2019年12月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

年の明くるを待ちわたるかな

いよいよ大晦日明日は新春・お正月であります。新しき 柴の編み戸を 立てかへて 年の明くるを 待ちわたる哉 (西行 山家集573)この1年 偐万葉田舎家持歌集に 遊びにお越し下さいました皆さま どうも有難うございました この1年のご愛顧を心より感謝申し上げます 来たる2020年新年が 皆さまにとってよき年でありますようお祈り申し上げますけん家持(偐家持)(たたなづく 山のあなたは 春にやあらむ) この1年、当ブログにコメントをいただきましたお方は下記の通りであります。 それぞれのコメント、まことにありがたく、楽しく拝見させていただきました。茲にあらためまして厚くお礼申し上げますとともに、明年も変らぬご好誼のほどよろしくお願い申し上げます。ひろみちゃん8021氏、ふぁみり~キャンパー氏、ビッグジョン7777氏、☆もも☆どんぶらこ☆氏、小万知氏、岬麻呂氏、偐山頭火氏、英坊3氏、オガクニマン氏、ウーティス氏、もりた氏、ひろろdec氏、あすかのそら氏、lavien10氏、furano-craft氏、sammintosam氏、岡山商科大学は〇〇氏、寺麻呂氏、花咲うさぎ氏、井蛙445氏、omachi氏、下野万葉歌‥氏 (コメント件数順) 今年1年間の掲載記事件数は184件。 日記記入率は50.41%。 最近の年間記事件数は200件未満が続いていますが、今年も200件未満にて、目標未達でありました。<参考>過去10年間の記事件数の推移 2010年 203件 2011年 222件 2012年 233件 2013年 251件 2014年 241件 2015年 210件 2016年 178件 2017年 183件 2018年 183件 2019年 184件 今年のカテゴリ別の記事件数は次の通りです。 銀輪万葉 36件(42) 花 24件(20) 友人ほか 19件(14) 囲碁 18件(16) 岬麻呂旅便り 17件(17) 近隣散歩 10件( 8) ブログの歩み 10件( 5) 智麻呂絵画展 9件( 9) 偐万葉 8件(13) 虫 7件( 6) 若草読書会 6件( 5) 絵画 6件( 4) マンホール 3件( 2) 和郎女作品展 2件( 1) 万葉 1件( 6) 自転車 1件(-) 和歌・俳句・詩 1件(-) 言葉遊び ー ( 2) 未分類 6件(11) ※( )内は昨年の件数世の常と かねては知れど いのままに ならぬがままに 亥年はいぬるしたたかに ねにも持たねば ねも上げず あるがままにと 子年を生きむ 今年は作歌の数も激減。 上の戯れ歌2首を加えて195首(昨年352首)にとどまりました。 よって、今年末現在の累計作歌数は8269首ということになります。 その影響もあってか、偐万葉シリーズ記事も昨年の13件から今年は8件と大きく減りましたので、同記事掲載の偐家持作の累計歌数も5865首と167首増にとどまりました。 年間アクセス件数については、まだ少し時間を残しているので確定しませんが、これまでの年間最多の501049件(2016年)という記録をかなり上回るアクセス数に達するようです。 今年1年間の多数のご来場に感謝しつつ、以上を以って今年最終の記事とさせていただきます。 どちら様もどうぞよいお正月をお迎え下さいませ。

2019.12.31

コメント(14)

-

銀輪散歩・マンホール(その14)

このシリーズ記事に未掲載のマンホール蓋の写真が随分溜っています。 前回(その13)同様に、友人の岬麻呂氏が旅先でマンホールカードを入手したり、見かけたマンホールの写真を送って下さるということがあってのことであります。 今回掲載の37件のうち31件が岬麻呂氏提供でありますから、銀輪散歩の途次に目にしたマンホールを紹介するという本シリーズ記事の趣旨からは随分と逸脱した内実の記事になっていますが、「銀輪散歩」という言葉を付したタイトルは、今回もそのままとさせていただきました。 それはともかく、今年の分は今年の内にということで、ストックの37件を一挙アップすることとします。 ●印の付されたものが岬麻呂氏提供のものになります。 ★印の付されたものはマンホールカードから撮影のものです。1.釧路市(旧阿寒町)のマンホール(阿寒湖の図柄●) (スズランの図柄●)(注)釧路市及び阿寒町のマンホールは(その13)にも掲載されています。2.北見市のマンホール (カーリングの図柄●) (野付牛役場の図柄●) (ピアソン記念館の図柄●) (同・ゴールド版●) (ハッカ記念館の図柄●) (同・ゴールド版●)(注)北見市のマンホールは(その13)にも掲載されています。3.東大阪市のマンホール※この図柄のものは(その1)に掲載されていますが、少し傾いた写真になっているので、撮影し直しました。(注)東大阪市のマンホールは(その1)(その3)(その4)(その8)(その11)にも掲載されています。4.柏原市のマンホール (葡萄の図柄)※同じ図柄のマンホールですが、写真では少し色合いが違って見えるので二つともに並べてみました。この図柄のマンホールはビッグジョン氏の記事で拝見し、その所在場所も見当がついたので、銀輪散歩の折に立ち寄ってみました。(注)柏原市のマンホールは(その1)にも掲載されています。5.天理市のマンホール6.那覇市のマンホール(魚の図柄●★)※デザインの由来はコチラをご覧下さい。7.沖縄県中頭郡中城村のマンホール(中城城石垣門から眺めるよしの浦の月の図柄●★)※デザインの由来はコチラをご覧下さい。8.沖縄県島尻郡座間味村のマンホール(鯨の図柄●)9.沖縄県中頭郡北谷町のマンホール(ちーたんとフィリソシンカの図柄●★)※デザインの由来はコチラをご覧下さい。10.二本松市のマンホール(菊と桜と鶯の図柄●★)※デザインの由来はコチラをご覧下さい。11.本宮市のマンホール(マユミの実の図柄●★)※デザインの由来はコチラをご覧下さい。12.福島県伊達郡桑折町のマンホール(旧伊達郡役所の図柄●★)※デザインの由来はコチラをご覧下さい。13.福島県耶麻郡猪苗代町のマンホール(猪苗代湖、白鳥、磐梯山、稲穂の図柄●★)※デザインの由来はコチラをご覧下さい。(注)猪苗代町のマンホールは(その1)にも掲載されています。14.東松島市のマンホール (ブルーインパルスの図柄●★)(イート君とイーナちゃんの図柄●★)※デザインの由来は下記をご覧下さい。 ブルーインパルスの図柄はコチラ。 イート君とイーナちゃんの図柄はコチラ。15.名取市のマンホール(黒松とハナモモの図柄●★)※デザインの由来はコチラをご覧下さい。16.多賀城市のマンホール (多賀城碑と桜の図柄●★) (同・モノクロ版●★)※デザインの由来はコチラをご覧下さい。(注)多賀城市のマンホールは(その10)にも掲載されています。17.白石市のマンホール(白石城と山吹の図柄●★)※デザインの由来はコチラをご覧下さい。18.寒河江市のマンホール(サクランボとツツジの図柄●★)※デザインの由来はコチラをご覧下さい。19.天童市のマンホール(紅葉と将棋の駒の図柄●★)※デザインの由来はコチラをご覧下さい。20.南陽市のマンホール(菊と桜の図柄●★)※デザインの由来はコチラをご覧下さい。21.上山市のマンホール(案山子の図柄●★)※デザインの由来はコチラをご覧下さい。22.山形県西村山郡河北町のマンホール(紅花資料館の図柄●★)※デザインの由来はコチラをご覧下さい。23.東根市のマンホール(サクランボの図柄●★)※デザインの由来はコチラをご覧下さい。24.大阪府工業用水道のマンホール 25.沖縄県流域下水道のマンホール(波の図柄●★)※デザインの由来はコチラをご覧下さい。26.福島県流域下水道のマンホール(キビタキ、シャクナゲ、安達太良山の図柄●★)※デザインの由来はコチラをご覧下さい。27.山形県流域下水道のマンホール(最上川の図柄●★)※デザインの由来はコチラをご覧下さい。<参考>過去のマンホール関係の記事はコチラ。 フォト蔵内のマイアルバム「マンホール」はコチラ。

2019.12.30

コメント(2)

-

墓参・未だ門払い中

今日は、恒例の年末のお墓参り。 いつもの「門前の言葉」の寺は未だ工事中で、ご覧のような状態です。(未だ工事中の寺) 上の写真で申し上げると、手前の坂道を上って来た、中ほどにこの寺があります。仮囲いのシートがしてあるので、どの程度まで工事が進んでいるのかは、ちょっと見では分からないのですが、一向に進んでいないような気がしています。 9月初めに始まった工事ですから、間もなく4ヶ月。来年2月位には完了するのでしょうか。 ということで、今回も「門前の言葉」はなし、であります。 墓地へは、この寺の門前を通って、写真の奥の突き当りの坂道を更に上ります。 時々ご紹介するザクロの木は、写真に写っている道の右手の空き地にありますが、今日はすっかり葉を落とし、実だけが何個か残っていて、そのうちの一つは大きく割れて、と言うより「引き裂かれて」と言った方が相応しいでしょうか、原形をとどめぬ状態、ボロ布かなにかのように細長く捻じれてぶら下がっていて、そのヘリに赤褐色になった実の粒がびっしりとこびりついているという、些か情けないと言うか、無残な風体になって居りました。 今日は、久しぶりに自転車(MTB)でやって来た関係で、つい撮影を忘れて通り過ぎてしまった次第にて、画像がありませんが、ザクロとしては、情けない姿を撮られなくてほっとしていたのかも。 さて、突き当りのもう一つ南側の坂道を少し上ったところにある民家の庭先のハクモクレンが、早くも蕾を膨らませているようなのが目に止まりました。寺の工事は「未だ工事中」という印象でしたが、こちらのハクモクレンは「未(いま)だ含(ふふ)めり」ではなく、「早やも含めり」という印象でありました。(ハクモクレンの早やつぼみたる) 青空を背景に眺めやると、恰も薄雪が積もったかのようにも見えるのでありました。初雪の 降りにけらしや 白木蓮 師走の空に はやつぼみたる (蓮家持) 今日は、叔父の墓にも参ることに。 父の妹のつれあいである叔父は早くに亡くなっているが、我が家の墓がある墓地と隣接してある墓地に、その叔父の墓はある。 叔母が腰椎の手術をして、まだ完全には回復して居らず、墓参ができないということで、お盆・お彼岸に続き、その代参である。 叔父の墓の後、墓地をぐるり周回して我が家の墓へ。両墓地の入口が南北反対側となっているので、墓地の周りを半周しなければならない。 年末とあって、墓参の人の姿もいつになく多い。 墓参を済ませて、西方向を見やるとこんな景色。(墓地からの眺め) 今年も残すところ三日余り。 まさに、昨日といひ今日と暮らしてあすか河流れてはやき月日なりけり(春道列樹・古今集巻6341)である。<追記>墓参関連記事はコチラから。

2019.12.28

コメント(4)

-

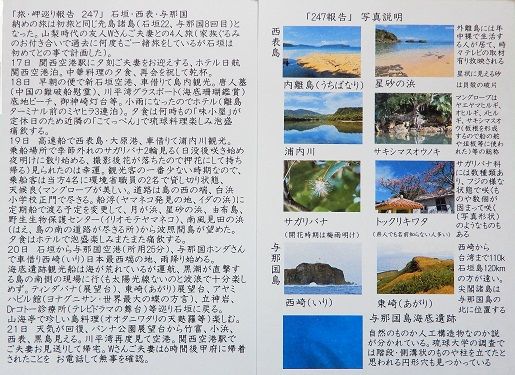

岬麻呂旅便り247・石垣、西表、与那国

今年最後となる、岬麻呂氏からの旅便りが届きました。 今回は、ご友人ご夫妻と岬麻呂氏ご夫妻の4人旅にて、12月18日~21日の3泊4日の先島諸島(石垣島、西表島、与那国島)への旅であったようです。 岬麻呂氏にとっては石垣島は22回目、与那国島は8回目のご訪問ということで、当ブログでもお馴染みの目的地であります。 例によって、詳細は、下掲の「旅・岬巡り報告247&写真説明」をご覧下さい。(旅・岬巡り報告247&写真説明) ※画像をクリックして大きいサイズの写真でお読み下さい。 上記「写真説明」に掲載の写真については、別途、メールで送信いただいているので、以下、同説明に掲載されている順番にご紹介申し上げます。〇西表島内離(うちばなり)島星砂の浜※右奥水平線上の島は鳩間島。浦内川※上流方向、両岸はマングローブの林サキシマスオウの木※板根が特長サガリバナ※サガリバナは数種あって、フジのような房状に咲くものや上の写真のように花柄の尖端に塊りとなって咲くものなど色々らしいが、これはこの写真で見る限りではコウヤボウキに似ていなくもないという印象を受けました。トックリキワタ※この花はヤカモチも記憶にあるので、以前の旅便りでもご紹介しているかと思います。〇与那国島西崎東崎与那国島海底遺跡 今年1月の石垣島から始まった「岬麻呂旅便り」の記事。 今日の記事「石垣、西表、与那国」で17回目を数えて、今年の納めの記事と相成りました。 岬麻呂ご夫妻のご健勝と来年も亦、お元気に旅をお続けになり、楽しいお便りのいただけることを祈念して、このシリーズの今年の締めといたします。どうもありがとうございました。<追記>岬麻呂氏より追加で送られた来た写真が2枚ありますので、以下に掲載して置きます。〇祖納漁港〇子午線モニュメント<参考>過去の岬麻呂旅便り記事はコチラから。 フォト蔵の岬麻呂写真集はコチラから。

2019.12.25

コメント(6)

-

第215回智麻呂絵画展

第215回智麻呂絵画展 今年最後の智麻呂絵画展です。 今回の出展作品は8点。 これを加えて、これまでの総作品点数は、1986点。 2000点までアト14点となりました。 お蔭様で、来年早々には2000点達成記念絵画展が開催できるかと思います。これも皆さまのご支援の賜物と深く感謝申し上げる次第であります。 では、今年最後の智麻呂絵画をごゆるりとお楽しみ下さいませ。 先ずは、この時期恒例の葱とハムから。(下仁田葱) 智麻呂ご夫妻のご友人である故K牧師のご夫人からの戴き物の下仁田葱ですが、もう何度も当絵画展に登場しているお馴染みの葱であります。 調べてみると、第23回展、第49回展、第50回展、第69回展、第91回展、第113回展、第133回展、第153回展、第169回展、186回展、第197回展、第206回展に続いての13回目の登場となっています。 詳しい説明は、第197回展で記載して居りますので、上記の第197回展をクリックして当該絵画の説明文をご参照下さい。(ハム&ソーセージ from 五〇さん) 美味しそうなハム、ソーセージ、ベーコンなどですが、智麻呂ご夫妻のご友人である五〇さんからの戴き物で、これもこの絵画展で何度も登場しているお馴染みのテーマです。 こちらは、下記各回の絵画展で登場していて、今回が17回目の登場となります。第23回展、第60回展、第83回展、第91回展、第103回展、第111回展、第122回展、第145回展、第152回展、第163回展、第179回展、第186回展、第193回展、第197回展、第204回展、第206回展 次は、智麻呂さんのご友人である友〇さんから戴いた花を写生された絵であります。 花は、ガーベラのように思いますが、正しくは何であるのか不明です。(花 from 友〇さん) 次は、ハワイ土産のチョコレートの箱の絵を写生された絵です。(ハワイ土産のチョコレート) これは、智麻呂ご夫妻のお孫さんであるK君が新婚旅行でハワイへ行かれたそうですが、そのお土産としていただいたチョコです。まあ、チョコと言うより、チョコの箱の写真の絵であります。 後方に見えている山はダイヤモンドヘッドでしょう。 先住民は、ハワイ語で「マグロの額」という意味の「レアヒ」と呼んでいたらしいが、19世紀、英国の水夫たちがこの山に登り、頂上の火口付近で見た方解石(カルサイト)の結晶をダイヤモンドと見誤って、「ダイヤモンドヘッド」と名付けたそうな。マグロの頭とダイヤモンドの頭では雲泥の相違というもの。ダイヤモンドヘッドが英国の水夫たちの石頭から生まれた名前であるというのが面白い。 次はイチョウの葉。(イチョウの葉 from 小万知さん) 先の(12月1日)若草読書会の折に、絵の題材にと小万知さんがお持ち下さったイチョウの落ち葉です。 智麻呂邸の道路向かいの小さな公園の銀杏の木もすっかり黄葉して、木の根元周辺は黄金色の落ち葉でいっぱいの今日でしたが、読書会当日はまだ黄葉も十分でなかったかと記憶するので、この20日間ほどで、季節は随分と進んだ訳である。時間というのが「変化」「移ろい」であるということがよくわかるというものであります。 次は、イチゴ。(イチゴ from ヤカモチ) これは、ヤカモチが読書会への差し入れにお持ちしたイチゴだそうであります。 そして、最後はミカン二題。 槇麻呂さんからの熊野のミカンとヤカモチからの香川のミカンです。(熊野のミカン)(香川のミカン) ミカンの向きが上下交互に並べられている辺りは、智麻呂画伯のこだわりという奴でしょうか。 裏も見せ 表も見せて 蜜柑あり (良柑) (元句)裏を見せ 表を見せて 散る紅葉 (良寛) 以上です。本日もご来場、ご覧下さり、ありがとうございました。<参考> 過去の智麻呂絵画展は下記をクリックしてご覧下さい。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ フォト蔵アルバム・智麻呂絵画集はコチラから。

2019.12.23

コメント(8)

-

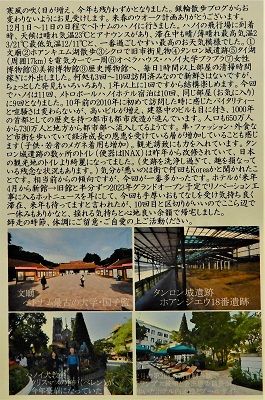

健麻呂旅便り・今年もハノイ

ブログ更新をサボっていましたが、1週間ぶりの更新です。 友人の健麻呂氏から旅便りが届いたので、更新を思い立った次第。 12月1日~11日の間留守にするというメールが先月届いていましたので、さてはまたハノイかと思ったものでしたが、予想通りにご夫妻でベトナムはハノイへのご旅行であったようです。 ハノイへはこれが11回目のご旅行らしい。余程にハノイがお気に入りのようです。ヤカモチは河内生まれの河内育ちであるが、ハノイ(河内)へは行ったことがないので、ちんぷんかんぷんであり、毎年のお便りで、さにあるか、と垣間見ているに過ぎぬ次第。 よって、下掲の旅便りをご覧いただくのほか是なく候、であります。 写真をクリックして大きいサイズのものでお読み下さい。(ハノイ便りfrom健麻呂)<参考>文廟(ヴァン・ミウ ‐ クォック・トゥー・ザーム)・ベトナムナビハノイの世界遺産「タンロン遺跡」・LINEトラベルハノイ大教会・ベトナム最新情報ブログホアンキエム湖・Wikipediaタイ湖・ベトナムナビ健麻呂氏の昨年のハノイ旅行の記事はコチラ。

2019.12.20

コメント(0)

-

煤逃げの日でもあるか

今日、12月13日は「煤払いの日」とのこと。 江戸時代、江戸城の煤払いは12月13日と定められていた。 これに倣って、寺社や町家もこの日に一斉に煤払いをするようになったということで、12月13日は「煤払いの日」となったという。 尤も、これは江戸の話。関西では、勿論、煤払いはしたが、12月13日にするものというようなことはなかったと思うので、この日を「煤払いの日」と言われても、イマイチしっくりとは来ない。 ところで、煤払いをすると、もうもうたるススやホコリが舞い上がる。従って、子どもや病人やお年寄りは別室の小部屋に避難させた。これを「煤籠り」と言う。また、ご隠居さんや役立たずの旦那衆は大掃除が済むまで他の場所に避難するのが常。これを「煤逃げ」と言う。そして、煤払いが終わって、煤だらけ、埃だらけになった顔や身体を洗うために入るお風呂を「煤湯」と言ったそうな。 煤逃げ、というのが冬の季語にあるということを知ったのは、何年か前に友人の凡鬼さんから教えられてのことであったが、「煤払い」も「煤籠り」も「煤湯」も、同じく冬の季語である。 ともかくも、今日は「煤払いの日」だそうだから、それは同時に「煤逃げの日」でもあると言うことができるだろう。 尤も、「煤払いの日」である13日に、煤払い・大掃除をするとは限らないのが現代の暮らしであるから、煤逃げと言っても、そのタイミングはなかなかに難しいのである。ヤカモチの場合は、それとなく察するとMTBで銀輪散歩に出掛けてしまうという策を講じるのであるが、時には「察し」が悪くて、或は機先を制されて、煤逃げに失敗することもある。 それはさて置き、今日は、我が家の「煤払いの日」ということではないから、わが銀輪散歩も「煤逃げ」のそれではないのであるが、今日が「煤払いの日」であり、「煤払いの日」は「煤逃げの日」でもあるから、今日の銀輪散歩は「煤逃げの日」の銀輪散歩であったことに間違いはない。 「煤逃げの日の銀輪散歩」と「煤逃げの銀輪散歩」とは正確には意味が異なる。ヤカモチさんの煤逃げ銀輪散歩はまだ少し先のことになるようです。 煤逃げの 日は銀輪も 遠回り (銀輪家持) 煤逃げの 銀輪散歩は 隣町 (銀輪家持) ということで、今日の銀輪散歩は、遠回りでもなく、隣町への遠出でもなく、花園中央公園や恩智川べりを北へ、南へなど近隣徘徊でありました。(花園中央公園のラクウショウ)(花園中央公園のメタセコイア) 今日は、デジカメを家に置き忘れたまま出掛けてしまったので、スマホで撮影した写真となりました。(花園中央公園・花園ラグビー場の夕照) さしたる遠出でもなかったのですが、再び、花園中央公園に帰って来た時には、既に日は沈みかかって、落陽は慈愛の色の金の色、でありました。

2019.12.13

コメント(10)

-

今年最後の囲碁例会

今日は、今年最後の囲碁例会でした。 いつものようにMTBで銀輪散歩を兼ねて新梅田シティまで。 中自然の森は美しく紅葉していました。(新梅田シティ・中自然の森) ガーデン・ファイブ棟1階の喫茶店で昼食&珈琲を済ませて5階の部屋に上がると、既に福麻呂氏と村〇氏が来て居られました。 両氏対局を暫し観戦。 平〇氏が来られたので、同氏と対局。 隣の福麻呂氏・村〇氏戦は終了したものの、こちらは未だ中盤の局面。ということで、両氏はもう一局打たれることに。 平〇・ヤカモチ戦は、終盤でヤカモチが崩れて逆転負け。 今度は、隣の福麻呂・村〇戦第二局目が丁度中盤の局面。 ということで、こちらも平〇・ヤカモチ戦を再度打つことに。 今回も、同じような展開となり、ヤカモチの中押し負け。 今日の出席者は上記4名のみで、勝負時間がうまくかみ合わず、対戦相手のチェンジができないまま、終了となりました。 よって、最終日の今日は2戦2敗と不本意な内容で今年の〆と相成り候でありました。 ヤカモチの今年の成績は31勝24敗ということになりました。 全通算では、284勝264敗(勝率518)となっています。 直近5年間の成績は以下の通りです。 2019年 31勝24敗(17回参加)勝率564 2018年 18勝27敗(16回参加)勝率400 2017年 24勝27敗(20回参加)勝率471 2016年 24勝19敗(15回参加)勝率558 2015年 22勝22敗(16回参加)勝率500 これを集計すると119勝119敗と勝ち負け同数になっていますから、勝ったり負けたりで丁度良い感じです。勝ち過ぎてもいけない、負け過ぎても面白くない、というのが囲碁というもの。この5年間の成績は、図らずも丁度良い塩梅になっていますな(笑)。 とにもかくにも今年の囲碁はこれにて打ち納めとなりました。 来年の囲碁例会打ち初めは1月8日。 心機一転、また「ヘボ碁」に励むことといたします。

2019.12.11

コメント(4)

-

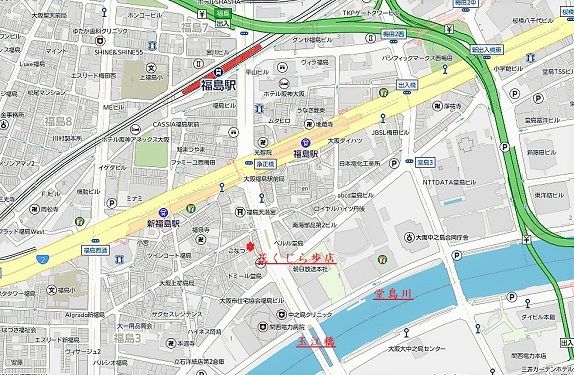

昔の会社の人たちと会食

先日、友人のオガクニマン氏から電話があり、或る集まりに顔を出さないか、とのお誘い。 何でも、ヤカモチが勤務していた会社の法人営業部と海外事業部のOB有志の集まりだという。ヤカモチは総務・法務部門であったので、会の趣旨からは外れる部外者であるが、笠〇氏や竹〇J氏(囲碁の会でご一緒する竹〇氏とは別人なので「竹〇J」氏と表記します。)など懐かしい方もご出席になるというので、出席OKの返事をしたもの。 その集まりが昨日(7日)にありました。 会場の店は、福島の「花くじら歩店」。 ネット地図で場所を確認すると、JR大阪環状線の福島駅の数百メートル南側にある。福島天満宮の近くである。 午後6時開始だという。(おでん「花くじら歩店」位置図) この付近は、囲碁例会などの折の銀輪散歩でもよく走っているので、地理感はあるが、「花くじら」という店は、広い通り・なにわ筋から路地を少し入ったところにあるので、知らない店である。 すぐ近くにある福島天満宮は知っているので、それを目印として行く。 福島天満宮の境内を通って行く。(福島天満宮・社殿) JR大阪環状線に乗った頃は、未だ明るくて、車窓から眺める西の空は美しい茜色の波。見事な夕焼けであったが、福島駅に着いた頃は、すっかり暮れていて夕焼けも消滅。美しい夕焼けを撮り損ねたと残念な気持ちで「花くじら」へと向かったのでした。 福島天満宮の鳥居を出た脇にあるのが「花くじら本店」。 「花くじら歩店」は本店の前の路地を南に入ったところにある。 本店の前にも、歩店の前にも、「何だコレは」という長蛇の列。 どちらも数十人の長い列。店の周りを取り囲むようにして二列縦隊で長々と行儀よく並んで居られる。 こちらは、予約なので並ぶ必要はない。 店に入ると1階のテーブル席、カウンター席も満員。 予約の旨告げると、3階の部屋に案内された。2階と3階が個室・座敷になっているようだ。 外に並んでいる大勢の人たちは、この1階の席が空くのを待っているのだろうが、相当な待ち時間になるだろう。ヤカモチの辞書にはこのようなことまでして食事をするという「文字」は存在しないので、彼らの行動は不可解というか、理解不能というか、想像の外である。 部屋に通されたが、ヤカモチが一番乗り。どなたの姿もない。(花くじら歩店) 席の設えから、今日の参加者は10名であることを知る。 間もなく、鍋の具が運び込まれて準備が始まる。 そこへ、笠〇氏が来られる。ヤカモチが会社を辞めて間もなく14年になるが、笠〇氏はヤカモチより少し先輩になる。従って10数年ぶりの再会になるかと思う。笠〇氏と雑談していると、山〇氏が登場。彼はヤカモチと入社同期である。続いて女性が二人。一人は法人営業部でもう一人が海外事業部に居た元女子社員とのことだが、顔も名前も思い出せないので初対面のような感じ。話をしているうちに何となく記憶があるような気もしてきましたが・・。 オガクニマン氏が現れ、東〇氏、生〇氏も来られる。 東〇氏は囲碁の会に一度だけ出席されたが、その後お見えになって居ないので、それ以来の再会。最近は近所の碁会所で打っていて梅田スカイビルまで出掛けるのが億劫で欠席が続いているとのこと。 生〇氏は健人会のメンバーでもあり、毎年2回は顔を合わせているので、「やあ」という感じ。今年7月の健人会でも会っているから4ヶ月余ぶりに過ぎない。どうやら、彼もヤカモチと同じ部外者で、オガクニマン氏から電話で誘われての、今回が初参加らしい。 どうやら、出席者に欠員が生じたので、その補充ということでオ氏から声がかかった、というのが事の真相のようである(笑)。 まあ、何であれ、懐かしい面々とお会いできるのは嬉しいことである。 最後に、竹〇J氏ともう一人存じ上げぬ女性が来られた。 竹〇J氏は元海外事業部。海外事業部が組織として独立する前は総務部の海外事業担当グループという形であったので、当初は同じ部に属していたこともあり、親しい関係でありました。同氏は英語が堪能。株主宛てに送付する全ての書面について、株式や外貨建転換社債を海外に上場している関係で、その発送の都度これを全文英訳して、アメリカ、ドイツ、スイスに郵送しなければならないのであったが、その英訳では同氏に随分お世話になったものであった。同氏とも十数年ぶりの再会である。ヤカモチは直ぐに同氏であることを認識して、挨拶を交わしたつもりであったが、同氏はヤカモチであるとは気付かずに会釈を返されていたようで、ヤカモチであることを名乗った時に初めてそれと気がつかれたと見えて、随分驚かれていたのは愉快でありました。 もう一人の女性は、正真正銘の初対面の女性で、笠〇氏が退職後に立ち上げられたご自身の会社の女子事務員だとのこと。モンゴル出身の女性でしたが、日本語は堪能。モンゴル風のそのお名前は覚えられぬままでした。 以上、10名による楽しい「忘年会」、午後8時過ぎまで愉快に過ごさせていただきました。 この会、長きにわたって、年1回、毎年12月に開催されているそうな。 年月の経過とともに、物故者も出るなどのほか、その他事情で参加できない人も出て来るなどもあって、会が寂しくなってはいけないということで、「ヤカモチも山の賑わい」とオ氏からのお誘いがあっての参加でしたが、今後も「補充」の必要が生じ、こちらの日程も合うようならば、喜んで参加させていただきましょう(笑)。 因みに、会を終えて店の外に出ると、入店した時と変わらぬ位の人数の人の列がまだ続いていました。 さて、今日は、師走8日。今年も残すところ今日を含めてもアト24日であります。昨日きそといひ 今日けふとくらして あすか河 流れてはやき 月日なりけり (春道列樹はるみちのつらき 古今集巻6-341) これは、一昨年・2017年の大晦日の当ブログ記事に引用した古今和歌集所載の歌であるが、年末近くになるとこの歌が思い浮かぶ。 ところで、流れてはやきと言えば、今日12月8日は「ニイタカヤマノボレ1208」の日でもある。 1941年12月8日、この暗号電報の送信を受けて、ハワイ・オアフ島の真珠湾を日本軍が攻撃。戦艦アリゾナなど11隻を撃沈。暗号電報「トラトラトラ」を打電、攻撃の成功を知らせ、かくして日米開戦となった日である。 太平洋戦争開戦の日。1941を「ひくがよいのに仲間入り」と覚えたものだが、「ひくにひかれず」であったか「ひくをしらず」であったかはいざ知らず、1945年8月15日終戦までの3年8ヶ月余にわたる太平洋戦争(第二次世界大戦)へと日本が突入して行ったのは、もう78年も前の今日のことであります。

2019.12.08

コメント(6)

-

第24回和郎女作品展

第24回和郎女作品展 久々に和郎女作品展を開催します。 先日(12月1日)の若草読書会にお持ち下さった作品17点に4月7日の若草読書会お花見の折にお持ち下さった10点を加えて29点一挙公開であります。併せて小万知さんの作品も2点ご紹介します。 先ずは、Xmasも近くなりましたので、その関連作品です。(サンタクロースとクリスマスツリー) 左端のサンタクロースは一人タイプ。 赤い紐を帽子のぼんぼりに接着剤でくっつけると完成。 これに赤い紐をくっつける前のサンタクロースを下に糸で結び付けて行くと6人タイプのサンタクロース(中央)になります。 で、もっと沢山くっつけてしまうと下のような作品になります。 こうなると、サンタクロースからタクサンロースと呼び方が変わるとか。(サンタクロース) 小万知さんもクリスマス飾りを作ってお持ち下さったので、「そんなの撮影しないで」と仰っていましたが、撮影してしまいましたので、併せてここにご紹介させていただきます。(小万知さんのXmas飾り) この作品は和郎女さんがお気に入られたようで、貰って帰られました。 下のXmasリースは、智麻呂邸の若草ホールに飾りつけられました。(小万知さんのXmasリース)<追記>フォト蔵のアルバムに3年前の小万知さん作のXmasリースの写真がありましたので、追加で掲載して置きます。(2016年12月の小万知さん作のXmasリース) 次は、お正月向けの作品です。(寿) これなどは、お正月に限らず、慶事一般に使えそうですね。 下の「宝箱」も同様です。(宝箱) 以下は、注連飾り風ですから、お正月用です。 余った稲藁をうまく利用する方法はないかと考えて居られて、思いつかれたのが以下の作品群です。(正月飾り1)(正月飾り2)(正月飾り3)(正月飾り4) 上の写真は、ひろみの郎女さん撮影の写真を拝借しています。 彼女のブログに掲載の写真をトリミングしています。(正月飾り5)(正月飾り6)(正月飾り7)(正月飾り8)(正月飾り9)(正月飾り10)(正月飾り11)(正月飾り12)(正月飾り13) 手づくりですから、同じものは二つとしてない。表情と言うか、雰囲気と言うか、それぞれに違っていて、面白く楽しいですね。 さて、以下は、4月のお花見の時にご持参の作品ですから、今の季節には添っていませんが、これも併せお楽しみ下さい。 先ずは、桜のミニ掛け軸。(ミニ掛け軸・桜1)(同上・桜2) 次は、ミニタペストリーの桜。 向きが上下反対ですかな。(ミニタペストリー・桜) 次は、蛙さんです。(ミニタペストリー・ケロロ) 季節的には、梅雨の頃向けでしょうか。(同上・紺地タイプ)(同上・ピンク地タイプ) 次はフクロウです。(同上・梟) 次は、ウサギさんですが、この作品は、偐山頭火さん提供の河内温泉大学のタオルを裁断してウサギに変身させたものとのこと。 目的外使用は和郎女さんにとっては「通常の使用方法」であり、その乖離が大きいほど面白さも増すという世界であるから、偐山頭火さんも異論はなしでしょう。(河内温泉大学製タオルによるウサギの赤ちゃん)(同上)(同上) 久々の和郎女作品展でしたが、ご来場・ご覧下さり、ありがとうございました。<参考>和郎女作品展の過去記事はコチラからご覧下さい。

2019.12.05

コメント(8)

-

囲碁例会・鶴見緑地前経由で梅田まで

今日は、囲碁例会の日。 ちょっと遠回りになるが、中央環状道路を北に走り、鶴見緑地前を経由して、JR野江駅前、京橋駅前を経由して、通常のコースに入って天満橋で大川を渡って・・という銀輪散歩で梅田に向かいました。 花博道路に出る手前で目にとまったのが古宮神社。(古宮神社) 若い女性がお一人参拝されて居られました。 由緒はと見ると。(同上・由緒) 祭神として列挙されている神様の名からして、八幡神社、住吉神社、天神社、神明社が合体したような神社でありました。 花博道路は何度か走っているが、道路より少し南に奥まって立地している関係で、今まで気が付かなかったのでした。 今日は、中央環状道路の安田東交差点で西に入り、古川を越えた処、鶴見警察茨田出張所の前で北に進み、花博道路に出るというコース取りをした関係で、この神社の前を通ることとなったのでした。(鶴見緑地と古宮神社位置図)※ー線はMTBでの走行コース 鶴見緑地・花博記念公園の正面入口にはメタセコイアの並木があり、この紅葉を見てみようというのが、今回の遠回りの理由でありました。(花博記念公園鶴見緑地) 期待通りに、美しく紅葉していました。(メタセコイアの並木) 通常コースの天満橋まで来たところで、久しぶりに「れんげ亭」で昼食にするかと、店の前まで行きましたが、「支度中」の表示。 是非もなし、で梅田スカイビルまで走る。 スカイビルのガーデンファイブ棟1階の喫茶店で昼食。 昼食&珈琲の後、5階の囲碁会場になっている部屋に行くと、福麻呂氏が既に来て居られて、碁盤や碁笥を設営して居られるところでした。ヤカモチもお手伝いして、設営を済ませたところで、平◎氏も来場。 先着順ということで、福麻呂氏とヤカモチが対局。平◎氏は観戦。 間もなく、竹〇氏が来られ、隣で平◎氏と竹〇氏の対局が始まる。 福麻呂氏・ヤカモチ戦はヤカモチの勝ち。 そこへ村〇氏が来られたので、ヤカモチは村〇氏と対局。これもヤカモチの勝ち。 遅ればせで平〇氏が来場。平〇氏と村〇氏、竹〇氏と福麻呂氏の対局が始まる。ヤカモチは平◎氏と対局。これもヤカモチの勝利となり、3連勝といい調子でありましたが、最後に竹〇氏との対局では、左上隅の黒石が頓死するという事態になり万事休す。左辺のやや不安定な黒石に絡みつつ、左上隅の黒石を狙うという戦術で、意表を突かれた形となったのは、まだまだ精進不足である。 しかし、3勝1敗であるから、上出来というもの。 これで、次の11日の例会1回を残すのみで今年の通算成績は31勝22敗と9個の貯金。今年は勝ち越しで終えることが確定です。 去年、一昨年と負け越しでしたから、2016年以来の3年ぶりの勝ち越しである。<追記>帰途、虹が見えました。写真の掲載を忘れていたことに気付きましたので追加で掲載して置きます。(虹、川は道頓堀川)

2019.12.04

コメント(0)

-

墓参・笑い過ぎの石榴

今日は月例の墓参。 墓参の途中にある「門前の言葉」の寺の山門と本堂は未だ工事中。 道向かいの空き地にあるザクロが呵々大笑と言うか、笑い過ぎと言うか、大きく弾けていました。(顎がはずれたザクロかな) 妙な割れ方をしているのは鳥たちにつつかれた所為でしょうか。柘榴の実欲しき顔なりゑくぼ持つ 水原秋櫻子簪も櫛もなき髪笑む柘榴 中村草田男という句があるが、割れ過ぎては「ゑくぼ」や「笑む」の段階を通り過ぎて「顎はずれたる」柘榴かな、である。 子規と放哉の俳句も記して置こう。はちわれて實もこぼさざる柘榴哉 正岡子規はちわれて實をこぼしたる柘榴哉 正岡子規口あけて柘榴のたるる軒端哉 正岡子規柘榴が口あけた たはけた恋だ 尾崎放哉 坂道をさらに上ると、銀杏の大木。(銀杏の黄葉) 美しく色づいていました。 はらはらと散り敷く道を行くと、やがて墓地に着く。 墓参を済ませて西方向を眺めやると・・。 今日は空気も乾いて澄んでいるのか、景色が鮮明である。(墓地からの眺め) ふり返ると裏山は・・もみちたりけり、であります。(裏山はもみちたりけり) 足元には、ヒメジョオンがまだ咲いていました。 この花はこの時期でもまだ咲いているのですな。(ヒメジョオン)(同上) 今日は寒い一日でした。 午後2時頃に、喫茶・ペリカンの家に珈琲休憩に立ち寄ると、長らく店を休まれていた坂郎女さんが久しぶりに店のお手伝いに出て居られて、お元気な笑顔で迎えて下さいました。 そして、ももの郎女さんに頼まれて、「縁の下の蜘蛛の巣」ならぬ「店先のシマトネリコの木の上の山鳩の巣」を取り払いました。 まだ作りかけの巣で卵は見当たらず、よって強制退去並びに巣の強制撤去を執行した次第。卵を産み付けてしまうとこれを撤去するには鳥獣保護法に基づく許可を得ないといけないこととなるので厄介なのである。

2019.12.03

コメント(4)

-

若草読書会・百寺巡礼第1巻奈良

昨日(1日)は若草読書会の例会でした。 柱も庭も乾いてゐる 今日は好い天気だ(12月1日の空) 縁の下では蜘蛛の巣が 心細さうに揺れてゐる(12月1日の生駒山系・高安山) ※PCで加工したら空が灰色になってしまったが、実際は青空です。 山では枯木も息を吐く あゝ今日は好い天気だ(12月1日の、路傍のパンジー) 路傍の草影が あどけない愁みをする 上は、中原中也の詩「歸郷」の一節ですが、草影に適した写真はなく、パンジーの写真しかなかったので、 路傍のパンジーが あどけない笑みをするとでもして置くか。 先日、どういう話の成り行きか、喫茶・ペリカンの家のももの郎女さんとの雑談で中原中也の詩の話になって、この詩などを話題にしたことがあったので、ちょっと「中原中也」風に記事を始めてみましたが、書きながら既に「完全に滑って」いて脱線。どう収拾してよいのか、自分でも分からぬ始末ゆえ、素知らぬ顔して、本線に戻ります。 今回の発表担当・講師は偐山頭火氏。 参加者は智麻呂・恒郎女ご夫妻、凡鬼氏、祥麻呂氏、小万知さん、ひろみの郎女さん、リチ女さん、和郎女さん、偐家持と講師担当の偐山頭火氏にて全10名。 午後1時半開会の予定でしたが、リチ女さんと和郎女さんが少し遅れるということであったので、8名が揃ったところで、1時15分開会。 リチ女さんと和郎女さんは途中からの参加となりました。 課題図書は、五木寛之著「百寺巡礼・第1巻奈良」(講談社文庫)。 (五木寛之著「百寺巡礼」第1巻奈良<講談社文庫>) 偐山頭火氏作成の力作の資料(副題:「なぜ五木は百寺巡礼を目差したのか」)に基づき、室生寺・長谷寺・薬師寺・唐招提寺・秋篠寺・法隆寺・(中宮寺・飛鳥寺)・當麻寺・東大寺を、五木寛之氏ならぬ偐山頭火氏のご案内で紙上「巡礼」させていただきました。 資料の副題の「なぜ五木は・・」については、五木寛之氏の生い立ちやその両親、弟の死などに加え、偐山頭火氏とも親交のあった元放送記者・太田信隆氏(「新・法隆寺物語」著者)との交流や同氏を通じて知った法隆寺元管主・佐伯定胤師との交流などが影響しているのではないか、というのが偐山頭火氏の解釈。まあ、五木氏からすれば、「弥陀の本願不思議に救けまいらせ」ではないが、何か大きな見えざる手に導かれて・・ということであるのかも知れない。 偐家持に引き付けて言えば、高校に入学した頃、叔父に薦められて倉田百三の戯曲「出家とその弟子」を読み、その影響で下校時に立ち寄った書店で「歎異抄入門」という本を見つけ、それを読み始める。その本は新約聖書の言葉と歎異抄の言葉とを対比させて解説されていたことから、新約聖書を読もうと思い立った。すると新聞の広告欄であったか「聖書差し上げます」というのが目に入った。貧乏高校生としては「有難い」とハガキを出すと「新約聖書」が送られて来た。暫くして「聖書の通信講座」(多分、これも無料であったと思う。)があるが受講しませんかという案内が届く。それを受講して3ヶ月ほどした頃に「教会を紹介しますよ」という電話(だったと記憶するが、手紙であったかもしれない。)があり、日本基督教団小阪教会を紹介され、教会に通い出す。 そこで知り合ったのが智麻呂ご夫妻や凡鬼ご夫妻など現在も読書会という形で交流が続いている皆さんであったという次第。 人が何かを選択する時には色々な要因があって、何がそれを選択させたかを「これ」と言うのは難しいものである。人は自分の意志でそれを選択するのではあるが、上のような経過を顧みると、それは「縁」というものの繋がりで、そう選択するように仕向けられているという気がするというもの。 弥陀の本願不思議に救けまいらせ、キリスト教と出会い、若草読書会の皆さんと出会いという成り行きは、阿弥陀さんも想定外のことであったかも知れない(笑)。(読書会レジメ) またまた脱線。本線に戻します。 第1巻でとりあげられているのは奈良の寺。我々参加者は関西人であるから、どの寺も馴染みの寺である。皆さんそれぞれに何度か訪ねていて、それなりに思い出や思い入れやらをお持ちの寺もあることから、ご自身の思い出などを語る方も居られたりと、楽しい読書会でありました。 講義終了後は、持ち寄りのお菓子や果物や酒、つまみ、恒郎女さんがご用意下さった「おでん」などをいただきながら歓談。 和郎女さんがお正月飾りの作品などをお持ち下さったので、これを分配しましたが、偐家持は頂戴しないままであったことに今頃気付いています。それはさて置き、これらの作品については、追って「和郎女作品集」の記事で紹介させていただきます。 ひと足早く、ひろみの郎女さんが帰られ、続いて偐山頭火氏が「暗くなる前に」とMTBで帰られ、リチ女さんも帰途に。 最後に、智麻呂氏とクリスマスの讃美歌をいくつか一緒に歌い、5時半頃に解散。 既に暗くなっていて、空には美しい三日月がかかっていました。 凡鬼さん、祥麻呂さん、小万知さん、和郎女さんと瓢箪山駅まで、偐家持はMTBを押しながら歩き、駅前で皆さんと別れ、自宅への坂道を息を切らせながら上って、無事、読書会終了です。 次回は、来年2月2日(日)午前11時開始で、新年会となります。 新年会は、偐家持が万葉関連のテーマで話をするのが恒例になっているので、これからテーマを決めなくてはなりません。手間のかからぬテーマがよい、などと駄洒落が出るだけで、未だ何ともであります。来年になってから決めることにします。<参考>過去の若草読書会関連の記事はコチラ。

2019.12.02

コメント(6)

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

-

- 徒然日記

- Souvenir Spoonの飾り板

- (2025-11-14 07:38:49)

-

-

-

- 楽天写真館

- 2025年 1-3月 フラワーケーキ VOL.3

- (2025-11-14 04:30:22)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- クマ対策の最新の情報‼️⚠️

- (2025-11-14 13:09:27)

-