2022年03月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

屋根の上の鷺

このところ、足の裏が痛むことから、自己診断で足底筋膜炎と見て、鍼灸整骨院に通院しているが、3月14日を第1回とし、今日31日が5回目の施療となるが、痛みの方はさして変わらない感じである。まあ、もう少し通って様子を見てみよう。 さて、その整骨院からの帰宅途中、二階建ての民家の屋根の上にアオサギが居ました。 遠目にはパラボラアンテナかと見えましたが、近づくにつれて鷺だと気づきました。 鷺は河原など水辺近くではよく見かけるが、カラスやその他の小鳥のように住宅の屋根にとまっているのを目にしたのは初めて。 まあ、高い木の上にとまっていたりするのを見ることもあるから、屋根の上に居ても不思議ではないが、この鳥にはいかにも不似合いな場所にて、やはり違和感を覚える。 そんなことで、ズームで何枚か写真撮影してみた。(屋根の上のアオサギ) はてさて、そんな処で何をしているのやら。(同上) キョロキョロ。 水辺では水中の魚や蛙やオタマジャクシなどを狙っての狩ということで、じっと動かないでいることが多いが、屋根の上ではキョロキョロしたり、首を曲げたり、羽繕いをしたりと、何やら盛んに動くので、撮りづらい。(同上) 鷺の万葉歌は1首あるのみで、鶴や鴨やホトトギス、ウグイスなどと違って、万葉人は余り関心を示さなかった鳥のようである。池神の力士舞りきじまひかも白鷺の 桙ほこ啄くひ持ちて飛び渡るらむ (長意吉麻呂 万葉集巻16-3831) この歌の歌碑は、奈良県宇陀市榛原池上の蓮昇寺の境内にあるのを見て以前に記事にしたことがあるので、歌の意味などはその記事をご参照ください。<参考>中学時代の級友との大宇陀万葉ウオーク下見 2017.11.10. 万葉集の歌は「白鷺」にて「青鷺」ではないから、こいつは万葉鳥ではないということになるか(笑)。 まあ、偐万葉にはその方が似合うというものではある。屋根の上の ヴァイオリン弾きか 青鷺の 甍の上に 立ちてある見ゆ (青家持) アオサギ・オン・ステージならぬオン・ルーフでありました。(同上)<参考>鳥関係の過去記事はコチラ。

2022.03.31

コメント(4)

-

宗我都比古神社、磐余神社、高田城址へ

(承前) 前ページでは天高市神社へ向かうところで終わりましたので、天高市神社から始めます。この神社は、宗我坐宗我都比古神社へと行く道の途中にあったのでついでに立ち寄ったもの。 国道24号・橿原バイパスの高架下を潜る手前の辻を左(南)に入った処にある。(天高市神社) 主祭神は事代主命であるが、中世から近世にかけては曽我八幡宮と称されていたようで、応神天皇や神功皇后など八幡神も祀っている。 事代主は鴨氏が祖神として信仰していた神で、大物主の子とされる。(同上・ご由緒書き) 日本書紀・神代上第七段の本文では、アマテラスが天石窟に閉じこもった時に八十万神が集まって相談した場所は、天安河辺(あまのやすのかはら)とあるが、第一の一書では天高市(あまのたけち)となっている。 上のご由緒書きでは、その天高市がこの神社の地だという伝承が記されている。市とは人々が集い物を交換する場所で、多くは小高い場所が選ばれるので高市というに過ぎない。高市を普通名詞と考えるとこの場所とは限らないのであるが、これを固有名詞と見て天高市が此処だという伝承である。やそよろづ 神のつどひし 地といへる 天高市に われも立ちにき (偐家持)(同上・拝殿)<参考>天高市神社・Wikipedia 天高市神社公式サイト(同上・本殿) 天高市神社を出て、宗我坐宗我都比古神社へと向かう。(天高市神社、宗我坐宗我都比古神社、磐余神社位置図) 宗我坐宗我都比古神社は、推古天皇の時代に蘇我馬子による創建で、武内宿禰と石川宿禰を祀ったという記録もあるようだが、社伝では、持統天皇が蘇我倉山田石川麻呂の次男である徳永内供に紀氏を継がせ内供の子の永末に祖神を祀るための土地を与え社務・耕作を行わせたことをもって創建とするとのこと。 いずれにしても蘇我氏の神社。祭神は宗我都比古、宗我都比売で、通称は「入鹿の宮」とか。所在地も橿原市曽我町であり、最寄り駅の名も真菅駅である。 入鹿神社に立ち寄ったからには、此処にもご挨拶しなければならないというものである。(宗我坐宗我都比古神社・拝殿)※宗我坐宗我都比古神社・Wikipedia 境内には、サンシュユが満開に咲き、桜も開花。(同上・拝殿脇のサンシュユ<山茱萸>) 春爛漫であります。(同上・境内の桜) 鳥居の足元には万葉歌碑がありました。 最近はこのように鏡面のように磨き過ぎの石に字を刻した歌碑を時々見かけるが、写真に撮ると景色が反射して字が読み難いので有難くない。(同上・境内の万葉歌碑)ま菅よし 宗我の川原に 鳴く千鳥 間なしわが背子 我が恋ふらくは (万葉集巻12-3087)<(ま菅よし)宗我の川原に鳴く千鳥のように絶え間がありませんあなた、私が恋しく思うのは。>(同上・歌碑裏面)真澄鏡まそかがみ 磨き過ぎたる 石の面つら 歌碑としなすは 烏滸をこにしあらむ (偐家持) 宗我坐宗我都比古神社を出て、真菅駅を右に見て近鉄大阪線の踏切を渡り、北進。磐余神社へと向かいます。 磐余神社に行くこととしたのは、「ま菅よし・・」の万葉歌碑が境内にあることを知ったからでありますが、宗我坐宗我都比古神社で思いもかけず、同じ歌の歌碑に出会ってしまったのは想定外。 北上して、広い道路に出た中曽司町南交差点で左折、西へ。 しばらく走ると右手にそれらしき森が見える。(磐余神社)(同上・説明碑)(同上・拝殿) 神武天皇を祭神とする神社。(同上・拝殿) 本殿から境内を奥に進むと突き当りにあるのが末社の厳島神社。 祭神は市杵島姫命。(同上・境内奥の厳島神社) はい、そして二番煎じとなってしまった万葉集3028番歌の歌碑です。 こちらの方が歌碑らしくていい。(同上・万葉歌碑)真菅よし 宗我の河原に 鳴く千鳥 間無しわが背子 わが恋ふらくは 神社を出て西に行くとすぐに葛城川で磐余橋がかかっている。 橋の上から曽我川下流方向を眺める。(曽我川 北方向・下流方面)うらうらに 霧(き)れる春日(はるひ)や 曽我川の 水のごと行け 銀輪われも (銀輪家持) 曽我川左岸を上流へと走り、松塚駅前を通って西へ。 葛城川に出る。(葛城川 北方向・下流方面) 葛城川を渡った処で下流方向を眺めたのが上の写真、上流方向を眺めたのが下の写真である。 京奈和自転車道となっている。(葛城川 京奈和自転車道 正面は近鉄大阪線の踏切、左奥は畝傍山) 葛城川左岸を上流へ。近鉄大阪線を越えて更に上流(南)へ。 途中で自転車道は橋を渡って右岸の道になるが、ヤカモチはそのまま左岸の道を進む。 JR桜井線(万葉まほろば線)の下を潜って右折、西へ。 高田城址へと向かいます。(高田城址位置図) 高田城址の碑のある場所は進入口が分かりにくくて少し迷いましたが、無事に到着。(高田城址の碑)※高田城(奈良県)<「日本の城巡りMARO参上」より>(同上・説明碑) ゴールをJR高田駅にするか、近鉄大阪線大和高田駅にするか迷いましたが、JR高田駅を選択。 JR高田駅に向かう途中で見かけた八幡神社の境内に伊福寺跡という碑がありました。(伊福寺跡の八幡神社) 興福寺の末寺に属した伊福寺という寺があり、この八幡神社はその鎮守社であったとのこと。(伊福寺跡の碑) はい、JR高田駅前到着。 此処で、トレンクルを輪行バッグに収納し、帰途につきます。(JR高田駅) JR高田駅前到着14時55分。近鉄飛鳥駅前出発が10時10分頃でしたから、昼食など途中での休憩時間も含めて4時間40分ほどの銀輪散歩でありました。(完)<参考>銀輪万葉・奈良県篇の過去記事は下記です。 銀輪万葉・奈良県篇(その1)・2007年~2019年2月 銀輪万葉・奈良県篇(その2)・2019年3月~#Ukraine #ウクライナ

2022.03.29

コメント(0)

-

軽樹村坐神社から入鹿神社、人麻呂神社へ

(承前) 前ページのつづきです。 白橿中学校の前からトレンクルで走る。 益田岩船は、以前、友人の蝶麻呂君との銀輪散歩で立ち寄った折のことを記事にしているので、パスします。 この巨石遺跡は、牽牛子塚古墳の横口式石槨と形状が酷似していることから、それ用に建造されたものだが、ひび割れが生じたため建造途中で放棄されたものとする説が有力になっているから、本来なら立ち寄るべきなのであるが、下掲の参考記事に写真などを掲載して居りますので、それで代用することとさせていただきます。<参考>明日香銀輪散歩(その1) 2017.1.23. 北へと道なりに直進すると高取川に出る。 そこにあるのは、史蹟益田池堤跡。これも上掲参考記事に写真が掲載されていますが、ここで少し休憩をしましたので、同じような写真を1枚撮りましたので、掲載して置きます。(益田池堤跡)(益田岩船、益田池堤跡位置図) 益田池堤跡を出て、高取川右岸の道を下流方向へと走る。 近鉄南大阪線を越える少し手前の処にあるのが軽樹村坐神社。 立ち寄って行く。(軽樹村坐神社) 神社の入り口近くの民家のご婦人が、この付近は「かるこ」という地名だと仰っていましたが、それを教えていただいた時は「軽古」という漢字に脳内変換していて「軽樹」が「かるこ」と読むのだということに気づいたのはかなり後のことでした。<参考>軽樹村坐神社・Wikipedia 古代の氏族・軽氏の祖先神を祀った神社らしいが、軽の里と言えば、人麻呂が妻の死を悲しんで詠んだ「泣血哀慟歌」に「天飛ぶや 軽の道は 我妹子が 里にしあれば・・」(万葉集巻2-207)とあるので、これから人麻呂神社へと向かうのであってみれば、まあ、ご挨拶申し上げて置くのが礼儀であろうか(笑)。(同上・拝殿) こじんまりとした神社である。拝殿かたわらには背の高い椿の木が沢山の花を咲かせていました。天飛ぶや かるこの杜の 花椿 見らくしよしも 妹としあれば (偐家持)(同上・本殿)(軽樹村坐神社、安寧天皇陵位置図) 軽樹村坐神社を出て高取川沿いの道を北西に進んだ最初の辻で右に入り、近鉄南大阪線の踏切を渡ると安寧天皇陵。 安寧天皇陵も過去記事に掲載済みであるが、道路脇でもあれば、無視もならず、1枚撮影でありました。(安寧天皇陵) 懿徳天皇陵も近くだが、これは少し逆方向に遠回りしなければならないので、「無視」でありました。下掲<参考>の過去記事に写真を掲載して居りますのでご参照ください。<参考>明日香・橿原銀輪散歩(その2) 2014.3.20.※この記事には、益田池堤跡やその近くの宣化天皇陵の写真も掲載されています。 安寧天皇陵を過ぎ、一つ目の辻で左折、再び高取川の右岸道路に出て、これを北上。大和高田バイパス高速道路の高架下を潜った処で、高取川とはお別れして県道207号を直進。五井町交差点に差し掛かって信号待ち。時計を見ると、昼飯時。左手を見るとローソンがある。 高取川畔の桜の下で昼食にしようと、お弁当を購入。温めて貰って、五井橋近くの川岸に陣取ってお弁当タイム。 川畔の桜並木は咲き始めているものもあったが、陣取った場所の頭上の木は、ようやく蕾が膨らんで今にも咲きそうであるが、まだ蕾という微妙な段階。(高取川畔の桜) まあ、兼好さん風に「花は盛りを見るものかは」とうそぶいて「花より弁当や」とパクパク、ムシャムシャのヤカモチ。 視線を落とすとホトケノザ、ヒメオドリコソウ、コメツブツメクサ、オオイヌノフグリなどにまじってノボロギクが地味に咲いてもいる(笑)。(ノボロギク) 昼食を済ませて西方向を見やると二上山の雄姿。 この付近から見る二上山は印象に残る美しい姿である。 高取川を渡って、東へ。突き当たれば歴史的建造物群の今井町である。 川を渡る手前の歩道脇に菜の花が満開。(菜の花・橿原市五井町) 今井町も何度となく訪れているが、今回はそのヘリにある八幡神社にご挨拶だけして、パス。(今井町の八幡神社) 八幡神社から北へ。(入鹿神社、人麻呂神社位置図) JR線ガード下を潜って、正蓮寺境内の入鹿神社へ。 此処は初訪問。(入鹿神社) 蘇我入鹿を祀る神社。 この付近一帯は古代には蘇我氏の領地であった地域。 曽我川、曽我町などの名が今に残る。 明治になって、政府から、逆臣・入鹿を祀るのは怪しからんとして、スサノオノミコトも祀るようになったとか。また、社名も入鹿神社をこの地域の地名に因み、小綱神社に改名せよと命じられたが、これは地域の住民が拒否したという。こういう精神は権力に迎合しない健全さを示すもので大いに結構なことである。(同上・拝殿)(同上・本殿) 普通、本殿は玉垣その他で囲まれていて、外部者は近づけないものであるが、此処は玉垣の鉄柵扉が開け放されていて、本殿域内に立ち入ることができ、本殿前まで行くことができる。 もっとも、柵扉が開いているからといって、入っていいとは限らないので、ヤカモチが撮影のため立ち入ったのは礼儀を弁えぬ不埒な行為であったやも知れぬことではありますが・・。 伝説では、入鹿の母がこの地の出身で、入鹿も幼少期はこの地で過ごしたということらしい。(同上・本殿説明碑)<参考>入鹿神社・Wikipedia 入鹿神社の北隣にあるのが、正蓮寺大日堂。(正蓮寺・大日堂)<参考>かしはら探訪ナビ・正蓮寺大日堂(同上・説明碑) 大日堂の東側にこんな碑がありました。(小綱町の碑) この碑は、街道筋にあったお地蔵さんなどが道路整備によって移転を余儀なくされたのをこの地にまとめて祀ることになったので、これを記念しての碑のようであるが、この地、小綱町の「小綱」は「しょうこ」と読むらしい。 入鹿神社を出て、北へ。二つ目の辻を左折し、西に行くと桜池という大きな池に突き当たる。これを右に行くと正面に見えるのが人麻呂神社。(人麻呂神社)<参考>かしはら探訪ナビ・人麿神社 人麻呂を祀る神社は沢山あるが、ここもその一つ。 この神社は、近鉄御所線の大和新庄駅の駅前にある柿本神社から分祀された神社と伝えられているという。その柿本神社は2011年1月に訪ねて記事にしていますので、下掲<参考>をご参照ください。<参考>大和新庄・畝傍山周辺銀輪散歩(その1) 2011.1.10.(同上・説明碑) 境内には万葉歌碑がある。(同上・社名標と万葉歌碑と拝殿) 歌碑の歌は、人麻呂の泣血哀慟歌の反歌のうちの1首である。秋山の 黄葉を繁み 惑ひぬる 妹を求めむ 山道知らずも (柿本人麻呂 万葉集巻2-208)(同上・万葉歌碑)(同上・拝殿) 人麻呂神社から桜池に戻り、池沿いの道を西へ。 天高市神社へと向かいますが、続きは明日以降にします。 (つづく)#Ukraine #ウクライナ

2022.03.28

コメント(0)

-

牽牛子塚古墳

銀輪散歩で明日香村の牽牛子塚古墳を訪ねて来ました。 最近、復元されて一般公開されているので、昔の姿と復元された姿を写真で対比してみようと思いついてのことでありましたが、ブログの過去記事を調べても「牽牛子塚古墳などは紹介済みなので省略。」などの記述があるのみで、ブログには記事も写真も見当たらない。細い山道を辿って訪ねたことは確かだし、写真撮影した記憶もあるのだが、写真は何処にも残っていない。 いつの頃からかブログ記事掲載済みと思い込んでしまっていたようで、そのことに今回気が付きました。よって復元前の姿との写真での比較という目論見は叶わないのであるが、現在の姿をご覧いただくこととしましょう。 飛鳥駅でトレンクルを組み立て、出発。最初の立ち寄り先が牽牛子塚古墳でありました。 この銀輪散歩は3月24日のことですから、遅ればせの記事アップということになります。<参考>牽牛子塚古墳・Wikipedia(牽牛子塚古墳<奥>と越塚御門古墳<手前の石組のように見える部分>) 牽牛子塚古墳は斉明天皇陵である可能性が高く、手前の越塚御門古墳は大田皇女の墓である可能性が高いとされているが、宮内庁が斉明天皇陵、大田皇女の墓としている古墳は、此処から南西2kmほどの位置にある。<参考>明日香小旅行下見 2009.11.24.(牽牛子塚古墳と斉明天皇陵との位置図)(同上) 周辺一帯が見違えるように整備されていて、昔の面影はない。(牽牛子塚古墳)(同上・石槨)(同上・説明碑)(同上)(牽牛子塚古墳・墳丘上からの眺め)(同上・北西側入り口からの南東方向の眺め) 以前に来た時はこちら側からやって来たと記憶する。 こちら側から旧の細道に出て、左(南西方向)に行けば鑵子塚古墳へと行くが、右に進んで、害獣避けの柵扉を開けて竹林の中の細道を北へと進むと白橿中学校の前に出る。勿論、この細道は自転車に乗っての走行は無理で肩に担いで行く。 白橿中学の前からは広い舗装道路。銀輪で走る。 白橿近隣公園を右に見、坂道を上り、益田岩船の入り口石段を左に見て、高取川に出合う地点へと走りますが、今日はここまでとします。(つづく)#Ukraine #ウクライナ

2022.03.27

コメント(2)

-

山〇君追悼記念式・うつそみの人なるわれや

今日は、友人、故・山〇君の追悼記念式、しのぶ会に出席して来ました。 山〇君はヤカモチの高校時代の後輩であると共に、会社時代には長年にわたって一緒に仕事をした仕事仲間であり、個人的には、彼の結婚式ではヤカモチが仲人を務めさせていただいたというような関係でもある。 昨年2月28日に急逝。その召天1周年の追悼記念式がヒルトンホテル大阪の4階・真珠の間で執り行われました。 彼のご葬儀のことは当ブログでも記事にしておりますので、ご記憶のお方も居られるかも知れませんが、早くも1年が過ぎたのでありました。<参考>till we meet again 2021.3.5. 奥様より、過日、ご案内を頂戴し、出席させていただくことといたしました。 12時半開式ということで、大阪駅前のヒルトンホテル大阪まで出かけてまいりました。 式は、告別式と同様、奥様が所属されている岡山市のキリスト教会の牧師さんの司式で執り行われました。(山〇君召天1周年追悼記念式)(同上・式次第)(同上・式次第) 最後は、列席者が順に遺影の前に献花。(献花) そして、山〇君の奥様の叔郎女さんからのご挨拶。 追悼式の後は食事会。 叔郎女さんからは事前に食事会でスピーチをお願いできないかという打診を受けていて、一応その準備もして来たのだが、食事の途中で行うのかと思いきや、料理が運ばれて来る前にスピーチでありました。勿論、この方がスピーチする側としては、ゆっくり食事に集中できるので有難い。 ところが、最初のスピーチがヤカモチでありました。 山〇君との出会いのことや会社での彼の活躍ぶり、そして仲人を引き受けた時のエピソードなどを紹介し、「出会いは人(生)を豊かにし、別れは人(生)を深くする」という、通りかかった寺の門前で何年か前に目にした言葉や「会者定離ありとはかねて聞きしかど昨日今日とは思はざりけり」という親鸞の歌にかこつけた話の後、いつものヤカモチ式スピーチで「うつそみの人なる我や明日よりは二上山をいろせと我が見む」という大伯皇女の歌を犬養節で朗誦して、「人それぞれに山〇君との思い出に関連したもの、彼の思い出のよすがとなるものがおありになるのではないかと思いますが、それがその人の二上山ということになります。それが何であれ、それを彼と思い、それをよすがとして、こののちも彼のことを忘れないでいようではありませんか。」という締めくくりで、無事スピーチを終えることができました。 ヤカモチの後、外人のアナリストのA氏が流ちょうな日本語で、山〇君のIR(Investor Relations)活動が極めて懇切で質の高いものであったことや彼との交流のあれこれをユーモアを交えてご紹介され、続いて高校同期の友人たち9名(彼らも亦ヤカモチの後輩ということになるが、そのうちのお一人は、ヤカモチが仲人を務めた彼の結婚式の時に司会を務めさせていただいた旨をお話されたのは愉快でありました。)が短く彼の思い出をスピーチされました。 最後にもう一人の外人B氏がスピーチの途中で感極まって声を詰まらせられたのには心を打たれました。 そして、ご馳走が運ばれて来て食事会。 食事がそこそこ進んだ頃に、女性お三人による歌。(花は 花は 花は咲く 女性三人コーラス) 歌は、全部で4曲。美しい声に聞き惚れました。 このうち両サイドの女性は、ヤカモチと同じテーブルでありましたので、親しくお話させていただきました。いずれも岡山のキリスト教会のお仲間だとのことでありました。(歌詞1)(歌詞2)(歌詞3) 続いて、ヴァイオリンの演奏。 最後に、叔郎女さんからお礼のご挨拶。 とても素敵な、いい「しのぶ会」でありました。 山〇君の霊の安からんことを、奥様の叔郎女さんやご子息の善麻呂君に神のご加護と豊かな恵みのあらんことを祈ります。

2022.03.26

コメント(4)

-

桜も咲いて

朝の雨は午後には止んで、銀輪散歩。 途中、馴染みの喫茶店「ペリカンの家」に立ち寄って珈琲休憩。 道路向かいの病院の庭の桜が満開だと店主のももの郎女さんが仰るので行ってみると、たしかにその通りでした。(満開の桜) やはり桜はいい。一気に春らしい気分になる。 隣にある別の桜の木は未だ蕾状態でしたから、これはソメイヨシノとは違う品種の桜なのかもしれない。(同上) ユキヤナギも咲いている。(ユキヤナギ) これは加納緑地のユキヤナギ。(同上) 春は「山笑う」と表現するが、生駒山も何やら笑っている感じ。(今日の生駒山) 今日は、少し肌寒いお天気でありましたが、銀輪散歩としてはこれ位が丁度よいというもの。 下掲写真は、今日の撮影ではないが、恩智川の河原ではセイヨウカラシナがこのように群れ咲いて美しい。 岸辺の桜との競演はもう少し先のようですが、間もなくでしょう。(恩智川のセイヨウカラシナ) いよいよ春本番です。 昨日までのまん延防止等重点措置も今日から解除。 ウクライナのこともあるし、浮かれていてはいけないと思うが、春めいた気分になるのは否めない。 4月からは、休会になっていた囲碁例会も再開されることとなった。 もっとも、若草読書会のお花見は、今年も中止である。 飲食を伴うお花見はご遠慮ください、という掲示が花園中央公園の桜広場に貼り出されているので、従来のようなお花見は未だできないからである。 梅の花はもう散ってしまったが、ウメノキゴケは健在。 地味なウメノキゴケでも眺めて、あまり浮かれ過ぎることのないよう自戒であります(笑)。(ウメノキゴケの一種) これはウメノキゴケの一種であるが、何というウメノキゴケなのかまでは知らない。よく見かけるウメノキゴケではある。(同上) 今日は、銀輪花散歩でありました。<参考>花関連の過去記事 花(5)・2022~ 花(4)・2020.4.~2021 花(3)・2017~2020.3. 花(2)・2012~2016 花(1)・2007~2011 #Ukraine #ウクライナ

2022.03.22

コメント(10)

-

ツグミとオオバン

銀輪散歩で見かけた鳥です。(ツグミ) 先ずはツグミ。 ツグミは昨年2月3日に記事にしていますので、それ以来の二度目の登場であります。<参考>つぐみつぐみ春立つらむぞ 2021.2.3. 加納北公園で見かけたツグミです。 ツグミは、ちょんちょんと動いては静止して上空を見上げます。これを何度も繰り返すので、その動き方の特徴からツグミであることが遠くからでもそれと分かる。 スズメやムクドリのように群れで行動せず、単独行動。上空から肉食の猛禽類が襲って来る危険についても、見張り役の他の鳥に依存することはできず、自分自身でこれを警戒する必要がある。 それで地上を移動する際には、何歩か移動するごとに上空を見上げて危険がないかどうかを確認しているのだろうと思う。(同上) 従って、ツグミの写真はどうしてもこのような上空を見上げているポーズが多くなる。前方や下を向いている時は動いている時なので、そのような姿の撮影画像はぶれてしまうことが多いのである。 ツグミはシベリアで繁殖し、日本などへは越冬のため飛来するようだから、夏になる前には、シベリア方面に帰ってしまう。 従って夏になるとツグミの声が聞かれなくなることから、口をつぐむという意味でツグミと呼ばれるようになったという説があるらしいが、シベリアに帰っても口をつぐんでいないで、NO WARとかSTOP PUTINとか声をあげて欲しいものであります(笑)。 次はオオバンです。 R308号の南側、恩智川に新川が流れ込んでいる付近にいたオオバン。 この写真は、一昨日(17日)撮影のものです。 撮影していると男性が近づいて来られて、この鳥はいつも此処に居るのだと仰っていましたが、今日(19日)通りかかると、やはり同じ場所に居ましたので、男性の仰る通りでした。(オオバン) 花園中央公園の池にはオオバンが居ついていて、水面を泳ぐ姿は見慣れているが、このように水から上がっている姿を見るのは初めてである。(同上・2) オオバンの足は、通常の水かきはなく、木の葉形状の水かきが指の両側についていて、弁足と呼ばれる独特の形状をしている。(同上・3) 此処は川の真ん中の川底が少し高くなって水面から顔を出している場所である。まさかここで営巣する訳ではないと思うが、このところずっと此処に居るということはその可能性も否定できない。 しかし、少し水嵩が増せば水没してしまうから営巣には不適であるし、外から丸見えの無防備な立地、そんな馬鹿な選択をすることはないものと信じましょう。 抱卵は雌雄カップルで行うらしいから、近くに別のオオバンの姿も見られないということで、単なる休憩場所にしているだけと考えるべきか。(同上・4)<参考>オオバンが登場する過去記事オオバンがいた 2018.3.6.銀輪鳥散歩・カモ、サギ、オオバン、カラス 2021.2.9.(同上・5) 以上、銀輪鳥散歩でありました。<参考>鳥関係の過去記事はコチラ。#Ukraine #ウクライナ

2022.03.19

コメント(4)

-

ウクライナ色の建物

銀輪散歩で見かけた建物です。(ウクライナ色の建物) 青と黄色が上下逆ですが、ウクライナの国旗の色と同じ配色です。 加納緑地から加納北公園へと走っている時に見つけた建物です。 中央の白色部分も青色にすれば、もっとそれらしくなるのですが、この建物はロシアのウクライナ侵攻の前からこの色ですから、今回のロシアのウクライナ侵攻に対する抗議の意味で、このような色にしているのでは勿論ありません。 中央に書かれている文字は、NO WARではなく、「ゴミステルナ」であります(笑)。 それにしても、ロシアの侵攻、無差別爆撃は許されない残虐・非道な行為。絶対に許されない非人道的暴挙であります。 この建物も「シンリャクスルナ」「シミンコロスナ」と叫んでいるのだと言いたいですね。#Ukraine #ウクライナ

2022.03.18

コメント(2)

-

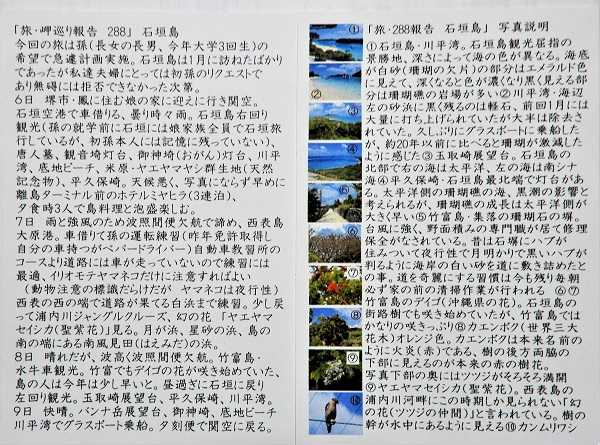

岬麻呂旅便り288・石垣島

昨夜は、福島・宮城を中心に東日本広域に強い揺れの地震があり、一瞬あの東日本大震災の再来かと心配しましたが、津波も大したことがなくて、あの大震災ほどの大きな被害とはならなかったのは、せめてもの幸いでありました。被害状況の全貌はこれから明らかになって行くのでしょうが、被災されたお方には心よりお見舞い申し上げます。 さて、岬麻呂氏からの旅便りが届きました。 今回の旅は、沖縄は石垣島。 同氏によると「今回の旅は、孫(長女の長男、今年大学3回生)の希望で急遽計画実施。石垣島は1月に訪ねたばかりであったが、私達夫婦にとっては初孫のリクエストであり無碍には拒否できなかった次第。」とのことであったらしいですが、ご夫妻とお孫さんとの三人旅であります。(旅・岬巡り報告288・石垣島&同写真説明)※画像をクリックすると大きいサイズのフォト蔵写真が別窓で開きます。 では、旅程に従い、ご送信いただいた写真をご紹介申し上げることとします。3月6日関西空港→石垣空港→(石垣島右回り観光)→唐人墓→観音埼灯台→御神(おがん)埼灯台→川平湾→底地ビーチ→米原・ヤエヤマヤシ群生地→平久保崎→ホテルミヤヒラ(3連泊) 旅初日のこの日は曇り時々雨の生憎の天候。「写真にならず早めに離島ターミナル前のホテルミヤヒラ」へ、ということで送っていただいたこの日撮影の写真は以下の3枚の花の写真のみであります。 なお、上掲の「同写真説明」に掲載の写真①~⑩に該当する写真については、下掲の写真にその番号を付していますので、上掲の「同写真説明」の説明文を併せご参照ください。(寒緋桜)(ヤエヤマヤシ)※ヤエヤマヤシ・Wikipedia(カエンボク 富野小中学校前)※カエンボク・Wikipedia3月7日西表島・大原港→(昨年免許取得したばかりの孫麻呂君が実地練習を兼ねて運転)→白浜→浦内川ジャングルクルーズ→月が浜→星砂の浜→南風見田(はえみだ)の浜 この日も雨と強風のため波照間島への航路は欠航。波照間島は諦めて西表島へ。岬麻呂氏のお孫さんということで、孫麻呂君と呼ばせていただくとして(笑)、同君はまだペーパードライバーに近いということで、運転の練習も兼ねて、西表島の西の果ての白浜までは孫麻呂君の運転でドライブ、とのことでありました。(サキシマスオウ)※サキシマスオウノキ・Wikipedia(タカサゴシロアリの巣)※シロアリ・Wikipedia(⑨ヤエヤマセイシカ<八重山聖紫花>)※セイシカ・Wikipedia(同上)(子午線モニュメント<東経123度>)3月8日波照間便欠航、竹富島へ→水牛車観光→(石垣島に戻り、左回り観光)→玉取崎展望台→平久保崎→川平湾 この日は晴れましたが、波が高く、波照間便はこの日も欠航。 竹富島に渡り、水牛車観光でありました。(⑤竹富島・集落)(水牛車) 竹富島のマンホールです。 図柄がないのは、摩耗したのか、粘土質の土砂で埋め尽くされてしまったのか。何やらうっすらと模様らしきものが見て取れるので、本来は何か花らしきものが描かれていたのであろう。(竹富島のマンホール) 竹富島でもデイゴの花が咲き始めていました。(⑥デイゴ)※デイゴ・Wikipedia(⑦同上2)(同上3)(③玉取崎展望台)(④平久保崎)(⑧カエンボク<黄花>)※カエンボク・Wikipedia3月9日バンナ岳展望台→御神崎→底地ビーチ→川平湾・グラスボート乗船→石垣空港→関西空港 旅最終日は快晴。 以前に撮って送ったマンホール蓋と同じ図柄だが・・と石垣市のマンホール写真も送ってくださいました。 サキシマツツジの図柄。(石垣市のマンホール)※石垣市の花 サキシマツツジ 過去記事を調べてみると、下記の記事に掲載されているマンホールと同じ図柄でありました。<参考>岬麻呂旅便り263・石垣、八重山島めぐり 2020.11.21.(御神埼灯台) カンムリワシの写真もよく撮れていますね。(⑩カンムリワシ)※カンムリワシ・Wikipedia そして、締めくくりは、この写真。 「石垣島観光屈指の景勝地」川平湾の写真は外せません。(①川平湾) 例の漂着軽石も、未だ少し残っているようですが、除去がかなり進んだようで、左程は目立たなくなっているようです。(②同上) 以上です。<参考>過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。#UKRAINE(STOP PUTIN STOP WAR)We stand with Ukrainians.

2022.03.17

コメント(7)

-

偐万葉・龍の森篇(その3)

偐万葉・龍の森篇(その3) 本日は、久々の偐万葉シリーズ記事であります。 今年最初の偐万葉は、龍の森篇(その3)です。 偐万葉シリーズ記事第326弾となります。 龍の森氏は、この偐万葉では龍森麻呂と呼ばせて戴いていますが、同氏とのブログでのお付き合いも来月で丸2年になります。<参考>過去の偐万葉・龍の森篇はコチラ。 龍の森氏のブログはコチラ。 偐家持が龍森麻呂に贈りて詠める歌20首ほか 並びに龍森麻呂が詠める歌7首ほか人目あれど 何するものか 我妹子と たづさひありて たぐひて居らむ (蝉家持)(本歌)人もなき 国もあらぬか 我妹子(わぎもこ)と たづさひ行きて たぐひて居らむ (大伴家持 万葉集巻4-728) 龍森麻呂が返せる歌1首いつまでも 永遠(とは)を誓ひし 森の中 身の程知らず 龍神の前 (龍森麻呂)(20210721ニアミス?) 龍森麻呂が贈り来れる歌2首並びに偐家持が追和せる歌2首みごたえの 色のきれいな 鉄の色 味ある鉄に 離れがたしや (龍森麻呂)鉄の色も 数々あれば 今日もまた 我は撮りける マンホールの蓋 (銀輪家持)(本歌)花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに (小野小町 古今集113、小倉百人一首9)炎天下 じっと下見る マンホール 集めたくとも 持ち出しならず (龍森麻呂) 持ち出す気 もとよりなけれ マンホール 撮りて集めて ブログのネタに (銀輪家持)(20210820稚内市のマンホール byヤカモチ)赤と白 壱師の花の いちしろく 人皆知りぬ 恋妻ぞこれ (花家持)(本歌)路の辺の 壱師の花の いちしろく 人皆知りぬ 我が恋妻を (柿本人麻呂 万葉集巻11-2480)(20210915ヒガンバナ)草刈るは 日焼け狸に あるなれば 壱師の花も 笑みてしあれる (信楽家持)(20210915日焼け狸) 龍森麻呂が贈り来れる上3句に偐家持がつけたる下2句トゲトゲが 擬態と知らず チョウ知らず (龍森麻呂) それルリタテハ イラガに非ず (偐家持)(20210930ルリタテハの幼虫 byヤカモチ) 秋日和 寄らず離れず マゴ陸送 (龍森麻呂) 難波なにはゆ加賀へ 能登もめぐりて (偐家持)変身の ゴーヤの種の 赤き色は 食べてと君を 誘(さそ)へるしるし (道端のカフカ)(20211014ゴーヤ)我が庵(いほ)は 龍の森なり 我流茶も それ臥龍茶と 呼びてもみるか (我田引龍)龍(たつ)麻呂に 我物申す 散策の すがらにもよし マンホール撮れと (偐家持)撮る撮ると するはよかれど はたやはた 夢中になりて 轢かるな車に (偐家持)(本歌)石麻呂(いはまろ)に 我物申す 夏痩せに 良しといふものそ 鰻(むなぎ)捕(と)り食(め)せ (大伴家持 万葉集巻16-3853) 痩(や)す痩(や)すも 生けらばあらむを はたやはた 鰻(むなぎ)を捕(と)ると 川に流るな (同 巻16-3854)(20211015横浜市のマンホール) 龍森麻呂が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句 晩秋や 足るを知らぬで スピード違反 (龍森麻呂) 締めて一日 六円弱か (神奈川県警) 過ぎたることの 及ばざる知る (龍馬呂) 句碑前に 尻冷え切りの ベンチかな (龍森麻呂) 椅子温めて 子規則是空 (般若波羅蜜多) こぼるる萩の 花も見えぬに (散頭花) 萩よりも オハギ夢見て 徘徊は (龍森麻呂) 一万余歩に 及びたるかも (偐逍遥) ストロガノフの 何やらで締め (露麻野麩)ブログとは 閑(ひま)なる人の すさびごと 不要不急の 用にしあれば (閑家持) 龍森麻呂の贈り来れる歌1首並びに偐家持の追和せる歌1首尉鶲(じやうびたき) 尾(を)っぽポンポン 地固めか 冬遠からず 春近からず (龍森麻呂)吾(わ)が事に 非(あら)ず地固め 尉鶲 ほつ枝鳴き行く デラシネわれは (尉家持)<参考>紅旗西戎吾事ニ非ズ(藤原定家「明月記」)秋の野に なりたる果実(このみ) 指折りて かき数ふれば 七種(ななくさ)の実か (銀輪憶良)(本歌)秋の野に 咲きたる花を 指(および)折り かき数ふれば 七種(ななくさ)の花 (山上憶良 万葉集巻8-1537)姫事は 秘め事ならむ 日の目見ず 千曲(ちぐま)の川に 流す花びら (千曲家持)(本歌)夏の野の 繁みに咲ける 姫百合の 知らえぬ恋は 苦しきものそ (大伴坂上郎女 万葉集巻8-1500)あづま屋の 屋根にあられと おどろけば どんぐり落つる 音にしあれり (団栗家持)(本歌)秋の夜に 雨ときこえて ふる物は 風にしたがふ 紅葉なりけり (紀貫之 拾遺集208)心もて ちらんだにこそ をしからめ などか紅葉に 風の吹くらん (紀貫之 拾遺集209)(2021121紀貫之さんに会いに行く) 龍森麻呂の贈り来れる歌1首並びに偐家持の追和せる歌1首見えすぎる 亀追ひ行けば 竜宮城 人魚何処(いづこ)に 三日の探索 (龍森宮)何もせぬ 旅にしあるを 懲りずまに 人魚探索 君度(ど)し難(がた)し (久米仙人) 龍森麻呂が贈り来れる句2句に偐家持が付けたる脇句2句 来年も 大入り祈念 和歌三昧 (龍森麻呂) 愚にもつかねど 鼻にもつかず (偐家持) 適当に いい加減にも 続かせし (龍森麻呂) それ徒然の すさびにあれど (偐家持)二十年(ふたととせ) 継ぎてためたる 四字熟語 余事(よごと)にあれど 吉事(よごと)願ひて (偐龍持)あらたしき 年の初めの 吾が余事(よごと) 吉事(よごと)願ひの それ四字熟語 (偐龍持)(20220102四字熟語)思ほえば 和歌も俄(にはか)も だしぬけの 言葉遊びの 変若水(をちみづ)効果 (落ちぶれ家持)うちならべ 伐りたる枝の 皮剝ぎて 何つくらむと 君はすなるや (生木家持) 龍森麻呂が返せる歌1首かねてより アイデア詰まる 生木材 ここぞとばかり むき続けたり (龍森麻呂)(20220205生木の製材)ブログネタ つきむともよし 居つつわれ 梅の盛りを 見らくしよしも (梅家持)(本歌)春されば まづ咲く宿の 梅の花 ひとり見つつや 春日くらさむ (山上憶良 万葉集巻5-818) 龍森麻呂が返せる歌1首梅の花 ひとり見つつや 携帯を 向ける角度に 時を重ねん (龍森麻呂)(20220223白梅)(注)1.掲載の写真は「byヤカモチ」とあるものを除き、龍の森氏のブログからの転載です。2.今回で、偐万葉シリーズ掲載歌は6888首(ヤカモチ作6248首、ブロ友作640首)となりました。#Ukrainians(STOP PUTIN STOP WAR)

2022.03.13

コメント(2)

-

足底筋膜炎・心合寺山古墳

一年前位から左足の第2指の付け根付近に痛みがあり、昨年の早い頃に近くの整形外科クリニックを受診したが、X線撮影では「骨に異常はない、靴にカーソルを敷いたらいい。」というのが医者の話で、痛みが何を原因としている可能性があるかとか、治療のこととかについての話はなし この医者は頼むに足らずと判断し、特段のこともせず放置していたのだが、痛みは日によって差はあるもののそのまま継続。近ごろは痛みが強くなることもあり、右の足の裏も何やら痛み出した。 で、ネットで検索すると、「足底筋膜炎」というのが見つかり、その症状が自身の症状と似ているように思われ、その治療を行っている施療院が、ヤカモチが馴染みにしている自転車屋さんの隣にあることを知り、先日(7日)、問診・施療を受けて来ました。 足底筋膜炎かどうかの診断を病院で受けてからが先で、順番が違うでしょう、という助言もあったが、その辺は追って病院を受診することとし、その施療院に予約を入れたという次第。 ヤカモチの骨盤は、右に少し傾く形(即ち、右側が下がり、左側が上がっている形)になっていて、上半身はやや右に傾いている。その影響で、左肢が右肢よりも1.5cm程度短くなっている。そのため、左足に必要以上の荷重がかかり、右足に比べて左足の骨のアーチが不十分(つまり扁平)となり、足裏の一部に繰り返し圧迫が加えられ、炎症が生じているのではないか、というのがその診断。 骨盤矯正が必要ということなんだろうが、先ずは凝り固まった筋肉をほぐすことから始めるということであるか、下肢の筋肉を揉みほぐすなどの施術を受けました。 次回は明日(10日)の予約となっている。<参考>足底筋膜炎・Wikipedia というようなことで、最近は、長距離を歩くのは苦痛であります。 自転車だと問題ないので、銀輪散歩には影響がないのだろうが、歩くと痛いので、つい銀輪散歩も億劫になってしまい、近隣散歩の範囲も縮小気味であります。 ということで、先日(5日)大和川の少し手前まで走った帰りに立ち寄った八尾市の心合寺山古墳の写真でも掲載して置きます。(心合寺山古墳)心合寺山古墳・Wikipedia 心合寺山は「しおんじやま」と読みます。 地元の人は別として、ちょっと読めない。(同上) 5世紀初め、古墳時代中期の前方後円墳。(同上・北側からの眺め―後円部) 後円部にある2本の大木は桐である。(同上・説明案内板)(同上・部分拡大) この古墳は何度も当ブログに登場している。 4月に桜が、5月には桐の花が美しい。<参考>桐の花散りにけるかな 2008.5.11.秋の気配 2009.8.22.銀輪花遍路(その2) 2010.4.2.銀輪散歩・往生院から玉祖神社へ 2010.11.27.八尾市高安山麓の道 2014.4.2.伴林光平墓 2020.8.14.2021邂逅展と煤逃げ墓参 2020.12.28.近隣散歩の公園(その2) 2021.6.10.#UkrainiansGod be with Ukrainians

2022.03.09

コメント(8)

-

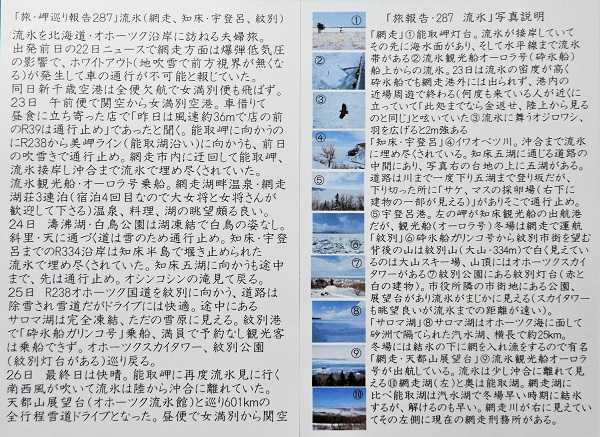

岬麻呂旅便り287・流氷(網走、知床、宇登呂、紋別)

友人・岬麻呂氏からの旅便りが届きました。(旅・岬巡り報告287・流氷&同写真説明)※画像をクリックすると大きいサイズの写真が別窓で開きます。 今回は、2月23日~26日、3泊4日の「流氷を北海道・オホーツク沿岸に訪ねる」ご夫婦旅でありました。 流氷を訪ねる旅は、ご夫妻にとってこの時期の定番の旅の一つのようですが、当ブログでもこれまでに3回の記事があります。<参考>岬麻呂旅便り184・流氷 2016.2.29. 岬麻呂旅便り233・紋別、網走の流氷 2019.2.17. 岬麻呂旅便り250・流氷 2020.2.25. それでは、今回も例により別途送信頂いている写真を旅程に従いご紹介させていただく形で、ご夫妻の旅に我々もお付き合いさせていただくこととしましょう(笑)。 なお、下掲写真で①~⑩の番号を付してあるものは、上掲の「写真説明」にご本人の説明文が記載されて居りますので、併せご参照ください。2月23日関西空港→女満別空港→(美岬ライン通行止め・網走市内迂回)→能取岬→流氷観光船オーロラ号乗船→網走湖畔温泉・網走湖荘(3連泊)(01①能取岬・能取岬灯台と流氷接岸) 前日の吹雪で通行止めとなっている道もあって、迂回するなどのご苦労もあったようですが、先ずは能取岬に到着。 ご覧のように、流氷が接岸し、沖合まで流氷が埋め尽くしています。(02能取岬・流氷) 流氷観光船・オーロラ号に乗船であります。(03網走港の流氷・オーロラ号船上から)(04②オーロラ号船上からの流氷) 流氷に舞うオジロワシの雄姿であります。(05オジロワシ)(06③流氷に舞うオジロワシ) 流氷の旅の定宿・網走湖荘に3連泊だったようですが、今回が4回目の宿泊ということで、大女将と女将さんの大いなる歓迎を受け、「温泉、料理、湖の眺望頗る良い。」と岬麻呂ご夫妻も大いにご満足だったようです。2月24日濤沸湖・白鳥公園→R334号→知床・宇登呂→オシンコシンの滝 濤沸湖・白鳥公園は凍結して白鳥の姿は見られず。 国道244・334号線上の斜里町の直線道路「天に続く道」は雪のため通行止め。「知床・宇登呂までのR334沿岸は知床半島で塞き止め・・知床五湖に向かうも途中まで、先は通行止め。」ということで、オシンコシンの滝を見て、引き返されました。(07オシンコシンの滝)(08宇登呂海岸) 宇登呂の海も流氷がびっしり。(09④知床・イワオベツ川) 知床五湖に通じる道路の中間にあるのがイワオベツ川。 沖合までびっしり流氷です。(10⑤宇登呂港遠景)(11知床海岸・この人たちは何をしているのでしょうか?) はい、岬麻呂氏からのクイズ出題です。 上掲写真の人たちは、何をしているのでしょう。 椅子に坐っている、その通りですが、椅子に坐って何をしているのでしょうか、というのが問題です。(答えは末尾)(12知床海岸・流氷ウオーク) こちらは、流氷ウオーク。危険はないのですかね。2月25日R238号→紋別→サロマ湖→紋別港・砕氷船ガリンコ号乗船→オホーツクスカイタワー→紋別公園(紋別灯台) この日は紋別港から、砕氷船・ガリンコ号に乗船であります。 R238を紋別に向かって走る。 道路は除雪されていて、雪道なれど「ドライブには快適」というのが岬麻呂氏の弁。(13⑥紋別の流氷・ガリンコ号船上から) ガリンコ号は予約客で満員。予約なしの観光客は乗船できず、とのことですから、その場で乗ってみようと思っても無理なことが多いのかも。 ガリンコ号船上から望む紋別市街。 背後に見える山は紋別山(大山334m)で、白く見えているのは大山スキー場だそうです。(14紋別の流氷)(15⑦紋別灯台)(16⑧サロマ湖) 完全に凍結したサロマ湖です。2月26日能取岬(能取岬灯台・能取湖)→天都山展望台(オホーツク流氷館)→女満別空港→関西空港 最終日は快晴。 再度流氷を見むと、能取岬へ。(17能取岬) 濤沸湖・白鳥公園では完全凍結で姿が見えなかった白鳥たち。 網走川に居ました。(18網走川の白鳥) 能取岬に再度やって来ると・・。(19能取岬・流氷は沖合に移動) ご覧のように、流氷は陸から沖合に離れていました。 上掲01の写真と見比べていただくと、その違いがよく分かります。 そして、天都山展望台へ。(20天都山展望台から・網走湖<左>と能取湖<奥>) 右に見えている川が網走川。(21⑨天都山展望台から・出港するオーロラ号) そして、流氷観光船オーロラ号が出港して行く姿を見届けて、旅の仕上げであります。 全行程雪道という全601kmのドライブ旅行でありました。 なお、岬麻呂ご夫妻は、今日6日から9日までの日程で、お孫さんとの三人旅にお出かけだそうです。 そんなことで、コメントを頂戴したお方への返事コメントについては、今回は少し遅くなるのでご容赦くださいと仰っています。<参考>過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。(クイズの答え:バードウォッチング)

2022.03.06

コメント(14)

-

墓参・梅の花今盛りなり&猫

今日は月例の墓参の日。朝の内にと墓参に。 梅と蝋梅の咲く坂道を登って・・。(墓参の道・梅と蝋梅の花の競演) ピンクの枝垂れ梅を左に見つつ・・。(同上・枝垂れ梅) 墓地入り口前の水仙に挨拶をして、我が家の墓に到着。 水仙の花がお好きであった故智麻呂氏のことなども思い出す。(同上・スイセン) 今日は、朝の内はよく晴れてポカポカ陽気。 坂道を登っていると暑くなって汗ばむほど。途中で上着を脱いで腰に巻き、シャツを腕まくりして行く。 春霞で、六甲の山並みや淡路島の島影などは見えない。(墓地からの眺め・ほぼ360度パノラマ撮影) 上の写真は、墓地に立って南南東から南、西、北、東、東南東へと、ほぼ360度のパノラマ撮影をした写真であるが、東付近で写真が途切れてしまったようだから、正確には300度程度のパノラマ写真かも。 墓参を済ませて、久しぶりに山添の小道を辿って、枚岡梅林へと、遠回りして帰ることとする。(枚岡梅林) 枚岡梅林はウイルス汚染で全滅、全ての梅の木が根こそぎ伐採・除去されて、梅の木のない梅林となっていたが、昨年1月から植樹が始まり、復活へと歩み始めています。 ご覧のように、背の低い若木ばかりで、未だ「梅林」の態をなすには至っていませんが、若木たちはけなげに花を咲かせています。 写真手前の紅梅は「鹿児島紅<kagoshima-ko>」という品種です。 梅林を後にして住宅街の路地を下って行くと、民家の庭の枝垂れ梅が見事に咲き匂っていました。(近所の民家の枝垂れ梅) このお宅の枝垂れ梅は、毎年見事な咲きっぷりで目を楽しませてくれるのであるが、剪定や肥料のお世話が大変だというのがこのお宅のお方の弁であります。さもありなん。 そして、白梅。 こちらも、いい雰囲気。もう、盛んに散っています。 ヤカモチは白梅の方が好みであります。(同上・白梅) 帰宅して昼食を済ませ、午後からは、銀輪散歩。 途中、ペリカンの家で珈琲休憩してから、ちょっとした買い物を済ませて、花園中央公園へ。 多目的広場にあるドッグラン。今日は比較的閑散としている。(花園中央公園のドッグラン) 犬はさて置き、冬の間、姿をみかけなくなっていた猫たちも、春の陽気に誘われて姿を見せるようになっていました。 今日、見かけた猫は二匹。どちらも初対面かも。 馴染みの「たそがれ清兵衛一家」の猫たちには、長らく逢っていない。 元気にしているのだろうか。(花園中央公園の猫・ハナゾノケのニケ<Nike>♂) この白猫は、後肢付け根付近の模様がナイキのマークに似ているので、ニケと名付けることにしました。 写真では分かりにくいですが、右の耳がカットされているので、オス猫であります。ニケというのは勝利の女神なので、オス猫には相応しくない名前かもしれませんが、そんニャことはニャンとも思わニャいのだ、と彼が言うので、ニケとした次第。 サモトラケのニケの向こうを張って、ハナゾノケのニケとします。(同上・ウォーリア<Worrier>♂) こちらの猫は、通りかかったご婦人からキャットフードを貰って食べていましたが、ヤカモチをしきりに警戒する風で、食べ終わるとそそくさとネットフェンスの向こう側に潜り込み、此方を窺っている感じ。 ということで、ウォーリアと命名することに。 ウォーリアには迷惑な人、悩ます人というような意味もあるようですが、ここでは、取り越し苦労をする人(猫)、苦労性・心配性の人(猫)というような意味である。 Don’t worry. 守ってあげる。 と言ってるのだが、信用できニャいらしい(笑)。(STOP PUTIN STOP WAR)<参考>過去の猫関連記事はコチラ。<参考>花関連の過去記事 花(5)・2022~ 花(4)・2020.4.~2021 花(3)・2017~2020.3. 花(2)・2012~2016 花(1)・2007~2011

2022.03.04

コメント(6)

-

3回目ワクチン接種

ながらくブログ更新を怠っているうちに、ロシアがウクライナに侵攻という暴挙。狂ったかプーチンと言うほかありませんが、許されざる暴挙であります。 戦火を逃れて非難する人々などの映像を見ると心が痛みます。 しかし、ロシア国内も含め世界各地で、ロシアの侵攻に対する抗議デモがわき起こっていることなどに希望を感じることができます。 ヤカモチもロシア及びプーチンへの抗議とウクライナの人々への連帯を表明します。 一刻も早く停戦合意が成立し、ウクライナに平和と安定が戻って来ますよう祈ります。 さて、話は変わって、本日はヤカモチの3回目のワクチン接種の日でありました。 接種券が届いたのは2月24日。 接種券には4月4日が接種日と指定されていましたが、コールセンターに連絡して、3月1日午後1時30分に変更していただいたもの。 接種会場は、1回目、2回目と同じく、花園ラグビー場。 昼頃から雨になったので、自宅から徒歩でラグビー場に向かいました。 途中、大阪府立枚岡樟風高校の前を通ると、校庭に沿った水路脇のキョウチクトウなどの木々の並木にメジロの群れが居て、彼らと追いつ追われつしながら行く。 恩智川に架かる三六橋を渡ると、花園中央公園の桜広場である。 ここでは毎年、若草読書会でお花見をするのであるが、昨年、一昨年とコロナほかの理由で中止となっている。今年も微妙な状況である。(花園中央公園の桜広場の貼り紙) この写真は、今日の撮影ではなく2月26日撮影のものであるが、「飲食を伴うお花見はお控え下さい。」と書かれた貼り紙が掲示されている。仮にお花見を実施するとしても、従前のような形態のお花見は無理だろうと思う。(花園中央公園案内図)※クリックしてフォト蔵の大きいサイズの写真で見ることも可能です。 桜広場、ドリーム21の前を通って、多目的芝生広場と多目的球技広場の間の道を通って、花園ラグビー場スタジアムへと向かう。(多目的芝生広場と花園ラグビー場<奥>) 今日は雨とあって、広場に人影はなし。 会場に到着、受付を済ませ、少しの待ち時間があって、接種完了。 1,2回目はファイザーであったが、今回はモデルナである。 「1:37」と書かれた紙を受け取り、午後1時37分まで別コーナーで待機した後、何事もなく退出OKとなる。 大阪府の新規感染者数は減少傾向にあるものの、その減り方は鈍く、高止まりしている状況で、まん延防止措置も3月20日まで延長される模様ですが、これでいくらかは安心というもの。 会場のスタジアムを出て、来た道を同じく歩いて帰る。徒歩で20分余の距離であるから、さしたる距離ではない。 帰り道で気が付いたのであるが、ラグビー場の東隣にこんな施設が新しくできていたのでありました。これまで何度も前を自転車で通過していたのに何とも知らずに通り過ぎていました。(東大阪ウイルチェアスポーツコート)(同上) 門が閉じられていて、中に入れないので門の外側からスポーツコートを覗いてみましたが、様子はイマイチよくは分からない。 ウイルチェアスポーツという言葉には一瞬「?」でしたが、車いすはウィールチェア(Wheelchair)だと気づいて、車いすテニスや車いすラグビーなどの車いすで行う競技のことだと気が付いた次第。 銀輪も直訳すればSilver Wheelなのに、銀輪家持としては迂闊なことでした。(同上・説明板) 折しも、北京パラリンピック冬季大会が間もなく開会となるが、冬季大会にもウイルチェアスポーツの種目はあるのだろうか。雪上や氷上の車いす競技というのは思いつかない。 それはさて置き、「日本初のウイルチェアスポーツコート」とあるので、この施設がわが国で最初のものなんだろう。 この施設ができたのは2~3年前くらいにしかならない筈だから、こういう面でもわが国はまだまだ不十分なようです。(近所の民家の庭の梅 2月28日撮影) 桜は、まだ固い蕾であるが、梅の花は今が盛りである。梅の花 今盛りなり 百鳥の 声の恋しき 春来たるらし (田氏肥人 万葉集巻5-834)

2022.03.01

コメント(4)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 【楽天】長男の一目惚れ!小学生の冬…

- (2025-11-14 12:16:50)

-

-

-

- 株主優待コレクション

- ジーフットから株主優待が届きました♪

- (2025-11-14 00:00:16)

-

-

-

- 写真俳句ブログ

- 夕焼けチャイム fu

- (2025-11-14 11:56:23)

-