2022年04月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

ブログ開設15周年

今日はブログ開設15周年の日。 日数で言うと、開設から5479日目ということになる。 <追記・注>正しくは5480日なので訂正します。(2022.4.30.) この記事は、3006番目の記事であるから、概ね2日に1.1回の割で記事を書いていることになるが、今年は2日に0.77回(昨年は2日に0.82回)程度のペースであるから、記事アップ件数は、ひと頃より随分と少なくなっている。2013年などは年間に251件(2日に1.38回)も記事アップしていたようだが、今はとてもそんなに沢山の記事アップはできそうもない。 これは、1記事当たりの文字数制限が拡大されたので、従来だと2回とか3回に分割しないと収まらなかった記事が、1回分で収まってしまうということも関係しているのかもしれない。 ヤカモチは1304歳と超高齢でありますので、アト何年ブログを続けられるものか、いささか心もとない限りでありますが、今後も頑張ってまいりますので、よろしくお願い申し上げます(笑)。(花園中央公園)各年別記事掲載件数 2007年 128件(4月29日~12月・247日間) 2008年 193件 2009年 216件 2010年 203件 2011年 222件 2012年 233件 2013年 251件 2014年 241件 2015年 210件 2016年 178件 2017年 183件 2018年 183件 2019年 184件 2020年 185件 2021年 150件 2022年 46件(4月29日まで・119日間)<参考>カテゴリ「ブログの歩み」の過去記事はコチラ。(同上)

2022.04.29

コメント(14)

-

銀輪散歩・マンホール(その23)

マンホールの写真のストックが随分と増えましたので、今日はマンホールの記事です。(注)★は、岬麻呂氏提供のマンホールカードを撮影したもの。 ●は、岬麻呂氏撮影のもの。<参考>過去のマンホール関連記事はコチラ。フォト蔵マイアルバム「マンホール」の写真はコチラ。過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。フォト蔵・岬麻呂マンホールカード写真集はコチラ。1.京都市のマンホール (左:ポケモン図柄、右:京都御苑内のもの)(三十三間堂の防火池)<注>京都市のマンホール掲載過去記事 (その1)(その2)(その20)2.奈良市のマンホール(キリンの図柄)※これは一般のものに樹脂製のプレートを貼り付けただけのものであるから、デザインマンホールの範疇外ですかな。 しかし、奈良なのにシカではなくキリンであるのは何故か。<注>奈良市のマンホール掲載過去記事 (その3)(その13)(その15)(その20)(その21)3.大和高田市のマンホール (市の木サザンカの図柄)(規格品タイプ)4.神戸市のマンホール(王子動物園の図柄)※これも上の奈良市のものと同様にプレートを貼り付けたもの。<注>神戸市のマンホール掲載過去記事 (その20)5.徳之島町(鹿児島県大島郡)のマンホール(●闘牛の図柄)6.和泊町(鹿児島県大島郡)のマンホール(●町の花、テッポウユリの図柄)7.知名町(鹿児島県大島郡)のマンホール (手をモチーフにした図柄 左:★カラー版、右:●モノクロ版)※「フローラル知名」は21世紀のまちづくりの目標の実現に向け、知名町が策定した整備計画の愛称。フローラル(FLORAL)は、花(flower)、ゆとりと憩い(Resort)、ふれあい(AGELESS Community)、珊瑚(Coral)、住まい(Life)の5つの要素(キーワード)が含まれています(同マンホールカードの説明文より)。8.石垣市のマンホール(●サキシマツツジの図柄)※この図柄のものは(その18)にも掲載しているので、重ねての掲載です。<注>石垣市のマンホール掲載過去記事 (その18)9.竹富町(沖縄県八重山郡)のマンホール(●無地・モルタル仕様)<注>竹富町のマンホール掲載過去記事 (その22)10.与那国町(沖縄県八重山郡)のマンホール(●久部良地区) (●祖納地区・大型タイプと小型タイプ)※西埼灯台、ヨナグニサン、与那国馬、カジキの図柄であるが、同じものが(その15)に掲載済みなので、重ねての掲載です。(●比川地区)<注>与那国町のマンホール掲載過去記事 (その15)11.新潟市のマンホール(★万代橋の図柄)※この図柄のものは(その4)にも掲載されているが、Zの形で赤い線に着色されたものではないので掲載しました。まさかロシアのウクライナ侵略戦争を支持するZではないでしょうね。多分NIIGATAのNだろうと思いますが、時期が時期だけに誤解を招きます。<注>新潟市のマンホール掲載過去記事 (その2)(その4)(その5)(その8) (その15)(その20)(その22)12.長岡市のマンホール (●アルビレックスの図柄と花火館の図柄) (●)※左は花火と寺泊のゆるキャラ「海の妖精まりん」の図柄。 右は桜と城と火焔型土器の図柄。(●同上・モノクロ版)13.糸魚川市のマンホール (●)※左は梅の図柄、右は糸魚川の街並みと奴奈川姫の図柄 (●消火栓と防火水槽)14.柏崎市のマンホール (●)※左は、日本海に沈む夕日、海の大花火、米山大橋、田園風景、ご飯、綾子舞、ゆるキャラ「えちゴン」の図柄。 右は、水球の図柄。 (●)※左は、市の木・マツ、市の花・ヤマユリと米山、日本海の図柄。 右は、松、米山、日本海の波の図柄。15.小千谷市のマンホール (錦鯉の図柄、左:★、右:●)(★片貝まつりの図柄)16.十日町市のマンホール (●火焔型土器の図柄、左:展示品、右:実用品) (左:★旧中里村 右:●旧松代町)17.出雲崎町(新潟県三島郡)のマンホール(●獅子舞の図柄)(●同上・モノクロ版)18.三条市のマンホール(●刃物、工具の図柄)<注>三条市のマンホール掲載過去記事 (その8)19.燕市のマンホール (旧分水町 左:★、右:●) (左:★旧吉田町 右:●燕と菊の図柄)20.新発田市のマンホール(●梅の図柄)(★月岡温泉の図柄)<注>新発田市のマンホール掲載過去記事 (その5)(その8)(その11)(その22)21.阿賀野市のマンホール(●展示品)※乳牛、コスモス、白鳥、瓢湖、五頭山の図柄。22.新潟県流域下水道のマンホール(★)※ゆるキャラ「トッキッキ」とサッカースタジアム・ビッグスワン及び周辺の田園風景の図柄 今回も大多数が友人岬麻呂氏撮影のもの及び同氏提供のマンホールカードからの撮影分にて、ヤカモチの銀輪散歩に関連したものは、全50枚中8枚のみでした。

2022.04.27

コメント(4)

-

神戸・灘銀輪散歩

(承前) 神戸・灘銀輪散歩と言っても、友人出展の美術展を見たついでの銀輪散歩に過ぎず、急坂道に辟易しての日和見的銀輪散歩でもありましたので、走行距離も僅か、大してご紹介すべきものもない、銀輪散歩でしたが、過去記事の応援も得て、何とか「銀輪万葉」らしき記事に仕上げることと致しましょう(笑)。 出発は、阪神電車神戸三宮駅前付近。 近鉄と阪神電車とは相互乗り入れをしているので、三宮へは快速急行に乗り換えることで行けるのであるが、これまでは鶴橋で環状線に乗り換え、大阪駅に出て、そこからJRで三ノ宮駅へというのがヤカモチの通常のルートでありました。 今回初めて、近鉄・阪神のルートで三宮まで行ってみましたが、どちらが早いのかは、ケースバイケースのようです。(神戸・灘銀輪散歩地図) 先ずは、国道2号線沿いの敏馬神社にご挨拶。(敏馬神社)(同上) 敏馬神社は、昨年の7月29日の銀輪散歩で立ち寄っているので、その時のブログ記事をご参照ください。<参考>敏馬から舞子へ(その1) 2021.8.7. 敏馬から舞子へ(その2) 2021.8.8. 境内は、人麻呂の万葉歌碑を始めとして色んな歌碑があるのだが、昨年には気が付かなかったこんな歌碑(歌碑と言えるのかどうか微妙だが)もありました。(同上・歌碑?) 寄せ書き風に、ごちゃごちゃと書かれていて、混沌。これをしも 歌碑と言ふかや 見る人も 首かしげるの ほかなき混沌 (雑多家持) 記されている歌を以下に書き出してみると・・。あま衣 なれにし友に めぐりあひて みぬめの浦に 玉藻をぞかる (兼好法師)とりばやな みぬめの浦に 住むあまも のうちに 物や思ふと (西園寺公経)はま千鳥 かよふばかりの あとはあれど みぬめの浦に ねをのみぞなく (順徳院)うず潮の 荒ぶる孤島に 散りし君 夢路にかえれ ふる里の家 (牛島大将)頼めこし 里のしるべも 訪ひかねて 見る目のよそに 帰る波かな (藤原定家)いたづらに 思ひこがれて 年も経ぬ 人をみるめの 浦のもしほ火 (藤原定家?)名もつらし 又もみぬめの 浦波の あさ夕袖に かかるばかりは (後伏見院)なびくとも 見ぬめの浦の 夕煙 かくて浮名を 猶や立つらむ (源義種)からふとに 露と消えたる 乙子らの みたま安かれと ただいのりつる (香淳皇后)秋またで 枯れゆく島の 青草は 皇国の春に よみがえらなん (牛島大将)しほこさぬ 松だにしづむ 夕霞 みぬめの浦の 名にや立つらむ (西園寺実氏)まれにだに みぬめの浦の あま小舟 いかなる風に よるべさだめむ (権大僧都有)波さわぐ 音のどかにて 玉もかる みぬめの浦の かすむ朝風 (日野資枝)と、時代も人も、歌の傾向も、ごちゃ混ぜ。 その隣の碑にも歌が記されていたが・・。(同上・歌碑?)玉藻刈る 敏馬を過ぎて 夏草の 野島の崎に 舟近づきぬ この歌は柿本人麻呂の歌であるが、藤原定家作と記されている。 頼山陽作だという一文も記されている。煙未だ浮ばず 天皇愁いたもう 煙已に起る 天皇喜びたもう 漏屋敞衣 赤子を富ましむ 子富み父貧しき 比の理無し 八洲縷々百萬の煙 皇統を簇り擁して 長えに天に接す(原文のママ) これも趣旨がよく分からん碑である。 敏馬神社の西側の坂道を上って行く。これが結構な急坂。 JR灘駅前で休憩。(JR灘駅) 上の写真は、駅の南側。北側に回って、王子動物園・王子公園へと坂道を更に上る。 そして王子動物園に突き当たり、左折して美術展会場の「原田の森ギャラリー」です。これらの写真は前ページに掲載済みですが、再掲載して置きます。(王子動物園<再掲載>)(原田の森ギャラリー<左側、右側は横尾忠則現代美術館>) 美術展を見て、こちら側に道路を渡って来ると、石垣に「関西学院発祥之地」という文字。(関西学院発祥之地)<参考>発祥コレクション・関西学院創立の地(神戸文学館) 写真奥に神戸文学館の建物が少し写っていますが、ここが関学発祥の地でありますか。 しかし、立ち寄らずスルー。王子公園に入る。 駐車場を突き抜け、動物園の東側の坂道をハァーハァー言いながら上って行くと、青谷川沿いの緑地公園の一画に出た。 藤棚のような休憩所のベンチに一人のご婦人。ヤカモチもそのベンチの片隅に休憩させていただいて、暫くそのご婦人と世間話。 四国の何処やらのご出身で、関西に出て来られてウン十年になるとか。今は膝を痛めていて長い歩きはできないが、近所をこのように散歩しているのだと。実の娘さんとご同居で色々と世話をしてくれるので、助かっているというようなことも仰っていました。(青谷川公園で出会ったご婦人) 杖をつきながら、そろりそろりと帰って行かれました。 うしろ姿の写真なら掲載しても問題ないでしょう(笑)。 どうぞ、お元気で。 ヤカモチとしては、摩耶ケーブル駅まで行き、五鬼城展望公園にて海側の展望を楽しんでみるかと考えていたのでしたが、更にも相当な上り坂に心が怯み、とって返すこととしました。だんだんにヤカモチも老いというものを感じるようになってまいりました(笑)。 青谷川沿いに坂を下る。(青谷川) 阪急電車の線路に突き当たった処で左折、東へ。 都賀川に出る。これを右折、南へと下る。 都賀川沿いに南下。(都賀川 奥は灘警察署) 途中で昼食を済ませ、JR線を越え、阪神電車・大石駅を過ぎ、国道43号線で右折、西へ。 求女塚西公園のある辺りにさしかかるが、道路の左側(南側)を走っていたので、道路反対側を北に入った処にあるこの公園はやり過ごすことに。 この公園は、2010年1月の銀輪散歩で立ち寄っているので、その時の記事をご参照ください。<参考>菟原処女伝説 2010.1.27. 国道43号は岩屋交差点で国道2号と合流し、その先は国道2号となる。 岩屋交差点から500mほど進むと、道の反対側(北側)に、朝に立ち寄った敏馬神社が見えて来る。 冒頭に掲載した敏馬神社の遠景写真は、この帰途に道路反対側(南側)から撮影したものである。 岩屋中町4丁目交差点を過ぎた先で斜めに脇道を入ると南宮宇佐八幡神社という小さな神社がある。(南宮宇佐八幡神社) この神社の創建は、建武3年(1336年)楠木正成が、足利尊氏追討の命を奉じて兵庫に出陣した際に、この脇浜の地に同志を集めて休息し、八幡宮を遙拝したことが機縁となり、後に地元の村民がその跡地に八幡神社を勧請したことによるものだという。 南宮というのは楠宮が変化したものだとも伝えられているそうな。 拝殿左側のクスノキはハートのクスノキと言われ、ハートの木のある神社としても知られているらしい。 このように剪定したというのではなく、ほぼ自然のままにこのようなハート型になっているのだという。(同上・拝殿)(同上・本殿) 神戸三宮駅前到着。 以上で、灘銀輪散歩終了です。<参考>兵庫県方面の銀輪万葉の過去記事はコチラ。We stand with Ukrainians.(STOP PUTIN STOP WAR)<追記訂正:2022年6月1日>上記の国道43号線での記述で方角に誤表示のあることに気づきましたのでこれを修整しました。大阪人のヤカモチは山側を東、海側を西と考えてしまう思い込みがあるため、神戸では山側が北、海側が南であることが分かっていながら、つい山側を東側と書いてしまう傾向があるのですが、今回そのような誤記載が何ヶ所かありましたので、これを訂正しました。

2022.04.23

コメント(4)

-

二元展・ゴリラの絵を見に神戸まで

今日は、友人の福麻呂氏のゴリラの絵を見るため、神戸まで出かけたのでありました。ついでに周辺をトレンクル君(小型折りたたみ自転車)を相棒に少し銀輪散歩。 毎年、二元展は大阪は天王寺の美術館で開催されるのであるが、同美術館が改装工事中とかで使えず、会場を兵庫県立美術館王子分館(通称「原田の森ギャラリー」)に変更して開催された。 阪神電車神戸三宮駅到着が午前10時過ぎ。自転車トレンクルで出発。 敏馬神社に立ち寄り、少し時間を潰してから会場へ。(会場の「原田の森ギャラリー」) 建物は南に向かって下る斜面に建てられているので、この道路側から見て1階が建物としては3階になり、2階が4階となる。 ヤカモチはこの建物の裏側(南側)の駐車場にトレンクルを駐輪して、裏口から入館したものだから、ややこしいことになった。 裏口から見ての1階は、展覧会場らしきものが無い気配、2階も同様。1階のエレベーターに戻り、エレベーターに乗り4Fボタンを押して、会場らしき処に出た。これがどうやら案内葉書に書かれている本館2Fの会場のよう。 裏口エレベーターからやって来たヤカモチには4Fなのだが、ここが2Fだというのである。(会場風景1 本館2F) ざっと見て回ったが、福麻呂氏の絵は見当たらない。(同上2 本館2F) 会場受付の人に尋ねると、1F(つまり、裏口エレベーターの表示では3F)にも展示会場があるというので、そちらに向かう。(同上3 本館1F) 本館1Fにもその絵は見当たらない。 隣の東館1Fの会場に回る。(同上4 東館1F) ここで、ようやく福麻呂氏の絵に対面することができました。 係の人が、2Fにも展示があるので見て行けと仰るので、2Fに。(同上5 東館2F) 東館の方は、絵の前に腰掛があったりしたから、優秀作が展示されているのであるか。 わが福麻呂氏の絵は東館1Fに展示されていて、同氏が出展の作品は2点、そのうちの一つ、「寛ぎのひととき」と題された絵が「中日賞」という賞を受賞したようで、その旨の表示がありました。 受付で頂戴したパンフレットを改めて見てみると、受賞者の中に福麻呂氏の名がありました。(福麻呂氏の作品) 左側の「寛ぎのひととき」が受賞作品。 福麻呂氏からは受賞のことなどはお聞きしていなかったが、まことに目出度いことであります。 これまでに何度か賞を貰って居られるので、氏としては想定内ということであったかもしれませんが、友人としても嬉しいことであります。(「寛ぎのひととき」) 中日賞というのが貼られています。(「魅せられて」) この会場建物は、王子動物園と道を挟んで向き合う位置に建っているのであるが、福麻呂氏のこのゴリラは、この王子動物園のゴリラではないかと思う。以前お聞きした話では王子動物園に通ってゴリラを写生しているということであったかと記憶する。 また、同氏のゴリラの絵の何点かは王子動物園に掲出展示されているというようなこともお聞きしたかと。<追記訂正(2022年6月2日)> 6月1日、福麻呂氏からメールが入りました。それによると、このゴリラは名古屋東山動物園のオスのゴリラ「シャバーニ」だそうです。同氏からのメールの一部を引用しますと「7~8年前は王子動物園のオスのゴリラ『ヤマト』を描いておりましたが(1~2年)、福岡の動物園に移動(その後死亡)したので、現在は『シャバーニとその家族』を追っかけております。なお、王子動物園に小生の絵が展示されたことはありません。」とのことです。 何故、王子動物園に同氏の絵が展示されているという誤解がヤカモチに生じたのかを考えてみました。 で、思い出したのは、いつの時か同氏から王子動物園のゴリラを写生に通っているというような話をお聞きした折に、「王子動物園に絵を贈呈し、ゴリラの檻の近くに展示してもらったらいい」というようなことを言った気がするということでした。 この自分の発言がいつの間にか、他から聞いた話のようにすり替わり「王子動物園に絵が展示されている」というFalse memory(虚偽記憶)に転化してしまったようです。謹んで訂正させていただきます。(王子動物園) 以上、二元展と福麻呂作品のご紹介でありました。 銀輪散歩の方は、大して走っていませんが、ページを改めての記事といたします。<参考>福麻呂氏の絵画関連過去記事は下記をご覧ください。○二年ぶりのゴリラです。 2021.7.6.〇出直し二元展・毎度のゴリラ・・ 2019.7.6.〇ゴリラの絵を見に梅田まで 2018.10.12.〇二元展に行って来ました 2018.7.8.〇サルの絵・真っ赤な嘘と真っ白な嘘 2017.11.20.〇二元展へ銀輪散歩 2017.7.6.(つづく)<追記:2022.4.25.>二元展のパンフレット裏面の写真を追加掲載して置きます。We stand with Ukrainians.(STOP PUTIN STOP WAR)

2022.04.22

コメント(2)

-

銀輪鳥散歩・バンが居た

今日は、銀輪散歩見かけた鳥たちです。 花園中央公園の池にバンが居ました。(バン<鷭>)<参考>バン・Wikipedia オオバンは最近よく見かけるが、バンは見かけない。 以前、新潟の福島潟を銀輪散歩した際にオオバンを見ましたが、その時たまたま出遭った野鳥保護監視員の方から、オオバンという名前の鳥だと教えていただいたのでした。 その方の話の中で、バンという名の鳥もいることを知り、実物を一度見てみたいものと思っていたところ、その実物に遭遇したのでありました。写真では既に見て、どんな鳥かは承知していましたが、実物のバンを見たのは初めて。それも大阪で、しかも近所の公園の池でお目にかかるとは、まことに奇遇でありました。<参考>福島潟銀輪散歩 2013.2.3. オオバンがいた 2018.3.6. 銀輪鳥散歩・カモ、サギ、オオバン、カラス 2021.2.9. ツグミとオオバン 2022.3.19. その福島潟での記事を参照すると、オオバンの額の額板が白いのに対してバンのそれは黄色だと書いているが、これは、野鳥保護監視員のご説明を聞き違えたヤカモチの誤解で、バンの額板は朱色と言うか赤いのである。 バンは足に水掻きがないので、泳ぎが苦手、首を前後に振って、推進力を得ている。上の写真がピントの甘いものになっているのは、その首振り動作の所為である。 もっと、鮮明な写真を撮りたかったが、やがて葦の生えている中へと入ってしまったので、名誉バン回はならず、諦めました。(カモ) カモと言っても色んなカモがいて、その区別はヤカモチの手には負えないのであるが、これはヒドリガモ<緋鳥鴨>かと思う。 上の写真のバンがいた池の岸辺に上がって草をつついていました。(同上) 次はカラス。(カラス軍団) これは、墓参から帰って来たら自宅近くに群れをなしていたカラス軍団であります。 ヒッチコックまでは行かぬまでもヒッチゴッコ程度に、もっと多く群れていたのですが、カメラを構えると半数近くが飛び去ってしまって「軍団」という程の景色にもならず、「落胆」でした。 以下は、先日の京都銀輪散歩で見かけた鳥です。(ヒヨドリ♂) 二羽いたのですが、これはオス。色合いの地味な方のメスはカメラを向けたらすぐに高い木の上へと移動してしまいました。(同上) オスの方は、動じる風なくカメラの方をしっかりと見据えています。 その根性や、よし。 木の上に逃げた彼女に、いいところを見せなくては、ということなんでしょうかね。ここが勝負時。ヒヨドリも ひ弱なところ 見せまじと 男はつらい 逃げもならじか (寅さん)(同上) どうやら、ヤカモチは無害と判断したか、メスの方を向いて、ヒヨドリ声で、大丈夫だよ、と言って居ります。ヒヨドリの 恋路邪魔する 野暮はせじ 踵かへして ヤカモチ去りぬ (野暮家持)(アヒルとカワウ) これは龍安寺の池に居たアヒルとカワウ。 アヒルの横で盛んに羽つくろいをしている黒いヤツがカワウ。 ヤカモチもこれ位首が長く関節がしなやかであったなら、孫の手は要らないのであるが・・。 カメラを向けていると、アヒルさんたちは、左の植え込みの向こう側に回り込み、カメラの死角に退避してしまいました。(カワウ) それにも気づかぬか、カワウはせっせと羽つくろい。(同上)<参考>カワウ・Wikipedia(同上) ちょっとやり過ぎではないですか。 こちらの事はまったく無関心、無警戒。 こういうのをウカツなヤツと言うのカモ。 最後は、鴨川で見かけたアオサギ。(アオサギ) 橋の下で雨宿りしているヤカモチの近くにやって来たアオサギ。 まあ、オレオレサギでないから、近くに来ていただいても一向に構わないのであるが、サギとのお付き合いの経験がないので、どうご挨拶申し上げてよいのやらが分からないヤカモチなのであります。(同上) どうやら、ヒト慣れしたサギのようだ。サギ慣れしていないヤカモチとは既にして勝負あったであります。 彼は、ヤカモチを軽く鼻であしらい、悠然とヤカモチの前を横切って橋の下へと入って来ます。 カメラを向けても、知らん顔。(同上) はい、雨宿りをするアオサギであります。アオサギも すなる雨宿り ヤカモチと 橋の下にて 小止みを待つか (鷺家持) 以上、銀輪鳥散歩でありました。<参考>鳥関連過去記事はコチラ。We stand with Ukrainians.(STOP PUTIN STOP WAR)

2022.04.20

コメント(2)

-

故智麻呂氏の納骨式

昨日は、去る2月15日にご逝去された故智麻呂氏の納骨式でした。 納骨式は、日本基督教団小阪教会のイースター祭墓前礼拝に併せて執り行われる。墓前礼拝は午後3時から、小阪教会の教会墓地がある「はびきの中央霊園」で行われる。牧師さんや小阪教会関係者の皆さんは午後3時のそれに間に合う時刻に、小阪教会墓地の前に集合されるのだろうが、我々若草読書会のメンバーで、納骨式に参列する者は、コロナの所為でながらく読書会も中断していることから、午後1時を目途に同霊園に集まり、プレミーティングを行おうということになった。<参考>はびきの中央霊園 ヤカモチと智麻呂夫人の恒郎女さんは、ひろみの郎女さんの車に同乗させていただいて、途中、近鉄・河内国分駅前で、東京から来阪のリチ女さんを拾い、霊園に向かうこととする。凡鬼さん、景郎女さん、槇麻呂さんは同国分駅から霊園のシャトルバスで向かわれ、小万知さんはご自宅からお嬢さんの車で向かわれるとのこと。また、智麻呂・恒郎女ご夫妻のお嬢さんたちは、それぞれの車で霊園に向かわれるらしい。 ということで、智麻呂邸(今は恒郎女邸と呼ぶべきかもしれないが)を午前11時に出発することに決める。 ヤカモチは自転車で恒郎女邸に向かう。10時20分頃に到着。若草ホールにて、談笑しながら、ひろみの郎女さんの到着を待つ。 珈琲でも淹れましょうか、という恒郎女さん。 いいですね、とヤカモチ。 ところが、その用意をし出したところで、ひろみの郎女さんが到着。 珈琲は中止とし、出発することとする。残念(笑)。 ヤカモチが乗って来た自転車(CB)は、恒郎女邸の軒先に駐輪させていただいたままである。 国分駅西口でリチ女さんと合流。 4人で、先ず昼食をと、近くの「うどん山川」でお昼を済ませる。 昼食後、はびきの中央霊園へ。12時半頃同霊園管理事務所前に到着。(はびきの中央霊園からの眺望)(同上) はびきの中央霊園は、鉢伏山の山頂から続く丘陵の高みにあり、眺望は頗るよい。 待つほどもなく、凡鬼さんたちバス組も数分後に到着。 女性4人はひろみの郎女さんの車で、少し離れた第1区画の休憩所へ。 凡鬼さん、槇麻呂さんとヤカモチの男3人は、管理事務所前の古墳を見たり、高みからの眺望を楽しんだりしてから、徒歩にてブラブラと休憩所に向かう。(同上)(鉢伏山西峰古墳)<参考>鉢伏山西峰古墳・Wikipedia(同上・説明碑) 休憩所に到着。 小万知さんがお嬢さんの車で休憩所前に到着されたところでした。 恒郎女さんのお嬢さんたちも続いて到着。(同上・休憩所) プレミーティングと銘打って、ミニ読書会みたいな展開を想定していたが、特段のシナリオを考えていた訳でもなく、久々の集合ということもあって、皆めいめいに勝手に雑談。ミーティングとは程遠いものになりました(笑)。 ヤカモチも写真撮影に気を取られて、ウロチョロ。 休憩所のベランダからの眺めは、更にも素晴らしい。(はびきの中央霊園からの眺め)(同上・山側の眺め 中央の峰が鉢伏山)(同上・小阪教会墓地)(同上)(同上)(同上・東側<奥>から) 教会の人たちがやって来る前に、読書会メンバーだけで小阪教会墓地の前で集合写真を撮ろうということになる。(若草読書会のメンバーとお嬢さんお二人) 午後3時近くなって、N牧師や敦郎女さんほかの小阪教会関係の人たちも到着。(墓前礼拝・開始前) 墓前礼拝はN牧師の司式。 概要は、式次第の通りです。 (同上・式次第) (同上) 最後に、智麻呂氏のご遺骨の納骨式である。 そして、献花。(同上・献花)一輪の 花を手向けて 黙祷の 背後に立ちし やさしその影鉢伏の 峰にたゆたふ 白雲は 笑まひの君の 影と見えける千の風を 歌ひつ君は 今はもや 青葉の風と 吹き渡りゆく納骨の 式は終りぬ 今よりは 鉢伏山を 君としのはな すべて滞りなく終了。後片付けをして解散。 ところで、少し話が変わるが、霊園の周辺は、一面のブドウ畑である。(はびきの中央霊園周辺のブドウ畑) 丘の名も通称グレープヒルと呼ばれ、道もグレープヒル・ロードと命名されているようだ。ブドウの直売所建物(今はシーズンオフにて閉じられていたが)から霊園へと上って行く道は、ヤカモチには何やら見覚えがある景色。 で、ブログの過去記事を調べてみると、霊園の少し下にある、グレープヒルスポーツ公園に8年前に銀輪散歩で来ているのでした。 今回は、国分駅から車でのアクセスでしたが、その時は、反対方向の駒ヶ谷駅方向からのアクセスでした。(霊園への進入道路とブドウ直売所 2014年7月26日撮影・再掲載) 今回は、ひろみの郎女さんの車に同乗で、楽々と上りましたが、8年前は、この先の坂道をフーフー言いながら自転車で上ったのでありました。 上の写真は、その時のブログ記事に掲載したものであります。 駒ヶ谷方面からだと、この直売所建物に来るまでに、かなりの坂道を上って来ることになるので、更に上るというのは、かなりきついことなのである。<参考>グレープヒルスポーツ公園・大谷古墳群公園 2014.7.26. この時は、古墳を目当てに上って来たかと思うが、霊園の休憩所から眺めていて、段々と記憶が甦って、眼下に見える古墳らしき丘がその大谷古墳群だと気が付いたのでありました。(はびきの中央霊園から大谷古墳群を眼下に見る。)<参考>大谷古墳群公園 上の写真の、霊園の植え込みの隙間に僅かに見えているのがグレープヒルスポーツ公園のグラウンドで、その先に見える裾がきれいに刈り込まれた墳丘が大谷古墳群である。 小阪教会墓地は、2017年11月に建立されたものであるから、ヤカモチがこの近くまでやって来た2014年7月には、未だ教会墓地は存在していなかったことになる。 その時の記事を読み返すと、「更に上へと坂道は続いていましたが、これは羽曳野中央霊園への道。まだその時期ではないので、霊園の方はご遠慮申し上げることと致しました。」と書いている。 勿論、これは自身が「骨」となって霊園のお世話になることを「まだその時期ではない」と言っているのであるが、8年後に智麻呂さんのご遺骨が此処に納められることになるなどとは、思いもよらぬことにて、不思議な因縁を感じています。 帰途は、他のメンバーと一緒に霊園のバスで国分駅に出て、この日の内に東京へ帰るというリチ女さんは外れて、恒郎女さんとヤカモチの二人がひろみの郎女さんの車で、若草ホールまで一緒に。 若草ホールで、朝に飲み損ねた珈琲で一息を入れる休憩と歓談。 20~30分も過ごしただろうか。おいとますることとする。 恒郎女さんに見送られて、ひろみの郎女さんは車で、ヤカモチは駐輪させていただいていた自転車でそれぞれの自宅へ。 自宅に帰ってから、ひろみの郎女さんからメール。 マンホールカードを受け取るのを忘れていました、というメール。 ヤカモチも、そのメールを受け取るまで、マンホールカードのことはすっかり忘れていて、失敗に気が付く。 岬麻呂氏が送って下さった新潟県関係の20枚ものマンホールカードであるが、往路の車の中でもマンホールカードのことを話題にしたりもしていたのに、受け渡しのタイミングを逸してしまったか、皆と会って楽しくお喋りしたりしているうちに、二人ともそのことを忘れてしまたよう。 そんなことで、明日19日に、喫茶・ペリカンの家で受け渡しをすることに再調整しました。これも年齢の所為であるか(笑)。We stand with Ukrainians.(STOP PUTIN STOP WAR)

2022.04.18

コメント(8)

-

銀輪花散歩・拾い集めてみれば

銀輪散歩その他で撮った花の写真で、記事に未掲載のものがかなり溜まってしまっています。撮影日時の古いものは、何処で撮ったものか記憶も曖昧になっていたりするが、この際まとめて記事アップすることとします。 先ずは、今日の銀輪散歩で見かけた花。(花園公園のサトザクラ) ソメイヨシノなどの桜が散ってしまった今、咲き匂っているのはサトザクラであります。(同上) 「花は一重なるよし・・・八重桜は異様の物なり。・・・植えずともありなん。遅桜又すさまじ。」(徒然草第139段)と兼好さんからは、散々な言われようの八重桜であるが、そんなことに頓着せず咲き匂っています。 そしてハナミズキです。こちらは一重ですが、兼好さんは何と仰いますでしょうか。(ハナミズキ)(同上) ライラックも咲いていました。(ライラック) そして、アイリスです。(アイリス) ツツジの花との競演です。(同上) 見上げると、エノキの青葉。 エノキの大木の木陰に休んでいたのでありました。(エノキ) もう青葉の季節ですね。(同上) 青葉と言えば、ケヤキですが、こんなケヤキが目に入りました。(変なケヤキ) 他のケヤキは青々とした若葉が芽吹いているのに、この木は殆ど葉が見えない。枝の先っぽだけに、緑の塊がある。 ヤドリギかと思って注目したが・・。(同上) ちょっとそれらしくもない。(同上) ズームアップしてみたが、どうやらヤドリギではなさそうだ。 この部分だけ若葉が芽吹いているというのはどういうこと?(普通のケヤキ) どうやら、ケヤキの若葉の芽吹きは、何やら塊のように見えるものであるようだから、上の変なケヤキのそれも若葉が芽吹いているということのようです。まあ、他の枝に芽吹きの兆候が全く見られないというのは何故かという疑問は解けないままであるが。 次は、珈琲休憩に立ち寄った馴染みの喫茶店・ペリカンの家の店先で目にした、クンシランとオダマキの花。(クンシラン)(オダマキ) 店主のももの郎女さんの旦那さんがユーチューブをやって居られて、そのフォロワーである男性が訪ねて来られていて、お二人で何やら楽し気に語らって居られました。<参考>youtubeペリカンの家 チャンネル登録者が間もなく1000人に届くところまで来ているので、早く1000人になって欲しいとももの郎女さんが仰っていましたので、ご紹介して置きます。お気に召せばチャンネル登録をよろしくお願いします。 そして、これは名前不明の花。(名前不明の花) 次は、先日の京都銀輪散歩で見かけたもの。(シュンラン<春蘭>) これは、京都市左京区鹿ケ谷にある泉屋博古館の庭で見かけたもの。 ピントが甘く、写りがイマイチです。(キブシ<木五倍子>の雄花) これは、哲学の道の南端を少し西に下った処で見かけたもの。 近くに寄れない立地で接近しての撮影はできず。(ヤマモモ<山桃>)(同上)(同上) これは、鴨川べりで桜に負けじと咲いていたヤマモモの花。桜花に 負けじと咲けど 山桃の 花を見る人 まづ無かるべし (偐家持) ヤマモモはやはり実をつけてこそのもの。そう言えば、ビワもこれによく似た花であるが、実にならないと人は見向いてはくれない。 地味過ぎる花が続いたので、花らしい花を。 これは何処で撮ったものやら。(ミモザ)(同上)(同上)(同上)(同上) ミモザも今はもう季節遅れとなりました。(アニソドンテア・カペンシス<アオイ科>) この舌を噛むような名前は、ヤカモチが覚えていたものではなく、ネット検索でそれと知ったものにて、覚える気にもならない名前にて候。(同上) 舌を噛みそうな名前と言えば、これもそうです。(グラプトセダム・フランチェスコ・バルディ) カタカナ名でもワックスフラワー位なら舌を噛むこともない(笑)。(ワックスフラワー)(同上)(同上) 最近はこの花も比較的よく目にするようになった。通りすがりの民家の軒先などでも見かけることがある。 ヒイラギの花はかなり前の撮影。(ヒイラギ)(同上)(同上) 以下は、多分もっと以前の撮影のものです。(ミズハコベ)(同上)(同上)(ブタナ)(タンポポの絮)(同上)(風に光る葉) ともかくも、花、植物の在庫写真は、これで記事アップ完了です。 記事アップが完了すると、PCのピクチャ・ファイルからそれらの写真を削除するというのがヤカモチ方式。 これで整理がつくというもの。そんなものを見せられる訪問者はたまったものではない? まあ、そういうことになりますが、「たまったもの」を見せられるのに「たまったものではない」とはこれ如何に(笑)。 今回の記事が丁度3000件目の記事になります。 節目の記事のよしみにて、ヤカモチ方式の蔵ざらえ記事アップもご容赦願いたく。We stand with Ukrainians.(STOP PUTIN STOP WAR)

2022.04.16

コメント(6)

-

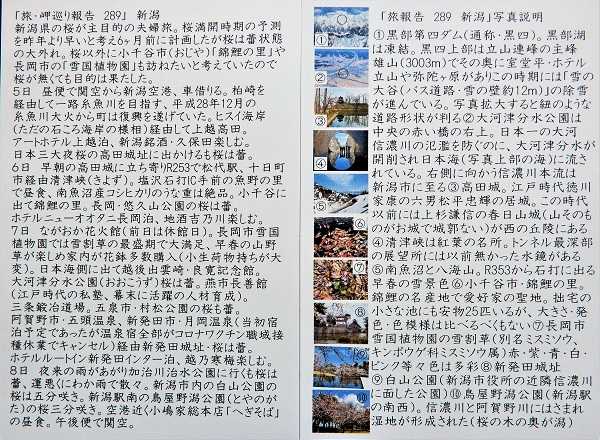

岬麻呂旅便り289・新潟

友人の岬麻呂氏より旅便りが届きました。 今回は、新潟県。北海道や沖縄方面の旅が多い岬麻呂氏であるが、新潟県は、昨年10月26~29日の南東北の旅で、新潟、新発田、胎内、村上などに立ち寄られて以来ということになる。<参考>岬麻呂旅便り280・南東北 2021.11.4. ご本人の言によると、「新潟県の桜が主目的の夫婦旅。桜満開時期の予測を昨年より早いと考え、6ヶ月前に計画したが桜は蕾状態の大外れ。桜以外に小千谷市『錦鯉の里』や長岡市の『雪国植物園』も訪ねたいと考えていたので、桜が無くても目的は果たした。」という、4月5日~8日、3泊4日の旅でありました。(旅・岬巡り報告289・新潟&同写真説明) 旅の次第は、上掲の報告289&同写真説明をお読みいただければ事足りるというものでありますが、メール送信いただいた写真などをご紹介申し上げつつ、ヤカモチもご一緒させていただいた気分で、適宜に勝手なコメントを加えつつ、例の如くの旅便り記事とさせていただきます。4月5日関西空港→新潟空港→柏崎経由→糸魚川・ヒスイ海岸→上越高田・アートホテル上越(泊) 先ずは、往路機中からの写真2枚です。(黒四ダムと立山)(大河津分水) 新潟空港からレンタカーで移動。 先ず、糸魚川まで南下し、そこから北上という戦略のようです。 途中、柏崎市内でマンホール写真を撮影すると共に、マンホールカードもゲット下さったよう。(糸魚川市街) ヤカモチは12年前、2010年11月に直江津から糸魚川まで、廃線跡を転用した久比岐自転車道を銀輪散歩したことがあり、糸魚川市内のホテルに到着したところで、自転車が壊れていることに気づき、その後の銀輪散歩は中止とし、ブラブラ徒歩で市内散策したことがあるので懐かしい。 相馬御風宅やその手前の公園と駅前通りにあった奴奈川姫像などは、例の大火の被災区域の外であったと記憶するので、今も変わらずにあるのだろうと思う。<参考>糸魚川散策ー相馬御風 2010.11.21. さて、今回はマンホールの写真28枚、マンホールカード20枚を送って下さいましたので、それらも旅程に合わせて順次ご紹介します。 先ずは、柏崎市のマンホールとマンホールカードです。 (柏崎市のマンホール) (柏崎市のマンホールカード) 次に、糸魚川市のマンホールとマンホールカードです。 (糸魚川市のマンホール)(糸魚川市のマンホールカード)4月6日高田城址→R253→松代駅、十日町経由→清津峡→塩沢石打IC手前「魚の里」(昼食)→長岡・悠久山公園→ホテルニューオータニ長岡(泊) この日は高田城址に立ち寄ってから出発。 桜は残念ながらまだ蕾。(高田城址) 花は盛りをのみ見るものかは、と言う兼好さんのような変人・へそ曲がりは別として、やはり満開の桜をこそ見たいのが我々凡人というもの。 松代、十日町経由で清津峡へ。(清津峡) 清津峡の写真、なかなか面白い。 そして、南魚沼を通り・・塩沢石打IC手前の「魚野の里」で昼食。ここでのエピソードを前ページの記事へのコメントで岬麻呂氏はご紹介下さっていますのでご参照下さい。 塩沢と言えば、ヤカモチは雲洞庵を昔に訪ねています。<参考>雲洞庵ー天地人・直江兼続 2009.1.21.(南魚沼と八海山) 小千谷に出て、錦鯉の里へ。(錦鯉の里・入り口)(同上・錦鯉) そして、長岡市の悠久山公園へ。 ここも、桜は蕾。残念。 悠久山公園はヤカモチも訪ねたことがあるが、ブログ開始前のことであったか、記事は見当たらない。 高校・大学と同じだった友人のF君が親会社からの出向だか移籍だかという形で、自動車部品などを製造する長岡の機械メーカーの会社社長をやっていた頃、彼を訪ねて遊んだことがある。社長退任後信濃大町に移住し、福祉関係のボランティア活動に専念することにしたという通知を受け取ったまでは覚えているが、その後音信が途絶えがちになり、最近は音信不通に近い形。元気にしているといいのだが。<参考>長岡 2008.5.20. この日のマンホールとマンホールカードは次の通りです。 十日町市のマンホールとマンホールカード。(旧松代町のマンホール) (十日町市のマンホール) (十日町市のマンホールカード) 小千谷市のマンホールとマンホールカード。 (小千谷市のマンホール) (小千谷市のマンホールカード) 長岡市のマンホールとマンホールカード。 (長岡市のマンホール) (長岡市のマンホールカード)4月7日ながおか花火館→長岡市雪国植物園→出雲崎・良寛記念館→大河津分水公園→燕市・長善館→三条鍛冶道場→五泉市・村松公園→阿賀野市・五頭温泉→新発田市・月岡温泉→新発田城址→ホテルルートイン新発田インター(泊) この日は、ながおか花火館、長岡市雪国植物園から始め、出雲崎の良寛記念館へ。(長岡雪国植物園)(同上・雪割草)(良寛記念館) 良寛記念館は一度行ってみたいと思っているが、ヤカモチはまだ果たせていません。良寛さんが若い頃に修行をしたという円通寺には行ったことがある。また、国上山の五合庵も、20年以上も昔のことになるが、訪ねたことがある。<参考>吉備路自転車散歩・円通寺へ 2013.10.30. 出雲崎から、大河津分水公園、燕市・長善館、三条鍛冶道場、五泉市(村松公園)経由、阿賀野市・五頭温泉、新発田市・月岡温泉を巡って、新発田城址へ。 この付近まで来ると、ヤカモチも馴染みの名前がチラホラ。訪ねた場所が色々と思い浮かぶ。 大河津分水を河口まで下り、越後七浦シーサイドラインを走ったり、加治川沿いの堤防道を海まで走ったり、新津川、能代川を遡り、村松公園まで走ったりしたのは、ブログを始める前のことであったようで、過去記事には存在しないが、懐かしく思い出しています。<参考>ヒメサユリの小径 2016.5.29. 赤谷線廃線跡自転車道銀輪散歩 2018.5.16. 新発田城址銀輪散歩 2018.5.17.(新発田城址) いずれの桜も蕾。桜旅としては数日ばかり早過ぎたようで、もう少し遅い日程だったら、ドンピシャの満開でしたが、事程左様に「桜旅」というものは難しいものにて候。 しかし、マンホールとマンホールカードは満開。今回はマンホール旅の様相を帯びて来たようであります(笑)。 ということで、出雲崎町のマンホールとマンホールカードであります。 (新潟県三島郡出雲崎町のマンホール)(新潟県三島郡出雲崎町のマンホールカード) 次は、燕市のマンホールとマンホールカード。 (燕市のマンホール) (燕市のマンホールカード) 次は三条市のマンホールとマンホールカードです。(三条市のマンホール)(三条市のマンホールカード) 次は、阿賀野市のマンホールとマンホールカードです。(阿賀野市のマンホール)(阿賀野市のマンホールカード) そして、新発田市のマンホールとマンホールカードです。 (新発田市のマンホール)(新発田市のマンホールカード)4月8日加治川治水公園→新潟市・白山公園→同・鳥屋野潟公園→新潟空港→関西空港 最終日は、加治川治水公園を経て、新潟市内へ。(白山公園の桜)<参考>竹内式部 2018.6.10.(鳥屋野潟公園の桜) 白山公園の桜は五分咲き、鳥屋野潟公園のそれは三分咲き。桜はとうとう最後まで満面の笑みを向けてはくれなかったようですが、最終日の新潟市では少し微笑んでくれたようで、よかったです。ご本人も、桜に関しては「空振り」と仰っていますが、これは半年も前に日程を決めてしまうという無理筋の企画が招いたものですから、仕方ありませんね。 まあ、こういう当たり外れも「旅の楽しさ」と心得るべし、でありましょうか(笑)。 最後は、新潟市のマンホールとマンホールカードです。 (新潟市のマンホール)(新潟市のマンホールカード)(新潟県流域下水道のマンホールカード) 桜のことはいざ知らず、岬麻呂氏的には、新潟の銘酒、久保田、吉乃川、越乃寒梅を楽しまれたようですから、よき旅を楽しまれたものと思います。<参考>過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。同上・岬麻呂マンホールカード写真集はコチラ。We stand with Ukrainians.(STOP PUTIN STOP WAR)

2022.04.14

コメント(10)

-

囲碁例会・ウクライナ色の朝から生駒の夕雲へ

今日は囲碁例会の日。 天気もよしで、愛車のCB(クロスバイク)で、梅田スカイビルまで銀輪散歩であります。中央大通り(国道308号)に並行した南側の裏道を走っている時に見かけたのがこの建物。(ウクライナ色の建物) 建物は、くすのき保育園のようです。 ウクライナではロシア軍の無差別攻撃で子どもたちも多く殺害されて、まことに酷いこと、悲しいことになっている。 そんなことも思いながら西へと走る。We stand with Ukrainians.(STOP PUTIN STOP WAR) 大阪城公園で、先週同様に野外でお弁当にしようかと噴水広場近くのコンビニに入ろうとして、駐輪すべくハンドルに取り付けていたワイヤーロックを外そうとキーを差し込むが、動かず外れない。故障のよう。 これでは、梅田スカイビルに着いて駐輪場に駐輪して長時間離れるのに自転車にロックが掛けられないことになる。 ロックを売っている店を探すのが先と野外でのランチを諦めて先へ進む。 国道1号線沿いの西天満交差点近くに自転車屋さんがあり、そこで新しいワイヤーロックを購入する。 ここまで来てしまったら、梅田スカイビルに着いてから昼食にしようと先へと進む。 いつものカフェ・レストランで昼食。 注文した料理が来るまでの間にとひろみの郎女さんに電話。 実は、友人の岬麻呂氏から新潟県方面のマンホールカードが20枚も送られて来たのである。これらは、彼女にお渡しするもので、ヤカモチ経由で岬麻呂氏は送って来られる。彼女とは或る用向きで17日に会うことになっているので、その時に渡すことでいいか、急ぐなら喫茶・ペリカンの家経由でもお渡しできるが、ということを確認するための電話でありました。カードは17日の受け渡しでOKというご返事。 この電話の途中で、料理が来たが注文の品とは異なるもの、別のテーブルの客の注文品であったよう。給仕係は当方の反応ですぐに間違いに気づき、それを引き下げ、正しいものをその後持って来てくれました。 ロックの故障といい、注文品の取り違えといい、手違いというものは往々にして重なるもののようですが、まあ、何れも問題なく解決でありました。 会場の部屋に上がると、既に村〇氏と青◎氏が対局して居られて、遅れて到着の平〇氏が観戦して居られました。 早速、平〇氏とお手合わせ。これは、ヤカモチがちょっと無理筋を打ち過ぎたようで、中盤から形勢が悪くなって完敗。 メンバーチェンジして、村〇氏と対局。これもヤカモチの勘違いがあって大石が頓死することとなり、早々と勝負あったで中押し負け。もう1局村〇氏と対戦し、今度は手堅く打って完勝。今日は1勝2敗でありました。 帰途、近くの大淀南公園のベンチで休憩して水分補給していると、沢山のチビッ子が保育士さんに引き連れられてやって来ました。カーゴに乗せられた赤帽の年少さんは囲いのある砂場へ。黄帽の年長さんは、駆けっこ遊び。(大淀南公園の子どもたち)(同上) 天満橋近くまで帰って来ると、今日から造幣局の「桜の通り抜け」が始まったようで、あちらこちらに誘導員が立って交通整理。 今回は、事前申し込みをして予約をした人だけが入場を許されるということで、人数もかなり制限されているのであろう、いつもなら大勢の人で自転車も通れないくらいになるのだが、今日はそんな感じでもない。 で、人道橋の川崎橋に回って、橋の上からその通り抜けの桜の一つを外側から撮ってみた。(造幣局の桜、川崎橋の上から) サトザクラなど八重桜を中心とする遅咲きの桜が植えられている「通り抜け」であるが、ヤカモチは大昔に一度だけ行ったのみで、一度でもう沢山という次第。 JR環状線・京橋駅の南側を抜けて、寝屋川を渡り、森ノ宮駅東側で中央大通りに出る。これを東へ。ということで、帰途は大阪城公園には立ち寄らずでありました。 中央大通りを横枕西交差点まで帰って来たところで赤信号。で、ここで南に道路を渡り、横枕春日神社裏の公園で休憩。 公園の一角に藤棚があるのだが、そろそろ花が咲いているのでは、と立ち寄った次第。(藤の花) もう、すっかり満開。藤棚の下のベンチには散った花が沢山こぼれ落ちていて、坐るにはこれを打ち払わなくてはならないほど。(同上) 一息いれて、出発。 この後は、中央大通りと別れて、ジグザグに東へ、南へ、東へと繰り返し、花園中央公園の北側へりを通って・・帰宅。 途中、東方向に走っている時には、正面に生駒山が見える。 その生駒の峰に雲がむくむくと立ち上がって、何やら夏を思わせる景色でありました。(生駒山の雲)春過ぎて 夏来たるらし 白たへに 雲立ち上がる 生駒高嶺に (偐家持)(本歌)春過ぎて 夏来たるらし 白たへの 衣干したり 天の香具山 (持統天皇 万葉集巻1-28) 今日は、夏かと思う気温にて、自転車で走っていると、汗、汗、汗でありました。

2022.04.13

コメント(5)

-

京都銀輪散歩(その4)

(承前) 前ページまでの銀輪散歩の前後で訪ねたその他の場所の写真もありますので、余録として、記事アップして置きます。 先ずは、哲学の道から熊野若王子神社、新島襄の墓です。 これらは、銀輪散歩ではなく、徒歩によるものです。 ヤカモチは足底筋膜炎で足の裏に痛みが生じているので、このところ長距離の歩行は困難になっているのですが、調子がよければ4~5キロ程度なら大丈夫であります。 銀輪ヤカモチ、歩きはダメなのに自転車だといくらペダルを漕いでも足裏が痛くなることはないのだから不思議です。 丸太町通りから白川通りを越えて白川を渡り、泉屋博古館の前で、鹿ケ谷通りを右に進み、最初の辻を左に入ると光雲寺という寺の門前に突き当たる。光雲寺の裏手から哲学の道に上がる。これを南へ。(琵琶湖疎水と哲学の道) 何処に行くというあてもないそぞろ歩き。桜並木が続く疎水沿いのこの道は、お花見を楽しむ歩行者でいっぱい。 南禅寺の方から流れて来る疎水分流に架かっている小さな橋の上で一人の男性が絵を描いて居られた。上の写真に写っている帽子の男性です。 絵は鉛筆によるスケッチ画であるが、桜の花盛りの景色など素敵な風景を精密な写生画に仕上げた作品が、傍らに展示されていて、販売価格が表示されているから、買い求める客にはその場で販売するということでもあるのだろう。お名前も表示されていたが、なんというお名前のお方であったかもう記憶していない。 哲学の道は、銀閣寺の方から疎水沿いに南へと下ってくる小径であるが、その南端の200m程を歩いたことになる。 哲学の道も何度か歩いているが、ブログ過去記事に哲学の道を取り上げたものは存在しないから、少なくともブログを始めた2007年4月以降、今日までここを歩いてはいないことになる。 で、別の記録を調べてみると、2006年8月27日の銀輪散歩で、銀閣寺に立ち寄った後、南禅寺まで、哲学の道を辿ったようである。 従って、15年半ぶりということになるか。 熊野若王子神社の標石が目に入ったので同神社に立ち寄る。(熊野若王子神社・標石)<参考>熊野若王子神社・Wikipedia 石標の隣の副碑には、「背後の若王子山頂には、同志社英学校(同志社大学の前身)の創立者である新島襄の墓がある。」と記されている。(同上・鳥居)(同上・拝殿)(同上・説明碑)(同上・境内の歌碑) 境内に苔むした歌碑があった。 背後の副碑の説明で、千種有功という人の歌だと知るが、勿論、存じ上げない人物である。名に高き 滝の白糸 さればこそ 花のにしきを おりいだしけれ (千種有功) 安政元年八月二十八日没とあるから、江戸時代末期の人である。 歌の意味はよくは分からないが、境内に「滝の白糸」と名付けられた桜の名木でもあったのだろうか。 第5句の「おりいだしけれ」は「織りい出しけれ」であろうか。 旧仮名表記なら「織り」も「折り」も「をり」であって、「おり」ではないと思うのだが・・まあ、副碑に記されたままに転記して置きました。 神社を出て、坂道を少し上ると、「新島襄墓登り口」という表示の立て札があった。 この2月にご逝去された元牧師の智麻呂氏は、同志社大学の神学部のご出身であり、そのご夫人である恒郎女さんも同志社、そしてわが銀輪の友である偐山頭火氏も同志社であるので、敬意を表して、新島襄の墓に参ってみるかと山道を登ってみた。(「新島先生墓此山上」の碑) すぐに、新島先生墓此山上と刻された石碑があり、同志社共葬墓地という立て札もある。 若い頃のヤカモチなら何ということもない山道、急坂道であるが、寄る年波、さすがに息が荒くなって、ハァーハァーいいながら上る。 やがて墓石の立ち並ぶ区域にさしかかるが、新島襄の墓はまだ上の方。(初代宣教師ウイリアムス監督追慕碑) 初代宣教師ウイリアムス監督追慕碑と刻まれた石碑が目にとまる。<参考>チャニング・ウイリアムズ・Wikipedia(同上) 追慕碑の全文を転記すると以下の通りである。IN LOVING MEMORY OF THE RIGHT REVEREND CHANNING MOORE WILLIAMS, D.D. WHO CONSECRATED HIS LIFE TO JAPANESE PEOPLE AS MISSIONARY AND BISHOP FROM JULY 1859 TO APRIL 1908. THIS TABLET IS ERECTED BY JAPANESE CHRISTIANS.創業ノ難ヲ排シ堅忍能ク日本聖公會ノ基ヲ奠ム 嗚呼我ガ老監督ウイリアムス美哉 日本在任五十年道ヲ傳ヘテ己ヲ傳ヘズ 一朝飄然トシテ去リ老骨ヲ故山ニ埋ム 温容彷髴追憶日ニ新ナルモノアリ 茲ニ碑ヲ建テ日夕愛慕ノ意ヲ表ス 昭和五年十一月一日 日本聖公會 有志者 更に少し上ると、ようやく新島襄の墓である。妻の新島八重の墓と並んでいる。(新島襄の墓<中央>と妻・八重の墓<左側>)(新島襄の墓)<参考>新島襄・Wikipedia 新島八重と言えば、何年か前の大河ドラマ「八重の桜」で、銃を手に会津で官軍と戦っていた姿が印象に残っているが、桜三昧京都銀輪散歩のついでに「八重の桜」にお参りというのも悪くはないかと思う。 もっとも、八重さんのお墓に桜は咲いておりませんでしたが。(新島八重の墓)<参考>新島八重・Wikipedia(新島襄の墓碑説明板) 次は、岡崎神社。 まあ、これは前を通り過ぎただけでありますが。(岡崎神社)<参考>岡崎神社・Wikipedia(同上・拝殿) この神社は平安遷都に際して都を鎮護するため平安京の四方に建てられた社の一つとされ、都の東にあることから東天王とも呼ばれたとのこと。 この付近の地名、東天王町はこの神社に由来するものである。(同上・由緒) そして、最後は、帰り掛けに立ち寄った東寺です。(東寺)<参考>東寺・Wikipedia(同上・手前が不二桜、奥が五重塔)(同上・金堂)(同上・本坊、右が大師堂)(同上・大日堂)(同上・大師堂<御影堂>)(同上・大師堂と桜)(司馬遼太郎の碑) 司馬遼太郎氏は、京の寺々を歩くには東寺の境内を出発点にするのがふさわしい、と言っておられますが、ヤカモチはその逆で、今回ゴールの寺に選んだことになる。これも亦ふさわしい・・のではないか(笑)。(同上・門前の言葉)珠を持てば善念を生じ、剣を把れば殺心の器 プーチンさんもよくよくこのことを考えて欲しい。(同上・講堂)(同上・講堂と五重塔)(同上・北門)(同上・五重塔) 東寺は、やはり五重塔ですね。(同上・五重塔と桜) 桜の頃はさらなり。花越しに見上ぐるはさらにも・・であります。<参考>東寺の桜は下記記事をご覧ください。 墓参・花散歩と桜三昧 2022.4.5.(同上・桜越しの五重塔) 境内の洛南会館の前庭に、会津八一の歌碑がありました。(会津八一歌碑)たちいれば くらきみだうに 軍荼利の しろききばより もののみえくる 歌碑の上と下に、さりげなく雀の遊ぶを見れば、ヤカモチは、たちいりて 八一の歌碑を 撮り見れば 上にも下にも 雀見えけるであります。(同上・歌碑裏面)(同上・九条大宮交差点と五重塔) 以上で京都銀輪散歩終了であります。(完)<参考>銀輪万葉・京都府・滋賀県篇の過去記事は下記参照。 京都府・滋賀県篇(その1) 京都府・滋賀県篇(その2)<参考>フォト蔵写真アルバム・2022.04.02.京都桜三昧銀輪散歩#UKRAINEWe stand with Ukrainians.(STOP PUTIN STOP WAR)

2022.04.11

コメント(4)

-

京都銀輪散歩(その3)

(承前) 京都銀輪散歩、今回は南禅寺に立ち寄った後、鴨川べりを上賀茂神社まで走ります。(南禅寺・三門)(同上・三門の説明碑)(同上・説明碑)(同上・法堂)※南禅寺・Wikipedia 南禅寺も、ちゃんと拝観したことはないようで、過去記事を調べてみても三門の写真が掲載されているだけ。何かのついでの立ち寄り・通り過ぎの繰り返しであったようです。今回も同様にて、三門と法堂の付近を歩いたのみで退出。西へと走り、鴨川を目指しました。<参考>京都から唐崎へ(2) 2011.9.11. 銀輪万葉・清閑寺から将軍塚へ 2016.4.18. 琵琶湖疎水に沿って走り、鴨川に出て、上流へ。 河合神社から糺の森を抜けて下鴨神社へ。<参考>賀茂御祖神社(通称・下鴨神社)・Wikipedia 河合神社や下鴨神社の写真は撮っていませんが、2020年2月16日のブログ記事(下掲)に掲載して居りますので、ご参照ください。但し、この記事に掲載している下鴨神社などの写真は2017年9月4日撮影のものですから、直近での訪問はこの日かもしれない。だとすると、4年半ぶりの久々の訪問ということになります。 鴨長明の方丈庵の写真は今回も撮影しましたが、これは4月3日の記事「京都桜三昧」に掲載してしまいましたので、ここでは省略です。<参考>方丈記 2020.2.16. 京都桜三昧 2022.4.3. もう一つ、こんな写真は撮っていたようです。(鴨長明歌碑) これは売店横の藤棚の前に立っていたもの。としどしの 春をかぞへて われもけふ ながめし花を ぬれつゝぞおる (鴨長明)(注)第5句の「ぬれつゝぞおる」は「ぬれつゝぞをる」だと思うが表示の通りとして置きました。 この日は雨が時々ポツリポツリとする、銀輪散歩にはいささか心配な空模様でもありましたので、ヤカモチはこうですかな。としどしの 春をかぞへど 銀輪の われは鴨川 ぬれつゝもゆく (偐家持) まあ、まだ濡れるほどの雨ではありませぬが・・。 下鴨神社を出て、再び鴨川の河川敷の道へ。(鴨川) 上賀茂神社へと向かう。 上賀茂神社も2017年9月4日以来の訪問だと思う。 何度か来ているが、どの橋で地上に上がればいいかがイマイチよく分かっていないヤカモチ。この辺りかと見当をつけて上がってみたら少し早すぎたよう。河原に戻るのも面倒なので、そのまま北上し、見覚えのある鳥居前に到着。 鳥居脇にトレンクルを駐輪して境内へ。 御所桜が満開でしたが、この写真は、上記<参考>の「京都桜三昧」の記事に掲載済みでありますが、省略ばかりでは愛想がないというもので、重複しますが、再掲載します。(上賀茂神社・御所桜<再掲載>)(上賀茂神社)<参考>賀茂別雷神社(通称・上賀茂神社)・Wikipedia(同上) 前回訪問の時は、社殿が改修工事中であったように記憶する。 今回は、工事仮囲いや工事足場、覆いのシートなど無粋なものは無くなっていました。(同上・拝殿) 参拝の人の列。参拝も時間がかかる。(同上・説明碑) 反り橋の前にあった苔むした岩。しめ縄の結界が張られているから、神聖な場所なのであろう。 若い男女二人が両の手のひらをかざして立ちながらく瞑目、動こうとしないので、こちらも長らく待って、彼らが満足して立ち去ってから撮影であります(笑)。(同上・岩上) 葵祭の際には、宮司がこの岩の上に蹲踞し、勅使と対面し、神のご意志を伝える「返祝詞」を申す神聖な場所であり、神と人との心の通路でもあり、「気」の集中する場所である、と説明されているから、先ほどの二人は、その気を感ずべく、手を岩にかざしていたということか。(同上・説明碑) 上賀茂神社と言えば、藤原家隆の歌であり、「ならの小川」である。(同上。ならの小川、上流側)(同上・ならの小川、下流側) 小倉百人一首でも有名なこの歌の歌碑は鳥居の右側、ならの小川の近くに建てられている。 前回訪問時の2017年9月4日にその歌碑を撮影し、同年9月23日の記事に、その写真を掲載しているので、ここでは省略します。<参考>風そよぐ谷町筋をわが行けば 2017.9.23. ならの小川の写真を撮って振り返ると栂の木と書かれた背の高い木。 写真で今見ると栂の木らしくもないので、ヤカモチの見間違いであったかもしれないのだが、栂の木なら万葉集でも「つがの木の いやつぎつぎに」という形で詠われる木である。 (栂の木) 中国には、世界の中心に巨大な樹木が立ち、太陽がその枝を伝って東から西へと渡って行ったという神話がある。こうした樹木は宇宙樹と呼ばれ世界の色んな民族に共通してある神話である。宇宙樹は万物の生命をつかさどる生命の木でもある。われわれが巨木に神聖なもの、霊力のようなものを感じる由縁である。万葉集ではツガは皇統をことほぐ木として詠われて居り、言わばその宇宙樹である。まあ、写真の木はそう言うには余りにも貧弱ではある(笑)。 鴨川の河川敷自転車道は、ブログを始める以前も含めて、これまで何度となく走っているが、それは上賀茂神社付近までで、これより上流は未だ走ったことがない。今回も同様でした。 下流は、京都駅から自宅まで銀輪で帰ったことやJR加茂駅から同京都駅まで木津川→桂川→鴨川と銀輪散歩したことがあるので、桂川と合流する地点までは走破済みであるから、次に走る場合は、もっと上流の未走破の方へ行ってみるか。 それはさて置き、桜の花の盛りの時期に鴨川を走ったのは今回が初めてかもしれない。<参考>加茂から京都まで 2009.10.17. 健人会2019・京都から自宅まで銀輪散歩 2019.7.24. 京都から唐崎へ(1) 2011.9.10. さて、上賀茂神社を出て、鴨川に戻ろうとするところにお好み焼き屋があった。もう正午を過ぎていたか。店内は一杯のようだがテイクアウトできるようなので、作っていただいて、鴨川べりの桜の木の下で食べるのがよかろうと、思いつく。 ということで、お好み焼きを食べた桜の木ではないが、似たようなものなので、鴨川の桜を再掲載して置きます。 こんな感じの場所でランチでした。(鴨川べりの桜<再掲載>) お好み焼きでランチを済ませて出発。下流に向かって走り出すが、雨がポツリ、ポツリからパラパラ程度にランクアップ。 少し、橋の下で雨宿り。するとアオサギが間近くにやって来て着地。ヤカモチや他の雨宿りの人を恐れる風もなく、近寄って来る。 ハトやスズメではないから、与える餌も持ち合わせない。何枚か写真に収めて、バイバイです。このアオサギ君は、追って「鳥」関係の記事でご紹介することとします。 雨が酷くなっても困るので、銀輪散歩は切り上げとし、ホテルに帰ることとしました。で、ホテルでアップした記事が、4月3日の「京都桜三昧」の記事であったというのが、種明かしであります。(つづく)#UKRAINEWe stand with Ukrainians.(STOP PUTIN STOP WAR)

2022.04.10

コメント(2)

-

京都銀輪散歩(その2)

(承前) 前ページの続きです。 金閣寺を出て龍安寺へ。 衣笠山を右に、立命館大学を左に見つつ、きぬかけの路の坂を上り切って、下りに入ったところで龍安寺である。 通り過ぎようかどうしようか迷ったが、立ち寄ることに。 石庭は随分の昔に見たきりで、ブログ未登場でもあるので、拝観してみることにする。(龍安寺・山門)※龍安寺・Wikipedia(同上・境内図)(同上・方丈、庫裡への石段)(同上・説明碑)(同上・石庭拝観入口<庫裡>)(同上・石庭1)(同上・石庭2<パノラマ撮影>) 石庭に面する方丈の縁側には見学者がびっしり。(同上・石庭3) 龍安寺を出ようとして時刻を見ると丁度昼時。境内の店で昼食とする。(金閣寺~龍安寺~仁和寺~妙心寺地図) 龍安寺は石庭を見学したのみで退出、仁和寺へと坂を下る。 仁和寺は、山門前を通り過ぎただけ。2016年1月には堂内も拝観しているようだが、記憶が曖昧である。<参考>フォト蔵アルバム・2016.01.20.京都銀輪散歩(仁和寺・山門)※仁和寺・Wikipedia 仁和寺山門前から南へと下る。 正面が京福電鉄の御室仁和寺駅である。(双ヶ岡と御室仁和寺駅) 御室駅から2007年3月に御室仁和寺駅と駅名が改称された後も、駅舎の正面の表示は「御室驛」のままになっている。 背後の丘は双ヶ岡。 駅の西側の踏切を渡り、その双ヶ岡の東裾に沿った道を行く。 双ヶ岡中学校の東側で道が左右に分岐。左の道を進むと、道はゆっくりと左にカーブして東向きの道となる。 程なく妙心寺南総門の前に出る。 2018年10月24日の記事を見ると、この門を通って境内の東林院へと行っているようだが、夜のこととて写真は撮らなかったよう。その記事では、2016年1月20日に撮影した北総門の写真を掲載しているが、南総門の写真はない。今回も撮影しなかったので、南総門とは呼吸が合わないようです(笑)。<参考>嵯峨野桂川銀輪散歩余録・妙心寺 2018.10.24. この妙心寺南総門の前を東西に通る道は妙心寺道というようで、南北に通る広い道路、西大路通りに出た交差点は、西大路妙心寺道交差点とある。 山城高校の南側、北野神社御旅所などを通過して、その交差点に出る。 ここで、何を勘違いしたか、右折して南に走るべきところ、左折して北に走ってしまった。次の大将軍交差点を過ぎた付近で、反対方向に走っていることに気づきUターン。(西大路妙心寺道交差点から西大路五条、堀川五条交差点へ) 西大路通り(国道181号)を西大路五条まで南下し、五条通り(国道9号)を東へ。 堀川五条で堀川通り(国道1号)を南へ。西本願寺前を通過し堀川七条で七条通りを東へ。(西本願寺~東本願寺~三十三間堂~東大路通り) 烏丸通りに出たところで、信号待ち。 で、これを少し北に上って、東本願寺の御影堂門を撮影して元に戻ると、丁度、信号は青。(東本願寺御影堂門)※東本願寺・Wikipedia(同上・説明碑) 七条大橋を渡る。 鴨川上流方向を見ると、桜と柳がいい感じに見えたので撮ってみたが、写真になってみると、それ程でもなかったか(笑)。(鴨川の桜と柳) 久しぶりに三十三間堂に立ち寄ってみる。 三十三間堂は何度も立ち寄っているかと思ったら、意外にも2010年9月29日の記事にいささかピンボケの写真が1枚掲載あるのみで、ブログには未登場と言っていい位の扱いになっていることに初めて気が付きました。<参考>京都から奥琵琶湖へ(1) 2010.9.29.(三十三間堂)※三十三間堂・Wikipedia(同上)(同上・西門)(同上・法然塔)※三十三間堂法然塔(同上・説明碑) この法然塔なども撮影した記憶があり、ブログに掲載しているものとばかり思っていましたが、過去記事を調べても見当たりません。 思い込みというものはかくにしあるか、であります。今回、二番煎じとなるが、撮って置くかと撮影したのが幸いでした。 東大路通りに出て、北へ。(三十三間堂~八坂神社~円山公園~知恩院~平安神宮) 八坂神社前から、円山公園を抜けて、知恩院前を通り、平安神宮へ。(八坂神社) 八坂神社、円山公園などは人でいっぱい。 車の通行量も多く、銀輪の走行も四苦八苦です。押して歩くしかないところも。(平安神宮・大鳥居) スタート地点近くに帰って来ました。 よさこいソーランのダンスか、何やら賑やかな声と音。 人垣越しに覗いてみた。(同上・応天門南側広場の踊り)(ロームシアター前でも)(同上) 以上、京都ぐるり一周銀輪散歩でありました。 下掲の「京都桜三昧」の記事とセットでご覧ください。(つづく)<参考>京都桜三昧 2022.4.3.<参考>銀輪万葉・京都府・滋賀県篇の過去記事は下記参照。 京都府・滋賀県篇(その1) 京都府・滋賀県篇(その2)#UKRAINEWe stand with Ukrainians.(STOP PUTIN STOP WAR)

2022.04.09

コメント(8)

-

京都銀輪散歩(その1)

京都を銀輪散歩して来ました。4月2日のことですから、少し遅れての記事掲載ということになります。 平安神宮にほど近いホテルに宿をとっての銀輪散歩。 ホテルにトレンクル(軽量折りたたみ自転車)を宅配便で事前に送って置き、ホテルでこれを受け取って出発という、いつものヤカモチ流銀輪散歩であります。(平安神宮・応天門) 平安神宮応天門の前を通り、疎水の桜並木に出て、丸太町通りに入り、これを西へ。(注)疎水の桜は下記参照。 京都桜三昧 2022.4.3. 京都御苑を通り抜け、蛤御門(正式名称が新在家御門だというのは今回知りました。)から烏丸通りに出て、北上。(蛤御門 逆光で写りがイマイチです。) ※蛤御門・Wikipedia ※京都御苑・Wikipedia 今出川通りに出たところ、烏丸今出川交差点で出会ったご婦人から、新町通りは何処かと尋ねられたが、よく分からず教えてあげることはできなかった。彼女は、烏丸通りを南へ下って行かれたが、今出川通りを西へと進んでしばらくして新町通りに出会ったので、彼女が方角違いに進んで行かれたことに気づき、気にかかったものの、引き返してもどんなご婦人であったかも記憶が曖昧なのだから無駄だろうと、そのまま西へ。(平安神宮~北野天満宮~平野神社~金閣寺の地図) 目指すは桜ということで、平野神社であったが、北野天満宮の前に出たので、立ち寄って行く。(北野天満宮・鳥居)※北野天満宮・Wikipedia 例により、この鳥居からは入らず、外周道路を奥に進み、楼門付近からの横入りであります。(同上・楼門)(同上・宝物殿、撫で牛と梅の木) 天満宮と言えば梅であるが、既に花の時季は過ぎていて、梅はご覧の通りです。(同上・本殿)(同上・本殿側面、東側から)(同上・渡辺綱寄進の石灯籠) 本殿前の庭に渡辺綱が寄進の石灯籠があり、目に止まったので撮影。(同上・説明板) 説明板の文字がかすれて読みづらくなっているので、ヤカモチが読みとれる範囲で下に転記して置きます。 重要美術品 渡邊綱の燈籠 渡邊綱は平安時代中期の武将源頼政の四天王の一人、大江山の酒呑童子退治、一条戻り橋での鬼との戦いはつとに有名。 本燈籠の由来はこの一条戻り橋の鬼退治の話に遡る。 「渡邊綱が所用で夜半一条戻り橋にさしかかると、若く美しい女性に深夜のこととて家までおくってほしいと頼まれる。しばらく行くと、その女性はおそろしい鬼の姿となり、綱を捕らえて舞い上がり、愛宕山へと戻ろうと北野天満宮上空にさしかかる。その時、綱は太刀を抜き放ち、綱を掴んでいた鬼の片腕を切り落とし難を逃れる。」 後日、綱はこれも天満宮の大神のおかげと神恩に感謝し、この石燈籠を寄進したという。 本殿前の庭から西に出ると、鴨川の洪水から京都市街を守るために秀吉が築いた土塁、「御土居」跡がありました。(同上・御土居の碑)(同上・御土居) 御土居跡をめぐる銀輪散歩も面白いかもしれない。(同上・御土居の説明碑) 御土居跡に通じる通路は柵で囲われ、扉も閉じられている。こちら側からは進入禁止のようなので、御土居に上がってみることはできない。まあ、今回は桜が目当ての銀輪散歩であるから、御土居はパスでもよい。裏手に回って、紙屋川の方から上がる道もあるようなので、そちらの方から上がってみるかとも考えたが、天満宮を出た頃にはそれも忘れていて、平野神社へと向かっているのでありました。(平野神社)※平野神社・Wikipedia 平野神社は、花見で人気らしいが、ヤカモチは訪ねたことがないので、立ち寄ってみようと思った次第。 人気の神社らしく人出も多い。神社の桜苑への入場は有料。 その桜の写真は4月3日の記事で紹介済みなので割愛です。<参考>京都桜三昧 2022.4.3.(同上・鳥居)(同上・社殿) 本殿は改修工事中のようで、工事仮囲いの前に、簡易作りの仮本殿が設置されていました。 平野神社の主祭神は今木皇大神。 この神様は、桓武天皇の生母である高野新笠の祖神として平城京の田村後宮で祀られていたものが、遷都に伴い、こちらに移って来たものだとか。(同上) 平野神社から西大路通りに出て、これを北上。 金閣寺へと向かう。(金閣寺・総門)※鹿苑寺・Wikipedia(同上) 金閣寺を訪ねるのは、2016年1月20日以来だから6年余ぶりということになる。この折の写真は、下掲<参考>のフォト蔵アルバムに収録されているが、何故かブログ記事にはしなかったようです。<参考>フォト蔵アルバム・2016.01.20.京都銀輪散歩(同上・舎利殿金閣)(同上)(同上・不動堂)(同上・境内図 <拝観パンフレットより転載>) 金閣寺を出て、龍安寺へと向かいますが、今日はここまでとします。 (つづく)#UKRAINE We stand with Ukrainians.(STOP PUTIN STOP WAR)

2022.04.08

コメント(6)

-

囲碁例会・桜と桃

1月12日に開催して以来、コロナで休会となっていた囲碁例会が3か月ぶりに再開されることとなった。 自宅をCB(クロスバイク)で出発。気温は4月下旬から5月中旬並みということで、走っているうちに暑くなり、途中から上衣を脱いで腰に巻き、シャツを腕まくりして走る。大阪城公園に着いたのが11時42分。昼食をどうするか迷ったが、コンビニでサンドイッチと飲み物を買って、木陰で桜を眺めながらの、野外での昼食とすることにしました。(大阪城公園・森ノ宮入口) ヤカモチお気に入りの撮影スポットで、撮影してから食事としました。(大阪城公園の桜1) 食事を済ませてから、もう1枚撮影。(同上2) 上の1と2の写真の撮影時刻の差は19分。 食事時間は、多分10分程度か(笑)。 この堀の外周を奥へと回って行くと「桃園」がある。 桃の花も満開。少しばかり桃の花を楽しんで行く。(大阪城の桃園1)(同上2)(同上3)(同上4)(同上5) そして、堀と石垣を背景に桜の写真をもう1枚撮影して、大阪城公園を出ました。(大阪城公園の桜3) 天満橋で大川を渡る。 大川べりも桜、桜、桜である。(大川の桜・天満橋の上から) 梅田スカイビル到着は12時51分。 喫煙コーナーでタバコを一服し、友人に電話をし、会場へ。 会場の5階の部屋に行くとヤカモチが一番乗り。 入室名簿に名前を記入していると、福麻呂氏が来られた。 早速に同氏と1局。ヤカモチの中押し勝ち。 村〇氏、平〇氏が来られ、ヤカモチの第2局は村〇氏と。 これは、数目の差でヤカモチの負け。 3局目は平〇氏と。ヤカモチの中押し勝ち。平〇氏とはもう1局打って、今度は、ヤカモチの中押し負け。 よって、今日の成績は2勝2敗。 前回の1月12日も2勝2敗であったから、今年の成績は4勝4敗。 可も無し不可も無し、であります。 今日は、囲碁と銀輪と桜と桃でありました。<参考>囲碁関連の過去記事は下記参照。 囲碁関係(その1) 2008年~2019年6月 囲碁関係(その2) 2019年7月~

2022.04.06

コメント(2)

-

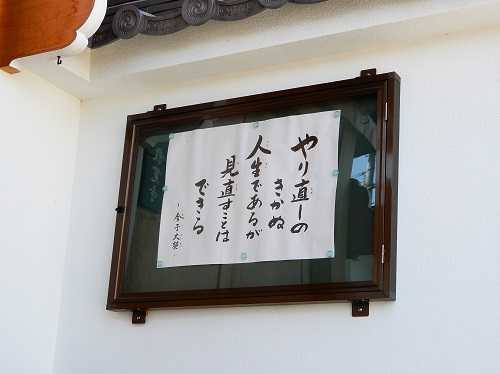

墓参・花散歩と桜三昧

今日は、朝のうちに月例の墓参。 途中のお寺の門前の言葉が復活していました。(門前の言葉) やり直しのきかぬ人生であるが 見直すことはできる ー金子大榮ー まあ、ヤカモチくらいの年齢になると、見直したところでどうなるものでもないので、雲の行くまま、水の流れるままに、無欲に無心に流されて行こうかと(笑)。 毎度の墓地からの眺めです。(今日の墓地からの眺め) 恩智川べりのセイヨウカラシナの黄色い帯が墓地からもよく見えましたので、ズームで撮影してみました。(恩智川のセイヨウカラシナ遠望) もう少しズームアップ。(同上) 花カテゴリの記事なので、墓参の道中で見かけた花などを掲載します。 スズメノテッポウが田圃に群れ咲いていました。(スズメノテッポウ) もっとも、セトガヤというよく似た草もあるので、それかも知れない。 スズメノテッポウとセトガヤの見分け方は過去に調べて記事にしているかと思うが、今はそれがどうであったかを思い出せないので、一応スズメノテッポウということにしています。(同上) 禾の有る無しで区別するということではなかったかというぼんやりした記憶が今思い出されましたが、これも正しい記憶かどうかは不明。 上掲の拡大して撮った写真でもノギがあるのかないのかまではよくわからないから、何ともはや、であります。 次は、クサイチゴの花。(クサイチゴ) これは、墓参の道の途中の或るお宅のお庭であるが、クサイチゴの花が一面に群れ咲いていました。こういうお庭も珍しいが、なかなかいい感じでありました。 そして、ノゲシ。 我が家の墓の近くに咲いていました。(ノゲシ)(同上・角度を変えて撮ってみました。) こちらは、自宅の前の道路向かいに咲いていたノゲシ。(同上) ツタバウンランも咲いていました。(ツタバウンラン) 花ではないが、テイカカズラの葉で赤く色づいたのがあって、ちょっと目を引いたので撮ってみたのが次の写真。(テイカカズラの赤い葉)(同上) 午後からは整体。 少し早めに出て、墓地から眺めた恩智川のセイヨウカラシナの黄色の帯に誘われて、恩智川畔の桜とセイヨウカラシナの競演を撮りに花園中央公園に向かう。(恩智川の桜とセイヨウカラシナの競演)(同上)(同上)(同上)(恩智川のセイヨウカラシナ) このように菜の花を眺めていると、毎度のことながら、まるでモンシロチョウにでもなった気分です(笑)。 前ページは京都桜三昧でありましたので、今日は、負けじと地元の桜三昧であります。 花園中央公園の桜広場です。(花園中央公園の桜) 今年も中止としましたが、コロナ前は毎年、ここで若草読書会のお花見をしていました。その中心に居られた智麻呂氏はこの2月にご逝去。 もうこの桜花を智麻呂氏がご覧になることはないのだと思うと、何とも寂しく、また悲しみがあらたになる。(同上)(同上) 以上、花園中央公園を出て、馴染みの喫茶店・ペリカンの家でアイスコーヒー休憩してから、整体へと向かいました。 こちらは、ヤカモチ宅の近所の桜です。(五条老人センターの桜) さて、桜三昧ついでに、前ページ記事に掲載できなかった、京都は東寺の桜をご紹介して置きます。(東寺・不二桜)(同上・説明板)(東寺の桜1)(同上2)(同上3・背後は大日堂)(同上4・背後は国宝・大師堂) 以上、墓参と花散歩そして(続)京都桜三昧でありました。#Ukraine #ウクライナ

2022.04.05

コメント(4)

-

京都桜三昧

今日は、京都の桜です。題して「京都桜三昧」。 順不同にアップします。 先ずは、疎水の桜。 琵琶湖疎水が鴨川に注ぐまでの間に美しい桜並木があります。(疎水の桜1)(同上2) 桜花 水面に映す 影きよみ・・であります。(同上3)(同上4)(同上5)(同上6) 目も桜色に染まるか・・。(同上7)(同上8)(同上9) 見上げても良し桜花。(泉屋博古館の庭の桜) 光雲寺の桜。(光雲寺の桜1)(同上2) 哲学の道の桜。 色々ともの思わせる桜花であります。(哲学の道の桜) 飛行機雲と桜です。 この写真は、フォト蔵に登録した筈が行方不明。従って大きいサイズの写真とのリンクが貼れません。(熊野若王子神社・飛行機雲と桜)(京都市美術館別館駐輪場の桜) 南禅寺の桜。(南禅寺の桜)(南禅寺近くの枝垂れ桜) そして、知恩院の桜です。(知恩院の桜1)(同上2) まあ、円山公園の桜も外せませんかな。 しかし、此処は人が多すぎて・・。(円山公園の桜)(同上2) 北野天満宮は梅ですが、桜も遠慮がちに咲いています。(北野天満宮の桜) 京都の桜と言えば、平野神社でしょうか。(平野神社の桜1)(同上2)(同上3)(同上4)(同上5)(同上6)(同上7)(同上8) 龍安寺の桜もいいです。(龍安寺の桜1)(同上2) そして、銀輪家持には、やはり鴨川沿いの桜が一番です。(鴨川の桜1)(同上2)(同上3) 方丈記の庵と桜。(河合神社・方丈庵と桜) 上賀茂神社の御所桜も満開。(上賀茂神社・御所桜) 桜は桜をして語らしめよ、とてヤカモチは完全手抜き。 文章の少ないのが何と言ってもよろしい。 はい、ヤカモチ風京都桜三昧でありました。

2022.04.03

コメント(12)

全16件 (16件中 1-16件目)

1