2022年10月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

祝300回達成/岬麻呂旅便り300・南東北紅葉巡り

友人・岬麻呂氏からの旅便りです。 岬麻呂氏の旅便りも今回で300回目。 同氏の旅報告は、ハガキに印刷してヤカモチも含む友人諸氏に郵送という形でなされて参りました。当初は写真と文章が1枚のハガキに記載されていましたが、写真が多くなり、記載すべき文章も長くなった関係で、報告文記載のハガキと写真及びその説明記載のハガキとの2枚構成となり、この2枚を封筒に入れての封書で郵送というスタイルに変化し、今日に至っています。 300回の節目を迎えたことで、このスタイルの旅報告はひとまず「打ち止め」にされるようであります。 旅そのものは今後もお続けになるようであり、これまでとは違ったやり方での旅報告をご検討のようでもありますので、当ブログでの「岬麻呂旅便り」記事がこれで最後になるということではないと思いますが、岬麻呂氏からの新しい旅報告のスタイルに合わせて、当ブログの記事スタイルも変更せざるを得ないかと思いますので、当ブログに於けるこれまでのスタイルの「岬麻呂旅便り」記事はこれが最後ということになるのは間違いなさそうです。 もし、同氏がブログやその他のSNSでご自身が旅報告を直接ご発信されるというようなことであれば、当ブログでの発信は必要もないこととなりますので、直ちに中止といたします。この場合には当記事が最後の「岬麻呂旅便り」記事となります。 まあ、いずれであれ、300回の旅を達成された岬麻呂氏には「おめでとうございます。」の祝意を表しますと共に、当ブログの「岬麻呂旅便り」記事をご愛読いただいた皆さまに心からお礼申し上げます。 さて、前置きが長くなりましたが、本論に入ります。 今回の旅は、前回に続く「紅葉巡りの旅」にて、10月17日~20日の3泊4日「南東北の紅葉を巡る」ご夫婦旅でありました。(旅・岬巡り報告300 南東北紅葉巡り)(同上・写真説明) では、旅程に従い、別途メールで送信いただきました写真をご紹介申し上げつつ、旅のご様子をお伝えすることとします。10月17日関西空港→仙台空港→鳴子峡→(R47・酒田経由)→鳥海ブルーライン・鳥海山・大平山荘展望台・鉾立展望台→ホテルリッチ&ガーデン酒田(泊) 仙台空港でレンタカーを借りて、先ず向かわれたのは鳴子峡。(鳴子峡) 鳴子峡は紅葉最盛期直前。 上の写真は、国道47号に架かる大深沢橋の上から撮影されたもの。 写真右上部に写っている建物は鳴子峡レストハウス。 鳴子峡は「鳴子温泉の大谷川上流にあり、深さ約100mのV字型渓谷で有名な紅葉の名所」とのことですが、紅葉真っ盛りには少し早過ぎたようです。(同上) 鳴子峡から酒田市経由で鳥海山へ。 途中の庄内平野では、白鳥の群れ7羽の飛翔を目撃されたとのこと。(鳥海山・鉾立展望台付近) 鳥海山の鉾立展望台付近はご覧のように濃霧。 四合目以上は濃霧で視界悪しであったようですが、二合目付近まで下ると霧も無くて視界は良好に。(鳥海山・二合目付近) 宿泊ホテルで紹介された、酒田市役所西側の魚屋さん経営の「重富」でご夕食。「料理が最高に美味。経営者ご夫妻と従業員さんも親切で大満足」であったとのこと。(富重・酒田市の魚料理専門店) 酒田は、芭蕉の「おくのほそ道」にも登場する土地。 元禄2年(1689年)6月13日~15日(※往路)と6月18日~25日(※復路)の二度、象潟への往復の折に滞在している。 ※陽暦では7月29日~31日、8月3日~10日である。 往路の折の寺島彦助(俳号・詮堂)亭に招かれての句会での吟が、「涼しさや(或いは、涼しさを)海に入たる最上川」という発句であったよう。 「涼しさや(を)」では、「挨拶の吟には快からず。故に推敲の後、暑き日を、とあらため申されたる成べし。」(「菅菰抄」)ということで、「おくのほそ道」では、暑き日を海にいれたり最上川、となっている。 復路の折の酒田の富豪・近江屋三郎兵衛(俳号・玉水)亭での句会での吟は「初真桑(はつまくは)四(よつ)にや断(たた)ン輪(わ)に切(きら)ン」である。 岬麻呂氏の「おくのもみち道」では句会はなかったようでありますが、美味しい酒と料理に大満足。旅の初日の秋の夜はおだやかに更けてゆくのでありました(笑)。10月18日鳥海ブルーライン再挑戦→湯殿山本宮→山形蔵王中央ロープウェー→宮城蔵王・御釜→上山温泉・仙渓園月岡ホテル(泊) 二日目はお天気も回復し、鳥海ブルーラインに再挑戦であります。(山居倉庫)<参考>山居倉庫・Wikipedia その前に、山居倉庫を見て行きます。 山居倉庫は、「庄内藩酒井家が米の低温管理倉庫として建てたのが始まり」だそうですが、12棟が現存し、国の史跡に指定されている。 9棟が現役の米蔵として使用されていて、残りの3棟は、1棟が庄内歴史資料館に、2棟が酒田市観光物産館に改装されて、一般公開されている。(鳥海山) はい、鳥海山の美しい紅葉です。 こういう景色を見ると、額田王ならずとも「秋山われは」と言いたくなりますね。(鉾立展望台から象潟を望む) 鳥海山からの象潟の眺めです。 先述の「おくのほそ道」では、芭蕉は、象潟の蚶満寺の方丈から簾を巻き上げて眺め、「風景一眼の中に尽て、南に鳥海、天をさゝえ、其陰うつりて江にあり。」と述べているから、岬麻呂氏と芭蕉さんは333年という大きな時差はありつつも、お互いがお互いを眺め合うという正対の位置取りをされたことになる(笑)。 鳥海の鉾立にありて、立ち眺むれば、 風景一眼のうちに尽きて、眼下に象潟、 うらむが如く、島山のあり。というようなことでしょうか。(鳥海山・鉾立の紅葉) おお、見事な紅葉です。 鳥海山はヤカモチは未踏でありますが、このような風景を見ると秋吉台をサイクリングした時の風景を思い出したりもします。(大平山荘展望台から庄内平野を望む) 大平山荘展望台からは庄内平野が一望であります。 高速道路で湯殿山本宮へ。(湯殿山本宮) 湯殿山本宮も紅葉最盛期でありましたが、小雨と霧であったとのこと。 蔵王へ。 蔵王も「秋の葉の匂へる盛り」でありました。(蔵王) 実に見事です。(蔵王2 中央ロープウェー) 火口湖の御釜は、高速料金所の人の話だと「濃霧で御釜は見えない」とのことであったが、待てば海路ならぬ御釜も日和あり、で一瞬を見逃さず、撮影に成功でありました。(蔵王3・御釜)10月19日米沢・上杉神社→天元台→白布峠→裏磐梯・五色沼→土津神社→R115・磐梯吾妻レイクライン→中津川渓谷(通行止め)→裏磐梯レイクリゾート(泊) 旅の三日目は、先ず上杉神社へ。(上杉神社) 紅葉はまだ先のようです。(天元台・ロープウェー山頂駅から) 天元台の紅葉は丁度見頃です。(天元台・スキーゲレンデの紅葉) 双瀑展望台から眺める、赤滝・黒滝の紅葉のパッチワークもまことに見事で、見惚れてしまいます。(赤滝・黒滝 双瀑展望台から) そして、裏磐梯の五色沼です。(毘沙門沼) 五色沼も見事な紅葉です。 ヤカモチも以前銀輪散歩で五色沼を訪ねたことがあります(五色沼遊歩道は自転車乗り入れ禁止ですから、入り口前の駐輪場にとめてのウオークでした)が、また、訪ねたくなりました。(毘沙門沼2)(土津<はにつ>神社) 土津神社は、会津藩初代藩主・保科正之公がご祭神の神社で、紅葉の名所だそうですが、紅葉の盛りはこれからのようです。(柳沼)10月20日R115→あだたら山ロープウェー山麓駅→(磐梯吾妻スカイライン)→浄土平→つばくろ谷→仙台空港→関西空港 最終日は、朝の毘沙門沼にご挨拶して・・。(毘沙門沼3・朝の景色) 北塩原村のマンホールの写真を撮って・・。(北塩原村のマンホール) あだたら山ロープウェーを目指しますが、山麓駅からの乗車が90分待ちということで諦め、磐梯吾妻スカイラインで、浄土平からつばくろ谷を目指すことに。(国見展望台から) 国見展望台は、磐梯吾妻スカイラインの入り口付近にある。 中央の山は高森山。右奥の山頂部が雲に隠れている山が磐梯山。(磐梯吾妻スカイライン) 磐梯吾妻スカイラインは、つばくろ谷付近から車の大渋滞であったそうで、駐車場も満車。路肩にも駐車できずで、上の写真は渋滞中の車内から撮影されたものだそうです。 まあ、こんなことで、300回目の旅を終えられたという次第。 全走行距離935km。見事な紅葉にもめぐり逢い、車の渋滞などはさて置き、まずは上首尾の旅であったかと思います。 なお、当ブログでは、掲載写真については、フォト蔵に登録した大きいサイズの写真とリンクを貼り、クリックすることで大きいサイズでもご覧いただけるようにしていますが、そのフォト蔵が今月21日から何らかのシステム上の不具合を修正するため緊急メンテナンスに入って居り、その作業が本日(27日)に至るも完了せず、同サイトに接続できない状況が続いています。従って、上記掲載写真のフォト蔵へのリンクはできていません。 いつ可能になるかも見通せません。よって、リンクなしで、記事アップします。追って、フォト蔵が正常に復しましたら、リンクを貼ることとします。そんなことで、岬麻呂氏の「旅・岬巡り報告」や「同写真説明」などの文章の文字が小さく読みづらいという面があるかと思いますが、しばらくの間、ご辛抱願います。<2022年10月29日追記> 21日からアクセス不能になっていたフォト蔵がようやく正常に復しましたので、大きいサイズの写真とのリンク貼りをすることができました。 併せ下記の通り、過去の岬麻呂旅便り記事などの参照のためのリンクも貼って置きます。(19時55分)<参考>過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。

2022.10.27

コメント(12)

-

空中庭園

(承前) 前ページの続編です。 昨日(19日)の積美展への銀輪散歩の記事の続きです。 積美展を楽しんだ後、階段(エレベーターでも上れる)を使って屋上のスカイウオークへ。(空中庭園・スカイウオーク) 上は、空中庭園展望台39階から屋上のスカイウオークを撮影したもの。 空の部分に、展望台のガラス窓に映った展望台室内側の様子が写ってしまっています。 下は、スカイウオークに上がって、北側に立って、西方向から東方向にパノラマ撮影したもの。(同上) 次は、スカイウオークに上がる前、展望台の窓越しに眺めた北側の眺めであります。(空中庭園からの眺め・北側) 川は淀川。この河川敷の道は、もう何度となく銀輪で走っている。 上の写真の右手、川の中に船のようなものが写っているが、何かとズームアップして撮影してみると、川の浚渫をしているもののようです。(同上・淀川)(同上・阪急電鉄の線路と十三大橋<R176>) スカイウオークに上がって、東方向を見ると、生駒山がビルの間に。 ズームアップしてみた。(同上・生駒山) 「神さぶる」生駒高嶺に立ち並ぶのはテレビ塔でありました。スカイビル のぼりて見れば 神さぶる 生駒高嶺に テレビ塔見ゆ(本歌)難波津なにはとを 漕ぎ出て見れば 神かみさぶる 生駒高嶺(いこまたかね)に 雲そたなびく (大田部三成(おほたべのみなり) 万葉集巻20-4380) テレビ塔が林立する現在の生駒山は「神さぶる」という雰囲気にはほど遠いが、大田部三成には生駒山は神々しい山と見えたのであろう。 彼は、万葉集の左註には「簗田郡の上丁」とあるから、現在で言うと栃木県足利市西部と群馬県桐生市の一部に該当する地域から召集された防人である。上丁というのは、特別の役職のない防人。東国の故郷から遠く離れた難波津で、更にも遠い筑紫へと出航して行くに当たって、東方に見える生駒山に、そのはるか彼方の故郷の山々を重ね見ていたのであろう。(同上・北東方向) 西方向に目を転じると、淀川河口、その先に淡路島が見える。(同上・西方向、淀川河口) 淀川河口の先に明石海峡大橋が見える筈と、ズームアップすると。 はい、ちゃんと写りました。(同上・明石海峡大橋) 南方向は大阪市街のビル群。(同上・南側)(同上・南側ズームアップ) 阪神高速道の梅田出入口スロープの左側の濃い茶色のビルが毎日新聞社ビル。ヤカモチはその右側(西側)の道を、奥の方からやって来て、JR貨物線の踏切を渡り、こちらに向かっている道路を走り、このスカイビルへと走って来るというのが、通常の走行ルートである。今回もこの道を走って来たのでありました。 スカイウオークから39階に戻り、38階から下りエスカレーターで35階のエレベーター乗り場へ。 このエレベーターは上り専用と下り専用の2本があり、下から空中庭園展望台を見上げると独特の景観を醸している。ガラス張りなので眼下の景色がよく見えて気分がいいのであるが、高所恐怖症の人はノーサンキューかもしれない。(空中庭園・下り専用エスカレーター) 上り専用エスカレーターの写真が無いのは、上りの時は前列に外国人夫妻の二人組。その後ろにヤカモチ。ヤカモチのすぐ後ろには別の客の列が続くという形で混み合っていて、このようなアングルでの撮影ができなかったためであります。(同上) どんどん下って行きます。 うしろ向きになって撮影しているので、到着階に達する前に反転して正常な向きに戻らないと転倒する恐れがあります。 はい、前向きに戻りました。 35階に着いたところで、撮影したら、後続の人の姿が入ってしまいました。狙いとしては、上のような状態で35階側から撮影したかったのですが、是非に及ばず、であります。(同上・到着階の35階から撮影) 35階からはエレベーターで3階まで一気に下ります。 エレベーターは混んでいて撮影できず。 3階からは回廊を通って、タワーウェスト側からタワーイースト側に移動し、そこのエスカレーターで1階まで下ります。 その回廊の窓越しに梅田の里山を撮ったのが下の写真。但し、撮影は帰途のものではなく、空中庭園展望台へと上がる前のもの。(梅田の里山・3階回廊から) ガラス窓越しなので、余り鮮明な写真になりませんでした。 左隅に写っている木はシナノキ。かなり黄葉が進んでいましたが、ガラス窓の反射が作用して、イマイチです。(帰途の大阪城公園) 往路と逆方向からの銀杏並木の撮影です。 帰りも来たコースを忠実に辿って、喫茶・ペリカンの家到着が午後1時10分。此処で、「また、来たよ」と少し遅いランチ&珈琲。 以上、積美展&空中庭園+銀輪散歩の記事でありました。<参考>過去の空中庭園関係記事 〇空中庭園 2015.6.10. 梅田スカイビル・空中庭園の公式サイトはコチラ。

2022.10.20

コメント(6)

-

積美展

今日は、梅田スカイビルの空中庭園で開催されている積美展を見るため、愛車MTB(マウンテンバイク)で銀輪散歩でありました。 先ず、喫茶・ペリカンの家で朝食を済ませ(朝食は何処かで食べると朝食をとらずに家を出たので)、中央大通り(R308)を西へ。大阪城公園経由して梅田スカイビルへ。まあ、毎月の囲碁例会の場合と同じコース取りであります。(大阪城公園) 銀杏も少し黄葉し始めています。(同上・銀杏並木)(梅田スカイビル位置図) 毎月の囲碁例会は、梅田スカイビルの付属棟の一つ、ガーデンファイブ棟の5階にある部屋で行っているので、同じコース取りになるのは当たり前のことです。(梅田スカイビル) 梅田スカイビルの空中庭園へは、タワーイースト(上掲写真右側)の3階から回廊を通って、タワーウェスト(同左側)の3階に移り、シースルーエレベーターで35階まで上がり、そこからエスカレーターで39階まで上ることになる。 積美展は39階で行われている。(積美展案内ハガキ) このハガキを持参して、チケットカウンターに提示すると、空中庭園展望台へ無料で入場できる。 積美展というのは、積水グループ4社のOB会有志によって構成される積美会が主催する、絵画、書、写真の展覧会である。 ヤカモチは、積美展は何年かぶり、久々の見学である。 今回は、囲碁例会の仲間である福麻呂氏から案内ハガキを頂戴したので、銀輪散歩を兼ねて出掛けることにしたもの。 同氏が出展されている絵はこれ。(「ナニコレ?」) この絵は、以前に拝見している。 昨年7月の二元展で拝見した作品である。<参考>二年ぶりのゴリラです。 2021.7.6.(積美展風景) 皆さんの力作です。(同上)(同上) こちらは、書。(同上) 一通り見てから、ラウンジでアイスコーヒー。 この後、空中庭園・スカイウオークをぐるり廻って、その眺めを楽しみましたが、それは明日の記事とします。

2022.10.19

コメント(4)

-

太鼓台

一昨日、昨日(14日、15日)と枚岡神社の秋郷祭でした。 コロナの所為で2020年、2021年と太鼓台も出ず、露店も出ないという状況が続いていたので、通常の状態で開催されるのは3年ぶりということになり、賑やかな祭が復活したという次第。 尤も、この頃のヤカモチは、祭りの人混みに出かけることもしなくなったので、祭だからどうということもないのですが、今年は、太鼓台が神社に集合するということで、久々に盛り上がったことでしょう。 ヤカモチの自宅に近い場所に、わが地区の太鼓台の格納庫建物があるので、祭の1ヶ月前頃から、太鼓を打つ練習の音が毎日喧しいことでした。 今年も、結局、神社には出かけなかったのですが、昨日午後からの銀輪散歩で出かけた際に、神社へと向かう太鼓台の列に遭遇して、少しばかり「お祭り気分」を味わいました。 (太鼓台) 太鼓台のルートは交通規制されていて、車両は通行止め。 見物人が群れているので、自転車も降りて、手押しで通るしかない。(同上) これは、出雲井地区の太鼓台。(同上)(同上・小太鼓) こちらは、小型の太鼓台。同じく出雲井地区の太鼓台であるが、ひと回り小さいタイプの太鼓台である。地区によっては、小太鼓の太鼓台も宮入りをする。 神社参道脇の太鼓台置き場スペースに限りがあるので、小太鼓を出すかどうかなどは、長年の習わしで、ルール化されて、これを出す地区と出さない地区が取り決められているのであろう。(同上・大太鼓<奥>と小太鼓<手前>) このような人混みは、手押しであっても自転車で通り抜けるのは無理、早々に脇道に入って人混みを回避でありました。 さて、ヤカモチの地区にも大太鼓と小太鼓の太鼓台があるが、小太鼓の宮入りはしない地区になっている。最近のことは知らないが昔のままであるなら、その通りで変わっていないだろう。 今日(16日)、祭の翌日には、祝儀へのお礼(花山御礼)の意味で、地区内ほかを太鼓台が巡行するのがならいになっている。その太鼓台、大小2台が自宅の前を通りましたので、書斎の窓から撮影。(同上・ヤカモチの地区の大太鼓と小太鼓の太鼓台)(同上) 一昨日、昨日の銀輪散歩は、MTB(マウンテンバイク)を相棒に起用としました。最近はCB(クロスバイク)で出かけることが多いので、MTBは久々の出番。 一昨日の銀輪散歩の途中では喫茶・ペリカンの家に立ち寄り休憩しましたが、その折に撮ったのが下の写真。(愛車・マイMTB) 何処に行くという目的もない銀輪散歩にて、写真は、太鼓台の他には、加納緑地での写真が1枚あるっきり。(加納緑地公園) 近隣の公園をぐるり廻っただけで、5時頃の帰宅でありました。<参考>過去の関連記事〇太鼓の出ない秋郷祭 2020.10.15.〇枚岡神社秋郷祭2019 2019.10.15.〇秋の祭 2014.10.14.〇枚岡神社秋郷祭2009 2009.10.16.〇枚岡神社秋郷祭 2008.10.14.

2022.10.16

コメント(2)

-

岬麻呂旅便り299・青森、秋田の紅葉

友人・岬麻呂氏の紅葉旅第二弾、青森・秋田の紅葉であります。 当ブログでは、旅便りの葉書の写真を掲載してという、現在のような形での記事は、181回目の旅からでありますから、その全ては紹介して居らず、途中からの紹介ということになりますが、岬麻呂氏の旅便りも299回目を数え、次は300回記念旅という節目を迎えます。凄いですな。 それはさて置き、青森・秋田の紅葉旅にお付き合いさせていただくこととしましょう。(旅・岬巡り報告299・青森、秋田の紅葉&同写真説明) 今回は、「北東北の紅葉を目指す夫婦旅。5ヶ月前に計画しているので、紅葉の最盛期に出会うのが難しい。山の標高差を考えロープウェー利用等で確率を上げる計画。」とのことですが、さてその首尾や如何に・・であります。10月5日伊丹空港→青森空港→八甲田ロープウェー→城ヶ倉大橋→地獄谷→睡蓮沼→奥入瀬渓流→十和田湖レークビューホテル(泊) 青森空港でレンタカーを借りて、八甲田ロープウェーへ。(八甲田ロープウェー公園駅) 紅葉真っ盛りなれど、濃霧でロープウェーの乗客少なし。 「視界不良と気温0℃のため」早々に退散とのこと。(八甲田ロープウェー山頂駅付近の紅葉)(城ヶ倉大橋) 城ヶ倉大橋付近の紅葉はまだ。 地獄沼は濃霧ながら綺麗な紅葉。(地獄沼) 山にかかる霧に加えて、沼に湧き出る温泉の水蒸気でこのように煙っているとのことです。(睡蓮沼) 睡蓮沼の紅葉も美しい。(奥入瀬渓流) 奥入瀬渓流の紅葉は、もう少し先のようです。 はい、十和田湖畔です。(両国橋) 十和田湖は秋田・青森両県に跨ってあり、この小川が県境になっていて、北側が青森県、南側が秋田県。 今回、送っていただいたマンホールの写真はこれ。(十和田市のマンホール)(同上) こちらのマンホールは、中央の紋章が十和田市に合併される前の旧・十和田湖町の町章であるから、旧・十和田湖町時代に設置されたマンホールのようです。(秋田県のマンホール) こちらは秋田県側にあったマンホール。上の旧・十和田湖町のマンホールと同じ図柄であるが、中央の紋章が秋田県の県章になっている。 秋田県側の自治体は鹿角郡小坂町であるが、町が管理するマンホールではなく県が所有管理するマンホールなんだろうか。設置された当時はそうであったが、現在は小坂町が所有管理しているということなら、小坂町のマンホールということになる。10月6日十和田湖→発荷峠経由→大湯環状列石→八幡平アスピーテライン経由→八幡平・蒸けの湯→八幡平・後生掛温泉、大沼→玉川温泉経由→田沢湖→角館→乳頭温泉・鶴の湯→蟹場温泉(泊)(十和田湖・休屋遊覧船乗り場) 朝の十和田湖畔です。 遊覧船が待機していますが、「休みや」という訳ではないのでしょう。(発荷峠からの十和田湖) 発荷峠からの十和田湖。いい眺めです。 万葉人はこういう眺めを「島山」と表現したようですが、「島山の眺めうるはし」であります。(大湯環状列石・縄文時代のストーンサークル) 環状列石については諸説あるようですが、環状集落の中央広場の共同墓地を起源とし、墓域が石のモニュメントを伴うようになって発達し、縄文時代後期には、独立した祭祀の場、施設となったものと考えられているようです。※大湯環状列石・Wikipedia(八幡平・蒸<ふ>けの湯)(八幡平・大沼) ナナカマドでしょうか。美しく紅葉しています。 しかし、中腹から山頂にかけては、霧氷。 大阪人には冬景色であります。(八幡平・霧氷)(同上) 田沢湖です。(田沢湖・たつ子像)※たつこ姫伝説(角館)(乳頭温泉・鶴の湯) 乳頭温泉・鶴の湯付近は、紅葉はまだのようです。10月7日蟹場温泉→田沢湖北岸経由→阿仁マタギ街道(R105)北上→森吉山(阿仁ゴンドラ山頂駅→石森)→大舘→黒石IC経由→中野紅葉山→弘前城公園→百沢温泉・アソベの森いわき荘(泊)(蟹場<がにば>温泉) 蟹場温泉は、乳頭温泉郷で一番標高が高く、ここから紅葉が始まるらしいですが、もう少し先でしょうか。(森吉山から日本海を望む) 上は森吉山・石森(標高1308m)からの眺め。 中央が男鹿半島、両サイドが海。 奥の山塊の手前が八郎潟干拓地の平野。 360度の展望を求めて、山頂駅から更に上の、石森(標高1308m)まで行くも「途中から小雨で成果なく体力限界」と書いて居られますが、紅葉はさて置き、男鹿半島、日本海まで見えたのなら「成果あり」です。(中野紅葉山) 中野紅葉山も紅葉はもう少し先。 雨が降り始めたようで、この後の弘前城公園などの写真はありません。10月8日鯵ヶ沢→岩木山八合目→岩木山神社→青森空港→伊丹空港(岩木山) 岩木山は八合目より下が紅葉の見頃になっていました。(同上) はい、弘前市のマンホールの写真も送って下さいました。(弘前市のマンホール) 最初は、何の図柄なのか分からなかったが、下掲のようにタテにしてみると、リンゴであることが見て取れました。 一個一個の丸もリンゴなんでしょう。(同上)(岩木山神社)(蔵助川) 以上、紅葉真っ盛りとは参りませんでしたが、所々で見事な紅葉にも出会い、まずまずの旅と言ってよいでしょう(笑)。 今日もご覧いただき、ありがとうございました。<参考>過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。

2022.10.14

コメント(8)

-

囲碁例会・天満組惣会所跡碑

今日は囲碁例会の日。 昨日(11日)は、下の写真のようによく晴れた好天気であったが、今日はどんよりした空模様。(10月11日朝の恩智川 奥が下流方向) 上の写真の左奥が花園中央公園。奥に見える橋は三六橋。 外環状道路(R170号)の鷹殿交差点から西に入るとこの三六橋に出る。花園中央公園に入る場合、ヤカモチは通常この三六橋を渡って南側から入ることが多いのであるが、三六橋からの一つ下流の橋、恩智橋を渡って北側から入ることもある。 三六橋からこの付近までの両岸は桜並木で、桜の季節にはそこそこの景色を見せてくれるのであるが、この対岸の何処かで朝ドラ「舞いあがれ」の撮影が行われたようだから、今後ドラマの何処かでここの風景が登場するのだろうと思う。 さて、前置きが長くなりました。今日(12日)はこんな爽快な秋の空ではなく、灰色一色の雲に覆われたイマイチの空の下、いつもの通り、愛車のCB(クロスバイク)で、自宅を出発。三六橋の一つ下流の恩智橋を渡って西へ。すぐに脇道に入りジグザグに走って、中央大通り(R308)に出て西へという毎度のコースです。 そして、毎度の大阪城公園通り抜け、であります。(大阪城公園)(同上) 少し色づき始めた葉もあって、秋らしい景色になりつつあります。(同上) 時計を見ると、自宅を出たのがいつもより遅かったこともあって、既に正午を過ぎている。で、コンビニでサンドイッチと飲み物を買って、公園でランチということに。 天満橋を渡った先にある滝川公園をランチの場所とする。(滝川公園) ランチを済ませて公園の北西隅の階段から道路に出ようとして目に入ったのがこの石碑。(天満組惣会所跡碑) 何度もこの公園に立ち寄って休憩しているが、この一角はこれまで通ったことがなかったようで、この石碑は今日初めて気づきました。 天満組惣会所跡と言われてもヤカモチには「??」であります。 石碑の側面を見ると、説明書きがありました。(同上・側面の説明書き) 惣会所というのは、町の代表惣年寄の事務所とのこと。 碑には「北西隣の一画がその跡」とあるから、その北西隣を撮影してみると、こんな景色。(滝川公園の北西隣地、右下手前の石碑が惣会所跡碑)<追記:2022.12.10.>上の写真の左側、白っぽい外壁の三階建ビルの前庭に白いパネルが写っていますが、それを撮影したのが下掲の写真です。2022年12月7日の囲碁例会への途上で、これに気付き撮影しましたので、参考までに追記しました。<天満組惣会所跡説明碑> 会場の梅田スカイビルに到着し、ガーデンファイブ棟の5階の部屋に入ると、既に福麻呂氏と青◎氏が来て居られて、対局されていました。 しばらくそれを観戦していると、村〇氏が来場されたので、同氏とお手合わせ。大差でヤカモチの勝ち。 青◎氏は所用ありで早くにお帰りになり、入れ違いに平〇氏が来られ、隣で福麻呂氏と平〇氏の対局が始まったばかり。ということで、もう一局、村〇氏と打ちましたが、これもヤカモチの勝ち。 3局目は福麻呂氏と対戦。これは大差でヤカモチの負け。 今日は2勝1敗でありました。 帰途は、花園中央公園に立ち寄って小休止。(花園中央公園) 写真の自転車は愛車のCBです。 ついでに、今日の撮影ではありませんが、花園中央公園の別のアングルの写真も掲載して置きます。(同上 2022年8月15日撮影 写真右奥が北側入口 背景は生駒山) 今日は、囲碁例会と銀輪散歩の記事でした。<参考>囲碁関連の過去記事は下記参照。 囲碁関係(その1) 2008年~2019年6月 囲碁関係(その2) 2019年7月~

2022.10.12

コメント(2)

-

湊川神社など

ゴリラの絵を見に行ったついでに立ち寄ったところが、兵庫大仏の他にもう二ヶ所あります。 一つは、JR神戸駅の北、200mほどの距離にある湊川神社。(JR神戸駅)(湊川神社・表神門)※湊川神社 ※湊川神社・Wikipedia 湊川神社に立ち寄るのは、2009年9月以来なので、13年ぶりということになる。<参考>神戸クルージング 2009.9.26. 前回は、大学の同窓会の幹事会に出席するついでの立ち寄りでありましたが、今回は絵画展のついで。大楠公・楠木正成公には失礼でありますが、いずれもついでの立ち寄りでありました。 表神門の右手にある楠木正成の墓に先ずご挨拶。(楠木正成墓所) 墓所は、延元元年(1336年)5月25日に、正成戦没地より百弓離れたる地、即ちこの地に営まれたもののようであるが、「嗚呼忠臣楠子之墓」という墓碑は、徳川光圀は光圀の揮毫によるもので、元禄5年(1692年)になって建立されたもの。(嗚呼忠臣楠子之墓の墓碑) 墓碑裏面の賛は、朱舜水執筆による文章であるが、その読み方なるものが、墓所入口の受付所棟に掲示されていましたので、参考までにその写真を掲載して置きます。(大楠公墓碑賛 読み方)※写真をクリックして大きいサイズの写真でお読みください。 墓の奥には徳川光圀の像もある。(徳川光圀像) 墓所入口の受付で貰ったパンフレットには「この墓の建立によって、正成公の御盛徳が天下に広く知れ渡り、人々は皆こぞって墓所に参詣するようになり、西国の名所となったのです。」とあり、その功績を「追慕」して、昭和30年(1955年)7月に完成したとのこと。 傍らには、徳富蘇峰の文による頌徳碑が建っている。(徳川光圀頌徳碑)(楠木正成墓所パンフレット) 上のパンフレットの年表を見ると、1688年(元禄元年)には松尾芭蕉が、1863年(文久3年)には坂本龍馬が、参詣している旨の記載があり、その時に詠んだものかどうかは定かではないが、芭蕉の句と龍馬の歌が掲載されている。参考までに現代語訳を付して掲載して置きます。 なでし子に かかる涙や 楠の露 (芭蕉)<子を思って流す正成の涙のように、楠の葉の露が撫子に降りかかる。> 月と日の 昔をしのぶ 湊川 流れて清き 菊のした水 (龍馬)<歳月の流れと日月の紋章をあしらった錦の御旗が思いやられる湊川。その湊川の流れのように歳月が流れ、時は移っても変わらず清らかな菊水の紋の楠木の旗であることだ。> 湊川神社創建は、1872年(明治5年)であるから、両者が参詣した頃には、神社は未だなく、正成の墓があっただけということになる。また、芭蕉の参詣は、光圀による墓碑建立の4年前のことであるから、嗚呼忠臣楠子之墓という碑もなかったことになる。(湊川神社・境内案内図) 表神門に戻り、鳥居を潜って参道を進む。(同上・鳥居 正面が拝殿) 七五三詣の家族の姿が散見。(同上・拝殿) 拝殿の左奥が、楠木正成の戦没地とのことらしいが、その写真はないので、Wikipediaに掲載の写真を借用して置きます。(同上・楠木正成戦没地) もう一つは、神戸文学館。これは、立ち寄り先と言うよりも、絵画展を見た後、美術館の道路向かいにあったので、ちょっと休憩すべく、庭先のベンチをお借りしただけというもの。(神戸文学館)※神戸文学館・Wikipedia 神戸文学館は、神戸市にゆかりのある文学者に関しての資料展示をしている施設(2006年12月4日開設)であるが、建物は、当地に開校した関西学院のチャペルとして1904年に建設されたもので、関西学院発祥の地とされている。 前庭に設置された碑にはその辺の経緯が記載されている。(原田の森の記憶) 関西学院グリークラブ誕生の地という碑もある。(関西学院グリークラブ誕生の地)(神戸文学館 入口前) 以上です。<参考>兵庫県方面の銀輪万葉の過去記事はコチラ。 昨日(10日)午後9時から始まった「フォト蔵」の保守メンテナンス作業が何やら手間取っているようで、アクセスできません。 当ブログに掲載の写真は、フォト蔵に登録した写真の特大サイズ写真とリンクを貼り、ブログ掲載写真をクリックしていただくことによって、フォト蔵の大きいサイズの写真でも見れるようにしているのですが、上のような事情で、リンクを貼ることができません。 追って、フォト蔵の保守メンテナンス作業が終了して正常に復しましたらリンクを貼ることとし、取り合えずリンクなしで記事をアップすることとします。<追記:2022年10月12日>フォト蔵のメンテナンス作業が終了し、アクセスできるようになりましたので、各写真につきリンクを貼りました。(19時3分)

2022.10.11

コメント(0)

-

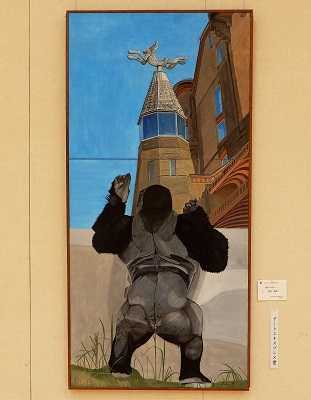

二元会兵庫支部展

囲碁の会などでご一緒させていただいている友人の福麻呂氏から、二元会兵庫支部展と積美展のご案内を受けました。同氏はこの二つの美術展に作品を出展されているとのこと。 二元会兵庫支部展は10月5日~10日の日程、積美展は10月14日~24日の日程。ということで、先ず二元会兵庫支部展に出かけて参りました。 会場は、今年4月の二元展と同じ、兵庫県立美術館王子分館「原田の森ギャラリー」本館1・2F。<参考>二元展・ゴリラの絵を見に神戸まで 2022.4.22. 福麻呂氏はゴリラの絵を描き続けて居られますが、今回もそのゴリラの絵であります。(「羨ましいな・・・」) この作品は、アートエキスプレス賞に入選していました。 もう一つの作品はこれ。(「魅せられて」) この作品は、先の4月の二元展で見た記憶がありましたが、過去記事に掲載の写真と比べてみると、背景の色が異なっています。同じモチーフで新しく描かれたのか、背景を上塗りするなどして改作されたものなのかは不明ですが、同じタイトルの絵であります。 ヤカモチとしては、この2作品を撮影すれば、それで取材は一応完了なのですが、折角なので、会場の雰囲気を感じていただくため、その他の絵もご紹介して置きましょう。(二元会兵庫支部展案内ハガキ)(会場風景1) 同じように猿を描いて居られる方は居られないか。 居られました。(同上2) ゴリラではなくオランウータンでしたが・・。 作者は女性のお方でした。(同上3)(同上4) こちらはサイの絵。 この絵も上の2,3の猿の絵と同じ作者のものですが、努力賞に入選しています。(同上5)(同上6) 人影が入らぬように撮影。 早い時間帯であった所為か、来場者がそれほどでもなかったので、気楽に撮影できました。(同上7)(同上8)(同上9)(同上10) はい、今回も「ゴリラの絵を見に神戸まで」でありました。<参考>福麻呂氏の絵はコチラ。

2022.10.10

コメント(2)

-

兵庫大仏

神戸方面に出かけるついでがあったので、昨年夏の銀輪散歩で、道を勘違いして見つけることができなかった兵庫大仏に立ち寄って来ました。<参考>敏馬から舞子へ(その3) 2021.8.9. JR神戸駅近くで、神戸在住の息子と久しぶりに昼食を共にし、二人で兵庫大仏へ。(兵庫大仏・能福寺) 兵庫大仏のある能福寺は、JR兵庫駅と地下鉄海岸線の中央市場前駅との中間くらいの位置にある(下図参照)。(兵庫大仏位置図) 昨夏は、地下鉄海岸線の通っている道をハーバーランドから自転車で走って来たのだが、今回は自転車ではなく地下鉄にひと駅乗って、中央市場前駅で下車、イオンモールの脇を通って、兵庫運河(新川)に架かる入江橋の上の「清盛くん」にご挨拶して西へ。 昨夏は、新川に沿って入江橋から500mほど南の橋を通る県道489号を西に進んで、大仏探しをしていたので、見つかる筈もなかったのでした。 今回は、前回の失敗の際に帰宅後地図で所在位置を再確認したこともあって、間違うこともなく、すぐに到着でした。(同上)(同上) なかなかのイケメン大仏である。(同上)(同上・説明碑)※能福寺・Wikipedia この大仏は2代目。 初代は、1891年(明治24年)5月、豪商・南条荘兵衛の寄進により建立され、日本三大大仏の一つに数えられたらしいが、太平洋戦争のさ中である1944年(昭和19年)5月に金属類回収令により解体、国に供出されてしまう。因みに、Wikipediaに掲載されている初代の写真はこれ。(初代・兵庫大仏) 現在の2代目は、1991年(平成3年)5月9日に再建されたもの。 能福寺は、延暦24年(805年)に最澄により能福護国密寺として創建されたものとのこと(寺伝)。平清盛所縁の寺として知られ、境内には清盛の供養塔(平相国廟)がある。 江戸時代の寺格は、京都青蓮院門跡の院家(門跡不在時の代理を務める格式の寺)であったとのこと。(能福寺本堂・月輪影殿) 本堂になっている月輪影殿は、京都東山の泉涌寺の歴代天皇の墓陵(月輪御陵)にあったものを1954年(昭和29年)に、宮内省と九条家により移築されたものとのこと。(月輪影殿・説明碑)(青蓮院門跡旧院家・説明碑) そして、平清盛の墓です。(平清盛墓所<平相国廟>)(同上)(同上・説明碑) 鐘楼を挟んで清盛墓所と反対側にあるのが、瀧善三郎正信顕彰碑。(瀧善三郎正信顕彰碑)※神戸事件・Wikipedia 神戸事件や瀧善三郎のことなどは、よくは知らなかったが、寺の外塀に設置されていた説明碑で勉強であります。(同上・説明碑) 備前藩兵の隊列を横切ったフランス人水兵を負傷させたことで、銃撃戦に発展した事件であるが、その隊の隊長であった瀧善三郎が責任を一身に負って切腹することで、明治新政府の外交上の危機を回避することが出来たという事件。その瀧善三郎正信の辞世の歌がこれだという。きのう見し 夢は今さら ひきかえて 神戸の浦に 名をやあげなむ見忘れし 兵庫大仏 けふ訪ね 神戸の浦に 君が名を知る (偐家持)

2022.10.08

コメント(0)

-

囲碁例会・大塩平八郎

今日は囲碁例会の日。 いつもの通り、愛車CB(クロスバイク)で、自宅から大阪城公園経由・梅田スカイビルまで銀輪散歩を兼ねての「ひとっ走り」でありました。(大阪城公園) 大阪城公園のお気に入りの場所を通り抜け、11時45分頃梅田スカイビル到着。いつものカフェレストランで昼食を済ませ、ガーデンファイブ棟の5階にある部屋に入る。まだ、どなたも見えて居られず、ヤカモチが一番乗り。碁盤の設営などを済ませ、待つこと20分余。村〇氏が来られたので、早速に同氏とお手合わせ。 中盤で激しい争いとなるが、大石を仕留め、ヤカモチの中押し勝ち。 対局中に青〇氏が来られたので、メンバーチェンジし、青〇氏と対局。しばらくして平〇氏がご来場。隣で村〇氏と平〇氏の対局が始まる。 ヤカモチ・青〇戦は、左辺に大きな地ができて、ヤカモチの中押し勝ちとなりましたが、隣の村〇・平〇戦がまだ中盤の戦いという進行状況だったので、続けてもう1局打つこととする。今度は数目差でヤカモチの負け。 最後は、平〇氏と打ち、僅差でヤカモチの勝ち。ということで、今日は3勝1敗という成績。これで、今年の通算成績は、21勝14敗。 帰途は、なにわ筋→靭公園経由のコースを走る。 そこで、目にしたのがこの石碑。 大塩平八郎終焉の地碑、とある。(大塩平八郎終焉の地碑) 1997年9月建碑とあるから、25年前に建てられた碑である。そんなに前から靭公園にこれがあったのなら、気づかぬ筈がないので変だと思って副碑の方を見ると、この碑は、元々、靭公園の南側にある天理教飾大分教会の敷地内にあったもので、同分教会の建て替え工事に伴って移設する必要が生じたことから、昨年3月にここに移設されたものであることが判明。 過去記事をチェックすると8月11日の囲碁例会の帰途にも、今日と同じコースを走り、靭公園を通り抜け、この碑のすぐ近くを走っているので、視界には入っていた筈。気がつかなかったのか、目にはしたが、何だろうという関心を寄せなかったのか、その辺は不明である。(碑文全文)大塩平八郎中斎(一七九三~一八三七)は、江戸時代後期大坂奉行所の与力で、陽明学者としても知られ、世を治める者の政治姿勢を問い、民衆の師父と慕われた。天保八年(一八三七)二月十九日飢饉にあえぐ無告の民を救い、政治腐敗の根源を断とうとして、門人の武士、農民等を率いて決起した。乱後大塩平八郎・格之助父子は、この地に隣接した靭油掛町の美吉屋五郎兵衛宅に潜伏したが、同年三月二十七日幕吏の包囲のうちに自焼して果てた。民衆に呼びかけた檄文は、密かに書き写され、全国にその挙を伝えた。大塩の行動は新しい時代の訪れを告げるものであり、その名は今もなお大阪市民に語り継がれている。決起百六十年に当たり、全国の篤志を仰いでここに建碑する。 一九九七年九月 大塩事件研究会(同上・副碑)※大塩平八郎の乱・Wikipedia※大塩平八郎の檄文 以上、囲碁例会と大塩平八郎の乱の記事でした。<参考>囲碁関連の過去記事は下記参照。 囲碁関係(その1) 2008年~2019年6月 囲碁関係(その2) 2019年7月~

2022.10.05

コメント(4)

-

岬麻呂旅便り298・富良野、旭岳の紅葉

またまた、友人・岬麻呂氏からの旅便りです。 前回に続き北海道。今回は、「日本で一番早く秋が始まる旭岳、その紅葉が目的」という9月21日~24日3泊4日のご夫婦旅であります。(旅・岬巡り報告298&同写真説明)<追記:2022年10月13日>旅報告298の裏面に「帰路おまけの話」として、以下の文章が記載されていることに気づきましたので追記して置きます。「関西空港に着陸直前、畿内アナウンス。『関西空港で鳥が飛行機に衝突(バードストライク)で空港閉鎖のため待機します』。紀伊水道上空旋回(遊覧飛行か?)飛行機に乗る機会が多いが初めての経験。エヤーバス(飛行機名)は2基のエンジンで、1基停止でも飛行できる。搭乗機でなくてよかった、おまけの話。」(原文のまま) 岬麻呂氏の紅葉旅は先ず旭岳への旅というのが毎年の恒例となっているようですが、今回は前半は晴れに恵まれるも後半は雨にて、行程の変更も余儀なくされたとのこと。 では、われわれも同氏からの旅報告と送付いただいた写真によって、旅のお供をさせていただきましょう。9月21日関西空港→新千歳空港→富良野・鳥沼公園→十勝岳・安政火口→望岳台→美瑛・三愛の丘→新富良野プリンスホテル(3連泊)→ニングルテラス 先ずは、岬麻呂氏のマイ紅葉標準木・ナナカマドがある鳥沼公園へ。(鳥沼公園) 「池の左側の少し紅葉しかけている木」が「マイ紅葉標準木」らしいですが、中央奥、やや左寄りの背の低い木のことですかな。(十勝岳温泉・安政火口) 今年7月の豪雨で斜面崩壊場所が多数。 紅葉にも影響があるのでは、とのこと。(同上) 傷痕のような、剝き出しになった地肌が痛々しい。(望岳台から十勝岳) 十勝岳の活動が活発なようで、例年より水蒸気の噴出が多いとのことであります。9月22日旭岳・姿見平周遊コース散策→上川町・大雪森のガーデン→上野ファーム→寿司屋・トピカル(夕食) 前夜は、ホテルでの夕食の酒(一杯なのか「いっぱい」なのかは不明)のお陰で早寝。その所為で日の出前にお目覚め。 雲海が発生し始めるのをご覧になられたとか。 早起きは「雲海」の得、ですな。(富良野盆地雲海発生 午前4時35分) 中央奥が富良野岳。その左の噴煙の山が十勝岳。(同上・雲海 午前5時48分) 日の出です。十勝岳の噴煙が日の出前のそれと反対の方向になびいているように見えますから、風向きが逆になったのか。 そうではなくて、背後の雲がそのように見せているだけなのか。 しかし、下の写真を見ると雲海は、左方向に流れているように見えるから、やはり風向きが逆になったということなんでしょう。 陸風から海風に変わるのが、ここでは日の出直後の頃であるということを意味するのかも。海水温が低いと太陽で陸地が少し温められただけで海側よりも陸側の気圧が低くなるのだろう。(同上・消滅してゆく雲海 午前7時10分) 上の3枚の写真は、ホテルの窓からの撮影だそうです。 富良野プリンスホテルは高い位置に建っているのですね。(ヒマワリ畑と雲海の名残り) 一面のヒマワリ畑の後方には雲海の名残りの雲が漂っています。秋の田の穂の上に霧らふ朝霞いつへの方に我が恋やまむ(万葉集巻2-88)と詠んだのは磐媛皇后であるが、ヒマワリ畑の上の雲海の名残雲では、そうも詠めないから、わが岬麻呂氏は、何と詠む。ひまわりの 畑の上の 名残雲 いづへの方に 我が旅行かむ (偐岬麻呂) ヤカモチ「旭岳に行くのでしょ。」 岬麻呂「おお、そうであった。」 はい、旭岳中腹の紅葉であります。(旭岳中腹の紅葉) 左上に見える湖は忠別湖。右上方の盆地は旭川方面。かなり以前に忠別湖畔の道路で岬麻呂氏はヒグマが横断するのに遭遇されたことがあるという。車ならいいが、自転車で走っている時に遭遇したらちょっと怖い・・などと銀輪ヤカモチは考えてしまう。(ロープウェイ姿見駅から) 姿見平の紅葉は既に終わっていたようで、ガイドさんの話では「1週間ほど前に霜が下りて、ナナカマドは紅葉した葉を落とし、チングルマの紅葉も赤色から赤黒く変色した」とのこと。(旭岳) 本来なら、池の右斜面が真っ赤に紅葉するのだが、色あせている。(姿見の池) 姿見平の周遊コースを1時間ほどかけて、ゆっくり散策。(旭岳中腹の紅葉2) 翌23日が雨の予報であったので、行程を繰り上げて、上川町の大雪森のガーデンまで足をのばし・・。(大雪森のガーデン) 大雪森のガーデンでご覧になったスズランの実。(スズランの実<大雪森のガーデン>) 岬麻呂氏は「スズランの花は有名で誰でも知っているが、実が真紅であることはあまり知られていない。小生も初めて実を見た。」と書いて居られるが、ヤカモチも実を見るのは初めて。そもそもスズランの実という発想がなかったので、その実の色や形のことを思ったこともなく、赤い実であることなどは今回初めて知りました。 なお、スズランの実は有毒だそうです。9月23日風のガーデン→ファーム富田→麓郷展望台→藤林商店→和食やえぞ壱(夕食) この日は朝から本降りの雨。 ということで、この日の写真はこの1枚だけ。(白髭の滝) まあ、雨なら、滝の水量も多かろうということですから、納得。 ファーム富田や麓郷展望台なども訪ねられたようですが、雨風強く、写真にはならなかったようです。9月24日風のガーデン→麓郷展望台→朝日が丘公園・ギャラリー「あなから」→富良野チーズ工房→占冠・アイリス伊藤ガーデン→新千歳空港→関西空港 最終日は、雨は小康状態。(風のガーデン) はい、風のガーデンのお決まりのアングルの写真を撮って。 麓郷の森の東大演習林資料館、麓郷展望台へ。(東大演習林資料館)(麓郷展望台) 以上です。 今日も岬麻呂旅便りをご覧下さり、ありがとうございました。<参考>過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。

2022.10.03

コメント(14)

-

墓参・ナツメとヒガンバナと舞いあがれと

今日は、月例の墓参。(今日の門前の言葉) 墓参の際に必ずその前を通る、途中の寺の門前の、今日の言葉はこれ。 上機嫌は 人が着ることができる 最上の 衣装である――ウイリアム・メイクピース・サッカレー サッカレーと言えば小説「虚栄の市」などで知られるイギリスの作家であることは承知しているが、彼の作品は、その代表作の「虚栄の市」も含め、どれも読んだことがないので、いかなる印象も持ち合わせない。(ナツメの実) 先月(9月3日)は、まだ色づき始めたばかりであったナツメの実が、今日はすっかり色濃くなっていました。(今日の墓地からの眺め) 我が家の墓参を済ませてから、墓地を横切り、北側のブロックにある叔父の墓にもお参り。その北側ブロックへの道に出る手前に咲いていたのはヒガンバナ。(ヒガンバナ) 田畑の畦道や土手にヒガンバナを植えるのはモグラよけだということらしいが、お墓でもこの花を比較的よく見かけるのは、同じ理由で植えられたということであるか。 ヒガンバナの季節もそろそろ終わりのようだが、銀輪散歩でよく立ち寄る加納緑地や水走公園でも咲いているのを見かけました。 今日も、午後は少しばかり銀輪散歩。(水走公園のヒガンバナ)(今日の水走公園) 水走公園は昨日もこの前を銀輪で走ったが、丁度、草刈り作業がされているところでした。今日はご覧のようにキレイに草が刈られている。 9月17日に立ち寄った時は、こんな風に草茫々でした。(9月17日の水走公園)(同上) キレイに草が刈られた公園は気持ちのいいものだが、草茫々というのも、それはそれで悪くはない。 風が吹くと、草が風になびき、風が吹き渡って行く様が視覚的にとらえることが出来る、趣のある眺めともなる。(同上) 下は9月17日のヒガンバナ。(9月17日の水走公園のヒガンバナ) ヨモギも伸び放題に伸びて花を咲かせていましたが・・。(9月17日の水走公園のヨモギの群生)(同上) 今日は、刈り除かれて姿を消していました。 水走公園から少し北へ行ったところにあるのが加納緑地。(加納緑地公園・但し8月15日撮影のもの) この加納緑地公園にもヒガンバナが咲いています。(9月17日の加納緑地公園のヒガンバナ)(同上) ここでは、白花のヒガンバナもありました。(同上)(同上) 水走公園から少し西に行ったところにあるのが、北螺子製作所。 明後日から始まるNHKの朝ドラ「舞いあがれ」の舞台となる東大阪の町工場は、この工場で撮影されたらしい。 主人公の父親が経営する町工場がこの北螺子製作所の建物という設定になっているようです。(株式会社北螺子製作所) 今日は土曜日でお休み。 昨日もこの前を走って撮影しましたので、それも併せ掲載して置きます。 この付近は、銀輪散歩のコースと近接しているので、ドラマの方でもお馴染みの場所が色々と登場するのかもしれない。(同上・南側から)(同上・北側から)(前の通り南側からの遠景、写真奥の道路左側が北螺子製作所) 上の遠景写真は、南側から北方向を向いての撮影。 この前の通りを、南へと振り向いて進むと、今米春日神社の裏口に突き当たる。裏口から境内に入り、表側から撮ったのが下の写真。(今米の春日神社) 以上、何やらまとまりのない記事となりましたが、散歩とはそういうもののようです。 花や近隣の公園など、銀輪散歩で撮ったもののブログに掲載せぬまま、お蔵入りになってしまいそうであった写真を、この際掲載してしまおうというよこしまな動機も少しあっての近隣散歩記事でありました。<参考>近隣散歩関連過去記事は下記。 近隣散歩(その1) 近隣散歩(その2)<追記・注:2022.10.2.>タイトル及び本文中の「舞い上がれ」を「舞いあがれ」に訂正。

2022.10.01

コメント(4)

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

-

- ニュース

- クマは私のすぐ近くにいた! 生活圏に…

- (2025-11-14 11:10:46)

-

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 情報漬けになるな!!

- (2025-11-14 08:02:13)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 9~10店舗目 ロイズガーデン2026カレ…

- (2025-11-14 14:35:53)

-