2025年06月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

岬麻呂旅便り342・南九州(ジャカランダの森)

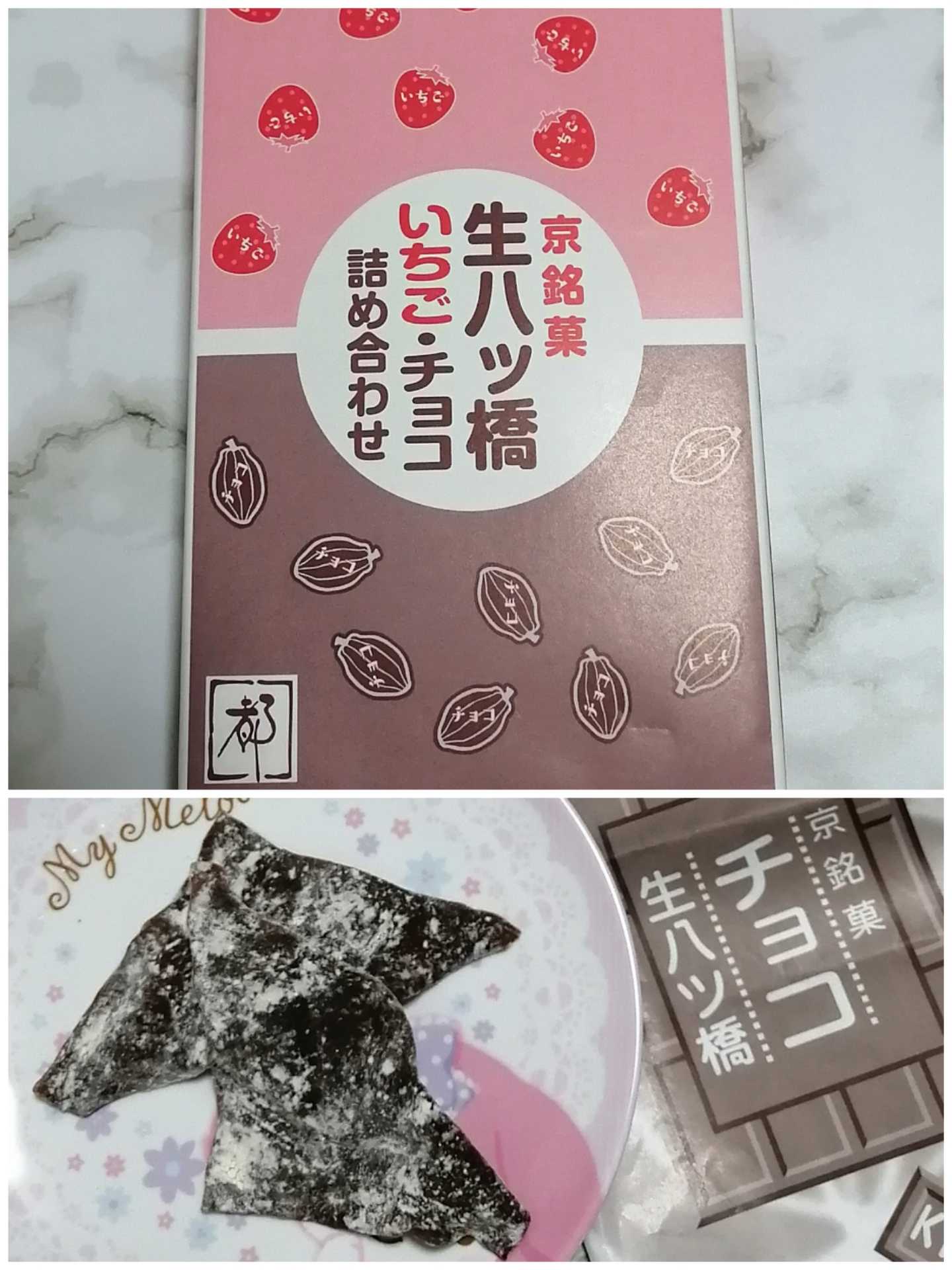

友人・岬麻呂氏からの旅便りです。 今回は南九州の旅。 宮崎県日南市は南郷地区に於いて、この時期開催されるジャカランダ祭に合わせての「世界三大花木<ジャカランダ、カエンボク、ホウオウボク>が目的の夫婦旅」とのことであります。●旅・岬巡り報告342・南九州(ジャカランダの森)●同上添付写真(その1) (その2)(その3) (その4)(その5) では、旅程に従い、別途メール送信いただいた写真を以下にご紹介させていただきます。6月2日関西空港→宮崎空港→(レンタカー)→青島熱帯植物園→ANAホリデーインリゾート宮崎(3連泊) この日は生憎のお天気、本降りの雨にて、青島熱帯植物園に直行。 そこで、先ず目にされたのが、一輪咲き残りのサガリバナ。(サガリバナ) そして、黄色いポスト。(青島の黄色いポスト) はい、勿論、今回の旅の目的は、サガリバナでも黄色いポストでもありません。(ジャカランダ) ジャカランダの花。 そして、カエンボクの花です。 世界三大花木の両者、佇まいは対照的です。 火の色に咲くカエンボクは情熱的。これとの比較で言うなら、ジャカランダは「理性的」と言うべきか。(カエンボク) ジャカランダとカエンボクは見た。 残る一つはホウオウボクであるが、これは後日のこととします。 いきなり初日に三分の三、全部を見てしまったのでは有難みに欠けるというものであります(笑)。6月3日ホテル→人吉城址→青井阿蘇神社→五木村→あさぎり町経由→西米良村→かりこぼうず大橋→一ッ瀬ダム→西都原古墳群→青島 この日も小雨。 先ず、人吉城址に向かいます。(人吉城址)<参考>人吉城・Wikipediaいにしへの 人はいづちや うら悲し 小雨に濡るる 人吉の城 (偐家持) 人吉市上青井町にある青井阿蘇神社に立ち寄り・・。(青井阿蘇神社)<参考>青井阿蘇神社・Wikipedia 青井阿蘇神社は本殿など5棟の建物が国宝に指定されている神社で、健磐龍命(タケイワタツノミコト)、阿蘇津媛命(アソツヒメノミコト)、国造速甕玉神(クニノミヤツコハヤミカタマノミコト)の阿蘇3神を祀る。 そして、五木村に足を延ばし・・。(五木村・川辺川) この辺りで雨は上がった気配ですな。雨あがり 五木の村の 川辺川 今日は雲立ち 流れてゆくか (偐家持) 五木村から、あさぎり町経由、西米良村、かりこぼうず大橋、一ッ瀬ダムと巡り、西都原古墳群に到着の頃には、ご覧のような青空です。(西都原古墳群)西都原(さいとばる) 鬼の窟(いはや)の さみどりに 風はさやさや 雲は真白く (偐家持) 下掲の写真は、ご宿泊のホテルからの眺めを撮影されたのでしょうか。 青島の海岸も、よく晴れた青空です。 寄す白波の青き海。青き海 寄す白波の 青島の さやけき浜は 見れど飽かぬかも (偐家持)(本歌)百(もも)伝(づた)ふ 八十(やそ)の島廻(しまみ)を 漕ぎ来れど 粟(あは)の小島(こじま)は 見れど飽かぬかも (柿本人麻呂 万葉集巻9-1711)(青島)6月4日ホテル→日南海岸南下→堀切峠→鵜戸神宮→ジャカランダの森→トロピカルドーム→マンゴー生産者T氏を訪問→幸島→都井岬→飫肥城址 日向灘の日の出。(日向灘の日の出) 先日、新潟の瀬波海岸で夕日を眺めたヤカモチであるからか、このように海から昇る朝日を子どもの頃から毎日眺めて育った青島海岸付近の人間と海に沈む夕日を毎日眺めて育った瀬波海岸付近の人間とでは、人生への向き合い方というか、死生観というか、感受性というか、何かそうしたものに大きな違いが生まれるのではないか、と思ったりもしたのだが、はてさてどんなもんじゃろか。 この日はお天気もよし。 朝から青空が広がっています。(堀切峠)(デイゴの花) デイゴの花など見つつ、日南海岸を南下します。(日南海岸) 鵜戸神宮に立ち寄り・・。(鵜戸神宮)<参考>鵜戸神宮・Wikipedia ジャカランダの森へ。 毎年のように来られているが、今年は花の付き具合がいまいちとのことです。(ジャカランダの森) そして、もう一つの世界三大花木、ホウオウボクの花です。(ホウオウボク) トロピカルドームにて撮影されたとのことですが、鳳凰という名称から受けるイメージと異なり、可憐な赤い花であります。 これで、今回の旅のミッション・コンプリートであります。 都井岬へ。(都井岬灯台) 岬麻呂にてあれば、岬に付き物の灯台の写真は外せない。(御崎馬<都井岬>) 御崎馬も可愛いですね。(都井岬南灯台)(飫肥城址)<参考>飫肥城・Wikipedia 帰途は飫肥城址に立ち寄ってから、ホテルへ。6月5日ホテル→高速道路・高原IC経由→霧島神宮→関之尾の滝→都城→宮崎空港→関西空港 旅の最終日の夜明けです。(青島灯台の夜明け) 青島灯台、鬼の洗濯板の左手から日が昇ります。(同上・日の出) この日は霧島神宮に向かわれますが、途中、思いがけず、高千穂の峰と御池の風景に出会われたとのこと。 高千穂の峰のこのアングルの姿は、スケールの違いはあるけれど、橿原市と明日香村との境界付近の飛鳥川畔から眺める畝傍山の姿を連想させるものがあります。(高千穂の峰と御池) はい、霧島神宮です。(霧島神宮)<参考>霧島神宮・Wikipedia 霧島神宮から都城市街に出る手前で、関之尾の滝に立ち寄る。(関之尾の滝)<参考>関之尾滝・Wikipedia 都城から宮崎空港へ。 以上で、全走行距離817kmの南九州ドライブ旅終了です。<参考> 過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。 フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。

2025.06.12

コメント(7)

-

囲碁例会・雨の中、自転車で

今日は囲碁例会の日。 雨降る中、雨具を着てCB(クロスバイク)で梅田スカイビルに向かう。(大阪城公園森ノ宮入口) ご覧のように大阪城公園も雨の中。 往路は、梅田スカイビルに到着するまで、ずっと雨。 大阪城公園は、休むことなく通り抜け、天満橋を渡った先の滝川公園でタバコ休憩&水分補給。 滝川公園から、大阪天満宮の表門(南門)の前を東西に通じている道(表門筋)に出て、西ヘ向かうと、表門から40mほど東手前にあったのが、川端康成生誕之地の碑。(川端康成生誕之地碑)(同上) 碑の上部中央に刻されている説明文がこれ。(同上・説明文) 雨滴で読み辛いかと思うので、その全文を以下に転記して置きます。「伊豆の踊子」「雪国」などの名作で日本的抒情文学の代表作家とされる川端康成は短編小説の名手として国際的に知られ昭和43年(1968)に日本人では初めてノーベル賞を授与されました。彼は明治32年(1899)6月14日の生まれで、生家は料亭相生楼敷地の南端あたりにありました。 先週(6/4)の囲碁例会の折に大阪天満宮の表門の前を通過した時に、表門の東側の左大臣像を撮影したものの、西側の右大臣像を撮り忘れていたので、今回これを撮って置くこととします。(大阪天満宮・右大臣像) 前例会の記事に掲載の左大臣像の写真も参考までに再掲載して置きます。(左大臣像<再掲載>) 梅田スカイビル到着は正午少し前。 いつものポポロでランチ。 昼食後、会場の部屋に上がるとヤカモチの一番乗り。 友人と電話で話をしている時に平〇氏がご来場。 すぐに電話を切り、同氏とお手合わせ。 これはヤカモチの勝ち。次にご来場の福麻呂氏との対局ではヤカモチの負けで、今日も1勝1敗。 今年に入ってからの成績は、これで8勝13敗。 5つの負け越しとなっている。 7月からの後半戦、頑張らなくては(笑)。 囲碁を終えての帰路は、雨も上がり、時に薄日も射すお天気。(大阪城公園のアジサイ)(中央大通りで見かけたアジサイ) この時期はアジサイの花が似合いである。(マイCBと雀) いつもの通り、横枕南公園で休憩していたら、スズメがやって来て、自転車にチョコンととまりました。 以上、囲碁例会&銀輪散歩記事でありました。<参考>囲碁関連の過去記事は下記参照。 囲碁関係(その1) 2008年~2019年6月 囲碁関係(その2) 2019年7月~

2025.06.11

コメント(0)

-

村上銀輪散歩(下)

(承前) 村上城本丸跡から下山します。(シャガ) 七曲り道を下ります。 登りでは花に目をとめる余裕もなかったが、下りではシャガの花を撮る余裕も。(タンポポの絮) 珍しくもないが、ついでにタンポポも。(石垣の構造説明碑)(石垣の種類説明碑) 登りでは裏向きであったこともあるが、気付かなかった石垣の構造や種類についての説明碑も目に入る。 こんな愉快な看板も。(愉快な看板)写真のほか 何もとらない足跡のほか 何も残さない この看板は七曲がり道を下り切る少し手前の曲がり角に設置されたベンチの脇に掲示されていました。 そのベンチから撮った七曲がり道の写真です。(七曲り道) この村上城跡は桜の木も多いらしく、花の季節には駐車場も満杯、お花見の人で賑わうそうです。 毎年、桜旅を続けて居られる友人・岬麻呂氏ではないが、ヤカモチも桜の花咲く頃にまた訪ねてみたいものです。春花の 咲ける盛りに またや来む 牛臥す山に 舞ふ鶴を見に (舞鶴家持) 鶴と言うと冬鳥のイメージなので、桜の春とはイメージギャップがあると言うべきですが、村上城の別名が舞鶴城ですからこじつけるほかなしということであります。(村上城跡・臥牛山遠望) 村上城跡をアトにし、村上市役所東側の道路(市場通り)に出たところで、城山(臥牛山)を振り仰いだ写真が上掲の写真です。 本丸跡の石垣がよく見えています。但し、画像をクリックして大きいサイズの写真(特大サイズ)または元画像写真で見ていただかないといけないかもしれません。 この市場通りがJR村上駅へと通じている道路(南線)にぶつかった地点にあるのが、藤基神社の北門。(藤基神社・北門)(同上・北門前の説明碑) 北門の内側にトレンクルを駐輪し境内を徒歩で行きます。 先ず目に入ったのは、この二つの碑。(同上・鳥居三十郎碑<左>と種川碑<右>) 戊辰戦争の折、村上藩は奥羽越列藩同盟に加盟、藩論が抗戦派と恭順派に二分する中、新政府軍と戦うことになるが、両派対立のまま戊辰戦争終結となり、この時29歳の若さで家老の地位にあったのが鳥居三十郎。 彼は新政府軍との抗戦の責任を一身に背負い、自決することで今日の村上市を戦火から守った人物として尊敬されているようです。 その功績を顕彰したのが左側の鳥居三十郎碑。(同上・鳥居三十郎碑説明副碑) 右側の種川碑は、青戸武平治という藩士が、世界で初めて鮭の回帰性に着目して、鮭の増殖を図る「種川の制」という制度を定め、村上藩の財源を潤わせたことを顕彰するもの。(補注)下掲写真の副碑では「青戸」となっているのでそのままこれを転記しましたが、正しくは「青砥」のようです。<参考>青砥武平治・Wikipedia(同上・種川碑説明副碑)(同上・村上藩士殉難碑) 次にあったのは、奥羽越列藩同盟の一員として新政府軍と戦い、殉難した家老鳥居三十郎以下、十八名の村上藩士の名を刻した追悼の碑。(同上・村上藩士殉難碑説明副碑) 以上の碑を右手に見つつ、参道を進むと正面が社務所。この神社の社殿は東向きに建っているようだから、東側からの参道が表参道なんだろう。 北側の門から入って来たヤカモチは、従って裏参道からの入場ということになり、またも裏口入場になったかと苦笑。 しかし、突き当たりの社務所の前で右折するとこれは表参道であり、その先に神門があるから、裏口から入っても正面玄関に回ったことになるから、従前のヤカモチ流裏口入場とは少し趣が異なるか(笑)。(同上・神門) 神門の前にあった説明碑は、北門の前にあった説明碑と同文でした。(同上・社殿説明碑) 神門を入ってスグ左手にあったのがこれ。(同上・縁むすびの願掛け地蔵か) 恋人との縁(赤)、健康との縁(緑) 子宝との縁(白)、仕事との縁(紫) お金との縁(黄)、勝利との縁(黒) 以上六つの縁について願掛けをしたいものの色の紐を選び、これを石像の周囲に張りめぐらされている枠にむすびつけて願い事をするという仕掛け。 紐1本が「百縁(円)」とされている。 隣には、これは撮影しなかったが、「運だめし輪投げ」というものもありました。 こういうものが他の神社でも見られるものなのかどうか存じ上げないが、珍しく感じられたので、撮影した次第。 赤、緑、紫、黄は目立つが、白と黒は目立たない。 まあ、この願掛けが有効であるかどうかを見極めるためには、願掛け前におみくじを引き、願掛け後に再度おみくじを引き、その両者を比較して、恋愛運や金運や健康運など願掛け後の運気が願掛け前のそれよりも上がっているかどうかで検証できることになるが、そんな無粋なことをする人はいないのでしょうな(笑)。 ゆめゆめ神を疑うこと勿れ、信じることによってのみ救われるというのも一つの真理ではあります。(同上・拝殿) 社殿は日光東照宮と同じ権現造とのこと。 この神社は、徳川家康の異母弟に当たり、徳川家十七士の一人とされる、村上藩の藩祖・内藤信成、10代藩主・内藤信敦、11代藩主・内藤信思を祀っているとのこと。 藤基神社を出て、南線道路を駅前へと向かう。途中何処かで昼食の出来る店があればと探しつつ行き、駅前近くにあった蕎麦屋で昼食とする。 昼食を済ませて村上駅前到着は、13時20分頃であっただろうか。 乗車予定の新潟行き電車の発車時刻は14時9分だったから、45分以上も早い到着。駅前広場の片隅でゆっくりタバコ休憩であります。 タバコ休憩しながら、撮った駅前広場の写真がこれ。(JR羽越本線村上駅前広場) その後、ゆっくりとトレンクルを折りたたみ輪行バッグに収納し、発車20分前を目途に改札を通過し、ホームで時間潰しとする。(村上駅の由来) 駅ホームにあった「村上駅」の看板に村上の由来を紹介した一文がありました。 これによると、瀬波村の上手にあったから「村上」という名になったとのこと。(村上駅ホーム) 新潟行き電車の発車ホームは改札を入ってスグの1番線ホーム。 一番奥のホームに停車していた電車が新潟駅とは反対の方向、写真奥に写っている国道345号の跨線橋の方向に動き出しました。それを見送っていたら、跨線橋の手前で停車。そこで暫く停車していて、ポイント切り換えが済んだのか、こちらのホームに入って来たのでした。 何のことはない、この電車が乗車を予定していた14時9分発の電車の車両であったのでした。 ということで、村上銀輪散歩記事(上中下)全3巻完結であります。 長らくのお付き合い、ありがとうございました。(完)<参考>銀輪万葉・新潟県・長野県篇

2025.06.07

コメント(4)

-

村上銀輪散歩(中)

(承前) ホテルで夕食を済ませてロビーに出て来ると・・。 西方浄土への入口とも言われる粟島の南側、西の海はるかに夕日が沈もうとしているのでした。 浄土より 寄せ来る波の いや増しに 瀬波の海に 夕日が沈む (偐家持)(瀬波の夕日)(同上) 翌30日朝、はまなす荘をトレンクルで出発。 海沿いの道を南へと走る。 村上城跡を目指しますが、走行コースは下掲地図赤線ーーの通りです。(村上城跡への走行コース図)※上記地図の「羽越本線」の文字の左側に長楕円の〇がありますが、これは意図せず書き加えられたもので誤記です。無視してください。 大阪を発つ前に、書斎の本棚にあった村上市の全域地図をザックに放り込んでいたのだが、その地図は2005年発行のもので、なんと20年も前の代物、上掲コース図の左下部に〇で囲んだ部分の道路が記載されていない。この地図作製後に新しく開通した新道なんだろう。 直進するか、左に曲がるか一瞬迷いましたが、左に曲がる新道を選択する。突き当たりの信号で広い通りに出た。 ここで右折したのが間違い。 下の龍神像の写真に写っている道路がその広い通り。 正しくは左折して、写真奥の方に進まねばならないのに、右折して反対方向に進んでしまったのでした。 まあ、そのお蔭でこの龍神さんに出会えたのではあるが。(観光案内所前の龍神伝説の像)(同上・副碑) 上の副碑によると、松の池というのが瀬波の地にあり、その池には龍神になろうと修行している白蛇がいて、何百年の修行によって遂に龍神になったという。その龍神が瀬波に温泉を噴き上げさせたとのこと。それが瀬波温泉の始まりで、明治37年(1904年)のことだという。 その松の池というのは、県道3号線沿いの「吉田屋」と「大和屋旅館」の前にあったらしいが、今は埋め立てられたのか存在しないという。 前記事の「村上銀輪散歩(上)」で、芭蕉と曾良が宿泊したのは大和屋久左衛門の宿(現・井筒屋)であったことを紹介したが、瀬波温泉にも大和屋旅館というのが今もある。この大和屋旅館というのは、村上市街の現井筒屋の場所からこちら瀬波の地に移転したのかなどと思ったりもしたが、同旅館のホームページで、その歴史を調べてみてもそのような記述はない。大和屋旅館さんに確かめた訳ではないが、大和屋旅館と大和屋久左衛門とはどうやら直接的な関係はないようです。 さて、しばらくは反対方向に走っているとは気付かずにいたが、ホテル大観荘の建物の前を通過して右手の視界が開けたことで、依然として海沿いの道を南下しているということに気が付きました。 はて、何処で道を間違えたのかと思い返して、県道3号に出たところで、何となく右折してしまっていたことに思い当たったという次第。 道をとって返すことに。 再度、龍神さんにご挨拶。県道3号を、上の写真で言えば「写真奥へ」と走る。 県道3号は途中で国道345号と合流し、肴町交差点までその状態が続く。 JR羽越本線を跨線橋で越え、これを下った処が肴町交差点である。 同交差点北西角にあったコンビニ・セブンイレブンでトイレをお借りし、ついでに、コーヒー&タバコ休憩でありました。 村上城跡登り口に到着です。(村上城跡・登り口の駐輪場) この駐輪場の右隣にあったのが村上城跡保存育英会の建物。 建物脇で何やら作業をされていた男性が声を掛けて来られた。 保存育英会の関係者でいらしたようです。 自転車はこの駐輪場に停めて置けとの指示。指示通り駐輪。 すると、説明するからと保存育英会の建物内に導かれ、村上城についての説明を受け、「史跡・村上城跡」というパンフレット(下掲)を頂戴したのでありました。(史跡・村上城跡パンフレット1)(同上2)(同上3) 腰痛の不安はあるが、この日は調子が良さそうなので、登ってみることにしました。(村上城跡・登り口・一文字門跡)(同上・一文字門説明碑) 七曲り道(大手道)を黙々と登ります。 急坂・階段道の曲がり角に石のベンチが設置されているのが有難い。 そこで小休止するなど腰をいたわりながら登ります。(同上・四ツ門跡) 四ツ門跡到着で七曲り道の急坂・階段道はクリア。 四ツ門跡は二の丸曲輪と三の丸曲輪の間に位置する門跡で、左に三の丸があり、右に進むと二の丸である。 ほぼ頂上部というか尾根道に達したようです。 本丸まではまだ少しあるが、七曲り道のような急坂ではない。(同上・調練場跡、三の丸)(同上・国指定史跡村上城跡説明碑)(同上・御鐘門跡) 御鐘門跡から先が二の丸である。(同上・出櫓台跡) 出櫓の石垣に沿って奥へと進みます。 奥に見えている一段高い石垣が本丸のそれのようです。(同上・戦国時代の村上城説明碑) 今歩いているのは、近世遺構を巡るコース。 山の東側斜面には中世遺構散策コースというのがあるようですが、路肩崩壊や倒木などがあるようで、通行が禁止されているとのこと。(同上・冠木門跡) 天守跡へと続く左折れの枡形を伴うのが冠木門。 ようやく本丸到着です。(同上・本丸)(同上・本丸からの眺望<パノラマ撮影>) 本丸からの眺望はまことに素晴らしい。(同上・西方向の眺め)(同上・北西方向の眺め)(同上・北方向の眺め)(同上・本丸から下渡大橋を望む・ズーム撮影) 前日に銀輪散歩した三面川、下渡大橋、中州公園、JR羽越本線の鉄橋なども一望である。(同上・本丸からJR線鉄橋、三面川河口を望む・ズーム撮影)(同上・天守跡) 村上城の城山は臥牛山(標高135m)と呼ばれている。 本丸からの眺望を十分に堪能したので、下山することにしますが、本日はここまでとし、続きは明日以降に。(つづく)<参考>銀輪万葉・新潟県・長野県篇

2025.06.05

コメント(6)

-

囲碁例会・大阪天満宮にご挨拶

今日は囲碁例会がありましたので、村上銀輪散歩の記事はお休みして、囲碁の記事とします。(大阪城公園・森ノ宮入口) 囲碁例会の記事ではこの森ノ宮入口の写真が定番になっていますが、ここから大阪城公園に入り、公園を通り抜けて、大川(旧淀川)に架かる天満橋を渡り、滝川公園で小休止というのがルーティンになっています。 今日もそのパターンで滝川公園で小休止でありました。 滝川公園に入る前に、自販機でスポーツドリンクを買い求めたのですが、自転車のハンドルに括り付けていた筈のペットボトルホルダーが見当たらない。括り付けが緩んで、走行中に何処かで落としてしまったよう。 落ちてしまったものは仕方がない。ザックのポケットに入れて行くしかない。水分補給とタバコを一服して出発。 いつもは、大阪天満宮の表門の前の通りから二つ南側の通りを走るので、同天満宮の表門は遠くから望み見るだけであったのだが、今日はちょっと気分を変えて表門の前の通りを走ることとしました。(大阪天満宮・境内案内図) 表門の右脇にあったのが上掲の境内案内図。 その案内図の右隣のガラス越しにあったのが下掲の左大臣像。 これまでに何度も大阪天満宮に立ち寄っているのに、この境内案内図や左大臣像の存在に気づいたのは今日が初めてでした。(同上・左大臣像) 境内案内図によると、門の左側には右大臣像があったようだが、案内図は撮影したものの、よくは見ていなかったので、それには気付かずにやり過ごしてしまいました。 表門から本殿にご挨拶しただけ。(同上・本殿) 国道1号に出て、梅新交差点から先は国道2号となるが、これを走って、囲碁会場のある梅田スカイビル到着は11時38分。 駐輪場に、マイCB(自転車)を預け、前回と同じくポポロでパスタランチ&コーヒー。 昼食後会場の部屋に行くと、ヤカモチの一番乗り。 待つこと暫し、平〇氏がご来場。同氏とお手合わせ。 終盤で左上隅の白石の一団をセキに持ち込むことができて、10目余の差でヤカモチの勝ちとなりました。 二局目のお相手は、対局中にご来場の村〇氏。 これは終盤のコウ争いで、うっかりミスでコウを解消したのが命取りとなり、大石が頓死して中押し負け。 本日は1勝1敗。 帰途は梅田から横枕南公園まで休むことなく走ったので、この公園で小休止、水分補給&煙分補給。(マイCB・横枕南公園にて) 以上、囲碁&銀輪散歩でした。<参考>囲碁関連の過去記事は下記参照。 囲碁関係(その1) 2008年~2019年6月 囲碁関係(その2) 2019年7月~

2025.06.04

コメント(0)

-

村上銀輪散歩(上)

先日(5月29日~30日)新潟県村上市を銀輪散歩して来ましたので、これを記事アップします。 午前9時44分新潟発の電車で村上駅到着が10時51分。 駅前で持参のトレンクル(軽量折りたたみ小型自転車)を組み立て、銀輪散歩出発です。(JR村上駅)(同上) 駅前広場の灯台のようなものの裏側に展示されていたのは・・。(しゃぎり車) しゃぎり車でした。 毎年7月6日・7日に行われる村上大祭の際に引き回される屋台(山車)の車輪で、村上では、これを「しゃぎり車」と呼んでいるとのこと。(同上副碑) 同じく広場にあったのは、小学校唱歌「汽車」の碑。(「汽車」の碑) この「汽車」の作曲者が村上市の出身であるとのこと。 村上へやって来たのは2009年6月以来のことだから、実に16年ぶりということになる。<参考>粟島 2009.6.19. 前回の訪問では粟島に渡ってしまったので、当初予定の三面川べりを銀輪散歩するという目的を果たさぬままであったので、今回は少しばかり三面川畔を走ってみようと思っているが、実はこれよりも前に一度、瀬波温泉に宿泊したという記憶がある。ブログ開設は2007年4月からなので、ブログに記録が残って居らず、記憶が曖昧であるが、多分1990年代のことではないかと思われる。この記憶が正しければ、村上訪問は三回目ということになる。 三面川べりに出る前に、先ず種田山頭火の句碑にご挨拶して行くこととする。(山頭火句碑)(同上副碑) この句碑は友人の岬麻呂氏からも画像を送って頂いたことがありましたが、自前の写真がなかったので、今回撮影することとしました。 副碑は正面から撮影しようとすると、日光の反射で光ってしまい文字が読み取れないと、少し斜めから撮影しました。 下掲<参考>記事に掲載の同氏撮影の写真でご覧いただく方が読み取り易いかと思います。<参考>岬麻呂旅便り280・南東北 2021.11.4. 水音がねむらせない おもひでが それから それへと この句は、昭和11年(1935年)6月9日、村上市飯野桜ヶ丘の浅見詢二宅での句会で、山頭火が提出したもの。実際に句が作られたのは、越後訪問の前に立ち寄った群馬県万座温泉でのことであったらしいが、此処・村上での句会で初めて公にされたというのが、此処にその句碑がある由縁とのこと。 この句会に出席した他の5人の句も併記されている。 筒鳥がなく山家は留守 小野為郎 椿がおちたまっている静けさのお寺障子 渋谷碧水 すくすくたつ工場のかげらう 浅見詢二 お池の雲に陽がまだもどらない 酒井空史 鍬もてばてふてふきいている豆の花 大村良二 山頭火句碑の手前の交差点(大町交差点)近くで、地域コミュニティ空間「土間ん中」という建物が目に入ったので、そこに立ち寄って手に入れた地図が、これ。(村上市街図)※画像をクリックして大きいサイズの写真でご覧いただくと句碑と「土間ん中」の位置が分かります。 次は町屋通りを北に直進、井筒屋を目指す。 ここは、芭蕉が「おくの細道」の旅で村上に立ち寄った際に宿泊した場所とのこと。(井筒屋)(店先の「宿久左衛門跡」の説明碑) 曾良旅日記(岩波文庫)によると「(六月)廿八日・・(略)・・申ノ上尅ニ村上ニ着、宿借テ城中ヘ案内。・・(略)・・廿九日・・(略)・・未ノ下尅、宿久左衛門同道ニテ瀬波ヘ行。」とあり、28日・29日と二泊していることが分かる。28日は村上藩士菱田喜兵衛らの案内で、村上城中を見学し、29日は瀬波に行き、翌7月1日に村上を出立している。 久左衛門というのは、脚注によると、大和屋久左衛門とのこと。 同旅日記によると、翌日(7月1日)「朝之内、泰叟院ヘ参詣。巳ノ尅、村上ヲ立。」とあり、泰叟院というのは、浄念寺のことと脚注にあるので、次に向かうのは浄念寺。 しかし、既に正午近くになっていたので、昼食の出来る店を探すことにする。 井筒屋から町屋通りを南に戻るが、なかなか見つからない。 井筒屋も鮭の料理店であるからここで昼食としてもよかったのだが、イクラが苦手のヤカモチ、店先の看板に貼られた「本日の昼御膳」の貼り紙にはイクラが添えられた料理の写真で、3千余円の表示。値段はさて置き、イクラを示されては「イクラ何でも」と拒絶反応が先に立った次第。 大町交差点まで戻ったのではないかと記憶するが、ここで西に向かい、少し走ったところで「石亀」という店が目に入ったので、同店でランチとする。 昼食後、浄念寺に向かう。(浄念寺・山門)(同上・説明碑)(同上・本堂) 村上では句を詠まなかったのか、「おくのほそ道」でも「鼠の関をこゆれば、越後の地に歩行を改て、越中の国一ぶりの関に到る。此間九日、暑湿の労に神をなやまし、病おこりて事をしるさず。」と書かれていて、象潟での発句の後、上越での「文月や六日も常の夜には似ず」の句まで、句は記されていないのは残念なことである。 「奥細道菅菰抄」によると、「此の九日の間の事をもらし申されしは、徒に病のおこるのみにあらで、かならずゆへあるべし。今ひそかに察するに、象潟より越後の国へ出るには、庄内の地、もと来し道へ立帰らでは叶はず、強て此間の事をしるす時は、其文重複して見苦し、又越後のうちには、歌名所かつてなく、たまたま古蹟旧地ありといへども、いづれも風騒家の取べきものにあらず。殊に往来の道筋には、しかじか風流の土地なく、奥羽の致景佳境につづけんには、何をよしとして書べきや。且無用の弁に、紀行の長々しからむ事を恐れて、かくはぶき申されし成りべし。」と、越後の人の気分を損ねそうな「解釈」が記されている(笑)。 さて、浄念寺から町屋通りに戻り、再び井筒屋の前を通過、突き当りで右折、東に向かい、広い道に出る。上掲の地図「村上市街図」に「K」と記載ある地点である。 これを左折、北に向かうと、ケヤキの大樹が目に飛び込んで来た。(秋葉神社・天然記念物のケヤキ) 神社の背後の道が県道3号線で、左(西)方向に行くと肴町交差点で国道345号に連結していて、瀬波温泉へと通じている。県道3号の北側を三面川が流れている。 県道を渡り、三面川の土手の道に上がる。(三面川) 土手道を川下方向に進む。(同上・土居下稲荷神社跡の碑) 更に、下流側に行くと、下渡大橋という橋があった。(下渡大橋)(同上) 橋の中央付近まで行き、上流側と下流側の眺めを撮影することに。(同上・上流側の眺め)(同上・下流側の眺め) 下渡大橋南詰めの西側に、三面川中州公園という河川敷公園への進入口があったので、入ってみることに。(同上・中州公園ウォーキングコース案内図)(同上・中州公園)(同上・中州公園から下渡大橋を望む) 中州公園を出て、この日の宿、瀬波温泉のはまなす荘へと向かいますが、途中で道を間違えるなどもあって、手間取りました。 それでも、無事海岸べりの道に到達し、予定よりも早い時刻にホテル到着でありました。(ホテル前の瀬波海岸)(同上) 沖合に見える島は粟島。 砂浜では釣りをする人の姿も。(同上・粟島と釣り人)(同上・粟島遠望) 階段を降りて、砂浜に出てみると、コウボウムギが群生。(同上・コウボウムギ)<参考>コウボウムギ・Wikipedia(同上) 本日は、ここまでとします。(つづく)<参考>銀輪万葉・新潟県・長野県篇

2025.06.03

コメント(2)

全6件 (6件中 1-6件目)

1