-

1

自宅療養記・リハビリ開始&大工さん来訪

11月12日午後9時12分、入浴前、コップ1杯の水素水。 午後9時30分、入浴後、コップ1杯の水素水。 夜の測定 体重55.0kg、体温35.8度、最高・最低血圧測定不能。 ※5回連続脈異常 1回目119/45(69)、2回目118/61(65)、3回目107/55(69)、 4回目100/56(68)、5回目110/58(68)。 午後10時10分、就寝。 11月13日午前5時33分、起床。 朝の測定 体重55.0kg、体温36.2度、最高・最低血圧測定不能。 ※5回連続脈異常 1回目120/68(67)、2回目125/76(62)、3回目125/74(60)、 4回目124/69(54)、5回目131/68(55)。 午前6時39分、朝食。 朝食は、アンパン1個、安田ヨーグルト越後姫1本、ナシ半個、バナナ1本+コップ1杯の水素水。 食後の薬は、コップ1杯の水素水で。 午前8時23分、CBで外出、石切生喜病院リハビリ室へ。 午前8時34分、病院着。 機械受付完了、受付票&連絡表リハビリ室受付に提出。 午前9時、リハビリ開始。 今回は、リハビリ初日ということで、担当の理学療法士の先生に、今日までの病気や入院の経緯、味覚異常によって満足な食事がとれないこと、体幹が弱体化、特に姿勢を保つ筋肉が弱ってしまって、時に体がふらついたりすること、上り坂ではかつては難なく漕いで上れた坂道が上れなくなっていること等々を説明し、インナーマッスルを強化するための色々な運動を指導いただきました。 何れにしても、リハビリ室で行えるのはそういった指導に過ぎず、自宅などで教えていただいた運動を日々、日常的に継続して行うことができるかが鍵となるのでしょう。まあ、無理はせず、しかし辛抱強く継続することが大事。 午前9時40分、リハビリ終了。 次回予約は11月21日(金)12時35分となりました。(石切生喜病院のケヤキ) 午前10時3分、帰宅。 12時56分、大工さん来訪。先月25日のブログ記事でも紹介している、自宅1階和室の天井からの水漏れに伴う、天井板の一部張り替え補修の件で、今日、お越しいただいたもの。1時間ほどで張り替え補修完了、帰って行かれました。有難うございます。感謝です。<参考>自宅療養記・大工さん来訪 2025.10.25. さて、今日も昼食は抜きです。 せめてリンゴでも食べなさいと、妻がプールに出掛ける前に皮を剥いてくれたリンゴ半個分が冷蔵庫にあるのだが、午後3時37分現在、手をつけぬままになっている(笑)。全く食欲が無いのである。単に食欲が無いというにとどまらず、胃のあたり・みぞおち付近に何かがつっかえたような不快感があって、食べることを拒絶しているみたいでもある。 味覚異常とそれに起因する、食欲不振・胃の不快感と同じく、抗がん剤治療の副作用と思われる手の指先、足の指先の痺れがあるのだが、最近はこの痺れをより強く感じるようになっている。それで手指の爪をよく観察すると、右手の指は全5本、左手の指は第三指(中指)だけ、爪の中央部に赤茶っぽい横縞模様ができているのが認められました。爪の内側の皮膚に内出血でも生じているのか、内出血だとくっきりと黒くなる筈だから、爪の色が変化しているのか、何とも分からないが、指先の痺れと爪の横縞とは何らかの関係があるのか、ないのか、これもよくは分からない。 もう一つ気になる痺れは、坐っている場合にお尻が地面・床面と接する部分に時々痺れが生じること、それと左の耳の下部からアゴ、アゴから右の耳の下部にかけての顔の輪郭とも言える部分に、何か輪っかを嵌められたような痺れが生じること。これは入院中にも感じた違和感であるが、これも副作用の一種かもしれない。 こういった症状が一つ、また一つと消えて行くことが味覚異常が消えて行くことの先行指標となるのかもしれないので、その動向には注意を払うことにします。 午後7時12分、夕食。 夕食は、豚肉の水炊き。ポン酢タレでいただきます。 昨日までは味を全く感じなかったのに、今日はポン酢の味を少しばかり感じられるようになりましたから、少しだけ、1歩だけ正常化に近づいたのかもしれません。 でも、食欲は全くないので、ご飯は茶碗に4分の1程度、豚肉2切れ、豆腐3個、白菜・白葱少々、椎茸1個、以上でギブアップです。 食後の薬はコップ1杯の水素水で服用。 今日の記事はここまでとします。<参考>入院・通院・闘病記はコチラ。

2025.11.13

閲覧総数 98

-

2

自宅療養記・食べることの気持ち悪さ

11月10日午後7時12分、夕食。 味噌仕立ての豚の水炊き。一人鍋料理です。 茶碗半分くらいのご飯と豚肉数切れ、豆腐2個か3個、白菜や葱など数切れでギブアップです。味がしないのだから、体が、胃が、受け付けないという感じだが、実際は脳が拒絶しているのだろうと思う。無味のものを無理して食べ続けることの苦痛が繰り返されることによって、一種の条件反射、脳が拒絶反応を起こしているのだろうと思う。 夕食後の薬は、コップ1杯の水素水で服用。 午後9時50分、入浴後、コップ1杯の水素水。 夜の測定 体重56.1kg、体温36.3度、最高・最低血圧測定不能。 ※5回連続脈異常 1回目91/51(68)、2回目96/65(71)、3回目97/56(74)、 4回目121/59(68)、5回目114/52(68)。 午後10時41分、就寝。 11月11日午前38分、起床。 朝の測定 体重56.1kg、体温36.0度、最高・最低血圧測定不能。 ※5回連続脈異常 1回目128/96(67)、2回目142/115(60)、3回目122/67(58)、 4回目115/66(60)、5回目123/67(58)。 午前7時50分、朝食。 豚肉入り味噌仕立て「にゅう麵もどき」。 味噌が濃すぎたのか、豚肉三切れほど、素麺二すすりほどでギブアップでした。 5回目のドセタキセルの点滴注射(抗がん剤点滴投与)を取り止めたので、10月20日の4回目投与がドセタキセル点滴注射の最後ということになる。してみると、今日11月11日は、最後の点滴注射から既に22日目に入ったということになる。しかし、味覚異常は消えてはいない。 ヤカモチの場合は10月23日の新型コロナの検査で陽性という判定があったから、コロナによる後遺症としての味覚異常・嗅覚異常が重なっているということも考えられるので、これも考慮に入れないといけない。 コロナが治癒したのはいつなのかは定かではないが、外出自粛が推奨されていたのは10月28日(5日間)まで、後期高齢者など抵抗力の弱い人との接触を避けるべきと推奨されていたのは11月1日(9日間)まで、であるから、まあ11月2日には治癒していたと考えれば、コロナ治癒後9日目に入っていることになる。コロナによる味覚異常になった或る人の話では、1週間程度で元に戻ったらしいから、ヤカモチの場合もそれと同じなら、コロナによる味覚異常はもう消えていることになるが、ドクターの話では人それぞれ、ケースバイケースだというから、我が味覚異常・嗅覚異常が消え去るのがいつということは一概には言えないという、何とも頼りない見通しという次第。それでもアト1ヶ月程度で味覚が正常に戻ってくれることを期待して・・諦めずに希望を持って・・という訳であります(笑)。 プラスで、バナナ1本、ナシ半個を食す。果物はその酸味の所為か、余り抵抗なく食べることができる。 さて、今年初頭に軽い脳梗塞症状発症ということで、脳神経外科にもお世話になっているのだが、今日は、その要経過観察のための通院予約日であります。 予約時刻は10時30分となっているので、10時過ぎを目安に石切生喜病院脳神経外科に出向く予定である。 朝食後の薬は、例によりコップ1杯の水素水で服用。 ニュベクオ錠とセットで服用していたプレドニン錠であるが、今回からはニュベクオ錠のみの服用となり、プレドニン錠は服用停止であります。 午前9時18分、マイCBで外出。石切生喜病院へ。 午前9時30分、病院到着。 受診申し込みの機械受付を済ませ、受付票と連絡表を受け取り、これを脳神経外科受付に提出したのが午前9時37分、しかし、名前を呼ばれて受診室に入ったのは11時55分。2時間18分も待ったことになる。予約表に記載された予約時間は10時30分。予約時間からは1時間25分も遅れての受診であります。 12時22分、会計を済ませて病院を出る。今回は薬の残高が、ロスーゼット錠については12月18日まで、プレタール錠については12月23日まであることから、診察・問診だけということで、請求額は8円でした。10円を投入し、お釣り2円を受領。昨日(11/10)の診療請求額が7万5千円余であったので、その落差に驚いています(笑)。 病院を出て、道路向かいのライフ新石切店に立ち寄り、安田ヨーグルト越後姫2本、亀田の柿の種(6袋入り)1個などを購入。(ライフ新石切店) 12時38分、ライフを出て帰宅の途につく。 午後1時10分、帰宅。 食欲もなく、胃の調子もよくないので、昼食は抜きとしました。 午後6時52分、夕食。 夕食は、豚肉の水炊き。みそ仕立てにしていた水炊きだが、朝食の味噌仕立て「にゅう麵もどき」の味噌が濃すぎて、一気に味噌味への拒絶反応が顕在化、味噌をしばらく止めます。ポン酢のタレでいただきます。 食べたくないという状態なので、ご飯は茶碗に3分の1程度と少なくしましたが、豚肉は3切れ、白菜、葱など野菜は三口程度、豆腐も3個で、ギブアップ。 食後の薬を呑むために無理して食べているだけであるが、その薬はコップ1杯の水素水で服用です。 入浴後、体重55.5kgは測定したものの、体温、血圧は測定せぬまま。 午後11時23分、就寝。 11月12日午前7時18分、起床。 朝の測定 体重55.1kg、体温36.3度、最高・最低血圧測定不能。 ※5回連続脈異常 1回目137/94(71)、2回目125/69(61)、3回目136/55(58)、 4回目127/64(55)、5回目116/60(55)。 午前8時、朝食。素麺半束の「にゅう麵もどき」でしたが、半分を食べただけ。ナシ半個、安田ヨーグルト越後姫1本。 食後の薬は、コップ1杯の水素水で服用。 今日(11/12)は、囲碁例会の日であるが、体に力が入らないので欠席。 11月10日の5回目のドセタキセル点滴注射を中止したので、その2日後である今日は病院に出向き免疫力回復促進のための皮下注射をする予定になっていたところ、その必要がなくなったことから、囲碁例会に出席することも可能でありました。しかし、その気力がなく欠席であります。 先日メールで欠席することは知らせ済みであったことで、欠席するためのハードルが低くなっていたことも、欠席を後押ししたと言えるのかもしれない。 午後1時38分、今日も昼食は抜き。ジャージー牛乳プリン1個、アイスバーしろくま1本、バナナ1本、亀田の柿の種小袋1個を昼食代わりに食す。 午後7時21分、夕食。 夕食は、豚の水炊き。食べなくてはならないと思っただけで、吐き気とまでは行かないが、胃の具合がおかしくなり、気分が悪くなる始末で、とても食べられる状態ではない。 茶碗に4分の1程度のご飯を盛り、ポン酢ダレでいただく。豚肉3切れ、白菜・白葱少々、豆腐5~6個、以上でギブアップです。 これでは栄養もカロリーも不足であることは承知だけれど、体が受け付けないのだから仕方ない。 本日はここまでとします。<参考>入院・通院・闘病記はコチラ。

2025.11.12

閲覧総数 142

-

3

自宅療養記・鍋料理も水炊きならOKです。

10月30日午後7時30分、夕食。 夕食は、銀輪散歩の帰りに買って来たバラ寿司と巻き寿司。 相変わらず食欲不振にて、バラ寿司は半分弱、巻き寿司は4個のうちの2個を食べただけ。 食後の薬は、コップ1杯の水素水で服用。 日本シリーズ第5戦をTV観戦しているうちに居眠り、すっかり眠り込んでしまいました。 次に目が覚めたのは・・。 10月31日午前2時20分、起床。 はい、目が覚めた時は、もう朝かと思い込み、起床となりん¥ました。 書きかけのブログ記事に30日の銀輪散歩の様子を書き加えて、記事を仕上げ、投稿したら、午前5時24分になっていました。 写真が多くあったことで、フォト蔵アルバムへの登録など、下準備に時間を要してしまいました。 午前5時30分、ベッドに入って眠り直す。 午前9時30分、起床。 朝7時50分頃には朝食を準備した妻に起こされたようなのだが、その記憶もなく眠りこけていたようで、「にゅう麵モドキ」がすっかり冷えてしまい無駄になりました。作り直そうかといわれたが、食欲もイマイチなので、それは断り、バナナ1本、洋梨4分の3個、ヤクルト1本、亀田の柿の種・梅しそ小袋1個、ミックスナッツ一掴みを以って朝食とする。 食後の薬は、コップ1杯の水素水で服用。 午前11時14分、入浴。前夜お風呂に入らなかったので朝風呂です。 午前11時45分、風呂上がり、コップ1杯の牛乳。タンパク質の補給であります。 12時30分、昼食。朝食べ損ねた「にゅう麵もどき」を通常の半分程度の量で作って貰って、これを完食。 午後7時、夕食。 夕食は、妻に言って買って来て貰った巻き寿司(5個入り)のうち、3個だけを食す。それとみそ汁と。 食後の薬は、コップ1杯の水素水で服用。 頭痛。手先・足先の痺れ。腰など各所に痛みあり。胃も不調。 午後7時34分、ベッドで、休憩。ウトウトと。 午後9時37分、起床。 午後10時48分、入浴前、コップ1杯の水素水。 午後11時7分、入浴後、コップ1杯の水素水。 夜の測定 体重55.5kg、体温36.7度、最高血圧119.5、最低血圧68.5。 午後11時47分、就寝。 11月1日午前5時51分、起床。 朝の測定 体重55.1kg、体温36.9度、最高血圧131、最低血圧71。 ※5回測定中、4回脈異常 1回目130/80(72)、2回目109/54(68)、3回目131/71(82)、 4回目105/64(68)、5回目125/66(78)。3回目のみ正常測定値。 プレ朝食:バナナ1本、コップ1杯の水素水。 午前8時、朝食。 あんパン1個、洋ナシ半個、ヤクルト1本、コップ1杯の牛乳、亀田の柿の種梅しそ小袋半分。 食後の薬は、コップ1杯の水素水で服用。 午前11時、CBで外出、石切生喜病院泌尿器科受診へ。 痛み止めのトラムセット配合錠と胃の粘膜を保護する薬・ムコスタ錠を処方して貰うための通院である。(ハリガネ工場の前を通り・・) 午前11時10分、病院到着。 薬のみで機械受付完了。薬のみなので、待つこと20分ほどで看護師さんから、薬が出ましたとの説明があり、会計窓口に回り、番号札を頂く。 電光掲示板に自身の札の番号が表示されると、機械での支払いが可能となるのであるが、その前に、道路向かいのリハビリ病棟の1階にあるレストランで昼食を済ませてしまおうと思ったのであったが、土・日曜日・祝日は定休日にて休業。以前、このレストランで海老フライ定食が美味しく食べることが出来たという記憶があったので、この店に向かったのであったが、是非もなしであります。 ライフ新石切店でおむすびでも買って・・と方針変更。(ライフ新石切店) 午前11時45分、ライフ新石切店に向かう。 ライフで、おむすび2個をランチ用に、「ミックスナッツ」1袋と「ごま菓子・ひとくちセサミン・小魚・カルシウム」1袋を栄養補助のおやつ用に、また、朝食用に「安田ヨーグルト・越後姫」2本を購入。 12時12分、ライフの店先のベンチで、おむすび2個食べて、病院に戻る。 会計可能となっていたので、会計を済ませ、薬も受け取り可能となっていたので、これを受け取り・・。 12時31分、病院を出る。(病院からの帰り道) 午後1時3分、帰宅。 帰宅後、昼食の補充として、みそ汁に素麺を具として入れて貰って、椀1杯を食す。また、栄養補充のため購入した「ミックスナッツ」1つかみと「ひとくちセサミン・小魚・カルシウム」2個をオヤツに食べる。 部屋で横になっていると、寒気もあって少し発熱、頭痛もあり、くしゃみ、鼻水の風邪症状に。 23日にコロナ陽性となった折に貰ったPL顆粒を1包服用。 体温、37.5度、37.2度、37.5度、37.1度と微熱で推移。 容態が急変するなどの不安もあり、今のヤカモチの体力状況では、発熱外来を通して、院外で1時間以上も待つことはできそうもないので、どうしたら良いかを、石切生喜病院に電話して相談すると、懇切・的確な説明を頂き、万一の場合の対処方法について理解。ひとまず安心感が得られたので、今日、明日、明後日と様子を見ることとしました。 夕食は、豚しゃぶ・水炊き鍋で、漸く家族と同じものを食べることができました。 と言っても、未だ家庭内感染に留意するに越したことはないので、一人鍋であります。 味覚異常で、タレのポン酢に普通につけると豚肉も苦くなってしまうのであるが、ほんの少しだけだと、苦くはならないので食べることができます。豆腐も同様です。白菜や葱やエノキダケなどその他の具も同様。 決して以前のように美味しいと言える味ではないのであるが、食事らしい食事をしているという感じがあって、満足感がありました。 食後の薬は、今日貰って来たトラムセット配合錠とムコスタ錠、そしてPL顆粒1包を含み、所定のものをコップ1杯の水素水で服用です。 午後7時29分、体温36.9度。熱は少し下がっている。 しかし、今日は入浴を差し控えます。 ということで、今日の記事はここまでとし、記事アップします。<参考>入院・通院・闘病記はコチラ。

2025.11.01

閲覧総数 176

-

4

自宅療養記・MTB出動

昨日(8/23)午後4時頃、MTB(マウンテンバイク)のチェーンロックというかワイヤーロックというか、そのワイヤー切断に成功。 キーを差し込んでもロックが解錠されなくなってしまったため切断するしかなかったという次第。 ペンチで悪戦苦闘するうちに何とか切断出来たのであるが、右手指の第2指~第5指(人差し指から小指まで)の第1関節と第2関節の間の部位にマメが4つも出来てしまった。手をよく洗い、マメに溜まった液体を抜き、絆創膏を貼って手当。(手にマメができちゃった、マメにやり過ぎ?) 一応、指紋は消して置くこととします(笑)。 これでMTBを取り出すことができるので、8月24日は、これに乗って自転車屋さんに行き、新しいワイヤーロックを購入しようと思う。 退院後、自転車初乗りということになる。 8月23日、午後7時過ぎ、夕食。 夕食は「鍋焼きうどん」。このくそ暑い時に「鍋焼きうどん」はないだろうと思うが、うどんが食べやすいのでリクエストした次第。 冷凍食品「鍋焼きうどん」として販売している出来合いのセットであるから、家内も簡単に用意できるということで、ウィンウィンであります。 ちょっときつかったが夕食は完食できました。 少しずつ、食欲も元に戻りつつあるか。 吐き気も余り感じなくなっている。 夜の体温と血圧は次の通り。 体温35.8度、平均最高血圧118、平均最低血圧63です。 8月24日午前0時20分就寝。 同午前6時10分起床。 朝の体温、血圧は以下の通り。 体温36.4度、平均最高血圧140、平均最低血圧74でした。 今朝から、血圧降下剤(エンレスト錠、アムロジンOD錠)の服用を再開することとします。 午前8時、朝食。 トースト2/3枚、ハム3/4枚、リンゴ3/8個でギブアップ。 昨日の朝食よりも少なくしか食べられなかった。 朝食後の薬服用後、ミカン1個を食す。少し吐き気。太田胃散服用。 午前10時5分、行きつけの自転車屋さんに電話。 営業しているかどうかの確認である。 MTBに乗って自転車屋へ。 ワイヤーロックとライトを購入。 帰宅は、午前10時45分。 自転車屋への往路は坂道を下るだけなので問題ないが、自宅への復路は坂道を上ることになるので、苦しい。途中から押して歩く。入院前は難なく上れた坂道が全く上れない。ここまで筋力が落ちているとは衝撃的。 自販機でポカリスエットを買って水分補給。 何ともしまらないMTB初出動でありました。(マイMTB)※新しく買ったライトとワイヤーロックは〇で囲んでいます。 正午過ぎ、昼食。 今日も、冷やし素麺です。完食。 午後は、伊田篤史九段vs福岡航太郎七段のNHK杯テレビ囲碁トーナメントを観戦。そして、少し昼寝。 午後7時10分、夕食。 今日の夕食は、ヤカモチの希望で、豚肉の冷しゃぶ。 ポン酢と大根おろしで食べたら、美味しいのではないかと思って、リクエストしたのだが、まあ、それなりに美味しくは食べられたが、事前に想像していたほどの美味しさではなかった。 お茶碗3分の1位の量のご飯とみそ汁と冷しゃぶ&野菜、それでも90%の完食でありました。 少しずつ、食欲が正常化に向かって回復しているのだと思うが、その歩みは遅々たるものである。

2025.08.24

閲覧総数 184

-

5

立葵咲く道の辺に・・・

立葵(たちあふひ) 咲く道の辺に 妹待てば 遠山はるか 白雲(しらくも)の立ち 葵(あふひ)咲く 我妹(わぎも)の笑(ゑ)みの 行く道に 梅雨の晴れ間の 朝の日は照り 夏野ゆく 道ひとすぢに いちしろく 葵(あふひ)の花は 咲きにけるかも立葵(タチアオイ)三態 万葉歌に出てくる「あふひ」はフユアオイ、フタバアオイ、カンアオイと諸説あるが、このタチアオイだという説もある。梨(なし)棗(なつめ) 黍(きみ)に粟(あは)嗣(つ)ぎ 延(は)ふ田葛(くず)の 後も逢はむと 葵(あふひ)花咲く(作者不詳 巻16-3834)(歌意)ナシ、ナツメ、キビに次いでアワが実るように次々とはきみに逢うことは叶わないけれど、クズのつるが二手に分かれても、伸びていって先ではまた出会うように、後にもまた逢いましょうと、葵の花が咲くことだ。「葵・あふひ」と「逢う日・あふひ」とが懸け詞になっている。 タチアオイは、平安時代には「唐葵」と呼ばれていたが、江戸時代に「立葵」と呼ばれるようになる。 葵(あふひ)は、その葉が太陽に向いてどんどん伸びてゆくところから、「あふひ=仰日」となった、とのこと。 通常、「葵」と言えばこの「立葵」を指すが、将軍徳川家の葵の御紋は「双葉葵」の方である。京都の葵祭の「葵」も「双葉葵」の方である。

2008.06.27

閲覧総数 855

-

6

自宅療養記・霜月の珍事

11月5日0時30分、就寝。 午前4時、起床。 ブログを開くと4日のアクセス件数が4804件という多数を記録して居りました。 これは、当ブログの1日当たりのアクセス数としては、史上最多の新記録であります(因みに、これまでの最多記録は2024年6月21日の4047件)。 それで、楽天ブログランキング・その他ジャンルを開いてみると、6位にランクされていました。(2025年11月5日の楽天ブログ・その他ジャンルランキング) ついでに、楽天ブログ全体での順位はと調てみると27位にランクされていました。(2025年11月5日の楽天ブログ全体のブログランキング) 時々、こういう珍事が起こるのですが、何故、こういう一時的なアクセス数の異常な増加が発生するのか、理由がよく分からない。 午前7時40分、朝食。 朝食は、みそ仕立ての牛肉入り「にゅう麵もどき」でありました。これに飲むヨーグルトの「安田ヨーグルト・越後姫」1本。 さて、みそ仕立てにすれば、少しは美味しく感じられるかと期待したものの、苦くはないだけで、味は殆ど感じられない。「無味」である。 コロナになる前には、塩味や醤油味の比較的濃いものは勿論、通常の濃さのものについても「苦い」と感じたりしたものの、ちょっと美味しいと感じる味のものもあったりしたのだが、コロナに感染して以降は、抗がん剤による副作用の味覚異常とコロナによる嗅覚・味覚異常とがダブルで起きているようで、舌も鼻もまるで機能せず、の状態にあり、何を食っても味がしないのであります。 そんなことで、みそ仕立ての牛肉入り「にゅう麵もどき」も、無味であったという次第。 ただ、甘味は幾分感じられることでもあるので、なるべく甘めの味付けにすれば、幾分かは美味しいと感じることもできるのではないか・・などと思ってみたりも。 朝食後の薬は、コップ1杯の水素水で服用です。 午前8時40分、CB(クロスバイク)で、外出。石切生喜病院へ。 前日(4日)装着のホルター心電図の測定計器を体から取り外して貰うための通院である。 病院到着は午前8時53分。2階検査室前で待つこと数分、名前を呼ばれて検査室に入り・・。 午前9時8分、測定計器装着解除完了。正しく測定されていることも確認できたということで・・。 午前9時22分、病院を出て・・。 午前9時28分、ライフ新石切店で買い物であります。 しゃぶしゃぶ用の豚肉1パック、西京味噌(白みそ)1パック、うどんスープ1人前8ヶ入り1個を購入。朝食用に安田ヨーグルト・越後姫2本も購入。オヤツ兼栄養補助用に、「しらすとアーモンドのサクサクせんべい」1パック、「お徳用素焼きミックスナッツ(アーモンド、カシューナッツ、クルミ)」1パック、「カリッと!亀田の柿の種梅しそ6袋入」1パックを購入。 ライフを出て、外環状道路から石切生喜病院にご挨拶し、最初の信号で左折、東へと進む。(石切生喜病院) その道沿いにあった黄色の家です。(黄色の家) 午前10時12分、帰宅。 コップ1杯の水素水。ミックスナッツ1つかみ。しらすアーモンドせんべい2枚。 12時3分、昼食。 昼食は、きしめん。うどんだしに白みそを加えて、しゃぶしゃぶ用の豚肉、半熟玉子、油揚げ、葱をトッピングした、白みそ仕立ての「きしめんもどき」ということでありましたが、何の味も感じない「きしめんもどき」でありました。甘味のある白みそ仕立てにすれば、少しは美味しくなるかなという「甘い」考えは見事に外れました(笑)。 わが辞書に「美味い」、「美味しい」などという言葉はないのだということを忘れての、無駄な抗いでありました(笑)。 昼食後の薬は、胃の粘膜を保護するというムコスタ錠のみ。これもコップ1杯の水素水で服用です。 午後7時5分、夕食。 夕食は豚しゃぶ用の肉での水炊き。鍋料理でした。ポン酢をつけ過ぎないように工夫したり、酢を足してみたりもしましたが、味覚を無くしている今のヤカモチには何をしても、無味・無意味でありますかね。不覚にも 味覚無くした ヤカモチは 朝昼夜も 無味の一筋 (無味家持) 夕食後の薬は、コップ1杯の水素水で服用です。 ホルター心電図測定計器の装着から解放されたので、今夜はお風呂に入れます。 今日の記事はここまでとします。<参考>当ブログの歩み過去記事一覧はコチラ。 入院・通院・闘病記はコチラ。

2025.11.05

閲覧総数 185

-

7

自宅療養記・抗がん剤点滴投与を取り止める

11月9日午後7時、夕食。 夕食は、餃子であったが、食欲がまるでなく、胃がつっかえている感じで、とても食べられる状況ではなく、餃子ひと切れとご飯ひとくちでもうギブアップでした。 今日は、雨で銀輪散歩にも出かけられず、家でゴロゴロしているばかり、そういうことも原因しているか。 それでも、みそ汁だけは全部飲み干す。 これでは栄養不足と、「野菜のかりんとう」をふた掴みと「亀田の柿の種(梅しそ)」小袋1個分を食べたが、余り意味のない補充であるか。 食後の薬は、コップ1杯の水素水で服用。 午後9時、入浴。 午後9時19分、入浴後、コップ1杯の水素水。 夜の測定 体重56.1kg、体温36.4度、最高・最低血圧測定不能 ※5回連続脈異常 1回目121/49(74)、2回目105/53(70)、3回目119/87(75)、 4回目113/68(74)、5回目107/46(65)。 午後10時25分、就寝。 11月10日午前5時9分、起床。 プレ朝食:バナナ1本、野菜のかりんとう2掴み、コップ1杯の水素水。 朝の測定 体重56.2kg、体温36.0度、最高・最低血圧測定不能 ※5回連続脈異常 1回目132/75(82)、2回目135/72(76)、3回目135/75(74)、 4回目132/74(67)、5回目128/72(69)。 午前6時23分、CBで外出、石切生喜病院泌尿器科へ。 今日は5回目の抗がん剤点滴投与の日。 よって、朝食はコンビニで買ったサンドイッチで、というつもりで出かけたのだが、コンビニは東高野街道沿いにあるところ、これに出くわす前に路地に入って、別のルートを選択してしまったので、コンビニに出会うことなく病院に到着してしまいました。(石切生喜病院の駐輪場 一番手前がマイCB) この時間だと、さすがに駐輪場もガラガラです。 午前6時31分、病院到着。整理券番号は50番でした。 仕方なく病院内の自販機であんぱん1個を購入。 午前6時38分、このあんぱんで朝食とする。 朝食後に服用すべき薬はウェストポーチに入れてそれぞれ持参したので、コップ1杯相当の水素水(これも水筒にて持参)で服用。 午前7時12分、機械による受診申込み受付完了。受付・連絡票受領。 午前8時2分、採血終了。 午前8時9分、泌尿器科へ連絡票提出。 午前10時、受診完了。 主治医の先生との話し合いで、今回の抗がん剤点滴投与(ドセタキセル点滴注射)は取り止め・キャンセルとしました。味覚異常などが深刻化していること、手先・足先の痺れという副作用もずっと継続していること、血液検査の結果も順調に数値が改善していることなどからの総合判断である。<参考>ALP値:659(前回818、前々回997、三前回2403、四前回3530、五前回3888)PSA値:28.69(前回37.42)ALP(IFCC)値:232(前回288、前々回351、三前回846、四前回1243、五前回1369) 体幹が弱って、体にふらつきがあることから、リハビリが必要と要望したところ、1階のリハビリ室を紹介いただいたので、同リハビリ室にて、11月13日(木)9:00で予約を取ることとしました。 午前11時30分、会計を済ませ病院を出る。 家を出た時は、抗がん剤の点滴投与を受けるつもりで来たから、早くても12時半くらいまでは点滴に時間を要し、会計などを済ませて病院を出るのは午後1時過ぎになると思っていたので、1時間30分も早く終わったことになる。(まごころ喫茶・ペリカンの家) 久しぶりに、喫茶「ペリカンの家」へ。 昼食は、ささみフライのランチを注文。しかし、味覚異常の所為で苦くて食べられない。野菜サラダ少し、玉子焼き2切れ、ささみのフライ半分程度、ご飯3~4口程度、豆腐煮物1個、みそ汁カップ1杯、ランチ全体で言えば、半分以上を食べ残してギブアップでした。 店主のももの郎女さんには、沢山食べ残してしまったことをお詫び申し上げて、退出であります。 喫茶・ペリカンの家の道路向かいは、石切生喜病院の入院病棟。ヤカモチも何度かお世話になっている病棟であるが、その西側の庭には秋がありました。(ネグンドカエデの黄葉)(サクラの紅葉) 椿の花も咲いていました。(椿) そして、恩智川沿いの道に出る手前に荻の群生。 素麺ではありません。(荻の群れ) 12時7分、花園中央公園に立ち寄る。(花園中央公園) 花園中央公園の紅葉を銀輪散歩しましたが、それは別途の記事にまとめることとします。 12時33分、花園中央公園を出て、帰途につく。 午後1時、帰宅。 今日のブログ記事はここまでとします。<参考>入院・通院・闘病記はコチラ。

2025.11.10

閲覧総数 139

-

8

ハルニレの葉に赤い花

ハルニレの葉に赤い花のようなものが沢山咲いていました。 多分虫こぶだろうと調べてみると、果たして、「オカボノクロアブラムシが作った虫えいである。」という記事が見つかった。この虫こぶのことをハルニレハフクロフシと呼ぶらしい。 <参考>ハルニレハフクロフシ(ハルニレの葉に出来たハルニレハフクロフシ)(同上) ひとつ、ふたつはよいけれど、下のようになると不気味と言うか何と言うか。(同上) オカボノクロアブラムシというのは、早春に卵から孵化し、ハルニレなどの新葉の汁を吸って幼虫が生長し、この幼虫の吸汁刺激によって虫こぶが形成されるらしい。幼虫はこの虫こぶの中で成長し、夏になると雌成虫はその名が示すようにオカボ(陸稲)などイネ科の植物に移住し、その根で繁殖するとのこと。秋、10月頃になると再びハルニレに帰って来て産卵するとのこと。 さすがのヤカモチさんもこの虫こぶを切り開いて中を覗く気にはなれませなんだ。 <参考>オカボノクロアブラムシなど <追記> 英坊3氏から「勇気を出して、その虫こぶを開いてみましょう。」とのコメントを頂戴しました。言われてみればその通りでありますので、早速、開いてみました。 余りにも小さい虫なので、うまく撮れていませんが、一応、形は分かるかと。黒くなった奴もいれば、まだ白っぽい半透明の体の奴もいる。虫嫌いな人にはノーサンキューな写真でしょうが、これがオカボノクロアブラムシであります。(ハルニレの葉の虫こぶの中のオカボノクロアブラムシ) (同上)

2016.05.23

閲覧総数 2211

-

9

枯れ葉が舞い込んだ

書斎に枯れ葉が舞い込んで来た。 と言っても、枯れ葉みたいな蛾、アケビコノハである。 虫の姿も殆ど見かけなくなった、この寒い夜に、何処から入り込んだのか、バタバタと部屋の電灯の周りを、比較的大型の蛾と思しき虫が飛び回ったのでありました。フェイスタオルを手にして、その飛び回る闖入者をはたき落としてみた。 (アケビコノハ)<参考>アケビコノハ・Wikipedia 木の葉そっくりの蛾。 少しピントが甘かったようなのが残念であるが、この見事な擬態を楽しんでいただきましょう。 撮影後は、ティッシュでそっと覆い、極力、翅を傷めないように注意を払いながら、包み込むようにして、これを捕獲。ベランダから外の闇へ、ティッシュを開いて、打ち捨ててやりました。もうそんなに長くはない命なんだろうが、我が家の庭の片隅でか、隣家の庭へと移動してかは知らねども、生きられるだけ生きよ、という次第。 本日は、ブログ記事を書く心算もなかったのであるが、妙な木の葉が舞い込んで来たので、急遽、記事アップすることとしました。<追記> 今朝(12/12)庭に降り立つと、昨夜の蛾が居ました。2階のベランダから投げ捨てた位置の直下の地面にじっとしています。 もう一度撮影させていただく。 真横からも。 正面からも。人相、いや「蛾相」や如何に。 掌に乗せてみると、肢を微かに動かしている。 寒いから身体を動かせないのであろう。 「凍て蝶」ならぬ「凍て蛾」である。 石の上に寝かせて撮影してみる。 顔の部分をアップで。 石の上では寒かろうと、柔らかな草の茂みの中へ入れて上げましたが、ほぼ冬眠状態にて、肢を微かに動かすだけ。既にして枯れ葉になっているこの蛾であるが、命尽きる時が近づいているようです。

2017.12.11

閲覧総数 2746

-

10

オギ(荻)にノギ(芒)なし

花園中央公園に荻の群落がありました。 ネットフェンスで囲まれた区域で立ち入ることはできないのだが、ネットフェンスの隙間から、これを覗き見ることができるし、フェンス近くに生えているものにはその穂に触れたりもできる。 このネットフェンスには以前は葛(クズ)が繁茂してその内側が全く見えない状態であったのだが、最近になって、この葛が全て除去されて囲いの内側が見えるようになった結果、内側に群生している荻が見えるようになったという次第。 銀白色の豊かな穂が風に靡く姿が美しい。(荻)(同上) ススキが群生していると思っていたが、よく見ると荻であった。 オギとススキの違いは、茎を1本ずつ立てて、ススキのように株立ちはしない、花穂がススキよりも大きい、などであるが、ノギ(芒)がススキの穂にはあるが、オギにはこれがないということが区別する上で一番手っ取り早い方法である。(注)ノギとは「イネ科の植物の小穂を構成する鱗片(頴)の先端にある棘状の突起のこと。」(Wikipediaより)<参考>ススキとオギの見分け方(同上 穂にはノギが見られない。) 爪と瓜の漢字を混同しないために「爪にツメなし。」と言ったりするが、ススキとオギの区別についても「オギにノギなし。」と言うようです。(同上) 荻は万葉集に登場する万葉植物でもあります。神風(かむかぜ)の 伊勢の浜荻(はまをぎ) 折り伏せて旅宿(たびね)やすらむ 荒き浜辺に (碁檀越(ごのだんをち)の妻 万葉集巻4-500)(畏き風の吹く伊勢の浜の荻を寝床代わりに折り敷いて、旅の宿りとしようか。荒々しい浜辺で。) 南北朝時代の連歌集に「草の名も所によりて変はるなり難波の葦は伊勢の浜荻」(菟玖波集)というのがあり、伊勢の浜荻とは難波で言う葦のことだと言っている。 葦と荻とは名前を異にする同じ草だと言う訳である。 万葉でも、次の東歌では同じ草だと見ていたことが覗える。妹なろが 使ふ川津の ささら荻あしと人言(ひとごと) 語りよらしも (東歌 万葉集巻14-3446)(あの子が使う船着き場の小さな荻葦のことを、悪いと人々は語り合っているらしいよ。) 一方で、「葦辺の荻」と「葦」と「荻」とを別の植物と認識している歌も存在するから、やはり荻は「荻」であって、「葦」の別名という訳ではないのである。葦辺なる 荻の葉さやぎ 秋風の吹き来るなへに 雁鳴き渡る (万葉集巻10-2134)(葦辺の荻の葉が音をたて、秋風が吹いて来るのにつれて、雁が鳴き渡って行くことよ。)(同上)(同上) 姿形はススキに似て、生息場所は葦のそれと似ている。 で、ススキと間違えられたり、葦とごっちゃにされたり、と些か影の薄い植物である。 もう一つ、漢字の「荻」というのも「萩」に似ていて、一瞬「萩」と読み違えたりもする。訓も「オギ」と「ハギ」は似ている。名前からして紛らわしいのもこの植物にとっての不運であったかも知れない(笑)。 銀白色の美しい穂を靡かせても「ススキ」と見てしまわれ、「荻だ!」と主張したら「ナニ、萩?」と見間違えられる、という次第。 我々は生まれた瞬間の第一声が「オギャー」、つまり「オギや」と叫んでいるのに、その後、オギのことは忘れてしまうのである。 まあ、そんなことには少しも気にとめず、今日もあの銀白色の美しい穂を秋風に靡かせて、オギは我々の目を楽しませてくれるのであります。(同上)萩尾花 それこそ秋と 人は言へ 荻の花穂を 秋とや言はむ (荻家持)<参考>万葉関連の過去記事はコチラ。

2018.11.03

閲覧総数 1786

-

11

実を見て撮らざるは

義を見てせざるは勇無きなり。 ご隠居ヤカモチとなって以来、この言葉に当てはまるような状況に直面することは先ず無いヤカモチ。実を見て撮らざるは情無きなり。 このように言い換えれば、銀輪散歩・銀輪徘徊の場面でのヤカモチにも当てはまる言葉となるかもしれない。 この季節、実を見ると自ずからに情趣おぼえてカメラ向け、これを写真に撮るというヤカモチであります。 そんなことで、実の写真もかなり溜まっている。 ということで、実はあるが実のない話、或いは「身も蓋もない」実の話となってしまうことを予感しつつの、実の記事であります。 先ずは、ヤナギバシャリントウ。(ヤナギバシャリントウ) 中国原産の植物。バラ科シャリントウ属。 学名:Cotoneaster salicifolius 道に沿った土手の斜面を覆うように横に広がっていた背の低い木。 赤い実が生っていたが、何という名の木なのかわからなかった。 ネットで色々調べてみて、ヤナギバシャリントウ(柳葉車輪桃)という植物であることを知った。(同上) 「改良された園芸品種、オータム・ファイアーは地面を這う性質を持ち、都市緑化に利用される。」とあり、この木も地を這うように横に広がっているから、そのオータムファイアーであるのかもしれない。(同上)<参考>ヤナギバシャリントウ・松江の花図鑑 小さな赤い実が日に照らされて美しい。秋の日の 傾く時に いざ行かな 車輪桃(しゃりんたう)の実の 赤く照る見む (銀輪家持)(本歌)この雪の 消残(けのこ)る時に いざ行かな 山(やま)橘(たちばな)の 実の照るも見む (大伴家持 万葉集巻19-4226) 次も赤い実。(カマツカ<鎌柄>の実) この木も当初、名前不明であったが、ネット検索でカマツカの実であることが判明。 バラ科カマツカ属。 カマツカ(鎌柄)という名称は、その材を鎌の柄に用いたことによる。 別名、ウシゴロシ(牛殺し)などという穏やかならざる名前。 学名、Pourthiaea villosa(同上)われはもや 鎌柄見たり 皆人の 見過ぐし行ける 鎌柄見たり (藤原鎌柄)(本歌)われはもや 安見児得たり 皆人の 得がてにすとふ 安見児得たり (藤原鎌足 万葉集巻2-95) カマツカ(鎌柄)とカマタリ(鎌足)とで遊んでみた戯れ歌です。 鎌足はカタマリとかカマボコとか遊びやすい名前である(笑)。 次も、赤い実でヒメリンゴ。 正式な和名はイヌリンゴと言うようだ。(イヌリンゴ 別名ヒメリンゴ)<参考>イヌリンゴ・Wikipedia 昨年の秋にもこの実を見ていて、ヒメリンゴのようだと思ったのだが、確信が持てず、不明としていたが、やはりヒメリンゴだろうというのが今回の結論。 サクランボくらいの小さな実。齧ってみたら、酸っぱいリンゴの味。 勿論、美味しくはない。しかし、ヒメリンゴと結論付けるには十分な味でありました。 バラ科リンゴ属のイヌリンゴ。別名、ヒメリンゴ。 学名:Malus prunifolia犬とあらば かじらなくあり 姫林檎 姫とありこそ かじりもぞする (犬家持)姫とありて 齧りみたるも 食へる実に あらずありけり 犬なる林檎 (猿家持) イヌとかサルとかヘビとかが名に付されていると、齧るのもいささか躊躇されるが、ヒメと付いているとちょっと齧ってもみるかという気になるから、面白い。 名前による印象で、人の行動も左右されるようであります。(同上) さて、赤い実が続き、目が充血してしまったかもしれないお方の「箸休め」ならぬ「目休め」にこんな実のような花はどうでしょうか。(ヒマラヤスギの雄花)<参考>ヒマラヤスギ・Wikipedia マツ科ヒマラヤスギ属の常緑針葉樹。 学名:Cedrus deodara 当初、実かと思ったが、そうではなく、これは雄花の蕾のようです。 ヒマラヤスギの花期は10月~11月だそうだから、季節的にも合致する。 花ではなく実であったとしても、さすがのヤカモチもこれを齧ってみようとは思わない。 ヒマラヤスギではなくヒメラヤスギという名であっても、同じである。 雄花は熟すと茶色になって開き、黄色の花粉を風に飛散させ、やがてポトリと落下する。 この木はヒンドゥー教では聖なる木とされているようだが、白っぽい薄緑色の雄花が幾つも並んでいる姿は、物静かで、何か爽やかな感じがする。ヒマラヤの 杉の雄花の 涼しかり 音無く風に 少し揺れける (杉家持)(同上) 再び、実の話に戻りましょう。 カリンの実です。(カリン<花梨>の実)<参考>カリン・Wikipedia これはお馴染みのカリン。その名を調べるまでもない。 バラ科カリン属の落葉高木。 学名:Pseudocydonia sinensis 果実は何やら間の抜けた顔立ちであるが、花は可愛い顔をしている。それ花は 可憐なれども 花梨の実 何処吹く風の 間抜け面して (実家持) 次は、クロガネモチの実。(クロガネモチ)<参考>クロガネモチ・Wikipedia モチノキ科モチノキ属の常緑中高木、クロガネモチ。 黒金餅、黒鉄黐が漢字表記。 別名、フクラシバ、フクラモチ。 学名:Ilex rotunda 庭木としてもよく植えられているが、それはクロガネモチが金持ちに通じるからだそうな。しかし、クロガネモチであってオオガネモチではないのだから、大金持ちになれるという訳ではない。熟して赤くなった実を沢山つけている姿は美しいものがあるから、それが愛されて庭木としての人気があるのでしょう。 写真の実は10月15日撮影のもので、まだ赤く熟する前の実であるが、今は濃い赤色になっていることだろう。先月の クロガネモチの 実のごとや まだ色浅き ヤカモチわれは (白金持)(同上) クロガネモチつながりで、次は黒い実。 同じ、モチノキの仲間では、ネズミモチは黒い実である。ネズミモチの写真は、過去記事の何処かに掲載されていると思うが、手許のブログ未掲載写真の中にそれはないので、クスノキの実の写真にします。(クスノキの実)<参考>クスノキ・Wikipedia クスノキ科ニッケイ属の常緑高木、クスノキ。別名、クス。 漢字表記は、楠または樟。 尤も、中国では、クスノキは樟で、楠は、タブノキのことだという。 学名:cinnamomum camphora アボカド、ニッケイ(シナモン)、タブノキなどはクスノキの近縁種。 近縁種のタブノキは、万葉では「つまま(都万麻)」と呼ばれて万葉植物の一角を張っているが、クスノキは登場しない。クスノキの 実の黒づけば 吹く風も 秋深からし 葉陰(はかげ)にそよぐ (偐樟持)(本歌)磯の上の 都万麻(つまま)を見れば 根を延(は)へて 年深からし 神(かむ)さびにけり (大伴家持 万葉集巻19-4159)(同上) 次はランタナの実。ランタナの実も黒い実である。(ランタナの実) 黒い実というのは美味しそうに見えない。 黒い実の植物は、実を小鳥に食べてもらって、種子を遠くへ運んでもらうということを期待していないのではないかと思ったりもしたが、そうでもないようで、鳥はこのような黒い実も食べるようです。 ランタナの種子にはランタニンという有毒成分が含まれているらしい。 しかし、鳥は実を丸呑みするだけで噛むということをしないから、問題ないが、哺乳類などは嚙み砕くので、危険と説明しているものもあれば、種子だけでなく実にも有毒成分があると説明するものや、その毒性は大したものではなくこれを摂取した殆どの人は無症状であり、一部の人に嘔吐の症状が出ただけなどと説明しているものもあったりで、よくはわからない。 まあ、ヤカモチもランタナの実は齧らないようにしよう(笑)。 勿論、丸呑みするということもしませんが。(ランタナの実)<参考>ランタナ・Wikipedia クマツヅラ科ランタナ属の常緑小低木。ランタナ。 和名は、シチヘンゲ(七変化)。 学名:Lantana camara 中南米原産。(同上) 黒い実と言えば、黒い実であるが、クスノキの実の黒とは違って、ランタナの実は、暗紫色と言うか、やや青味がかっているようです。ランタナの その実な食ひそ 毒ありと 言へる人あり 虚実知らねど (曲家持)

2021.11.14

閲覧総数 432

-

12

友人とペリカンでランチ

今日は、友人のオガクニマン氏と「喫茶・ペリカンの家」でランチ。 お天気もよしで、CB(クロスバイク)で喫茶・ペリカンの家へ。 同君とはいつ以来かとブログ過去記事を調べてみると、昨年の7月6日以来のことでありました。<参考>有朋自遠方来、不亦楽乎 2024.7.6. 前回も予定時刻よりも早くに到着ということであったので、今回は12時頃に待ち合わせであったから、11時半までには同喫茶店に到着すべしで、自宅を出発、11時20分になるかならないかに到着。店の入口前のベンチで煙草を一服つけていると、オ氏が車で到着。暫く、ベンチで煙草をしながら雑談。 話が一段落したところで、喫茶店に入る。 前回同様に店主のももの郎女さんへの手土産をご持参でした。 今回の手土産は菓匠香月の「餅パイ」。 ヤカモチもこの「餅パイ」を手土産にと頂戴しました。(菓匠香月の「餅パイ」)(同上)※この紙片の裏面に記載の「餅パイ」の説明文です。「柔らかいお餅とおいしい自家製のあんをパイ生地に巻き込み黒ごまをふりかけてこんがりきつね色に焼き上げました。サクッとモッチリ新しいおいしさです。」 いつもながらのお気遣いありがとうございます。 何と言って用向きがある訳でもないのであるが、気心の知れた仲であるから、あれやこれやの昔語りの思い出話も含めて話題にタブーはなし。 ランチを共にしながら楽しいお喋り、愉快なひと時を過させていただきました。午後2時近くになったところで、引き上げるかということになり、ペリカンの家を出ました。 帰宅して、頂戴した餅パイの包装紙を見ると、万葉集の歌が記されているではないか。今の季節には合わない歌であるが、我田引水、これは紹介して置かないといけません(笑)。まくず原 なびく秋風 ふくことに 阿太の大野の 萩の花ちる (万葉集巻10-2096)<葛の裏葉をひるがえして秋風が吹くたびに、阿太の大野の萩の花が散ることだ。>あすか河 もみち葉流る かづらきの やまのこ乃葉は いましちるらし (万葉集巻10-2210)<飛鳥川にもみぢ葉が流れている。葛城山の木の葉は今しも散っているのであろう。> オ氏と別れて、花園中央公園経由で帰宅することに。 多分、八重のサトザクラが満開の頃ではないかと見当をつけての立ち寄りでしたが、予想通りの満開でした。(花園中央公園のサトザクラ) はい、ご覧のようにサトザクラは丁度見頃です。 ソメイヨシノが散り始めて1週間位がサトザクラの満開の時期かと。(同上) このサトザクラ目当てでビニールシートを広げてお花見をしている人たちもいる。 木の下から、花にカメラを向けている人の姿もある。(同上)公園を出て、東側を流れる恩智川に架かる三六橋にさしかかると、橋のたもとの少し川底が深くなっている付近に沢山の鯉が集まって来ているのでありました。 それを覗き込んでいる男性が一人。 ヤカモチもこれを覗き込みながら、暫し彼と言葉を交わす。 川面から視線を上げて、下流方向を見やると、セイヨウカラシナが黄色い帯をなして、今を盛りと咲いている。 これを撮るべしでシャッターを押したところ、その瞬間に鳩が画面に飛び込んで来ました。(恩智川・三六橋の上から、菜の花と鳩の闖入) 橋の反対側に回って上流側の写真も。(同上) 両岸のソメイヨシノはかなり散ってしまっていて、葉桜に移行しつつあるが、セイヨウカラシナの方は今が盛りであります。。<参考>オガクニマン氏のブログ

2025.04.17

閲覧総数 311

-

13

花園中央公園の紅葉

11月10日病院の帰りに立ち寄った花園中央公園の紅葉を紹介します。(花園中央公園の紅葉) 上掲写真の赤屋根の休憩所の奥は桜広場で、かつては若草読書会のお花見もここで行っていました。(同上) 我が花園中央公園の紅葉もなかなかなものです。(同上) 銀杏の場合は紅葉ではなく黄葉と表記すべきですが、まだ色づきの浅いものもありますので、黄葉真っ盛りはもう少し先のようです。(同上・イチョウ)(同上・イチョウ) 桜は春の花だけでなく、秋の紅葉も美しい。(同上・サクラ)(同上・サクラ)(同上・サクラ) 次は、欅の紅葉です。(同上・ケヤキ) そして、ナンキンハゼの黄葉。(同上・ナンキンハゼ) こちらのナンキンハゼは色づき始めたばかりであるが、実が白く点々と目立ったのでカメラを向けてみたもの。(同上・ナンキンハゼ) ラクウショウも紅葉し始めています。(同上・ラクウショウ) 花壇の中央に植えられているのはハナミズキの木。 花壇は寂しくなって打ち捨てられた感じになってしまっているが、ハナミズキは赤く紅葉して、頑張っています。(同上・ハナミズキ) 以上、花園中央公園の紅葉銀輪散歩でありました。<参考>近隣散歩関連過去記事は下記です。 近隣散歩(その1) 2009~2013 近隣散歩(その2) 2014~2025.10.31. 近隣散歩(その3) 2025.11~

2025.11.11

閲覧総数 171

-

14

似て非なるもの

似て非なるもの。 前頁の記事で取り上げた小川洋子氏の小説の主人公たちは「取り繕うことのできない人たち」でありますが、本日の記事は「取り繕ったブログ記事」ということになります(笑)。 先日の若草読書会の折に、煙草休憩で中座した時に撮影した植物で取り繕った記事であります。 読書会のメンバーで喫煙習慣をかたくなに守っているのはヤカモチ一人となりましたので、時々、席を外して、智麻呂邸の道向かいにある小さな公園で、煙を一人寂しく吐く、というようなことがあるのですが、そんな折にも、目についた草花などを写真に撮るのがヤカモチのならいとなっている。 で、いくつか撮影したもので、ブログ記事にしようという、まことに安易というか、不精というか、いい加減なヤカモチなのでありますが、何と言って目的もなく撮っている植物であるから、当然に脈絡が無い。 脈絡のない草花たちの記事は「銀輪花散歩」などということで誤魔化すのがヤカモチ流であるが、今回は銀輪散歩とは関係なく、喫煙時、モク逃げの折の草花たちであるから、「銀輪花散歩」でくくる訳にも参らぬ。 ブログ記事にする以上、横糸となる何か共通項は無いかと思案した結果が「似て非なるもの」ということでありました。 名前や姿がAに似ているがAではないというもの。これを「似て非なるもの」と言うが、似非・エセというのは、概ね「ニセモノ、マガイモノ」というような否定的な意味で使われる。 「偐万葉」の「偐」というのもそういう意味合いを有しているのであってみれば、まあ、当ブログには相応しい題材と言えるかも知れない、などと我田引水、ひとりよがりの記事アップなのであります。 先ずは、ハマスゲ。(ハマスゲ) 名前はハマスゲであるがスゲ(菅)の仲間ではなく、カヤツリグサの仲間である。 ヤマスゲ(山菅)というのは万葉集に登場するが、これは山に生えている菅のことという説とヤブランのことという説とがある。 ハマスゲ(浜菅)だから、浜に生えている菅のことという説もあっていいのだが、ハマスゲについては、万葉植物ではないから、そういう説が生じる余地がないのでありますな。かなし妹を いづち行かめと 山菅の 背向に寝しく 今し悔しも (万葉集巻14-3577)(注)かなし=愛(かな)し 背向=そがひ。背中合わせ。悲し煙 吐きつつ見れば 浜菅の しみみに咲ける 撮るのほかなく (煙草家持)(注)しみみに=びっしりと、ひしめき合って。(同上) ということで、ヤマスゲに似て非なるものハマスゲという訳であり、カヤツリグサの仲間・カヤツリグサ属の植物であるが、カヤツリグサそのものではない、という意味では、カヤツリグサに似て非なるものでもあるという訳であります。 次はイヌホウズキ。 こちらは、名前はホウズキに似ているがホウズキではない。(イヌホウズキ) 犬とか猿とか鼠とか烏とか雀とかが付くと本家は別にあるということを匂わせているのであるから、似て非なるもの植物であることを既にして名前が示しているという次第。 イヌホウズキ。ホウズキに似て非なるもの。 こちらは、何しろ熟しても赤くならない。真っ黒になる。 袋に収まっておらず、実はむきだしであるから、ホウズキが高級果物とするなら、こちらはひと盛りいくらという安物の果物ということになる。 このイヌホウズキに似た植物にワルナスビというのがある。 両者の大きな違いは、イヌホウズキには棘がないのに対してワルナスビには棘があるということ。両者も互いに似て非なるものである。 今回はワルナスビの写真がないが、その名からして悪者のイメージであり、その名の通り有害植物である。<参考>ワルナスビの写真掲載記事は下記。 銀輪花散歩・西洋のスモモを見たり鬼薊 2019.6.9.(同上) 次は、チチコグサモドキ。 チチコグサに似てチチコグサに非ず、ということで、チチコグサモドキという名が付いている。 チチコグサがそもそもハハコグサに似ているところから、その名が付いたのだろうと思うから、チチコグサそのものがハハコグサモドキなのである。 その意味では、チチコグサモドキはモドキのモドキで、モドキの2乗である。 正直言って、チチコグサとチチコグサモドキとの区別については、時々ヤカモチには曖昧になることがある。 ウラジロチチコグサは葉の裏が白いことと、大柄な草丈であることが多いので、これは簡単に区別できるが、チチコグサとチチコグサモドキは、両者の交配種などもあったりするのではないかと思うのだが、区別が難しいことがある。 ホソバチチコグサなどという種類もある。 草花も細部に分け入ると、ヤカモチの粗雑な頭と貧弱な視力、散漫な注意力では、お手上げとなる次第。(チチコグサモドキ)(同上) ひょっとすると、上の写真はチチコグサモドキではなくチチコグサかも知れない。そうなら、チチコグサモドキに似てチチコグサモドキに非ず、チチコグサである、と本文を訂正しなくてはならないが、似て非なるもの、というタイトルであるから、どちらがどちらであってもよい、ということで居直ることも可能か(笑)。 次は、蛾に似て蛾に非ず、銀杏である、という写真。 この辺まで来ると、さすがに苦しい(笑)。 しかし、強引・ぐ・マイウェイである。(蛾のようなイチョウの葉) これは、このような品種と言うより、脱水症状を起こして葉の外輪部から枯れて来ているということであるのかも知れない。 脱水症状、熱中症ではなく、胃腸障害だという意見もあるようですが、ここではその問題は問題外である。 まあ、蛾に見えるかどうかは、人それぞれ、かもですが、ヤカモチの目には、蛾が群がってとまっている、と見えました(笑)。 イチョウだけに「蝶」だろうという有力説もあるようです。(同上) では、馬鹿な話はこれ位で・・。 どちら様も、今日も一日どうぞお元気で。

2019.09.27

閲覧総数 242

-

15

墓参・アメリカフウロとヤブジラミ

今日から6月。 朝のうちに月例の墓参を済ませました。 墓参の道で見かけた植物ですが、これは何という植物なんでしょう。(名前不明) 何やら小さな豆がなっていますから、マメ科の蔓性の木のようですが、名前が分かりません。(同上) 全体の姿は上掲写真の通りです。 さて、今日はよく晴れた良いお天気で、墓への坂道を上って行くと、汗が出て、半袖Tシャツ1枚でも暑い位の気温。 墓地からの眺めは、こんな感じです。(墓地からの眺め・西方向) 色々な花を見つつの墓参道でありましたが、当記事ではそんな中の一つである、アメリカフウロとヤブジラミの写真を掲載して置きます。 アメリカフウロは、既に花の時期は過ぎていて、種子の季節となっていました。(アメリカフウロ)<参考>アメリカフウロ・Wikipedia(同上)(同上) アメリカフウロの花は姿を消していましたが、ヤブジラミの花は未だ咲いていました。(ヤブジラミ)<参考>ヤブジラミ・Wikipedia(同上) とても小さなはなであるが、カメラで撮って大きい画面で見ると、なかなかに可愛い花である。(同上) なのに、ヤブジラミなどという酷い名を付けられてしまったのは、その実の所為である。(同上・種子) これがヤブジラミの実というか種子である。(同上) 拡大してみると、このようにイガイガがあって、所謂「ひっつき虫、くっつき虫」の一種であるから、虱という有難くない名前を頂戴したのだろう。(同上) 今日の墓参で見かけたその他の花については、別途、後日の記事で取り上げることとします。<参考>墓参関連の過去記事はコチラ。 花関連の過去記事は下記の通り。 花(5)・2022~ 花(4)・2020.4.~2021 花(3)・2017~2020.3. 花(2)・2012~2016 花(1)・2007~2011

2024.06.01

閲覧総数 188

-

16

ホシカメムシ

昨日(5/27)の銀輪散歩で見つけたのはヒメホシカメムシ。(ヒメホシカメムシ) チョコチョコと動き回るのでなかなか上手く撮れない。 何枚か撮った中で、比較的写りの鮮明なのはこの写真だけ。 体長1cm程度の小さなカメムシである。<参考>ヒメホシカメムシ・Wikipedia オオホシカメムシ・Wikipedia 虫関係の過去記事はコチラ。

2025.05.28

閲覧総数 173

-

17

戯れ歌

<戯れ歌遊び> 戯れ歌は、「お蔵百人一首」(河内温泉大学図書館所蔵)を作成していた去年の今頃は、毎日のように作っていましたが、ちょっと、頭の体操を兼ねて、久しぶりにこれを作ってみることに。 年末ゆえ、今年を総括し、いささか来年に思いを託する歌とします。子の年の 変も暮れゆく あらたしき 年をうしとは 言はずもあらめ<今年、子(ね)年は「変」の年と総括されて暮れてゆくようだが、新しい年が丑年だからと言って、「憂し」年とは言いますまい。>落つるねの 株に引かれて 来る牛は 角突き上げよ 熊も逃げなむ<値(価格)が暴落したままの株式市場の子(ね)年に引かれて、やって来る牛(丑)年であるが、新年は、牛なんだから、株価の上がる局面の株式市場をbull‐marketと言うように、その角を突き上げるような元気な市場相場になって欲しいものだ。そうすれば、株式相場の下降する局面(bear-market)に譬えられる熊も退散することでしょう。> 戯れ歌になると、どうしても内容が俗っぽくなりますなあ(笑)。 次はひとつ干支を詠み込んでみますか。八つ当たりの歌子 丑 寅 卯 辰 己寝もやらで 憂しと見し虎 酔いどれて 兎の耳も 腹立つと見ゆ無駄骨するめえーの歌午 未 申 酉 戌 亥馬の耳に ひつじ念仏 するめえーと 去る鳥追はず いぬるゐのしし まあ、馬鹿みたいな歌であるが、頭の体操、退屈しのぎにはなります。また、人との待ち合わせなどで、待ち合わせ場所に早く来すぎたような場合には、携帯電話にて、こんなバカ歌を作ったりしてると、結構時間が持ちますよ(笑)。いやいや、お忙しい俗世間の皆様に申し上げることではありませなんだ。失礼仕りました。 狐らの 手火(たび)もゆくなり 向かう岸 冬の大川 さ夜更けぬらし (偐家持) <追記>上記の干支詠み込み歌の干支の文字並びが位置ずれを起こしていましたので、修正しました(2021.11.9.)

2008.12.17

閲覧総数 172

-

18

入院です。

只今入院して居り、病室からのブログアップとなります。 関節痛、胃痛、高血圧など体調不良が続いていましたが、尿が出なくなって救急搬送、尿排出の処置をして貰い、後日、泌尿器科を受診し、尿検査、血液検査、CT、レントゲン、エコー心電図など色々な検査の結果、前立腺ガンの疑いありということで、前立腺生検のため入院となりました。 予定では8月1日に生検、つまり前立腺組織を数か所採取して、悪性腫瘍であるかどうかの判定を行うとのことです。(見つつも居らむ生駒山 入院病棟の窓から撮影) 前立腺肥大は、はるか以前から指摘を受けていたことなので、前立腺ガンの疑いあり、というのは驚くことではないのだが、腰や膝などの関節痛で長らく苦しんで来た身としては、それに関連したことでの入院ではなく、偶発的に起こった「尿が出ない」ということで救急搬送され、休日明けの22日に泌尿器科を受診するよう指示された結果、前立腺ガンかもと来ての入院となったので、意外というか、「そう来たか」というような妙な感覚です。 まあ、ここ当分は、上の景色を窓から眺めるほかないので、「朝な夕な、見つつも居らむ生駒山」で過ごします。 取り敢えず、近況のご報告であります。

2025.07.26

閲覧総数 397

-

19

カマキリ

本日は、1枚の写真をネタに、ブログ記事を書いてみることとします。 先日の墓参の折に撮った、写真がもう1枚ありました。 少しピントが甘い写真であるが、カマキリの写真がそれである。 わが家の墓は道沿いにあるので、墓石の立ち並ぶ共同墓地の奥へと入って行く必要がないのであるが、時々は何と言って用もないのに、墓石と墓石の間の狭い通路を通って奥へと立ち入ることがある。 前頁のチカラシバの写真を撮ったのは、その通路でのことでありました。その近くのお墓の敷石の上にカマキリが居た。体長12cmメートル程度のやや大きいカマキリ。小生と目が合った。カメラを構えて近付くと、彼も身構えて、自身を大きく見せようとでもしたのか、前肢を踏ん張るようにして上体を反らすような仕草をした。 蟷螂の斧ではないが、鎌を振り上げてこちらを威嚇でもするかと思って期待したが、じっと固まったまま。ということは、こちらを天敵・捕食者と見て、動かないという選択をしたのか、或は、こちらを餌と見て、捕食の機会をうかがっていたのか、それは彼に聞いてみないと分からぬことであるが、暫しにらみ合いが続く。(カマキリ) 違ったアングルから撮影しようと小生が立ち上がった瞬間、彼は身を翻して背後の草叢へと逃げ込みました。 小生が立ち上がったので、その大きさの圧倒的な差を認識して、これは叶わぬと「敵前逃亡」を図ったものか、小生の動作を「休戦」のシグナルと理解して、退却を選択したものか、これも彼に確認してみないことには、どちらとも言えない。お蔭で違うアングルの写真は撮り損ねたという次第。 カマキリも色々種類があるようだが、これはチョウセンカマキリかと思う。勿論、「挑戦蟷螂」ではなく「朝鮮蟷螂」である。普通に我々がカマキリと言っているのは、このカマキリである。 日本に居るカマキリは、他には、オオカマキリ、コカマキリ、ヒナカマキリ、ハラビロカマキリ、ウスバカマキリである。これらはカマキリ目のカマキリ科に分類される。もう一つのグループは、ハナカマキリ科に分類されるもので、ヒメカマキリ、サツマヒメカマキリ。 生物分類学上、カマキリ目に最も近い虫はゴキブリ目の虫だという。 従って、ゴキブリ亭主にカマキリ女房は「似た者夫婦」ということになる。 カマキリの学名はMantodea。 漢字では、鎌切、蟷螂。 カマキリという名については、鎌で切るからという説と鎌を持つキリギリスの意だとする説があるそうな。 地方によっては、拝み虫、斧虫、疣虫などとも呼ばれるとのこと。 拝み虫は、前肢の鎌をもたげた姿が拝んでいる姿に見えることからだが、英語でこの虫はPraying mantisというから同じ発想である。斧虫は鎌を斧と見立てたものというのは容易に察しがつくが、疣虫の方は、疣を取る薬としてカマキリを粉末にしたものを使用したからだとか。 積雪地では、カマキリは雪に埋もれない高さに卵を産み付けるので、来たるべき冬の積雪の高さを予知する能力がある、ということが言われるが、これは、雪に埋もれている卵も見られることから、伝説に過ぎないようである。英名のmantisはギリシャ語のmantis(予言者)を語源としているが、雪の積もる高さを予言する能力はないという訳である。 カマキリというと交尾の際にメスがオスを捕食してしまうという話が有名であるが、それは、カマキリは動くものは何でも餌とみなすようにプログラムされているからのよう。然らば、オスがメスを捕食しても不思議はないのに、逆のケースは観察されないらしい。カマキリの交尾は相互に出すフェロモンによって相手を認識してこれを行っているようだが、オスはフェロモンによってメスを認識すると、「動くものは餌」というプログラムが制御されるのに対して、メスはそうでないので、オスと餌との区別が出来ないらしい。 男は色恋に寝食を忘れるが女性はそうでもない、むしろ食欲を優先するということか、などと人間に当てはめて考えるのは意味のないことでありますが、「花より団子」という言葉がどちらかと言うと女性をからかう場合に使用されることを考え合わせると生物の雌雄一般に何か共通するものがあるのかも・・と考えるのも勿論、無意味であります(笑)。 カマキリを詠んだ短歌があるかと調べると、この2首が見つかりました。<蟷螂の短歌>わが取れる 紗の燈籠に 草いろの 袖をひろげて 来る蟷螂 (与謝野晶子)月の前に 鎌ふり立つる 蟷螂は 青萱の葉の 光る葉にゐる (北原白秋) で、万葉集にカマキリが登場するかと言えば、勿論、登場しない。 万葉では、秋に鳴く虫は、鈴虫、松虫、コオロギ、キリギリス、みんなひっくるめて「こほろぎ」であるから、昆虫図鑑の虫の分類のような訳には行かない。カマキリなんぞは鳴きもしないから、お呼びではなかったのだろう。 ということで、偐万葉がそれを補うべく偐家持が1首。台風が 日本海行く 秋の日の 墓参にあひし 蟷螂ぞこれ (藤原鎌切)(本歌)秋風の 寒く吹くなへ わが宿の 浅茅がもとに こほろぎ鳴くも(万葉集巻10-2158) 万葉時代に、鎌切が居なかった訳ではない。万葉集の歌に登場しないだけである。藤原鎌足というのが居たが、これは勿論、カマキリではない。 カマキリの話だけに「キリ」もないこととなりますので、「キリ」のいいところで切り上げるのが得策。 カマキリについては十分に書き足りました。 これを「カマタリ」と言いますな。 では、オアトがよろしいようで・・。<参考>カマキリの神話 https://www.jataff.jp/konchu/mushi/mushi06.htmカマキリ・Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/カマキリ

2018.10.07

閲覧総数 1044

-

20

ブログ開設18周年

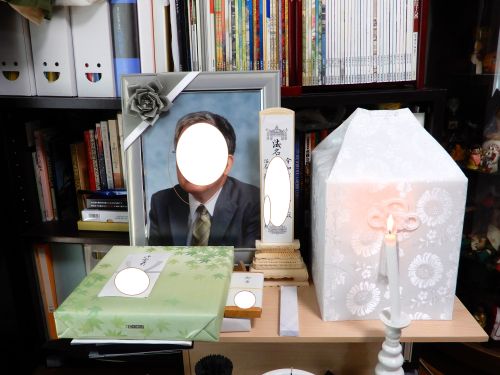

本日でブログ開設18年となりました 一昨日(4月27日)東京に出掛ける用事があったので、中学時代の級友・故朝麻呂君のご自宅を訪問、ご遺影、ご遺骨にお別れを告げてまいりました。(朝麻呂君ご遺影、ご遺骨) 朝麻呂君とは高校も同窓で、同じ弁論部で活動した仲であったので、級友の中でも特に親しいお付き合いでありました。 中学時代から無類の読書家で、ご自宅は書籍の山、廊下も書斎も居間も本、本、本でいっぱい。 中学の頃から常に一目を置く、尊敬する親友でありましたが、今年の元日に急逝、帰らぬ人となってしまいました。<参考>ひとり見つつの白梅の 2025.3.11. 朝麻呂君のことなどは、上の参考記事をご参照ください。 あらためて、彼のご冥福をお祈り申し上げます。 ということでブログ開設18周年も何やら寂しいものとなった次第。 朝麻呂君ご自宅の最寄り駅の写真でも掲載して置きます。(京王・小田急永山駅)<参考>中学時代同期関係の記事はコチラ。 当ブログの歩み過去記事一覧はコチラ。

2025.04.29

閲覧総数 221

-

21

桃、みつまた、カタバミ

春爛漫の花の色。次々と花が届く。今日は大阪城公園の桃(偐山頭火氏から)、錦織公園のミツマタ、ミヤマカタバミ(俵小万知さんから)が届いた。春の苑 紅匂ふ 桃の花 下照る道に 出で立つ少女(をとめ) 大伴家持 巻19-4139大和の 室生の毛桃 本繁く 言ひてしものを 成らずは止まじ 作者未詳 巻11-2843春されば まず三枝(さきくさ)の 幸きくあらば 後にも逢はむ な恋ひそ吾妹 柿本人麻呂歌集 巻10-1895カタバミは万葉集には出てこないですな。さればニセ家持が作るしかありますまい。春の野の 深山かたばみ ひと知れず 咲きてありけり 妹恋ふらしも 偐家持

2008.03.22

閲覧総数 194

-

22

第69回智麻呂絵画展

第69回智麻呂絵画展 皆さま、新年明けましておめでとうございます。 旧年中は智麻呂絵画展をご愛顧賜り、有難く感謝申し上げます。 新年が皆さまにとって素晴らしい年でありますことをお祈りしつつ、本日は第69回絵画展の開催であります。 今年も頑張って絵画展の開催に相努めます。相変りませずよろしくお願い申し上げます。 2011年正月4日 絵師 智麻呂 館長 偐家持(赤富士) 天地( あめつち)の 分(わか)れし時ゆ 神(かむ)さびて 高く貴き 駿河なる 布士(ふじ)の高嶺を 天(あま)の原 ふり放(さ)け見れば 渡る日の 影も隠(かく)らひ 照る月の 光も見えず 白雲(しらくも)も い行き はばかり 時じくぞ 雪は降りける 語り継(つ)ぎ 言ひ 継(つ)ぎ行かむ 不盡(ふじ)の高嶺は (山部赤人 巻3-317) 年頭はやはり富士山の絵が似合う。そこで、歌も万葉集から山部赤人の長歌を掲げてみました。この長歌の反歌はかの有名な「田兒の浦ゆうち出でて見れば真白にぞ不盡の高嶺に雪は降りける」でありますが、偐万葉にてもあれば、 初夢は 富士にあるらし 智麻呂は 鷹はかかねど 茄子はかきける (偐家持) と致しましょう(笑)。(松葉蟹) これは年末のお嬢様ご夫婦とご一緒の城崎旅行での蟹づくしの蟹であります。お嬢様の旦那さんのお薦めで蟹を題材に描かれたようであります。智麻呂版「城崎にて」でありますな(笑)。 きのさきへ いくののみちは とほけれど またかにくひに まろとたびだち (小恒部内侍(こつねぶのないし))(シンビジウム) このシンビジウムは偐山頭火氏からの贈り物。年末は智麻呂氏はこの絵と格闘されて居りましたが、素晴らしい出来となりました。(下仁田葱) 下仁田葱は既に何度か登場していますが、智麻呂氏の無二の親友、K牧師が生前には群馬から年の暮には送って下さっていたもの。悲しくもお亡くなりになられましたが、先の年の暮にはK牧師の奥方様がお送り下さったとか。 智麻呂に代りて偐家持が詠める歌3首 下仁田の 葱ながむれば やあやあの 今亡き背子の 声はするらし 下仁田の 葱の甘さよ 我背子の くれし笑まひの 面影立ちぬ たふれたる われきづかひて とひ来(こ)しに などてやきみが さきにぞゆける(柿) 上の柿の絵は、けん家持の手土産の「長寿柿」という和菓子の包装紙の挿絵を写生されたもの。恒郎女様がお気に入りの絵となったようであります。(金柑) 智麻呂さんが通って居られるデイサービスの施設の送迎車の運転手さんが自宅の金柑の枝をお持ち下さったものを描かれました。第67回展掲出の柘榴の絵と同じでありますな。(蜜柑) 上の絵は、槇麻呂の「熊野の蜜柑」と偐家持の「香川の蜜柑」との共演であります。槇麻呂と偐家持は同期の蜜柑、いや同期の桜でありますので、智麻呂氏も絵の中で並べて下さったということでありますな。 家持と 槇麻呂蜜柑 同期なれば 色は違(たが)へど ともにぞありぬ (若草里麻呂(わかくさのさとまろ))<参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~<追記・注>写真4枚(「赤富士」「シンビジウム」「下仁田葱」「蜜柑」)が横倒しの歪んだ画像になっていたので、2020年11月12日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.01.03

閲覧総数 85

-

23

銀杏のこと

昨日は銀杏の落ち葉散り敷く道を銀輪散歩し、黄色の世界を堪能致しましたが、「銀杏」で思い浮かぶ短歌と俳句は・・と思い返すも意外に浮かんでは来ない。金色の ちひさき鳥の かたちして 銀杏ちるなり 夕日の岡に(与謝野晶子) と鐘つけば 銀杏ちるなり 建長寺 (夏目漱石)位なものでしょうか。(大阪城公園の銀杏) 考えてみれば、銀杏は万葉集には登場しない。古今集や新古今集には登場するのかどうか、調べてはいないので知らないが、古歌とはあまり馴染まないのが「いてふ」のようでありますな。 何でも、銀杏は中国原産で我が国には平安時代から鎌倉時代にかけて入って来たとされているようです。源実朝が殺されたのは鶴岡八幡宮の銀杏の大木の陰に隠れ潜んでいた公暁によってでありますから、鎌倉時代には銀杏の大木が存在する状況であったことになる(笑)。 藤原定家は知っていたが大伴家持は知らなかった。それが銀杏でありますな。万葉で「もみぢ」と言えば「黄葉」と書くのが一般的で「紅葉」と書くのは1首あるのみとのこと。奈良時代に銀杏の木が普通に見られる状況であったら、大伴家持もきっと「銀杏」の歌を詠んだに違いないと思うのですが、残念です(笑)。しぐれたる のちの晴れ間を いざ行かな もみついてふの 葉の照るも見む (偐家持) (本歌) この雪の 消残る時に いざ行かな 山橘の 実の照るも見む (大伴家持 万葉集巻19-4226)(同上)(同上) 街路樹に最も多く採用されているのが銀杏の木であるらしい。大阪の御堂筋がまさにそれですな。それかあらぬか銀杏は大阪府の木でもあり、大阪大学の木でもある。そして八尾市(大阪府)の木も銀杏だそうな。(同上)(同上)(同上)

2012.12.06

閲覧総数 1567

-

24

奥浜名湖銀輪散歩(その4)

(承前) センダン(楝・あふち)の花にお別れして国道362号を行く。 湖畔に花もいいが、棚無し小舟も亦よろしい。漕ぎたみ行けるもよし、もやひてあるも亦よしであります。モーターが付いているのは見なかったことにしよう(笑)。(浜名湖と小舟) 国道362号と天竜浜名湖鉄道の線路が接近して走る辺りに句碑がありました。柳園成佳という、この地域出身の俳人の句碑でありましたが、存じ上げぬお名前にて候。(柳園成佳句碑)(同上)ややあって 放つ光や 今日の月 (柳園成佳)(同上)(句碑前の細江湖<浜名湖>、引佐細江) 句碑から500m位行くと西気賀駅である。国道から少し奥まった場所にある。(西気賀駅) 駅を過ぎて直ぐ右側にあるのが西気賀小学校。此処に「引佐細江のみをつくし」の万葉歌碑があるので拝見させて戴くことに。通用門を入って行くと男性が出て来られて、歌碑の件を申し上げると職員室に行って先生の許可を得るようにとのお話。職員室の場所を教えて戴き、建物の中に入ろうとしていると、先程の男性が来られて、職員室に行き小生の用件を取り次いで下さいました。女性の先生が出て来られて「どうぞ」とお許しを戴く。歌碑は校庭の南東片隅、湖を背に建っていました。(西気賀小学校校庭の万葉歌碑)遠江(とほつあふみ) 引佐(いなさ)細江(ほそえ)の みをつくし 吾(あれ)をたのめて あさましものを (万葉集巻14-3429)<遠江の引佐細江のみをつくしは頼みになるものだが、そのみをつくしのように私を頼みにさせて置いて、きっと浅いお心であったのでしょう。> (注)遠江~みをつくし=「たのめて」を導くための序詞と考えられる。 この歌は小学生にはちと難し過ぎる気がしますが、意味は分からずとも先ず覚えてしまいなさい、ということでしょうか。やがて意味は分かるようになる。こういうのも教育の一つの在り方ではあります。 西気賀小学校から300m足らずで再び自転車道である。(浜名湖周遊自転車道・西気賀付近) 引佐細江を眺めつつの快適な走行です。湖面からの心地良い風に吹かれて、風と共に行く銀輪引佐細江の旅であります。どの辺りであったか、大きな澪標が湖面に立てられていましたが、撮影するのを失念しました。(同上・本田技研細江工場付近) そして、またしても句碑です。今回は室町末期の連歌師・里村紹巴の句ですが、これも初めて目にする名前と句です。句碑裏面の説明文をご参照下さい。 (里村紹巴句碑)夏をとへば 引佐細江や 秋の声 (里村紹巴)(浜名湖周遊自転車道)(同上) 都田川に出る。みやこだ川と読む。細江大橋を渡る。 上流に見える赤い橋の先で川は右に曲がり、その上流にある落合橋の先で井伊谷川が流れ込んでいる。彦根の井伊家は、この井伊谷川を遡った井伊谷の出にて、井伊家菩提寺である龍潭寺も井伊谷の地にある。彦根の龍潭寺は、関ヶ原の合戦で功のあった直政に彦根の地が与えられた後に、こちらから招聘して建立されたものであるから、こちらの龍潭寺が本家ということになる。 龍潭寺訪問は明日(16日)のこととし、今日(15日)は湖岸の道をそのまま直進である。(都田川)(細江大橋)(細江のマリーナ) 名前は見落としたがマリーナを過ぎて、岬を回ると東名高速の浜名湖橋はもう近い。しかし、呉松町の岬を回った先で道は山中に入って行くが、この辺りのサインが不十分でどれが自転車道なのかよく分らない。迷路のようになっているが、方向さえ間違わなければどの道をとっても館山寺へと抜ける道に出る。とは言え、山中では方向感覚も怪しくなる。要は東名高速の下を潜って反対側に出て、坂を上り、下る、これを忘れないことです。 小生の場合は、最初の四ツ角で、山菜・筍採りの男性がたまたま居られて、その方に道を教えて戴けたので事なきを得ました。 動物園前の芝生広場に出ました。時刻はほぼ12時。あちらこちらで寄り道した割には早く着いた。湖岸の自転車道では、食堂もあるまいと途中で自転車道を外れて、国道沿いのコンビニでお弁当を買ったのであったが、このような時刻に着くのであれば、その必要がなかったのでした。 とにもかくにもと、芝生広場で館山寺の遊園地やロープウェイを眺めながらお弁当タイムと致しました。(館山寺遠望)(同上) 写真右寄りに館山寺のお堂が見えている。昼食後そこまで走り引き返すということにする。(同上) しかし、字数制限です。続きは明日ということで。(つづく)

2014.05.17

閲覧総数 199

-

25

夕々の会・2014.5.30.

本日は大学の同期会(夕々の会)で、心斎橋まで。 昨年の11月以来で半年ぶり・・と言っても、この会は年2回、5月と11月の最終金曜日に開催されることになっているので、必ず半年ぶりになるのでありますな。夕刻5時半の開会。小生は定刻ギリギリか1~2分の遅刻。会場には皆さん既にお揃いでありました。 今回は20名の出席と盛況。東京から西◎君が初参加で卒業以来の再会。彼は大病を患い、一時はもうこのまま・・と思ったりもしたようだが、幸いに元気に回復。で、この会のことを知り、懐かしい面々の顔を見たくなって、はるばるやって来たのだそうな。他の出席者は、守◎、谷◎、堀◎、岡◎、前◎、黒◎、佐◎、蝶◎、道◎、広◎、枦◎、深◎、小◎、出◎、油◎の各氏。 前回欠席の深◎、蝶◎、広◎、出◎君の近況報告や堀◎、岡◎、佐◎、古◎、油◎君のスピーチ、黒◎君からの7月19日の青雲会総会の案内などが続く中での食事、歓談の楽しいひとときでありました。小◎君は先般、小生と共通の友人である偐山頭火氏と吉備方面に旅行されたことでもあったので、その様子をお聞かせ戴きました。 ということで、掲載すべき写真もありませんので、下のようなものでお茶を濁して置くこととします。(会場の大成閣) 今回は5時半スタートといつもより30分早くの開会となったことや、初夏ということで日没も遅くなったこともあって、夕々の会なるもご覧のようにまだ明るい。 道頓堀通りから戎橋を渡って心斎橋筋に入る手前では「かにぼん」という見慣れぬゆるキャラが人を集めていました。6月22日が「かにの日」というのも初耳。(かにぼん) 心斎橋筋はいっぱいの人、人、人。 やたら中国語が聞こえて来ます。(心斎橋筋)道頓堀 水脈し絶えせず あるなれば この友垣も 尽きずあらなむ (偐家持)<参考>「夕々の会・2013.11.」

2014.05.30

閲覧総数 37

-

26

ミモザの花

今日は雨。錦織公園もご無沙汰であるが、その近くの喫茶アキからの便りがあって、小万知さんが、ご自宅に咲いていたミモザを届けて下さった、とのこと。小生ほかの若草メーリングリストの仲間にはその写真を送って下さっている。(上掲)ミモザの花の咲いているうちにお訪ねしたいものだが、ちょっと、今のところ何とも予定が立たない。(2月25日の日記参照)雪割草、ザゼンソウ、そしてミモザ。我が歌集は歌はなけれど、花は咲きほこっているようだ。実は、ミモザと共に福寿草も小万知さんから送って貰っているので、この際、小万知さんには無断であるが、これも掲載してしまおう。

2008.03.19

閲覧総数 46

-

27

偐万葉・ひろろ篇(その18)

偐万葉・ひろろ篇(その18) 本日は、今年最初の・・と思いましたが6日に若草篇を掲載していましたので、今年2番目の偐万葉であります(笑)。シリーズ第271弾となる今回は、久々に、ひろろ篇です。前回のひろろ篇は2014年12月5日でしたから、それ以降の同氏ブログに書き込んだコメントに付した歌などとなりますので、かなり古いものも登場であります。 <参考> 過去の偐万葉・ひろろ篇はコチラからどうぞ。 ひろろdecさんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持がひろろの郎女に贈りて詠める歌17首ほか 髪たけば 笑みもをとめの それにして やはらに春の 日は差し来たる こっちゃんの たけぬる髪の その先に 光れるものは 春にあるらし (注)たけば、たけぬる=「たく」は「たくしあげる」「束ねる」の意。 こっちゃん=ひろろの郎女さんのお孫さんの愛称。 (「或る日のスケッチ」) 舟木伐ると 家持言ひし 能登の島山 妹行けば ねぢ花咲くとふ 大橋がもと (本歌)とぶさ立て 舟木伐るといふ 能登の島山 今日見れば 木立繁しも 幾代神びそ (大伴家持 万葉集巻17-4026) (注)上2首は、577577の旋頭歌体の歌である。 (ネジバナ) (能登) ゆるやかに 瀬田の川面の 流れ藻の 去り行くひとや 別れ悲しも 春まけて 霞ケ浦に 遊びしも 夢か舟泊(は)つ 小雨に降り来 (く) (「ゆるやかなとき」<部分>)悲しみの 衣(ころも)着襲(きそ)はむ 悲しめる ひとにも添はな 秋雨降れば 磐梯を 雲な隠しそ 面影の 立ち別れにし ひとをしのはむあらたしき 年の始めに てふてふの こっちゃん帰り来(く) いやなつかしき (「ちょうちょ」)山々の 色そぎおとし 積む雪に さらにも川面(かはも) 色深みかも 偐万葉掲載に当り、追ひて和せる歌1首阿賀野川 眠れ静かに 山々の 色そぎおとし 雪は降りける (阿賀野川) アネモネの 青き花びら そよがせて 奥会津にも 春の風吹く (モノマネ家持) (アネモネ) マフラーも 萌黄色なり 芽吹く春 ももこの髪も 風にしなびく (黄色いマフラー) ひろろの郎女が作りたる句に偐家持が付けたる脇句 立葵(たちあふひ) 彼方人(をちかたひと)の けはひして (ひろろの郎女) 立ちてもゐても 恋(こほ)しきみかも (偐家持) (「彼方」<部分>) 桧原湖の みなもに映す 島山の ゆらめく影や 風渡るらし (桧原湖)昔見し ひろろ描きにし 絵を見れば しるくぞいよよ なつかしかりき (偐旅人) (本歌)昔見し 象(きさ)の小河(をがは)を 今見れば いよよ清(さや)けく なりにけるかも (大伴旅人 万葉集巻3-316) (「冬の朝」)ひろろとは 寒菅なりと 今日までは 知らず来にけり 我し悔しも (本歌)愛(かな)し妹を いづち行かめと 山菅の 背向(そがひ)に宿(ね)しく 今し悔しも (万葉集巻14-3577) あどけなき 少女の笑みの その先に 夢と希望と 無限の未来 (「髪飾り」) 遠山の 雪はも赤く 日に燃えて 嵐ものかは 今日も歩めと (雄国の風景)(注)掲載の絵画、写真は全てひろろdecさんのブログからの転載です。 本日はフォト蔵へのアクセスができない状況でありましたので、フォト蔵に 登録のマイピクチャを使用する必要のない記事ということで、偐万葉の記事 と致しました。

2017.01.13

閲覧総数 133

-

28

新古今集の大伴家持の歌

新古今集に大伴家持の歌として掲載されているものは全部で12首ある。また、「よみ人知らず」とされているが万葉集の方で大伴家持の歌となっているものが1首あるので、これを合わせると13首ということになる。しかし、うち2首は、万葉集では、ひとつは柿本人麻呂歌集の歌となって居り、もうひとつは大伴像見(かたみ)の歌となっているので、正確には11首ということになる。尤も、万葉集に登場しない歌は果たして大伴家持作の歌であるのか極めて怪しいのであるが、一応、新古今集の顔を立てて大伴家持さんの歌ということにして置きます。 いずれにせよ、当ブログは偐万葉田舎家持歌集であるから、大伴家持の歌でないものも大伴家持の歌として掲載しても一向に差し支えないということにはなるのである(笑)。ということで、その13首を書き出して置くことといたします。(注) 新古今集の歌は太字表記です。 岩波文庫「新訂新古今和歌集」よりの抜粋です。 万葉集に元歌があるものは、参考までにそれを併記しました。 現代語訳は小生が適宜に付けたもので、正確性は保証しません。 新古今と万葉の双方の歌の意味が同じものは、現代語訳は両歌兼用としました。まきもくの檜原のいまだくもらねば小松が原にあわ雪ぞ降る(巻1-20)(巻向の桧原はまだ曇ってもいないのに、ここ小松が原には淡雪が降っている。)巻向の檜原もいまだ雲居ねば小松が末(うれ)ゆ沫雪(あはゆき)流る(柿本人麻呂歌集 万葉集巻10-2314)(巻向の桧原はまだ雲もかかっていないのに、松の梢からあわ雪が流れるように降って来る。)(桧原社)行かむ人来む人しのべ春がすみ立田の山のはつざくら花(巻1-85)(往く人も来る人もみな思いえがきなさい、春霞が立つ、立田の山の初桜の花を。)ふるさとに花はちりつつみよしののやまのさくらはまださかずけり(巻2-110)(わが里の花は散りつつあるのに、吉野の桜はまだ咲かないでいる。)からびとの舟を浮べて遊ぶてふ今日ぞわがせこ花かづらせよ(巻2-151)(唐の人々が舟を浮かべて遊ぶという今日、皆さんも花かずらをお付けなさい。)漢人(からひと)も筏浮かべて遊ぶといふ今日こそわが背子花かづらせな (大伴家持 万葉集巻19-4153)(唐の人々も筏を浮かべて遊ぶという今日こそ、皆さんも花かずらをお付けなさい。)郭公一こゑ鳴きていぬる夜はいかでか人のいをやすくぬる(巻3-195)(ホトトギスが一声鳴いて飛び去って行った夜は、人はどうして安らかに眠られようか。)神なびのみむろの山の葛かづらうら吹きかへす秋は来にけり(巻4-285)(甘南備の三室山の葛の葉をうらさびしく風が吹き返す秋がやって来たことだ。)(注)万葉で「みむろ・みもろ」の山と言えば三輪山であるが、新古今では立田の三室山のことと考えられるので、三室山としました。みむろ、みもろは神のいます処という意味で、カンナビと同じ意味である。 (三室山)さを鹿の朝立つ野邊の秋萩に玉と見るまで置けるしらつゆ(巻4-334)さを鹿の朝立つ野邊の秋萩に玉と見るまでおける白露(大伴家持 万葉集巻8-1598)(牡鹿が朝に立つ野辺の秋萩に、玉かと見まがうばかりに置いている白露だ)今よりは秋風寒くなりぬべしいかでかひとり長き夜を寝む(巻5-457)(今からは秋風が寒くなるだろう。どのようにして一人で長い夜を寝ようか。)今よりは秋風寒く吹きなむをいかにかひとり長き夜を寝む(大伴家持 万葉集巻3-463)(今からは秋風が寒く吹くだろうに、どのようにして一人で長い夜を寝ようか。)わが宿の尾花がすゑにしら露の置きし日よりぞ秋風も吹く(巻5-462)(わが家のススキの穂先に白露が置いたその日から秋風も吹くようになった。)(尾花)鵲のわたせる橋に置く霜のしろきを見れば夜ぞ更けにける(巻6-620)(宮中の階段に霜が降りて白くなっているのを見ると、もうすっかり夜が更けてしまったのだ。)(鵲森宮の大伴家持歌碑)はつ春のはつねの今日の玉箒手にとるからにゆらぐ玉の緒(よみ人知らず 巻7-708)初春の初子の今日の玉箒(ばはき)手に取るからにゆらく玉の緒(大伴家持 万葉集巻20-4493)(初春の初子の今日の玉箒は手に取るだけで揺れて音がする玉飾りの緒だ。)秋萩の枝もとををに置く露の今朝消えぬとも色に出でめや(巻11-1025)(秋萩の枝もたわわに置く露が今朝消えてしまうとも、それを顔に出すことがあろうか。ない。)秋萩の枝もとををに置く露の消(け)なば消(け)ぬとも色に出でめやも(大伴像見 万葉集巻8-1595)(秋萩の枝もたわわに置く露のように消えてしまうなら、消えてしまってもいい。そうだとしてもそれを顔に出すようなことがあろうか。ない。)足引の山のかげ草結び置きて戀ひや渡らむ逢ふよしをなみ(巻13-1213)(<あしひきの>山陰に生えている草を結び置いて恋慕って居よう。逢うすべがないので。)

2017.08.18

閲覧総数 2745

-

29

墓参・ナツメの実とムクロジの実ほか

昨日(1日)は墓参でした。 毎月の墓参恒例の門前の言葉。今月はこんな言葉でした。 近頃は夜も闇ではないので、「夜明け前の闇」も「百鬼夜行」も、都会にあってはリアリティを持たない。 それはともかく、夜も明け、既に日は高く昇ってからの墓参でありましたが、その道すがらに見た草木などをご紹介して今日の記事とします。(今月の言葉)※拡大画面はコチラ この門前の言葉の寺から少し行った処の民家の庭先にあるのが棗の木。最近は昔ほどナツメの木は見かけなくなったので、墓参の際にこの木を眺めて行くのが、楽しみと言うか、何となく習慣になっている。ナツメと言う名は夏に芽を出すからとも夏梅の省略形だとも言われる。夏芽説と夏梅説である。夏目漱石が何れの説に組したかは不明である(笑)。(棗・ナツメ)※拡大画面はコチラ(棗の実)※拡大画面はコチラ 実はすっかりいい色になっているので、食べ頃かと思うが、他人様の庭先の木。断りもなく摘んで口に運ぶのもよろしくなかろうと、眺めるだけである。道教では、棗の実は不老長寿の薬効があるとされ、仙人の食べ物である。 (同上)※拡大画面はコチラ しかし、1299歳のヤカモチ。既にして仙人みたいなものだから、今更これを食べて更なる長寿を願う気はないのであります。子どもの頃に食べた記憶では、林檎のような味であったかと。水分のいささか抜けたスカスカの林檎の味と言えばよいだろうか。花は初夏に咲き、小さな黄色の花である。枝にくっつくようにして咲く(下記<参考>を参照)。 ナツメを詠んだ歌は万葉集に2首あるが、古今集以下新古今集までの八代勅撰集には登場しないので、歌には馴染まないと言うか、風流や雅とは無縁の植物であったようです。<参考>墓参・花散歩・姫蔓蕎麦からアメリカデイゴまで 2016.6.4.(同上)※拡大画面はコチラ このナツメの家から更に少し坂を登った処にあるのがムクロジの古木。 先日、オオモクゲンジの実をご紹介したが、オオモクゲンジはムクロジ科の植物。言わば、ムクロジの親戚みたいなものである。ということで、以前にもムクロジは紹介しているのであるが、あらためてとりあげることとした次第。<参考>オオモクゲンジの記事 道の辺の壱師の花と木欒子 2017.9.27. ムクロジの記事 ムクロジ(無患子)・銀輪花散歩 2013.4.13. 幻想のムクロジ 2013.4.20. 墓参・ロウバイ・ムクロジ、河内寺廃寺跡 2016.12.28.(ムクロジの木)※拡大画面はコチラ(ムクロジの葉)※拡大画面はコチラ 葉もオオモクゲンジと同じような付き方で形も似ている。しかし、実の姿形は全く違っている。まあ、親戚とは言え、「かいもんこうもくかぞくしゅ(界門綱目科属種)」と高校「生物」で呪文のようにして覚えた階級分類に照らしても、科が同じという程度では、かなり遠い親戚と言うべきですから、当然でありますな。 この実にはサポニンが含まれるので水に溶かすと泡立つ。石鹸として古代の人は利用したと言う。平安時代にはそういう使われ方が既にされていたと言うから、紫式部も清少納言も和泉式部もこれを利用したということになるのでしょう。(ムクロジの実)※拡大画面はコチラ 実が熟して来ると、黄色味を帯びた半透明の、樹脂のような感じになるのであるが、若い実はこのようにツルリとした光沢のある浅い緑色なんですね。高木なので、実は地に落ちたものを拾って見たことがあるだけで、このような若い実は未だ手に取って見たことがない。今回も、手の届かぬ高所に実がなっていたので、写真に撮るだけであります。 (同上)※拡大画面はコチラ 次はアキニレ。秋楡である。この木は、ノコギリクワガタなどがよくいる木として、子どもの頃は、この木の樹液がしみ出している穴などを覗いて回ったものだが、近頃はクワガタムシそのものを殆ど見かけないから、そういうことをする子どももいないのでしょう。 (アキニレの実)※拡大画面はコチラ アキニレと言うから、ハルニレも勿論ある。春に花咲くのがハルニレ。秋に花咲くのがアキニレ。実に分りやすいのであるが、花の時期を外せば、ハルニレかアキニレかの区別などは小生には無理。ただ、ハルニレは寒冷地に多く、アキニレは南方系の植物ということで、西日本に多いらしいから、関西でニレを見たらアキニレと考えていいのだろう。ハルニレに比べてアキニレは樹高が低いとのことだが、これを以って目の前にあるニレを春か秋か判別することは無理があるだろう。(同上)※拡大画面はコチラ で、その花であるが、下の写真に写っている、種苞の先端に見える白いものがそれなんだろうか。カメラワークがイマイチにて鮮明には写っていませんが、次に機会があれば、もう少しピント合わせを上手くして、その姿がよく分かる写真を撮りたいものと思う。何しろ小さいものですからね。(先端の白いものはアキニレの花でしょうか。)※拡大画面はコチラ<参考>ハルニレ、アキニレの記事 ハルニレの葉に赤い花 2016.5.23. 墓参・花散歩(ツユクサなど) 2016.10.1. 風の音秋は葉ぞ匂ふ 2015.10.20. 白い花と言えば、イタドリです。路の辺の壱師の花のいちしろく・・という万葉歌の「壱師」はヒガンバナというのが一般的というか、有力説であるが、このイタドリの花のことだとする説も、この花の咲いている姿を見ると、捨てがたい気がします。 「いちしろく」というのは「いち白く」ではなく「いちしるく」などとも言うように、「いちじるしい」という現代語にも通じる言葉で、よく目立っている様を表す言葉なのである。だから、花の色は関係ないのであります。しかし、白くて目だっている花の方が「いちしろく」という語呂とは合うので、今風には目立つ「白い花」の方が相応しい感じがすると言うものではある。(イタドリの雄花)※拡大画面はコチラ<参考>イタドリの記事 いたどり・すかんぽ 2008.9.14. 京都から奥琵琶湖へ(3) 2010.10.1. 続・銀輪の風も秋なり花遍路 2014.9.17. 銀輪花散歩・秋づけば 2016.9.17.(同上)※拡大画面はコチラ(同上)※拡大画面はコチラ 次は棉の実と花。これは、道の辺の畑に咲いていたもの。中也の詩に「丘の上では棉の実が弾ける」というような語句があったかと思うが、こちらは道脇の畑で棉の実が弾けていました。河内木綿と言うようにかつては河内は棉の栽培が盛んな地でありました。随所にこのような棉の畑が広がっていたのでしょう。(棉・ワタ)※拡大画面はコチラ 棉の花は黄色である。露出を低く抑えて撮影すると黄色に写るが、標準露出で撮影すると黄色がとんでしまって白っぽい花に写ってしまう。で、下の写真は露出を抑えて撮りました。決して、夜中に出掛けて行って撮影した訳ではありません。 (棉の花)※拡大画面はコチラ(左)(右) そして、「蓼食う虫も好き好き 」の蓼です。ルコウソウが咲き乱れる中に、蓼があったで、という訳。(蓼・タデ)※拡大画面はコチラ 次はエノコログサ。と言っても、ムラサキエノコログサという穂の赤いエノコログサである。穂がもう少し小さめで黄色っぽい穂のキンエノコロなどもあり、エノコログサも色々である。(ムラサキエノコログサ)※拡大画面はコチラ この日、墓地で見つけたのは、この赤い、ムラサキエノコログサでありました。普通のエノコログサはと探しましたが、墓地では見つからず、ムラサキエノコログサばかり。 (同上)※拡大画面はコチラ(同上)※拡大画面はコチラ 帰宅して、家の前の、最近空き地になったばかりの土地に、普通のエノコログサがありましたので、併せて掲載して置きます。<参考>キンエノコロの記事 ガガイモの実 2016.9.14.(普通のエノコログサ)※拡大画面はコチラ 次は、これも墓地に生えていたチカラシバです。別名ミチシバ。万葉では「芝草」で登場するが、芝草については、このチカラシバのこととする説のほか、コウライシバ説、ノシバ説、雑草説などがある。まゐる人 まれにしなると 見るまでに 墓の芝草 長く生ひにけり (偐家持)(本歌)立ちかはり 古き都と なりぬれば 道の芝草 長く生ひにけり (万葉集巻6-1048)(都が恭仁へと移って奈良は古都となってしまたので、道ばたの芝草も長く伸びていることだ。)(チカラシバ)※拡大画面はコチラ 伸びてしまっているのは芝草ばかりではない。お参りする人の長らく絶えている墓の周りは色々な草が伸びている。そんな中で何とも分からぬ草がありました。蕾が未だ固いので何の花かは想像がつかない。 (不明) ※拡大画面はコチラ(左)(右)(同上) ※拡大画面はコチラわが名をば知りたくあらば十日のち 訪ね来て見よ咲く花見せむ (蕾式部)と言っているようです。

2017.10.02

閲覧総数 1158

-

30

岡山銀輪散歩余録・旭川

先日の片鉄ロマン街道銀輪散歩の片手間に旭川べりを少し走りましたが、その折の写真が数点未掲載のままとなっているので、本日はこれを記事にアップします。 昨年の10月25日には後楽園・岡山城から旭川沿いを下流へ、児島湾まで走っているので、今回は何という当てもないのであるが、旭川を上流へと走ることとしたもの。<参考>岡山銀輪散歩(その1) 2017.10.27.(JR山陽本線の鉄橋 奥が山陽新幹線の鉄橋) 後楽園の入口前に架かる鶴見橋と蓬莱橋を渡った先から、河川敷の道に入る。サイクリングロードかと思ったら、ランニングコースのようで、自転車乗り入れ禁止の表示。仕方ないので自転車を押して歩くこととした。(同上・奥をピンク色の新幹線車両が通過する。)(同上・続いて黄色い車両が通過。)(同上・旭川橋梁) 歩行者もランニングをしている人の姿も殆ど無い。 ということで、再び自転車に乗って走ることに。 旭川が百間川に分流する地点付近で河川敷から堤防の道に上がり、百間川に架かる橋を渡って県道96号に出る。 今在家天満宮の境内で小休止。 県道96号は県道219号にぶつかって終点。そこで左折し県道219号を北へと走る。道はゆるやかに左にカーブして行く。しばらく走ると道脇に備前国総社宮の表示板。これに立ち寄ることにする。(備前国総社宮)(同上・神門)(同上・説明碑) 国守が任国に赴任して、先ず行うべき仕事は、任国内の各地をめぐり、その地の神を祀る神社に参詣し、その地の神に祈祷を捧げ、崇敬の意を表することである。任国の実情を知るためにはそれぞれの地に出掛けて行くのが必要なことであると思うが、多大の時間や労力・費用を要する大変な作業でもあっただろう。 そんなことで、ズボラな性格の誰かが発案したのだろうが、国府のお膝元に各地の神を勧請し、それらすべてを祀る神社を造ってしまえば、各地を巡らなくても、その神社にお参りするだけで、簡単に神々への表敬訪問が済ませてしまえる。合理化・省力化という奴ですな。このようなことで造営された神社が総社である。 岡山には総社市という名の市まであるが、これは備中国の国府がこの地にあり、備中国総社宮があったことに由来する市名である。備中国総社宮には2013年10月の銀輪散歩で訪ねているので、備前国のそれにも表敬して置こうと思った次第。<参考>吉備路自転車散歩・総社宮から鬼ノ城へ 2013.10.31.(同上・拝殿) 総社宮の背後の山は、龍ノ口山から南西に延びた裾山である。 総社宮を後にし、岡山駅前に戻るべく、川沿いの道へと向かう。地図を持たずに走っているので、旭川がナビ代りという訳である。下流へと走る。消防署(中署)の先で、河川敷にこんな碑が立っていました。(百間川源流の碑)<参考>百間川・Wikipedia 百間川については、上の<参考>をご参照下さい。 旭川の氾濫を防ぐため、江戸時代初期に岡山藩主・池田光政の命により築造された人工河川であり、この付近で旭川から分流しているようです。この碑から800mほど下流へと走ると、往路で渡った百間川に架かる橋に出る。これを渡って旭川左岸の道へ。 新幹線、県道96号の岡北大橋の下を潜り、就実大学の手前の踏切でJR山陽本線を横断。蓬莱橋北詰まで帰って来る。夢二郷土美術館の前を過ぎ、蓬莱橋を渡り、鶴見橋へと行く途中にあったのが、竹久夢二の「宵待草」の歌碑。美術館はパスしたのでせめてもとこの歌碑を撮影。(竹久夢二「宵待草」歌碑)(同上) まてど暮せど こぬひとを 宵待草の やるせなさ こよひは月も 出ぬさうな(同上・副碑) 石の副碑(上掲)では、宵待草の歌詞は旭川の川畔で詠まれたものと記してあるが、現在は、千葉県海鹿島を訪れた夢二の思い出から生まれた詩であるというのが定説になっているようで、そのことを下掲の副碑で説明し、上の石の副碑の文章を訂正している。(同上)<参考>竹久夢二・Wikipedia 夢二郷土美術館 鶴見橋西詰すぐの路地を左に入り、旭川右岸沿いを下流へ、岡山神社の境内を通り抜け、岡山駅前へ。 以上でオマケ銀輪散歩終了であります。<追記>タイトルに「旭川」の文字があるのに、旭川の写真がないことに気付きました。掲載漏れの写真を追加で掲載して置きます。(旭川)

2018.11.26

閲覧総数 123

-

31

さざなみ

さざなみ。 漢字では、漣、細波、小波などと書く。 ささら波、さざれ波というのが古い形で、これが「さざ波」に変化したのだろうか。いや、そうではなくて、そもそも「ささ」は、「ささいな」という言葉があるように、「とても小さなこと」、「ほんのわずかなこと」、「とるに足りないこと」などを意味するから、「ささ」と「波」がくっついて「さざ波」というだけのことなんでしょう。 「ささら」や「さざれ」は、「ささ」に、親愛の気持ちを込めてものを呼ぶ場合に付ける接尾語「ら」や「ろ」などがくっついたもの、「ささ」の派生語と見るべきなんでしょう。 意味は、 1.水面に一面にできるこまかい波 2.小さな心のゆれや争いごと 3.琵琶湖南西部沿岸の古地名 とあるが、ここでは勿論、1.の意味の「さざ波」のことである。(さざなみ) 波というのは、或る場所で起こった変動が、次々に他の場所に伝わる現象のことである。波を伝えるものを媒質というから、上のそれは水を媒質とした波ということになるが、もう少し正確に述べると以下のようになるか。 水を媒質として、毎秒1m以上5m以下の弱い風(1m以下だと波は生じない)によって起こされた表面の変動(乱れ)を、元の状態にもどろうとする力・表面張力によって引き起こされる水の表面の動き・運動のこと。このように表面張力が主たる復元力となって生じるものを表面張力波と言うのに対して、重力が主たる復元力となって生じるものを重力波と言うらしいが、この辺まで来ると段々理解が怪しくなって来る。こういうのを、寄る「年波」と言う。 要は、さざ波は風のエネルギーが水の運動エネルギーに変換される過程で生じる現象である。「要は」とか「つまるところは」とか言い出すと、それは曖昧な理解を曖昧なままに他の表現に置き換えて「理解した」気になるという「年波現象」であるから、要注意なのである(笑)。(同上) 波を見て、それはどのようなメカニズムで起きているのかなどと考えていては、歌や詩は生まれない。それはそれとして在るがままに受け止め、それに対して自分は何を感じるのか、何を思うのか、何を連想するのか、などという、言わば「あらぬ方向」に向かうことが、詩歌の方向、文学的方向ということになるが、偐万葉は所詮言葉遊び、年波や人波や流行の波や秋波などの派生語や片男波とかさざなみの大津などという万葉関連の言葉へと思いが向かうのである。 更に、波のつく国名には、ペルシア(波斯)、ポーランド(波蘭)がある。ペルシアの「波斯」はひっくり返すと「斯波」。室町時代の守護大名・斯波義将の「斯波」であるなどとあらぬ方向へ脱線するのも偐万葉の得意技である。しかし、あらぬ方向もここまで来ると、支離滅裂である。 偐万葉であるから、無難なところで、上記3.の意味である「さざなみの大津」に向かうことといたしましょう。 万葉歌人、高市黒人が「近江の旧き都を感傷して作れる歌」として、次のような歌がある。古(いにしへ)の人に我あれや楽浪(ささなみ)の故(ふる)き京(みやこ)を見れば悲しき (高市黒人 巻1-32)(私はいにしえの人なんだろうか。さざなみの古い都の跡を見ると悲しい。)楽浪(ささなみ)の国つ御神(みかみ)のうらさびて荒れたる京(みやこ)見れば悲しも(同 巻1-33) (さざなみの土地の神様の威勢が衰えて、すっかり荒れてしまった都を見ると悲しい。)(高市黒人歌碑 2017.1.27.記事掲載写真の再掲)<参考>百穴古墳群から近江神宮・弘文天皇陵へ 2012.1.27. また、「玉だすき 畝火の山の 橿原の・・」で始まる、巻1-29の柿本人麻呂の「近江荒都歌」にも「・・石走る 淡海の国の さざなみの 大津の宮に・・」というのがあるが、上述の通り、「さざなみ」というのは、琵琶湖南西部沿岸の地の古名である。 現在も、瀬田の唐橋東詰から近江八幡にかけての、琵琶湖東岸の道、滋賀県道559号線近江八幡大津線の愛称として「さざなみ街道」が使われている。自転車専用道も並走していて、銀輪散歩には最適な道の一つでもある。(近江荒都歌・歌碑 2013.1.7.記事掲載写真の再掲)<参考>大津歌碑散歩(その1) 2013.1.7. 上記の人麻呂の長歌は、上の歌碑かその写真掲載の参考記事でお読みいただくとして、その反歌2首を下に記して置きます。楽浪(ささなみ)の志賀の唐崎(からさき)幸(さき)くあれど大宮人の船待ちかねつ(柿本人麻呂 巻1-30)(ささなみの志賀の唐崎は、今も無事で変りはないが、昔の大宮人の船をひたすら待ちかねている。)楽浪(ささなみ)の志賀の大わだ淀むとも昔の人にまたも逢はめやも (同 巻1-31)(さざなみの志賀の入江は今はこのように淀んでしまっているが、昔の人にまた逢えるのだろうか。) 「さざなみの大津」については、上述の通り「さざなみ」は地名だとして、さざなみの地の大津だとする解釈がある一方、「さざなみの」は大津にかかる枕詞だとする解釈もある。 枕詞としての「さざなみの」は、大津、志賀、比良、近江などにかかるほか、波には文(あや)があるから「あやし」に、また、波は寄るから「寄る」「夜」にもかかる、とまあ、これも言葉遊びの類ではある。 言葉というものを情報伝達の手段とのみみなすならば、結論を先ず述べてその理由や背景事情は結論の後に述べた方が相手には明確に意味・意思が伝わるから、枕詞などというものはそもそも不必要である。 落語でも「枕」があるように、いきなり本題に入るのは「不粋」というのが日本の文化。手紙でも、時候の挨拶などというのがあるのと同様である。用件を伝達するということであるならば、前置きの文章などは、もって回った言い方になるので、実用的とは言えない。まあ、そもそも肯定文なのか否定文なのかは、最後まで聞いて「である。」か「ではない。」かでやっと分かるのが日本語。本来的に持って回った言い方になるのが日本語の特徴で、そのような言い回しが好まれるのは、我々の文化は、互いに相手の気持ちを察し合うことをよしとし、あからさまな言い方は野暮とする文化、ちょっと前までよく耳にした悪名高き「忖度」という言葉を敢えて使うなら「忖度文化」ということになるのでしょう。枕詞はそのような文化の産物でもあるか。 枕詞も本来は、その地の神様を褒め、敬意を示すための呪術的な言葉であったのでしょうが、そのような宗教的な意義が希薄となり、文学的装飾となったものと言える。このような枕詞というものがある文化というのは、言葉は「飾り」、意は「言外に在り」ということで、言葉の「曖昧性」「多義性」を「そこはかとなき」雰囲気として楽しむという文化と言えるのかもしれない。 法律用語や学術用語は、曖昧性・多義性があっては困る場合が多いので、一定の定義がなされた上で使用されることになる。Aさんの定義とBさんの定義が異なっていれば、同じ言葉を使ってもAさんとBさんとでそれが有する意味合いは違ったものとなり、異なった理解が生じることとなるからである。言葉は共通の定義の下で使われなくてはならない。 我々の日常に於いては、言葉の定義のすり合わせなどはせず、会話なり議論をすることになるが、時としてこのような相互の言葉の持つ意味の幅や使い方に対する感覚のずれから誤解や反感が生まれたりもする。ネットなどよくは知らない者の間でのやりとりは、冗談が冗談でなくなったりもして「さざなみ」が立ったり、「さざなみ」では済まない「波風」が立ったりもするので、要注意ではあります。 或は、意図してこのような言葉の持つ曖昧性・情緒性を奇貨として不特定多数に対し政治的な利用目的をもってする言動を煽動と言う。その最も卑しむべき形態がヘイトスピーチという奴。そして、その煽動に乗ることを盲動・盲従とも言います。 言葉遊びであった筈の話が、何やら「不粋」な方に向かっているようなので、ここまでとします。こういうのを「風向きを読む」とも言います。 さざ波の写真で無理矢理なしたるこじつけブログ記事でありました。ささなみの写真二枚はよかれども ブログの記事にわれなしかねつ(偐家持)ささなみのあやしき記事に淀みつつ 昔の記事の歌碑など出しつ(偐家持)でありました。 言葉遊びついでに、先日作った戯れ歌も掲載して置きましょう。 或る女流歌人の歌に「しらかみに」という言葉が使われていて、これを形容動詞か何かと理解した妻が、どういう意味かと尋ねて来た。 しらかみに、なんぞという形容動詞は知らぬから、「?」であったが、その歌を見ると何のことはない、「白紙に」を「しらかみに」と言っているとしか思えなかったので「白紙に」だろうと回答した次第。白紙回答であったという訳であります(笑)。 そこで、即興に作った歌がこれ。しらかみはいかな意味かと白紙(しらかみ)に もの書くごと問ふ白髪(しらかみ)の妻 (白神家持) 実際は染めていますので、白髪ではありませんが、この際、しらかみになって貰ったという次第(笑)。 「黒髪の妻」とか「茶髪なる妻」とした方が、戯れ歌としてはより面白かったのかもしれませんが、この辺は感覚の問題ですな。

2018.11.23

閲覧総数 1424

-

32

テントウも人刺すものか

このところ毎日が暑い。 昨夜、風呂上がり、パンツのままでいたら、右太腿にチクりと虫刺されの感覚。何やら黒い虫が太腿に取り付いている。手で払い落そうとして、よく見るとテントウムシ。 蚊や虻や蜂なら「刺す」のも分かるというものだが、テントウムシが刺すとはこれいかに、である。 テントウムシはアブラムシなどを捕食する肉食昆虫であるから、その口は噛む機能があるのかもしれない。或いは捕食する虫の体液を吸汁するのであるならば、蚊のような吸汁針を口に備えているのかもしれないが、そういう目でテントウムシを観察したこともないので、口の形状や機能については、いかなる知識も持たないヤカモチ、実のところは皆目分からないのでありました。刺されたのか噛まれたのかも不明であり、太腿に噛み痕も刺され痕も認められない。痒くなったり、痛くなったりの反応もないから、毒液のようなものは持っていないようである。(ナミテントウ) これがヤカモチを「刺した」テントウムシです。 ナミテントウという種類のテントウムシ。 ナナホシテントウと違って、ナミテントウは星の無い奴、色んな星模様の奴など多様な姿をしている。 ヤカモチの腿に食らいつくという無礼を働いた虫であるが、無暗な殺生は好まぬヤカモチ。手に取ってベランダから庭の闇へと放り投げて、無罪放免といたしました。天道(てんたう)も 人刺すものそ 風呂上り 腿にちくりと 刺せる児は我 (並天道(ナミテントウ))(本歌)紫は 灰指すものそ 海石榴市(つばいち)の 八十(やそ)の衢(ちまた)に 逢へる児や誰 (万葉集巻12-3101) テントウムシも人を「刺す」ことがあるということを知りましたので、この段ご報告申し上げました、という次第。

2021.06.08

閲覧総数 2271

-

33

近隣散歩・生国魂神社、藤次寺

長らくブログ更新を怠っていましたが、久々の更新です。 2月17日、大阪市内に出掛けるついでがあったので、久しぶりに生国魂神社に立ち寄ってみました。(生国魂神社・拝殿)<参考>生國魂神社・Wikipedia 生国魂神社はこれまで何度となく立ち寄っているが、直近では2019年7月17日のようですから、5年半ぶりの立ち寄りです。 尤も、昨年10月18日にも神社前の公園で小休止しているようなので、これも立ち寄りと考えるなら4ヶ月ぶりに過ぎないこととなるが、この時は鳥居の外側から拝殿を遠望しただけで、境内には立ち入ってはいないので「立ち寄り」とは言えないのでしょう。 拝殿右側の裏手に回ると、先ず目にとまったのは芭蕉の句碑。(芭蕉句碑) 菊に出て 奈良と難波は 宵月夜 (芭蕉)(同上・副碑) そして、織田作之助の像。(織田作之助像) 今回、撮影した芭蕉句碑も織田作之助像も既に2019年7月18日記事に写真を掲載済みでありますので、下記<参考>記事を併せご覧いただくこととし、説明などは省略させていただきます。<参考>旧友との昼食会で難波まで 2019.7.18. 次は、井原西鶴像。(井原西鶴像) 井原西鶴像は過去記事で写真を掲載した筈と調べると、2010年7月5日記事がそれでした。<参考>生国魂神社 2010.7.5. 生国魂神社を出て谷町筋を北に入ると、藤次寺である。 この寺も以前立ち寄ったことがあると過去記事を調べてみると、2014年6月26日の記事がそれでした。 従って、10年7ヶ月余ぶりの再訪ということになる。<参考>薄田隼人正兼相の墓 2014.6.26.(藤次寺略縁起) 本堂の写真は、今回撮らなかったようですが、上記<参考>記事にはその写真が掲載されています。 以前の訪問の時には存在しなかった、地蔵大仏が本堂に向かって右側のお堂(地蔵院)の中に鎮座されておはしました。(地蔵大仏) お堂の窓ガラス越しにお姿を撮影させていただきました。(同上・説明ポスター) 藤次寺開創1200年を記念しての地蔵大仏とのことですが、詳しくは上のポスターの写真をクリックして大きいサイズの写真でお読みください。 表門を出た谷町筋沿いの塀の壁面に貼ってあったものを撮影しました。(阿波野青畝句碑) この句碑は前回訪問の記事(上掲<参考>)にも写真掲載済みです。 動く大阪 うこく大阪 文化の日 (青畝)<参考>近隣散歩関連過去記事は下記です。 近隣散歩(その1) 2009~2013 近隣散歩(その2) 2014~

2025.02.20

閲覧総数 185

-

34

自宅療養記・ホルター心電図と枚岡神社など散歩

11月3日午後7時11分、夕食。 夕食は、ライフで買って来た洋風幕の内弁当プラスみそ汁でしたが、色々と苦くなるものが多くあって、以前のようには美味しくいただけませんでしたので、今後これを選択することはないでしょう。 弁当の内容は以前と変わりないと思いますが、当方の味覚異常が進行または変化しているのでしょう。 食後の薬は、いつものコップ1杯の水素水で服用です。 午後9時30分、入浴前、コップ1杯の水素水。 午後9時 分、入浴後、コップ1杯の水素水。 夜の測定 体重56.6kg、体温36.8度、最高・最低血圧測定不能。 ※5回連続脈異常 1回目95/48(57)、2回目90/53(62)、3回目109/57(65)、 4回目110/57(70)、5回目97/55(60)。 午後11時45分、就寝。 11月4日午前7時、起床。 朝の測定 体重55.9kg、体温36.6度、最高・最低血圧測定せず。 午前7時48分、朝食。 朝食はライフで買った海老カツバーガーでしたが、これは約半分を食しただけ。苦くてギブアップでした。これに洋梨半個、ヤクルト・安田ヨーグルト越後姫各1本&ミックスナッツ一掴み+みそ汁がその内容。 午前8時38分、CBで外出、ホルター心電図検査のため石切生喜病院に向かう。(病院への道) 午前8時55分、病院受付完了。2階検査室へ。 午前9時13分、ホルター心電図測定計器装着完了、会計窓口へ。 午前9時41分、病院を出て、 午前10時2分、帰宅。 午前10時20分、朝食後の薬を呑み忘れていたので、ニュベクオ錠、プレドニン錠、プレタール錠、ロスーゼット配合錠のみをコップ1杯の水素水で服用する。 12時30分、昼食。昼食は、味噌仕立てのにゅう麺もどき。 午後3時29分、杖をつきながら散歩に出る。(枚岡神社) 久しぶりの枚岡神社です。(同上・本殿、拝殿はこの石段を上った処にあるのだが・・。) 今のヤカモチの体力では、この石段を上り切るのはかなりの労作にて、少し逡巡し、結局、石段下でご挨拶とする。(同上・ヤマモモの巨木) 今まで気付かなかったが、大きなヤマモモの木が石段下の境内・毬場にあるのでした。(同上・毬場) この広い毬場は、蹴鞠を神に奉納する場であるが、秋の大祭では、各地区の太鼓台が終結する場所でもある。(同上・毬場) 境内参道を少し戻って、枚岡梅林への道を辿る。(枚岡梅林への道) 写真奥で左に曲がっている坂道(下掲写真)を上ると枚岡梅林である。(枚岡梅林説明碑) この説明碑は、2016年に発生したというか、発見されたというか、枚岡梅林の梅の木のプラムポックス・ウイルス感染事件(2017年1月梅の木全てを根こそぎ伐採除去)以前のもので、現在、復活しつつある枚岡梅林の説明ではない。<参考>枚岡梅林の復活へ、植樹が始まっています。 2021.1.31.(同上) 枚岡梅林は斜面に広がっているのだが、一番低い地点で右に入り、形だけの枚岡梅林巡りであります(笑)。(金木犀) その一番低い地点の右に入る場所に咲いていたのが金木犀の花。 風邪症状で鼻が詰まってでもいるのか、鼻を近づけても香りが全くしないのであります。鼻が詰まっている訳ではなく、鼻呼吸できているので、嗅覚に問題なければキンモクセイのあの香が感じられる筈なのだが・・。 味覚異常だけでなく、嗅覚異常もきたしているようです。 枚岡梅林を出て、住宅街の道を行く。(ノブドウ) ノブドウが実をつけている。こういう花散歩も長らくご無沙汰していますな(笑)。(同上) 最後は、もう一度キンモクセイ。(キンモクセイ) 約40分の散歩でありました。 午後4時10分、帰宅。コップ1杯の水素水。 午後4時30分頃、居眠り。 午後6時37分、夕食。この日の夕食は鍋料理、牛しゃぶでした。 食後の薬は、コップ1杯の水素水で服用です。 ホルター心電図測定計器を装着しているので、これの取り外し可能刻限5日午前9時5分以降まで入浴は勿論、シャワーもNGです。 午後11時17分、夜の測定 体重56.0kg、体温36.1度、最高・最低血圧測定不能。 ※5回連続脈異常 1回目121/71(79)、2回目111/60(72)、3回目108/67(81)、 4回目105/56(70)、5回目112/58(76)。 本日の記事は、以上までとします。<参考>入院・通院・闘病記はコチラ。 近隣散歩関連過去記事は下記です。 近隣散歩(その1) 2009~2013 近隣散歩(その2) 2014~2025.10.31. 近隣散歩(その3) 2025.11~

2025.11.04

閲覧総数 167