昨日の

菟原処女

伝説をたずねての銀輪万葉の続編です。

神戸から枚岡までの間に通過する市は芦屋市・西宮市・尼崎市・大阪市の4市。国道43号と2号を中心に、脇道に入ってみたりの気儘な自転車旅である。

西灘駅から御影駅まで阪神電車は大阪に向って北東に走っているが御影駅を過ぎると住吉駅・魚崎駅手前までは南西に向きを変える。阪神電車を目印に走っていると方向感覚が狂ってしまうので要注意。

住吉駅の東の道脇に「本住吉神社」の石碑が立っていたので、この道を北上し、この神社に立ち寄る。

(

本住吉神社

・手前の道は国道2号)

本住吉神社においとまし、国道2号を東に。住吉川を渡る。川の両サイドの河川敷が遊歩道になっていて、多くの人がウォーキングをしている。つられた訳でもないが、川沿いに走ってみることにする。灘高校の手前から左岸を下流へ走る。阪神・魚崎駅を過ぎた処で43号に入り、東へ。覚浄寺交差点に差し掛かって右手に赤い鳥居が見えたので、立ち寄ってみる。魚崎八幡宮である。神社の隣の公園に第23代横綱大木戸生誕地の石碑があった。

(住吉川) (

第23代横綱大木戸生誕地の碑

)

(魚崎八幡宮)

(拝殿)

(境内の松の古木)

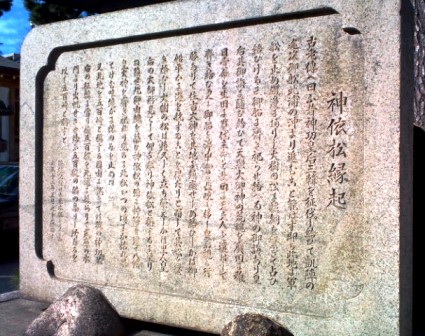

(神依松縁起碑)

この碑によると、古老の言うには、神功皇后が三韓征伐の帰途、北浦の沖で船が進むことが出来なくなったので、この地に船を繋ぎ、住吉大神を祀った処、船が無事進むようになった。その時に船を繋いだ松の大木を「神依松」と呼ぶようになった、という。また、魚崎の魚は、その時の船が五百隻であったことから五百(いを)崎→魚(いを、うを)崎となった、とも。

(伝承の神依松は枯れて、今はこの裏に大木の切り株を残す。)

(松の古木)

再び43号に戻り、更に東へ。芦屋川で川辺に降りてしばし休憩。

(芦屋川)

芦屋川から地上に上がって、阪神電車沿いの道を東へ。西宮市に入る。香櫨園駅の前から夙川オアシス道路に入って国道2号へ。2号線に出て夙川橋の上から夙川を眺めていると、後から「ちょっとお尋ねしますが・・」と、小生と同年輩位の男性から声を掛けられた。小生のトレンクルを見て、彼もこのような軽量の折りたたみ自転車が欲しいと考えていたらしく、トレンクルについての質問でした。しばらくこの御仁と自転車や旅のことなど立ち話。別にメーカーさんとは特別な関係は何らもない小生だが、しっかりトレンクルの宣伝をしておきましたよ。男性はもっと色々と話をしたかったみたいだが、大阪は未だ遠いので、話を切り上げ、出発。再び国道2号を東へ。西宮神社に寄ってみようと脇道に入る。

(西宮神社)

拝殿などは工事中で入れず、見ること叶いませんでしたので、こちらのホームページでご覧下さい。

<西宮神社ホームページ>

境内では陶器市が開催されていましたが、その傍らに狸の群れ。

阪神電車西宮駅前に戻り、線路沿いに東に行くと松原天満宮と喜多向神社に出くわす。

(松原天満宮)

上の写真、向って右手の大木が楠。左手が榎。榎は「エノキ→エンノキ→縁の木」ということで縁結びの木として信仰を集めているようだ。楠の下には筆塚がありました(写真下)。

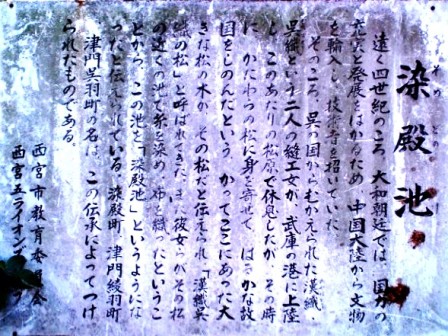

松原天満宮と道を挟んで斜め向かいに喜多向神社という小さな稲荷神社がある。入口標識に染殿池、漢織呉織の文字が見えたので、奥に入ってみる。説明は下の写真で代用します(不精池)。

(染殿池)

(喜多向神社)

再び国道2号に戻って、東へ。やっと武庫川である。武庫川大橋を渡る。橋の上で西宮市から尼崎市に入る。市境を示す標識の処から武庫川上流を撮影。先日この上流の宝塚市から蝶麻呂氏と自転車で下って来た川である。

(武庫川)

尼崎には近松門左衛門の墓のある

広済寺

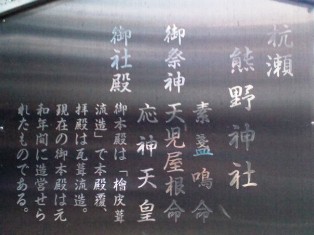

があるのだが、国道2号からだとかなり北に上がらなくてはならないし、地図も持って来ていないので今回はパス。代りに偶々出くわした杭瀬熊野神社に立ち寄って置く。

(杭瀬熊野神社)

かなり日も西に傾き金色がかりはじめている。神崎川、淀川と渡れば、大阪の中心市街地である。

(神崎川)

(淀川)

(靭公園)

上の写真は人形ですが本物の人間も居ます。手前のベンチに座っている黒い服装の女性は除きます。さて、右、真ん中、左どれが人間でしょうか?

(大阪NHK) (大阪府警本部)

(黄昏迫る大阪城のお濠)

(花園中央公園)

花園中央公園に着いた頃には、ご覧のように、すっかり暗くなっていました。

PR

キーワードサーチ

カレンダー

コメント新着

New!

龍の森さん

New!

龍の森さん思い出の佐賀へ(その…

New!

MoMo太郎009さん

New!

MoMo太郎009さんパセリ収穫

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん大手門 から 竹橋… New! lavien10さん

千円の紅葉、百円の… New! ふろう閑人さん

朗読で聞く宮本輝の…

New!

ビッグジョン7777さん

New!

ビッグジョン7777さん移民政策を多文化共…

七詩さん

七詩さん吉松隆 大河ドラマ … くまんパパさん

赤福餅を戴く、大き… ひろみちゃん8021さん

晴のち曇ブログ fusan2002さん