( 承前 )

天乃石立神社の小さな祠の周辺は苔むした巨石群であり、昼なお暗い山峡の森と相俟って、神さびた一種独特の雰囲気を漂わせている。

(巨石群)

(左:後立磐、右:前立磐)

(同上)

(同上)

(一刀石)

天石立神社と一刀石については、下記<参考>に詳述されていますのでご参照下さい。

<参考> 天乃石立神社と一刀石

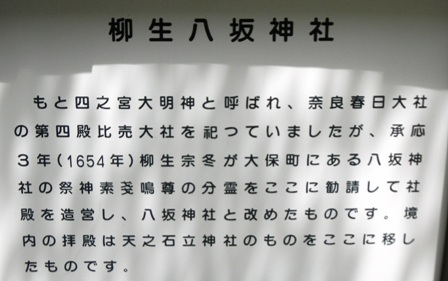

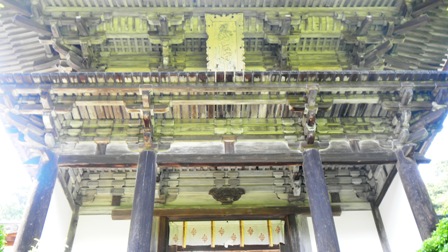

一刀石から来た道を引き返し、正木坂とある石碑のある地点に戻る。此処から右に坂道を上って行くと旧柳生街道である。直ぐに右手に柳生八坂神社が見えて来る。

(正木坂碑)

(柳生八坂神社)

八坂神社には立ち寄らず、坂を上って行くと道の左側に柳生藩陣屋跡があった。

(柳生陣屋跡)

柳生陣屋跡は寛永14年(1642)に柳生宗矩が建てた柳生藩の陣屋跡。延享4年(1747)に火災で全焼し、現在は建物は存在せず、当時の間取りが石垣で復原され、史跡公園となっている。

(同上)

陣屋跡からゆっくりした坂を下って行くと民家の前に疱瘡地蔵への標識があり、それが示す細い道が東海自然歩道(旧柳生街道)で奈良へと続くハイキング道である。自転車で走れる道ではないので押して行く。

いよいよ山道である。柳生街道の木々の間から暫くは家並が見えていたが、やがてそれも見えなくなり、山の中の細道となる。

(柳生の里の民家)

(疱瘡地蔵への道・柳生街道)

(疱瘡地蔵)

昭和44年に土中から発見された際に顔の部分が剥落して疱瘡に罹ったように見えたのがその名の由来とか疱瘡よけを祈願して彫られた地蔵であるとか説明されているが真偽の程は知らない。

地蔵像の右下に「正長元年ヨリサキ者カンへ四カンカウニヲ井メアルヘカラス」

(正長元年より先は神戸四ヶ郷に負い目あるべからず)

との、土一揆の際に農民が刻したとされる碑文があるらしいが、よくは見えませんでした。

<参考> 柳生徳政碑文

(疱瘡地蔵から阪原峠への道・柳生街道)

いつの間にやら12時を回っていたので、出掛けに奈良で買って来たお弁当で山中の昼食である。大きな山蟻が沢山いて、身体を這ったりするが、気にせず食事。

山蟻も ともにしあれり 阪原の

柳生の道の 昼餉どきかも (偐家持)

昼食後、更に道は悪路となり、登りが続く。汗、汗、汗である。

(大柳生の里)

やっとこ、道は下りとなり、下り切った処が上の写真の眺め。大柳生である。山道を歩くことにも飽きたので、県道に出て、自転車で走ることに。

しかし、道はまだまだ上り坂である。それでも山道を自転車を押したり、担いだりして歩くことを思えば、快適そのものである。

一気に忍辱山円成寺前まで走る。途中、奈良へと一人歩きしているザックの男性に追い着く。ちょっと声を掛けて追い抜く。

(円成寺本堂)

(円成寺山門)

(同上)

<参考> 円成寺

境内の茶店で「かき氷」を食べて身体を冷やす。

この後、県道から再び柳生街道に入り「峠の茶屋」を目指すのであるが、本日はここまでとします。( つづく

)

<追記・注>

タテ長写真(「同上(天立磐)」、「正木坂碑」及び「同上(疱瘡地蔵)」)

が横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年10月30日これらを復元修正しました。

●

過去記事の写真が歪んでいたりすること

2020.10.12.

PR

キーワードサーチ

カレンダー

コメント新着

美味しくて嬉しい頂… New! ひろみちゃん8021さん

恥をかく寸前

New!

ビッグジョン7777さん

New!

ビッグジョン7777さん東京タワー

New!

七詩さん

New!

七詩さんキャラメルアイス

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん外出先で 黄色比べ…

New!

龍の森さん

New!

龍の森さん思い出の佐賀へ(その…

New!

MoMo太郎009さん

New!

MoMo太郎009さん大手門 から 竹橋… New! lavien10さん

吉松隆 大河ドラマ … くまんパパさん

晴のち曇ブログ fusan2002さん