< 承前 >

前回は小関峠到着で終りましたので、峠の地蔵堂から始めることと致します。

(小関峠地蔵堂 13:58)

やっと峠の地蔵堂に到着です。天智天皇陵前の道をそのまま走り下り、国道1号線に入って追分から逢坂山を越えて行く「逢坂越え」を「大関越え」と呼ぶのに対して、こちらを「小関越え」と呼ぶらしいが、真偽のほどは知らない。

こちらのコースの大津側に小関町と云う地名があるから、小関越えがそこから来ているなら、小関に対してあちらを誰かが大関と呼んで面白がったのかも。

何れにしろ向こうが大関で、こちらが「関脇」と「小結」をくっつけての「小関」であるなら、「横綱越え」があってもいい。名神高速で越えるのをそう呼ぶのが似合いであるが、これは国道1号線と重なるように平行して名神高速も走っているから、「大関越え」と同じコースになる。ということで、音羽山トンネルで越える東海道新幹線によるものを「横綱越え」とすることに致しましょう。

JR在来線による新逢坂山トンネル越え(びわこ線)、長等山トンネル越え(湖西線)、京阪電車京津線による逢坂越えなどは、番付外ですな(笑)。

(三井寺へのハイキング道 14:01)

地蔵堂からは一気の下り。ヒンヤリした空気が心地良い風となって汗ばんだ身体をやさしく撫でて行く。

下り始めて直ぐに左手にハイキング道がある。歩きならこちらがきっと近道なんだろうが、目の前の下り坂を振ってハイキング道を行く気には、いかな変人ヤカモチと雖も、ならないのである。

坂を下り切って最初の四ツ角を左折すると長等神社の楼門前に出る。

(長等神社楼門 14:07)

(長等神社楼門 14:07)

長等

神社の社歴は、神社楼門脇の説明板によれば概略次のようなもの。

天智天皇が近江大津宮に遷都(667年)した際に都の鎮護として須佐之男命を志賀の長等山岩座谷の地に祀ったのがその始まりである。

貞観2年(860年)2月に三井寺開祖の円珍(智証大師)が三井寺の鎮護として日吉山王神を勧請したことから新日吉社、新宮社と称するようになった。

天喜2年(1054年)4月に現在地に遷宮。元の地は神出と称されるようになった(地図を見ると神社の南西に神出という地名がある。)

南北朝の戦乱で社殿・楼門などを焼失したが、足利尊氏によって皇国元年(1340年)に再建された。

現在の長等神社という社号は明治16年(1883年)に改称されたもの。

楼門は明治37年(1904年)に鎌倉様式を基本に復興されたものである。

(拝殿)

(拝殿)

(本殿)<参考> 長等神社

(本殿)<参考> 長等神社

(大津絵)

(大津絵)

長等神社楼門脇に大津絵のお店がありました。

<参考> 大津絵

長等神社の隣が三井寺観音堂の参拝口。折角なので拝観料500円を払って境内に入ることとする。

(三井寺。奥の建物が拝観受付所。14:12)

自転車を受付前に停めて、百何十段かの石段を上る。結構足が疲れる。上り切ると観音堂である。境内からは大津市内が眼下に眺望でき、その先に琵琶湖が見える。

(境内から大津市街を望む。)

<参考> 三井寺

(園城寺)

(観音堂・西国十四番札所)

観音堂脇に土産物店がある。飲食も出来るよう。何か冷たいものでも飲もうと店に入る。「昔なつかしい冷やし飴」とあったので、それを注文。「客は、我のほか誰とてもなかりき」であった。京都から小関越えで自転車でやって来たと話すと、店のおばさんが「それは、それは」と扇風機の向きを小生のテーブルの方に向けて下さる。暫く世間話。

彼女は京都に在住されていたが3年前にこちらに引越して来られたとのこと。京都の喧噪に比べてこちらの静けさが印象的であったよう。確かに静かである。風さえも心なしか涼しい。

どういう話の流れであったか忘れたが、最近に彼女は転倒して腰を打ち病院通いで、今も未だ腰が痛いとか仰っていました。何やら何処かで聞いた話と思ったら、かなり以前、大阪を銀輪散歩中に入った喫茶店でそこの女主人が足を骨折して未だ完治していないとか言って居られたことを思い出しました。

店を出て、境内を散策してみる。広大な境内にて、とても全部は回り切れない。

(百体観音堂)

(百体観音堂)

(観月舞台)

(観音堂脇の鐘楼)

(鐘) (可愛いお地蔵さん)

三井寺とは俗称にて正式な呼称は長等山園城寺という。三井寺と呼ばれるようになったのは、天智、天武、持統天皇の産湯に用いた霊泉(井戸)があることから「御井の寺」と呼ばれていたが、後に智証大師がそれを三部灌頂という儀式の法水に用いるようになったためとか。

(微妙寺)

(金堂・総本堂)

(三井の晩鐘)

これが有名な三井の晩鐘ですな。もう一つ「弁慶の引き摺り鐘」というのが有名であるが、これは次回ということでパス。

山門派と寺門派の対立即ち比叡山と三井寺との確執や弁慶さんの話や謡曲「三井寺」のことなど、この鐘を見てしまうと話が長くなり過ぎます(笑)。

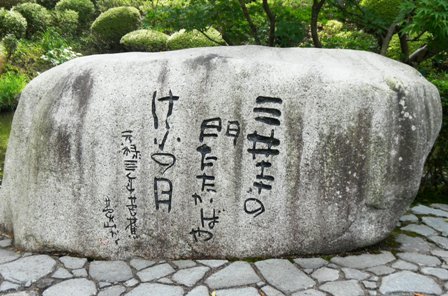

(芭蕉句碑)

三井寺の門たたかばやけふの月 (芭蕉)

奥の細道の旅を終えた芭蕉は暫し近江に滞在し旅の疲れを近江で癒します(行春を近江の人とおしみける)が、翌元禄4年8月15日義仲寺の無明庵で月見の句会が催されます。湖上に船を出して三井寺の塔頭を眺めつつ詠んだ句がこれとのこと。折しも今夜(12日)は満月(中秋の名月)ですな。されどこの日記は9日の事なれば、

三井寺の門たたくまじ十三夜 (筆蕪蕉)

(総門 15:03)

三井寺を退出した処で字数限度。また明日です。

< つづく

>

PR

キーワードサーチ

カレンダー

コメント新着

美味しくて嬉しい頂… New! ひろみちゃん8021さん

恥をかく寸前

New!

ビッグジョン7777さん

New!

ビッグジョン7777さん東京タワー

New!

七詩さん

New!

七詩さんキャラメルアイス

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん外出先で 黄色比べ…

New!

龍の森さん

New!

龍の森さん思い出の佐賀へ(その…

New!

MoMo太郎009さん

New!

MoMo太郎009さん大手門 から 竹橋… lavien10さん

吉松隆 大河ドラマ … くまんパパさん

晴のち曇ブログ fusan2002さん