本日は大阪市内を銀輪散歩して参りました。

取り敢えず目指したのは坐摩神社行宮。先日(9月7日)の囲碁例会の帰り道に立ち寄った八軒家浜の近くに熊野九十九王子の1番目の窪津王子があったとのことで、何かその痕跡でもあるかと期待したのですが、下調べもせず、その日の思い付きの行動であったため、空振りに終りました(関連記事 「囲碁例会・八軒家浜」

)。で、ネットで調べると、大阪府立労働会館の東側にある坐摩神社行宮がその跡地であるとのこと。という次第で坐摩神社行宮を訪ねてみようというもの。ついでに本町にある坐摩神社も訪ねてみようということに致しました。

午後1時半頃にMTBで自宅を出発。中央大通りを西へと走る。右翼の街宣車が何台も列をなして軍歌を高らかに響かせる中をひたすら西へと走り、大阪城公園から天満橋に出て、土佐堀通りを西に行くと労働会館「Lおおさか」である。その東側の道を入ると、小さな祠があった。

(坐摩神社行宮)

(坐摩神社行宮)

(同上)

(同上)

現在は坐摩神社行宮(御旅所)と称されているが、神功皇后がこの地に坐摩神を奉祀したのが始まりとされ、坐摩神社は元はこの地にあったとされている。豊臣秀吉の大坂築城に際して、現在の久太郎町4丁目に移転させられたのである。

本殿には門戸・玄関・窓の守り神、豊磐間戸 (とよいはまど)

神・奇磐間戸 (くしいはまど)

神の二神が祀られている。拝殿には神功皇后が休息したという鎮座石が今も残る、とあったが、何処に鎮座ましますのか、見当たらない。この石に因んで、この辺りは石町 (こくまち)

という地名になっているそうな。

平安期に熊野詣でが盛んになり熊野古道沿いに熊野王子社が数多く設けられるが、その一番目の窪津王子(渡辺王子ともいう。)社が此処に設けられたと言われている。

(同上・奥に駐輪しているのは我が愛車のMTBです。)

(同上・奥に駐輪しているのは我が愛車のMTBです。)

(同上・本殿)

(同上・本殿)

坐摩神社の「坐摩」は普通に読めば「ザマ」であり、坐摩神社も通称はそう読まれているのであるが、正式の名は「坐摩」を「イカスリ」と読み「いかすりじんじゃ」と言うそうな。

行宮 (あんぐう)

を後にし更に西へ。御堂筋に出て南へ向かう。

(御堂筋に出て南へ。平野町付近)

休日の御堂筋は閑散としている。梅田周辺や心斎橋・難波周辺は人人人であるが、淀屋橋から本町にかけてのオフィス街は人影がまばらで銀輪散歩も快適である。

中央大通りで西に入り、一つ目の辻を南に入ると直ぐに坐摩神社である。

(坐摩神社)<参考> 坐摩神社公式ホームページ

(坐摩神社)<参考> 坐摩神社公式ホームページ

坐摩神社の祭神は

生井神

、

福井神

、

綱長井神

、

波比岐神

、

阿須波神

の五神で、この五神を

坐摩神

と総称するとのこと。

「いかすり」の語源については諸説あるそうだが、土地又は居住地を守り給う意味の「 居所知

」が転訛したものという説が有力説であるようだ。

(坐摩神社本殿)

(同上)

坐摩神社は伊藤忠商事、南御堂の裏にある。南御堂の南側で御堂筋に出て南へ150m程行くと難波神社がある。仁徳天皇を祀る神社である。

第18代反正天皇が河内の国、丹比(現大阪府松原市)に遷都した際に、父帝・仁徳を祭神として創建したと伝えられる。

(難波神社)

(同上・本殿)

(同上)

(境内の大木)

この木は、大阪空襲で焼け焦げて枯れる木が多くあった中で、ことなきを得て生き延びた木である。市内でも最古の木だそうで、保護樹木となっている。この木に触れると元気が貰えるということで、参拝の人が触って居られました。

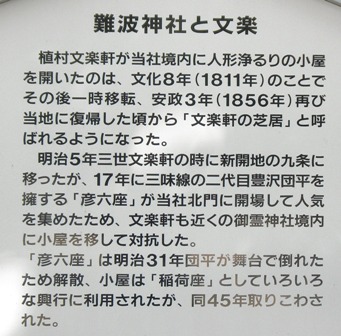

かつては、当神社境内に人形浄瑠璃(文楽)の小屋があったそうな。

さて、仁徳天皇と言えば高津宮ですな。と言うことで、この後、高津宮へと向かいますが、もう深夜になりましたので、続きは明日とし、本日はここでひとまずお開きとさせていただきます。 (つづく)

<追記・注>

坐摩神社行宮の3枚目の写真と難波神社境内の大木の写真とが横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年10月29日これらを復元修正しました。

●

過去記事の写真が歪んでいたりすること

2020.10.12.

-

自宅療養記・花園中央公園、ライフ新石切店 2025.11.07 コメント(2)

-

自宅療養記・ホルター心電図と枚岡神社な… 2025.11.04 コメント(2)

PR

キーワードサーチ

カレンダー

コメント新着

美味しくて嬉しい頂… New! ひろみちゃん8021さん

恥をかく寸前

New!

ビッグジョン7777さん

New!

ビッグジョン7777さん東京タワー

New!

七詩さん

New!

七詩さんキャラメルアイス

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん外出先で 黄色比べ…

New!

龍の森さん

New!

龍の森さん思い出の佐賀へ(その…

New!

MoMo太郎009さん

New!

MoMo太郎009さん大手門 から 竹橋… New! lavien10さん

吉松隆 大河ドラマ … くまんパパさん

晴のち曇ブログ fusan2002さん