(承前)

但馬皇女と穂積皇子の恋は、彼女の歌「人言を繁み言痛み・・」の歌(昨日の日記参照。)の題詞に、「但馬皇女、高市皇子の宮に

在

しし時、

竊

に穂積皇子に

接

ひ、事既にあらはれて作り

ませる御歌1首」とあることから、彼女は高市皇子の妻であり、穂積皇子との恋は許されざる恋であり、スキャンダルであった、とする見解が一般的であるようだが、実の処はどうであったのでしょうな。お二人の恋にはお別れして、先へ進む。

やがて、国道165号線から右に分枝した脇道に「長谷寺近道」の表示があるのに気が付く。その道を取る。165号線は車の往来も結構あり、「交通事故多発道路」なんぞという道路標識も立っていたりするので、車と並走して走るのは余り気持ちが良くない。

脇道を行くと直ぐに小さな神社があった。長谷山口坐神社である。

長谷山口坐神社

は、その由来書きによると、長谷寺鎮護の神社、六処山口社の一社にて、延喜式神名帳にもその名が見えるという古社のようである。祭神は大山祇神、天手力雄神で、相殿に豊受姫神を祭るという。

(長谷山口坐神社)

神社の前から転げ落ちるようにして深き谷となり、大和川の源流、初瀬(泊瀬)川の流れとなる。谷に下って行き、川を渡ると長谷寺の参道に出る。土産物店が軒を並べているが、参拝客はまばらである。

直ぐに長谷寺の山門前に到着。寒牡丹だな、と思いつつも入山はせず、引き上げる。何度となく来ているので、ブログにも取り上げているかと思いきや、帰宅後調べてみるとその記事はありませなんだ。次には入山してしっかり「取材」いたします(笑)。

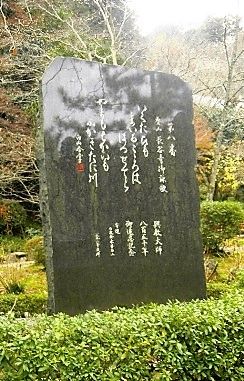

(長谷寺御詠歌 花山法皇歌碑)

幾たびも 参る心は はつせ寺 山もちかひも 深き谷川

この歌、小生、「山も誓ひも」を「山も祈りも」と最初に覚え間違いしたものであるか、時々取り違えて口にすることがあり、要注意なのであるが、山門脇の道に大きな歌碑が立っている。歌碑から少し上った処から山門を撮影して、今回のご挨拶とさせていただく。

(長谷寺山門)

(長谷寺山門)

長谷寺は真言宗豊山派の総本山。西国三十三観音霊場第8番札所である。本尊の十一面観音は巨大であると共に通常は地蔵菩薩が持っている錫杖を持っているというのが特異な点として有名。

草創は天武天皇の勅願によって道明上人が三重塔を建立したのによるとのこと。奈良時代に入って徳道上人が伽藍を建て十一面観音菩薩像を安置したのが現在の長谷寺になった。

まあ、余りにも有名な寺にて小生が今更申し上げることでもありませんな。

(山門脇の道から向かいの山を望む。)

(山門脇の道から向かいの山を望む。)

向かいの山の景色もなかなかにいい。この山の向こう側を走って来たのであろうか、などと頭の中で地図を広げてみるがよくは分らない。

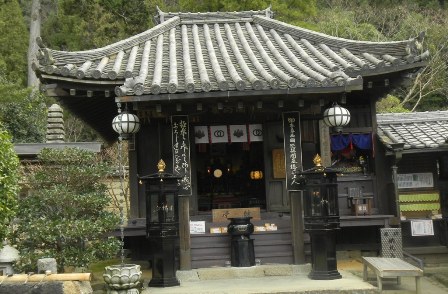

(法起院)

(法起院)

参道を引き返すと来る時には気が付かなかった法起院という建物が目に入りました。西国三十三所番外札所・徳道上人霊廟とある。

徳道上人は長谷寺開基の僧であると共に西国観音霊場33所を定めた人でもあるらしい。ちょっとご挨拶をして行くことに。

このお堂に祀られているのは徳道上人であり、その像は徳道上人自身がお造りになったとか。上人のご詠歌として次の歌が掲示されていました。

ごくらくは よそにはあらじ わがこころ

おなじはちすの へだてやはある

(徳道上人霊廟)

(徳道上人霊廟)

再び国道165号線に戻り、朝倉・桜井方面へと走る。旧道に入ると十二柱神社がある。ここも13年ぶりの再訪である。

この辺り一帯は出雲地区で、相撲の起源とされるノミノスクネとタイマノケハヤの相撲の、野見宿禰はこの地区に住んでいたとの伝承がこの地に残されている(明治16年まで当地出雲村大字太田小字塔の下に野見宿禰塚というのがあったそうな)。そんなことで、神社の脇には「野見宿禰顕彰碑」が建てられ、神社の狛犬の台座も力士姿の人形が支えているというユニークなものになっている。

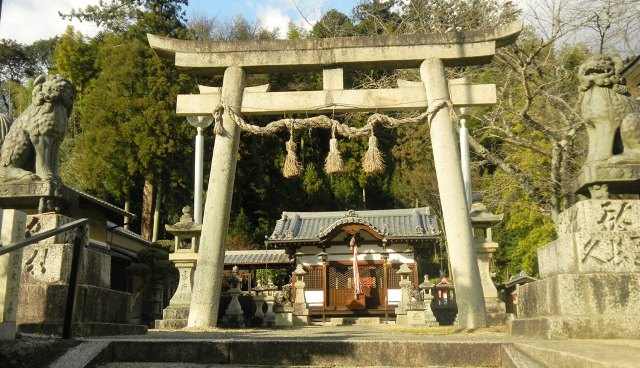

(十二柱神社)

(十二柱神社)

(鳥居と拝殿)

(鳥居と拝殿)

(拝殿)

(拝殿)

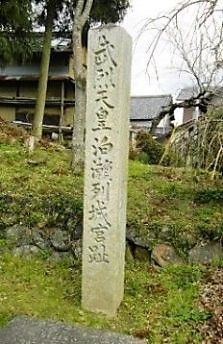

(野見宿禰顕彰碑)

(野見宿禰顕彰碑)

野見宿禰は日本最初の相撲で当麻厥速を蹴殺すという猛々しいイメージのある一方で、日本書紀垂仁天皇32年7月条では、皇后の日葉酢媛が亡くなった時に、天皇に進言して、それまでの風習、生きた人間を埋めるという殉葬を止めさせ、埴輪で代用させたという逸話が紹介されてもいる人物である。明治の初め頃まではこの出雲村では村をあげて土人形を作っていて、村の地場産業の様相を呈していたらしいが、野見宿禰のこの話とも関連がありそうなことでありますな 。

(十二柱神社の狛犬)

(十二柱神社の狛犬)

(台座の力士人形)

(台座の力士人形)

(同上)

(同上)

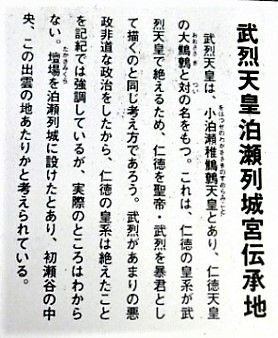

猛々しいと言えば第25代武烈天皇。古事記にはそのような記述は一切見られないが、日本書紀では、妊婦の腹を裂いたり、生爪を剥がして芋堀をさせたり、人を木に登らせてその木を切り倒し殺す、などの暴虐残忍な天皇として描かれている。

まあ、そもそも武烈天皇は作られたもので実在しなかったとの説もあるのだが、この天皇が宮を営んだ列城宮はこの辺りにあったとして、武烈天皇泊瀬列城宮趾碑が当神社境内地に建てられている。

神社の本殿を写真に収めて、傍らの小さな祠に目をやると、武烈天皇社とある。

十二柱神社はその名が示すように国常立神など七神と天照大神など五神を祀っているのであるが、出雲村の村社で、大昔は神殿はなく三輪山東方1.7kmの峰の上にあった「ダンノダイラ」(古代の出雲集落地)の磐座を拝んでいたとのこと。

さて、更に西へと初瀬の谷を進む。右手北側は三輪山から続く山々、左手南側の山々の高みを近鉄電車が走って行く。

初瀬

(万葉では泊瀬と書くのが一般的)

の枕詞は「隠口

(こもりく)

の」であるが、地形的にはまさにこの言葉の通りである。もう一つ「長谷 (ながたに)

の」という枕詞で「長谷の泊瀬」とも言われたようで、これも地形はまさにその通りである。

「春日

(はるひ)

のカスガ」、「飛ぶ鳥のアスカ」と同じく、「長谷のハツセ」から、いつしか「ハツセ」を「長谷」と表記するようになったのでありますな。その長い谷ももう少しで出口である。

この後朝倉を過ぎ、山の辺の道を掠めて、出口にある三輪山をご神体とする大神神社に立ち寄り、桜井駅で銀輪散歩終了となるのですが、今回はここまで、続きは明日とさせていただきます。

<追記・注>

「長谷寺御詠歌歌碑」などタテ長写真8枚

が横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年10月11日これらを復元修正しました。

●

過去記事の写真が歪んでいたりすること

2020.10.12.

その際の操作の過程で生じたものか、本文の文字フォントが小さくなってしまっている文節がありましたので、これを修正しました。(2020年10月31日)

PR

キーワードサーチ

カレンダー

コメント新着

New!

龍の森さん

New!

龍の森さん思い出の佐賀へ(その…

New!

MoMo太郎009さん

New!

MoMo太郎009さんいよいよ 忘年の候 New! lavien10さん

竹遊びその後 New! ふろう閑人さん

美味しくて嬉しい頂… New! ひろみちゃん8021さん

恥をかく寸前

New!

ビッグジョン7777さん

New!

ビッグジョン7777さん東京タワー

New!

七詩さん

New!

七詩さんキャラメルアイス

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん吉松隆 大河ドラマ … くまんパパさん

晴のち曇ブログ fusan2002さん