昨日(1日)は墓参でした。

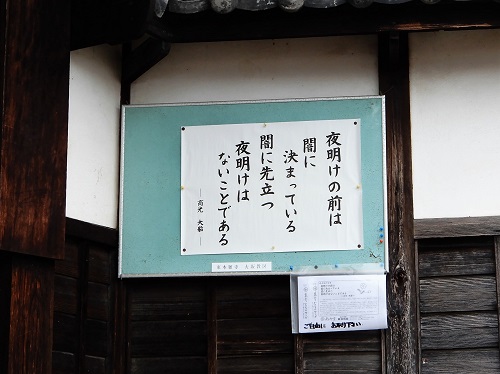

毎月の墓参恒例の門前の言葉。今月はこんな言葉でした。

近頃は夜も闇ではないので、「夜明け前の闇」も「百鬼夜行」も、都会にあってはリアリティを持たない。

それはともかく、夜も明け、既に日は高く昇ってからの墓参でありましたが、その道すがらに見た草木などをご紹介して今日の記事とします。

(今月の言葉)※拡大画面は コチラ

この門前の言葉の寺から少し行った処の民家の庭先にあるのが棗の木。最近は昔ほどナツメの木は見かけなくなったので、墓参の際にこの木を眺めて行くのが、楽しみと言うか、何となく習慣になっている。ナツメと言う名は夏に芽を出すからとも夏梅の省略形だとも言われる。夏芽説と夏梅説である。夏目漱石が何れの説に組したかは不明である(笑)。

(棗・ナツメ)※拡大画面は コチラ

(棗の実)※拡大画面は コチラ

実はすっかりいい色になっているので、食べ頃かと思うが、他人様の庭先の木。断りもなく摘んで口に運ぶのもよろしくなかろうと、眺めるだけである。道教では、棗の実は不老長寿の薬効があるとされ、仙人の食べ物である。

(同上)※拡大画面は コチラ

しかし、1299歳のヤカモチ。既にして仙人みたいなものだから、今更これを食べて更なる長寿を願う気はないのであります。子どもの頃に食べた記憶では、林檎のような味であったかと。水分のいささか抜けたスカスカの林檎の味と言えばよいだろうか。花は初夏に咲き、小さな黄色の花である。枝にくっつくようにして咲く

(下記<参考>を参照)

。

ナツメを詠んだ歌は万葉集に2首あるが、古今集以下新古今集までの八代勅撰集には登場しないので、歌には馴染まないと言うか、風流や雅とは無縁の植物であったようです。

<参考> 墓参・花散歩・姫蔓蕎麦からアメリカデイゴまで

2016.6.4.

(同上)※拡大画面は コチラ

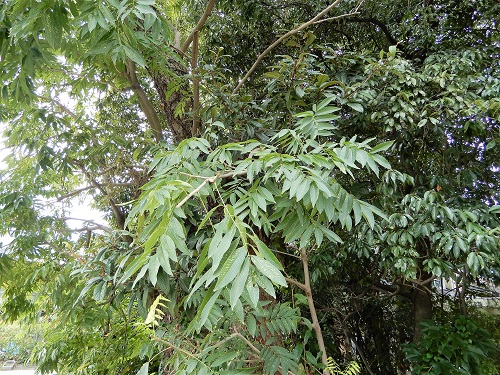

このナツメの家から更に少し坂を登った処にあるのがムクロジの古木。

先日、オオモクゲンジの実をご紹介したが、オオモクゲンジはムクロジ科の植物。言わば、ムクロジの親戚みたいなものである。ということで、以前にもムクロジは紹介しているのであるが、あらためてとりあげることとした次第。

<参考>オオモクゲンジの記事

道の辺の壱師の花と木欒子

2017.9.27.

ムクロジの記事

ムクロジ(無患子)・銀輪花散歩

2013.4.13.

幻想のムクロジ

2013.4.20.

墓参・ロウバイ・ムクロジ、河内寺廃寺跡

2016.12.28.

(ムクロジの木)※拡大画面は コチラ

(ムクロジの葉)※拡大画面は コチラ

葉もオオモクゲンジと同じような付き方で形も似ている。しかし、実の姿形は全く違っている。まあ、親戚とは言え、「かいもんこうもくかぞくしゅ(界門綱目科属種)」と高校「生物」で呪文のようにして覚えた階級分類に照らしても、科が同じという程度では、かなり遠い親戚と言うべきですから、当然でありますな。

この実にはサポニンが含まれるので水に溶かすと泡立つ。石鹸として古代の人は利用したと言う。平安時代にはそういう使われ方が既にされていたと言うから、紫式部も清少納言も和泉式部もこれを利用したということになるのでしょう。

(ムクロジの実)※拡大画面は コチラ

実が熟して来ると、黄色味を帯びた半透明の、樹脂のような感じになるのであるが、若い実はこのようにツルリとした光沢のある浅い緑色なんですね。高木なので、実は地に落ちたものを拾って見たことがあるだけで、このような若い実は未だ手に取って見たことがない。今回も、手の届かぬ高所に実がなっていたので、写真に撮るだけであります。

(同上)※拡大画面は コチラ

次はアキニレ。秋楡である。この木は、ノコギリクワガタなどがよくいる木として、子どもの頃は、この木の樹液がしみ出している穴などを覗いて回ったものだが、近頃はクワガタムシそのものを殆ど見かけないから、そういうことをする子どももいないのでしょう。

(アキニレの実)※拡大画面は コチラ

アキニレと言うから、ハルニレも勿論ある。春に花咲くのがハルニレ。秋に花咲くのがアキニレ。実に分りやすいのであるが、花の時期を外せば、ハルニレかアキニレかの区別などは小生には無理。ただ、ハルニレは寒冷地に多く、アキニレは南方系の植物ということで、西日本に多いらしいから、関西でニレを見たらアキニレと考えていいのだろう。ハルニレに比べてアキニレは樹高が低いとのことだが、これを以って目の前にあるニレを春か秋か判別することは無理があるだろう。

(同上)※拡大画面は コチラ

で、その花であるが、下の写真に写っている、種苞の先端に見える白いものがそれなんだろうか。カメラワークがイマイチにて鮮明には写っていませんが、次に機会があれば、もう少しピント合わせを上手くして、その姿がよく分かる写真を撮りたいものと思う。何しろ小さいものですからね。

(先端の白いものはアキニレの花でしょうか。)※拡大画面は コチラ

<参考>ハルニレ、アキニレの記事

ハルニレの葉に赤い花

2016.5.23.

墓参・花散歩(ツユクサなど)

2016.10.1.

風の音秋は葉ぞ匂ふ

2015.10.20.

白い花と言えば、イタドリです。路の辺の壱師の花のいちしろく・・という万葉歌の「壱師」はヒガンバナというのが一般的というか、有力説であるが、このイタドリの花のことだとする説も、この花の咲いている姿を見ると、捨てがたい気がします。

「いちしろく」というのは「いち白く」ではなく「いちしるく」などとも言うように、「いちじるしい」という現代語にも通じる言葉で、よく目立っている様を表す言葉なのである。だから、花の色は関係ないのであります。しかし、白くて目だっている花の方が「いちしろく」という語呂とは合うので、今風には目立つ「白い花」の方が相応しい感じがすると言うものではある。

(イタドリの雄花)※拡大画面は コチラ

<参考>イタドリの記事

いたどり・すかんぽ

2008.9.14.

京都から奥琵琶湖へ(3)

2010.10.1.

続・銀輪の風も秋なり花遍路

2014.9.17.

銀輪花散歩・秋づけば

2016.9.17.

(同上)※拡大画面は コチラ

(同上)※拡大画面は コチラ

次は棉の実と花。これは、道の辺の畑に咲いていたもの。中也の詩に「丘の上では棉の実が弾ける」というような語句があったかと思うが、こちらは道脇の畑で棉の実が弾けていました。河内木綿と言うようにかつては河内は棉の栽培が盛んな地でありました。随所にこのような棉の畑が広がっていたのでしょう。

(棉・ワタ)※拡大画面は コチラ

棉の花は黄色である。露出を低く抑えて撮影すると黄色に写るが、標準露出で撮影すると黄色がとんでしまって白っぽい花に写ってしまう。で、下の写真は露出を抑えて撮りました。決して、夜中に出掛けて行って撮影した訳ではありません。

そして、「蓼食う虫も好き好き 」の蓼です。ルコウソウが咲き乱れる中に、蓼があったで、という訳。

(蓼・タデ)※拡大画面は コチラ

次はエノコログサ。と言っても、ムラサキエノコログサという穂の赤いエノコログサである。穂がもう少し小さめで黄色っぽい穂のキンエノコロなどもあり、エノコログサも色々である。

(ムラサキエノコログサ)※拡大画面は コチラ

この日、墓地で見つけたのは、この赤い、ムラサキエノコログサでありました。普通のエノコログサはと探しましたが、墓地では見つからず、ムラサキエノコログサばかり。

(同上)※拡大画面は コチラ

(同上)※拡大画面は コチラ

帰宅して、家の前の、最近空き地になったばかりの土地に、普通のエノコログサがありましたので、併せて掲載して置きます。

<参考>キンエノコロの記事

ガガイモの実

2016.9.14.

(普通のエノコログサ)※拡大画面は コチラ

次は、これも墓地に生えていたチカラシバです。別名ミチシバ。万葉では「芝草」で登場するが、芝草については、このチカラシバのこととする説のほか、コウライシバ説、ノシバ説、雑草説などがある。

まゐる人 まれにしなると 見るまでに 墓の芝草 長く生ひにけり (偐家持)

(本歌)立ちかはり 古き都と なりぬれば 道の芝草 長く生ひにけり (万葉集巻6-1048)

(都が恭仁へと移って奈良は古都となってしまたので、道ばたの芝草も長く伸びていることだ。)

(チカラシバ)※拡大画面は コチラ

伸びてしまっているのは芝草ばかりではない。お参りする人の長らく絶えている墓の周りは色々な草が伸びている。そんな中で何とも分からぬ草がありました。蕾が未だ固いので何の花かは想像がつかない。

(同上)

※拡大画面は コチラ

わが名をば知りたくあらば十日のち 訪ね来て見よ咲く花見せむ (蕾式部)

と言っているようです。

-

銀輪花散歩・リュウゼツラン、キンエノコ… 2025.10.19 コメント(4)

-

銀輪花散歩・平城宮趾公園&佐保川畔 2025.03.27 コメント(4)

PR

キーワードサーチ

カレンダー

コメント新着

New!

MoMo太郎009さん

New!

MoMo太郎009さんいよいよ 忘年の候 New! lavien10さん

竹遊びその後 New! ふろう閑人さん

美味しくて嬉しい頂… New! ひろみちゃん8021さん

恥をかく寸前

New!

ビッグジョン7777さん

New!

ビッグジョン7777さん東京タワー

New!

七詩さん

New!

七詩さんキャラメルアイス

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん外出先で 黄色比べ…

New!

龍の森さん

New!

龍の森さん吉松隆 大河ドラマ … くまんパパさん

晴のち曇ブログ fusan2002さん