昨日

(18日)は、馴染みの喫茶店・ペリカンの家主催の小旅行でした。参加者はペリカンの家の女主人・ももの郎女さん、同従業員の越の郎女さん、ももの郎女さんのお友達の美加の郎女さん、越の郎女さんのお嬢ちゃん二人とボクちゃん、そしてペリカンの家の常連のお客さんたち、総勢17名。小生も常連客の一人ということになるが、ももの郎女さんからお誘いいただいたので、参加させていただきました。行く先は、高取と明日香。

高取では、只今(3月1日~31日)第12回高取「町家のひなめぐり」が開催中。高取町のメイン道路と言える土佐街道沿いの町家やお店を中心に、各所にお雛様が展示されている。これを見て歩こうというのが今回の旅の目的。

( 「町家の雛めぐり」

)

そして、明日香では「いちご狩り」を楽しもうという趣向。

小生は、愛車のトレンクル持参で参加。午前10時半壺阪山駅集合ということであったが、10時少し前には同駅に到着でした。皆さんは10時7分着の電車で到着。小生もこの電車に乗る予定にしていましたが、その前にやって来た特急に乗車したので、皆さんより少し早い到着となりました。

(壺阪山駅)

ジャンボ雛のある勧覚寺なかよし広場に移動。ジャンボ雛の前で参加者全員揃っての集合写真を撮って、ひとまず解散。

(観覚寺ジャンボ雛)

午後1時40分に壺阪山駅に再集合するまでは自由行動となる。小生は、飛鳥駅前に午後1時50分には立ち回っていることにすると、ももの郎女さんに告げて、トレンクルで土佐街道を南下。

(土佐街道)<参考> 土佐街並み散策コース

・高取町観光ガイド

土佐街道というとなにやら土佐につながる道のように聞こえるが、この辺りの古くからの地名が土佐であり、上土佐、下土佐という形で今にのこるこの地の地名に基づく呼称である。この地を何故「土佐」というかについては諸説あって定まらない。この土佐街道、司馬遼太郎の「 街道をゆく

大和・壺坂みち」に倣うなら「壺坂みち」と呼ぶべきかもしれないが、高取城へと通じる道でもある。

しかし、今回は単独行のように「成り行き散歩」という訳にも参らぬとて、壷阪寺にも高取城址にも

参らぬ予定。壷阪寺、高取城址へは、直近でも、2005年4月に訪ねて以来のことであるから、ブログの題材としては格好の機会なのであるが、所要時間が読めないので、諦めることとしたもの。

お雛様を見て歩くというのが、今回の主目的であるが、小生には余り関心もないことにて、少しは写真に撮りましたので、極めて「お座なり」でありますが、少しばかりご紹介して置きます。

(メイン会場の雛飾り)

同じ会場には吊り雛も飾られていました。

(吊り雛)

(雛飾り)

変り種としては、こんなものもありました。

(苔玉雛)

お雛様については、ももの郎女さんがそのブログで楽しくご紹介されていますので、もっと見たいというお方は、これをご参照下さい。

<参考>ももの郎女さんのブログ

高取町町家の雛巡り

2018.3.18.

この町筋は高取城の城下町ということで、町並みにも往時の面影を偲ばせるものが、そこここにある。

(下屋敷門・現石川医院)

「徳川初期に譜代大名の植村氏がここに入って、わずか二万五千石の身代ながら徳川氏の命で高取城という、分不相応な山城をつくった。」と司馬遼太郎の前述の本に述べられている。分不相応かどうかは置くとして、植村氏は古くから徳川家(松平家)に仕えた家であるが、紆余曲折を経て、6代目の植村家政の時に、三代将軍家光によってようやく2万5千石の大名となった次第。高取山の標高は583.9m。当初は家来の武士たちも山深いこの城の周辺に居住したようだが、日常生活はさぞや不便。ということで、徳川安泰期に入ると、この土佐の町に下屋敷を構えるようになったよう。

下屋敷門の道向かい奥に寺院の山門が見えたので覗いてみた。

(光明寺)

(同上・本堂)

浄土宗のお寺にて本尊は阿弥陀如来のようですが、山門中央に「参拝以外の方はこれより先はご遠慮下さい。」と書かれた札木が立て掛けてあって、境内に立ち入るのは気が引け、山門の外から本堂(かどうかも定かではないが)の写真だけ撮って失礼申し上げました。

土佐街道と高取土佐郵便局・児童公園間の道との交差する辻で、これを右に行くと壷阪寺を経て高取城址に到る道となり、直進すると七曲がり道、猿石を経て高取城址となる。

先ず右に入って信楽寺に向かう。信楽寺と書いて「しんぎょうじ」という難しい読み。この寺に「お里・沢市の墓」と伝えられるものがあるとのことなので、それを見てみようというもの。

(信楽寺)

小さな寺。道路からも、お里・沢市の墓が見える。

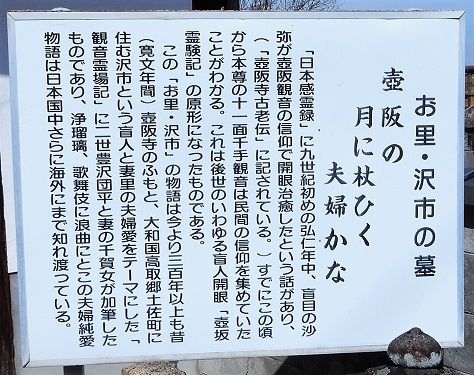

(お里・沢市の墓)

お里・沢市については、子供時代に浪曲でその名を知ったかと思うが、勿論、子どものこととて詳しいこと知るよしもなく、大きくなった後も、浪曲、歌舞伎、浄瑠璃などで、この話に接するということもなく来ましたので、物語の詳細は存じ上げない。「壷坂霊験記」は、この土佐町に住んでいた男女をモデルにしたものと伝えられているとのことだから、此処にご両名の墓と伝えられるものがあってもいいことにはなる。

詳しくは、副碑の説明とWikipediaの説明をご参照いただきましょう。

(お里・沢市の墓副碑)<参考> 壺坂霊験記

・Wikipedia

もう一つ、小嶋神社に立ち寄るつもりでいましたが、地図をいい加減に見ていて、信楽寺の前の辻を右に入らなければいけないのに、勘違いして直進。壷阪寺に通じる県道119号の手前まで来てしまい成果なく引き返す。

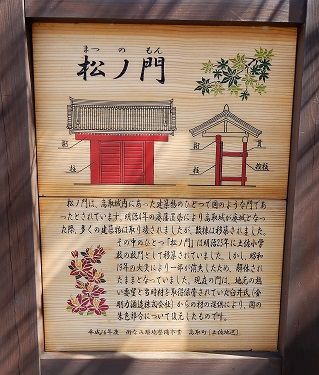

土佐街道まで戻って、児童公園の入口にある、高取城から移築したという松の門を見て行く。

(松の門)

詳しいことは下記の説明板をお読み下さい。

(同上・説明板)

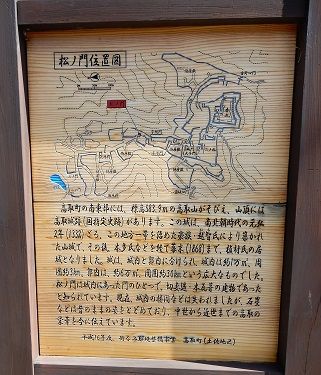

高取城のどの位置にあった門かは下の位置図をご参照下さい。

(同上・位置図)

児童公園を過ぎた辺りから坂の勾配がきつくなって来る。

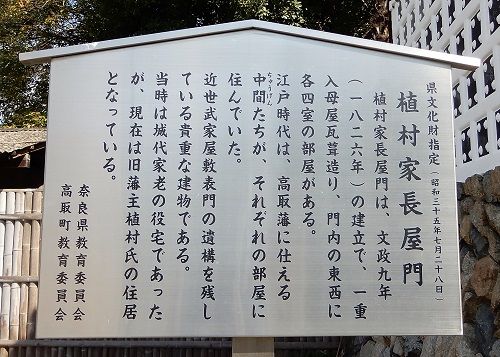

田塩邸(武家屋敷)を過ぎて、更に坂が急となり、植村家長屋門に到る。

(植村家長屋門)

なまこ壁が美しい。

(同上)

高取藩筆頭家老の屋敷であったが、現在は、旧藩主の植村氏の居宅であるとのこと。

(同上・説明板)

更に上る。ふるさと農道と名付けられた広い道路を渡り上へ。俳人・阿波野青畝の生家がこの上にあるというので、そこまで行ってみようという次第。

<参考> 阿波野青畝

・Wikipedia

(上子島地区)

この付近は上子島地区。長閑な眺めである。

まだ、桜の季節には少し間があるが、阿波野青畝の「山又山山桜又山桜」という句が似合う眺めである。

生家の手前の長円寺境内にも青畝の句碑があるとのことなので、立ち寄って行く。

(長円寺・山門)

(同上・本堂)

句碑は、山門を入ってすぐ左手にありました。

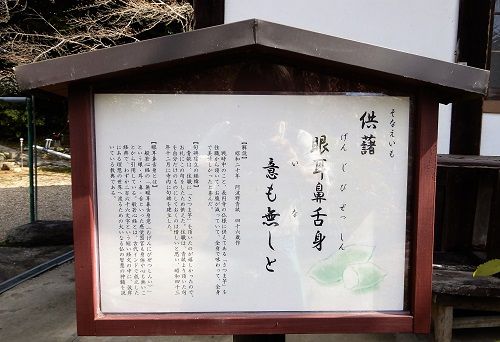

(阿波野青畝句碑)

供藷眼耳鼻舌身意も無しと 青畝

(同上・副碑)

子どもの頃、外で遊び呆けていて腹ペコとなり、帰宅して母が出してくれたお味噌汁を口にした途端、顔がほろほろと緩んでしまい、汁をすするごとに次々と訳もなく自然と笑いがこみあげて来てうまく汁がすすれない、それほどにも無性に幸せな気分であったということが記憶として残っているが、それを思い出したりもする句である。

長円寺より少し上ったところに生家はあった。

(阿波野青畝生家)

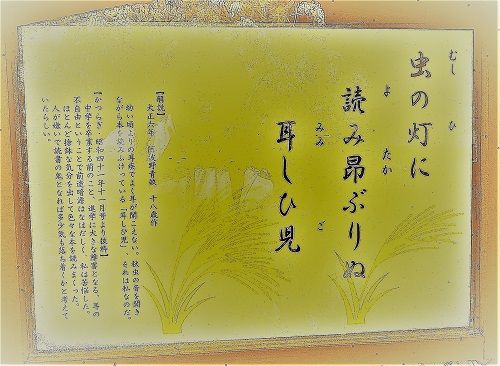

生家の庭にも句碑があるようなのだが、門は閉ざされていました。門前に句とその解説を記載した説明板があったので、それを撮影して退散。

虫の灯に読み昴ぶりぬ耳しひ児 青畝

(阿波野青畝生家の句碑説明板)

門の表札は「田村」さん。青畝は本名が橋本敏雄だから、青畝の子孫の方が住まわれているという訳ではないのかも。

屋敷の下の畑地のような空き地には土筆が沢山顔を出していました。

(青畝生家近くの空き地の土筆)

実は、土筆の実物を目にするのは、これが今春初めてのことであったのでした。

(同上)

引き返すべく坂を下りかけた時、青畝生家の方を見上げると、庭で何やら作業をされている男性の姿。遠いので、こちらを見て居られるようでもあるのだが、表情が見て取れない。余程に大きい声を出せば、彼にも声は届くのだろうが、表情が分からないので、声を掛けていいのかどうかも判断できない。そのまま、坂を下る。来た道を引き返し、メイン会場の先まで帰って来たところで、ももの郎女さん、美加の郎女さん、越の郎女さんとその子どもさんの一行と出会う。

で、暫く彼女たちと街歩きを共にすることとし、再び向きを逆転、メイン会場の方へと雑談したり、店を覗いたり、お雛様を見たりしながら、のろのろと後戻り。メイン会場でうどんなどで一緒に昼食とする。彼女たちはまだ食べ終わっていなかったが、小生は手早く済んでしまったので、「それじゃあ、お先に。」と再び単独行とする。

(明日香村近隣公園へと続く農道)

目指すは子嶋寺であったが、どうやら入るべき路地を通り過ぎてしまったよう。明日香村との境界ちかくまで来てしまった。暫く景色を楽しんだ後、子嶋寺の方向へと引き返す。

(梅の花今盛りなり)

檜隈川へと流れ込む細い水路沿いの道を行くと梅の花

(だろうと思うが)

が満開。暫し、花をめで、左に道をとると、子嶋寺が見えて来ました。

(子嶋寺)

子嶋寺には日本三大曼荼羅の一つとされる国宝の「紺綾地金銀泥絵両界曼荼羅図」があり、実物は奈良国立博物館所蔵であるが、堂内にはそのレプリカがあって、予約をすれば見ることができるらしい。今回は予約などしていないから、見ることは叶わないが、建物外観だけでも見て置こうとの訪問であります。

(同上・本堂)

子嶋寺境内は、植栽の手入れのさ中のようで、植木屋さんが入っていて、ちょっと見学には不向きな眺め。

子嶋寺を後にし、飛鳥駅へと走る。国道169号は車の走行も多く、走り難いので、早々に檜隈川(檜前川とも書く。)沿いの道に移動。

(檜隈川沿いの道)

飛鳥駅まで走り、周辺を少し散策して、ここで後半のプログラムである「いちご狩り」のため、壺阪山駅に午後1時40分再集合して飛鳥駅に移動して来られる皆さんを、駅前の喫茶店で珈琲しながら待つ、というのが小生の計画。以上で前編・高取の巻は終了とします。

(後編・いちご狩りの巻に つづく

)

PR

キーワードサーチ

カレンダー

コメント新着

New!

七詩さん

New!

七詩さんキャラメルアイス

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん外出先で 黄色比べ…

New!

龍の森さん

New!

龍の森さん思い出の佐賀へ(その…

New!

MoMo太郎009さん

New!

MoMo太郎009さん大手門 から 竹橋… New! lavien10さん

千円の紅葉、百円の… New! ふろう閑人さん

朗読で聞く宮本輝の…

New!

ビッグジョン7777さん

New!

ビッグジョン7777さん吉松隆 大河ドラマ … くまんパパさん

赤福餅を戴く、大き… ひろみちゃん8021さん

晴のち曇ブログ fusan2002さん