カテゴリ: 銀輪万葉

本

日(24日)は旧水口町(現、甲賀市)にある大池寺への銀輪散歩でありました。

昨日の偐山頭火氏との深草北陵銀輪散歩に続いての連日の銀輪散歩となりましたが、明日(25日)が健人会で石山寺近くの料亭にて友人たちとの昼食会があるので、いっそ前泊して何処か近くを銀輪散歩しようと思い、大池寺への銀輪散歩を予定していたので、予定としてはこちらが先で、偐山頭火氏との銀輪散歩は後から割り込んで来た予定でありました。

という訳で、草津駅前のホテルを予約し、愛用の折りたたみ自転車トレンクルを宅配便でホテルに送って置き、朝8時前に家を出て来た次第。

草津駅には9時半頃の到着であったが、ホテルで自転車(トレンクル)を受け取り、余分な荷物などをフロントに預けるなどして時間を食ってしまったか、JR草津線ホームにやって来た時は9時47分。9時46分発の電車が出てしまった後でした。次の電車は10時25分発。35分余も待たされることになりました。

自宅を出る時にタオルを持参するのを忘れていて、電車に乗ってからそれと気が付き、ホテルの下にあったコンビニでスポーツタオル2本を買ったのだが、この時間ロスが3分ばかりあったので、これの所為で35分待ちになってしまったと言える。草津線の運行本数は1時間に2本。概ね毎時25分と57分の発であることを前以ての調べで知っていたので、9時57分発に楽々乗れると思っていたのだが、9時台に限っては、46分発であったという次第。

そんな次第で草津発10時25分の電車に乗り、10時43分三雲駅で下車。この駅前から走ることとする。

(JR草津線・三雲駅)

三雲駅は昨年の9月に三雲城跡から野洲川沿い琵琶湖への銀輪散歩で下車した駅であるので、10ヶ月ぶりということになる。

<参考> 三雲城址、野洲川、琵琶湖銀輪散歩(その1) 2017.9.7.

駅前の感じがかなり変わっている。昨年来た時は工事中であった駐輪場建物が出来上がっているなどした所為であろう。

野洲川を渡って、国道1号線を行くこととする。

(野洲川を渡り、正面に見える国道1号線へ。)

下調べでは、大池寺は、国道1号線西名坂交差点で左に入り直進すればいい筈。積水化学の水口工場の前を通過し、ロードサイドの店で少し早めの昼食を取り、コンビニで冷凍のスポーツドリンクを買い、などなどしながら、国道1号を東へと走る。やがて、「←大池寺」と記された標識が目に入る。

(西名坂交差点手前の大池寺案内標識)

はい、西名坂交差点。これを左折。

(西名坂交差点)

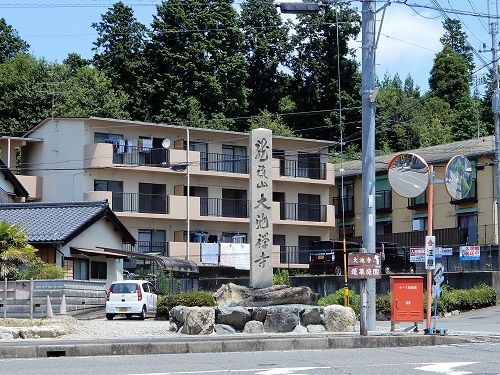

直進と思いきや、一つ目の交差点で大池寺へは右折せよとの案内表示。その指示通りに行く。道は左にカーブし、直進の道と並行して北東方向に進む。 突き当りに、大池寺の大きな石漂。

(大池禅寺の石漂)

この石漂の裏に回り込む道があり、それを行くと右手に駐車場があり、正面は八幡神社である。八幡神社の前で右折し、細い坂道を少しばかり上った処の二股道に、「大池寺、左」という大きな石漂があり、そこを左に坂を下って行くと、大池寺である。

今月1日の若草読書会で、白洲正子の「かくれ里」をやったことは当ブログでも記事にしているので、ご記憶の方もあると思うが、その続きで白洲正子「私の古寺巡礼」(講談社文芸文庫)という本を読みました。その中に大池寺の庭園のことを書いた章があります。大池寺の場所は、と地図で探すと昨年訪ねた三雲駅から比較的近いことを発見。

三雲なら多少地理感もあるので、毎年石山寺近くの料亭でやる健人会のついでの銀輪散歩は、今年はこの大池寺にしようと思ったのが、今回の大池寺銀輪散歩の経緯でありました。

健人会の昼食会(12時~15時頃)の前後に付近を銀輪散歩するというのがこのところの習慣になっているが、石山と三雲・水口とでは距離が離れ過ぎていて、時間的にタイト。ということで、前泊して前日にこれを行い、翌日はゆっくりと健人会に向かおうと考えた次第。

(大池寺門前)

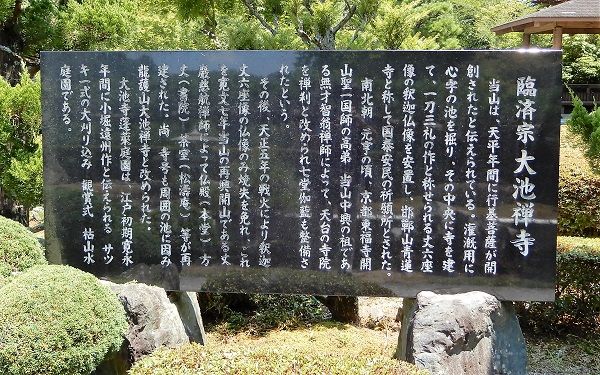

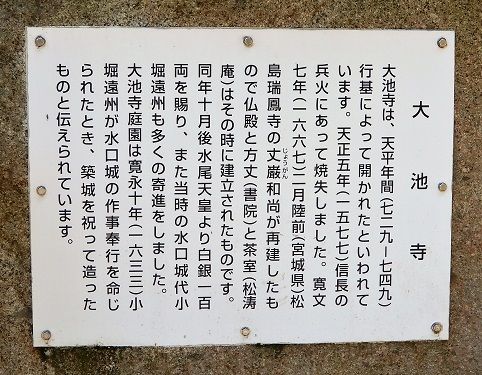

大池寺 は天平14年(742年)に行基がこの地を訪れた際に、日照りに苦しむ農民のために灌漑用の4つの池 (今池、弁天池、しょうぶ池、びくに池) を掘り、その中央に寺を建立し、釈迦丈六坐像を安置したのが始まりと伝えられているとのこと。当初の名は「邯鄲山青蓮寺」であったが、江戸時代に再興された際に「龍護山大池禅寺」に改名されたそうな。

詳しくは、下掲の写真や<参考>の公式ウェブサイトをご参照下さい。

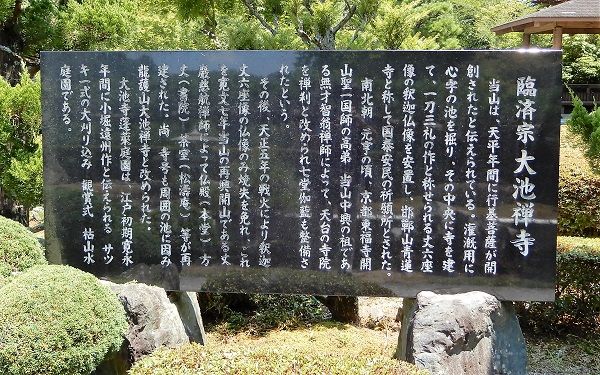

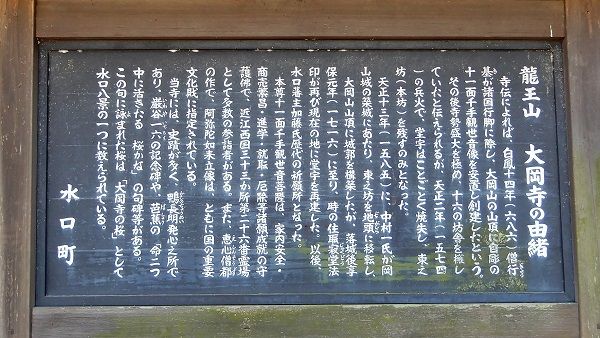

(同上・由緒)

(同上・説明碑)

<参考> 大池寺公式ウェブサイト

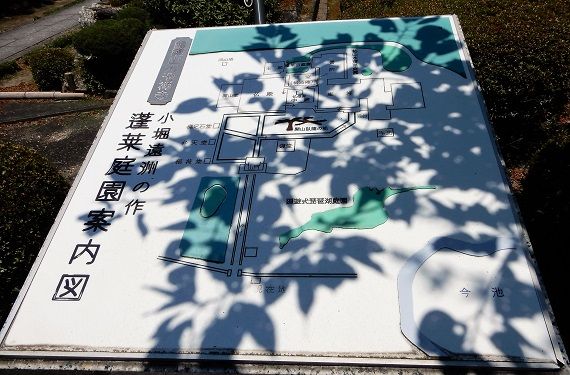

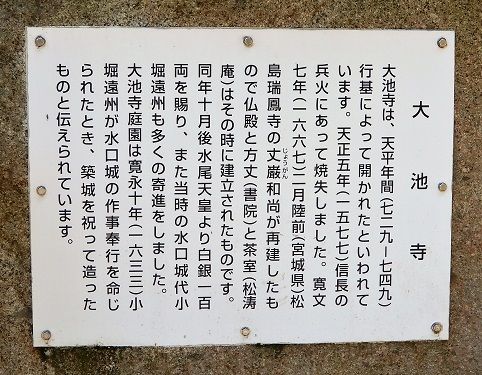

(大池寺配置図)

(回遊式琵琶湖庭園)

(同上)

(山門)

(本堂)

右に進むと拝観受付がある。

どなたも居られない。奥に向かって声を掛けると、女性が出て来られた。

ご住職の奥様だろうか。

何と言わないが、当然のように奥の蓬莱庭園の方にご案内下さる。皆さん観光の方はこの蓬莱庭園が目的でお越しになるのでしょう。団体客にも対応できるように腰掛が部屋の中央から奥にずらりと並べられている。

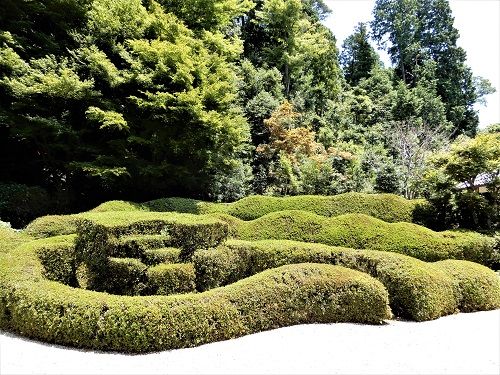

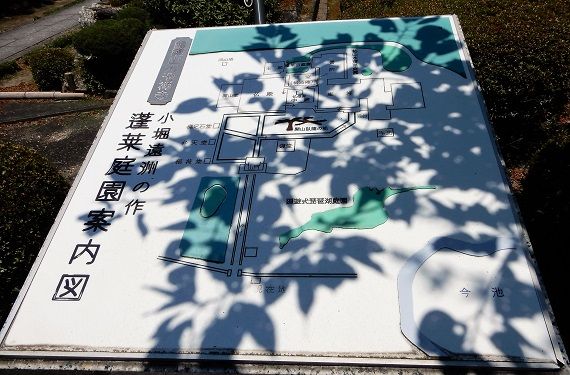

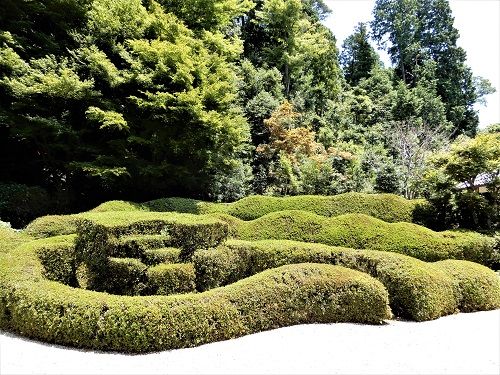

(蓬莱庭園)

白い砂を敷き詰めた中に、サツキの様々な形の刈込みが置かれて、波のうねりのような、遠山の山並みのような形に見える。解説がなければ、龍がとぐろを巻いているようにも見えなくない中央の刈込みであるが、真ん中の四角いのは宝船を表しているそうな。

(同上)

(同上)

色んな角度から眺めてみる。

手前のこれは亀を表しているとのことだが、まあ、見る角度によっても見え方は異なるから、どう見ようと見る者の勝手ではある。

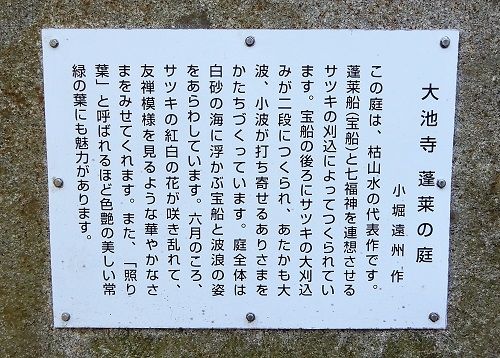

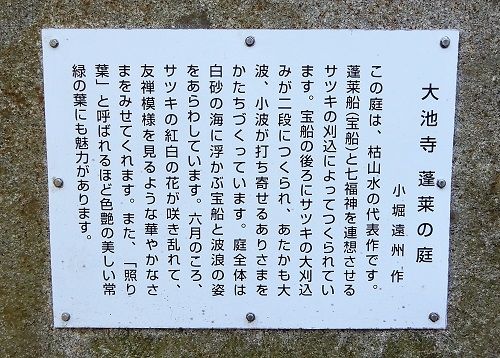

(蓬莱の庭説明碑)

※「小堀遠州の作と伝えているが、実は遠州の曾孫の政房が、水口城主であったので、江戸初期とみなすのが正しいらしい。」(白洲正子「私の古寺巡礼」より)

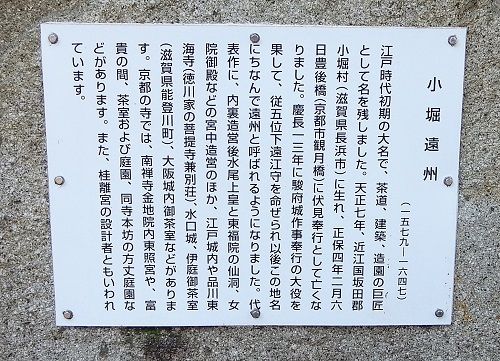

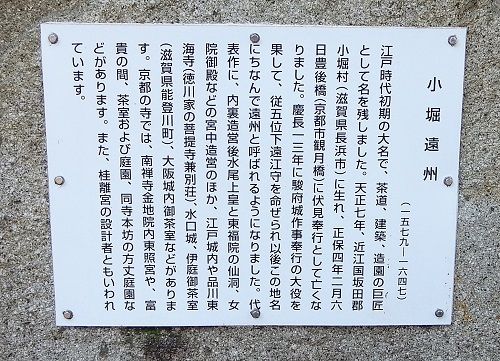

(小堀遠州説明碑)

白洲正子氏は「これは金銀彩色の桃山屏風にたとえられよう。」と前掲書の中でこの庭を評して居られるが、確かにサツキの花が咲き競う時期や紅葉の時期に眺めればそんな感じかも知れないし、雪の降り積む冬なら、水墨画的な雰囲気かも知れないなどと思ったりも。

他に誰とても客は無く、一人でゆっくりと庭を眺める。と言っても、庭などに左程の関心も無いヤカモチなので、他の庭との比較をしたり、あれやこれやの連想が浮かんで来るというのでもない。

ご案内下さった女性が、氷で冷たくしたお抹茶と干菓子をお持ち下さったので(勿論、有料です。)、それをいただきながら、更にもくつろいだ気分で、暫しの時を過ごす。

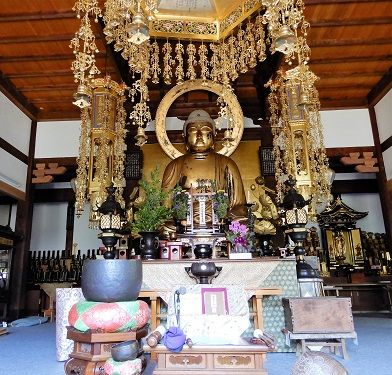

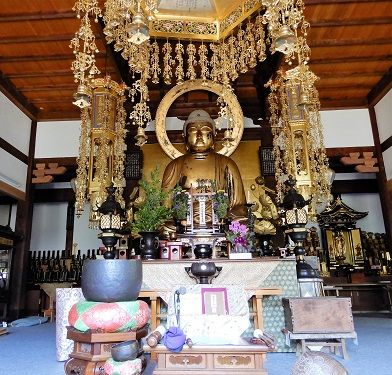

(釈迦如来坐像)

本堂に回り、釈迦如来にご挨拶申し上げて大池寺をおいとまする。

来る時に見た、八幡神社に立ち寄って行く。

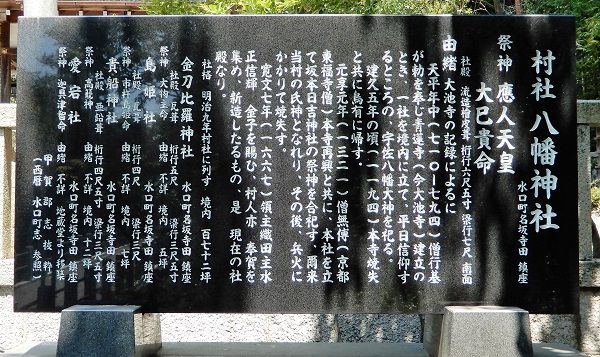

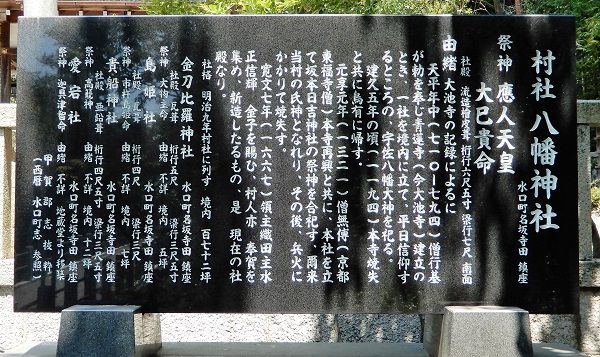

(村社・八幡神社)

(同上・由緒)

この神社は、大池寺、の前身である青蓮寺建立の際にその鎮護のため、宇佐八幡大神を勧請して建てられたのがその起源のよう。応神天皇を應人天皇と表記しているのが面白い。神に応えるよりも人に応えよ、でしょうか。

この神社の前にあるのが弁天池。

(弁天池)

水中に繁茂している水草はクロモだろうか。スイレンも勢力を広げている。池の奥の方には水中に没している鳥居が見える。水神を祀る祠がその辺りにあるのだろうか。日照りが続き水位が下がるとそれが現れるのかもしれない。そうなるとその水神様に雨乞いの祈りを捧げる。もしそうなら、合理的である(笑)。

(弁天池を跨いで設置された八幡神社参道)

白洲正子氏が前掲書の中で「中ほどに新しい道路が作られ、池は真っ二つに分断されている。大池があっての大池寺なのだから、なるべくこういうことはしてほしくないと、こういう機会にお願しておきたい。」と苦言を呈された道がこれなんだろう。

大池寺からは近江鉄道本線・水口駅または水口松尾駅が比較的近く、これに乗って終点の貴生川駅まで行けば、そこでJR草津線・貴生川駅と連絡しているのであるが、銀輪散歩なのだから、もう少し走らなければなるまいと、貴生川駅まで走ることに。こうも暑くなければ、野洲川沿いを下り、JR野洲駅か守山駅まで走るのであるが、今日は自重であります。

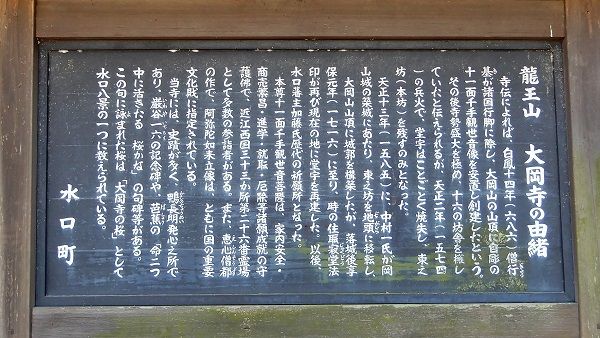

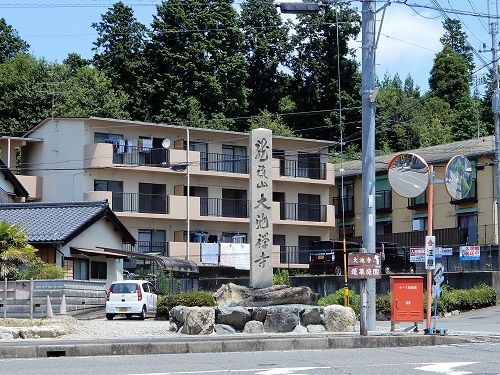

県道549号を行き、水口駅の西側で近江鉄道本線の踏切を渡ると新町交差点。交差点の先からは国道307号となり、緩やかな上り坂。坂を上り切った処にあるのが大岡寺。

(大岡寺)

<参考> 総本山龍王山大岡寺

(同上)

本堂の裏手に見えるブロック塀の向こうが国道307号であるが、この寺にお参りするには、坂を上り切る手前で右に入る必要がある。

寺の門前には鴨長明発心之地の碑があるが、それは海道記の記述「大岳といふところにとまる。(中略)墨染の衣かたしき旅ねしついつしか家を出づるしるしに」に拠るもののよう。海道記の作者は古くから鴨長明と言われて来たが、その没年と本書成立時期とに矛盾があるとして、鴨長明作者説は近年は否定されているようだから、今は「伝・発心之地」と言うべきか。

<参考> 海道記・Wikisource

(同上・由緒)

芭蕉の句碑もあったようだが、見落としました。

帰宅して調べると「野ざらし紀行」の中にその句はありました。

水口にて二十年を経て故人に逢ふ

命二つの中に生たる桜哉

この句は貞享2年(1685年)の作。故人というのは「古くからの友人」という意味で、伊賀上野の服部土芳のこと。土芳が播磨から伊賀上野に帰郷したのと入れ違いに芭蕉が伊賀上野を出立したので、これを京まで追いかける途中、水口付近で再会を果たしたらしい。旧友が追いかけて来てくれて20年来の再会となった芭蕉さんの感激がしみじみと伝わって来る句であります。

<参考> 服部土芳 ・Wikipedia

大岡寺の桜の木の下で暫し涼んで、炎天の国道307号へ。

大岡寺と国道を挟んで向かいの丘が大岡山(古城山・標高282m)で水口岡山城跡であるが、山登りはスルーします。水口岡山城は天正13年(1585年)に豊臣家臣・中村一氏が築城。三代目城主となった長束正家が関ヶ原の戦で西軍側についたため、廃城となった。大岡寺は元はこの大岡山の山頂にあったらしいが、城の築城のため、現在地に移転させられたとのこと。

廃城後は古城山と呼ばれるようになったそうだが、大岡山では太閤山と音が同じになるので、「忖度」しての改名かも知れない。

さて、大岡寺からは野洲川畔まで下りになるので軽快である。

途中、左手に見えた鳥居は速玉神社。

(速玉神社)

(同上・拝殿)

坂を下り切ると山川橋交差点。国道307号は山川橋で右に曲がり野洲川沿い右岸の道となる。

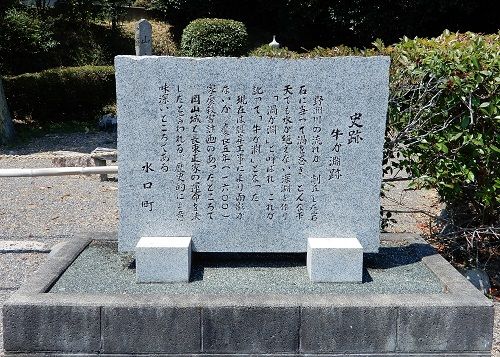

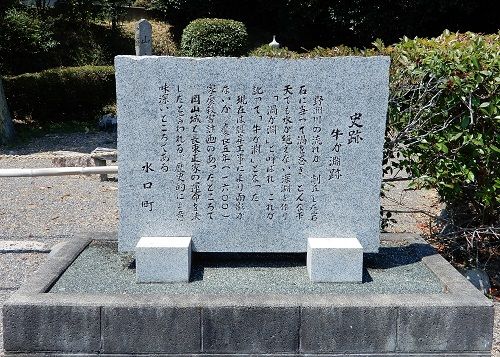

(史蹟・牛が淵跡の碑)

野洲川はここで蛇行しているので、淵を形成したよう。「渦が淵」が訛って「牛が淵」となったそうな。

(牛が淵跡付近から西方向の眺め、左が野洲川。)

この道を水口大橋北詰まで走る。

(東海道五十三次・水口宿跡)

(水口大橋北詰交差点)

ここで左折、水口大橋を渡る。

野洲川では男の子たちが水遊びをしている。

子ども時代のことが思い出される。

(野洲川で水遊びをする子ども達)

野洲川を渡ると再び上り坂。盆天山越え。

虫生野中央交差点で右折し、国道307号とお別れして貴生川駅へ。

(貴生川駅、手前が近江鉄道本線の駅、奥がJR草津線と信楽高原鉄道信楽線の駅)

少し時間が早いが、銀輪散歩は以上で切り上げとする。

ホームで待っていると信楽高原鉄道の電車が入って来ました。

(信楽高原鉄道)

早くホテルに入ってシャワー、シャワー。

今日もお付き合いありがとうございました。

昨日の偐山頭火氏との深草北陵銀輪散歩に続いての連日の銀輪散歩となりましたが、明日(25日)が健人会で石山寺近くの料亭にて友人たちとの昼食会があるので、いっそ前泊して何処か近くを銀輪散歩しようと思い、大池寺への銀輪散歩を予定していたので、予定としてはこちらが先で、偐山頭火氏との銀輪散歩は後から割り込んで来た予定でありました。

という訳で、草津駅前のホテルを予約し、愛用の折りたたみ自転車トレンクルを宅配便でホテルに送って置き、朝8時前に家を出て来た次第。

草津駅には9時半頃の到着であったが、ホテルで自転車(トレンクル)を受け取り、余分な荷物などをフロントに預けるなどして時間を食ってしまったか、JR草津線ホームにやって来た時は9時47分。9時46分発の電車が出てしまった後でした。次の電車は10時25分発。35分余も待たされることになりました。

自宅を出る時にタオルを持参するのを忘れていて、電車に乗ってからそれと気が付き、ホテルの下にあったコンビニでスポーツタオル2本を買ったのだが、この時間ロスが3分ばかりあったので、これの所為で35分待ちになってしまったと言える。草津線の運行本数は1時間に2本。概ね毎時25分と57分の発であることを前以ての調べで知っていたので、9時57分発に楽々乗れると思っていたのだが、9時台に限っては、46分発であったという次第。

そんな次第で草津発10時25分の電車に乗り、10時43分三雲駅で下車。この駅前から走ることとする。

(JR草津線・三雲駅)

三雲駅は昨年の9月に三雲城跡から野洲川沿い琵琶湖への銀輪散歩で下車した駅であるので、10ヶ月ぶりということになる。

<参考> 三雲城址、野洲川、琵琶湖銀輪散歩(その1) 2017.9.7.

駅前の感じがかなり変わっている。昨年来た時は工事中であった駐輪場建物が出来上がっているなどした所為であろう。

野洲川を渡って、国道1号線を行くこととする。

(野洲川を渡り、正面に見える国道1号線へ。)

下調べでは、大池寺は、国道1号線西名坂交差点で左に入り直進すればいい筈。積水化学の水口工場の前を通過し、ロードサイドの店で少し早めの昼食を取り、コンビニで冷凍のスポーツドリンクを買い、などなどしながら、国道1号を東へと走る。やがて、「←大池寺」と記された標識が目に入る。

(西名坂交差点手前の大池寺案内標識)

はい、西名坂交差点。これを左折。

(西名坂交差点)

直進と思いきや、一つ目の交差点で大池寺へは右折せよとの案内表示。その指示通りに行く。道は左にカーブし、直進の道と並行して北東方向に進む。 突き当りに、大池寺の大きな石漂。

(大池禅寺の石漂)

この石漂の裏に回り込む道があり、それを行くと右手に駐車場があり、正面は八幡神社である。八幡神社の前で右折し、細い坂道を少しばかり上った処の二股道に、「大池寺、左」という大きな石漂があり、そこを左に坂を下って行くと、大池寺である。

今月1日の若草読書会で、白洲正子の「かくれ里」をやったことは当ブログでも記事にしているので、ご記憶の方もあると思うが、その続きで白洲正子「私の古寺巡礼」(講談社文芸文庫)という本を読みました。その中に大池寺の庭園のことを書いた章があります。大池寺の場所は、と地図で探すと昨年訪ねた三雲駅から比較的近いことを発見。

三雲なら多少地理感もあるので、毎年石山寺近くの料亭でやる健人会のついでの銀輪散歩は、今年はこの大池寺にしようと思ったのが、今回の大池寺銀輪散歩の経緯でありました。

健人会の昼食会(12時~15時頃)の前後に付近を銀輪散歩するというのがこのところの習慣になっているが、石山と三雲・水口とでは距離が離れ過ぎていて、時間的にタイト。ということで、前泊して前日にこれを行い、翌日はゆっくりと健人会に向かおうと考えた次第。

(大池寺門前)

大池寺 は天平14年(742年)に行基がこの地を訪れた際に、日照りに苦しむ農民のために灌漑用の4つの池 (今池、弁天池、しょうぶ池、びくに池) を掘り、その中央に寺を建立し、釈迦丈六坐像を安置したのが始まりと伝えられているとのこと。当初の名は「邯鄲山青蓮寺」であったが、江戸時代に再興された際に「龍護山大池禅寺」に改名されたそうな。

詳しくは、下掲の写真や<参考>の公式ウェブサイトをご参照下さい。

(同上・由緒)

(同上・説明碑)

<参考> 大池寺公式ウェブサイト

(大池寺配置図)

(回遊式琵琶湖庭園)

(同上)

(山門)

(本堂)

右に進むと拝観受付がある。

どなたも居られない。奥に向かって声を掛けると、女性が出て来られた。

ご住職の奥様だろうか。

何と言わないが、当然のように奥の蓬莱庭園の方にご案内下さる。皆さん観光の方はこの蓬莱庭園が目的でお越しになるのでしょう。団体客にも対応できるように腰掛が部屋の中央から奥にずらりと並べられている。

(蓬莱庭園)

白い砂を敷き詰めた中に、サツキの様々な形の刈込みが置かれて、波のうねりのような、遠山の山並みのような形に見える。解説がなければ、龍がとぐろを巻いているようにも見えなくない中央の刈込みであるが、真ん中の四角いのは宝船を表しているそうな。

(同上)

(同上)

色んな角度から眺めてみる。

手前のこれは亀を表しているとのことだが、まあ、見る角度によっても見え方は異なるから、どう見ようと見る者の勝手ではある。

(蓬莱の庭説明碑)

※「小堀遠州の作と伝えているが、実は遠州の曾孫の政房が、水口城主であったので、江戸初期とみなすのが正しいらしい。」(白洲正子「私の古寺巡礼」より)

(小堀遠州説明碑)

白洲正子氏は「これは金銀彩色の桃山屏風にたとえられよう。」と前掲書の中でこの庭を評して居られるが、確かにサツキの花が咲き競う時期や紅葉の時期に眺めればそんな感じかも知れないし、雪の降り積む冬なら、水墨画的な雰囲気かも知れないなどと思ったりも。

他に誰とても客は無く、一人でゆっくりと庭を眺める。と言っても、庭などに左程の関心も無いヤカモチなので、他の庭との比較をしたり、あれやこれやの連想が浮かんで来るというのでもない。

ご案内下さった女性が、氷で冷たくしたお抹茶と干菓子をお持ち下さったので(勿論、有料です。)、それをいただきながら、更にもくつろいだ気分で、暫しの時を過ごす。

(釈迦如来坐像)

本堂に回り、釈迦如来にご挨拶申し上げて大池寺をおいとまする。

来る時に見た、八幡神社に立ち寄って行く。

(村社・八幡神社)

(同上・由緒)

この神社は、大池寺、の前身である青蓮寺建立の際にその鎮護のため、宇佐八幡大神を勧請して建てられたのがその起源のよう。応神天皇を應人天皇と表記しているのが面白い。神に応えるよりも人に応えよ、でしょうか。

この神社の前にあるのが弁天池。

(弁天池)

水中に繁茂している水草はクロモだろうか。スイレンも勢力を広げている。池の奥の方には水中に没している鳥居が見える。水神を祀る祠がその辺りにあるのだろうか。日照りが続き水位が下がるとそれが現れるのかもしれない。そうなるとその水神様に雨乞いの祈りを捧げる。もしそうなら、合理的である(笑)。

(弁天池を跨いで設置された八幡神社参道)

白洲正子氏が前掲書の中で「中ほどに新しい道路が作られ、池は真っ二つに分断されている。大池があっての大池寺なのだから、なるべくこういうことはしてほしくないと、こういう機会にお願しておきたい。」と苦言を呈された道がこれなんだろう。

大池寺からは近江鉄道本線・水口駅または水口松尾駅が比較的近く、これに乗って終点の貴生川駅まで行けば、そこでJR草津線・貴生川駅と連絡しているのであるが、銀輪散歩なのだから、もう少し走らなければなるまいと、貴生川駅まで走ることに。こうも暑くなければ、野洲川沿いを下り、JR野洲駅か守山駅まで走るのであるが、今日は自重であります。

県道549号を行き、水口駅の西側で近江鉄道本線の踏切を渡ると新町交差点。交差点の先からは国道307号となり、緩やかな上り坂。坂を上り切った処にあるのが大岡寺。

(大岡寺)

<参考> 総本山龍王山大岡寺

(同上)

本堂の裏手に見えるブロック塀の向こうが国道307号であるが、この寺にお参りするには、坂を上り切る手前で右に入る必要がある。

寺の門前には鴨長明発心之地の碑があるが、それは海道記の記述「大岳といふところにとまる。(中略)墨染の衣かたしき旅ねしついつしか家を出づるしるしに」に拠るもののよう。海道記の作者は古くから鴨長明と言われて来たが、その没年と本書成立時期とに矛盾があるとして、鴨長明作者説は近年は否定されているようだから、今は「伝・発心之地」と言うべきか。

<参考> 海道記・Wikisource

(同上・由緒)

芭蕉の句碑もあったようだが、見落としました。

帰宅して調べると「野ざらし紀行」の中にその句はありました。

水口にて二十年を経て故人に逢ふ

命二つの中に生たる桜哉

この句は貞享2年(1685年)の作。故人というのは「古くからの友人」という意味で、伊賀上野の服部土芳のこと。土芳が播磨から伊賀上野に帰郷したのと入れ違いに芭蕉が伊賀上野を出立したので、これを京まで追いかける途中、水口付近で再会を果たしたらしい。旧友が追いかけて来てくれて20年来の再会となった芭蕉さんの感激がしみじみと伝わって来る句であります。

<参考> 服部土芳 ・Wikipedia

大岡寺の桜の木の下で暫し涼んで、炎天の国道307号へ。

大岡寺と国道を挟んで向かいの丘が大岡山(古城山・標高282m)で水口岡山城跡であるが、山登りはスルーします。水口岡山城は天正13年(1585年)に豊臣家臣・中村一氏が築城。三代目城主となった長束正家が関ヶ原の戦で西軍側についたため、廃城となった。大岡寺は元はこの大岡山の山頂にあったらしいが、城の築城のため、現在地に移転させられたとのこと。

廃城後は古城山と呼ばれるようになったそうだが、大岡山では太閤山と音が同じになるので、「忖度」しての改名かも知れない。

さて、大岡寺からは野洲川畔まで下りになるので軽快である。

途中、左手に見えた鳥居は速玉神社。

(速玉神社)

(同上・拝殿)

坂を下り切ると山川橋交差点。国道307号は山川橋で右に曲がり野洲川沿い右岸の道となる。

(史蹟・牛が淵跡の碑)

野洲川はここで蛇行しているので、淵を形成したよう。「渦が淵」が訛って「牛が淵」となったそうな。

(牛が淵跡付近から西方向の眺め、左が野洲川。)

この道を水口大橋北詰まで走る。

(東海道五十三次・水口宿跡)

(水口大橋北詰交差点)

ここで左折、水口大橋を渡る。

野洲川では男の子たちが水遊びをしている。

子ども時代のことが思い出される。

(野洲川で水遊びをする子ども達)

野洲川を渡ると再び上り坂。盆天山越え。

虫生野中央交差点で右折し、国道307号とお別れして貴生川駅へ。

(貴生川駅、手前が近江鉄道本線の駅、奥がJR草津線と信楽高原鉄道信楽線の駅)

少し時間が早いが、銀輪散歩は以上で切り上げとする。

ホームで待っていると信楽高原鉄道の電車が入って来ました。

(信楽高原鉄道)

早くホテルに入ってシャワー、シャワー。

今日もお付き合いありがとうございました。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[銀輪万葉] カテゴリの最新記事

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

外出先で 黄色比べ…

New!

龍の森さん

New!

龍の森さん

思い出の佐賀へ(その… New!

MoMo太郎009さん

New!

MoMo太郎009さん

パセリ収穫 New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん

大手門 から 竹橋… New! lavien10さん

千円の紅葉、百円の… New! ふろう閑人さん

朗読で聞く宮本輝の… New!

ビッグジョン7777さん

New!

ビッグジョン7777さん

移民政策を多文化共… 七詩さん

七詩さん

吉松隆 大河ドラマ … くまんパパさん

赤福餅を戴く、大き… ひろみちゃん8021さん

晴のち曇ブログ fusan2002さん

New!

龍の森さん

New!

龍の森さん思い出の佐賀へ(その…

New!

MoMo太郎009さん

New!

MoMo太郎009さんパセリ収穫

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん大手門 から 竹橋… New! lavien10さん

千円の紅葉、百円の… New! ふろう閑人さん

朗読で聞く宮本輝の…

New!

ビッグジョン7777さん

New!

ビッグジョン7777さん移民政策を多文化共…

七詩さん

七詩さん吉松隆 大河ドラマ … くまんパパさん

赤福餅を戴く、大き… ひろみちゃん8021さん

晴のち曇ブログ fusan2002さん

© Rakuten Group, Inc.