( 承前

)

尼子土塁公園から殿城池へと行く途中で道を間違って八幡神社に向かってしまったことは、前記事に記した通りであるが、道を間違えたことは直ぐに気が付いた。しかし、前方に「藤堂高虎生誕の地」と書かれた赤い旗が翻っていたので、そちらへと向かった次第。

<参考> 藤堂高虎

・Wikipedia

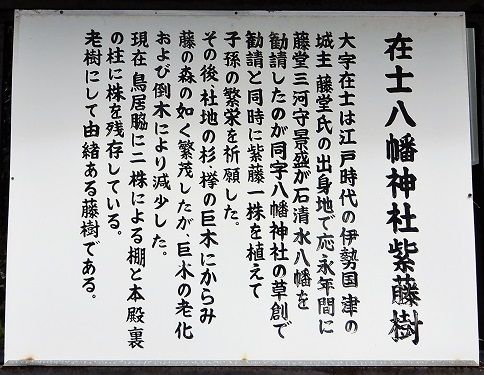

(在士八幡神社)

(同上)

藤堂家の始祖・藤堂景盛が応永2年(1395年)に京都・石清水八幡宮から分祀したのが、この八幡神社の草創。その際に藤を一株植えて子孫の繁栄を祈願したという。それが現在鳥居の右脇の藤棚に残る2株の藤樹だという。

また、本殿は高虎の嗣子・高次が寛永20年(1643年)に再建したものだという。

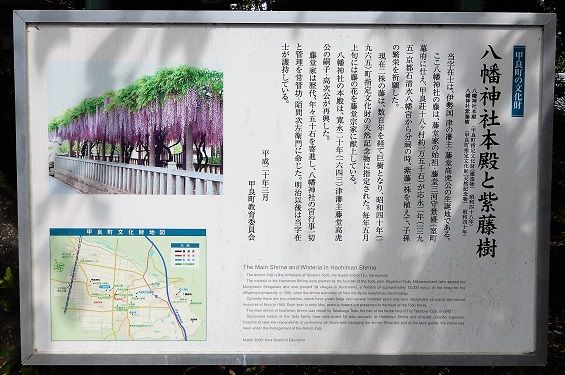

(八幡神社本殿と紫藤樹説明碑)

(同上)

藤の花の盛りに来れば見事な花房が見られるのであろうが、季節外れ、ときじくに訪問するのがヤカモチ流なれば、ご覧の通りである。

(紫藤樹)

藤樹と言えば、中江藤樹も近江出身ですね。彼は、湖西の高島市の方であるが。

<追記>

この神社からもう少し先に進めば高虎公園があり、そこには藤堂高虎の騎馬像がある。また、手前の路地を南に入ったところが高虎の出生地跡のようで、藤堂高虎出生地碑がある。しかし、両方とも気付かずにスルーしてしまいました。

さて、前記事で述べたように八幡神社から殿城池に廻りましたが、殿城池の路地から再び住泉寺入口道路に戻り、其処から南東に斜めに延びている広い道(多分県道227号)を行くと、甲良中学の前に出る。甲良中学を右に見て県道を進むと甲良町役場である。役場の近くにあった観光案内看板がこれ。

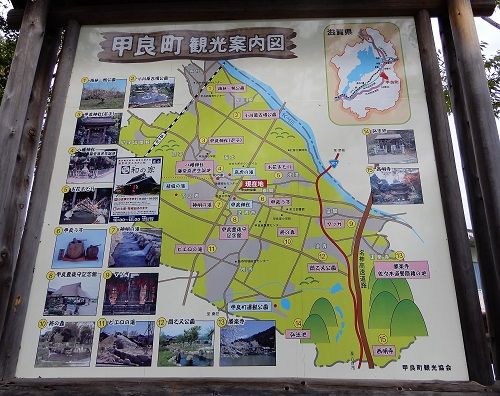

(甲良町観光案内図)

この観光案内図で目指す勝楽寺の場所を確認して行く。

向かいに高良神社があったので、鳥居前からご挨拶。

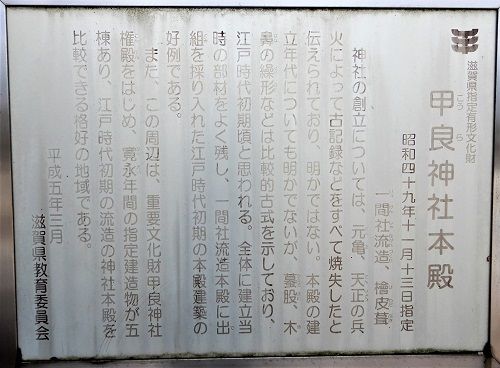

(甲良神社)

(同上説明碑)

甲良町役場と高良神社の間の県道227号を東へと進む。

左に神社の森らしきものが見えたので、左折して立ち寄ると日吉神社でありました。ここで、水分補給の小休止。結構暑く汗、汗である。

(日吉神社)

振り返るとこんな景色である。

(日吉神社から東方を望む。)

横雲がたなびき、空は秋の風情であるが、銀輪散歩としてはもう少し気温が低い方が快適であるだろう。

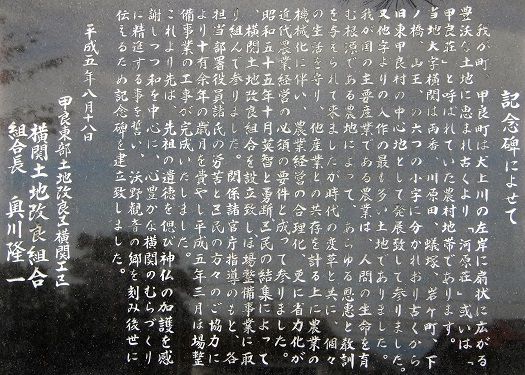

県道227号に戻ると、こんな碑がありました。

(沃野観音の郷の碑)

(同上)

右手前方に見えて来た小高い山が正楽寺山だろう。

(正楽寺山遠望)

右手に見える甲良東小学校の校舎も何かいい風情である。

(甲良東小学校)

国道307号と交差する金屋北交差点にやって来た。

国道307号は、大阪の枚方に通じている道。

当初予定では、此処で右折して国道307号を南下することにしていたのだが、名神高速道路の手前の道を南下することに変更し、今しばらくは県道227号を直進することに。

(金屋北交差点)

名神高速道路にぶつかる手前で県道227号は犬上川沿いの道となる。その犬上川沿いになる地点で、犬上川沿いに反対側(下流側)に延びている小径があるが、その道沿いに群れ咲いていたヒガンバナの写真は9月23日の記事に掲載しました。

名神高速道路の高架を潜る手前の右側に三角形の池のある小さな緑地があった。

(緑地:三川分水公園 正面奥の小山の手前の高架が名神高速道路)

時計を見ると正午近くになっていたので、此処の東屋で、途中のコンビニで買って来たお弁当で昼食とする。

昼食後、名神高速道路に沿って南へと下る道を行くと、正楽寺入口と表示された通路があり、此処で名神高速道路の下を潜り抜けて正楽寺の集落に入る。

(案内看板)

先ず目に飛び込んで来たのはこの案内看板。

この看板から右に道を回り込むと突き当りが勝楽寺である。

看板の向かい側に「正楽寺」と刻まれた石碑があり、それの説明書きを見ようと自転車をめぐらせると、そこで草取りをして居られたご婦人が「お寺ですか。」と仰って勝楽寺への道を教えて下さる。案内看板で道は分かっていたが、ご親切に感謝し「ありがとうございます。」と申し上げて寺へと向かう。

寺の名前、城の名前は、勝楽寺、勝楽寺城であるのに対して地名が正楽寺、山の名が正楽寺山であるのでややこしい。

勝楽寺への道は「ばさら街道」と名付けられているようで、そう刻まれた石漂が所々道脇に設置されている。

そのばさら街道から見えた小さな森が気になって立ち寄ってみると、「正楽寺・野神さん」とあった。

(野神さん)

(同上)

(同上)

野神さんとは、野神様または農神様で、五穀豊穣を祈って祀られているものである。

五穀豊穣の神と言えば、稲荷信仰の神、ウカノミタマであり、古事記では宇迦之御魂神(ウカノミタマノカミ)、日本書紀では倉稲魂命(ウカノミタマノミコト)であるが、野神さんは、もっと素朴なもので、賽の神・道祖神などとも習合したものかと思うが、こういう野神さんを見ると、この地の村人によって、代々大切に守られて来ているということが感じられて、心和むものを覚える。

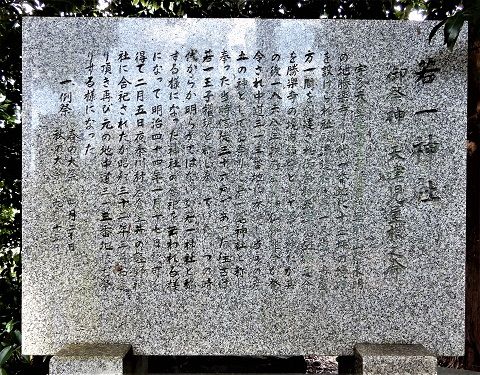

更に進むと、今度は左側に入った処に若一神社というのがありました。

(若一神社)

(同上)

(同上・説明碑)

説明碑によれば、創建は宇多天皇第八皇子の敦実親王によるとのこと。祭神がアメノコヤネノミコトであるから、わが枚岡神社と同じ神様である。

(若一神社宝塔)

(同上)

寄り道ばかりで、なかなか勝楽寺に着かない。

しかし、ようやくに到着です。

寺の前には大きな池がある。

(西蓮の溜)

この池の写真を撮っていると、黒い軽乗用車の年配のご夫妻がやって来られて、勝楽寺の門前に駐車、降りて来られました。こんにちわ、とご挨拶して境内へ。

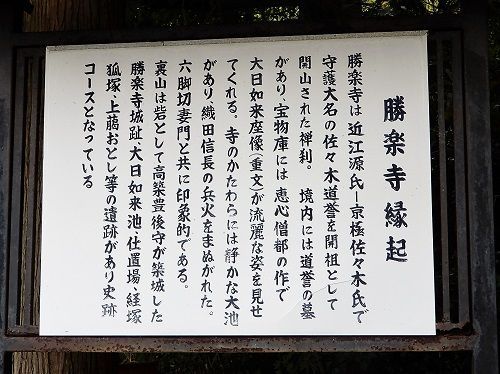

(勝楽寺)

(同上・縁起)

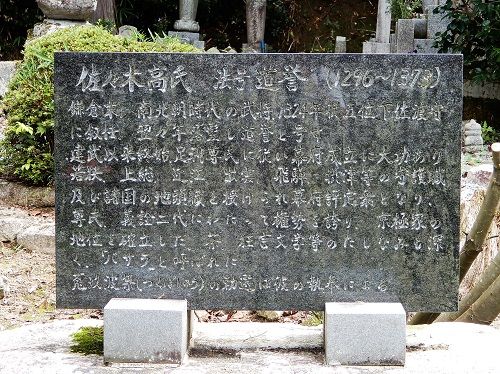

勝楽寺は、暦応4年(1341年)佐々木道誉が東福寺の叟雲和尚の法嗣雲海和尚を屈請して開山したものであり、出家した道誉の邸宅でもあった寺である。

道誉は、応安6年(1373年)この寺で没している。時に68歳であった。

(追記・注)

道誉の生誕年については1296年説と1306年説があり、上掲書「南北朝」は1306年説に拠り68歳と記されているので、それに従った。1296年生誕説なら78歳ということになる。

では、先ず彼のお墓にお参りすることと致しましょう。

(佐々木道誉墓)

(同上・副碑)

<参考> 佐々木道誉

・Wikipedia

(赤田栄墓)

道誉の墓の隣にあるのは赤田栄なる人物の墓。

赤田氏は、道誉が多賀荘まで勢力を広めた時に、それまでの支配者曽我氏に代わって多賀町一円の地域を本拠とした豪族であるそうだから、道誉の後ろ盾があったのかも知れない。

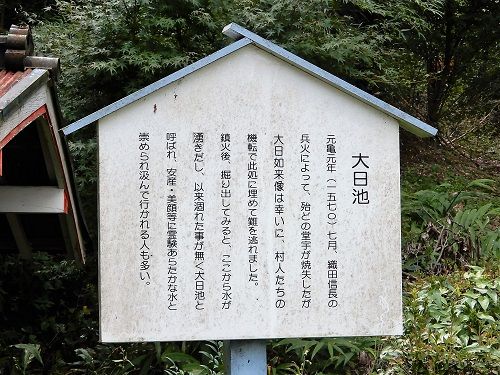

境内に大日池という小さな池がある。元亀元年(1570年)7月に織田信長に攻められて、山門を除き、寺の建物など殆どが焼失する中、本尊の大日如来坐像はこの池に埋められて難を逃れたという。

(大日池)

(同上・説明碑)

(同上)

勝楽寺の裏の山は正楽寺山で、山上には南北朝期の山城、勝楽寺城跡がある。ついでなので、自転車・トレンクルは境内に駐輪して、山に登ることとしましたが、続きは明日以降とさせていただきます。( つづく

)

PR

キーワードサーチ

カレンダー

コメント新着

恥をかく寸前

New!

ビッグジョン7777さん

New!

ビッグジョン7777さん東京タワー

New!

七詩さん

New!

七詩さんキャラメルアイス

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん外出先で 黄色比べ…

New!

龍の森さん

New!

龍の森さん思い出の佐賀へ(その…

New!

MoMo太郎009さん

New!

MoMo太郎009さん大手門 から 竹橋… New! lavien10さん

千円の紅葉、百円の… New! ふろう閑人さん

吉松隆 大河ドラマ … くまんパパさん

晴のち曇ブログ fusan2002さん