カテゴリ: 銀輪万葉

承前

)

前頁は良弁生誕地碑のところで終わりましたが、その碑の左手にある建物が鵜の瀬公園資料館。

無人で、出入り自由となっている。

(鵜の瀬公園資料館)

館内には、お水送りの儀式を人形で表現した陳列があった。

(お水送りの儀式)

お水送りの儀式は見たことがないので、こんな感じなのかと見入る。

(同上)

(同上)

お水取りというのは奈良東大寺の修二会のことであり、関西人には馴染みの深いものである。ヤカモチも何度か二月堂の前で、その修二会の一つの行であるお松明を見物したことがあるし、若かりし頃には、その火の粉を浴びて化繊のコートに無数の穴を開けてしまうという失敗をしたこともあったりしたのだが、では修二会とは何か、その起源は、意義は、と問われるとよく理解できていないので説明に窮する次第。

稲作が始まるとともに、その豊作を願って若水を汲み、神にこれを供えて祈るという原始的な宗教儀式が生まれ、春の祭或は習俗となった。これと仏教とが合体して神仏習合的なものが生まれ、それがお水取りの原形となった、ということなんだろうとは思うが・・東大寺そのものの修二会の始まりなどについては、よく理解していない。

こういう時は無理に説明しようとせず、Wikipediaの記事などを引いて来るというのが、ブログとしては無難な方法(笑)。

同様に、お水送りについても下記に参考記事を掲載して置きます。

<参考> 修二会 ・Wikipedia

以下は、「 神宮寺「お水送り」小浜市 ・ニッポン旅マガジン 」より転載

西暦710年、奈良に平城京が造られ、聖武夫皇ご在位の752年春に、東大寺において国家を挙げての盛大な大仏開眼供養が行われました。若狭ゆかりの良弁僧正がその初代別当 (開祖) と言われています。

若狭神宮寺に渡ってきたインド僧「実忠」は、その後東大寺に二月堂を建立し、大仏開眼の二ヶ月前から(旧暦二月)天下世界の安穏を願い、14日間の祈りの行法を始められました。

修二会 (しゅにえ) と呼ばれるこの行の初日に、実忠和尚は「神名帳」 (じんめいちょう) を読み上げられ、日本国中の神々を招かれ、行の加護と成就を請われたのですが、若狭の遠敷明神だけが漁に夢中になって遅れ、3月12日、修二会もあと2日で終わるという日の夜中に現れました。遠敷明神はお詫びとして、二月堂のご本尊にお供えする閼伽水 (あかすい)、 清浄聖水を献じられる約束をされ、神通力を発揮されると地面をうがちわり、白と黒の二羽の鵜が飛び出て穴から清水が湧き出しました。 若狭の根来 (ねごり) 白石の川淵より地下を潜って水を導かせたと伝えられています。

この湧水の場所は、若狭井と名付けられ、川淵は鵜の瀬と呼ばれるようになり、古来より若狭と奈良は地下で結ばれていると信じられてきました。その若狭井から閼伽水を汲み上げ、 本尊にお供えする儀式が大和路に春を告げる神事、東大寺二月堂のお水取りであり、その神約を獲り伝える行事が、若狭小浜のお水送りなのです。

(お水送り説明板)

因みに、「閼伽」というのは、サンスクリット語の水・argha (アルガ) のことで、その音写である。功徳水と訳されるとのこと。インドでは古く、来客に対して足をそそぐための水と食後に口をすすぐための水が用意されたといい、それが仏教に取り入れられ、仏前や僧侶に供養されるようになったとのこと (以上、 Wikipediaより) 。

水を意味するラテン語アクア (aqua) も同じ語源の言葉だという。

そうと分かると「閼伽」という何やらとっつきにくかった言葉が随分と近しいものになった気がする(笑)。赤の他人が友人になった感じか。

ついでに、白洲正子著「私の古寺巡礼」 (講談社文芸文庫) の「若狭紀行」から、次のような文章も引用して置きましょう。

二月堂のお水取りは、本尊の十一面観音にささげる香水を「若狭井」から汲むことが中心になっており、その水は若狭の遠敷川から来ると伝えている。一方、若狭の側でも、いつの頃か「お水送り」という神事が行われるようになって、毎年お水取りがはじまる前の三月二日、遠敷川の鵜の瀬において、奈良へ水を送る祭がある。若狭彦神社の旧神宮寺の住職が、この行事を司っており、後に私は拝見することを得たが、雪の中で土地の人々が手に手に松明をかかげ、「これから奈良へ水を送ります」という祝詞を、河原で読んで水を流す光景は、まことに感銘の深いものであった。

(遠敷川とサトザクラ 後方の建物は給水所)

サトザクラが丁度満開。

この桜の木の向かいに自販機があったので、飲み物を買って一息つけ、帰途につくこととする。

この地点からさらに2kmほど上流に行ったところにある、根来八幡宮もお水送りに関連する神社であることを、帰宅してから知ったのだが、それは後の祭り。自転車は既に下流へと疾駆していました(笑)。

(忠野地区)

帰途は県道35号から外れて忠野の集落の中を通過する道を行く。

そして、再び県道35号へ。往路で見た「忠野」という看板のある合流地点に出る。

(県道35号から忠野の集落を振り返る。)

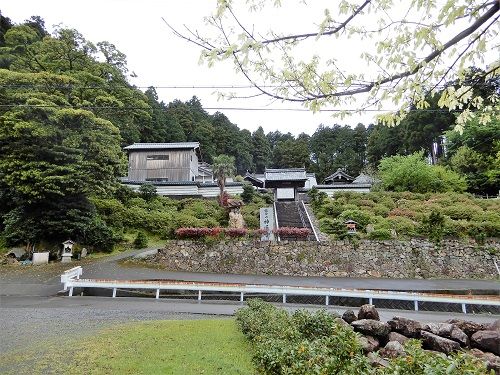

往路でやり過ごした若狭神宮寺へ向かう。

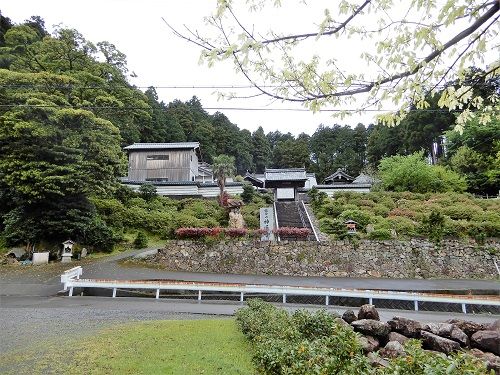

(神宮寺・横入りの東側参道)

ここから入ると仁王門は通らずに、拝観受付所経由で本堂に行くことになるのだが、北門(仁王門)を通って参拝というのが、正式な順路のようだから、ここでもやはり裏口からというヤカモチ流参拝となった次第。

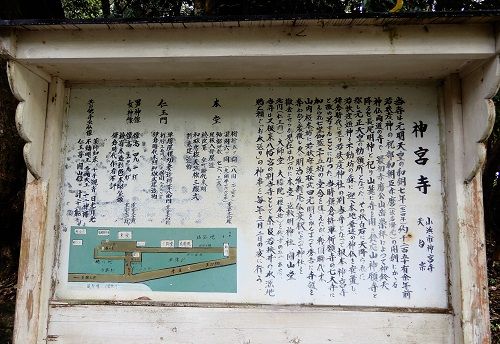

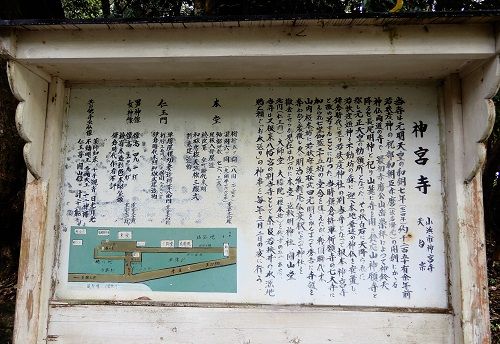

(神宮寺由緒・案内板)

本堂に向かう。

ご夫婦と見られるヤカモチと同年齢くらいか少し若いくらいの男女が本堂から出て来られた。彼らと入れ違いに本堂に上がる。

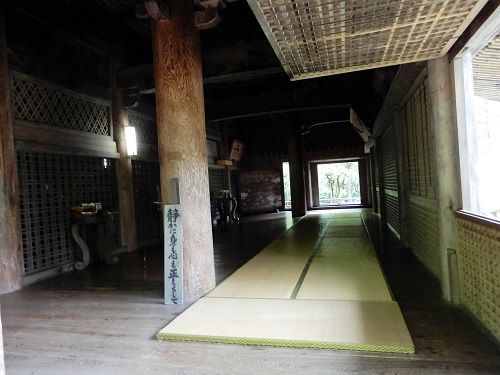

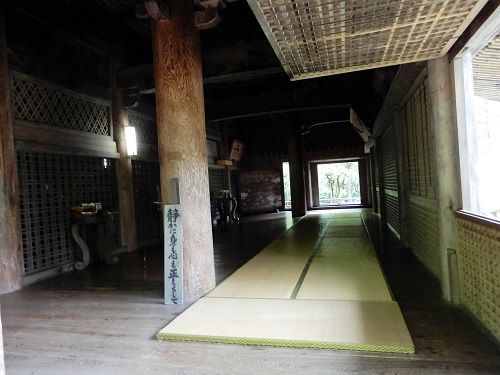

(同上・本堂)

この寺も明治4年(1871年)の神仏分離令により 、境内にあった遠敷明神社を若狭彦神社へ統合すべく、その社殿の取り壊しとご神体の差し出しを命じられたよう。

しかし、拝観パンフレットの記載によると、社殿の取り壊しには応じたものの、ご神体 (男神・若狭彦像と女神・若狭姫像) については、身代わりを差し出し、本体は本堂内に秘蔵したと記されている。その結果、両ご神体は当寺に今も現存するということになった。

こういう反抗は健全な精神を示すものでまことに愉快である。

(同上・本堂内)

堂内は通常撮影禁止であるが、外から撮影のこの程度なら許される範囲内かと勝手解釈であります。

外に出て、本堂前の枝垂れ桜にカメラを向けたものの、既にあらかた散った後なので、シャッターは切らず、立ち去ろうとして拝観入口の方向に向かうと、先ほどのご夫婦とすれ違う。奥様の方が「桜の盛りの時も写真を撮られたのですか?」と仰る。「いえ、大阪からやって来ましたので・・。」と返すと、「ああ、失礼しました。地元の方かと思いましたので。」と奥様。

ここでも地元人間に間違えられた。まあ、傘もささず、上下雨装束であるから、畑仕事の合間にやって来た近所の人間に見えたのであろう。

何故か、ヤカモチは旅先でよく地元人間と間違えられる。記憶するだけでも、小樽、高岡、新潟・・そして近くは先月の東京。

仁王門などの撮影は忘れたまま、県道35号に戻り下流へと走る。雨は小止みになっている。

若狭彦神社付近まで帰って来たところで、右手の遠敷川沿いの土手道を列をなしてランニングしている高校生の姿が見えた。雨が止むと心も積極的になる(笑)。県道を離れ遠敷川岸辺の道へと移動する。すると橋の先に萬徳寺という表示があった。橋を渡り行ってみることとする。

萬徳寺という寺は、上述の白洲正子の「若狭紀行」でも「ここには有名な枯山水の庭園がある」という書き出しで紹介されている寺である。

(萬徳寺)

ここは入口ではなく、もう少し先のよう。

(同上)

こちらが入口である。

石段下にトレンクルを駐輪し、門内へ。

拝観受付を済ませて、庭園へと入る。

先ずは庭園へ。

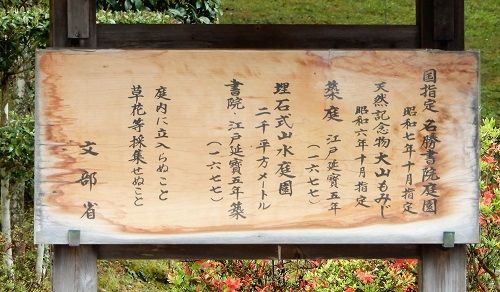

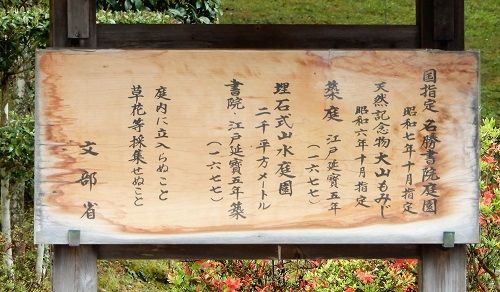

(庭園説明碑)

国指定名勝書院庭園とある。白洲正子が「京都の名園のように完成されてはいず、したがってせせこましくはなく、周囲の自然の中に、ゆったりととけこんでいるのが気持よい。」と評している、枯山水風の書院庭園である。

(萬徳寺・庭園)

中央に据えられた巨石は、真言密教の根本仏である大日如来を表し、脇石に阿閃如来、宝生如来、阿弥陀如来、不空成就如来の四仏、多数の小石組みを諸仏に見立てた金剛界曼荼羅の庭園である、とは寺のパンフレットの説明であるが、正面からの写真がないのでは話にならぬ(笑)。

(同上)

庭園前から眺めると、雨の日ならではの眺め。

向かいの山々は「霧立ちのぼる」または「雲立ちわたる」といった風情である。

(向かいの山に雲立ちわたる・・)

一段高い場所にある本堂へと至る前庭の高みから見おろすと。

(本堂下の高みからの眺め)

本堂の前の楓の木はかなりの巨木である。

樹齢500年とか。

(同上)

(本堂前の楓)

ここでも雨に濡れた楓の若葉が美しく、しばし見とれる。

(本堂)

萬徳寺は高野山真言宗の寺。非公開の馬頭観音菩薩像があり、若狭観音霊場第16番札所となっている。

寺の沿革は、そのパンフレットに記載するところによると、「1370年頃(南北朝時代)、安芸国円明寺の僧覚応が廻国し、この地に以前からあった極楽寺にとどまり、寺号を正照院に改め真言宗を広める。戦国時代、若狭国を治めた若狭武田氏が当寺を祈願所として国中の真言宗本寺とした。また、武田信豊 (第七代当主) が1544年(天文13年)若狭国における駆け込み寺とする旨の文書を記している。1602年(慶長7年)、城主京極高次の寄進を受け、空性法親王より萬徳寺の額面を賜り寺号を萬徳寺に改めた。」とあり、「1634年(江戸初期・寛永11年)、酒井忠勝が小浜藩主となった以後も代々の祈願所として庇護を受け、国主に尊崇された寺院である。」としている。

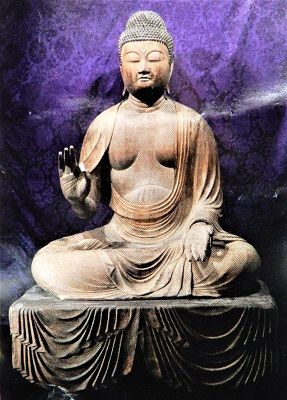

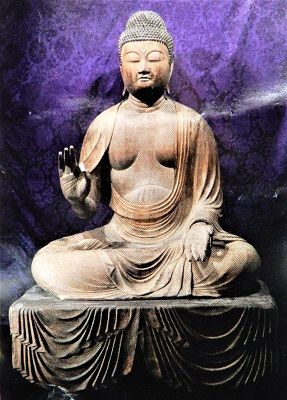

ご本尊は、一木桧造りの美しい阿弥陀如来坐像である。

(阿弥陀如来坐像 萬徳寺パンフレットより)

萬徳寺を出て、先ほど渡った橋 (萬徳寺橋という名だったかと思うが) まで戻って来る。遠敷川左岸が舗装された道になっている。往路で県道35号から桜並木が遠望されたその岸辺である。若狭東高校までのわずかな距離であるが、これを走る。

(遠敷川左岸の道)

振り返ると、川原はアカメガシワの木が列をなし、左手奥に茅葺屋根の萬徳寺が見えている。

国道27号に戻って西へ。信号待ちしていて神通寺というのが目にとまったので、寺の前まで行ってみたが、寺の前の広場で小休止したのみで、寺には立ち寄らず小浜駅前へと走る。

(神通寺)

多田寺や明通寺などの気になる寺の名も目に入ったが、今回の予定コース外であっため、道路からその寺までの距離・道順・所要時間不詳につき、寄り道はせずでありました。

ホテルに戻り、預けた荷物を受け取り、雨装束を解いて普通の服装に立ち返る。フロントでトレンクルを宅配便で送り、お世話になったお礼を述べてホテルを後にする。小浜駅前の中華食堂でランチ。

JRで、小浜→敦賀 (特急サンダーバード) →京都。

近鉄で、京都→大和西大寺→枚岡。

鉄路で帰宅である。

以上で、小浜・三方五湖銀輪散歩、無事終了。(完)

前頁は良弁生誕地碑のところで終わりましたが、その碑の左手にある建物が鵜の瀬公園資料館。

無人で、出入り自由となっている。

(鵜の瀬公園資料館)

館内には、お水送りの儀式を人形で表現した陳列があった。

(お水送りの儀式)

お水送りの儀式は見たことがないので、こんな感じなのかと見入る。

(同上)

(同上)

お水取りというのは奈良東大寺の修二会のことであり、関西人には馴染みの深いものである。ヤカモチも何度か二月堂の前で、その修二会の一つの行であるお松明を見物したことがあるし、若かりし頃には、その火の粉を浴びて化繊のコートに無数の穴を開けてしまうという失敗をしたこともあったりしたのだが、では修二会とは何か、その起源は、意義は、と問われるとよく理解できていないので説明に窮する次第。

稲作が始まるとともに、その豊作を願って若水を汲み、神にこれを供えて祈るという原始的な宗教儀式が生まれ、春の祭或は習俗となった。これと仏教とが合体して神仏習合的なものが生まれ、それがお水取りの原形となった、ということなんだろうとは思うが・・東大寺そのものの修二会の始まりなどについては、よく理解していない。

こういう時は無理に説明しようとせず、Wikipediaの記事などを引いて来るというのが、ブログとしては無難な方法(笑)。

同様に、お水送りについても下記に参考記事を掲載して置きます。

<参考> 修二会 ・Wikipedia

以下は、「 神宮寺「お水送り」小浜市 ・ニッポン旅マガジン 」より転載

西暦710年、奈良に平城京が造られ、聖武夫皇ご在位の752年春に、東大寺において国家を挙げての盛大な大仏開眼供養が行われました。若狭ゆかりの良弁僧正がその初代別当 (開祖) と言われています。

若狭神宮寺に渡ってきたインド僧「実忠」は、その後東大寺に二月堂を建立し、大仏開眼の二ヶ月前から(旧暦二月)天下世界の安穏を願い、14日間の祈りの行法を始められました。

修二会 (しゅにえ) と呼ばれるこの行の初日に、実忠和尚は「神名帳」 (じんめいちょう) を読み上げられ、日本国中の神々を招かれ、行の加護と成就を請われたのですが、若狭の遠敷明神だけが漁に夢中になって遅れ、3月12日、修二会もあと2日で終わるという日の夜中に現れました。遠敷明神はお詫びとして、二月堂のご本尊にお供えする閼伽水 (あかすい)、 清浄聖水を献じられる約束をされ、神通力を発揮されると地面をうがちわり、白と黒の二羽の鵜が飛び出て穴から清水が湧き出しました。 若狭の根来 (ねごり) 白石の川淵より地下を潜って水を導かせたと伝えられています。

この湧水の場所は、若狭井と名付けられ、川淵は鵜の瀬と呼ばれるようになり、古来より若狭と奈良は地下で結ばれていると信じられてきました。その若狭井から閼伽水を汲み上げ、 本尊にお供えする儀式が大和路に春を告げる神事、東大寺二月堂のお水取りであり、その神約を獲り伝える行事が、若狭小浜のお水送りなのです。

(お水送り説明板)

因みに、「閼伽」というのは、サンスクリット語の水・argha (アルガ) のことで、その音写である。功徳水と訳されるとのこと。インドでは古く、来客に対して足をそそぐための水と食後に口をすすぐための水が用意されたといい、それが仏教に取り入れられ、仏前や僧侶に供養されるようになったとのこと (以上、 Wikipediaより) 。

水を意味するラテン語アクア (aqua) も同じ語源の言葉だという。

そうと分かると「閼伽」という何やらとっつきにくかった言葉が随分と近しいものになった気がする(笑)。赤の他人が友人になった感じか。

ついでに、白洲正子著「私の古寺巡礼」 (講談社文芸文庫) の「若狭紀行」から、次のような文章も引用して置きましょう。

二月堂のお水取りは、本尊の十一面観音にささげる香水を「若狭井」から汲むことが中心になっており、その水は若狭の遠敷川から来ると伝えている。一方、若狭の側でも、いつの頃か「お水送り」という神事が行われるようになって、毎年お水取りがはじまる前の三月二日、遠敷川の鵜の瀬において、奈良へ水を送る祭がある。若狭彦神社の旧神宮寺の住職が、この行事を司っており、後に私は拝見することを得たが、雪の中で土地の人々が手に手に松明をかかげ、「これから奈良へ水を送ります」という祝詞を、河原で読んで水を流す光景は、まことに感銘の深いものであった。

(遠敷川とサトザクラ 後方の建物は給水所)

サトザクラが丁度満開。

この桜の木の向かいに自販機があったので、飲み物を買って一息つけ、帰途につくこととする。

この地点からさらに2kmほど上流に行ったところにある、根来八幡宮もお水送りに関連する神社であることを、帰宅してから知ったのだが、それは後の祭り。自転車は既に下流へと疾駆していました(笑)。

(忠野地区)

帰途は県道35号から外れて忠野の集落の中を通過する道を行く。

そして、再び県道35号へ。往路で見た「忠野」という看板のある合流地点に出る。

(県道35号から忠野の集落を振り返る。)

往路でやり過ごした若狭神宮寺へ向かう。

(神宮寺・横入りの東側参道)

ここから入ると仁王門は通らずに、拝観受付所経由で本堂に行くことになるのだが、北門(仁王門)を通って参拝というのが、正式な順路のようだから、ここでもやはり裏口からというヤカモチ流参拝となった次第。

(神宮寺由緒・案内板)

本堂に向かう。

ご夫婦と見られるヤカモチと同年齢くらいか少し若いくらいの男女が本堂から出て来られた。彼らと入れ違いに本堂に上がる。

(同上・本堂)

この寺も明治4年(1871年)の神仏分離令により 、境内にあった遠敷明神社を若狭彦神社へ統合すべく、その社殿の取り壊しとご神体の差し出しを命じられたよう。

しかし、拝観パンフレットの記載によると、社殿の取り壊しには応じたものの、ご神体 (男神・若狭彦像と女神・若狭姫像) については、身代わりを差し出し、本体は本堂内に秘蔵したと記されている。その結果、両ご神体は当寺に今も現存するということになった。

こういう反抗は健全な精神を示すものでまことに愉快である。

(同上・本堂内)

堂内は通常撮影禁止であるが、外から撮影のこの程度なら許される範囲内かと勝手解釈であります。

外に出て、本堂前の枝垂れ桜にカメラを向けたものの、既にあらかた散った後なので、シャッターは切らず、立ち去ろうとして拝観入口の方向に向かうと、先ほどのご夫婦とすれ違う。奥様の方が「桜の盛りの時も写真を撮られたのですか?」と仰る。「いえ、大阪からやって来ましたので・・。」と返すと、「ああ、失礼しました。地元の方かと思いましたので。」と奥様。

ここでも地元人間に間違えられた。まあ、傘もささず、上下雨装束であるから、畑仕事の合間にやって来た近所の人間に見えたのであろう。

何故か、ヤカモチは旅先でよく地元人間と間違えられる。記憶するだけでも、小樽、高岡、新潟・・そして近くは先月の東京。

仁王門などの撮影は忘れたまま、県道35号に戻り下流へと走る。雨は小止みになっている。

若狭彦神社付近まで帰って来たところで、右手の遠敷川沿いの土手道を列をなしてランニングしている高校生の姿が見えた。雨が止むと心も積極的になる(笑)。県道を離れ遠敷川岸辺の道へと移動する。すると橋の先に萬徳寺という表示があった。橋を渡り行ってみることとする。

萬徳寺という寺は、上述の白洲正子の「若狭紀行」でも「ここには有名な枯山水の庭園がある」という書き出しで紹介されている寺である。

(萬徳寺)

ここは入口ではなく、もう少し先のよう。

(同上)

こちらが入口である。

石段下にトレンクルを駐輪し、門内へ。

拝観受付を済ませて、庭園へと入る。

先ずは庭園へ。

(庭園説明碑)

国指定名勝書院庭園とある。白洲正子が「京都の名園のように完成されてはいず、したがってせせこましくはなく、周囲の自然の中に、ゆったりととけこんでいるのが気持よい。」と評している、枯山水風の書院庭園である。

(萬徳寺・庭園)

中央に据えられた巨石は、真言密教の根本仏である大日如来を表し、脇石に阿閃如来、宝生如来、阿弥陀如来、不空成就如来の四仏、多数の小石組みを諸仏に見立てた金剛界曼荼羅の庭園である、とは寺のパンフレットの説明であるが、正面からの写真がないのでは話にならぬ(笑)。

(同上)

庭園前から眺めると、雨の日ならではの眺め。

向かいの山々は「霧立ちのぼる」または「雲立ちわたる」といった風情である。

(向かいの山に雲立ちわたる・・)

一段高い場所にある本堂へと至る前庭の高みから見おろすと。

(本堂下の高みからの眺め)

本堂の前の楓の木はかなりの巨木である。

樹齢500年とか。

(同上)

(本堂前の楓)

ここでも雨に濡れた楓の若葉が美しく、しばし見とれる。

(本堂)

萬徳寺は高野山真言宗の寺。非公開の馬頭観音菩薩像があり、若狭観音霊場第16番札所となっている。

寺の沿革は、そのパンフレットに記載するところによると、「1370年頃(南北朝時代)、安芸国円明寺の僧覚応が廻国し、この地に以前からあった極楽寺にとどまり、寺号を正照院に改め真言宗を広める。戦国時代、若狭国を治めた若狭武田氏が当寺を祈願所として国中の真言宗本寺とした。また、武田信豊 (第七代当主) が1544年(天文13年)若狭国における駆け込み寺とする旨の文書を記している。1602年(慶長7年)、城主京極高次の寄進を受け、空性法親王より萬徳寺の額面を賜り寺号を萬徳寺に改めた。」とあり、「1634年(江戸初期・寛永11年)、酒井忠勝が小浜藩主となった以後も代々の祈願所として庇護を受け、国主に尊崇された寺院である。」としている。

ご本尊は、一木桧造りの美しい阿弥陀如来坐像である。

(阿弥陀如来坐像 萬徳寺パンフレットより)

萬徳寺を出て、先ほど渡った橋 (萬徳寺橋という名だったかと思うが) まで戻って来る。遠敷川左岸が舗装された道になっている。往路で県道35号から桜並木が遠望されたその岸辺である。若狭東高校までのわずかな距離であるが、これを走る。

(遠敷川左岸の道)

振り返ると、川原はアカメガシワの木が列をなし、左手奥に茅葺屋根の萬徳寺が見えている。

国道27号に戻って西へ。信号待ちしていて神通寺というのが目にとまったので、寺の前まで行ってみたが、寺の前の広場で小休止したのみで、寺には立ち寄らず小浜駅前へと走る。

(神通寺)

多田寺や明通寺などの気になる寺の名も目に入ったが、今回の予定コース外であっため、道路からその寺までの距離・道順・所要時間不詳につき、寄り道はせずでありました。

ホテルに戻り、預けた荷物を受け取り、雨装束を解いて普通の服装に立ち返る。フロントでトレンクルを宅配便で送り、お世話になったお礼を述べてホテルを後にする。小浜駅前の中華食堂でランチ。

JRで、小浜→敦賀 (特急サンダーバード) →京都。

近鉄で、京都→大和西大寺→枚岡。

鉄路で帰宅である。

以上で、小浜・三方五湖銀輪散歩、無事終了。(完)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[銀輪万葉] カテゴリの最新記事

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

竹遊びその後

New!

ふろう閑人さん

美味しくて嬉しい頂… New! ひろみちゃん8021さん

恥をかく寸前 New!

ビッグジョン7777さん

New!

ビッグジョン7777さん

東京タワー New!

七詩さん

New!

七詩さん

キャラメルアイス New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん

外出先で 黄色比べ… New!

龍の森さん

New!

龍の森さん

思い出の佐賀へ(その… New!

MoMo太郎009さん

New!

MoMo太郎009さん

大手門 から 竹橋… New! lavien10さん

吉松隆 大河ドラマ … くまんパパさん

晴のち曇ブログ fusan2002さん

美味しくて嬉しい頂… New! ひろみちゃん8021さん

恥をかく寸前

New!

ビッグジョン7777さん

New!

ビッグジョン7777さん東京タワー

New!

七詩さん

New!

七詩さんキャラメルアイス

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん外出先で 黄色比べ…

New!

龍の森さん

New!

龍の森さん思い出の佐賀へ(その…

New!

MoMo太郎009さん

New!

MoMo太郎009さん大手門 から 竹橋… New! lavien10さん

吉松隆 大河ドラマ … くまんパパさん

晴のち曇ブログ fusan2002さん

© Rakuten Group, Inc.