元々は、鯨麻呂氏、蝶麻呂氏を加えた5人組ウオークとして10月25日実施で計画していましたが、雨天にて11月1日に順延となったもの。

ヤカモチにとっては、高校時代に初めて歩いて以来、桜井~天理の南コースも天理~奈良の北コースも、単独で、友人と、家族で、若草読書会の仲間たちと、徒歩で、銀輪散歩でと、色々な形で何度となく歩いている、或は走っている道であり、当ブログでも既に記事にしているので、ブログ的には「今更」というものであるが、鯨麻呂氏の要望で「今更に」歩くことにしたもの。

しかし、順延したこともあって、当の鯨麻呂氏は他用が入って参加できず、また蝶麻呂氏も、風邪で体調不良とかで前日に酷い声で「今回は辞退させていただく」との電話があって不参加。

ということで、5人組ではなく3人組のウオークとなってしまいました。

それはともかく、歩いたコースは以下の通りです。

桜井駅前集合→泊瀬川(大和川)・仏教伝来碑→海石榴市観音→金屋石仏→崇神天皇磯城瑞籬宮趾→三輪山平等寺→大神神社→狭井神社→龗神神社→玄賓庵→桧原社→箸墓古墳→景行天皇陵→崇神天皇陵→柳本駅

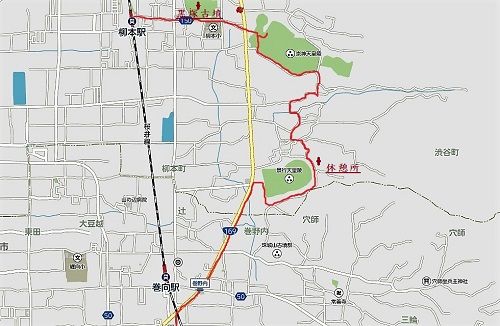

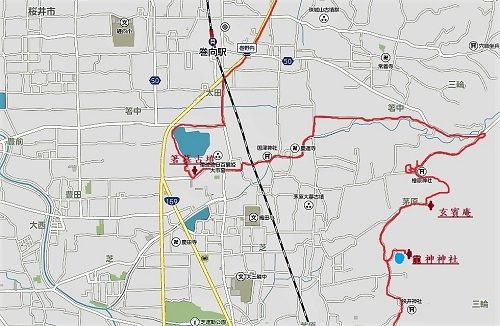

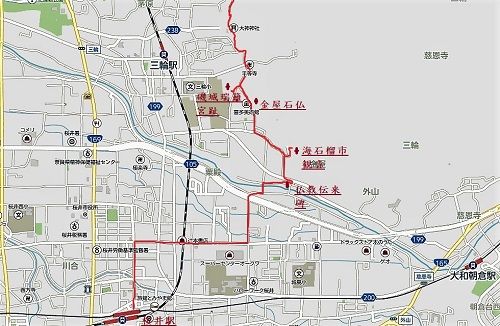

これを地図で示せば以下の通り。

〇下(南)から上(北)に向かって歩きました。

元々の計画は、天理駅まで歩くというものでしたが、歩く速度が思ったよりも遅かったのか、立ち寄り先での時間が思った以上に要した所為か、想定以上に時間をくって、崇神天皇陵に着いた時には午後4時近くになって居り、このペースだと天理駅前到着は5時を過ぎてしまうことになるので、途中切り上げとして柳本駅へとコース変更をしました。

残りの部分は、このコースを希望された鯨麻呂氏のために「歩き残して置こう」というのが3人の総意であったという次第。

なお、帰宅してから気付いたことですが、立ち寄り先の写真を余り撮って居ません。既に過去記事で取り上げていることもあって、撮影は歌碑が中心となっています。関連の過去記事のリンクを末尾に貼って置きますので、併せご参照下さい。

さて、それでは桜井駅前から始めます。

桜井駅10時18分到着の急行に乗るというのが申し合わせ事項となっていたので、西大寺発9時51分の急行に乗るべしで自宅を出ました。西大寺駅ホームで健麻呂氏と合流。当該急行に乗車、車内で草麻呂氏と合流。八木駅乗り換えで、予定通り10時18分近鉄桜井駅到着でした。

青空の広がる秋晴れの好天気。

暑くなりそうなので上着を脱いで腕まくり。

泊瀬川(大和川)畔に出て、大向寺橋で左岸から右岸に渡る。

渡ったところで出会った万葉歌碑がこれ。

(万葉歌碑・巻13-3331)

こもりくの 泊瀬 の山 青旗 の 忍坂 の山は 走 り 出 の 宜 しき山の 出 で立ちの くはしき山ぞ あたらしき 山の 荒れまく 惜 しも (万葉集巻 13-3331 )

(<こもりくの>泊瀬山、<青旗の>忍坂山は、裾を長く引いた好ましい山で、高く際立った美しい山だ。愛すべきこの山の荒れているのが惜しいことだ。)

この碑のある場所から南東方向を見やると、忍坂山がいかにも「出で立ちのくはしき山」の姿そのままに、先ず目にとまるのである。大和川はこの付近の流れについては、泊瀬川(初瀬川)とも三輪川とも呼ばれる。

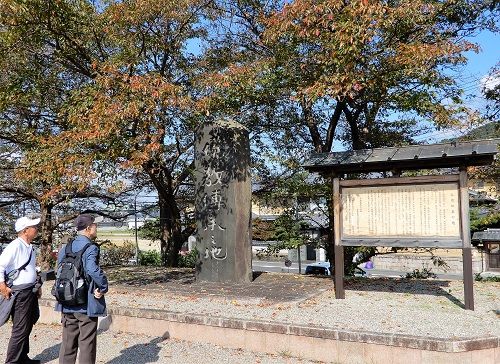

その右岸の道を上流へ。仏教伝来之地碑に先ずご挨拶をして行くことに。

(仏教伝来之地碑)

仏教公伝は「仏は午後に (552) 百済から」と覚えたものだが、最近は538年伝来説が有力なようで「百済の仏にご参拝 (538) 」と覚えるのだそうな。

日本書紀には、欽明天皇13年(552年)冬10月に百済の聖明王からの使者が仏像、経典などを献上したという記述があるのに対して、上宮聖徳法王帝説や元興寺縁起では、欽明天皇7年戊午のこととしている。しかし、欽明天皇7年の干支は戊午ではない。欽明天皇の在位は540年~571年で、この期間に干支が戊午に該当する年はなく、これに先立つ直近の戊午の年は宣化天皇3年(538年)になる。よって、538年に伝来という訳である。この時期については、安閑・宣化朝と欽明朝とが並立していたとする説もあってややこしい。

なお、548年説もあるそうだ。知らぬが仏。伝来年については「知らぬ」ことにして置こう。伝来が何年であるかを論じても余り意味がない。

伝来地碑の傍らにあった万葉歌碑はこれ。

(万葉歌碑・巻10-2222)

夕さらず かはづ鳴くなる 三輪川の

清き瀬の音を 聞かくし良しも (万葉集巻 10-2222

)

(夕方になるごとに蛙が鳴く三輪川の清い瀬の音を聞くのはいいものだ。)

(三輪川<大和川>と馬井手橋 奥に見えるのは大向寺橋)

さて、山の辺の道へと入ります。

先ずは海石榴市観音へ。

海石榴市観音への入口となる辻にある万葉歌碑がこれ。

今東光氏揮毫の歌碑である。

(万葉歌碑・巻12-3101)

紫は 灰さすものそ 海石榴市

の

八十

の 衢

に 逢へる 児

や 誰

(万葉集巻 12-3101

)

(紫に染めるには灰をさす、その灰を取る椿の海石榴市の辻で出会ったお嬢さん、あなたは誰ですか。)

(注)紫草の根で布を染める際には椿の木を燃やした灰を媒染剤として使う。市には目印となる木が植えられていたようで、椿の木が目印とされていた市が立っていたので海石榴市(椿市)という地名になったと見られる。「紫は灰さすものそ」は「海石榴市」を導くための序詞である。

この歌碑は、直近では友人の偐山頭火氏との銀輪散歩の時に撮影したのではないか、と過去記事を探してみるも見当たらず。撮ったつもりで撮らなかったのか。海石榴市観音堂にもその折に立ち寄った筈なのだが、記事が見つからない。どうも人間の記憶というものはかくも不確かなものであるか。歌碑の場所から細い路地を入って行くと観音堂に突き当たる。

(海石榴市観音像)

堂内、左手には2体のお地蔵さんらしき像があり、少し離れて観音像と思しき座像が鎮座。

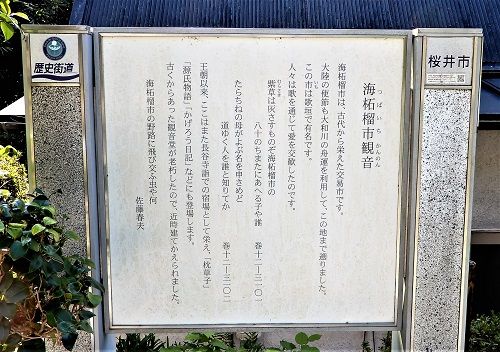

(海石榴市観音説明碑)

説明碑にある通り、歌碑の歌は男性側の歌で、これに対する返しの女性側の歌は、「母が呼ぶ名を申し上げようと思うけれど、通りすがりの誰とも分からぬお方には申し上げることはできません。」と男の申し出を軽く拒絶している。歌垣でこのような歌を交換し合って場の雰囲気を盛り上げていったということであるのでしょう。

古代にあっては女性に名を尋ねることは求婚を意味し、女性がその名を告げることは求婚を受け容れることを意味する。

男女間の相聞歌にあっては、男が先ず誘いの歌を贈り、女はこれをやんわりと拒絶するというのがお決まりの型であるから、女はいきなりOK回答をしてはいけないのである。従って、男の方も、最初に断られたからといって、断念し、再度誘わないというのはルール違反である。拒絶されても再度チャレンジしなければならないのである。

それでも断られたらどうするのか。この頃はストーカー規制法はないから法令違反を問われることはなかったでしょうが、ケースバイケースで相手の心根・本心を忖度して適切な行動をとることが求められるというもの。あっさり諦めてもいけない、しつこく迫ってもいけない、その機微が分からぬ男は古代に於いてもやはり「野暮なお人」ということであったろう。

次は金屋の石仏。鎌倉時代かもっと古い時代のものとされる、レリーフの石仏像が2体建屋内に納められている。

<参考>金屋の石仏の写真は下記の過去記事に掲載しています。

山の辺の道銀輪散歩・桜井から長柄まで(その1) 2013.3.16.

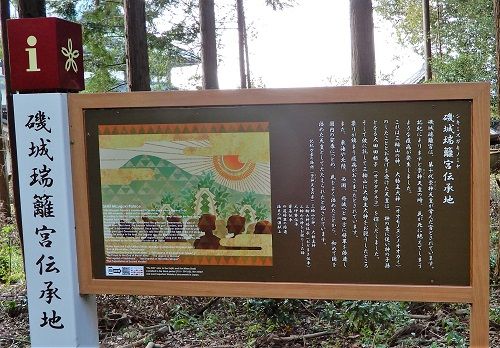

次に立ち寄ったのは、崇神天皇磯城瑞籬宮趾。

山の辺の道から外れて、左に少し坂を下った処にある。

志貴御県坐神社境内にその碑が建てられている。

(崇神天皇磯城瑞籬宮趾の碑)

(同上・説明副碑)

<参考>日本書紀崇神天皇三年秋九月の条

「三年の秋九月に、都を磯城に遷す。是を瑞籬宮と謂ふ。」

山の辺の道に戻るべく、下って来た坂道を上る。

木立の茂る土の道。樹の下隠りに行く薄暗い細道である。日の照る道を歩いて来た身体をひんやりした空気が包み、心地よい。「山邊道」という小林秀雄筆の石標 (写真は前記参考の2013年3月16日記事に掲載) が細道に入ってすぐの左手にある。同じ石標がこの先、玄賓庵から桧原社へと行く山道にもあったかと思う。

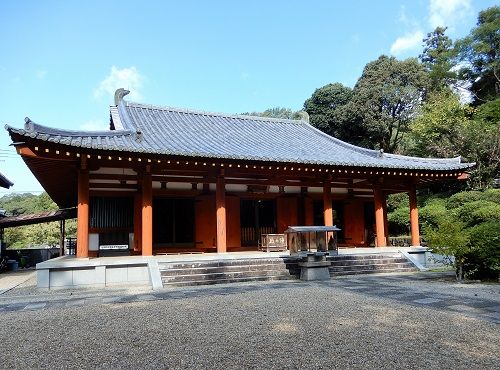

小さな川に出て、これを渡ると正面に石段がある。これを上ると三輪山平等寺の赤門である。平等寺の境内を通り抜けて行くことにする。

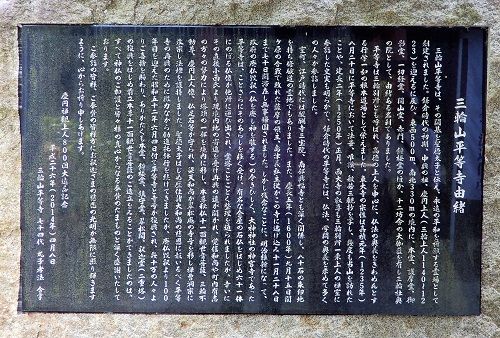

(平等寺・本堂)<参考> 平等寺 ・Wikipedia

聖徳太子開基とも弘法大師開基とも伝承される古刹。かつては大神神社の神宮寺でもあった。

前回立ち寄った時は、本堂の基壇に猫が一匹寝そべっていたのを思い出したりもしたが、今回は猫も見当たらず、人の気配もなし、である。

境内には聖徳太子の立像がありましたが、弘法大師の像がなかったのは、この寺が現在は曹洞宗の寺となっているという事情によるのでしょう。

(同上・由緒)

平等寺の境内にあった万葉歌碑はこれ。

(万葉歌碑・巻7-1094)

我

が 衣

色どり染めむ うまさけの

三室

の山は 黄葉

しにけり

(柿本人麻呂歌集 万葉集巻 7-1094

)

(私の衣をその色で染めよう。<うまさけの>三輪山はすっかり色づいたことだ。)

大神神社の領域に入ると急に人影が増える。

(大神神社・拝殿)

(同上・祈祷殿)

祈祷殿の向かい、つまり上の写真で言えば、その撮影位置の背後にあった歌碑はこれ。3基が並んでいる。

(万葉歌碑・巻8ー1517)

うまさけ 三輪の 社

の 山照らす

秋の 黄葉

の 散らまく惜しも (長屋王 万葉集巻 8-1517

)

(<うまさけ>三輪の神の領域である三輪山の黄葉の散るのは惜しいことだ。)

(古事記歌謡歌碑)

やまとは 国のまほろば たたなづく 青垣

山ごもれる やまとしうるはし (倭建命 景行記)

(大和は国の中でも高くひいでているところ。重なり合った青い垣の山々の中にこもっている大和は美しい。)

(日本書紀歌謡・崇神天皇八年冬十二月の条)

此の 神酒 は 我が 神酒 ならず 倭 成 す 大物主 の 醸 みし 神酒 幾久 幾久 (日本書紀崇神天皇 8 年冬 12 月の条)

(この神酒は私の神酒ではない。大和の国をお造りになった大物主神がお作りになった神酒である。幾代まで久しく栄えよ、栄えよ。)

大神神社から「くすり坂」と名付けられた坂道を上って、狭井神社へと向かう。道の両脇には薬草となる草や木が植えられている。上り口の右手にあったのは「メグスリノキ」でした。坂を上り切ってすぐのところにあったのは薬の神様を祀る祠。「色んな薬草を試して、結局は神頼みか」などと思いつつ狭井神社へ。まだ、結構な人の数が行き交う。

狭井神社にご挨拶して行く。ここは、昨年の3月に三輪山登拝の折に来ているから、記憶に新しい神社である。三輪山を登拝しようという人は、午後2時までにこの神社で受付を済まさなくてはならないのである。

<参考> 三輪山登拝・大神神社から多神社まで 2018.3.27.

狭井神社から山の辺の道に戻り、玄賓庵へと向かう。

途中にうっかりすると見落としてしまうような小さな川を渡る。

狭井川(佐韋河)である。

狭井川を過ぎてすぐのところにある歌碑がこれ。

神武天皇の妻(イスケヨリヒメ、日本書紀ではヒメタタライスズヒメ)の歌である。

(古事記歌謡歌碑・神武記)

佐韋河

よ 雲立ち渡り 畝火山 木

の葉 騒

ぎぬ 風吹かむとす

(伊須気余理比売 古事記神武記)

(狭井川より雲が立ち渡り、畝傍山では木の葉がざわめいて、嵐が吹こうとしている。)

(注)この歌の背景事情については、末尾記載の参考記事「山の辺の道銀輪散歩・桜井から長柄まで(その2)」をご参照下さい。

(万葉歌碑・巻1-17~18)

味酒 三輪の山 あをによし 奈良の山 山のまに い 隠 るまで 道の隈 い 積 もるまでに つばらにも 見つつ行かむを しばしばも 見放 けむ山を 心なく 雲の 隠 さふべしや (額田王 万葉集巻 1-17 )

反歌

三輪山を 然

も 隠

すか 雲だにも 心あらなも 隠さふべしや

(同上 同巻 1-18

)

(<うまさけ>三輪山よ、<あをによし>奈良の山の、山と山の間に隠れてしまうまで、いくたびも道を曲がって行くまで、しげしげと見つつ行きたいのに、何度も何度も見やり眺めていたい山なのに、つれもなく雲が隠していいものか。)

これは、有名な歌。明日香から大津京へと都が移転したことに伴い、明日香を去って近江の国へ下って行く時に、額田王が詠んだ歌である。

我々も、三輪山を、道の隈、何度もふりさけ見つつ、山の辺の道を辿ることとしよう。

何時頃かと健麻呂氏に尋ねると12時20分だという返事。

お弁当タイムの時間である。

道から少し脇に入った小高い所に小さな鳥居があったので行ってみると、そこは池の堤になっていた。奥には何やら祠のようなものがある。地図では、翠生苑本部と記されているが、拝殿には龗神神社とあり、龍神と弁財天を祀っているようであった。

(龗神神社)

前後しました。

池を廻って龗神神社に行ったのは、昼食後のことでした。池の堤の桜の古木の下に陣取り、各自持参のお弁当で昼食。

昼食も済みこれより午後の部となりますが、記事はひとまずこの辺で小休止とし、午後の部はページをあらためることとします。( つづく )

<参考>当記事内容と関連する過去記事は下記の通りです。

山辺の道 2009.2.28.

(平等寺、玉列神社、阿弥陀堂、仏教伝来之地碑、大和川)

山の辺の道銀輪散歩・桜井から長柄まで(その1) 2013.3.16.

(近鉄桜井駅、仏教伝来之地碑、磯城瑞籬宮趾、小林秀雄筆石標、平等寺)

山の辺の道銀輪散歩・桜井から長柄まで(その2) 2013.3.17.

(大神神社境内歌碑、狭井神社、狭井川歌碑、額田王歌碑)

三輪山登拝・大神神社から多神社まで 2018.3.27.

(狭井神社、久延彦神社、大神神社鳥居)

往年にです。地元新聞社主催のツア―で夜発の「バス車内1泊の「高野山奥の院内の参拝」➡「大神神社⇔三輪山登杯」・・の強行旅をしましたよ。

(料金は1万3千円)

高野山では参道の諸大名の墓所・・前田利長公の墓もね。

三輪山の頂上までは「登りよいよい」でしたが下りは「足が笑ってよれよれ」

の下山。ご神体が三輪山なので。ぜひにとの頑張りの登拝でした。

食事処は朝飯は「高野山の宿防」昼飯は神社前の店で「三輪素麺と柿のは寿司」夕飯はつかれていたので何処でだか思いださせません。

バスの駐車場は大神神社の鳥居でしょうか?の大々鳥居のある場所でした。

貴方は「奈良は我が庭だ」の範疇ですね。私は「奈良は飽きの無い場所」で 「行けるなら 路銀惜しまず 行く奈良を 歳・腰・足と 引くが悔しや」

孫が今年。修学旅行で奈良にいきまして、奈良公園にいる「鹿」は約1300頭だと聞いて来たそうです。 (2019.11.04 14:12:33)

の参拝」➡「大神神社⇔三輪山登杯」の強

行旅をしましたよ。

かなりの強行旅ですね。

高野山も長らく行っていませんので、当ブログには未登場。銀輪散歩で訪ねてみる価値がありそうです(笑)。

三輪山登拝されましたか。お疲れ様でした。

バスの駐車場が国道側の大きい鳥居前だと神社までかなりの距離になりますね。

(2019.11.04 21:53:23)

いずこもみな懐かしいです。

ただ万葉歌碑については

ここに紹介されているものの一部しか覚えがありません。

流石です!

(2019.11.06 19:55:46)

の道 いずこもみな懐かしいです。

でしょうね。昔、高校時代などに歩いた頃は、案内板もなく、犬養先生の本にある略地図を頼りに心許ないウオークでした。年々整備が進み、歩きやすくなっていますね。

そして、多くの人に行き合います。外国人の方もチラホラと歩いて居られて、そういうのを見ると嬉しくなります。

>ただ万葉歌碑については

ここに紹介されているものの一部しか覚え

がありません。

まあ、普通には、そんなものでしょう。特に、このコースの万葉歌碑は殆どが小振りで路傍の石の風情というか、目立たぬ感じで、そっとあるという風ですから、見落とすことも多いかと。

今回は、友人たちとお喋りしながらのウオーク、案内役というのでもありませんでしたので、写真を撮ろうと思えば、もっと撮れた筈なのに、気が付けば殆どが歌碑でした。

(2019.11.06 23:15:23)

PR

キーワードサーチ

カレンダー

コメント新着

美味しくて嬉しい頂… New! ひろみちゃん8021さん

恥をかく寸前

New!

ビッグジョン7777さん

New!

ビッグジョン7777さん東京タワー

New!

七詩さん

New!

七詩さんキャラメルアイス

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん外出先で 黄色比べ…

New!

龍の森さん

New!

龍の森さん思い出の佐賀へ(その…

New!

MoMo太郎009さん

New!

MoMo太郎009さん大手門 から 竹橋… New! lavien10さん

吉松隆 大河ドラマ … くまんパパさん

晴のち曇ブログ fusan2002さん