2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2016年04月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

「聴覚障害 孤立させない」日本経済新聞 4/27

聞こえが困難な人は外見ではわからず、災害が起こったときの対応は阪神淡路大震災の時から言われてきました。その後、災害時の対応の仕方についてなどを全日本ろうあ連盟がまとめて本にしました。その後の東日本大震災の時の対応に生かされたのでしょうか? 今回も手話ができる人の応援が整ってきたようですが、聞こえが不自由な人は避難所には行き難く車の中で・・・という人も多かったようです。聞こえが困難な人は手話ができるろう者だけではなく、高齢者など手話を知らない人もたくさんいます。また避難所では大声で伝えることは周りに迷惑になり難しいですね。ボードに書いたり、数字は10本の指を使って伝えてください。そして声を出さずに身ぶり、手振りで伝えることはすべての人に有効です。隣に寝ている人もいる避難所ではサインで伝えることも考えて、コミュニケーション難民を出さないようにと願うばかりです。

2016年04月28日

-

認知症の義母さんとの会話

義母さんと同居しているMさんとIさんの会話です。困ったことの一つに水道を止めないことがたびたびあるという話になりました。Mさんは義母さんが耳が聞こえにくくなってから、もう7年シニアサインを使っています。時々イライラして、声で会話するのも嫌になることがあるけど、そんなときは身ぶり、サインだけで話しているとのこと。お義母さんもサインに慣れている、彼女の手の動きが言葉になっていると知っているのでしっかり見るそうです。水道を止め忘れたお義母さんにサインで「止めておいたよ」一方Iさんはサインを使っていないので、大声で「水道止めてなかったよ!!」これで止め忘れがなくなることはないでしょうけど、Mさんのお義母さんは「叱られた」という思いは無いので心は穏やか。Iさんのところは両者が「叱った」「叱られた」という感情が残り、イライラは増すばかり。認知症の人には、穏やかな心が大切です。もちろん介護側にも。

2016年04月04日

-

[

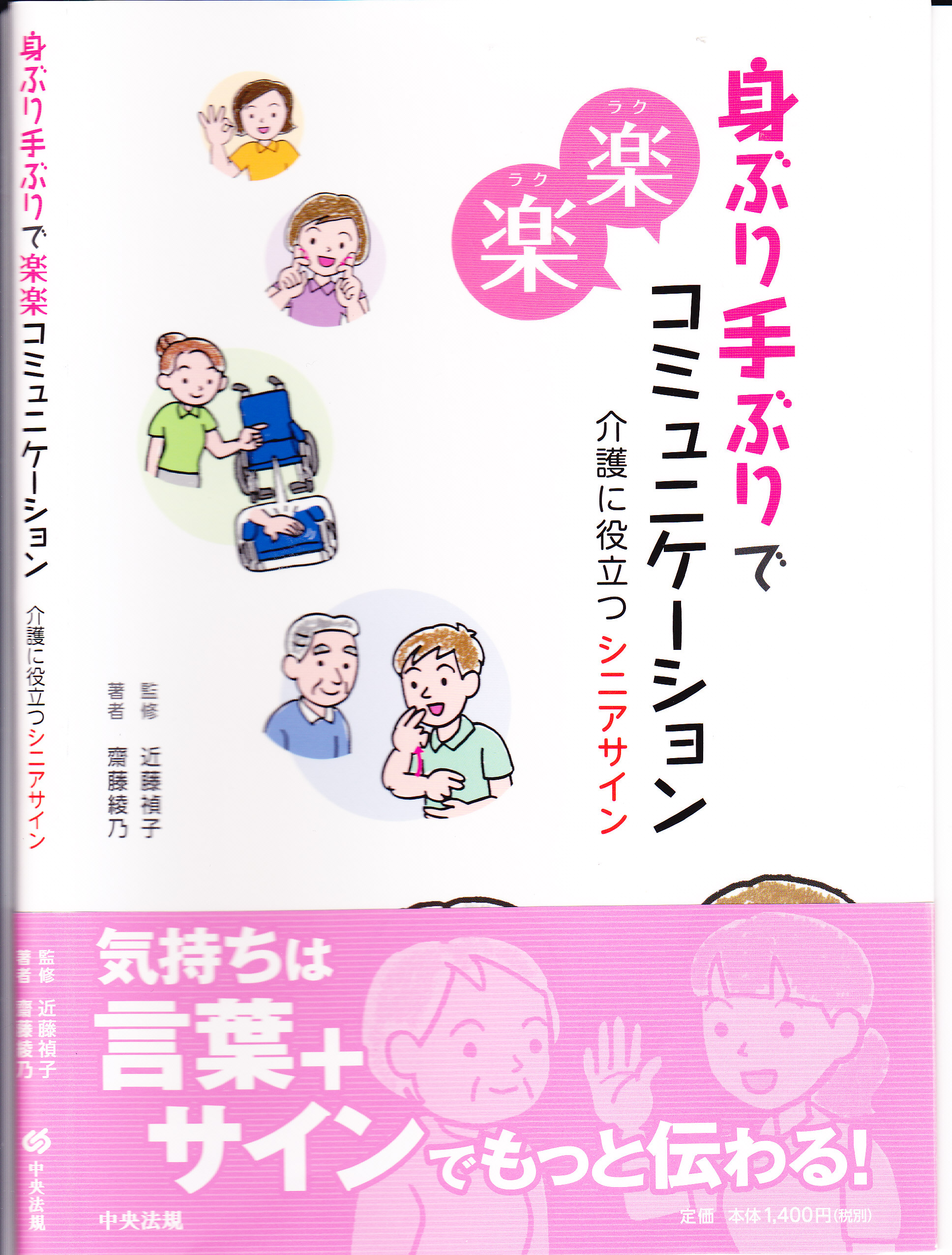

28年度がスタートしました。「ベビーサイン」(毎日新聞)を出版して13年目に入りました。北海道から沖縄までの多くの講師養成を受講された方々が ‘よちよち手話’を広めてくださっています。まだ声で話せない子どもとのコミュニケーション手段との視点だけでなく、その後の言葉の充分な習得を目的として考え、活動してきました。是非その実例をこちらのページでご覧ください。「ことばのひろば」http://www.labo-party.jp/hiroba/top.php?PAGE=labkeiko&MENU=UPAGE&UP_ID=3787次に加齢や病因で聞こえが不自由になった人とのコミュニケーション方法として、身振りやサインを使う方法を考え、‘シニアサイン’と名付けて9年が経ちました。その間、本(「シニアサイン~ 介護に役立つ楽々手話」(毎日新聞)、「身ぶり手ぶりで楽楽コミュニケーション~介護に役立つシニアサイン」(中央法規)を出版しました。そして全国のいろいろな新聞にも掲載いただき、また講演させていただいてきました。またシニアサインも多くの講師の方々が全国で活躍中です。シニアサインは介護する側の人が使うものですので、高齢者を支えるのはシニア世代との考えで「シニアサイン」と名付けましたが、今では聞こえるが声での会話が難しい子供から大人までコミュニケーションの一つとして使っていただいております。名古屋市千種区での講座は10年続いております。認知症の高齢者と同居している受講者の方々からお聞きした様々な出来事を書いていきたいと思っています。日々のコミュニケーションに参考になれば幸いです。今年もよろしくお願いします。

2016年04月01日

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

-

- 障害児と生きる日常

- 阪神 ドラ3岡城が「岡城プログラム…

- (2025-11-06 20:03:46)

-

-

-

- 旦那さんについて

- 歯を磨かずに寝てしまう夫に対して……

- (2025-09-14 05:54:35)

-

-

-

- ♪~子供の成長うれしいなぁ~♪

- 幼稚園リュックをミニにリメイク

- (2025-11-13 11:13:02)

-