2025年11月の記事

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

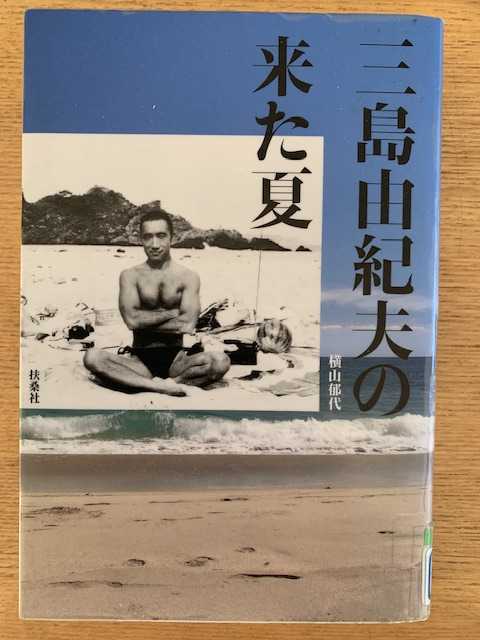

『三島由紀夫の来た夏』

2025/11/14/金曜日/小春日和〈DATA〉出版社 扶桑社著者 横山郁代2010年11月10日 初版第一刷発行〈私的読書メーター〉〈今年は三島由紀夫生誕百年。敗戦を20歳で迎え戦後を25年生きた。大蔵省を辞め文学に生きた年月は、思えばさほど長くない。しかし文筆に留まらず歌舞伎、能楽、映画出演!もの熱量。自刃までの7年間、毎夏下田に逗留し来訪者を歓待し、中学生だった著者らの尾行を巻き楽しんだ文豪。日に焼けた笑顔、白い歯、ただならぬオーラに焦がされ彼女はミシマの衛星のような人生を生きる。往年の港町下田、船乗りや酒場の女たち、文化や芝居を愛する風土。時代とその盛夏の饗宴の主人公、三島が世界一と喜んだマドレーヌの洋菓子店の娘さんが著者である。〉読後に俄然、下田に行きたくなる。尤も今現在の下田ではない。ミシマが度々訪ねて心から解放されていた時代の下田に行きたいのである。港町の夜の顔、朝の顔、マドロスさん、劇場、新し物好き、洋行帰り、伊勢海老、海の幸、避寒地、明るい顔。年寄り、子ども、お祭りわっしょい。何といっても美しい海、海越しに見える富士。伊豆というのは中々興味深い地域だ。土地の名の響きも興趣が湧く。出雲、伊勢、伊豆。イズモ、イセ、イズラーン、クルッツ、クルッツ伊賀、伊予、五十鈴イガ、イヨ、イスズクルッツ、クルッツ、ラーン著者の名前、郁代を三島は誉めたという。馥郁の郁、の字かな?と問われ、高校生の彼女はフクイクを文字変換出来なかった。郁の字は三島好みなのだとか。小説に登場する女性によく与えたらしい。著者は郁の名を持つ小説を軒並み調べ上げ、読み込む。天晴れ。娘の名はたいてい親が与える。洋菓子店にいつも立っているのは著者の母、である。娘時代から文学好きだった。三島は家族のいる時は大抵、外で待たせて「来ましたよおー」と朗らかに店内に入って来た。1人の時は両手にお菓子の紙袋をずしりとぶら下げ、逗留先のホテルまで長い上り坂を歩いて帰った。「また来年も来ますねー」と明るく下田を去る三島が、昭和45年の夏。「僕はこれからとても忙しくなるので来年は来られません。でも家族はここに来ますからそのときはよろしくね。どうぞお体を大切に。お元気で」と著者のお母さんに告げる。とても心揺さぶられるミシマの挨拶だ。何と正直な。美しい嘘をまぶした真実であることか。私は固く信じるのだけれど、著者のお母さんと三島由紀夫は一つの琴線で感応しあっていたのだ。文学好きな少女の、文学への憧憬の綺羅きらしいほそい糸の輝きを三島は認めたのだ。彼は感応の天才だ。著者とお母さんに何度も逗留先に遊びにいらっしゃいと三島は応接してくれたという。下田の人の中には訪ねて行った人もいくたりかあったが、お母さんはいつも遠慮されて写真を共に撮る事もなかった。著者は吉田松蔭と三島由紀夫と昭和天皇をつなぐ下田の海について述べる。松蔭の海は密航という「命懸けの海」三島由紀夫の海は「心象風景の海」ひたすら眺め、感じ、深く入ってゆく小説の源流だった。…海は三島さんの繊細すぎる神経に太陽という最高の処方箋を与えた。昭和天皇に置かれては「海洋生物の研究の海」だった。ここに御用邸を望まれたのも、下田の海が気に入られたからという。須崎御用邸は昭和46年に完成した。ーその前年に三島由紀夫は自決したのか著者生家の日清堂菓子店は祖父の代、父の代に昭和天皇と貞明皇后に生菓子を献上したという。下田に御巡幸の折には、昭和天皇に直接、生菓子をお渡ししたという。敗戦後間も無くは、皇室と市民はそんなにも距離が近かった。昭和天皇は「朝早くからごくろうさま」と労ってくださった。父は沖縄戦を戦ったので、「沖縄でご奉公して参りました」と心の中で言って陛下のお顔を見つめると、涙が溢れそうになったという。「天皇という人は、とてもなつかしい、亡くなった祖父に会うような感覚のお人だよ」と言っていた。著者のお父さんもお母さん同様に、招集され沖縄戦の事を決して陛下の前で口には出さなかった。しかし、その目を見つめれば、お互い通う心が確かにあるのだ。日本人はそのように心をつなげて生きてきたように思う。この本には懐かしくなるような日本の市井のひとがたくさん登場する。原爆投下を正当化した米国人男性に啖呵を切る著者は男前だ。港町の女はこうでなくっちゃ。

2025.11.14

コメント(0)

-

『春の雪』

2025/11/5/水曜日/晴れ、秋短し読んだのは秋分の頃なので、デンマーク行きの前となるのか、記録に至るまで随分時間が経過した。〈DATA〉 出版社 新調社 著者 三島由紀夫 豊穣の海・第一巻新調文庫 昭和五十二年七月三十日 発行 平成十四年十月十五日 五十四刷改版 平成二十七年二月二十日 八十一刷 〈私的読書メーター〉〈『暁の寺』からこちらへ。庭に造作された滝に引っかかり絶命した黒い野犬と宮家も招客となる豪邸での観桜会の落差で幕は開いた。登場者はまるで焼けた靴を履かされたように生命尽きるまで踊らねばならぬ。過剰なほどの振れ幅と風景や心象の描写の夥しいトリルに惑わされ、舞台を観る読書子も共に揺さぶられ続ける。シャムの王子らと過ごした鎌倉の海辺の夜の美しさ。しかしそこにも奈落が仕掛けられ、いよいよ非業の美が若さを逆巻く波のごとく駆逐する。若さの絶頂で本田の分別の傍観者役割よ、欲望に焼かれて尚毅然と立つ聡子の益荒男ぶりよ。〉尼寺へ行けとハムレットに再三言われたオフィーリアは、ハムレットの態度の急変から神経の平衡を病み、ついには花に縁取られ黄泉の国へ渡ってしまった。2人はかつて甘やかな恋を分ちあっていた。聡子と清顕はこれはどうであったのか。2人もまた幼馴染だった。思春期を過ぎ、ぎくしゃくとするが、やはり、骨の骨、肉の肉、鏡合わせなのだ。清顕は、不吉感さえ漂わせる美少年であり、年端も至らぬ頃に見た皇太子妃のうなじに美を感得するような唯美至上主義者である。年上の聡子はその名の通り聡明で美貌の女性である。序盤、年長の聡子の方が清顕に傾く。2人の間に交わされる手紙。それがまるで意思を持つかのように2人を翻弄し、波頭のマックスから奈落へ、2人の運命を弄ぶ。運命。。。万事がしどけない清顕ではあるが、終局聡子への一途な恋焦がれでとうとう身を儚くする。聡子は自らの決断で尼寺に行く。そしてがんとして清顕にその姿を現さない。不思議は、全くもって常識の人、本多が受験を目前にして清顕を救いに奈良まで旅する場面だ。それは友情なんぞとは言えない。見る、という運命に現実的、合理的な彼が身を投げ出す、そのことで清顕の輪廻転生に絡む縦の糸になる。本多もまた美に、否、美を見ることに貪欲な人、なのだ。清顕は美を生きた人。聡子は束の間美に生きたが、清顕は死を持って永遠に美に生きたのだ。清顕はある意味宗教的であり、聡子は尼寺に赴きながらも人間の業というものを見せる、と私には感じられるのである。

2025.11.05

コメント(0)

全2件 (2件中 1-2件目)

1