2018年01月の記事

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

白文鳥のもちは女の子確定!!

前回の日記に、この写真(エプロンの胸のところに潜り込んでいるところ)をのせていたのですが、実は、このあと、びっくり!!潜り込むのに満足したのか、飽きたのか、「もち」は自分でかごに戻っていきました。それで、「なら、閉めとこーかねー。」とかつぶやきながら、かごのところに行ってみると、あらま。低い方の止まり木の下に、丸いものが・・・卵です。ありゃりゃ。胸元でぬくぬくしていて、すっかりその気になったのでしょうか。桜文鳥の「ころ」も女の子なので、雛がかえるわけもなく、これは、無精卵。すぐにネットで調べたら、文鳥のメスは毎日一個ずつ、5~6個くらい卵を産むらしいです。そして、卵を取り上げてしまうと、「ない!!」と思って、また産み足してしまうらしい。文鳥にとって、産卵は体力を使うし、卵が詰まってしまって命とりになることもあるらしい。最近潜り込んでぬくぬくしていたのは、巣に籠っていたつもりだったのでしょうかね。おなかや背中をこすってあげると、尾羽をブルブルさせていたのも、交尾の気分を味わっていたのかもしれません。というわけで、記念撮影。ちょうど長い方で2cmくらいでした。そしてね、これが昨日の写真なのですが、実は今日もまた1個産んだのです。それも、今度は私の手首の上で・・・残念ながら産む瞬間を見ていないのですが、マウス操作している手首にのって、私にお尻を向けてじっとしているなーと思っていました。で、「なら、そろそろかごに戻そうかなぁ」と思ってむぎゅっと捕まえたら、なんか尾羽のあたりが湿っています。黄色っぽい汁がついているみたい。ティッシュで拭きかけたとき、ふと見ると、マウス用の手首枕の上に、ぽつんと卵が・・・触ったら、産みたてのようでまだ温かでした。それで、卵と「もち」と両方ともかごに戻しました。明日もまた1個産むのかなぁ?では、もうひとつ、面白かったこと。一瞬のことでしたので、写真には撮れなかったのだけど、私の前で羽の手入れをしていた「もち」をふと見たら、あらま、自分の羽をくわえていたんですよ。手入れしているうちに、抜けちゃったんでしょうね。私に見せたあと、ぷぃっと投げちゃいましたけど。この羽です。測ってみたら、5.5cm。けっこう大きいですね。せっかくなので、実体顕微鏡で、覗いてみました。産卵でも、疲れるらしいのに、これで換羽が始まると、イライラと神経質になってくる予定。昨年の換羽のときには、「もち」はちょっと私を敬遠気味でしたもの。きれいに生え変わってから、ようやくべたべたしはじめたんでした。さて、今年はどうなることか。

2018.01.29

コメント(10)

-

今朝は、朝7時からお習字をしましたよ

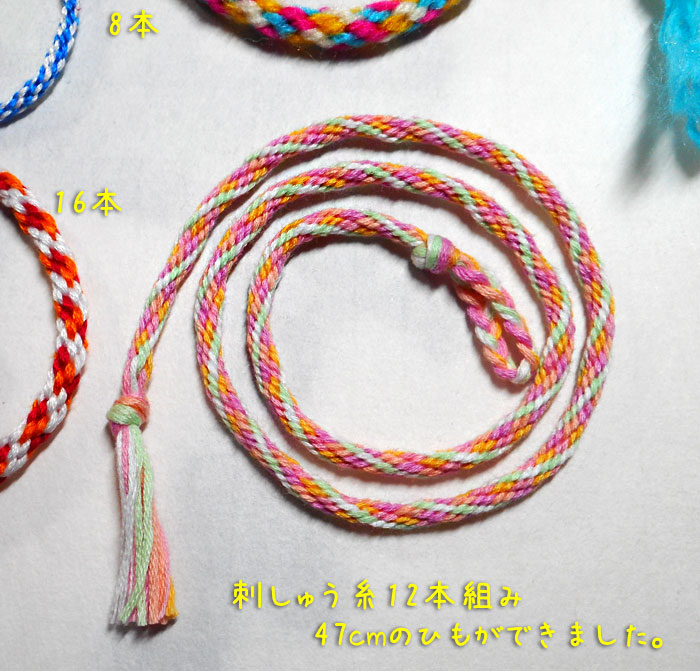

昨日「かな書道教室」に行って、いろいろ助言をいただいたので、忘れないうちに書いてみようと思ったのだけど、昨日は作りかけの12本組みの紐が気になったので、先に仕上げてしまいました。それで、今朝は朝ごはんの前に、書きましたよ。それから、文鳥たちのケージの掃除をして、今はもちが私の胸元に潜り込んでいます。たいていエプロンをしているので、最近のもちのお気に入りの場所は、エプロンの胸のところに潜り込んでぬくぬくすること。カメラを手に持ったら、あわてて逃げだしたので、写真は撮れないまま。残念・・・というわけで、昨日仕上げた12本組みの紐のご紹介。今度は、2mの刺しゅう糸を使ったので、途中糸がからまないように丁寧に組みました。糸の掛け方は、今までと少し違います。左右に二本ずつと、上下に四本ずつ。では、今回は途中の写真を撮りましたので・・・2m分の刺しゅう糸を組むのは、なかなかに時間がかかりました。あ、さっきスマホでなんとか写真が撮れました。自撮りにしたので、もちがカメラ目線になっていますね。私が組みひもをやっている時などは、この向きではなくて、頭を下の方に突っ込んでもごもごしていますよ。今は、この部屋に鳥かごも置いてあるので、のどがかわいたり、お腹が減ったりしたら、自由に自分の鳥かごに戻って用をすませ、また私のところまで戻ってきます。娘が「あと2,3年預かっとって。」と言った時点で、もう我が家(私)のペットに決定!!あ、もう一回チャレンジ。全身潜り込んでいる時の方が多いのですけどね。

2018.01.28

コメント(7)

-

がんばってお習字の練習をした後は…

土曜日が「かな書道教室」なので、昨日と今日は、実に真剣に筆文字の練習をやっていました。特に、古典の「高野切」の臨書をするときには、一行書き終わるごとに思わずため息と深呼吸をするくらい。ハズキルーペをかけて、お手本の文字の筆遣いの細かいところまでじっくり見ながら真似して書きました。あとは、三月の展示会用の作品が二種類あるので、いつもよりもたくさん書きました。午前中には、一応明日もっていって見ていただく分はできたので、午後からは、またもや組みひも。素材を変えたり、本数を変えたり。また、組み方を途中から逆にしてみたり、いろいろとやってみています。本を買ってないので、試行錯誤。かわいい組ひもの教科書 はじめてでもかんたんにつくれる50通りの組み方とア [ 多田牧子 ]こんなのとか、いちばんやさしい!組ひも [ 多田牧子 ]こんなの。あら、同じ人が出した本ですね。平たい紐なら、以前作ったミサンガが300本近くあるので、これ以上増やさないようにします。この100均の組みひもメーカーで、役立つ丸ひもを作りたいな。アクリルたわしを編んでいたけれど、まだまだ残っているアクリル毛糸を使うと、こんなの。お試しなので、短いですが、長さを合わせれば、手提げの紐に使えるかもしれません。こちらは、それより少し細くて、直径5mmくらい。刺しゅう糸もたくさんあるからねー。これは、刺しゅう糸8本で組んだもの。ストラップの紐にするには太いかも。こぎん刺しで作った巾着の紐とかに使うと良いかもしれません。そうそう、上に写っている青白の紐は、模様が途中から変わっているのがわかりますか?組む方向を逆にしてみたの。うまくいくかちょっと心配だったけど、なんとかなりました。下のひもは、最初の糸のセットの仕方を変えてみたものです。「こうやると、どんな模様になるのかな? うまくいくかな?」といろいろやっている時がとっても楽しいです。最後に、おまけ。旦那がマラソン大会の帰りにお土産で買ってきてくれた「晩白柚」の皮で作りました。白い綿のところだけでザボン漬を作ってもよかったのだけど、今回は、黄色の表皮も一緒に煮込んで、ジャムみたいに仕上げました。トーストにのせて食べたら、とても美味しかったです。このはちみつの瓶は、階段下の倉庫にいっぱいあるので、手作りブルーベリージャムとか、らっきょ、梅干しの入れものなどによく使っています。大きいのと小さいのと二種類あるけど、すくいやすいように、小さいほうのびんに詰めました。一個の晩白柚で、この瓶二つ分できましたよ。当分楽しめそうです。

2018.01.26

コメント(4)

-

夢のダブルとトリプルが!!

今日は、オカリナサークル、今年の一回目でした。そして、三月の発表会の曲と、担当楽器が決まりました。これで、ひとまず安心です。で、練習の後で、来年度の継続のための書類が配られたのですが、ここで嬉しいニュースが!!実は、オカリナの先生は、8月から新しい方に替わっていました。前の先生が忙しすぎて、自律神経失調症になられたため、担当教室を減らすことにされたので、そのかわりなんです。指導者が変わると、指導方法が変わるので、なかなか楽しい。目からウロコ・・・というお話もいっぱい聞けました。それで、今度四月からの新年度には、この先生が引き続き担当してくださるのですけど、今までの初級中級上級に加えて「複数管オカリナ」の教室を開くことにされたのだそうです。やったー!! 私、実は2013年に憧れのトリプルオカリナを買っていたのだけど、一人で吹いてもすぐ飽きる、というか、結構難しいから、長続きしない、というわけで、ほとんどしまいっぱなしだったのね。それで、少しは簡単かも、と思ってダブルオカリナを2015年に買っていました。でも、オカリナサークルでは使わないから、もったいなかったのです。それが、今度はちゃんと教室が開かれるらしい!! やったー!! 大沢聡 監修 ダブル&トリプル オカリナ 入門書 楽譜 【送料無料】この本も買っていたけど、ちょろっと見てみただけ。先生に尋ねたら、この本を使って指導されるらしい。もう、バッチリです。それで、帰りにさっそく申し込みもすませてきました。これで、習い事が6個になりますね。では、オカリナたちの記念撮影。以前ご紹介した時よりも、数が増えています。上の方の緑色のが、最初に買ってもらったオカリナで、これはよく一人で吹いていました。ピアノで伴奏してもらって、たくさんの人の前で演奏したこともあります。曲目は「赤い花白い花」でした・・だいぶあとになって、ソプラノも買っていたけれど、オカリナサークルに通い始めてから、すこしずつオカリナが増えていきました。大きいのは、これ。下の茶色のがダブルオカリナで、白の磁器に花の模様がついているのが、トリプルオカリナ。これが一番値段が高くて、12万円でした。ダブルオカリナが7万6000円。他のオカリナは、それよりも少し安いです。では、一番でっかいオカリナと小さなオカリナを並べてみましょう。このくらい大きさが違います。メーカーによって、指孔の位置も違うので、曲によって楽器を取り換えるとき、確認が必要です。そうそう、この黒のバスオカリナは660gで、とても重いのだけど、最近買った丸っこい白のバスオカリナは、なんと300gなんですよ。アルトオカリナなんかと、そんなに違わない重さなので、ラクチンです。今度の発表会では、私はバスオカリナとアルトオカリナを担当します。そして、四月からは、ダブルとトリプルもちゃんと練習できる。嬉しいです。

2018.01.23

コメント(8)

-

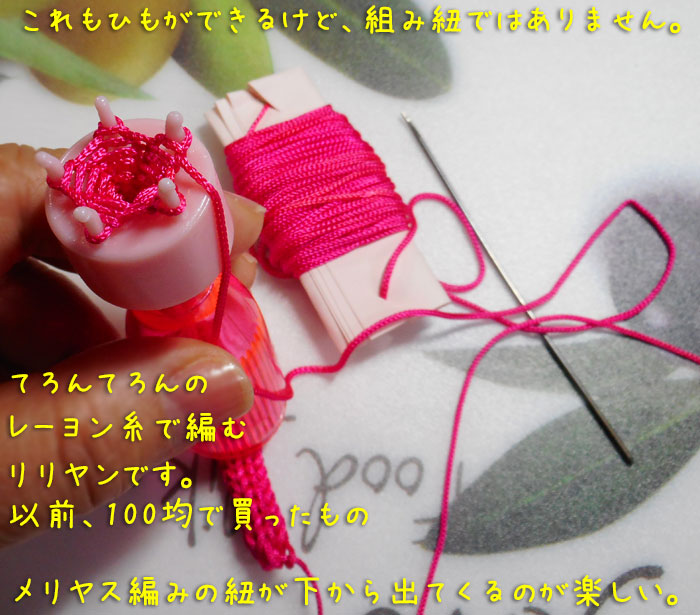

リリヤンも、持っていた・・・

nikさんからのコメントにお返事を書いているうちに、リリヤンの道具を持っていることを思い出し、手芸用品引き出しを探ったら、出てきましたよ。子供の頃、ちょっとしたブームがあって、私の友達はみんな持っていたっけ・・・その時は、持つ部分が木でできていて、上に金属のくぎのようなものが刺さっていたと思います。そして、リリヤンの糸とセットになっていたから、くるくる回しながら、紐を編んでいくのが楽しかった。それを巾着の紐に使ったこともあったような・・・千羽鶴のセットとか、くす玉のセットにも、このリリヤンの糸がついてくるので、そのうち何かに使おうと思って、とってありました。朱色のは、買ったのかなぁ? あまり好きな色じゃないので、もらったのかもしれない。 忘れました。そうそう、久しぶりにミサンガをやってみるかなぁ・・・と悩みながら、本を出してみましたよ。この本の題名には「プロミスリング」と書いてあります。最初はみんなそう呼んでいたのよねー。でも、いつの間にか「ミサンガ」という名前の方が主流になってしまったの。プロミスリングは、切れるまで身に着けることが前提だったから、装飾品となった時に「ミサンガ」の名前にしたのかな。この本の中に、こんなページが・・・その頃には作らなかったのだけど、四角の厚紙のまわりに、32個の切込みを入れて、そこに糸を挟みながら糸を組んでいくの。昨日やっていた組みひもメーカーは、この四角い厚紙が丸くなっただけですね。そうそう、大好きな四つ編み(四つ組)の説明図もついていました。慣れるまでは、一度止まったら、どこまでやったかわからなくなって大変だったけど、もう手が覚えているので、大丈夫です。三つ編みは平べったくなるけれど、四つ編みはころんと丸いひもになるので、なかなかに便利なんですよ。丈夫だし・・・プロミスリングが流行るよりもうんと以前に、「マクラメ」が流行ったことがありました。プロミスリングの結び方は、要するに、マクラメと同じなんですよね。マクラメは、のれんとか、タペストリー、ベルト、バッグ類などでおなじみですが、私は興味がわかなかったので、その当時は、全くやっていませんでした。でもよく考えたら、プロミスリングとか、ビーズ手芸をしつこくやっていたので、マクラメをやったことになるのかも。昨日と今日、組みひもをやってみて、やっぱり、プロミスリングの方が自分に合っているのかも、と思いました。20年くらい前に、夏祭りのバザーに協力することになって、その時に自作のプロミスリングを山ほど作って売ったのだけど、その準備をする時には、指にたこができましたよ。刺しゅう糸をキュッキュッと引っ張るときに当たるところです。あの時買ってくれた人たちは、ちゃんと使ってくれたかなぁ。願いを込めて毎日つけて、無事切れた? または、ファスナー金具とか、カバンなんかに使ってくれたかな?

2018.01.22

コメント(4)

-

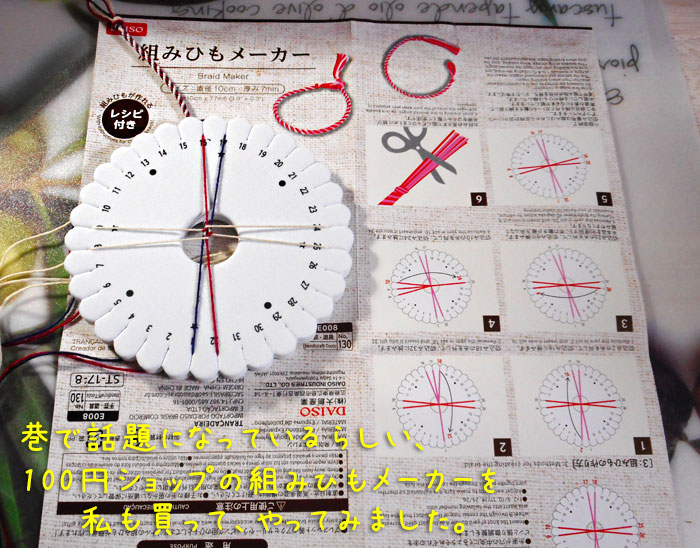

インスタなどで話題になっているらしい物を購入

私はまだ「君の名は。」の映画を見ていないのだけど、映画に出てきた組紐が今ちょっとしたブームになっているらしい。インスタグラムなどでも、〇イソーで売られている組みひもメーカーがよく紹介されているそうな・・・だから、というわけではないけれど、興味があるので、買ってみました。さっそく、作り方がのっているのを見ながら、一つ目を製作。ちょうど横にあった、こぎん刺し用の刺し子糸を使って作ったので、微妙な長さに出来上がり。何に使うか、悩みます。それと、書いてある通りにしたので、二つ折りにした部分がこんな感じで、ちょっと不満。四つ編みにしたかったなぁ・・・youtubeで見ていたら、7本で組む方法が紹介されていたので、やってみました。一か所あいているところに、左側の三本目の糸を外してはめ込む。ただそれだけの単純作業。あまりに単調で、工夫の余地がないので、途中であきてしまった・・・・それで、残っていた糸で、ミサンガを作ってみました。最後に残った部分を四つ編みにしていたら、もうワクワク。やっぱり、四つ編み大好きです。 これを仕上げたあとで、7本組みのひもも仕上げて、記念撮影。だけどね、今回ちょっとやってみて、組紐は、ちょっとやったくらいでは、なかなか変化を出すのが難しいとわかりました。細い糸を使ったせいかもしれませんけどね。その点、ミサンガの時には、いろんな模様が自由に作れたので楽しかった。この模様を構成している一つの結び目は、二回結ぶことでできあがります。とても手間がかかるようで、案外早くできあがるんですよね。左右に一本ずつ刺しゅう糸を握って、どちらの糸を見せるか考えて、結び方を変える、それが楽しいんですよね。今回組みひもをやったら、ミサンガをやりたくなってしまいました。幸い(?)、刺しゅう糸はいっぱい在庫がありますので、すぐに取り掛かることができるの。どうしよっかなー?? (ー_ー;)。o O (思案中)

2018.01.21

コメント(8)

-

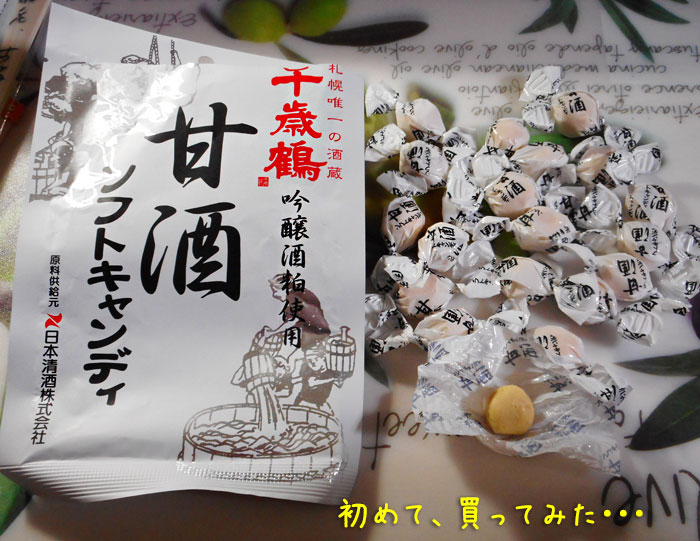

飴と手提げ

これは、先日買ってきて、そのまま置いていたもの。今日ついに開けてみました。札幌の「千歳鶴」という地酒の酒粕でできている飴のようです。日本酒 純米酒 札幌の地酒 720ml 千歳鶴 清酒 日本清酒この飴も売ってありました。【ネコポス配送】「甘酒ソフトキャンディ」※2個までネコポス可(送料378円)北海道 飴 甘酒 限定 千歳鶴あら、冬季限定と書いてありますね。そうだったんだー。ミルキーみたいな飴かなぁ・・・歯に詰めた金属が取れたりしたら、いやだなぁ、気ーつけて食べよ。と思いながら、一個食べたら、まあ美味しい。期待以上でした。美味しかったので、包み紙で鶴を折りましたよ。千歳鶴の鶴です。つい、二個、三個と食べてしまい、こらいかん、と思ってあとは仕舞っています。また明日のお楽しみです。さて、この鶴の下に敷いている布は、だいぶ前に、パッチワークにはまっていたころに買い込んだ小布の中の一枚。今回作っていた紅白のこぎん刺しの内布に使いました。こんな感じです。上に少しだけ紅い布が見えますね。朱系ではなく、ピンク系の濃い赤なんです。このように、内布は、そのまま押し込んで使ったり、大事な物を入れている時には、ひもをしばって巾着みたいにして使ったりできるように仕立てました。コングレスの残り具合のせいで、このサイズになったため、漢字パズル雑誌ははみ出してしまいます。だけど、持ち歩いて可愛いサイズになったみたい。こぎん刺しを始めてから半年。すっかりとりこになりました。

2018.01.20

コメント(6)

-

乾き物おやつ、再登場

年末に買っていたおやつは、もうなくなっていたので、昨日、次の中身を買ってきました。全部で1000円を超しますけれど、一日で食べるわけではありません。ちゃんと、二週間から三週間、毎日少しずついただくおやつです。ケースに入れたら、こんな感じ。あ、今回は「茎わかめ」があるので、それは交ぜないで別の入れ物に入れて横に置いています。塩分摂り過ぎはよくないので、素焼きの黒豆・アーモンドも入れていますが、全部素焼きだと物足りないですからね。「健康の実」の中に入っているクコの実も大好きだけど、こればかり食べるわけにはいかないから、交ぜて、ちょうど。一日、10~20粒くらいまでにしておいた方が良いらしいですよ。また、アーモンドも、一日25粒くらいまで。そんなのを考えたら、いろいろ交ぜて食べるときも、一日20粒を超さないようにした方がよさそうです。いろいろ見ていたら、「ミックスナッツダイエット」というのもあるらしい。毎日手のひらに乗るくらいのミックスナッツを食べるだけ。 ナッツ類を食べると、満腹感が得られて間食が減る、そして、食物繊維が多く含まれることから、便通が良くなる。また、ビタミンEとかポリフェノール、イソフラボンなど、体に有用な成分がいっぱい。ついでに、かむ回数が増えるのも、よいそうですね。噛むことの効用を標語にしてあるのを見つけました。「ひみこの歯がいーぜ」です。ひ・・・肥満予防み・・・味覚の発達こ・・・言葉の発音がはっきりの・・・脳の発達歯・・・歯の病気を防ぐが・・・ガンの予防いー・・・胃腸の働きを促進ぜ・・・全身の体力向上と全力投球豆類だけでなく、私は歯ごたえのあるものが大好き。カリッと焼いたものなんか、最高!!「がってん」などで、よくトロトロの美味しいものとか、唇だけでも噛めるとか、とにかく柔らかく煮たりする料理の紹介がありますが、私はいつも疑問に思っています。よく噛んで食べるような物の方がいいんじゃないの???いよいよ歯がなくなってしまって、噛めないようになったら、柔らかい食べ物を食べるようになるかもしれませんが、それまでは、かみ切ったり、ガリガリ、カリカリ何度も噛まないといけないような食べ物の食感を楽しみたいと思っています。最後におまけ。この間から、ちょこちょこ刺していた物が、一応できあがり。あとは仕立てるだけです。

2018.01.19

コメント(8)

-

母、負傷

「母、負傷」と書いてみたら、なんかすごいケガみたいですね。実は、今日母を病院に連れて行ったのですよ。朝起きて、しばらくしてから、なんか作ろうと思ったらしく、冷凍庫に入れてあった薄揚を包丁で切っていた時のこと、カチカチなので、エイッと切ったら手元が狂って、左手の親指の先のお肉をそぎ取ってしまったらしい。それで、絆創膏を貼ったり、包帯で巻いたりしていたけど、血が止まらず、手のひらの方にいつまでも血が流れてくる、と言って、11時すぎくらいに私を呼んだのでした。確かに、包帯がぐっしょり、中も血で湿っているみたいです。さっそく、あたらしいカットバンと、外科でもらった防水シートをもって、母の指の様子を見てみました。血まみれの絆創膏を剥がすと、傷はそんなに広くはなくて、5mm四方くらいの大きさで肉がなくなり、そこに血が盛り上がっていました。たしかに、こういう傷はなかなか血が止まりません。それに、普段から不整脈のため、血がサラサラになる薬を飲んでいるので、止まりにくいのかもしれません。ひとまず、カットバンを縦横に貼り、防水シートをぐるぐるぴったりと貼って傷を覆ってみました。そして、指の付け根を少し強めにサージカルテープで巻きました。それから、指を心臓より上にしておいて、血が止まるかどうか、様子を見ることに。念のため、近所の外科に行ったら? と勧めたのだけど、「たかが指先切ったくらいで外科に行くのは恥ずかしかごたぁ。」と言います。またしばらくして、母のところに様子を見に行ったら、ぐるぐる巻いた防水シートの中が真っ赤。下から血が流れ出ています。昔、紳士服を縫う内職をしていた時には、何度か自分の指をミシンで縫ってしまったことのある母ですから、その時と比べたら、全く痛くない。でも、血が止まらんのが気になる、というので、やっぱり病院に行った方がいいよ、とすすめました。結局、外科に行くのは恥ずかしいので、いつもお世話になっている胃腸科に電話をしていました。この胃腸科では、心臓の薬ももらっているし、風邪をひいたときにもお世話になっているの。指を切って胃腸科に行くのは不思議な感じですが、血液サラサラのお薬はこの病院でもらっているのですから、ちょうど良いのかもしれません。母が電話したら、診てくださるとのことで、二時に行くことにしました。家にある絆創膏よりも、上等の絆創膏を使ってくれるかもしれません。雨の中、母を病院まで送っていって、スーパーで買い物をしてから家にもどったら、私より先に母がかえってきていましたよ。(いつも帰りはタクシー)先生がすぐにみてくださったそうで、明日また付け替えをしてくださるそうです。その後も、まだまだ血が垂れてきているようですが、明日もまた行くことだしなんとかなるでしょう。面で肉がそぎ落とされていると、押さえて止血が難しいし、縫うわけにもいかない。傷口に新しい皮膚ができるのを待つしかないでしょう。ちっとも痛くないのが、幸い。高速で足踏みミシンをかけていて、うっかり自分の指を縫ってしまった時は、針が爪の上からつき抜けたまま、反対の手で押さえを上げ、針ごとはずして手を抜いて、それから針を抜かないといけなかったから、その後、いつまでもズキンズキン痛んで大変だったようです。それに比べたらね。では、今日はこれをご紹介。だいぶ前に作った小物入れです。キャンディとかをいくつか載せて、テーブルに置いたりして使っていました。以前、粘土にはまっていた頃作ったものの一つ。とっても硬くて、丈夫です。紙粘土でもないし、焼く粘土でもなかったような・・・とにかく、伸びが良くて、細くのばしたり、薄くしたりするのが自由自在の粘土でした。かごを編むときのように、粘土の紐を編んで、形を作っています。柔らかいうちは、なかなか形が固定できないから、小鉢を伏せて、その上に粘土のひもを乗せながら編んでいったのでした。そして、そのまま乾燥させてから、飾りのお花をつけて、絵の具で彩色。自分ではアンティーク風に仕上げたつもり。この頃には、ドアに下げるプレートとか、表札とか、いろんな小物入れなどを作っていましたよ。お人形は作らなかったなぁ・・・飾り物ではなく、実際に使う物を作るのが好きなようです。

2018.01.17

コメント(10)

-

ベレー帽と、四字熟語辞典のお話

昔、いろんな派手な毛糸を買い込んでは、派手なベストやセーターなどを編んでいたので、その残り糸がいっぱいあります。(足りなかったら困るので、いつも少し多めに買っていた)これは、そんな残り糸で編んだもの。昔から、こういう段染め糸が好きなんですね。かぶった時に、耳の横あたりに飾りがくるように、お花と葉っぱをつけたのですが、あまりわからないですね。ま、いっかー。さて、昨日は、うれしい本が届きました。注文したら、翌日には届くんですね。ありがたい。その上送料無料。ネット注文が増えるわけです。さっそく、使いやすくするために、小口のところに、目印をつけました。知っている四字熟語や、実際に書いたことのある四字熟語には、消せるボールペンで印をつけながら読んでいきました。ワクワク・・・ずーっと読んでいたら、こんな四字熟語を発見。「金口木舌」ですって!! こんなの、漢字パズルに出てきたことがなかったような・・・ひょっとしたら、知らないのは私だけ?こんなに簡単な漢字でできた四字熟語なのに、見かけたことがなかった気がします。意味は、「すぐれた言論で社会を指導する人のたとえ」ですって!!へぇー・・・4級以上の漢検で出てくる可能性があるらしい。あ、この辞典は、第二版なのですが、第一版と変わったところが、この上向きの矢印型の表記だそうですよ。私は漢検を受ける予定がないので、あまり関係ないのですけどね。子供の頃から、調べるのはもちろん好きだけど、暇なときに、百科事典とか国語辞典を普通の本のように読むのが好きでした。今回も、知らない四字熟語がいっぱい書いてあるので、楽しんでいます。さて、晩御飯の片づけが終わったら、また続きを読もうっと!!

2018.01.16

コメント(4)

-

今年も鯛を丸ごと!!

昨年も、同じだったのですけれど、昨日の夜、旦那がマラソン大会の副賞で鯛を丸ごと一尾もらって帰ってきました。我が家では、普段魚をさばくことがないので、出刃包丁なんてありません。それで、昨年は先の丸い、普段用の包丁でやって、本当に大変だった・・・・その反省をもとに、今年は、頭を使いました。切り身にするけど、ひとまず、ここまで。刺身にする気はないので、とにかく、ウロコを取って、ひれを切り、鰓から切れ目を入れてお腹をあけて、内臓を取り出し、三枚におろす。そこまでやって、塩を振り、ラップをかけて氷温で一晩おきました。それを、今日は潮汁にして、みんなで頂きました。美味しかったですよ~(o^―^o)ニコ実は、うちにはウロコ取りもないので、引き出しの中で見つけたタテ型ピーラーを使ってみたのですが、これがばっちり。きれいにウロコが取れましたよ。周りにも飛び散らず、ラクチンでした。胸びれと腹びれも、先に強力なハサミで切り落としていたので、刺さらなくてよかった・・・あ、お腹を切ったり、鰓や内臓のところ、そして骨の部分を切り離すのも、やっぱりハサミを使いました。ハサミを使うとラクチンですねー。これなら、またやってもいいかもしれない。そうそう、こぎん刺し中毒の私、またまたやっています。紅白の糸で、下から上へ刺していっていますが、最終的にどうなるか、未定です。今のところ、この二種類の模様と、紅白の組み合わせ方で変化をつけていくつもり。こういう模様をデザインし、全体の組み立て方を考えるのって、とっても楽しいです。一段一段、模様のできている面積が増えていくのも、ワクワクします。

2018.01.15

コメント(6)

-

二人(?)はライバル

今日もお天気は良いのに、寒いです。朝入れた暖房で、室温が15℃になったので、文鳥たちをかごから出しました。二羽一緒に出すと、すぐに場所取り合戦が始まるので、いつもは別々に出すのですが、今日はためしに一緒に出してみた。これは、何度か私が二羽の間に手のひらを差し込んだり、片方を肩に載せたりして争いをとめて、二羽が落ち着いた頃の様子です。のんびりしている「ころ」を見て、私に何か訴えているみたい。近づいて争うと、私に止められてしまうもんで、別の作戦を考えているのでしょうか。 「もち」は、左手に乗ってきました。 こうやって、もふもふの羽毛の中に指をつっこんでなでなですると、尾羽をフルフルさせますよ。 右手首の「ころ」 さて、これは、最新作。 急須やコーヒーポットを乗せるのにちょうど良い大きさの鍋敷き。全面模様にしたけれど、周囲は無地の方がよかったような気がします。

2018.01.14

コメント(6)

-

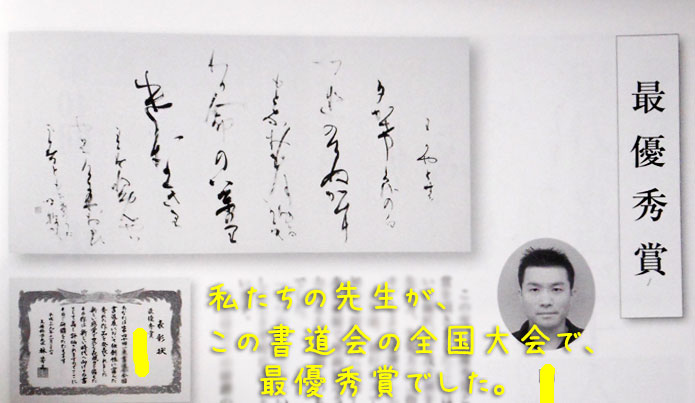

今日も寒かったですね。

今日も、真っ暗なうちから起きてうろうろ。寒かったので、起きてすぐに暖房を入れました。そうして、文鳥が起きるのを待っていました。7時になろうとした頃、ついに、 チュン・・・ チュン・・・と聞こえてきました。昨日も一昨日も、だいたいこのくらいの時間に目覚めるようです。目を覚ましたら、すっぽりかぶせてあった夜用のカバーを外して、「おはよう!!」のあいさつをします。夜は、旦那が寝る頃にカバーをかけますから、だいたい10時間くらい寝ているみたいですね。さて、今日は「かな書道」の日でした。昨日届いた書道会誌は、自分の昇級しか見ていなかったのですが、なんと、私たちの先生の作品がのっていました。毎年開催されている書道会内の作品展で、最高賞をとられていたのです。この賞を一度とったら、次からは審査をするだけで、応募できないらしいですよ。それで、残念がっていらっしゃいました。その冊子には、先生が指導を受けている、大先生の作品もカラーで掲載されていたので、二つだけご紹介。どちらも、新年にふさわしい作品です。紙が高そう・・・二月末までに、支局展と、ここのコミュニティセンターの作品展用の作品を仕上げないといけないので、いつもより、さらに細かい指導をしていただきました。で、その帰りに、またお惣菜を買ってきて、お昼ご飯にしました。このオードブルに入っている生ハムとスモークサーモンは、ものすごーく美味しいんですよ。ぴりぴり感が残っている玉ねぎマリネも絶品です。レーズン食パンにサラダをのせて、オープンサンドみたいにしていただきました。朝は、昨日の晩御飯の残りの、チキンとエビのホワイトシチュー、そして黒豚シュウマイでした。好きな物をたくさん食べることができて、幸せな一日でしたよ。あ、気づいたら文鳥たちがもうねんねモードに入っています。カバーをかけてこなくっちゃ!!

2018.01.13

コメント(6)

-

もちところ

二階に連れてきたとたんに、毎日寒いです。連れてきてよかったぁ・・・20℃の設定で暖房を入れていますが、パソコン机のあたりは14℃になっています。廊下に出ると8.2℃。文鳥たちは、カーテン越しの日差しと、オレンジの鳥かご暖房ライトのおかげで元気です。 普通のデジカメを向けるとジタバタしますが、スマホで撮るときには、近くに寄ってきてくれます。 いえいえ、もうちょっと待っててね。明日持っていく「かな書」の作品を書かないといけないの。そうそう、今日書道会の冊子が届いていたのですが、高野切の臨書がまた昇級していました。やったー!!だから、がんばって書かなくちゃ!!

2018.01.12

コメント(6)

-

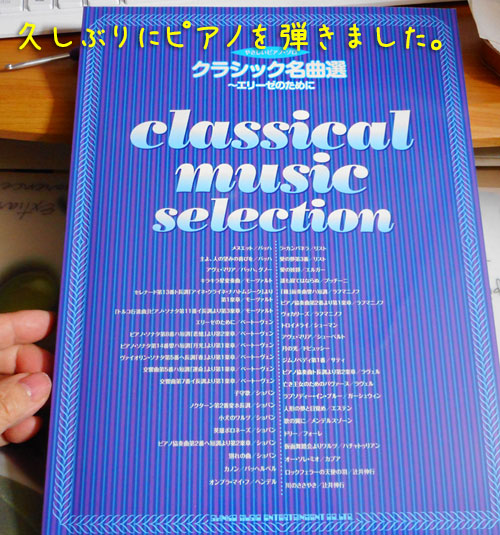

久しぶりに、ピアノを弾きました。

昨日、三線教室に行く前に、例によって「くそたせ、くそたせ、ごくそ~たせ~」とつぶやきながら二階の床の水拭きをしていたら、ピアノに電源が入っているのに気づきました。カバーをかけているのでわからなかったのだけど、下を拭くのに鍵盤のあたりに手をのせたら音が鳴ったのでびっくり。年末年始、ピアノを置いてある部屋に娘がよくやってきていたので、弾いていたのかもしれません。で、掃除の途中だったけど、ついその気になって、ちょっとだけ弾いてみました。 ドファー ミファラドファファー ミレドファ ソラ♭シレファソラドソ・・・うる覚えのまま、楽譜は見ないで最後まで弾いたのだけど、曲名が思い出せない・・結局そのまま三線教室に行き、帰りにはスーパーに寄って買い物もして、その間、「何ていう曲だったっけ・・」と考え続けました。家に帰って、お昼ご飯を食べたあと、ネット検索。ものすごーく有名な曲だからね、「ピアノ名曲集」とかの楽譜の曲目リストを見たら思い出すのではないか、そんなに難しくないはずだから、初級かな?すると、ヤマハのサイトに「ピアノの先生が選んだ 大人が弾きたいクラシック名曲集」という楽譜の紹介を発見。曲名をずずっと見ていたら、わかりました。これよね。シューマンの「子供の情景」の中の「トロイメライ」。念のためyoutubeで動画を見たら、この曲でした。きっと楽譜もあるはずと思って、ピアノを置いている部屋の楽譜用本棚を見たら、ありました。 他の本にものっているかもしれないけれど、ひとまずこの本で弾いてみましょう。トロイメライって、ゆっくりした曲だから、退職して以来初めて弾くには、ちょうど良かった。 たばたばさんという方の演奏 トロイメライちなみに「トロイメライ」の意味は「夢」、「夢見心地」。この曲を練習した覚えはなく、聞き覚えていたメロディを頼りに、探り弾きしていたのよねー。せっかくだから、ちゃんと楽譜を見て弾いてみよう・・・みつけた本は、原曲の雰囲気を残しつつ、すぐに弾けるようにアレンジしたもの。これは良い本を見つけたもんだ!!ね、だいぶ簡単にアレンジされているでしょ? 他にもこの辺りを弾いてみよう。そんな気分です。というわけで(?)、昨日の昼ご飯。昼はおかずだけになりました。三線の帰りに寄ったスーパーでお惣菜を買ってきてすませたの。美味しかったですよ。

2018.01.11

コメント(12)

-

寒いと思ったら、雪が…

朝起きたとき、寝るまでつけていた暖房のおかげで、そんなに冷え込んではいないのだけど、それでもなんだかいつもより寒いような・・・と思ったら、窓の外は雪でした。寒い地方の方たちから見ると、こんなの大したことないのでしょうけれど、この冬初めての降り方です。積もるかなぁ・・・と、ちょっと期待したけれど、予報では「湿雪」とかいてあるし、昼頃は雨に変わるようです。そしてまた夕方から「湿雪」。金曜日までは、こんなお天気が続くらしいです。さて、今私の部屋では、チュンチュン・・・と鳴き声が聞こえています。そう、昨夜ついに文鳥たちを、二階の私と旦那の部屋に移動させたのです。パソコンの前にいる私の姿が見えるところに鳥かごを置いたので、安心しているみたい。実は、年末年始に帰省していた娘に文鳥のことを尋ねたら、「あと2、3年くらいかなぁ。預かっとって、よろしく。」と頼まれてしまったの。これはもう、我が家に置いたままになる可能性がとても高い。毎日仕事で夜の10時くらいに帰宅する娘が二羽の文鳥を飼うのは、やっぱり大変なのでしょうね。この一年、預かり物だと思うから、一階の元踊りの稽古場に置いていたけれど、ちょっと可哀そうになって、ついに二階に連れてきました。それに、この間作った鳥かごカバーのおかげで、ほとんど食べかすの殻が周りに飛び散らないようになりましたからね。この状態で、そのまま二階に移動させました。だから、これから餌箱の中の殻をフウッと吹き飛ばすのは二階のベランダからになりそうです。今までの場所には、一緒に吹き飛ばしてしまった餌を目当てに、よくスズメがやってきていたのですが、もう見つからず、気の毒・・・さて、さっきまで、桜文鳥のころを出していたので、今度はもちと交代です。期待して待っていることでしょうね。

2018.01.10

コメント(12)

-

またまたペンケース

小物は、やっぱりすぐにできあがってしまいますねー。ファスナーのつまみにつけているのは、以前作ったストラップ。お正月に娘に見せて、使いそうな物をあげたので少し減りましたけど、まだまだたくさんあります。今回のペンケースは、内側に接着芯を貼るのではなく、中袋を入れたので、ちょっと高級感が出ましたよ。何個も作るうちに、少しずつ手順なんかがよくなって、いいものができるようになりました。うれしいな・・・(o^―^o)ニコでは、お正月なので、自撮りの写真を・・・ こんばんは~ お風呂上がりの一枚です。寝間着で失礼!!

2018.01.09

コメント(6)

-

ラッキー!!

今日は、ラッキーなことがあったんですよ。例によって、こぎん刺しをやっていたのですが、たまには普通の刺しゅう糸を使って刺してみようと思い、昔クロスステッチをやっていた頃にたまった刺しゅう糸の中から選びました。そして、刺し子糸とは違う艶々の糸で楽しく刺していたら、まあ、なんと途中でなくなってしまったのです。もういちど全部ほどいて、模様を変えるのは面倒・・・オリムパスの850番だけど。それをネットで注文するのも買いに行くのも面倒。なら、他の刺しゅう糸の袋の中に、似た色があるかも、と思って探したら、あったのでーす。で、無事出来上がったのが、これです。仕立てはまだですが、模様は無事完成。よかったぁ。最初使った糸は、45年くらい前からやっていたクロスステッチの糸の残り。セットを買っていたし、似た色を買い足したりしていたから、まだまだこんなに残っています。足りなくなったら、グラデーションにしてもいいかな、と思っていたのだけど、やっぱり一色にしたくなったのでした。見つけた糸は、なんと中学生の時に、家庭科の先生からもらった刺しゅう糸の中。旦那にこの話をしたら、「えらく物持ちがいいねー。50年くらいずっと持ってるっちゃね。」と言っていました。本当ですね。中学生の時に、フランス刺しゅうを家庭科の時間に習い、楽しくやっていたのは覚えているのですが、なんで先生が刺しゅう糸を大量に下さったのか、理由がわかりません。もう退職が近いようなおばあちゃん先生で、ものすごく優しかったのを覚えています。髪は短めのパーマ。顔もなんとなく覚えています。でも、名前は忘れてしまった、ごめんなさい。あとは、100均の刺しゅう糸がこれくらい。去年買った刺しゅう糸が、これくらい。このDMCの刺しゅう糸は少し太めだから、コングレスにぴったりかなぁ・・・と思って買ったのだけど、刺し子糸ばかり使っています。カラフルなこぎん刺しも作ってみたいなぁ。

2018.01.07

コメント(6)

-

早朝、娘が大阪に戻りました。

年末から帰省していた娘が、今朝早くの飛行機で大阪に戻りました。いつものように、旦那が福岡空港の国内線の方まで送っていきましたよ。この年末年始にも、毎日ジャージで走っていた娘。一度フルマラソンに出たけれど、もうフルマラソンはやめて、20kmくらいのに参加することにしているらしいです。旦那はたいてい10kmマラソン。旦那は「〇〇(娘)は、僕に似たっちゃねー。」と、ニコニコ顔です。母が尋ねたら、付き合っている人がいると言っていたらしいけど、私からは何も聞きませんでした。その気になったら話すことでしょう。さて、そんな娘に、お土産をチャチャッと作りました。いろいろ作った後の端切れを使って作ったミニバッグ。のど飴を5個入れて、「アメちゃん入れ作ったよ。いる??」と聞くと、「お母さん、作ったと? 凄いね。ありがとう。」と言って、すぐに荷物に入れていましたので、気に入ってくれたのでしょう。他にも、手作りの小銭入れやビーズのブレスレットなんかをあげました。この間、緑の斜め掛けバッグを仕上げてから、しばらく我慢していたけど、こぎん刺し中毒なのでしょうか、どうにも落ち着かず、せこせこ残り布で小物を作っています。これは、バッグの中に入れておいて、小物が散らばらないようにしておくための小袋。表面処理すると、カチッとなるので、使いやすくなります。これも、バッグの中で免許証とかメモ紙なんかがなくならないようにするための小袋。最初にデザインを考えていなかったので、いつの間にか、カニさん風になっていました。この緑色のバッグも、一昨日から使い始めています。今日は今年最初のサークル日なので、このバッグを持っていきます。

2018.01.05

コメント(4)

-

新春の庭

昨日も今日も、とっても良い天気。暖かいわけではないけれど、まさに新春という感じでうれしいですね。カメラを持って、庭に出ましたよ。紅葉した葉っぱも、なかなかきれいですね。さて、今日は旦那がお義母さんをショートステイに送っていきました。ショートステイは大好きな場所のようで、ありがたいことです。そうそう、昨日、みんなでお正月の祝いの席で食事をしていたら、お義母さんが、「うわーぁ、おいしそうやね、正月のごたる。」と言われました。みんなにっこり。横にいた旦那が「はい、今日は正月ですよ。」と教えていました。長く久留米で一人暮らしをしていた義母ですが、週に4回くらいはデイケアサービスに行き、夏と冬には三か月くらいショートステイにお世話になっていました。昔風の家なので、何かと不便なようで、最近は、自宅よりもショートステイの方にいたいという希望を言われるようになっていました。でも、あくまでもショートステイなので、今は、実家の近所にある三か所の老人ホームのようなところへの入所を希望して、申請中。空きができるのを待っている状態です。で、空きが出るまでは、ショートステイに居続けることができるらしいので、ひとまず安心です。状態としては、一人でトイレに行ったり、食事をしたりもできるし、テレビのリモコンも、ちゃんと操作されているので、階段の上り下りをちょっと支えるくらいかな。ただ、記憶が怪しくて、私のことは宿で主に食事を作ってくれる人、旦那(自分の一人息子)のことは、いつも自分のことを世話してくれる顔見知りのおじさん、と思っているみたい。孫たちのことは、きれいさっぱり忘れていらっしゃったのに、一昨日来られたときに、私の長男に向かって「大きくなったねー。」と言われたのは快挙でした。今日みんなでお見送りした時には、「お世話になりました。」と言って、ニコニコして帰られたので、本当によかったです。娘が大阪に戻るのは、5日。それまでは、なんとなくウキウキ気分が続きそうです。

2018.01.02

コメント(8)

-

元日は、のーんびり、まったり・・・

大掃除も、お正月の食材の用意も、すべて年末のうちに済ませていたので、今日はお雑煮を仕上げたくらいで、あとは小鉢に少しずつ取り分けるだけ。食器洗いや片づけは、全部娘と息子たちでやってくれたので、その後はコーヒーを淹れて、旦那とのんびりそれぞれのパソコンに向かっています。さて、年末少しずつ刺していた緑色の斜め掛けバッグですが、昨夜(昨年)のうちに仕上がっていました。少しずつ全体のバランスを見ながら模様を刺していたのですが、最終的に、こんな感じになりました。裏側は、すっきりと模様なしなので、出来上がりが早かったのですね。中には遠州紬木綿の巾着が入っているので、中身はこぼれません。せっかくできあがった模様部分の糸が、シミになったり、毛羽立ったりしたらもったいないので、ほつれ止めの液を、糸にしみ込ませてしあげをしました。今も、キーボードのすぐ横に置いてありますよ。早く、このバッグを肩にかけて、お出かけしたいなぁ。それでは、皆さん、楽しいお正月をお過ごしください。

2018.01.01

コメント(4)

-

新年のご挨拶

大晦日は、娘と二人並んで、お節料理作りと、お雑煮の下ごしらえをしました。主に私が火を使い、娘が包丁を使っていろんな物を切って、重箱に詰めていきましたよ。母は、張り切って、ブリの照り焼き、昆布の煮物、数の子、おなます、黒豆、そしてなぜかきんぴらごぼうを作っていました。お義母さんは、孫である私の長男に向かって「大きくなったねー。」と言ってくれました。去年は、誰なのかさっぱりわからないみたいだったので、この言葉は息子も嬉しかったみたいですよ。旦那は今年もいろんな競技大会に出場する予定みたい。こうして、だれも病気で苦しむことなく、新しい年を迎えることができたことに感謝!!では、今年もよろしくお願いしますね。

2018.01.01

コメント(6)

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

-

- フラワーアレンジメント

- ビルのエントランスに ☆ アーティ…

- (2025-11-11 11:00:04)

-

-

-

- ベランダガーデン

- イタリアンパセリ*ベランダで順調に…

- (2025-11-02 08:30:04)

-

-

-

- 蘭を咲かせましょう!

- Rlc.チュンイー ‘グッドライフ No.1’…

- (2025-11-14 15:50:05)

-