2019年01月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

インフルエンザ その後

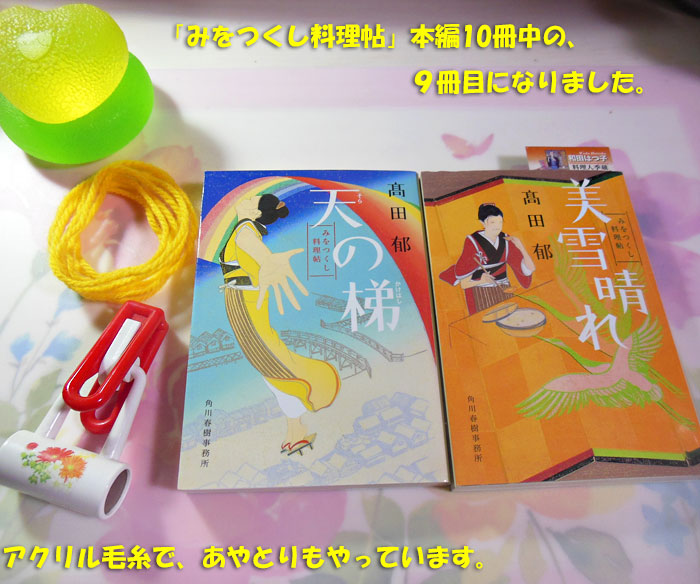

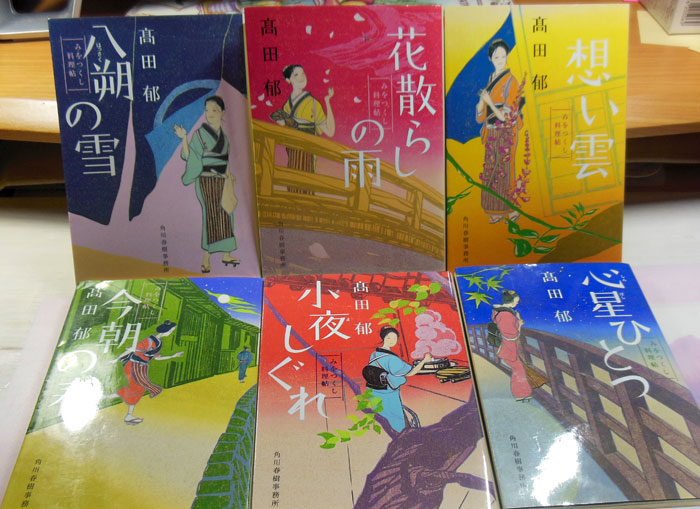

インフルエンザのお薬を飲んで、あとは治るのを待つばかり。決して無理はしていません。晩御飯は長男が作ってくれていますし、洗濯や買い出しは旦那が。次男坊もインフルエンザなので、ばあちゃんやお父さんにうつさないようにと、食事の時間をずらしているみたいです。私はみんながそれぞれの部屋に引き上げたあとで、台所の流しを片付けるくらい。ゴミ捨ても、旦那が行ってくれています。まだまだ鼻水が出るし、くしゃみも出ますから、あまり家の中をうろうろしたり、物をさわったりしないように気をつけていますよ。作り置きの甘酒は、次男坊と二人で飲んでいましたが、昨夜なくなりました。でも、なんだか、今新しいのを仕込むと「ウィルスの残骸入り甘酒」になってしまいそうなので、しばらく控えることにするつもり。で、何をしているかというと、まずはこれ。大人買いで、シリーズ本11冊をまとめ買いしていたものをどんどん読みまして、今9冊目に入ったところです。良いときに注文していたものです。ベッドに横になっているのが苦になりません。涙もよく出るのだけれど、悲しい涙ではなくて、胸があつくなる感動の涙なので、なかなか良い本です。(実は、最終巻の最終話の最後のところは、すでに読んでしまったので、安心して読み進めることができているの)文鳥たちとも、のんびり遊んでいますが、私のインフルエンザがうつってしまわないかと気になり、調べてみました。だって、鳥インフルエンザってあるでしょ? 鳥から人間にうつることがあるのなら、人間から鳥にうつる可能性もありそうな・・・私のインフルエンザのウィルスでモチやころが具合悪くなったら可哀そう!!!うちの文鳥たちは、庭で放し飼いにしているわけではないから、他の野鳥から病気をうつされる心配はまずありません。鳥→人間があるのなら、人間→鳥もあるのか??調べたら、納得しました。人間の平熱は36℃台。インフルエンザ他の病気になると、39度くらいに体温を上げてウィルスや細菌をやっつけることになります。一方、鳥さんたちは、平熱が高くて、普通の状態で39度から40度。つまり、私のウィルスが鳥さんに入っても、鳥の平熱でやられてしまう(殺菌されてしまう)ということらしい。逆に、その高温でも死なない鳥インフルエンザの菌は、人間が熱を出したくらいではとてもやっつけられない手ごわいものだということです。だから致死率が高いのねー。というわけで、安心して、本を読みながら鳥さんたちと過ごしております。

2019.01.31

コメント(6)

-

次男坊も、インフルエンザA型!!

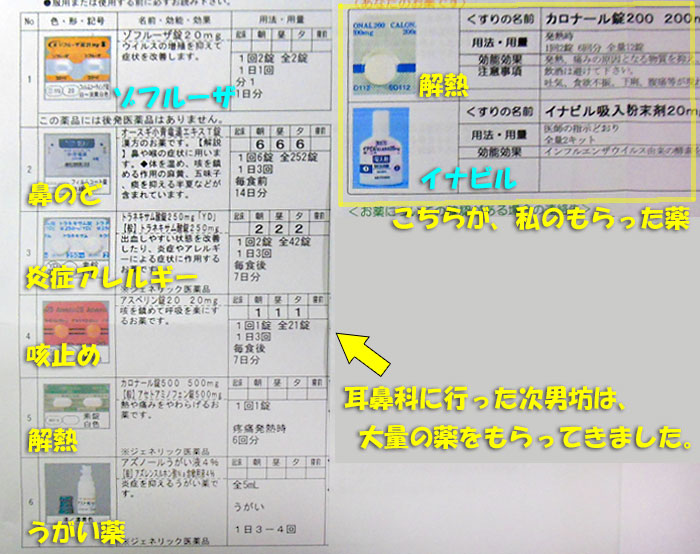

私は土曜日の夕方くらいから発熱し、月曜日に病院に行ってインフルエンザA型と診断されました。母は先週からずっと風邪気味で夜中眠れないと言っていたので、昨日の朝に別の病院に連れていって、インフルエンザではない、ということで、薬をもらっていました。次男坊は、日曜日から具合が悪くなってきて、昨日熱が出てきたそうです。私がインフルエンザだと知って、今日病院に行くと、同じインフルエンザA型だったそうです。発症の順番から、私のがうつった、と言いますが、それはわかりませんね。次男の方が仕事でたくさんの人のいるところに行くので、そちらでうつってきた可能性のほうが高い。もらってきた薬の袋がいやにふくれているので、見せてもらったらびっくり。同じインフルエンザA型なのに・・・私は内科に行き、次男坊は耳鼻科に行ったせいもあるのかな? やたら鼻やのど、咳止め、うがいなどの薬がいっぱいです。インフルエンザの薬は、私が吸入の「イナビル」で次男坊が「ゾフルーザ」。両方とも一回の服用で効果を発揮するお薬のようですね。これで、次男坊は今週いっぱいはお休みすることになりそうです。あとは、旦那と長男ですが、無事でいてくれますように・・・

2019.01.29

コメント(6)

-

インフルエンザA型でした。

午前中は、36.6℃とか37℃くらいだったので、母を病院に連れていき、買い物をし、回覧板を届け、広報誌を17軒分ポストに入れてきました。そのあと、用心をしてベッドに横になって本を読んでいたのですが、途中からどんどん熱が出てきました。測ってみると、38.6℃。こらーいかん。すぐにかかりつけの内科に行ってきました。今日はわりと患者さんが少なくて、三番目くらいに呼ばれました。症状を言うと、すぐに検査。インフルエンザA型でした。どの薬がいいか尋ねられたけれど、結局これにしました。四回に分けて吸い込むのかと思ったら、この2ケース分全部吸い込むので、一回分でした。インフルエンザの薬は、これで終了。あとは、熱が出たときのために、解熱剤をくれましたよ。袋を見て気づいたのですが、吸入の薬って、外用薬なんですね。吸い込むから内服薬かと思っていたけれど、粘膜から吸収されるので、分類では「外用薬」になるのだそうです。【外用薬】〇皮膚の表面に塗る軟膏やクリーム〇点眼剤〇点鼻剤・点耳剤〇坐剤〇貼付剤(貼り薬やシップなど)〇口腔薬(うがい薬とか噴霧剤)吸入の薬って、噴霧剤の仲間かな?少量で効き目が早く、副作用が少ないのだそうです。「みをつくし料理帖」は、今三冊目ですよ。

2019.01.28

コメント(8)

-

本日、発熱中

木曜日の午前中に、いつもの血圧の薬をもらいに内科に行った。そしたら、なんとまあ、商売繁盛!! というか、具合の悪そうな人だらけで、二時間も待たされてしまいました。これはヤバイかな?? と恐れていたら、案の定土曜日の夕方から熱が出てきました。昨日の夜は、38℃を少し越したくらい。ちゃんと薬を飲んで、早く寝ました。今日もなんだか怪しかったけれど、37℃くらいになったのでスーパーに行き、お弁当を買ってきました。そして、昼からはまたベッドで横になっていましたよ。旦那はいつもより早く、夕方6時半すぎに帰ってきたので、わけを話してお弁当を夕食にしてもらいました。ゴミ捨ての日だったのですが、旦那が行ってくれたので助かりました。一度起きてしまったら、なかなか眠れず、取り出したのが、この本。ベッドに入って読んでいます。これは、NHKで放送されていた「みをつくし料理帖」の原作です。中古で買ったので、半額くらい。11冊まとめて買いました。ドラマになると、省略したり設定を変更されていたりしますよね。今まだ一冊読んだだけですが、涙・・涙・・・ でした。では、今日スーパーに買い出しに行ったときの庭の写真です。昨日は一日「冬の天気」。元気だったら、雪が降っているときに庭に出て写真を撮ったでしょうけれど、発熱でぞくぞくしていましたからねー。ちゃんとおりこうにしていましたよ。明日は、治ってるといいな。

2019.01.27

コメント(8)

-

レジンの続き

道具類は、すぐに見つかるように、種類別にしまってあるのですが、今回レジンセットを取り出したので、またまた続けてしまっています。(この写真を撮ったあとにも、7個増えたんだけどね。)レジンで何か作るときには、レジンの液、レジンの型、中に入れる物(綺麗な紙、ビーズ、キラキラの粉など)、レジン液に色をつける物(専用の液、パステルなど)、バリ取りグッズ(サンドペーパーとかナイフ)、穴あけ(ピンバイス、ミニルーター)などが必要です。私は紙を丸く切るのが案外面倒なので、〇型の穴あけパンチを利用しています。このミニルーターは、いろんな手芸・工作に利用するのですが、買っててよかった!! 実は100均でも買ったのだけれど、やっぱり正規品の方が細かいところが使いやすいです。ピンバイスも、中の小径ドリルを交換できるので、とても便利です。中に入れるものは、和紙などの時にはピンセットを使います。小さなビーズや、キラキラの粉みたいなのは、爪楊枝を使って入れることが多いです。液を均等にならしたり、気泡を潰すのにも爪楊枝が大活躍。これが、私の愛用の肥後守。実は、最初に刃渡り9cmの肥後守を買ったのだけど、力を入れて木材を削ろうとすると、どうしても刃の部分にかかってしまうので、小さいのを追加で買いました。使ってみないとわからないものですねー。私の肥後守には、「青紙割込」と彫ってありますが、これは青い紙を入れているわけではなく、薄くて硬い鋼を中に入れてあるという意味。子供の頃は、父からもらった肥後守を使って鉛筆を削ったり、竹細工を作ったりしていたけれど、いつの間にか消えていました。退職して木を加工したりするようになったので、思い切って買ったのでした。私が買ったのは、大と中かな?こんな刃物用の椿油も使っています。他にも刃物がいろいろあるので、大事に使っていますよ。この中で、真ん中に写っている「繰小刀」も、なかなかのすぐれ物。木やプラスチックを削って、望む形、サイズに手直しするのに使っています。さて、レジンに戻って、小刀の肥後守を「バリ取り」に使っている、と書いているのですが、その「バリ」について調べてみました。何気なく「バリ」という言葉を使っていたけれど、一応確かめてみたの。するとびっくり。これって英語なんですね。ぎざぎざ、いが、突起を意味する英単語「Burr」が「バリ」という言葉で定着したものだそうです。なんと、8月10日が「バリ取りの日」なんだそうですよ。調べていたら「バリ取り大学」というサイトまでありました。(このバリ取り大学は、皇居前にあるみたいです。)バリがないことが、いろんな図面に書かれ、バリがほとんどないことが納品する際の条件となっているみたいです。このバリ取り大学では、バリの高さ0.029mmを、目標値とされていました。「バリ取りの日イベント」とか「バリ取りセミナー」なんかも開かれていると紹介されていました。いろんな部品にバリが残ったままだと、きれいにくっつかないから、組み立てられなかったり、不具合の元になったりするので、可能な限り取らないといけないみたい。バリ取りツールも、いっぱいあるんですね。びっくり。私がやっているのは、ちょっと型からはみ出したりして、手触りが悪くなっている個所を削り取るくらいだから、肥後守で十分だけれど、製品の場合は、数もたくさんあることでしょうし、企業の信頼にも関わる大問題。小さな町工場なんかでも、納入する部品のバリ取りをきっちり行うように、がんばっていらっしゃるのだろうと思いました。さて、今から朝ごはんを頂きます。

2019.01.26

コメント(8)

-

短歌会と新年会

昨日は、いつもより早い時間に集まって、短歌会がありました。お寺で開催されているのですが、梵鐘の横の白梅が、このくらい咲いていましたよ。こちらは、納骨堂梅って、やっぱり良い香りですね。梅の香を楽しんでみんなの短歌を味わったあとで、今度は新年会です。新年会といっても、お酒を飲むわけではなく、みんなでお昼のランチとおしゃべり。デザートもついて、1300円。このお店は、ランチしかないお店だそうですよ。で、メニューは週替わり。普通の住宅の中を改造して、食事のできる部屋が二部屋。元はお座敷だったのでしょうけれど、テーブルとイスが置いてあって、壁に飾ってある写真なんかも、なかなか良かったです。このお店の営業時間は、なんと11:30~14:30。これだけで、メニューもお昼のランチだけ。AとかBもなくて、一種類のみ。でも、週替わりだから、けっこうお客さんが多いみたいです。私達が帰るときには、ここのご主人がずっと見送ってくださっていました。パイプが似合いそうな紳士でしたよ。面白い。そうそう、メンバーの一人が、「米寿」であることを詠んでいらっしゃったのだけど、もう一人が、「大正・昭和・平成を生き抜く」という言葉の入った短歌を詠んでいらっしゃったので、みんなびっくり。なんと、大正14年生まれなのだそうです。私の父と同じ。つまり、私よりも30歳年上ということです。凄い。いつもきちんとメークされていて、肌はつやつや。少し忘れっぽいところもあるけれど、一人暮らしをされていて、庭仕事も食事の支度なんかも全部自分でされているのですよ。近くに娘さんがいらっしゃって、時々様子を見にこられるそうですが、お寺まではいつも歩いてこられているし、他に水墨画とお習字もされているんです。元気に長生き、趣味を楽しんでの長生きはいいですよね。しばらく、刺しゅう糸を使ったストラップばかり作っていたので、気分をかえて、久しぶりにレジンの道具を出して作ってみました。模様は片面でなく、両面になっています。なかなか可愛くできました。たくさんたまったら、また人にあげるかも。この間作った刺しゅう糸のストラップは、ほとんどもうなくなりましたよ。喜んでもらえるのは、うれしいです。

2019.01.24

コメント(8)

-

麻婆白菜を作ってみました。

これは、今夜の旦那の晩御飯。ごねあさんに教えてもらった「麻婆白菜」を作ってみました。ちょうど小松菜がひと袋残っていたので、一緒に投入。旦那は美味しいと言ってくれましたよ。私はほんの少し味見をした程度なので、明日の朝ごはんに頂く予定。そうそう、今日いつものように漢字パズルを解いていたら、なんかわけのわからない熟語が出てきました。【●情〇職】という四字熟語と、【△●農業】という四字熟語です。●のところには同じ漢字が入り、〇と△には、「略」か「従」が入るのですが、これが難しい。解答欄に書く答えはもうわかっているので、そのままにしておいてもちーっとも構わないのだけど、どうにも気になって、ついに検索してみることにしました。すると、ありましたよ。「奪情従職」と「略奪農業」でした。こんなん、聞いたことない。意味は、奪情従職(だつじょうじゅうしき)…父母の喪にあっても、その人を欠けば国政に支障をきたすような者に対し、喪があけていなくてもそのまま公務に従わせること。奪情従公(だつじょうじゅうく)と同じ意味。この言葉、1172年の「玉葉」という文書に出てくるらしいですよ。今は絶対に使われていないような四字熟語を、問題に出して良いものなのでしょうか?? もう一つ 盗んだ作物を使って農業をするのかと思ったら、違いました。略奪農業…肥料を施さないで、土地の地力のみに頼って行う原始的な農業。地力が消耗すると放棄して別の土地に移る。焼畑耕作など。土の栄養を奪うから、略奪農業というのですね。これも、なかなか普通の生活をしていたら目にしない四字熟語です。こんな感じで、全く知らない熟語が出てきたときには、調べます。おかげですっきりしたけど、出題の仕方には疑問が残る。もっと一般的な熟語で作ってほしいです。では、庭の写真。こっちの花は、明日咲くかな?紅梅のそばによると、とても良い匂いがしました。胡蝶侘助も、どんどん花が開いています。そして、胡蝶侘助の木の上の空は、こんな。今日も一日、暖房なしで過ごせました。

2019.01.22

コメント(8)

-

カラフル大好き やめられない止まらない

お年賀に刺しゅう糸3本のストラップを作って以来、なんかやめられなくて、作り続けています。模様は、本を見て、ではなくて、頭の中で考えながら・・・ また誰かにあげないと、たまっていくばかりですね。材料の糸を見ているだけでも楽しいし、糸の色の組み合わせでいろんな模様ができていくのを見るのも楽しい。今日はコーラスの日。例のパール柑のオランジェットを持っていきました。甘い物なので、口直し用に、ブラックコーヒーと爽健美茶、無糖の紅茶と紙コップ、手拭きのウエットティッシュも持っていきましたよ。みなさん、手作りのオランジェットを食べたのは初めてらしく、ものすごーーーーく喜んでもらえました。公民館なので、こういうおやつを食べるのはダメなのかわからなかったけど、「大丈夫」とのことで良かったです。一人3本ずつくらいだったので、もうちょっと食べたいな、というくらいでちょうどよかったのかも。今日もとても良いお天気でしたけれど、風は冷たかったです。コートを着ていてよかった!!こちらは、我が家の門の前の植え込みのお花。ベニバナサルビアです。

2019.01.21

コメント(4)

-

オランジェットを作りました。

パール柑の皮の砂糖漬けが息子たちにも、旦那にも好評だったので、今度はオランジェットを作りました。こんなのです。売り物にするのなら、もっと形をきれいに揃えないといけないでしょうけど、これは手作り感あふれるおやつですね。四つ割りにした皮を、ななめに1cm幅に切ったので、端っこは小さな三角形です。チョコをつけているうちに、面倒になって全部浸けちゃいました。まずは砂糖で煮るのから始めましたが、今度は形よくするために、二つの鍋にわけて、きちんと並べて煮詰めましたよ。(グランマルニエというオレンジリキュールが50ccほど入っています。)昨夜ここまで作っておいたのを、今日一日乾燥させておいて、夜になってからチョコをかけました。今回は湯煎ではなく、レンジでチン!! 1分くらいで柔らかくなります。以前は小鉢でチョコの湯煎をしていたけれど、今回はマグカップ使用。持ちやすくてよかったです。右の手前が最初のほうにつけたもの、左側はまだベッタベタ。レシピを見ると、竹串に刺してチョコをつけて、フラワーアレンジに使うオアシスに突き刺して固まるのを待つ、なんて書いてありましたが、私はいつもアルミホイルに並べます。アルミホイルからは、下から手を当ててぐいっとすれば、手で触れなくても簡単にはがすことができますからね。それをまたクッキングシートを敷いたお盆に並べて、二階にもっていきました。というわけで、もう一度出来上がったyumin作オランジェットの写真を。オランジェットって、買うととっても高いのよねー。これくらいで2000円だなんて、とても自分用に買う気にはなりません。できあがった物を二階に運んでから、台所の片づけをしましたよ。あらら・・・ ブログを書いていたら夜中になったので、そろそろ寝ます。

2019.01.20

コメント(8)

-

パール柑の皮の砂糖煮

(これくらいでも美味しいけど、もっと乾燥させたい。)この間の連休に、旦那が遠出して、パール柑をお土産に買ってきてくれました。いろんな柑橘類で試しましたが、パール柑の皮の砂糖煮はとても美味しいです。もちろん苦いけど、すっきりした感じ。昨夜は、これくらい作りました。水気が完全に抜けるまで、弱火で煮詰めて作ります。(これは、まだ途中)白いワタのところを切り取って、外側の皮のところを主に食べるようにする方法もあるけれど、私はワタのところの苦味も大好きなので、一緒に煮ていますよ。崩れやすくなるけれど、お店に出すわけではないからねー。器に入れた試食用の分以外は、まだお盆に広げてエアコンの効いた部屋の中で干しているところですよ。そうそう、旦那のお土産は、パール柑の他に、なんか立派な大根2本と、ワカメも。私の今日の朝ごはんにも、登場しています。 では、「もち」の登場です。「もち」は、デジカメを怖がるので、スマホで撮りました。このあたり、後頭部を親指でスリスリしてやると、この写真のように、眼を細めてじーっとその感触を楽しみます。そこいらじゅうを探検する「ころ」ちゃんとは大違いです。そういえば、昨日は「ころ」ちゃんが、私の刺しゅう糸の束をくわえて、飛んでまわっていました。得意そうでしたよ。写真に撮ろうとしたら、びっくりして口から離してしまったので残念!!左右対称の模様ばかり編んでいましたけれど、こんな模様も楽しいですね。結び方は同じ。最初に左右に分けておく糸の色の並べ方が変わっただけです。

2019.01.17

コメント(4)

-

久しぶりにファミレスでのんびり

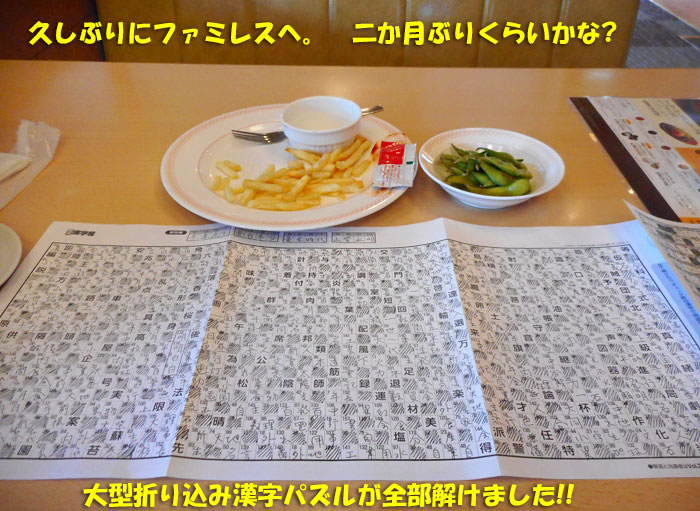

鏡餅も片づけて、ようやくお正月が終わった気分。それで、久しぶりに、ファミレスに行って、パズルを解きました。こういう大きな折り込みパズルは、ファミレスのテーブルがとても快適。ドリンクは自由だし、おつまみも、持ってきてくれるし、片づけもしてくれる。ポテトフライを食べたのも、久しぶりでした。この問題が全部解けたので、帰宅。裏側にも、もう一問。 これが最後です。昨日も今日も暖かいものだから、なんと暖房なしで、半袖です。部屋の中には、文鳥のかごのヒーターがついているだけですが、このくらいの温度に慣れたのでしょうね。快適でした。夕食が終わってから、解答用紙に書き込みました。両面とも、すべて書き終えてから、封筒に入れました。明日投函しましょう。これは、ファミレスに行ったあと、買い物をすませて帰ってきた時の空です。こんばんは~♪ 「わたし、ころちゃんでーす。」なんだか、丸っこいですね。羽毛を膨らませて、自前のダウンジャケットにしているのかしら・・・

2019.01.14

コメント(8)

-

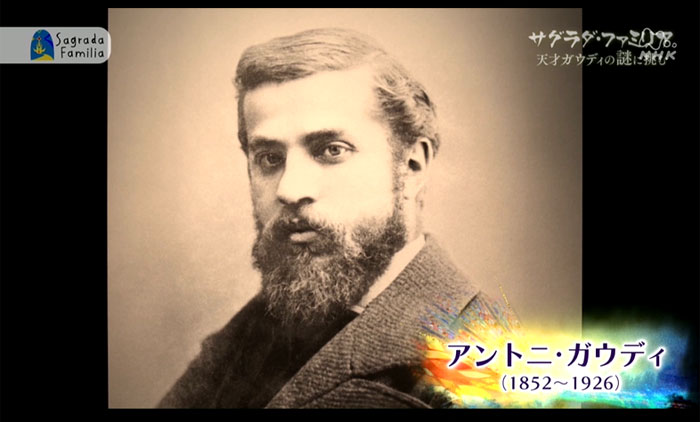

ガウディの番組を見て…

NHKのオンデマンドで、「NHKスペシャル サグラダ・ファミリア 天才ガウディの謎に挑む」という番組を見ました。昨年10月から、ついに真ん中の「イエスの塔」の建築が始まったということで、その特集でした。語りは、安定の「三宅民夫」さん。この方の語りは好きです。安心して聴いていられます。今はNHKを退職されて、フリーのアナウンサーになっていらっしゃるようですね。途中でガウディの亀の声を「中村メイコ」さんが担当していらっしゃったので、びっくり。まだ現役だったのねー。(ごめんなさい)この方が、ガウディさん。自分のお金はすべて「サグラダ・ファミリア」建設につぎ込んでいらっしゃったし、晩年はあまり身なりに気を使っていなかったらしい。或る日、ミサに行く途中、眼鏡を忘れていたせいで段差に躓き、そこにちょうど通りかかった路面電車にひかれてしまいました。浮浪者と間違われたせいで、手当が遅れ、事故の三日後に73才で亡くなったそうです。浮浪者はあまり大事にされていなかったということですね。ガウディさんといえば、1882年に作り始めて136年たっているのに、まだまだ建設途中のすごすぎる教会で有名ですね。1926年に、ガウディが亡くなってからも建設は続いていますが、彼が残していた図面とか模型が、1936年から1939年まで続いた「スペイン内戦」のために破壊されたため、謎がたくさん残されてしまいました。ピカソの有名な絵「ゲルニカ」は、この時の様子を描いたものです。(ドイツ空軍による、都市無差別爆撃)せっかくガウディが作っていた彫刻も、ずいぶん破壊されてしまっていたのを、その後たくさんの人たちの手で修復、そして、まだできていなかった部分の建築が進んでいます。日本人の外尾悦郎さんという方も、このサグラダ・ファミリアに関わり続けて40年。とても重要な役目をされているのですね。この番組を見るまで知らなかったのですが、大聖堂では、毎週ミサが開かれているとか。建設中でも、ちゃんと教会として使われているのですね。知らんかった。今回取り上げられている「イエスの塔」は、この大聖堂の上にのっかる塔でした。イエスそのものを表すにはどうしたらよいのか、ガウディはどう考えていたのか、という謎に迫っていきました。番組の詳しい内容ははしょりますが、今のところ、外尾さんの構想は、こんな雰囲気。塔の中に入って、こんな光景を見ることができたら、幸せな気分に浸れそう。ガウディの死後100年となる2026年には、サグラダ・ファミリア全体が完成するようにしたい、ということでしたから、見るチャンスはありそうです。(がんばれー!!)番組を見終わったあと、(そうやった!! ガウディのペン、持っとったったい。)と思い出し、出してきましたよ。これです。アクメというメーカーのペンで、いろんなデザイナーによる美しい模様が特徴です。もっとたくさん種類があるのですが、私が持っているのは、ガウディのと、もう一つガブリエル・リューインさんのデザインのペンです。モザイクのペンの柄の元は何かな?と思ったら、バルセロナにあるグエル公園という場所のサンショウウオ、またはトカゲ、ドラゴン、とかいろいろ書いてある動物の外側のデザインですね。このグエル公園は、もともと住宅地として作られていたけれど、結局斬新すぎて注文したグエル伯爵とガウディ自身が購入した二軒しか売れなかったので、後にバルセロナ市に寄付されたそうです。ちょっと行ってみたい。さて、取り出したついでに、このペンのおはなし。買ったときは、ローラーボールペンでしたが、万年筆にもできると知ったので、ペン先とコンバーターも買いました。(今では売られていないみたい)最初に買った時ついていたインクが切れた時に、リフィルを買おうとしたけれど、た、高い・・・正規の物は高いので、他のが使えないか、在庫(持っている中から)を調べました。似た感じのを探しました。エナージェルとフリクションペンのインクは使えそうです。入れてみると、そのままでもなんとか入りますが、微妙にきついので、ほんの少しだけカットしました。どちらのリフィルも、近所のスーパーやホームセンターで安く売られているので、すぐに補充できます。

2019.01.13

コメント(8)

-

シナモン風味とココア風味

やっぱり、また作ってしまいました。今回は、二種類を400gのホットケーキミックスで作りました。全部で、これだけ作りましたが、小袋に分けて、習字教室の皆にも持っていきましたよ。全員の指導が終わった頃に「よかったら、どうぞ。昨夜、12時頃に作ったっちゃけど…」といって配ったら、みなさん、その場でムシャムシャ。ホットケーキミックスの粉で、パン焼きの普通のオーブントースターで焼いたというと、それにびっくりしていました。180度にして、12分ほど焼くと、こんな色。アルミホイルからはがして、裏を向けてしばらく湯気が抜けるのを待てば、さくさく美味しいクッキーの出来上がりです。今回も、生地をこねてから、大体の形で整えてから、冷蔵庫で二時間ほど寝かせました。そうすると、〇水分が全体になじむ〇味と生地がよくなじむ〇生地が適度に固くなり、型抜きしやすくなるということらしい。それと、グルテンの働きを抑えることができるので、焼き上がりの食感がふんわり、さっくりとなるらしい。で、本当は、型抜きをした後にさらに30分ほど冷蔵庫で寝かせると良いらしいけど、それはしてないなぁ。場所を取るし・・・ それでは、庭で見つけたお花。年末からずっと紅い小さなつぼみがついていたけれど、ついに咲きました。暖かいからかな?今日のお昼頃の空これは、習字教室の駐車場横の植え込み。レッドロビン(ベニカナメモチ)の葉色が美しいです。

2019.01.12

コメント(8)

-

HMクッキーと、脳の活性化の話

昨日は、ふと思いついて、夕食の準備の時に、クッキーを作り始めました。材料はネットで確認して、HM(ホットケーキミックス)200gと、バター40g(1箱が200gなので1/5)、そして卵1個。昔やっていたように、全部の材料をポリ袋の中で混ぜて、こねて、ひと塊になったのを冷蔵庫でしばらく寝かせていました。(バターは、レンジでチン!)そして、夕食が終わり、いつものように台所の最終片づけに降りていった時に、クッキーを焼きました。これは、そうとう薄く生地を伸ばして、野菜の型抜きの道具で抜いてみたもの。こんなひと口サイズのクッキーは、周りにこぼさず食べることができるのでいいですね。食感は、サクサク。バター風味のほんのり甘いクッキーの出来上がり。この大きいのは、100均で買っていたもの。丸い型と真ん中の文字のところの、二つの部品に分かれています。つまり大きい型から生地を抜く時に、真ん中の文字の部品で押して取り外す感じ。「HAPPY」という文字がついているのだけど、あまり見えません。焼きあがってから、湯気が抜けるのを待って、息子たちの分と私の分に分けましたよ。これが私の分。 さて、昨夜は、クッキーを焼いて片づけも済ませてから、NHKオンデマンドで 偉人たちの健康診断 「菅原道真 アタマが良くなる勉強法」という番組を見ました。(1月9日放送)その内容を少しだけ・・・これ、私が良くやっていることですね。何か気に入った本があったら、好きなところとか、大事そうなところを書きぬくの。そうすると記憶に残りやすいし、すぐに内容を確かめられるし、何より達成感を味わえるから・・・最近やったのでは、斎藤茂吉の好きな短歌の書き抜き、書道教室の先生の先生の先生の教えをまとめられている中から、さらに大事そうなことをまとめた小冊子を作ったことかな?古今和歌集とか万葉集でも、気に入った和歌を書きぬいて、横に現代語訳とか作者についてのメモを書き添えたりしています。それが、菅原道真さんの勉強法と関係があるらしい・・・というわけで、じっくり見ました。無関係の本を音読したあとで別の学習をすると、脳の働きがよくなっているため、記憶力もアップするとか。以前、齋藤孝さんの講演会に参加したことがあり、その時に音読、それも速読の効果について教えていただき、体験もさせてもらったのですが、今回の番組でも音読が効果的だという話でした。 (その講演の時にも、「坊ちゃん」の速読をやりましたよ。)ということだそうですよ。普通の生活の中でも、こういうことが、抜き書きと同じように脳のトレーニングになると言っていたけれど、上二つは、たいていの人が普段からやっていることですよね。一番下は、テレビを見ないからやらないけど、パソコンで見ているわけだから、やろうと思えばすぐにやれる。私がよくやっていたのは繰り返して言うのではなく書きぬくこと。ドラマの中のセリフを、さささっと、リアルタイムでメモ帳に書きます。これ、楽しいんですよ。心底面白いドラマなんかではやりませんが、ちょっとおもしろいな、程度のドラマなら、セリフを書きぬくのは楽しい。漢字の練習にもなるしね。ドラマ1本見終わるまでに、ノートのページが2ページ、3ページ埋まります。万年筆を使ったり、筆ペンで書いたり。あとで見ると、楽しいですよ。殺人事件のドラマなんかだと、変なセリフを書くことになるしね。それも面白い。というわけで、この番組を見終わってから寝ました。

2019.01.11

コメント(6)

-

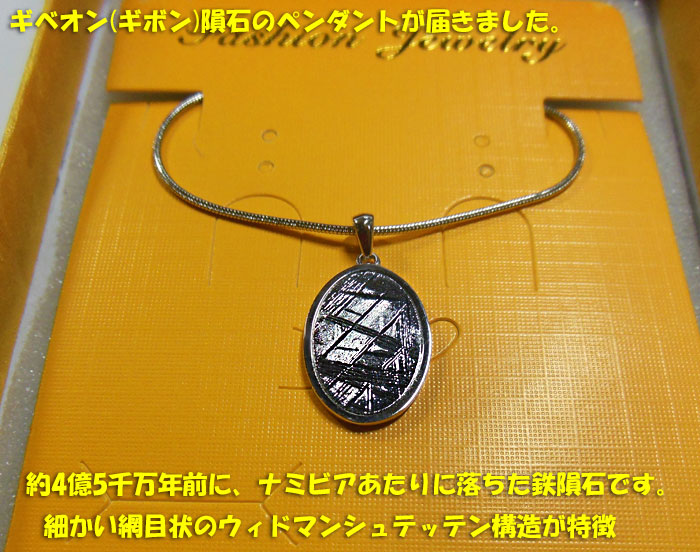

隕石と化石

朝ごはんを食べていたら、お届け物が届きました。ひょっとして・・・・あれかな??わくわくしながら開けたら、これが入っていましたよ。隕石のペンダントで~す。うーれしいな、うれしいな(^▽^)/これは、もともと地球に落下してきた隕石の一部。かたまりでもよかったけど、せっかくなら身につけられるものを、と思い、このギベオン隕石のペンダントを買っていたのです。この隕石は、約4億5千万年まえに、アフリカ南西部あたりに落下したもので、大気中に突入したときに爆発し、数千の破片が390×120kmの範囲に散らばったのだそうです。今までに、トータルで26トンの破片が回収されている、ということですから、すごいですねー。成分は、鉄91.8%、ニッケル7.7%、コバルト、リン、ガリウム、ゲルマニウム、イリジウムなど。このうち、ニッケルが長い長い時間をかけて(100万年くらい)結晶化したのが、この網目状の模様です。ペンダントそのものは、そんなに大きくありませんよ。でも、なんか嬉しいです。4億5千万年前に宇宙からやってきた物を、こうして手に取ることができたのですからね。ただ、この模様は、隕石の表面にそのまま見えているわけではありません。隕鉄を切って、断面を出し、酸で加工して研磨して初めて見える構造です。こんな模様は人工的にはまず作れないらしく、本物の隕石の証明でもあるそうですよ。今度の仮名書道教室の時に、つけていこうかな?さて、昔の物としては、こんなのも大切にしています。これは、アンモナイトの化石の一種で、「アンモライト」と呼ばれるもの。化石というのは、もともとの生物がそのまま固まったものではなくて、他の鉱物などと成分が置き換わって、形が残ったもの。こういうオパールみたいな色が見えるものは、貝殻の成分の霰石と特殊なたんぱく質が変化して、構造色が見えるようになったから。普通の白や茶色の化石は珪酸塩鉱物さなどが入ったり置換されたりしてできているので、出来方が違いますね。色がついているわけではないので、角度によって、違う色に見えます。以前、こんなアンモナイトのペンダントも買っていたのだけど、大きいのであまり身に着けていません。壁にぶら下げて飾ってあります。これは、裏側に少しだけ構造色が見えます。このアンモナイトには、表面のシワがほとんど見えませんが、もうひとっ。こちらのアンモナイトの化石は、シワシワですね。ずっしりと重いので、時々文鎮にして楽しんでいますよ。買ったときについていた説明を忘れないように、こうしてシールで貼っています。ペリスフィンクテスというのは、このしわが特徴のようですね。 ペリスフィンクテスの紹介ページ殻の横の部分を見ると、このしわがうねっています。 アンモナイトの巻き方についての解説このページからは、アンモナイトに関するいろんな疑問について、図・写真つきで詳しく解説してある記事を開くことができます。アンモナイトの多色で光る秘密についても、詳しく詳しく書いてありますよ。 光るアンモナイトは、なぜ「光る」のか?簡単に言えば、光っているアンモナイトの化石は、生きていた時の殻の薄い表面構造が破壊されることなく残っていたもの。何億年もの間、壊れることなく地中に埋まっていたという、貴重なものなんですね。綺麗なものが好きですが、こういう希少価値のあるものを、気軽に手に入れ身に着けることができるのは、うれしい・・・

2019.01.09

コメント(6)

-

ストラップは、お年賀に!

今日は、今年初めてのコーラスの練習日。先日みんなの住所・連絡先が書かれたプリントをもらっていたので、それを見て私に年賀状をくれた人が5人。なんと、指導者の先生からも来ていた。でも私はだいぶ前から、お正月のうちに会う人には、年賀状を出さず、直接ご挨拶をすることにしているのよねー。それで、ふと思いついて、作ったストラップをお年賀にすることにしました。綺麗な紙に両面テープを上下二枚貼って、そこに、ちょっと余分に作ったストラップを貼り付けて持っていきました。練習の前に、みんなにご挨拶をして、「年賀状は出さないことにしているので、お正月にお年賀を作りました。よかったら好きなのをもらってください。」と言ったら、みんなびっくり!! そして、「まあ、きれい。」「どうやって作ったの?」「何で作ったの?」「年賀状もらうより、こっちの方が嬉しいね。」私が、バッグのファスナーを引っ張りやすくするためにつけているところを見せたら、みんな早速持っていた小物入れのファスナーにつけてくれていました。30分くらいで1個できるので、それで喜んでもらえたら、ラッキー!! これも、これも、みんな喜んでもらってくれましたよ。良かった!! ここで、「もち」の写真。相変わらず、小窓を開けては私の気を引くのですが、このくらい開けているところの写真を撮ることに成功していました。まだ載せていなかったですね。くちばしでくわえて、上にぶん投げるようにするので、これよりも高く上がることもあります。そのうちまた、写真に撮れたらのせましょう。

2019.01.07

コメント(8)

-

ストラップの続きと、ご近所散歩

始めるとなかなかやめられない私。ストラップ作りが続いています。これが、今日作った分です。上から二番目と三番目は、四本の糸を二つ折りにして作ったものなので、少し幅が広くなりました。こんな感じで、色を出したい方の糸を巻いて、模様を作っていきます。こちらは、小さい模様です。この場合、空色がたくさん見えていますよね。つまり、たくさん出したい色の糸は、少し長くしておかないといけないのですが、この時、それを忘れていたので、短いものができあがっています。それで、ピンクと紫と黄緑色の刺しゅう糸は、他のよりも20cmくらい長くして作りました。 さて、今日は、夏にもやったけど、また公民館の掃除当番が回ってきたので、10時に集合して働いてきました。三人で手分けしてやったので、1時間くらいで終了。その後、例の、冬にはオシドリがやってくる池のところに行ってみました。まだ午前中でしたから、水面が日陰になっていません。それで、オシドリはまだ木々の間に隠れているようです。上を見上げると、小さな芽がついた桜の木の隙間から、きれいな青空が・・・この赤い実も、きれいなままでした。ちょっと離れてから撮ると、こんな感じ。なんという木なのでしょうね。日曜日なのに、誰もいないな・・・ と思ったら、ゴミ箱を左手に持ち、ゴミを拾いながら年配の男性が通りかかりましたよ。ご挨拶をしてから、家の方にもどりました。ここが、住宅団地の一番高いところ。我が家は、そこから、少し下がったところです。ぷーらぷーら帰りました。さて、明日は今年初めてのコーラス練習です。暗譜で6曲歌いますが、全部ばっちり覚えているので、ちょっと気が楽ですね。今度音楽祭に参加するので、その練習なんです。楽しみ~ ♪

2019.01.06

コメント(8)

-

ストラップ作り

そろそろお正月が終わった感じ。年末・年始とも、全くテレビをつけていませんし、買い物にも出かけていないので、世の中の動きがよくわかりません。昨夜は、オンデマンドで「ブラタモリ・鶴瓶の家族に乾杯」スペシャル版を見ました。太宰府周辺のお話でしたね。太宰府は、私も子供の頃からお世話になっているところです。遠足で行ったり、友達と遊びに行ったり、受験のお守りを頂きにいったり。結婚してからも、お宮参りには太宰府、七五三も太宰府でした。「都府楼跡」も、昔はただの広い空き地みたいな雰囲気だったのが、今は「太宰府政庁跡」としてきれいに整備されています。番組の冒頭にタモリさんが、「昔と違うのは、周りが中国語だらけ、ということ」だとおっしゃっていました。中国の人が、神社でどんな事を考えながらお参りされるのか、興味津々です。建物を見るのが目的なのかな?さて、お正月に入ってから、ちょっとした時間に、こんなの作っていました。足首や手首にミサンガをつける気分にはなりませんので、いつもストラップを作っています。これが楽しいのね。手作りのバッグのファスナーの持ち手に付けたり、財布やキーなんかにつけたり。使った刺しゅう糸は、秋ごろに100円ショップで買っていた刺しゅう糸セットです。まだこんなに残っているので、ずいぶんたくさんできそうです。今回は、90cmにカットした糸三色を合わせて結んでいます。以前作っていた頃は、端をセロテープで固定していたのですが、今回、こんな道具を使ってみました。ひねり型のS字フックは、こんなことにも使えるのですねー。いつも手元に置いてある辞典がちょうど良い重石になっています。いつも敷いているシリコンマットが、これまたちょうど良い滑り止めになってくれました。こぶのような結び目は、芯にする方の糸を片手で固定し、色を見せたい方の糸を反対側の手で同じ向きに二回巻くとできます。ストラップとして使うのが目的なので、三本の刺しゅう糸をそろえて二つ折りにし、真ん中あたりを先に4cmほど三つ編みして、ぐるっと結んで輪にしてから作り始めています。だから、フックに引っかけることができるんですね。ミサンガは端っこがまっすぐで引っ掛けられないので、目玉クリップでつまんでから、引っ掛けると良いかも。100均の刺しゅう糸でも、けっこう長い時間楽しむことができそうですね。昨日気が付いたのだけど、嬉しいことがありました。40問以上あった難問の漢字パズルを全部解いて、封書で応募していたのですが、賞品は当たっていないけど、全問正解者欄に名前が載っていたんです。やったー。今は欲しいものがあんまりないので、こういうのがとても嬉しい。また、やる気が出ました。

2019.01.05

コメント(8)

-

クラシック三昧

今日、時間ができたので、NHKオンデマンドを開いてみたら、N響の「第九」の演奏会の番組を発見。さっそく聴いてみることにしましたよ。第一楽章から順番に、じっくり聴きました。いよいよ、合唱が始まる、というときに思い立って、楽譜を持ってきました。いやーぁ、やっぱり「第九」はいいですねー。一緒に歌いたくなるのをぐぐっと我慢して、楽譜と映像を見比べながら最後まで聴きましたよ。すっかり良い心持になったので、別の番組も見てみることに…で、選んだのが、これ。「クラシック音楽館 N響 伝説の名演奏」です。これは、本当に素晴らしかったのですけど、特に最後の「ウォルフガング・サヴァリッシュ」さん指揮の演奏を見て聴いているうちに、なんと!! 涙が出てきました。チコちゃんによれば、涙もろくなっているのは年のせい、脳がストップをかけられないようになっているからだ、とか。でも、本当に素晴らしい演奏でした。指揮をされているサヴァリッシュさんの、ほんの少しの表情の変化、体の動きから目が離せませんでしたし、何より、団員の人たちの演奏されている様子が本当に凄くて・・・ 私もあの中に入って、一緒に演奏したい!! そう思いました。視聴者の方からのコメントの中に、「終わったとき、号泣してしまった」と書いてありましたが、本当にそうだろうなぁ、と思いました。自分の部屋でパソコンで見ているだけなのに、その空間にいるわけではないのに、涙が次々に流れて、止まらなかったのですからね。こんなの初めてでした。番組を最後まで見たあと、もう一度サヴァリッシュさんのところ(番組が始まって、1時間15分を過ぎたあたり)から、写真を撮りながら聴きました。実によかった・・・この解説をしている人が「MARO」さん、篠崎史紀さんという方です。ウィーンに留学している時に、「SHINOZAKI FUMINORI」という名前が呼びにくく、「ミドルネームはないか?」と尋ねられたときに、小学生時代の綽名であった「MARO」と答えたら、それが定着したのだそうです。それで、今度はyoutubeでマロさんの演奏の動画を検索して聴いてみていたら、これがまた楽しくて、しばらく見ていました。 N響ほっとコンサート2015 スターウォーズ N響ほっとコンサート2016 ウルトラセブン両方とも、マロさんへのインタビューから始まっています。 まろ×広上淳一「学校で教えてくれない どう楽しむ?クラシック音楽」けんばんハーモニカとヴァイオリンの演奏もあります。これを聴くと、鍵盤ハーモニカもなかなか良いなぁ・・・と思いました。 でも、広上さんのリズム感凄い! とてもできんなぁ。酸欠で目の前が真っ暗になりそう。モーツァルトや、ベートーベン、バッハ・・・いろんな話があって興味深い番組です。あ、書き忘れていましたが、伝説の名演奏の最初のチャイコフスキーの交響曲第五番の中で、第二楽章にホルンの長いソロがあるんです。そのソロの演奏をされていたのが松崎裕さんと言う方で、実に見事な音色。普通の人だとすぐに外してしまうらしい音のところも実に見事に演奏されていたのを、指揮者のスヴェトラーノフさんが感激されたのでしょう。曲が終わったあとで、自ら松崎さんのところまで歩いていって、指揮台に連れていって、何度も何度も乗るようにと合図されました。ずっと遠慮していた松崎さんですが、とうとう、ちょっとだけ上がって、反対側に降りてしまいましたけれど、観客も団員もみんな拍手喝采。ホルンの人が指揮者にエスコートされて、このような賛辞を贈られる場面なんて、なかなか見られないと思います。本当に見事でした。ホルンと掛け合いで美しいメロディーを演奏していたクラリネットやオーボエの人たちも、もちろん素晴らしい演奏だったのですが、ホルンが本当に良かった。また、この松崎さんがかっこよかった。松崎さんは、ぱっと見外国人みたいだったのです。調べたら、1950年に博多で生まれた人らしい。そういえば、マロさんも福岡の北九州出身なのだそうですよ。なんか、ちょっと嬉しかった。というわけで、1月2日は、クラシック三昧、満ち足りた一日でした。

2019.01.03

コメント(10)

-

新年快樂! 万事如意! 恭喜發財!

ついに、新年、年が明けました。今年もよろしくおねがいしますね。

2019.01.01

コメント(12)

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

-

- 野菜を育てる

- 足にんじん太にんじん251104

- (2025-11-07 22:32:02)

-

-

-

- 蘭を咲かせましょう!

- Rlc.チュンイー ‘グッドライフ No.1’…

- (2025-11-14 15:50:05)

-

-

-

- 今日見つけた“花”は、なあ~に?

- サフランの開花-雌蕊が高価な食材

- (2025-11-10 15:15:51)

-