2019年04月の記事

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

珍しく可愛かった母と、ゴマの話

この十連休は、旦那が旅行中なので、ちょっと手抜きの料理が続いているのですが、昨日はカレーにしました。我が家のカレーは、ジャワカレーベースに、いろんな隠し味を入れて作ります。量もなかなか多くて、いつもスーパーで199円で売られている大箱2箱分。つまり、9皿分×2で、18皿分を作りますよ。水だけでも2600cc。こんなにたくさん作っても、息子たちが毎回おかわりをして食べるので、二日目でなくなります。二日目のカレーを食べるのが楽しみらしいです。さて、昨日は、旦那もいないので早めに作りはじめたのですが、作っている時から居間の母が気になっていたらしく、肉を切っているときにも覗きにきていましたよ。で、ルーを入れて、全体をなじませながら、最後の煮込みをしていたら、まあ、母が小鉢を持って、私の横にやってきました。まだ火を止める前でしたのに、いい匂いに惹かれてやってきたのでしょうね。「あんた、これに入れてくれんね。ジャガイモばたくさん入れて。」母はいつもご飯無しで、ルーだけを食べるので、お肉やジャガイモ、けっこうたくさんよそってあげていたのに、それを食べ終わったら、またおかわりに来ましたよ。そして、「あんたの作ったカレーはおいしかもんね。いろいろ食べたことがあるけど、あんたのが一番おいしかごたあ」ですって。珍しくほめてももらいましたよ。待ちきれず入れものを持ってやってきたり、おかわりを欲しがったり・・・ ちょっと老いたのでしょうかね。我慢ができなくなったとか。でも、ちょっとかわいく見えて、嬉しかったですね。 では、後半。胡麻の話。実は、ゴマというのは、このビーズ織のこと。このお花みたいな柄の名前が「胡麻」なんです。胡麻の花って、こんな四枚花びらだったっけ・・・織っている間じゅう、なんか気になっていたので、織りあげてから調べてみましたよ。すると、この四枚花びらに見えるのは、ゴマのさやの断面図らしいとわかりました。それに、佐賀の鍋島藩の定め柄(裃なんかに使われる正式の柄)。せっかくだから、ゴマのさやの画像や花の画像を見てみようと、調べたら、縦割りが、こんなのでも、このさやを横割りにしても、花の形には見えないですよね。さらに調べたら、こんな記事を発見。(小さくて読めないときは、クリックすると大きな画像で見ることができます)佐賀の鍋島藩が正式な柄に定めたこのごまは、たいへん希少な特殊な品種だったのだそうです。輸入された胡麻が多い中、この鍋島小紋に採用された胡麻の品種を栽培して商品化している会社のHPに、くわしく書いてありました。胡麻の栽培をしている様子も見たことがなかったので、調べてみました。 らいちゃんの家庭栽培日記 胡麻栽培(収穫)ごま畑って、見たことがない気がする。胡麻大好きな私がいつもやっていることは、これ。何かをかけたご飯が好きな私。白ご飯しかないときには、ふりかけをかけます。そのふりかけに、初めから胡麻を大量に交ぜておくの。たいてい、写真の左側の胡麻90グラムを右側のふりかけ二袋に入れますね。混ぜ込みわかめとか、そのままでは塩辛すぎるので、胡麻を大量に入れると、本当に美味しくなりますよ。さっそく入れました。中は、こんな感じ。美味しいですよ。

2019.04.30

コメント(4)

-

お義母さん流血事件!! で、突然のお出かけ。

今日の朝、9時半頃に、(今日は何しようかなぁ・・・)とのんびりしていたら、旦那から電話がかかってきました。なんと、ショートステイにずっと入所しているお義母さんが、トイレで倒れてケガをし、頭から血が出ているので救急車で運ばれたとのこと。それで、誰か家族につきそって欲しい、という施設の人からの連絡があったそうなんです。ところが、今旦那は新潟県。一人で旅行中。それで、私にその病院に行って、様子を見てきてほしい、との依頼の電話だったのです。突然のことでびっくりしましたが、なんせ91才のお義母さんのことですから、何かあるといけないので、さしあたり、ハンコと家にあった現金を持って出かけました。お義母さんの保険証は旦那が持っているから、たぶん10割負担となり、支払い額が大きくなると思ったからです。また、手術となると、家族に説明があって、同意書とかにサイン、捺印が求められるかもしれませんからね。旦那はいつも車で行きますが、私の車での行動範囲からは大きく外れた場所なので、西鉄電車で行くことにしましたよ。ちょうど特急が来たので、乗りました。連休で混んでいるのか、と思ったら、座れましたよ。びっくりです。電車の駅からは、歩いて5分くらいの場所にある大きな救急病院だったので、すぐにわかりました。今日は休日なので、休日用の受付に行くと、(あら、あれは?)なんと、お義母さんが、頭にネットをかぶり、車いすを押してもらって、出てきたところ。施設のナースの方が付き添って、病院に来られていたのでした。お義母さんは、私を見て、誰なのかはわからないみたいでしたが、見覚えはあったのでしょう、ニコッとして私の服を触り、「きれい、よか色。」と言われましたよ。今日は黒字にピンクの線が入り、ところどころにキラッとした石がついている服を着ていましたので、お気に召したようです。ナースの方の話によると、一人で杖をついてトイレに行き、出てきたところで、廊下の何もないところで転んで、頭の側頭部が切れ、左ひじのところもちょっとケガをされているのだそうです。頭のことなので、すぐに救急車で運んで4針縫い、いろんな検査をしてもらったけど、脳とかひじなどの骨などには異常がなかったとのことでした。病院についたときには、もう頭の傷からの出血も止まっていたらしいので、表面だけが切れていたのかもしれませんね。旦那の名前を出してもほとんど反応がなく、ナースの方が耳元で「息子さん、優しいね。」と言われたときに、ようやくうれしそうにされていました。それから、施設からのお迎えを待つ間、お義母さんとナースと私の三人でおしゃべり。ただ、頭のネットが気になるのか、何度もネットをめくって外そうとされるので、それを止めたり、気をそらすのが大変でした。そのうち、施設の方が来られ、何度も何度もおわびを言われるので、こちらが恐縮してしまいました。そして、施設の方に一緒に来られませんか? と誘っていただいたので、私も車に乗せてもらって、お義母さんがずっと滞在しているショートステイに行きましたよ。到着したら、ちょうど入所者の方たちは食事中。テレビでは、NHKの「のど自慢」があっていました。すぐにお義母さんの食事が運ばれてきたので、私は横に座らせてもらいました。お義母さんは、もう、食事に夢中。一気にすべてを食べ終わられて、お茶を飲み、その後は椅子でうつらうつら。遠慮したのに、私にもご飯と煮物とデザートの軽い昼食を運んできてくださったので、ありがたく頂き、その後、厨房の方やスタッフの方たちにも、いっぱい御礼を言いました。入所者の方たちは、ほとんどが大正生まれ、昭和ひとケタ生まれなのだそうです。お義母さんも昭和2年。私がちょっとおしゃべりをしていた人は、あとで101才だとわかりびっくりしました。お義母さんの食事が終わり、トイレを済ませ、部屋に戻って休まれるところまで見届けてから帰りました。タクシーで駅までもどるつもりでしたが、またスタッフの方が送ってくださるとのことだったので、ありがたくお世話になり、その車の中でもいっぱい話をしました。帰りは急行でしたが、これまたガラガラ。連休の日曜日、こんなに空いてていいの? 家に帰って、1時間くらいした頃に、また旦那から電話がかかってきたので、お義母さんの様子を伝えましたよ。とにかく食欲があり、施設内では杖を使って、自分の足でうろうろされていたので、ひと安心。旦那は、もし入院とかだったら、こちらに戻ってくるつもりだったようですが、それを聞いて、旅行を続けることにしたそうです。これから東北地方をぐるっと周ってくるみたい。電話できいただけでは、頭から血が出たということで、本当にびっくりしたのですが、行ってよかったです。安心しました。では、西鉄の駅の近くで見かけたお花を。シャクナゲは、ツツジのお団子、という感じですね。綺麗でした。私のパソコンの壁紙も、可愛いつつじの写真になっています。

2019.04.29

コメント(12)

-

アブラムシの出産?!

いきなり、アップの写真ですみません。撮ったときには気づいていなかったのですが、あとでパソコンのモニター画面で見てみたら、びっくり。お尻のところから、オレンジ色の小さな虫が出てきたばかりのようですね。こちらを見たら、たくさんのオレンジ色の小さな虫たちがいました。ついでに、よく見たら、アブラムシを食べてくれる「コクロヒメテントウ」の幼虫の姿も・・・実は、この写真を撮ったのは昨日のこと。出かけようとしたときに、ふと横の紅梅の若葉を観察していたら、びっしりとアブラムシがついているのを見つけて、写真に撮っていたの。あ、コクロヒメテントウの幼虫は、こんなの。よく見たら、ちゃんとナミテントウもいましたよ。あ、汚くて、すみません。こんな感じにびっしりと、ほとんどすべての新芽にアブラムシがくっついていたのでした。写真を撮ったあと、すぐにバラ用の薬を噴霧してから出かけましたよ。その後、夕方見てみたら、この白いアブラムシがちょっと黒っぽくなっていて、薬が効いているみたいな感じ。この枝を今日見たらね、なんと凄いことに、アブラムシが消えていたんです。じっくり観察したら、少しだけアブラムシが残っていたので、ちょっと揺らしてみたら、ハラハラ・・・アブラムシが落ちていきました。なんか、中身がなくなったみたいでしたよ。死んだあと、一日で乾燥し、風で吹き飛ばされていたのですね。カイガラムシではこんなに簡単にいかないことでしょう。ひとまず、よかったです。では、きれいな写真もね。カメラを持って回覧板を届けに行って、撮った写真です。

2019.04.27

コメント(6)

-

新しい下駄(日田杉)を履いて庭へ (^▽^)/

四月初めにうっかり、下駄を庭のレンガに引っかけてしまい、前の方を割ってしまっていました。すぐに、日田杉の下駄を注文していたけれど、元の下駄をすぐに捨てるのはもったいなくて、割れた部分を強力ボンドで接着してはいていました。そしたら、一昨日だったかな? 今度は反対側のつま先部分がまた割れて、木片が取れてしまったので、買い置きしていたこの杉下駄をおろしましたよ。わくわくです。最初に日田杉の下駄を使い始めたのは、職場の慰安旅行で日田に出かけたあと。自分用と母用に買ってきたのでした。その後、下駄を買いに日田まで行く気にはならず、ネットで買ったり、川端の商店街で買ったりしていました。今回も、ネット購入です。この間割れてしまった下駄は、焼き桐の下駄だったので、今回はこだわりの日田杉。長持ちしてほしいです。では、この下駄を履いて撮った写真をのせますね。若葉がずいぶんと茂ってきました。ピンクのつつじは今が満開。それで、張り切って撮っていたら、初めて気づいた!!撮っているときには、気づいていなかったのですが、あらら、濃いピンクの筋が入った花のおしべやめしべは、色が変ることがあるのね・・・普通の花は、めしべの茎(花柱)もおしべの茎(花糸)も、白い色です。気づいた後で、もう一度撮りに行き、じっくり探しました。そして、これ。最初に撮っていた花ですが、ねらってねらって、ピントを合わせてパチリ。このピンクのツツジは、そんなに花が大きくないのですが、とにかくびっしりと花をつけるので、本当にきれいです。明日あたりから、茶色になっていくのでしょうね。

2019.04.26

コメント(4)

-

四つ葉探しゲーム(クイズ)はいかが? 答えつき

先日、このブログの背景を替えていたのですが、気づかれていたでしょうか。これは、私が2017年の五月にプランターにクローバーの種まきをして、あとは母が水やりをしてくれていたもの。最初は1個とか2個見つかるだけだったのに、今年の春は、とても四つ葉が多くなりました。ここにのせた写真は、プランターのほんの一部ですが、しっかり四つ葉が写っていますよ。さて、四つ葉は何個くらいあるでしょうか? 1. 10個くらい 2. 10個以上20個未満 3. 20個以上では、どうぞ。(下の方に答えをのせておきます。)かげになっているのもあります。見分け方は、中心部分。四つ葉だったら、葉っぱの筋が十字形に見えます。三つ葉なら120度。ただし、ちょっと変形しているものも交じっていますからね。答えはこの下です。では正解です。小さな黄色の→の先にありますよ。で、答えは 3.の20個以上でした。よく見えないのもありますが、→をつけているのだけで、25個だと思います。昨年は、こんなに四つ葉がまじっていなかった気がしますよ。 では、ここから、昨日の続き。短歌会のときに、正信偈の話以外で、私がお寺の幼稚園に行った話をしたんです。そしたら、浄土真宗のお寺の一覧の中から、これじゃないですか? と言われたので、帰ってきてから、調べたら、当たり。私は、浄土真宗のお寺の幼稚園に行っていたのでした。知らんかった。今日になって、ふと思いついて、探したらありましたよ。幼稚園の卒園アルバム。なんと、もう58年前のことなんですね。この中に、私も写っているけれど、顔は隠さなくてもよさそうです。昔は、町内会でも「海水浴」に行っていましたね。こんな浮袋・水泳帽子、懐かしい。体操服ではないみたいに見える・・・髪型が、昭和ですね。小さい頃から、何回も引っ越しをしていたせいで、幼稚園も途中からの入園。私が入ったときには、すでに「おゆうぎ会」の練習が始まってたらしく、自分ひとりが覚えていないのがいやだったのか、登園拒否、というか、母が送っていっても、すぐあとで逃げ出して、母が家に帰ってきたら、私の方が先に帰宅していた・・・ということが何回か続いたそうです。プライドが高かったのでしょうかね。まあ、結局友達ができ、おゆうぎも覚えてからは、脱走しなかったらしいですが。一緒に見つけたこれは、小学校の卒業アルバム。クラス写真はのせないことにして、その他の写真。(やっぱり白黒ですね)なんで、修学旅行で水泳があったんだろう?? 全く覚えていません。そして、これは5年生の時の北九州見学旅行。若戸大橋(1962年開通)や関門トンネル(昭和33年開通)にも行っているみたいですね。八幡製鉄所・東芝・明治製菓・・・女の子たちはたいてい、リボン付きの麦わら帽子をかぶっていました。男の子は野球帽。こんなアルバムも、処分しないといけないのかなぁ?では最後に、

2019.04.25

コメント(2)

-

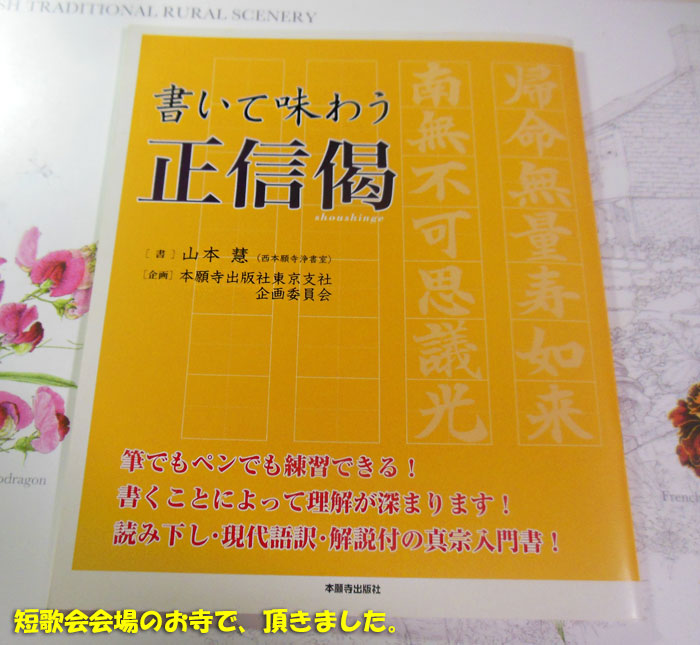

短歌会の日だったので、お寺に行ってきました

今日の午後は、月に一度の短歌会。前回お休みされていた人も、今日は元気に参加されていたので、安心しました。なんせ、一番年上の人は94才、次の人が88才ですから。94才の方は、山の方から自分の足で歩いてやってこられます。短歌以外にも、このお寺でお習字をされていますので、その時にも、荷物を持って歩いてこられる。肌はつやつやだし、白髪だけど、髪の量もたっぷり。「あんたは、100才過ぎても元気やと思うよ。」と、88才の人から言われていました。大正14年生まれですから、今度令和になったら、大正・昭和・平成・令和と、四つの時代を生き抜くことになりますね。山の家に一人暮らし。近くに娘さんとかお孫さんの家があるから、一人暮らしでも、不便や心配はなさそうですね。気楽に伸び伸びと一人暮らしを楽しんでいらっしゃるようです。88才の方は、前回、逆流性食道炎に加えて、腰をちょっと悪くされていたそうで、お休みでした。今回は、無事復活で、マシンガントーク炸裂でしたよ。そうそう、この方は今でも運転をされていて、福岡の中心部にも行っているらしいので、このあいだの87才の人の暴走事件の話になりました。でも、一人暮らしで、いろんな習い事・集まりに参加しているので、車でないと動きがとれないらしい。帰りに一緒になったので、後ろを運転してついていったら、法定速度で、実に安全な運転をしていらっしゃったのでちょっと安心しました。病院も、車を使わないと、バス停まで歩いたりしないといけないから、大変なのだそうです。年金暮らしだから、タクシーばかり使うわけにもいかないからね。でも、あんな高齢者の交通事故の話を聞くと、なんだか申し訳ない気分になるのだそうです。あとは70代と60代。さて、今日の短歌会で、お互いの短歌についていろいろ感想を言い合って、次の広報誌にのせる作品を選んだあと、写経の話になりました。私が以前写経をしていたけれど、浄土真宗では写経はしないし、般若心経を唱えることもないと知ってからは、パタッとやめてしまったことを言ったら、このお寺の住職の奥さんが、いろいろ話をしてくださいました。そして、「浄土真宗にも、写経みたいなのはあるんですよ。」といって、この本をただでみんなに下さったの。本願寺出版社というのがあるんですね。裏を見たら、「西本願寺の本」と書いてありました。定価500円と書いてあるのに、もらっていいのかな?せっかくだから、その場ですぐに読ませていただきましたよ。最初のところに、「正信偈」の由来について、書いてありました。「偈(げ)」というのは、「うた」という意味で、念仏を正信する偈(うた)ということなんですね。親鸞聖人が「これを毎日唱えなさい」とおっしゃったわけではなく、蓮如上人が、朝夕の勤行のときに唱えるようにと、決められたのですね。ちゃんと説明してあるので、よくわかりました。正信偈はお経ではないから、これを書くことは「写経」とは言わないよねー、と思って調べたら、「正信偈書写」というらしいことがわかりましたよ。なかなか読み応えのある内容です。家に帰ってから、さっそく書写をやってみました。以前「般若心経」の写経をしていたときには、最後に願文(家族の健康を願いあげ奉る)とか(為 世界平和)とか書いていたけれど、正信偈書写では、そのようなことはなし。心を落ち着けて、親鸞聖人のお言葉をしっかりと拝読するためにするものみたいですね。実は、昔から、周りの人たちで般若心経を何も見ないで唱えることができる人がとても多いのに、私はちっとも覚えられないことに、ちょっと劣等感めいたものを感じていたの。ギャーテイギャーテイ、ハーラーギャーテイ、ハラソーギャーテイ、ボージーソワカのところは好きだったけど、あとは、ところどころ覚えている程度。りんぴょーとうしゃ、かいじんれつざいぜん(臨・兵・闘・者・皆・陣・列・在・前)と、同レベル。情けないなぁと思っていたけれど、あら、浄土真宗では般若心経は唱えないんだ、と分かったときの解放感・・・だけど、ひょっとしたら、浄土真宗の人たちは、正信偈を暗唱できるのかな? 私は父の葬儀関連の法事の時に、お坊さんが唱えるのを聴いたくらい。小さな冊子を渡されて、一緒になんかついて唱えたけれど、それくらいだから、最初の二行しか覚えていません。「きーみょむーりょう じゅーにょーらい、なーむーふーかーしーぎーこう」般若心経に降参していた私、正信偈は、大丈夫なのか???ドイツ語・イタリア語・ロシア語・英語の歌なんかは、たいてい丸暗記して歌えたし、広東語の歌謡曲も、それこそ何十曲も何も見ずに歌えるようになっていたのにね、お経さんの方が短いと思うのに、なんで覚えられないのかな。人の名前も覚えられないし・・・・ と、暗い気分になってはいけませんね。ま、書写は最後までやってみよう。家に帰ってきてから写した庭の花

2019.04.24

コメント(8)

-

最近お気に入りのおやつなど

もともと、甘い物よりも、塩味のおやつが好きな私。あんこ系はほとんど食べないし、チョコも、ちょこっとならいいけれど、毎日30gずつ食べる、というのがどうしてもできない。すぐに忘れてしまう。努力しないとチョコが食べられない。甘いものでは、乾燥フルーツが好きかな・・・あとは、アイスも好きだけれど、そんなに大量には食べないからね。というわけで、最近のお気に入りのおやつをご紹介。まずは、これナッツ類は好きです。チョコは無理しないと食べるのを忘れてしまうくらいなのに、こういうナッツ類は、食べ過ぎないように気をつけないといけません。特に、右側のアーモンド小魚は大好き。ポリポリ食べていると、あっと言う間です。結局この量を、二日間で食べ終わってしまいました。左側のは、少なくなってきたら補充するので、よくわからないけれど、たいていこんな物が入っています。すべてが素焼きだと味気ないので、塩味のついたミックスナッツに、ノンフライの塩味無しの「素焼きアーモンド・黒豆」を交ぜて、塩味を薄めて食べています。今はないけれど、黒豆の入ったおせんべいも大好き。よく買うのは、これです。お昼、小腹が空いたときに、お茶を飲み飲み、黒豆せんべいをかじっていると、しあわせ気分。ポテチなら、厚切りが好き。だけど、めったに買わないなぁ。あ、あとは作りおきのラムレーズンも、楽しみで何粒かずつ食べます。ホットケーキに入れることもありますが、基本、このまま爪楊枝で突き刺して食べます。減ってきたら、ちゃんと追加しますよ。そうそう、昨日次男坊がこんなものをくれました。「これひと袋で、一食分置き換えられるらしいよ、味覚糖のやけん、味はよさそう。他に溶かして飲むタイプもあったけど、これはグミ。食べてみたら?」といってくれました。ネット購入で、段ボールに入っていたから、「なら、これから晩御飯食べんで、これ食べると?」と尋ねたら、「いや、それは味気ないけん、晩御飯は食べるよ。」と言っていました。続けて次男坊が、「これ、普通のご飯食べてからさらに食べると、食べ過ぎになると思うけん、気をつけらないかんね。」といいます。賞味期限を見たら、来年の6月まで大丈夫らしい。「なら、なんか災害があったとき用の、保存食にできるかもね。」ためしにひと粒食べてみたら、なかなか噛み応えのある、なんか栄養たっぷりな雰囲気のグミ。味が微妙なので、おやつにしてしまうことはなさそうです。この商品を検索してみたら、「ヒトの健康に欠かせない必須栄養素を理想的に配合した、完全バランス栄養食」と書いてありました。つまり、これだけを毎食食べ続ければ、必要な栄養素がすべて摂れるから、健康を保つことができるということなのでしょう。だけど、そんなことは無理です。一食をこれに置き換えるだけでも、ちょっと抵抗がある。やっぱり、野菜とか肉とか魚、いろんな物、いろんな歯ごたえの物を楽しみたいですね。あと、これは食べ物ではないけれど、この頃よくおかずにかけるもの。アマニ油は、昨年からずっと使っていますが、左側の「おろし柚子ぽん酢」は、最近使い始めたものです。「金のごまだれ」も好きだけど、この「おろし柚子ぽん酢」も大のお気に入りになってしまいました。私の人生、あと何回くらい口からの食事をすることができるのか、想像もつきませんけれど、せっかくですから、美味しく頂きたいものです。では、おまけ。月曜日に例のビーズ織をくっつけたマグボトル入れをコーラスサークルに持っていって、みんなからいっぱい褒められて気分が高揚した私。張り切って、またまた作っていました。たて糸の始末が結構時間がかかるのですが、始末をしないまま、この四枚を一気に織りあげてしまいました。今回は、「四つ桜」という可愛い模様。ハートが四つ組み合わさった桜の花です。これをどう使うか、考えています。

2019.04.24

コメント(8)

-

ビーズ織の使い道その2

昨夜できあがったばかりの、少し幅広のビーズ織を、さっそくつけてみました。これです。毛糸で花びら編みして作っていたマグボトルカバーは、冬用。ならば、と、夏用のマグボトルカバーを作りました。夏場はとくに、水分補給が大事。自動販売機で買いたくないので、買い物にでも、マグボトルを持って出かけます。だから、出番は多いはずですよ。元々の形では、Dカンがついているだけでしたけれど、私は持ち手がついているのが好き。それで、上に平ひもを縫い付けて、ついでに、以前作っていた和風ストラップもぶら下げました。これは、切り取った布です。筒型に縫った布に、丸い底布が縫い付けてあったけれど、それが微妙によがんで(歪んで)いたし、ちょっと長かったので、思い切って切りました。縫い代をくるんであった右側の布も取り外し。このせいで、不安定になっていた気がする。というわけで、108円のペットボトルカバーが、ちょっと和風のマグボトルカバーに変身しましたよ。それと、もう一つ。このミニ手提げ(硯箱入れ)にも、ビーズ織のピースをはってみました。これは、毎回仮名書道教室に持って行っているものです。仮名文字の練習以外にも、落款を押したり、バーコードを切り取って貼ったりするので、必ず持っていきます。この中に入っている「筆巻き」が、実はお気に入り。100均で買ってきた竹ひごを、刺し子糸でつなげて作った自作の筆巻き。この硯箱にちょうど入るように作りました。仮名書道用の筆はとても細くて短いので、これで十分なんです。右上の木綿に包まれた長方形のものは、仮名書道用の硯。一回に、水3滴分くらいしか摺りませんから、これで十分なんです。ビーズ織の使い道があったので、よかったです。さて、では今日の私の行動を少しだけ紹介。朝6時半に起床。朝ごはん前にまず文鳥のお世話。豆苗の水替えをしてから、餌や水を替えました。それから、おそうじ。床をウエットシートで拭いてから、スタンド式の掃除機でぶーーん。それから、トイレ掃除をすませ、廃品回収の準備。昨夜のうちに、出すものを玄関に並べていたので、あとは門の外側に並べておくだけですけどね。5往復くらいして、段ボールや、新聞紙、雑紙などを出しました。すると、まだ朝日が横から当たっていてとても綺麗だったので、部屋に戻り、一眼レフカメラでの撮影。30分くらい撮影をしてから部屋にもどり、朝ごはんです。昨夜作っていたチャーハンが弁当箱に入っていましたから、そのチャーハンと黒酢もずく、納豆の朝ごはん。しばらくパソコンでネット検索をして、10時半を過ぎてから買い物に行きました。最初に行ったホームセンターは、すでに満車だった(ポイント5倍デーのため)ので、行くのをやめて、100均へ。(なにか、ビーズ織をくっつけて使える物はないかなぁ・・・)無地の手提げにくっつける、というのも考えたけれど、安っぽいからねー。うろうろしているうちに、ペットボトルカバーを発見。紺地にワンポイントの模様が入っているだけ。それなら、この模様を隠すようにビーズ織をくっつければ良さそう。内側がゴム引きとかアルミになっていないので、縫うのも簡単そうでしたから、これに決定。それから、額に入れて飾るかもしれないから、A4の額をもうひとつ購入。そのあと、今度はスーパーに行って食料を買い込んできました。帰ってきてから、昨夜干していた洗濯物を片付けて、ちょっとだけ、旦那のパソコンの前に積み上げてある紙類の整理。実は探している物があったんです。結局見つからなかったけれど、せっかくだから、ハガキ類、封筒類、書類の三つの山に分けて、それぞれを輪ゴムでとめて出来上がり。一個も捨てていませんよ。何が大事かわからないですものね。それからお昼ごはん。チャーハンの弁当箱がもう一つあったので、それと、塩サバ、ワカメスープの昼ごはん。そのあとで、最初に紹介したマグボトルカバーの縫い直しやビーズ織の貼り付け、もう一つの仮名書道教室用の硯箱入れなんかを仕上げて、写真撮影。それから、今日撮った写真を整理して、PhotoshopElementsでトリミング、文字入れなんかをしました。するともう夕方になったので、晩御飯の支度です。今日は、豚汁。大量に出来上がりましたよ。晩御飯の時には、それに加えて、母が作っていたほうれん草とパスタの料理も添えて・・・二階に戻り、旦那が洗濯していた洗濯物を干して、三人分のコーヒーを淹れて、ようやく、ブログを書いているところです。では、朝日が当たっているときに撮った、庭の写真をどうぞ。さて、それではまた、ビーズ織をしよう。 どんな柄にしようかしら?・・・あ、文鳥たちとも遊ばなくっちゃ!!

2019.04.21

コメント(8)

-

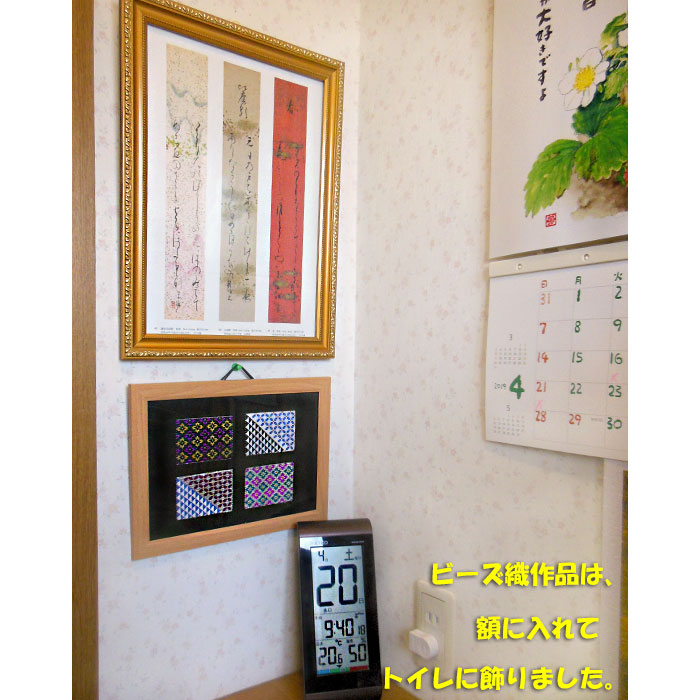

ビーズ織の使い道

これは、今日撮った写真です。ずっと考えてきたけれど、こんな風に飾ってみました。ここは、二階のトイレです。今までパステル画を入れていた額に、黒の台紙に両面テープでビーズ織のピースを貼って、飾ってみましたよ。和風の模様ですから、上に飾っている、仮名書道の大先生の先生(私の入っている書道会を作った人)の作品とも雰囲気が合うかも。こうして飾ればいいのよね、と少し良い気分になったので、今度はさらに幅を広くしてみました。使っている針は、10.5cmです。さっきようやく糸の始末も終わったので、載せますね。幅 7cm、長さ 7.5cm に出来上がりました。バッグのポケットにつけてもいいですね。ただ、その場合は、どうやって丈夫に縫い付けるか・・・ ちょっと工夫する必要がありそうです。 それでは、昨日載せなかった写真を。今真っ盛りの「姫ウツギ」です。独特の花びらの質感と、おしべの茎(?)の形がとても個性的。ね、おしべの茎が平べったくて、面白いでしょ?こんな花も見つけました。基本は5枚花びらですが、じっくり眺めていると、四枚のも見つかります。まれに、六枚花びらのものも見つかりますが、あまり可愛くないですね。これなら、まあまあかな?姫ウツギの花の裏側は、ちょっとかわいいです。さて、明日は子供会による、町内の廃品回収ですよ。晴れそうですね。よかった!!

2019.04.21

コメント(6)

-

ハナバチと可愛いツツジ

今日も、ブルーベリーを見に行きました。ちゃんと虫が来て、受粉させてくれているかなぁ・・・触角がとても長いハナバチですね。こんなに触角の長いハナバチは、シロスジヒゲナガハナバチか、ニッポンヒゲナガハナバチのどちらか。確認のしかたを調べましたよ。見分けるには、翅の模様を見るしかないようです。よく見たら、翅の模様が写っていました。だから、今日うちのブルーベリーにやってきていたのは、「ニッポンヒゲナガハナバチ」だとわかりました。よかった!!口元が黄色になっているのは、花粉がついているのかな? と思ったら、違うようです。こちらにすごいマクロ写真がありました。 ニッポンヒゲナガハナバチ本当に口のところが黄色なんですね。びっくり!!それからね、モフモフのマルハナバチ君もいましたよ。マルハナバチの方は、ブーンと音を立てて飛び回りますが、ヒゲナガハナバチの方は静かなものです。しばらく眺めていました。庭の反対側のピンクのツツジのところへ移動。大好きなピンクのツツジが、だいぶ咲きました。少しだけ、アップにしたもの。少し濃いピンクの筋が入っているものもあります。明日はもっと咲くでしょうね。楽しみです。最後におまけ。相変わらず釣り番組を見ながら、ビーズ織をやっています。この模様は、「唐花菱」という模様をアレンジしたもの。本にのっている通りに作ると、だんだんずれてくるので、ずれないようにしました。

2019.04.20

コメント(4)

-

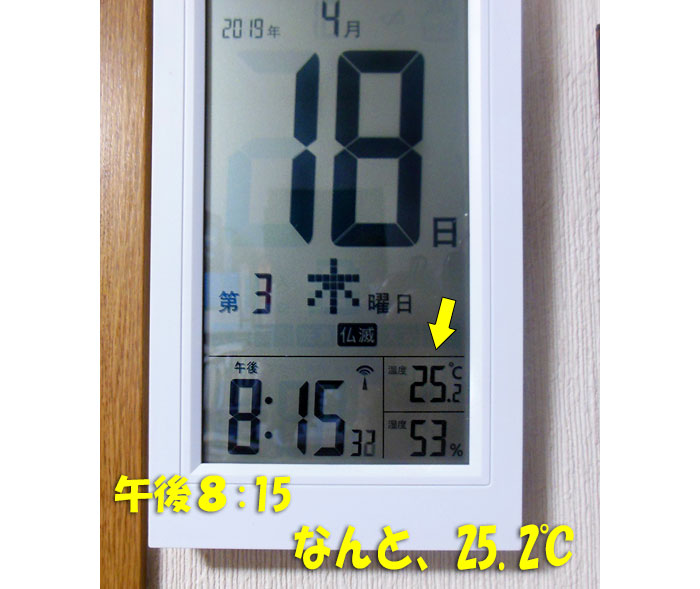

ラナンキュラス・都忘れ・姫ウツギ・ピンクのツツジ

今日は、昨日よりもさらに暖かでしたね。夜になっても、25℃以上。冷房を入れるほどではないけれど、部屋の窓を網戸にしました。そうそう、最近「釣り番組」ばかり見ているせいか、お店に行ってもお魚に目が行く。毎日、なんかお魚を食べていますよ。今日は、塩サバと、ワカサギの佃煮を食べました。これは、朝ごはん。では、今日のお題、庭の花たちの写真をのせます。真ん中のめしべが少し伸びたかな?そして、都忘れ。白とピンクに少し遅れて、紫色の都忘れが咲いてきました。そして、姫ウツギも。それから、可愛いピンクのツツジ。このツツジは、薄い色や濃い色が混じっていて、花びらが二重になっています。おまけ。八重桜の花びらがたくさん散っている地面を撮っていたら、このナミアゲハは、ずっと私から50cmくらいの場所で、バタバタ羽ばたきながら蜜を吸っていましたよ。去年育てたナミちゃんのことを思い出しました。今年は、どうしようかなぁ・・・

2019.04.18

コメント(10)

-

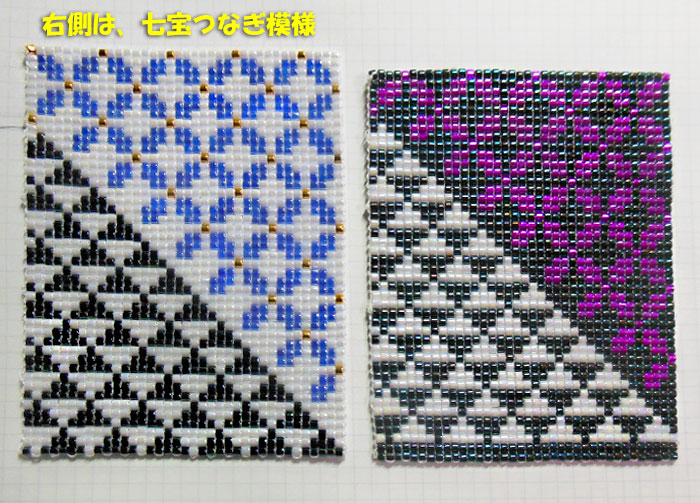

ビーズ織をなんとか整理してみました。

なんか面白くて、なかなかやめられない、ビーズ織。幅のせまいストラップやブレスレットは、すぐに出来上がってしまうし、もう十分な数できたので、今度は、少し幅の広いものを作っています。横幅、37個くらいで、何個か作りました。これは、三角が規則正しく並んだ「うろこ模様」と、「七宝つなぎ」という日本古来の文様を織ったもの。今作っているのは、また色を変えてみています。これ以外でも、こんなのやこんなの。面白いけど、使い道がない。額に入れてみようかと思ったけど、サイズがバラバラだしね。やっぱり、手提げやバッグ、小物入れのポケットなどに貼り付けるのが無難かな・・・この間大量に作っていたストラップは、コーラスの仲間に一人2個ずつプレゼントしましたが、まだまだ手元に残っています。せっかく作っても、私の場合、箱などにしまい込んでいると、その存在を忘れてしまうので、ないのと同じになってしまう。それでは楽しめないので、見える収納ができないか、考えてみました。それが、これ。以前一枚100円くらいのハンドタオルを買ったら、こんなブラのフックにかかっていたんです。捨ててもよかったけれど、なんか使えないかなぁと、ついつい保管しておいたものを見て、ひらめいた!!滑り止めを貼って、ここに並べてぶら下げたら、目につくし、すぐに使えるんではないかしら??こんな感じ。 そのうち、もっといい場所に飾って収納するつもりですが、さしあたり、ここにぶら下げましたよ。(自己満足の世界です。)(上の青いかごには、大量の色紙が入っています)せっかくだからこんなごちゃごちゃしたところでなく、白い壁のところに飾ってもいいかも・・・ では、今日の庭ね。これは、朝母を病院に送っていくときに、写した写真です。早朝に、母が庭の手入れをしたあとです。日中、この状態で干していて、夕方ごみ袋にまとめていたらしい。まだまだがんばる、85才の母でした。では、他の花も。ミヤコワスレが、どんどんふえてきました。(実ができるかな?)ところで、今夜、妙に暑いなあ・・・と思ったら、室温が24.4℃でした。長ズボンだと暑かったので、七分丈のズボンに替えましたよ。あっと言う間に夏が来そうですね。

2019.04.17

コメント(6)

-

庭にやってきた虫たち

花がたくさん咲いてきたので、虫たちがいっぱい来るようになってきました。うちにはブルーベリーもありますから、どんどん虫に来てもらって、受粉してもらいたいのですよね。これは、翅の先が黒いので、ツマグロヒョウモンのメスです。ちょっと色が似ていますが、別のチョウ。これは、ヒメアカタテハの、たぶんオス。メスだと、前翅のラインが、もう少し丸い感じ。そして、ブーーーーン・・と忙しく蜜と花粉を集めているのは、マルハナバチの分布と特徴いろいろ調べてみたけれど、はっきりとはわからないまま。お尻の先はオレンジじゃないし、そんなに毛が長いわけでもない。胸のあたりもオレンジじゃないもんね。わかったら、また付け加えます。それから、我が家にずーっと毎年現れてくれる虫。ハンミョウ君。拡大してみましょう。この長い白いキバで、メスの体をがっちりとうしろから羽交い絞めにして、交尾をするんですよ。しばらくしてから、草がある方へ去っていきました。あ、それからね、虫ではないけれど、今日発見したこと。昨年母が植えた球根からどんどん伸びてきて、ラナンキュラスの花がたくさん咲きました。今まで知っていたラナンキュラスの花は、もっとたくさんの花びらのかたまりで、中心がどんな風になっているか、気づかなかったけれど、これはよく見えます。アネモネみたい。でも、よく見たら、おしべが違いました。上が、ラナンキュラスで、下が、アネモネです。アネモネを見ると、もろみ味噌を思い出したのですが、ラナンキュラスの中心部分は、うに丼そっくり。これで、見分けがつきます。ただ、普通のラナンキュラスって、こんな風に花びらが多くて、中が見えないです。では、最後に、最近見ている動画を紹介。huluで、魚釣り対決の番組をずっと見ています。59本あるので、まだまだたっぷり見ることができそうですよ。今から見るのは、佐々木大魔神さんと野々村真くんがゲストの回です。他にも、NHKオンデマンドで、怪魚を釣るシリーズがあるので、それもよく見ています。深海魚を探る番組も好きだしね。だから、というわけではありませんが、今日の朝ごはんの写真を。お弁当に入っている鯛の吸い物は、美味しかったですよ。

2019.04.16

コメント(4)

-

幅広ブレスレットが完成しました。

今回作っていた幅広の模様のブレスレットは、今朝次男坊が見て「うわ、カッコいい。なんかいいやん、この模様。」と、にこにこしながら褒めてくれました。それで、俄然張り切って午前中いっぱいで、無事完成。昨日の午後に作り始めたもの。最近は要領がわかってきたので、失敗がすくなくて、早く出来上がるようになってきました。(間違えたら、針をもとに通しなおして、またビーズを入れ直し、もう一度通すことになるので、時間がかかる)マグネット式の留め具をネットで買っていたので、それをつけました。指先がだんだんと不器用になってくるのに備えて、脱着が楽なものにしておかなくっちゃ!!以前ご紹介していた、既製品のブレスレットと、似たような幅です。既製品のブレスレットは、ビーズ織機で織ったものではなく、たぶん針で刺していってつないだもの。よく見ると、斜めにつながっていますからね。私が使っているデリカビーズも、相当小さいのですが、これは、さらに小さいビーズです。作った人は凄い。私は初心者だけれど、だんだんと技術が向上してきたなぁ・・・と思います。陶芸とかやっていると、できた作品の置き場所に困りそうですが、こういうビーズ織のものは、場所をとらないし、プレゼントでも喜ばれそう。まだ、当分続けそうな予感・・・さて、昨日のせていなかった庭の写真を。コデマリが咲きはじめました。雪柳とそっくりですね。山椒の雄花。これはまだ、おしべの先の葯が開いていませんが、こちらは、葯が割れて、中の花粉が出てきています。ただし、並べて植えてある「朝倉山椒」のほうに、まだ雌花が咲いていないの。だから、受粉はできませんね。雌花が咲くまで、雄花が咲いていたらいいけれど。それから、我が家のブルーベリー三種類を。まずは、これが一番の古株。全体に緑色っぽい。この丸っこい花が咲いているのは、フェンスのそばに植えた方のブルーベリー。この細長いたてすじのある花は、手前側のブルーベリー。花は細いけれど、実はでっかいのができます。ハナアブやミツバチなんかがいっぱいやってきていましたから、受粉できたものは、実になる予定。そのうち、めしべがついている根元付近(子房)が膨れてきたら、大成功。それから、がんばって咲いてくれている八重桜。よく見ると、面白いの。めしべが、葉っぱの形をしているんです。我が家の八重桜は、たぶん「関山」という品種だと思うのですが、めしべが「葉化(ようか)」していることで有名な桜として、「一葉」という品種があります。 一葉(新宿御苑の桜2)そして、葉化しためしべが二本つき出しているのが「普賢象(ふげんぞう)」という品種 普賢象(新宿御苑の桜その1)うちのは、一本が目立ち、よく見るともう一本ある・・・という感じかな?では、今からちょっと家事タイム。

2019.04.14

コメント(8)

-

仮名書道教室の仲間が増えました。

三月は、なんと三回のお稽古日すべてが、私一人で、とーーーっても寂しかった。というか、気づまりだった。今日はどうかなー??? と思いながらドアを開けたら、まあ、知らない人が。同じくらいの年の方です。四月から、仮名書道を始められるようで、お義父さんの形見の書道用具を持ってこられていましたよ。白内障の手術を両眼ともされていた人も、無事復活。新人さんが、いろいろと説明を受けているときに、私ら二人は、手術のこととか、16歳になるペットの老犬のオムツの話とかで盛り上がっていました。そうそう、もう一人、レーシック手術を受けるからとお休みされていた人は、病院に行ったら白内障であることがわかって、白内障の手術をされたそうです。そちらも、落ち着いたら来られると思います。やっぱり、何人かいないと、見せやっこ(見せ合い)できないし、盛り上がらないからね。この間の書道研修会で習ったことを説明していたら、先生が、「yuminさんのこと、先生たちがよく覚えてましたよ。ものすごーく印象的やったらしいです。」って。自詠の短歌を持ってきて、書いてもらったし、優しい方の先生とも、いっぱいおしゃべりしましたからね。では、庭の花の写真を。まだまだお花はいっぱいだけれど、これくらいで。最後におまけ。今作っているビーズ織は、これ。こぎん刺しでも、何回か刺したことのある図案です。いいのができそう。

2019.04.13

コメント(6)

-

カエデの雄花と雌花

明日は、四月分の書道作品を持っていく日なので、昨日と今日は、がんばって練習していましたよ。いつも5種類提出で、そのうちペン字と現代文の漢字仮名交じりは、いつも三か月分書いて見ていただいているので、相当な量になります。いつも、丸二日間くらいで書いていますよ。さっき無事出来上がったので、日記を書くことにしました。では、この間のせそこなっていた写真を・・・4月5日に公園で撮った写真ですよ。満開の桜の隣に、一本生えているカエデ。小さな花にピントを合わせて、がんばって撮ったけれど、後で見たら、虫がいっぱい。めしべのプロペラかと思って撮っていたけれど、これもあとで見たら、虫でした。ようやく、ぱっちりピントを合わせて撮れた雌花が、これです。見つかりましたか?葉っぱの付け根の赤い色が、見事ですね。最後におまけ。昨日届いた書道誌に、私が書いた物が掲載されていましたよ。そして、無事昇級。うれしいです。やったー!!

2019.04.12

コメント(6)

-

ついに、シロハラと接近遭遇!!

なんか、うちの庭にいるよねー、と思いつつ、しっかりとした観察ができなかった鳥さん。今日、小雨の中買い物に出かけて帰ってきたら、あら、ツツジの向こう側に、ちょんちょんと飛び跳ねている鳥さんが・・・あ、玄関にデジカメがあった。脅かさないように、カメラを取りに戻ったら、鳥さんは、スノーフレークあたりに移動。カメラで狙ったら、気配を察してか、駐車場の方にちょんちょん行きました。そして、となりとの境のブロック塀に止まり、向こう側へ、ピョン。お腹が白っぽくて背中が茶色の鳥さんです。あとではっきりと写真で調べるために、何枚も撮りました。お隣は、もう何年も前に、ご夫婦二人とも亡くなっているので、野鳥にとってはラッキーな環境ですね。息子さんが時々やってきて庭の手入れはされていますけれど、雑草はすぐに生えるから、小さな虫とかミミズとかいるのかも。私が塀越しに見ているからか、逃げないでそこにずっといました。何枚も撮った中から、模様がはっきり見えるものを。比較のために、シロハラのオスの写真をのせておきます。だいぶ違いますね。で、こちらが画像検索した一部分 シロハラのメスです。ここから、追加記事 シロハラは、ロシアのウスリー地方(樺太の海をはさんだ向かい側あたり)で繁殖し、冬になる10月下旬頃から、朝鮮半島や日本に渡ってきて、越冬する鳥だそうです。観察した人によると、冬季のシロハラには、越冬テリトリーというのがあって、約0.5ヘクタールくらいの広さに一羽がいるそうです。そして、その中に別のシロハラがやってくると、追い払ってしまうのだとか。ということは、うちにやってくるシロハラは、いつも彼女(この写真の鳥)だということになりますね。では、おまけ。八重桜ね。小雨のために、空が暗くて残念ですが、ご紹介。今、五分咲きくらいかな?ちょっと気になって、昔の写真を見てみましたよ。これは、デジタルデータが残っている、最初の頃の写真です。枝の付け根の方まで、花が咲いています。それが、ここ数年は、枝先の方ばかり。樹木も年を取るんですねー。

2019.04.10

コメント(10)

-

「ポツンと一軒家」と、春の庭

ブログ友のごねあさんが、よく「ポツンと一軒家」という番組のことを紹介されているので、興味がありましたが、なにせテレビを見る習慣がないので、そのままになっていました。でも、先週末に、ふと気づいたらアマゾンプライムの番組にあったので、それから見ています。はじめ、全く気付かないまま、シーズン2から見てしまったので、今度はシーズン1の「特番」の時から見始めました。まあ、無謀ともいえるような捜索になることもありますけれど、数々の幸運と人々の優しさに恵まれ、毎回素敵な内容になっていました。林修さんという方がしゃべるのも、今回初めて見ています。(所ジョージさんは知っていますから)それにしても、いろんな人がいろんな場所で、いろんな理由があって暮らしているんだなぁ・・・と、感心することしきり。涙をふきふき、見ていますよ。昨夜も、ブログの記事を書くのも忘れて見ていたの。今日は、これをアップしたあと、また続きを見ます。では、昨日撮っていた庭の花の写真を。これは、昨日行った公民館の桜が散っているところ。もう一つおまけ。いまだにやっている「ビーズ織」春になったので、春色のブレスレットを作ってみました。だいたい二時間くらいで出来上がりましたよ。この模様も、私のオリジナルですよ。日曜日に、書道研修会に行ったので、お昼ご飯を食べる時間をけずって、パーツ屋さんに行き、実物を見て買ってきました。130円のを6色買ったので、780円でした。このケースは、108円。秋からは、110円になるのかな?量が少なくなると、端のほうにたまって、取り出しやすくなるように工夫されたケースです。ただし、一般的に、こういうケースは、一つひとつ別のフタがついているのですが、これは全開。手元が狂って倒したりすると、全部の色が混じるし、床にも散らばってしまうので、とても大変。というわけで、大き目の箱の中でフタを開けて取り出すようにしています。さて、では今から「ポツンと一軒家」の続きを見ます。

2019.04.09

コメント(8)

-

書道の研修会に参加してきました。

今日は新幹線で博多駅まで行くつもりでしたので、朝8時半には家を出ました。その前に、パチリ。オダマキが開いたので、うれしいです。原種のチューリップは、植えっぱなしで毎年咲くので、経済的ですね。今朝はまだ開いていなかったので、昨日の写真もおまけ。奥の方にちらっと見える八重桜も、枝先にちらほら開いた花があるんですよ。真ん中あたりの赤いところは、久留米ツツジです。水仙とか百合がたくさん咲く方の庭は、真ん中あたりの緑色の丸いヤブツバキの木の向こう側です。西側の庭は、建物の向こう側で、駐車場からはまったく見えません。片道300円なのに、とても立派な切符です。帰りが時間ぎりぎりでもあせらなくて良いように、往復切符を買いました。さて、ここからが本題です。今日は仮名書道教室に入っている人が参加できる研修会。会費は4000円。講師の先生をお呼びしたり、会場を借りたりしないといけませんからね。私が入っている教室の仲間はみんな都合により欠席だったけれど、先生のお宅で毎週習っている人たちの中から三人来られていたので、その人たちと一緒に座っていましたよ。研修会ですから、最初に少しだけお話があり、その後は、個人指導をしていただきます。皆は、どんな指導がされるのか、横で真剣に聞いています。神戸を中心に活躍されている先生ですが、大阪のノリ?? けなす言葉が面白い。「こらあかんわ。」「線が、ただ書きました~てなってるやろ。しゅっと力強くな。」「あ、これならえぇわ。やけど、あとがあかん。」「よー見ときーや。わたしらこないするねん。」というような感じです。(微妙に違うかもしれませんが、大体こんな風)これが、朝の10時12時までと、昼食のあと、1時から3時までありました。私ももちろん見ていただきましたよ。そして、3時からは、実際にその場で書いてみせてくださいました。「即興やから、あかんとこもあるねんけど、かんにんな。」みたいな感じ。私は、今年の作品作りを自分で詠んだ短歌(自詠)で書く予定ですが、それを言ったらなんと、私の短歌も作品に書いてくださいましたよ。 手のひらの まるみの中の文鳥が 産みしたまごの その熱さかな by yumin「文鳥だけ漢字にして、あとは平仮名にしようかと思っています。」と私が言ったので、そのように書いてくださいました。「の」がいっぱい出てくるのでどうしよう・・・、別の「の」の字(能・農・濃・野など)を交ぜた方がいいのかな? と思っていたけれど、「ええやないの。字を変えんでも、そのままで。」と、言ってくださったので、勇気100倍です。「文鳥っていう漢字は、なんか可愛く書きたいんです。」と言うと、「私のが可愛く書けたかどうかは、わからへんけどな。これからまた、やってみて。」とにっこり。「うちら、人の作った短歌ばっかり書いてるのやけれど、本当は自詠の歌を書いたほうがすばらしいんよ。がんばってな!!」あとは、どんな大きさの紙を使うか、縦に使うか横に使うか、文字の配置をどうするか、変体仮名をどのくらい使うか、文字の濃淡、かすれの位置をどうするか・・・そして、主人公である「文鳥」という漢字をどんな字体にするか。いろいろ考えることはいっぱい。楽しみです。4時の終了まで参加して、同じ新幹線で帰る人と、ずっとおしゃべりしながらご一緒しました。なんと、その方は私の家の近所で、詩吟の教室の先生をしていらっしゃる方でした。詩吟の教室で、元の漢詩と書き下し文、それと今様の歌を筆で書いて生徒さんに渡す必要があるので、書道教室に通っているのだそうです。我が家から歩いて5分くらいの場所に、詩吟教室があったとは、知りませんでした。同じ教室には、池坊のお花の先生もいらっしゃいます。書の心とお花の心には、通じるものがあるのだそうです。左右対称ではなく、バランスを崩した美しさを追求するところ、濃淡とか配置で奥行を出すところ、空白の部分を生かすところなど、確かに共通していますね。今日は、本当に充実した一日でした。

2019.04.08

コメント(6)

-

膨大な数の写真を私はこんな風に整理しています。

いきなりパソコンが壊れてしまうことを何回か経験したため、だいぶ前から、大事なデータは外付けのHDDに保存することにしています。そうしたら、パソコンが変っても、全くこまらないですから。パソコン本体には、ほんの少し基本的なソフトとわずかなデータが入っているだけ。その外付けHDDも、容量いっぱいになってしまうと、これまた壊れることがあるので、何年かたった頃に、余裕のあるサイズの物に入れ替えてきました。昨日一日で400枚以上の写真を撮ったことを書いたら、nikさんから、どうやって整理しているのかというお尋ねがありました。以前、紹介したことがありますが、また紹介させていただくことにします。まず、なんで一日で400枚以上撮ってしまうことがあるのか、昨日のフォルダーの中身から。これを見ていただくとわかると思いますが、同じアングルで何枚か撮ることがよくあります。なぜかというと、あとで見たときに、肝心なところにピントが合っていないと、がっかりするから。また撮りに来る、ということができないことがほとんどですからね。それと、ほんの少し向きを変えて撮ってみたりもします。これも同じ理由。ずーーっといって、ここまでが、公園で撮った写真。よく見たら、411枚撮っていました。写真の上に、フォルダの名前が表示されていますが、昨日のフォルダ名は「公園の桜かえで鳥」となっています。あとで、2019年の4月のフォルダを開けると、この名前が見えますから、だいたいどんな写真が入っているのかわかります。階層がどうなっているのか、まずは、3月のところで紹介しますね。「0私が撮った写真 新」というフォルダの中に、「2004から2016」「2017」「2018」「2019」「2020」などのフォルダがあります。ためしに2019年のフォルダを開けると、12ヶ月分のフォルダがあり、3月フォルダを開くと、3月の日付けと内容説明の名前がついたたくさんのフォルダが現れます。その中から、「2019-3-30 庭の花ヒゴスミレフリージア」というフォルダを選んでクリックすれば、その日に撮ったすべての写真が入っているというわけです。旅行に行ったときの写真も、下の図のように、2015年の5月のフォルダをあけると、「2015-05-20 高千穂・天岩戸神社」という名前のついたフォルダがありますから、そこをクリックしたら、その日の写真が見られるようになっています。また、ブログ用に、トリミングしたり、文字入れをした画像は、「kororinデータ」という別のフォルダに整理してありますよ。2017年フォルダの中の10月フォルダをあけたら、「1-1」「1-2」という名前がついた画像が並んでいます。これは、「日-番号」を表していて、10月1日に作った、一番目の画像が「1-1」ということになります。これを見れば、何日にどれくらい画像処理したかもわかります。昔は、それぞれの画像に「wasurenagusa」とか「bara」とかの名前をつけていたことがありますが、これでは処理した時期がわからなくなるし、同じフォルダ内には同じ名前の画像を入れられないので、なにかと不便です。検索するのが便利なくらいかな?デジカメで写真を撮るようになってからの、すべてのデータを保存していますが、まだ1テラバイト分もありません。今つけている3テラバイトの外付けHDDの5分の1くらいですから、余裕です。昔の写真も、アルバムに貼った状態のまま、デジカメで撮って、データで保存し、写真の方は捨てました。かさばらないので、なかなか良いです。で、昔の写真を見ながら急に思い出したのが、トレンチコート。これは紳士用ですが、婦人用のトレンチコートを小学校6年生の時に買ってもらって、愛用していたんです。色は、もう少し薄くて、アイボリーみたいな色だった・・・私のとそっくりなのを探したけれど、なかなかない。こんなボタンじゃなかったの。革を編んだようなボタンでした。これが大好きだったのです。長さはこれくらい。本式の、イギリス軍が使っていたようなデザインではありませんが、とってもかっこよかった。こんなコートを着て、ランドセルを背負っていたので、不思議な感じだったかも。6年生の時と今と、身長は同じなんですよ。だから、6年生の頃には、大人用の服を着ていました。スカートも、クラスの他の人とは違って、こんなハイウエストのサスペンダースカートが多かったなぁ。高校生の頃まで着ていたと思っていたけれど、フォルダの中をよく見たら、大学一年生の時の写真に写っていましたよ。このコートは、まさしく小学生のときに買ってもらったコートです。トレンチコートなのがぼんやりとわかりますね。 この写真に写ったときにも着ています。メンバーのうち、女性はみんな同じ大学の同じ学部の人たちですが、男性は知らないなぁ。(左の一番前に写っている人は、私と一緒に、受験の練習のため一期校の長崎大学を受験した人。長崎大学には合格したけれど、自宅から通いたかったので、地元の大学(二期校)に行ったのでした。)電車か汽車に乗っている写真もあったから、どこか遠くに、研修に行ったみたい。腕章とか名札とかつけてるし。(集合前なので、みんな笑っていますね。私も横を向いて楽しそう。トレンチコートを着ています。)フォルダの説明をしようとしたら、なんか大学時代の事を思い出して、なつかしかったです。あ、桜の写真をのせそこなった・・・ま、いっかー。

2019.04.06

コメント(10)

-

お花見二回目は、鳥さん・タンポポ・キュウリグサ

今日、四月分の短歌会に出す作品を、会場のお寺に届けにいきました。沿道の桜が綺麗でしたよ~。それで、家に帰る前に、公園に寄りました。(車に一眼レフをのせていたの)今日撮った写真は、なんと402枚。全部のせるわけにはいかないので、その中からまずはこれ。私が一眼レフでパシャパシャ写真を撮っていたら、ヒヨドリがやってきました。しきりに、花の中にクチバシを突っ込んで、蜜を吸っていましたよ。ふと気づいたら、二羽います。ペアですね。ヒヨドリはこれから恋の季節を過ごしたあと、卵を産み、子育てに入るのです。で、これはあとで、パソコンのモニターを見ているうちにわかったのですが、どうも、片方の頭がでっかい。というか、毛が逆立っている感じ。それですぐに調べてみたら、羽の色は、オスメス違いがないけれど、ベアでいるときに比べたら、オスのほうが頭の羽が立ってボサボサになっていることが多いのだそうですよ。違いがわかるでしょうか?ではもう一度、復習です。二羽一緒にいる時、メスは頭がなだらかで、オスはぼっさぼさ。では、大量に撮った桜の写真の中から、今日はこれだけ。開きかけの桜の中に、まだ初々しいおしべが見えました。では、今日のお題の二つ目。タンポポです。このくるくるしているめしべが受粉すると種ができて、綿毛で飛んでいきますね。この綿毛が、いったい何個あるのか知りたくて、セロテープを裏返しにして机に貼り、そこに一つずつ貼り付けていったことがありました。正確な数は忘れたけれど、200はこしていたような気がします。こちらは、半分くらい飛んでいった姿。種の上のほうは、ギザギザしていて、何かに引っかかりやすくなっています。綿毛の毛も、何本あるのか数えたい・・・そして、三つ目。キュウリグサ。きっと、私が子供の頃にも野原に生えていたのでしょうが、全く気付いていませんでした。たしか植物園でじっくり植物を観察していたときに、ふっと気づいたの。なんじゃ、こりゃ!! というわけで、すぐに調べたら「キュウリグサ」という名前の草だった。うちの庭には生えていませんよ。 でも、道端にはけっこうありますね。一度気づくと、その後は見つかる見つかる・・・最後に、綺麗だったので、これもおまけね。昔は食用だったとは知りませんでしたよ。

2019.04.05

コメント(8)

-

美しい花や若葉と花粉症のこと

昨日、あまりにも多くてのせそこねていた庭の写真からね。日光が透けている花びらや若葉は、本当に美しいですね。また、光と影がまじっているような写真も、なかなかいい感じ。ということは、早朝か、夕方近くがチャンスかも。さて、今日は、昨日見たNHKの「ガッテン!」のお話。今回は「花粉症」のことが取り上げられていました。花粉症の症状をやわらげるには、ワセリンを鼻の穴の内側に塗っておくと効果的だとか・・・今回取り上げられた「ワセリン」ですが、実は、私は子供の頃、日赤病院の耳鼻科で処方されて、鼻の穴の内側に塗っていたのですよ。小さな頃から、鼻血がよく出るたちで、幼稚園の頃の真夜中、「おかあちゃーん、気持ちが悪い、吐きそう・・・」と起きだした私が、用意された洗面器いっぱいに血をドバッと吐いたものだから、父も母もびっくり。夜中だけど、病院へ。そのときは近所の病院だったと思う。(中央区の白金町に住んでいた)そしたら、変な病気ではなく、それは寝ている時に出ていた鼻血を飲み込んでいて、あまりに大量だったため、吐いたのだとわかりました。その後、小学生の時も、中学生のときも、ほとんど毎朝鼻血。鼻をかんだりしたら間違いなく出るし、ちょっと頭を動かしただけで出ることもありました。血友病というわけではないけれど、なかなか鼻血がとまらず、チリ紙で鼻栓を作ってはめても、すぐにじゅくじゅくになり、鼻栓を通って鼻血が垂れてくる。上を向いて鼻血が止まるのを待っていて、鼻栓を新しいのに取り換えようとすると、鼻栓の内側に鼻血の固まりがくっついていて、引っ張り出すと、長く長く続いていて、のどの奥からも出てくるくらいでした。でろーーーーんってね。それで、日赤病院に行ったら、ワセリンのチューブを処方されて、一日に何回か鼻の穴の内側に塗るように、とのことでした。そして、「この鼻血は、20歳くらいには治ると思います」と診断されていました。この鼻の穴の薬(ワセリン)は、よく効きましたよ。鼻の粘膜がとても敏感だったので、とにかく乾燥しないように、というのと、表面を保護する働きがあったみたいですね。鼻血が出る頻度が本当に減り、最後は、大学生の時に、鼻血が止まらずお休みしてしまったのが最後かな。さて、花粉症の方にもどりましょう。この花粉症の研究が進んでいるのがイギリスということだったので、長男と「花粉症って、英語で何て言うとかいなね。まさか、フラワーパウダーシンドロウムやないよね。」と話していたら、後で調べたようで、「おかあさん、花粉症は(ヘイフィーバー)て書いてあったよ。」と教えてくれました。「フィーバーて言うたら、熱よね、花粉症で熱が出るかいな?」「なんか、食べ残しの牧草から発生する病気らしいけん、熱が出たとかも。枯れた草が関係しとーって。」「え? 枯草熱・・・・ あ、なんか、あったよねー、昔読んだ小説に出てきとった。」というわけで、急きょ調べたら、出てきました。そうです。40年くらい前、私は翻訳もののミステリーにはまっておりまして、ハヤカワ・ミステリー文庫を中心に、いろんな作家の推理小説を読みまくっていたの。 エラリー・クイーン、コナン・ドイル、アガサ・クリスティー、エドガー・アラン・ポー、ヴァン・ダイン、チェスタトン、クロフツ、ディクスン・カー、そしてカーター・ディクスン(これ同じ人です)気に入ったらとことん追求する私ですから、気に入った作家の本は、翻訳されて出版されているものは、すべて買いそろえていました。それを出版社別、番号順にきちんと並べるのが好きでねー。その頃大量に読んだ翻訳ものの推理小説の中に「枯草熱」という言葉が出てきたのを覚えていました。当時は、「枯草の中にいるとかかる病気だろう」と思って、さらっと流していたのですけれど、それが「花粉症」のことだったとは!! 40年来の謎がとけた気分。昨夜は、長男とそのことで、大いに盛り上がったのでありました。

2019.04.04

コメント(6)

-

お花と新芽、どちらも美しい!!

今日は、午後の日差しの中で、写真を撮りました。一眼レフで撮っていたら、母が縁側に出てきて、「昨日の夕方、水ばたっぷりやっとったけん、どの花も元気になっとろーが」ですって。その、元気になっている花や庭木の写真を撮りました。梅は、花だけでなく、葉っぱも美しいです。生垣の木々も、みんな新芽が美しい。八重桜も、新芽と花芽が出ているけれど、何個かフライングで、花を咲かせていました。この八重桜は、ここの最初の持ち主だった人が、50年前に植えたもの。植えたときには、すでにある程度の大きさになっていたでしょうから、樹齢はそれ以上ですね。うちの庭の手入れをずーーーっとやってくれている庭師の人が、「この桜は、もうだいぶ弱っとーね。」と言われたそうです。そのせいか、花は、枝の先ばかりに咲いています。母は、だめになったら、伐ってもらうと言っていますが、なるだけ長生きしてほしいですね。それでは、お花たちも。そして、これが、この間野鳥のシロハラがいた場所。えさになる虫とかミミズとかがいるのかな?

2019.04.03

コメント(8)

-

少し幅の広いビーズ織をやってみました。

ずっと、1.3cm幅くらいのビーズ織をしていたので、今度は、少し幅の広いものを作ってみました。ネットで見ると、バラの花とか、いろんな花がからんでいる模様とか、ややこしいのが多かったので、シンブルな和風模様にしましたよ。うっかり、縫い代みたいな部分を作ってなかったので、そのまま貼り付けています。赤い革の免許証入れは、20歳なりたてで免許証をもらってから、ずーーっと使っている物です。バッグに入れっぱなしなので、まだまだ使えそう。あ、10年前くらいにブラの部分が割れたので、別のブラシートを内側から貼り付けて、修理して使っています。バッグの中で免許証が迷子になったり、バッグから飛び出したりしないように、このケースに入れていますよ。今までは、たて糸が9本から11本くらいの物を主に作っていたので、大きい物にチャレンジ!!ビーズの幅よりも長い針を使わないと、糸を通せませんので、針も長いものに替えました。そうそう、この針は、たてに長く穴があいている、というか、細い針金の上下を接着してあるようなつくりなので、糸を通すときには、その隙間をあけないといけません。最初に使っていた針は、親指の爪で押し開けていたためか、途中で曲がってしまいました。それで、爪ではなく、待ち針を差し込んで隙間をあけるようにしたら、これがバッチリ!!針も長持ちしそうです。それでは、庭の花の写真です。これは、今日撮った写真ですが、じつは昨日この場所に野鳥がいたんです。シロハラという、ヒヨドリよりも少し小さいくらいの鳥。カメラを持っていなかったので撮れませんでしたが、私に気づいて、ちょっと進んで止まったので、しばらく見つめ合いました。実は、三月に見かけて写真を撮っていたのですよ。3月10日に撮った写真です。地面を歩いている鳥さん。拡大して、加工してみたら、こんな鳥。いろいろ調べた結果、シロハラだとわかりましたよ。3月15日に、近くの池のある公園でも見かけていたんです。近づくとビューッと林の方に逃げていくので、このくらいの写真しか撮れませんでした。このシロハラは、うちの庭も気に入っているのかもしれませんね。地面を歩いているところを二回見たので、ひょっとしたら、何回もやってきていたのかもしれません。昨日は、2mくらいの距離でじっくりと観察しましたから、間違いなく「シロハラ」だとわかりましたよ。また来てほしいな・・・

2019.04.02

コメント(8)

-

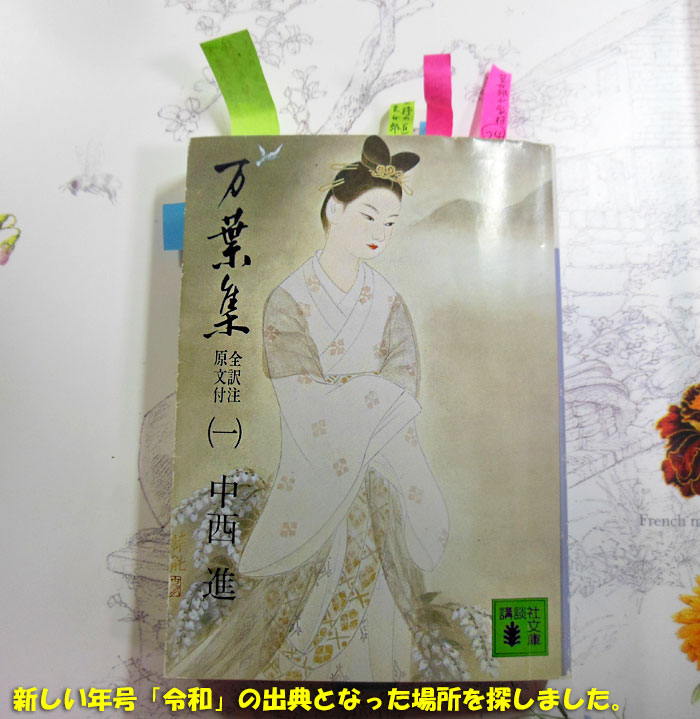

「令和」でしたねー。で、万葉集を。

11時半だと聞いていたのに、少し過ぎてからの発表でした。これはどうにも気になって、珍しくテレビを見ていましたよ。で、発表されたのは「令和」まさかの頭文字R出典が万葉集だとわかり、どの部分かいな、と万葉集を引っ張り出しました。すぐに、ネットでどの箇所かという情報が出て、梅の花の歌32首の序文にあるとわかりましたが、その梅の花の歌がどの巻にあるのかわからないと、探せない。しばらくしたら、それも載せてある記事がありました。第五巻でした。最初からずーっと読んでいくのでは、とても時間がかかったことでしょう。教えてくれた人に感謝です。この本でいうと、377ページでした。大伴旅人が書いた、漢文の序の中の文字です。これでは雰囲気が伝わりにくいので、現代語訳を。この中の最初のところ、「時あたかも新春のよき月、空気は美しく風はやわらかに」のところからとられた二文字です。現代語訳を見ると、なかなかの名文。みなを招いた旅人(たびと)さんの気持ちの高ぶりが感じられますね。ちなみに、この大伴旅人(おおとものたびと)さんは、万葉集の最終編纂者といわれる大伴家持(おおとものやかもち)さんのお父さんです。お酒をこよなく愛した人としても、有名です。さて、「令和」は、初めて日本の書物からとられた年号だということですが、序文は漢籍の影響をいっぱい受けているのも、確か。「蘭亭序」とか張衝さんの「帰田賦」の影響が残っている、ということですが、ここは大目に見て、日本人が書いた文章の中から、ということで話をすすめます。この旅人さんが催された梅の花を愛でる宴で歌を詠んだのは、こんな人たち。筑前は地元ですから、守(長官)と介(次官)、掾(三番目の人)がいますね。豊後と筑後、そして壱岐は長官だけ。対馬、大隅、壱岐、薩摩からは、目(四番目の人)が来ています。あとは、大宰の中の官吏、神司、陰陽師、薬師、算師など。では、どんな歌を詠んだのか、少しだけ。長官である大伴旅人さんは、 わが園に 梅の花散る ひさかたの 天(あめ)より雪の 流れ来るかもと詠んでいます。意味は、 私の庭に梅の花が散っている。天の果てから雪が流れ来ているのか・・・ (散る梅の花びらを、雪に見立てた)です。雪にみえるほどに、花びらがはらはらと散っていたのでしょうかね。「令和」という年号について息子たちと話をしていたら、「どうも、平和にすごしなさい、と命令されているみたいな気がする」と言うので、とっておきの漢和辞典で調べてみましたよ。そしたらね、やっぱり。「令」は、神のおつげをきいている神官の形からできた漢字でした。命令の「令」だもんね。おつげの通りにやったら、「良い・正しい・めでたい」ということなのでしょう。そして「和」は、そのまま和平の意味。だけど、従う、応えるという意味もありました。ということは、「令和」とつながると、(神のおつげに従って、正しく平和に生きていきましょう・・・)という雰囲気が漂うのは仕方ないことですね。納得でした。さて、年号が変わる5月1日までは、まだ平成です。何をするにつけても、「平成最後の・・・」とついてしまいそう。

2019.04.01

コメント(8)

-

公園でお花見

買い物に出かけようとして、先に公園に行くことを思いついていたので、一眼レフカメラを持って出かけました。公園の横には車をとめるスペースがあるので、そこにとめましたよ。写真のように、最初は薄曇りだったのですが、途中から、パーッと晴れてきて、うれしかったです。写真を撮っているうちに、また西の方から雲がやってきて、日が陰りましたけど、のんびりとお花見、気分が良かったです。では、ここでクイズですよ。写真の中に、面白い物が写っています。では、そろそろ正解を。矢印の先にあるのは?10年前にいた職場の桜を見ていて、初めて知った四枚花びらの桜の存在。それ以来、毎年桜の花見をするついでに、四枚花びらを探してしまいます。さて、今日は平成の次の元号が発表される日ですね。楽しみで、わくわくしています。とにかくM(明治)、T(大正)、S(昭和)、H(平成)以外の頭文字の元号になることは確かでしょう。旦那は、Kらしいよ、と言っていたけれど、どうなんだろう・・・

2019.04.01

コメント(10)

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

-

- ラン好きです♪

- Pna.マジェスティック、Bc.ガルフシ…

- (2025-11-13 15:42:56)

-

-

-

- 多肉植物コレクター集まれ!

- 冬型の成長具合を見る. オトンナ、ド…

- (2025-11-14 08:12:28)

-

-

-

- 花のある暮らし、宿根草

- 小径(その6)。アジュガが土止め。頭…

- (2025-11-14 13:57:42)

-