2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2016年09月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

戯曲「更け待ち藤戸」なぜ書いたのかの作者の疑問

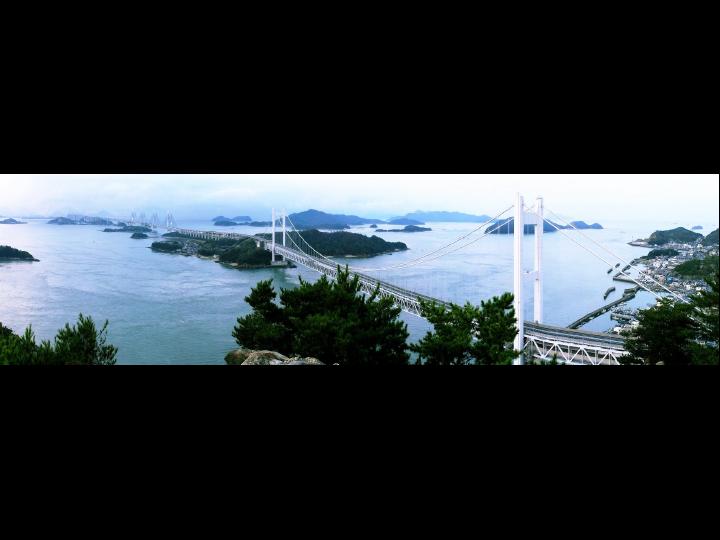

創作秘話 「更け待ち藤戸」2016/8/10 この作品を書いたのは私の今住んでいる在所の近くと言う事もあろう。また、鎌倉の時代を作った一つの事件があった、つまり、水島合戦で平家と源氏が戦った古戦場と言う事も関係している。 広島、水島、児島半島の藤戸の合戦は謡曲の舞台となり「佐々木が憎けりゃ笹までにくい」と言う老婆の嘆きが今でも聞こえてくるというものだ。 佐々木信綱と対岸に陣引くところの漁師のやりとり、に疑問をもったところからこの物語は始まって書くことにしたという事だ。 佐々木と漁師の出会い、むしろ漁師が佐々木に浅瀬を教えるために近づいたと言う方が正論のように思えた。 この合戦があった頃は今の倉敷は寒村で漁師たちが住んでいて自給自足をしていた。平家物語では倉敷は出てこない。 後にこの合戦の死者を慰める藤戸寺が作られ其の参道に団子屋が屋台の店を出しまんじゅうを売っていた、それが今の倉敷の土産に使われる藤戸饅頭だったという事は有名な話しである。 さて、ここでは老婆を大して重要視はしなかった。これは作り事としてよりほかに考えられなかったからだ。 果たして、平家が源氏に負けると言う要素が私には見えなかった。いくら瀬戸の水軍を源氏が味方につけても、源氏は海上の合戦をした事のない軍勢である。平家はもともと瀬戸内海を自分の庭のように行き来していたのだ。清盛は瀬戸の海を自領としていた。平家が敗れたのはなぜ、内部に噴烈が生じていたと言う方が正確なのかも知れない。それは天皇にかわって一介の警護者であった武士が天下を取ると言う事に対しての反対の勢力がうごめいていた、源氏が天下を取ってもそれは武士の政治の始まりを意味していた。荒法師文覚が登場するがたかが坊主になにが出来たであろう。使い走りには役を搔いたのかも知れない、また、以比人親王の命により動いていたとしても源氏にはそんなに利益はもたらさなかったとも思える。 清盛は白河法王と祇園女御の妹との間に生まれた実子なのである。 これは西行を書く時に調べ上げている。また、崇徳帝は白河法皇と藤原珠子の間に生まれた子として、後に珠子が入内する鳥羽帝は忌み嫌っていた。言ってみれば清盛と崇徳は腹ちがいの兄弟なのだ。 複雑に入り組んだ其の関係はあらゆる方向へ拡散していく。西行は清盛とは北面の武士のおりの同輩、崇徳帝とは歌で相照らすなか、西行はただ茫然と時の流れを見ているしかなかった。 この物語は藤戸の現在を書いた。 満月ではなく更け待ち月の夜、藤戸は涙を流す、それは息子を殺されたことへの老婆の嘆きではなく、京でなくなった一人の薄幸の人、待賢門院の嘆きとして書いた。待賢門院は白河が寵愛した藤原珠子であり、鳥羽帝に入内しての待賢門院である。 同じ女の涙としても、其の悲しみは親子のものと、一人の女の煩悩の悲しみ、世の中の不条理に弄ばれて終わる女の哀しみ、それを更け待ちの月になぞらえて引いていく月のはかなさを、それを何時までも見つめ過ぎ去りし其の日の事を思い嘆く一人の女の涙として書いた。 託したのは砂、其の砂の命と女の命、もろくも崩れる様は全く同質の弱さを見た。 それは、若い男との出会い、そして別れ、何もかも振り切るように、玄関の鈴に明るく応え出て行く女、 其の時、舞台のホリゾントは真っ赤に染まり、庭には執念のろうそくが一斉に燃えたつのだ。 それは女の業火、弄ばれた恨みの怨念の明かり…。

2016年09月26日

コメント(0)

-

小説出版「倉子城草紙」についての後悔

倉子城物語はまとめて「倉子城草紙」として出版する。後書きにかえて 幕末の倉敷、どのように村人は生きたのであろうかと考えていたらできあがった物です。このような営みがあっても決して不思議ではないと思う。 倉敷のあり方を思うとき何かしっくりいかないものが心に波を立たせ書いてしまっていました。 わたしは倉敷の生まれではありません。家人のふるさとなのです。だけど倉敷に来て四十三年間、倉敷を見詰め倉敷を思い生きてきました。戯曲は倉敷を題材にして沢山書き上演しました。今までの吉馴悠の戯曲は殆どが今田東の小説を脚色した物です。今田東と吉馴悠はわたしにとって双子の子供のようなものです。六十歳で今までの過去のすべてを棄てたのですが、生きる道連れに書いていました。何か温かさをお届けできればそれに越した幸せはありません。ここに登場する固有名詞は存在するものもあり、創作のものもあり、書き手の中では架空の物であります。また、あえてこの物語に備中弁を使いませんでした。 このような読み物をどうぞと差し出す勇気はありませんが、ひとときの暇つぶしにでもなればと思います。立ち止まる倉敷の町に「よくぞいらっしゃつてくださいました」とお礼を述べながら、倉敷を訪れた思い出として食べられない名物として愛されることを願っています。 「倉子城物語」の中の一部としてここに書かせていただきました。東京で公演した四作、芸文館ホールで公演しました多くの物語、小説として書いたあまたの作品、それらは倉敷の人々の生活を書いたものでした。「林住期」を生きているわたしですが、棄てられなかった思いが残っていたことを今気づいています。 今田 東

2016年09月25日

コメント(0)

-

小説「海の華」書いた事のいいわけ、動機

創作秘話 「十七歳の 海の華」2016/8/11 この物語は実話に近い。 私が、学校を休校していたったアルバイトで伊勢湾台風がもたらした神戸は塩屋の海岸堤防崩壊を修復するために訪れた時の話である。 伯父貴が其の方面の仕事をしていたので帳簿でも付けてくれんかと言う事で一カ月を限りのバイトに出向いた。学校には学費を稼ぐと言う事で理解を貰っていた。 夜行列車で降りたのが塩屋と言う瀬戸内海に面した別荘地であった、ようやく明けて行く塩屋の通りを二十名ほどの土方の人達と町を通り其の現場に到着した。 私にとっては未知の世界でありこれから何が起こるのかと言う好奇心がふつふつと心に立ち上っていた。 其の様を青春と言う時代にかぶせて、青年の世界観を書き著わすのが目的であった。多感な歳に色々な人とめぐり合う、それは異次元の世界として映った。其の時の風俗はここに書いている。 見るもの触れるものが総て未知のものとして認識しなくてはならなかった。 大人の社会に束の間入り込んで社会を覗いたという事だ。 其の頃日本はまさに復興の最盛期であり、まだ景気は一握りの人たちの物で全国民の物ではなく享受すると言うところまでは行ってなかった。神戸の線路下の商店街では片方だけの靴が売られていた時期である。後年にそれは浅草の屋台でも見たことがある。まだまだ復興しつつあると言うところでの大きな台風で伊勢湾一帯は壊滅的な被害が出ていた。神戸の海岸もいたるところで堤防が崩れており瀬戸内海の波がそこに打ち寄せえぐっていた。 其の海の事は今でも鮮明に覚えている。和歌山からだんだんと夜空がしらんで神戸の空を照らす明かりはこの世のものとは思われないほどきれいだった。海はないでいて明りをきらきらと跳ね返し、海を客船が警笛を鳴らしながらわたっていた。漁師たちの小舟が小さく黒点のように散らばり漁をしていた。 冬の海は寒さを増すごとに波が大きくなり潮騒は限りなく押し寄せていた。 私は見た、ここにきている土方の人達は農業の閑散期に出稼ぎ出来ていた人たちであった。全国を渡り歩いているとび職も沢山来ていた。大工、賄いの夫婦、総勢五十人が三棟の板を打ち付けた簡単な飯場で過ごしていた。 酒と女の話がのべつまくなしに続いていた。 神戸の街に時に出て、あるくことが出来るようになったのはここにきてから半月くらいしてからであった。 対岸には淡路島がくっきりと姿を見せていた。 時に心を休めるためには最適な場所で多くの別荘が海岸線に面して建てられていた。山になかにも洋風の別荘が立ちならんでいた。 ここの話は実話と書いたが半分は創作したもので青春期に出会ったことの奇跡を書き著わしたものである。ここでの思い出は終生消えることがないだろう。それが青春と言う時代の思い出であるならば余計に鮮明にのこるものだ。 青春、そこに美しい物語を書きたくてこのような物語が作られた。これは貴重な体験を裏打ちしながら思い悩む時期の心の起伏をかいたものなのである。 たぶんに美化して書いた。 海が荒れ杭打ちのクレーンが流されそれをつなぎとめようと懸命に戦う姿が生きると言う事なのだと教えられた。また、無くなった仲間を探しまわる人情、舟に一杯花を積んで海にささげる、そんな美しい物語を書いた。それは私が心の中でそうしたいと願ったことだった。 このひと月学校の勉強より沢山の体験を通じで学んだことは遥かに多かった。 それがもとでその後の生き方が変わったと言えよう。 あえて美しく明かるく書いた。それが私の青春だと言う自負のもとに…。

2016年09月25日

コメント(0)

-

西行法師の「紫しだれ桜」「花時雨西行」をなぜ書いたかの言い訳は・・・。

まず上げなくてはならない作品は前にも書いているが、坂口安吾と安部公房だろう。無論、三島由紀夫には大きな影響を受けた。 其のかれらについてはここで書かないことにする。 それ以降では辻邦生、私が西行法師を書くときに参考書として読み砕いた。「西行花伝」彼らしい緻密な文体で、彼が調べつくしたものを流れる様に書き連ねていた。平安末期の時代背景は見事にそれを読むと手の中に入ってきた。西行の出自を始め自領の紀伊の国の北の荘での生活の様から妻子の愛情を克明に書き、その平和をなげうっての出家と言う突然の出来事があまりにも理不尽として読むものを悩ましたのは待賢門院の存在であった事を説明していた。 鳥羽帝の北面の武士、仲間には平清盛などがいた、清盛とは嵯峨野への競い馬をよくしていた。待賢門院の局である百人一首に出てくる堀河の、歌人の仲間たち、高野での仏道修行、密教の荒行など、吉野の桜を配して書きすすめられていた。これらを元に熟慮して「紫しだれ桜」「花時雨西行」を一人芝居として公演、朗読劇と上演した。 後に滝口入道を書く時にも大いに役に立った。横笛を吉野のふもとにある天野の里で待つ女として書きこむことが出来た「天野の里の露」として一幕物として書いた。 また文覚を書いている時に北面の武士、遠藤盛遠も理解できたという事です。流刑にあい、また、鎌倉に都合のいい立ち回りも彼の人生の一こまの一つとして、隠岐の島での死まで、なくなるまでの物語を書けた。これは「不覚文覚荒法師」として一人芝居として書き公演した。 それらは辻邦生の「西行花伝」を読んでいなかったら書けなかったであろうと思う。また、西行については白州正子の本を数冊読んだ、西行の歌を理解できたのはこの人のお陰で会った。もともと西行を書くつもりはなかった。通きせぬ興味は、藤原璋子様、中宮璋子様、それから待賢門院様へ、の女性の生き方を平安の末期に求めてみたかったという事だったのです。白河法皇に幼い頃より寵愛され鳥羽帝に腰入れ、其の帰趨な運命になかで女性としてどのように生きたのか、生かされたのかを書きたかったのです。そこに、西行が、堀河の局が絡んできたのです。そこで出会ったのが辻邦生の「西行花伝」であったのです。雲が晴れるように一気に書き上げることが出来たのです。其の間、西行の書かれたものはずいぶんと読みこんでいました。一夜の待賢門院とのちぎり、それが西行の生き方をがらりと捨てて、妻子を捨て、地位も捨てる生き方に変わったのです。また、かれの「銀杏散りやまず」では人のルーツを探す困難と辛抱を教えられました。尋常な書き手ではない事を認識しました。そこで、先祖は今生きている人の行いと顔にあると知らされました。辻邦生の作品は沢山買い求めて読みましたが、心に残っているのは二つになっています。巡りあわなかったら西行も待賢門院も堀河も滝口入道も文覚も書けていなかったと言えます。また、江戸の末期の良寛禅師も書けなかったと言えます。良寛を書く時に常に西行ならどうすると言う自問の中で書きすすめていました。俗世の西行と、清廉な良寛、其の違いはあるけれど非常に心は近かったと思い書きました。辻邦生がいなかったら書けていない、かれは私を導き書かせてくれたものと思っています。心に残る書のひとつはかれの手による「西行花伝」、辻邦生なのです…。

2016年09月24日

コメント(0)

-

創作秘話 「花筵」書いた者の責任で…。

創作秘話 「花筵」 2016/8/6 この作品は岡山県代表に選ばれた。青年演劇の「冬の流れ」を元にして何回か書きなおし、国民文化祭岡山で公演したものです。 この作品は東京目黒の公会堂で岡山県代表として出場、公演しいくらかの賞を貰った。「花ござの里」として水島、玉島の公民館でも公演している。 ここに登場する菊は高梁川の上流から西阿知へ嫁いできて花ござを織り続けてきた人である。 この物語を書こうとしたのは、私が職人が好きであるという事に起因している。コツコツと定められたように一つの物を作って生きていく其の人生をこよなくいとおしいと思い尊敬していると言う事である。 人としての生き方は派手ではないが、其の佇まいはすがすがしいものだ。 何とか勲章、県の文化賞もこのように一途に生きた人にぜひ差し上げてほしいと思う。 今、花ござのと出会った倉敷市西阿知は昔のように機の音がしない。昔は夜が明ける前からこの地方は其の織り込んでいく音で包まれていた。 い草も全国的に植えられていて、氷を割って苗を植え炎天下で刈り入れる。まさに重労働なのだ。それを藺泥にくぐらせて刈った後の田に干していく、乾いたらまとめて其の中から寸法を整え、袴を取り機に入れて織り込んでいく。これは畳表として日本の風土と相まって昔から使われてきた敷きものだった。 其の産業が本格化したのは明治の跡あたりから日本が近代化していくなかでより使われるようになった。 昔、幼い頃は其の畳表から立ち上る温かい匂いに心を安らかにしてもらったものだった。 これは日本人なら総ての人が愛したものである。 菊は戦中に夫を戦死されている。二人の子供を大きくしながら花ござを織り続けて生きてきた。これはまさに執念としか思われないものだった。夫との約束、ちぎりを結びかわした言葉を心の礎にして黙々と機を織り続けていく。女の一生なのだ。自分のためにではなく、夫との絆のために機の前から離れることはしない、それは至上の愛の行為なのだ。 近代化され畳表がすたれていく中も織り続けていく其の姿は人間の強さ深さを見せられたようである。 それを書きたかった。其の姿を広く皆に知ってもらいたかった。 人が生きる上で何が必要かと問われたら、明日何をするのかが決まっていることが生きると言う事だと答えるだろう。ゆえに黙々と機の前で出来上がる花ござに魂と織り込むことの喜びを知っている菊を書きたかった。愛した人との約束を頑固なまでに貫く菊を書きたかった、女の幸せを、其の意地を貫く思いを書きたかった。 今は、花ござはなくなりつつある。が、私には菊が織る機の音が耳朶に響いている。其の音は人の営みの中で何が本当の生き方なのかを教えてくれる気がする。 召集された夫と二人で酒津の桜並木の下を、舞う花弁を献花のように崇めながあるきわかれる二人の心は、それは離別ではなく離れいても断ち切ることのない強固な絆としてある。 男と女が時間と偶然とに差配されて結ばれる、其の奇跡は永遠に続くものでなくてはならない。 菊の心には其の自覚が世界の中心のように存在していた。 昨今、愛と言え言葉は軽く風に流れているが、文明と言う人間の心をないがしろにするものに対して、其の大切さを一人の花ござを織り続ける菊の姿を借りて書き著わしたかった…。 書き手の心が見る者に十全に届くとは思わないが、一人でも何かを感じてくれれば書いた甲斐はあったという書き手の本望を添えたい・・・。

2016年09月24日

コメント(0)

-

なぜみいま「天使の子守り唄」を載せたかの言い訳

創作秘話 「天使の子守り唄」 2016/8/2 この作品を書いたのはもう四十年も前のことだ。私の住む水島の公害が緩やかになり喘息の死者もそんなに出なくなっていた。と言うのは工場の煙突を高くして煤煙を拡散させ遠くの土地に其の被害が出ている時だった。 私を文学に導いてくれた、先輩の山本信夫さんの哀悼として書いた。 山本さんにはアントン・チェホフを私に教えてくれた人であった。其の造詣は近隣では及ぶ人はいなかった。 この作品の中で私は人間の老いにおける本能を問いたかった。男に取っての本能は自分の血を繋げると言うものだ。そして、女の本能もよりたくましく頭のいい種を持つ男との子孫を残すことであることだと思っていた。 老いても其の欲望は消えることのない本能の業火に身を焼かれる一人の男を、ヘルパーと言う職業で出会う女性との時間と偶然を書いて問題を提議すると言うものだった。当時私は三十そこそこの若造であった。年寄りのことなど知る由もない立場にいた。 訪問看護をするヘルパーの事は承知していた。あくまで其の二人の本能をあからさまに書くのではなくそうなる必然を筋立てた。 夫を事故で亡くし子供を抱えた未亡人を、ヘルパーとして登場させた。 まだ今のように老人介護の福祉基盤は作られてはいなくて手探りの状態の中に無いよりはましと言う程度の政策の上に成り立っていた。 この頃私は努めて取材をしている。また、ヘルパーの実態もある程度つかんでいた。 一人暮らしの年寄りを介護して金品をせしめているというヘルパーの実態も知っていた。また、其の年寄りを慰めることもあったという事も感知していた。 年寄りの性、今その年になってつくづく厄介なものであると手に余ることが多い其の現実に直面して、よくも其の当時に書けたものだという感慨を持つことがある。若さゆえ、今だったら書けたかどうか、年寄りの性への執着、それが生きることの辛さと重なって悲哀すら感じることをよくも書けたものだと思う。 この二人を私は鬼と表現した、人間ではなく鬼、なぜ、人間の倫理も理性もかなぐり捨てて本能だけで遇いまみえる行為を鬼畜としか思えなくて書いた。 今、歳を取って読み進めていたら、真実が見えることに驚愕している。人間の悲しい実存なる行為、これは現代社会においても避けては通れない福祉の現実だった。 年寄りは行為の対価をそっと落とす。それを子供のためと拾う、其のドライな感情は人間の欲なき自然営みに思える。 私はこの作品で性を書こうしたのではなく、人間の在り方のひとかけらを明らかにしたかった。 図らずも、この作品は現在の高齢化、障害者の性に対しての問題に対してのテーゼーとして、そんな大層な事を思ったのではなく、年寄りもただの人間の男女の生きざまを私が歳をとった時に対しての定義であることには違いない。 歳をとる、それは何を意味するのか、快楽と言う、本能、またはそれを凌駕して生きる人間の業を問いかけることで人間のもののあわれを、悲しみを書き遺しておきたかったという事だ。 今、其の歳になって遺された本能だけに振り回されている多くの人達が其の業火の中でのたうちまわっている現実を前にして茫然と佇む影が長い事を知る。 それは国による福祉の枠では到底おさまるものではなく、これからの世代の人達はそれを凌駕出来る手立てを日頃から整えなくてはならない…。

2016年09月23日

コメント(0)

-

小説 砂漠の燈台 の草稿を書き終わって・・・。

創作秘話 「砂漠の燈台」2016/8/14 この作品は、私が読みたいから書いたものだ。この歳になって若かったころに読んだ物を引っ張り出してと言うのも億劫なので書きながら読むと言う事で書き始めた。五年前に書斎をリフォームして五千冊以上は破棄した。あとには、図書館でもないというものを遺したが六畳の間に平積みをしていて、昔の書斎のようになにが何処の棚と分かっていた時と違って何処にあるのかも分からなくなったからと言う事もある。 今は背表を見てこの本を読んだのはあの頃だったなと記憶を呼び醒ましてほくそ笑んでいる。私は読んだ本はすぐに忘れて次々と乱読していたから覚えていないと思っていた、が、背表を見ていると何処にこのような事が書いてあったと思い返している、と言う事は記憶のなかに蓄積しているということになる。そんなに精読をしていないのにと、作者に申し訳ないと思うが、今思い出されると言う事はある意味で作者が作品を通して私の心をつかみ、私はその思いを心に畳んでいたという事なのだ。 忘れていること、そのなかから私の書くものに影響を、人間を教えていてくれたことに感謝しなくてはならない。 多い時には二・三万冊はあったから、積読ものもかなりあったが、そのなかから知識となり知恵に切り替えられたものも沢山あったろう。それが私の頭の中で私なりの表現に変えながら書いたと言えよう。 福沢諭吉氏が、国家、民族、と言う言葉を発明し、作り、今では世界中で使われるようになっていることもありがたいもので、総ての言葉を先人が発見し、名前を付け、たものである。が、それらを使い書いて想像物だからと言って著作権を欲しがる作家の多くは何と言ういやしい考えしか持ち合わせていないのだろうか。 作家が金に執着をし欲を持つと碌な事はない、それが今の日本に文学が育たないと言う事に通じている。まず先人が残した言葉を使って今を書き後の世まで遺すと言う事は無いらしい。今、金が欲しい乞食根性なのである。 私はそんな本を読みたいとは思わないから、自分のために書いている。 爾来、書きものをするという事は自分の備忘禄として、また、子孫のために書いたものだ。作家は金に目がくらんだ亡者、著作権なんか溝に捨てることをお勧めしたい。 この「砂漠の燈台」は自然と人間の一体化を基軸にして人間のこころに巣くう曖昧な心の中から光を見つけると言う物語にした。 敗れ成就しなかった恋、青春の思い出が何時までも心に燃えていて、それを心の糧にして人生に挑戦すると言う物語を書いた。そんな小説を読みいと思ったからだ。歳をとると若い人たちの物語を、はかない時の巡りのなかに生きる人達の物語を読んでみたいと言う事も書く動機であった。 今を生きている人達に文句は一言もない。その人たちになにが正しいかを言う資格は何処の誰でもない。ます、自分はこのように生きると言う事を持って生きることだと思うからだ。それを世間に対してこれが生きることの大切さだ、と言うのは宗教家、哲学者である物書きではない。物書きはその人たちよりもっと先に進んでいなくてはならないと言うのが持論だ。これは、歴史家、郷土史家の人達と大いに違う点だ。物書きはロマンを持たなくては書けない、常識ではなく知恵がなくては書けない、足元を見て全体を想像する力を持っていないと書けない、時間を感じて其の時代に飛んでいける感性がなくては書けない、人の死を見てその人の全人格、過去と現在と未来を感じなくては書けない、雲のあり方を見て世界の趨勢を感じ取る機知がなくては書けない、顔や名前を物語の中で人格を持ったひとりの人間として書かなくてはならない、それがなくては一行も書けないものなのだ、が、今の作家はそれがなくては書くことが出来るらしい。見上げたものである。 私は、明治大正時代の偉人の物書き宮武外骨が大好きである。見えていたから何ものにも動じず書きたい事を書き放り出したのだ。この反骨精神こそが人間の証しである。 また、坂口安吾、この人からは狂気とあくなき執着を見て取れることになぜか親しみを感じる、堕落、それは一番に人間らしいなどとほざくあたりは喝采ものだ。この人の物が今は読まれているのか、これほど心やさしい作家はいないと言える。何をしてもそれが人間と言うものだからいいのだ、この言い訳は見事としか言えない。 宮武外骨と坂口安吾の共通しているものは人間の優しさであり、それゆえに持たなくてはならないものは狂喜なのだと教えてくれる。 私は二人ほど優しくはない、だからきれいなものを書いた、書きたいと言う自己満足をしているのだ。 砂漠の中で道に迷う人達のために砂漠の中で明りを灯そうと言う一人の女性の姿を書き著わした。それは、人の心に巣くう不遜と傲慢なことなのかも知れないと思いながら書いた…。 明日、私はサハラ砂漠にいるかも知れない…。と言う言葉を最後として閉じた…。続編は、人間と自然との関わり合いについて、また、これからの人間の進む道を問うという形で書いた。燈台、それは人の心にある事を書きたかった。

2016年09月22日

コメント(0)

-

少し振り返って

私のマイウエー 思い返せば 色々あった どんな時にも夢は 手放さなかった 恋して、笑い ないたこともあった 今はもうわすれたけれど 強くなったと思えた 自分のしたことを思い出すと 恥ずかしくて言えないが 立ち止まっている時じゃないと ああ いや そんな時代を 自分の道を生きて来たんだ 今振り返り 後悔はない どんなときにも愛は 忘れなかった 出会って 愛して 育てたものに 今でもそれに支えられ 生きた日々を振り返る 自分のいたらなさのせいで 人を傷つけてないか その事が少し気になる まあ また そんな時代を 自分の道を生きて来たんだ

2016年09月19日

コメント(0)

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

-

- 楽天ブックス

- 史上最強の大魔王、村人Aに転生する …

- (2025-11-14 07:16:28)

-

-

-

- ジャンプの感想

- ジャンプSQ.25年12月号感想♪その3

- (2025-11-14 13:43:41)

-

-

-

- 今日読んだマンガは??

- 『無限ガチャ』(17) /最新刊まで

- (2025-11-14 10:30:04)

-