PR

フリーページ

小説 堀河の局

戯曲 貞心尼の花 ・・・芸文館公演

貞心尼の動画 テレビ放映

戯曲 天野の里の露

小説 天使の赤褌 1

小説 天使の赤褌 2

大風呂敷の中の小石 毎日新聞連載

童話 ハッパ文文

児童文学 俺は天使か 1

児童文学 俺は天使か 2

児童文学 鬼の反乱 1

児童文学 鬼の反乱 2

児童文学 鬼の反乱 3

yuuの紹介

友に出した手紙

公演は倉敷演劇研究会、劇団滑稽座のもの

公演の後始末

滑稽座新聞

随筆 一週間の闘病生活

童話 星の光

見上げてごらん夜の星をの劇中詩

戯曲 紫しだれ櫻・・・芸文館公演

小説 紫枝垂れ櫻

朗読劇 麻生アヤ女史による。テレビ放映

戯曲 不覚文覚荒法師・・・芸文館公演

有線テレビで放映

戯曲 花時雨西行・・・芸文館公演

有線テレビで放映

創作秘話 「花時雨西行」「紫しだれ桜」「堀河の局」

戯曲 小町うたびと六歌仙(連載中)

「小町」創作ノート

小説 となり

となり 続編 遠いい声

逢澤雄吉の幸福な災難

となり 続編 鳴き声 執筆中

月に吠える少年・市民会館大ホール公演

倉敷水島文化センターで公演

倉敷玉島文化センターで公演

倉敷本町公民館で公演

戯曲 花筵・・・芸文館公演

戯曲 花ござの里・目黒公会堂公演

新 「花筵」 国文祭芸文館公演

岡山市山陽町会館で公演

倉敷公民館大ホール公演

創作秘話 「花筵」

小説 遠いい声

小説 くらしき草子

朗読劇として 芸文館公演

倉敷公民館大ホール公演

戯曲 桜散るとき・・・

児童劇 さざんがく・・・芸文館公演

倉敷水島サロンにて公演

戯曲 西行のゆくへ(連載中)

戯曲 となり・・・芸文館公演

戯曲 風博士・・・和楽座公演

坂口安吾の「風博士」脚色して公演

小説 『今拓く華』 海の華 (1)

海の華 (2)

小説 冬の華

小説 春の華

小説 夏の華

小説 秋の華

小説 『今拓く路』 冬の路

小説 春の路

小説 夏の路

小説 秋の路

小説 『今拓く空』 冬の空 1

小説 冬の空 2

小説 冬の空 3

小説 春の空 1

小説 春の空 2

小説 春の空 3

小説 春の空 4

小説 春の空 5

小説 夏の空 1

小説 夏の空 2

小説 秋の空 1

「今拓く華と路と空」のあとがきとして…。

今拓く華と路と空と風 1

今拓く華と路と空と風 2

今拓く華と路と空と風 3

今拓く華と路と空と風 4

今拓く華と路と空と風 5

今拓く華と路と空と風6

今拓く華と路と空と風7

今拓く華と路と空と風8

今拓く華と路と空と風9

今拓く華と路と空と風10 執筆中

時代小説 倉子城物語朗読劇芸文館公演

味噌蔵

格子戸

中橋

藺草

太鼓橋

群雀

滑子壁

夕凪

銀杏

通り雨 1

通り雨 2

通り雨 3

冷や飯

藤戸饅頭

波倉

常夜石灯

今橋

創作秘話 「倉子城草紙」として出版のあとがき

小説 めぐり来るときに(新連載開始)

一人芝居 花時雨西行・・・芸文館公演

和楽座公演

yuu独り言

あの頃の、チャップリンの「独裁者」の言葉に心震わせて

yuuの創作メモ2も合わせて読んでください

作家が小説作法を書くと終わっている事、2

小説 九太郎がいく・・・

小説 九太郎がいく 2

劇団劇団滑稽座公演写真

yuuの仕事部屋(ヤフーHP)

劇空間 劇団滑稽座

yuuの環境問題

yuuの夢物語

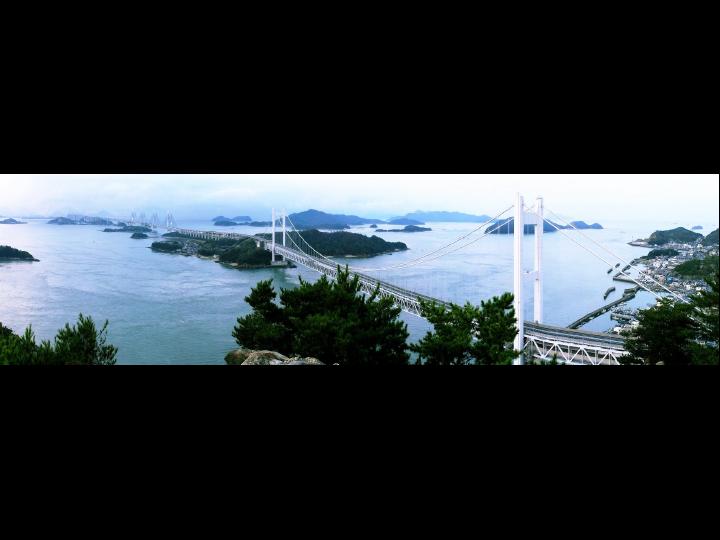

小説 瀬戸の夕立

この小説は入選する 立石孫一郎伝

創作秘話 「瀬戸の夕立」立石孫一郎伝

戯曲 天領倉敷代官所炎上・・・芸文館公演

天領倉敷代官所炎上の動画

有線テレビで放映

戯曲 あの瞳の輝き永遠に・・・芸文館公演

シナリオあの瞳の輝き永遠に

児童劇 手のひらに太陽を・・・芸文館公演

あの瞳の輝きとわに 冊子として出版

倉敷市民会館大ホールにて2回再公演

母の女教師の会 岡山市大元小学校公演

あの瞳の輝きとわに、は三部作です。

有線テレビで放映

創作秘話「あの瞳の輝きとわに」

戯曲 ふたたび瞳の輝きは・・・芸文館公演

ふたたび瞳の輝きはの動画

この作品は「あの瞳の輝きとわに」の第二部

有線テレビで放映

創作秘話 「ふたたび瞳の輝きは」

戯曲 三太郎の記紀・・・芸文館公演

新 三太郎の記紀・・・芸文館公演

倉敷公民館大ホール公演

有線テレビで放映

創作秘話 「三太郎の記紀」

戯曲 心に華を草枕・・・芸文館公演

倉敷市民会館公演3回

倉敷水島文化センター公演

なぜ私が「瞽女さ」に魅かれ書いたのか…。

有線テレビで放映

戯曲 見上げてごらん夜の星を・芸文館公演

有線テレビで放映

創作秘話 「見上げてごらん夜の星を」

戯曲 上を向いて歩こう・・・芸文館公演

旧 上を向いて歩こう

有線テレビで放映

創作秘話 「上を向いて歩こう」

戯曲 更け待ち藤戸・・・芸文館公演

有線テレビで放映

創作秘話 「更け待ち藤戸」

小説 一合半庵異聞・・・芸文館公演

玉野市公民館公演

小説 冬の流れ 連載中

小説 子作り戦争

戯曲 現代水軍伝・・・芸文館公演

有線テレビで放映

創作秘話 「現代水軍伝」

異聞良寛乾いて候可・・・芸文館2回公演

良寛乾いて候可の動画

有線テレビで放映

創作秘話 「良寛乾いて候可」

一人芝居 堀河西山庵草紙

戯曲 汐入川

戯曲 倉敷物語

青年劇 干潮(ひきしお)・目黒公会堂公演

干潮 この作品は「倉子城草紙」にて出版

倉敷市市民会館大ホールで公演

総社市民会館で公演

倉敷水島文化センターで公演

この作品で脚本賞を頂く。

創作秘話 「干潮 祭りの夜」

青年劇 秋桜・・・公民館公演

倉敷水島文化センターで公演

岡山県久米南町で公演

和楽座公演

戯曲 天使達のララバイ 連載中

小説 冬蛾 連載中

小説 十七歳の海の華・・・1

小説 十七歳の海の華・・・2

創作秘話 「17歳の 海の華」

小説 待賢門院堀河

随筆 風立つ頃に 1

随筆 風立つ頃に 2

戯曲 海へ帰る・・・公民館公演

和楽座公演

倉敷公民館大ホール公演

戯曲 巡りくる春のために・目黒公会堂公演

岡山県矢掛福祉会館で公演

随筆 記憶の薄れいく中で

随筆 風の路 1

随筆 風の路 2

随筆 風の路 3

随筆 風の路 4

随筆 風の路 5

随筆 風の路 6

随筆 風の路 7

文化の意味を問う

戯曲 入れ歯のできる日まで 港区福祉会館

入歯の出来る日まで 冊子として出版

倉敷市公民館で公演

おはなし 星に願いを 1

星に願いを 2

星に願いを 3

星に願いを 4

星に願いを 5

この作品は 倉子城草紙に収録

戯曲 はちすの露1 倉敷市芸文館公演25年

戯曲 はちすの露 2

戯曲 はちすの露 3

あしあとひとつあしおとふたつ 芸文館公演

あしあとひとつあしおとふたつ 2

創作秘話 あしあとひとつ あしおとふたつ

小説 水島灘物語 連載中

小説 冬蛾 連載中 1

立石孫一郎についての考察

立石孫一郎についての考察 2

三っの石橋架かる町 冊子として出版

倉敷市民会館大ホールにて公演。

倉敷本町公民館にて公演

偉大な愚か人達 冊子として出版

この作品は 東京都町田会館にて公演

新見市民会館にて公演

倉敷本町公民館にて公演

ここに書いている小説は雑誌に掲載

波倉の町 倉敷市民会館大ホール公演

冊子として出版

戯曲 波倉の町 連載開始

蔵のある町 倉敷市民会館大ホール公演

戯曲 あの瞳に支えられ桜散る時・・・

この作品は「あの瞳の輝きとわに」の第三部

倉子城物語 波倉の村から 連載中

恨の藤戸は流れ星 倉敷公民館ホール公演

瀬戸の花嫁恋愛論 青年祭岡山福祉会館公演

戯曲 老いの桜

小説 蓮の露 1

小説 蓮の露 破 執筆中

劇団滑稽座 公演記録

作品の発表 公演は年代の順ではありません

会話小説 雨の夜の男と女 連載中

随筆 今思う明日 1

随筆 今思う明日 2

随筆 今思う明日 3

随筆 今思う明日 4

フェイスブックのコメント 1

フェイスブックのコメント 2

フェイスブックのコメント 3

フェイスブックのコメント 4

フェイスブックのコメント 5

フェイスブックのコメント 6

一人芝居 武蔵五輪書巌流島 執筆中

喜劇 平成縄文時代 執筆開始

勝新さんを忍んで 座頭市の旅の終わりに

推理小説 倉敷小町殺人事件 執筆中

小説 立石孫一郎 (現在の目で書く) 開始

吉馴悠と今田東の創作のあゆみ

小説 海の漁火

小説 母の痣1 新連載

小説 風化 書き始めます

文学を精神の主軸にする愚かしさ…。我が人生を振り返って…。つづく

戯曲 銀杏繁れる木の下で

戯曲 「銀杏繁れる木の下で」を書いた後の心残り

小説 惜春鳥 連載開始

小説 秋冬

篠田正浩監督作品に参加して 体験記

私と出会った温かい人たち 連載開始

勝新太郎さんと日本映画を振り替える…

昨日、不思議な夢を見た…。1-40

昨日、不思議な夢を見た…。41

小説 麗老

小説 銀杏繁れる木の下で

小説 砂漠の燈台 1

小説 砂漠の燈台 2

小説 砂漠の燈台 3

小説 砂漠の燈台 4

いつか何処かで・・・。1-28

いつか何処かで・・・。29

明日は今日より素晴らしい・・・。1

文学と言う謎の言葉 2016/8/24

「この娑婆には、悲しい事、辛い事が沢山ある。だが、忘れるこった、忘れて日が暮れりゃあ、明日になる…」

長谷川伸の「関の弥太ッペ」のなかの名セリフだ。

この言葉にどれほどいやされたことだろう。

私はこのような言葉が書きたくて、今まで沢山の作品を書いてきたのかもしれない。心に残る、いや遺すその言葉を…。

今まで生きてきてついぞその言葉以上に感銘を受け前向きに生きる上での励ましを受けたことがない。

私は一貫して物のあわれを書いてきたが、そこにはこの台詞が常に記憶の中から滲み出てきて書かせてくれたものだった。

時に、「関の弥太ッペ」を見ることがある。中村錦之助の名演技がさらに涙を誘うものになっている。

私も若い頃その世界にいたことがあるが、股旅ものをさせたら錦之助にかなう人はいなかった。今でもそれを超えた人はいない。なかでもこの作品は秀逸なものだ。台詞が生きいいる、これはなかなか出来るものではない。感情を如何に表に出さなくて人の心をとらえるか、錦之助だから出来たことだろう。

まず、それを言って、今の文学が意味のない事をつらつら書きすぎていることにいらだちと不満を感じる。

物を書くと言う事はその作品の中に伝えたいと言う気持ちがあってのことだろうが、それがなぜ伝わらなく書いているのか。書き手の未熟なのか、人間の心を知らない故なのか、また、そんな生活をしてこなかったという事なのか、書くことの必然がないという事に尽きる。

「この娑婆には、悲しい事、辛い事が沢山ある。だが、忘れるこった、忘れて日が暮れりゃあ、明日になる…」

長谷川伸はこの台詞を書くために「関の弥太ッペ」と言うやくざの世界の醜さや、義理と人情、対立を書いて物語を作ったと言えよう。

この二行の台詞のために作者はそれを貫通行動にして色々な反貫通行動を絡ませて書いた物だ。

私は、長谷川伸、山本周五郎の作品を好んで読んだ時期がある。西洋の古典物や、日本の純文学にもよくなじんだが、この台詞以上に感動をしたものはない。

日本人のきっても切れない人情が横溢している。また、池波正太郎の作品には江戸時代の人情風俗食生活が巧みに織り込まれていて、日本人の精神と感性、社会の成り立ちがよりよく伺い理解させてくれる。

長谷川伸には、「瞼の母」「一本が刀土俵入り」などの作品の中に名セリフが溢れている。

その言葉を読む人の心を震わせ心の糧にすべきものが多い。

山本周五郎の作品で一番好きなのは「日本婦道記」のなかの「墨丸」である。これは人が人を愛すると言う根源の在り方を書き現わしている。愛すると言う事はその相手の人の幸せを願う事なのだと作者は言ってはばからない。この物語はかなしいほどの美しさを漂わせている。

また、周五郎の書いたものが映画にテレビになって公開されたが、この人の作品ほど公開された作家の作品は見ない。日本人に馴染んだものだからだろう。武家もの、町人もの、歴史ものにも日本人の心情が満ち溢れている物が多い。稀有の作家と言えよう。

こうして見てくると純文学の小難しい表現になにを言おうとしているのか分からなくなる。

大衆、中間、純文学と分け隔たりをしているが、読む人に与えるインパクトは一番低いのが純文学であろう。

かつて持っていた日本人の精神と心得を思い出させてくれけるものが、本当の文学であろう、人間の側面、新しさをいくら書いても、その前に人間の本質を知らなければ何もならない事を言いえているのだ。

先輩たちが書き遺してくれた物を修学し、その上に新しい物を発見して書き現わす、今の人間、これからの人間の姿勢を書き現わすとしても、

「この娑婆には、悲しい事、辛い事が沢山ある。だが、忘れるこった、忘れて日が暮れりゃあ、明日になる…」

この台詞以上の物がはたして書ける人が出てくるだろうか…。

カレンダー

New!

ひじゅにさん

New!

ひじゅにさん今日咲いてるバラ~…

New!

萌芽月さん

New!

萌芽月さん「ジーンズ剛(ツヨ…

New!

ツヨシ8さん

New!

ツヨシ8さん埼玉県民の日 New! ありんこbatanさん

2025年「馬見丘陵公… リュウちゃん6796さん

散歩で出会ったお花…

蘭ちゃん1026さん

蘭ちゃん1026さんウクライナ、東部要… 徒然2020さん

このページは「k.t15… k.t1579さん

山口小夜の不思議遊戯 小夜子姉貴さん

春夏秋冬 きままな… お局ちゃんさん

コメント新着

キーワードサーチ

・2025年10月

・2025年09月

・2025年07月

カテゴリ