過去の栽培仕様2

ゆずちゃんパパの2024年度ブルーベリー鉢栽培仕様です。お待たせしました。

◆鉢:BB樹脂ポット(DICプラスチック株式会社)

○一般的に利用されている黒色の果樹ポット。排水性の高い用土を使えば、不織布ポットより生育が良いと感じている。

○黒色のため夏場は太陽光で鉢側面が熱くなる。鉢内の温度上昇を抑えるため、鉢カバーや日よけなどが必要。

◎劣化して細かくなったココチップを外に排出するため、鉢底に追加の穴を空けている。また隙間の大きい底網も利用。

○鉢底の通気性を良くするため、底上げ部の側面にも複数の小さな穴を空けて利用

<生育年数と鉢サイズ>

3年生(植えつけ1年目)/#25サイズ(25L)

4年生(植えつけ1年目)/#25サイズ(25L)

4年生(植えつけ2年目)/#25サイズ(25L)

※秋に2年生で購入した場合、次の年を3年生とする

※スペースの関係上、横には株を大きくしない仕様のため、使う鉢は#25サイズのみ

※鉢サイズが大きくなると、栽培難易度が格段に上がるので注意

◆鉢カバー:白色防草シート(ルンルンシートを加工)

◎樹脂ポット内の温度安定化が目的で、側面にカバーを設置。4月~10月の間で設置する。夏場は必須。

○白色防草シート(ルンルンシート)を折って利用

○鉢に固定するクリップは、100均のステンレスピンチを切って利用

◆用土:ゆずちゃん11号(粗目のココチップ、他の混ぜ物なし)

○現在のメイン用土で生育の試験中。初期の生育は劣るが、植え付け2年目から一気に生長している。

◎粗いため敷き詰めても必ずチップ間に大きな隙間ができ、また一つの塊(チップ)は多孔質構造でスポンジのように水を含むため、

通気性・排水性・保水性の全てが満足できる。教科書に理想の土壌として出てくる「土壌の団粒構造」が人工的に模擬できるイメージ。

○水やり回数が多くても、水が停滞しにくい

○新しいココチップは水分を十分含むまで時間がかかるため、定植後は乾燥しないよう水やり回数を増やす

○小さすぎる鉢は乾燥しやすく、不向き

○ココチップは有機物の中では、経年劣化しにくいのが特徴

○ココチップも劣化でチップ間の隙間が小さくなり(通気性が悪くなるので粗目を利用)、表層の高さが下がってくる。これにより

表層にココチップを追加でき、新たに表層に根を伸ばすことができる。

<鉢栽培における最適な用土の考え方>

今まで:水のやり過ぎでも水が停滞しない(根が酸欠にならない)、排水性重視の用土(保水性は水やり回数で補う)

→用土が常に湿った状態が続いてしまう

現在 :排水性が良く、水をやらなくても水切れしにくい保水性も持った用土

→用土が適度に乾燥した状態を作りやすい

◆マルチ:バブルグラス(ベリーズ・ル・ボア製)

○断熱性、通気性がバツグンに良い

○5~7cm程度の厚みで利用

○作業性がバツグンに良い。台風でも飛散しにくく、飛散しても簡単に元に戻せる。

○劣化ぜず、何度でも再利用可能

○コガネムシの物理的防除にも期待している。2020、2021、2022、2023年度は被害0であった(2019、2020、2021、2022年度に産卵された

と仮定した場合)。ただしまだ防除効果の確信は持てず。

○色は白色であること

◆浮かせ:レンガ+プラ製すのこ

◎水は重力で下の方に溜まり、鉢底付近は水の停滞が起こりやすい。鉢底付近の用土の適度な乾燥⇔湿潤(水分)を確保するため、底を上げて

通気性を良くするのが重要。

○ミミズが鉢底から鉢内に入らないよう、できるだけ高くする

◆鳥対策:防鳥ネット

○ネットを設置し、確実に花と果実の食害と防ぐ

○網の目サイズは、大型のハナバチが通れる程度のサイズを利用する

◆夏の暑さ対策:遮光ネット

○夏の強い日ざしで葉の温度が上昇し、水分を奪われすぎて根の吸水が追いつかなくなる。自己防衛で気孔を閉じるが、これによって根から

の吸水が止まり、また気孔から光合成の材料であるCO2を取り込まなくなるため光合成が止まる。

このため全体として夏場は光合成率が低下し、生育が停滞する。これを防ぐため防鳥ネットの上側に、遮光ネットを設置する。我が家では

遮光ネットの代わりに防風ネットを2重にして利用している。

○設置期間は7月~8月。設置の際、風通しが悪くならないよう十分注意する。

◆鉢の転倒防止

○100均キャンプグッズ(ロープ、ペグ、自在金具)とS字フックを利用し、上部鉢の穴と風が吹く方向の前後で固定する(2ケ所)。

テントをロープで固定する要領。

◆枝の誘引

◎植物ホルモンの流れを良くするため、鉢に枝を誘引する支柱を立て、枝は上に向くるよう麻紐で誘引する。

○定植直後の株は、株が揺れないように株元を麻紐で固定する。株が揺れて根が切れるのを防ぐのが目的。麻紐は劣化して自然に切れる。

◆水やり:手潅水

○夏場は1日1回(朝)。春・秋は2~4日に1回。冬場は1Wに1回くらい。鉢中の用土が適度な乾燥⇔湿度(水分)を繰り返すイメージで

水やりをする。風が吹く日は用土が乾燥しやすい。気温が高いと生体からの吸収が多い、また上部の葉の量で生体からの吸収量も変わる。

○植えつけ1年目は、生体からの吸収が少ないことを意識する。ただし根が張っていないため、水を吸収できる範囲が狭く、水切れ

しやすいため、最初は水やり頻度が他より多くなる。また根のある位置を意識して水を与える。

○水やりは蒸発や生体からの水分要求量が多くなりはじめる朝にたっぷり与える。蒸発や生体からの要求量が少ない夕方や夜に

かけて与えると、水分が停滞する時間が長くなり、酸欠になりやすい(水には酸素が溶けにくい、根の周りの酸素はすぐなくなる)。

○2年目以降の株で水を与えるか迷った時は、水が停滞しやすい中央付近を避け、鉢の外周部に与える

○4~11月(暖地の場合)は、水ではなく常時クエン酸で潅水(雨天時は除く)。PH4.5前後で利用(濃度は0.01%で利用、これは1gの

クエン酸を10Lの水で薄める)。雨が降るので潅水できるタイミングは意外と少ない。

◆追加潅水:自動潅水器

○夏場に葉がしおれる場合は昼に利用、また水やりできない旅行時にも利用

◆用土の酸度調整

◎有機肥料を使う場合は必須。有機物が分解する際、アンモニア態窒素の期間を長くする必要があるため。

<クエン酸潅水>

○常時クエン酸潅水で用土の酸度を調整(クエン酸潅水はすぐ流亡して酸性度の持続性がない)

○PHの改善以外にも有機酸の補給効果もあるため(酸は光合成産物の中間物質のため、根から吸収させることで光合成の工程を

ショートカットして炭水化物の生成を補うことができる)

<硫黄華>

○1年に1回、3月頃に土10Lあたり10g~20g与える。

○即効性はないが、確実にPH調整できる。粉が「だま」になった硫黄華を与えると土に馴染まないので、しっかり「だま」を

潰して与える。

◆結実年齢:5年生から

○幼木で結実させるとその年の生育が劣る。また幼木では本来の味もでないため、参考にならない。

○樹が大きくなるにつれて、飛躍的に味が良くなる品種もある。味の見極めは、成樹になってから数年は必要。

◆剪定(冬剪定、初夏剪定、初秋剪定)

◎剪定と誘引を上手く使い、太い元気の良い枝を上に伸ばし、植物ホルモンの流れを良くすることを重視する。剪定は切り上げ剪定

を基本とする。

〇枝に貯めた養分を冬剪定で切除しない。また春先に栄養成長に傾くのを防ぐため、冬に強く剪定しない。枝の更新剪定は収穫後の

初夏に実施する。

<共通する基本の剪定と順序>

①最初に株下側にある枝を剪定する。光合成の補助・見た目を良くするため、混み合わない程度にバランス良く剪定する。細い枝でも

しっかり葉を残す。内向きの枝、下垂枝、葉芽のない短い枝、地際からの細い枝、交差する枝、枯れた枝、花芽を切除する。

→切ってしまうと徐々にヤシの木樹形になっていく

②元気な太い枝に目星をつけ、これをベースとする。上に伸びていない場合は、誘引して上に向ける。誘引が困難で太い枝同士が交差

する場合は、都合の悪い方の枝で上向きとなる葉芽の上側で剪定する。

③ベースとなる太い枝に対し、内向きの枝、下垂枝、葉芽のない短い枝、交差する枝、枯れた枝は切除する。ベースの元気な1本の枝が

上に向かっていくよう、上向きの枝を1本残すイメージで切り上げて剪定する。

ベースの太い枝の途中から太い枝が出ている場合は、株に対して中央から下であれば残す。内向きなど都合が悪い方向に伸びている

場合は誘引する。

ベースの太い枝から細い枝がある場合、込み合ってなく上向きであれば先端の花芽を切除し(結実させない)、しっかり枝を残す。

<冬剪定>1月下旬~2月下旬

○剪定のしやすさと葉の養分回収のため、落葉後に実施したい

○今年度2年生は花芽を落とすのみ

○結実させない植え付けて1年目(今年度3、4年生)の株は、枝に蓄えおいた養分を活用して春先に葉を出させるようにするため強剪定

はしない。

・基本の剪定①②③を実施する

・最後にベースの太い枝先端の花芽を全て切除する

○結実させる植え付け2年目以降(今年度4、5年生の株)は、元気の良い上に伸びた枝の先端のみに結実させるイメージで剪定する

・基本の剪定①②③を実施する

・最後にベースの太い枝先端の花芽を調整する。花芽1に対し葉芽3~4になるような数を残す。先端の花芽は残し、一つ飛ばしで

花芽を取っていく。

・ベースの太い枝の先端が2つ以上に分かれている場合、葉芽と花芽のバランスを考慮して切除する本数を検討する

○上に伸びる元気な枝の状態で、おのずと収穫量は決まってくる

○共通して最後にすべての葉を落とす

<初夏剪定>収穫後直ぐ(6月上旬~)

○基本の剪定①②③を実施する

○上向きで元気な春先に発生したシュートや徒長枝は積極的に残し、絶対に先端を切り落とさない。先端が2つに分かれているものは、

上向きで元気の良い方を残して1本にする。

○結実した枝を剪定する。枝元方向にたどり(下の方を優先)、太い新梢の上で切り上げ剪定し枝を更新する。新梢が出ていない場合は、

新梢を出したい葉芽の上部で切除する。

○生育環境において限界まで上に伸びている(防鳥ネットなど)枝は、出来るだけ枝元までたどって、切り返し剪定で枝を更新する。

切り返し剪定では、新梢が株の上側(外側)に広がるよう葉芽の上部で切除する。

○横向きの枝でも元気に良いものは、上向きに誘引して利用する

○古い主軸の更新は初夏剪定で行う

<初秋剪定>8月下旬

○基本の剪定①②③を実施する

○来年度結実させる株は、元気の良い上に伸びた枝の先端のみ結実させる。結実させない枝の花芽は切除する。

→元気の良い上に伸びた枝の先端のみに結実させる。勢いのある枝で結実させた果実は大きく・味が良い

→収穫量を増やすには、枝を分けるのではなく、この1本の枝を複数発生させるのが重要

→収穫しにくいように思えるが、着果すると重みで枝がしなり、収穫しやすくなる

○上向きで元気な春先、初夏に発生したシュートや徒長枝は積極的に残す。

○ベースの太い枝先端が2つに分かれているものは、そのままにする。冬剪定で葉芽との関係を見て、枝・花芽の切除を検討する。

○生育環境において限界まで上に伸びている(防鳥ネットなど)枝は、9月末まで(地域・気候で差あり)に少ししたで先端を切り落とし、

花芽を付けさせる。

○横向きの枝でも元気に良いものは、上向きに誘引して利用する

<注意点>

〇切除した切り口から細菌が入り、病気になる可能性があるため可能な限り切り口に殺菌剤を塗る。冬剪定以外の剪定時は特に重要。

〇剪定ばさみは、株を変える毎にアルコール消毒する

〇梅雨明けまでに収穫が終わらない極晩生品種には上記は対応していない

〇混み合うのはできるだけ避けるが、太い元気の良い枝を上に伸ばすのを優先する

〇迷ったり、疑問に思った時は自分なりのルールを作って対応する

◆害虫、病気対策:ブルーベリー登録農薬で、自然界に存在する細菌の微生物資材をメインに利用

<イモムシ類>

〇BT剤(デルフィン):発見次第随時、毎月満月の5日後前後

〇展着剤も利用する。展着剤でもアブラムシを駆除できるため(多分)、兼ねて利用する。

<アブラムシ>(近年は利用していない)

〇オレート液剤:発見次第随時(4月中旬~7月上旬)

〇新梢の先端につきやすい。これは有機窒素が新梢部でタンパク質になりきれず、細胞内で過剰にたまってしまい、その匂いが漏れて

アブラムシを引き付けているため。株の光合成状況と施肥量(N)のバランスが重要。

<斑点病・灰色かび病>

〇バチルス ズブチリス水和剤(アグロケア水和剤):開花直前、受粉直後、収穫後、その後定期的に散布

〇展着剤も利用する。展着剤でもアブラムシを駆除できるため(多分)、兼ねて利用する。

<コガネムシ>(近年は利用していない)

〇ダイアジノン粒剤5(微生物資材ではない):コガネムシの若齢幼虫に高い効果を示すため、6/末から7月の成虫発生初期に株元に

土壌混和(混和しないと効果ないと思われる。表素の根で用土混和は困難)。浸透移行性はなく、根から吸収されることはない。

〇根本のグラツキ、紅葉が早い株はあやしい。用土表層の根張りである程度判断できる。根張りが悪い場合は、マルチ直下に

コガネムシがいるはず。気が付いた時には上記最適時期から外れており、散布しても効果がかなり薄いと感じる。

薬剤には期待せず、物理的防御が効果的。

<害虫全般>

〇黄色と青色の粘着シート(ダイソー):物理的に害虫を駆除

〇冬の間にマシン油を散布する

〇シャシャンボツバメスガ被害はあきらめる(対策検討中)

<クロロシス>

〇葉の黄化は葉の細胞内に葉緑素が合成されないときに起こる。原因は以下の4つ。

①用土中の鉄・マンガン・マグネシウム不足

②用土のphが高く、根が上記を吸収できない

③コガネムシの幼虫に根を食べられ、根から肥料分を十分に吸収できない

④用土の通気性低下に伴う根の状態が悪く(根腐れの手前)、株自体の肥料分の吸収力低下

ブルーベリーに適した用土で普通に肥料を与えて管理している場合、①②の可能性はほとんどない。①に関してはあくまでも

少量や微量要素。②に関しても過度にアルカリ側に傾くことは稀。雨だって酸性。

ほとんどの場合は③④で、用土にコガネムシがいないなら原因は④。用土を乾燥ぎみに管理することで秋になる前であれば、

クロロシスは改善する(たぶん)。

我が家の④の状態の株には、秋になると葉にうどん粉病が発生し、根の状態が悪ことが露呈する。

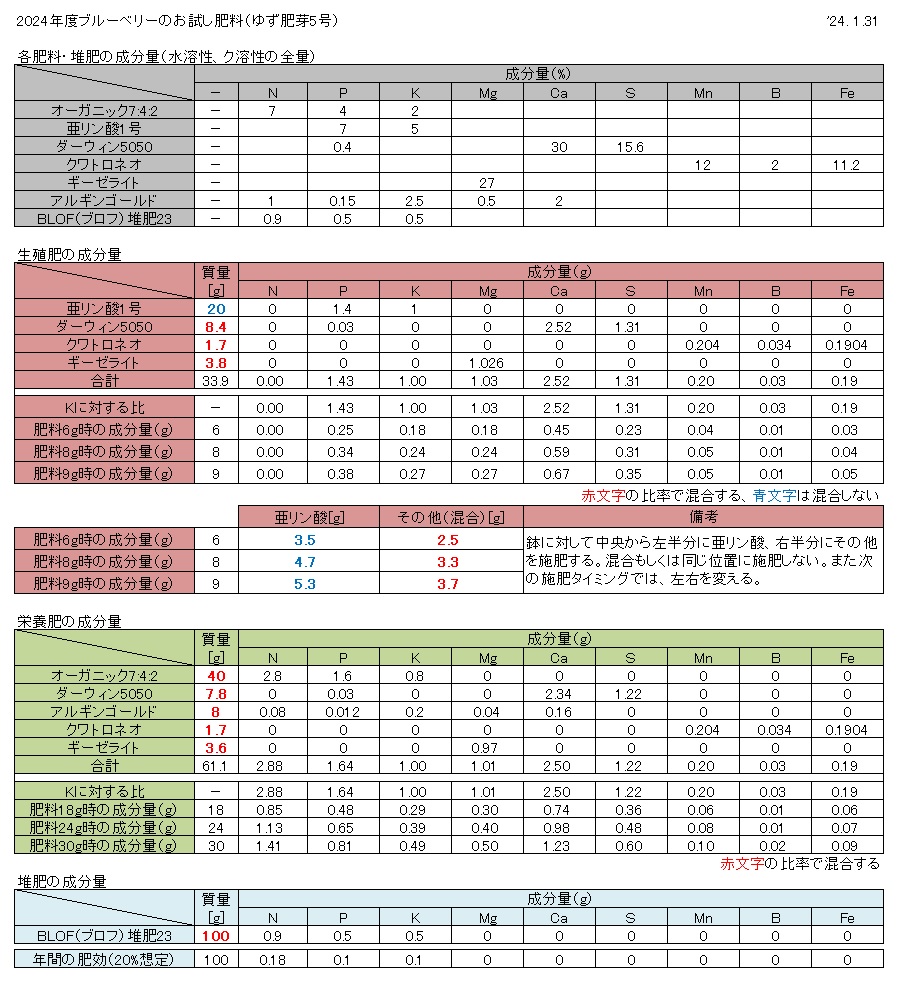

◆肥料

●施肥計画する上で参考にしていること

○果樹は樹体内に養分を蓄積し、翌年度の開花・結実にそれを利用する。ブルーベリーについては、5月中頃までは樹体内に蓄積

した養分により生育し、その後は光合成をしてその養分を生育・蓄積に使う。

○休眠明けに窒素が効いた状態だと、生殖成長から栄養成長に傾けてしまい、結実不良を誘発させてしまう。体内の窒素含量が

高まるとジベレリンの量が増えるため。

→結実後も収穫まで窒素は抑えた施肥体系。果実の肥大化中に窒素が効くと果実の肥大化が遅れ、また糖度も下がる。

○発芽前に施用された肥料は、開花前にはほとんど吸収されない。

→新葉展開後に施肥開始

○収穫期に窒素が効いた状態だと、果実に酸味が残る。完全に切れている状態が望ましい。

→収穫前に窒素分を与えない。供給されるのは有機物の分解分の窒素のみ。。

○カリウム、カルシウム、マグネシウムの過剰は互いの吸収阻害をする。特にカリウム過剰によるMgの吸収阻害は強力。

作物が良く育つ交換性陽イオン塩基バランス(Ca5:Mg2:K1)の比率を目安にすると良い。

→今年度もこの塩基バランスにする

○微量要素の中でも多量に必要なFe、Mnの欠乏に注意する

→今年度は多めにする

○鉢栽培は肥料分が流亡しやすい

◎肥料を用土に混和できない果樹栽培では、水溶性の肥料が良い

→できるだけ水溶性のものを利用する

○造粒状の資材は水に溶けにくいため、用土に混和できない果樹などの永年作物には粉末状のものが適している

○アミノ酸肥料が化成肥料と異なるのは、炭水化物付き窒素肥料であること。アミノ酸態窒素として植物に窒素と炭水化物を

同時に供給できる。

○植物はアミノ酸態窒素を直接利用することができる

○根から吸い上げられた窒素の79%は葉緑体になる

○菌根菌は植物の根の中から土壌へ広く菌糸を伸ばし、土壌中の水分と養分を根に供給する。その代償として植物の光合成産物

である糖類などの炭素化合物を菌根菌に供給する。菌根菌と共生を行うと、植物が特に吸収を苦手とするリン酸の吸収が大幅

に向上する。土壌の有機リン酸を植物が吸収しやすい形に加工して根まで運んでくれる。菌根菌は土壌中に肥料成分

(特にリン酸や水溶性成分)が多いと、植物体は菌根菌への依存度が減り、根に共生しにくくなる。養分が少ない状況下では

菌根菌と共生関係を結ぶが、養分が十分得られると関係を切ってしまう。

→今年度は菌根菌に頼らない。水溶性の資材を利用する。

○施肥はミネラル先行、窒素後追いの順が良い。窒素が先行すると外壁繊維が厚くなる前に細胞作りが進み、病害虫が付きやすくなる。

○リン酸を過剰に施肥してしまうと鉄と拮抗作用を起こし、作物が鉄を吸収するのを阻害する。上位の葉が葉脈だけを残して黄色

がかって来たらリン酸の過剰か、鉄の欠乏症を疑う。

→今年度は結合しにくい亜リン酸を使う。またリン酸と結合しやすいカルシウムも施肥位置を変えて対応する。

●使用肥料・堆肥:窒素は水溶性のアミノ酸を多く含む有機肥料、ミネラルは水溶性であれば有機質、天然・化成は問わない。

また鉢栽培だが水溶性炭水化物供給(他にもあるが)の目的で堆肥も利用する

<オーガニック7:4:2(JBF)>

○C/N比が小さいペレット状のアミノ酸有機肥料。魚体の水溶性タンパクを、米ぬかに吸着させ、乾燥させたもの。水溶性アミノ酸

を多く含むので、初期から肥効が出やすい(作物への吸収が早い)。独特の匂いがある。

○独自の特徴として、腐敗を防ぐために肥料に酵母菌(他の微生物に食べられないようにアミノ酸の貯蔵庫のような役割)を添加

している。

○ペレット状のため、粉状に砕いて利用

<ダーウィン5000 or 5050(N0-P0.4-K0-Ca30-S15.6)>

○硫酸カルシウム肥料。カルシウムを補給しつつ、土壌を酸性に保つことのできる資材。PHは4.3~4.5で硫黄分も含む。

○粒状だが崩壊性はある。ただし初期からの肥効を安定させるため、使用時は粒の破片が残らないよう粉状にする。

<アルギンゴールド(N1-P0.2-K2.5-Mg0.5-Ca2)>

○北欧やカナダの海岸に繁殖する海藻(アスコフィルムノドサム)を使用した天然海藻粉末。60種類以上の栄養素(ミネラル・微量要素・

アミノ酸など)や、植物成長ホルモンを多量に含んでいる。

また炭水化物(アルギン酸:22~30%、フコイダン:10%、ラミナリン:2~5% マンニット:5~8%、その他多糖類:45~60%)の内、

水溶性のものを多く含み、糖度の向上や不順天候下で不足する炭水化物を供給できる。微粉末のため比較的即効性がある。

<クアトロネオ(Mn12-B2-Fe11.2Cu2.75-Zn2.8)(JFB)>

○微量要素を5種含むマルチ微量要素資材

○マンガン:12.0%、ホウ素:2.0%、鉄:11.2%、銅:2.75%、亜鉛:2.8%、すべて水溶性

○吸湿性の高い製品のため、湿気の少ない場所で保管が必要

<亜りん酸粒状1号 N0-P7-K5>

○P7の内4%が水溶性リン酸。Kは全量水溶性。

○H3PO4は正リン酸と呼ばれ、亜リン酸(H3PO3)はそれより酸素がひとつ少ない。より溶解性が高く、また分子量が小さいため生体内での

移行性が高く、土壌に吸着されにくい特徴がある。

<ギーゼライト(Mg27)>

○ドイツのハートザルツ鉱床から産出される天然の苦土(マグネシウム)。硬い結晶構造を持つため硫酸と苦土の結合が強く、

水溶性でありながらゆっくりと溶け出す。即効性があり効果が長く安定的に持続する。

<ナチュラル ソイルメイク TypeC 23 or BLOF堆肥23(JBF)> 堆肥

○植物原料を主とした炭素分が多い(C/N比が高い)く、土壌団粒化を促進させる水溶性炭水化物を多く含む、中熟堆肥。

○窒素:0.9%・リン酸:0.5%未満・カリ:0.5%未満・炭素窒素比(C/N比):23

○原材料:木質残渣・草・もみ殻・樹皮・食品残渣

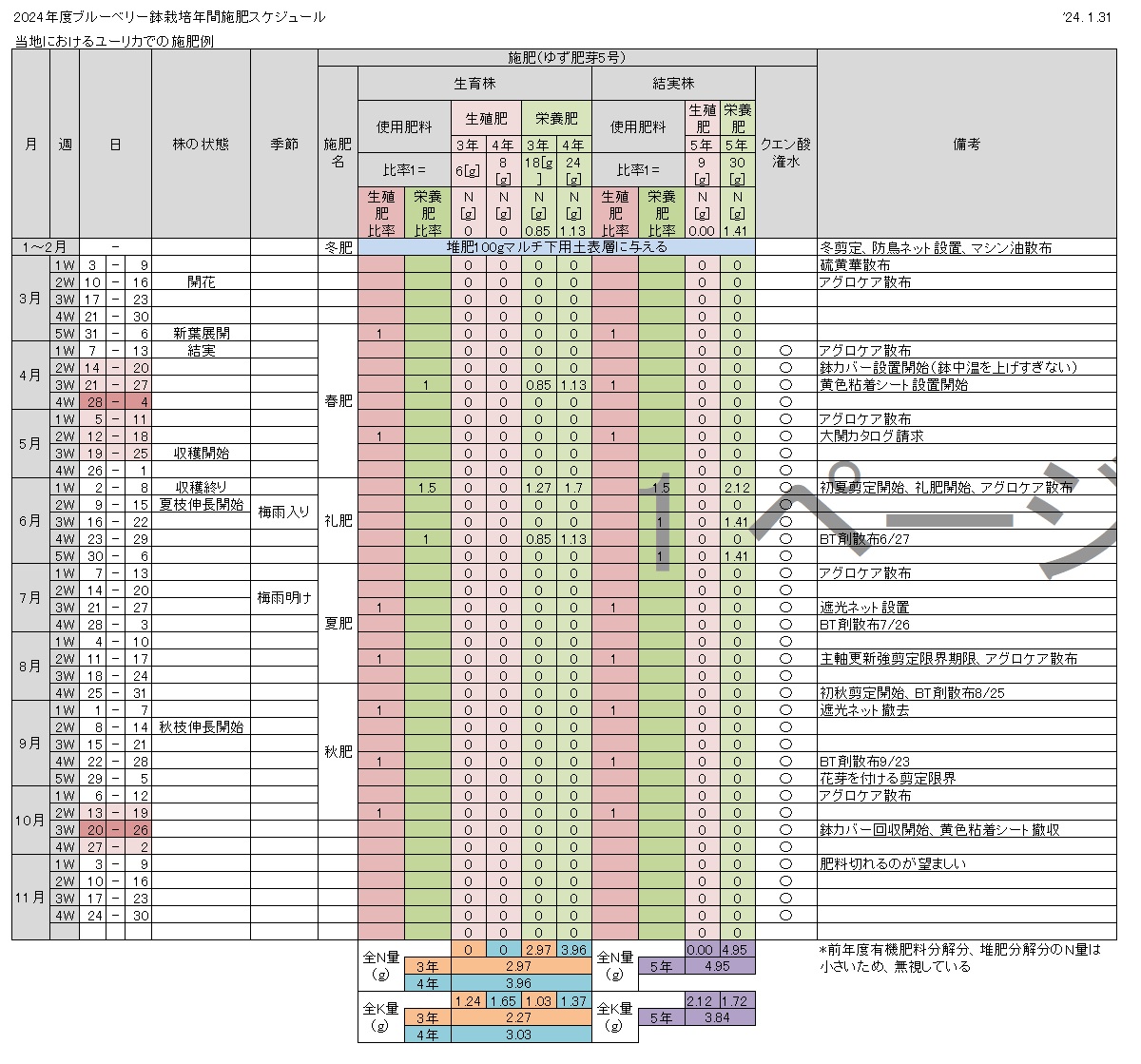

●結実させる株の施肥時期と量:詳細は下記画像参照

使用肥料:栄養肥料(オーガニック742、ダーウィン、アルギンゴールド、クアトロネオ、ギーゼライト)

生殖肥料(亜リン酸1号、ダーウィン、クアトロネオ、ギーゼライト)

使用堆肥:ナチュラル ソイルメイク

年間N施肥量:3年生で3g、4年生で4g、5年生以降で5g

<冬肥>:1~2月

○使用堆肥:ナチュラル ソイルメイク

○施肥のイメージ:

堆肥には有機窒素分であるアミノ酸、ペプチドやタンパク質、有機酸・糖類・セルロースなどの炭水化物、ビタミンなどを含む。

堆肥の効用としては①土壌団粒化 ②微生物の餌 ③有機窒素の供給 ④保肥力の向上 ⑤ミネラルを可溶化する ⑥水溶性

炭水化物の供給がある。我が家の用土仕様と鉢栽培では②④⑤⑥を期待。⑥の水溶性炭水化物こそが地力の本体。休眠中にマルチ

と用土の間に与える。肥効(無機化)は年20%程度と推測。

<春肥>:新葉展開時

○使用肥料:生殖肥料

○施肥のイメージ:

休眠明けは樹体内の養分を使い、新葉の展開、開花・結実をする。まだしっかり光合成ができなく、十分に炭水化物を生成

できない時期。この時期に窒素分を多量に与えると、体内の植物ホルモンであるジベレリン量が増え、生殖成長から栄養成長

に傾けてしまい(栄養成長の主要養分は窒素、生殖成長は炭水化物)、結実性を下げてしまう。

葉・花・枝・幼果の中期成長(初期成長は樹体内の養分)から、充実・完成までの後押しをするためミネラル・炭水化物を補給

する。また昨年度と本年度に与えた堆肥の分解による窒素分(栄養生長に傾けないレベル)で、根の成長と葉緑素を増やす

手助けをする。

<礼肥>:収穫直後

○使用肥料:栄養肥料

○施肥イメージ:

礼肥で葉の活力(葉緑素)を維持し、光合成による炭水化物で樹勢の回復と枝と根に養分を蓄積させる。収穫後、樹体内にいか

に養分を貯蔵できるかで、来年度の果実の良し悪しが決まる。樹体内の養分蓄積量が少ない収穫直後に夏剪定で樹形を整え、

同時に施肥することで剪定部から二次成長をさせる。細胞作りの工程を大きく省力することのできるアミノ酸肥料を使い、

光合成で生成された炭水化物を節約し養分の蓄積をUPさせる。

<夏肥>:梅雨入り後から

○使用肥料:生殖肥料

○花芽形成の時期でもある。日当たり、水やり、施肥など適切に管理されていれば、枝の伸長後2~3Wで花芽が形成される。

○施肥イメージ:

梅雨明け後は夏の強い日ざしで葉の温度が上昇し、水分を奪われすぎて根の吸水が追いつかなくなる。自己防衛で気孔を

閉じるが、これによって根からの吸水が止まり、また気孔から光合成の材料であるCO2を取り込まなくなるため、光合成が止まる。

全体として夏場は光合成率が低下する。礼肥と堆肥から分解された窒素で、葉の葉緑素維持と根の成長を助ける。

また光合成率低下で不足する炭水化物をクエン酸と堆肥から補い、外壁繊維を厚くするのを主とし、夏の暑さから身を守る。

<秋肥>:9/上旬から

○使用肥料:生殖肥料

○施肥イメージ:

夏の日差しも次第に弱まり光合成率も上昇してくる。礼肥と堆肥から分解された窒素で葉の活力(葉緑素)を維持し、

光合成で生成した炭水化物を枝と根に養分として蓄積させる。9・10・11月が樹体内に養分を貯蔵する一番大切な時期。

地温の低下とともに根の成長も活発になるため、ミネラルを継続的に与える。新梢・花芽が動かないよう窒素肥料は与えない。

生育環境において限界まで上に伸びている(防鳥ネットなど)枝は、9月末までに剪定し、伸長が止まれば花芽が着生する。

<その他>

○肥料は用土とマルチの間に施肥するのが理想。重労働のためマルチ上に施肥し、ガサガサマルチを動かして用土上に落とし込む

ようにする。

○秋肥が終わってからの鉢増し、植え替えをする場合、肥料は与えない

○上記対象は鉢栽培のみ。また梅雨明けまでに収穫が終わらない極晩生品種には対応していない。

○植え付けから数年たった根詰まりしてそうな株の根の先端は、鉢と接触する最外周部にある。施肥する位置は、根の先端がある

位置を意識して施肥する(外周ではなく鉢とのきわ)。位置を間違えると生育が悪くなる。

<用語>

○養分:窒素はアミノ酸やタンパク質の形で、炭水化物は糖類など。ミネラルも含む全ての要素のこと。

○アミノ酸態窒素:C+H2O+NH2(炭水化物+アミノ基)。炭水化物(C+H2O)にアミノ基(NH2)が付いたもの。アミノ酸=

アミノ酸態窒素。硝酸態窒素を使った場合、硝酸から亜硝酸に還元する時、亜硝酸からアンモニアに還元する時、アンモニア

からグルタミン酸を作る時に炭水化物を消費する。また根→葉→根と葉を経由する必要がある。アミノ酸態窒素は、葉を経由

せず根でそのまま細胞作りに使用されるため、光合成によって生成された炭水化物の消費を少なくできる。節約できた炭水化物で、

①外壁繊維を厚くすることで、病害虫に強くなる、②根酸、ネラルの吸収量、糖度、貯蔵デンプン、重量、栄養価がUPする。

○ミネラル:窒素以外の多量要素、微量要素の成分(炭素、水素、酸素も除く)

○根の成長を助けるレベルの窒素量:窒素濃度が高くなるにつれて、根→芽→枝が伸びる

◆2024年度ブルーベリー鉢栽培で大切にしたいBEST3

<安定した栽培の継続>

1.用土中の酸素確保(小さい鉢の利用、排水性の良い用土、経年劣化しにくい用土、鉢底の通気性確保など)

2.コガネムシ対策の実施

3.鉢中の根詰まり対策の実施

<美味しい果実を作る>

1.健全な根の状態の維持(*)

2.植物ホルモンの活用(剪定、誘引)

3.肥料(アンモニア態窒素、水溶性ミネラル、水溶性炭水化物、タイミング、量、アミノ酸)

*鉢中用土の適度な乾燥⇔湿潤(水分)を繰り返し、しっかり白根を生育させる

→用土に対する最適な水やりタイミングの把握が近道、全ては水やりに始まり水やりに終わる!(◎)

◆2024年度のゆずちゃん家で栽培しているブルーベリー品種

●結実株

<サザンハイブッシュ>

・ユーリカ×1

・トワイライト×2

・OPI×1

・スノーチェイサー×1

・メドラーク×1

・ケストラル×1

<ノーザンハイブッシュ>

・コビルタン×1

・ヒューロン×1

・ドレイパー×1

<ハイブリッド>

・ピンクレモネード×2

●生育株

<サザンハイブッシュ>

・ユーリカ×2

・トワイライト×1

・ミスアリスメイ×1

・スノーチェイサー×1

・ケストラル×1

・スプリングハイ×1

<ノーザンハイブッシュ>

・ハナンズチョイス×1

・ヒューロン×1

・ドレイパー×1

●受粉樹:ピンクレモネード用

<ラビットアイ>

・クレイワー×1

2023年度ブルーベリー栽培仕様(2022年秋~) 更新日:2023.3.26 / 更新「誤記訂正、クエン酸潅水変更」

ゆずちゃんパパの2023年度ブルーベリー鉢栽培仕様です。

◆鉢:BB樹脂ポット(DICプラスチック株式会社)

・一般的に利用されている黒色の果樹ポット。排水性の高い用土を使えば、不織布ポットより生育が良いと感じている。

・黒色で夏場は鉢側面が熱くなるため、鉢カバーや日よけなどが必須

・劣化して細かくなったココチップを外に排出するため、鉢底に追加の穴を空けたものを利用(隙間の大きい底網も利用)

<生育年数と鉢サイズ>

・3年生(植えつけ1年目)/#25サイズ(25L)

・4年生(植えつけ1年目)/#25サイズ(25L)

・4年生(植えつけ2年目)/#25サイズ(25L)

※秋に2年生で購入した場合、次の年を3年生とする

※スペースの関係上、横には株を大きくしない仕様のため、使う鉢は#25サイズのみ

※鉢サイズが大きくなると、栽培難易度がいっきに上がる

◆鉢カバー:白色防草シート(ルンルンシートを加工)

・樹脂ポット内の温度安定化が目的。4月~10月の間で設置。夏場は必須。

・白色防草シート(ルンルンシート)を折って利用

・鉢に固定するクリップは、100均のステンレスピンチを切って利用

◆用土:ゆずちゃん11号(粗目のココチップ、他の混ぜ物なし)

・現在のメイン用土で生育の試験中

・粗いため敷き詰めても必ずチップ間に大きな隙間ができ、また一つの塊(チップ)は多孔質構造でスポンジのように水を含むため、

通気性・排水性・保水性の全てが満足できる。教科書に理想の土壌として出てくる「土壌の団粒構造」が人工的に模擬できるイメージ。

・水やり回数が多くても、水が停滞しにくい

・新しいココチップは水分を十分含むまで時間がかかるため、定植後は乾燥しないよう水やり回数を増やす

・小さすぎる鉢は乾燥しやすく、不向き

・ココチップは有機物の中では、経年劣化しにくいのが特徴

・ココチップも劣化でチップ間の隙間が小さくなり(通気性が悪くなるので粗目を利用)、表層の高さが下がってくる。

これにより表層にココチップを追加でき、新たに表層に根を伸ばすことができる。

<鉢栽培における最適な用土の考え方>

今まで:水のやり過ぎでも水が停滞しない(根が酸欠にならない)、排水性重視の用土(保水性は水やり回数で補う)

→用土が常に湿った状態が続いてしまう

現在 :排水性が良く、水をやらなくても水切れしにくい保水性も持った用土

→用土が適度に乾燥した状態を作りやすい

◆マルチ:バブルグラス(ベリーズ・ル・ボア製)

・断熱性、通気性がバツグンに良い

・5~7cm程度の厚みで利用

・作業性がバツグンに良い。台風でも飛散しにくく、飛散しても簡単に元に戻せる。

・劣化ぜず、何度でも再利用可能

・コガネムシの物理的防除にも期待している。2020、2021、2022年度は被害0であった(2019、2020、2021年度に産卵されたと仮定

した場合)。ただしまだ防除効果の確信はまだ持てず。

◆浮かせ:レンガ+プラ製すのこ

・鉢底の通気性を確保する

・ミミズが鉢内に入らないようできるだけ高くしたい

◆鳥対策:防鳥ネット

・ネットを設置し、確実に花と果実の食害と防ぐ

・網の目サイズは、大型のハナバチが通れる程度のサイズを利用する

◆夏の暑さ対策:遮光ネット

・夏の強い日ざしで葉の温度が上昇し、水分を奪われすぎて根の吸水が追いつかなくなる。自己防衛で気孔を閉じるが、これに

よって根からの吸水が止まり、また気孔から光合成の材料であるCO2を取り込まなくなるため、光合成が止まる。

このため全体として夏場は光合成率が低下し、生育が停滞する。これを防ぐため防鳥ネットの上側に、遮光率70%程度の遮光ネット

を設置する。

◆水やり:手潅水

・夏場は1日1回(朝)。春・秋は2~4日に1回。冬場は1Wに1回くらい。鉢中の用土が適度な乾燥⇔湿度(水分)を繰り返すイメージ。

「用土が常に湿った状態より、用土の乾燥(水切れ)の方がまし」という意識を持つ。

・植えつけ1年目は、生体からの吸収が少ないことを意識する

・水やりは蒸発や生体からの水分要求量が多くなりはじめる朝にたっぷり与える。蒸発や生体からの要求量が少ない夕方や夜に

かけて与えると、水分が停滞する時間が長くなり、酸欠になりやすい(水には酸素が溶けにくい、根の周りの酸素はすぐなくなる)。

・特に植えつけ1年目の株には、鉢の外周部に与える。中央付近は水が停滞しやすく、酸欠による根の障害が起こりやすくなる。

2年目以降の株でも水を与えるか迷った時は、これを徹底する。

・4~10月は、水ではなく常時クエン酸で潅水(雨天時は除く)。PH4.5前後で利用(濃度は0.01%で利用、これは1gのクエン酸を10Lの水で薄める)。

雨が降るので、潅水できるタイミングは意外と少ない。

◆追加潅水:自動潅水器

・夏場に葉がしおれる場合は昼に利用、また水やりできない旅行時にも利用

◆用土の酸度調整

●クエン酸潅水

・常時クエン酸潅水で用土の酸度を調整(クエン酸潅水はすぐ流亡して酸性度の持続性がない)

・PHの改善以外にも有機酸の補給効果もあるため(酸は光合成産物の中間物質のため、根から吸収させることで光合成の工程を

ショートカットして炭水化物の生成を補うことができる)、鉢栽培の場合、硫黄華よりメリットがあるかと考えている

●硫黄華(参考:現在は利用していない)

・1年に1回、3月頃に土10Lあたり10g~20g与える。

・クエン酸はすぐに流亡してしまう。即効性はないが、確実にPH調整できる。粉が「だま」になった硫黄華を与えると、土に馴染

まないので、しっかり「だま」を潰して与える。

◆結実年齢:5年生から

・幼木で結実させるとその年の生育が劣る。幼木では本来の味もでないため、テンションが下がるだけで参考にならない。

・樹が大きくなるにつれて、飛躍的に味が良くなる品種もある。味の見極めは、成樹になってから数年は必要。

◆剪定(冬剪定、初夏剪定、初秋剪定):元気の良い枝を上に伸ばすことを重視した剪定。また秋に枝に貯めた養分を冬に切除しない

ようにするため、初夏の更新剪定、初秋の切り上げ剪定を特徴とする。

<冬剪定>1月下旬~2月下旬

・今年度2年生は花芽を落とすのみ

・植え付け1年目の(今年度3、4年生)株は、主軸となる枝を伸ばしたい位置(葉芽の向き位置を選び、その上部)で強めに剪定する。

株下側にある枝は、光合成の補助・見た目を良くするために、込み合わない程度にバランス良く剪定する。内向きの枝、下垂枝、

短い弱小枝、地際からの細い枝、交差する枝、枯れた枝など。最後に花芽が残っていないことを確認する。

・植え付け2年目以降(今年度4、5年生の株)は、元気の良い上に伸びた枝の先端のみに結実させため、初秋剪定で逃していた枝を切る。

花芽1に対し葉芽3~4になるような数を残す。株の枝の状態でおのずと収穫量は決まってくる。

・共通して最後にすべての葉を落とす

<初夏剪定>収穫後直ぐ(6月上旬~)

・株下側の枝は、光合成の補助・見た目を良くするため、混み合わない程度にバランス良く剪定し、しっかり葉を残す。内向きの枝、

下垂枝、短い弱小枝、地際からの細い枝、交差する枝、枯れた枝など。

・上向きで元気な春先に発生したシュートや徒長枝は積極的に残し、絶対に先端を切り落とさない。先端が2つに分かれているものは、

上向きで元気の良い方を残して1本にする。

・元気な1本の枝が上に向かっていくよう、横に広がる枝は切り、上向きの枝を1本残すイメージで切り上げて剪定する。

・生育環境において限界まで上に伸びている(防鳥ネットなど)枝は、出来るだけ枝元までたどって、切り返し剪定で枝を更新する。

切り返し剪定では、新梢が株の上側(外側)に広がるよう葉芽の上部で切除する。

・横向きの枝でも元気に良いものは、上向きに誘引して利用する

・枝の更新は初夏剪定で行う

<初秋剪定>8月下旬

・株下側の枝には結実させないが、光合成の補助・見た目を良くするため、混み合わない程度にバランス良く剪定し、しっかり葉

を残す。内向きの枝、下垂枝、短い弱小枝、地際からの細い枝、交差する枝、枯れた枝など。

・元気の良い上に伸びた枝の先端のみに結実させる。元気な1本の枝が上に向かっていくよう、横に広がる枝は切り、上向きの枝を

1本残すイメージで切り上げて剪定する。

→収穫量を増やすには、枝を分けるのではなく、この1本の枝を複数発生させるのが重要

→収穫しにくいように思えるが、着果すると重みで枝がしなり、収穫しやすくなる

・上向きで元気な春先、初夏に発生したシュートや徒長枝は積極的に残す

・上向きの枝で、先端が2つに分かれているものは上向きで元気の良い方を残して1本にする

・生育環境において限界まで上に伸びている(防鳥ネットなど)枝は、9月初~中頃に先端を切り落とし、花芽を付けさせる

・横向きの枝でも元気に良いものは、上向きに誘引して利用する

<注意点>

・切除した切り口から細菌が入り、病気になる可能性があるため可能な限り切り口に殺菌剤を塗る。冬剪定以外の剪定時は特に重要。

・剪定ばさみは、株を変える毎にアルコール消毒する

<その他>

・内向きの枝であってもスペースがある場合は、その枝を利用しても良い

◆害虫、病気対策:ブルーベリー登録農薬で、自然界に存在する細菌の微生物資材をメインに利用

<イモムシ類>

・BT剤(デルフィン):発見次第随時

・シャシャンボツバメスガ対策で、夏剪定後で新梢が伸びてきたら梅雨明け後まで毎週

・展着剤も利用する。展着剤でもアブラムシを駆除できるため(多分)、兼ねて利用する。

<アブラムシ>(近年は利用していない)

・オレート液剤:発見次第随時(4月中旬~7月上旬)

・新梢の先端につきやすい。これは有機窒素が新梢部でタンパク質になりきれず、細胞内で過剰にたまってしまい、その匂いが漏れて

アブラムシを引き付けているため。株の光合成状況と施肥量(N)のバランスが重要。

<斑点病・灰色かび病>

・バチルス ズブチリス水和剤(アグロケア水和剤):開花直前、受粉直後、収穫後、その後定期的に散布

・展着剤も利用する。展着剤でもアブラムシを駆除できるため(多分)、兼ねて利用する。

<コガネムシ>(近年は利用していない)

・ダイアジノン粒剤5(微生物資材ではない):コガネムシの若齢幼虫に高い効果を示すため、6/末から7月の成虫発生初期に株元に

土壌混和(混和しないと効果ないと思われる。表素の根で用土混和は困難)。浸透移行性はなく、根から吸収されることはない。

・根本のグラツキ、紅葉が早い株はあやしい。用土表層の根張りである程度判断できる。根張りが悪い場合は、マルチ直下に

コガネムシがいるはず。気が付いた時には上記最適時期から外れており、散布しても効果がかなり薄いと感じる。

薬剤には期待せず、物理的防御が効果的。

<害虫全般>

・黄色と青色の粘着シート(ダイソー):物理的に害虫を駆除

<クロロシス>

・葉の黄化は葉の細胞内に葉緑素が合成されないときに起こる。原因は以下の4つ。

①用土中の鉄・マンガン・マグネシウム不足

②用土のphが高く、根が上記を吸収できない

③コガネムシの幼虫に根を食べられ、根から肥料分を十分に吸収できない

④用土の通気性低下に伴う根の状態が悪く(根腐れの手前)、株自体の肥料分の吸収力低下

ブルーベリーに適した用土で普通に肥料を与えて管理している場合、①②の可能性はほとんどない。①に関してはあくまでも

少量や微量要素。②に関しても過度にアルカリ側に傾くことは稀。雨だって酸性。

ほとんどの場合は③④で、用土にコガネムシがいないなら原因は④。用土を乾燥ぎみに管理することで秋になる前であれば、

クロロシスは改善する(たぶん)。

我が家の④の状態の株には、秋になると葉にうどん粉病が発生し、根の状態が悪ことが露呈する。

◆肥料

●施肥計画する上で参考にしたこと

・果樹は樹体内に養分を蓄積し、翌年度の開花・結実にそれを利用する。ブルーベリーについては、5月中頃までは樹体内に蓄積

した養分により生育し、その後は光合成をしてその養分を生育・蓄積に使う。

・休眠明けに窒素が効いた状態だと、生殖成長から栄養成長に傾けてしまい、結実不良を誘発させてしまう。体内の窒素含量が

高まるとジベレリンの量が増えるため。

→結実後も収穫まで窒素は抑えた施肥。果実の肥大化中に窒素が効くと果実の肥大化が遅れ、また糖度も下がる。

・発芽前に施用された肥料は、開花前にはほとんど吸収されない。

→新葉展開後に施肥開始

・収穫期に窒素が効いた状態だと、果実に酸味が残る。完全に切れている状態が望ましい。

→根の生育に使われるレベルの少量の窒素(アミノ酸肥料)であれば、十分に養分を果実回せるのではないか。

・カリウム、カルシウム、マグネシウムの過剰は互いの吸収阻害をする。特にカリウム過剰によるMgの吸収阻害は強力。

作物が良く育つ交換性陽イオン塩基バランス(Ca5:Mg2:K1)の比率を目安にすると良い。

→今年度は、この塩基バランスに戻す

・微量要素の中でも多量に必要なFe、Mnの欠乏に注意する

→リン酸の過剰に注意する

・鉢栽培は肥料分が流亡しやすい

・肥料を用土に混和できない果樹栽培では、水溶性の肥料が良い

→リン酸以外は

・造粒状の資材は水に溶けにくいため、用土に混和できない果樹などの永年作物には粉末状のものが適している

・アミノ酸肥料が化成肥料と異なるのは、炭水化物付き窒素肥料であること。アミノ酸態窒素として植物に窒素と炭水化物を

同時に供給できる。

・植物はアミノ酸態窒素を直接利用することができる

・根から吸い上げられた窒素の79%は葉緑体になる

・菌根菌は植物の根の中から土壌へ広く菌糸を伸ばし、土壌中の水分と養分を根に供給する。その代償として植物の光合成産物

である糖類などの炭素化合物を菌根菌に供給する。菌根菌と共生を行うと、植物が特に吸収を苦手とするリン酸の吸収が大幅

に向上する。土壌の有機リン酸を植物が吸収しやすい形に加工して根まで運んでくれる。菌根菌は土壌中に肥料成分

(特にリン酸や水溶性成分)が多いと、植物体は菌根菌への依存度が減り、根に共生しにくくなる。養分が少ない状況下では

菌根菌と共生関係を結ぶが、養分が十分得られると関係を切ってしまう。

→今年度は菌根菌に助けてもらう意識で施肥する。即効性のある水溶性リン酸の肥料は使用せず、有機肥料からゆっくり溶け

出すリン酸成分のみを利用。また用土の適度な乾燥を重要視する。

・施肥はミネラル先行、窒素後追いの順が良い。窒素が先行すると外壁繊維が厚くなる前に細胞作りが進み、病害虫が付きやすくなる。

・リン酸を過剰に施肥してしまうと鉄と拮抗作用を起こし、作物が鉄を吸収するのを阻害する。上位の葉が葉脈だけを残して黄色

がかって来たらリン酸の過剰か、鉄の欠乏症を疑う。

→今年度はリン酸の吸収は菌根菌に助けてもらう

●使用肥料・堆肥:窒素は水溶性のアミノ酸を多く含む有機肥料、ミネラルは水溶性であれば有機質、天然・化成は問わない、また鉢

栽培だが堆肥を利用

<オーガニック7:4:2(JBF)>

・C/N比が小さいペレット状のアミノ酸有機肥料。魚体の水溶性タンパクを、米ぬかに吸着させ、乾燥させたもの。水溶性アミノ酸

を多く含むので、初期から肥効が出やすい(作物への吸収が早い)。独特の匂いがある。

・独自の特徴として、腐敗を防ぐために肥料に酵母菌(他の微生物に食べられないようにアミノ酸の貯蔵庫のような役割)を添加

している。

・ペレット状のため、粉状に砕いて利用

<オーガニック4:3:2(JBF)>

・C/N比が大きい粉状のアミノ酸有機肥料。魚体の水溶性タンパクを馬鈴薯、でんぷん残渣、米ぬか、醤油かすに吸着させ、

乾燥させたもの。水溶性アミノ酸を多く含むので、初期から肥効が出やすい(作物への吸収が早い)。独特の匂いがある。

・独自の特徴として、腐敗を防ぐために肥料に酵母菌(他の微生物に食べられないようにアミノ酸の貯蔵庫のような役割)を添加

している。

<ダーウィン5000 or 5050(N0-P0.4-K0-Ca30-S15.6)>

・硫酸カルシウム肥料。カルシウムを補給しつつ、土壌を酸性に保つことのできる資材。PHは4.3~4.5で硫黄分も含む。

・粒状だが崩壊性はある。ただし初期からの肥効を安定させるため、使用時は粒の破片が若干残る程度に粗く粉状にしている。

<ケルプペレット(JBF)>

・アルギンゴールドにホウ素、マンガン、鉄を加え、ペレット加工したもの(海藻発酵肥料)

・成分:水溶性鉄:5.0%・水溶性ホウ素:1.5%・水溶性マンガン:5.0%、原材料:海藻(アスコフィルム・ノドサム)・米糠・

硫酸第一鉄・硼砂・硫酸マンガン

・ペレット状のため、粉状に砕いて利用

<ギーゼライト(Mg27)>

・ドイツのハートザルツ鉱床から産出される天然の苦土(マグネシウム)。硬い結晶構造を持つため硫酸と苦土の結合が強く、

水溶性でありながらゆっくりと溶け出す。即効性があり効果が長く安定的に持続する。

<ナチュラル ソイルメイク TypeC 23 or BLOF堆肥(JBF)> 堆肥

・植物原料を主とした炭素分が多い(C/N比が高い)く、土壌団粒化を促進させる水溶性炭水化物を多く含む、中熟堆肥。

・窒素:0.9%・リン酸:0.5%未満・カリ:0.5%未満・炭素窒素比(C/N比):23

・原材料:木質残渣・草・もみ殻・樹皮・食品残渣

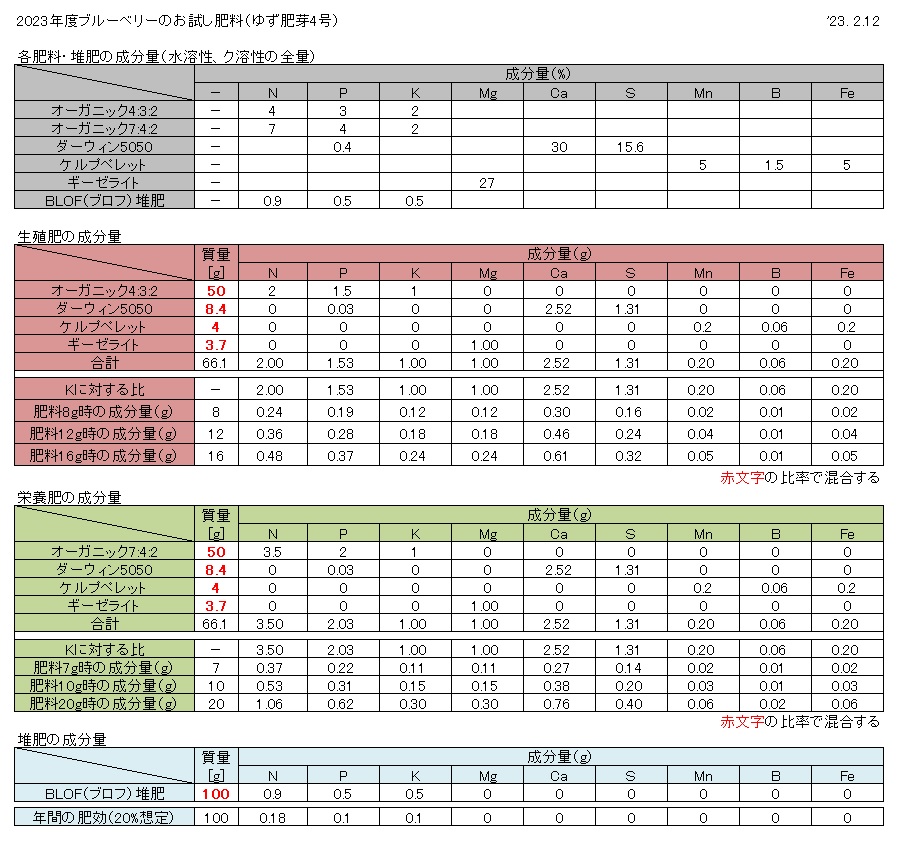

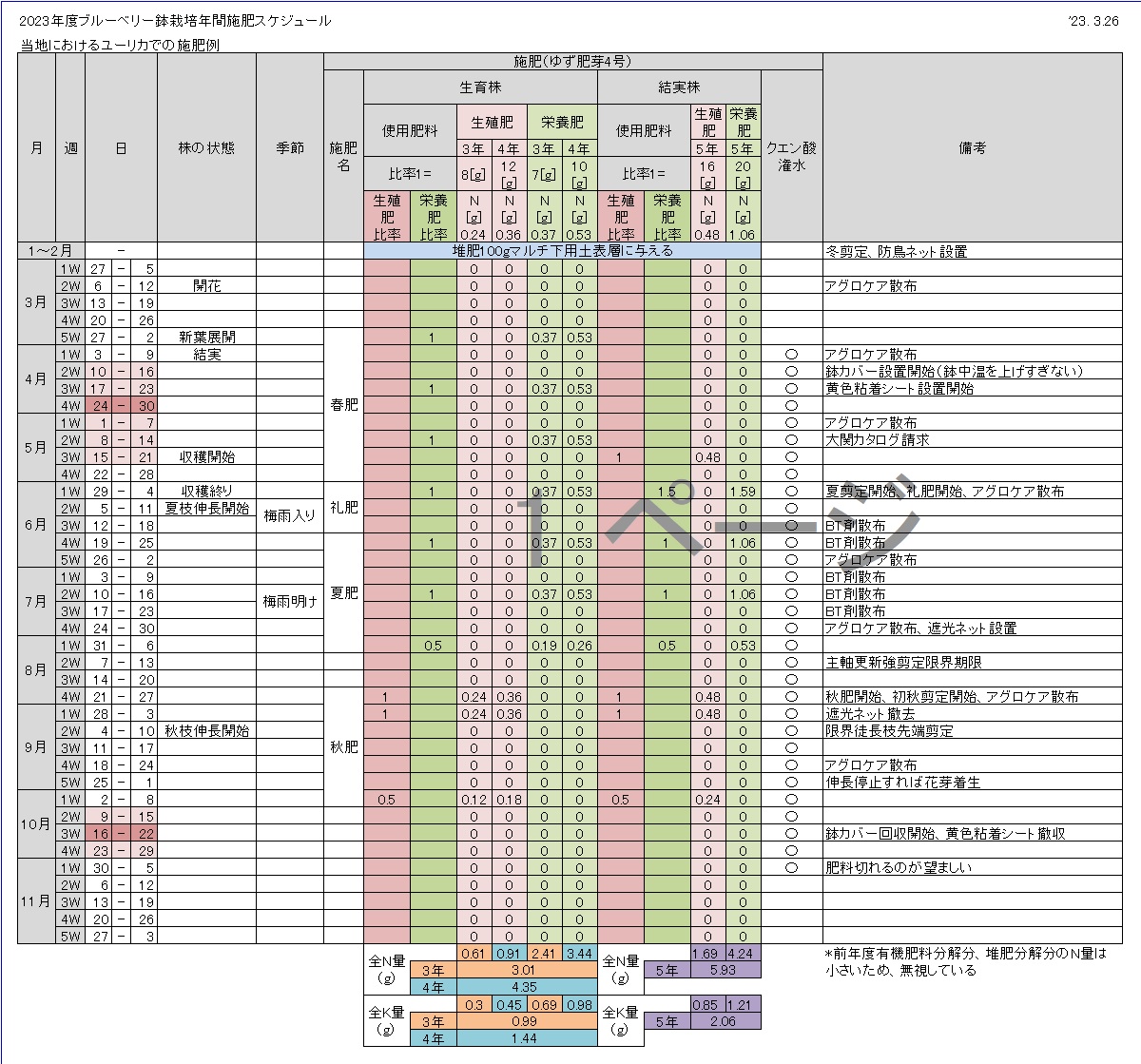

●来年度結実させる株の施肥時期と量:詳細は下記画像参照

使用肥料:栄養肥料(オーガニック742、ダーウィン、ケルプペレット、ギーゼライト)

生殖肥料(オーガニック432、ダーウィン、ケルプペレット、ギーゼライト)

使用堆肥:ナチュラル ソイルメイク

年間N施肥量:3年生で2.5g、4年生で3.8g、5年生以降で5.0g

<冬肥>:1~2月

・使用堆肥:ナチュラル ソイルメイク

・施肥のイメージ:

堆肥には有機窒素分であるアミノ酸、ペプチドやタンパク質、有機酸・糖類・セルロースなどの炭水化物、ビタミンなどを含む。

堆肥の効用としては①土壌団粒化 ②微生物の餌 ③有機窒素の供給 ④保肥力の向上 ⑤ミネラルを可溶化する ⑥水溶性

炭水化物の供給がある。我が家の用土仕様と鉢栽培では②④⑤⑥を期待。⑥の水溶性炭水化物こそが地力の本体。休眠中にマルチ

と用土の間に与える。肥効(無機化)は年20%程度と推測。

<春肥>:収穫開始時

・使用肥料:生殖肥料

・施肥のイメージ:

休眠明けは樹体内の養分を使い、新葉の展開、開花・結実をする。まだしっかり光合成ができなく、十分に炭水化物を生成

できない時期。この時期に窒素分を多量に与えると、体内の植物ホルモンであるジベレリン量が増え、生殖成長から栄養成長

に傾けてしまい(栄養成長の主要養分は窒素、生殖成長は炭水化物)、結実性を下げてしまう。

葉・花・枝・幼果の中期成長(初期成長は樹体内の養分)から、充実・完成までの後押しをするためミネラル・炭水化物を補給

する。また栄養成長に傾けないレベルのアミノ酸態窒素(アミノ酸)で、根の成長と葉緑素を増やす手助けをする。

また新芽部分で作られるオーキシンにより、根の成長も活発になる。アミノ酸態窒素は根でそのまま細胞づくりに使われるため、

光合成で作った炭水化物を根の細胞作りに使わなくて済む。この節約した炭水化物で、実の糖度をUPさせることができる。

収穫期に窒素が効いた状態だと、果実に酸味が残るため完全に切れている状態が望ましい」と一般的に言われるが、これは余分

な無機窒素があると光合成で作られた炭水化物がこの無機窒素と共に細胞作り(枝の充実)に使われ、果実への糖蓄積が少なく

なるため。無機窒素を切ると糖度はあがるが、細胞作りが進まず根の充実が進まない。アミノ酸肥料を使えば、光合成で作った

炭水化物をほとんど使わなく細胞作りができるため、炭水化物を果実への糖の蓄積に使え、根の充実を犠牲にせず糖度があがる。

<礼肥>:収穫直後

・使用肥料:栄養肥料

・施肥イメージ:

礼肥で葉の活力(葉緑素)を維持し、光合成による炭水化物で樹勢の回復と枝と根に養分を蓄積させる。収穫後、樹体内にいか

に養分を貯蔵できるかで、来年度の果実の良し悪しが決まる。樹体内の養分蓄積量が少ない収穫直後に夏剪定で樹形を整え、

同時に施肥することで剪定部から二次成長をさせる。細胞作りの工程を大きく省力することのできるアミノ酸肥料を使い、

光合成で生成された炭水化物を節約し養分の蓄積をUPさせる。

<夏肥>:梅雨入り後から

・使用肥料:栄養肥料

・花芽形成の時期でもある。日当たり、水やり、施肥など適切に管理されていれば、枝の伸長後2~3Wで花芽が形成される。

・施肥イメージ:

梅雨明け後は夏の強い日ざしで葉の温度が上昇し、水分を奪われすぎて根の吸水が追いつかなくなる。自己防衛で気孔を

閉じるが、これによって根からの吸水が止まり、また気孔から光合成の材料であるCO2を取り込まなくなるため、光合成が止まる。

全体として夏場は光合成率が低下する。窒素分(アミノ酸窒素)は葉の葉緑素維持と根の成長を助けるレベルの量にする。

また光合成率低下で不足する炭水化物を根から補い、外壁繊維を厚くするのを主とし、夏の暑さから身を守る。

<秋肥>:8/下旬から

・使用肥料:生殖肥料

・施肥イメージ:

夏の日差しも次第に弱まり光合成率も上昇してくる。秋肥で葉の活力(葉緑素)を維持し、光合成で生成した炭水化物を枝と

根に養分として蓄積させる。9・10・11月が樹体内に養分を貯蔵する一番大切な時期。地温の低下とともに根の成長も活発に

なるため、根を成長させるが花芽が動かないレベルのアミノ酸肥料を少量ずつ、継続的に与える。ただし10/末には肥料が

切れるようにする。

生育環境において限界まで上に伸びている(防鳥ネットなど)枝は、9月初~中に剪定するし、9/下までに伸長が止まれば

花芽が着生する。8/末の施肥後は9/下には秋枝の伸長が止まるよう、施肥を停止する。10/上に葉緑素の維持のため少量だけ

施肥する。

<その他>

・肥料は用土とマルチの間に施肥するのが理想。重労働のためマルチ上に施肥し、ガサガサマルチを動かして用土上に落とし込む

ようにする。

・秋肥が終わってからの鉢増し、植え替えをする場合、肥料は与えない

・上記肥料は、施肥前に混合したものを使用

・対象は鉢栽培のみ。また梅雨明けまでに収穫が終わらない極晩生品種には上記は対応していない。

<用語>

・養分:窒素はアミノ酸やタンパク質の形で、炭水化物は糖類など。ミネラルも含む全ての要素のこと。

・アミノ酸態窒素:C+H2O+NH2(炭水化物+アミノ基)。炭水化物(C+H2O)にアミノ基(NH2)が付いたもの。アミノ酸=

アミノ酸態窒素。硝酸態窒素を使った場合、硝酸から亜硝酸に還元する時、亜硝酸からアンモニアに還元する時、アンモニア

からグルタミン酸を作る時に炭水化物を消費する。また根→葉→根と葉を経由する必要がある。アミノ酸態窒素は、葉を経由

せず根でそのまま細胞作りに使用されるため、光合成によって生成された炭水化物の消費を少なくできる。節約できた炭水化物で、

①外壁繊維を厚くすることで、病害虫に強くなる、②根酸、ネラルの吸収量、糖度、貯蔵デンプン、重量、栄養価がUPする。

・ミネラル:窒素以外の多量要素、微量要素の成分(炭素、水素、酸素も除く)

・根の成長を助けるレベルの窒素量:窒素濃度が高くなるにつれて、根→芽→枝が伸びる

◆2023年度ブルーベリー鉢栽培で大切なことBEST3

●枯れないようにする

1.用土中の酸素確保(小さい鉢を利用、排水性の良い用土利用、水やりタイミングなど)

2.コガネムシ対策の実施

3.経年劣化しにくい用土利用(頻繁な植え替えでも良い)

●美味しい果実を作る

1.健全な根の状態の維持(*)

2.剪定(植物ホルモンを最大限に活用)

3.肥料(緩効性リン酸、アミノ酸、量、タイミング、微量要素)

*鉢中用土の適度な乾燥⇔湿潤(水分)を繰り返し、白根を生育させる

→排水性・保水性・通気性を備えた用土を利用、用土に対する最適な水やりタイミングの把握が近道

◆2023年度のゆずちゃん家で栽培しているブルーベリー品種

●結実株

<サザンハイブッシュ>

・ユーリカ×2

・トワイライト×2

・OPI×2

・スノーチェイサー×1

・ケストラル×1

<ノーザンハイブッシュ>

・スパータングロー×1

・ヒューロン×1

・ドレイパー×1

<ハイブリッド>

・ピンクレモネード×2

●生育株

<サザンハイブッシュ>

・ユーリカ×2

・トワイライト×2

・OPI×1

・メドラーク×1

・ミスアリスメイ×1

・スノーチェイサー×1

・ケストラル×1

<ノーザンハイブッシュ>

・コビルタン×1

・ハナンズチョイス×1

・ヒューロン×1

・ドレイパー×1

●受粉樹:ピンクレモネード用

<ラビットアイ>

・ホームベル×1

・クレイワー×1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2022年度ブルーベリー栽培仕様(2021年秋~) 更新日:2022.1.29 / NEW

ゆずちゃんパパの2022年度ブルーベリー鉢栽培仕様です。

◆鉢:BB樹脂ポット(DICプラスチック株式会社)

・一般的に利用されている黒色の果樹ポット。排水性の次に大切な鉢内の「保湿性」を一定に保ち、乾燥しにくいのがメリット。排水性の高い用土を使えば、不織布ポットより生育が良いと感じている。

・黒色で夏場は鉢側面が熱くなるため、鉢カバーや日よけなどが必須

・劣化して細かくなったココチップを外に排出するため、鉢底に追加の穴を空けたものを利用(隙間の大きい底網も利用)

<生育年数と鉢サイズ>

・3年生(植えつけ1年目)/#25サイズ(25L)

・4年生(植えつけ1年目)/#25サイズ(25L)

・4年生(植えつけ2年目)/#25サイズ(25L)

※秋に2年生で購入した場合、次の年を3年生とする

※子供の収穫しやすさ重視で、株を大きくしない仕様のため、使う鉢は#25サイズのみ

◆鉢カバー:白色防草シート(ルンルンシート)を加工

・夏場の樹脂ポット鉢内の温度上昇を抑えるのが目的

・白色防草シート(ルンルンシート)を折って利用している

・白色にカラーリングした事務用クリップで止めている

◆用土:ゆずちゃん11号(粗目のココチップ、他の混ぜ物なし)

・現在のメイン用土で生育の試験中

・粗いため敷き詰めても必ずチップ間に大きな隙間ができ、また一つの塊(チップ)は多孔質構造でスポンジのように水を含むため、通気性・排水性・保水性の全てが満足できる。教科書に理想の土壌として出てくる「土壌の団粒構造」が人工的に模擬できるイメージ。

・水やり回数が多くても、水が停滞しにくい

・新しいココチップは水分を十分含むまで時間がかかるため、定植後は乾燥しないよう水やり回数を増やす

・小さすぎる鉢は乾燥しやすく、不向き

・ココチップは有機物の中では、経年劣化しにくいのが特徴

・ココチップも劣化でチップ間の隙間が小さくなり(通気性が悪くなるので粗目を利用)、表層の高さが下がってくる。これにより表層にココチップを追加でき、新たに表層に根を伸ばすことができる。

◆マルチ:バブルグラス(ベリーズ・ル・ボア製)

・断熱性、通気性がバツグンに良い

・5~7cm程度の厚みで利用

・作業性がバツグンに良い。台風でも飛散しにくく、飛散しても簡単に元に戻せる。

・劣化ぜず、何度でも再利用可能。

・コガネムシの物理的防除にも期待している。2020、2021年度は被害0であった(2019、2020年度に産卵されたと仮定した場合)。ただしまだ防除効果の確信は持てず。

◆浮かせ:レンガ+プラ製すのこ

・鉢底の通気性を確保する

・ミミズが鉢内に入らないようできるだけ高くしたい

◆水やり(手潅水)

・夏場は1日3回(朝、昼、夕)。春・秋は2~3日に1回。冬場は6~7日に1回くらい。

・植えつけ1年目は、生体からの吸収が少ないことを意識する

・現在のトレンドは、マルチに埋め込んだ松ぼっくりの傘の開き方(乾燥→開く、水やり→閉じる)で水やりタイミングを参考にしている

・水やりは蒸発や生体からの水分要求量が多くなりはじめる朝にたっぷり与える。蒸発や生体からの要求量が少ない夕方や夜にかけて与えると、水分が停滞する時間が長くなり、酸欠になりやすい。

・特に植えつけ1年目の株には、鉢の外周部に与える。中央付近は水が停滞しやすく、酸欠による根の障害が起こりやすくなる。2年目以降の株でも水を与えるか迷った時は、これを徹底している。

・4月~11月は水ではなく、常時クエン酸潅水を実施。PH4.5前後で利用(濃度は0.01%で利用、これは1gのクエン酸を10Lの水で薄める)。

◆追加潅水:自動潅水器

・夏場の昼と夕、水やりできない旅行時などに利用する。夏場以外では現在利用していない。

◆用土の酸度調整

●クエン酸潅水

・常時クエン酸潅水で用土の酸度を調整(クエン酸潅水はすぐ流亡して酸性度の持続性がない)

・PHの改善以外にも有機酸の補給効果もあるため(酸は光合成産物の中間物質のため、根から吸収させることで光合成の工程をショートカットして炭水化物の生成を補うことができる)、鉢栽培の場合、硫黄華よりメリットがあるかと考えている

●硫黄華(参考)

・現在は利用していない

・1年に1回、3月頃に土10Lあたり10g~20g与える

・クエン酸はすぐに流亡してしまう。即効性はないが、確実にPH調整できる。粉が「だま」になった硫黄華を与えると、土に馴染まないので、しっかり「だま」を潰して与えるのがポイント。

◆結実年齢:5年生から

・幼木で結実させるとその年の生育が劣る。幼木では本来の味もでないため、味見で自身のテンションが下がるだけで参考にもならない。

◆剪定(冬剪定、夏剪定、秋剪定):子供でも収穫できるよう小さめに樹形を整え、秋に枝に貯めた養分を冬剪定でできるだけ切除しないようにするコンパクトスタイル

<冬剪定>1月下旬~2月下旬

・基本、夏剪定にて主軸の更新が済んでいるため、結実させる5年生以降の株は強剪定しない

・今年度2年生は花芽を落とすのみの

・今年度3、4年生(結実させない)はまず内向きの枝、下垂枝、花芽のみの短い弱小枝、地際からの細い枝、交差する枝、枯れた枝を除去する。残った枝はコンパクトにするためできるだけ枝元付近で、株が上側(外側)に広がるような葉芽の位置を選び、その上部で切除する。最後に花芽が残っていないことを確認する。

・今年度5年生の株は、まず内向きの枝、下垂枝、花芽のみの短い弱小枝、地際からの細い枝、交差する枝、枯れた枝を除去する。

その後残った結果枝のうち、そこそこの太さの枝(弱小枝と太い枝の中間くらい)は、花芽と葉芽の境の当たりで、新梢が株の上側(外側)に広がるよう葉芽の上部で切除する。勢いのある太い枝のみ花芽を残す。花芽の数を調節する場合、先端を残すのではなく、基部側の花芽を残すように切除する。結果枝の花芽1に対し葉芽3~4になるような数を残す。

勢いのある枝・太い枝にのみ結実させ、その他の枝は花芽を切除して葉をだして光合成に徹するイメージ。株の枝の状態でおのずと収穫量は決まってくる。全ての枝を夏剪定で大きく切除するため、冬剪定で勢いのある枝の花芽を全て落とし、切り返し剪定で今後に活かすことを考える必要がない。また品種によっては枝の太さが異なるため(太い枝が少ない、でない)、切る枝は自身の基準で良い。

剪定くず(枝、花芽)が少なく、夏剪定・秋剪定で伸びた勢いのある枝の先端に1~3個花芽が付き、この枝のみ結実させることができればコンパクトスタイルとして成功。

・共通して最後にすべての葉を落とす

<夏剪定>収穫後直ぐ(6月上旬~)

・樹体内の養分蓄積量が少ないこの時期に新梢を伸ばすメインの剪定。伸びた新梢は結実させることができるのと、秋に枝に貯めた養分を冬剪定でできるだけ除去しないようにすることができる。また樹形も整えやすい。

・全ての枝を新梢が伸びて欲しい位置で(コンパクトにするためできるだけ枝元付近で)、株が上側(外側)に広がるような葉芽の位置を選び、その上部で切除する。込み合いそうな内向きの枝、交差する枝、生り枝、枯れた枝は枝元から除去する。

・春に伸びた新梢は枝の下の方で切り返し、先端の葉芽から複数の新梢を伸ばす。

・切り返し剪定では、新梢が株の上側(外側)に広がるよう葉芽の上部で切除する。

・主軸の更新は夏剪定で行う。ただし株の生育状態が良いことが前提。

<秋剪定>8月下旬

・9、10、11月は枝に養分を蓄える大切な時期。冬に剪定してしまう内向きの枝、下垂枝、短い弱小枝、地際からの細い枝、交差する枝、枯れた枝は、この時期までに切除する。

・サザンハイブッシュ、ラビットアイの生育の良い品種は、8/末に切り返し剪定で秋枝を伸ばし、来年度の枝と花芽を増やす。元気の良い枝を剪定するが、夏剪定に比べて新梢の伸びは弱いため、枝元付近では切らない(ちょろっと先端を二股にするイメージ)。株が上側(外側)に広がるような葉芽の位置を選び、その上部で切除する。

・ノーザンハイブッシュは、新梢の伸びが弱く(伸びないものもあり)、徒長枝を剪定しその先端の葉芽を花芽に変化させる

<注意点>

・切除した切り口から細菌が入り、病気になる可能性があるため可能な限り切り口に殺菌剤を塗る。冬剪定以外の剪定時は特に重要。

・剪定ばさみは、株を変える毎にアルコール消毒する

<その他>

・生育株は秋剪定までの間は、好きなタイミングで新梢の枝が硬くなったところから伸ばしたい位置・方向で剪定し、枝の数を増やす

・内向きの枝であってもスペースがある場合は、その枝を利用する

・受粉樹は夏剪定で切ってしまうため、冬剪定は適当で良い

◆害虫、病気対策:ブルーベリー登録農薬で、自然界に存在する細菌の微生物資材をメインに利用

<イモムシ類>

・BT剤(デルフィン):発見次第随時

・シャシャンボツバメスガ対策で、夏剪定後で新梢が伸びてきたら梅雨明け後まで毎週、秋剪定後で新梢が伸びてきたら9/末まで毎週

<アブラムシ>

・オレート液剤:発見次第随時(4月中旬~7月上旬)

・新梢の先端につきやすい。これは有機窒素が新梢部でタンパク質になりきれず、細胞内で過剰にたまってしまい、その匂いが漏れてアブラムシを引き付けているため。株の光合成状況と施肥量(N)のバランスが重要。

・近年はあまり利用していない

<斑点病>

・バチルス ズブチリス水和剤(アグロケア水和剤):3月下旬~5月上旬(開花直前、受粉直後)、8~9月下旬(収穫後)

※時期は「パピー・夢農園」さん参考。

・近年は利用していない

<コガネムシ>

・ダイアジノン粒剤5(微生物資材ではない):コガネムシの若齢幼虫に高い効果を示すため、6/末から7月の成虫発生初期に株元に土壌混和(混和しないと効果ないと思われる。表素の根で用土混和は困難)。浸透移行性はなく、根から吸収されることはない。

・根本のグラツキ、紅葉が早い株はあやしい。用土表層の根張りである程度判断できる。根張りが悪い場合は、マルチ直下にコガネムシがいるはず。気が付いた時には上記最適時期から外れており、散布しても効果がかなり薄いと感じる。薬剤には期待せず、物理的防御が効果的。

・近年は利用していない

◆肥料

●施肥計画する上で参考にしたこと

・果樹は樹体内に養分を蓄積し、翌年度の開花・結実にそれを利用する。ブルーベリーについては、5月中頃までは樹体内に蓄積した養分により生育し、その後は光合成をしてその養分を生育・蓄積に使う。

・休眠明けに窒素が効いた状態だと、生殖成長から栄養成長に傾けてしまい、結実不良を誘発させてしまう

→結実後も収穫まで窒素は控えた施肥。果実の肥大化中に窒素が効くと果実の肥大化が抑制され小さなものばかりになる。

・収穫期に窒素が効いた状態だと、果実に酸味が残る。完全に切れている状態が望ましい。

→これはアミノ酸肥料で解決できそう

・カリウム、カルシウム、マグネシウムの過剰は互いの吸収阻害をする。特にカリウム過剰によるMgの吸収阻害は強力。作物が良く育つミネラルバランス(Ca5:Mg2:K1)の比率を目安にすると良い。

→今年度は、ブルーベリーの吸収量に応じた施肥量にしている

・微量要素の中でも多量に必要なFe、Mnの欠乏に注意する

→リン酸の過剰に注意する

・鉢栽培は肥料分が流亡しやすい

・肥料を用土に混和できない果樹栽培では、水溶性の肥料が良い

・造粒状の資材は水に溶けにくいため、用土に混和できない果樹などの永年作物には粉末状のものが適している

・アミノ酸肥料が化成肥料と異なるのは、炭水化物付き窒素肥料であること。アミノ酸態窒素として植物に窒素と炭水化物を同時に供給できる。

・植物はアミノ酸態窒素を直接利用することができる

・根から吸い上げられた窒素の79%は葉緑体になる

・菌根菌は植物の根の中から土壌へ広く菌糸を伸ばし、土壌中の水分と養分を根に供給する。その代償として植物の光合成産物である糖類などの炭素化合物を菌根菌に供給する。菌根菌と共生を行うと、植物が特に吸収を苦手とするリン酸の吸収が大幅に向上する。土壌の有機リン酸を植物が吸収しやすい形に加工して根まで運んでくれる。菌根菌は土壌中に肥料成分(特にリン酸や水溶性成分)が多いと、植物体は菌根菌への依存度が減り、根に共生しにくくなる。養分が少ない状況下では菌根菌と共生関係を結ぶが、養分が十分得られると関係を切ってしまう。

→土壌中の水分や肥料成分やコントロールしやすい鉢栽培では、水溶性のリン酸が豊富に与えることにより共生菌との共存を減らし、光合成産物を供給を少なくすることで、生育や果実糖度UPを有利に行えるかも

・施肥はミネラル先行、窒素後追いの順が良い。窒素が先行すると外壁繊維が厚くなる前に細胞作りが進み、病害虫が付きやすくなる。

・リン酸を過剰に施肥してしまうと鉄と拮抗作用を起こし、作物が鉄を吸収するのを阻害する。上位の葉が葉脈だけを残して黄色がかって来たらリン酸の過剰か、鉄の欠乏症を疑う。

→「クレイワー」のクロロシスはこれが原因か。心当たりは凄くある。施肥を改善しても、すでに生体内にリン酸が過剰に吸収されてしまっているとクロロシスは改善されないと推測。今年度はリン酸を抑えた施肥体系を検証する。

●使用肥料:窒素は水溶性のアミノ酸を多く含む有機肥料、ミネラルは水溶性であれば有機質、天然・化成は問わない

<オーガニック4:3:2(JBF)>

・C/N比が高い粉状のアミノ酸有機肥料。魚体の水溶性アミノ酸を馬鈴薯、でんぷん残渣、米ぬか、醤油かすに吸着させ、乾燥させたもの。水溶性アミノ酸を多く含むので、初期から肥効が出やすい(作物への吸収が早い)。独特の匂いがある。

・独自の特徴として、腐敗を防ぐために肥料に酵母菌(他の微生物に食べられないようにアミノ酸の貯蔵庫のような役割)を添加している。

<アルギンゴールド(N1-P0.2-K2.5-Mg0.5-Ca2)>

・北欧やカナダの海岸に繁殖する海藻(アスコフィルムノドサム)を使用した天然海藻粉末。60種類以上の栄養素(ミネラル・微量要素・アミノ酸など)や、植物成長ホルモンを多量に含んでいる。また炭水化物(アルギン酸:22~30%、フコイダン:10%、ラミナリン:2~5% マンニット:5~8%、その他多糖類:45~60%)の内、水溶性のものを多く含み、糖度の向上や不順天候下で不足する炭水化物を供給できる。微粉末のため比較的即効性がある。

・鉢栽培では堆肥を使わないため、水溶性炭水化物を供給できる堆肥の代替としている

<苦土重焼燐(N0-P35-K0-Mg5)>

・即効性リン酸と緩効性リン酸の両方を含み、さらにリン酸の働きを高める苦土がリン酸苦土形態(肥効の高い)で存在する優れた化成肥料。成分のリン酸と苦土の成分は、ク溶性リン酸35%(内水溶性リン酸17%)、 ク溶性苦土5%(内水溶性苦土3.5%)。生育初期に「水溶性リン酸、水溶性苦土」、生育中期から「ク溶性リン酸、ク溶性苦土」が効く。苦土は単体の苦土より肥効の高いリン酸苦土形態で存在。水溶性リン酸は土壌に固定されやすいが、このリン酸はケイ酸に保護されており、土壌に固定されることを抑制する。PHは5.5の弱酸性(文献参照)。

・崩壊性がかなり低いため、使用時は粉状にしている。ただし取り扱いには以下の注意が必要。「除草剤とは混用しない。取扱にはマスク、ゴーグル、手袋等を着用し、皮膚等へ付着しないようにする。施肥作業後は洗眼やうがいをし、皮膚への付着物を洗い流す」。

<ダーウィン5000 or 5050(N0-P0.4-K0-Ca30-S15.6)>

・硫酸カルシウム肥料。カルシウムを補給しつつ、土壌を酸性に保つことのできる資材。PHは4.3~4.5で硫黄分も含む。

・粒状だが崩壊性はある。ただし初期からの肥効を安定させるため、使用時は粒の破片が若干残る程度に粗く粉状にしている。

<ホンダワラ(N1.5-P0.15-K7.5-Mg0.3-Ca1.2)>

・フィリピン・中国産のホンダワラを主体に褐藻類を精製し粉末にした高級海藻粉末。海藻特有のアルギン酸・フコイダン・ラミナリンなどの多糖類、各種ミネラル・ビタミン・アミノ酸など、60種類以上の微量要素を含む。

・鉢栽培では堆肥を使わないため、水溶性炭水化物を供給できる堆肥の代替としている

・アルギンゴールドよりグレードが低いが、コスト安

<ケルプペレット(JBF)>

・アルギンゴールドにホウ素、マンガン、鉄を加え、ペレット加工したもの(海藻発酵肥料)

・成分:水溶性鉄:5.0%・水溶性ホウ素:1.5%・水溶性マンガン:5.0%、原材料:海藻(アスコフィルム・ノドサム)・米糠・硫酸第一鉄・硼砂・硫酸マンガン

<ギーゼライト(Mg27)>

・ドイツのハートザルツ鉱床から産出される天然の苦土(マグネシウム)。硬い結晶構造を持つため硫酸と苦土の結合が強く、水溶性でありながらゆっくりと溶け出す。即効性があり効果が長く安定的に持続する。

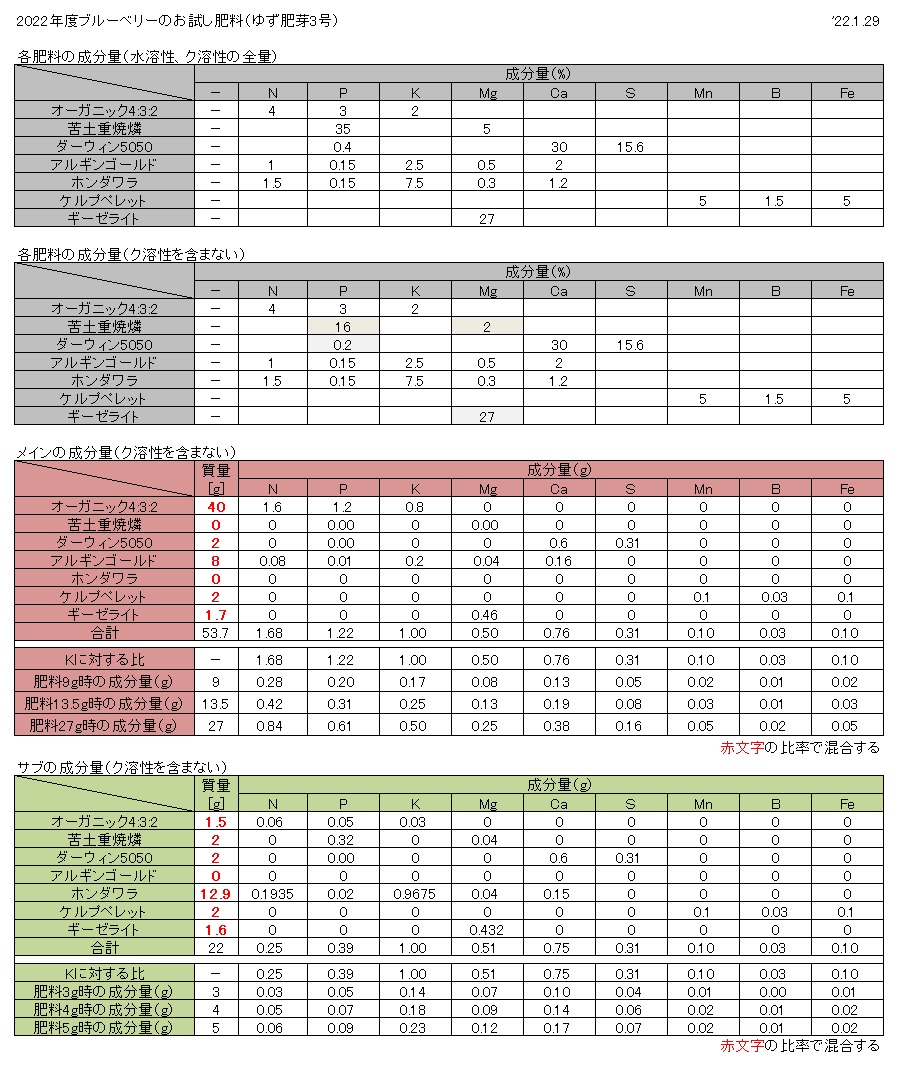

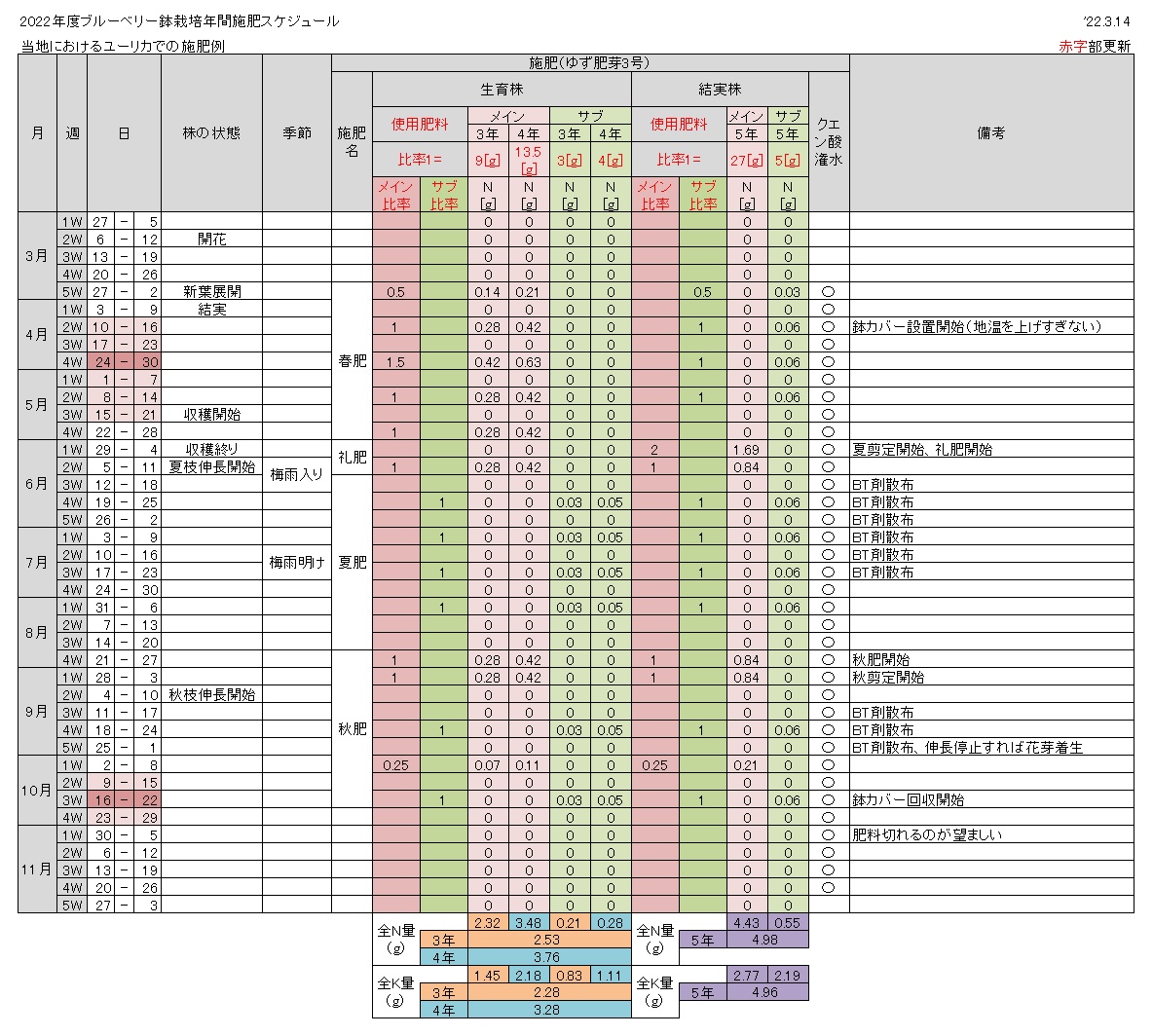

●来年度結実させる株の施肥時期と量:詳細は下記画像参照

使用肥料:メイン(オーガニック、ダーウィン、アルギンゴールド、ケルプペレット、ギーゼライト)

サブ(オーガニック、ダーウィン、苦土重焼燐、ホンダワラ、ケルプペレット、ギーゼライト)

年間N施肥量:3年生で2.5g、4年生で3.8g、5年生以降で5.0g

<春肥>:3/末から

・使用肥料:サブ

・施肥のイメージ:

休眠明けは樹体内の養分を使い、新葉の展開、開花・結実をする。まだしっかり光合成ができなく、十分に炭水化物を生成できない時期。この時期に窒素分を多量に与えると、生殖成長として使うはずであった枝の炭水化物とこの窒素を使って細胞作り(タンパク質が原料)が活発になる。このため生殖成長から栄養成長に傾けてしまう(栄養成長の主要養分は窒素、生殖成長は炭水化物)。

葉・花・枝・幼果の中期成長(初期成長は樹体内の養分)から、充実・完成までの後押しをするためミネラル・炭水化物を補給する。また栄養成長に傾けないレベルのアミノ酸態窒素(アミノ酸)で、根の成長と葉緑素を増やす手助けをする。

また気温の上昇とともに地温があがり根の成長も活発になる。アミノ酸態窒素は根でそのまま細胞づくりに使われるため、光合成で作った炭水化物を根の細胞作りに使わなくて済む。この節約した炭水化物で、実の糖度をUPさせることができる。

収穫期に窒素が効いた状態だと、果実に酸味が残るため完全に切れている状態が望ましい」と一般的に言われるが、これは余分な無機窒素があると光合成で作られた炭水化物がこの無機窒素と共に細胞作り(枝の充実)に使われ、果実への糖蓄積が少なくなるため。無機窒素を切ると糖度はあがるが、細胞作りが進まず枝の充実が進まない。アミノ酸肥料を使えば、光合成で作った炭水化物をほとんど使わなく細胞作りができるため、炭水化物を果実への糖の蓄積に使え、枝の充実を犠牲にせず糖度があがる。

<礼肥>:収穫直後

・使用肥料:メイン

・施肥イメージ:

礼肥で葉の活力(葉緑素)を維持し、光合成による炭水化物で樹勢の回復と枝と根に養分を蓄積させる。収穫後、樹体内にいかに養分を貯蔵できるかで、来年度の果実の良し悪しが決まる。樹体内の養分蓄積量が少ない収穫直後に夏剪定で樹形を整え、同時に施肥することで剪定部から二次成長をさせる。細胞作りの工程を大きく省力することのできるアミノ酸肥料を使い、光合成で生成された炭水化物を節約し養分の蓄積をUPさせる。梅雨に入る前で天候が安定している場合は、窒素を多く含むC/N比が小さいアミノ酸肥料でも良いが、梅雨に入り天候が不安定な場合は、炭水化物を多く含むC/N比が大きいアミノ酸肥料を使う。

<夏肥>:梅雨入り後から

・使用肥料:サブ

・花芽形成の時期でもある。日当たり、水やり、施肥など適切に管理されていれば、枝の伸長後2~3Wで花芽が形成される。

・施肥イメージ:

梅雨明け後は夏の強い日ざしで葉の温度が上昇し、水分を奪われすぎて根の吸水が追いつかなくなる。自己防衛で気孔を閉じるが、これによって根からの吸水が止まり、また気孔から光合成の材料であるCO2を取り込まなくなるため、光合成が止まる。全体として夏場は光合成率が低下する。窒素を与えて二次成長させた枝を伸ばしても、夏の暑さに負けるため、窒素分(アミノ酸窒素)は葉の葉緑素維持と根の成長を助けるレベルの量にする。また光合成率低下で不足する炭水化物を根から補い、外壁繊維を厚くするのを主とし、夏の暑さから身を守る。

<秋肥>:8/下旬から

・使用肥料:メイン、サブ

・施肥イメージ:

夏の日差しも次第に弱まり光合成率も上昇してくる。秋肥で葉の活力(葉緑素)を維持し、光合成で生成した炭水化物を枝と根に養分として蓄積させる。9・10・11月が樹体内に養分を貯蔵する一番大切な時期。地温の低下とともに根の成長も活発になるため、根を成長させるが花芽が動かないレベルのアミノ酸肥料を少量ずつ、継続的に与える。ただし10/末には肥料が切れるようにする。

株の樹形を整えるため、徒長枝は9月中に剪定し花芽を着生させる。サザン、ラビットの生育の良い品種は、8/末に切り返し剪定で秋枝を伸ばし、来年度の枝と花芽を増やし収穫量を増やす。9/下までに伸長が止まれば花芽が着生する。この場合8/末の施肥量は多くするが、9/下には秋枝の伸長が止まるレベルに施肥量を減らす。

<その他>

・肥料は用土とマルチの間に施肥するのが理想。重労働のためマルチ上に施肥し、ガサガサマルチを動かして用土上に落とし込むようにする。

・秋肥が終わってからの鉢増し、植え替えをする場合、肥料は与えない

・上記肥料は、施肥前に混合したものを使用

・対象は鉢栽培のみ。また梅雨明けまでに収穫が終わらない極晩生品種には上記は対応していない。

<用語>

・養分:窒素はアミノ酸やタンパク質の形で、炭水化物は糖類など。ミネラルも含む全ての要素のこと。

・アミノ酸態窒素:C+H2O+NH2(炭水化物+アミノ基)。炭水化物(C+H2O)にアミノ基(NH2)が付いたもの。アミノ酸=アミノ酸態窒素。硝酸態窒素を使った場合、硝酸から亜硝酸に還元する時、亜硝酸からアンモニアに還元する時、アンモニアからグルタミン酸を作る時に炭水化物を消費する。また根→葉→根と葉を経由する必要がある。アミノ酸態窒素は、葉を経由せず根でそのまま細胞作りに使用されるため、光合成によって生成された炭水化物の消費を少なくできる。節約できた炭水化物で、①外壁繊維を厚くすることで、病害虫に強くなる、②根酸、ネラルの吸収量、糖度、貯蔵デンプン、重量、栄養価がUPする。

・ミネラル:窒素以外の多量要素、微量要素の成分(炭素、水素、酸素も除く)

・根の成長を助けるレベルの窒素量:窒素濃度が高くなるにつれて、根→芽→枝が伸びる

◆2022年度ブルーベリー鉢栽培で大切なことBEST3・4

●枯れないようにする

1.用土中の酸素(排水性、通気性)

2.コガネムシ対策

3.経年劣化しにくい用土

●美味しい果実を作る

1.肥料(アミノ酸、水溶性、量、タイミング)

2.日当たり

3.用土の保湿性(保水性ではない)

4.剪定(時期、葉と花芽のバランス)

◆2022年度のゆずちゃん家で栽培しているブルーベリー品種

●結実株

<サザンハイブッシュ>

・ユーリカ×5

・トワイライト×5

・OPI×5

・スノーチェイサー×1

・ケストラル×1

・プリマドンナ×1

・ノーマン×1

・スージーブルー×1

<ノーザンハイブッシュ>

・スパータングロー×2

・ヒューロン×1

・ドレイパー×1

・リバティ×1

・オーロラ×1

<ハイブリッド>

・ピンクレモネード×3

●生育株

<サザンハイブッシュ>

・メドラーク×1

<ノーザンハイブッシュ>

・コビルタン×1

●受粉樹:ピンクレモネード用

<ラビットアイ>

・ホームベル×1

・クレイワー×1

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 野菜を育てる

- 玉ねぎ対決第2ラウンド251127

- (2025-11-27 22:47:22)

-

-

-

- フラワーアレンジメント

- 畑のコスモスはやっぱりキレイ♪

- (2025-11-18 17:10:04)

-

-

-

- 手作りの庭とガーデニング

- 犬のミニプレート、ミニバードバス、…

- (2025-11-27 23:05:16)

-

© Rakuten Group, Inc.