exp

2004.8

高齢者福祉と障害者福祉「統合」下のコミュニティ創造の実験

ー事例としての「ひきこもり支援ネットワーク」と「地域通貨」

はじめに

現在、高齢者福祉と障害者福祉が、多様な事業主体を参入させる利用・契約制度という枠

組みにおいて統合されることが見込まれている。こうした政策的方向性において、多様化・

多元化する福祉サービスの提供主体をどのようにネットワーク化すればよいのかというテ

ーマが浮上している。本論では、「地域づくりにおける地域福祉の意義と役割」というテー

マを、「社会的ひきこもり」の支援という具体的事例に即して論じる。さらに、高齢者福祉

と障害者福祉の統合というテーマを、「地域通貨の導入」というもう一つの事例との関わり

で論じ、今後求められる「地域づくり」への新たな視点を提起する。

1.「地域づくりにおける地域福祉の意義と役割」―事例:「社会的ひきこもり」の支援

精神科医の斎藤環によれば、「社会的ひきこもり」とは、「?(自宅にひきこもって)社

会参加をしない状態が六ヶ月以上持続しており、?精神障害がその第一の原因とは考えに

くいもの(ただし「社会参加」とは、就学・就労しているか、家族以外に親密な対人関係

がある状態を指す)」(注1) であり、2001年5月8日に厚生労働省により発表された「10

代・20代を中心とした「社会的ひきこもり」をめぐる地域保健活動のガイドライン(暫定

版)」によっても概ね同様の定義が為されている。斎藤によれば、「ひきこもり状態にある

人は、「個人」「家族」「社会」という三つの領域が接点を失い、それによる悪循環が起って

いると考えられます(中略)ここで私が指摘したいのは、表向きはきちんと社会生活を営ん

でいる家族でも、ことわが子の「ひきこもり状態」については、社会との接点が失われてい

るということです。誰にも相談せずに内々に解決してしまおうとする「抱え込み」の問題

です」とされる。(注2) すなわち、「ひきこもりシステム」としての本人及び家族を地域

福祉のネットワークの中にどのように組み込むのかが課題となっている。今や、「社会的ひ

きこもり」が優れて「地域福祉」の危機と再構築にその核心において関わる事象であると

いう認識は、広く共有されつつあるといっていいだろう。

ここで、事例として、『青少年就労支援「育て上げ」ネット』(事務局東京)による「コ

ミュニティー・アンクル・プロジェクト」(2002年6月13日付朝日新聞)の事例を見てみ

たい。これは、ひきこもりの若者の就労をサポートするために、雇う側と習う側の希望を

コーディネーターが調整し、地域内の世話好きのおじさん(アンクル)が、若者が一人前に

育つように手助けする「職親システム」である。アンクルは働く場を提供し、職業指導を

する。若者はまず月3万~7万の授業料を払って仕事を習い、ある程度できるようになる

と無償で働き、最終的にその職で給料を得て自立につなげる方法をとっている。このプロ

ジェクトで画期的な点は、1.指導者と若者が1対1で向き合うことにより信頼関係を築き

やすいこと、2.ひきこもりの人が自分のペースで仕事ができること、3.

地域住民のニーズ

と協力をもとに支援しているため、地域の活性化にもなること、4.

指導者である高齢者の

能力が生かされているため、高齢者にとっても社会参加となる、等である。このプログラ

ムは、ひきこもりの若者だけでなく、指導者の高齢者や地域社会にとっても有益であると

いえる。このように、本事例は、ひきこもり当事者とその家族を地域へとつなげているば

かりではなく、同時に「地域づくり」としての「地域福祉の意義と役割」を担っていると

いえるだろう。

現在、ひきこもりの人々に限らず、若者の間で職業選択ができない、自分がどう生きて

いくか選べないといった現象が広がっている。リストラが進んでいくなかで、父親が子ど

もにとって職業選択のモデルにはなりにくい状況となっている。だからこそ、地域福祉と

してコミュニティを構成して、個々人が職業的な何かにつながれる場面を構成するコミュ

ニティワークが必要になってきているといえる。

2.「地域づくり」としての「地域通貨」導入事例の意義―障害者福祉と介護保険との統

合というテーマとの関わりで

2004年7月14日付の各報道によれば、厚生労働相の諮問機関・社会保障審議会の障害者

部会及び介護保険部会は、障害者福祉施策と介護保険については、支援費制度など現行制

度についての制度改善によって制度的な統合を図る方針であるとした。ここで、障害当事

者たちにより介護保険制度という一元的な枠組みの外部でこれまで構築されてきた自立的

な介助ネットワークを今後どのように制度的・政策的に位置づけていくのかという根本的

な課題が浮上している。この統合の理念的かつ具体的な前提条件として、「全国自立生活セ

ンター協議会」等の当事者団体による自立的な介助ネットワークと、ケアマネジャーを始

めとする既存のコ・メディカルスタッフが対立関係に陥ることなく、お互いに対等な立場

で、多様で柔軟なネットワークを組むことが制度的に保障されるべきであろう。だが、国

による一元的な「統合された制度」がその役割を充足することは、直ちには考えにくい。

そこで注目されるのが、兵庫県村岡町社会福祉協議会などでの「地域通貨」導入の事例

である。担当者によれば、「「地域の共助を促進させる機能を念頭において導入しました」

町社協でエコマネーを担当する今井裕子地域福祉活動コーディネーターは語る(中略)「気

がね」や「遠慮」を軽減するツールとして、エコマネーが積極的に活用された(中略)エコ

マネーは、今まではちょっと声をかけづらかったような頼みごとがしやすくなる、逆に心

配していたものの声をかけそびれていた助け合いにも気軽に取り組めるという効果の他に

も、地域に埋もれていたニーズを新たに掘り起こしたり、支援者の新規参加を促すツールと

しての役割も認められる」。(注3) また、「社会的ひきこもり」当事者であった上山和樹

は、「参加動機をどのように作り出してゆくかー地域通貨導入に際しては、いつでもこれが

大きな問題となります(中略)「魅惑的な商品」、つまり「その地域通貨に参加していないと

手に入らないプレミア的な何か」があると、その地域通貨は飛躍的に成長します。また、

日本では東大阪市の成功例があります。共稼ぎの夫婦が多いため、互いの空き時間を利用

してベビーシッターを引き受けあう目的で、紙幣型の地域通貨を利用していますが、すでに

参加者は二百名ほどに膨れあがっているといいます。こうした形で、地域通貨は「実際に生

活に助けになる」互助関係のツールとして機能することが求められるわけです」(注4)と

述べている。

今後は、このような地域通貨型ネットワークを、可能な限り、高齢者・障害者福祉当事

者間の自立的な地域福祉サービス・ネットワークへとリンクさせていく必要がある。天下

り的に一元的な「統合制度」を推進するのではなく、これまで事例として挙げた「ひきこも

り支援職親ネットワーク」や「地域通貨」のように、まずは多様な地域創造的実験を試み

ていくべきである。このような、それぞれの地域特性を活かした「地域づくり」(コミュニ

ティの創造)の実践こそが、今後の地域福祉の意義と役割を担っていくと考える。

【注】

(注1) 『「ひきこもり」救出マニュアル』斎藤環著 PHP 2002年p.22

(注2) 前掲書 p.72,74.

(注3) 「まちづくりは地域の暮らしを続けていくために」『月間福祉』Vol.70.2004.p.86-91.

(注4) 『ひきこもり文化論』斎藤環著 紀伊国屋書店 2003年 p.173.

【主要参考文献】

『ソーシャル・ケースワーク論 社会福祉実践の基礎』 大塚達雄他編著

ミネルヴァ書房 2000年

『地域福祉の原理と展開』飯野音一著 一橋出版 2001年

『コミュニティとソーシャルワーク』平野隆之他編 有斐閣 2001年

『社会福祉士実践事例集』日本社会福祉士会編 2000年

『当事者主権』中西正司・上野千鶴子著 岩波新書 2003年

『OK? ひきこもりOK!』斎藤環著 マガジンハウス2003年

『社会的ひきこもり』斎藤環著 PHP 1998年

『ひきこもり文化論』斎藤環著 紀伊国屋書店 2003年

『「ひきこもり」救出マニュアル』斎藤環著 PHP 2002年

『若者の心のSOS NHK人間講座』斎藤環著 日本放送出版協

「まちづくりは地域の暮らしを続けていくために」『月間福祉』Vol.70.2004.p.86-91.

「支援費制度と知的障害のある人への生活支援―ケアマネジメントの行方―」中野敏子

『社会福祉研究』第90号2004.p.63-69.

「精神障害者の地域生活支援―アルコール依存症の場合―」清水新二

『社会福祉研究』第90号2004.p.71-76.

厚生労働省:「10代・20代を中心とした「社会的ひきこもり」をめぐる地域保健活動のガ

イドライン(暫定版)」

Copyright(C) Nagasawa Mamoru(永澤 護) All Rights Reserved.

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- トム・フェルトン、舞台版「ハリポタ…

- (2025-11-14 23:00:04)

-

-

-

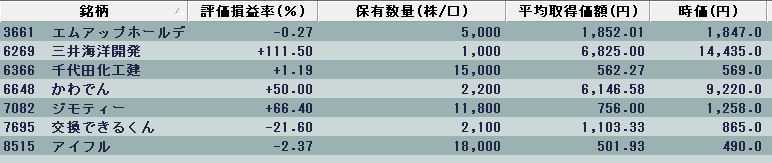

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 富良野の投資家 五郎 第三話 ( 人…

- (2025-11-14 19:41:15)

-

© Rakuten Group, Inc.