/ О детях

/ Школа

День русского языка: интересные фразеологизмы

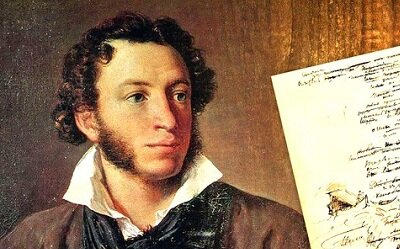

В 2011 году в России согласно Указу Президента появился новый праздник – День русского языка. Датой его был выбран день рождения великого поэта – Александра Сергеевича Пушкина: это дань нашего народа таланту блистательного мастера слова. Но, конечно, богатства русского языка связаны далеко не только с именем одного гения - язык создает и хранит сам народ.

В 2011 году в России согласно Указу Президента появился новый праздник – День русского языка. Датой его был выбран день рождения великого поэта – Александра Сергеевича Пушкина: это дань нашего народа таланту блистательного мастера слова. Но, конечно, богатства русского языка связаны далеко не только с именем одного гения - язык создает и хранит сам народ.

В день русского языка мы хотим поделиться с вами, дорогие читатели, историей интересных фразеологизмов, часто употребляемых в русском языке. Ведь порой мы, вроде бы зная смысл произносимого, даже не догадываемся, откуда пошло такое выражение…

Танцевать от печки

Так говорят о людях, у которых привычка действовать по затверженному заменяет знания. Его просят: «Прочитай басню «Стрекоза и Муравей», начиная со слов: «Помертвело чисто поле…» - а он не может. Он может только «от печки», с самого начала.

Так говорят о людях, у которых привычка действовать по затверженному заменяет знания. Его просят: «Прочитай басню «Стрекоза и Муравей», начиная со слов: «Помертвело чисто поле…» - а он не может. Он может только «от печки», с самого начала.

Смысл этого выражения понятен, а вот откуда оно пошло?

Судя по всему, из книги одного русского писателя XIX века – В. Слепцова «Хороший человек».

Бесплодные скитания заставляют героя романа Теребенева вернуться к себе, в Россию, которую он некогда покинул.

«Как это возвращение напоминало эпизод из детства, когда его, Сережу, учили танцевать!»

Вот, окруженный родителями и дворней, стоит он в зале у печки. Ноги вывернуты в третью позицию. Учитель выжидает, а затем командует: «Раз, два, три». Сережа пытается проделать требуемое «па» - и вдруг конфуз: одна нога у него подвертывается, заплетается за другую, он сбивается с такта и останавливается. - Эх, какой ты, брат! – с укором говорит отец. – Ну, ступай о пять к печке, начинай сначала».

И Сережа снова возвращается к печке.

Вероятно, эта сценка и привела к тому, что образ неудачливого танцора мало-помалу получил куда более широкое и общее значение.

Филькина грамота

Выражение это, так сказать, царского происхождения. Автором его был царь Иван IV, прозванный в народе Грозным за массовые казни и убийства. Для усиления своей самодержавной власти, что невозможно было без ослабления князей, бояр и духовенства, Иван Грозный ввел опричнину, наводившую ужас на все государство Российское.

Не мог примириться с разгулом опричников и митрополит Московский Филипп. В своих многочисленных посланиях к царю – грамотах – он стремился убедить Грозного отказаться от проводимой им политики террора, распустить опричнину. Строптивого митрополита Грозный презрительно называл Филькой, а его грамоты – филькиными грамотами.За смелые обличения Грозного и его опричников митрополит Филипп был заточен в Тверской монастырь, где его задушил Малюта Скуратов.

Выражение «филькина грамота» укоренилось в народе. Вначале так говорили просто о документах, не имеющих юридической силы. А теперь это означает также и «невежественный, безграмотно составленный документ».

Скатертью дорога

В представлении россиян чище, глаже, ровнее хорошей холщовой или тем боле «камчатной» (шелковой) скатерти ничего на свете не могло быть. Дороги в старой Руси не отличались ни чистотой, ни гладкостью. Ездить по ним было истинным мучением, и лучшего пожелания, как скатерть, хозяин не мог сделать уезжающим гостям.

В представлении россиян чище, глаже, ровнее хорошей холщовой или тем боле «камчатной» (шелковой) скатерти ничего на свете не могло быть. Дороги в старой Руси не отличались ни чистотой, ни гладкостью. Ездить по ним было истинным мучением, и лучшего пожелания, как скатерть, хозяин не мог сделать уезжающим гостям.

Вначале восклицание «Скатертью дорога!» и понималось как доброе пожелание.

Но потом приобрело как раз противоположный, иронический смысл. Теперь как говорят, желая показать, что уход или отъезд человека не причинит остающимся ни малейшего огорчения. «Скатертью дорога!» равносильно словам: «Проваливай, без тебя обойдемся».

Спустя рукава (делать)

Так говорят о небрежно, с ленцой, кое-как выполняемой работе. В Древней Руси носили верхнюю одежду с непомерно длинными рукавами; незасученные конца их ниспадали до колен, а то и до земли. Естественно, что, не подняв таких рукавов, нечего было и думать о работе.

Близко к этому выражению стоит второе, противоположное ему по смыслу и, можно думать, родившееся позднее: «Работать засучив рукава», то есть решительно, горячо, с полным старанием.

Баклуши бить

Когда кто-либо бездельничает, ему нередко говорят: «Перестань бить баклуши!» Что за странное обвинение? Что такое «баклуши» и кто и когда их «бьет»?

С давних пор кустари делали ложки, чашки и другую посуду из дерева. Чтобы вырезать ложку, надо было отколоть от бревна чурку – баклушу.

Заготовлять баклуши поручалось подмастерьям: это было легкое, пустячное дело, не требующее особого умения. Готовить такие чурки и называлось «баклуши бить».

Отсюда, из насмешки мастеров над подсобными рабочими – «баклушечниками», и пошла наша поговорка.

Аршин проглотить

Турецкое слово «аршин», означающее меру длины в один локоть, давно уже стало русским словом.

До самой революции русские купцы и мастеровые постоянно пользовались аршинами - деревянными и металлическими линейками длиной в семьдесят один сантиметр.

сли вы представите себе, как должен был бы выглядеть человек, проглотивший такую линейку, вы поймете, почему это выражение применяли к чопорным и надменным людям, держащимся по струнке.

Лезть на рожон

Означает: в ярости и ослеплении идти вопреки здравому смыслу на явную гибель, «нарываться» на неприятности. «Рожном» в старорусском языке (да и сейчас в местных говорах) назывался заостренный кол. Охотясь с рожном или рогатиной на медведя, смельчаки, идя на зверя, выставляли перед собой острый кол. Напоровшись на рожон, медведь погибал.

Того же происхождения и выражение «против рожна переть» или, наоборот, «против рожна не попрешь». Отсюда же и «ни рожна» в смысле: ничего нет, ни гроша, ни полушки.

По Сеньке и шапка

Знатность рода бояр в старой Руси можно было легко установить по высоте их меховых «горлатных» (горлатными они назывались потому, что мех для них брался с горла убитого зверя) шапок.

Чем знатней и сановней был вельможа, тем выше вздымалась над его головой такая шапка.

После дождичка в четверг

Русичи, древнейшие предки русских, чтили среди своих богов главного бога - бога грома и молнии Перуна. Ему был посвящен из дней недели четверг (интересно, что и у римлян четверг был также посвящен латинскому Перуну - Юпитеру; след этого сохранился доныне во французском слове «жёди» - четверг - от латинского «Иовис диэс» - день Юпитера, и в немецком - «доннерстаг» - «день грома»).

Перуну возносили моления о дожде в засуху; считалось, что он должен особенно охотно выполнять просьбы в «свой день» - четверг.

А так как эти мольбы часто оставались тщетными, то поговорка «После дождичка в четверг» стала применяться ко всему несбыточному, что неизвестно когда исполнится (сравни «До греческих календ»).

Отрезанный ломоть

Поговорка гласит: "Отрезанный ломоть назад не прилепишь". Был каравай целый, стал початый, и ломоть отдельно. Потому и стали называть отрезанным ломтем ушедших из семьи членов. Дочка, выданная в чужие люди, отделившийся и заживший своим домом сын, рекрут, которому по жребию забрили лоб - всё это отрезанные ломти, свидеться-то немудрено, а одной семьёй уже не заживёшь. Есть тут ещё одна тонкость... В древние языческие времена хлеб, олицетворявший благополучную жизнь, ни в коем случае не резали, а ломали руками, откуда и возникло слово ломоть. Так что словосочетание "отрезанный ломоть" - чистейшей воды оксюморон.

Поговорка гласит: "Отрезанный ломоть назад не прилепишь". Был каравай целый, стал початый, и ломоть отдельно. Потому и стали называть отрезанным ломтем ушедших из семьи членов. Дочка, выданная в чужие люди, отделившийся и заживший своим домом сын, рекрут, которому по жребию забрили лоб - всё это отрезанные ломти, свидеться-то немудрено, а одной семьёй уже не заживёшь. Есть тут ещё одна тонкость... В древние языческие времена хлеб, олицетворявший благополучную жизнь, ни в коем случае не резали, а ломали руками, откуда и возникло слово ломоть. Так что словосочетание "отрезанный ломоть" - чистейшей воды оксюморон.

"Как землю свою он выгораживает от общинной, так и сам он - отрезанный ломоть; и как мула не признают родители, так не признают богача ни чиновник, ни крестьянин", - Юлия Латынина "Дело о пропавшем боге".

Не всякое лыко в строку

Каждый, кто впервые столкнулся с этим словосочетанием, недоумевает: в чем дело? Очень понятна поговорка «Не всякое слово в строку пишется»: словам и предназначено входить в строки. Но лыко, древесная кора, - какое оно имеет отношение к строкам?Оказывается, имеет.

Из лыка в старой Руси искусно плели разные поделки - главным образом лапти. Полоски лыка в плетении назывались «строками».

А так как каждый мастер добивался красивого, аккуратного плетения, то он и «ставил в строку» далеко «не всякое лыко», отбрасывая лычки, на которых были отверстия от сучков, неровности, расширения. Так создалась поговорка, означающая уже совсем другое: не каждую провинность следует ставить человеку на его счет, не стоит придираться к пустякам.По противоположности родилось и другое выражение: «всякое лыко в строку ставить» - быть безжалостным, взыскивать даже за пустяки.

На свой аршин мерить

Теперь каждая мера длины, веса в культурных странах всегда имеет одну, установленную законом величину: повсюду есть особые учреждения, которые следят за точностью сантиметровых линеек, гирь, применяемых при взвешивании, и других мер.

Не так было раньше.

На Руси издавна была принята восточная мера - «аршин» (слово «арш» по-персидски значит «локоть»). Однако очень долго никто не знал, чему же в точности должен быть равен этот «аршин» и с чем его надо сравнивать.

Выделывали аршины кустари по деревням и, понятно, ни за какой особенной точностью не гнались. Поэтому каждый человек, продавая или покупая что-нибудь, остерегался пользоваться незнакомым аршином, а всячески рекомендовал «свой аршин».

Наоборот, купцы, нередко ловко подменявшие аршины, когда переходили от покупки к продаже и обратно, имели тайный запас их - и подлиннее и покороче - и сердито возражали, когда покупатель вытаскивал для проверки «свой аршин».

Теперь эта путаница мер давно забыта, но слова «на свой аршин мерить» еще звучат и означают: судить со своей точки зрения, оценивать на свой вкус.

Сравните выражения «мерить на свой аршин» и «измерять собственным метром», и вы сразу поймете, какова разница между теми общепринятыми словосочетаниями, которые собраны в этой книге, и обычными сочетаниями слов, употребляемых в их прямом значении.

На (во) всю Ивановскую кричать

В Московском Кремле, у колокольни Ивана Великого, была в старину площадь, называвшаяся Ивановской. Здесь постоянно толпился народ, обмениваясь слухами и новостями, вступая в торговые сделки.

В Московском Кремле, у колокольни Ивана Великого, была в старину площадь, называвшаяся Ивановской. Здесь постоянно толпился народ, обмениваясь слухами и новостями, вступая в торговые сделки.

Тут же (ведь ни газет, ни радио тогда не было) «площадные подьячие» и глашатаи громким голосом, на всю Ивановскую, оглашали царские приказы и указы.

Так и закрепилось в языке это выражение для обозначения особенно громкого крика.

На лбу написано

Иногда невинное, казалось бы, сочетание слов, постоянно попадающееся в нашей речи, говорит нам, если выяснить его происхождение, о таких страшных и жестоких вещах, что делается как-то не по себе. Говоря: «У него на лбу написано», мы разумеем очень простую вещь: сразу видно по выражению лица.

А происходит это сочетание слов от зверского обычая клеймить преступников (на лице или на лбу) раскаленным железом, оставляя на нем неизгладимые уродливые знаки.

При царе Алексее Михайловиче«бунтовщикам» ставили на правой щеке выжженный знак «буки», то есть букву «Б». Позднее клеймо было перенесено на лоб, «чтобы они (преступники) от прочих добрых и неподозрительных людей отличны были».

Таким образом, у этих несчастных и на самом деле всегда было «на лбу написано» их горькое прошлое.

От этого варварского обычая пошли многие ходкие выражения нашего языка: «заклеймить позором», «незапятнанная репутация». Дело в том, что «пятнать» во многих местах России и значило «клеймить».

Даже название знакомой вам ребячьей игры «пятнашки» связано с этим страшным словом: догнал и шлепнул рукой - как заклеймил.

Ума палата

Слово «палата» в старом русском языке означало большое помещение в каменном здании. Потом слово это стало применяться к различным учреждениям, помещавшимся в таких обширных строениях: Оружейная палата, Грановитая палата… В палатах происходили обычно всевозможные совещания, бояре в них «думали государеву думу».

Отсюда и возникло выражение «ума палата», рисовавшее человека, по разуму равного целому собранию мудрецов.В дальнейшем, однако, оно приобрело иронический смысл: сейчас так говорят чаще о глупцах, чем об умных людях.

У черта на куличках

Означает это: страшно далеко, где-то в дикой глуши. Общий смысл слов понятен каждому, а вот что такое «кулички», не знает почти никто.

Означает это: страшно далеко, где-то в дикой глуши. Общий смысл слов понятен каждому, а вот что такое «кулички», не знает почти никто.

Кулички – испорченное финского корня слово, «кулиги», «кулижки», давно вошедшее в русскую речь.

Так на Севере назывались лесные полянки, лужки, болотца. Здесь, в лесистой части страны, поселенцы далекого прошлого все время вырубали в лесу «кулижки» - площадки для распашки и покоса.

В старых грамотах постоянно встречается такая формула: «И вся та земля, покуда топор ходил и коса ходила». Земледельцу часто приходилось на свою ниву отправляться в страшную глушь, на самые дальние «кулижки», хуже ближних разработанные, где, по тогдашним суеверным представлениям, в болотах и буреломах водились и лишние, и черти, и всякая лесная нечисть.Так и получили обычные слова свое второе, переносное значение: очень далеко, на краю света.

Узнать всю подноготную

«Не скажешь подлинной (правды), скажешь подноготную», - говорили палачи обвиняемому, если считали, что он продолжает отпираться. И тогда наступал черед следующей, еще более ужасной пытки.

Несчастному загоняли под ногти пальцев рук и ног железные гвозди. Правда, выведанная при этом истязании, называлась «подноготной».

Отсюда «узнать всю подноготную» значит: проникнуть в тайну, выведать всю правду.

Заметьте, что слово «подноготная», выполнявшее прежде роль прилагаемого к существительному «правда», теперь отказалось от него и само стало существительным. Такие взлеты не редкость в нашем языке. Если раньше говорили: рабочий человек, больной человек и т. п., то теперь: рабочий, больной.

Столбовая дорога

Дороги любого государства делятся на несколько категорий - начиная от государственных шоссе и «страд» и до малых тропинок, прокладываемых пешеходами.

В старой России лишь на самых важных дорожных линиях – большаках, «больших дорогах», через каждую версту ставились деревянные столбы с отметкой расстояния от ближайших пунктов. Такие дороги и назывались «столбовыми».

В переносном смысле «столбовой дорогой» именуется основное, главное направление работы, движения, широкий и правильный путь к чему-либо.

Свинью подложить

Слыша слово «свинья», каждый из нас тотчас рисует себе всем известное домашнее животное. Образ этот давно приобрел не слишком почетное значение, и многие удивляются, скажем, когда встречают в истории знатную боярскую фамилию «Свиньины». Что за фантазия была у людей называться «свинским» именем!

Слыша слово «свинья», каждый из нас тотчас рисует себе всем известное домашнее животное. Образ этот давно приобрел не слишком почетное значение, и многие удивляются, скажем, когда встречают в истории знатную боярскую фамилию «Свиньины». Что за фантазия была у людей называться «свинским» именем!

Между тем предок Свиньиных получил эту фамилию в награду за воинскую заслугу: он первый построил велико - княжеское войско «свиньею», то есть «клином». Известно также, что Александр Невский сумел разгромить на Чудском озере рыцарскую «свинью».

Треугольный боевой порядок «свинья» считался весьма грозным.

Возможно, потому-то слова «подложить свинью» (кому-либо) и стали означать: устроить крупную неприятность.

Голод не тетка

Странное выражение, правда? Как-то совершенно непонятно, почему голод сравнивается именно с теткой, а не с какой-нибудь другой родственницей.

Все дело в том, что перед нами только кусок, первая половина пословицы. Полностью она звучит: «Голод не тетка, пирожка не поднесет», то есть пощады от него не жди.

Пословица эта старая, так как встречается в сборниках двухсотлетней давности. Таких «усеченных» пословиц много. Однако без поясняющего куска они мало что говорят. Ну, например: «Собака на сене». Понятной пословица становится лишь приведенная целиком: «Собака на сене лежит, сама не ест и скотине не дает».

Материалы с сайта encsite.info

05.06.2012

Мираж

-

Кейт Бекинсейл: дочь актера и мама актрисы -

Вафли. Рецепты с конкурса -

Нужно ли детям повторять летом школьный материал

http://www.myvocab.info/

| Цитата: |

|---|

| Ваш пассивный словарный запас — 99000 слов. Ваш индекс честности — 100%. Вы не отметили ни одно ненастоящее слово как знакомое и правильно уточнили значения всех проверочных слов. |

Бзик

Бзик

Про курсы для взрослых как вы вовремя, спасибо за информацию. Обязательно пойду.

| Цитата: |

|---|

| Новосибирский областной фонд сохранения и развития русского языка «Родное слово» объявляет набор на бесплатные курсы русского языка для взрослых в 2017 году. Курсы организованы по направлениям: ? «Уроки русского для взрослых» – вторник или четверг, с 18:00 до 19:30, занятия на левом и правом берегах города ? «Деловой русский язык» – суббота, с 10:00 до 11:30, правый берег ? «Риторика» – суббота, с 12:00 до 13:30, с 14:00 до 15:30 Каждый курс включает 8 занятий, по окончании выдаются сертификаты. Начало занятий в январе 2017 года. Справки и запись: 223–25–52 (Центр русского языка областной научной библиотеки). |

Как известно, в нашем языке постоянно происходят процессы изменения, заимствования и образования новых слов. За этими процессами мы зачастую не интересуемся, что в русском языке практически всегда есть аналоги зарубежных слов, которыми мы обычно пользуемся. Все эти интересно, прикольно, гламурно, круто, клево, карьера прочно входят в русский язык. Для желающих научиться правильно выражаться, расширить свой словарный запас и кругозор привожу список соответствий таких слов в русском языке

Список заимствованных из других языков слов, и их замена в русском языке:

Абсолютный — совершенный

Абсорбция — всасывание

Абстрактный — отвлеченный

Агитировать — возбуждать

Аграрный — земледельческий

Агрессивный — наступательный

Адекватный — такой же

Адюльтер — прелюбодеяние

Акт — действие

Активный — деятельный

Актуальный — злободневный

Альтернатива — равноценность; другая возможность

Альтернативный — состязательный

Альтруист — доброжелатель

Аморальный — безнравственный

Анализ — разбор

Аналогичный — такой же, тождественный

Анкета — вопросник

Антураж — окружение

Аплодисменты — рукоплескания

Аргумент — довод

Арест — задержание

Архив — древлехранилище

Ассортимент — разновидность, разнообразие

Бизнес — дело

Бизнесмен — делец

Бифуркация — раздвоение

Бойфренд — приятель

Брифинг — летучка

Вариант — разновидность

Вердикт — приговор

Габариты — размеры

Гармонический — всесторонний

Герметически — плотно

Гипотетический — предположительный

Голкипер — вратарь

Гомосексуализм — мужеложство

Горизонт — окоём

Горнист — трубач

Гуманность — человечность

Дайвер — ныряльщик

Дайджест — обзор

Дебаты — прения

Дебитор — займодержатель, должник

Девальвация — обесценение

Дегенерат — выродок

Демонстрация — показ

Демонстрировать — показывать, выказывать

Демонтаж — разборка

Денудация — выветривание

Деструктивный — разрушительный

Деталь — частица, частность

Детальный — подробный

Диалог — собеседование

Директор — управляющий

Дискомфорт — неудобство

Дискуссия — обсуждение, спор

Диспозиция — расположение

Дифференциация — разделение

Дифференцированный — раздельный

Доминировать — господствовать, преобладать

Дуэль — поединок

Игнорировать — пренебрегать

Идентификация — отождествление

Идентичный — тождественный

Имидж — образ, облик

Импорт — ввоз

Индивидуальный — единоличный

Индифферентный — безразличный

Индустрия — промышленность

Инертный — равнодушный

Интервенция — вторжение

Интервью — беседа

Интерес — любопытство; расчет

Интернациональный — международный

Интолерантность — нетерпимость

Инфекционный — заразный

Инфицированный — зараженный

Информация — извещение

Ипподром — ристалище

Камуфляж — прикрытие

Катафалк — дроги

Колорит — окрашенность

Колоритный — красочный

Коммерсант — торговец

Коммерция — торговля

Компенсация — возмещение

Комфорт (комфортность) — удобство

Комфортабельный — удобный, благоустроенный

Конкретный — определенный

Конкурент — соперник

Конкуренция — соперничество

Конкурс — состязание

Констатировать — устанавливать

Конституция — устройство

Конструировать — устраивать, строить

Конструктивный — созидательный

Конструкция — построение

Контакт — общение, согласие

Контактный — общительный, для общения

Континент — материк

Контракт — договор

Конфиденциальный — доверительный

Конфликт — распря

Конфронтация — противостояние

Концентрация — сосредоточение

Концепция — построение

Коррективы — поправки

Корреспонденция — переписка; сообщение

Кредитор — заимодавец

Криминальный — преступный

Легитимный — законный

Лепта — вклад

Лидер — вождь, вожак

Ликвидация — уничтожение

Лингвист — языковед

Лифтинг — подтяжка кожи

Максимальный — наибольший, предельный

Маска — личина

Менталитет — мышление

Ментальность — склад ума

Метод — прием

Минимальный — наименьший

Мобильность — подвижность

Модель — образец

Модернизация — обновление

Момент — миг

Моментальный — мгновенный

Монолог — речь

Монумент — памятник

Монументальный —- величественный

Моральный — нравственный

Навигация — судоходство

Натуральный — естественный

Негативный — отрицательный

Нивелировать —- уравнивать

Нюанс — оттенок

Объективная реальность — внешняя действительность

Объективный — сторонний, беспристрастный, непредвзятый

Оппозиция — противление

Оригинал — подлинник; непосредственный, самостоятельный, независимый

Отель — гостиница

Параметр — обвод

Паркинг — стоянка

Пассивный — бездеятельный

Патологический — болезненный

Персональный — личный

Петрификация — окаменение, известкование

Плюрализм — множественность

Позитивный — положительный

Полемика — спор

Потенция — возможность

Потенциальный — возможный

Превалировать — преобладать

Претензия — притязание

Прециозный — точный

Приватный — частный

Примитив — посредственность

Примитивный — посредственный

Проблема — задача

Прогноз — предсказание

Прогресс — продвижение

Пропаганда — распространение

Прострация — изнеможение

Публикация (действие) — обнародование

Радикальный — коренной

Реагировать — отзываться

Реакция — отклик, отзвук; движение вспять

Реализовать — претворить в жизнь

Ревизия — проверка

Революция — переворот

Регресс — отступление

Резистентность — сопротивляемость

Резолюция — решение

Резонанс — отзвук

Результат — следствие, последствие

Реконструкция — перестройка

Рельеф — очертание

Рельефный — выпуклый

Ренессанс — возрождение

Респектабельный — приличный

Реставрация — восстановление

Реформа — преобразование

Секретный — тайный

Сервис — обслуживание

Симпозиум — заседание

Симптом — признак

Синтез — сбор, обобщение

Синхронно — одновременно

Ситуация — положение, обстановка

Скинхед — бритоголовый

Сортимент — вид

Социальный — общественный

Социолог — обществовед

Социология — обществоведение

Спонсор — благотворитель (меценат)

Стабильность — устойчивость

Стагнация — застой

Стимул — побудитель

Стресс — напряжение, потрясение

Структура — строение, устройство

Субъективный — предвзятый, личный, пристрастный, односторонний

Сфера — область

Тема — предмет

Толерантность — терпимость

Толерантный интервал — допустимый промежуток

Томаты — помидоры

Тост — здравица

Трансформация — превращение

Туалет — уход за собой; отхожее место

Тюрьма — узилище

Фактически — в действительности

Фактический — действительный

Фарватер — стрежень

Фестиваль — празднество

Форма — образ

Форум — собрание

Фрукты — плоды

Фундаментальный — основополагающий

Хобби — увлечение

Шеф — глава

Шопинг — покупки

Шоу — зрелище

Эгоист — себялюбец

Эксклюзивный — исключительный

Эксперимент — опыт

Экспозиция — выкладка

Экспорт — вывоз

Элоквенция — красноречие

Эмбрион — зародыш

Эмоциональный — чувствительный

Эмоция — чувствование

Эра — летосчисление

Эстуарий — устье

Юриспруденция — правоведение

Надеюсь, Вам было полезно и интересно узнать (а кому и вспомнить) древние русские слова и Вы начнете применять их в своей речи.

НЯША ( ж. сиб. перм. татарс): ил, грязь с тиною, жидкое, топкое дно озера; вязкая, жидкая топь. Караси в няше водятся. Конь засел в няше. | Арх. вязкая, илистая полоса морского берега, открытая только в малую воду, во время отлива; камч. лайда. Проступился в няше, увяз было. Няшистый, илистый, залитый жидкою грязью, илом. Няшеватый арх. жидко-иловатый.

Вы по прежнему хотите быть"няшным"? Мне что-то расхотелось... Как в воду глядеть

По представлению наших предков, ясновидец, глядя в воду, мог узнать судьбу человека, предвидеть будущее, предупредить о предстоящих опасностях. Девушки, мечтая о замужестве, пытались увидеть в ковше с водой изображение своего суженного. Для этого сосуд с водой ставился на ночь под кровать, а для задабривания неведомых сил в воду бросали ореховые скорлупки, восковые свечки, кусочки еды. Благодаря этим гаданиям, и вошло в наш язык выражение “как в воду глядел”. (“Большой фразеологический словарь для детей”, Розе Т.В., М., 2009)

Как за каменной стеной

В старину для защиты от врагов вокруг городов возводили стены. Особенно надёжными были стены из камня или кирпича: они укрывали от вражьих стрел и позволяли выдержать длительную осаду.

Со временем выражение приобрело более широкий смысл: опёка, покровительство высокого лица или документ, избавляющий от лишних хлопот, могли выполнять роль защиты. (“Большой фразеологический словарь для детей”, Розе Т.В., М., 2009)

Как аршин проглотил

Аршин, как мера длины, равен 16 вершкам или 71 сантиметру. Русские купцы и мастеровые в своём деле широко пользовались аршинами – металлическими или деревянными линейками такой же длины. Проглотить такую линейку никто не пытался, но если себе это представить, то перед вами стоял бы человек неестественно прямо с негнущимися руками и ногами и не поворачивающейся головой. Именно это и имеется в виду в выражении “как аршин проглотил”.

Синонимами являются также выражения “стоять по струнке” и ” вытянуться во весь рост”. (“Большой фразеологический словарь для детей”, Розе Т.В., М., 2009)

За тридевять земель

Это выражение часто встречается в русских народных сказках и обозначает “очень далеко”. Происхождение выражения относится ко времени, когда на Руси, помимо десятеричной системы счисления, существовала и девятеричная, в основе которой лежала цифра девять. В сказках для усиления описываемого факта всё бралось в трёхкратном размере: за тридевять земель, в тридевятом царстве, в тридевятом государстве. Из фольклора эти выражения перешли в обычный разговорный язык и сохранили свою образность в литературе. (“Большой фразеологический словарь для детей”, Розе Т.В., М., 2009)

Заткнуть за пояс

Выражение связано с привычкой мастеровых засовывать за пояс временно ненужный инструмент. В старину это выражение перешло и на взаимоотношения людей. В случае физического превосходства соперник хвастливо обещал другому поступить с ним как с ненужной вещью: спрятать у себя за поясом или положить в карман. (“Большой фразеологический словарь для детей”, Розе Т.В., М., 2009)

Заколдованный круг

Существует народное поверье, что в лесу леший водит человека по кругу, поэтому заблудившийся возвращается на то место, где он уже был. Такое действительно бывает с людьми в лесу и происходит это из-за того, что шаг, сделанный правой ногой, шире, чем шаг левой. При отсутствии точного ориентира человек и ходит кругами.

В повседневной жизни иногда бывают такие ситуации, когда обстоятельства зависят друг от друга и получается замкнутая цепочка, которую трудно разорвать, тогда говорят, что человек попал в заколдованный круг или в безвыходное положение. (“Большой фразеологический словарь для детей”, Розе Т.В., М., 2009)

За семь вёрст киселя хлебать

Старинная мера расстояний – верста – произошла от глагола “вертеть”. Она характеризовала расстояние или протяжённость борозды от одного поворота плуга до другого при пахоте. Верста равнялась тысяче саженей или – в современной системе мер – почти километру. Кисель был одним из самых распространённых на Руси блюд, его можно было “хлебать” и дома, а не отправляться “за семь вёрст”, потратив на это уйму времени и сил. Поэтому выражение “за семь вёрст киселя хлебать” стало означать “ехать далеко и попусту” (“Большой фразеологический словарь для детей”, Розе Т.В., М., 2009)

Заговаривать зубы

Зубы болели у всех людей во все времена. Одни ходили к докторам, другие – к знахарям, у которых были свои способы лечения с помощью трав, заговоров и заклинаний. Бывало, что после такого посещения боль в зубе утихала и человек был доволен.

Со временем выражение “заговаривать зубы” стало означать вводить в заблуждение, обманывать. С зубами связаны и другие фразеологические обороты: “класть зубы на полку” – то есть голодать, “держать язык за зубами” – молчать, “навязнуть в зубах” – надоесть. (“Большой фразеологический словарь для детей”, Розе Т.В., М., 2009)

Завести шарманку

В старину на Руси ходили бродячие музыканты с шарманкой. Шарманка – это переносной механический оргАн в виде надеваемого на плечо большого ящика с лямкой. Внутри ящика стоял небольшой диск вроде современной грампластинки, на котором была записана популярная мелодия. Музыкант крутил ручку, которая вращала этот диск и из ящика, повторяясь, лилась одна и та же мелодия. Звучание этого немудреного инструмента было хриплым и заунывным, поэтому в народе вскоре появилось выражение “завести шарманку” – то есть надоедливо говорить об одном и том же. (“Большой фразеологический словарь для детей”, Розе Т.В., М., 2009)

Кстати, ещё о шарманке. Первоначально эта большая музыкальная шкатулка имела всего одну мелодию очень популярную в те времена, которая называлась: " Прекрасная Катрина", - " Шарман Катрин". От названия этого музыкального хита и пошло название инструмента - ШАРМАНКА.

Заварить кашу, расхлёбывать кашу

В старину, когда на Руси ещё не знали картошки, каша была основным повседневным блюдом в крестьянских семьях. Понятно поэтому, почему именно с кашей связано много фразеологических оборотов: “с ними каши не сваришь” – говорили про человека, с которым нельзя было делать обшее дело, “мало каши ел” – молод и неопытен. Каша готовилась быстро, на это не требовалось большого умения. Если каша получалась невкусной, её всё равно приходилось есть (расхлёбывать). “Заварил кашу” – говорили про человека, который, не обдумав и не рассчитав последствия, создал сложную ситуацию для себя и окружающих. Для того, чтобы распутать эту ситуацию, приходилось “расхлёбывать кашу” – то есть прикладывать большие усилия для исправления создавшегося положения. (“Большой фразеологический словарь для детей”, Розе Т.В., М., 2009)

Держи карман шире

В старину карманом называли всякий мешок или торбу, прикрепленную снаружи к одежде человека или привязанную к седлу. В них складывали нужные в пути или походе вещи. Когда нужно было поместить что-нибудь большое, просили раскрыть карман пошире. Чаще всего его держали закрытым, чтобы злоумышленники или воры “не залезали в карман”. Со временем выражение приобрело насмешливый ироничный оттенок и стало означать напрасные ожидания и расчёты. Происхождение ругательных слов

Бранные слова являются неотъемлемой частью нашего языка и жизни. Вряд ли найдется человек, который хотя бы раз в своей жизни не ввернул крепкое словцо. Но удивительно то, что большинство из ныне употребляемых ругательств произошли от слов, которые изначально имели совершенно невинные значения.

Стерва

Каждый, открывший словарь Владимира Даля, сможет прочесть, что под стервой подразумевается... "дохлая, палая скотина", то есть падаль. Вскоре словцом "стервоза" мужчины стали презрительно называть особо подлых и вредных ("с душком") женщин. А так как вредность женщины мужчин, видимо, заводила (чисто мужское удовольствие от преодоления препятствий), то и слово "стерва", сохранив изрядную долю негатива, присвоило себе и некоторые черты "роковой женщины".

Зараза

Девушки бывают разные. Возможно, и на слово "зараза" не все обижаются, но комплиментом его уж точно не назовешь. Тем не менее изначально это был все-таки комплимент. В первой половине XVIII века светские ухажеры постоянно "обзывали" прекрасных дам "заразами", а поэты даже фиксировали это в стихах. А все потому, что слово "заразить" изначально имело не только медицинско-инфекционный смысл, но и было синонимом "сразить". В Новгородской Первой летописи, под 1117 годом стоит запись: "Единъ от дьякъ зараженъ быль оть грома". В общем, заразило так, что и поболеть не успел. Так слово "зараза" стало обозначать женские прелести, которыми те сражали (заражали) мужчин. Церковь все эти бесовские искушения осуждала, и всячески с ними боролась. И кое-чего в этой борьбе добилась, придав слову "зараза"сначала греховный, а затем и оскорбительный смысл. Термин перешел в вотчину медицины, и выражение "заразная женщина" ныне звучит совершенно не соблазнительно.

Кретин

Если бы мы перенеслись где-то веков на пять-шестъ назад в горный район французских Альп и обратились к тамошним жителям: "Привет, кретины!", никто бы вас за это в пропасть не сбросил. А зачем обижаться - на местном диалекте слово cretin вполне благопристойное и переводится как... "христианин" (от искаженного франц. chretien). Так было до тех пор, пока не стали замечать, что среди альпийских кретинов частенько встречаются люди умственно отсталые с характерным зобом на шее. Позже выяснилось, что в горной местности в воде частенько наблюдается недостаток йода, в результате чего нарушается деятельность щитовидной железы, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Когда врачи стали описывать это заболевание, то решили не изобретать ничего нового, и воспользовались диалектным словом "кретин", чрезвычайно редко употреблявшимся. Так альпийские "христиане" стали "слабоумными".

Идиот

Греческое слово "идиот" первоначально не содержало даже намека на психическую болезнь. В Древней Греции оно обозначало "частное лицо", "отдельный, обособленный человек". Не секрет, что древние греки относились к общественной жизни очень ответственно и называли себя "политэс". Тех же, кто от участия в политике уклонялся (например, не ходил на голосования), называли "идиотэс" (то есть, занятыми только своими личными узкими интересами). Естественно, "идиотов" сознательные граждане не уважали, и вскоре это слово обросло новыми пренебрежительными оттенками - "ограниченный, неразвитый, невежественный человек". И уже у римлян латинское idiota значит только "неуч, невежда", откуда два шага до значения "тупица".

Болван

"Болванами" на Руси называли каменных или деревянных языческих идолов, а также сам исходный материал или заготовку - будь то камень, или дерево (ср. чешское balvan - "глыба" или сербохорватское "балван" - "бревно, брус"). Считают, что само слово пришло в славянские языки из тюркского. Вспомним также болван для шляп, болванку снарядов, да и сегодня чистые компакт-диски для записи в народе называют "болванками". Поэтому этимология слова в применении к человеку предельно ясна - "тупой, неотесанный, глупый, невежа".

Дурак

Очень долгое время слово "дурак" обидным не было. В документах ХV-ХVII веков это слово встречается в качестве... имени. И именуются так отнють не холопы, а люди вполне солидные - "Князь Федор Семенович Дурак Кемский", "Князь Иван Иванович Бородатый Дурак Засекин", "московский дьяк Дурак Мишурин". С тех же времен начинаются и бесчисленные "дурацкие" фамилии - Дуров, Дураков, Дурново. А депо в том, что слово "дурак" часто использовалось в качестве второго нецерковного имени. В старые времена было популярно давать ребенку второе имя с целью обмануть злых духов - мол, что с дурака взять? Позднее дураками стали называть шутов. А историк И. Костомаров, описывая уклад древней России, упоминает о том, что "дураком" именовалась плетка, которой муж наказывал нерадивую жену. Ну а в XVIII веке слово "дурак" становится нарицательным и обидным.

Лох

Это весьма популярное ныне словечко два века назад было в ходу только у жителей русского севера и называли им не людей, а рыбу. Наверное, многие слышали, как мужественно и упорно идет к месту нереста знаменитый лосось (или как его еще называют - семга). Поднимаясь против течения, он преодолевает даже крутые каменистые пороги. Понятно, что, добравшись и отнерестившись, рыба теряет последние силы (как говорили "облоховивается") и израненная буквально сносится вниз по течению. А там ее, естественно, ждут хитрые рыбаки и берут, как говорится, голыми руками.

Постепенно это слово перешло из народного языка в жаргон бродячих торговцев - офеней (отсюда, кстати, и выражение "болтать по фене", то есть общаться на жаргоне). "Лохом" они прозвали мужичка-крестьянина, приезжавшего из деревни в город и которого было легко надуть.

Шаромыжник

1812 год. Ранее непобедимая наполеоновская армия, измученная холодами и партизанами, отступала из России. Бравые "завоеватели Европы" превратились в замерзших и голодных оборванцев. Теперь они не требовали, а смиренно просили у русских крестьян чего-нибудь перекусить, обращаясь к ним cher ami ("любі друзі"). Крестьяне, в иностранных языках не сильные, так и прозвали французских попрошаек - "шаромыжники". Не последнюю роль в этих метаморфозах сыграли, видимо, и русские слова "шарить" и "мыкать".

Шваль

Так как крестьяне не всегда могли обеспечить "гуманитарную помощь" бывшим оккупантам, те нередко включали в свой рацион конину, в том числе и павшую. По-французски "лошадь" - cheval (отсюда, кстати, и хорошо известное слово "шевалье" - рыцарь, всадник). Однако русские, не видевшие в поедании лошадей особого рыцарства, окрестили жалких французов словечком "шваль" - в смысле "отрепье".

Шантрапа

Не все французы добрались до Франции. Многих, взятых в плен, русские дворяне устроили к себе на службу. Для страды они, конечно, не годились, а вот как гувернеры, учителя и руководители крепостных театров пришлись кстати. Присланных на кастинг мужичков они экзаменовали и, если талантов в претенденте не видели, махали рукой и говорили Chantra pas ("к пению не годен").

Подлец

А вот это слово по происхождению польское и означало всего-навсего "простой, незнатный человек". Так, известная пьеса А. Островского "На всякого мудреца довольно простоты" в польских театрах шла под названием "Записки подлеца". Соответственно, к "подлому люду" относились все не шляхтичи.

Шельма

Шельма, шельмец - слова, пришедшие в нашу речь из Германии. Немецкое scelmen означало "пройдоха, обманщик". Чаще всего так называли мошенника, выдающего себя за другого человека. В стихотворении Г. Гейне "Шельм фон Бергер" в этой роли выступает бергенский палач, который явился на светский маскарад, притворившись знатным человеком. Герцогиня, с которой он танцевал, уличила обманщика, сорвав с него маску.

Мымра

"Мымра" - коми-пермяцкое слово и переводится оно как "угрюмый". Попав в русскую речь, оно стало означать прежде всего необщительного домоседа (в словаре Даля так и написано: "мымрить" - безвылазно сидеть дома"). Постепенно "мымрой" стали называть и просто нелюдимого, скучного, серого и угрюмого человека.

Сволочь

"Сволочати" - по-древнерусски то же самое, что и "сволакивать". Поэтому сволочью первоначально называли всяческий мусор, который сгребали в кучу. Это значение (среди прочих) сохранено и у Даля: "Сволочь - все, что сволочено или сволоклось в одно место: бурьян, трава и коренья, сор, сволоченный бороною с пашни". Со временем этим словом стали определять любую толпу, собравшуюся в одном месте. И уж потом им стали именовать всяческий презренный люд - алкашей, воришек, бродяг и прочие асоциальные элементы.

Подонок

Еще одно слово, которое изначально существовало исключительно во множественном числе. Иначе и быть не могло, так как "подонками" называли остатки жидкости, остававшейся на дне вместе с осадком.

А так как по трактирам и кабакам частенько шлялся всякий сброд, допивающий мутные остатки алкоголя за другими посетителями, то вскоре слово "подонки" перешло на них. Возможно также, что немалую роль сыграло здесь и выражение "подонки общества", то есть, люди опустившиеся, находящиеся "на дне".

Ублюдок

Слово "гибрид", как известно, нерусское и в народный арсенал вошло довольно поздно. Гораздо позже, нежели сами гибриды - помеси разных видов животных. Вот и придумал народ для таких помесей словечки "ублюдок" и "выродок". Слова надолго в животной сфере не задержались и начали использоваться в качестве унизительного наименования байстрюков и бастардов, то есть, "помеси" дворян с простолюдинами.

Наглец

Слова "наглость", "наглый" довольно долго существовали в русском языке в значении "внезапный, стремительный, взрывчатый, запальчивый". Бытовало в Древней Руси и понятие "наглая смерть", то есть смерть не медленная, естественная, а внезапная, насильственная. В церковном произведении XI века "Четьи Минеи" есть такие строки: "Мьчаша кони нагло", "Реки потопят я нагло" (нагло, то есть, быстро).

Пошляк

"Пошлость" - слово исконно русское, которое коренится в глаголе "пошли". До XVII века оно употреблялось в более чем благопристойном значении и означало все привычное, традиционное, совершаемое по обычаю, то, что пошло исстари.

Однако в конце XVII - начале XVIII веков начались Петровские реформы, прорубка окна в Европу и борьба со всеми древними "пошлыми" обычаями. Слово "пошлый" стало на глазах терять уважение и теперь все больше значило - "отсталый", "постылый", "некультурный" или вовсе "простоватый".

Мерзавец

Этимология "мерзавца" восходит к слову "мерзлый". Холод даже для северных народов никаких приятных ассоциаций не вызывает, поэтому "мерзавцем" стали называть холодного, бесчувственного, равнодушного, черствого, бесчеловечного... В общем крайне (до дрожи!) неприятного субъекта. Слово "мразь", кстати, родом оттуда же. Как и популярные ныне "отморозки".

Негодяй

То, что это человек к чему-то не годный, в общем-то, понятно. Но в XIX веке, когда в России ввели рекрутский набор, это слово не было оскорблением. Так называли людей, не годных к строевой службе. То есть, раз не служил в армии - значит негодяй!

Чмо

"Чмарить", "чмырить", если верить Далю, изначально обозначало "чахнуть", "пребывать в нужде", "прозябать". Постепенно этот глагол родил имя существительное, определяющее жалкого человека, находящегося в униженном угнетенном состоянии.

В тюремном мире, склонном ко всякого рода тайным шифрам, слово "ЧМО" стали рассматривать, как аббревиатуру определения "Человек, Морально Опустившийся", что, впрочем, совершенно недалеко от изначального смысла.

Жлоб

Есть теория, что сперва "жлобами" прозвали тех, кто пил жадно, захлебываясь. Так или иначе, но первое достоверно известное значение этого слова - "жадина, скупердяй". Да и сейчас выражение "Не жлобись!" означает "Не жадничай!". Правда, в последние годы слово "жлоб" стало ассоциироваться еще и с грубым, неотесанным, угрюмым и обязательно здоровым мужиком.

извините, за перевирание фактов

Вы абсолютно правы! Конечно же, такое могло быть в 1814-1815 годах.

Надо быть внимательнее ))))) Baerchen

Версия реальна, вот только в 1812 казаки ещё пока не могли врываться в парижские кафе, т.к. воевали с французами на просторах Отечества. А вот в апреле 1814, так запросто...

Добавлю:

Врать как сивый мерин . Поговорка эта родилась будто бы из воспоминаний о великом лжеце, некоем дворянине и офицере царской армии, господине фон Сиверс – Меринге, жившем сто или полтораста лет назад. Первоначальное «врет, как Сиверс -Меринг», понятное только сослуживцам этого фантазера, его знакомым офицерам, подхватили и переделали по-своему солдаты его полка; вот оно и пошло гулять по Руси в этом своем новом виде.

БистрО . История происхождения слова похожа на историю с шарамыгами только в обратном порядке. Существует версия, что казаки в 1812 году, врываясь во французские кафе, кричали: "Быстро, быстро". Так слово и прижилось Им стали называть "кафе" с небольшим ассортиментом закусок и напитков и быстрым обслуживанием. ДОЙТИ ДО РУЧКИ

В Древней Руси калачи выпекали в форме замка с круглой дужкой. Горожане нередко покупали калачи и ели их прямо на улице, держа за эту дужку, или ручку. Из соображений гигиены саму ручку в пищу не употребляли, а отдавали её нищим либо бросали на съедение собакам. По одной из версий, про тех, кто не брезговал её съесть, говорили: дошёл до ручки. И сегодня выражение «дойти до ручки» значит совсем опуститься, потерять человеческий облик.

Добавлено спустя 26 минут 10 секунд:

Не знаю, насколько будет в тему, но мне кажется, это тоже было бы неплохо знать:

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК

Знакомые с детства крылатые выражения, оказывается, могут быть длинней и иметь совсем другой смысл.

Бабушка гадала, надвое сказала: то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет.

Бедность – не порок, а гораздо хуже.

В здоровом теле здоровый дух - редкая удача.

Везет как субботнему утопленнику - баню топить не надо.

Ворон ворону глаз не выклюет, а и выклюет, да не вытащит.

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить.

Гол как сокол, а остер как топор.

Голод не тетка, пирожка не поднесет.

Губа не дура, язык не лопата.

Два сапога пара, оба левые.

Дураку хоть кол теши, он своих два ставит.

Девичий стыд – до порога, переступила и забыла.

Дорога ложка к обеду, а там хоть под лавку.

За битого двух небитых дают, да не больно-то берут.

За двумя зайцами погонишься – ни одного кабана не поймаешь.

Зайца ноги носят, волка зубы кормят, лису хвост бережет.

И делу время, и потехе час.

Комар лошадь не повалит, пока медведь не подсобит.

Кто старое помянет – тому глаз вон, а кто забудет - тому оба.

Курочка по зернышку клюет, а весь двор в помёте.

Лиха беда начало - есть дыра, будет и прореха.

Молодые бранятся – тешатся, а старики бранятся – бесятся.

На чужой каравай рот не разевай, пораньше вставай да свой затевай.

Не все коту масленица, будет и пост.

Не печалится дятел, что петь не может, его и так весь лес слышит.

Ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса.

Новая метла по-новому метёт, а как сломается - под лавкой валяется.

Один в поле не воин, а путник.

От работы кони дохнут, а люди – крепнут.

Палка о двух концах, туда и сюда бьет.

Повторенье – мать ученья, утешенье дураков.

Пьяному море по колено, а лужа - по уши.

Пыль столбом, дым коромыслом, а изба не топлена, не метена.

Работа - не волк, в лес не убежит, потому ее, окаянную, делать и надо.

Расти большой, да не будь лапшой, тянись верстой, да не будь простой.

Рука руку моет, да обе свербят.

Рыбак рыбака видит издалека, потому стороной и обходит.

С пчелой поладишь – медку достанешь, с жуком свяжешься – в навозе окажешься.

Собака на сене лежит, сама не ест и скотине не дает.

Собаку съели, хвостом подавились.

Старый конь борозды не испортит, да и глубоко не вспашет.

Тише едешь – дальше будешь от того места, куда едешь.

У страха глаза велики, да ничего не видят.

Ума палата, да ключ потерян.

Хлеб на стол – и стол престол, а хлеба ни куска – и стол доска.

Чудеса в решете - дыр много, а выскочить некуда.

Шито-крыто, а узелок-то тут.

Язык мой – враг мой, прежде ума рыщет, беды ищет. Кудыкина гора

Многим из вас с детских лет известно, что иногда на вопрос: «Куда путь держите?» можно получить шутливый ответ: «На кудыкину гору!».

После этого вам становится понятно, что вам ничего не понятно, так как человек не желает сказать о своих намерениях. Таким образом, человек невольно приходит к мысли, что с объектом «Кудыкина гора» связано что-то значительное и в то же время что-то постыдное для современного человека. Если же говорить о времени происхождения этого выражения, то оно уходит в глубь веков, что и дает отгадку стеснительности: многие наши древние традиции порядки в период распространения христианства приобрели негативный оттенок.

В дохристианский период многие наши соотечественники имели достаточно высокую степень миропонимания, не говоря уже о грамотности. На основе мощнейших ведических знаний люди в большинстве своем свободно управляли своей судьбой, так как мощь духа и целостность мировосприятия и миропонимания давали им возможность быстро и легко решать свои проблемы самим. Им оставалось только славить Создателя и предков за дарованные им способности. Начавшиеся религиозные расколы внесли сумятицу в умы людей и привели к тому, что появились люди с неустойчивой психикой, слабой волей, подпитываемой идеологией смирения.

Таким людям приходилось обращаться за помощью к старейшинам родов, волхвам или кудесникам, которые совершали свои обряды на капищах. Как известно, капища и иные священные места наших предков находились в лесу или на возвышенности (горе). Гора эта могла быть и искусственной (ее могли нагорнуть – насыпать), но все равно элемент возвышения (приближения) к Отцу Небесному всегда имел место. Наши пращуры в стародавние времена уже понимали, что все вокруг создано для помощи человеку, потому по закону прямой и обратной связи сам человек должен был заботиться об окружающем мире. Уверенный в себе человек приходил на возвышение (отсюда – возвышенные чувства), чтобы отблагодарить, а неуверенный в себе шел, чтобы просить помочь с определением пути (куда идти?). Взойдя на возвышенность они громко изрекали свое желание, которое обязательно исполнялось.

Во многих возвышенных местах (оракулах) стали строить однокупольные здания с округлой крышей, в которых поселялись Куда вестники (Кудесники), которые могли помочь человеку обрести уверенность и своим мощным духом могли помочь своим ослабленным соплеменникам в решении их насущных вопросов.

В некоторых праздничных ритуалах, дошедших до наших времен с незапамятных пор, имеется элемент бросания предметов через плечо, чтобы определить, откуда появится суженый и т.д. Этот ритуал в старину назывался «Куды кину» и использовался во многих гаданиях (угадываниях). Не исключено, что аналогичные элементы гадания присутствовали и на Кудыкиной горе.

О Кудыкиной горе и её окрестностях

Кудыкина гора – это не вымышленное, а реально существующее место. Это две деревни Кудыкино и Гора, которые находятся в Орехово-Зуевском районе Московской области, рядом с городом Ликино-Дулёво который славится своим фарфором, мануфактурой и автобусным заводом ЛиАЗ, также в окрестностях есть несколько деревень: Сальково, Новая и Высоково. ИЗБУШКА НА КУРЬИХ НОЖКАХ

Что это такое и откуда вообще взялось это название. Известная нам из сказок" избушка на курьих ножках", всегда изображалась на на двух огромных куриных ногах, которые поворачивали её по первому требованию доброго молодца: " Избушка, избушка, встань ко мне передом, к лесу задом..."

В славянской мифологии избушка отображало место перехода из земного мира в потусторонний мир. Поворачиваясь, она открывает свою дверь то в мир живых, то в мир мёртвых.

"Курьими (куриными) ножками" славяне называли пеньки, на которые ставилась изба. Вообще надо сказать, что домики на столбах явление для северного древнерусского зодчества вполне обыденное. На столбы или пни ставили и амбары, и колокольни, и жилые постройки. Таким образом решалось сразу несколько задач: это и защита от холода, и защита от грызунов, помогало при весеннем разливе воды, а также позволяло вести строительство и на косогорах. ЛЯСЫ ТОЧИТЬ

Раньше балясиной назывался не только фигурный резной столбик-ограждение у лестницы, но и небольшая дощечка, на которой мужики при помощи ножа или топора во время праздных разговоров или обсуждениий вырезали либо различные орнаменты, либо картинки-сценки сказочной или бытовой тематики. Делалось это как бы промежду прочим, чтобы чем то занять руки и считалось занятием вздорным и пустяшным, безделицей(вот кстати тоже интересное слово-безделушки, разные пустяковые вещички сделанные в перерыве между серьёзной работой, делом). Отсюда и выражение "точить лясы" (балясы) - впустую проводить время, заниматься ерундой.

ошибки в отзывах пользователей не исправляются

Использование материалов возможно только в интернете при наличии гиперссылки на сайт Sibmama.ru и с указанием авторства.

За содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели.

Администрация не несет ответственности за сообщения, оставляемые посетителями сайта.

Помните, что по вопросам, касающимся здоровья, необходимо консультироваться с врачом.

Использование материалов возможно только в интернете при наличии гиперссылки на сайт Sibmama.ru и с указанием авторства.

За содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели.

Администрация не несет ответственности за сообщения, оставляемые посетителями сайта.

Помните, что по вопросам, касающимся здоровья, необходимо консультироваться с врачом.