全484件 (484件中 1-50件目)

-

xubunth(Linux)のインストール

いつもながら更新が遅いです。^^;自宅に古いWindos(Windows7)PCが眠っており、思い出したかのようにWindows11へのアップグレードを試みようと思いました。が.......そもそもWindows7からWindows10へのアップグレードは2016年に終了しています。対象のPCはスペックも低く(メモリ2G、2コア32BitCPU)Windows11へのアップグレード条件が整っていません。この際、思い切ってマザーボードとCPU,メモリを入れ替えようと思いました。が、、、しかし、この場合、Windows11も新規に購入する必要となるため、費用的に新品のPCを買ったのと、ほぼ変わりありません。いろいろとネットで調べているうちに、Linuxをお勧めするサイトがあり、古いPCにも対応可能で軽量であると紹介されていました。この中でLinuxの中でも軽量なディストリビューション「xubunth」が良さそうとの思いでインストールしてみました。インストールした結果、日本語、インターネット(無線LAN)など、サクサクと問題なく動作してくれました。そのなかでも、特に秋月電子のUSB_DACが機能してくれたのは嬉しいです。これは使えそう(^^)xubunthのダウンロードXubuntu - Wikipedia参考にした動画です。

2024.11.03

コメント(0)

-

エクセルData streamerを試してみました。その3

マイクロソフトのサイトにData Streamer の使い方がでていました。こちらです。Data StreamerとはさらにYouTubeに動画がありましたので、貼り付けます。

2023.12.10

コメント(0)

-

エクセルData streamerを試してみました。その2

エクセルData streamerを試してみました。動画を貼り付けます。表示されたデータ(シリアル通信ポートより)はPICマイコンのアナログ入力です。PICのアナログ入力は解放です。 ここに指を近づけたり離したりして疑似的に信号を入れています。

2023.11.27

コメント(0)

-

エクセルData streamerを試してみました。

大変、ご無沙汰しておりました。ほんとうに久々の更新です。職場で試験データを取得し活用する際、CSVを出力する計測器やコントローラなどから取り込んだデータをエクセルで整理するのですが、それなりにパソコンの操作が面倒です。そのため、データを直接エクセルに取り込めたら便利なのになぁ~ と常々思っていました。ウェブサイトで調べると「Data streamer」なるものがあり、これが使えるのでは? と早速試してみました。すべてのパソコンで可能かどうかわかりませんが、2台試して2台とも可能でした。忘れないよう以下に手順を記載します。1.Data streamerをアドインする。 エクセルを起動後、メニューから「オプション」を選択し「アドイン」をクリックします。 管理(A)Excelアドインとなっているところを→COMアドインに変更します。 OKを押す。 上部のTABに「Data Streamer」が追加されればアドインは完了です。2.データの取得(通信) CSV形式でデータ出力するArudino、PICマイコンなどを準備します。 上部TABにある「Data Streamer」を開きます。 パソコンのシリアル通信の準備が整っていれば、接続可能なシリアル通信ポートが表示されます。 接続したいデバイスをクリックすると、その通信ポートが開かれます。 次に「データ開始」をクリックすることでCSV形式のデータを取り込み始めます。 取り込んだデータはエクセルのワークシートに順次挿入されます。 ここでグラフを挿入することで、リアルタイムにグラフも更新されます。3.通信条件の設定は「詳細」をクリックすることで変更することができます。4.その他「データの記録」なとの機能により、ログの作成や再生も可能でした。以上、非常に簡単で便利です。次回もう少し詳しく日記に紹介したいと思います。特に、エクセルのグラフがリアルタイムに更新されるのがスゴイ! パソコンがそのまま計測器になったようにみえます。(^^)

2023.11.23

コメント(0)

-

カートリッジAT-VM95C

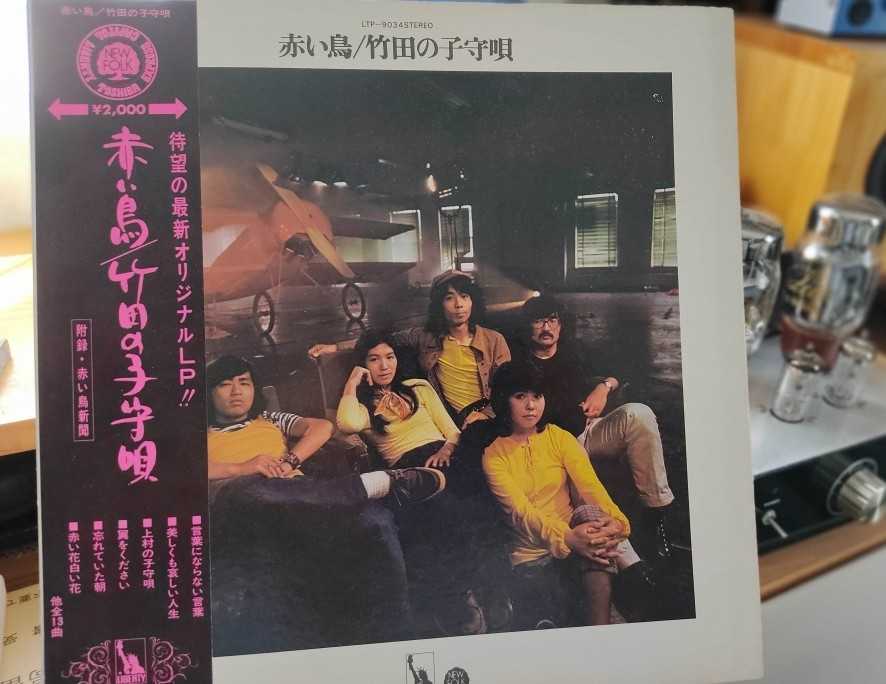

レコード再生用のカートリッジを買いました。本当はMC型の針交換「デノンDL-110用」にしたかったのですが、今では3万円もするので諦めました。購入したのはオーディオテクニカの「AT-VM95C」という VM型のカートリッジ、第一印象は輪郭があまく、少し、もっさりとした音です。価格を考えると、こんなものかな? と、付属のマニュアルを見ますと、推奨負荷量量が 100~200pFと書かれています。MC型は出力インピーダンスが低いため、その影響を受けにくいのですが、MM型(VM型)は出力インピーダンスが高く、もろに負荷容量の影響を受けます。こちらを参照自作のイコライザーアンプの入力に100pFを追加(計200pF)としました。その結果、見違えるようにシャキリとした良い音になります。改めて試聴!! 赤い鳥/竹田の子守唄のLP「プロローグ」いいですすね~ (^^)カートリッジの負荷量量についてはこちらが参考になると思います。フォノイコライザ E-250 の負荷容量設定の調整 - SHUREのカートリッジの適正値はどこか - Sound & Silence (hatenablog.com)

2022.10.02

コメント(0)

-

スマホ用拡声器

スマホ用の拡声器を作ってみました。材料は100均のMDFボード(100㎜×100㎜)を使いました。箱の形状は、あり合わせの切れっぱしに合わせました。(てきとうです。)(^^;

2021.05.08

コメント(0)

-

PICで作る簡易オシロスコープ

TERA TERMの応用として、PICマイコンで簡易オシロスコープを作ってみました。動画の波形の周波数は1KHz(一部100Hz)です。できるだけ高い周波数まで取り込むため、AD変換後、一旦PICのRAMエリアに保存してから、TERA TERMに表示するようにしています。PICはRAM領域の大きい(2KB)PIC16F18326をMAX32MHzで使いました。さらに電源も単5電池1個で動くよう昇圧回路も組み込んでいます。立ち上がり、立下りトリガが掛けられると便利かも知れません。

2021.05.01

コメント(0)

-

抵抗入りトランジスタ

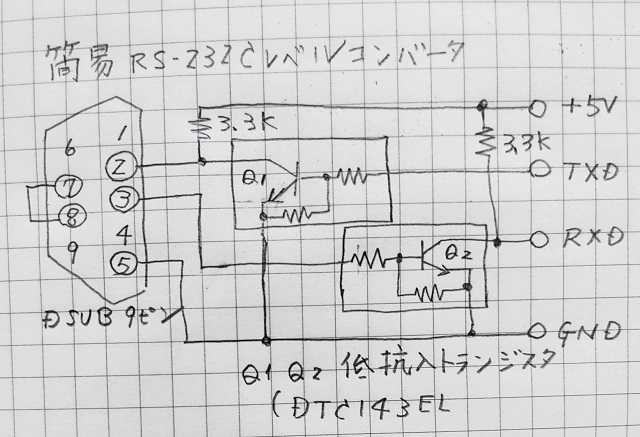

秋月電子で売られていた抵抗入りトランジスタを使ってみました。秋月抵抗入りトランジスタ少しでも部品点数を少なくしたいときに役立てそうです。作ったのは簡易TTLーRS232Cレベルコンバーター、本当なら±12Vが必要なのですが、短い距離でボーレートも遅ければ使えるはず!ということで、このような回路になりました。D-SUB9ピンのハウジングの中に収めることができます。それにしても半田付け! キタナーい!(^^;

2021.04.25

コメント(0)

-

TERA TERMでグラフィックス (PICマイコン)

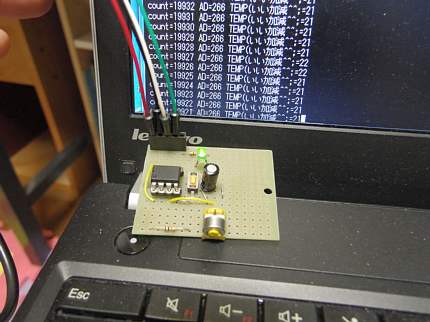

PICマイコン(アナログ入力)から「TERA TERM」にグラフィック表示させてみました。こんな感じです。ボーレートは 9600bps に設定しています。ソースファイルです。MPLAB X IDE v5.15(XC8)で作成tek4010_main.c

2021.04.04

コメント(0)

-

TERA TERMでグラフィックス

Windows向けのターミナルソフト「TERA TERM」でグラフィック機能を試してみました。この機能を活用すればPICマイコンやArduino でグラフが描けます。参考にしたのはこちらです。Tektronix 4010(4014) グラフィック・ターミナルへ描画設定はTeraTermの接続の設定ボーレートの設定のほかに1.端末の設定」ウィンドウを開き、自動切り替え(VT<->TEK)(U)にチェックを付け[OK] をクリックします。2.画面サイズはメニューバーから 設定(S) → フォント(F) と進み、 フォントのサイズを変更すればグラフィック画面の大きさが変わります。Arudinoスケッチ 3DグラフArudinoスケッチ アナログ入力ボーレートは 115200bps に設定しています。

2021.03.28

コメント(2)

-

プラスチックケース(電子工作用)

最近、電子工作で使っているプラスチックケースです。100均(ダイソーなど)で2個で100円で売られており、蓋が開閉できます。穴加工も容易で、これ!コスパ最高!!(^^)先日紹介したパルスチェッカーに使用したものです。さらにサイズの小さい35×70×11㎜のケースに「PICデータロガー」を収納してみました。

2021.03.20

コメント(0)

-

パルスチェッカー(その3)

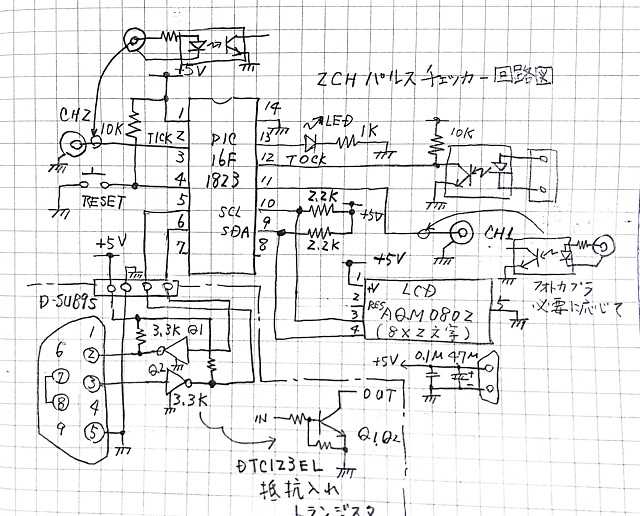

2CHパルスチェッカーの回路図です。液晶表示器と同時にシリアル通信でもカウント値をを表示しています。(9600bps)ちなみに通信モニタにTeraTermというフリーソフトを使っていますが、これが優れモノで、ログを録ったり、グラフ表示をさせています。次はこのTeraTermを使った事例を紹介しますね!プログラムはここです。(ソースファイルを付けたかったのですが、現在行方不明です(^^;)pulse_checker.hex

2021.03.20

コメント(0)

-

パルスチェッカー(その2)

ご無沙汰しております。昔、パルスチェッカーというものを紹介したことがあったのですが、8個のLED(バイナリ)表示だけだったので、カウント数が多くなると読み取りにくいです。そこで、キャラクタディスプレイ(液晶)を付けたパルスチェッカーを作ってみました。また、ある機器でカウントの不一致という不具合があり、これに対応すべく、同時に計測できるようカウンタを2つ設けました。ちなみに過去のパルスチェッカーはこちらです。PICで作る簡易測定器(パルスチェッカー)(1) | 電子こうさくの家 - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)

2021.03.14

コメント(3)

-

Google スピーカと音声合成チップとお話しさせてみました。

なんと!! 一年以上更新していませんでした。すみませ~ん _(._.)_音声合成チップをケースに入れてみました。これ! しゃべるボルトメータです。

2019.12.31

コメント(0)

-

音声合成LSIのテスト

久しぶりの更新です。音声合成LSIを試してみました。LSIはATP3012R5-PU(ロボット声)です。音声信号はシリアル信号となっており、生成するコードはローマ字の文字列です。はやくち言葉も噛まないで喋ってくれるのは流石です。 当たり前か.....(^o^;)さて、これを、どこに使おうか?

2018.10.21

コメント(0)

-

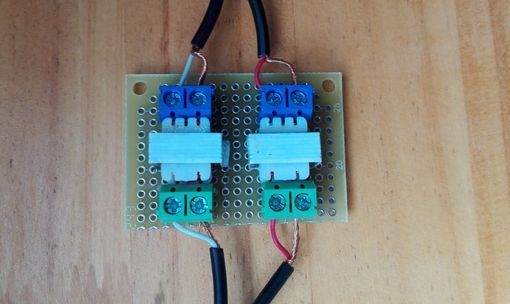

ライントランス

半年以上ぶりの更新です。ライントランスを試してみました。使ったのはインターネット通販で買った10個で1200円のライントランスです。このトランスは、インピーダンス、入力600オーム、出力600オームの1対1のものです。例えばUSB-DACとアンプ、CDプレーヤとアンプの間に接続して使うものです。効果としては、デジタルノイズの低減、ローパスフィルターで取り切れなかった高周波領域をカットする効果があると思います。さらにトランスで絶縁することによって、GNDから入るノイズも遮断することもできます。これは音にも、きっと良い効果があると思いました。プリント基板にターミナルとともに実装してみました。こんな感じ。安いので性能が心配ということで、オシロスコープで波形を観測してみました。上から100Hz、1KHz、10KHzの方形波です。100Hzや1KHzでは分かりにくいのですが、10KHzで確認すると高周波域にリンギングが発生していることが分かります。原因は負荷が殆どないので、このように暴れるのだと思われました。下の写真は2次側に20Kオームを接続した状態です。ついでにプラスチックケースに収納しました。リンギングは、ほぼ収まっています。CDプレーヤーとアンプの間に接続した印象では、低音が少し軽くなった感じ、迫力が足りなくなった気もします。(もともと音に不満はないし、接続しないほうが良さそう^^;) 次に、PC(パソコン)やラズベリーパイに接続されたDACとの間に挿入すると音質改善の効果はあり、ソースによっては濁っていたのが一音一音クリアーになり、変な表現かもしれませんが静かになったように思います。

2018.06.17

コメント(0)

-

真空管オーディオフェア2017

真空管オーディオフェアに行ってきました。久々のオーディオのショーです。駅から少し歩き、あまり目立たない位置(建物)にありますが、大勢の来場者が集まっていました。今回で23回目とのこと、以前よりも規模が大きくなっているように思います。相変わらず展示された真空管アンプやスピーカの種類が多いのにびっくりです。こちらで球の聴き比べをやっていましたが、やはり真空管ならではの音がします。大音量ならパワーの大きなプッシュプルアンプですね❕ プッシュプルは、まだ、作ったことがないので、今度挑戦してみたいです。こちらはユニークな形状のスピーカです。全指向性とのこと、デザインもいいと思います。次はエンクロージャのメーカとフォステクスの組み合わせ、非常に立ち上がりが良い音です。ホーンツイータも効いているのでしょう! 我が家のバックロードホーンにもつけてみようかと思いました。このときドライブしていたのが石のアンプだったので、真空管でも聴いてみたかったです。

2017.10.09

コメント(0)

-

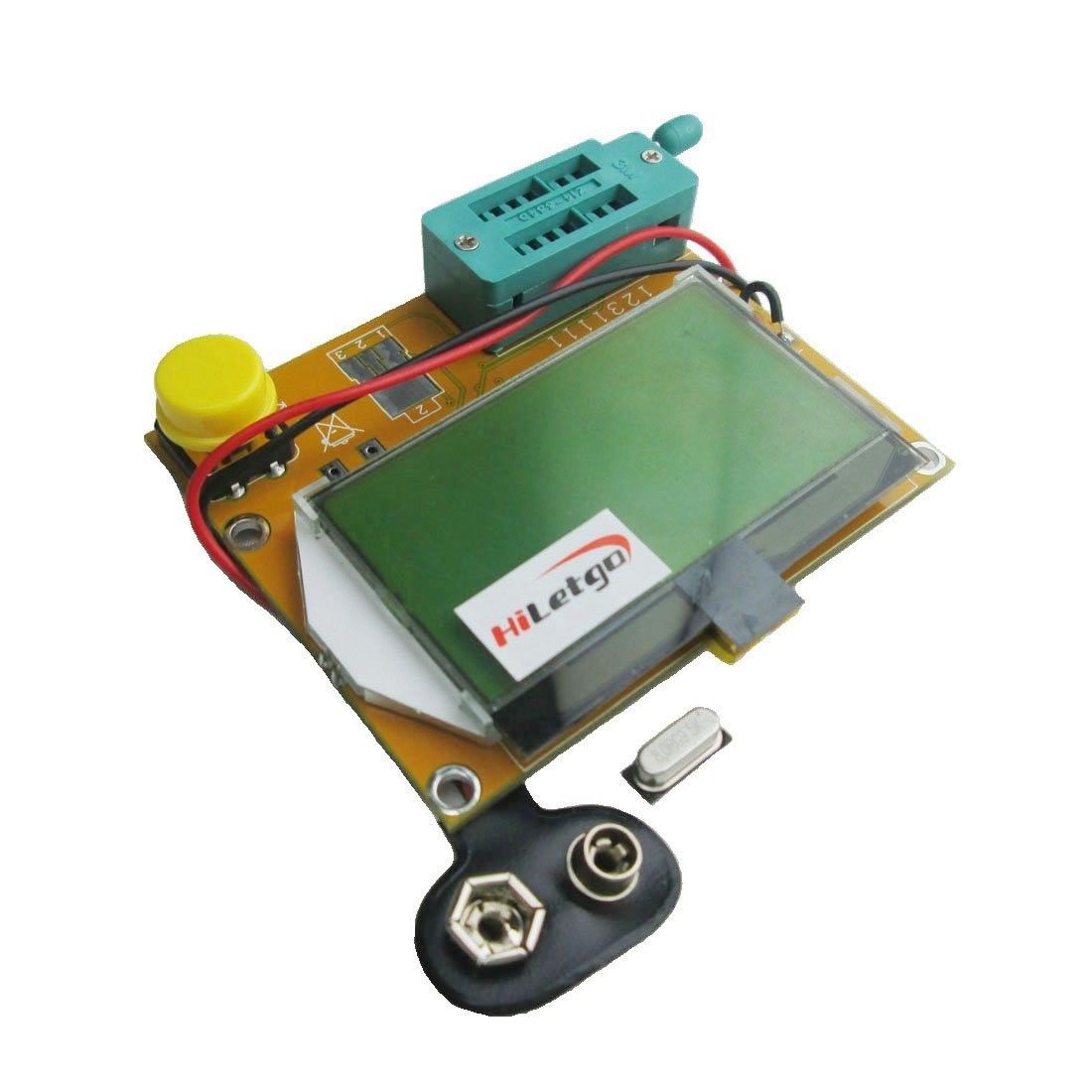

多機能ESR メーター

大変ご無沙汰しています。Amazonから 抵抗やコンデンサー、ダイオード 、トランジスタなどを測定できる ESR メーター なるものを購入しました。送料込みで900円だったので、びっくりするくらい安いです。さほど期待していなかったのですが、これがなかなかの優れモノでした。抵抗、コンデンサ、コイル、ダイオード、トランジスタと適当にソケット(14ピンのソケットがついていますが、使っているのは3ピンだけ)させば、機械が向きを判断して測定してくれます。その時の精度もデジタルテスターレベルと同程度に示されていましたので、問題はなさそう。小容量のコンデンサ、例えば47㎊を刺した時、48㎊などと表示されたのは驚きました。しばらく、このまま使っていましたが、基板むき出しでは、ボタンの下にはスペーサが無く、不安定、押すたびに基板が傾いてしまいます。使いにくいし、カッコ悪いので、ケースに収納しました。これで、使いやすさは抜群です!!

2017.10.01

コメント(2)

-

Arudinoでステッピングモータを制御してみました。

Arudinoでステッピングモータを制御してみました。タブレットの画面アプリはRemote-XYというアプリですが、このアプリを使うことで、簡単にアンドロイドの画面が作成できます。

2016.07.16

コメント(2)

-

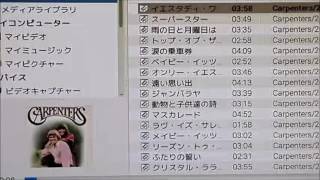

ラズベリーパイにメディアプレーヤをインストールしてみました。

ラズベリーパイにメディアプレーヤをインストールしてみました。オーディオ出力は秋月のUSB-DACを接続しました。下手なPCのオーディオよりもノイズが少なく良い音がします。また、アルバムタイトルからジャケットの画像が出てくるのはいいですね!

2016.07.10

コメント(0)

-

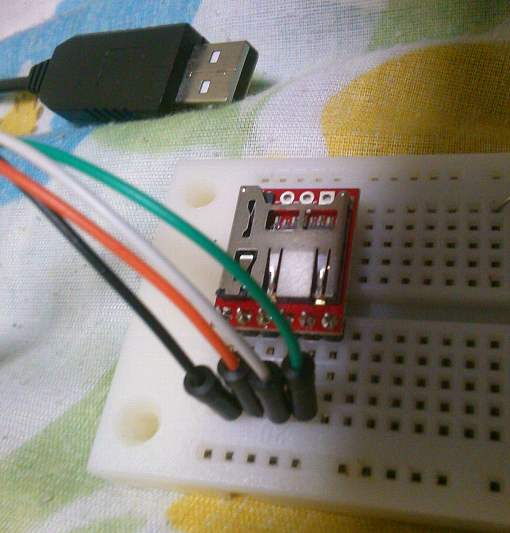

PICのデータをSDカードに保存する(その1)

以前、ArudinoでSDカード(SDカードシールド)に記録することを試したことがありましたが、これをPICマイコンでも出来ないものかと思っていました。ウエブサイトを探したところ、シリアル通信ポートに接続するタイプのSDカードアダプタ「OpenLogと呼ばれているもの」がありましたので、試してみました。こちらです。https://www.switch-science.com/catalog/389/先ずは、PICに接続する前に、USBシリアル通信ケーブルで試してみました。使い方は簡単です。事前にmicroSDをPCでフォーマット(FAT)しておくだけです。デフォルトで9600bpsパリティなしとなっていました。通信条件を変えるときはConfigファイルを書き換えるだけです。文字を送るとそのままSDカードに記録されていきます。

2016.02.21

コメント(2)

-

3軸加速度センサの実験

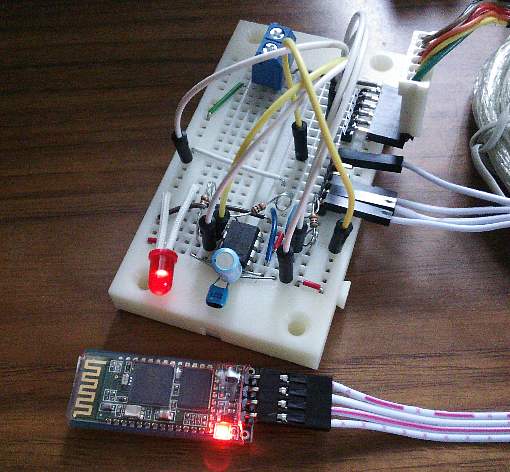

3軸加速度センサーの実験です。この加速度センサーの中身ですが、最新のMEMSという技術を使って作られています!この小さなチップの中に小さな重りと小さなスプリングが入っているそうです、加速度の検出は静電電容量の変化で行っているとのこと。秋月電子から3軸加速度センサーモジュールを買ってきました。ここから、XYZの振動信号を取り出し、グラフに表示させることにします。回路は簡単です。秋月電子の加速度センサーモジュール「KXR94-2050」のアナログ信号をPIC12F1822で取り込んで、ブルートゥースモジュール「HC06」に送っています。また、パソコン側はDataDisplayというフリーソフトです。

2016.01.31

コメント(2)

-

SPK Audio F03A-8 エンクロージャの製作 (その5)

SPK Audio F03A-8のエンクロージャの容量を少し大きくしてみました.先ずは塗装です。早速、音を聴いてみます。エンクロージャを大きくしたからといって、思ったより低音は出ませんね!それと、スピーカユニットが新しいせいかも知れませんが、賑やかな音です。ひょっとしたらエージングで変わるのかも知れません!!それから遅れましたが,明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。m(_ _)m

2016.01.24

コメント(3)

-

SPK Audio F03A-8 エンクロージャの製作 (その4)

今回製作したスピーカをTouTubeにアップしました。ヘッドホンで聴くと近い雰囲気で聴けると思います。次に次回作に取り掛かりました。本格的な音を期待してエンクロージャの容量を少し大きくしてみました。^^

2015.10.18

コメント(2)

-

SPK Audio F03A-8 エンクロージャの製作 (その3)

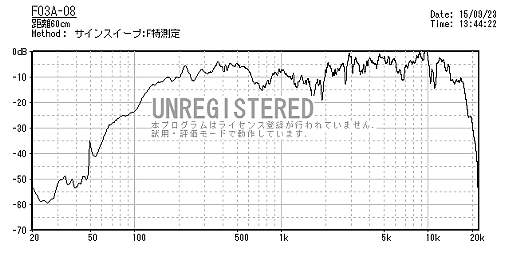

F03A-8 のf特を測定しました。低域のレベルが、かなり低く見えますが、聴感上は、それほど低音不足ではありません。TangBandの8cmスピーカの低音と比べると、ブーミーにならず、音程がしっかり分かるのが良いです。でも、さすがにバックロードホーンの低音の迫力には、全く適いませんね!(^^;鳴らしこんでいるうちに、滑らかさも、でてきたようです。このスピーカは、JAZZやロック向きかな? と思っていましたが、クラシックも、なかなかです。すっかり、気に入っってしまったので、F03A-8のペアを、もう一セット買ってしまいました。(^^)

2015.09.23

コメント(0)

-

SPK Audio F03A-8 エンクロージャの製作 (その2)

SPK Audio F03A-8 用エンクロージャの塗装を施しました。 3回ほど塗りこんだら、鏡面っぽくなってきました。(^^)写真から、だるまが写り込んでいるいるのが分かると思います。では、早速、試聴です。驚くほどメリハリがあります。安いスピーカなのに目が覚めるような音をだすなぁ~そして、低音は少なめですが、濁りがなく質の良い低音だと思います。SPK Audioは、中国のメーカのようですが、なかなかどうして、本格的な音のスピーカメーカでですね!

2015.09.21

コメント(0)

-

SPK Audio F03A-8 エンクロージャの製作

コイズミ無線で売られているスピーカの中で、ちょっと気になるスピーカがあります。SPK Audio F03A-8フェイズプラグ付きで、先日購入した TangBand W3-871SC に近い音がするのではないか?そして、エッジもゴムではなく、布製のようです。私は、ゴム製エッジの低音は、なんかブヨブヨした印象を持っていましたので、布製エッジの軽やかな低音が期待できるのではないかと思っていました。また、出力音圧レベル:88dBというのも魅力です。価格も2個で2,786円(内税)と安く、早速、購入してみました。スピーカの口径はTangBand より、少し小さいですが、取り付けねじピッチはTangBand と同じです。試しに W3-871SCのエンクロージャで聴いてみましたが、非常にメリハリがあり、爽やかな音です。コイズミ無線によると、容量の小さなエンクロージャでも相性が良いとのことですので、3リッタ位のエンクロージャとしました。

2015.09.12

コメント(0)

-

秋月300円スピーカの音

このブログでよく読まれている記事というところに、秋月の300スピーカ(その4)F77G98-6 がトップに掲載されていました。そこで、どんな音が出ているのか? と、皆さんの関心が高いのでは?..と勝手に思い込み(^^; Youtubeに、その音をアップすることにしました。

2015.09.12

コメント(0)

-

ArudinoでPID制御

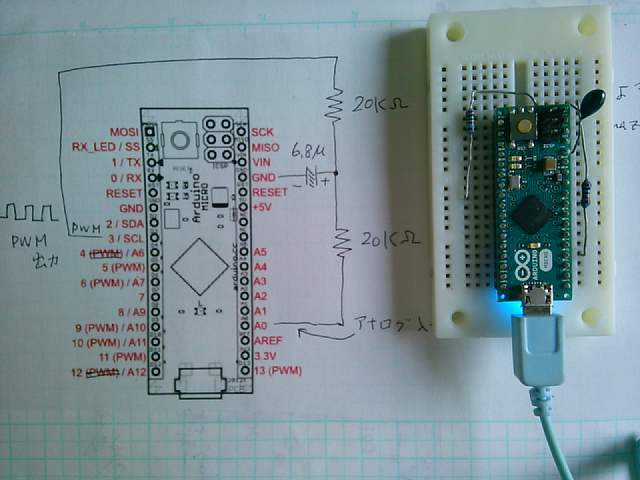

ArudinoでPID制御を試してみました。Arudinoのホームページから、先ず、PIDライブラリを入手します。(試行錯誤しながらライブラリを組み込みました。たぶん、ここからダウンロードできると思います、)http://playground.arduino.cc/Code/PIDLibrary私が組み込んだのは PID-Library-fb095d8 というヴァージョンでした。ライブラリーの組み込みが済んだら、画像のようなフィルタ回路を作成し、PID_Basicというサンプルを動かしてみます。サンプルのままのPID定数では、ハンチングしますので、たとえばP=0.5 I=3 D=0 のように、変更してみてください。 Arudino UNOでも問題なく動きましたが、私はArudino Microを使ってみました。これで、それなりに追従するようになると思います。副産物として、Arudinoのアナログ出力はPWMとなっており、8ビットの分解能しかありませんが、このようにPID制御とすることで、10ビット相当のアナログ出力を作ることができると思います。正確な基準電圧を作るには,うってつけなやり方ではないでしょうか?

2015.07.12

コメント(2)

-

TangBand W3-871SCのエンクロージャ製作 (その2)

W3-871SCのエンクロージャの製作の続きです。エンクロージャを組み立て、塗装を施し、スピーカユニットをつけました。今回、油性の透明ニスで塗装しましたが、水生より粘度が高いので、塗りにくいです。(^^;乾燥に時間もかかりますね!おそらく水生ニスで下塗りした後に油性ニスを施したほうが塗りやすいのではないかと考えています、音を聴いてみました。結局バスレスダクトの位置(前/後)で、音の違いは分かりませんでした。いつものようにf特を録ってみました。グラフでは低音のレベルが少し低いように見えますが、聴感上では低音不足に聴こえませんでした。、

2015.07.08

コメント(0)

-

TangBand W3-871SCのエンクロージャ製作

W3-871SCのエンクロージャを製作中です。寸法はW3-513SB用のエンクロージャと同じですがバスレフダクトを後ろにしてみました。バスレフダクトを後ろにした理由ですが、前面だとポートからの音が直接放射され、スピーカ本体からの音と干渉する可能性があると思ったのです。また、音を聴きくらべてみたいのも理由です。仮組みしてみました。

2015.07.05

コメント(0)

-

TangBand W3-871SCを付けてみました。

コイズミ無線のHPを見ていたらTangBand W3-871SCが安価で売られていました。ユニットの形状はW3-593SGにそっくりです。外観上の違いはフレームの取り付け部分の形状が円形になっていることだけのように見えます。コイズミ無線の商品説明でも高音の切れの良さはツイーターの様で、低域までバランスが良い W3-593SGよりも若干マイルドな音質と書かれています。私は円形フレームのほうがかっこいいと思っているので W3-871SC のほうが価格も安いので、こちらを注文しました。出力音圧レベル:87dBと1デシベルの差ですが、少しでも能率が高いのも決め手です。エンクロージャは、以前作成した W3-513SB用のものを使いました。視聴した印象、確かに高音がメリハリがあり、それでいて、低音もしっかり出ています。さわやかな音の印象!!(^^)比較視聴したFK-10Pと比べると音のきめ細やかさで、少し負けているような気がしましたが、FK-10Pよりもうるさく感じません。とくに良かったのがアルトサックス、ソプラノサックスです。ルックスもよく、価格も安い(¥1683)し、音も良いです。(好みもありますが。。)今まで買った TangBandの8cmスピーカの中でもベストワンと感じました。

2015.06.14

コメント(0)

-

100均MDFエンクロージャに「SA/F80AMG」を取り付けました。

秋月200円、300円スピーカを取り付けたエンクロージャに「SA/F80AMG」を取り付けてみました。さすがに音はひと味違いますねぇ~(^^)小さな箱なので、多少ボン付く感じがしますが、「SA/F80AMG」の低音の再生能力はすばらしいです。ポケットレコーダ(ヤマハ)に録音し、Youtbeにアップしてみました。追伸私が普段聴いている FK10P の動画もアップしました。レコーダやアンプは同じです。音を比較してみてください。

2015.05.05

コメント(0)

-

フェライトコアでクランプ電流計を作る。

ひょっとしてフェライトコアがクランプメータ代わりに使えるのではないか? と、試してみました。フェライトコアに電線を適当数巻きつけ、その終端に抵抗(数十オーム)を付けただけの簡単なものです。(巻きつけた電線に電流が流れれば抵抗に電圧降下が生じるのではないか?という発想です。)結果は写真のとおり、赤外線ヒータ(600W)に通電した状態です。ちゃんと校正すれば、使えるかも?!(^^)

2015.04.17

コメント(0)

-

温度湿度センサのテスト

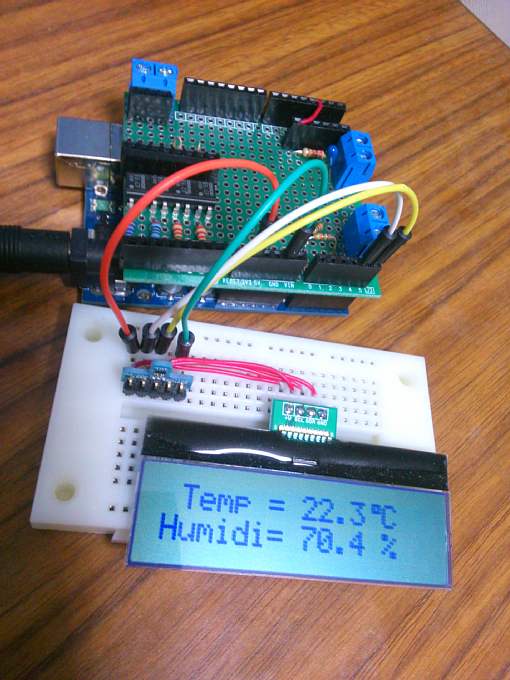

秋月電子の温湿度センサーモジュール「HDC1000使用」を Audino UNOに接続してみました、LCD表示器も秋月のI2C接続小型キャラクタLCDモジュールです。この組み合わせでプログラムが公開されていましたので、そのまま走らせてみました。(^^;こちらです。http://www013.upp.so-net.ne.jp/nisigaki/hdc1000.htmlLCDモジュールが無くても表示できるよう、シリアル通信経由にプログラムを改造したのがこちらです。ダウンロード HDC1000_serial.zip (0.9K)写真はAudino UNO用の拡張ボードを連結した状態です。フォトカプラ、フィルタ、ブルートゥースアダプタを接続するソケットも準備しました。

2015.04.11

コメント(3)

-

リアル タイム クロック モジュール DS1302

Arudino UNO(互換)にリアル タイム クロック モジュール「DS1302」を接続してみました。DS1302は電池つきで、なんと145円と嘘みたいな値段でした。Arduino AVR、ARM、PIC SMD用 RTC DS1302 リアル タイム クロック モジュール このモジュールを動かすためには「DS1302」のライブラリが必要です。先ず、Arudinoのツールにライブラリのインストールのやり方が説明されたサイトがありますので、こちらを参考にすると良いと思います。Arduinoに各種ライブラリをインストールする方法http://www.dm9records.com/index.php/tips/arduino/arduino/Arduinoにライブラリをインストールするhttp://mathrax.com/lab/contents/page375DS1302 Arudinoライブラリhttp://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=5ライブラリのダウンロード先http://www.rinkydinkelectronics.com/download.php?f=DS1302.zipそのほかに、こちらのライブラリも必要になります。Arduino Time library http://playground.arduino.cc/code/timeライブラリのダウンロード先http://www.pjrc.com/teensy/arduino_libraries/Time.zip今回、動作を試したサンプル(プログラムソース)はこちらです。http://playground.arduino.cc/Main/DS1302ダウンロード先http://playground.arduino.cc/Main/DS1302?action=sourceblock&num=1ここに示されたサンプルは、ソースコードに書かれた年月日時間に設定後、RTCの時間を呼び出すものです。Arudino UNOで、そのまま動きませんので、デジタルI/Oの割付を変えています。又、ライブラリー内のサンプルプログラムでも、動作を確認することができました。 こんな感じ...後日、プログラムを整理してダウンロードできるようにしたいと考えています。

2015.03.15

コメント(5)

-

arudio uno(互換)で遊んでみる!

巷で、人気のarudio uno(互換)を手に入れました。やってみて 開発ツール(Arduino Development)がメチャ使いやすいです。プログラム(arudioではスケッチと呼んでいる)を書いたらそのままコンパイルして、ボードに転送され、すぐさまプログラムが走ります。特にPIC等のマイコンだとコンフィグレーションやレジスタの初期設定が面倒ですが、Arduinoだと非常に簡潔です。ブートローダが組み込まれていて専用の書き込みツールは不要、PC,USBケーブルとボード(Arduino)だけで、プログラム開発でき、動作も確認できます。ウエブサイト上にあったArduinoのサウンドプログラムをコピペ(ポートの割付だけ変更)したら、何のエラーもなく、走りました。http://www.princetronics.com/supermariothemesong/

2015.02.08

コメント(2)

-

シリアルブートローダの動作テスト(その3)追加訂正!

8ピンのPIC12F1822のシリアルブートローダですが、ユニバーサル基板に半田付けしてみました。ここで、格安のUSBシリア津変換ケーブルで接続してみました。価格が¥260円と、うそみたいな値段ですが、全く問題なく使用できました。Raspberry Pi ラズベリーパイ用の USB-TTLシリアルコンソールのUSB変換COMケーブル取り扱い説明書は全くありませんが、赤(+5V)黒(GND)白(RD)緑(SD)のようです。PIC12F1822内蔵の温度計ですが、色々な資料を読でプログラムに反映してみましたが、精度がイマイチです。今回のプログラムをダウンロードできるようにしました。(ブートローダ付きです。)PIC12F1822プログラムダウンロード LED_12F1822.lzh (134.7K)PIC12F1822_BOOT_LOADERプログラムダウンロード 12F1822_bootloader_af.lzh (8.9K)追伸その2LOADERプログラム 12F1822_bootloader_revAがリリースされていました。(上記でうごかなかったらこちらをお試しください)ダウンロード bootloader_fw.lzh (56.4K)追伸PIC12F1822のBOOT LOADERを認識させるためにTinny Bootloderのフォルダの中のpiccodes.iniファイルをテキストエディタでオープンして、以下を追加してください。$22, B, 12F 1822, $1000, $100または、フォルダtinybld198の中に次のファイルを入れてください。(既にあれば上書き)ダウンロード piccodes.ini (2.7K)BootLoaderのパソコン側のプログラムはこちらです。次回は、先日購入した「Arduino UNO(互換機)」を日記に紹介したいと思います。

2015.01.24

コメント(0)

-

CADLUS+Arduino電子工作ガイド

「CADLUS+Arduino電子工作ガイド」という本を買いました。以前、無償版の「CADLUS X」というプリント基板設計CADを使ったことがありましたが、データを基板製造メーカに提供するだけで、非常に安価(例5枚で\20,000程度)に製作することができました。この本で解説している「CADLUS PCB」ですが、操作画面は「CADLUS X」とほぼ同じです。おそらく機能もそれぼど変わりないと思われますが、こちら(CADLUS PCB)は対応できる基板工場が多いということが挙げられます。「CADLUS PCB」もガーバデータを出力することは出来ないため、対応できる基板工場に発注するしかありませんが、これは、少量生産、試作製作では、大きな問題にはならないと思います。この本は、大きく分けて1.Arduinoの概要2.Bsch3Vによる回路図の作成3.MiOBC(Arduino互換)のハードウエア4.CADLUS PCBによる基板データ作成について述べられています。無償のPCB-CADツールが提供されたことから、これからは工場(外注)や専門の組織を持たなくても、個人でプリント基板が製作できる時代になりましたねぇ~ 電子工作の幅も広がりました。!!「Arduino」は、まだ、触ったことがありませんが、最初から、SDカードをサポートしていたり、ハードウエア関数が用意されているのは、いいですね!この本で紹介していた「MiOBC」、無線通信も出来るしマイクロSDにもデータを記憶できるし、ボード単体で市販してくれないかなぁ~(^^)

2015.01.18

コメント(2)

-

明けましておめでとうございます。&ラズベリーパイ

明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。昨年の話ですが、ラズベリーパイで遊んでいました。このボード価格は4000~5000円程度ですが、中身は本格的なパソコンです。インストールは、昨年のトラ技7月号を参考にしました。いろいろなOSが選べるのですが、この中でもRaspbianがよさそうです。下の画面のように、ウエブ・ブラウザーなども普通に表示できます。付属のゲームが、シンプルで、なかなか面白く、はまってしまいました。(^^)

2015.01.03

コメント(2)

-

シリアルブートローダの動作テスト(その2)

シリアルブートローダの続きです。8ピンの小さなPIC12F1822ですが、これでなかなか面白い機能を持っています。アナログは通常のADCのほかに温度センサーを内蔵していました。さらにDACまで付いています。今回は、LEDの点滅に合わせ、アナログ入力と温度表示のプログラムを作成してみました。回路図です。ボリュームを追加しただけです。^^;ブレッドボードに組み立ててみました。USBシリアル変換は、秋月から最近発売された「超小型USBシリアル変換モジュール」を使ってみました。結果はシリアルブートローダ付属のターミナルソフトを使って確認してみました。プログラムをロード後、すぐターミナルソフトに移ることができて、これは非常に便利です!!温度センサーは結構誤差が大きいため、とりあえず初期値を実際の温度に合わせました。(^^;今回のプログラムですが、整理して、後日ダウンロードできるようにしたいと思います。追伸このチップに内蔵されているDACを試してみました。データを繰り返しデクリメントしただけのものです(逆ノコギリ波)分機能が5Bit(32段階)なので、オシロで見ても、ギザギザがはっきり見えます。分解能は悪いですが、これはこれで周波数が正確な簡易なファンクションジェネレータが作れるのではないかな?っと思いました。CRフィルターなどを追加すれば波形も綺麗にすることができると思います。

2014.11.02

コメント(2)

-

シリアルブートローダの動作テスト

USB機能付きのPIC18F14K50などのPICマイコンはブートローダが使えるので、いちいちプログラマーを接続する必要がなく、これは便利だなぁ~ と思っていました。(^^)ブートローダで遊んでいるうちに、USB機能が無いマイコンでもブートローダが使えるのではないか? と考え、ウエブサイトを探してみましたらシリアル通信で行う方法も見つかりました。こちらの方式ですと、さらに安価なPICでボートローダを実現できそうです。いろいろと調べて分かったのですが全てのPICがブートローダに対応している訳でなく、FLASH WRITE(FLASH / EEPROMの項目をチェック)と書かれているものが対応しているようです。比較的新しいデバイスが対応しています。手元にFLASH WRITE対応のPIC12F1822がありましたので試してみました。パソコン側のソフトですが、Tiny bootloaderというのを使いました。また、pic serial bootloaderを試す というサイトに12F1822のファームウエア側のブートローダプログラムが紹介(ダウンロード)されています。12F1822_bootloader_af.zipを展開するとブートローダとともに、LEDを点灯させるアセンブラプログラムも同封されています。ここでは、C言語(XC8)で作成したプログラムをブートローダで転送できるようにする手順を示します。ブートローダプログラムはプログラムメモリの後ろ760番地(16進)あたりから最後まで配置されています。そのまま、C言語(XC8)でコンパイルするとリンカーはプログラムメモリの後ろから優先して配置してしまいプログラムが重複してしまいます。これを回避するためには、XC8のプロパティで赤丸のようにロードするアドレスの範囲を設定してからビルドします.追伸:プログラムにより、上記の設定だけではうまくいかない場合がありました。XC8の場合はスタートアドレス(関数は先に配置される)もコンパイラにより、どのように配置されるか定かではないようです。とりあえずXC8 linker →additional options →CODEOFFSET を0x10位に設定して、暫定的に対策しました。C言語側のプログラムです。

2014.10.18

コメント(2)

-

秋月の200円スピーカ

以前秋月電子の300円スピーカを紹介しましたが、今度は同じく秋月で売られている200円スピーカです。エンクロージャは300円スピーカのものと全く同じです。秋月の300スピーカ(その4)F77G98-6 (2013.04.21の日記) コイズミ無線で売られているメタルコーンスピーカと同じものと思います。だとしたら200円はもの凄くお買い得のような気がして買ってしまいました。(^^)/試聴した印象ですが、300円スピーカよりも低音がでませんが、こちらのほうが中高音が綺麗です。私の好みもこちらのほうが好きです。このスピーカの音をTouTubeにアップロードしましたので、聴いてみてください。録音はポケットボイスレコーダー「ヤマハ C24」です。周囲の雑音??も入っていますが、気にしないでください(^^;このスピーカの周波数特性です。

2014.10.12

コメント(2)

-

USB PICマイコンを試してみました。(その2)

USBマイコンPIC18F14K50の備忘録です。今回は、DIPタイプのPIC18F14K50を使ってみました。こちらだとマイコンが170円、USBコネクタ200円、12MHzのセラミック振動子20円とSOPのPICを搭載したキットよりも安くなります。回路図です。PIC18F14K50用のブートローダのプログラムはこちらよりダウンロードしました。はじめてのPIChttp://sky.geocities.jp/home_iwamoto/pgm/P14K50/Bootloader.zipHHID_BL_PIC.hex ← PICkit 2等でPICに書き込みます。HIDBootLoader.exe ← PCにインストールします。これでブートローダプログラムが0番地から1000番地付近まで組み込まれていますので、走らせたいプログラムは、このプログラムと重ならないよう、オフセット(1000番地)をかける必要があります。コンパイラがXCの場合は次の手順で設定します。最後に、ブートローダ対応の簡単なLED点滅プログラムをつくってみました。ダウンロード 14f50_led.lzh (73.7K)

2014.10.04

コメント(0)

-

YouTubeに動画を投稿してみました。

楽天ブログにも動画が貼り付けられることを知り、ためしにやってみました。^^この動画は先日の7月12日に紹介した「PICによるステッピングモータ駆動回路」です。貼り付け方ですが、こちらを参考にしました。http://plaza.rakuten.co.jp/hirobastaff/diary/201008200001/

2014.09.28

コメント(2)

-

ジャズのライブハウスに行ってきました。

先日、会社の同僚の人と横浜にある「Bar bar bar」というライブハウスに行ってきました。このとき演奏していたのが「jaja」というクインテット(5人編成)のジャズバンドです。全てオリジナル曲とのことで、初めて聴く曲ばかりです。ジャズにしてはしっとりと曲と演奏でしたが、センターのソプラノサックスが絶妙?で、哀愁を訴えかけてきます。また、これが良く耳になじむんです。久しぶりに新鮮な音を聞かせてもらいました。(^^)そして、後日、アマゾンからCDを注文してしまいました。jaja ですがYouTubeでも聴けます。jaja "Friends" Music Video full ver.jaja "Stranger" Music Video full ver.

2014.09.27

コメント(2)

-

USBシリアル変換モジュールをタブレットで接続

さくら もものこさんのブログを訪問したとき、超小型USBシリアル・モジュール(MPL2303SA)を使ったデモンストレーションを紹介していました。MPL2303SAほど小型ではありませんが、秋月のFT231X USBシリアル変換モジュールは、タブレット(スマホ)のホスト機能を使った通信ができます、組み込まれたチップはFTDI社のデバイスFT231というものですが、同社のFT232でも同じように通信できるようです。ちなみに秋月から売られているUSB-シリアル変換ケーブル(Prolific社PL2303内蔵)では、タブレット(スマホ)を接続することができませんでした。タブレット側のアプリはS2ーTerminal FT232というものです。試してみたのがこの画像です。写真のタブレットですが、SHARPの AQUOS PAD SHT21です。通信テストなどでパソコン2台準備することがあると思いますが、この方法で、持ち運び容易なタブレットやスマホを有効活用できそうです。

2014.09.23

コメント(0)

-

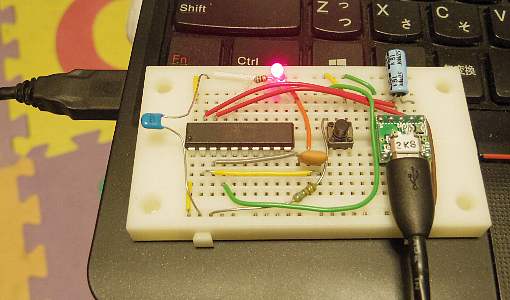

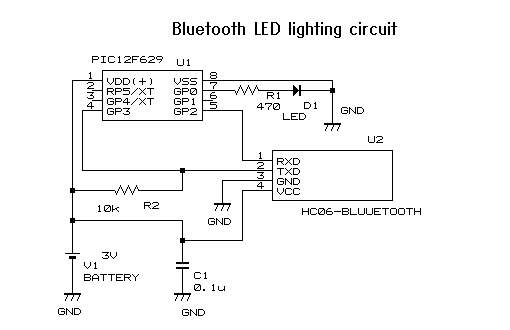

Bluetoothシリアル変換モジュールでPICに接続 (その2)

Bluetoothシリアル変換モジュールとPICマイコンを接続したときの回路図です。先日紹介したブレッドボードから不要な回路を取り去りました。それと汎用ポートを使ったシリアル通信ですが、今まで正確なタイミングが期待できる水晶発振子やセラロックを使っていました。しかし、これだと、ただでさえ少ない8ピンのPICマイコンの入出力が2ポートも使えなくなってしまいます。そのため、今回は、PIC内臓のRC発振回路を使ってみることにしました。変更箇所はこちらです。mainプログラム#pragma config FOSC = INTRCIO //内部発振使用 4MHzシリアル通信プログラム#define XTAL 2600000 /* 内部クロック 4MHz */デバイスを何個か差し替えでみましたが、どれも正常に通信できました。Microcipによると誤差5%以内に入るよう個々に校正されているとのことです。さらにBluetooth内臓のPCでも通信できることを確認してみました。USB Bluetoothアダプタでも同じようにできると思います。最後に今回のプログラムをこちらに保存しました。MPLAB-Xのプロジェクトを丸ごとLZHで圧縮して保存されています。 CコンパイラはXCを使っています。。ダウンロード はこちらです。ダウンロード LED_629.lzh (103.3K)追伸、PICの内部発振を通信タイミングに使用したとき、電源を入れて、すぐは発振が安定しないようです。シリアル通信を開始するまで、遅延させてから通信を始めると良いと思います。このプログラムも最初の通信するまでの遅延を入れています。

2014.09.21

コメント(2)

-

Bluetoothシリアル変換モジュールでPICに接続 (補足)

先日紹介したブルートゥース シリアル通信アダプタですが、訂正があります。先ずリンク先が間違っていました。http://www.androciti.com/?pid=55595389購入したのはこちらです ↓http://www.androciti.com/?pid=50807139もちろん、どちらも使えると思いますが、機能が低い分、価格もやすく(1522円)なっており、500円ほど、こちらのほうがお得になっています。もうひとつ、このモジュールを使うときの注意点があります。使っていて、たまに文字化けすることがありました。特に付属の延長ケーブルを使うと、頻度が多くなります。オシロスコープでTXD信号を観測してみますとレベルがずいぶん低いです(1V程度)。どうやらオープンコレクタ(オープンドレイン)信号のようです。対策として10Kオーム程度のプルアップ抵抗を追加しました。これで文字化けはなくなりました。(^^)

2014.09.15

コメント(0)

-

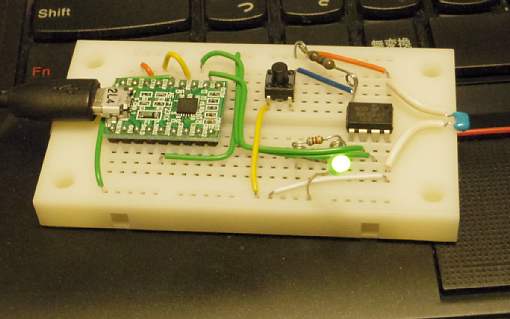

Bluetoothシリアル変換モジュールでPICに接続

今回も USB PICマイコンの日記を書こうと思っていたのですが、通信販売で注文していたブルートゥース シリアル通信アダプタが届いていたので、こちらを試した結果を先に紹介します。購入したブルートゥースはシリアル通信のプロファイルが組み込まれたものです。電源3.3V~5VとRXD TXDの計4本接続するだけで使えます。http://www.androciti.com/?pid=55595389先ず、ブレッドボードにPIC(今回はPIC12F629)のLチカ(LEDチカチカ)回路を作成します。これに、シリアル通信ポートを設け、これに今回購入したBetoothシリアル変換モジュールを接続します。次にホスト側ですが、パソコンでは当たり前過ぎるのでスマホを接続することにしました。スマホ(アンドロイド)として、ハイパーターミナルに近いアプリに S2ーTermnal というのがあり、これを使ってみました。テスト用ブレッドボードです。スマホには、このように写ります。(写真はウイルコムのPHSスマホです) このアダプター、価格も安いし、小さいので組み込みシステムにひっそりと、つないでおくのが、スマートな使い方かもしれません。 ケーブルを接続しなくても操作ができるのって、とても便利です~ (^^)v

2014.09.07

コメント(4)

全484件 (484件中 1-50件目)

-

-

- どんな写真を撮ってるの??(*^-^*)

- 春待ち植物工房の一日

- (2025-02-18 21:24:59)

-

-

-

- がんばれ!地方競馬♪

- 2/19笠松・姫路・高知の1点勝負+大…

- (2025-02-19 00:02:42)

-

-

-

- アニメ・特撮・ゲーム

- ドラゴンボールDAIMA 16話 視聴

- (2025-02-04 23:03:08)

-