-

1

人権週間に読みたい本 前田良『パパは女子高生だった』

人権週間です。以前も「全校生への人権講話「ウイルスによる不安からくる差別に気をつけよう」」という日記を書きましたが、今日も人権について考えたいと思います。僕が巡回で毎週訪問している小学校に、次の本がありました。『パパは女子高生だった 女の子だったパパが最高裁で逆転勝訴してつかんだ家族のカタチ』(前田 良、明石書店、2019、税別1500円)著者の前田良さんはその学校で参観日に講演をされる予定でしたが、コロナが流行ってきたので非常に残念なことに中止になってしまいました。====================「性別変更した夫を父親として認める」という画期的な決定を最高裁で手にした家族の物語。(本のオビより)====================男性・女性という観念は世の中に強固にはびこっていて、性別で分けることを当たり前とする考え方の前に、非常に生きづらさを感じている方がいらっしゃいます。社会全体がマジョリティ(大多数の構成者)中心になっていて、たとえ人権感覚のある人だったとしても、マイノリティ(少数派)の気持ちや苦労は、こういった当事者の本や講演等を通じて知っていかなければ、なかなか分かるものではありません。この本は、前田良さんのお子さんの視点で文章が書かれているところもかなりあり、かなり読みやすいです。「ボクのパパは、女子高生だった。」(p12)という一文から始まります。明石書店の本書公式サイトに詳細が掲載されています。そこから、第1章の目次を転載します。====================第1章 パパは女子高生だった ○パパは「男の子になりたかった」 ○パパは武装した! バレたくなかった! ○パパ、女子校に行く ○あっ、ここ女子校じゃん! 恋多き「男」、パラダイスを生きる! ○男子トイレに入ってやったぞ! ○僕はコレだ! やっと自分が「何か」がわかる ○パパ、言っちゃった。勇気を出した ○パパは生き方を考えた ○やっとコイツともおさらばだ! ○あっ! この人と結婚したい! ○何で「親不孝者」? ○結婚するには、まだ問題があったんだ ○初めての海外! 初めてのタイで手術! ○ついに結婚したぞぉ! ○パパのウキウキ新婚生活 ○パパは子どもがほしい ○ボク、来たよ!====================どうですか?めっちゃ、読んでみたくなりません?全く堅苦しくない本なので、いろんな人がいるということを知るためにも、ぜひ読んでほしいと思います。ただ、章タイトルこそ興味を引くものですが、読んでいくと、当事者のつらさや悲しさを強く感じる場面もあり、心を締め付けられるような気持ちになります。例えば、著者の高校生生活を描いた場面では、次のような記述があります。====================・あんまり嘘ばかりつき続けていたから、どれが本当の気持ちなのか、自分でもわからなくなる時もあった。・「このまま生きているなら死んだ方が楽。自分が自分じゃない」と考えるようになってしまった。・誰にも言えないって、本当に苦しいこと。(p24より)====================こういった記述を読むと、やはり、知っていくこと、知られていくことの重要性を感じます。この本には、前田良さんの妻からの寄稿もまるまる1章掲載されています。前田良さんと一緒に、当たり前の権利を求めて運動をされてきました。しかし、その胸中は決して落ち着いたものではありませんでした。====================・「普通の家族に」 「当たり前の幸せを」 そう訴えるたびに、自分たちは「普通じゃない」「当たり前じゃない」のだと思い知らされる。(p141より)====================他の当事者運動の方々も、同じ気持ちでいらっしゃるのではないか、と思います。ただ、他のみんなと同じように、当たり前の生活をしたいだけなのに・・・。前田さんのご家族の場合は、前田さんが法律改正により男性になることは認められたにもかかわらず、法整備が追いついていなくて、父親になることは認められていませんでした。同じようなことが、他の方の場合でもあるのだろうと思います。ちなみに前田良さんがご自身が「性同一性障害」だとはっきり自覚されたのは、TBSドラマ「3年B組金八先生」の中で取り上げられていたから。この番組は僕も大好きでよく見ていましたが、マイノリティのことを世間に知らせ、考えさせるきっかけを作った素晴らしい番組だったと思います。番組の初期シリーズでの超有名なフレーズが「腐ったミカン」というものでした。腐ったミカンがあると他のミカンまで腐ってしまうから排除するという論理を中学校の生徒にも適用するという「排除の論理」です。ドラマの原作者であり脚本も担当された小山内美江子さんは、ドラマの中で、そういった「排除の論理」を真っ向から批難されました。日本は「共生社会」を目指しています。排除とは全く逆の方向性です。多様な性、多様な生き方が認められる社会でありたいです。この本を読んで、学校の中で男女で分けられているいろいろな場面について、「それは本当に必要なことか?」「性別に違和感を感じている子どもたちを追い詰めていることになっていないか?」と考えさせられました。実際、前田良さんが職員研修でお話をされた学校では、卒業式で「男子○名、女子○名、計○名」と言っていた慣例を見直し、言わなくしたということなどがあったようです。(p181)学校は、変えていける。社会も、変えていける。そのために、多様な人の声に、耳を傾けよう!

2020.12.07

閲覧総数 242

-

2

無料での「NEUTRINO」で歌声を生成! 自然な歌声に超びっくり!!

昨日に続いて音楽制作の話題です。オーケストラ音源に続いて、歌声の生成も無料でできることが分かりました。今の技術はほんとに、すごい!初音ミクなどに代表されるボーカロイドの歌声ではなく、ホンモノの歌声をシミュレートした、人間っぽい歌声を生成するのが、なんと、無料でできます。NEUTRINO(ニュートリノ)というのを、使います。ただ、これだけだと使いこなすのが大変なので、支援ソフトといっしょに使います。「NEUTRINO調声支援ツール」というソフトです。2つセットで使う必要がありますが、どちらも無料です。これで、かなりカンタンに、PCに歌わせることができます。ちなみに、NEUTRINOの中にはいろいろな歌手のプログラムが入っています。有名なのは、「AIきりたん」かな?#「AIきりたん」は、もしかしたら今は、無料じゃないかもしれません。#いろいろな歌手のプログラムに対応していて、それぞれ使用条件が異なるようです。下の動画は、YouTubeで公開されていた、NEUTRINO公開直後に試しに歌わせてみたらこうなった、という動画です。#イントロが25秒ほどあり、その後で歌が再生されます。AIきりたんの『キリトリセン』 無調声ver(一時的様、2020/02/21公開)「これは、すっげえ。ホンモノの歌手が歌っているみたいぃぃぃ!!」ということで、僕も使ってみることにしました。では、初めてこれを使ってみた時の手順を、備忘録も兼ねて、書いていきます。まず、すでにあるネット上の「使い方」解説を見ました。たとえば、以下のサイトです。▼AIきりたん(NEUTRINO)の使い方とより自然な歌声を実現するコツ (ぼいどす様、2022年9月5日記事)上のサイト様によりますと、「NEUTRINOとはVocaloidやCevio、無償のものではUTAUなどのような合成音声エンジンのひとつで、その自然な歌声はリリース当初相当な衝撃を界隈に与えました。そして無償で利用可能です。」とのことです。なんともうこれが出てから4年くらい経っているようです。#Wikipediaでいつ初登場したのかを調べました。#NEUTRINO - Wikipedia#なんと2020/2/20にデビューしていました。僕の知らない間に、時代は進んでいました。ただ、4年経過したことで、登場当初にはかなり高度な専門知識を必要としていたこのソフトが、今ならかなり導入しやすくなっているようです。では、2024年最新版、超絶カンタンに使うやり方を、惜しげもなく、公開しましょう!#偶然見つけただけだけど。このソフトを使うハードルはいろいろあるのですが、そのうちのかなり大きなハードルはMusicXMLファイルを用意しないといけないことです。MusicXMLファイルというのは、歌の旋律に歌詞をつけてデータ化したファイルです。これがもしMIDIファイルであれば、かなり汎用性の高いファイルなので、いろんな手段で作ったり読み込ませることができます。ところがXMLファイルは少し特殊なファイルなので、その作成手段があまりありません。公式には、 MIDIファイルを作る → MuseScoreで読ませて、歌詞を入力 → MusicXMLファイルとして出力して、NEUTRINOに読ませるというやり方が、推奨されています。#MuseScoreは、無料で歌詞付きの楽譜を作成できるソフトです。ただ、僕はMusicXMLファイルをカンタンに作るソフトを、すでに持っていました。このブログでも何度か紹介した、カワイの「スコアメーカー」です。(↓過去記事参照 ▼カワイ「スコアメーカー」で音楽会の曲練習用動画をラクラク作成! ▼「スコアメーカー」で合唱譜に初挑戦!驚愕のクオリティ!(合唱「ここは友だちせいさくじょ」))「スコアメーカー」は初心者にも非常に使いやすい、楽譜作成ソフトで、歌詞の入力もできます。というか、歌詞の入力が、しやすいです。今回、僕の自作曲の主旋律のみをMIDIデータで用意した後、その主旋律を「スコアメーカー」で読み込ませて、歌詞を入力しました。で、その際、旋律をそのまま歌うとキーが高すぎることがわかったので、ハ長調で作った旋律を、半音6個分、下にずらしました。スコアメーカーは移調もカンタンにワンタッチポンなので、助かります。#スコアメーカー自体にも、歌う機能が搭載されています。#声楽のソプラノの声で歌ってほしい場合は、スコアメーカーに歌ってもらえば十分です。下の画像は、自作曲「待ってる時間」のボーカルパートの1番のサビのところです。こまかいところは、後で「NEUTRINO調声支援ツール」に取り込んでからでも調整できます。とりあえずある程度できたら、MusicXMLファイルとして出力します。さて、下準備ができたので、ここからはいよいよ、NEUTRINOに歌わせるやり方です。まず、「NEUTRINO」と「NEUTRINO調声支援ツール」をダウンロードしてインストールしておきます。以下が、公式のダウンロードサイトになります。▼NEUTRINO - Neural singing synthesizer (studio-neutrino.com)▼「NEUTRINO調声支援ツール」公式サイト GitHub - sigprogramming/tyouseisientool「NEUTRINO」にはいろいろな歌手のプログラムが用意されていますが、僕がダウンロードした時には、デフォルトで「めろう」さんがすでに入っていました。僕はこの方の声が気に入ったので、そのまま使いました。#ほかの歌手に歌ってもらいたい場合は、公式サイトからダウンロードできます。では、いよいよ、具体的な使い方です。「NEUTRINO調声支援ツール」を開いて、NEUTRINOがインストールされている場所を指定します。下のサイト様の解説記事を参考におこなってみてください。▼NEUTRINO調声支援ツールの使い方!ダウンロード方法も解説します(おゆひよこDTMブログ様、2024年2月5日更新記事)ここまでくれば、あとはMusicXMLファイルを読み込ませるだけです。ただ、「NEUTRINO」が歌声を生成するときの動作はかなり重いので、「1番だけ」とか、部分部分で取り込んで操作した方がよさそうです。1番と2番はほぼ同じメロディだと思うので、1番のメロディを取り込んで歌声を生成した後、別名で保存して、「NEUTRINO調声支援ツール」上で歌詞を2番に変更していくのも、アリです。スコアメーカーでは五線譜でメロディが表示されていましたが、「NEUTRINO調声支援ツール」に取り込んだ時には、ピアノロール画面になります。この支援ツールはとてもよくできていて、音を示しているひとつひとつのバーを選択すると、歌詞を変更したり、音の長さや音の高さを変更したり、直感的に、いろいろな編集ができます。ただ、その変更を反映させて歌声生成(レンダリング)をおこなうのに、待ち時間が発生します。変更したところがたとえ1カ所だけでも、前後を含めてそのフレーズは再生できなくなります。一部分をレンダリングしているあいだに他の部分を再生させたり編集したりすることはできるので、待ち時間に別のところを編集したりして、時間をうまく使いましょう。僕の場合、一度歌わせてみて、ブレスの間をとるために音の長さを短く変更する処理をいくつかおこないました。AIなのでプログラム通りにいくら長いフレーズでも息継ぎなしで歌えてしまいますが、そうすると人間っぽくないので、自分で歌うならもっとこうなるだろうという観点で少し直していきました。ほかには、スコアメーカーで歌わせた時にもあったのですが、促音の「っ」のところは、間を開けるのか、前の音を伸ばすのか、そのフレーズによって判断して歌詞を変更することが必要でした。編集時は、一番上の小節番号のバーをクリックすると、その場所から再生できます。キーボードのスペースバーを使うと、再生と停止が手軽にできて、便利です。では、「NEUTRINO調声支援ツール」の編集画面で「AIめろう」さんに歌わせているところの動画を見ていただきましょう。こんな感じで歌ってくれました!#イントロが28秒ほどあり、その後で歌が再生されます。最後に、僕が参考になった使い方解説サイトをあと2つ、紹介します。▼無料のボカロ!NEUTRINOの使い方まとめ (どんぐりの音あそび様、2023.09.03記事)↑「NEUTRINO調声支援ツールで簡単に使えます」という過去記事も一緒に読んでおきましょう。▼歌AI「NEUTRINO」と調声ツールのシンプルな使い方【サンプルデータつき】 (おっさんゲーマーどっとねっと様、2022/09/08公開 2022/09/13更新記事)さあ、それではあなたも、AIに歌ってもらいましょう!

2024.03.25

閲覧総数 793

-

3

弓削田健介さんの合唱曲「世界中のまだ見ぬ友へ」(「いのちのまつり」もいい!)

昨日は参観日の代休でした。時間があったので、大好きな合唱曲の動画を作って公開しました。勤務校の音楽会で4年生が歌った曲です。めちゃめちゃ大好きな曲です!弓削田健介さんの作詞・作曲です。この曲の楽譜には、繰り返し記号がいっさいありません。「1番」とか「2番」とかは、ないのです。同じようなことを演奏するようでいて、同じ演奏は2度としない楽譜になっています。作曲者の弓削田健介さんのこだわりが感じられます。特にピアノの書法の多彩な変化には驚かされました。勤務校の4年生が、音楽会にむけて練習をしているのを聴いて以来、いっぺんに大好きになりました。子どもたちの歌声で聴くと、これがまた、いいんだ。弓削田さん、こんな曲が作れるなんて、すごいなあ!例によって例のごとく、動画は、カワイ「スコアメーカー」を使って作成しました。曲の全体像の確認等にお役立てください。楽譜は、以下の本をもとに作成しています。CD付きで、お得です。同僚の先生が貸してくれたのですが、あまりに感動しすぎて、自分用にほしくなり、借りただけでなく、自分で買い直しました。『しあわせになあれ~いのちと夢のコンサート~ 弓削田健介作品集』[ 弓削田健介 ]もともとの楽譜は歌のパートが1段に書いてあるので、2段に分けるのが、少々大変でした。上の本の付属CDに収録されている子どもたちの声による合唱、なんと、YouTubeで、部分的になら聴けるようになっています。子どもたちのためにつくられた曲は子どもたちの声で聴いてこそ!ぜひお聴きください。ね? すごく、いいでしょ!?さて、弓削田健介さんの曲でもう1曲、ふれずにいられない曲があります。「いのちのまつり」です。この曲がまた、ほんとうに、すばらしい。この曲を知って以来、僕の頭の中には、ときどきこの曲がこだましています。祈りに満ちた曲です。この曲も、上掲の楽譜集におさめられています。同名の絵本のために作られた曲です。この絵本がまた、すばらしい内容です。『いのちのまつり ヌチヌグスージ』[ 草場一壽 ]絵本の読み聞かせのYouTubeも、はっておきます。▼【動く楽譜】「旅立ちの日に」(3部合唱)を公開♪ (2024/01/05の日記)▼「スコアメーカー」で合唱譜に初挑戦!驚愕のクオリティ!(合唱「ここは友だちせいさくじょ」) (2023/07/20の日記)

2024.02.14

閲覧総数 298

-

4

「ETV特集 二風谷に生まれて ~アイヌ 家族100年の物語~」

アイヌのことをブログに書き綴っていたら、それを読まれた方から、こんな番組を紹介していただきました!▼「ETV特集 二風谷に生まれて ~アイヌ 家族100年の物語~」(NHK+)北海道平取町の二風谷には、アイヌ民族にルーツを持つ人が多く暮らす。貝澤太一さんもその一人。祖父と父は「二風谷ダム裁判」を提起し、初めてアイヌを先住民族と認める判決を勝ち取った。あれから30年近くがたち、何が変わり、何が変わっていないのか。太一さんは祖父と父が歩んできた過去を振り返ろうとしている。太一さんの視点から3代にわたる家族とアイヌの歴史をひも解き、日本社会とアイヌ民族の現在と未来を見つめる。 (リンク先の番組紹介より)今日の夜24時までなら、NHK+で無料視聴可能です。こんなギリギリになって、すみません。もし間に合えば、ぜひ見てください。#見られなくなる3時間前に投稿しています。( ゚Д゚)僕は今日、見ました。大変貴重な映像でした。教えてもらってよかったです。本で読んだ内容を、実際の映像で見ることができました。アイヌ関連の最後の日記で書いた、次の内容にかなり重なってくる番組でした。▼「国とは何だろうか。」 ~カベルナリア吉田『アイヌのことを考えながら北海道を歩いてみた』その2貝澤太一さんと、父の耕一さん、祖父の正さん。この3世代の実直な語りと、行動から、それぞれの思いがにじみ出ていました。番組の最初のほうで言われていた「我々が受けたことをなかったことにはできない」という言葉を、大変重く受け止めました。番組の最後のほうで、今のアイヌの若者たちは、今の時代であればアイヌだからといって生きづらさは感じないといったことを話していましたが、「何があったか」ということを、忘れてしまってはいけないと思いました。わざわざアイヌの神聖な場所を選んでダムを造り、当初計画していた工業用水は必要なくなったにもかかわらず工事を続行し、反対運動をしていた貝澤さん一家の家を強制的に所収してまで完成させた「ダム」に対し、貝澤正さんは「文明への怒りがこみあげてくる」と言われていました。見ていた僕も、同じことを思いました。貝澤耕一さんは、祖父の正さんから受け継いだダム反対運動などの経緯を、かなり詳しく記録に残されています。『アイヌ民族の復権 先住民族と築く新たな社会』 [ 貝澤耕一 ]ぜひ読んでおきたいと思いました。

2024.02.10

閲覧総数 313

-

5

斎藤一人『二千年たってもいい話』

ここ1週間くらいのうちに、5人の方の講演会にふれました。1) DVDで鑑賞した「日本一の講演会」:植松努さん2) 本についてきたCDで聴いた「日本一の大金持ち」:斎藤一人さん昨日10月3日、京都でのコラボトークライブで生でお聞きした3)居酒屋てっぺん創業者・居酒屋甲子園主宰:大嶋啓介さん4)映画「107+1~天国はつくるもの~」の企画・監督:てんつくマンさん5)「みるみる元気がわいてくる!」:中村文昭さんどれもよかったので、紹介したいと思います。まずは2番、斎藤一人さんから。一人さんの話、ブログではひさしぶり!ちょっと前に新刊が出ました。新刊が出たら買うと決めているので、買いました。毎回、講演会がそのまま書籍化され、講演CDとそれを文字に起こしたものがセットになっているのですが、今回の講演はすごい。一人さんの講演の中でも、今までで最高の講演だと思います。一人さんの盛り上がり方がすごい。(^^)中身も濃いです。「聞きたい話」がてんこもりです。今回は特に、僕に合った話がされていたと思います。聴けてよかったです。『二千年たってもいい話』~夢の持ちかた夢の叶えかた奇跡の起こしかた魅力のつけかた~(斎藤一人、イースト・プレス 、2009/9、CD付き、1500円、楽天ブックスは売り切れ)==========================【内容情報】(「BOOK」データベースより)人生の成功と、社会的成功、全部が手に入れられる、成功への近道。想像を絶するほど、明るく、楽しく、笑える話。特別付録に「講演終了後、一人さんから最後のお話」。 【目次】(「BOOK」データベースより)二千年たってもいい話(「みんなの顔、見たいな」ってひと言いったら、講演会になっちゃって.../「私は、変な人ですよ」といってるのに、こんなに聞きにくるのは変です(笑)/「斎藤さん、それ違うんじゃないかな」「いやぁ、オレも、そう思ってたんだよ」 ほか)/夢の話、奇跡の話(私の夢をお話しします 身内は「この話は止めて」というけれど、私は止めません/夢の話は、これからが肝心 これからが、いい話なんだよ.../うまくいったら、さらにその上を目指しちゃいけないんだよ 竹の子も、人間も、下から伸びてくるんだから ほか)/一人さん的あそび、の話(人の暗い話を聞いてるとね、いつも、なんか思いつくのね それで、この前、「ダメな男」っていう遊びを思いついたの/ダメな男に、もう一人の男がこういいます「こうやってごらん。元気が出るから...」/麻雀だって、配られた手に文句いってても、どうにもなんない そっから始めるんだよ、そっからいいほうにしてくんだよ ほか) ==========================(↓『二千年たってもいい話』 個人的な読書・講演メモ)==========================・自分で自信のあることは、 「私、少し変ですよ」って、言わないとダメです。 「私が正しい」って言ったら、「みんなが間違ってる」ってことになっちゃう。 それを言ったらケンカになります。・もめごとを起こさない。・ケンカするために勉強してるんじゃないからね。・逃げるときは、思いっきり後ろ向いて全速力で逃げる。・逃げられないときは、ちょっと転化する。・夢は小さく、努力を大きく。・「歩く」ってのは、「止まるが少ない」 止まんのが少なきゃ、いいんだよ。 人生ってね、早く行こうとしちゃダメだよ。 止まっちゃダメだよ。・「奇跡なんだ」と思う癖をつける。・一点に向かって、じぃわぁ~っといくんだよ。・一瞬、一点に集中しなきゃあ、ダメなんだよ。・人間って、魅力があればいいんだよ。・必ず「また」つけて考えな。・おもしろいことに変える。・受け身を覚えようよ、ってこと。・いい玉にして、投げ返そうよ。==========================メモだけ見てもなんだかよく分からないと思いますが、本当に面白い講演です。楽天ブックスでは売り切れのようですが、なんとか手に入れてぜひ読んでください、聴いてください。 ☆以下のブログランキングに参加しています。応援していただける方の1日1クリックをお願いします!(^0^)

2009.10.04

閲覧総数 247

-

6

トイレのドアロック事件 子どもが出てきた後、ロック状態でカギが開かない!

前々から、子どもがトイレのドアのカギをいじるので気になっていました。トイレのドアのカギって、ドアを開けてからカギをかけてドアを閉めると、カギがかかってしまうようです。これで、昨日、大変困りました。子どもが出てきた後、当然トイレの中は無人なのですが、カギがかかっていて開かないんです。めっちゃ怒りました。(>。<)ホントに開かないので困り果てて、ネットで情報検索していろいろ試しました。どうやら我が家のトイレのカギは「コインロック錠」というのに当てはまるようです。外側から開けられるように、コイン等を溝に差し込んでグイッと回せるようになっているんだとか。ネット情報を頼りに、「-」型の外部パーツをコインやマイナスドライバーで回してみました。回す方向は、反時計回り。ななめ45度の状態までは回るのですが、そこからが回らず、逆に溝がつぶれていきました。結局、建設会社の賃貸住宅だったのでそちらに連絡。「至急~!」とお願いすると、すぐ来てくれまして、さすがプロです、見事、開けていただきました。上の写真は開錠後の状態です。溝に苦闘の跡があります。(^^;)ロック状態だと赤になるところが、無事に青に戻っています。やれやれ、です。 さて、建設会社の方はどうやって開けたか、ですが。まず、ドアノブは下の方からねじ回しで取り外せるようになっていました。盲点でした。下側から見るなんて。困ったときは、いろいろな角度から見てみないと、いけませんね。そうやってドアノブを外した後は、カギの楕円型パーツを、まるごと、はしっこから、手で外されました。うーむ、外れるものなんですね。で、内部に直接働きかけて、見事、開錠。今後も同じことがあるかもしれないということで、その時を見越して、コインロック錠の向きを逆向きにしていただき、今回とは逆に回せば開くように変えていただきました。ちなみに修理費用は「いりません」と言われました。ネットで開錠費用を見てたら8400円とかわりと高い値段が出てたので、タダで直してもらえて、助かりました。 ネット上で結構同じ状況で困っていらっしゃる方がいるようでしたので、我が家のケースが少しでも参考になればと思い、状況を書かせていただきました~。(^0^)

2014.03.01

閲覧総数 3650

-

7

驚異の「Voice Studio」音声変換!「空は今」KATE NIKATOMA 歌唱版を公開!!

ほかにやることがいっぱいあるのに、音楽系Webアプリ「Moises」でおもしろそうな機能を見つけたので、それを使って新しい動画を作ってしまいました。はっきり言って、すごい動画ができています!!僕の大好きな合唱曲「空は今」を歌った動画です。この曲、あまりに好きなので、以前僕がスマホをマイクにして録音した歌声が、PCのハードディスクに取り込んであって、残っていました。それを、「Moises」の機能で他の歌手の声(女の人の歌声)に置き換えて、動画にして公開しました。#どういうことかは、後で説明します。とりあえずその動画を先に聴いてもらいましょう。2バージョンありますが、そのうちの1つめが、上の動画です。おばあさんが祈りながら歌っているような雰囲気があり、この曲には合っているのではないかと思います。※この曲はもともと、原爆の被爆地のことを思って作られたという経緯があります。では、>「Moises」の機能で他の歌手の声(女の人の歌声)に置き換えて、動画にして公開というのの説明を、以下に書いていきます。「Moises」については以前このブログで紹介しました。音楽ファイルを読み込んで楽器の音で分離させて個別再生できるようにする神アプリです。▼「Moises」楽曲のボーカルだけでなくドラムなどの楽器音も分離して個別に再生!そのときの紹介内容だけでも神なのですが、さらにさらに驚くべき機能がこのアプリには搭載されていたのです。期間限定お試し無料の有料会員になったのを機会に、試してみました。「Voice Studio」という機能です。↑「トラックを分割」というメニューの下に、ありました。#ほかにもすごそうな機能がありますが、それはまだ未体験。この機能は、ボーカルのみの音声ファイルをアップロードすると、違う人の声での歌声に変えてくれるという、信じられないような機能を使うことができます。機械的な、いかにもボーカロイドといった歌声ではありません。はっきり言って、本当にその歌手に頼んで、歌ってもらったのと、同じです。入力もとの歌声を人間くさく歌えば、どこまでも人間くさく歌ってくれるという、スグレモノです。数年前、紅白歌合戦で美空ひばりのAI歌唱が披露されたことがありましたが、あのクオリティは、こんなふうにして仮歌を読み込ませて声質だけを美空ひばりのものに変更したのだと思います。僕はほかの動画で、ボーカロイドに楽譜を歌わせる系統の動画も公開していますが、そういったものとは段違いで、本当にその歌手が歌っているとしか思えない歌声に仕上がります。びっくりです。「Moises」では、いろんな歌手が選べるのですが、最初から選べるのは、女性歌手のKateさんと、男性歌手のRyanさんだけでした。もちろん、Kateさんの声に変換すると、男声である僕の声が、自然な女声に変換されるのです。ただ、Kateさんの本来の音域は僕の音域よりも半音6つ分高い。そのため、自然な音声変換にする場合、自動で半音6つ分高めにピッチ変更がされます。ただ、そうすると今度は伴奏と音の高さが合わなくなってきます。今回はそちら(=Pitch 6)も聴いた上で、ピッチ変更なし(=Pitch 0)のバージョンと、1オクターブ高くする(=Pitch 12)バージョンの2種類も、追加で出力しました。上の画面写真で最初に書いてある「車内録音ボーカルのみ」というのが、読み込んだ元ファイルです。気分が乗ってきていい声が出そうな時に、クルマの中で歌った歌声です。#クルマは止めて人気のないところで歌いました。#僕は通勤中にクルマの中でよく歌っているので、帰りの車の中でいい声で歌えた時は「これは試しに録音してみないと!」と思って、クルマを止めて録音します。ここで、ボーカルのみファイルの用意の仕方について、書いておきます。今はスマホとかでも簡単に自分の歌の録音ができますよね。ただ、そうやって録音したファイルには雑音もかなり入っているので、そのままではボーカルのみのファイルとしては使えません。ところが、「Moises」のボーカル分離機能を使うと、ボーカルだけ雑音からきれいに切り離すことができるのです!完全に雑音が取り切れるわけではないですが、無音のはずのところに入っているノイズを音声ファイルの途中を無音化できるソフトで微修正すれば、かなり使えるボーカルファイルになります。僕の場合は、「Ability4」という愛用している音楽制作ソフトでボーカルファイルを読み込ませて、本来無音のはずのところを完全に無音にしてノイズを取る作業をしていきました。また、最終的にピアノと合わせるときに、いちおう「リバーブ」(残響)のエフェクトを入れています。今回は最終のアウトプット(いわゆるミックスダウン後の出力)に、「Reverb2」の「Vocal」というエフェクトをかけています。動画編集ソフトは久しぶりに「ムービーメーカー」を使用。キャプション機能で歌詞を入れていきました。動画素材はCanvaで作ったものを使用。「ムービーメーカー」の「視覚効果」をいろいろ変更することで、同じ映像素材を少しずつ違う見せ方をしています。それでは、2つつくったバージョンのうち、2つめも、聴いていただきましょう。歌唱者の「KATE NIKATOMA HIGH TONE」は、「にかとま」の声を「ケイト」の声にピッチ変更12で置き換えた、という意味です。1つめのバージョンよりも1オクターブ高い、ハイトーンボイスによる歌声になっています。あなたは、どちらのバージョンのほうが、好きですか?なお、一部歌詞を間違えて歌っているところがあります。気持ちを込めて歌っていたら、歌詞を間違えてしまったのです。ごめんなさい。僕はプロの歌手とちがって、同じ歌声でもう1回歌うことができないので、そのまま使うことにしました。ご了承ください。↓この曲は、合唱版の「動く楽譜」バージョンも制作しています。 それについては、こちらの過去記事をご覧下さい。▼合唱曲「空は今」+「どこでもドア」 (2023/10/04の日記)

2024.01.20

閲覧総数 228

-

8

テレビのデータ放送機能が便利。お天気情報に、詰将棋も!

昨日から大雪警報が出ています。我が家はまだそれほど降っておらず、ひと月前の大雪に比べれば、肩透かし、という感じですが、日本海側はかなり降っているようです。天気予報は地デジのデータ放送でいつでも表示できるのですが、特にローカルテレビ局(わが地域だとサンテレビ)が充実していて、こういうときに、とても助かります。リモコンの「d」ボタンを押すことで、いつでも表示できます。ひさしぶりに見てみると、天気予報以外にもいろいろ充実していました。詰将棋まであります。かなりよくできていて、暇つぶしのミニゲームとしても最適です。

2017.02.11

閲覧総数 349

-

9

新美南吉「ごんぎつね」の子どもの疑問:火をつけるいたずら「どうやってしたの?」

新美南吉の名作「ごんぎつね」。勤務先の地域では、新年度の4年生の教科書に継続で採用されています。(というか、どうやら日本全国どこの国語教科書でも採用されているようです。)勤務先で採用された教科書では下巻の最初の物語教材なので、9月になって下巻が配られ、そろそろ学習が始まったところです。ちなみに、僕は以前この話の朗読を録音してYouTubeで公開しました。お話が分からない方は、見てみてください。↓この話の冒頭、「ごんぎつね」がいたずらばかりする、という説明があります。そのいたずらの中に、「菜種がらの干してあるのへ火をつける」という描写があります。これについて、今日、子どもがなかなか鋭いことを言いました。「どうやって、したの?」これは非常にいい疑問だと思いました。そう言われてみれば、どうやって火をつけたんだろう。まさか、きつねがライターで火をつけるわけは、ありませんからね。実はここの表現、調べてみるとなかなか面白いことがいろいろ分かってきました。まず、この表現は、「ウソだ」というものが、見つかりました。作者が地の文で書いているものの中にウソが混じっているとは、驚きの主張です。▼火をつけるおかしさ (荒井 賢一先生のサイト「教育考現学」内)リンク先では、火をつけたというのはデマであるとし、「偏見と差別があるときは、相手のことを悪く言うために、その人がやってない悪さまで、その人のせいにされてしまう」と書かれています。なんと。これが本当だとすると、ごんは、差別されていた存在ということになります。この前提に立つと、物語の解釈が、ずいぶん変わってきそうです。ほかにもこの部分について詳しく取り上げたものが見つかりました。▼国語科教材「ごんぎつね」についての素材研究 ─子供の疑問に応えるための作者・作品内容の比較・検討─ (森田 弘行先生の論文PDFファイル)こちらは論文です。実は教科書に採用された文章は新美南吉の原文ではなく読みやすく分かりやすいように改変されたものであることが最初に言及されています。これもまた、驚きの事実です。新美南吉が書いた「ごんぎつね」の原文を踏まえた論文となっているので、教材研究にかなり役立つ内容だと思います。で、肝心の火をつけるいたずらについての解説ですが・・・こんなふうに、書かれています。====================菜種がらは,種子が熟したアブラナから菜種をはたき落とした茎の部分であり,燃えやすいので,かまどに火をつける時にたきつけにした(守山2007)ほどであるから,例えば,当時頻繁に行われていた野焼きの火が燃え移ったとも考えられる.したがって,ごんは,あらぬ濡れ衣を着せられた可能がないとはいえない.(論文集22ページ(PDFファイルでは12ページ目)より)====================4年生の子どもたちは「菜種」とは何かを「意味調べ」で辞書で調べています。しかし、「だから火がつきやすい」と気がつく子が、どれだけいるでしょうか。ちなみに僕は今の今まで、気がついていませんでした。おっと、こいつは、うっかりさん。言われてみれば、「なるほど」です。ただ、いくら火がつきやすいとはいえ、やはりいたずらでわざと火をつけるのは、難しそうです。やはり、濡れ衣なのでしょうか。ちなみに、論文の続きを読むと、「きす」という魚も、一般的な「きす」という魚は海にいるものなので、ここで言う「きす」は違う魚だと書かれています。ううむ、浅はかな知識で漫然と読んでいるとまったく引っかかってこなかったことばかりです。今までの自分が、ことごとく「間違って読んでいた」ことが判明しました。やはり教材研究は必要です。今までの自分の浅い読み方を反省しました。子どもの疑問をこうやって調べてみることで、自分の読みが深まり、次に子どもと出会ったときに、「調べてみるとこんなことが分かった」と、子どもにぶつけることができます。

2020.09.04

閲覧総数 6306

-

10

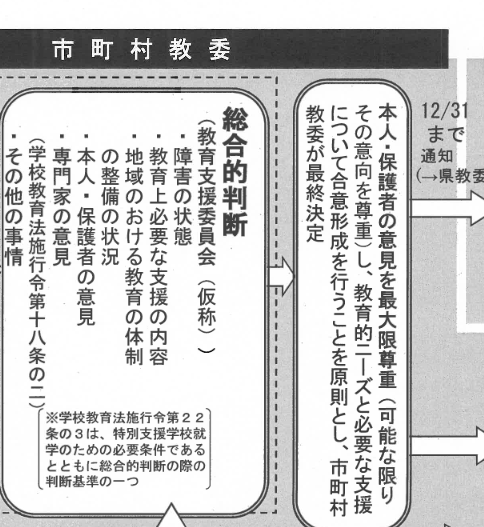

特別支援学級や通級に入るために、診断書は必要???

特別支援学級や通級という制度を利用するためには、現状では「教育支援委員会」というところで話し合いがなされた上で、決定されることになっています。実は希望者がどんどん増えているという背景もあり、その条件が厳しくなっているような気がしています。条件として課せられるものの代表が、「診断書の提出」でしょうか。はたして、特別支援学級や通級に入るために、診断書は本当に必要なのでしょうか?実は、昨日丹波篠山市で大阪医科大学LDセンターの竹田契一先生の講演会がありました。竹田先生によると、「診断書はいらない。文科省は言っていない。」とのことでした。断言されたので、僕としては、かなり驚きました。「診断書をとるために今はどこも予約がいっぱいで何ヶ月も待たないといけない」ということでした。教育支援委員会に諮るには、期日までに用意しないといけない、ということになるので、それまでに間に合わないというケースが多発しているのは、確かに気になっていました。ただし、「専門家の所見は、あった方がいい」とのことでした。竹田先生からは、無料で発達相談をされているNHK厚生文化事業団の紹介もありました。診断は医師でなければできませんが、「専門家」ということになると、かなり多くの専門家が対応できることになります。(NHK厚生文化事業団の相談事業は、後で調べると、それを紹介しているブログが見つかりました。 ▼「NHK 発達相談会のおしらせ」(ブログ「空色の国」内)保護者に対して専門機関をおすすめすることはわりとあるのですが、そのときに、「診断書をとってください」という具体的な言い方は避けた方がいい、と思いました。「教育支援委員会」は、各学校や、各自治体に設置されています。実は、自治体によっては、診断書を必須にしているところがあります。この件は非常に気になったので、家に帰ってから調べてみました。 たしかに、国が出しているものには一言も「診断書」が必要という言葉はありませんでした。「専門家の意見を含め、総合的に判断」となっています。特に、診断の中でも「学習障害」については診断できる医師が少ないように思います。学習障害を扱ったマンガ『ぼくの素晴らしい人生』第4巻では、診断書を求めて主人公が非常に苦労する様子が描かれています。同書p26では、せっかく病院に行ったのに、医師から「診断書は出せないです。」と言われてしまうシーンが描かれています。(主人公はもう大人になっているので、大人の学習障害の診断はさらに得られにくいということは、あります。)『ぼくの素晴らしい人生』第4巻(愛本みずほ、講談社、2018)ネットで見られる公文書の中では、総務省のサイトの中に次のようなものがありました。========================諮問庁:文部科学大臣諮問日:平成29年6月2日答申日:平成29年11月27日事件名:学習障害児の医師の診断書及び意見書の不開示決定(不存在)に関する件学習障害の医学診断基準が記載されている文書の不開示決定(不存在)に関する件内容の一部抜粋: 学習障害という用語が法令上規定されてからも,そこには医学的診断基準はおろか学習障害の定義も規定されておらず,このため,当然に ,法令関係の文書では,審査請求人が開示を求める「学習障害の医学診断基準が記載されている文書」は作成されていない。また, 法令以外の文書では,学習障害という用語が法令上規定される以前に学習障害の定義を記載した文書は存在するものの,そこに医学的診断基準は記載されていない。▼http://www.soumu.go.jp/main_content/000518777.pdf========================上の文字がおっきくなっちゃったのは、PDFからコピーしたら勝手にそうなったためで、他意はありません。直らなかったからです。(^^;)「学習障害」(限局性学習症)の診断基準は、DSM5などのアメリカのものなどがあるにはあるのですが、上の答申は、日本ではそれを診断できる医師が足りていない状況を端的に表している気がします。発達障害支援のサイト「りたりこ発達支援ナビ」には、次のような記述がありました。 「地域によっては、通級指導教室や特別支援学級などへの入級にあたって診断書を求められることがあります。幼稚園などの場合でも、園への助成金などの支給のために、診断書の提出を求められることがあります。これも文部科学省などが通達している特別支援教育の方向性からすると、本来あってはならないことだと思うのですが、残念ながらそのようなルールが設定されている地域もあるようです。」(▼発達障害、医師の「診断書」はどんなとき必要?(「りたりこ発達ナビ」内))特別支援教育の条件整備は自治体によって差があったり、教員の意識についても地域や学校で差があったりするようです。すべての必要な子どもたちが、多様な学びの選択肢を利用できるようになると良いのですが。

2019.08.23

閲覧総数 20498

-

11

子ども向けのYouTube動画視聴設定を徹底解説!「制限付きモード」など

※本記事では基本的に、iPadでのYouTube動画の視聴設定について解説しています。うちの子が休みになるとずっとYouTubeばかり見ています。 まあ、休みの日でなくても家に帰ってきたら、ずっと見ていますが・・・。 すこし前に息子を習わせている動画制作講座の会社から、YouTube動画の「制限付きモード」について教えてもらいました。 これが、とっても簡単に設定できるんです。 簡単、ポンです。 YouTubeアプリを表示した状態で、右上のアイコンをタップ「設定」→「制限付きモード」をON これだけです。 もしかすると、これだけでは不十分かもしれませんが、 YouTube上には不適切な動画やコメントが見られるので、 せめてこれぐらいはしておきたいと思いました。 この設定をすると、それ以降、子どもが見ているYouTubeでは 「制限付きモードにより、コメントは非表示になっています」と出て、 コメントは表示されなくなっていました。 子どもが見たいヒカキンの動画とかは、ふつうに見られるようです。 今のところ子どもは全く不満に思っていないので、続けてみます。 設定の時に「ダークモード」というのもあったので、 ついでに ON にしておきました。 画面が明るすぎると、目が悪くなるので・・・。 ついでに、「次の動画を自動再生」というのを、OFF にしました。 動画を次々見るのを防止するために、少しでも役に立つかもしれません。(^^;)うちの子の iPad は古いためから、以下の設定はできませんでしたが、 僕の iPhone では、「視聴時間」という設定項目もありました。これがあると、視聴時間の記録が分かるほか、「休憩をとるように通知する」「おやすみ時間になったら通知する」という設定も ON にできます。この項目も、もし設定できるようだったら設定しておきたいところです。(上の画面写真は僕が使う iPhone の画面なので、設定していません。 してもいいけど・・・。) 実は今までは子ども自身のGoogleアカウントでサインインはしていなかったのですが、この機会に、してみました。YouTubeアプリ右上のアイコンから、サインインできます。すでに親のアカウントで入っている場合は、アカウントを切り替えることになります。うちの場合、子どものアカウントはGoogleファミリーリンクで作った、保護者の監督下にあるアカウントです。そのため、ここでも保護者が追加の設定を行うことができました。↓こんな画面が出て、何歳向けの動画まで見られるようにするか、選べました。さらに、子ども自身のアカウントでサインインした状態だと、YouTubeの視聴履歴などのデータも、確認できます。子どもがどんな検索ワードを入れて、どんな動画を見ているのか、後でチェックできるわけです。禁止にはしたくないが、何をどれくらい見ているのか気になるという場合には、以上のような設定は、かなり役に立つのではないでしょうか。僕はYouTubeの子ども向け設定はすでにしていた気になっていましたが、今回やってみたら、今まで全然設定できていなかったことに気づきました。「やった気になっている」というのは、僕の悪いクセです。反省しました。 ちなみにネット上の記事だと、以下のような解説が見られました。ご参考まで。 ▼YouTube「制限付きモード」とは、その使い方と活用シーン (アプリオ編集部、2019-01-11記事) ▼YouTubeを視聴制限する方法 13歳未満の子供に見せる前に必ずやっておきたいこと (スーログ様、2016.9.10記事、2021.2.25更新)▼子どものiPadの設定強化! YouTube見過ぎ完全防止へ (2020/11/22の日記)▼YouTube視聴時間の保護者による制限の抜け穴 発覚! (2020/09/27の日記)▼自作曲をYoutubeで公開♪(「やまなし」と「きらきら星」) (2019/01/04の日記)▼【休校期間お役立ち情報】その10 YouTubeでの授業動画の配信について (2020/04/29の日記)

2021.08.21

閲覧総数 567

-

12

YouTube視聴時間の保護者による制限の抜け穴 発覚!

うちの子たちには、タブレットを持たせています。保護者による制限をかけて・・・。Androidの場合は、「Googleファミリーリンク」。こんなのです。↓iPadやiPhoneの場合は、「スクリーンタイム」。こんなのです。↓▲上の画像は僕のiPhoneの設定。大人用なので設定は効いていません。子ども用の制限で、僕がしている内容は大きく2つ。・使用時間帯の制限:夜9時以降は使用できない。・使用時間の上限:YouTubeを1時間以上見ることはできない。ところが!どこをどう見ても、使用時間を超えて動画を見ているのです。どうやら、使用時間の上限設定には抜け穴があったようです。息子に「どうやって使用時間を超えて観てるの?やってみせて」と言うと、素直にやってみせてくれました。息子よ、ありがとう。その方法とは・・・YouTubeアプリで動画を見続けると、使用時間の上限がくると、もう観られなくなる。↓そこで、音声検索でYouTuberの名前をおもむろに入力する。↓ブラウザの検索結果をタップする。↓ブラウザ経由で、動画が観られる。どうやらこの手法はウラ技の中では初歩的な手法のようです。ネットで調べると、動画再生アプリだけでなくブラウザにも使用時間制限をかけることが当たり前のように出てきました。なお、これよりももっと高度なウラ技もあり、動画を観る抜け道は他にも存在するようです。。。みなさんも、お気をつけください。(関連する過去記事)▼Androidタブレットを子ども専用に、新規に設定! (2020/4/26の日記) ▼iPadを子ども用に、新規に設定! (2020/5/10の日記)

2020.09.27

閲覧総数 6313

-

13

隠れた児童合唱の名曲♪「元気 勇気 ちから」

2年前に勤務校の音楽会で3年生が歌った曲があります。そのときに初めて知ったのですが、とてもいい曲で、今でもクルマの中で歌っています。曲名は、「元気 勇気 ちから」。(エイミー・カワウチ作詞、北方寛丈(きたかたひろたけ)作曲)まず、この曲名が、めっちゃ、いいですよね。シンプルな歌詞とメロディが非常にマッチしていて、元気が出る曲です。この2年間、自分に元気が出ない曲に、ふとこの曲のことを思い出しては、口ずさんでいました。「♪ぼうけんのたびを はじめよう~ ようこそ ぼくらの なーかーまーにー げんき! ゆうき! ちからをあわせれば どんなことでも できるんだ~~」上の歌詞はサビのところですが、めっちゃ気に入っています。サビ以外の歌詞も、気持ちの良い歌詞。「♪朝早く起きたら 小鳥の歌を聞いてみよう」「♪1日の終わりに 思い出そうよ 楽しかったことを」など。人生に疲れている大人にこそ歌ってもらうといいのではないかと思いました。(笑)ついに、楽譜も買っちゃいました。楽譜 オリジナル合唱ピース 同声編 71 「小さな花/元気 勇気 ちから 」(教育芸術社、税込660円)楽譜を見ながら大好きな曲を聞くのもいいものです。漫然と聞いていた時にはない、発見があります。ベースは軽快な4ビート。主音であるF(ファ)の音が連続してどんどん使われ、パワーを演出しています。サビの部分のベース進行は、移動ドで言うと「ド→シ→ラ→ソ→ファ→ミ→レ→ソ」と順次下降進行になっています。(最後のソで上がって、主音のドに向かいます。)ベースだけをピアノで弾いてみると、「ピタゴラスイッチ」のBGMを思い出しました。▼合唱新曲「青の記念日」が素晴らしい ~『教育音楽』小学版10月号 (2017/09/28の日記)▼最高の合唱曲「信じる」 (2008/10/21の日記)▼♪『クリスタル・チルドレン』~『手紙・まあるいいのち~卒業&合唱ソングコレクション』(2010/01/15の日記)▼「君から吹く風」~「周りをよく見て」「しあわせって何?」と問いかける合唱曲 (2009/09/12の日記)▼富澤裕の合唱曲「地球星歌~笑顔のために~」 (2011/09/10の日記)

2021.10.02

閲覧総数 5189

-

14

丹波市唯一の映画館「エビスシネマ」の音響は日本一!?

今日は運動会の代休でした。丹波市の映画館に、南米アンデスを舞台にした映画を見に行ってきました。今年は世界一周をされた小学校の先生とお知り合いになったこともあり、世界のいろいろな国に興味を持っていたので、思い切って行ってきました。 「パチャママの贈りもの」(2009)↓レビューサイトで高評価です。▼映画.comの映画情報コロナ禍なので映画館となると「密」を心配されると思いますが、都会の映画館と違って、田舎の映画館はかなりすいています。土日でも人が少ないので、閉館しないか心配になるレベルです。僕が家族でいつも行く隣町の映画館は、休日に行っても平均5人くらいです。(笑)丹波市に新しくできた映画館には今回が初訪問。人がいないのは予想していましたが、他のお客さんはおろか、お店の人もいませんでした。電話してしばらく待つと、戻ってこられました。(笑)いかにも田舎の映画館という感じで、僕は、好きです。(普段はおられると思います。今日は事情があったそうです。)↑いい感じの館内です。スクリーンは2階です。↑外国のお菓子が格安で売っていました。外国に行った気分で観賞するために、買いました。おいしかったです。↑小劇場みたいな空間で映画鑑賞。かなりいい感じです。この映画館、まだできたばかりなのですが、音響がすごくいいんです。正直、ドキュメンタリー調の映画だと音響の良さはそこまでわからなかったのですが、後で見せてもらったサウンドデモでは、音が床や天井に響き渡り、さながらコンサートホールのようでした。通常の映画館では音響にこだわっても採算が取れないので、普通はやらないそうです。ところが、この映画館は設備投資が「あっちにも!」「こっちにも!」「さらにまた追加!」といった感じで、容赦がありません。もはや、「音楽を聴くための映画館」と言っても、過言ではありません。(効果音も抜群の迫力で響くそうです。)僕は音楽を聴くために映画を観ることもあるぐらい音楽や音響を重視しているので、こういった映画館は非常に応援したく思いました。あらかじめ決められた上映作品を鑑賞する以外に、観たい映画を上映できる時間貸しも検討されているそうです。そうなると、お気に入りの映画をこの抜群の音響で仲間内だけで観たりもできそうです。ご希望の方は直接問い合わせをされてみてはどうでしょうか。座席も丹波布でできていて、座り心地抜群ですよ。ぜひ多くの方に知ってもらえればと思います。▼エビスシネマ。 (兵庫県丹波市の映画館) ↑館名の最後に「。」がいるみたいです。 こんなところにも、こだわりが!!↓今年8月にオープンしたばかりなので、ニュースにもなっていました。▼丹波市氷上町成松に「ヱビスシネマ。」開館 (朝日新聞デジタル、2021/8/4記事)

2021.10.11

閲覧総数 283

-

15

オーケストラ音源「Miroslav Philharmonik 2」の音が出ない問題が解決

今回、興味がない人には、まったくどうでもいい話題です。ですが、同じことで困っている人のために、書きます。ちょくちょくYouTubeで音楽系動画を出していますが、僕は趣味でDTMをしています。DTMというのは、デスクトップミュージックの略です。カンタンに言うと、パソコンの作曲ソフトで作曲や編曲をすることです。音楽データをすてきな音色で演奏させるには、それ相応の「音源」が必要になります。近年は音源もデータ化されていて、すぐにいい音で鳴らせるようになりました。ホンモノの楽器の音をシミュレートした、限りなくホンモノに近い音が出せるようになっています。ただ、僕の環境で、「Miroslav Philharmonik 2」というオーケストラ音源の音が半年前から出ない状態が続いていました。その解決策について、昨日の晩にオンラインで、詳しい方から教えていただきました。結論から言うと、再生ソフトのインストール以外に、サウンドデータのインストールが必要なのですが、そのデータを再生ソフトで指定する際の「パス」に問題がありました。直してうまくいったパスの指定は、以下のようになります。今までは「Sample Tank 3」というフォルダまで含めていなかったので、サウンドが再生できなかったようです。半年間悩み続けた問題が、詳しい人に訊いたらすぐに解決したので、「餅は餅屋だなあ」ということを再確認した次第です。あなたも、悩んでいることがあったら、詳しい人に相談してみましょう!Miroslav Philharmonik はとても気に入っている音源なのですが、特に初代を愛用していました。ところが、初代のサポート期限が終わって、新しくインストールすることができないので、それも困っています。それも、今度、訊いてみようかな?【Preset】Miroslav Philharmonik 2CE オーケストラ音源 IK Multimedia(最新シンセ音源研究 - Masayuki Funami様のYouTube)↑上の動画を見ていただければ分かりますが、カンタンにリアルな音が出るのが本当にスゴイです。音楽が趣味の人なら、これでいろいろ遊びたくなりますね。

2023.05.29

閲覧総数 1979

-

16

さだまさしの「オーロラ」という曲、ご存じですか?

昨日に引き続き、今夜もさだまさしです。昨日のブログ記事の最後に紹介した、最新のトークアルバムを聴き終えました。【おまけCL付】2024.05.22発売 歌ってはいけないCD ~さだばなし 迷作集 令和六年版~ / さだまさしこの中に、「オーロラ写真家」の方の話が出てきます。CDの最後から2つめに収録されている「ロサンゼルス追突事件」というトークです。(AppleMusicへのリンクをはっておきます。)僕は、この話を聞いて、「そういえば、以前、『オーロラ』という曲をよく聴いていて、好きだった」ということを、思い出しました。さだまさしさんの「オーロラ」という曲、皆さん、ご存じですか?ずいぶん前ですが、テレビ番組で、『誰も知らない泣ける歌』というのがありました。そのなかで紹介されていて、知った歌です。実話をもとにした歌で、そのエピソードを知ってから聴くと、ほんとに、涙が出ます。この曲は、普通にアルバムに収録されているのですが、実は、曲名が「オーロラ」となっていません。アルバムでは「極光」と表記されています。なので、近年AppleMusicで頻繁に曲を聴き始めてからも、この曲が「オーロラ」だとは気づかず、スルーしてしまっていました。歌の中では思いっきり ♪オ~~ロ~ラ~~~~ と歌っているのですけどね。トークを聴いて、「そういえば」と思って、調べてみて、久しぶりに聴いてみました。やっぱりいい曲です。さだまさしは、隠れた名曲が多いです。ちなみに僕が一番好きな曲は、「奇跡~大きな愛のように~」です。大学時代に、先輩がカラオケで歌っていて、「なんだこの歌は!すごくいい歌!」と感動しました。あんまり感動したので、自分の結婚式の時にも、歌った歌です。今でも、クルマの中で、たまに歌います。3年前にこの曲のニューアレンジバージョンが発売されました。#奇跡2021この曲を復活させるとは、さすがさだまさし、わかっとるなあ、と思いました。▼4/22(土)とっておきの音楽祭 in 丹波篠山 (2023/04/16の日記)▼フィンランドのインクルーシブ教育 ~矢田明恵「フィンランドにおける学習困難への対応」 (2023/08/15の日記)

2024.05.29

閲覧総数 411

-

17

SENS(特別支援教育士)最終試験

今日はSENS(特別支援教育士)資格認定最終試験でした。さすがに SENS の資格はなかなか楽には取れませんね。(^^;)簡単な問題はほとんど出ませんでした。これから受けられる方のために書きます。勉強はちゃんとしておいたほうがいいです。(笑)まあ、直前の勉強だけでなく、それまでの勉強の蓄積がやはり大事ですね。テスト時間90分のうち、回答に80分かかりました。最後までやり終えてすぐに見直しをする気力はなく、ちょっとぼーっとしてました。周りが一生懸命やっている雰囲気におされて、見直し開始。選択肢のうち「やっぱりこっち!」と選びなおしたのが何点かありました。後でテキストを確認したら、それで正解になったものもあり、誤答になったものもあり・・・。いちおう8~9割はできてると思うんだけどなあ。受からなければ、また来年です。いや、受かっているとだけ、考えよう。 何人かの方と、なつかしい再会を果たしました。SENSを受講していると、仲間ができるので、それが一番のメリットですね。※2011/10/24最終試験の問題内容が推測できるような記述について削除しました。関係者の皆様にはご迷惑をおかけし、誠に申し訳ありませんでした。

2010.12.19

閲覧総数 3524

-

18

【お手軽実験】怪奇!?勝手に動くペットボトルのフタ!

年度末です。今日は、子どもたちに見せると、びっくりするかもしれない、とってもお手軽なマジックを紹介します。誰でも手軽にできるマジックです。なんと、ペットボトルのフタが勝手に動きます。これは、手のひらの温度で中の空気が膨張して逃げようとするからですね。僕は、温泉が好きなのですが、温泉から出た後にペットボトルのジュースを飲んでいて、偶然、この現象が起きました。おもしろかったので、動画に撮っていました。空気の傍聴について子どもたちに教えるときに、先生が演示して見せるといいかもしれません。もしくは、単に子どもたちに見せる余興としてもいいかも?せっかくなので、さっきYouTube動画にして一般公開しました。ぜひ、コメントしてやってください~。(;^ω^)https://youtube.com/shorts/WeHCjB4ZCAo?si=hbyv-M_YgGirtAZ0▼<電子レンジと電磁波> (仮説実験授業の授業書) (2016/10/09の日記)

2024.03.13

閲覧総数 893

-

19

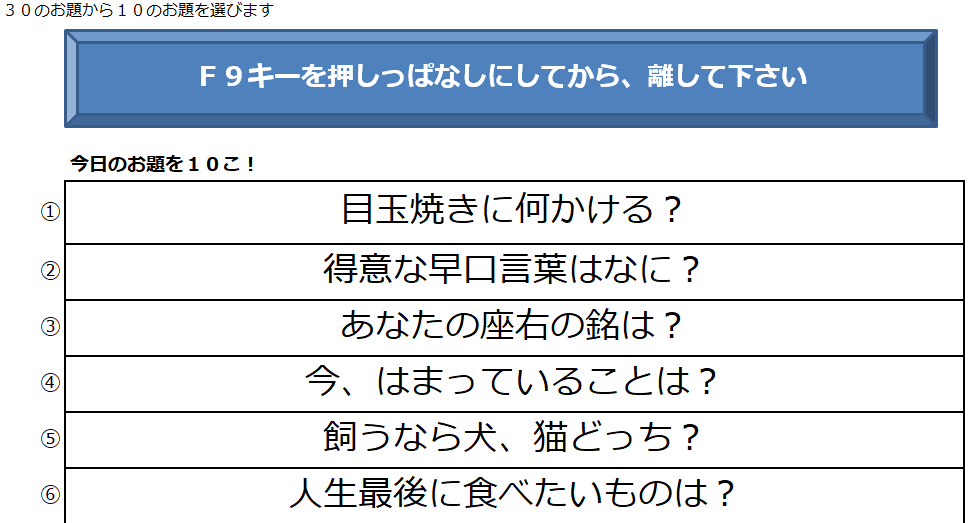

お題出題ルーレット!(ランダムでお題を選んで提示するアプリ)

8月6日のブログで、「かかわる力」(「アドジャン」をきっかけにしてフリートーク!) という内容の記事を書きました。今回は、その続きです。と言っても、よく考えたらアドジャンの詳しい説明をしていなかったので、まずはそこからですね。「アドジャン」というのは、子どもたち同士の関わる力を育てるためのゲームです。====================(1)0番から9番までの10個のお題を、教師が提示 (黒板上で掲示するなど。 お題は、たとえば「行きたい都道府県は?」などの10項目)(2)子どもたちはペアになり、ジャンケンのようにして「あ~ど、じゃん!」と言い、指の数を自由に出し合う。(3)ペアの合計の指の数が、お題になる。 (1本+5本なら、6番のお題)(4)お題の答えをペアで言い合う。 このとき、答えを一言だけ言い、理由は付け足さないし、質問もしない。 (Aさん「青森県です」→Bさん「秋田県です」など。 理由が分からないので気になって仕方ない このフラストレーションが、後で効いてきます!)(5)1~2分程度アドジャンを繰り返して、お互いの好きなことなどを単語で言い合った後、フリートークに移る。(6)フリートークでは、「さっき言っていたあれって、どういうこと?」など、質問や理由を自由に交流する。ただし、お題に関係のない話はしない。2分程度?====================たぶん、だいたい以上のような流れで実施するんだと思います。なかなかよく考えられたシステムで、大変盛り上がりそうだと思いました! で、このアドジャンは繰り返しているうちにお題がマンネリ化してしまうそうなので、毎回ランダムに変わるお題だといいらしいのです。 曽山和彦先生によると、ICTを使って電子黒板でランダムお題を提示している先生もいるとのことでした。僕が作ろうかと思いましたたが、なんと、知り合いの先生が作ってくれました。 イエ~~~! パフ パフ!(効果音は頭の中で再生してください。)↓ダウンロードは、その先生のサイトでできます。▼お題出題ルーレット (日本基礎学習ゲーム研究会別館内) エクセルファイルです。エクセル内に打ち込んだ30個のお題から、ランダムで10個表示します!(1個だけランダムで表示することも、できます。)(↓画面写真) 僕がイメージしていたことが見事に実現されていて、僕が作るよりもハイクオリティなので、「さすがだな~」と思って、感動しています。このアプリを見ているだけで、楽しくなってきました。新学期には、お題を子どもたちと共有して、ワイワイガヤガヤ、楽しく話ができそうです。ぜひ、全国的にこういった取組が進められて、子どもたちが気軽につながり合えるようになればと思います!ところで僕が作ったのでもないのに一応このプログラムの仕掛けを説明すると、いわゆる「プログラミング」というほど難しいことはしていなくて、エクセルでよく使う「関数」だけでできています。ランダム性を持たせるために使っている関数は、RAND関数。キーボードの「F9キー」を押すたびにランダムな数字を生成します。エクセルで「F9キー」を押すと、「ワークシート内の全数式を再計算」という処理がされるので、そのたびにランダムな数字に変わるのです。この関数はゲーム性を持たせるためにもよく使うので、エクセルに遊び要素を取り入れたい人は、要チェックです。ほかに、LARGE関数とVLOOKUP関数も使われています。LARGE関数は、ここでは、ランダム値の中から一番大きなものを選ぶために使われています。VLOOKUP関数は僕もかなり頻繁に使う関数で、縦方向に検索してデータを取り出してくる関数です。僕が作ったエクセル野球シミュレーションゲームは、ほぼこの関数でできています。プログラムが作れる人は、他の人が作ったプログラムを見ても仕組みが分かるようになります。エクセルの場合は関数の指定でプログラミング的なことができるので、関心がある方は、シート保護を解除して、隠された仕掛けを見てみるのもいいですね。(関連する過去記事)▼エクセルで画像をデータベースから呼び出す方法 その1 (2021/02/16の日記)▼エクセル入力フォームを作ってみた (2021/05/09の日記)

2021.08.09

閲覧総数 2316

-

20

ファミコン音源をオーケストラ楽器で演奏!「この道わが旅」

どうしてもYouTube化しておきたいゲーム音楽があったので、この土日に制作しました。ファミコンの名作「ドラゴンクエストⅡ」のエンディング曲「この道わが旅」です。ネット上で見つけた情報では、なんと、この曲を卒業式で歌う学校もあるのだとか。▼ドラクエ2『この道わが旅』エンディングテーマ曲(「世界の民謡・童謡」様)演奏したい人や楽曲分析をしたい人のために、楽譜とドレミを表示させています。作曲は、ドラゴンクエストの作曲家としておなみの、すぎやまこういちさんです。この曲は、大名曲ですね。のちに、歌詞がついたバージョンも歌われました。(歌詞付き歌バージョンも作って、そのうち公開します!)▼「この道わが旅」歌詞 (Uta-Net)ファミコン音源なので基本、3パートによる演奏です。後半、3半音上に転調していますが、ハ長調の楽譜のままドレミ表示をしています。楽譜を見てみると、3パートのそれぞれの役割や絡ませ方がよく分かります。楽譜再生ソフト:カワイ「スコアメーカー」音源:Miroslav Philharmonik 2(オーケストラ音源) パート1(主旋律):Flute(フルート) パート2:Marimba(マリンバ) パート3:Piano(ピアノ)タイトル画像:Canvaで作成ファミコン音源での演奏もとてもいいのですが、今回は実際の楽器を録音して鳴らしているオーケストラ音源で再生してみました。主旋律の音の高さがかなり高いので、フルートを当てています。フルートの音色が、心にしみる、すばらしい動画に仕上がりました。楽譜を見ることで、すぎやまこういちさんの作曲技巧の秘密が「見える」ようになっています。僕は、「なるほど!こうなっていたのか!」と気づかされることがたくさんありました。すぎやまこういちさんの作曲技法でよくあるパターンを分かりやすく教えてくださる動画に、以下の動画があります。参考までに、はりつけさせていただきます。※すぎやまこういち氏楽曲っぽい要素集【ドラクエ楽曲あるある】(マツケん/ MatsukeN様)ファミコンは3パートしか音が出せないという制約がありましたが、だからこそ、制約の中から生まれたとんでもない名曲の数々があります。以前動画を作成した「MOTHER」の曲も、そのひとつです。#この曲も、大好き!ここからは、さらに余談です。「ドラクエ」や「MOTHER」のようなRPGはまだマシかもしれませんが、ファミコンで使える音数については、ただでさえパート数が限られているのに、「効果音」が重なってくると、さらに使える音数が減るということがありました。当時の作曲家は、そのため、かなり苦労されたようです。そのあたりの苦労と工夫は、「スターソルジャー」の作曲者国本剛章さんがYouTubeで語っておられます。以下の動画では、4パートで演奏する理想形から、苦肉の策で2パートに圧縮した実例が語られており、大変興味深いです。ファミコン音源愛好者は必見です!▼ファミコン40周年! 思い出の学習ゲーム「けいさんゲーム」の話を(2023/07/16の日記) ▼米光一成『仕事を100倍楽しくするプロジェクト攻略本』(2010/02/04の日記) ▼スーパーマリオのテーマ曲をカンタンに演奏しよう!(2023/05/08の日記)

2023.12.04

閲覧総数 245

-

21

箕面温泉スパーガーデンに行ったよ。 2月中は恋川劇団さんの公演も!

2月はなんと、3連休が2回もあります。わくわくが止まりませんね!僕ら家族は、この前の3連休、大阪に行ってきました。#「夢みる小学校 完結編」を観てきました!#今もまだ上映中!(詳しくは↑のリンク先をチェック!)その帰りに箕面温泉スパーガーデンに寄りました。時間があったので、大衆演劇を観ました。#入場料さえ払っていれば、演劇は無料で鑑賞できます。とてもおもしろかったです。軽妙な語りに引き込まれました。恋川劇団さんが2月中は公演されています。おすすめです!▼箕面温泉スパーガーデン★★大衆演劇のご案内 (公式サイト内 2024.01.31更新のお知らせ)僕は無類の温泉好きなので、よく家族でお出かけした時にも「温泉に行こう!」と、もくろみます。ただ、うちの子たちも中学生になり、温泉についていくのをいやがるようになりました。ところが、ここの施設なら、温泉以外に、エンタメがいっぱい。特に、卓球ができるのがうれしいようで、うちの子たちも喜んでいました。無料でできる卓球場は、15分交代制です。台数はかなりあるので、温泉卓球に興じるのもいいかと。温泉の泉質も、温泉らしいお湯で、いいお湯ですよ♪更衣ロッカー以外に、荷物入れ用のロッカーがあるのも、助かります。#帰りにうちの子が「ロッカーの鍵がない」と大騒ぎしていましたが、そもそもカギをかけていなかったことが判明。これも勉強か。▼大衆演劇を観た!(新開地劇場で、恋川純弥さん・恋川純さんの公演) (2018/12/16の日記)

2024.02.18

閲覧総数 239

-

22

「生きるに遠慮がいるものか」 ~荒井裕樹『どうして、もっと怒らないの?』その4

以下の本の読書メモを続けています。『どうして、もっと怒らないの? 生きづらい「いま」を生き延びる術は障害者運動が教えてくれる』(荒井裕樹、現代書館、2019、税別1700円)連続記事です。過去記事はこちら↓第1回→ 「障害者に『主体』があるとは思われていなかった」第2回→ 「本当の社会参加とは」第3回→ 「健全者がつくった空気」筆者の荒井さんは、「日本の障害者運動って、名言をたくさん残しているんですよ。」と書かれています。(p79)今まで紹介してきた内容をふまえて、ここでぜひ引用しておきたい「名言」があります。それを紹介せずにはおれないので、ババンと!引用させていただきます。・「生きるに遠慮がいるものか」(p80、花田春兆さんの言葉)これは、すごい。短い言葉の中に、今までの話がすべて凝縮されているように感じました。結局、日本の社会が「遠慮」を強いているんです。そんな社会はおかしい、という声を、あげなくちゃいけない。「遠慮しながら生きていけ」と遠回しに言ってくる社会を、社会自体を変えていかなければならない。そのためには、遠慮しながら生きていくなんてことは、はなから、しなくていいんだ。僕は、「生きる」ということが、ただそれだけで尊いものだということを、改めて教えてもらった気がしました。それにつなげて、今度は川口有美子さんとの対談のところから、川口さんの言葉を引用させていただきます。・私ね、エゴってすごい大事だと思っているのね。(p92、川口有美子さんの言葉)キターーーーって感じです。これぞ、「全肯定」。こう言ってもらえると、安心できる自分がいます。「エゴ」と「遠慮」って、表裏一体なんですよね。エゴイズム丸出しだと、もっと周りのことを考えろ、と言われる。そこを、「エゴって大事」と言われると、救われる。むしろ、そう言っていかなくちゃいけないんじゃないか、と思います。そうでないと、救われない場合もあるのではないか。日本は文化的に自己主張をしないことを美徳とするところがあって、学校でも「自分勝手」はすごく戒められるし、社会の中でも「出る釘は打たれる」というところがあります。ただ、外国ではむしろ逆に、「自己主張をしないといけない」と教育されているところを感じるので、そのあたりは日本と外国を対照的に見ながら、自分自身、日本の社会を考える上で、もっと考察を重ねていきたいなあと感じているところです。とりあえず今のところは、僕は、「エゴ」とか「自分」というものは、少なくとも今の日本の社会では、もっと出していっていいのではないか、それが当たり前ではないか、ということは思っています。それが、生きにくい社会を変えていくことにつながるのではないか、と思っています。今回引用したところは、第3話「『いのち』を支える言葉たち」のところです。荒井さんと川口さんの対談の回です。このお2方の対談のシーンでは、詳しくは引用しませんが、かなりショッキングな実際にあったことの話も次々と出てきて、僕はめまいがしそうでした。社会というものの残酷さに、絶望しそうになりました。社会が、いのちに対して、次々と要求をしてきている。そのいのちに意味があるのかとか、役に立っているのかとか、冷たい刃で突きつけてくる。そういうときに、はねかえせる力というのは、「生きるに遠慮がいるものか」とか、「エゴってすごい大事」とかの、強い言葉です。僕たちは、「なんのために」生きているのか。それを社会から問われるのは間違っている。個人の命よりも社会が優先されている社会ならば、僕たちはむしろ、こう問い返さなければならない。「なんのための、社会なのか」と。前回僕が書いた言葉を、ここで、もう一度書きます。「インクルーシブ社会」や「共生社会」をほんとうに実現していくなら、社会の「空気」を変えなければならない。それに気づかせてくれるのが、当事者の言葉です。当事者側からの発信です。こういった本でそれを知らせてくれることを、ほんとうにありがたいことだと感じます。次回は、第5話「『ポスト相模原事件』を生きる」を読み返しながら、覚えておきたいことのメモをさらに綴っていきたいと思います。もう少し、本書の読書メモを続けます。よかったら、また明日も、見に来てください。

2024.01.12

閲覧総数 280

-

23

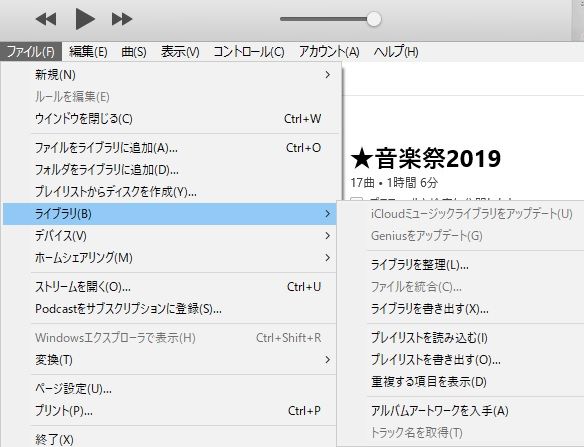

「Apple Musicにサインインしていないため、再生できません」の解決

前の記事に書いたとおり、普段使っているPCは初期化して再設定。そのため、音楽アプリiTunesも入れ直しました。ミュージックライブラリはDドライブにあったため初期化後も保持されていたので助かったのですが、Apple Musicの曲が、ライブラリから再生できない!「Apple Musicにサインインしていないため、再生できません」と表示されます。何をおっしゃる、ウサギさん。サインインはちゃんとしていました。ほら、その証拠に、ライブラリにはない曲は、ちゃんと再生できます。いつのまにかサザンオールスターズの曲が配信開始になってる!これはうれしい♪桑田佳祐のソロも配信開始?あとで聴こうっと。・・・ともあれ、自分の気に入った曲をライブラリに保存していたのに、それが再生されないと悲しいです。サインアウトして、サインインしてみても、だめ。ネット上では同じ問題で困っている人が見つかりましたが、ネット上の解決策は試してみたのに、だめ。しかたなく、Appleのサポートに電話しました。Appleの電話サポートは、 0120-277-535 9:00-21:00まで受付です。ただ、待ち時間が長い・・・。待っている間にいろいろさわってみると・・・なんと、自己解決。そのまま電話を切りました。(^^)解決方法は、メニューバーの ファイル>ライブラリ>iCloudミュージックライブラリをアップデートこれだけでした!でも、こんな方法、ネットで出てこなかったからなー。というわけで、今後同じ問題で困ってネット検索する人のために、解決法を残しておきます。ライブラリだけでサインインしてるのに「してない」とか訳わからないことを言われた人は、ぜひ、やってみてください!▼Apple Musicの公式サイト(新しく聴けるようになった曲の情報はこちら!)

2019.12.27

閲覧総数 9943

-

24

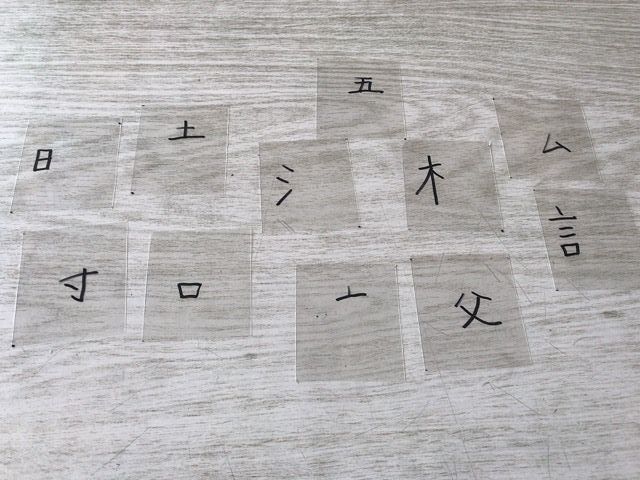

漢字TPシート(漢字パーツを重ね合わせて、漢字を作ろう!)

漢字が覚えられない子どもに合わせて自作した教材の一つです。同じサイズの正方形で、漢字の部分だけが書いてあるTP(透明)シート。さて、どれとどれを組み合わせたら、どんな漢字ができるか、わかりますか?頭の中で漢字のイメージを思い浮かべながら、実際に重ね合わせて、目的の漢字に近づけていきましょう。上の写真には1枚映っていませんが、全部で12枚のTPシートがあります。それぞれ、3枚ずつ重ね合わせて、4つの漢字を完成させることができます。↓完成図が、こちら。重ね合わせる過程でできる漢字もあります。(「交」とか「去」とか「寺」とか)また、違う重ね合わせ方で、違う漢字を作ることもできます。この教材、前からアイデアはありましたが、実際に作ったのは2ヶ月くらい前。面倒がって作るのを延ばしていたのですが、いざ作ってみたら、思った以上に簡単に作れました。準備物は、 ・A4のラミネートフィルム ・ラミネーター ・名前ペンか、マジックペンまあ、どこの学校にもたぶんあると思います。(^^)ただ、ぴったり重ね合わせたときにうまくパーツがつながるためには、完成させる漢字のカードを同一サイズであらかじめ作っておき、上からそれをなぞる方がいいです。(僕の場合、漢字カードはすでに自作していました。)*作り方*(1)ラミネートフィルム上に、サイズの目安となる点を打ちます。(2)それぞれの中に、名前ペンで漢字パーツを書き込みます。 (後から書いてもOK。色マジックで書くのも、いいですね。)(3)ラミネートフィルムをそのままラミネーターに通して、接着します。 (本来は中に紙を挟んでラミネートする機械ですが、何も挟まずに接着するのがみそ。)通級で何人かのお子さんがこのパズルに挑戦しました。学年によって、習っていない漢字があるので、シートをどれだけ使うかは加減しました。試行錯誤しながら、組み合わせを変えて重ねようとする姿が見られました。一度に提示するシートの数を加減したり、本人が苦手なところに着目してシートを差し替えたり、色マジックの色分けで本人が苦手な部分を強調したりできます。作成が簡単で、子どもに合わせて自作できるので、けっこうおすすめです。僕の場合、「通級メニュー」の最初の3分間の活動として取り入れています。漢字嫌いな子でも、これなら喜んでするので、活動のとっかかりとして最適です。なお、透明シートにパーツを書くのは後からでも大丈夫なので、何もパーツを書いていない透明だけの四角形もいくつか作っておき、子どもの状況に合わせてその場でパーツを書き込んで自作することもできます。

2017.11.04

閲覧総数 972

-

25

社説:視点=衆院選 障害者施策 民主は本気なのか(毎日新聞)

いよいよ選挙が近づいてきました。今日、ハガキが送られてきました。どこに投票するか、非常に大事だと思います。特別支援教育や障害のある方にかかわっておられる方なら(本当はそうでない人も)ぜひ「障害者施策」や福祉について、どの党がどんな公約をしているか、知っておき、投票する際の参考にしたいものです。参考になりそうなWeb上の新聞記事を見つけました。よろしければご覧ください。▼社説:視点=衆院選 障害者施策 民主は本気なのか(毎日新聞)============================(部分抜粋:()は私の意見)・衆院解散で障害者自立支援法改正案など障害関係の重要法案が軒並み廃案となった。 (知りませんでした。残念です。現行の「自立支援法」は当事者の負担を増やしてしまい、福祉サービスを受けられなくなっているので、改正すべきだと思っています。)・民主党は障害者自立支援法が「国民的合意が得られていない」として廃止し、代わりに「障がい者総合福祉法(仮称)」の制定を公約にした。・改正案が廃案とならずに成立していれば、グループホームや相談支援事業の拡充がさらに見込めたはずだった。・民主党の障がい者総合福祉法は、(中略)障害者自身のニーズを優先したサービス支給の仕組みを作るなど、画期的な内容だ。・もしも政権交代すれば障害者施策は大前進するかもしれない。============================「かもしれない」というあたりが気になりますが、せっかくここまで選挙に向けて民意が盛り上がってきて、各政党も公約を具体的に出してきたんです。選挙の結果がどうあれ、みんなが望んでいる政策・当事者が望んでいる政策は実施してほしいです。 ↑ブログの内容を応援していただける方はクリックください!(^0^) 私が、どれだけ「民意を得ているか」(笑)の参考数値にさせていただいています。

2009.08.20

閲覧総数 80

-

26

『ディズニーが教えるお客さまを感動させる最高の方法』5~仕事をどう呼ぶか

『ディズニーが教えるお客様を感動させる最高の方法』(ディズニー・インスティチュート、日本経済新聞出版社、2005、1400円)この本の読書メモの続き。3章「キャストが起こすディズニー・マジック」に入っていきます。(第1回はこちら。)==============================『ディズニーが教えるお客様を感動させる最高の方法』5(p61~96:3章「キャストが起こすディズニー・マジック」より。 ・以降の太字部分は、本の内容。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。))・心に訴える研修でキャストの自覚を育てる ・「彼らをディズニーに送り込むのではない。 彼らにディズニーを送り込むのだ」・レストランのテーブルを片づける行為も、 それが「パフォーマンス」であれば、 より質の高い仕事ができる。・仕事をどう呼ぶかで大きな違いが生まれる。僕が非常にいいなと思って、道徳授業でも使わせてもらったのが、 ディズニーの「カストーディアル」という言葉です。 これは、お掃除する人のことをこう呼ぶのですが、 笑顔でさっときれいにする「カストーディアル」は、 そうじをするときの理想として、僕の頭の中に常にあります。・”グッドショー・バッドショー”と名づけられた 簡単なロールプレイング・ゲーム。・グッドショー・バッドショーは、ディズニー全体で使われる言葉 キャストがすばらしい行動を見せたら、 スーパーバイザーが親指を立て、 「グッドショー!」とあたたかい言葉をかける。・最優先するのは安全。 新入りのキャストは、事故が起きたときにどう対処すべきかを、 まず最初に教えられる。・<ディズニーワールドのゲスト・サービスのガイドライン> 〇目を見て笑いかける! ・必ずゲストの目を見ながら、心からの笑顔を見せる 〇ゲストひとりひとりに挨拶し、歓迎の気持ちを示す 〇適切なボディランゲージを示す ・ボディランゲージで親しみやすさを示す ・<文化をつくりあげるための6つのステップ> (1)単純にする 個性や人柄を許容する余裕が必要 (2)だれもが受け入れられるものにする (3)評価可能なものにする (4)研修や指導をする (5)チームからのフィードバックや アイデアを引き出す (6)業績を認め、報いる (p96まで:3章「キャストが起こすディズニー・マジック」の終わりまで)===============================続きは、また次回。次章は「感動を体感してもらう空間づくり」です。 ↓よろしければ応援のクリックをお願いします。 ブログ王ランキング ▼にかとまの読書メモリスト ▼にかとま日記全件リスト

2012.05.09

閲覧総数 924

-

27

スペース・クリアリング!~『ガラクタ捨てれば自分が見える』★★★★

★本の紹介シリーズ★『ガラクタ捨てれば自分が見える~風水整理術入門~』(カレン・キングストン著、田村明子訳、小学館文庫、540円)大掃除の季節です。大掃除でなくてもうちの家はすぐにちらかってしまうので、そうじ・かたづけは年がら年中うちの課題です。そんな課題にまっこうから立ち向かうべく、ネットで評判のよかったこの本を読んで、そうじ・かたづけ・不用品処分に意欲を燃やしています。どんな無精者でも、この本を読めば、あなたの家のいらないものをすっきりさせたくなることは必定!片づけが苦手な方、なかなかやる気が出ない方はぜひ読みましょう!ちなみに、「体のクリアリング」のことも書いてあり、体内をきれいにして健康にすごすコツも少し触れられています。なお、この本は「風水」に基づいていますが、「風水」をぜんぜん知らなかったり、全然興味がなくても大丈夫。十分にこの本に書いてあることを役立てられます。================================・家の中で半端にしておいたものは、 人生の中で半端にしておいたものであり、 それによってあなたはどんどんエネルギーを吸い取られていきます。・放っておいては、人生の前進の妨げになるでしょう。・明るい未来のためには、過去を清算しなければならないのです。・うつ状態がひどいときは、せめて床の上に落ちているものを拾いましょう。・自分の家を自分でコントロールし、気に入った状態にしておくことで、 力が湧いてくるものです。・あなたが独身でパートナーを探しているのなら、 対の装飾品、あるいはペアで写っている写真などを飾ってください。・エネルギーの向上を図るために、上向きの物体を置いてください。・「いざというときのために」物を溜めこむのは、 自分の未来に信頼をおいていないこと。・必要なときに必要なものを与えてくれないのだろうと、 天に向かって不信のメッセージを送るようなもの。=運命は必要なときになっても必要なものを運んできてくれないという恐れ・必要になったときに前よりも質のよいものが不思議と手元に転がり込む。・あなたの執着心は、その品をもっと必要としている人のところに行くのを妨げている。・精神状態が良くないときにショッピングに出かけないことです。・机の上が整理されているのは、頭の中が整理されていること。 整理された頭には、ヴィジョンと展望が開けます。・自分で適当だと思った年月で見たり聞いたりしなかったものならば、 捨てる前に本当にいらないかどうか内容をいちいちチェックする必要はありません! これまでの歳月一度も使わなかったのに、 あなたの人生はちゃんと機能していたのです。・子どもに「ガラクタ」を処分させようとしても言うことを聞かない場合、 まず自分の「ガラクタ」を先に解決したほうがよいでしょう。 (子どもは誰でも親の潜在意識に反応している。)・「ガラクタ」をきれいにすることは、 心配、ストレス、心労に対する最高のセラピーです。・休暇の旅行から帰ってきたときは良いタイミングです。・新しい人生のきっかけになる時期も同様です。・あなたの判断力がもっとも活発な時をみつけておこないましょう。 (もしくは、何かに腹を立てているとき)・「しなければならない」はもっとも力を萎えさせる言葉です。 代わりに「できる」に置き換えてみることです。・ダンボール箱か大きなゴミ袋をいくつか用意しましょう。 これらはあなたの援軍の役割をはたします。・あなたが初心者ならば、「ジレンマ箱」を用意しましょう。 どう処分するかまだ決められないものは、ここに入れます。・作業全体を楽しむようにしてください。 ”これは「ガラクタ」審査に受かるかしら?”と自問してみましょう。・あなたがその品からエネルギーを受けるか受けないかは、 大きな判断基準です。・リズムに乗って、どんどん進めていくのです。・タンスの服は、色別に分けておく。・食べ物・飲み物は棚の中にしまいこむ、あるいは蓋のしまる容器にしまってください。・静寂の中で実行しましょう。・ドア・あるいは窓を開けてください。・腕まくりをして、手の感覚を鋭くしましょう。・「何かを買ったら、何かを捨てる」(体をきれいにする)・私たちのほとんどは、赤ん坊の頃から積もりに積もった宿便を腸の中に抱えている。 => 腸のクレンジングが必要 (1:専門の漢方医学者に相談するのはベストなやり方) (2:有機栽培をした果物や野菜から作った純粋なジュースと、 きれいな水だけを使った断食) ※断食の前にしっかり知識を入れてから・体の内臓には休息を与え、あなたの体を食べ物で満たさないことが どのような気分か、体験するのはとても特別なこと。・大豆と穀類が宿便の元・×西洋式の便器 ○おしゃがみ式の便器 :腸が自然に開いて、排泄がスムーズになされる・「食べたら、前回のものを出す」・理想的な排便は、音もなく短時間で楽に出る =トイレでものを読む暇があるのなら、あなたの腸は不健康!!・呼吸を深くすること ←→ 自分に対する自信のなさの現われ・発展途上国の現地人、あるいは生まれたばかりの赤ん坊を観察して、 呼吸とは胸だけでするものではなく、お腹の底からおこなって 内臓全体に行き渡らせるものだということを学んでください。・吸気は必ず鼻から。・粘液上の食べ物を避けること。・リンパ液の循環のため、定期的な運動を。 トランポリンは最高のエクササイズ。・天然の繊維を身につける。特に綿はベスト。・必ず心臓に向かってマッサージし、 天然の素材を使った体用のブラシを使ってください。(心をきれいにする)・実行せずに考えてばかりいると、あなたのエネルギーレベルは低下します。・書かなければいけない手紙を書いてしまえば、 あなたは他のことに使える膨大なエネルギーを解放する。・常に自分を現在形にしておく。================================

2006.12.27

閲覧総数 85

-

28

二見妙子『インクルーシブ教育の源流 1970年代の豊中市における原学級保障運動』

豊中の「原学級保障」には以前から興味を持っていました。その取組の経緯をまとめたものが本になっています。著者は大学の研究者です。非常に多くの文献・資料に目を通され、多くの関係者に取材されています。『インクルーシブ教育の源流 一九七〇年代の豊中市における原学級保障運動』(二見妙子、現代書館、2017、2000円)「原学級保障」とは、今風に言えば、特別支援学級の子どもたちが通常学級の場で共に学ぶことを保障する取組です。非常に興味深く読ませていただきました。読後は、巻末の参考書籍の中から、いくつかをネット注文。さらにこれについて学んでいこうと思っています。内容の一部を紹介します。たとえば、保護者の思いが、具体的に書かれています。「障害児が将来地域で生きられるか否かは、普通学級を担当される先生方が健常児をどう教育されるかにかかっているのだということに気付いてほしい」(p123:Kの母親の思い:引用元原典は北丘小学校の実践をまとめた『みんないっしょやで』)著者は同じp123に、「わが子への思いにとどまらない共生社会実現を願う真摯な態度」と書かれています。この態度が、今日の「インクルーシブ教育」の流れの基礎となる当事者運動の大きな核であったことを、感じざるを得ません。そして、豊中では、今に先立つことなんと40年前。その時点で、当事者運動などの成果により、行政の公的な方針に、あまりにも先駆的な内容が反映されています。豊中市障害児教育基本方針(昭和53年:1978年)・分離教育制度に抗し、校区就学を保障・就学指導体制に抗し、就学先決定における保護者の希望を優先(p168)「原則統合のインクルーシブ教育を保障した上で、それでも保護者や本人の希望がある場合には、分離を認めるという仕組み」(p169)というのは、なんと先進的なことでしょう。これが40年前に、国の方針にさからって成立していたとは、信じられません。すごい。「障害児と健常児が共に学ぶための教育目標の設定を、各学校の責任として位置づけている」(p170)というのも、全国的には、現在まだそれぞれの学校がやりきれていないところです。僕も自分自身の責任においてやりきれていないところを痛感しています。「やはり、やっていかなくてはならない」という思いを強くしました。「本方針策定から40年たった現在、『後期中等教育』の項に示された、障害児の高校・大学への進学も徐々に進展している」(p171)と、さらっと、今の状況についても書かれています。これもまた、興味深いです。障害があろうとなかろうと、高校や大学に行けるということ、これはなかなか壁が大きいのですが、その壁をうがつ取組が真摯になされていることも、尊敬に値します。僕は、教師として採用されたA市においてすでに「豊中は進んでいる」ということを聞いていました。しかし、ここまで具体的にその内容を知ることができたのは、本書のおかげです。なお、巻末の参考文献の中には僕がすでに読んで感銘を受けていたものもありました。『普通学級での障害児教育』という本です。その読書メモは、すでにこのブログで公開しています。興味のある方は、続けてご一読いただきたいと思います。▼「普通学級での障害児教育」本の内容まとめ1(2006/7/28)▼「共に学ぶ教育」とは( 「普通学級での障害児教育」本の内容まとめ2)(2006/7/28)

2018.08.12

閲覧総数 357

-

29

「いろいろな未来のオプションを考えること自体に治療的意味がある」~『心理療法の本質を語る』1

いよいよ、この本を紹介するときがきました。『心理療法の本質を語る ミルトン・エリクソンにはなれないけれど』(森俊夫ブリーフセラピー文庫1)(森俊夫・黒沢幸子、遠見書房、2015,2200円)僕は森俊夫先生の弟子でも何でもありませんが、著書によって大きく影響を受けた一人です。本書を読んだときは、第1章がまるごと、僕の好きな演劇の話だったので、これまた感激しました。かなり詳しく演劇のことが書いてあって、これを機会に寺山修司の芝居DVDをネットで取り寄せて観た、というぐらい、またまた影響を受けました。僕という人間は森俊夫先生に操られているのかもしれません。実際にお会いしたことはないのですけど。今日は、森俊夫先生の遺された「心理療法の本質」から、「これぞ」という1点を紹介したいと思います。それは、「未来」に焦点を当てる、ということです。=============================『心理療法の本質を語る』 1(一応、p134(第4章の終わりまで)より。) ・未来って思ったようになる。(p122)・とりあえず、いろいろな未来のオプションを考えること自体に治療的意味があるかもしれない。・最初はなんで予想課題で患者さんがよくなるのか、よくわからなかった。 でも、予想をすることで未来のオプションをつくっていたのよ。 (p123) ・一直線でもないし、一方向性でもない。全部逆転できるんだよね。(p125) ・何ならできるんですか? 未来は思った通りになりますからね。 思わない未来はできませんからね。 今晩、どんな未来を思うんですか? これが心理療法なんですよ。(p128) =============================過去のことで、思い煩っていませんか?未来は、あなたとイコールです。思わない未来は、こない。思えば、未来は、来るんです。僕の教育実践の中で、「よそうをしよう」というのがあります。予想を考えさせるから、結果がどうなったか、ワクワクしながら学習に参加するようになります。ひとごとでは、ありません。自分事として、自分の未来を、思いましょう。そして、未来の自分にとりもちをつけ、ひっぱられるようにして、未来へ飛んでいってください。ほら、意識を、未来へ!森俊夫先生のことを全くご存じない、という方は、安くて薄いブックレットでめちゃくちゃ面白く読める本がございますので、そちらをまずお読みください。(^^)その紹介は、僕のこのブログの最初期の頃にしています。▼ブリーフ・セラピー(短期療法)は知る価値アリ!!(2006/6の日記)「なんだ、こんなカンタンなことだったんだ!」と笑っている自分、思い浮かびましたか?(^0^)

2018.10.30

閲覧総数 125

-

30

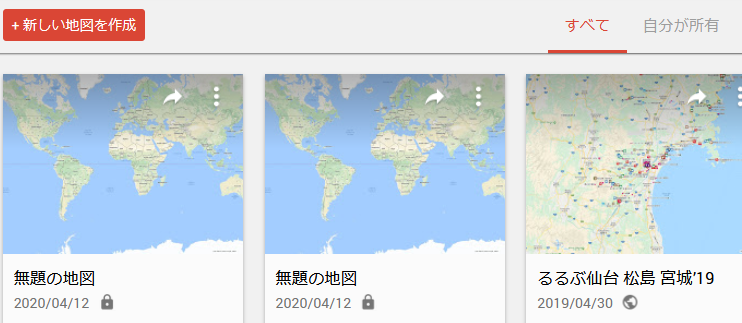

大規模校で役立つ!住所録から、Googleマップに一括してピン立て

大規模校で役立つ!シリーズの3回目です。おっと、いつの間にシリーズ化していたのか。第1回と第2回は、コチラ。▼大規模校で役立つ!エクセルファイルの複数人同時編集(エクセルファイルの共有)▼大規模校で役立つ!別のエクセルデータから「探してくる」操作の自動化今年は非常事態ということで、家庭訪問がなくなったりしていて、新しい担任が自分の受け持ちの子のご家庭がどこにあるかが把握できていないかもしれません。学校によっては家庭訪問はしないけれど、ポスト投函して回るというところもあり・・・。まあ、何にしろ、子どもたちの登下校ルートの安全確認や、いざというときに子どもをおうちまで送っていく場合なども考えると、担任は受け持ちの子の家の場所を早期につかんでおきたい、と考えるものです。特に、新入生の家がどこにあるかを地図上でババッと表示させられると、新1年生の登校班がどこになるか判断したり、登下校時の見守りを学校職員が考えたりする際に、とても役立ちます。そこで今回は、エクセルの住所録から、Googleマップに一括してピン立てを行い、地図上のどこに該当住所があるのかを瞬時に表示させる方法をご紹介します。実際に自分でやって、スクリーンショットをとって解説すればいいのですが、僕も案外忙しいので(笑)今回はすでにネット上にある詳しいやり方にリンクを張るだけで済ませちゃいます。以下のサイトが、画面写真が多くて分かりやすいので、オススメです。▼GoogleマップにExcelのデータを表示する(1) (スマートワーク総研様)ただ、このブログも含めてですが、ネット情報は書いた人も気づいていない間違った情報が含まれている可能性があります。なので、特に個人情報などを扱う際は、本当に安心・安全なのかを、別の情報源もあたって、ウラをとることを、オススメします!(本ブログだけに頼らないで、自分でも調べてね!!)なお、この方法は作業する人がGoogleアカウントをとっている必要があります。住所のデータは、検索するだけならネット上に流出することはありません。普段から、住所で検索かけて、マップで場所を確認することがありますよね?あれを一括してやるだけです。ただし、「マイマップ」という自分だけが見られるところに、読み込んだ一覧は保存されます。自分だけが見られるとは言え、中身が何を示しているのか分からない名称にしておいたほうがいいでしょう。「非公開」とかカギマークとかが、他の人には見れない印です。そういうチェックは万全にしておきましょう。実は今回のこの機能はずいぶん前から使える機能で、知っている人は以前から家庭訪問などに使っていたらしいのですが、今から12年前に個人情報漏洩があったらしいです。僕の調べた範囲ではGoogleマップの情報漏洩は2008年のものが多く検索にかかる一方でここ数年は見られないので、Google側でも改善が図られたのかもしれませんが、油断はできません。個人情報漏洩は本当に怖いので、結果だけ見たらすぐに削除し、自分でさえも後から見られないようにしたほうがより安心です。ピン立てされた状態の地図をスクリーンショットで撮り、自分のパソコンに画像として保存しておけば、自分専用とはいえネット上に残す必要はないでしょう。ちなみにこの機能、旅行に行くときに行きたい場所を一括表示させると、旅行の行程を考えるのにも使えますよ。僕は昨年東北に行くときに、行きたい場所を地図表示させて旅行計画を練っていました。今回は、住所録から、Googleマップに一括してピン立てをする方法をお伝えしました。第4回も・・・あるかもしれません。リクエストがあれば・・・。

2020.04.12

閲覧総数 1043

-

31

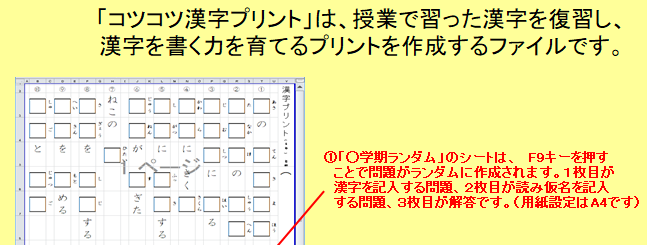

Webで無料でゲットできる漢字プリント(テスト範囲が分かっている場合の漢字テスト対策に!)

小5の娘のリクエストで、Webで無料でゲットできる漢字プリントを印刷して渡しました。自主勉強なのに、自分で何をしたらいいか分からないから、テスト範囲のプリントをくれ、と言う。なんてこったい。まあ、今の世の中、そういうリクエストにこたえるネット上の漢字プリントは、ありますけどね・・・。最初に見つけたのは、これ。▼小学5年生の漢字50問プリント(教出)本格的な50問テストです。テスト対策にはかなりよさそう。ただ、「教育出版の国語の教科書の出題範囲」。わが子の教科書会社とは違うことが判明。教科書会社が違うと、習う漢字の順番が違うので、テスト範囲が合いません。残念。そしてついに、わが子の教科書会社に対応したものを見つけました。うちの子は、東京書籍です。▼【簡単作成】コツコツ漢字プリント2019(東書)2019となっていますが、たぶん2020年度もそんなに変わってないはず、と思って、これを渡しました。2020年から小学校の教科書は改訂されているので、もしかしたら変わっているかもしれません。無料なので、そのへんは、許せ。関西学院初等部教諭の中西毅先生が作られています。(エクセルファイルの「使い方」タブより引用)エクセルファイルで、プログラミングされており、テスト範囲のランダムな問題で10問テストを作成することができます。すごい!ランダムではなく、選んだ問題を集めてテストを作る機能もあります。「1学期のまとめ」などの学期末テストは、30問の拡大バージョンとなっています。うーむ、これは、かゆいところに手が届く、テストですね。(1)漢字を書くテスト(2)読み仮名を書くテスト(3)漢字も読みも示された答えの3種類を印刷することができます。ちなみに娘は「答え」をもらって、それを漢字練習帳に書いて、自主学習として学校に提出していました。「光村図書版はないの?」と思われた方、安心してください、ありました。「コツコツ漢字プリント」の光村図書版は、エクセルファイルを以下のサイトからダウンロードできます。ただし、2017年版。2020年も、そんなには変わっていないはずですけど。▼【簡単作成】コツコツ漢字プリント〔低学年版〕〈光村図書版〉(中西毅先生)▼【簡単作成】コツコツ漢字プリント〔高学年版〕〈光村図書版〉(中西毅先生)リンク先は、「先生のための教育事典EDUPEDIA」です。「計算問題バージョンは、ないの?」と思われた方、よくばりですね。実は、これもまた、ありました。中西毅先生は計算問題バージョンも作られています。教科書は、一応東京書籍に準じているようですが、算数の場合はそこまで教科書会社を気にしなくても十分使えると思います。こちらも、EDUPEDIAさんのリンクから、どうぞ。▼簡単作成・毎日継続、コツコツ計算プリント(中西毅先生)新しく習う勉強に、前に習った勉強も混ぜてある、というのがスグレモノです。キーボードの「F9」キーを押すたびに、問題の数字が変わります。すべての問題の数字が一気に変わるので、見ていて気持ちいいです。

2020.07.23

閲覧総数 21750

-

32

エクセルで画像をデータベースから呼び出す方法 その1

エクセルで画像をデータベースから検索表示できるワザがあります。なんと、数式の入力で実現できるのです。びっくり!3日前に、ネット上でこのやり方を発見したときは、小躍りしました。これはいろいろと使えそうだな、と思ってワクワクしました。↓それが、これです!▼画像をVLOOKUP関数のように表示させるテクニック (Excel業務カイゼンブログ様)上の記事の中では、INDEX関数とMATCH関数を使って、VLOOKUP関数と同じようなことを実現しています。VLOOKUP関数というのは、データベースの範囲内から検索して見つけてくる関数です。INDEX関数とMATCH関数というのは・・・僕はすっかり忘れていたので、同じExcel業務カイゼンブログ様の違うページで解説を読みました。(^^;)▼INDEX関数とMATCH関数 (Excel業務カイゼンブログ様)ちょっと難しくて分からなかったのですが(^^;)=INDEX(実際に求める値の範囲,MATCH(検索値,検索する値の範囲,0))という使い方で、VLOOKUP関数と同じようなことができるようです。理屈は分かっていなくても、範囲のところを自分のエクセルファイルで指定し直せば、やりたいことは実現できるので、結果オーライです。昨日は振替休日で時間があったので、このワザを使って、僕が作ったエクセルゲーム「脳内野球」のバージョンアップを図りました。↓こんな感じです!ゲームとして実装するにはもう少し時間がかかりそうですが、キャラクターの名前に合致する画像を読み込んでくることで、より一層見た目に楽しいプログラムが作れそうです。昨日は結局まる1日費やしてエクセル上のゲーム作りをしていました。その中で、「エクセルで画像をデータベースから呼び出す方法」には、上のやり方とは別のやり方があることも判明しました。別のやり方については、また明日の記事で書きます!あと、上の画面写真で少し見えていますが、全都道府県に顔を付けてキャラクター化するということを昨日行ないました。後日、全キャラを紹介する予定です。都道府県の形に顔を描いてキャラクターっぽくする作業が、意外に面白くて、笑いながらやっていました。

2021.02.16

閲覧総数 4391

-

33

コントロールが苦手な子の、リコーダーの指導 ~イメージを大切に~

今日は午後から巡回校での通級指導でした。前回の巡回時に「リコーダーができない」とお伺いしていました。そこで今回は自前のリコーダーを持って行きました。本人に「リコーダーの練習も、通級でしてみる?」と訊いてみたら、「やる」の一言。めっちゃやる気を感じました。個人に関わることはここには書けないので、ここからは一般論。一般的に、不器用さがあったり、力の調節、息の調節、あっちもこっちも同時に注意を払うことなど、いろいろなハードルがあって、通級を利用されているお子さんでリコーダーがとても苦手な子は、一定数存在します。そういうわけで僕も自前のリコーダーを通級教室に常備し、必要があればリコーダーの指導もしています。通級でおこなう「自立活動」としては、まさに本人の苦手さにドンピシャな内容を、具体的に指導できるので、けっこう大事な指導だと思っています。僕自身も、小学生時代、リコーダーは超苦手でした。特に、ソプラノリコーダーで低い音を出すのが難しい。出す音の高さによって、息の強さをコントロールしなければなりません。我流の指導法ですが、僕の場合、低い音は「おばけがでる音」「ひゅ~~~どろどろどろ~~」と言ってイメージさせて吹かせました。一方で高い音はハッピーなイメージで「レッレ、ドッド、レ♪」というようなフレーズを練習させ、音の高さによって演奏するときのイメージを変えさせるようにしました。もちろん最初はソ・ラ・シなどの演奏しやすい音域からしましたよ。この3音だけでも「カントリーロード」のイントロが演奏できたり、「○○ちゃん、あそびましょ♪」のフレーズが演奏できたりします。指導者に引き出しがいろいろあると、子どもに合わせた提案ができて、子どもも指導者も、どちらも楽しい♪リコーダーの練習、今日の子はとっても気に入って、授業時間の最初にやっただけでは飽き足らず、最後に「またやりたい」と言って、最後にも、もう1回やりました。最後はちゃんとした曲が吹きたかったようで、YouTubeで曲を検索。画面上に「ドレミ」が出てくるリコーダー演奏動画を観ました。曲は、映画『鬼滅の刃』の主題歌、「炎(ほむら)」です。途中で止めながら、一緒に練習しました。冒頭だけですけどね。再生速度をゆっくりにして、半分のテンポで吹いたりもしました。YouTubeは、再生速度が変えられるのをご存じですか?スマホでもPCでも、「設定」から変更可能です。(スマホだとタテに3つの「・」が並んでいるボタンかな?)(関連する過去記事)▼リコーダーをカッコイイオーケストラ伴奏で練習できる「Easy8」 (2019/10/09の日記)

2021.06.03

閲覧総数 477

-

34

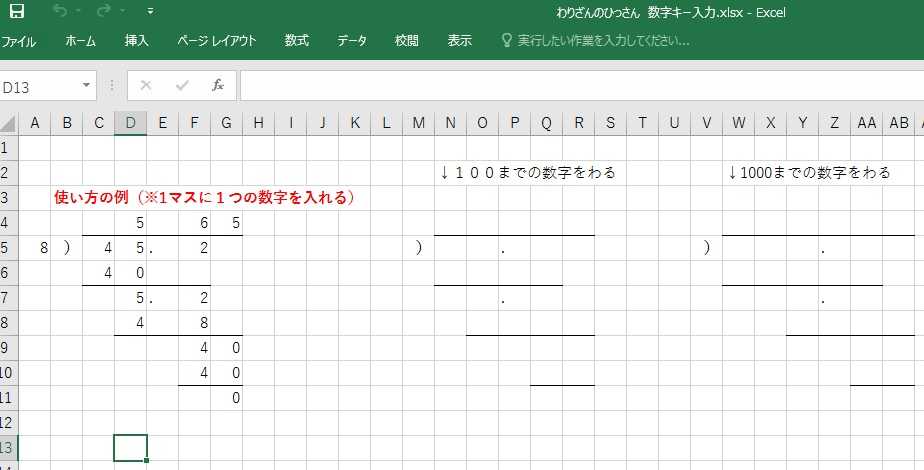

わり算の筆算で手書き数字が雑で読み違えてしまう子のためのエクセル筆算シート

今日は年内最後の通級授業でした。授業の前に担任の先生から、数字が雑で計算を間違える子の相談を受けました。計算自体はよくできるのだそうです。「計算はできるのに、もったいない」という担任の思いに応えるため、しばし、どんな対策ができるか考えてみました。・・・ひらめいた!手書きの数字では判読が難しい子の場合、デジタル入力を使うのは、わりとよくある手です。画面上の数字ボタンをタップしたり、数字をドラッグして入力してもいいのですが・・・。今回の場合、小学校高学年の児童でしたので、キーボードの数字キーの入力をそのまま使うことにします。数字キーの入力でいいのなら、あとは、筆算の枠をどうするかです。自作するのはめんどくさいので、エクセルでちゃちゃっと作ってしまうことにしました。できたのが、コレです。↓シートの下の方には、全く同じわり算の筆算の型が、そのままコピーされて続いています。その気になれば、下にどんどん同じのを足していくことができます。わり算の筆算の型を書くのは、「とじかっこ」=「)」で済ませました。(笑)あとは、セルの枠線を使っています。すごく簡単です。3分でできました。(笑)なお、筆算のやり方に対応させるため、1マスに入れるのは、数字1つだけでないと、いけません。エクセルの機能として、数字1つしか入らないようにセルに制限をかけることはできるのですが、子ども自身が自分で気をつけて1つの数字を入れるのはできると踏んだので、今回はエクセル自体には何の制限もかけていません。入れようと思ったら、なんでも入力できます。必要以上の親切はしないのもまた、親切です。通級授業の際、さっそく、該当の子に試してもらいました。その子の1人1台端末に、USB経由でファイルを移して、起動。結果は、非常にスムーズに筆算ができていました。僕がやるとつい1マスに2つの数字を入れてしまうことがありますが、その子の場合、ちゃんと1つの数字だけで矢印キーを押して、セルを移動させていました。非常に簡単なシロモノですが、こんな簡単なものでも、子どもによっては計算をサポートするツールになることが分かりました。問題を自分で入力することもできるので、これがあればいろいろなわり算の筆算が間違いなくできるようになりそうです。いちおう、欠点としては、繰り上がりの数字を小さく書いておくことは、できません。該当の子どもの場合は、頭の中に保持して計算することができていたので、それは問題になりませんでした。やはり、計算自体は得意で、数字がきれいに書けない子に、使用は限定されると思います。わり算の筆算の計算自体が苦手な子には、何か他のものがいりそうです。安心してください、それもまた、別にあります。それは、もしかしたら次回、紹介しますね。

2021.12.22

閲覧総数 360

-

35

平田オリザ『わかりあえないことから──コミュニケーション能力とは何か』

昨日予告していたとおり、平田オリザさんの、この本の読書メモを書きます。『わかりあえないことから──コミュニケーション能力とは何か』 (講談社現代新書)(平田 オリザ)新書なので、サイズはちっちゃいのですが、中身は濃いです。みなさんの日々の悩みにも少し寄与するところがあれば、幸いです。平田オリザ『わかりあえないことから──コミュニケーション能力とは何か』(・太字部分は、本の引用。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)・とにかく、自分と価値観やライフスタイルの違う「他者」と接触する機会を、シャワーを浴びるように増やしていかなければならない。(p26) コミュニケーションって、とってもめんどくさいです。 その、めんどくさいのはなぜかというと、自分と違うからです。 自分と違うことを楽しめないと、他者とのコミュニケーションは、わずらわしくって、しかたがない。 要は、その「ちがい」に、価値をおけるかどうかですね。 僕は基本的にコミュニケーションは苦手です。 めんどくさいと思ってばかりです。 自分と違う考え方の人を前にすると、すぐに逃げたくなります。 ですが、特別支援教育の勉強をしたり、いろいろな人と出会ってくる中で、「ちがい」の価値が分かるようになり、少しずつ、「ちがい」を楽しめるようになってきました。 ちがうからこそ、向上し合える。 自分と同じような人とばかりコミュニケーションを図らずに、違う人とこそ、コミュニケーションをはかろうとする。 そのことが、人生を豊かにする、と思い始めました。・エンパシーとは、「わかりあえないこと」を前提に、わかりあえる部分を探っていく営み(p200)平田オリザさんは今、兵庫県の豊岡市に来られています。 同じ兵庫県内なので、たまにお話をお聞きする機会があります。 お話の中で平田オリザさんは、「シンパシー」と「エンパシー」の話をよくされています。 一言で言うと、「シンパシー」は同情、「エンパシー」は共感かな? 「共感することが大事」というのは、教育の世界でもよく言われています。 でも、それが、なかなか難しい。 平田オリザさんは、「わかりあえないことを前提に」と言われています。 やはり、そこからの、スタートですね。・できることなら、いい子を演じるのを楽しむほどのしたたかな子どもを作りたい。(p220)・まず、主体的に「演じる」子どもたちを作ろう。(p221)大人から期待された役割を「演じさせられている」と感じる子どもたちが多くいます。 だからこそ、いままさに必要なのは、むしろ主体的に「演じる」ことなのです。 僕は、演劇というものの教育的可能性を非常に大きなものだと感じています。 僕自身が、大学4年の時に初めて演劇に誘われて参加して、「主体的に演じる」ことで、救われました。 世の中で生きるということが、何かを演じることだとするなら、 それをちゃんと練習して、演出家からコメントをもらって、主体的に磨き上げていくことこそ、人を生きやすくするものだと思います。 「演じる」ことをマイナスに捉えず、プラスに捉え直したい、と思います。・演劇は、人類が生み出した 世界で一番面白い遊びだ。 きっと、この遊びの中から、新しい日本人が生まれてくる。(p230) 僕は大学4年で演劇に出会いました。 その経験が忘れられず、社会人になってからも、演劇をするようになりました。 (今はしていませんが・・・。) 人生を、遊ぼう。 演劇は、人生が、主体的な遊びだということを、思い起こさせてくれます。 ↓僕が人生で初めて参加した、大学4年の時の音楽劇「星の王子さま」のパンフレットです。 このときの体験が、演じることに主体的に向かおうとするぼくをつくってくれました。 やらされるより、やっていこう!最後に。上の中では引用していませんが、本書には「演劇のセリフ」に関する非常に興味深い考察も書いてあり、演劇経験者としては「ほう!そうだったのか!」と、ハッとする思いで読ませていただきました。本からも、「自分と違う他者」から学ぶことは、大きいですね。(関連する過去記事)▼「わかりあうこと おそれないで」~自作曲「星の王子さま」の歌詞を更新しました。 (昨日の記事です。)

2022.12.04

閲覧総数 148

-

36

「あなたの想いが伝わらないのは・・・」 ~鴨頭嘉人『コミュニケーション大全』

昨日の「コミュニケーション能力」の話を続けます。「コミュニケーション能力」というものが得体の知れないものであったとしても、これで悩んでいる人は多いです。#僕もその一人です。だから、「コミュニケーション」について、勉強してみようと思う人が多くいても、不思議はありません。#僕もその一人です。そういうわけで、以前読んだ以下の本を読み返してみました。『もう人間関係で悩まない!コミュニケーション大全』(鴨頭嘉人、鴨ブックス、2022、1980円)この本の著者の鴨頭さんは、満面の笑顔でコミュニケーションを図る、コミュニケーションの達人です。なにしろマクドナルドで働いていた時に全国一で表彰されていたそうなので、ホンモノです。#スマイル0円マクドナルドの件を詳しく言うと、店長時代に「お客様満足度日本一、従業員満足度日本一、セールス伸び率日本一」で、最優秀店長として表彰されたのだそうです。ただ、そんな栄冠を手にした鴨頭さんも、実は、ご自身のことを「コミュニケーション下手」だと思われていました。また、実際に別店舗で店長をされていた時には、コミュニケーションがうまくいかなくて地獄の日々も経験されていたのだとか。本書は鴨頭さんのそんな実体験に基づいた「コミュニケーション」に関する事例、気づきが満載です。「コミュニケーション」について勉強してみたい人には、うってつけの本です。#僕も、もう1回読みます。たとえば、目次をぱらぱらめくっていると、最後の方に「あなたの想いが伝わらないのは、うまく話そうとしているからだ」と書いてありました。こういう、本質を突いたことを、気前よく教えてくれるのが、ほんとにありがたいです。実は僕、この本を読んで以来、かしこまって話すのは極力避けています。なるべく「地で話す」ようにしています。このあいだ「コミュニケーション能力が高いですね」と言われたのは、もしかしたらそういうところからかもしれません。本書には、ほかにも、いろいろなコツが、ポイントをおさえて、短い言葉ではっきりと書かれています。興味がある方は、ぜひ、読んでみてくださいね。以上です!#本書で推奨されている「クリアリーエンド」(明確な終わり)を最後に取り入れてみました!#p296に書いてありました。▼『エンパワーメント・コミュニケーション』~実用的な知識が満載!(2009/07/06の日記)

2023.10.31

閲覧総数 131

-

37

ヒカキンが驚愕したAIとの会話アプリ『cotomo』

一昨日、はじめしゃちょーの動画を紹介したので、今日はヒカキンの動画の紹介です。ヒカキンもはじめしゃちょーも、子どもたちに大人気のYouTuber。こういった動画で、子どもたちは勝手にどんどん最新のAI情報にも詳しくなっているんですねー。この動画で紹介されていたAIとの会話アプリは、こちら。▼おしゃべりAIアプリ『cotomo』 https://cotomo.ai/ネットで少し調べると、「これはすごい」という反応が多数。▼おしゃべりAI「Cotomo」が衝撃的! 無料アプリなのに速い応答速度、自然な相づちまでしてくれるなんて…… (やじうまの杜、2024年2月28日記事)将来的にはこういったAIとの会話アプリがカウンセリング的な役割も果たせるのではというご意見も。▼【話題沸騰】音声会話型おしゃべりAI『Cotomo(コトモ)』と話し続けて驚愕したこと。 【AIのお悩み相談ラボ #46】 (AIのお悩み相談ラボ【人工知能の本気アドバイス】 様、2024年3月4日記事)なかなか興味深いアプリです。▼Bing AIチャットの、自主性や創造性に驚愕!!!▼ChatGPT(AI)に「先生」役をさせる、という発想 その1▼LINEでChatGPT!「AIチャットくん」 ゲームブックもできる! ▼「デザインAC」の生成AIが、パワポのプレゼンも自動で作成!▼ChatGPTはウソばかり言う!? お笑い芸人がきいたら抱腹絶倒の回答が!

2024.03.12

閲覧総数 556

-

38

マウスで手書き文字を上手に書き込むには

オンライン研修花盛りです。オンラインというのは移動時間がなくていいのですが・・・配布資料に手書きでメモをする、というのがPDFに画面上でメモをしようとすると、マウスだとちょっと書きにくい。まず、前提情報として、EdgeでPDFを開くと、手書きが入れられます。(資料は僕が以前作成した校内研修資料をPDFに直したもの)ちなみに、「手書き」ボタンの右横には、マーカーのボタンもあり、PDF内のテキスト表示にマーカーを入れられます。こういう機能は、もちろん、できないよりは、できるほうがいいわけです。ところが、マウスで文字を書く、というのが、わりと難しい。ちょっとしたことでぶれてしまったり、行き過ぎてしまったりします。注意深く書くには、かなりの集中力が必要です。そこで、「そうだ! ペン型マウスを使えば、ペンを書くように書けるのではないか?」と考えました。普通だったらペンタブレットを買うところですが、ペンタブレットは高いのです。(ペンタブレットは、タブレット上にペンで書いたものが画面上に反映されるもの。)少しでも安くしようとペン型マウスを注文。(ペン型マウスは、1000円ぐらいで買えます。)結果的に言うと・・・マウスがペン型になったところで、やっぱり書きにくいのでした。ペン型マウスのカーソルが速く動きすぎて・・・。そんなわけで、そもそもマウスカーソルの動きを遅くすれば、通常のマウスでも書きやすくなる、ということを発見するに至りました。↓これです。上の画面への行き方ですが、Windows10の場合だと、「設定」から行けます。「設定」の「デバイス」にまず行きまして・・・ ↓「デバイス」から「マウス」を選び、右側の「関連設定」から、「その他のマウスオプション」を選びます。分かりましたか?まとめ!マウスで手書き文字を上手に書き込むには、パソコンの設定で、マウスの「ポインターの速度」を遅めにする。印刷した紙に書き込むのではなく、メモの書き込みも含めてパソコン上で全てやりたい場合、試してみてください。ちなみに、PDFに書き込んだ手書き情報などは、ファイルを「保存」すると、ちゃんと保持されます。もとのファイルを残しておきたいときは、別名保存で保存しましょう。

2020.10.11

閲覧総数 14375

-

-

- 子育て奮闘記f(^_^;)

- 新学期に向けた準備☆息子の足のサイ…

- (2025-02-17 09:50:51)

-

-

-

- 塾の先生のページ

- そろそろ見えてきた?-学年末テスト

- (2025-02-17 11:54:29)

-

-

-

- 子供服セール情報と戦利品・福袋情報…

- 【福袋ネタバレ】八天堂 お楽しみプ…

- (2025-02-15 15:10:16)

-