カテゴリ: 国内旅行(関西)

2019年7月25日、比叡山延暦寺の東塔地域を歩きました。

東塔地域は最澄(伝教大師)が延暦寺を開いた発祥の地です。阿弥陀堂、東塔、大講堂、根本中堂、文殊楼、延暦寺会館を見ました。

根本中堂は2016年から10年間にわたる大改修がされており、その様子を一部見ることができます。

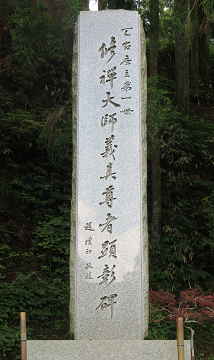

大講堂の近くには天台宗祈念碑や、修禅大師義真尊者顕彰碑があり、中国から来られた宗教家達が記念写真を撮っていました。

中学校の修学旅行で、延暦寺会館に宿泊した記憶があります。真夜中に窓の外をを覗くと、杉に巨大な蝉人間が止まっているように見えてびっくりしましたが、朝に見ると、巨大なコブでした。

座禅を組み、体験として棒で肩を叩いて頂いた記憶が残っています。

↑ 延暦寺の阿弥陀堂で記念撮影。

↑ 阿弥陀堂と東塔。

↑ 東塔。

↑ 戒壇院。

↑ 大講堂で記念撮影。

↑ 大講堂。

↑ 最澄像。(伝教大師童形像)。

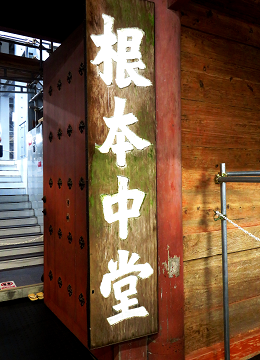

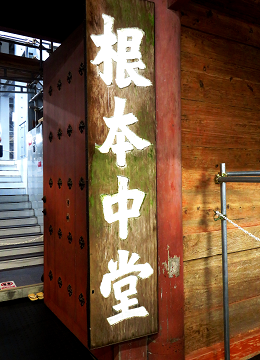

↑ 根本中堂。 最澄が788年に創建したお堂で、国宝に指定されている。2016年より約10年に及ぶ大改修が行われており、一部改修の様子を見ることができる。

↑ 根本中堂。(総本堂)。

↑ 改修の様子。

↑ 根本中堂から文殊楼へ進む階段。

↑ 文殊楼。

↑ 延暦寺会館と大書院が見える。

↑ 右は大書院、左は延暦寺会館。

↑ 大書院にて。

↑ 延暦寺会館。 中学校の修学旅行で泊まった。

↑ 延暦寺会館の中。

↑ 延暦寺会館の窓から見た、滋賀県野洲市の三上山。

↑ 琵琶湖の対岸は草津市。

↑ 琵琶湖に突き出ている部分は、坂本城址公園。

滋賀県大津市坂本の街。

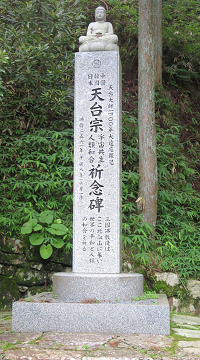

↑ 中国浙江省の天台山で悟りを開いた智顗(ちぎ)は天台大師と呼ばれた。最澄は天台山で学んだ後、伝教大師として比叡山で天台宗を開いた。

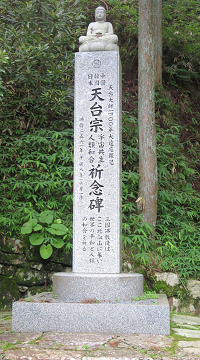

1996年に智顗(ちぎ)没後1400年の法要時に、「天台宗祈念碑」が建立された。中国、韓国、日本の仏教徒が世界平和を祈念し、3か国の表記が祈念碑に刻まれている。

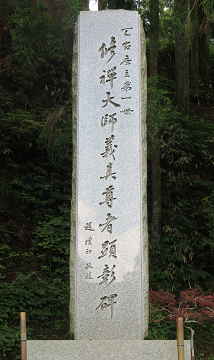

↑ 修禅大師義真尊者顕彰碑。

義真は相模国出身で、中国語に堪能であった。最澄が遣唐使として中国に渡った時、通訳士として最澄に随行した。最澄が亡くなった後、天台宗の僧首となり、修禅大師と呼ばれた。

↑ 中国人の宗教者が沢山来ていた。

↑ 一隅を照らそう。

↑ 大講堂と中国人宗教家達。

↑ 最澄(伝教大師)の教え。「一隅を照らす運動」。

伝教大師の著わした「山家学生式」の冒頭に、「国宝とは何物ぞ、道心なり、道心ある人を名づけて国宝となす。一隅を照らす、これ則ち国宝なり」とある。皆が社会の一隅を照らす道心ある国宝的人物となり、誰もが生きがいを持つことのできる社会を実現するための運動。

↑(1) 比叡山の麓の坂本の地には、後漢の孝献帝の子孫で日本に帰化した三津首(みつのおひと)の一族が住んでおり、767年8月18日に三津首・百枝(ももえ)公の家に男の子が生まれた。それが日本天台宗比叡山の開祖となる、伝教大師最澄であった。

↑ (2)幼名は広野といい、神童との誉れが高く、一を聞いて十を知る才能を発揮した。

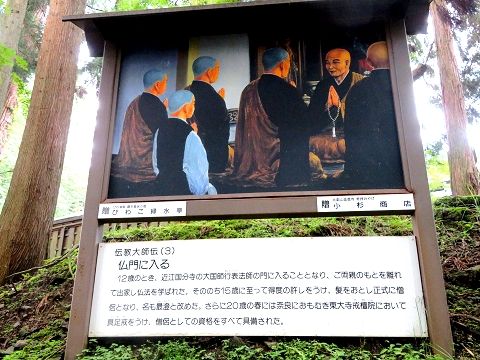

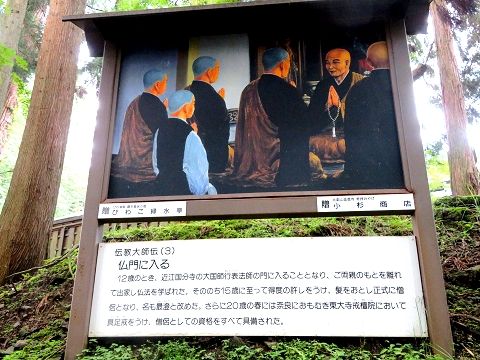

↑ (3)12歳のときに、近江国分寺の行表法師の門に入り出家した。15歳になって正式な僧となり、名を最澄と改めた。20歳の時に奈良の東大寺戒壇院で具足戒を受け、僧侶としての資格を全て得た。

↑ (4)行表法師の元で修行していた頃、比叡山の麓の新宮禅院に籠り懺悔をしていると、香炉の中に仏舎利を見つけた。その仏舎利をまつり礼拝供養すると、多くの霊験が現れた。

↑ (5)785年に比叡山に登り、山中に小さな庵を結び、毎日大乗経を読誦し、ひたすら座禅瞑想につとめて一心に修行した。

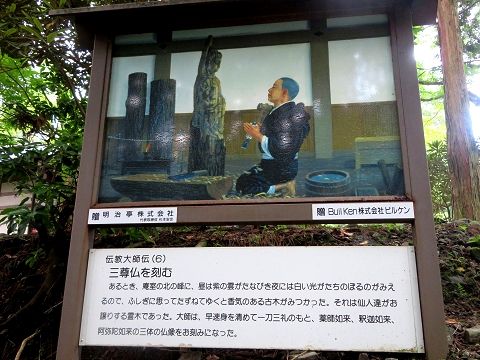

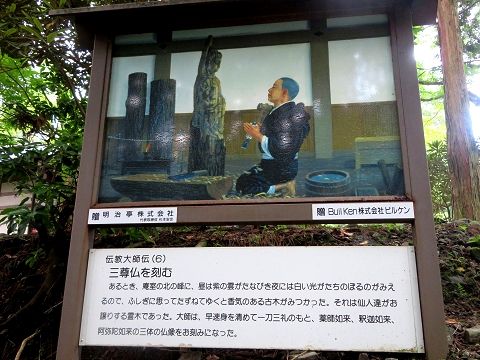

↑ (6)ある日、香気のある古木が見つかった。それは仙人たちが護っている霊木であった。大師は早速身を清めて、一刀三礼のもと、薬師如来、釈迦如来、阿弥陀如来の三体の仏像を刻んだ。

↑(7)788年には比叡山寺(一乗止観院・現在の根本中堂)を創建し、自作の薬師如来を本尊とし、永代不滅の常燈明を手づから供えた。

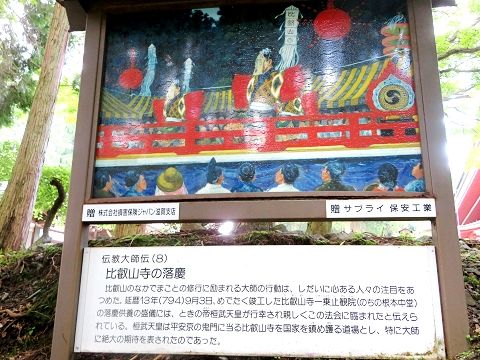

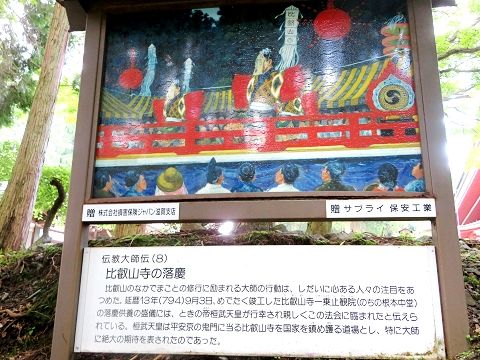

↑(8)794年に竣工した比叡山寺一乗止観院(のちの根本中堂)の落慶供養の盛儀には、ときの帝である桓武天皇が行幸され、この法会に臨まれたと伝えられている。桓武天皇は平安京の鬼門に当たる比叡山寺を、国家を鎮め護る道場として期待された。

↑ (9)比叡山新仏教の理念を、中国天台大師の法華経に見出し、その法華経の宣布に力を注いだ。802年の夏和気氏の氏寺である京都高尾山寺での盛大なる講演会で、天台大師の名著を講ずると、大師の名声は鳴り響いた。

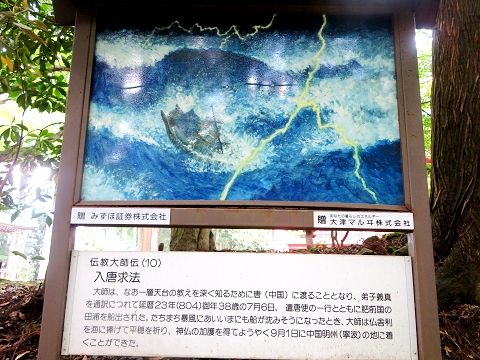

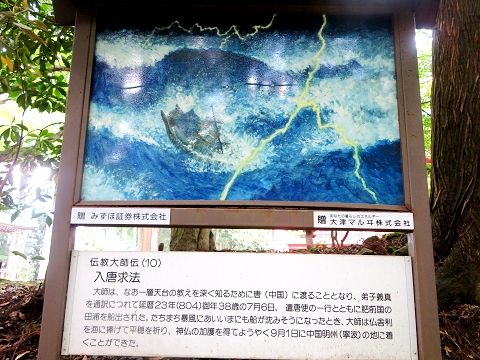

↑ (10)天台の教えを深く知るため、唐(中国)に渡ることになり、弟子の義真を通訳につれて804年、38歳の7月6日、遣唐使の一行とともに肥前国の田浦を船出した。暴風にあい、船が沈みそうになった時、大使は仏舎利を海に捧げて平穏を祈り、9月1日に中国明州(寧波)の地に着いた。

↑ (11)中国の天台宗の祖山天台山(浙江省台州)に登り、天台大師の法灯を継ぐ高僧から天台の法門を残らず伝えられた。そのとき、天台山の開かずの経蔵が大師の所持する八舌鍵で開くことができたので、天台山の僧徒はいずれも驚嘆し、秘蔵の典籍や法具までことごとく大師に授けたという。

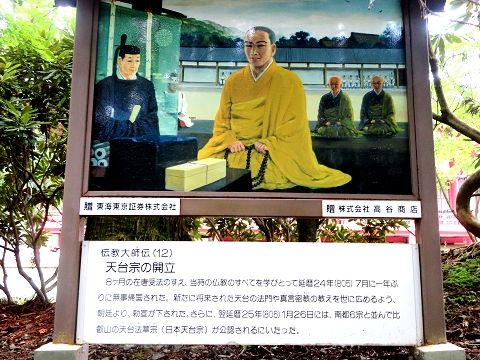

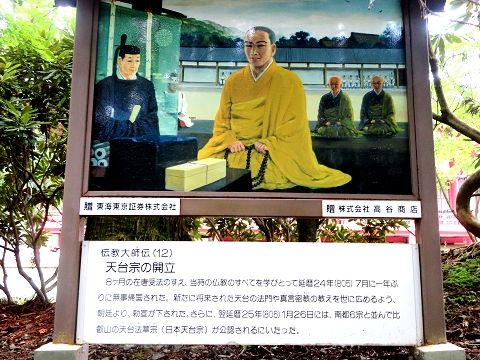

↑ (12)8カ月の在唐受法の末、当時の仏教のすべてを学び取り、805年7月に一年ぶりに無事帰国された。新たな天台の法門や真言密教の教えを世に広めるように朝廷より勅宣が下された。翌806年には南都6宗と並び、比叡山の天台法華宗(日本天台宗)が公認された。

↑(13)大師とともに平安初期、仏教界の二大名星と称される弘法大師は、大師と同じく804年に入唐留学された。両師の交際は、809年に弘法大師が比叡山に登ってこられたのに始まる。その後しばらく親密な交際が続けられたが、弘法大師の真言密教至上主義は伝教大師の法華一乗の立場とは、思想的に相いれないものであった。

↑ (14)816年には東国に赴き、下野(栃木県)、上野(群馬県)の地で法華経を納めた宝塔を建立し、東国強化の拠点とした。また美濃(岐阜県)より信濃(長野県)に通ずる険しい御坂峠の両麓に2院を建てて、無料宿泊所にした。

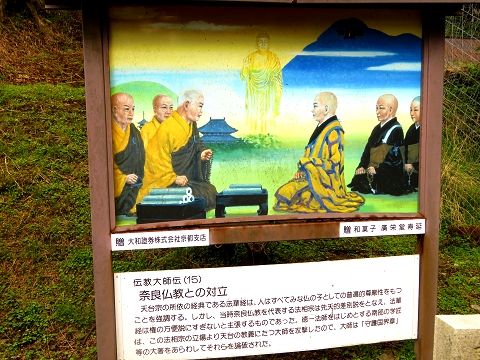

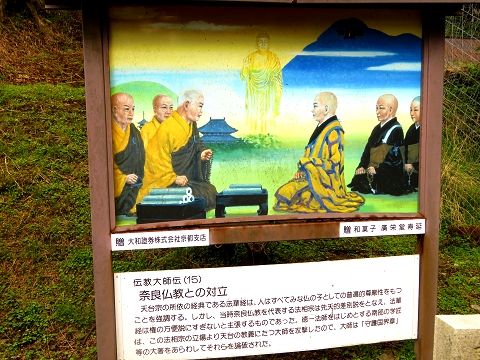

↑(15)天台宗の経典である法華経は、人は全てみな仏の子として普遍的尊厳性をもつ事を強調するが、当時奈良仏教を代表する法相宗は、先天的差別説を唱え、天台の大師を攻撃したので、大師はそれらを論破した。

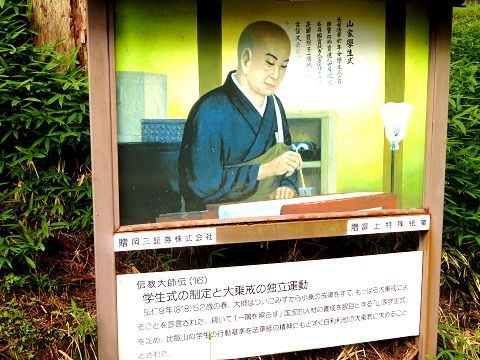

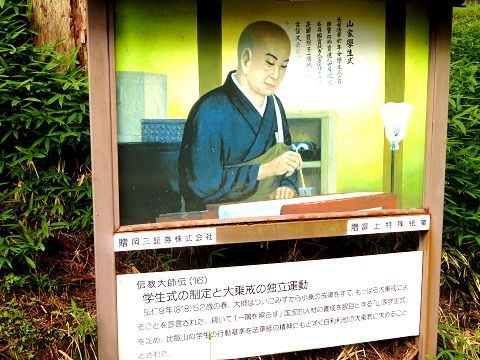

↑「(16)852年、52歳の時、大師はついに小乗の戒律を捨て、大乗の戒律によることを宣言した。続いて「一隅を照らす」国宝的人材の養成を眼目とする「山家学生式」を定め、比叡山の学生の行動基準を法華経の精神に基づく大乗教に求めた。

↑(17) 822年に病の床につき、6月4日に56歳の生涯を終えた。

↑(18)大師入滅の翌823年には、桓武天皇ゆかりの年号「延暦寺」を寺号とする勅額が下され、「比叡山寺」を改めて「延暦寺」と称することになった。45年後の866年には、時の清和天皇より「伝教大師」を賜った。

↑ 伝教大師最澄について。

↑ 比叡山が生んだ高僧。

・ 慈覚大師円仁 (天台密教の基礎を築いた)

・ 智証大師円珍 (天台宗寺門派の祖)

・ 聖応大師良忍 (融通念仏宗の宗祖)

・ 円光大師法然 (浄土宗の宗祖)

・ 千光国師栄西 (臨済宗の宗祖)

・ 見信大師親鸞 (浄土真宗の宗祖)

・ 承陽大師道元 (曹洞宗の宗祖)

・ 立正大師日蓮 (日蓮宗の宗祖)

・ 円照大師一遍 (時宗の開祖)

・ 慈摂大師真盛 (天台宗新盛派の祖)

東塔地域は最澄(伝教大師)が延暦寺を開いた発祥の地です。阿弥陀堂、東塔、大講堂、根本中堂、文殊楼、延暦寺会館を見ました。

根本中堂は2016年から10年間にわたる大改修がされており、その様子を一部見ることができます。

大講堂の近くには天台宗祈念碑や、修禅大師義真尊者顕彰碑があり、中国から来られた宗教家達が記念写真を撮っていました。

中学校の修学旅行で、延暦寺会館に宿泊した記憶があります。真夜中に窓の外をを覗くと、杉に巨大な蝉人間が止まっているように見えてびっくりしましたが、朝に見ると、巨大なコブでした。

座禅を組み、体験として棒で肩を叩いて頂いた記憶が残っています。

↑ 延暦寺の阿弥陀堂で記念撮影。

↑ 阿弥陀堂と東塔。

↑ 東塔。

↑ 戒壇院。

↑ 大講堂で記念撮影。

↑ 大講堂。

↑ 最澄像。(伝教大師童形像)。

↑ 根本中堂。 最澄が788年に創建したお堂で、国宝に指定されている。2016年より約10年に及ぶ大改修が行われており、一部改修の様子を見ることができる。

↑ 根本中堂。(総本堂)。

↑ 改修の様子。

↑ 根本中堂から文殊楼へ進む階段。

↑ 文殊楼。

↑ 延暦寺会館と大書院が見える。

↑ 右は大書院、左は延暦寺会館。

↑ 大書院にて。

↑ 延暦寺会館。 中学校の修学旅行で泊まった。

↑ 延暦寺会館の中。

↑ 延暦寺会館の窓から見た、滋賀県野洲市の三上山。

↑ 琵琶湖の対岸は草津市。

↑ 琵琶湖に突き出ている部分は、坂本城址公園。

滋賀県大津市坂本の街。

↑ 中国浙江省の天台山で悟りを開いた智顗(ちぎ)は天台大師と呼ばれた。最澄は天台山で学んだ後、伝教大師として比叡山で天台宗を開いた。

1996年に智顗(ちぎ)没後1400年の法要時に、「天台宗祈念碑」が建立された。中国、韓国、日本の仏教徒が世界平和を祈念し、3か国の表記が祈念碑に刻まれている。

↑ 修禅大師義真尊者顕彰碑。

義真は相模国出身で、中国語に堪能であった。最澄が遣唐使として中国に渡った時、通訳士として最澄に随行した。最澄が亡くなった後、天台宗の僧首となり、修禅大師と呼ばれた。

↑ 中国人の宗教者が沢山来ていた。

↑ 一隅を照らそう。

↑ 大講堂と中国人宗教家達。

↑ 最澄(伝教大師)の教え。「一隅を照らす運動」。

伝教大師の著わした「山家学生式」の冒頭に、「国宝とは何物ぞ、道心なり、道心ある人を名づけて国宝となす。一隅を照らす、これ則ち国宝なり」とある。皆が社会の一隅を照らす道心ある国宝的人物となり、誰もが生きがいを持つことのできる社会を実現するための運動。

↑(1) 比叡山の麓の坂本の地には、後漢の孝献帝の子孫で日本に帰化した三津首(みつのおひと)の一族が住んでおり、767年8月18日に三津首・百枝(ももえ)公の家に男の子が生まれた。それが日本天台宗比叡山の開祖となる、伝教大師最澄であった。

↑ (2)幼名は広野といい、神童との誉れが高く、一を聞いて十を知る才能を発揮した。

↑ (3)12歳のときに、近江国分寺の行表法師の門に入り出家した。15歳になって正式な僧となり、名を最澄と改めた。20歳の時に奈良の東大寺戒壇院で具足戒を受け、僧侶としての資格を全て得た。

↑ (4)行表法師の元で修行していた頃、比叡山の麓の新宮禅院に籠り懺悔をしていると、香炉の中に仏舎利を見つけた。その仏舎利をまつり礼拝供養すると、多くの霊験が現れた。

↑ (5)785年に比叡山に登り、山中に小さな庵を結び、毎日大乗経を読誦し、ひたすら座禅瞑想につとめて一心に修行した。

↑ (6)ある日、香気のある古木が見つかった。それは仙人たちが護っている霊木であった。大師は早速身を清めて、一刀三礼のもと、薬師如来、釈迦如来、阿弥陀如来の三体の仏像を刻んだ。

↑(7)788年には比叡山寺(一乗止観院・現在の根本中堂)を創建し、自作の薬師如来を本尊とし、永代不滅の常燈明を手づから供えた。

↑(8)794年に竣工した比叡山寺一乗止観院(のちの根本中堂)の落慶供養の盛儀には、ときの帝である桓武天皇が行幸され、この法会に臨まれたと伝えられている。桓武天皇は平安京の鬼門に当たる比叡山寺を、国家を鎮め護る道場として期待された。

↑ (9)比叡山新仏教の理念を、中国天台大師の法華経に見出し、その法華経の宣布に力を注いだ。802年の夏和気氏の氏寺である京都高尾山寺での盛大なる講演会で、天台大師の名著を講ずると、大師の名声は鳴り響いた。

↑ (10)天台の教えを深く知るため、唐(中国)に渡ることになり、弟子の義真を通訳につれて804年、38歳の7月6日、遣唐使の一行とともに肥前国の田浦を船出した。暴風にあい、船が沈みそうになった時、大使は仏舎利を海に捧げて平穏を祈り、9月1日に中国明州(寧波)の地に着いた。

↑ (11)中国の天台宗の祖山天台山(浙江省台州)に登り、天台大師の法灯を継ぐ高僧から天台の法門を残らず伝えられた。そのとき、天台山の開かずの経蔵が大師の所持する八舌鍵で開くことができたので、天台山の僧徒はいずれも驚嘆し、秘蔵の典籍や法具までことごとく大師に授けたという。

↑ (12)8カ月の在唐受法の末、当時の仏教のすべてを学び取り、805年7月に一年ぶりに無事帰国された。新たな天台の法門や真言密教の教えを世に広めるように朝廷より勅宣が下された。翌806年には南都6宗と並び、比叡山の天台法華宗(日本天台宗)が公認された。

↑(13)大師とともに平安初期、仏教界の二大名星と称される弘法大師は、大師と同じく804年に入唐留学された。両師の交際は、809年に弘法大師が比叡山に登ってこられたのに始まる。その後しばらく親密な交際が続けられたが、弘法大師の真言密教至上主義は伝教大師の法華一乗の立場とは、思想的に相いれないものであった。

↑ (14)816年には東国に赴き、下野(栃木県)、上野(群馬県)の地で法華経を納めた宝塔を建立し、東国強化の拠点とした。また美濃(岐阜県)より信濃(長野県)に通ずる険しい御坂峠の両麓に2院を建てて、無料宿泊所にした。

↑(15)天台宗の経典である法華経は、人は全てみな仏の子として普遍的尊厳性をもつ事を強調するが、当時奈良仏教を代表する法相宗は、先天的差別説を唱え、天台の大師を攻撃したので、大師はそれらを論破した。

↑「(16)852年、52歳の時、大師はついに小乗の戒律を捨て、大乗の戒律によることを宣言した。続いて「一隅を照らす」国宝的人材の養成を眼目とする「山家学生式」を定め、比叡山の学生の行動基準を法華経の精神に基づく大乗教に求めた。

↑(17) 822年に病の床につき、6月4日に56歳の生涯を終えた。

↑(18)大師入滅の翌823年には、桓武天皇ゆかりの年号「延暦寺」を寺号とする勅額が下され、「比叡山寺」を改めて「延暦寺」と称することになった。45年後の866年には、時の清和天皇より「伝教大師」を賜った。

↑ 伝教大師最澄について。

↑ 比叡山が生んだ高僧。

・ 慈覚大師円仁 (天台密教の基礎を築いた)

・ 智証大師円珍 (天台宗寺門派の祖)

・ 聖応大師良忍 (融通念仏宗の宗祖)

・ 円光大師法然 (浄土宗の宗祖)

・ 千光国師栄西 (臨済宗の宗祖)

・ 見信大師親鸞 (浄土真宗の宗祖)

・ 承陽大師道元 (曹洞宗の宗祖)

・ 立正大師日蓮 (日蓮宗の宗祖)

・ 円照大師一遍 (時宗の開祖)

・ 慈摂大師真盛 (天台宗新盛派の祖)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行(関西)] カテゴリの最新記事

-

神戸モザイク・大観覧車(2022年12月4日) 2023.12.31

-

神戸ポートタワー改修中(2022年12月4日) 2023.12.30

-

神戸・メリケンパーク(2022年12月4日) 2023.12.29

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

山歩き / Hiking

(82)河合奈保子さん

(484)歌謡曲/映画/テレビ

(202)ウォーキング

(39)メーテル

(45)美術 / Art

(250)ガンダム・イデオンなどロボット

(13)ゴジラ、ガメラ、ウルトラ、仮面ライダー

(30)星 / Stars

(77)カワセミ / Kingfishers

(18)鉄道 / Trains

(193)飛行機の機窓/飛行機

(32)カメラ / Camera

(5)本、雑誌、記録

(80)英語の本

(2)鳥類 / Birds

(29)ペット / Pet

(42)国内旅行(関東・甲州・信州)

(296)国内旅行 (東海・北陸)

(14)国内旅行(関西)

(67)国内旅行(中国地方)

(55)国内旅行(九州)

(70)国内旅行(四国)

(10)国内旅行(東北)

(1)国内旅行(北海道)

(15)城

(52)気象・災害

(22)昆虫/Insects

(5)花・植物

(9)車窓

(10)パンダ

(4)ヨーロッパの曲

(4)オランダ / The Netherlands

(1)オーストリア/Austria

(1)ドイツ/Germany

(2)フランス/FRANCE

(2)イタリア(ITALY)

(7)イギリス(UK)

(4)アメリカ/U.S.A

(6)中国/China

(40)シンガポール/SINGAPORE

(3)台湾

(1)料理

(25)スポーツ

(62)病気

(7)ニュース

(2)© Rakuten Group, Inc.