カテゴリ: 星 / Stars

2010年7月29日、天体望遠鏡の反射鏡を研磨して作る講習会に参加しました。

池谷・関彗星の発見で大変有名な池谷薫(いけやかおる)さんに、反射鏡の研磨を教えていただきました。

二枚の丸い板ガラス(上:鏡材と下:盤ガラス)の間に研磨剤を入れて、規則的に鏡材を持って手を動かしながら下の板ガラスを削っていき、凹面鏡の形にしていきます。研磨剤の粒の大きさを順番に細かくして、荒ズリ、中ズリ、仕上げズリと進みます。

途中では凹面鏡の焦点距離を確認したり、フーコーテストで凹面鏡の凹凸の状態を確認します。

松脂とアスファルトを似て溶かし、盤ガラスの上に付けてピッチ盤を作ります。その後ナイフでピッチに格子状の溝を作ります。鏡材にはタールで取っ手を付け、高価で細かい酸化セリウムを水に溶かしたものを中に挟んで研磨します。

最後はフーコーテストをして、きれいな凹面鏡のパターンになっておれば研磨終了です。

メッキ業者に鏡材をメッキしてもらうと、反射望遠鏡の主鏡ができます。

1668年にニュートンが反射望遠鏡を作りましたが、研磨して鏡を作る方法は現代でも基本的に変わっていません。

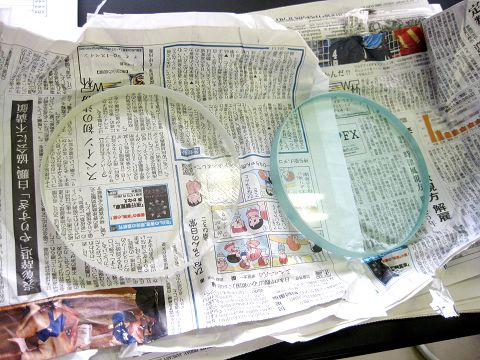

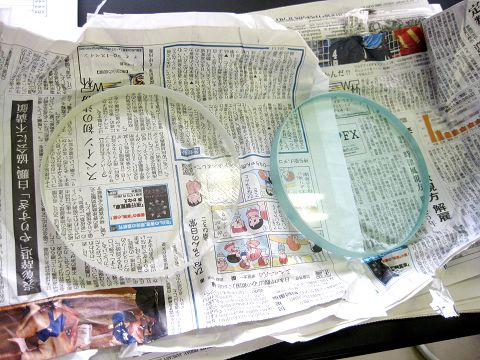

↑ 二枚の丸い板ガラス(鏡材と盤ガラス)

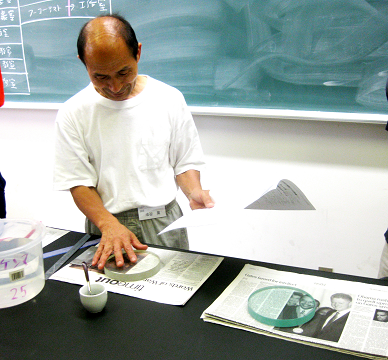

↑ 池谷薫さんの説明が始まる。

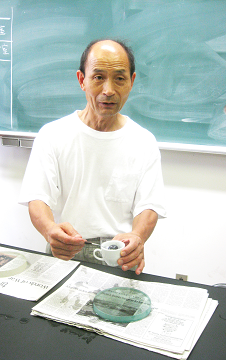

↑ 盤ガラスの上に研磨剤を付ける。

↑ 研磨剤が盤ガラスに付く。

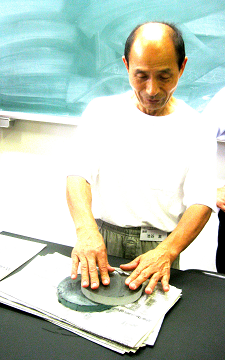

↑ 鏡材を上に乗せて、回転させて荒ズリを始める。

↑ 規則的な手の動きをする。ストローク。

↑ 横ズラシ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

家にある参考文献。

↑ 藤井旭の天体望遠鏡ABC教室/藤井旭/誠文堂新光社/1978年7月20日発売

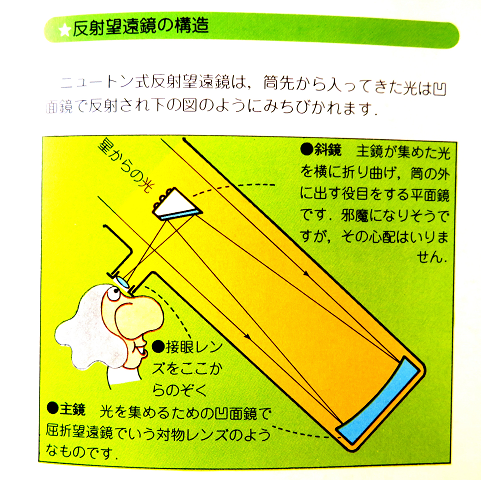

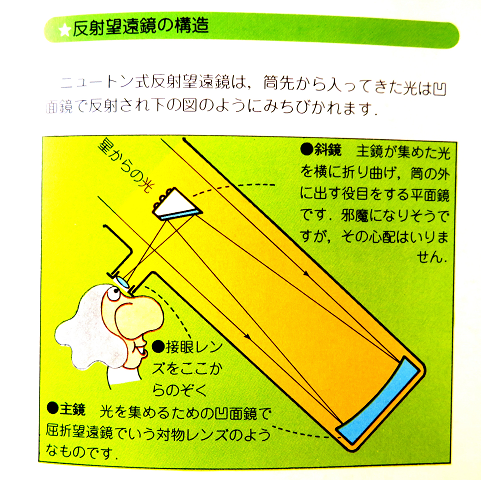

P13 反射望遠鏡の構造。 「主鏡」の凹面鏡を作成した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

↑ 天体望遠鏡の作り方/天文ガイド編集部/誠文堂新光社/1998年3月30日発行。

P12 反射鏡の研磨の手順紹介。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

↑ えびなみつるの完全図解 天体望遠鏡を作ろう/えびなみつる著/監修:池谷薫/誠文堂新光社。

(Since 1912 子供の科学の誠文堂新光社)

P20~21。

池谷・関彗星の発見で大変有名な池谷薫(いけやかおる)さんに、反射鏡の研磨を教えていただきました。

二枚の丸い板ガラス(上:鏡材と下:盤ガラス)の間に研磨剤を入れて、規則的に鏡材を持って手を動かしながら下の板ガラスを削っていき、凹面鏡の形にしていきます。研磨剤の粒の大きさを順番に細かくして、荒ズリ、中ズリ、仕上げズリと進みます。

途中では凹面鏡の焦点距離を確認したり、フーコーテストで凹面鏡の凹凸の状態を確認します。

松脂とアスファルトを似て溶かし、盤ガラスの上に付けてピッチ盤を作ります。その後ナイフでピッチに格子状の溝を作ります。鏡材にはタールで取っ手を付け、高価で細かい酸化セリウムを水に溶かしたものを中に挟んで研磨します。

最後はフーコーテストをして、きれいな凹面鏡のパターンになっておれば研磨終了です。

メッキ業者に鏡材をメッキしてもらうと、反射望遠鏡の主鏡ができます。

1668年にニュートンが反射望遠鏡を作りましたが、研磨して鏡を作る方法は現代でも基本的に変わっていません。

↑ 二枚の丸い板ガラス(鏡材と盤ガラス)

↑ 池谷薫さんの説明が始まる。

↑ 盤ガラスの上に研磨剤を付ける。

↑ 研磨剤が盤ガラスに付く。

↑ 鏡材を上に乗せて、回転させて荒ズリを始める。

↑ 規則的な手の動きをする。ストローク。

↑ 横ズラシ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

家にある参考文献。

↑ 藤井旭の天体望遠鏡ABC教室/藤井旭/誠文堂新光社/1978年7月20日発売

P13 反射望遠鏡の構造。 「主鏡」の凹面鏡を作成した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

↑ 天体望遠鏡の作り方/天文ガイド編集部/誠文堂新光社/1998年3月30日発行。

P12 反射鏡の研磨の手順紹介。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

↑ えびなみつるの完全図解 天体望遠鏡を作ろう/えびなみつる著/監修:池谷薫/誠文堂新光社。

(Since 1912 子供の科学の誠文堂新光社)

P20~21。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[星 / Stars] カテゴリの最新記事

-

ポン・ブルックス彗星を撮影(2024年4月10… 2024.04.21 コメント(2)

-

ポン・ブルックス彗星見えず(2024年3月16日) 2024.03.16

-

星空への招待/福島県浄土平・自転車旅行… 2023.02.13 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

山歩き / Hiking

(82)河合奈保子さん

(484)歌謡曲/映画/テレビ

(202)ウォーキング

(39)メーテル

(45)美術 / Art

(250)ガンダム・イデオンなどロボット

(13)ゴジラ、ガメラ、ウルトラ、仮面ライダー

(30)星 / Stars

(77)カワセミ / Kingfishers

(18)鉄道 / Trains

(193)飛行機の機窓/飛行機

(32)カメラ / Camera

(5)本、雑誌、記録

(80)英語の本

(2)鳥類 / Birds

(29)ペット / Pet

(42)国内旅行(関東・甲州・信州)

(296)国内旅行 (東海・北陸)

(14)国内旅行(関西)

(67)国内旅行(中国地方)

(55)国内旅行(九州)

(70)国内旅行(四国)

(10)国内旅行(東北)

(1)国内旅行(北海道)

(15)城

(52)気象・災害

(22)昆虫/Insects

(5)花・植物

(9)車窓

(10)パンダ

(4)ヨーロッパの曲

(4)オランダ / The Netherlands

(1)オーストリア/Austria

(1)ドイツ/Germany

(2)フランス/FRANCE

(2)イタリア(ITALY)

(7)イギリス(UK)

(4)アメリカ/U.S.A

(6)中国/China

(40)シンガポール/SINGAPORE

(3)台湾

(1)料理

(25)スポーツ

(62)病気

(7)ニュース

(2)© Rakuten Group, Inc.