カテゴリ: 本、雑誌、記録

2021年8月8日、東京オリンピックが閉幕しました。

期間中、新聞紙の五輪記事を切って保存しました。週刊誌や五輪本を購入して、少しずつ読んでいます。

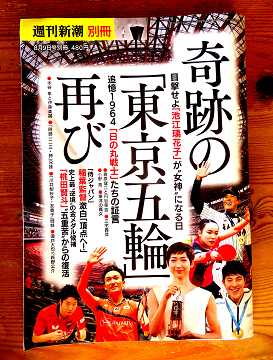

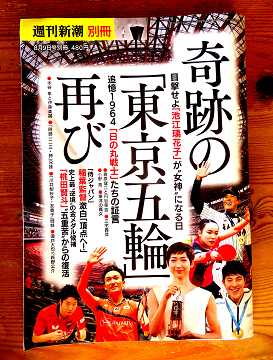

「週刊新潮別冊(奇跡の『東京五輪』再び)2021年8月9日号/新潮社」の中に、「追憶の東京五輪1964-2020」と言う特集があります。

p45には、「焦土と化してわずか19年後の1964年。敗戦国・日本が開催した東京五輪は成功を収め、世界中から『奇跡』と称賛された。その舞台に立った戦士と支えた裏方たちにインタビュー。半世紀超の歳月を経て、栄光の舞台裏が明かされる。

*2019年8月~2020年8月に『週刊新潮』に連載した『追憶の東京五輪』の再録です」と書いてあります。

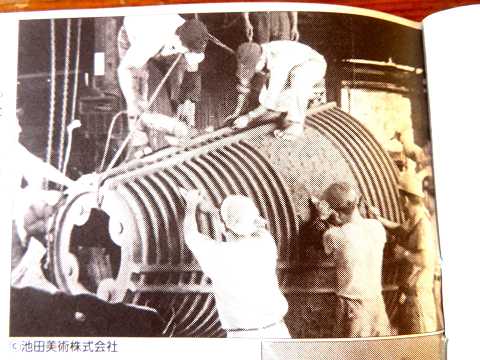

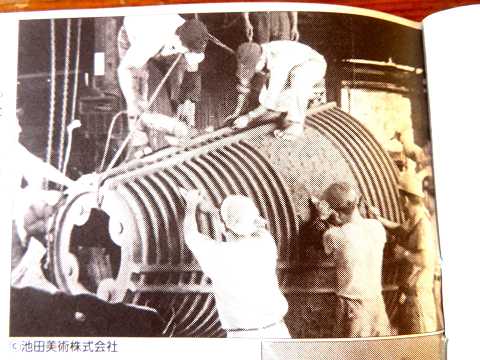

どの記事も面白かったのですが、p78~79に、「聖火台制作メンバー 鈴木昭重」「キューポラの街『名鋳物師』が命を懸けた『聖火台』秘話」という話が心に残りました。

1964年東京オリンピックの聖火台ですが、元々は1958年に国立競技場で開催されたアジア競技大会用に作られたそうです。聖火台は高さ2.1メートル、重さ2.6トンという難度の高いものが設計され、工期は3カ月で予算は20万円程度という厳しい条件でした。白羽の矢が立ったのが、キューポラのある街で有名な埼玉県川口市の鋳物師・鈴木萬之助さんだったそうです。萬之助さんは数年前に引退しており、4人の子どもたちが仕事を引き継いでいたのですが、萬之助さんは図面を見て、「仕事は損得で決めるものじゃない」と言って引き受けたそうです。

2ヵ月後には鋳型を完成させて、”湯”と言われる1370℃の鉄2トンを流したのですが、途中で湯の圧力に耐えられず、鋳形を締めていたボルトが1カ所弾けてしまい、湯が流れ出てしまいました。

萬之助さんはショックで体調を崩し、失敗から8日後に急逝しました。

納品まで1カ月しかなく、現場の指揮は三男に託され、それを3人の兄弟が支えたそうです。

萬之助さんが亡くなる前、大きなボルトを使えと、遺言のように口にしたそうです。

そこで、鋳型は大きなサイズのボルトを使って鉄を流し、作業は無事成功しました。聖火台はトラックで国立競技場に運ばれ、アジア大会は成功します。

1964年には新しい聖火台をつくる話もありましたが、五輪担当大臣を務めた河野一郎さんが、「何をいっているんだ。命を懸けて作った聖火台をなぜ使わない」と言って、この聖火台が東京五輪でも使われたそうです。

東京オリンピックスタジアムの近くに、1964年の聖火台(縮尺3/4)が設置されています。上記の話を読むと、感慨深く特別な気持ちになります。

↓「週刊新潮別冊(奇跡の『東京五輪』再び)2021年8月9日号/新潮社」

↓p78~79。追憶の東京五輪。1964年聖火台メンバー。

↓p79。聖火台製造。

↓ 第18回オリンピック競技大会(1964/東京)聖火台

The cauldron. The Games of the XUIIIth Olympiad Tokyo 1964 縮尺3/4」

↑ オリンピック競技場近くにある。

↑ オリンピック競技場と五輪マーク。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2020年東京オリンピックに関する、新聞の切り抜きと雑誌。

↑ オリンピックに関する記事は、ちぎってまとめた。(2021年7月21日 朝日新聞)

東京五輪 きょう競技スタート。

↑ 2021年7月24日 日刊スポーツ。 始まった東京五輪。

↑ 2021年8月9日 朝日新聞。 東京五輪閉幕。日本メダル最多58。

↑ 東京2020オリンピック総集編 週刊朝日増刊/朝日新聞出版。

東京オリンピック総集編!Sports Graphic NUMBER. 完全保存版 東京五輪激闘録/文藝春秋。

↑ 週刊新潮別冊 2021年8月9日別冊(奇跡の『東京五輪』再び)/新潮社。

週刊文春 2021年8月12・19日夏の特大号/文藝春秋。

↑週刊現代 2021年8月7・14日号/講談社。

週刊ポスト 2021年8月13号/小学館。

期間中、新聞紙の五輪記事を切って保存しました。週刊誌や五輪本を購入して、少しずつ読んでいます。

「週刊新潮別冊(奇跡の『東京五輪』再び)2021年8月9日号/新潮社」の中に、「追憶の東京五輪1964-2020」と言う特集があります。

p45には、「焦土と化してわずか19年後の1964年。敗戦国・日本が開催した東京五輪は成功を収め、世界中から『奇跡』と称賛された。その舞台に立った戦士と支えた裏方たちにインタビュー。半世紀超の歳月を経て、栄光の舞台裏が明かされる。

*2019年8月~2020年8月に『週刊新潮』に連載した『追憶の東京五輪』の再録です」と書いてあります。

どの記事も面白かったのですが、p78~79に、「聖火台制作メンバー 鈴木昭重」「キューポラの街『名鋳物師』が命を懸けた『聖火台』秘話」という話が心に残りました。

1964年東京オリンピックの聖火台ですが、元々は1958年に国立競技場で開催されたアジア競技大会用に作られたそうです。聖火台は高さ2.1メートル、重さ2.6トンという難度の高いものが設計され、工期は3カ月で予算は20万円程度という厳しい条件でした。白羽の矢が立ったのが、キューポラのある街で有名な埼玉県川口市の鋳物師・鈴木萬之助さんだったそうです。萬之助さんは数年前に引退しており、4人の子どもたちが仕事を引き継いでいたのですが、萬之助さんは図面を見て、「仕事は損得で決めるものじゃない」と言って引き受けたそうです。

2ヵ月後には鋳型を完成させて、”湯”と言われる1370℃の鉄2トンを流したのですが、途中で湯の圧力に耐えられず、鋳形を締めていたボルトが1カ所弾けてしまい、湯が流れ出てしまいました。

萬之助さんはショックで体調を崩し、失敗から8日後に急逝しました。

納品まで1カ月しかなく、現場の指揮は三男に託され、それを3人の兄弟が支えたそうです。

萬之助さんが亡くなる前、大きなボルトを使えと、遺言のように口にしたそうです。

そこで、鋳型は大きなサイズのボルトを使って鉄を流し、作業は無事成功しました。聖火台はトラックで国立競技場に運ばれ、アジア大会は成功します。

1964年には新しい聖火台をつくる話もありましたが、五輪担当大臣を務めた河野一郎さんが、「何をいっているんだ。命を懸けて作った聖火台をなぜ使わない」と言って、この聖火台が東京五輪でも使われたそうです。

東京オリンピックスタジアムの近くに、1964年の聖火台(縮尺3/4)が設置されています。上記の話を読むと、感慨深く特別な気持ちになります。

↓「週刊新潮別冊(奇跡の『東京五輪』再び)2021年8月9日号/新潮社」

↓p78~79。追憶の東京五輪。1964年聖火台メンバー。

↓p79。聖火台製造。

↓ 第18回オリンピック競技大会(1964/東京)聖火台

The cauldron. The Games of the XUIIIth Olympiad Tokyo 1964 縮尺3/4」

↑ オリンピック競技場近くにある。

↑ オリンピック競技場と五輪マーク。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2020年東京オリンピックに関する、新聞の切り抜きと雑誌。

↑ オリンピックに関する記事は、ちぎってまとめた。(2021年7月21日 朝日新聞)

東京五輪 きょう競技スタート。

↑ 2021年7月24日 日刊スポーツ。 始まった東京五輪。

↑ 2021年8月9日 朝日新聞。 東京五輪閉幕。日本メダル最多58。

↑ 東京2020オリンピック総集編 週刊朝日増刊/朝日新聞出版。

東京オリンピック総集編!Sports Graphic NUMBER. 完全保存版 東京五輪激闘録/文藝春秋。

↑ 週刊新潮別冊 2021年8月9日別冊(奇跡の『東京五輪』再び)/新潮社。

週刊文春 2021年8月12・19日夏の特大号/文藝春秋。

↑週刊現代 2021年8月7・14日号/講談社。

週刊ポスト 2021年8月13号/小学館。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[本、雑誌、記録] カテゴリの最新記事

-

磯田道史さんと折々のことば 2024.05.24 コメント(2)

-

2024年2月から4月までに読んだ本 2024.05.01 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

山歩き / Hiking

(82)河合奈保子さん

(484)歌謡曲/映画/テレビ

(202)ウォーキング

(39)メーテル

(45)美術 / Art

(250)ガンダム・イデオンなどロボット

(13)ゴジラ、ガメラ、ウルトラ、仮面ライダー

(30)星 / Stars

(77)カワセミ / Kingfishers

(18)鉄道 / Trains

(193)飛行機の機窓/飛行機

(32)カメラ / Camera

(5)本、雑誌、記録

(80)英語の本

(2)鳥類 / Birds

(31)ペット / Pet

(42)国内旅行(関東・甲州・信州)

(296)国内旅行 (東海・北陸)

(14)国内旅行(関西)

(67)国内旅行(中国地方)

(55)国内旅行(九州)

(70)国内旅行(四国)

(10)国内旅行(東北)

(1)国内旅行(北海道)

(15)城

(52)気象・災害

(22)昆虫/Insects

(5)花・植物

(9)車窓

(10)パンダ

(4)ヨーロッパの曲

(4)オランダ / The Netherlands

(1)オーストリア/Austria

(1)ドイツ/Germany

(2)フランス/FRANCE

(2)イタリア(ITALY)

(7)イギリス(UK)

(4)アメリカ/U.S.A

(6)中国/China

(40)シンガポール/SINGAPORE

(3)台湾

(1)料理

(25)スポーツ

(62)病気

(7)ニュース

(2)© Rakuten Group, Inc.