カテゴリ: 国内旅行(九州)

2018年2月10日、佐賀県唐津市で唐津城を見た後、近くにある「からつ曳山(ひきやま)展示場」を見学しました。

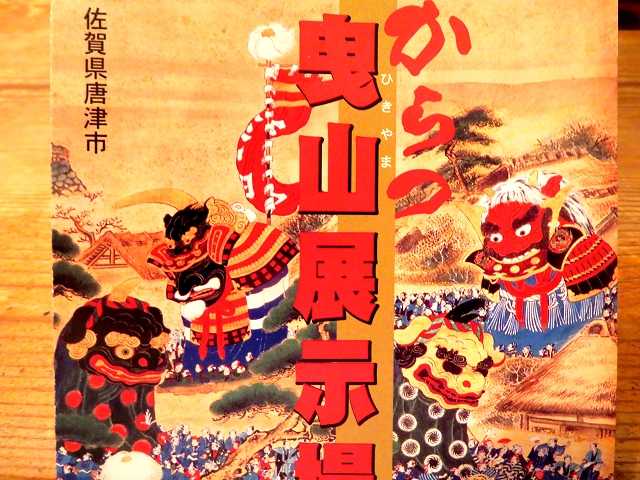

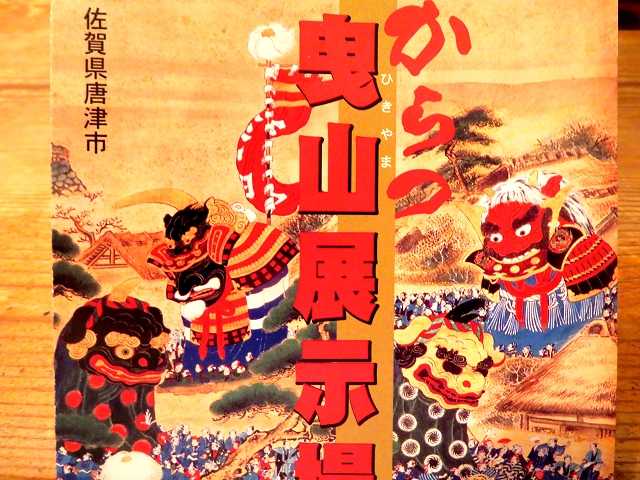

パンフレットの一部を下記紹介します。

【ユネスコ無形文化財 唐津くんち曳山】

城下町としての唐津の町は、慶長の頃(西暦1600年頃)寺沢志摩守広高が唐津城を築いた時に始まりますが、唐津っ子の産土神(うぶすながみ)である唐津神社の秋祭は、築城前の古くから行われていました。

町人衆の篤い敬神の誠は、文政2年(1819年)刀町の赤獅子の奉納に現れ、以来明治9年までの57年間に15台の曳山が次々と奉納され(うち紺屋町の黒獅子は明治中期に損滅)、これらの貴重な町人文化の遺産は、幾多の苦難に耐え守り継がれ、曳き続けられてきました。

「唐津くんち」は、唐津神社の秋季例大祭であり毎年11月3・4日に行われていますが、2日の夜は宵曳山(よいやま)と呼び、14台の曳山は飾り提灯に彩られ、万燈に映える金銀丹青も鮮やかに華麗なる巡行が展開されます。

~

曳山は、木組み・粘土の原型や木型の上に和紙を数百回張り重ね、麻布を張り、幾種類もの漆で塗り上げ、金銀を施して仕上げたもので、完成までには3年前後の歳月を要したと伝えられています。多種多

様な姿態の造形美は稀に見る優れた工芸品として、佐賀県の重要有形民俗文化財に指定されています。

↓ 「からつ曳山(ひきやま)展示場」パンフレット。

ーーーーーーーーーーーーーーー

↓ 曳山展示場。

ーーーーーーーーー

↓ 1番曳山 赤獅子 刀町 文政2年(1819)

ーーーーーーー

↓ 2番曳山 青獅子 中町 文政7年(1824)

ーーーーーー

↓ 3番曳山 亀と浦島太郎 材木町 天保12年(1841)

ーーーーーー

↓ 4番曳山 源義経の兜 呉服町 天保15年(1844)

ーーーーーー

↓ 5番曳山 鯛 魚屋町 弘化2年(1845)

ーーーーーー

↓ 6番曳山 鳳凰丸 大石町 弘化3年(1846)

ーーーーーー

↓ 7番曳山 飛龍 新町 弘化3年(1846)

ーーーーーー

↓ 8番曳山 金獅子 弘化4年(1847)

ーーーーーー

↓ 9番曳山 武田信玄の兜 木綿町 元治元年(1864)

ーーーーーー

↓ 10番曳山 上杉謙信の兜 平野町 明治2年(1869)

ーーーーーーー

↓ 11番曳山 酒呑童子と源頼光の兜 米屋町 明治2年(1869)

ーーーーーーー

↓ 12番曳山 珠取獅子 京町 明治8年(1875)

ーーーーーーー

↓ 13番曳山 鯱 水主町 明治9年(1876)

ーーーーーー

↓ 14番曳山 七宝丸 江川町 明治9年(1876)

パンフレットの一部を下記紹介します。

【ユネスコ無形文化財 唐津くんち曳山】

城下町としての唐津の町は、慶長の頃(西暦1600年頃)寺沢志摩守広高が唐津城を築いた時に始まりますが、唐津っ子の産土神(うぶすながみ)である唐津神社の秋祭は、築城前の古くから行われていました。

町人衆の篤い敬神の誠は、文政2年(1819年)刀町の赤獅子の奉納に現れ、以来明治9年までの57年間に15台の曳山が次々と奉納され(うち紺屋町の黒獅子は明治中期に損滅)、これらの貴重な町人文化の遺産は、幾多の苦難に耐え守り継がれ、曳き続けられてきました。

「唐津くんち」は、唐津神社の秋季例大祭であり毎年11月3・4日に行われていますが、2日の夜は宵曳山(よいやま)と呼び、14台の曳山は飾り提灯に彩られ、万燈に映える金銀丹青も鮮やかに華麗なる巡行が展開されます。

~

曳山は、木組み・粘土の原型や木型の上に和紙を数百回張り重ね、麻布を張り、幾種類もの漆で塗り上げ、金銀を施して仕上げたもので、完成までには3年前後の歳月を要したと伝えられています。多種多

様な姿態の造形美は稀に見る優れた工芸品として、佐賀県の重要有形民俗文化財に指定されています。

↓ 「からつ曳山(ひきやま)展示場」パンフレット。

ーーーーーーーーーーーーーーー

↓ 曳山展示場。

ーーーーーーーーー

↓ 1番曳山 赤獅子 刀町 文政2年(1819)

ーーーーーーー

↓ 2番曳山 青獅子 中町 文政7年(1824)

ーーーーーー

↓ 3番曳山 亀と浦島太郎 材木町 天保12年(1841)

ーーーーーー

↓ 4番曳山 源義経の兜 呉服町 天保15年(1844)

ーーーーーー

↓ 5番曳山 鯛 魚屋町 弘化2年(1845)

ーーーーーー

↓ 6番曳山 鳳凰丸 大石町 弘化3年(1846)

ーーーーーー

↓ 7番曳山 飛龍 新町 弘化3年(1846)

ーーーーーー

↓ 8番曳山 金獅子 弘化4年(1847)

ーーーーーー

↓ 9番曳山 武田信玄の兜 木綿町 元治元年(1864)

ーーーーーー

↓ 10番曳山 上杉謙信の兜 平野町 明治2年(1869)

ーーーーーーー

↓ 11番曳山 酒呑童子と源頼光の兜 米屋町 明治2年(1869)

ーーーーーーー

↓ 12番曳山 珠取獅子 京町 明治8年(1875)

ーーーーーーー

↓ 13番曳山 鯱 水主町 明治9年(1876)

ーーーーーー

↓ 14番曳山 七宝丸 江川町 明治9年(1876)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行(九州)] カテゴリの最新記事

-

藤井聡太さんと羽生善治さんの色紙(吉野… 2024.03.09

-

長崎かまぼこ自動販売機(2023年10月15日) 2024.03.04

-

長崎本石灰町の御朱印船(2023年10月15日) 2024.03.03

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

山歩き / Hiking

(82)河合奈保子さん

(484)歌謡曲/映画/テレビ

(202)ウォーキング

(39)メーテル

(45)美術 / Art

(250)ガンダム・イデオンなどロボット

(13)ゴジラ、ガメラ、ウルトラ、仮面ライダー

(30)星 / Stars

(77)カワセミ / Kingfishers

(18)鉄道 / Trains

(195)飛行機の機窓/飛行機

(32)カメラ / Camera

(5)本、雑誌、記録

(84)英語の本

(2)鳥類 / Birds

(31)ペット / Pet

(43)国内旅行(関東・甲州・信州)

(296)国内旅行 (東海・北陸)

(14)国内旅行(関西)

(67)国内旅行(中国地方)

(55)国内旅行(九州)

(70)国内旅行(四国)

(10)国内旅行(東北)

(1)国内旅行(北海道)

(15)城

(52)気象・災害

(22)昆虫/Insects

(5)花・植物

(9)車窓

(10)パンダ

(4)ヨーロッパの曲

(4)オランダ / The Netherlands

(1)オーストリア/Austria

(1)ドイツ/Germany

(2)フランス/FRANCE

(2)イタリア(ITALY)

(7)イギリス(UK)

(4)アメリカ/U.S.A

(6)中国/China

(40)シンガポール/SINGAPORE

(3)台湾

(1)料理

(25)スポーツ

(62)病気

(7)ニュース

(2)© Rakuten Group, Inc.