カテゴリ: 鉄道 / Trains

2023年9月10日午後、名古屋の「リニア・鉄道館」に行きました。

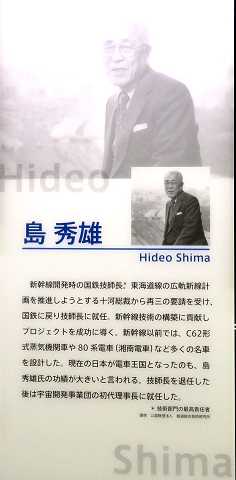

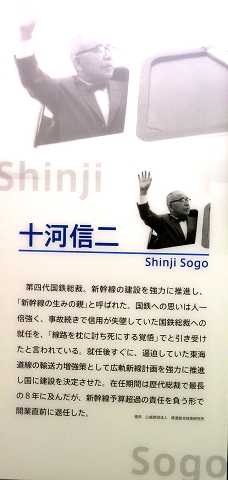

2階に歴史展示室があり、東海道新幹線の誕生の経緯やプロジェクトについて、資料の展示がありました。島秀雄(しまひでお)氏、十河信二(そごうしんじ)氏についても紹介されていました。

ーーーーーーーーーーーーー

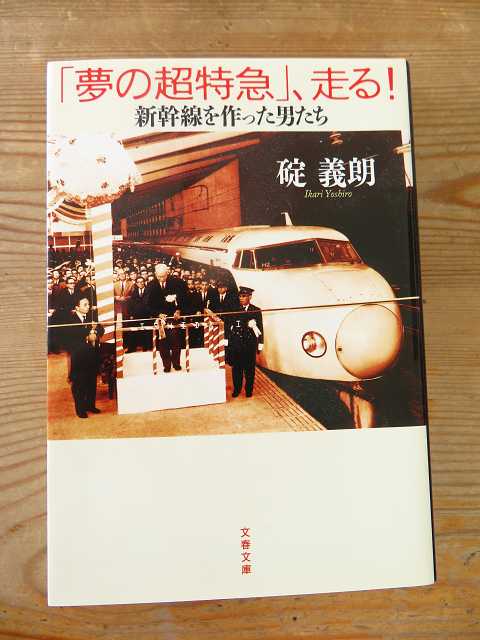

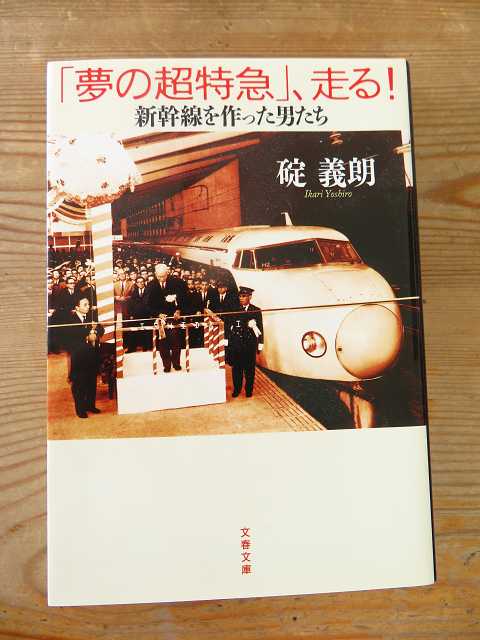

「『夢の超特急』、走る! 新幹線を作った男たち/碇義朗/文藝春秋/文春文庫」という本を持っており、東海道新幹線の誕生や、島秀雄氏、十河信二氏について、詳しく知ることができました。

この本ですが、裏表紙に次の文章が書いてあります。

昭和39年(1964年)10月1日午前6時、新幹線「ひかり」1号と2号が同時に東京都新大阪の駅をスタートした。しかし記念すべきその場に、最大の功労者ともいうべき、前国鉄総裁・十河信二、技師長・島秀雄、建設担当常務・大石重成の姿はなかった。世紀の一大プロジェクトに果敢に挑んだ男たちの姿を描く感動のノンフィクション。

ーーーーーーーーーーーーーーー

【島秀雄(しまひでお)氏】

P18~19

大正14年春、東京帝国大学機械工学科を首席で卒業した島秀雄は、かつて父安二郎がいた鉄道省に入り、工作局車両課でこれも父のあとを継いで蒸気機関車の設計をやるようになった。

栴檀は双葉より芳し。秀雄はめきめき頭角をあらわし、C53形、C56形、C57形などの客車けん引用蒸気機関車の設計にかかわったのち、昭和10年には30歳そこそこの若さで貨物用主力機となるD51形の主任設計者に指名された。

D51形、俗にデゴイチの愛称で今も親しまれているこの蒸気機関車は1年後に完成し、昭和20年までに1115両も製造されて日本を代表する名機といわれるようになった。

だから島の2度目の海外出張は鉄道全般の勉強もあったが、主目的は蒸気機関車の研究にあった。

島がまず落ちついたドイツは当時、電気機関車、蒸気機関車と両方の世界速度記録(このほかプロペラつき気動車「レール・ツェッペリン」号による時速230キロの記録もあった)を持ち、フランス、イギリスと並んで鉄道での先端技術を競っていた。そしてドイツ国鉄が時速200.4キロの蒸気機関車による世界速度記録を樹立したのは、島が到着する少し前の5月11日のことであった。

P29

戦前の昭和12年、すでに日本を代表するSLの傑作といわれたD51形をはじめ、数多くの蒸気機関車を生みだした島秀雄は、再びその能力を”心ならずも”蒸気機関車設計に振り向けることになった。

その手はじめは、貨物用として戦時中大量につくられていたD51形、D52形の改造で、能力に余裕があるその巨大なボイラーを生かし、足まわりを新製して旅客用につくり変えた。

そうして大型の旅客用蒸気機関車が比較的安く、しかも短時日で完成し、それぞれD51形改がC61形、D52形改がC62形となり、これも戦前に島が設計して戦後に生産が復活されたC57形、C59形とともに旅客輸送の主役となった。

C61形は約33両、C62形は49両がそれぞれ製造されたが、なかでもC62形はボイラー能力、全長、全重量のいずれもわが国最大の蒸気機関車となり、多くの特急列車をけん引した。昭和50年12月、函館本線で蒸気列車を引いたのが最後の舞台となったが、島はその後、わが国最後の新設蒸気機関車となった昭和23年のE10形を経て、もう一度新型SLの設計を手がけている。

P36

昭和26年4月24日、京浜東北線桜木町駅構内で発生した大参事で島の人生は一挙に暗転した。

P39

「200名近くも死傷者を出しておきながら、その尊い経験を素直に反省する機会とすることに、あえて目をつぶろうとする国鉄内部の空気にイヤ気がさし、こんなところにいるものかという気持ちになった」

当時の心境を島はそう語るが、桜木町事件から4カ月後、事故対策の手当てを完全に終えてからやめた。

P40

島は請われて住友金属工業に入り、車両関係の仕事を手伝うことになった。

ーーーーーーーーーーーーー

【十河信二氏】

P44

明治17年生れ。松山中学から一高、東大(法科大学政治学科)を経て明治42年に国鉄の前身である鉄道院に入り、大正8年経理局紅梅第一課長、翌9年同会計課長、そして大正13年には鉄道省経理局長へと順調な栄進な道を歩んだ十河信二は、大正15年に疑獄事件の嫌疑にからんで国鉄をやめた。

大正12年の関東大震災で帝都復興院というのができ、十河は総裁になった後藤新平によばれ兼任で復興院書記官になったが、そのときの区画整理用地買収に関する収賄容疑で逮捕、起訴されたことが、十河の鉄道人生を狂わせた。

P47~47

静岡県焼津港の漁船第5福竜丸が、マーシャル諸島のビキニ環礁で行われたアメリカの水爆実験の灰をかぶったことが世間の大きな話題になった昭和29年の秋、とかく事故やサービスなどの点で評判の悪かった国鉄に追討ちをかけるかのような大参事が発生した。

9月26日、日本海の東北地方よりを進んでいた台風15号の動きを誤認して出港した国鉄の青函連絡船「洞爺丸」が、港口を出た直後に瞬間最大50メートルを超える大暴風雨に見舞われて転覆沈没したのを初め、「第11青函丸」「日高丸」「北見丸」「十勝丸」の5隻が沈没し、死者行方不明1430人を出したのである。

中でも死者行方不明1155人を出した「洞爺丸」の事故は、かつて北大西洋で氷山と衝突して沈んだイギリスの「タイタニック号」に次ぐ海難事故として大問題となった、

悪いことはさらに続いた。台風15号の大参事から約8カ月後の昭和30年5月11日早朝、濃い霧の中を出港した国鉄宇高連絡船「紫雲丸」が同じく国鉄の貨車輸送船「第三宇高丸」と衝突して沈没、168人の死者を出した。しかもそのうち100人以上が修学旅行中の小中学生であり、一度助かりながら児童の救出に戻って死んだ教師の話も伝えられ、この事故をより悲劇的にした。

この事故発生から2日後の5月13日、責任を負って長崎惣之助総裁が辞任したが、後任総裁はなかなか決まらなかった。

P50

こうして十河の総裁就任が決まったが、そのあと待ち構えた記者団に囲まれた十河が「国鉄のため、国民のため、最後の御奉公と思い、線路をまくらに討死する覚悟で・・・」と語ったことが話題になった。

P53

十河の頭にのぼったのが、交通協会でしばしば顔を合せ、その人物を見込んでいた技術屋の島秀雄であった。

島秀雄の父安二郎には、鉄道省経理局時代に広軌鉄道についていろいろ薫陶を受けたこともあり、その息子という親近感も十河の決意を固めさせたが、問題は島がすでに国鉄を去った人間であり、住友金属工業の役員として会社からも大きな期待を寄せられていたことだった。

P54~55

十河は島に技師長として国鉄に戻るように口説いたが、容易にウンといわないので、住友金属工業の広田寿一社長に会ってその説得と譲渡方を頼んだ。

広田社長は、島を呼んで言った。

「国鉄の十河総裁がお見えになり、君をせひ譲っていただきたいというお話があった。自分のアシスタントとして戻って来て欲しいのだが、本人にその気がないようなので説得もお願いしたいといわれた。

当社としても君に去られることは残念だが、ほかならぬ国鉄総裁じきじきのご依頼なので、君さえよければ言ってあげたらどうか。-とても熱心に頼まれたので、お断りできなかった」

そういう社長の言葉はよく理解できたものの、島の意思は変わらなかった。

「私はすでに一度国鉄を去った人間であり、現在は住友金属工業の社員としてお世話になっている身です。入社して3年半、やっと落ちつきかけたところであり、今さら国鉄に戻って仕事をする気などありません。鉢植えの木だって、そうそう鉢を代えられたら、根を張ることができないじゃないですか。

ただ十河さんとは父の時代からの長いお付き合いだし、国鉄の事情は改革更生については折々の会合でかんかんがくがくの議論を闘わせてきた仲ですから、今までどおり外部からできるだけの応援をさせていただくことにします」

島の言葉を受けた広田社長はそのまま十河に伝えたが、十河はあきらめなかった。再三にわたる十河の要請を広田社長も断り切れず、ついに十河と島がじかに話し合うことになった。

『三国志』で蜀の皇帝劉備玄徳は諸葛孔明を軍師に招くため三顧の礼をつくしたが、十河の島に寄せる思いもまさにそれであり、この段階で島は国鉄技師長就任はもはや避けられないだろうと覚悟した。

「そこで、私もついに意を決して広田社長にお願いし、十河総裁のもとにはせ参じることにした。さいわい社長も快くお許し下さったばかりか、激励までして送り出していただいた」

ーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーー

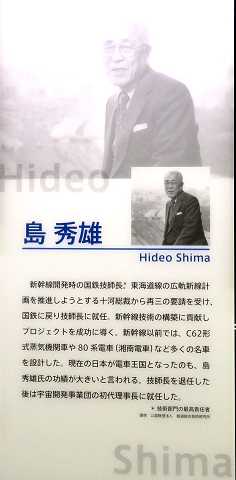

島秀雄(しまひでお)氏

新館性開発時の国鉄技師長。東海道線の広軌新線計画を推進しようとする十河総裁から再三の要請を受け、国鉄に戻り技師長に就任。新幹線技術の構築に貢献し、プロジェクトを成功に導く。新幹線以前では、C62形式蒸気機関車や80系電車(湘南電車)など多くの名車を設計した。現在の日本が電車王国となったのも、島秀雄氏の功績が大きいと言われる。技師長を退任した後は宇宙開発事業団の初代理事長に就任した。

(技師長:技術部門の最高責任者)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

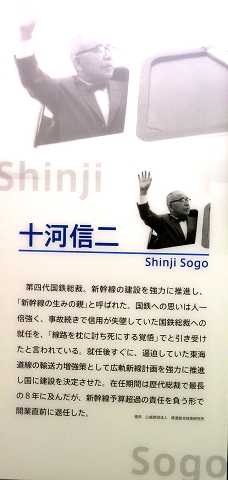

十河信二(そごうしんじ)氏

第4代国鉄総裁。新幹線の建設を強力に推進し、「新幹線の生みの親」と呼ばれた。国鉄への思いは人一倍強く、事故続きで信用が失墜していた国鉄総裁への就任を、「線路に枕に討ち死にする覚悟」でと引き受けたと言われている。就任後すぐに、逼迫していた東海道線の輸送力増強策として広軌新線計画を強力に推進し国に建設を決定させた。在任期間は歴代総裁で最長の8年に及んだが、新幹線予算超過の責任を負う形で開業直前に退任した。

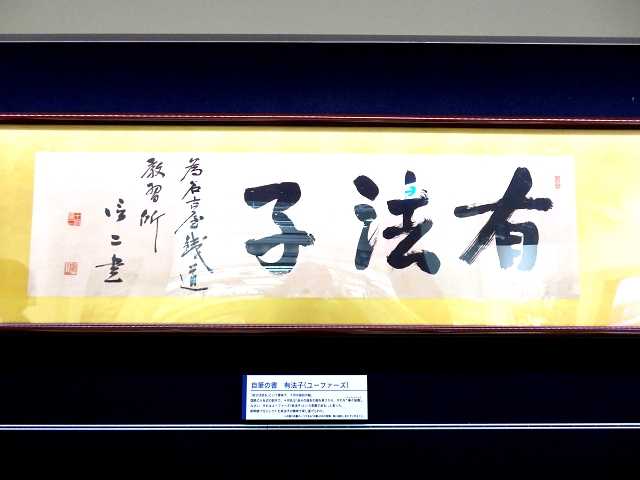

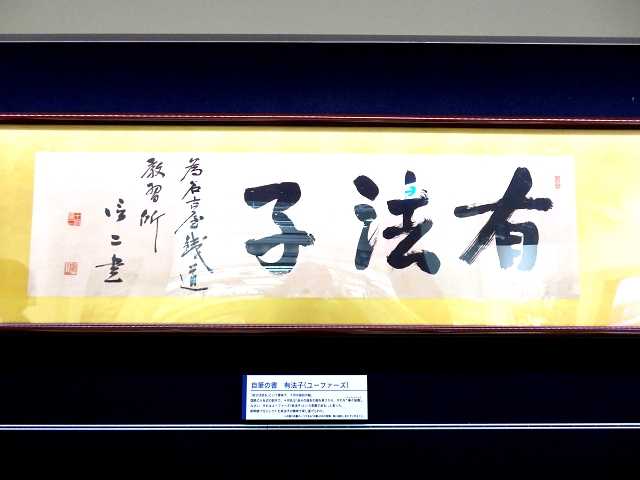

↓ 十河信二氏 自筆の書 有法子(ユーファーズ)

「成せば成る」という意味で、十河の座右の銘。

国鉄の入社式の訓示で、十河氏は「自分の座右の銘を言うから、それを拳拳服膺(けんけんふくよう)しなさい。それはユーファーズ(有法子)という言葉である」と言った。

新幹線プロジェクトも有法子の精神で成し遂げられた。

(拳拳服膺は、中国の四書の一つである「中庸」の中の言葉。胸に銘記し忘れずに守ること)

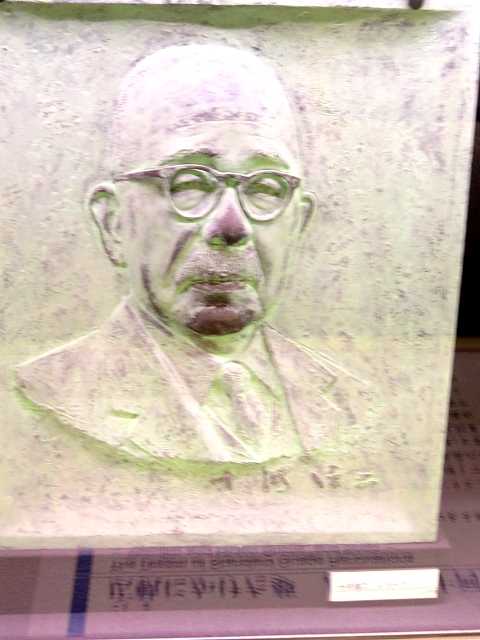

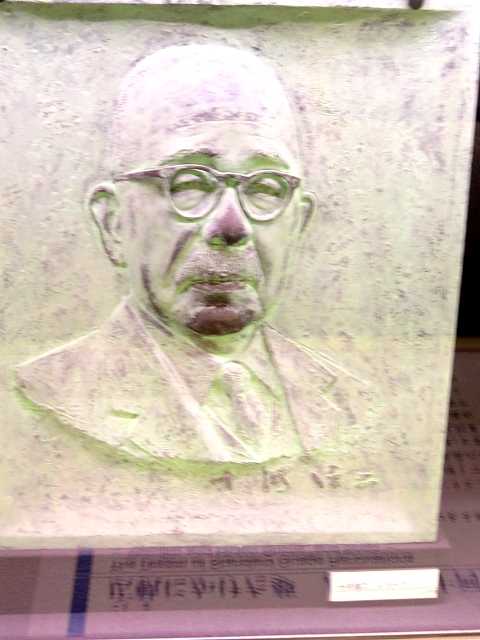

↓ 十河信二氏。

ーーーーーーーーーーー

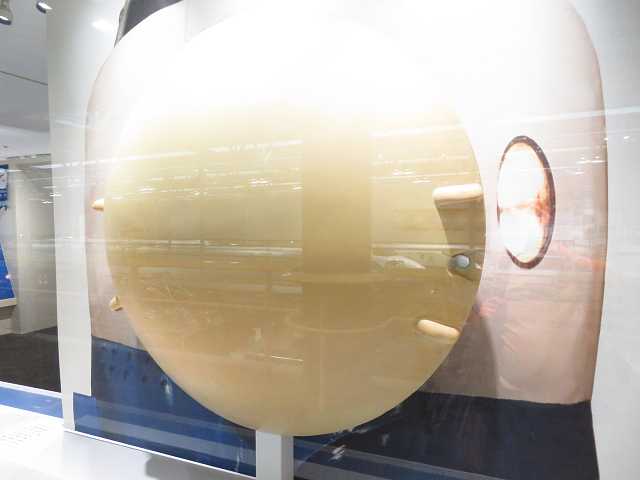

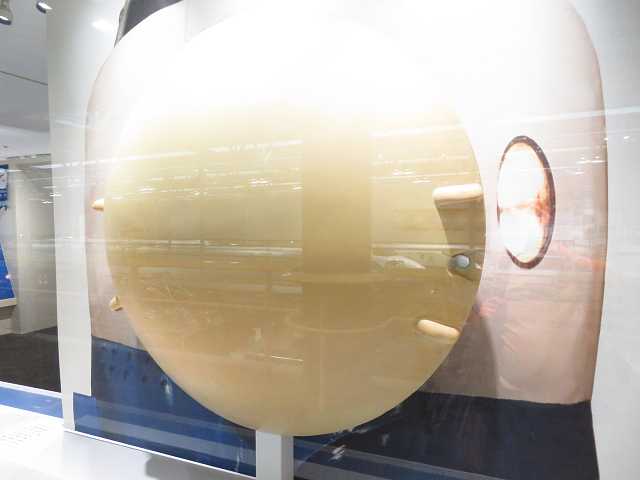

↓ 1964年(昭和39年)10月1日から走り始めた新幹線「ひかり」。

ーーーーーーーーーーー

↓「『夢の超特急』、走る! 新幹線を作った男たち/碇義朗/文藝春秋/文春文庫」

2階に歴史展示室があり、東海道新幹線の誕生の経緯やプロジェクトについて、資料の展示がありました。島秀雄(しまひでお)氏、十河信二(そごうしんじ)氏についても紹介されていました。

ーーーーーーーーーーーーー

「『夢の超特急』、走る! 新幹線を作った男たち/碇義朗/文藝春秋/文春文庫」という本を持っており、東海道新幹線の誕生や、島秀雄氏、十河信二氏について、詳しく知ることができました。

この本ですが、裏表紙に次の文章が書いてあります。

昭和39年(1964年)10月1日午前6時、新幹線「ひかり」1号と2号が同時に東京都新大阪の駅をスタートした。しかし記念すべきその場に、最大の功労者ともいうべき、前国鉄総裁・十河信二、技師長・島秀雄、建設担当常務・大石重成の姿はなかった。世紀の一大プロジェクトに果敢に挑んだ男たちの姿を描く感動のノンフィクション。

ーーーーーーーーーーーーーーー

【島秀雄(しまひでお)氏】

P18~19

大正14年春、東京帝国大学機械工学科を首席で卒業した島秀雄は、かつて父安二郎がいた鉄道省に入り、工作局車両課でこれも父のあとを継いで蒸気機関車の設計をやるようになった。

栴檀は双葉より芳し。秀雄はめきめき頭角をあらわし、C53形、C56形、C57形などの客車けん引用蒸気機関車の設計にかかわったのち、昭和10年には30歳そこそこの若さで貨物用主力機となるD51形の主任設計者に指名された。

D51形、俗にデゴイチの愛称で今も親しまれているこの蒸気機関車は1年後に完成し、昭和20年までに1115両も製造されて日本を代表する名機といわれるようになった。

だから島の2度目の海外出張は鉄道全般の勉強もあったが、主目的は蒸気機関車の研究にあった。

島がまず落ちついたドイツは当時、電気機関車、蒸気機関車と両方の世界速度記録(このほかプロペラつき気動車「レール・ツェッペリン」号による時速230キロの記録もあった)を持ち、フランス、イギリスと並んで鉄道での先端技術を競っていた。そしてドイツ国鉄が時速200.4キロの蒸気機関車による世界速度記録を樹立したのは、島が到着する少し前の5月11日のことであった。

P29

戦前の昭和12年、すでに日本を代表するSLの傑作といわれたD51形をはじめ、数多くの蒸気機関車を生みだした島秀雄は、再びその能力を”心ならずも”蒸気機関車設計に振り向けることになった。

その手はじめは、貨物用として戦時中大量につくられていたD51形、D52形の改造で、能力に余裕があるその巨大なボイラーを生かし、足まわりを新製して旅客用につくり変えた。

そうして大型の旅客用蒸気機関車が比較的安く、しかも短時日で完成し、それぞれD51形改がC61形、D52形改がC62形となり、これも戦前に島が設計して戦後に生産が復活されたC57形、C59形とともに旅客輸送の主役となった。

C61形は約33両、C62形は49両がそれぞれ製造されたが、なかでもC62形はボイラー能力、全長、全重量のいずれもわが国最大の蒸気機関車となり、多くの特急列車をけん引した。昭和50年12月、函館本線で蒸気列車を引いたのが最後の舞台となったが、島はその後、わが国最後の新設蒸気機関車となった昭和23年のE10形を経て、もう一度新型SLの設計を手がけている。

P36

昭和26年4月24日、京浜東北線桜木町駅構内で発生した大参事で島の人生は一挙に暗転した。

P39

「200名近くも死傷者を出しておきながら、その尊い経験を素直に反省する機会とすることに、あえて目をつぶろうとする国鉄内部の空気にイヤ気がさし、こんなところにいるものかという気持ちになった」

当時の心境を島はそう語るが、桜木町事件から4カ月後、事故対策の手当てを完全に終えてからやめた。

P40

島は請われて住友金属工業に入り、車両関係の仕事を手伝うことになった。

ーーーーーーーーーーーーー

【十河信二氏】

P44

明治17年生れ。松山中学から一高、東大(法科大学政治学科)を経て明治42年に国鉄の前身である鉄道院に入り、大正8年経理局紅梅第一課長、翌9年同会計課長、そして大正13年には鉄道省経理局長へと順調な栄進な道を歩んだ十河信二は、大正15年に疑獄事件の嫌疑にからんで国鉄をやめた。

大正12年の関東大震災で帝都復興院というのができ、十河は総裁になった後藤新平によばれ兼任で復興院書記官になったが、そのときの区画整理用地買収に関する収賄容疑で逮捕、起訴されたことが、十河の鉄道人生を狂わせた。

P47~47

静岡県焼津港の漁船第5福竜丸が、マーシャル諸島のビキニ環礁で行われたアメリカの水爆実験の灰をかぶったことが世間の大きな話題になった昭和29年の秋、とかく事故やサービスなどの点で評判の悪かった国鉄に追討ちをかけるかのような大参事が発生した。

9月26日、日本海の東北地方よりを進んでいた台風15号の動きを誤認して出港した国鉄の青函連絡船「洞爺丸」が、港口を出た直後に瞬間最大50メートルを超える大暴風雨に見舞われて転覆沈没したのを初め、「第11青函丸」「日高丸」「北見丸」「十勝丸」の5隻が沈没し、死者行方不明1430人を出したのである。

中でも死者行方不明1155人を出した「洞爺丸」の事故は、かつて北大西洋で氷山と衝突して沈んだイギリスの「タイタニック号」に次ぐ海難事故として大問題となった、

悪いことはさらに続いた。台風15号の大参事から約8カ月後の昭和30年5月11日早朝、濃い霧の中を出港した国鉄宇高連絡船「紫雲丸」が同じく国鉄の貨車輸送船「第三宇高丸」と衝突して沈没、168人の死者を出した。しかもそのうち100人以上が修学旅行中の小中学生であり、一度助かりながら児童の救出に戻って死んだ教師の話も伝えられ、この事故をより悲劇的にした。

この事故発生から2日後の5月13日、責任を負って長崎惣之助総裁が辞任したが、後任総裁はなかなか決まらなかった。

P50

こうして十河の総裁就任が決まったが、そのあと待ち構えた記者団に囲まれた十河が「国鉄のため、国民のため、最後の御奉公と思い、線路をまくらに討死する覚悟で・・・」と語ったことが話題になった。

P53

十河の頭にのぼったのが、交通協会でしばしば顔を合せ、その人物を見込んでいた技術屋の島秀雄であった。

島秀雄の父安二郎には、鉄道省経理局時代に広軌鉄道についていろいろ薫陶を受けたこともあり、その息子という親近感も十河の決意を固めさせたが、問題は島がすでに国鉄を去った人間であり、住友金属工業の役員として会社からも大きな期待を寄せられていたことだった。

P54~55

十河は島に技師長として国鉄に戻るように口説いたが、容易にウンといわないので、住友金属工業の広田寿一社長に会ってその説得と譲渡方を頼んだ。

広田社長は、島を呼んで言った。

「国鉄の十河総裁がお見えになり、君をせひ譲っていただきたいというお話があった。自分のアシスタントとして戻って来て欲しいのだが、本人にその気がないようなので説得もお願いしたいといわれた。

当社としても君に去られることは残念だが、ほかならぬ国鉄総裁じきじきのご依頼なので、君さえよければ言ってあげたらどうか。-とても熱心に頼まれたので、お断りできなかった」

そういう社長の言葉はよく理解できたものの、島の意思は変わらなかった。

「私はすでに一度国鉄を去った人間であり、現在は住友金属工業の社員としてお世話になっている身です。入社して3年半、やっと落ちつきかけたところであり、今さら国鉄に戻って仕事をする気などありません。鉢植えの木だって、そうそう鉢を代えられたら、根を張ることができないじゃないですか。

ただ十河さんとは父の時代からの長いお付き合いだし、国鉄の事情は改革更生については折々の会合でかんかんがくがくの議論を闘わせてきた仲ですから、今までどおり外部からできるだけの応援をさせていただくことにします」

島の言葉を受けた広田社長はそのまま十河に伝えたが、十河はあきらめなかった。再三にわたる十河の要請を広田社長も断り切れず、ついに十河と島がじかに話し合うことになった。

『三国志』で蜀の皇帝劉備玄徳は諸葛孔明を軍師に招くため三顧の礼をつくしたが、十河の島に寄せる思いもまさにそれであり、この段階で島は国鉄技師長就任はもはや避けられないだろうと覚悟した。

「そこで、私もついに意を決して広田社長にお願いし、十河総裁のもとにはせ参じることにした。さいわい社長も快くお許し下さったばかりか、激励までして送り出していただいた」

ーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーー

島秀雄(しまひでお)氏

新館性開発時の国鉄技師長。東海道線の広軌新線計画を推進しようとする十河総裁から再三の要請を受け、国鉄に戻り技師長に就任。新幹線技術の構築に貢献し、プロジェクトを成功に導く。新幹線以前では、C62形式蒸気機関車や80系電車(湘南電車)など多くの名車を設計した。現在の日本が電車王国となったのも、島秀雄氏の功績が大きいと言われる。技師長を退任した後は宇宙開発事業団の初代理事長に就任した。

(技師長:技術部門の最高責任者)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

十河信二(そごうしんじ)氏

第4代国鉄総裁。新幹線の建設を強力に推進し、「新幹線の生みの親」と呼ばれた。国鉄への思いは人一倍強く、事故続きで信用が失墜していた国鉄総裁への就任を、「線路に枕に討ち死にする覚悟」でと引き受けたと言われている。就任後すぐに、逼迫していた東海道線の輸送力増強策として広軌新線計画を強力に推進し国に建設を決定させた。在任期間は歴代総裁で最長の8年に及んだが、新幹線予算超過の責任を負う形で開業直前に退任した。

↓ 十河信二氏 自筆の書 有法子(ユーファーズ)

「成せば成る」という意味で、十河の座右の銘。

国鉄の入社式の訓示で、十河氏は「自分の座右の銘を言うから、それを拳拳服膺(けんけんふくよう)しなさい。それはユーファーズ(有法子)という言葉である」と言った。

新幹線プロジェクトも有法子の精神で成し遂げられた。

(拳拳服膺は、中国の四書の一つである「中庸」の中の言葉。胸に銘記し忘れずに守ること)

↓ 十河信二氏。

ーーーーーーーーーーー

↓ 1964年(昭和39年)10月1日から走り始めた新幹線「ひかり」。

ーーーーーーーーーーー

↓「『夢の超特急』、走る! 新幹線を作った男たち/碇義朗/文藝春秋/文春文庫」

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鉄道 / Trains] カテゴリの最新記事

-

E259とE257・品川駅(2024年5月4日 2024.05.11 コメント(2)

-

いい日旅立ち/山口百恵さん・谷村新司さ… 2024.04.15 コメント(2)

-

風の暦【5】広島の旅と仲間由紀恵さん(谷… 2024.04.14 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

山歩き / Hiking

(82)河合奈保子さん

(484)歌謡曲/映画/テレビ

(202)ウォーキング

(39)メーテル

(45)美術 / Art

(249)ガンダム・イデオンなどロボット

(13)ゴジラ、ガメラ、ウルトラ、仮面ライダー

(29)星 / Stars

(77)カワセミ / Kingfishers

(18)鉄道 / Trains

(193)飛行機の機窓/飛行機

(32)カメラ / Camera

(5)本、雑誌、記録

(78)英語の本

(2)鳥類 / Birds

(29)ペット / Pet

(42)国内旅行(関東・甲州・信州)

(293)国内旅行 (東海・北陸)

(14)国内旅行(関西)

(67)国内旅行(中国地方)

(55)国内旅行(九州)

(70)国内旅行(四国)

(10)国内旅行(東北)

(1)国内旅行(北海道)

(15)城

(52)気象・災害

(22)昆虫/Insects

(5)花・植物

(9)車窓

(10)パンダ

(4)ヨーロッパの曲

(4)オランダ / The Netherlands

(1)オーストリア/Austria

(1)ドイツ/Germany

(2)フランス/FRANCE

(2)イタリア(ITALY)

(7)イギリス(UK)

(4)アメリカ/U.S.A

(6)中国/China

(40)シンガポール/SINGAPORE

(3)台湾

(1)料理

(25)スポーツ

(62)病気

(7)ニュース

(2)© Rakuten Group, Inc.