朝はゴルフの練習に行きました。 ⇒ こちら

午後、天気も良いので、二人で京都歩きに。

今日は「春の京都 禅寺一斉拝観」の最終日です。近接していて2箇所回れるところはないかと探し、妙心寺塔頭の大雄院(だいおういん)と桂春院に行くことにしました。

もう妙心寺は何度も来ているので慣れたもの。国道9号線で事故があったようで車が混んでいていつもより時間がかかりましたが、いつもの妙心寺近くのコインパークに駐車。まずは大雄院へ。

【大雄院(だいおういん)】

いつもは非公開の寺院です。慶長8年(1603)石河紀伊守光元(竜野城主)の長子石河市正光忠(尾張藩犬山城主太郎八)により、父光元公の菩提を弔うために菩提所として創建されました。慧南玄譲を開祖とします。慧南玄譲は光忠の叔父にあたり、石河氏の菩提寺美濃乙津寺、二世蘭叔玄秀の法系だあって、慧南は蘭叔玄秀を勧請開山としています。ときは豊臣時代から徳川時代へと移る過渡期にあり、きわめて激しく流動した時代でした。大雄院は 石河家本流の香華所(御位牌所)

として現在に至っています。

京都府指定・登録文化財として、客殿、庫裏、表門があり、客殿と書院は享保12年(1726)に再建され、庫裏は江戸時代末期に改造されました。また、客殿の襖絵は 柴田是真作

(江戸時代末期から明治初期にかけて活躍した著名な蒔絵師)の稚松図、山水図、滝猿図、唐人物図など多くの襖絵を見ることができます。是真の作品は海外で人気があり日本にはあまり残っていないのだそうです。

土岐済美

(ときざいみ)の襖絵もあります。土岐済美は、多くの 円山応挙

門人の中でも異色画家の一人に数えられます。

また、先住職が蚕の後輩を重ねて苦労の末、平らなところに平面状に糸を吐く蚕 「石河蚕」

を作られました。その蚕が吐き出す絹糸で作る「蚕繭紙(さんけんし)」と、この紙でできた色紙に書かれた近年の老師方の墨蹟も展示されていました。

一日に3回、無料の座禅体験もやっておられ、座禅用の座布団が置いてありましたが、時間が合わず参禅は断念しました。特別公開でない日も、有料ですが月3回座禅会を催されているようです。

拝観料は500円でした。特別拝観ですが、ガイドも付かないため普通の拝観料です。

表門

アプローチ

庭園

とんがった屋根を持つ 蓮花寺型燈籠

があります。

室内は写真撮影禁止ではなかったかもしれませんが、写真を撮らなかったので、他のブログからの転載です。

( http://kyfgt124.blog.fc2.com/blog-entry-359.html

)

客殿

柴田是真の「郭子儀図」

同じく「四季草花図」

同じく「楼閣山水図」

残念ながら、日光による退色のためか、劣化が激しかったです。

このお寺のよちよち歩きのお嬢ちゃんが走り回って、絵に触ることもありましたが、お寺の方が厳しく叱ることもされていませんでした。

書院

土岐済美(ときざいび)の襖絵があります。

昔の雪隠(トイレ)

畳敷きだったのでしょうか。

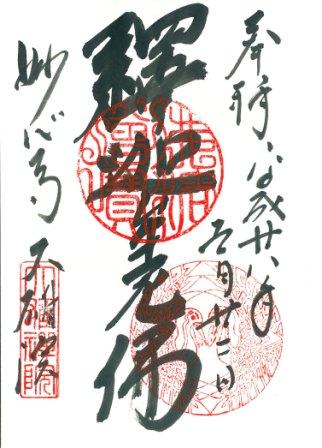

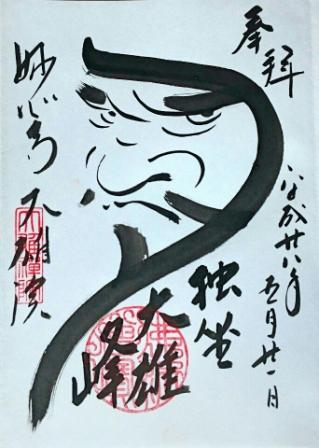

ご朱印

いただいたご朱印以外に500円と高額ですが、達磨の絵の入った御朱印もあります。

( http://ameblo.jp/sakurazaka128/entry-12158428041.html

)

私はこちらのほうはいただきませんでしたが、この御朱印を書かれるのに時間がかかるために、拝観が終わってご朱印をもらって出ようとしましたが、まだ私の分ができていませんでした。もう20分のんびりとお庭や襖絵を観賞させていただき、ご朱印をいただいて、お隣の桂春院に向かいました。

桂春院は、通常公開なので以前拝観させていただいたことはあるのですが、この「禅寺一斉拝観」の期間は、通常非公開の「既白庵茶室」が公開されています。拝観料は通常同様400円でした。

【桂春院】

慶長3年(1598)に信長の長男である織田信忠の次男、津田秀則により見性院として創建されました。秀則の没後の寛永9年(1632)、石河貞政が亡父光政の五十年忌にあたって追善供養のために、桂南守仙和尚(1589~1664)を請じて、寛永8年(1631)に建てられた現存の方丈、庫裡、書院、茶室等の建物を完備し、両親の法名、天仙守桂大禅定門の「桂」と裳陰妙春大姉の「春」の二文字をとって桂春院とあらためられました。桂南和尚の師、心華霊明禅師(1533~1612)を勧請開祖としています。

方丈には狩野山雪(1590~1651)筆の襖絵があり、庭園は方丈の南東及び書院前庭の三つからなり、国の史跡名勝となっています。

茶室「既白庵(きはくあん)」(通常拝観不可)は書院の背後に隠れるようにして建っています。しかも書院と茶室の間は二重襖によって仕切られ、また露地庭の蹲踞も土蔵の壁に接して、樹木等でさえぎられて目立たぬようになっています。これは昔、坐禅修行を第一義として宗風大いにふるった妙心寺で、詩歌、香道、能楽、茶道等の芸術味をたのしむことは邪道であるとし、これに耽けるものは入牢とまでの錠があったためなのです。(ここまで「禅寺一斉拝観」のホームページから)

表門

狩野山雪方丈障壁画「松に月図」

狩野山雪は 狩野山楽

の弟子

(写真は禅寺一斉拝観ホームページから)

以下は、いただいたパンフレットの庭園の説明と、私撮影の写真。

庭園の作者は特定できないそうですが、小堀遠州の高弟、玉淵坊ではないかといわれています。

清浄(しょうじょう)の庭

方丈北側の坪庭に井筒を利用して、西南端に紀州の巨岩・奇岩を直立した枯滝の石組、

そこに滝のひびき、白砂の渓流が音をたてて流れている思いがするように、常に心身の

垢を洗い清め清浄無垢にしたいものである、

思惟(しい)の庭

方丈東側の左右の築山に、十六羅漢石、中央の礎石を座禅石にみたて、さながら仙境に

遊ぶが如き趣がある。

侘の庭

書院南庭より飛石づたいに既白庵茶室に通じる露地庭

真如の庭

方丈南側の崖をつつじの大刈込みで蔽い、その向こうは一段低くなり生いしげる楓の

樹木におおわれ、一面に杉苔の美しい中に、小さな庭石をさりげなく(無心に)

七・五・三風に配置したところは、十五夜満月を表現している。

青もみじがきれいでした。

既白庵茶室

寛永8年(1631)に江州長浜城から書院とともに移築されたと伝えられています。

藤村庸軒

好みといわれています。

(写真: http://vinfo06.at.webry.info/201204/article_9.html

)

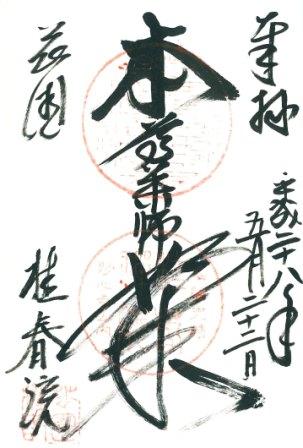

ご朱印

日曜日でしたが、両方のお寺とも参拝客は少なく、のんびりできました。気温は30度を超えていたようですが、湿度は低く、さわやかな感じでした。

コインパークに戻り(400円)、帰りにスーパーで買い物し帰宅。この時点で歩数は2000歩にも達していなかったので、帰宅後追加のウォーキング。ワンちゃん散歩も含め、6,000歩でした。

よろしかったらぽちっとお願いします。

![]()

にほんブログ村

-

【京都歩き】初詣 鍬山神社@亀岡市 2022/01/03 コメント(2)

-

【京都歩き】我が町の紅葉 2021/10/31

-

【京都歩き】京都御苑の百日紅が満開 2021/08/30

PR

キーワードサーチ

カテゴリ

カテゴリ未分類

(6)常駐ガイド

(132)同行ガイド

(13)修学旅行ガイド

(51)修学旅行昼食処

(66)研修会

(9)京都ガイド諸活動

(53)私的ガイド

(4)京都研究

(45)京都市内全寺社巡り

(197)京都歩き

(194)美術・博物館

(50)講演会

(21)国内旅行

(6)旧東海道

(65)京都検定1級受検勉強

(239)京都検定1級過去問

(180)京都検定1級問題分析

(9)京都のニュース

(1888)京都のイベント・お祭り案内

(140)京都本

(27)津軽三味線

(31)日本でのゴルフ

(41)懇親会

(61)就職・退職など手続き

(55)吾唯足知~断捨離と必要最低限の買い物

(19)散歩・草花記

(630)健康管理

(24)この本読みました

(35)映画

(33)観劇・観戦

(9)私の十大ニュース

(99)気になったニュース・CM

(317)お天気・気候の話

(12)今日のこと

(170)仕事のこと

(0)癌闘病記

(485)癌治療振り返り

(87)癌治療情報

(593)ドイツの想い出

(209)スイス横断サイクリング

(31)ゴルフとアメリカ生活

(132)アメリカ出張

(36)ワルディ流日米国情比較

(16)母の備忘録

(0)商品レビュー

(3)ブログ記録

(10)食事処、飲み処

(13)京都案内

(218)若冲と応挙

(55)カレンダー