テーマ: 旅行するならやっぱり京都(649)

カテゴリ: 京都のニュース

2016年

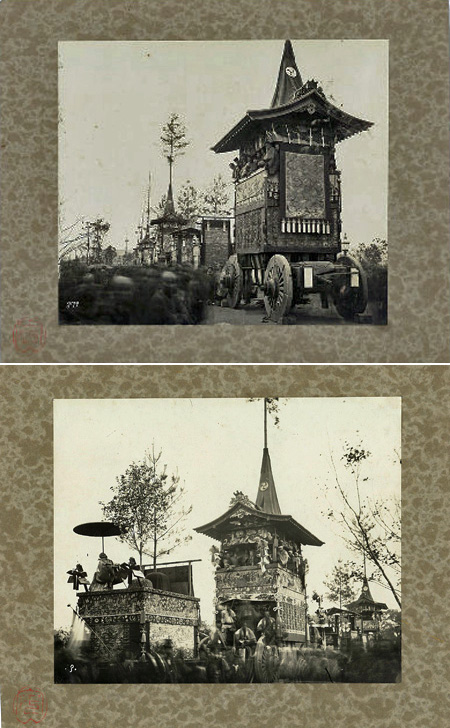

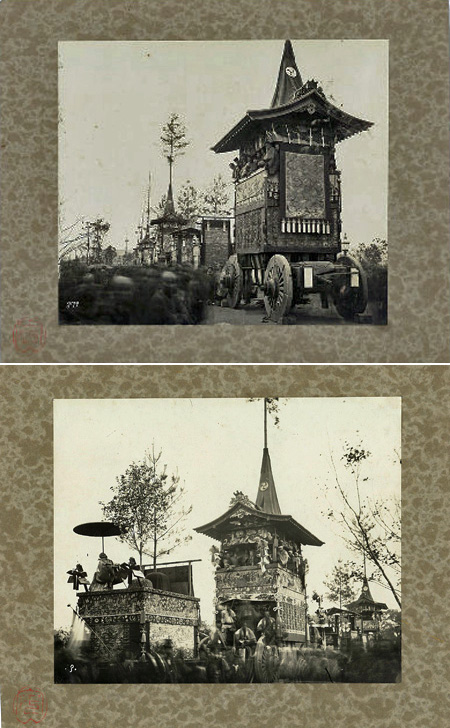

「第4回内国勧業博覧会」 を2年後に控えた1893(明治26)年、京都市左京区岡崎で行われた博覧会場建設のための地鎮祭で、祇園祭の山鉾が並ぶ様子を撮影した鮮明な写真が見つかった。写真を購入、分析した穎川(えがわ)美術館(兵庫県西宮市)の八反裕太郎学芸員(43)によると、この地鎮祭に山鉾が出た写真は初めての確認であり、“知られざる山鉾巡行”の一面と言える。山鉾の近代史を捉える上でも注目される。

同志社女子大で6月に開催された「藝(げい)能史研究会」の第53回大会において、八反学芸員が発表した。写真は2枚あり、それぞれ縦18センチ、横20・8センチ、当時主流だった鶏卵紙を使用していた。縦23・5センチ横28・3センチの台紙には「明治廿(にじゅう)六年岡崎大極殿四回大博覧會(かい)地鎮祭の時地かための為め引出せしの時の寫眞(しゃしん)」との書き付けがあった。

写っていた山鉾は、後方から南観音山と八幡山、鯉山、浄妙山、北観音山、黒主山で、この年の祇園祭のくじ順とは異なる。判別できないが、鉾の特徴である真木(しんぎ)が4本立つ。後祭の山鉾に真木を持つ鉾はなく、前祭の鉾も出ていたことが分かる。鯉山には現在はない屋根が付き、南観音山2階に羽織はかま姿の囃子(はやし)方が乗る。ガス灯も確認できる。また、山鉾の進行方向に瓦屋根の建物が写り、八反学芸員は金戒光明寺(左京区黒谷)だとみる。

1890(明治23)年4月8日、岡崎地区で行われた 琵琶湖疏水完成記念式典 に月鉾、鶏鉾、郭巨(かっきょ)山、油天神山の4基が出る絵図は残るが、鴨川を越えた場所で山鉾が写真に写るのは、地鎮祭の2枚だけという。八反学芸員は「山鉾町には大量の資料が眠っている。祇園祭の近代に目を向けるきっかけになってほしい」と話している。

よろしかったらぽちっとお願いします。

にほんブログ村

「京都のニュース」カテゴリー

http://plaza.rakuten.co.jp/saaikuzo/diary/ctgylist/?ctgy=20

「京都の行事・お祭り案内」カテゴリー

http://plaza.rakuten.co.jp/saaikuzo/diary/ctgylist/?ctgy=32

「京都検定過去問」カテゴリー

http://plaza.rakuten.co.jp/saaikuzo/diary/ctgylist/?ctgy=28

「第4回内国勧業博覧会」 を2年後に控えた1893(明治26)年、京都市左京区岡崎で行われた博覧会場建設のための地鎮祭で、祇園祭の山鉾が並ぶ様子を撮影した鮮明な写真が見つかった。写真を購入、分析した穎川(えがわ)美術館(兵庫県西宮市)の八反裕太郎学芸員(43)によると、この地鎮祭に山鉾が出た写真は初めての確認であり、“知られざる山鉾巡行”の一面と言える。山鉾の近代史を捉える上でも注目される。

同志社女子大で6月に開催された「藝(げい)能史研究会」の第53回大会において、八反学芸員が発表した。写真は2枚あり、それぞれ縦18センチ、横20・8センチ、当時主流だった鶏卵紙を使用していた。縦23・5センチ横28・3センチの台紙には「明治廿(にじゅう)六年岡崎大極殿四回大博覧會(かい)地鎮祭の時地かための為め引出せしの時の寫眞(しゃしん)」との書き付けがあった。

写っていた山鉾は、後方から南観音山と八幡山、鯉山、浄妙山、北観音山、黒主山で、この年の祇園祭のくじ順とは異なる。判別できないが、鉾の特徴である真木(しんぎ)が4本立つ。後祭の山鉾に真木を持つ鉾はなく、前祭の鉾も出ていたことが分かる。鯉山には現在はない屋根が付き、南観音山2階に羽織はかま姿の囃子(はやし)方が乗る。ガス灯も確認できる。また、山鉾の進行方向に瓦屋根の建物が写り、八反学芸員は金戒光明寺(左京区黒谷)だとみる。

1890(明治23)年4月8日、岡崎地区で行われた 琵琶湖疏水完成記念式典 に月鉾、鶏鉾、郭巨(かっきょ)山、油天神山の4基が出る絵図は残るが、鴨川を越えた場所で山鉾が写真に写るのは、地鎮祭の2枚だけという。八反学芸員は「山鉾町には大量の資料が眠っている。祇園祭の近代に目を向けるきっかけになってほしい」と話している。

よろしかったらぽちっとお願いします。

にほんブログ村

「京都のニュース」カテゴリー

http://plaza.rakuten.co.jp/saaikuzo/diary/ctgylist/?ctgy=20

「京都の行事・お祭り案内」カテゴリー

http://plaza.rakuten.co.jp/saaikuzo/diary/ctgylist/?ctgy=32

「京都検定過去問」カテゴリー

http://plaza.rakuten.co.jp/saaikuzo/diary/ctgylist/?ctgy=28

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[京都のニュース] カテゴリの最新記事

-

【京都のニュース】修学旅行減は8割だけ 2021/07/16 コメント(2)

-

【京都のニュース】京都タワーの大浴場閉鎖 2021/06/13 コメント(2)

-

【京都のニュース】桂離宮 御殿かさ上げ… 2020/08/18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ

カテゴリ未分類

(6)常駐ガイド

(132)同行ガイド

(13)修学旅行ガイド

(51)修学旅行昼食処

(66)研修会

(9)京都ガイド諸活動

(53)私的ガイド

(4)京都研究

(45)京都市内全寺社巡り

(197)京都歩き

(194)美術・博物館

(50)講演会

(21)国内旅行

(6)旧東海道

(65)京都検定1級受検勉強

(239)京都検定1級過去問

(180)京都検定1級問題分析

(9)京都のニュース

(1888)京都のイベント・お祭り案内

(140)京都本

(27)津軽三味線

(31)日本でのゴルフ

(41)懇親会

(61)就職・退職など手続き

(55)吾唯足知~断捨離と必要最低限の買い物

(19)散歩・草花記

(630)健康管理

(24)この本読みました

(35)映画

(33)観劇・観戦

(9)私の十大ニュース

(99)気になったニュース・CM

(317)お天気・気候の話

(12)今日のこと

(170)仕事のこと

(0)癌闘病記

(485)癌治療振り返り

(87)癌治療情報

(593)ドイツの想い出

(209)スイス横断サイクリング

(31)ゴルフとアメリカ生活

(132)アメリカ出張

(36)ワルディ流日米国情比較

(16)母の備忘録

(0)商品レビュー

(3)ブログ記録

(10)食事処、飲み処

(13)京都案内

(218)若冲と応挙

(55)カレンダー

© Rakuten Group, Inc.