全168件 (168件中 1-50件目)

-

平行世界の生活 Parallel Life

ブログの更新を10ヶ月以上もしていないことに気づいてログインしたところ、以下のようなブログを書きかけていたので、アップロードする。大学時代の友人が私の音楽を聴いて、「ボーカルにカリスマ性がない」と批判していた。PILとかを聴いていたので変則的で音階もぶれるような歌い方だし、英語にはアクセントはあるし、自分でジムモリソンやイアンカーティスのような水準の歌だとは思っていない。大学時代の友人はたぶん知らないだろうが、音楽制作のテクニックで、時間をかければ、クオンタライズという機能で完全な音程やリズムに変えれるし、フィルターで声の厚みや質を変えることはできる。現在、私はできるだけ多くの曲を作ろうと思っているから、プロダクションに時間をかけて、自分の歌を完全にしようとは思わない。また、自分の歌は不足な部分も過剰な部分も両方、面白いと思っている。音楽のプロダクションをやってもらっているPから、いろいろな有名なボーカリストがいかに歌がへたくそで、かなりの時間をかけて音を調整しないと聴けないようなものであるという話を聞いている。それこそ、数百回録音して1つの子音のレベルで徹底的に洗いなおすのだ。私の歌は例えばLET GOはワンテークだけ、冬眠は4回歌っただけ、パラレルライフは7回歌った。通常のメジャーレーベルのプロダクションに比べれば一発録りに近い。そのため、私は彼の批判に対しては、時間があればもう少しプロダクションに時間をかけるつもりと答えるだけとしたいと思う。

2008年12月20日

コメント(21)

-

Hybernation 冬眠

大学時代のバンド「殿様の生活」の曲「冬眠」をモダナイズして音楽サイトのマイスペースに載せた。以下のリンクで4番目にあるHybernationという曲。ここをクリックwww.myspace.com/sakanapヒップホップのビートがベースに入っていて、出だしに少し構成が変であるのが見えるかとは思う。原曲は2つのバージョンがあり、基本のギターは後期ヴァージョンに近い。歌詞は以下の通り。咲いた、咲いた、花が咲いた。僕の上に土が降る。僕は春まで冬眠。愛されたい。愛されたい。愛されたい。咲いた、咲いた、月が咲いた。人の声が刃物になって僕の耳を切り落とす。僕は春まで冬眠。春は来ないか。僕の芽は土の中で眠り続ける。咲いた、咲いた、花が咲いた。僕の上に月が降る。僕は春まで冬眠。愛されたい。愛されたい。愛されたい。www.myspace.com/sakanap

2008年12月18日

コメント(30)

-

冬眠

週末は近所のアパートで、SF作家がオペラの台本を書いて、彼の家族と俳優が朗読するという集まりがあったので、見に行った。「エディプス」やギリシャの神が火星に移住して、同じ悲劇が繰り返されるという話。言葉はいかにもオペラらしく派手だが、果たして歌になって筋がわかるのかと思った。本人は割りと売れたSF作家らしい。やっぱりご高齢となると、もっとインテリっぽい作品を出したくなるのか?彼の息子(50歳ぐらい)と彼の後妻(60歳ぐらい)がそろって朗読していて、彼らが交わることを想像してみたが、年をとっていてあまり魅力がないので、あまりにもありえないと感じてしまった。20年前には彼の後妻はきれいだったように見えるので、そのときにはありえたのだろう。大学時代のバンド「殿様の生活」の曲「冬眠」を録音している。曲のつくりを分析すると、ほとんど禅のレベルの簡素なギターコード、奇奇怪怪な構成で、即興でできたものが凝固したというのがわかる。また、持っている音源が変則的な演奏のもので定番のものではないから、どうもよくわからない。(郡山さん、定番の音源ないですか?)まあ、なんとかなるだろう。グランジっぽいギターで「パラレルライフ」という曲を書いた。妙なメロディーで、友人から「ああ、頭にこびりつく...」(ほめ言葉だろう)というコメントをもらった。自分の声を想定して曲を書いているわけではないので、ある部分は自分には高すぎる音階だ。1オクターブ低くすると妖怪人間のような声になるし、困ったものだ。高音のだせる英国人の音楽学校生徒にでも歌ってもらうことを考えている。一方、ほとんど即興でつくった「レット ゴー」という曲は、どろどろとした歌と暗く間があいたギターで結果に満足している。これらの3曲をアップロードする予定。私の音楽に興味のある方はここをクリックしてください。魚Pサイトwww.myspace.com/sakanap

2008年12月08日

コメント(1)

-

魚Pの犯罪

「魚P」という名前で音楽サイトのMY SPACEにサイトを立ち上げました。www.myspace.com/sakanap80年代から90年代初頭の英国のオルタナティブサウンドを聴いて育ち、今年でロンドン在住は通算16年なのでその手の音への偏りがあるかもしれません。「魚P」は私が作詞作曲、ギターを弾き歌い、英国人がベースとキーボードを弾き、ドラムの打ち込みをやっているという2人のユニットです。「魚P」という名前の由来は大学時代のバンド「殿様の生活」の曲の題名「魚Pの犯罪」からとったもので特に意味はありません。20年経ってから「殿様の生活」の曲「レクイエム」を再録音しました。昔のメンバーの郡山さんから歌い方などほとんど変わっていないというコメントをもらいました。サイトの2曲目に収録されています。興味があれば聴いてみて下さい。ここをクリック

2008年12月03日

コメント(2)

-

髭と音楽

大分長いこと書いていなかったけど、閉鎖されるのもいやなので日記をつける。サウンドエンジニアPとの毎週日曜日の録音で、15曲ほどできた。掃除機の音でサイケデリックな雰囲気をつけたり、蛇がのたくる音をカーペットを引っかいて作ったり気分はもう学芸会か、一発芸。ライブでもやろうかと思うが、練習は嫌いだから、パブで演奏するために数ヶ月使うのもいやだ。だから、MY SPACEサイトをつくるだけがいいのだろうと思う。関係ないが最近ヒゲをはやした。

2008年08月05日

コメント(3)

-

41歳

あと2日で41歳になる。「天才バカボン」の歌に出てくる歳であるという以外の感慨はあまりない。英国では日本人は7-8歳は若く思われるから、相手の誤解に合わせてアンチャンぽく振舞ったりするから、齢を重ねるということの重力のようなものは感じない。仕事の責任はあるけど、従業員ではなく自分がポスの自営業だから、歳相応に振舞うのはクライアントの前だけでいい。大学時代の友人の郡山さんはどうやら、カナダで在宅勤務をしているようだ。仕事のダウンサイズを選択するのは非常に渋いと思う。やっぱり金より時間、地位より自由が大切だよな。石油埋蔵量も半分切って残りの半分は抽出するのは難しく、エネルギー問題や環境問題で世界が崩壊するかもしれないという状況を考えると、今のうちに生活のダウンサイズを図るのはよいことだと思う。「殿様の生活」はやめましょう。

2008年01月22日

コメント(43)

-

音楽製作

最近はサウンドエンジニアのPの家で毎週日曜日に音楽をつくっている。現状で1曲完成、2曲は半分ぐらいできて、アイディア程度のものが1曲ある。8チャネルの機器でギターを録音し、その音を聴きながら自転車で走り、フレーズや歌詞をつぶやいている私はかなり怪しいだろう。できた曲を聴くとこれまで聴いてきた音楽のちゃんこ鍋みたいなものであるのがわかる。聴いた友人はディペッシュモードやジョイディヴィジョンみたいな音楽だと言っているから80年代後半に凍りついていることは確かだろう。流行が一巡して、これらの音楽がファッショナブルになったからよいものの、少し前だったら非常に恥ずかしい音楽だったろうなぁ。「殿様」の音楽を聴いた人はかなりの確率で日本語の歌詞を英語と思った人が多かった。今回は逆に英語で歌っているを日本語で歌っていると勘違いした英国人もいた。母国語を外国語に聞かせる私の才能を考えれば、そのくらいはお茶の子さいさいである。15年も英国に住んでいて、発音矯正コースも行ったのに英語のナマリが消えないのは愛嬌だろうな。Pはドイツ風の発音で面白いと思っているみたいだ。Art Brutというバンドで「Sorry for my accent sounds fake. I learned German from my17 inch records」という馬鹿な歌詞があったなぁ。歌詞はモリッシー風なんだ。以下は翻訳。傷つける気はないけど、本当のこと言っていいかな?言ったら、あんたの肉や血を削いで、粉にしちゃうかもな。これは批判じゃないんだよ。というのは、自分じゃわからないだろ。何で、あんたにこんなことを言うのか自分でもわからないけどボクの善意を信じてくれよな。周知のことだから、ゴシップでも何でもないんだけど一応、あんたの耳に入れておきたいんだ。こいつは復讐でもなんでもないよ。あんた、ボクに何にもしてないだろ。どのくらい、あんたが強いか試してみていいだろ。あんたは、これだけくらっても大丈夫だよ。あんたは、これぐらい耐えれるだろう。ボクは、あんたがこのくらいスッキリと克服できるのを知ってるよ。なぜなら、ボクがあんたを選んだんだからな。ボクはあんたを選んだんだよ。ボクは、あんたがこのくらいスッキリと克服できるのを知ってるよ。ホクストン近郊で自転車をこぎながら、三角目で「Because I chose you, because I chose you. I know I can cope with all this beautifully」と歌っている東洋人とは私のことです。心斎橋さん、郡山さん、曲ができたらwww.myspace.comに載せるから聴いてよね。仮のグループ名(芸名)は、心斎橋さんのブログのタイトルから「(仮名)の生活」にしようと思っている。

2007年11月27日

コメント(2)

-

ギターと創造性

何でかしらないが、ギターに凝りはじめたのである。20年前にバンドをやったときに買った黄色い偽ギブソンをジャカジャカ毎日弾いている。先週からギタリスト・サウンドエンジニアのおっさんに個人授業でギターの音と録音の仕方についてのアドバイスを受け始めた。15年以上前に英国に移住するときに心斎橋さんに売った機器などは、新しいのをすべて買い揃えた。音楽製作ソフトウエアのみならず、ギター作曲ソフト、ヒップホップ用のサンプラー、多重録音ミキサー、ドラムマシーンなど続々と購入している。明日はLINE6のエレクトロニック・サンプリングギターという、伝説的なギターの音を忠実に再現した音源を組み込んでおり、コンピューターにつなげるギターを買うと決めている。そしてエンジニアのピーターと週末には5時間製作をすると決めている。かなりの水準までドラムの技能をマスターした兄に、「音楽ソフトはすばらしいよ。どんな音でも作り上げることができるんだ」と興奮して2年前に言ったところ、「へぇ。興味ないなぁ」と言われてがっくりきた。絵を描いていたころには高い絵の具を買って、色の深さや特別な響きのようなものを長い間眺めていたことがある。太い筆でビッと線を引くだけでもすごいなぁ。この色はあっちにいっているよなぁ。どんなことができるかなぁなんて思っていたっけ。歳をとるというのは、頭の中にいろいろなネガティブな言葉が溜まることだと最近感じている。昔は規則をやぶることとか、リスクをとることや、キチガイの真似をすることとかができたのに、今は「こうやったってああなるだけだよなぁ」なんて否定的な考えがすぐに頭に入ってくる。でも、不協和音や電子音、ノイズなどを聞いていると頭がすっきりしてくる気分がある。ギターも適当にチャカチャカ弾いていると重力が小さくなっていくようにまで感じる。今年は仕事が忙しすぎたけど、また製作を始めると思うと心が躍る。また俳優を集めて短編小説の朗読の録音だ。

2007年08月04日

コメント(2)

-

自転車とHOXTON SQUARE

先月、事務所を日本でいう原宿みたいな垢抜けないカムデンから、Brit Artの拠点でアーティストがわんさかいるホクストンに移した。残業をしているとビルの窓から、おしゃれなデザイナーたちが外のベンチで酒を飲んでいるのが見える。ホクストンのバーの多さは尋常ではない。私の事務所のとなりのビルにはベルリンでよくあるような不法占拠風のバーがあり、友人が反資本主義の映画を上映したことがある。トライアスロンに狂い、何か突き抜けてしまった感のある大学時代の友人の話に影響されたのかもしれないが、私も自転車を買った。車産業などなくなってしまった英国だが、まだこのような折りたたみ式自転車のような「隙間市場」のようなものは作っている。Made in Englandという文字が非常に奇異に見えた。この国はほとんどの人がサービス産業で働いているのだ。20インチの子供サイズのタイヤだが、乗りごこちは悪くない。ただ片手で運転すると左右にぶれてしまい不安定になる。大人がこの手の自転車に乗ればサーカスの熊が自転車をこいでいるようにみえてかっこ悪いという説があるが、私は通常のかっこよさからはずれるデザインが好きなので気にしない。折りたたんだ状態からの組み立ては2分ぐらいかかる。頑丈につくられているようなので、組み立てたり折りたたんだりするのは快感だ。機械フェチにはたまらないだろう。このブロンプトン社の自転車は10万円と安くないが、地下鉄初乗りが800円の国だから通勤に使えば、私の場合3ヶ月で費用が回収可能だ。ロンドンの自転車の10%は盗まれるといわれているが、毎日使って3ヶ月後に盗まれても元はとれている。ジムに行く時間がなくてなまった身体にもよいし、通常40分かかる通勤時間が半分になるということでいいことずくめのように思われる。しかし、英国のドライバーはオランダなどの自転車先進国と違い、自転車がいる道にはなれていないので、事故にあわないように気をつけるべきだろう。知り合いが「自転車を街中で乗っているやつは臓器提供にはうってつけだな」なんて言っていたっけ。外国に住んで、自営業やって、自転車に乗っていると「ああ、私は自由だなぁ」という錯覚を受ける。楽天の日記など書かず、残業、残業。

2007年06月14日

コメント(4)

-

日本短期旅行

何を血迷ったか、多忙期に短期で日本へ旅行することにした。ガールフレンドが2週間日本で仕事をしているので、その間に行けば航空券代が半額浮くという考えだった。その代償たるや、行く前の週は土日のみならず朝の3時まで働くことを6回ぐらいやることになり、しかもラップトップで飛行機や電車の中で働き、帰省した家でも働き、本当にこんな時期に休暇をとるなんて馬鹿なことを考えなければよかったと涙がちょちょ切れたぜ。友人にも兄にも連絡をとらずに、関西まで来たガールフレンドと四国の松山に2泊3日旅行をした。松山は兄の住んでいた金沢と似た、感じのよい観光都市で、働きすぎで朦朧となった頭にはちょうどよかった。英語も通じない国で行き当たりばったりで旅をするのにはエネルギーがちょっと低すぎたから。岡山まで新幹線に乗り、島をつなぐ大きな橋を特急で渡ったころには、車窓の絵葉書のような風景を見ながら仕事の心配をしていた。しかし、道後温泉でぶらぶらしているうちに、遣り残した仕事などはどうでもよくなった。ガールフレンドは政府が厳重抗議したため日本版発禁となったと噂されるPRINCESS MASAKOの本を読んでいたので、皇室ご用達のホテルに朝飯つきだけで泊まることにした。HIROHITOが泊まった部屋の応接間が保存されており、皇太子夫妻も最近泊まったとのことが掲示されていた。このホテルは確かにサービスはよどみなく、壁には皇室の格式にあやかり、松山のロータリークラブか何かと似たような会員の名前が、かまぼこみたいな板に書かれ飾られていた。チェックアウトが1時間遅れたら、しっかり延長料金を取られたため、「へっへへ。旦那ぁ。こりゃぁラブホテルみたいでんなぁ」とホテルのフロント男性に言おうと思ったが、私の育ちの悪さが見えると思われ自粛した。K談社も発行自粛したもんね。「せんとちひろの神隠し」のモデルになったといわれる道後温泉にもミカドの肖像は見え隠れしていて、HIROHITOが入った風呂も重要文化財になっていた。二階まで湯を引いた大理石の風呂に、檜のパネルが張り巡らされたものに、HIROHITOは絹の浴衣を着て入ったらしい。裸になれば人間は同じという言葉があるが、彼はやはり人間には戻らなかった神様なのだろう。松山武道館でガールフレンドにエキゾチックな体験をさせるために、PORNO-GRAFFITTIというJ-POPのどうでもいいバンドのコンサートを突発的に見に行った。このバンドの名前は過激だが、70年代風の古いロックとじっとり湿った歌謡曲とセッションミュージシャンの激うま演奏のジャンル系ポップという節操のない音楽だ。バンドのイメージがパンクとか反逆であるだけに、歌詞の内容のどうでもよさと曲の合間にするオールナイトニッポン的なダベリは保守的でいらいらした。女子高生が曲にあわせて腕を振っている。怒りが湧き上がってきたのは残業のしすぎなのだろうか。ガールフレンドはスーパーマーケットの二階にある中国人が経営する整体のセッションをした。その店は最初小さく場所を借りてそれから拡張したのだろう、店の真ん中に段差があり、ガールフレンドがこけそうになった。中国人は「姉さん、気をつけたほうがいいね。格差があるからね!」所得格差が広がっていることと、段差をひっかけた他愛もない冗談だった。ミカドの存在は社会の流動性を防ぐことはいうまでもない。松山で私はひとりの観光客としてパンクの必要性を強く感じたのであった。おしまい。

2007年04月12日

コメント(4)

-

ワギナの叫びと行列について

北ロンドン図書館のホールで女性に対する暴力をやめさせるイベントとして「V-day ワギナの独り言」という集団劇をガールフレンドと見に行った。劇はペニスと違ってワギナという言葉自体も言葉にしにくいということを、各地でどのような言葉でワギナが呼ばれるかなどを列挙していったり、女性のオーガズムがタブーになっていることから、いろいろなパターンをギャグとして披露したり(ユダヤ人は理屈っぽいのでYES!でなくNO!という。WASPはいくときの声は恥ずかしいので無音となるなど)、デートで甘いキスをされた女性がそれだけで感じて潮吹きで車を汚してしまい、それ以来SEXを避けたという、おもしろ哀しい話とか、非常に面白かった。このイベントのメッセージは、DV(家庭内暴力)やクリトリスを除去するイスラム国家に対する抗議などいろいろな形の暴力に対する反対だ。イベントでは20分の休憩時間があり、私はガールフレンドと一緒にトイレに並んだ。男と女の個室トイレが一個づつあり、野外コンサートなどのときのように男女がひとつの行列をつくり、空いたほうを男女差なしでつかっていた。次は私ということになったとき、髪の短い女が「あんた男のトイレのために並んでいるんだよね」と後ろから聞いた。「いや、私たちは男女別なしに使っているんだよ」と私が答えたにもかかわらず、「女便所を使うなんてだめよ」と言って私の前を通り過ぎた。「この男便所に入っているのは女だ。なぜ行列を抜かすんだ?」と抗議する私を尻目に4人ほどの女が続いて私の前に立った。「おい、こら。なんだ。おまえらは。この男便所から出てくるのは女だ。待てよ。よく見てみろ。こら」と言っても、イベントで女性優位のインスピレーションを受けた女たちは無しのつぶてだった。すぐに男便所は空いたので、議論する時間もなく私は男便所にはいって、じょろじょろと用を足した。手早く出て忘れようと思ったが腹が立ったから、男便所に入ろうとする女に「結局、男便所を使うんだな!」と嫌味を言った。「ガキみたいなこと言わないでよ」と女は叫んだ。トイレから出てきたガールフレンドも女たちと話そうとしたが、彼女らは取り合わなかった。女たちにとっちゃ私はただの汚い暴力的なチンボであるのかと思った。男便所から出ずに篭城するというのも手だったかと考えたが、それをしていたら200人ほどの女性をすべて敵にまわしていたかもしれない。ガールフレンドは主催者の一人と話したが、日本と違いそんなことでは善処しますとか、はいそうですかと謝るわけがない。「はあ、そうですか」のみ。まあ、彼女にとっても私はただのチンコであったということだ。イベントの政治的意図には賛成するが、観客は自分の民度に合わせて理解するから仕方ないな。私の抗議を無視して突進した女たちは私には暴力的に思え、対話を無視するある種の男の原理で行動しているように思えた。君たち、男のコピーをすることでは暴力はなくならないよ。パラダイムを変えなきゃ。しかし、V-DAYのイベントに行くようなフェミニズム賛同者の私がなぜ、こんな不愉快な経験をしなくてはならないのか。別の場所でやれよな。私の脳みそはブツクサと、とりとめもないことを呟いていた。行列をくずされたことに対して腹が立ったのは、まったく英国15年在住の賜物だ。楽天読者には、少し理解ができないかもしれないなぁ。ちなみに誰かが行列を抜かしたことでスーパーマーケットで私が口げんかをしたことも3回ある。逆に私が行列を無視したことにより「普通の人間のように列に並んでよね」と婆さんに言われたこともある。こうしてだんだん移民した国の文化が脳細胞のひだに刷り込まれていくのだなぁ。

2007年03月27日

コメント(2)

-

イタリア女の不透視性

イタリア人の女性にパーティで会った。彼女はカンヌ映画際のパーティにでも出てきそうな古典的な美人で、黄色いドレスから背中が大きく開いていて、「自分が居たい場所を決めるのは...」という日本語の刺青が見えた。ブラジル人の彫り物師が彫った漢字は稚拙で、言葉が何か別の意味を持っているように思えた。なんでもこの言葉は「不思議の国アリス」の結びの言葉であるらしい。全文は「自分が居たい場所を決めるのはあなた」とのこと。そうだったっけ?ルイス・キャロルの本で唯一覚えているのは、卵の化け物ハンプティダンプティがアリスが何を言っても「ふとーしせー!」(不透視性、Impenertrability)と叫び聞く耳を持たなかったことだった。彼女の女友達が「ドレスの背中のレベルのもっと下にはもっと別の言葉が書いてあるのよ」と言った。文字は背骨に沿って一直線に彫られており、理論的にアヌスまでは彫れるはずなので字数も多くできるため「自分が居たい場所を決めるのは...」の下の句はいろいろな可能性があるなと思った。このイタリア美人はブラジルを旅行し、かの地で会った20歳以上の多くは整形手術を受け、ジムで身体を鍛えこみ、まったく本を読まないから失望したという話をした。刹那的に生きるのがどこが悪いのだろうか。

2007年02月10日

コメント(4)

-

身体改造、誕生日、拉致

昨日は、ブリティッシュガスのお兄さんがガスボイラーの安全チェックに来た。彼はモロッコ系英国人と思われGOLDIEみたいに金歯が入っていた。何でも、前歯を抜き取り、全体の型をとって、金歯を挿入するということをやったらしい。GOLDIEの金歯はメッキじゃなかったのだな。金は通常柔らかいのだが、9カラットだから磨り減らないとのことだった。先週、家で誕生日パーティをやり、友人のポルトガル人画家もやってきた。彼は刺青に包まれていて、耳たぶには1センチぐらいの穴が開いていて、それが小さくならないようにリングを入れている。彫刻家の友人がその穴を後ろから覗いていたのに気づいた画家は、「普通は見物料をもらうんだけどな」と言った。日本大使館の文化部で北朝鮮拉致被害者の家族のドキュメンタリーを上映したのを見に行った。首相の著書「美しい国へ」には断固として徹底解決をするということが書いてあったので、政治的意図はかなり見えた。「世界の皆さんはこんなに拉致問題に興味がありますよ」という記録をつくるためにカメラマンが数人出席者のイメージを撮っていた。脳障害の真似でもしようかと思ったが不惑の40歳になったことを思い出し、やめておいた。上映後、日本人の女性が「このドキュメンタリーは世界中で上映すべきよ!」と熱っぽくしゃべっているのを聞いた。私は家族の苦難には同情するが、その家族の苦難に乗っかった「強い日本」をつくる政治的意図には皮膚にジンマシンがぽつぽつとでそうな気分になった。北朝鮮スパイアカデミーを卒業し亡命した元スパイが、観衆が知りたい回答をテキパキと話し、「人を殺すのは簡単なんだよ」「メグミは独裁者の息子の家庭教師をやっている」「北朝鮮は私が死んで欲しいと思っている。いつ死んでもかまわない」などとしゃべっているシーンでは、本当かなぁと思った。ちなみに彼は故俳優石原裕次郎にそっくりだった。霊界から招聘し、北朝鮮クローンにしたのか?平壌の英国大使館をつくった元英国大使が「北朝鮮のマーチをやっている軍隊は行進しかやっていない。病院はペットボトルを半分に切ったもので点滴をやっているし、時代遅れの兵器は、場所移動や方向転換も満足にできない役立たずだ」と言っていたのを友人が聞いたことがある。アメリカの右翼と軍事産業と日本の保守政治サークルが、北朝鮮が実体のたいしたことない辺境国ではなく、巨大軍事陰謀帝国ショッカーであって欲しいのはわかるから、この「問題」はプロモートされ続けるのだろうなぁ。ご苦労さんだぜポンポコリン。

2007年01月31日

コメント(2)

-

製作日記

私のストーリーで1分映画をつくってくれたカナダのメディア会社が、今度は6分の映画をつくってくれることになった。出張でロンドンに来たディレクターのおっさんは結局時間の調整がつかなくて会えなかった。まぁ、業界にあまりコネもない私と友人Dに会って四方山話をしても、別に彼らにとってビジネスになるわけでもないので、こんなもんだろう。前の1分映画を今度はSundance映画祭を開催しているアメリカの大手TV会社に使ってもらうように段取りを組むことにした。BBCにも接触中。またSKYのときのように放映してもらうことになれば「放映してやるからありがたく思え」ということで1ドルをこちらから(!)払うことになるのだろうなぁ。今年は金を稼ぐのを目標にする。今回の日本旅行は家族の関係で忙しく、友人では心斎橋さんに夜会えただけだった。おっさんと化した私に比べ、彼は大学時代からぜんぜん変わらず、まだ美青年の風貌を残している。何か黒魔術でもやっているのか。彼は「映画祭で賞を取れなかったのは、君らがつくっているのはアート系映画だからジャンルがずれたからじゃないかな」といってくれた。ありがとう。相棒Dと一緒に青い話を長々としてごめん。次の日本旅行では五反田さんや郡山さんにも会いたいなぁ。ベンヤミンさんはどうしているのかなぁ。Sarah's Ghostという1分映画をyou tubeに載せたので興味のある人はみてください。ストーリーは、妻と別居した男が、赤いコートを好んで着ていたセラを郵便ボックスを見るたびに思い出すというもの。ただ、郵便ボックスは人形に近い円筒型だけではないので...http://www.youtube.com/watch?v=0jvbkogD_d0日本でいろいろ漫画を買って触発された。私が製作しているAudio Storyというフォーマットを自動漫画みたいなものに発展させようといろいろ実験をし始めた。英国人などはフランス人などと違い漫画をあまり読まないので、AUDIO主体のスライドショーみたいなものはフォーマットとしていけるのではないかと思案している。新しいストーリーを頭で朦朧と考えているが、なかなかまとまらない。人口爆発防止のために、厳正な抽選の基に老若男女貧富を問わず間引きをされるシステムが導入された近未来の話やWill Self風の豊穣なイメージの半死人コミュニティの話などを考えているから当然といえば当然だなぁ。設定よりも物語の主幹パーツに凝ろうと思う。今読んでいるSebastien Japrisotの「殺しの夏」(L'ete meutrier)とAlfred Anderschの「ザンジバルまたは最後の地」(Sansibar Oder Letzt Grund)は両方の小説とも、奇しくもいろいろな登場人物の観点から語られる。これ、やってみようかなぁ。中国人の前衛詩人と仲良くなって、ほぼ毎週会って、いろいろ馬鹿話をしている。彼はどこから仕入れてくるのか、でっちあげるのか、道教の「道」にあたるのは膣だとか、貨幣として使われている貝はユダヤ人の住んでいた地域の貝に限られていたとか、教会は昔売春宿として癒す機能があったとか、わけのわからない話が多い。それに対抗して私も怪しい話をする。

2007年01月09日

コメント(2)

-

フィリピン撮影旅行

フィリピンの1週間の休みは、半日しか観光はしなかった。相棒Dが感動のあまり英国には帰らずに現地に残って働くと言わしめたマニラのスラムのドキュメンタリーを撮ることにしたからだ。援助するNGOのミーティングに出たり、足りない機材や本を買うために歩き回ったり、4つのスラムに行ってカメラを回し、いろいろなインタビューをしたりした。けっこうな量のテープとなり、これを編集するのは大変だ。先進国の人間が出てこないほうがよいと思い、相棒Dや私が一切現れないようにしたが、後からは視点を見せる部分として私たちを少しでも入れたほうがよかったと思う。高価なカメラを見せびらかしたり、生活やプライバシーの邪魔をしないように低い位置でカメラを回していないような雰囲気で撮ったりしたため、イメージが無駄になったきらいがある。反省点は多い。マニラの3分の1の住民がスラムに住み、その住環境は劣悪だ。ラテンアメリカなどでよくあるように反面、金持ちは徹底的に金持ちだ。昔は工場で働いていた貧民が今や、一家全員でニンニクの皮を剥いたりして生活している。そして熱帯の豊穣たる農業国なのにニンニクは中国から輸入しているという始末である。イメージを撮っていてスラムの人間は存在感があると思った。家は3畳ぐらいの部屋に家族5人住んでいたりするので、家族や隣人や近所の人との対話や付き合いは濃い。よく笑う。服もちゃんと洗って威厳を保っている。テレビはない。金はないが時間は徹底的にあるようだ。凧を一日中飛ばしていたり、手のひらでずっと水溜りの水をすくっている子供を見るにつけ、「本当の子供時代を過ごしているんだな」と思った。しかし、彼らは通学費用や昼飯代などが払えないため義務教育も受けれない場合が多いし、病気で亡くなる場合が多いのであまり、この「本当の子供時代」とやらを美化する資格は私にはない。スラムを歩きながらビデオを撮っていて、子供用のピンク色に塗られた棺おけが公会堂みたいなところに安置してあるのに気づいた。思わずビデオを別の方向に向けた。手がぶるぶる震えた。協力してもらったフィリピンのNGOはスラムを助けているためにリーダーを何人も殺されている。フィリピンでは農民や労働者やスラムを助ける活動家を土地の有力者や警察や軍隊などがヒットマンを送り射殺している。そしてほとんどすべての殺人事件はろくに調査もされず迷宮入りとなる。アムネスティ・インターナショナルによれば今年だけで70人ほど非法殺戮されている。日本でも小説家や大学関係者やNGOがこの問題を考える集会などを行なっている。映画として以下のようなものをつくりたいと私と相棒Dは考えている。1)ナレーターが「これが私の考える政治的メッセージだ」とコメントを述べるのではなく、スラムの住民やNGOの活動家がしゃべる言葉をつなぎ合わせることにより、メッセージが間接的に浮かび上がるという形のドキュメンタリー。2)凧で遊ぶ子供を題材に、スラムを取り巻く状況を私が英文の詩にした。これをタガログ語にしてスラムの女の子に朗読してもらい、音楽(アコースティックギター+電子音のエレクトロニカ)をつけ、アート映画にする。

2006年12月05日

コメント(4)

-

製作日記、旅行予定

今月に入ってからAUDIO STORIES(英文の短編小説朗読+エレクトロニック音楽)を4篇つくった。1) 医大教授の家で家事手伝いをしている母が犬に親指をかじりとられ、その娘がテレビを燃やす話2) バイキング方式の中華レストランで男が分裂し、消え去る者が後悔する話3) 断食芸人に会ってから太った妻やせて美しくなってしまい、苦しむ男の話4) 電子レンジで猫を乾かした女の親戚の女にぞっこんになる男の話それぞれ現実的な設定で書いたが、こうやって列挙してみると面妖だなぁ。1)と2)のAUDIO STORIESはカナダの製作会社に提出した。採用されて短編映画ができることになれば大笑いだ。「死ね」といわれるだろうか?今週末から1週間ガールフレンドが働くフィリピンで休暇だ。スラムめぐりをしてドキュメンタリーをつくる予定。日本にいくのは今年はクリスマスかなぁ。

2006年10月24日

コメント(5)

-

カタツムリを求めて、または松田聖子

巨大な蝸牛がテレビを見ている部屋に滞在する男の話を短編映画にしようとしていて、蝸牛を求めてロンドン南部のブリクストンに行った。ここは、アフリカおよびカリビアン移民が集中するところで、80年代までには政府の政策に反抗し店を焼き払ったり、南アフリカのマンデラ氏がロンドンに来たときにはここで演説したり、政治的な色合いの濃い場所だ。ダブとかトリップ・ホップとかはブリクストンが震源地で、ロンドンのミュージシャン系はここに住み、アーティスト系は東部ハックニーに住んでいるようだ。前にも書いたが、一分の超短編映画2編(Aerial Photos, Xplosion)がカナダの映画祭 (www.filminute.com) でショートリストされたため、製作に乗り気なのである。ラッキーなことにアメリカ大手資本のスカイ・テレビのチャンネルのひとつプロペラ・テレビという映画専門のチャンネルでも放映されることになった。まあ、趣味でやっていることを考えれば上出来である。10年前にはインデペンダント誌への日本に対する第二次大戦勝利記念日VJデイに関する投稿がきっかけで日本でいうNHKみたいなチャンネル4で紹介されたことがあるので、メディアは10年ぶりだ。10年先にも出れればいいなぁ。友人のアーティストがペット用にガーナの食用蝸牛を2週間前に入手をしたことを聞き、私も手に入れようと市場をうろうろした。 カリブ系の香料や胃袋や塩漬けの魚などは目もくれず、蝸牛はどこかと探したが結局生きているやつはなかった。しかたないからオックスフォードに行って彼女の蝸牛を撮影でもしようかと考えながら、コロンビアのカフェで豚の脂身を油で揚げたものをダイエットコーラを飲みながら食べた。市場を出る途中で、知り合いの芸大の先生にばったり会った。彼女は80年代後半まではフランスのポップ界では有名で、日本で言えば松田聖子のような存在だった。でも家族の不幸でポップはさっぱりと辞めて、芸大に行き、今は版画を教えている。松田聖子は今でもケバイようだが、彼女はもう普通のおばさんだ。「ああ、あんたね。(たぶん私の名前は覚えていない)半分夢見ながら歩いていたから気づかなかったわ。この辺りに住んでいるの?」北ロンドンから蝸牛を探しに来たということを説明すると「ああ、そうなの。ペットにするの?うちの学生も蝸牛のこと言ってたわよ」それから、彼女は突然、昨日の満月について話し始めた。そして中国の月祭りについて、ムーンケーキを買えばよかったなどなど。私の相槌は彼女のふわふわした夢をプチプチと潰してしまう。やっぱりついていけない。松田聖子さん、どう言えばよかったでしょうか?

2006年10月08日

コメント(4)

-

詩のスラムダンク

最近、中国人詩人Fとつるんでいるので、やはり何と言うか、やっぱり詩人のイベントに行くのである。ロンドン大学の近くの王立劇作芸術アカデミー(RADA)の地下でたまにやっている、主催者によるとヨーロッパで一番長く続いている詩人のイベントに行った。いかにも私立高校出身の主催者はちなみに高校で英文学を教えており、参加者はほとんど素人、何せ詩人じゃ食えないもんね。マイクの前で、次々と詩人が立ち朗読していく形式は、バスケットボールのたたきつけるシュートという意味のスラムダンクと同じ意味で、スラム・ポエットリーというらしい。このいかにも、アフリカ系アメリカ人っぽい命名は、「詩の朗読会」という古色然としたものとの対極だ。20人以上が読んだ。パターンとしては、1)ヒップホップの詩人、ただ単に音楽がないだけで基本的にマシンガンのように言葉を撃つスタイルは同じ。あの黒人のジェスチャーがないと詩は始まらない。白人が半分ぐらい。2)ギャグ。みんなは落ちを待っている。3)演劇と変わらないぐらい、ドラマティックなパフォーマンス。4)可愛い子ちゃんがセックスについて語る。ディックという言葉をいうときには音量があがる。容姿に自信がないとエロ詩をやってはいけないのではないかという暗黙の了解があるようだ。5)いわゆる現代詩、イメージのずらし方とか、言葉の連なりの面白さや、テーマの現代性で勝負。もちろん、私はまったく絶対もって4)には興味がないことを誓うわけであるが、5)が少数派というのは、そんなもんなんだろなと思う。友人Fは天安門事件以前にはまあまあ名前が売れていた詩人で、英国とフランスで文芸誌で作品を発表している。彼も別のイベントでパフォーマンスを中国語でやったらしい。詩の翻訳は不可能なので、原語で音を楽しむという形のほうがよいと彼は考えている。私も一度、ポエトリー・カフェというところで即興のものを読んだことがある。実は最近、「おばあさんの知恵」みたいな本を入手して、次のようなアドバイスが並んでいたのを読み、これを俳句としてパフォーマンスしようかと考えている。犬の汚れた毛はケチャップで洗え髭剃りクリームが切れたらピーナツバター頭のセットには卵の白身Fは「何でも詩になるんだ。やれよなっ!」とのことだった。一緒に行ったフランス人の若い女の子が、ロシア人とイタリア人の物真似をした英国人の詩人のパフォーマンスを見て「彼ってちょっといいわよね」と言うのを聞いたFは、ショーが引けた後にずかずかと近づき、「この子がお前のこと好きだってよ!」と叫んだ。まったく礼儀も段取りも知らぬ野蛮人だ。もちろん彼女は詩人と一言もしゃべれなかった。

2006年10月02日

コメント(2)

-

短編映画フェスティバルに出展しました。

1分フィルムフェスティバル www.filminute.com に今、私たちの作品がふたつリスティングされています。ショートリストの作品における1番上のAerial Photosと1番下のXplosionという作品です。両方とも私が英文で書いた短編小説がベースになっています。Aerial Photosは「航空写真のセールスマンの写真を見ながら、子供のとき持っていたブランコを思い出す」というスケッチで、Xplosionのほうは「昼下がりの情事の最中に、階下のガス自殺の巻き添えになった妻を想い出す男」のスケッチです。音楽は私の友人Dがつくりました。Xplosionのほうの音楽と絵コンテで私も参加しています。映像はカナダの会社が製作しました。評論家におけるリスティングの後は、ウエブ人気投票になっていますのでもしよろしければ投票していただければ幸いです。また、お友達に、こういう短編映画に興味のある人がいれば見てもらいたいと思ってます。感想をきかせていただければ幸いです。では、では。

2006年09月02日

コメント(0)

-

近況

これまで作ってきた短編小説朗読+アンビエント音楽の一つを1分に短縮し、映像をつけて「1分フィルムフェスティバル」に送ったら、入賞候補になり、何か他の話も来たりして、面白くなりそうな気配がある。先週1週間、フランスのボルドー地方に行き、茸狩りをし、カヌーで河をくだり、市場で地酒ハムとチーズを買ったりした。崩れた庭の外壁を直した後に大量に発生したレンガを車でゴミ捨て場にまで6回往復して棄てた。左手がじわりと痛い。GFは来月からフィリピンにある某国際機関のために2ヶ月ほど働く。マニラはつまらないらしいので、忙しい11月には行く気はしない。そのため、大阪で落ち合うことを考えている。

2006年08月23日

コメント(0)

-

KLEEとメルト!フェスティバル

先週末は、ベルリンの近くにあるフェロポリスというイベントホールにテントを担いで3日間、メルト!フェスティバルでポップとダンスミュージック三昧をした。http://www.meltfestival.de/index.php?page=info&language=gb&action=3フェロポリスという会場は7,000トンの戦艦のような5つの重機に囲まれていて、異様な光景だ。高さ130メートルほどのキャタピラのついたクレーンのような重機は、「ハウルの動く城」を思い起こさせた。宮崎駿だけでなく、第二次大戦のドイツの戦車などが好きだった私は重機を見てうっとりとしてしまった。小さめのモスキートがいいか、壮大なマッド・マックスがよいか決めかねている。http://www.ferropolis-online.de/ferropolis.htmlhttp://www.ferropolis-online.de/ferropolis/mosquito.htmlhttp://www.ferropolis-online.de/ferropolis/mad-max.htmlフェロポリスは湖に面していて、1キロぐらい歩いたところにテント場がある。ビッグ・チルなど英国の大規模フェスティバルに比べて、グルメ風の屋台もなく、トイレの数なども比べものになく少なくて、けっこう腹が立ったこともあったが、湖でバタバタ泳いでいるうちにそんなことなど忘れてしまった。出演バンドは、有名なところでは、Pet shop Boys, Aphex Twinsなど、The Streets, The Editors, We are scientistsなどの売り出し中のバンドも出ていた。アメリカ、英国のバンドはメインステージではけっこう多かった。この1年半前にゲーテ・インスティチュートでアルバムを借りてから、私とガールフレンドはドイツのインディーバンドのKLEEに凝っている。今回ドイツくんだりまで行ったのも、彼らが出演するからだった。音はファーストアルバムはダンス・ミュージックで、2枚目はニューオーダーなどのマンチェスター色が濃くなり、もうすぐ出る三枚目はもう少しアコースティックになっている。なんといってもスージィちゃんの書く歌詞がロマンティックで心をうつのである。ドイツのモリッシー女版という感じだ。実際、スミス時代のモリッシーのようにステージでは水仙の花束をもって現れた。(試聴はこちら。最初のアルバムUNVERWUNDBARのNICHT IMMER ABER JETZTとHOFFENTLICHなどが好き)http://www.kleemusik.de/indexnu.htmステージの一番前に立ち、ほとんどの曲を「なんちゃってドイツ語」で歌った。ガールフレンドなどは涙ぐんでいた。中学校のときにYMOのコンサートなどに行ったことがあったが、こんな感じでポップグループのファンをやったことはない。40近くになっていやはや、これはナンでしょうな。KLEEのTシャツを買い、バンド全員にサインしてもらい、スージィと握手をした。10代にしなかったことを今するのはだいぶん恥ずかしい。しかし、ポップの追っかけというのは楽しい。また、ドイツにKLEEを見に行こうかと思う。

2006年07月20日

コメント(4)

-

音を創ること

日曜の夕方はダブとかヒップホップをつくっている青年Gさんと庭にあるグリーンハウスで、ラップトップを2台ならべて音楽をつくった。ロンドンはおそらく25度ぐらいで日本とは比べ物にならないぐらい涼しいにもかかわらず、みんなブツブツ暑すぎるよなぁこれと文句を言っている。Gさんのつくったブレークビートが耳に障ったのか、隣人の女性がいらいらした顔で自分の庭から出て行った。正月に帰省したとき、昔ドラムを叩いていた兄に、リーゾン音楽ソフトウエアを見せて、「こいつを使えばどんな音でもリズムでもつくれるような気がするんや。すごいええで、これ」と興奮して説明したが、兄から「それがどうしたん?」という体温の低い反応を受け、ひどく気落ちした。私が釣りとか獣姦とかに興味がある人とあまり話したくないのと同じで、このソフトウエアで電子音楽をつくることにまったく興味がない人は多いのであると考えるべきなのだろう。しかし...Gさんは乱数などで音を変質させるような、発展した形のソフトウエアシンセサイザーをもっている。私のイメージにあわせて、彼は録音した音を逆さまにして、フィルターで音を引きちぎり、揉みあげて、水の中に引きずりこんだり、火をつけたり、何か、その錬金術でもやっているような感じで、非常に面白い。Gさんは髪型は思いっきりレゲエで、頭蓋骨の二倍以上のサイズの髪の毛が延長で張り付いていて、チェーンスモーカーだが、プロ意識や能力が高く、私の趣味のプロジェクトを手伝ってもらうのはもったいない気がする人だ。しかし、彼のような技術の高い人についてもらって、強力なソフトウエアで武装しても、私の音楽センスのあまりないのは隠せない。すげぇ、刺激的な音!でも、音楽ができれくれば、なんじゃ、これダサいメロディーと構成...高揚と落胆が交互に現れるという感じだ。まあ、趣味でつくっているという関係から、ゆっくりと改善していけばいいのだろうが、ああ、腹が立つ。

2006年07月04日

コメント(2)

-

She wants revenge東ロンドン ライブ

ふっふふ。全国のジョイ・ディビジョンや80年代後半ニュー・ウェーブファンには、まさにタイムワープした気分になる音の、She Wants Revengeのギグに行ってきた。売れないヒップホップをつくっていた2人のDJがつくったバンドは、金儲けのために方向転換したと疑われ、「オリジナル性の無さ」から、批評家からは「ジョイ・ディヴィジョンのモロパクリで素面でやっているとは思えない」とけちょんけちょんである。曲のタイトルまで"Tear her apart" "Out of control"なので、確信犯の臭いがしてくるのは否めない。ヴォーカルは、アフリカ系の血がかなり入っていると思われるカルフォルニア出身の男で、プリンスに似ていないこともない。ステージでは、ヴィクトリア調ともいえるヒラヒラの飾りつきのシャツにもはや誰も着ないベストをつけていたので、「アメリカ人の考える英国貴族っぽい服」を着ていたと考えられる。アメリカのGOTHにとって英国は、切り裂きジャックとロンドン塔のゴシックな世界で、一種のあこがれがあるらしい。ネットサーフィンをしていたら、アメリカ人のデュオで「ロンドン橋落ちた」というタイトルの曲をシングルとして出した輩がいて、腰がくだける思いがした。She wants revengeさん、そんな服を着てはダメです。アメリカのスノップで拒否反応がある音楽は、さらにスノッビズムが激しい英国では受けるはずがないとも考えられる。一流バンドは20ポンド以下ではギグをやらない市場で、入場料を8ポンドしかチャージできないことからも、She wants Revengeさん、申し訳ございませんが、お引取りくださいというメッセージがちらちらしていた。しかしっ!そんなことはどうでもよいのだっ!この手の音が私は好きなのだ!責任者を呼んで来いっ!英国貴族っぽい服を着た、プリンスもどきがモリッシーのようにくねくね踊りながら、イアン・カーティス風の深い声で歌う。むっつりしたギタリストはどっか性格がジョニー・マーみたい。西海岸経由の80年代マンチェスター・サウンド。これは、奇怪だ。ああ、私は誰、ここはどこ?今は何年だっ?デブのアイライナーを塗ったGOTH女が、私に冗談を数回言った。脳みそが電子レンジで調理されたような気分になっており、彼女が何を言ったのかよくわからん。気が弱そうな微笑みを返し、狂ったように踊る。ああ、幸せだ。青春よ、もう一度。

2006年06月04日

コメント(5)

-

ボアダムス ロンドン ライブ

西ロンドンで日本のバンド「ボアダムス」のライブを見に行った。いいライブだったと思う。圧倒的なドラムスの音に打たれて高揚感を感じた。しかし、私の大学生時代に覚えているボアダムスというのは、もっとノイズがぎゃんぎゃん耳を裂く荒削りで不快な音で、観客を金返せと怒らせ、これが音楽とはなめとるのかと酔っ払いが瓶を投げたりするバンドであり、あらまぁ、そうなの、よかったわねぇという気分になった。音楽は、絶叫をある程度やっちゃうけどアングラっぽくはなくて、トリプルドラムスでポリリズムが絡み合い、70年代風のハモンドオルガンとスペースエージ音楽のレトロサウンドがぴーひゃら、ぴーひゃらと奏でられる、乱暴な一般化をすれば和太鼓バンド「鼓童」をサイケデリックにアレンジしたニューエイジ音楽とでもいえた。千五百人ぐらい入る会場は1階と2階は満員、観客は5%ぐらいが日本人、後はいかにも耳が肥えた音楽スノッブという感じの観客だった。「これは俺が覚えているボアダムスと違う!」とフランス人の友人に説明していたら、入道みたいな大男に肩を叩かれ、「しぃぃー静かにしてよね、僕ちんにとって、この音楽は神様からの贈り物なのよ」という顔で注意をされた。その後、この大男は1時間半の間トランス状態で頭をゆすり続け、むち打ち症で手当てが必要になるのではないかと思った。ウエブでみるとボアダムスは90年前半にソニックユースに助けられて、US市場に進出しようとしたけど、失敗したことが垣間見られる。ライブバンドとしてはタイムアウトなど英国のメディアの評価も高いようなので、期待はできるのかもしれない。音楽性の変遷のせいで、もはや私の聞く音ではないが、昔好きだったよしみで、がんばって欲しいと思う。

2006年05月30日

コメント(6)

-

パーティーにて

友人のそのまた友人のパーティに行った。ファッショナブルなホクストン・スクエアのすぐ近くのロフトマンションである。香港人の大学教員をパートナーに持つ、パーティ主催者のフランス人投資銀行家は銀行員というより、バンドAIRのメンバーのような髪型と服を着ていた。特にトレーナーはなぜか絵の具が飛び散らしたものを履いていたので、私はそれがデザインとは気づかず、「あんたは画家なの?」と聞いてしまった。彼は「ううん」とうつむいて答えた。新しいレセピを考案することは新しい天体を発見すると嘯いた作家と同じ国の人だから、食い物飲み物に情熱をかけるのはわかる。自分の考案したシャンパンに梨のシャーベットとリカーをいれたカクテルをみんなのために作っていたときの、集中力とピアニストのような繊細かつ大胆な手つきはアーティストそのものだった。とどめは、人参と杏のケーキを家に持って帰りたい人のために、このフランス人銀行家がアルミ・フォイルで包んだときの仕草だ。アルミ・フォイルは空中を飛翔する折り紙となり、彼はニジンスキーのように指先をぴっしり伸ばし、あごをひきながら、奇妙なほどに数学的なオブジェをつくったのだった。これで彼がエゴが強ければ、ただのアホであるが、非常にシャイでいい奴であるようなのである。嗚呼、フランス万歳。中国人の作家、14年英国に住んでいるわりには英語のアクセントはけっこうきつい。「現代中国語はいろいろな言葉を日本語から輸入しているんだよ。特にテクノロジーとか法律、経済学など...」「ふーん。そういう日本の影響は耳にしないなぁ。」「中国は国粋主義だから、こういう話は好ましくないんだよ。僕は、ロンドンの中国大使館なんか顔を出したことない。」話が中国の国粋主義になり、「南京虐殺」の作家で自殺をしたアイリーン・チャンの話を私はした。「アメリカにいる中国人などはアイデンティティ・クライシスの傾向があり、ユダヤ人を結束させるホロコーストの記憶と同様のものとして南京虐殺を神聖化しようとしたのじゃないかということを聞いた。虐殺はなかったという日本右翼の意見は馬鹿馬鹿しいが、数字を誇張するアイリーン・チャンのような商人には賛成できない」「うーん。俺は南京虐殺は中国政府のでっち上げじゃないかと思うね。俺の両親は文化大革命時代、インテリだったからひどい目にあって、中国政府がプロパガンダでなんでもやるのを目撃しているんだよ。」私のガールフレンドが最近読んだ本の話をした。「コロンブスなど西洋の冒険家が世界に繰り出す50年前に、中国皇帝が船を何隻も出して世界探検をしたのよ。でも、船が出てからしばらくして首都が焼け落ちたて、迷信深くなった皇帝は、外国に興味を失ったのよ。北アメリカやイースター諸島とかいろいろなところに中国人の集落があったという証明があるという本を読んだの。この本聞いたことがある?」「無いね。でも、それって何となく中国政府がすごく喜びそうだぜ。はったりじゃないのかなぁ。」それからチベットの話になり、漢民族がチベットに入植していることをガールフレンドは批判した。そうすると驚いたことに中国人作家は、「俺は自由チベットのステッカーが車に貼ってある」と言い放った。普通の中国人だったら今頃、カンカンに怒って部屋を出ているころのはずだ。しかし、この男は超越しているというか、何と言うかつかみ所がない。失言チャンピオンの傾向のある私は「あんたみたいな中国人にはあまり会ったことが無いよ。けっけけ。でもさあ、あんた中国大使館からマークされていないかね?」と言ってしまう。彼の顔が1秒くらい凍りついて、その後、しばらく何も話さなかった。私は深く後悔したが、結局何も言わないことにする。英国人で小説を書いている男と話す。巻き毛で澄んだ灰色の詩人風の顔だ。「一つ一つの章は独立してどこから読んでもいいんだよ。それで、中心となるのは地図で、それを読むことによって、読む順番を読者が決めるんだよ。」「ふーん。面白い構造だね。それで、あんたの作風ってどんな感じなわけ?」「xxxxxxって聞いたことある?俺の友人が彼の作品にスタイルが似ていると言ってたよ。サミュエル・ベケットの友人で…」「ああ、その本ウォーターストーンズで見たことがある。復刻したやつだろ?」(あのよくわからんベケットの友人ということは、さらにわけが分からんということだろうなぁ。)「そうそう!」その男に私は自分の短編小説を朗読してアンビエント・ビートをつけたやつを聞かせる。「ううん。面白いね。あなたの語り口は直線的であり、ビートも一定であるのだけど、違うリズムと方向性を持っているようだ。」「ありがとう」(あなたが何を言っているのかよくわからないが、お世辞を言っているのだろうと理解しました。)中学校時代の日記の批評に担任の体育教師から、「えらそうなことを言うわりには誤字が多すぎる」と書かれたことがある。賢くなりたくて、渋くなりたくてずっと背伸びをしつづけた。文学やアートが好きで、文化的な生活にあこがれて英国まで来たきらいがあるわけである。もしかすると私の夢はかなったのかもしれない。恐ろしいことだ。

2006年04月14日

コメント(4)

-

She wants revenge 80年代後半懐メロバンド

郡山さん、心斎橋さんInterpol に続いて、80年代後半懐メロバンド、She wants revengeはいかが?真ん中のKCW Liveというセクションの小さいReal Playerのアイコンをクリックすると30分ぐらいのラジオ録音ライブのビデオが見れる。男の尻が好きな方はボーカルのケツも見れるので楽しんでね!http://www.shewantsrevenge.com/betrayal_idx.htmlJoy Divisionみたいな高踏派の歌詞は望むべくなくても、もう少し女がどうだとかは歌うのは辞めて欲しいと思うのだが、アメリカの市場だからしかたないのだろうなぁ。しかし、音楽としての完成度は非常に高いと思う。今も過去の自分のパロディーを生産しているNew Orderよりもずっと本物だ。ラジオ録音ライブのビデオを見ていると、バンドがやりたいなぁと思ってしまう。音を聞けばもろにギターバンドだと思うのだが、HIP HOPの背景をもっているというのが何か変。先週CD屋でJoy Divisionの影響が強いという言葉につられて買ってから、ずっと聞いとります。はい。クッチャクケック。

2006年03月20日

コメント(4)

-

タントラ セックス教室

タントラ・セックス教室というものにガールフレンドに連れて行かれた。残念ながら、乱交など怪しいものではなく、西ロンドンの教会を改修したおしゃれなスペースでスピリチャルな身体の感覚を発見しようという趣旨であるようだった。ロウソクの火がゆらゆらと揺れていた。25人ぐらいの出席者は、だいたい30歳ぐらいが主流で男女比率は半々ぐらい。職業としてはメディアや専門職が多いと見る。文字通り虹色の髪のパンク女などもいた。なぜ、タントラ(セックス)に興味があるか参加の意図を説明した。私は「仏教とか舞踏とかに興味があり、タントラにも少し興味があります。今回ガールフレンドに招待されてタントラがなんたるか発見しにきたのです」と言った。ガールフレンドは社会現象「SLOW」について興味があるなどを説明した。他の人もふがふがとちょっとニューエージ的な関心をしゃべった。驚いたことに知り合いがいた。某有名ビジネススクールを卒業したマレーシア人が太った腹をつきだして私の向こう側に座っていたのである。確か、彼は3人子供がいて奥さんがいるはずでは...私が挨拶したとき、彼が少しうろたえた感じがしたのは気のせいではあるまい。「ネットサーフィングをしていて、タントラ(セックス)教室のサイトに到達したので...興味本位に」などと言っていたっけ。主催者は30歳ぐらいの小鹿のような可愛い顔をしたオックスフォード大卒の女性だ。斜視気味でときどき怖い目になることもあるが、とてもチャーミングだ。右手をぐるぐる回して、その右手を左手に近づけていくように言われる。なるほど、熱やエネルギーといったものが左手にも移転していくのが感じられる。声を出し、床を踏み鳴らして、はじめ人間ギャートルズみたいに歩いたり、頭のタガをじょじょに緩める訓練をした。「英国人が一日に目を他の人と合わせるのは平均で3秒よ。でも、このセッションでは見つめ続けるの」とバンビ女性トレーナーが言う。ガールフレンドの見慣れた目ではあるが、見つめ続けるというのは、不思議なものである。トランス系の音楽を鳴らし、身体をじょじょに振動させるように指示を受ける。小鹿女の煽り方や言葉の力はたいしたものだ。ファイブリズムという集団ダンスや、ルドルフ・シュタイナーのオイトロミュー・ダンスなどをやったことを思い出した。ガールフレンドとずっとペアになって、いろいろなことをやり、身体だけでなく心も近いように感じた。まあ、よいものだなと思った。しかし、それにつけてもマレーシア人の結婚生活は大丈夫なのかと思った。当然、彼は奥さんには「今晩、タントラ・セックス教室に行くから遅くなる」などは説明していなかっただろう。また、このようなニューエージ系のイベントには少し隠れた商業主義というものに対する猜疑心というものが私にはある。小鹿女性が私とガールフレンドに「あなたたちは、タントラを深く理解しているような気がするわ」と言ってきたときに、私はお世辞ありがとうという顔をしたが、心ではへへんと思っていた。しかし、こういう言葉は大切に受けておくべきではなかったかと思う。子供のときは雑誌「ムー」を読んで宇宙人に誘拐されることを夢見ていた私は40歳近くになっても「不思議だが本当だ」ワールドからは抜けられないのであろう。タントラ・セックスでも何でも来いだ。

2006年02月24日

コメント(11)

-

グリズリー・マン

グリズリー・マンというドキュメンタリー映画を見た。ティム・トレードミルという環境活動家は13年にわたり、ほとんど自分が熊になったかのように自然保護地で熊に接し、熊に食われて死んだ。「可愛い無垢な動物たちの生きる自然」というファンタジーがトレードミルの頭の中で膨れ上がり、悲劇的な死に突き進んでいくのが、彼が撮ったビデオ記録で再現される。死後発見されたビデオで、熊が残り少ない鮭を求めて何回も湖を潜っているのが見え、明らかに飢えているのが見える。その老いた熊にトレードミルは「ミスター・チョコレート!お前は美しいぞっ!」といって近づいていく。しかし、熊の目は冷たく無関心だ。この予定調和の死は馬鹿馬鹿しく、哀しい。そしてトレードミルの狂気には私はどこか共感をもってしまう。http://www.grizzlymanmovie.com/grizzly.html郡山さんに見て欲しいと思った。

2006年02月06日

コメント(2)

-

音楽ソフトウエアコース

CUBASEという音楽作成ソフトウエアのコースに新年から行き始めた。基本原理はいろいろなチャンネルに、ピアノやドラムスなどの音源を貼り付けたキーボードで演奏した音を記録するというものだ。教師は元ビオラなどを弾いていたクラッシック畑の元気なおばさんだ。生徒は私を含めて、5人だけ。最近、音楽作成ソフトウエアにはまった感がある私には、この不人気さにはいささかびっくりした。自己紹介の際に心理学者の渋いおっさんが「少年院で音楽作成を通じてポジティヴな矯正というものを行いたいのです」と長い指をくねくね絡ませて話していた。しかし、彼は休み時間の後には戻ってこなかった。コンピューターが苦手だと言っていたので、やはり苦手であると1時間半の授業で再確認したのだろう。金をドブに捨てるようなものではないか。後はギリシャ系のアーティスト、トルコ系と思われる、あんちゃんっぽい性格をしたやつ、赤毛のパンクバンドに在籍していると言っているねえちゃんだ。教師は最初は神経質な感じだったが、だんだん調子が出てきて、ジェスチャーが大きくなっていき、最後のほうは目をぎらぎらさせて「表現するのよっ!」なんて叫びだした。そして、生徒が自分で作成した曲を大音響で鳴らすことに決めたのである。パンクバンドの女は、妙に保守的なジャズっぽいアレンジのロックンロールの曲を流し、トルコ系の男はかすかにレゲェと感じられるもったりした曲を発表した。そして私の番だ。70年代の前衛映画についているような、古ぼけたピアノの不協和音と哀しいバイオリンが絡む曲が流れ始めた。私は「ああ、いや、その、私は音楽的素養はないのであって...」とぶつぶつ言い訳を始めた。そして、突然これは私の曲ではなく、ギリシャ系のアーティストがつくった曲であることに気がついたのである。きぃよーーーーん。ぽろーーーーーん...と流れる古臭い「前衛音楽」を聴きながら一人赤くなった。しかし、幸いなことに元気おばさん先生がしゃべりまくっていたので誰も気がつかなかったようである。そして、私の曲が始まった。むにょにょにょにょ、によ、によ、ぶんぶん。明らかに調子がずれて、リズムの狂った音楽が大音響で部屋に響いた。まったくギリシャ系の女の曲に似ていないではないか、私は何を考えていたのだろう。あああ、死んでしまいたい。

2006年01月22日

コメント(5)

-

かばんの置き引き

昨晩、パブでカバンの置き引きにあってしまった。観光客ならともかく、14年も住んでいてストリートワイズであると自分のことを思っていたのになさけないものだ。1)知り合いがいろいろいたため気を抜いた、2)忙しい時期に加えて従業員の一人が辞めるなどいろいろな面倒なことが続いて疲れていた、3)それに加えて友人と昼間から数時間音楽をつくっていてボーっとしていた、4)日本に帰ったためロンドンは生き馬の目を抜く場所であるということを忘れていた、などが原因か?トイレの近くのテーブルに座っていたため、トイレに行くふりをしてカバンをかっさらっていったのだ。普通には注意していた。カバンは足元においていた。簡単にとれないような場所だったのでプロの手口だろう。住所が入っていたため、自宅のドアの鍵を深夜サービスで交換してもらい、携帯電話をキャンセルし、小切手帳をキャンセルし、いろいろ手間がかかる。一番の使命はラップトップを保険で補償してもらうことだ。ちゃんと保険がおりるか心配だ。ガールフレンドにもらったMP3プレイヤーもなくなった。先々月は小切手帳が郵便局で盗まれてけっこうな額を振り出された。これは銀行が偽造サインをちゃんとチェックしていなかったから保険でカバーされたが、またまた犯罪の犠牲者となってしまった。先月は財布をすられたか落として、誰かが小額カードで使った。いろいろとやりすぎて手を広げすぎて集中力がなくなっているのが原因かと思っている。

2006年01月13日

コメント(4)

-

帰省予定

12月28日から1月4日まで大阪に帰省することになった。92歳のじいさんに会うのが目的だが、もう少しピークをはずして帰省すればよかったかなぁと後悔してる。相棒はエコノミー症候群で長距離飛行を控えているので一人で行くこともあるしなぁ。仕事も忙しいので、両親の家で仕事をせこせことするだけになりそう。

2005年12月22日

コメント(4)

-

短編アニメーション製作日記

週末にブライトンに行って、前妻の兄Bに会ってきた。離婚のドタバタのときにも、非常によくしてもらったし、何よりもクレージィである部分が好きだ。30枚ぐらい彼の描いた妙な天体、昆虫、クラゲなどの絵をスキャンした。FLASHソフトウエアに取り込んで、イメージをぐりぐり動かしてみている。描き下ろしの作品をつくってくれると言ってくれたが、1月までは無理とのこと。元アイビーリーグY大学の教授で今はなぜかアートスクールで学生をやっている友人に男の独白にピアノとノイズの音楽が重なっているオーディオ・ストーリーを聞かせた。「ラスコーリニコフがしゃべっているみたい」と彼女は言った。ポーランド人の大工は、「ポーランド語バージョンをつくる気があれば、俺を呼んでくれ」といった。「花火の事故で友人が右目を失った中学生の男の子が、呵責の気分から友人を避けるようになる。しばらくしてから友人と同じクラスの女の子にほのかな恋心を抱くようになり、男の子は友人と交友を再開する。ある夜、夕食後に友人の部屋で男の子は眼帯の下に隠れた話を聞く」という話を書いて、ゲイの友人に短編の文法修正と編集を頼んだら、「ゲイ・バージョン」の結末のおまけをつけてくれた。ヒュー・グラントのような上流階級っぽいしゃべり方をする男性俳優・シンガーは、「ストーリィを送ってくれてありがとう。でも仕事が忙しくなったからナレーションはできません」と協力を断ってきた。やはり、奇怪な短編をメールで送りつけたのがまずかったか?デザイナーの女性から絶交されたこともあるしなぁ。医学研究協会でアーティスト・イン・レジダンスをやっている友人は、俳優を使って、一人劇みたいな形でショーをやったらよいのではないかと私に提案した。他の友人は、演劇にしたら?とのこと。しかし、私は会話を書く自信はない。あさっては、可憐な声のアイルランド人の俳優に4つほどストーリィを録音してもらう予定だ。朝にミュージシャンDとニチャクチャしたリズムを作り、それを聞きながら、彼女に朗読してもらう。Dのスタジオは下の階が工事していたので、2週間前の作業はまったくはかどらなかった。友人Eの知り合いの俳優カップルN+Tにも録音を頼むかもしれない。しかし、「Nは馬鹿じゃないわよ」という言葉から深読みをすると、ロンドン下町なまりでしゃべるのではないか?

2005年11月28日

コメント(0)

-

ロンドン役者とアクセントについて

北ロンドンの図書館に「俳優募集」という広告を貼り付けたところ数件の返事があった。最初に連絡をして来たのはおそらくナイジェリア人の女性。私はナイジェリア人、アイルランド人と中国人のしゃべる強烈なナマリのある英語は苦手である。言っていることの6割ぐらいしかわからない。「今すぐ会えるか?」などを言い出し唐突な割りに「考えたいから10分後に電話をかけてよ!」などと高飛車であり、論理も支離滅裂でよくわかななかった。こんな人に朗読してもらったら、むうう。まあ面白いかもしれないが...連絡が途切れたのでよかった。次に連絡をしてきたのは、上流階級っぽい英国人。俳優志望者はこの手が多いという印象が私にはある。「朗読用の短編小説をメールに送ってくれれば、私ができるような筋合いのものか判断いたしましょう」とのこと。まあ、勝手にしてくれ。一応、送った。その次に連絡をしてきたのは、可憐な声の女性。名前からしてアイルランド人だと思う。もう一人、友人の友人の演劇の先生も私のプロジェクトを助けてくれるそうだから、アイルランドで固めることになるかもしれないなぁ。連絡中。そのまた次に連絡してきたのはブラジル人女性。プロジェクトの内容を話したら、非常に興味をもってくれた。なまりからしてイタリア人かフランス人と思った。英語が母国語でないのは痛いが、まあ使えるかもしれない。これまで短編小説を朗読してもらったのは30代後半の英国人男性が3人だ。クリエーティブな仕事をしているが、ラフでタフな感じのある声で、他の朗読を聴いてお互いに「こいつ教育ないんじゃねぇか?」なんて言っているのが面白かった。容姿とならんで声も偏見が投影されやすいもんな。昨日はソーホー劇場で演劇「トロイのヘレンの短い人生 - Brief history of Helen of Toroy」を見た。母が早逝した少女の混沌とした日常を描いた秀作で、作者はアメリカの劇作家で一番注目を浴びているらしい。暴力、セックス、支配関係などがいろいろな形で少女に降りかかっていく。唾をひっかけられ、殴られ、ブロージョブをし、うそをつきながら彼女は自分の居場所を探そうとし、自分なりに母親を失ったことをうけとめようとする。女優は英国人だと思うが、アメリカのアクセントで1時間半演じた。他の役者はときどきアメリカのアクセントが剥がれる感じがした。2週間前には、リトアニアからアメリカに移民したユダヤ人女性が、自分の母を思い出す独演を見た。イェーディッシュ(現代ヘブライ語)のなまりのある母のアクセントの真似はすばらしかった。文学は印刷された文章を目で追うのが主体となっているから、アクセントやしゃべり方というものが一部の小説や詩を除いては除去されている。これまで私はあまりアクセントなんていうものには興味はなかった。英国でアクセントがかっこ悪ければ、馬鹿にされる傾向があるので、5年ぐらい前にはいわゆるクィーンズ・イングリッシュでしゃべろうと思い、Received Pronounciation (RP)のコースに行ったりしたことも私にはあった。最近、日本語を使うことも多くなったこともあるし、フランス語とドイツ語を勉強しているので、自分の英語の発音は退行したイメージもある。俳優など使わずに、自分で自分のストーリィを朗読すればよいとも思うのだが、どうも自分の英語のアクセントにポジティブなイメージを持つことができない。「ツィン・ピークス」にでてくる小人のようなしゃべり方をしているのではないかというセルフ・イメージまである。アクセントは、社会における位置関係を発信する装置のようなものだ。どれだけその土地に根ざしているか、教育水準や所得水準が高いかなどを表現するものだと思う。私がいつまでも英国の中産階級のようにしゃべらないというのは、この団体に所属したくないということもあるのだ。自分の書いたストーリィをいろいろなアクセントを持つ俳優に読んでもらおう。また、自分の奇妙なアクセントでも朗読してみようと思う。

2005年11月20日

コメント(4)

-

ゲイ・アーティストのコラボレーション

私の前妻の兄Bに、現在作成している短編小説朗読+エレクトリカ・ミュージック("オーディオ・ストーリー")にヴィジュアル・イメージをつけてもらうことを頼んだ。Bはヒトデや想像上の昆虫の絵を最近描いているそうである。だいぶん前のフランスでやった展覧会は「毛と風景」という死の臭いのぷんぷんするよくわからんイベントだった。サザビーのカタログのコーランの装飾の中心部分を黒く塗りつぶしたコンセプチャル・アートをつくっていたのを見て、「原理主義者に殺されるかもしれないからやめたほうがいいのではないか」と提言したこともあったっけ。彼はイングランド南部のゲイの街と呼ばれるブライトンに住んでいるから、ロンドンにいる私のプロジェクトにどれだけ参加してもらえるかわからないが、Bの奇妙なスタイルには惹かれるものがあるので、ぜひとも手伝って欲しいと思っているのだ。プロジェクトとしては、4-16分のオーディオ・ストーリィに沿った絵画、版画、写真、モンタージュなどをBに作成してもらうことになる。完成作品はアニメーションと呼ぶが、実際にはスライド・ショーみたいな形でひとつひとつ完結したイメージをある程度つなげていくというのが実際のアウトプットになると思う。私の前妻は再婚して今は娘と旦那と3人でシンガポールに住んでいる。元気らしい。

2005年11月09日

コメント(4)

-

俳優募集

最近、短編小説の朗読を音楽付きでやるプロジェクト("オーディオ・ストーリー")に凝っている。いつのまにか、シンセやギターなどで寝室の一角はスタジオになってしまった。しばらく辞めていた短編小説の執筆もまた始めた。週末に2編書いた。今日は近所の図書館に「4-12分の短編小説を朗読してくれる俳優募集(男女)。オーディオ・ストーリーは、アニメーションとSubversive Ambient Musicと組み合わされてウエブベースで発表する。」という広告を出した。目で字面を追う通常の短編小説ではないので、経済的な語彙で意味とイメージが立ち上がるようなものが必要ではないかと思う。だから俳優とコラボレーションしようと思っている。反響はどんなものか?英国は俳優が腐るほどいるので、もの好きな人もいるだろう。土曜の夜に、ケンブリッジ大で神学博士号のコースで勉強しているアメリカ人が家に来たので、「Plum Sake」というオーディオ・ストーリーを聞いてもらった。私が書いて、友人が録音したのは、梅酒をつくっていた母が、父が失踪してから二度とつくらなくなった話で、浮遊感のある効果音とストーリーに織り込まれた蟻の侵入のイメージでけっこうゴシック調になっている。彼は、祖母のつくっていたレモンパイでまったく同じ経験があったことを話してくれた。メッセージが伝わるとうれしい。

2005年11月07日

コメント(0)

-

坂本龍一とアルヴァ・ノトの物真似

最近、バービカン劇場で坂本龍一とドイツのエレクトリカ・ミュージシャンのアルヴァ・ノトのデュオであるインセンのコンサートを見に行った。坂本龍一を見るのは、中学のときにYMOを見に行ったとき以来だ。白髪がアンディ・ウォーホールみたい。両人揃って非常にシャイな感じ。ステージはグランド・ピアノと小さいコンピューターのブースがあるシンプルな構成。フラグメントのようなピアノの旋律の上に無機質で機械的な発信音なのに妙に生々しい音が被さり、静かなデジタルのビートが下で脈打つように絡む。むう、渋い。中央にキネティック・アートかデジタル・アニメーションかよくわからんイメージが投影され、音に反応していた。まぶたを閉じてもストロボのような光がまぶたを貫いて目に直撃する。コンサートというより、モダンアートのインストレーションみたいだった。観衆の半分はちょっと失望した感じだ。あのドイツ人なにやってるんだ?コンピューターのスタートボタン押しただけか?なんていっているやつがちらほらいた。私はどっちかというとノトさんのほうが渋いと思ったのである。コンサートが始まる前にバーでゲイリーニューマンのような音楽をつくっている友人と話していると、「ペット・ショップ・ボーイズがいるぜ」といった。あまり見ないようにしてみると、なるほど彼らだ。別にカリスマ性などぜんぜん感じない普通のおっさんだった。次の週に、友人と坂本・ノトのCDの一曲をキューベースに読み込んで、2-3の和音だけのピアノ旋律と発信音、デジタル・ビートみたいなものを適当に入れ、オリジナルの曲を消去してみると、何となく彼らの音楽に似たようなものに聞こえなくはないというモノになった。私にとってはインセンの音楽は真似したくなるようなモノだったのだ。実際に、私たちがやったような音楽の物真似を職業にしているインド人の女性にあったことがある。ドキュメンタリーのBGMに例えば、ピンクフロイドの「マネー」のような音楽を使いたいが、ロイヤリティを払いたくないというテレビ番組制作会社のために「マネー」にサウンド・デザインが似ていて、雰囲気が同じ局をつくり、費用削減をするというビジネスらしい。最近、ショートストーリーの朗読を録音しているので、BGMにこのインセン物真似音楽は使うつもりだ。

2005年10月28日

コメント(2)

-

芸術の秋

秋だからだろうか、いろいろ前からやろうとしていたことを本格的に始めている。先週はミュージシャンの友人の2人と別個に、私が書いた超短編小説を音読し、アンビエントでスカスカなビートをつけた。一つは義理の母のペットの猿を誤って殺してしまい、密かに猿を埋葬する場所を探す話、もう一つは、壊れた家族の絆と崩壊をそれぞれ、母がつけていた梅酒とその樽への蟻の侵入で象徴した話だ。基本的に現在は英語だが、日本語のものもつくろうと思う。3-4分ぐらいの言語ベースではなく、実際のヴィジュアルが思い浮かぶようなストーリーを使う。こちらのタブロイドと呼ばれるスポーツ新聞のようなものから、三面記事や社会記事をピックアップをし、短いストーリーをライターの友人とやる予定だ。これは三島由紀夫がやっていた方法でもある。音読も、コックニーなまりとか北部なまりとか方言の問題がでたり、自信のない人が読めば語尾が消えるようになったり、集中しているためか何となく怒りながら読んでいる人がいたり、音読をする部分もプロダクションは面白い。ただ、読むだけではない。「基本的にノスタルジーだから、ちょっと距離感をもったように読んでくれ」とダイレクションを指導したり、マイクを近づけて、もっと生の音に近づけて、個人的な情感が入っていることを強調したりするなど、いろいろなテクニックがあるようだ。Rはゲイリーニューマンとディペッシュ・モードを信奉しエレクトリカをやっていて、もう一人のDはケミカルブラザースにギターを加えたような音楽をつくっている。どこまで、ストーリーを聞く場合に邪魔にならずにBGMを挿入するのか、今いろいろ実験している。ソフトウエアの発展というのはすごいから、かなりの水準のものが簡単にできる。Flash、Maya, After Effects, Poserなどいろいろなコースに行った。ソフトウエアをマスターをする時間があまりないから、学生を雇おうとも考えている。このラジオ演劇のようなものに、実写、2Dおよび3Dのアニメーションを加えて、アニメーションとして製作をするつもりだ。実際にはAudio Book + Slidesみたいな簡素なフォーマットとなると思うが。状況を考えれば時間があまりかからないフォーマットというのは好都合だ。アニメーションをつくってくれるアートスクールの学生やアーティストを今張り紙をだしたり広告を出したりしていろいろ探している。また作家や俳優などともユニットをつくろうと考えている。リミックスの曲みたいにいろいろなヴァージョンを別のユニットでつくるのもいいなぁと思っている。それで、出版はウエブおよびパブの2階で上映会などをやり、コンペにも出すつもりだ。大学時代、一番楽しかった思い出は、友人と音楽をつくったことだ。つくることと発表することは何と楽しいことか。私が職業としておこなっているアドバイスもクリエーティブな部分があるので、嫌いではないが、このようなアート・プロジェクトはどこまでできるかという境界がなく、プロジェクト・パートナーと深いレベルでコミュニケートできるし、発表するときの満足感があり、他の仕事と比べ物にならないと感じる。仕事も忙しいので、どこまで時間を捻出できるのか調整中だ。しかし、こんなことをやるのは本当に面白い。生きていてよかった。芸術の秋だなぁ。

2005年10月02日

コメント(4)

-

フェスティバルにおける「フルヘッヘンド」について

ビッグ・チル・フェスティバルに行くのは2回目だ。2万人の観衆が夏の高原に集まり、いくつものステージでそれほど有名ではないが音楽的に質が高い演奏やパフォーマンスを見て、数日ぶらぶらするというイベントは本当に悪くない。ほとんどの観衆は、テントを車に積むか、キャンピングカーで、この野生鹿保護地区にやって来る。「私たちがフェスティバルを楽しんだ後に、鹿が高原に戻ってきます。だからゴミはぜったいに不用意に捨てないで」というエコロジーのメッセージが至るところにある。グラストンベリーやレディングのような10代の若者をターゲットにしたイベントではなく、高級紙「ガーディアン」読者でクリエーティブな仕事をしている30代専門職カップルがランドローバーやBMWで赤ちゃんを連れてくるというのが主催者やメディアの描く典型的な観衆のイメージであるらしい。私もガールフレンドも主として読む新聞はガーディアンであり、30代であるので概ねの線は一致しているのだろう。しかし、主催者がいうほど洗練された観衆ばかりではなく、いわゆるサーファーのあんちゃん、ねえちゃんもけっこういると私は見た。他の普通のフェスティバルで一般的な、油っぽくて臭いをかいだだけで胸焼けがしそうなハンバーガーやホットドッグの屋台は少数派と言ってよいと思った。寿司を扱っている屋台だけで3件あり、チベット、オーガニック、フランス、メキシコ、スペイン、ベジタリアン、サラダ専門、ミルクシェーク専門、ちょっと前にはやった酸素吸入、など幅の広い選択肢があった。我々が特に気に入ったのは、ネパール風のチャイ専門店だった。ブランデーの入ったチャイをちびちび飲みながら、ダブのトリッピーな音を聞くのはどでもえがっだ。もはや若くないので、テントで4泊するのはきつい。初日は着いたのが真夜中に近かったし、小雨が降っていたので隣町のホテルに泊まった。「ロンリープラネット」ガイドブックで養った貧乏性は骨の髄まで染み付いているのだが、40歳に向かうにつれ、ホテルに泊まったことを根性なしと判断する気力や体力はもう無い。ありがたいことに初日以外は晴天が続き、天気には恵まれた。ビール缶を片手に持ちながら音楽を聴き、身体をぶらぶらさせるのは至極、極楽に近い。しかし、夜の冷え込みは尋常ではなかった。友人はありったけの服を着込んで寝たが、寒さで夜中に目が覚めたと言っていた。しかし、テントで泊まればいろいろな人としゃべる機会があるのでよい。本当にこいつ、普段こんなに奇怪であほくさいしゃべり方をするのかよ、と思わせるバーミンガム出身のゲイの団体が横のテントにいた。人生勉強だなぁ。今年のラインアップは、ジョン・ピール、アトム・ハートやドルッティなどがでた去年と比べて、あんまり私の好みに合わなかった。今年は某ジーンズメーカーやジュースメーカーがスポンサーになり、もっと商業色が強くなったことに影響があるかもしれない。今流行りの70年代ソウル風は、レトロというよりただのリバイバルで、まったく工夫がないように感じるし、歯医者やデパートの音楽を思い出すのでイライラする。ダブやトリップホップは許せるし、かなり好きな類もある。何とかならないのかなぁ。この手の音楽は。音楽にそれほど興味のないガールフレンドと友人と行くと、アート・インストレーションを見に行くなど別のイベントに行かざるを得なくなりがっかりしたこともあった。キング・クリムゾンのロバート・フリップとか、マッシヴ・アタック関係者のDaddy Gとかマッド・プロフェッサーなどソロで参加している輩がちらほらいたので、期待値はそこそこ高かった。しかし、この呪いのような70年代ソウルとファンクで失望することが多かったため、まあいいかと思い、熱心にコンサートに行くことはやめた。ビッグ・チルは実は別に音楽専門のフェスティバルではないのだ。チル=リラックスするのが目的なのだから、まあいいのだ。そうなのだ、きっとそうなのだ。18歳以下入場禁止のテントがあり、1920年代のドイツ無声映画の獣姦と乱交が延々と流され、フリークショーのテントがあり、役者がSMの文脈の会話で観衆に絡む、寺島修二が作りそうな妙な空間があった。私は他のラッキーな連中と違い、フィッシュネットのタイツをはいた綺麗どころの女性ときわどい会話を取り交わしたり、密室に連れ込まれることなどなく、「ノスフェラト」に出てきそうな大男に「お前はどんなスポーツができるのだ?」と尋問されただけだった。無念。このフェスティバルで、掘り出し物だと思ったのは、デンマークのアンビエントっぽいグループであるEfterklangだ。リーダーがちょこまか動き回って他のメンバーを仕切っている姿がチャーミングだった。音のデザインは子供時代を想起させるような、ベルの音や童謡や声などいろいろなサンプリングを、捕らえどころの無い実験的なリズムと不協和音を和音に組み合わせた複雑な構成で、なかなかやるではないですか、と思わせた。2万人の人間が生活する空間というものは、すごいということをトイレの臭いで思い知らされた。あなたはプラスティックでできた移動トイレを使ったことはあるだろうか。便器の横のレバーを踏めば青い洗浄液で糞尿を洗い流し、下に溜め込む、飛行機の便所に似たあれですよ、あれ。少なくとも100個ぐらいは移動トイレが設置されていて、毎日内容をポンプで吸い上げていたようだ。しかしながら、2万人の糞尿というものの嗅覚に対する破壊力というものはすさまじい。この臭いの暴力をさけるために男だけでなく女まで茂みで用を足していた。私は大学時代、キャンプリーダーをしていたことがあり、キャンプ場の豚と牛の糞を掃除したことがある。牛の糞はベジタリアンであるので、ほうれん草のペーストのようでそれほど耐えられないものではなかった。しかし、豚の糞はひどい臭いだった。雑食であるから、いろいろなものの腐敗臭が調和なく集まっているのが原因だったのではないかと想像する。その論理から言えば、人間の糞は豚の糞よりバラエティに富み、臭いの全方位的な攻撃性というものはさらに突出していると考えられる。だって、この移動トイレを使う2万人は、チベット、オーガニック、フランス、メキシコ、スペイン、ベジタリアン、サラダ専門、ミルクシェーク専門、ちょっと前にはやった酸素吸入、ブランデー・チャイなど、いろいろな素晴らしい食事をしているんですよ。この豊穣たる食物が、のどから肛門を繋ぐチューブを通過するうちに、うって変わった状態になったことを考えてくださいよ。その変容といったら、ああ、それはもう、生きていくのが、とても辛くなるとしか、申し上げようがないのです。人間とは悪であり、人生とは汚物なのでせうか?幕末に和蘭語の医学書を翻訳し、「解体新書」をあらわした学者が「フルヘッヘンド」という言葉がわからなかった話を思い出しました。当時は和蘭語の辞書で調べると、そこには「枯葉が降り積もれば、フルヘッヘンドする」「雪が積もればフルヘッヘンドする」という例文が載っていたさうです。数日もの間、蘭学者はああでもない、こうでもないと寝る間も惜しんで考えたあげく、「フルヘッヘンド」とは「うず高し」という意味ではないかと、はたと気づいたとのことです。私は移動トイレの戸をあけて、便座から黄土色の粘土状の物体とくしゃくしゃに丸められたちり紙が便座の位置をはるかに越えて、「うず高く」盛り上がっているのを目撃したとき、この蘭学者の苦しみというものを想像できたと思ったのです。また、地獄に丘があるとすれば、こんなものなのではないかとも考えました。その二万人の呪いの丘の名前はもちろん、「フルヘッヘンド」です。

2005年08月15日

コメント(10)

-

ロンドンのテロ襲撃について

いやあ、びっくりしたなぁ。私らエディンバラのライブ8のコンサートチケットが突然抽選で当たって前日はコンサートに行っていて爆破事件が起こった朝にはグラスゴーのガールフレンドの従妹のアパートで寝てました。友達からの携帯のテキストメッセージで「私ら建物から退去することになったわ。そっちは大丈夫?」というメッセージが入っていたのを読んで、「ロンドンは豪雨で水害があったのではないか」と暢気に話していたのでした。ははは。爆破された場所はいつもよく通るキングスクロスやラッセルスクエアだったので、もしチケットが当たっていなかったら可能性は低いにしても怪我ぐらいはしたかもしれない。二階建てバスの上層部が吹っ飛ばされて椅子が数個だけ残っている写真はけっこうショッキングでシュールに思えた。携帯のメッセージをたくさん送ってみたところ、主な友達や知り合いは大丈夫なようだったので安堵した。楽天仲間と大学時代の友人たちも心配してくれてありがとう。ロンドンはIRAのテロ襲撃が93年ぐらいまであったから、爆破事件に対する対処には警察(スコットランドヤード)は慣れている。当時、私は英国に移住し始めたころで、爆破予告で地下鉄が止まったりするのには肝を冷やしたものだった。しかし、ロンドン人は「テロなんて自分にはどうしようもないもんね」という感じで普通に生活をしているのを見て「どんな非日常的な状況も慣れれば日常になるのだなぁ」と思ったものだ。この爆破事件の前には、9・11事件以来、テロに巻き込まれるのがいやだと思っている人たちは地下鉄でなくバスで出来るだけ移動することに決めた人が周りにちらちらいた。しかし、今回の爆破事件ではバスもターゲットになったので、できるだけ在宅勤務にしたいと思う人が増えるかもしれない。ロンドン中心部の不動産価格は落ちるかもねぇとガールフレンドが言っていた。しかし先週の金曜日は当局はロンドンに来ないようにアドバイスしていたが、通勤した人は多かったらしい。テロの爆弾よりも交通事故で死ぬ確率のほうが高いのだ。本当にどうしようもないもんね。死ぬときは死ぬんだ。ブレア首相は「この攻撃で我々は怖気づかないし、生活態度を変えるつもりはない」とかっこよく演説したが、日常生活を続ける理由というのは愛国心ではないようだ。テレビの座談会は、けっこう感情的で右翼的な言動をする論者が目立った。しかし911事件においてもこのロンドン爆破事件においても、被害を受けた普通の市民の反応は「こんな馬鹿なことをしてなんになるのだ?」という哀しみがほとんどであり、復讐を誓う人などはほとんどいないと聞いた。そういうもんだろ。米国共和党アドバイザーやデイリーメールなど右翼新聞の論者は本当に現実から乖離しているという印象をもった。実際、ロンドンでイスラム教徒やモスクに対する排斥はないにひとしかったらしい。リーズなど地方都市ではちょっとあったらしいが。ブレアもイスラム教徒団体をメディアに押し出して議論と対話を進めていたのがよかったのだろう。9・11事件とスペイン列車爆破事件の教訓で、徹底的に情報を流し、説明責任を果たそうとする姿勢が今回のロンドン爆破事件でパニックを防ぐのに役に立ったように見える。ロンドンのような人種と文化の坩堝では、「テロリストを捕まえるのが困難だから身分証明書の携帯を義務付けよう」という議論が出てくる。しかし、身分証明書携帯が義務付けられていても、今回の爆破事件の犯人のような連中がパスポートコントロールで「入国の目的:爆破工作、職業:テロリスト」と申告して入るとは思えない。こういう事件が起こると社会の在り方というものを再考するチャンスになるものだ。テロリストは外国から入ってきたのではなく、英国人かもしれないということを言っている人がいた。しかし、私は外国人だと思う。エッジウエアロードに爆弾を仕掛けたことから見て、この地域にはイスラム教徒がたくさん住んでいることを知らなかったのではないかと思う。9.11事件では始業時間に事務所賃貸料がすさまじく高いワールドトレードセンターを攻撃したので、割りとワスプの死者が比較的多かったらしい。しかし、ロンドンの人種、信条、国籍の多様さは世界一であるので、ロンドンの街を普通に攻撃したのでは、被害者は世界全体に至り、世界全体を敵に回すだけになる。42人の死者というのはロンドンにおいてはとんでもない悲劇だが、イラクやパレスティナでは限りなく日常に近い悲劇だ。アメリカや英国は戦争当事国であるから、起こるべきして起こったとしか言い様がない。ロンドンだけ平和であって欲しいと思うのは虫が良すぎるだろう。爆弾がいやだったら、自分で何かしらの政治的行動をしなくてはならないと思う。www.madeyouthink.org は犬の糞にブッシュの顔の旗を突き立てる運動をしているサンフランシスコのアーティストのサイトだ。まったくとばっちりをくらうのは御免だ。暇があったら旗をプリントアウトして犬の糞にでも突き刺してください。スネークマンショーではないが、死ぬのはいやだ。痛いのはいやだ。暴力および戦争反対と言いたい。重ね重ね心配してくれた人たちありがとう。

2005年07月11日

コメント(4)

-

バー・トークにて あるいは限りなく恥ずかしく残酷な音楽の世界

バー・トーク(Bar Tok) というのはハンガリー人作曲家バルトーク(Bela Bartok)にちなんで名付けた、北ロンドンにあるバーだ。ああ、しょうもない命名。しかし、うるさい音楽が鳴っている普通のバーと違い、マイケル・ナイマンやスティーブ・ライヒなどの音楽が静かに流れるバーで、出来た当時には友人と飲みに行ったものだ。実験的な音楽を演奏するためにはけっこういい場所らしい。今日は、知り合いの恋人がそこでギターを弾き歌を歌うということで、ベルギーの白ビールをぐびぐび飲みながら待つ。大きいソファーが散在する店の中は快適だ。しかし、ワインレッドの壁はくたびれているように見えるし、古くなった紫色の横長の電灯は、もはやキネティックアートではなく、蠅をおびき寄せて焼く装置に見える。週末の夜だというのにあまり客がいないせいで、儲かっていなくて改装していないんだよなぁ。知的な音楽でチルアウトできるバーというアイディアはいいし渋いバーなんだが、やっぱりマイケルナイマンとか毎日は聞かないもんね。クリント・イーストウッドの映画にでも登場しそうな、怪しい70年代風の長髪にサングラスの男たちやチープシックのレプリカのミニドレスに身を包んだ女たちは、トレンディなのかもしれないが、私には変装しているように思えて、「おまえたち、本当の正体は誰なのだ!」と尋問したくなってしまう。「あら、ここにいたのね」知り合いの女が、バーの奥のほうから現れる。彼女は私のガールフレンドの大学時代の友人だ。最近7歳年下のミュージシャンと交際をしはじめたという話を聞いているので、私たちは好奇心を隠しながらバーの奥に歩いていく。実は数週間前にこのミュージシャンのつくった音楽を聴いたことがある。大手出版社ペンギンブックスがウエブサイトで公開する詩や小説を音読した録音(オーディオ・ブック)に渋い音楽をつけたミュージシャンの曲を10曲に限って出版するというコンペがある。そこで、このミュージシャンのつくった曲が現在「ペンギンリミックス」で上位に入っているのだ。このコンペのサイトは以下の通りだ。面白い企画だからチェックする価値はあるかも。私はランキングに影響を与えたくないので、このミュージシャンの曲がどれだか教えない。www.penguinremixed.co.ukシステムとしては、聴衆がそれぞれの曲に点数をつけ、そのランキングと編集者の意見の組み合わせで受賞者が決まる。知り合いの女の弟もミュージシャンで、曲を出品し、自分で100回ぐらい投票して、それがばれて失格となったらしい。ペンギンブックスも馬鹿じゃないからIPアドレスをチェックしているのだ。知り合いの女の恋人は24歳だ。むうう、私より14歳年下。2メートル近いひょろりとした長身で長い金髪だが、気のいいあんちゃんという感じの性格だ。ケミカルブラザーズのメンバーで似たような顔のやつがいたっけ。アコースティックギターの黒いケースがソファーに立てかけてある。ミュージシャンは英国の深夜放送でいまだに時々放映されているビートたけしの番組「風雲たけし城」のファンで、しょうもない話に花が咲いた。しかし演奏前なので、ときどきソワソワしているのが見える。ミュージシャンがトイレに行ったときに、彼の恋人の知り合いの女が「彼はギターをこの一ヶ月ぐらいあまり弾いていないので、今晩うまくいくかどうか、ちょっと心配してるのよ。だから、友達もあなたたち以外しか招待しなかったの。ああ、私も彼が心配そうだから、心配になるわ」と言って、しきりにミニスカートを引っ張って足をカバーしようとする。50歳ぐらいだろうか、白髪のDJがミュージシャンの横につかつかと駆け寄り、「おめえの新しいアルバムから数曲かけようと思うが、どの曲がいい?」と聞く。彼が何か答え、DJは灰色に塗られたブースに戻り、音楽が流れ出す。こいつの曲はまったく悪くないと思った。基本的に高音のVocalにアコースティックギターの音楽だ。ライクーダーのようにギターの指版に指がスライドする音が響く。寺院で読経する坊さんの声などいろいろな音源がサンプリングされて、メリハリをつけている。彼の本当の職業は広告代理店のために広告につける音楽がどれがいいかリサーチする仕事をしているので、「耳が肥えている」のだろう。私がほめると彼はうれしそうだった。前座の2人組みが演奏を開始する。アコースティックギターとチェロの組み合わせだ。思索的な歌詞を目を瞑りながら歌う男の声は深い。ギターもピックでビキビキと力強く弾かれ、乾いた音だが、どことなく中近東のメランコリーのようなものを感じた。こいつは本物だわい、と思った。チェロ奏者は6曲目ぐらいまで弾かなかったので、「あのチェロ女、飾りじゃないの」とガールフレンドが私に耳打ちする。7曲目からチェロもギターに絡み出す。砂と水のような相反する音が繋がり、離れる。渋い。こいつら、只者ではない。深く乾いた声の男は全曲目を瞑ったままだった。拍手が鳴り響く。白髪DJがしゃしゃり出て、「すごい演奏だった。ブラヴォー。またバートークに出てくれるよね?それじゃ、みなさん、また拍手っ!」と叫ぶ。それから30分後、知り合いの女の彼氏がギターを抱えて舞台に座る。白髪DJはこのミュージシャンを「旧友」と呼ぶ。「彼はこのバートークの常連だよ。アルバムを出したんだよね」と言うと、ミュージシャンはぼそぼぞと早口で肯定する。あがっていて神経質になっているのがまるわかりだ。ミュージシャンは聖歌隊団員のような高音の美しい歌声があった。ギターはじゃっかんジャカジャカとまどろっこしい和音に走るきらいはあったけど、クラシックの素養があるのだろう、安定したしっかりした演奏だった。しかし、音源サンプリング無しの曲はのっぺりとしていて、前に演奏した深く乾いた声の男に比べて、ぜんぜんオリジナリティやカリスマに欠けているように思った。才能の違いがくっきりとでる音楽の世界は残酷だ。しかも曲の合間に「さっきのはちょっとまずっちゃったぜ。ごめんな。練習最近してないからな。ええっと次の曲は俺が旅行してたときに作ったやつだ。ああ、そんなことはどうでもいいよな。とりあえず、行くぜ」なんてことをボソボソ早口でしゃべるのだ。ああ、駄目だ。自主制作をしたアルバムをプロモートするために演奏しているのに、The next song is from the album I am….sellingと吐き捨てるようにつぶやくのはやめてほしかった。演奏が終わり、拍手がぱらぱらと響き、白髪DJもじゃっかん失望を隠しきれないように見えた。私は彼の顔を見るのが少し恥ずかしい思いまでしたので、トイレに行って、すぐに舞台から帰ってきた彼としゃべるのを避けた。トイレから帰ってくるとミュージシャンはソファに身体を投げ出して、演奏が済んで安堵している感じだった。私はお世辞をいい、「君、CDを売っているのだろう、買いたいのだが」と言う。彼の顔が輝く。多重録音のことやCDジャケットのデザインなどを話し、私がアラブストラップが好きかどうか彼に聞き、その話で盛り上がる。ガールフレンドと知り合いの女はあまり音楽について知らないので我々ふたりが話すのを聞いている。「そおいや、ヒカルもバンドやってたんだよね。確か、何か、顔をメリケン粉か何かで真っ白にして母親のドレスか何か着たりして…大阪の家で写真見たわよ」と突然ガールフレンドが言う。こらこら、そんなことは14歳年下のミュージシャンの前で言うべきではないのが、わかっていないなぁ。沽券に関わるではないではないか。

2005年06月27日

コメント(8)

-

アルデンヌの森にて 1

ベルギーの南西部にあるアルデンヌの森に4日ほど、オランダ人の友人とハイキングに行ってきた。ベルギーといったらあまりイメージの沸かない人が多いだろうと思う。実際に日本人のみならずヨーロッパ人にとってもこの小国は「つまらない」「ちょっと変わっている」というイメージがあるだけで、周りを囲むフランス、ドイツ、オランダには完全に飲み込まれているように見える。ロンドンでベルゴというレストランチェーンが、ムール貝を白ワインとバターで煮込んだ鍋料理とマヨネーズをつけて食べるポテトフライという伝統的な料理と、アルコール度や味がかなり一般的なラガーと異なる地ビールを10年ほど前に紹介したため、ベルギーのイメージというのは普通の英国人もある程度持つようになっている。レストランのメニューでこの鍋料理は1キロのムール貝となっている。もちろん99%貝ガラである。文句として嘘を言っていない。しかし倫理的でないのは確かだ。しかしうまい。そしてマヨネーズとポテトフライとのコンビネーションでデブになること請け合いだ。ホーガーデンと呼ばれるベルギー産の白ビールはまろやかなのにスッキルした味で、トレンディーなバーに行くとたいてい置いてある。そして普通のラガーと比べてやたら高く値段が設定してあるので注文する前に値段を告げられることが多い。地ビールの種類が多いのは、修道院で質の低い水を飲むことができなかったためビールをつくりはじめたらしい。破戒坊主たちめ。今回の旅行の目的のひとつとしてビール蒸留所を訪れて品質チェックをすることが含まれている。ロンドンから海峡を高速列車ユーロスターで越え、ブルッセル駅でアムステルダムから車でやって来たオランダ人の友人に出口で会う。ハイキングに行くはずなのにネービージャケットにChurch’sの靴。「お前、アホか」のコメントが喉に詰まる。後で彼は私に駅で会う前にブリュッセルにある紳士クラブに行くつもりであったことが判明する。サラリーマン家庭で育った私とはライフスタイルがだいぶん違うのである。友人の10年もののフォルクスワーゲン・ゴルフで高速道路を走り出す。指示器を使わずに車線を次々と変え前方をさえぎるフランスナンバーの車に友人はかんしゃくを起こす。「こんな糞ったれの運転をする野朗はフランス人かオランダ人しかいない!」 ガイドブックによればベルギー人ドライバーはヨーロッパでも最悪の部類にあたるらしい。横断歩道でも後ろの交通を止めるのはよくないということで絶対に止まらないという哲学を持った輩が多いそうだ。また、路を譲ることは一旦譲りだせばキリがなくなるので最初から考えるにも値しないらしい。こういった無謀運転とは無縁の英国でもヒヤヒヤする私にとっては大陸では運転をするのはできるだけ避けている。狭い田舎道で対向車が近づいてくるのを見て、私の心臓の鼓動はスラッシュ・メタルのビート数になる。ぶつかるぞ!ヒューーーーーン。ぐううう。つむじ風が後ろにすっ飛んでいく。まるで決闘のようだ。ニースで会ったフランス人が「このゲームに参加する際の注意点は怖がってブレーキを踏まないことだぜ」と言っていたっけ。

2005年06月07日

コメント(10)

-

限りなく英国的な風景と枕草子

朝、地下鉄に向かって歩いていると、前を老夫婦がカーディガンをつけたチワワ犬を連れてのっそりと歩き行く手を阻んだ。チワワ犬が右往左往し、二人が歩道いっぱいに拡がって歩んでいるので追い抜けなかった。老夫婦+チワワ犬+私のゆるやかな前進は、派手な自転車競技コスチュームに身を包んだ若い男にさえぎられた。「おーい、ちょっと待った!犬に気をつけてもらおうかっ!」男は大げさな身振りで老夫婦を制止し、携帯電話で切羽詰った語調でしゃべりまくった。老夫婦はおやおやという感じで歩道の隅をのぞきこみ、好奇心まるだしでハッハッと鼻息の荒いチワワ犬を遠ざけようとしていた。ナンなんだ? 私は通り過ぎながら歩道の隅を見た。鴨の子供だろうか?枯葉の色の産毛につつまれた雛鳥を、車がびゅんびゅん通る地下鉄の駅に近い歩道で見るのは不思議な気分だった。つぶらな黒い瞳を半分閉じて首を縮こまらせていた。自転車競技コスチュームは動物保護団体に電話をかけていた。英雄気取りで馬鹿馬鹿しいかもしれないが、私もこの男より先にヒナドリを見つけていたら電話をかけていたかもしれない。老夫婦はうれしそうだった。この限りなく英国的な風景を見ながら、私は「枕草子」を思い出した。 なにもなにも、ちひさきものはみなうつくし。

2005年05月04日

コメント(2)

-

ポストパンク討論会

楽天仲間のピーニョさんが教えてくれたファクトリーレコードを偲ぶウエブサイトから、私の北ロンドンの家の近所のパブで「ポストパンク討論会」があるということを発見し行くことにした。仕事の帰りに真っ暗な国道沿いにあるパブまで歩いていった。「ここかなぁ?」と思い窓ガラスを透かして見ようとしたが、曇っていて見えない。ええい、とドアを開けようとしたが、鍵がかかっている。消防法を無視した、とんでもない数の人間がパブに入っているのが、曇ったガラスの向こうに見えた。もうひとつのドアは開いた。蒸気で眼鏡が一瞬にして曇ってしまい、入り口近くの連中にぶち当たりそうになる。元バズコックスのマンチェスターシーンのスポークスマン、NMEのジャーナリスト、聴いたことのないポストパンクガールバンドのギタリストなどのあまりパッとしない中年パネラーだったが、盛り上がっていた。聴衆は私ぐらいの30代後半の男が主力だったが、20歳ぐらいの女の子や50歳以上の女性もいたりして、ファクトリーレコードの影響力とファンの裾野の広さを感じた。伝説かと思っていたが、サンドペーパーでレコードジャケットを作ったバンドは本当にいたらしい。4日間バンドメンバーが集まって、ざらざらの紙を鋏で延々と切ったそうだ。「ファクトリーレコードを代表とするマンチェスターシーンは本当のインディー音楽の先駆けだった。よかったよなぁ。あの時は」というノスタルジーを語る地味イベントにしては観客の動員数はすごい。しかし、これは一般的傾向であるらしい。The Smithsなどは、文学的風味があるので大学でけっこう研究されていて、先月The Smiths研究発表の学会があり、ガーディアン誌が面白がって取り上げていた。「あの時はみんな、トップ4000でも気にしなかった。今は音楽産業じゃなくて、CD産業だよ。消費財を売ってるだけだ。」「ポップのディスコースも変わっちゃったよ。もちろん、あの時はみんな自分の部屋で孤独にレコードを聴いていて、悦に入っていただけだけどね」「読んだ本のイメージをパクって曲をつくったりしたからなぁ」80年代の英国のポップは本当に手作りの個人的なものが多かったと思う。音楽の素養も訓練も受けていなかった私も大学時代には友人とバンドをやったのは、このマンチェスター発の時代精神とやらに影響されていたのだろうなぁと思った。

2005年05月03日

コメント(6)

-

Nationalism - Response to Pink Oyster-san

Thank you very much to your detailed and clearly argued response to my comments. It is annoying to meet somebody to preach you that Japan is an evil country. It is tempting to throw back their comment to their face and say “Is your country really a pacifist saint-like country? Don’t you have bloody and military past?” Even their country is too small to invade other countries, they still have issues like racism, tribal discrimination, income distributions disparity, child labour, sexism, homophobia, brutal police and other demons. In this way, everybody is a sinner and everybody has no right to criticise other nationals on anything. This may give us some insight on what a nation state power is. However, on the other hand, this may also cloud our mind with self-justification and moral irresponsibility. My idea is that everybody criticise their own country to dilute nationalism and make our society and country more tolerant and liberal then the world become a better place. Japan is not a small county which needs our little sympathy and support on her dubious past. We can use outcry of anti-Japan demonstration to make Japan more self-reflective and caring. The three suggestions I mentioned in my comments are interlude to my main point -; an invitation to more personal yet global political view. For me, it is very unfortunate that many people are still stuck with more and more obsolete nationalism. On the other hand, I understand politics are still based on a nation state and the majority of legislations are drafted by civil servants and some MPs. However, it is possible for citizens to suggest change of law and even draft them from grass root level. In additions to large number of concerned citizens like you and me, there are various Non-government-organisations to change nationalistic elements of Japanese politics. I accept that some phrases need some refinement. However, overall objects of my proposal stay the same. I think the proposals may be simple and not so clever and original. However, that is the very reason why the simple proposals can be powerful. My objectives are;-1) Asian neighbouring countries are important to Japan and Japan should do something to soothe the situation. 2) Heated nationalistic sentiments in China and Korea need to be cooled down somehow. I am a pragmatic person, I know there are so many justices equal to a number of people on this planet and some simplified methods have to be taken to satisfy everybody to certain degree. For me, a compromise never be a defeat, it is outcomes of dialogues based on maturity and compassion. Everybody should be heard and deserves something. The San Francisco Treaty does not prohibit Japan compensating wartime victim, it awards Japan of immunities from the war time compensations. Japan still can voluntarily compensate them. I understand there are issues on who should be compensated on the degree of being forced, in respect of “comfort women”. Some deserves more than others. Nevertheless, some of them should be compensated. There may be an issue of financial source, however, I do not think the amount do not matter so much here. I think it is a matter of acknowledgement. However, for some people acknowledging means defeat to Chinese and Korean nationalism. Their cases may be argued to be highly politicised and nationalistic as they refuse compensation from non-government organisations in Japan. As Japan has been christened by egocentric neo-liberalism, average Japanese people are not as nationalistic as Chinese and Korean people. I heard many young Japanese football fans were surprised by Chinese and Korean nationalistic zeal and violence. Hooligans became a Japanese word during the World Cup period and Japanese authorities tried to limit English football fans to come over. But in spite of the word “hooliganism” the truth is that English nationalism is very subtle and mature compared with Japanese nationalism. (I do not even compare with Chinese or Korean nationalism). The US magazine, Newsweek claimed London is the most cosmopolitan city in the world, this may contribute to English attitude. My girlfriend’s note on this matter is as follows; I am sorry this is fragmental as her health is not good at the moment. London and UK different countriesCurrent immigration debate not so simple nationalism perhaps (?) more understanding of the complexities of nationalism…?? London yes beyond nationalism… Rest of UK?? UK England / Scotland etc. England the St George’s flag - most liberal British dislike the sight of it- comes out for football - World Cup etc gives liberal British bad taste feeling - unpleasant nationalism.. maybe nationalism only/predominantly channelled through football now??? Agree with her Japan needs to take more responsibility - what does it stand for on world / global stage if it is to maturely contribute to the UN etc. I believe that Japan does have much to contribute and many thinking Japanese believe the same; unfortunately the Japanese public do not pressure the politicians etc - to hear them and / or take responsibility / stand out / be ‘thought leaders’ even in a limited sense… Soft power UK versus Japan… Japan has the potential to be much more mature over this entire incident than China; of course already a Security Council member and they are trapped in 20th century… I really enjoyed reading your piece (you made so many valid points) and hope we can continue some discussions in the future. Cheers Hikaru Unagizaka

2005年04月24日

コメント(8)

-

Interpol Brixton Gig

心斎橋さんと桃牡蠣さんに続いて私もInterpolのコンサートに行った。www.interpolny.com 相棒が病気で静養中で外出ができず、友人たちは都合がつかなかったためチケットをダフ屋に売って一人で行くことになった。本当は売値を聞いてから「それが売値なのかい、実は俺は売りたいんだよ」と言って交渉するのがうまいというのは知っている。しかしギグが終わってから友人と会う予定だったので満員売り切れイベントのチケットを原価で売却することにした。中年になると根性がなくなるのだ。それでも「追加公演でチケットがいっぱい余っているんだよ。原価の半額しか出せないね」と言う強気のダフ屋とだらだらと交渉する羽目に。ああ、勘弁してくれよなぁ。ロンドンで生きていくのは本当に疲れる。場所は数ヶ月前にMassive Attackを見に行ったブリクストンアカデミー。このロンドンの音楽震源地の中心にあるネオクラシカル調の舞台のある渋いVenueは最近ビール会社が買収したので、正式にはブリクストン・カーリング・アカデミーという名前だ。しかしメディアも含めて誰も会社名付では呼ばない。ざまあみろ。好きなバンドのコンサートに行く醍醐味の一つはサポートバンドで面白いものを発掘することだ。馬鹿大統領の領地テキサスのバンドのくせにえらく知的なバンド、SPOONがサポートを演った。音は悪くない、悪くないのだが、政治的理由から今ひとつ金髪のテキサス人のCDを聴く気にはなれない。http://www.spoontheband.com/site.htmlダフ屋にチケットを売るために早めに来たので、ずーーーーっと立ちぱなしになった。ギグに行くのは何回も場所を選んで聴けるCDを買うのにくらべ割に合わないものだ。しかし、すごいギグは本当に値段などつけられない。エネルギーを充電された気分になり、それが数日続く。コンサートに来ているのは20-25歳ぐらいのアートスクール風が多かった。3分の1ぐらいは80年代ニューロマンティック風か70年代風のジャケットと限りなく細いネクタイをしめた痩せた男たちだった。男のほうが若干多い。16歳ぐらいの少年なども来ていて、彼らがInterpol風のセーター+シャツ+ジャケットのファッションをしてもただの学校の制服に見える。ちらほらとJoy Divisionをしのんでいると思われる中年がみえる。おお、同志よ….お湯に漬け込んでいるため風味が消し飛んだ不味いホットドッグを頬張りながら、ブリクストン・アカデミーをうろうろする。ついつい、赤いクラゲの絵のついたInterpolのTシャツを買ってしまった。公式ウエブサイトによるとギタリストのDaniel Kesselerが始めたらしい。しかしギグを見た感じではリード・ヴォーカルPaul Banksの所有物という印象を受けた。直立不動で浪々と謳うPaulは威厳があり、名前もInterpolからInterPAULに変えたほうがよいのではないかとまで思った。しゃべりはまったく無し、ただ「ハロー」だけである。セカンドアルバム「Antics」のような洗練された音楽に世間話などを付け加える理由など何もないのだ。演奏はまったく完璧だ。透明なライトが照らされるなかで黙々と演奏をするInterpolの連中はなにやら怪しげな世界に突入しているようにまで思えた。ファーストアルバムTurn on the bright sideからの曲は熱い。しかし、パンクっぽい音楽につきものの、適当なリフや即興性や自己主張などまったくない。レーザービームのように耳にスパスパと斬りこんでくる。ギグ開始時点では女の子がたくさん前のほうに陣取っていたので、窮屈であってもけっこうラッキー状態であった。しかし次第に野郎どもがどんどん飛び跳ねながらやってきて、山手線おしくら饅頭3次元版の異次元に飲み込まれてしまった。左の靴ひもがほどけてしまい、それを踏まれて押されて私は操り人形のようにぐるぐる廻った。財布が飛び出さないようにズボンのポケットを抑えながら飛ぶ。ひじが頭がぶつかる。2千人ぐらいが一度にパンク跳びをしている状態では飛ぶタイミングを間違えると、ヒールとブーツとスニーカーで踏まれ足がひりひりする。甚だしきに至ってはパンクのタテノリ海老跳びをやるにも、ぎちぎちに人間で詰まってしまい動きがとれない状態になった。パニック状態の女の子が何人も阿鼻叫喚の空間から脱出するのを横目で見ながら頑張った。「軟弱者め!」とつぶやく。頭に衝撃が来て何かと思えばステージダイビングだった。蹴るなよな、おい。後半にはダイバーが続出した。うう、こんなにすごい狂乱状態はひさしぶりだっと思い笑いが止まらなかった。汗だくになり、人にもまれ、もまれてもまれながらあがく私のはるか上をInterpolの「NYC」が天上から降ってくるように響いていた。

2005年04月11日

コメント(8)

-

無事帰国

最終診察の結果、ガールフレンドのエコノミークラス症候群は大事に到らず、私が日曜日に東京に行って水曜日の朝に一緒にビジネスクラスで帰ってきました。はぁ。よかった。10日間の入院料、一週間のホテル滞在費、ビジネスクラスの片道航空券2枚を含めれば250万円ぐらいの出費になり、これが旅行保険でカバーされずに個人負担であればかなり手痛い出費になるところでした。まあ、命や健康が一番大切であり、金で済む話であれば金で解決すればよいのだけど。航空会社はヴァージンで日本入国便はエコノミークラスで、出国便はアッパークラス(ビジネスクラス)だった。仕事関係の知り合いはビジネスクラスで日本に帰ることがすばらしいステータスと思っているらしい。ビジネスクラスには初めて乗った感想は、快適だけど70万円ほど余分に出費する価値はあまり見出せなかった。フルサイズのベッド、いつでも飲み放題食べ放題サービス、綺麗なお姉さまの指圧マッサージ、リムジン送迎などは悪くないけど、貧乏性の私には今回のような病人の付き添い以外には必要ない。短い滞在期間の間に桜を見た。種類によっては満開のものもあったがまだまだ5分咲きという感じだった。

2005年04月11日

コメント(2)

-

エコノミークラス症候群2

「エコノミークラス症候群(DVT)」でガールフレンドが東京で入院しているので、彼女のコンタクトにいろいろ電話やメイルをかけまくることになり、間接的にしか知らなかった彼女の友達にもきずなができてよかったと思う。激励とか見舞いもいろいろ受け取ったけど、やはり専門職の友人が多いのでインターネットでDVTについていろいろな情報を調べてくれた人がいたのが一番ありがたかった。東京の友人たちが携帯で病院にいる彼女の写真をとって送ってくれたのも、こちら側の不安をとりのぞくといった意味でよかった。日本のクライアントが携帯を買ってくれたので、電話がかけれるしメールが送れるのがありがたい。通信関係のテクノロジーの発展のおかげだなぁ。彼女はDVTの前には働きすぎだったので、ゆっくり静養できていいかなとも思う。彼女のお母さんが雇用者の負担で行くことになっていたが、日本語がしゃべれないためにかえって負担になるだろうということになり、キャンセルになった。命に別状があるわけではないと思われるので、もう少ししたら私が東京に行ってつれて帰るかもしれない。

2005年03月21日

コメント(3)

-

エコノミークラス症候群

ガールフレンドが日本に向かう機内でふくらはぎと胸の痛みを訴え、エコノミークラス症候群の病状ということになり、東京の病院に入院することになった。エコノミークラス症候群というのは長時間、座席に同じ姿勢で座ったままでいることで、膝の裏あたりの静脈の血が流れにくくなり、血の固まりができてしまう病気だ。彼女のように心臓が弱い人がいる家系や経口ピルを飲んでいる人はかかりやすいらしく、精密検査をして一週間は入院しなくてはならない羽目になった。大切なミーティングもすべてキャンセルだ。血の凝固した部分は身体の中を移動して、心臓発作などの致死的な結果を生む可能性があるため、彼女はかなりパニックしていたようだった。2日経った今はちょっと落ち着いたようだが、歩くことは許されていない。血の凝固が移動しないような薬品の入った点滴を受けているようだ。検査結果の如何によって私は東京に行くかもしれない。数年前にマスコミで大きく報道されたのは、オーストラリアからロンドンに飛んだ28歳の女性が亡くなった事件である。その事件はかなり喧伝されたため、ゆっくりとベッドのような座席で旅行をすることのできるビジネスクラスの広告が目につきだした。人によっては、「航空会社が稀な病気を利用して、ビジネスクラスにアップグレードをする客を増やそうとする陰謀だよ」と言っているらしい。しかし、私のガールフレンドと一緒に日本に行った同僚の知り合いでは2人が入院している。インターネットで調べたところ、航空会社が利益率を上げるためにエコノミークラスのサイズを数センチずつ小さくしているという調査結果があり、ディスカウント海外旅行の普及でこの「エコノミークラス症候群」はさらに発生率があがっているようだ。この「エコノミークラス症候群」というやつは、機内での時間の過ごし方によってはある程度予防が可能であるらしい。以下は日本語のインターネットで調べた予防方法である。「2~3時間に1回は、少し離れたトイレまで歩き、軽く屈伸運動をしましょう。座ったままシートベルトを緩めて、足をこまめに動かすこともお勧めします。1時間に1回は3~5分くらい、かかとの上下運動をするとよいでしょう。また、水分を適度に取ること。1時間にコップ半分くらいの水やジュースで水分補給すると良いでしょう。アルコールやコーヒーは利尿作用があり、脱水症状の原因にもなりますので、控えてください。きつめの服を避け、ゆったりした服装でリラックスする。血行が悪くなるので、窮屈な姿勢をとったり、足を組んだりしないように気をつけましょう。また、不自然な姿勢で寝込まないよう、睡眠薬は控えてください。」みなさんも海外旅行で長い間飛行機に乗るときには気をつけてください。

2005年03月14日

コメント(4)

-

8歳の世界観

フランス人芸大生Cと作った「龍の贈り物」と題したアニメーションをロンドン西部ノッティングヒルにある小学校で8歳の子供たちに見せることになった。人里はなれた湖に引越してきたおばあさんたちが紅茶を飲んでいると、ビスケットをもって龍がやってくるという話を書いたのは私です。すみません。死にます。昨日の日記との落差は気にしないでください。昨年は別の小学校で10歳の子供たちに漫画の描き方を教えたので、だいたいどんな反応がでるのかは予想できた。くたびれてシニカルな大人の反応とはまったく違う、「わーぉ!」である。しかも、みんな揃って一斉に「わーぉ!」だ。意見が言いたくてたまらなくて、しゃべるチャンスを与えてくれないと泣いてしまうのだ。8歳のときの自分はこんなに小さかったっけ、なんて思う。「龍は最初、敵対的だったけど…」巻き毛の少年がにこにこしながら話し始める。どうして敵対的(Hostile)なんて言葉知っているのかな。彼とその他数人が30人の学級のオピニオン・リーダーだ。「龍は最初、敵対的だったけど、実はいい奴なんだよ。おばあさんたちは逃げちゃってそれがわからずに残念。紅茶のカフェインのせいでハイパーになっちゃって家を壊しちゃって、カフェイン中毒になっちゃったかも!」Cも目をぱちくりさせている。「敵対的」と「中毒」という言葉が使いたかったのだろう。巻き毛の少年は言い終わった後に頬が紅潮しちゃって、まったくもってキュートである。

2005年02月26日

コメント(2)

-

死と金の歌BABYSHAMBLES

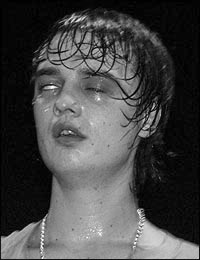

最近、英国の大衆紙にはこのようなピート・ドハーティの写真が出ていることが多い。彼は大量のヘロインとクラックをしっかりと決めてステージで歌うので、目が反転してしまうのだ。彼は現在Babyshambles, 元The Libertinesというある程度評価の高かったインディーバンドのヴォーカルで、1日20万円相当をドラッグに費やす筋金入りのジャンキーだ。なんとなく角ばった顔がイアン・カーティスに似ているし、ライフスタイルのせいかシド・ヴィシャスにびっくりするほど似ていると思うこともある。音楽業界もメディアもピート・ドハーティが死んで伝説になることを期待している部分があるようだ。私は30歳後半なので「曲の構成がすばらしく、オリジナル性に富んでいて、このレトロでいながら斬新な切り口をもっていて…」とか考えないと音楽が好きになれない部分がある。しかし、このヴィデオのKILLAMANGIROという曲を聴いて「ナンじゃ、こりゃ?」と思い、それから、この妙な音楽が頭にこびりついた。「ヴィデオはこちらをクリック」 I Killed a man for a giro (振込小切手(ジャイロ)目的で男を殺っちまったよ)という歌詞もわけがわからなく、題名にこのKill a man GIROを短縮して = キリマンジャロ と名づけるあたりも更によくわからない。まあ死と金は、ロックの真髄なんだろうけど。White Stripesのパンクっぽい構成に、サイケデリックなギターが重なっている音とでもいうのだろうか?もちろん、この音楽がどの範疇で整理されるべきかなんてどうでもいいのだ。切なく生々しい音だ。こいつの音楽は完全に生もので、賞味期限は日が昇れば切れてしまうのだろう。

2005年02月25日

コメント(4)

全168件 (168件中 1-50件目)