ROCKERS 2

STRICTLY ROCKERS 2(REGGAE)LOVERS ROCK (1) へジャンプ

LOVERS ROCK (2) へジャンプ

STRICTLY ROCKERS (1) へジャンプ

STRICTLY ROCKERS (2) へジャンプ

24.JACKIE MITTOO / FANCY PANTS '72 「MACKA FAT」収録 P.130掲載

ジャマイカのオルガン・プレイヤー、ジャッキー・ミットゥーによる 「MARVIN GAYE / WHAT'S GOING ON」 のレゲエ・カバー。72年のスタジオワンでの作品で、小気味良い軽やかなリズムをバックに和やかな雰囲気で流れます。イージー・リスニング的に軽く聞き流してしまう人も多いと思うけど、ここでの彼のオルガン・プレイには黒く濃厚なグルーヴを感じて欲しいもの。静と動、明と暗などをダイナミックに表現した彼のプレイは実に見事です。

メロディもオリジナルを損なわずに独創的に解釈、うまく咀嚼されています。インストということもあるけど、まるで別の曲かのように楽しめますね。元々の曲の良さも手伝って、非常に良質でエヴァーグリーン的魅力を持った内容になっています。

「YOU TUBE」 で聴けます。

25.STEEL PULSE / JAH PICKNEY-R.A.R. '79 「TRIBUTE TO THE MARTYRS」収録 P.158掲載

70/80年代ブリティッシュ・レゲエの代表的グループ、スティール・パルスの2NDアルバム収録曲。曲名にある「R.A.R.」は「ROCK AGAINST RACISM」の略だそうな。つまり「差別主義者をやっつけろ!」という実に攻撃的な歌詞なのですが、曲調自体は明るめのレゲエ。少しとぼけた感のあるひょうきんな効果音も面白い。

イギリス産ということで少し固さを感じさせるリズムで、レコード会社の意向なのかロック的雰囲気も加味されてる感じ。特にリード・ヴォーカルの息もつかずに畳み掛けるように歌うスタイルはロックやパンクの攻撃性を感じさせますね。陽性の声質でスピードに乗って粘着質に歌う様は表現力の豊かさもあって実に魅力的。出だしや最後の遠吠えも快感。

「YOU TUBE」 で聴けます。

26.JOYA LANDIS / MOONLIGHT LOVER '68 「HOTTEST HITS VOL.3」収録 P.106掲載

宝箱の中のロックステディ SENSATIONS / THOSE GUYS 「HOTTEST HITS VOL.1」 で既に紹介済みのトレジャー・アイルのコンピ 「HOTTEST HITS」シリーズのvol.3収録曲。ロック・ステディと言えばデューク・リードが代表的プロデューサーですが、この曲はその彼の作品。

ロック・ステディはレゲエの前身的リズムで、そう長い期間栄えた訳ではないけれど、シャキシャキとした歯切れの良さとノリの良いグルーヴ、活きの良さといった点が魅力のとても素晴らしいリズム。小沢健二くんも歌詞に盛り込んだりしたぐらいだけど、どうもポピュラー音楽史的にほとんど評価されていない感じが残念でならない。同じジャマイカの初期リズムである『スカ』は日本のアニソンなんかにさえ浸透してきているのにね。

インストだけでも十分堪能できる、そんな素敵なロック・ステディに載せてJOYA LANDIS嬢が優雅に歌い上げるのがこの曲。ムーンライト・ラヴァーなんてロマンチックなタイトルがいいね。明るく朗らか、平和なムードに高揚感のある曲調で、この時代のロックステディとしてはメロディもかなりキャッチー。思わず口ずさんでしまいます。間奏のフレーズも胸キュンもの。ロック・ステディの代表曲にして入門篇的曲とも言えるでしょう。

「YOU TUBE」 で聴けます。

27.MIGHTY DIAMONDS / HAVE MERCY '75 「RIGHT TIME」収録 P.44掲載

マイティ・ダイアモンズのファースト・アルバム収録曲。そのアルバムについては 「テンポの早い胸キュンメロはツボ中のツボ MIGHTY DIAMONDS / CHO ME BRETHREN 」 に書いた通りで、「I NEED A ROOF」,「RIGHT TIME」,「GO SEEK YOUR RIGHTS」,「AFRICA」といった名曲が収録されたルーツ・レゲエの名アルバム。ただ前回、美しいメロディ&ハーモニーと言いながらこの曲のことを書き漏らしてましたね。

イントロの甘酸っぱいピアノのフレーズが胸をときめかす甘めのレゲエ名曲。情感込めて優しく歌われるタイトル部分はキャッチーな出来。ちょっと大味で飽き易い嫌いはあるけど、たまに聞くとじんわりと心に沁みるのです。この曲では溌剌としたリードの歌声が主体で、コーラスはあまり目立ってはいないですね。バックを務めるのはSLY&ROBBIEを主体としたREVOLUTIONARIESで、派手さはないけれども引き締まった良いトラックを聴かせてくれます。

「YOU TUBE」 で聴けます。 ダブ・バージョン もどうぞ。

28.ABYSSINIANS / THIS LAND IS FOR EVERYONE '78 「ARISE」収録 P.41掲載

レゲエ・コーラス・トリオ、アビシニアンズの2NDアルバム収録曲。彼等の代表曲と言えば、1STアルバム収録の 「DECLARATION OF RIGHTS」 や 「GOOD LORD」 そして 「SATTA MASSAGANA」 といったところになるでしょう。どれも良く出来たメロディの名曲ですが、個人的にはどうもその暗い曲調からいまいち好きになれない。「美しく崇高」と形容されるコーラス含めて、どうも中世の宗教歌でも聞かされているような暗い気分になってしまう。そして何よりレゲエの(快活な)リズムとこれらの情感たっぷりで悪く言えばベッチョリとした感のあるメロディとの相性は決してよくないと思うのですね。

そんな彼等だけど意外にも明るい曲があって、それがこの曲「この地はみんなのもの」。快活で弾けたリズムに載って、開けた世界観を明るく情感を込めて歌ってます。ちょっとクドいリードの歌い込みも、こんなメロディでなら嫌味にならないね。コーラス陣とのハーモニーもバッチリで、明るい未来感と幾ばくかの切なさ、ほろ苦さを感じさせるルーツ名曲に仕上がっています。

「YOU TUBE」 で聴けます。

29. UB40 / KING '80 「SIGNING OFF」収録 未掲載

イギリスの白人黒人混成のレゲエ・バンドの1980年の1STアルバム収録曲。後に「RED RED WINE」や「CAN'T HELP FALLING IN LOVE」といったヒット曲を連発するメジャーなバンドだけど、このデビューアルバムはメジャー志向も薄く、適度な濃さと洗練さを併せ持った内容で、個人的には彼等の一番美味しかった時期と感じています。

インスト色の強いこの曲は、軽快なリズムと平和で和やかな雰囲気を感じさせるメロディに、空中遊泳でも楽しんでいるかのような心地良い浮遊感を感じさせるアレンジが特徴的。随所にエコーを効かせた奥行きのある音空間は実にポップかつ洗練された内容。このアルバムが発表された当初はあまりにもジャマイカの土埃にまみれたレゲエとかけ離れた内容に驚かされたものでした。

歌が少なく淡白な曲調からか飽きが来にくい所もいいですね。女性やレゲエの土着的な所が苦手な人の為のレゲエ入門用として、またフリーソウル・ファンなど黒人系の軽やかなグルーヴを好む人にお勧めです。

「YOU TUBE」 で聴けます。 12インチ版 も有りますよ。

30.BUNNY WAILER / DREAMLAND '76 「BLACKHEART MAN」収録 P.22-23掲載

BOB MARLEYと一緒にWAILERSをやっていたバニー・ウェイラーのファースト・アルバム収録曲。ボブ・マーリーがあまりにも有名過ぎてあまり話題に上らない傾向がありますが、彼も偉大なレゲエ歌手の一人。そのボブを含めてウェイラーズがバックアップして作られた作品だけあって、このアルバムは「Blackheart Man」、「Fighting Against Convictions」、「This Train」などと名曲が多く、ルーツ名盤の一つと言えるでしょう。

この曲はどこか見知らぬ土地にある幸せな「夢の国」を歌った曲で、そこには政治的メッセージ性や暗さなどほとんど感じさせません。ほのぼのとした曲調に甘く情感深いメロディ、優しく穏やかな歌声で和める内容。特にメロディの出来が秀逸ですね。

「YOU TUBE」 で聴けます。 後半にダブを付けたバージョン もどうぞ。

31.RICO RODRIGUEZ / AFRICA '76「MAN FROM WAREIKA」収録 P.129掲載

トロンボーン奏者リコ・ロドリゲスのソロアルバム収録曲。このアルバムを聴いたのは中学三年生の頃だったんだけど、収録曲の「AFRICA」が好きで頻繁に聴いてました。情感たっぷりな泣き節が中学生にも分かりやすかったんでしょうね。「この曲を学校のブラスバンドで演奏したらみんな感動するだろうなあ」なんて思ったりしてましたが、今にして思えば中二病全開でしたね。大人になってから、特に最近は全然聴かなくなってしまったのは、キャッチー過ぎて飽き易いのと、真剣に向き合うには気恥ずかしい、言うなれば「臭い」って感覚に襲われるからかも知れません。他の人の感想も是非聞いてみたいですねー。

「YOU TUBE」 で聴けます。

32.ALTON ELLIS / WHY BIRDS FOLLOW SPRING '67 「MR.SOUL OF JAMAICA」収録 P.103掲載

「STRICTLY ROCKERS」でも、ミスター・ロックステディと紹介されているけれども、将にアルトン・エリスはロックステディの代名詞的存在ですね。このアルバムは「WILLOW TREE」はじめ、そんな彼の代表曲が沢山入っているので、ロックステディの入門的アルバムとしてもお勧めです。

オルガンを中心とした純朴で質素な味わいに風情のあるロックステディのリズムに、これまた純朴でちょっと悲しげな雰囲気の女性コーラス。それらをバックに甘くほろ苦く情緒的なメロディは出来が良く、実に魅力的です。いかにもレトロな60年代という感じでジャマイカの土ぼこりをも感じさせる趣きが有りますが、こういうのを今の時代に再現しようとしてもかなり難しそうですねえ。ジャマイカの誇る貴重な文化遺産という気がします。

「YOU TUBE」 で聴けます。なお個人的にはあまり好みではありませんが、 テンポの遅いバージョン もあります。

33.CULTURE / BEHOLD THE LAND '78 LP「AFRICA STAND ALONE」収録 P.51掲載

もう30年以上前の私が高校1年生の頃に夢中になったレゲエグループのカルチャーだけど、まさか30年以上後にもなってもまだ聴き続けてるとは思ってもみなかった。明るく乾いて溌剌としていながらメロディアス!こんなポップなレゲエグループに今後の人生で沢山沢山出会えるのかと期待していたけれども、残念ながらこのカルチャーが最初にして最後のグループだったって感じですねえ。

アルバム「AFRICA STAND ALONE」収録のこの曲は、軽快なミリタント・ビートに情緒的なメロディが特徴的。速めのリズムながらメリハリの効いたリズムも素晴らしいですね。ジョゼフ・ヒルの陽性でヘタウマなヴォーカルもイイ。後半にダブが接続されているディスコ・ミックスなんだけど、そのダブに移行する瞬間が実にスリリング&ダイナミック。超カッコイイー!こういうのを聴くとレゲエが分かる人間で良かったーって思えるね。

「YOU TUBE」 で聴けます。是非フル・ヴォリュームで。

34.PRINCE LINCOLN THOMPSON & THE ROYAL RASSES / SMILING FACES 「NATURAL WILD」'80 P.61掲載

80年にロックのJOE JACKSON BANDとの競演ということで話題になったアルバム「NATURAL WILD」収録曲。当ブログでは 「PEOPLE'S MIND」 を既に取り上げています。そちらでも絶賛しましたが、このアルバムはレゲエという枠を超えた異ジャンル融合的な魅力が溢れる素晴らしい出来なので、音楽好き、特に黒人音楽好きを自称される方なら是非ともおさえておいて欲しいアルバムですね。それにしても一体何故このアルバムが作られることになったのか興味深いところですが、双方ともこのような素晴らしい成果を予想していたんでしょうかねえ。

暗く悲しげなムードのA,Bメロディに続き、突如スピード感を増し高揚感のある歌が展開されるCメロ部分が一番の聴きどころ。グルーヴィなハイハットやピアノなどが畳みかける情報量の多い展開はレゲエと呼ぶにはどうかというところですが、リンカーン・トンプソンのハイトーン・ヴォイスと渾然一体となって実に魅力的。その後のサビなど随所で聴かれる透明感のあるエレピのフレーズも印象的で素敵です。

「YOU TUBE」 で聴けます。

35.JACOB "KILLER" MILLER / CHAPTER A DAY '80 LP「MIXED UP MOODS(TOP RANKING)」 P.97掲載

ルーツ歌手、ジェイコブミラーの80年のアルバム「MIXED UP MOODS」収録曲。若くして亡くなった彼のこの最後のアルバムは既に取り上げ済みの 「ONCE UPON A TIME」 をはじめ粒揃いの大傑作なので、実にその死が惜しまれます。せめてもう1作ぐらい残してくれていたら、、、。そのアルバムの最後を飾るのが、この「CHAPTER A DAY」なんだけれども、偶然にか如何にも最後を飾るに相応しい約7分長もの大作となっています。

ボブ・マーリーに通じるようなキャッチーで感傷的なメロディを持つ曲で、ゆったりとしたリズムに乗りジェイコブが豪快に、ソウルフルに歌い上げます。よく抜けるパーカッションも開放的なムードを出しているし、シンセも入ってサウンドが明るくポップなところもいいね。そして一番の聴きどころは終盤の語り部分。JAHを讃える内容のようだけどエコーの増したサウンドをバックに渋く語感よくグルーヴィーに語ります。そのシメはお馴染みの「JAH RASTA FAR I」なんだけれどもこれが豪快で最高にカッコイイ!

「YOU TUBE」 で聴けます。

36.CARLTON AND THE SHOES / Sincerely Yours '76「LOVE ME FOREVER」(STUDIO ONE PSOL 003)P.40掲載

ロックステディ/初期レゲエを代表する名作アルバムから。アルバムは76年リリースですが録音自体は68年頃に行われていた模様。このアルバムには他にも LOVE IS ALL ,Love Me Forever, Never Give Your Heart Away, Me And Youといった名曲がゴロゴロしています。

この「Sincerely Yours」は中でも特にハーモニーが美しい曲。淡く柔らかでか細いリードにこれまた控えめなバックコーラスが微妙に音程をずらしてフォローする構図。優しく甘いメロディも相まって非常に魅力的なヴォーカルワークですね。ちょっとヘタウマっぽい感じで泥臭さや田舎臭さ、古臭ささえもいい塩梅に感じられます。バックの歯切れ良いロックステディのリズムも素晴らしいのですが、中でも特にオルガンのチープで哀愁に満ちた響きとフレーズがなんとも魅力的です。(なお、82年のアルバム「This Heart Of Mine」収録のバージョンはいまいちな内容になっていますのでお間違えのないように。)

「YOU TUBE」 で聴けます。

37.ISRAEL VIBRATION / TOP CONTROL '80「UNCONQUERED PEOPLE」P.59掲載

「THE SAME SONG」、「BALL OF FIRE」、「FRIDAY EVENING」などの名曲を持つイスラエル・バイブレーションの2NDアルバム収録曲。STRICTLY ROCKERSではアルバムは大きく取り上げられているけど本曲は未掲載。タイトルの訳は「支配者による管理・統制」って感じですかねえ。バレット兄弟やパブロなんかがバックを務めタフゴングで録音されているだけに生楽器の響きや、その音の抜け具合とか素晴らしいですね。こういう生音を使った良質なレゲエが大部廃れてしまっていることが残念でならない。

曲に緊迫感や派手さは無いけれど、淡々とした曲調ながら良く出来たメロディが味わい深い。特にサビのフレーズがイイ。かなり力の抜けた感のあるコーラスにリードも輪をかけてトボけた感じで、これは将にヘタウマって感じですね。

「YOU TUBE」 で聴けます。(ダブ付きでどうぞ)

38.Augustus Pablo / King Tubbys Meets The Rockers Uptown '75「King Tubbys Meets The Rockers Uptown」 P.132掲載

単なるメロディカ奏者というよりもレゲエのプロデューサーであるオーガスタス・パブロが主体となって作った楽曲をダブの王様、キング・タビーがダブ化した曲で、ダブの歴史的名盤「King Tubbys Meets The Rockers Uptown (王様タビーが音楽集団ロッカーズとアップタウンで出会う)」収録のタイトル曲。レゲエ好きなら誰もが認めるダブの傑作中の傑作で名実共に代表曲と言える存在。(レゲエ・ガイドブック STRICTLY ROCKERS P.132掲載)

元歌は 「JACOB MILLER / Baby I Love You So」 で、ダブ版ではヴォーカルを大部抜いてしまい、ベース、ドラムなどを大幅に強調している。またエコーをふんだんに使い奥行きのある非常に立体的な音空間を構築している。(特にシャキシャキとした切れ味鋭いハイハットの高音部と重量感のあるベースの低音部が聴きどころ。)そして立体的というだけでなく、それが元曲から大部戦闘的で緊迫感に満ちたものへと変換されている。加えてここで聴けるカールトン・バレットのドラムのおかずが非常に独創的で魅力的。(藤原ヒロシが昔自身のラジオのジングルに効果的に使用していた)短いながらも実に聴きどころの多い素晴らしいダブです。是非超大型スピーカーで大音量で体感して欲しいですね。

「YOU TUBE」 で聴けます。

39.EEK-A-MOUSE / GANJA SMUGGLING '81 「WA-DO-DEM」収録 P.100掲載

ラップの元祖であるジャマイカで生まれたDJと歌うスタイルが半々ぐらいに混ざったスタイルが所謂シングジェイ(SING-JAY)スタイル。その先駆者的位置づけとなるのがこのイークアマウス。ただでさえ独特な歌唱スタイルなんだけど更に「バンバン・ビリ・バンバン・ビリ・バンバン」ってな調子の全く意味を為さない喃語のような言葉を連発するので異次元的唱法と言える程。そしてそれらがきっちりと物になっていて更に情緒的でキャッチーなメロディに乗って魅力的な曲に仕上がっているのだから恐れ入る。

曲は「ガンジャ・スマッグリン」ということで大麻密売についての歌のようで、そのメロディからも例えば、 「YOUNG "D" BOYZ / SELLIN' COCAINE AS USUAL」 辺りのGラップの持つ絶望的な哀しみを感じさせます。あまりにも独特で個性的な唱法なのでとっつきにくいかも知れないけれど、嵌るとクセになる素晴らしい世界を作り上げています。レゲエの世界は奥深いですねえ。なんと公式ヴィデオクリップあり。 「YOU TUBE」 で見れます。大麻密売の緊迫感を味わってください(笑)。

40.Ken Boothe / The Girl I Left Behind '67 「Mr Rock Steady」収録

ケンブースが67年にコクソン・ドットのプロデュースでスタジオワンに残したアルバム「Mr Rock Steady」に収録されたロックステディ。後にエチオピアンが同一トラックを用いてルーツな歌詞で「WHEN WILL BE THE END」として焼き直していますが、この曲は既に当ブログで STRICTLY ROCKERS 「ETHIOPIAN / WHEN WILL BE THE END 」 として紹介済みの永遠の名曲です。

実はつい先日までケンブース版という元ネタが存在することを知らなかったんだけど、あの歌詞で何故ここまで甘いメロディの名曲に仕上がったのか、その謎が解けたようで嬉しい限り。元歌となったこのケンブース版は「置いてきてしまった少女」と恋愛について歌ったものなので酷く情緒的な甘いメロディ。切ない歌詞によく合ったピアノの響きがまた切なく美しい。個人的にはエチオピアン版に軍配が上がるんだけど、何れにしても素朴な香りのするこのトラック自体が実に素晴らしい。にも拘らず当時は同トラック使用曲はこの2曲しか存在しなかったようなのが残念。

その後2003年の「BERES HAMMOND / THERE FOR YOU」でSLY & ROBBIEによって「THERE FOR YOU」リズムとして蘇り2005年にかけて下記のような曲が作られたようです。オリジナルの素朴な風合いは失われてしまっているけれども各曲ともこの年代にしては十分いい感じのラヴァーズに仕上がっている感じ。

Ken Boothe / The Girl I Left Behind

ETHIOPIAN / WHEN WILL BE THE END

BERES HAMMOND / THERE FOR YOU

Beres Hammond & Annette Brissett / There For You

Chaka Chaks / Close To You

Chandra / Can't Let Go

HAWKEYE / OH I

Kibaki / So Many Years

Mitch / Come Back Baby

Ras Petah / Don't Leave

41.音楽格言:名トラック名曲を生む HAWKEYE / OH I(OH MY)'05 「The Girl I Left Behind」トラック

当ブログで既に 「切ないピアノの名トラック Ken Boothe / The Girl I Left Behind '67」 、 「ETHIOPIAN / WHEN WILL BE THE END '80」 として紹介済みの67年スタジオワン産の名トラック「The Girl I Left Behind」。ピアノはきれいで悲しげな響きを奏でるのに適した楽器だけど、このトラックの冒頭ではそれが見事に実現されている。ロックステディ/初期レゲエの持つ素朴な味わいのリズムにもよく馴染んでいますね。

その後2003年に 「BERES HAMMOND / THERE FOR YOU」 でSLY & ROBBIEによって「THERE FOR YOU」リズムとして蘇ります。21世紀に入ってからのものということで大部機械臭のするものとなったけれどトラック本来の持つ魅力はきっちりと伝承されていますね。このヒットを契機に作られた2005年の「HAWKEYE / OH I (OH MY)」もシングJという特異なスタイルを取っているもののトラックの伝統的魅力を踏襲した名曲に仕上がっています。甘く情緒的という点では前記3曲に劣らぬ素晴らしい出来。こうして太古の名トラックが時代を超えて名曲を生み続ける姿を見るにつけ「名トラックは名曲を生む」という格言を思いつく私でありました。

「YOU TUBE」 で聴けます。

42.MARCIA GRIFFITHS / DON'T LET ME DOWN '69 「Put a Little Love in Your Heart」

ジャマイカの女性シンガー、マーシャ・グリフィスのアルバム「Put a Little Love in Your Heart」収録曲。曲はビートルズの有名曲のロックステディ・カバー。オリジナルはゆったりとしたバラードといった感じだけど、このマーシャ版はスピード感のあるリズミカルなものとなっている。特筆すべきはHARRY J. ALL STARSによる非常に歯切れの良いリズム・トラック。オリジナルの温い曲調から一変し瑞々しくダンサブルなロックステディへと劇的に変貌している。特に随所で弾けまくるドラムが良いアクセントになっていて一番の聴き所。スピード感のあるロックステディものリズムとして、またレゲエによるビートルズのカバーの中でも最上級の出来と言えるんじゃないかな。ただマーシャの歌声の方はオリジナルのジョンレノンの歌唱には遠く及ばないのが残念。JACOB MILLER辺りに歌ってもらいたかった。

「YOU TUBE」 で聴けます。

HARRY J. ALL STARS (JAY BOYS) によるオルガン・インスト版もいい味出していて、むしろこちらの方が良いかも。

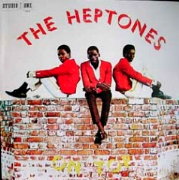

43.HEPTONES / HEPTONES GONNA FIGHT '68 「ON TOP」収録 P.43掲載

既に 「SOUL & POWER」 を紹介済みのヘプトーンズだけど、68年のスタジオワンのアルバム「ON TOP」には初期レゲエの重要曲が沢山収録されてるし、聴きやすさからもレゲエ入門としてお勧めです。というか、これは間違いなくレゲエ史上の重要アルバムのベスト10に入る名盤ですね。

「HEPTONES GONNA FIGHT」は、その後多くの使い回しが出回るなどリズムトラック名ともなっている偉大なトラック。STRICTLY ROCKERSに訳詞がないのでよく分からないのだけど、タイトルにファイトと入っているので歌詞自体は不穏なムード。然しながら音楽自体は和やかなムードです。ソフトな声質にソフトな歌い回しにソフトなコーラスが特徴的。キャッチーなメロディは全体を通して魅力的で、先述の通りトラックはシンプルで分かりやすい歴史的なもの。全体的に爽やかで清涼感漂う内容になっていて、暑い季節にもピッタリ。

リードのLEROY SIBBLESは84年に 「Leroy's Gonna Fight」 として再演しています。85年頃彼がジャパンスプラッシュに来日した時にもスライ&ロビーをバックにこの曲をコンサートでやったんだけど、オリジナルとは違って大部激しく歌ってましたね。なかなかの好演で、その時の模様は後にFM東京でオンエアされました。一応2009年のライブの様子が 「YOU TUBE」 で見れますね。

「YOU TUBE」 で聴けます。

44.JACOB "KILLER" MILLER / COME SEEK JAH '80 LP「MIXED UP MOODS(TOP RANKING)」 P.97掲載

ジェイコブミラーの遺作。このアルバムは他にも 「ONCE UPON A TIME」 , 「CHAPTER A DAY」 ,「MR.OFFICER」といった偏差値65クラスの素晴らしいルーツレゲエが収録されています。現在ではオリジナルLP盤とは違い、画像のジャケでダブなどを加えた構成で発売されています。

80年発売のこのアルバムを聴くとレゲエも円熟期に入り、様々な音楽の影響を受けながら表現に幅が出て来た印象があります。この曲はちょっと白人ロック的に洗練されてきた感じ。基本は歯切れの良い瑞々しいレゲエサウンドだけど、清涼感のあるシンセに泣きのギターを大幅に導入したサウンドが特徴的。サビのメロディはいまいち垢抜けないけど、Aメロの颯爽とした感じはいい雰囲気。だからか余計にサビからAメロへと戻る瞬間が心地よく、そこが一番の聴き所でしょう。様々な表情を見せるジェイコブのスキャットも素晴らしい。

「YOU TUBE」 で聴けます。

45.TWINKLE BROTHERS / PATOO 「COUNTRYMEN」収録 P.58掲載

STRICTLY ROCKERSの著者、菅野和彦さんだけでなく NRC の創始者である中村さんも絶賛していて私もその魅力に取りつかれたトゥインクルブラザーズの1980年のアルバム「カントリーメン」収録曲。良曲が豊富なアルバムで、やはり既に紹介済みの BITE ME が抜けて良いけれども、この「PATOO」もなかなかのもの。「パトゥー、パトゥー」というサビの繰り返しが印象的な曲。その温かみのある情感深いメロディが素晴らしい。今聴くと装飾音が蛇足という感じですが。最近の若い人にはこうしたマイナーなルーツレゲエはどう聴こえるんですかねえ。

「YOU TUBE」 で聴けます。88000回って結構再生数いってますね。

46.CULTURE / BEHOLD I COME '78 「BALDHEAD BRIDGE」収録 P.51掲載

多くの名曲を持つルーツ・レゲエ・コーラス・グループのカルチャーの78年のアルバム「BALDHEAD BRIDGE」収録曲。やはり78年のアルバム「HARDER THAN THE REST」では「BEHOLD」というタイトルで発表されていて、このバージョンは別録音という位置づけになります。(STRICTLY ROCKERSによると後者が再録音とのこと。)アルバム「BALDHEAD BRIDGE」はJOE GIBBSのアレンジ&プロデュースなのでかなりポップな仕上がり。この曲もテンポアップさせ、ピアノを効果的に配置、コーラスも積極的に導入している。メロディはカルチャーものとしては落ち着いた雰囲気なのでジョゼフ・ヒルのヴォーカルの魅力が際立つ内容ではないが、軽快なリズムに陽性な曲調、明るいピアノと小気味よいホーン入りのトラックが秀逸です。このトラックも名トラックとして使い回されてしかるべきかと思いますが良曲は存在するんですかねえ。カルチャーには他にも 「BEHOLD THE LAND」 という名曲があり「BEHOLD」という単語のつく曲が3曲もありややこしい。

「YOU TUBE」 で聴けます。

47.HORACE ANDY & ERROL SCORCHER / COME ON & ROCK ME '80 「UNITY SHOWCASE」 P.89掲載

歌手HORACE ANDYとERROL SCORCHERのDJによる1980年のショウケーススタイルのミニアルバム収録曲。 HeptonesのWe Are In The Mood の変名カバーで、オリジナル歌手の LEROY SIBBLESによるセルフカバーRock Me Baby も非常に良い出来(昔ジャパンスプラッシュで来日した時歌ってくれました)。「STRICTLY ROCKERS」P.89掲載曲で菅野さんは「ラバーズロック」として紹介しています。前半が歌で後半がDJとなっていますが、特に前半のホレイス・アンディの女性っぽいハイトーン・ヴォイスによる歌に味わいがありますね。元歌の良さと歴史的名トラックの出来栄えもありますが、のんびりした和み系レゲエとして実にいいムード。後半からDJに変わるのも一興で楽しい雰囲気ですね。

「YOU TUBE」 で聴けます。

48.BLACK UHURU / GUESS WHO'S COMING TO DINNER / WHO'S IN THE TOMB (DUB) '79 STRICTLY ROCKERS P.62掲載

80年代初頭に大人気となった硬派なルーツレゲエバンド、ブラックユフルの代表的名曲。79年のアルバム「BLACK UHURU」収録でプロデュースは重鎮スライ&ロビィ。67年のアメリカの映画に同タイトルの「邦題:招かれざる客」という黒人と白人の結婚問題に関する映画があるので、歌詞の内容などこの作品にインスパイアされたのかも。曲は暗めだけど、キャッチーなメロディを持つヘビィなルーツもの。元はリードの MICHAEL ROSEがソロ作品 で発表していた作品で、本作はリメイクということになりますね。オリジナルと聴き比べると明確ですが、SLY & ROBBIEの織り成すリズムは超強烈で、個人的にはユフルというよりもスライ&ロビィの作品という気さえする。彼らにとっても代表的な名演と言えそう。菅野さんはSTRICTLY ROCKERSでこの曲について「シンドラのすさまじいポリリズムは特筆すべきで、機械的かつ人間的な強烈なリズムは革命的」と評価。当時私の周囲のロックファンにも大部受けてましたね。

なお、81年のスライ&ロビィのダブアルバム「RAIDERS OF THE LOST DUB」には同曲のダブバージョン 「WHO'S IN THE TOMB」 が収録されています。オリジナルに接続されているダブよりもより派手な内容でこちらの方が個人的にはお勧め。鐘の音がいいんですよねー。因みに同アルバムはインディジョーンズの映画をパロったジャケでかなりB級感が漂っていますが、他にもユフルのダブ 「CONVOY HIJACK」 やバーニングスペアのダブ 「PIT OF SNAKES」 などレゲエ名曲の名ダブが収録されていてあまり評価されていない隠れたダブ名作アルバムという感じ。結構知らない人が多いんじゃないかな。

幾つかのバージョンがありますが、79年のアルバム「BLACK UHURU」収録版がお勧め。 「YOU TUBE」 で聴けます。

49.TOOTS & THE MAYTALS / JUST TELL ME '69 「SWEET & DANDY」

メンフィス・ソウルのアルバムも残しているトゥーツ・ヒバートのグループの69年のアルバム収録曲。「PRESSURE DROP」,「MONKY MAN」といったキャッチーなヒット曲も多いけど、本曲のようなドス黒くファンキーな曲も魅力的。初期レゲエのシンプルなサウンドをバックにトゥーツがソウルフルに歌いまくります。明るいメロディの出来も良いけれど、輪をかけて明るく快活に歌い込み元気いっぱい。更に『ラーラララー』というスキャットを多めに入れて楽しく分かりやすい。他のヒット曲の影に隠れてしまっている感じだけど、ソウルファンにも是非聴いて頂きたい曲です。

「YOU TUBE」 で聴けます。

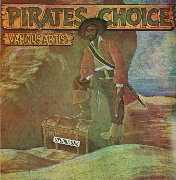

50.OTIS GAYLE / I'LL BE AROUND '72

フィラデルフィアの重鎮Thom BellとPhil Hurttによる作品で1972年のSpinnersのヒット曲を同じ72年にジャマイカのマイナーレゲエ歌手がカバーしたのが本曲。憂いを帯びた雰囲気が魅力的な本曲だけれど、オリジナルはフィリーの華麗なアレンジでどちらかというと活力も感じさせる内容。一方本カバーはオルガンの初期レゲエサウンドで、憂いを帯びながらも更に寂れて打ちひしがれた絶望感、虚無感を感じさせるのが特徴的。イントロのチープなオルガンの響きを聴いてビビッと来れば適性バッチリですね。間奏のフレーズがまた素晴らしい。コクソンドットのプロデュースでスタジオワン作品ということで、JACKIE MITTOO辺りが演奏してるんですかねえ。なお、この曲が収録されているスタジオワンのコンピ「Pirates Choice」は良曲も多くオススメです。

「YOU TUBE」 で聴けます。B面はインストっぽいアレンジになっているので続けてどうぞ。

51.Augustus Pablo / Pablo Meets "P" Smart In L.I. 「ROCKERS COMES EAST」'87

メロディカ奏者オーガスタスパブロによる「Junior Delgado / CALL ME」のダブで1987年のアルバム「ROCKERS COMES EAST」収録曲。清涼感のあるポップなダブといえば、 「MAD PROFESSOR / BERBICE MADHOUSE」 やパブロの 「FAT GIRL JEAN」 を紹介済みだけど、このダブも暑い夏に聴きたい爽やかで清涼感のある曲です。ジュニア・デルゲイドの歌メインなオリジナルも明るめで悪くないけど、レゲエが好きではない人には少しクドい内容。ダブでは歌を断片的に入れるに止めたことで、オリジナルでは目立たなかったヴィブラフォンやシンセが前面に出てきて、かなりポップで心地よい響きが堪能できる。打ち込み時代到来時の作品なのでドラムの機械臭が強めだがシンセなどの奏でる浮遊感などと絡み、これはこれで面白いかも。タイトルとなっている"P" Smartは曲のエンジニアだけどL.I.ってのはどこのことですかね?

「YOU TUBE」 で聴けます。

52.HEPTONES / SEA OF LOVE '68 「ON TOP」

レゲエを代表する偉大なコーラスグループ、ヘプトーンズの初期レゲエのオールディーズ・カバー。1968年のアナログアルバム「ON TOP」収録。(CD収録版はコーラス入りでいまいちなので注意)オリジナルは1959年のPhil Phillips with The Twilightsの小ヒット。secondhandsongsによると66ものカバーが存在。一番有名なのが1984年にヒットしたHoneydrippers版でしょうか。他にもB.J. ThomasやHorace Andy、Dennis Brownといったレゲエ勢もカバーしています。タイトルに海とつくイメージ通り、浜辺で海を見ながら恋人との想い出を懐かしむような曲でしょうか、のんびりとした曲調で実に和めるムード。ノスタルジックで少し物悲しい雰囲気のAメロのラインも良いけれど、懐かしい想いがこみあげて来るかのようなサビの盛り上がりが素晴らしい。ヘプトーンズ版は初期レゲエの純朴なムードに簡素ながら歯切れのよいトラックがオリジナルの雰囲気にピタリとマッチしていて将に嵌り曲という感じ。この曲の最良バージョンだと思います。個人的には若い頃日光浴をするのに愛聴していましたが、やはり南国リゾートの浜辺やプールサイドなどでまったり和むのに適した曲かと思います。

「YOU TUBE」 で聴けます。

Honeydrippers / Sea of Love

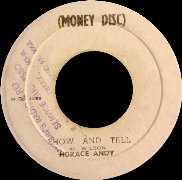

53.HORACE ANDY / SHOW AND TELL '74

1973年のAl Wilsonによるソウル・ヒットの翌74年のレゲエカバー。オリジナルは憂いを帯びたよく出来たメロディに、ゆったりとしたリズム、洗練されたサウンドに勇ましい男性ヴォーカルが特徴的。本カバーは全盛期70年代のレゲエの軽やかなリズムにのせることで、フワフワとした浮遊感とエコー感が付加され更に和めるトラックになりましたね。オリジナルと比べると、かなり土埃にまみれて風化してしまったかのような古臭さを感じますが、そここそが味となっています。特に高音域の音が排除され、強調された中音域がいい塩梅に心地よく響いています。ファルセットを交えながら歌うホレイス・アンディの女性的声質やか弱い唱法も、この曲の感傷的な憂いを帯びたメロディと上手くマッチした感じ。

ホレイス・アンディは当ブログで 妙味あるラバーズロック COME ON & ROCK ME と 絶望的な状況だからこそ PURE RANKING (GETTO STYLE) の2曲を取り上げていますが、本曲は上記2曲より更に彼の持ち味である声質・唱法がうまく生きていますね。なお、 絶望感と虚無感 OTIS GAYLE / I'LL BE AROUND で紹介済みですが、この曲も収録されているスタジオワンのコンピ「Pirates Choice」は良曲も多くオススメです。

「YOU TUBE」 で聴けます。

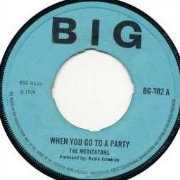

54.MEDITATORS / WHEN YOU GO TO A PARTY '70 「RUPIE EDWARDS / HIT PICKS VOLUME 1」収録

レゲエ歌手でプロデューサーでもあるルピィ・エドワーズのサクセルレーベルのコンピ「RUPIE EDWARDS / HIT PICKS VOLUME 1」収録曲。日本盤CDも出ていて個人的にこの日本盤で知った曲です。初期レゲエやロックステディ中心のコンピでその中に入っていたのがこのロックステディなんですが、ほぼ同時期の有名なメディテイションズではなくメディテイターズというグループ名なのが誤認しやすいかも。曲は1970年産ということで、時代的にはロックステディ晩年の作品という趣き。ほとんど余計な装飾音のない素朴で簡素な内容ですが、逆に言えば誤魔化しなしでメロディと歌の魅力だけで成し得た良曲といえますね。ゆったりとしたリズムに物悲しくも甘みのあるメロディに如何にもロックステディ定番的なベースラインが特徴的。(後の1971年にGregory IsaacsがLonely Manとして同トラックを使いまわしてます。)全体的に受ける謙虚な姿勢に好感が持てるのです。ロックステディ晩年のジャマイカの良心という感じでしょうか。

「YOU TUBE」 で聴けます。

Gregory Isaacs / Lonely Man

FROGGY RAY / WHEN YOU GO TO A PARTY 1971

55.HERBIE MANN / RIVERS OF BABYLON '74 「REGGAE」

1950年代中期から活躍しているジャズのフルート奏者、ハービーマンが1974年にジャマイカのTOMMY MCCOOK BANDなどをバックに製作したアルバム「REGGAE」収録曲。曲は1970年にジャマイカのMELODIANSがヒットさせた有名曲のカバー。オリジナルはかなりキャッチーな牧歌的メロディを持つ曲で、悲壮感のある歌詞とは裏腹に、レゲエの和めるリズムをバックに明るい陽光が降り注ぐ平和でのんびりとした雰囲気を醸す内容。後の1978年にドイツのディスコバンドBONEY M.が能天気なディスコアレンジでカバーし世界的ヒットとなったのも納得です。それらに対しハービーマン版はインスト・アレンジなので、あまりにもキャッチー過ぎたメロディの影響がほどよくデトックスされ、ハービーの爽やかでクールで洗練されたフルートの音色により、お洒落ミュージックに変貌した感じ。明るく平和な世界観と和めるリズムをそのまま活かしたうえで通なジャズファンや大人も楽しめる内容になったといったところ。TOMMY MCCOOK BANDによるレゲエサウンドも高品質で、空間的拡がりなどオリジナル以上に心地よく鳴り響きます。途中で聴けるピアノソロはGLADSTONE ANDERSONによるもので、やはりオリジナルの持つキャッチーさからの脱却を意識した演奏って感じですね。ジャズとレゲエの絶妙な組み合わせによるキャッチーながらも洗練されたお洒落な出来栄えということでフリーソウルファンにも受けるんじゃないかなと思いますがいかがでしょう。

「YOU TUBE」 で聴けます。

Melodians / Rivers Of Babylon

Boney M. / Rivers of Babylon

56.The Beatles & Harry J. Allstars / Don't Let Me Down (Rocksteady Version)

史上最高のロックバンド、ザ・ビートルズの名曲「Don't Let Me Down」を2024年に新たにロックステディ・バージョンとして作成しました。オリジナルのヴォーカルとHarry J. Allstarsによるロックステディ・サウンドを組み合わせたもので、所謂二次創作にあたる非公式・未公認の楽曲です。具体的にはオリジナルからヴォーカルのみを、MARCIA GRIFFITHS版からサウンドのみを抽出し組み合わせています。(ココナラというスキルを売買できるサイトでパレコサウンドという方に安価に編集して頂きました。)

本曲は当ブログで以前記事にした MARCIA GRIFFITHS によるカバーが秀逸ですHARRY J. ALLSTARSによる非常に歯切れの良いリズム・トラックはオリジナルのゆるい曲調から一変し瑞々しくダンサブルなロックステディへと劇的に変貌させています。然しながらマーシャの歌声はジョンレノンの歌唱には遠く及ばない出来なので歯がゆい思いをしていました。一方のオリジナルの方もメロディは流石の出来ながら、ゆったりとした曲調にソウルフルな歌声が個人的に初期の瑞々しくノリの良いビートルズが好きな私の好みではないので、マーシャ版やインスト版の方を好んで聴く状況でした。今回のロックステディ版ビートルズはその両者の長所を生かし欠点を補いあい、ジョンの熱唱をグルーヴィなサウンドで聴ける素晴らしい作品になったと感じています。なお、安価に製作頂いたので若干聞き苦しい箇所がありますので、本作は試作品として公開させて頂きます。もしもご要望が多いようでしたらもっと本腰を入れて徹底的にマスタリングなど修正を加えてみたいとも思いますが、個人的にはある程度満足していますので、どなたか代わりに作ってくれないかな?とも思います。

「YOU TUBE」 で聴けます。また、 こちら でも聴くことが出来ます。

MARCIA GRIFFITHS / Don't Let Me Down

Harry J. Allstars / Don't Let Me Down

57.MOVING BROTHERS / DON'T PLAY THAT SONG (DARLING I LOVE YOU) '67

おそらくこの一曲のみで消えたトレジャーアイルのグループの1967年のロックステディ。プロデュースはDUKE REIDでバックはTommy McCook & The Supersonicsです。オリジナルは1962年の Ben E. King / Don't Play That Song (You Lied) で、secondhandsongsによるとAretha Franklinなど57曲ものカバーが存在する。レゲエ系も幾つかあるけど、個人的にはこのカバーがベスト。イントロでの他のカバーにはない暖かみがあるけど悲哀に満ちたTommy McCookのサックスが実にいい味出してます。ここを聴くだけで涙腺が緩んでしまいそう。レゲエ前夜の素朴だけど生き生きとしたリズムも、ともすれば湿ってしまいそうなメロディに活力を持たせてます。こうした甘みのある優良メロディ&軽快かつ純朴なリズムの妙味有る組み合わせはトレジャーアイルにはまだまだ沢山ありますね。

「YOU TUBE」 で聴けます。

【以下、工事中です。】

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 好きなクラシック

- バッハの「6つの小プレリュード」。

- (2025-02-06 17:51:39)

-

-

-

- 気になる売れ筋CD・DVD

- ジ アイドルマスター【楽天ブックス…

- (2025-02-18 11:00:05)

-

-

-

- いま嵐を語ろう♪

- 松本潤、生配信で見せた誠実な決断—…

- (2024-12-19 21:21:04)

-

© Rakuten Group, Inc.