PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 & 探訪 [再録]

2013年2月に京都国立博物館での特別展観を鑑賞に行ったときにまとめたものを再録し、ご紹介します。 再録にあたり、再編集して、特別展そのものの印象記は最後に覚書として残す形にしました。特別展観鑑賞後に今までは通過点に過ぎなかった箇所を見つめ直してみた部分をご覧いただければと思います。

(再録理由は付記にて)

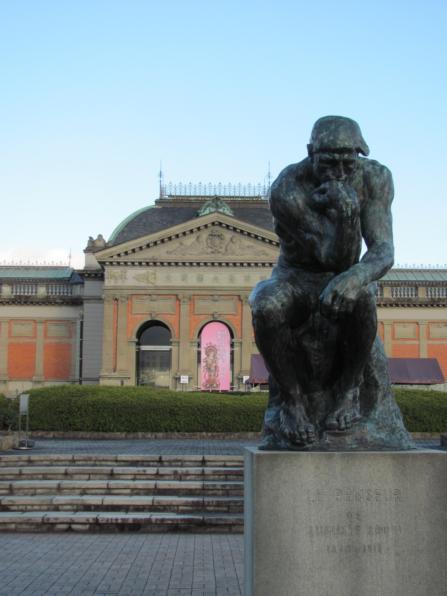

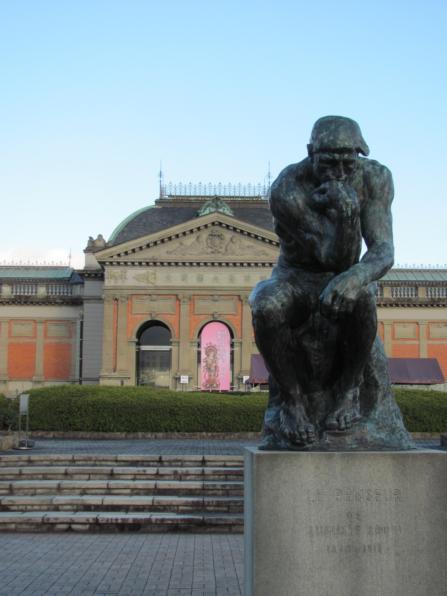

さて、2013年は、現在「平成知新館」と名づけられた新館の建設中でした。そのため特別展観だけが旧陳列館-現在「明治古都館」と称される-で、年数回開催されるだけだった時期です。それだからこそ、改めてこの旧館の外観部分を眺め直してみる機会になったのです。それまでは目にしていても通り過ぎる通過点として眺めているだけでした。

改めて細部を眺めると、クラシックな外観がしっくりと落ち着いていてなかなか素敵なのです。機能美だけの建物ではない外観は見飽きることがありません。

京博のある場所は、明治維新後寺院境内が収公されて、「恭明宮」(江戸から帰洛する和宮親子内親王のための御殿として造営)の敷地だったところで、そこにあった旧蓮華王院西門は移築されて東寺南門となっています。 恭明宮の地が明治28年に京都国立博物館の建設地になった のです。

この建物、1897年(明治30)年の竣工で、宮廷建築家片山東熊 (とうくま) が設計し、フランス17世紀の華麗なバロック様式を取り入れたもののようです。片山氏の代表作は赤坂離宮だとか。

正面三角破風の彫刻も見事です。

各部を拡大するとこんな感じ・・・

上は仏教世界の美術工芸の神とされる 毘首羯磨 (びしゅかつま) 、下は 伎芸天 です。

下部は玄関部分の両側が左右対称に彫刻されています 。

建物名称の下部分の彫刻

閉館間際の庭園を味わいました。

冬枯れの景色もスッキリとした冷ややかさを味わえます。

博物館を出て、いつものように、蓮華王院(三十三間堂)の東側の道路を南に下ると、 「法住寺」 (天台宗)の 門が閉まっていましたので、逆に山門扉の浮彫に目が止まりました 。開門時に通過することが多く、意識になかったのです。

山門の南側に龍宮門が並んでいます。

そこで着目したのが、門前の石標です。

左の石標には 「法住寺殿跡」 と刻されています。

「法住寺殿跡」の石標の側面には、 「四至」 として、 「東 東大路 西 大和大路 南 泉涌寺道 北 七條通」と示されています。

龍宮門の石橋手前の中央に、普段意識することのなかった「旧御陵正門」の石標が目立ちます。

そして龍宮門前脇の石燈籠の竿(六角柱)前面に刻まれた 「法住寺法華堂陵前」 という文字と、 「あそびをせんとやうまれけん」と刻まれた石碑。

この門前も今までは博物館に行くとき幾度も通りながら、あまり意識せずに通り過ぎていたのです。

これらを見て、おぼろげな知識を一度整理してみました。上掲画像中の言葉からピンと来た方はかなりこの周辺のこと、歴史をご存じの方でしょう。

法住寺はまず、太政大臣藤原為光が、娘 忯 子(花山天皇女御)の死をいたんで988年に創建した寺なのですが、1032年末に焼失します。平安時代後期中葉、この地に法住寺堂や邸宅が藤原信西(藤原通憲)により造営されますが、平治の乱で再び焼亡。その後、後白河天皇が出家後、法住寺殿を後院として造営し、1161年4月13日にこの地に移ります。その時は、七条大路をはさんで南北約400m、大和大路以東約400mに及ぶ規模だったそうです。この法住寺殿西側に当たる現在地に平清盛が1164年、私財を投入し造進したのが千体観音堂です。この功によって、清盛は備前守に任じられています。

ところが、1183(治承3)年、清盛は法住寺殿を襲わせ、院政を停止させ、後白河法皇を鳥羽殿に幽閉する挙に出ます。1183年11月に木曽義仲が南殿(正殿)を焼き打ちし、源頼朝が再興したそうです。しかし後白河法皇の死後に荒廃します。蓮華王院の本堂は1249年(建長元)年の京の大火で焼失。1266(文永3)年に再建・落慶法要されます。これが現在の蓮華王院であり、「三十三間堂」の通称の方がよく知られているお堂です。

少し横道にそれますが、蓮華王院という名称が付けられたのは、平等寺縁起によると、後白河法皇の前生は熊野にあつて蓮華坊という人だったというお告げを貴僧から告げられたのだとか。法皇は頭痛持ちだったようですが、それはこの前生の髑髏が朽ちずに岩田河の水底にあり、その髑髏の頭より柳の樹が貫いて生えていて、風が吹くと動揺するからなのだという。そこで探させると髑髏があったので、その髑髏を得て、観音の頭中に籠めたとか。(『都名所図会』)三十三間堂では、1月9~15日には、頭痛封じや悪疫退散で知られる「柳のお加持」(楊枝浄水法)が行われています。

法住寺の裏手つまり東側には、後白河天皇法住寺陵があります。宮内庁管轄ですが、法住寺の北側の通路から御陵の前までは行けます。かなり以前に訪れたことがありますが、この日道路に面した鉄柵の門がはや閉まっていました。

後白河法皇が1192(建久3)年3月に生涯を終えたのは、六条西洞院にあった長講堂(現在は下京区富小路五条下ル)です。焼失した法住寺殿の敷地に、法華堂がつくられ後白河法皇の御陵とさだめられたのです。三十三間堂に対面した形で、後白河法皇の法華堂は、建礼門院の法華堂の南側に位置したようです。この法華堂建立ということで、石灯籠に記されたことの意味が理解できます。法華堂内には伝運慶作の上皇木像を祀っています。

そして、法住寺は後白河法皇の御陵寺として続くことになります。江戸時代には法住寺が、妙法院門跡の「院家」として待遇されていたことが、古文書からわかるとか。明治になって、後白河天皇陵と妙法院門跡法親王の墓所が寺域から分離され、宮内省の管轄におかれます。そして、一時期「大興徳院」と称しますが、昭和30年以来、「法住寺」の名前を伝えるために、「法住寺」に復称されたとのことです。

最後に石碑の章句「あそびをせんとやうまれけん」は、次の今様の一部です。

「遊びをせんとや生れけむ、戯れせんとや生れけん、遊ぶ子供の声きけば、我が身さえこそ動 (ゆる) がるれ」

後白河法皇が好んだ今様の一つの頭の句が刻まれているのです。後白河法皇は 『梁塵秘抄』 として多様な今様歌謡を集成しています。政治の分野で権謀術数に明け暮れた人が、一方で、白拍子らを相手に歌っていとまなかったそうです。 この歌は『梁塵秘抄』の第359番目 で、巻第二・雑八十六首の中程に出てきます。後白河法皇の信条に通じる歌だったのではないかなあという気がします。

龍宮門の屋根の左右のデザインが違うのも興味深いものです。

蓮華王院の「南大門」を通り抜けて右折し、蓮華王院の築地塀を見上げて、軒丸瓦の文に初めて目が止まりました。 法住寺の龍宮門の屋根瓦を見てきた直後でもあるからでしょう。

そして、この文が豊臣秀吉の紋であることに気づいたのです。手許の本を参照したうえで、蓮華王院のホームページにアクセスして、「太閤秀吉と三十三間堂」という項目を知り、重ね合わせて理解が深まりました。

1586(天正14)年に秀吉がこの三十三間堂の北隣に方広寺を建てたとき、千手堂として境内に包摂し土塀を築いたのです。その遺構が南大門とこの築地塀(太閤塀)だったとのこと 。歴史的経緯を知ると面白いものです。

京都タワーの上部にカバーが掛けられていました。

こんな景色を見るのは初めてです。また目にする機会があるでしょうか・・・・・。

意識的に観照してみると、興味が深まります。

***** 覚書(印象記) *****

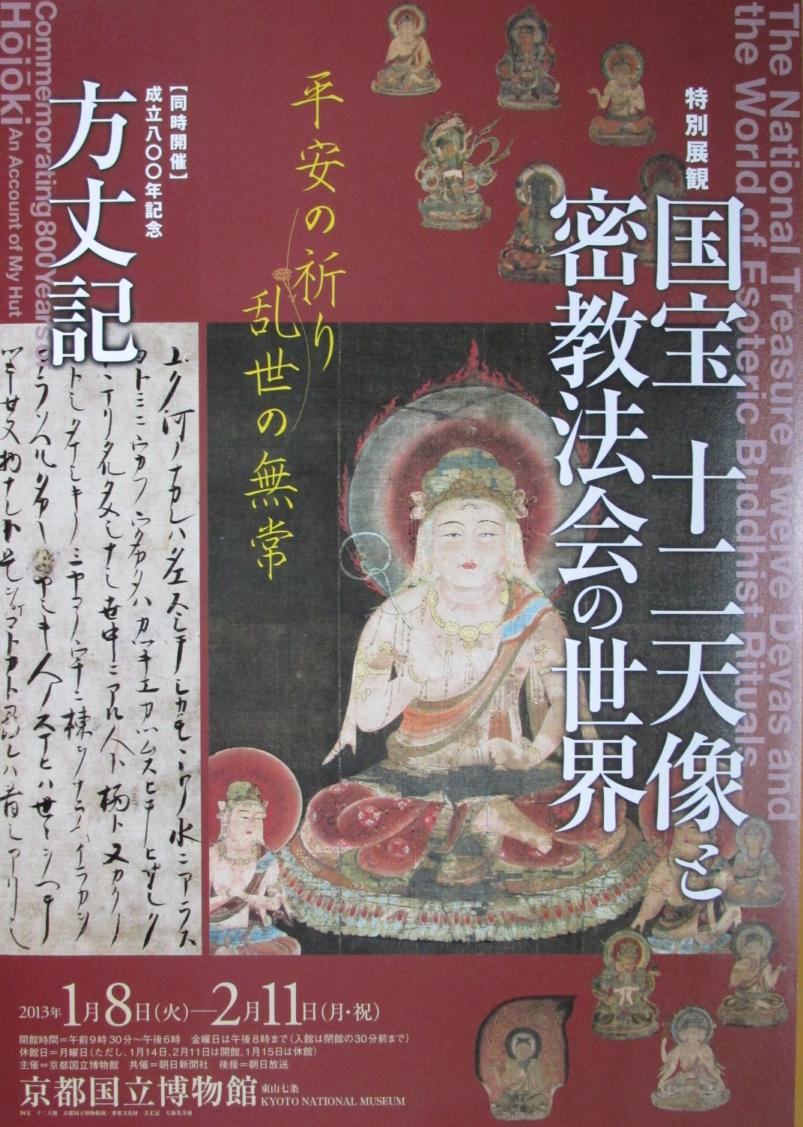

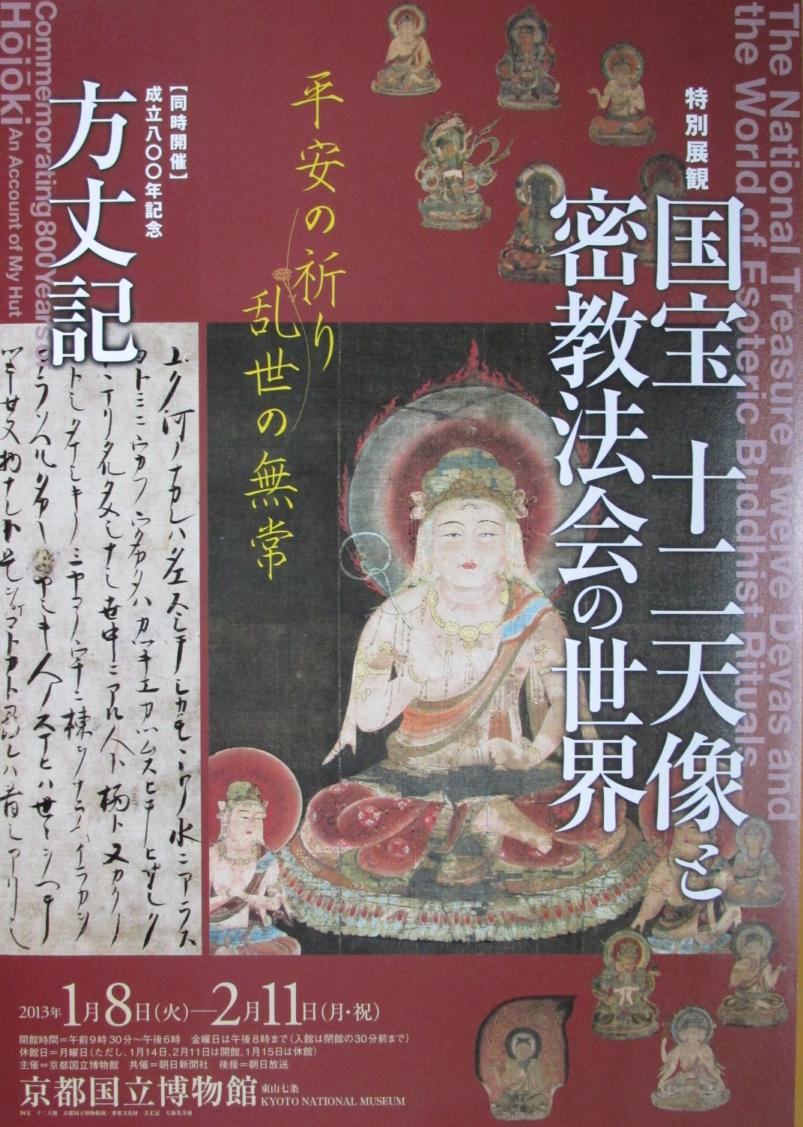

2013年2月6日(水)の午後、京都国立博物館にて、 「国宝 十二天像と密教法会の世界」 (2013.1.8~2.11)を鑑賞しました。特別展観の案内ちらしに記された言葉は、「平安の祈り 乱世の無常」。「成立800年記念 方丈記」が同時開催でした。こちらにも関心がありました。

国宝十二天像を一堂に鑑賞するのは初めてです。

空海が唐から帰朝し、仁明天皇の許しを承和元年に得た後、承和二年(835)から宮中で「後七日御修法(ごしちにちのみしほ)」を始めたそうです。正月の宮中節会の後、8~14日の7日間行われる国家の鎮護を祈る修法(法会)なのです。この時に十二天像と五大尊像の仏画像が使用されます。かつては、大内裏の中に真言院という道場が特設されていて、そこで法会が営まれたのですが、現在は東寺の灌頂院で続けられているといいます。

十二天というのは、日天・月天・水天・風天・閻魔天・羅刹天・帝釈天・火天・毘沙門天・伊舎那天・地天・梵天です。

十二天がすべて揃っているものでの出展は、京博(国宝)、奈良博(重文)及び神護寺(重文)の所蔵品でした。神護寺のもは十二天屏風。それ以外に、全部が揃ってはいませんが、西大寺、仁和寺、京博(重文)、聖衆来迎寺、個人二家分蔵のものも展示されていました。これだけ十二天が一堂に鑑賞(観照)できると、見ごたえがあります。

京博所蔵の国宝十二天の内の閻魔天のお顔が柔和だったのが、私にはすごく印象的でした。

この修法にまつわる歴史や、「年中行事絵巻(模本)」に描かれた法会の場(環境設定)の詳細な図、そして修法をささえる密教法具(大壇具)-結界具と供養具-が整然と大壇に並べられた状態、法会に使用される山水屏風なども興味深いものでした。

「方丈記」の特集陳列では、鴨長明自筆という伝承がある大福光寺本(重文)を全文拝見できました。これもまた、滅多にない機会でした。

この特別展観の折には、次のチラシを各所で入手できました。

記録として引用しておきます。

再録にあたり序でに補足です。

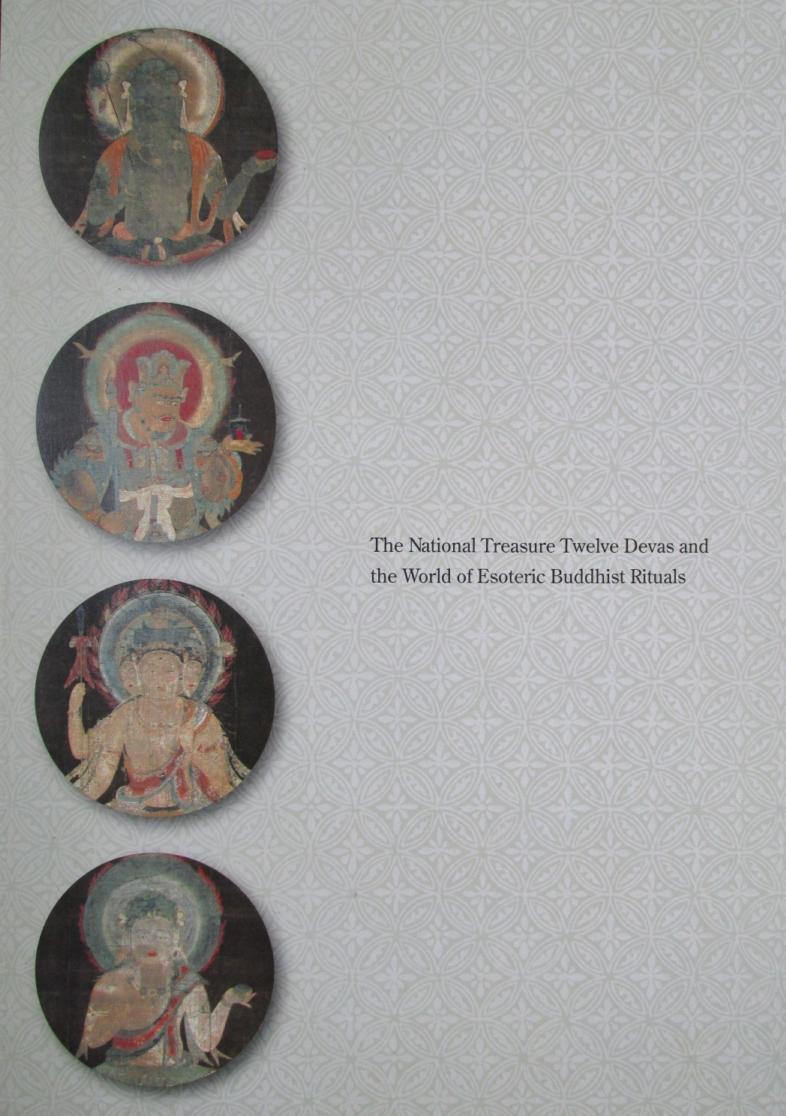

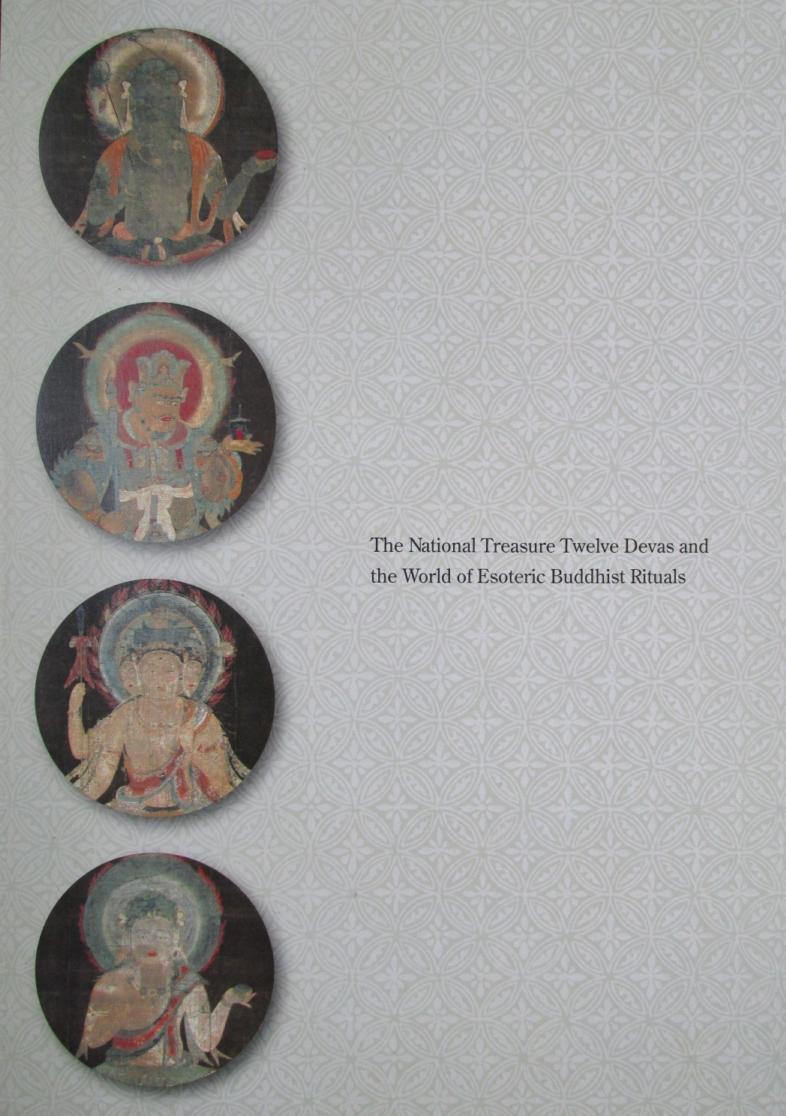

特別展観の会場で鑑賞後に購入した図録の表紙もご紹介します。

この表紙に十二天像から円形に切り出した図像部分がデザインとして配置されています。

上段から、左、右の十二天図像の名称を記します。

日天 ・ 月天

水天 ・ 風天

羅刹天 ・ 焔魔天

帝釈天 ・ 火天

裏表紙は上から順に、伊舍那天 (いしゃなてん) 、毘沙門天、梵天、地天です。

図録の解説を参照しますと、 密教の法会として「七日御修法」が行われた折に、十二天像は道場を守護するために掛けられたといいます。承和2年(835)、空海の奏請によって正月八日から宮中真言院で七日の修法が行われるようになった、というのがこの密教法会の始まりだとか。

十二天の名称で私たちが良く目にする組み合わせは、「日・月」「風・火・水・地」「梵天・帝釈天」と単独で毘沙門天です。「日・月」は天部の像としてよりも、日光菩薩像・月光菩薩像の対として目にする方が多いように思います。「風・火・水・地」を良く目にするのは、五輪塔と呼ぶ石塔の構成に組み込まれている要素です。この石塔は下部から「地輪・水輪・火論・風輪・空輪」と称される5つの要素で構成されていますので五輪塔です。

梵天・帝釈天は東大寺三月堂の本尊不空羂索観音像の脇侍像としてよく知られています。また帝釈天は常に阿修羅と戦う神としてご存知かもしれません。阿修羅と言えば、すぐに興福寺のあの阿修羅像を思い浮かべますよね。

毘沙門天は単独で信仰されるときの名称ですが、多聞天という名前で「四天王像」の一つです。須弥壇の四隅、東西南北の方位で守護する天部像として欠かせない存在です。これもまた、東大寺の戒壇堂の四天王像が有名です。

地獄絵図に登場する閻魔大王は、密教で形容が変わりますが「焔魔天」と称されるそうです。

私にとりあまり馴染みのない名称が「羅刹天」「伊舍那天」です。

羅刹天は「悪鬼で通力よく人を魅しまたは食うという。のち仏教の守護神となり羅刹天」(『新・佛教辞典』誠信書房)に位置づけられたそうです。

「伊舍那天」は「欲界の第六天に住む天神」(同書)だとか。

○○天と称される天部の像は、仏教に取り入れられて守護神となったものですが、その源流はインドの神々に由来するようです。

**********

ご一読ありがとうございます。

参照資料

特別展観図録『国宝十二天像と密教法会の世界』 京都国立博物館 2013

『京都府の歴史散歩(上)』 山本四郎著・山川出版社

『都名所図会 上巻』 竹村俊則校注 角川文庫

『京都史跡事典』 石田孝喜 新人物往来社

『新訂 梁塵秘抄』 佐佐木信綱校訂 岩波文庫

「京都国立博物館庭園マップ」

法住寺(京都市) :ウィキペディア

「法住寺殿の成立と展開」 上村和直氏 :「京都市埋蔵文化財研究所」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

法住寺 :「京都観光Navi」

法住寺 :「HIGASHIYAMA」

後白河法皇の身代わりになった不動と四十七士の寺

今様合(いまようあわせ)~のご案内 :「法住寺」

今様合わせに会(法住寺) :「きょうの沙都」

蓮華王院三十三間堂 ホームページ

創建と歴史 → 「太閤秀吉と三十三間堂」

後白河天皇 :ウィキペディア

妙法院

梁塵秘抄 :ウィキペディア

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

その後にまとめたこちらの方も併せてご覧いただけるとうれしいです。

スポット探訪 京都・東山 京都国立博物館 -2 明治古都館の外観細見 へ

スポット探訪 京都・東山 法住寺 -後白河上皇ゆかりの地- へ

2013年2月に京都国立博物館での特別展観を鑑賞に行ったときにまとめたものを再録し、ご紹介します。 再録にあたり、再編集して、特別展そのものの印象記は最後に覚書として残す形にしました。特別展観鑑賞後に今までは通過点に過ぎなかった箇所を見つめ直してみた部分をご覧いただければと思います。

(再録理由は付記にて)

さて、2013年は、現在「平成知新館」と名づけられた新館の建設中でした。そのため特別展観だけが旧陳列館-現在「明治古都館」と称される-で、年数回開催されるだけだった時期です。それだからこそ、改めてこの旧館の外観部分を眺め直してみる機会になったのです。それまでは目にしていても通り過ぎる通過点として眺めているだけでした。

改めて細部を眺めると、クラシックな外観がしっくりと落ち着いていてなかなか素敵なのです。機能美だけの建物ではない外観は見飽きることがありません。

京博のある場所は、明治維新後寺院境内が収公されて、「恭明宮」(江戸から帰洛する和宮親子内親王のための御殿として造営)の敷地だったところで、そこにあった旧蓮華王院西門は移築されて東寺南門となっています。 恭明宮の地が明治28年に京都国立博物館の建設地になった のです。

この建物、1897年(明治30)年の竣工で、宮廷建築家片山東熊 (とうくま) が設計し、フランス17世紀の華麗なバロック様式を取り入れたもののようです。片山氏の代表作は赤坂離宮だとか。

正面三角破風の彫刻も見事です。

各部を拡大するとこんな感じ・・・

上は仏教世界の美術工芸の神とされる 毘首羯磨 (びしゅかつま) 、下は 伎芸天 です。

下部は玄関部分の両側が左右対称に彫刻されています 。

建物名称の下部分の彫刻

閉館間際の庭園を味わいました。

冬枯れの景色もスッキリとした冷ややかさを味わえます。

博物館を出て、いつものように、蓮華王院(三十三間堂)の東側の道路を南に下ると、 「法住寺」 (天台宗)の 門が閉まっていましたので、逆に山門扉の浮彫に目が止まりました 。開門時に通過することが多く、意識になかったのです。

山門の南側に龍宮門が並んでいます。

そこで着目したのが、門前の石標です。

左の石標には 「法住寺殿跡」 と刻されています。

「法住寺殿跡」の石標の側面には、 「四至」 として、 「東 東大路 西 大和大路 南 泉涌寺道 北 七條通」と示されています。

龍宮門の石橋手前の中央に、普段意識することのなかった「旧御陵正門」の石標が目立ちます。

そして龍宮門前脇の石燈籠の竿(六角柱)前面に刻まれた 「法住寺法華堂陵前」 という文字と、 「あそびをせんとやうまれけん」と刻まれた石碑。

この門前も今までは博物館に行くとき幾度も通りながら、あまり意識せずに通り過ぎていたのです。

これらを見て、おぼろげな知識を一度整理してみました。上掲画像中の言葉からピンと来た方はかなりこの周辺のこと、歴史をご存じの方でしょう。

法住寺はまず、太政大臣藤原為光が、娘 忯 子(花山天皇女御)の死をいたんで988年に創建した寺なのですが、1032年末に焼失します。平安時代後期中葉、この地に法住寺堂や邸宅が藤原信西(藤原通憲)により造営されますが、平治の乱で再び焼亡。その後、後白河天皇が出家後、法住寺殿を後院として造営し、1161年4月13日にこの地に移ります。その時は、七条大路をはさんで南北約400m、大和大路以東約400mに及ぶ規模だったそうです。この法住寺殿西側に当たる現在地に平清盛が1164年、私財を投入し造進したのが千体観音堂です。この功によって、清盛は備前守に任じられています。

ところが、1183(治承3)年、清盛は法住寺殿を襲わせ、院政を停止させ、後白河法皇を鳥羽殿に幽閉する挙に出ます。1183年11月に木曽義仲が南殿(正殿)を焼き打ちし、源頼朝が再興したそうです。しかし後白河法皇の死後に荒廃します。蓮華王院の本堂は1249年(建長元)年の京の大火で焼失。1266(文永3)年に再建・落慶法要されます。これが現在の蓮華王院であり、「三十三間堂」の通称の方がよく知られているお堂です。

少し横道にそれますが、蓮華王院という名称が付けられたのは、平等寺縁起によると、後白河法皇の前生は熊野にあつて蓮華坊という人だったというお告げを貴僧から告げられたのだとか。法皇は頭痛持ちだったようですが、それはこの前生の髑髏が朽ちずに岩田河の水底にあり、その髑髏の頭より柳の樹が貫いて生えていて、風が吹くと動揺するからなのだという。そこで探させると髑髏があったので、その髑髏を得て、観音の頭中に籠めたとか。(『都名所図会』)三十三間堂では、1月9~15日には、頭痛封じや悪疫退散で知られる「柳のお加持」(楊枝浄水法)が行われています。

法住寺の裏手つまり東側には、後白河天皇法住寺陵があります。宮内庁管轄ですが、法住寺の北側の通路から御陵の前までは行けます。かなり以前に訪れたことがありますが、この日道路に面した鉄柵の門がはや閉まっていました。

後白河法皇が1192(建久3)年3月に生涯を終えたのは、六条西洞院にあった長講堂(現在は下京区富小路五条下ル)です。焼失した法住寺殿の敷地に、法華堂がつくられ後白河法皇の御陵とさだめられたのです。三十三間堂に対面した形で、後白河法皇の法華堂は、建礼門院の法華堂の南側に位置したようです。この法華堂建立ということで、石灯籠に記されたことの意味が理解できます。法華堂内には伝運慶作の上皇木像を祀っています。

そして、法住寺は後白河法皇の御陵寺として続くことになります。江戸時代には法住寺が、妙法院門跡の「院家」として待遇されていたことが、古文書からわかるとか。明治になって、後白河天皇陵と妙法院門跡法親王の墓所が寺域から分離され、宮内省の管轄におかれます。そして、一時期「大興徳院」と称しますが、昭和30年以来、「法住寺」の名前を伝えるために、「法住寺」に復称されたとのことです。

最後に石碑の章句「あそびをせんとやうまれけん」は、次の今様の一部です。

「遊びをせんとや生れけむ、戯れせんとや生れけん、遊ぶ子供の声きけば、我が身さえこそ動 (ゆる) がるれ」

後白河法皇が好んだ今様の一つの頭の句が刻まれているのです。後白河法皇は 『梁塵秘抄』 として多様な今様歌謡を集成しています。政治の分野で権謀術数に明け暮れた人が、一方で、白拍子らを相手に歌っていとまなかったそうです。 この歌は『梁塵秘抄』の第359番目 で、巻第二・雑八十六首の中程に出てきます。後白河法皇の信条に通じる歌だったのではないかなあという気がします。

龍宮門の屋根の左右のデザインが違うのも興味深いものです。

蓮華王院の「南大門」を通り抜けて右折し、蓮華王院の築地塀を見上げて、軒丸瓦の文に初めて目が止まりました。 法住寺の龍宮門の屋根瓦を見てきた直後でもあるからでしょう。

そして、この文が豊臣秀吉の紋であることに気づいたのです。手許の本を参照したうえで、蓮華王院のホームページにアクセスして、「太閤秀吉と三十三間堂」という項目を知り、重ね合わせて理解が深まりました。

1586(天正14)年に秀吉がこの三十三間堂の北隣に方広寺を建てたとき、千手堂として境内に包摂し土塀を築いたのです。その遺構が南大門とこの築地塀(太閤塀)だったとのこと 。歴史的経緯を知ると面白いものです。

京都タワーの上部にカバーが掛けられていました。

こんな景色を見るのは初めてです。また目にする機会があるでしょうか・・・・・。

意識的に観照してみると、興味が深まります。

***** 覚書(印象記) *****

2013年2月6日(水)の午後、京都国立博物館にて、 「国宝 十二天像と密教法会の世界」 (2013.1.8~2.11)を鑑賞しました。特別展観の案内ちらしに記された言葉は、「平安の祈り 乱世の無常」。「成立800年記念 方丈記」が同時開催でした。こちらにも関心がありました。

国宝十二天像を一堂に鑑賞するのは初めてです。

空海が唐から帰朝し、仁明天皇の許しを承和元年に得た後、承和二年(835)から宮中で「後七日御修法(ごしちにちのみしほ)」を始めたそうです。正月の宮中節会の後、8~14日の7日間行われる国家の鎮護を祈る修法(法会)なのです。この時に十二天像と五大尊像の仏画像が使用されます。かつては、大内裏の中に真言院という道場が特設されていて、そこで法会が営まれたのですが、現在は東寺の灌頂院で続けられているといいます。

十二天というのは、日天・月天・水天・風天・閻魔天・羅刹天・帝釈天・火天・毘沙門天・伊舎那天・地天・梵天です。

十二天がすべて揃っているものでの出展は、京博(国宝)、奈良博(重文)及び神護寺(重文)の所蔵品でした。神護寺のもは十二天屏風。それ以外に、全部が揃ってはいませんが、西大寺、仁和寺、京博(重文)、聖衆来迎寺、個人二家分蔵のものも展示されていました。これだけ十二天が一堂に鑑賞(観照)できると、見ごたえがあります。

京博所蔵の国宝十二天の内の閻魔天のお顔が柔和だったのが、私にはすごく印象的でした。

この修法にまつわる歴史や、「年中行事絵巻(模本)」に描かれた法会の場(環境設定)の詳細な図、そして修法をささえる密教法具(大壇具)-結界具と供養具-が整然と大壇に並べられた状態、法会に使用される山水屏風なども興味深いものでした。

「方丈記」の特集陳列では、鴨長明自筆という伝承がある大福光寺本(重文)を全文拝見できました。これもまた、滅多にない機会でした。

この特別展観の折には、次のチラシを各所で入手できました。

記録として引用しておきます。

再録にあたり序でに補足です。

特別展観の会場で鑑賞後に購入した図録の表紙もご紹介します。

この表紙に十二天像から円形に切り出した図像部分がデザインとして配置されています。

上段から、左、右の十二天図像の名称を記します。

日天 ・ 月天

水天 ・ 風天

羅刹天 ・ 焔魔天

帝釈天 ・ 火天

裏表紙は上から順に、伊舍那天 (いしゃなてん) 、毘沙門天、梵天、地天です。

図録の解説を参照しますと、 密教の法会として「七日御修法」が行われた折に、十二天像は道場を守護するために掛けられたといいます。承和2年(835)、空海の奏請によって正月八日から宮中真言院で七日の修法が行われるようになった、というのがこの密教法会の始まりだとか。

十二天の名称で私たちが良く目にする組み合わせは、「日・月」「風・火・水・地」「梵天・帝釈天」と単独で毘沙門天です。「日・月」は天部の像としてよりも、日光菩薩像・月光菩薩像の対として目にする方が多いように思います。「風・火・水・地」を良く目にするのは、五輪塔と呼ぶ石塔の構成に組み込まれている要素です。この石塔は下部から「地輪・水輪・火論・風輪・空輪」と称される5つの要素で構成されていますので五輪塔です。

梵天・帝釈天は東大寺三月堂の本尊不空羂索観音像の脇侍像としてよく知られています。また帝釈天は常に阿修羅と戦う神としてご存知かもしれません。阿修羅と言えば、すぐに興福寺のあの阿修羅像を思い浮かべますよね。

毘沙門天は単独で信仰されるときの名称ですが、多聞天という名前で「四天王像」の一つです。須弥壇の四隅、東西南北の方位で守護する天部像として欠かせない存在です。これもまた、東大寺の戒壇堂の四天王像が有名です。

地獄絵図に登場する閻魔大王は、密教で形容が変わりますが「焔魔天」と称されるそうです。

私にとりあまり馴染みのない名称が「羅刹天」「伊舍那天」です。

羅刹天は「悪鬼で通力よく人を魅しまたは食うという。のち仏教の守護神となり羅刹天」(『新・佛教辞典』誠信書房)に位置づけられたそうです。

「伊舍那天」は「欲界の第六天に住む天神」(同書)だとか。

○○天と称される天部の像は、仏教に取り入れられて守護神となったものですが、その源流はインドの神々に由来するようです。

**********

ご一読ありがとうございます。

参照資料

特別展観図録『国宝十二天像と密教法会の世界』 京都国立博物館 2013

『京都府の歴史散歩(上)』 山本四郎著・山川出版社

『都名所図会 上巻』 竹村俊則校注 角川文庫

『京都史跡事典』 石田孝喜 新人物往来社

『新訂 梁塵秘抄』 佐佐木信綱校訂 岩波文庫

「京都国立博物館庭園マップ」

法住寺(京都市) :ウィキペディア

「法住寺殿の成立と展開」 上村和直氏 :「京都市埋蔵文化財研究所」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

法住寺 :「京都観光Navi」

法住寺 :「HIGASHIYAMA」

後白河法皇の身代わりになった不動と四十七士の寺

今様合(いまようあわせ)~のご案内 :「法住寺」

今様合わせに会(法住寺) :「きょうの沙都」

蓮華王院三十三間堂 ホームページ

創建と歴史 → 「太閤秀吉と三十三間堂」

後白河天皇 :ウィキペディア

妙法院

梁塵秘抄 :ウィキペディア

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

その後にまとめたこちらの方も併せてご覧いただけるとうれしいです。

スポット探訪 京都・東山 京都国立博物館 -2 明治古都館の外観細見 へ

スポット探訪 京都・東山 法住寺 -後白河上皇ゆかりの地- へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

観照 & 探訪 {再録] 神戸市 兵庫県立美… 2018.01.09

-

観照 & 探訪 [再録] 神戸市 兵庫県立美… 2018.01.09

-

観照 & 探訪 [再録] 京都・伏見 御香宮… 2018.01.05

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.