PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

これは現在の 「鳥羽離宮跡」(鳥羽殿跡)・北西角あたりを南から眺めた景色 です。

2014年2月27日(木)に、REC講座「京都の歴史散策26」を受講し、鳥羽作道を歩きました。 当日の講座資料 (資料1) その他を利用して、 鳥羽作道周辺の散策・探訪のまとめを再録しご紹介します 。 (再録理由は付記にて)

かつて平安京の南正門が「羅城門」 (後世の異表記が「羅生門」)でした。この名前は芥川龍之介の小説に取り上げられて有名です。その門が世界でも知られるようになり、さらに日本国内でも認知度を高めたのは、黒澤明監督作品「羅生門」(1950年の映画作品、グランプリ受賞)によることでしょう。

この羅城門から真南に直進し、平安時代の都の外港となる鳥羽(草津の港)に至る道が開かれました 。 それが「鳥羽作道」です 。そしてその道は中世以降も 「鳥羽街道」 として、淀・八幡を通り、河内に出る主要道として利用されました。その道と周辺の探訪ということになります。

近鉄・京都市営地下鉄「竹田」駅に集合し、市バスで一旦 「千本通赤池」の交差点 まで移動します。

この赤池を起点として「鳥羽作道」-現在は千本通の一部に組み込まれています-を「羅生門」の方向、つまり北に歩くというコースです。

現在の地図で言えば、 国道1号線とほぼ平行し西側を南北に通る道 です。 地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

(国道1号線の西に中島秋ノ山町という地名があり、その南には「鳥羽殿跡」、北には「小枝橋」という地名があるのがおわかりになるでしょう。その小枝橋の上に真っ直ぐ北に延びる道になます。)

「竹田」駅の西から油小路通、国道1号線を越え、鴨川の堤防までの地域に 白河天皇が堀河天皇に譲位してのち、離宮を造営したのです。それが鳥羽離宮です 。およそ1500㎡の規模だったそうです。

現在離宮跡公園となっています。このあたりに鳥羽離宮の南殿があったようです。

白河上皇による院政の拠点になります 。源平争乱期に鳥羽離宮は凋落しますが、 後鳥羽天皇が上皇となった折りこの離宮の復興に力を入れる のです。

この「鳥羽作道」は平安貴族にとって、石清水八幡宮・春日社・熊野詣などの社参に用いられた道でもあったのです。 (資料2)

公園の一角に、 「鳥羽離宮南殿復元図」を載せた説明板と「史跡鳥羽殿跡」の石標 が建てられています。その前にフェンスがあって、絵になりません。ここらあたり、少し工夫して欲しいですねえ。現在の地名では、 公園のあたりが御所内町、その北が秋ノ山町 です

「秋の山」 と呼ばれる小丘をズームアップしました。

現在は城南宮道と交差するところで左折し(西方向)、鴨川に架かる 「小枝橋」 を渡って右折(北方向)して行く形になります。 今回の探訪場所の地図(Mapion)はこちらからご藍ください。

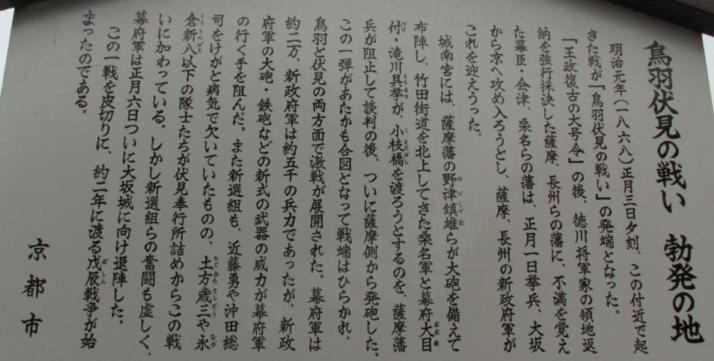

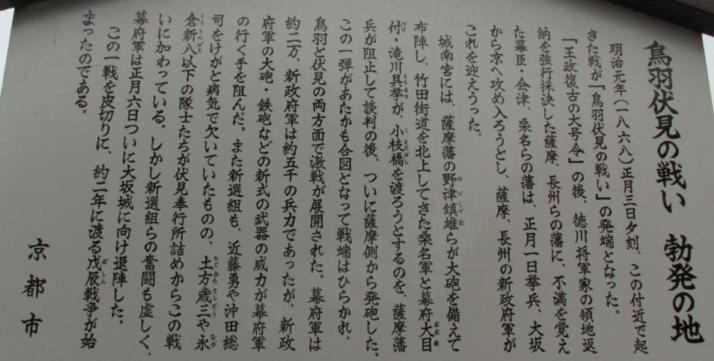

その交差点の北西角に「鳥羽伏見戦跡」の石標や説明碑、道標が建てられています。

道標には、「左り 京ミち」「城南離宮 右よど やわた」と刻されています。後者は京都側から歩いてきたときに見える側面側への記載です。

慶応4年(1868)正月3日に 鳥羽・伏見の戦いが発生した場 所なのです。城南宮の資料館を拝見したときに、鳥羽・伏見の戦い、特に城南宮と小枝橋のこのあたりの戦いの様子を絵図に表した史料を目にしました。城南宮所蔵の椎原小弥太国寧の奮戦記の図があります。

そのときの模様を一書には次のように説明しています。

”・・・・奮戦記の図を見ると、この表参道に4門の大砲が並んで、薩軍100人余りが物々しく守備している。ことのおこりはこうである。戊辰正月3日の午後4時ころ、小枝橋付近で、德川慶喜上洛の先発隊を率いる大目付滝川具挙が「勅命で通る」というと、薩軍の椎原小弥太は「いや、そんなことは聞いていない、通すわけにはいかん!」と議論、おりから日没も真近く、はや薄暮れてゆく。滝川は、「もはや、これまで、押して罷り通る」といい放って、威嚇的に大砲を隊の先頭に出して前進しはじめた。このとき、表参道の4門のアームストロング砲がいっせいに火を噴いたのである。”いくつかの史料を総合すると、薩長軍から砲撃を開始したようです。 (資料2)

小枝橋の東南詰めから眺めた鴨川

橋を渡り道なりにしばらく歩きます。

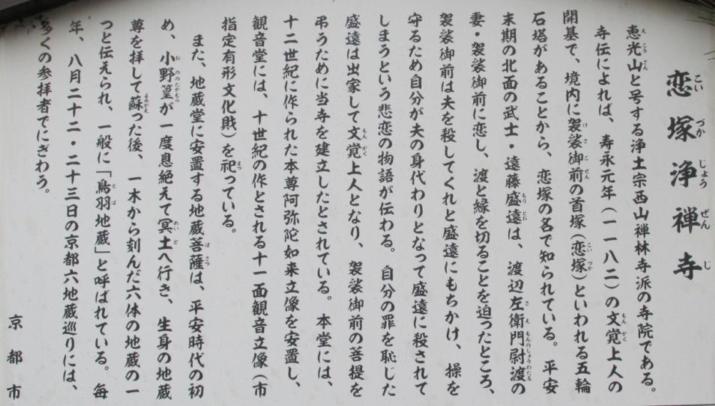

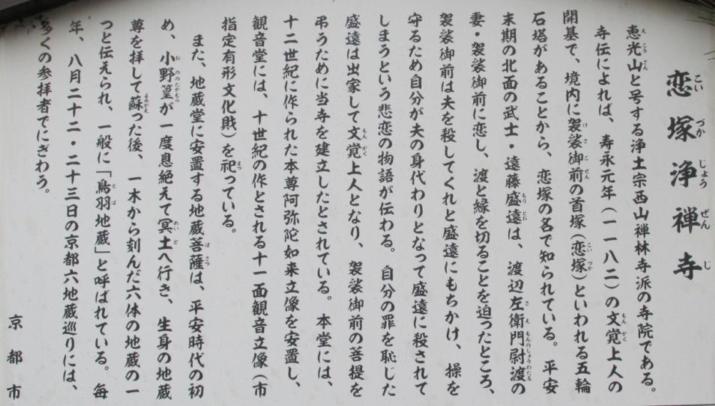

そして、 「恋塚浄禅寺」 を訪ねます。ここは 恵光山と号する浄土宗西山派のお寺 です。

なぜ「恋塚」なのか?

平安末期に北面の武士だった 遠藤盛遠 が人妻に横恋慕して、その結果、 夫の身代わりとなる袈裟御前その人、恋する人を間違って殺害 してしまいます。己の犯した罪を慚愧した 盛遠はそれを機縁に仏門に入る のです。出家した盛遠が 文覚上人 です。寺伝では、「開基は天養元年(1144)とも寿永元年(1182)とも云われるが、文覚上人により、袈裟御前の墓(恋塚)とこれを護持する知法庵が建立されたのが基である」 (資料3) といいます。

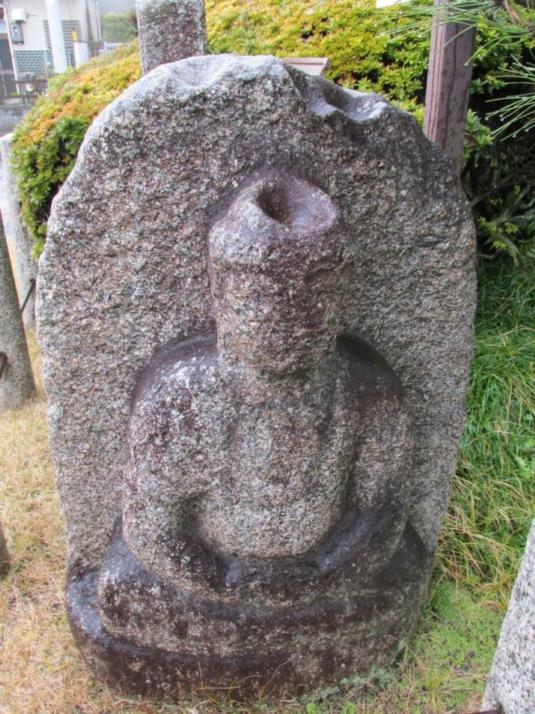

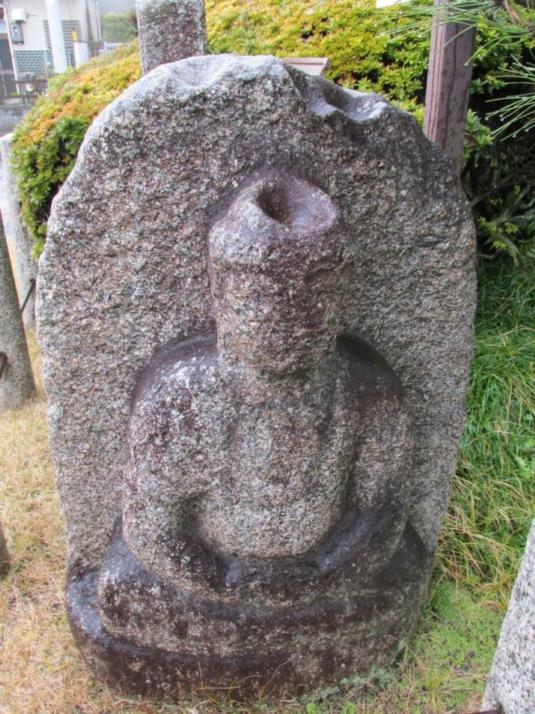

朱塗りの門の手前に上掲の石標が立ち、その傍にある石仏

なぜか石仏の頭頂がぽっかりお椀の内側のようになっています。不思議・・・。

朱塗りの表門を入ると、 北方向に観音堂、その東側に地蔵堂 が並んでいます。

まずは本堂を拝観しました。

本堂の外見から山門方向の眺め

写真撮影の許可が得られましたので、ご紹介できます。感謝です。

本尊は阿弥陀如来立像。身丈98cm、平安時代の慈覚大師作と伝わる仏像です。

講師によると、鳥羽離宮との関わりが考えられる仏像だとか。

脇侍の観音菩薩、勢至菩薩は少し前かがみの姿勢で、いま正に一歩歩みだそうとしているお姿です 。

苦しみ悩む人々に救いの手を差し伸べに歩み出そうと・・・・。

本堂には、 「袈裟御前木像」 が安置されています。身丈35cm、江戸時代の作品。

こちらは 円光大師像 でしょう。身丈90cm。江戸時代の作品。 (資料2)

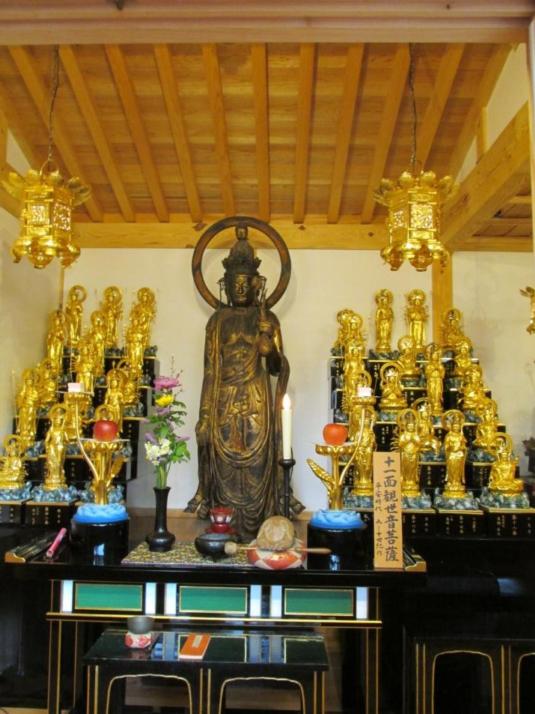

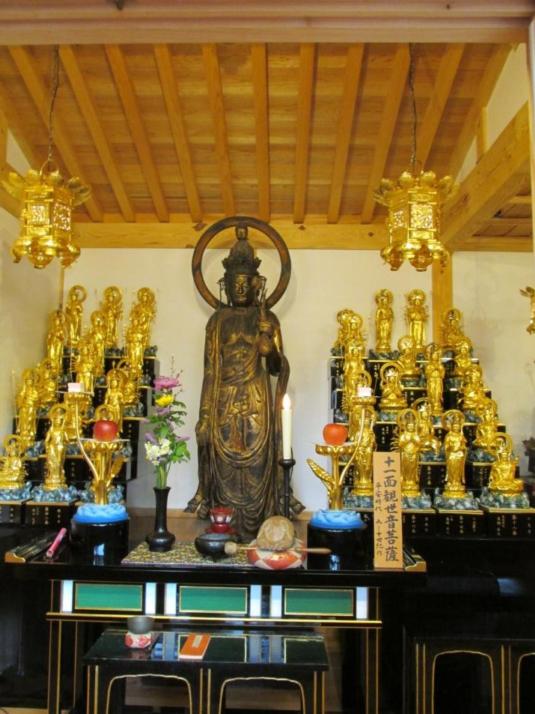

「観音堂」 内には 「十一面観世音菩薩立像」 とその両側に 三十三体観音菩薩像が並べて安置 されています。

十一面観音立像は、身丈174cm、右手首まで一材で彫られた一木造の像 で、 平安時代中期 に造立されたと推定されています。 (資料1,2)

ここ浄禅寺の鳥羽地蔵尊は庶民の宗教行事 「京の六地蔵めぐり」の一つ として、信仰をあつめているのです。身丈227cm、 寺伝では平安時代・小野篁作と伝わるようです。学術的には室町時代の造立 とみられています。

京都六地蔵は平清盛による設置という伝承があります 。

つまり、「平安時代の初め、小野篁が一本の桜の木から、六体の地蔵尊像を刻み、木幡の里(現在の伏見六地蔵)に安置した。77代・後白河天皇は、この六地蔵を厚くご信仰になり、宝祚長久、王城守護、疫病退散の祈願と、都を往来する旅人の安全を願って、平清盛に命じ、 都街道の入口六カ所に六角堂を建てさせ、一体ずつ御尊像を分置された 」ということなのです。 (資料2)

地蔵堂の傍を含めお寺には、数多くの地蔵尊石仏や石造阿弥陀如来坐像2躯などが安置されています。石造阿弥陀如来坐像2躯は定印をとり、14世紀頃の造立と推定されるそうです。 (資料1)

一つ失敗。 五輪塔(袈裟の首塚、通称、恋塚と呼ばれ、袈裟御前のお墓) を拝見する時間がありませんでした。他の箇所を写真に撮っていて、講師の説明を聞くチャンスを逃したのだと思います・・・残念。再訪の課題が残りました。

行かれたら、恋塚をぜひ拝見してください。

一つ、興味深いことがあるのです。

今回の出発点の 赤池から鳥羽街道を南下していくと、「恋塚寺」があります。ここには袈裟御前の墓と伝わる宝篋印塔があるのです 。私はこちらの方を一度先に訪問しています。それも、同じ講師の講座に参加した時に知ったのです。そのときに、こちらの恋塚浄禅寺があるということはその時聞いていました。今回実現した次第です。

両方を同じ日に訪れられるのも興味深いかもしれません。

鳥羽地蔵尊御詠歌

あめかぜもいとはでわたす とばのどう みのりのふねのかじにまかせて

一書で知り、確かめたことですが、兼好法師が『徒然草』第132段に、鳥羽作道のことに触れているのです。そのまま引用してみます。

「鳥羽の作道は、鳥羽殿建てられて後の号 (な) にはあらず。昔よりの名なり。元良親王、元日の奏賀の声、甚だ殊勝にして、大極殿より鳥羽の作道まで聞えけるよし、李部王 (りほうわう) の記に侍るとかや」

現在の史料からは学術的に確認できず、未詳のことのようです。 (資料4)

いつ頃から名称が使われたかにこだわっているのは、おもしろいものです。私もルーツにはこだわりたくなるという好奇心がありますので。

つづく

参照資料

1) 「京都の歴史散策26~鳥羽作道を歩く~」(龍谷大学の公開講座)

(龍谷大学非常勤講師 松波宏隆氏作成の講座レジュメ))

2) 『新版 京・伏見 歴史の旅』 山本眞嗣著 山川出版社 p161,162,p166-169

3) 「恋塚浄禅寺」リーフレット(拝観時にいただいたもの)

4) 『新訂 徒然草』 西尾実・安良岡康作校注 岩波文庫 p219

『京の古道を歩く』 増田 潔 著 光村推古書院 p233

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

鳥羽離宮って何? :「フィールド・ミュージアム・京都」

鳥羽離宮 都市史07 目次ページ 上記見出しはその第一項です。

鳥羽離宮の南殿間取図を載せます。 :「3D京都」

羅生門 芥川龍之介 :「青空文庫」

羅生門 (1950年の映画) :ウィキペディア

法然上人に8つ目の大師号が加諡 :「浄土宗」

文覚 :ウィキペディア

遠藤盛遠(文覚上人)と袈裟御前の逸話、「人形劇平家物語」を元に記事にしてみた

Vamosさんの興味深いまとめかたのブログ記事をみつけました。ご紹介です。

恋塚碑 MI023 : 「フィールド・ミュージアム・京都」

門を入るとき、さらりと見ただけで、通過してしまったもの。資料としてメモ。

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 京都 鳥羽作道を歩く -2 行住院、實相寺、上鳥羽城跡2ヵ所、妙連寺、矢取地蔵尊、羅城門跡 へ

探訪 [再録] 京都 鳥羽作道を歩く -3 九条大路跡、皇嘉門大路跡、西寺跡、道祖神社 へ

探訪 [再録] 京都 鳥羽作道(鳥羽街道)を歩く Part2 -1 恋塚寺、月の桂、鳥羽の大石、一念寺、草津の湊 へ

探訪 [再録] 京都 鳥羽作道(鳥羽街道)を歩く Part2 -2 飛鳥田神社、妙教寺(古淀城址)、唐人雁木旧趾ほか へ

探訪 [再録] 京都 鳥羽作道(鳥羽街道)を歩く Part2 -3 淀城址、予杼神社、絵図から へ

これは現在の 「鳥羽離宮跡」(鳥羽殿跡)・北西角あたりを南から眺めた景色 です。

2014年2月27日(木)に、REC講座「京都の歴史散策26」を受講し、鳥羽作道を歩きました。 当日の講座資料 (資料1) その他を利用して、 鳥羽作道周辺の散策・探訪のまとめを再録しご紹介します 。 (再録理由は付記にて)

かつて平安京の南正門が「羅城門」 (後世の異表記が「羅生門」)でした。この名前は芥川龍之介の小説に取り上げられて有名です。その門が世界でも知られるようになり、さらに日本国内でも認知度を高めたのは、黒澤明監督作品「羅生門」(1950年の映画作品、グランプリ受賞)によることでしょう。

この羅城門から真南に直進し、平安時代の都の外港となる鳥羽(草津の港)に至る道が開かれました 。 それが「鳥羽作道」です 。そしてその道は中世以降も 「鳥羽街道」 として、淀・八幡を通り、河内に出る主要道として利用されました。その道と周辺の探訪ということになります。

近鉄・京都市営地下鉄「竹田」駅に集合し、市バスで一旦 「千本通赤池」の交差点 まで移動します。

この赤池を起点として「鳥羽作道」-現在は千本通の一部に組み込まれています-を「羅生門」の方向、つまり北に歩くというコースです。

現在の地図で言えば、 国道1号線とほぼ平行し西側を南北に通る道 です。 地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

(国道1号線の西に中島秋ノ山町という地名があり、その南には「鳥羽殿跡」、北には「小枝橋」という地名があるのがおわかりになるでしょう。その小枝橋の上に真っ直ぐ北に延びる道になます。)

「竹田」駅の西から油小路通、国道1号線を越え、鴨川の堤防までの地域に 白河天皇が堀河天皇に譲位してのち、離宮を造営したのです。それが鳥羽離宮です 。およそ1500㎡の規模だったそうです。

現在離宮跡公園となっています。このあたりに鳥羽離宮の南殿があったようです。

白河上皇による院政の拠点になります 。源平争乱期に鳥羽離宮は凋落しますが、 後鳥羽天皇が上皇となった折りこの離宮の復興に力を入れる のです。

この「鳥羽作道」は平安貴族にとって、石清水八幡宮・春日社・熊野詣などの社参に用いられた道でもあったのです。 (資料2)

公園の一角に、 「鳥羽離宮南殿復元図」を載せた説明板と「史跡鳥羽殿跡」の石標 が建てられています。その前にフェンスがあって、絵になりません。ここらあたり、少し工夫して欲しいですねえ。現在の地名では、 公園のあたりが御所内町、その北が秋ノ山町 です

「秋の山」 と呼ばれる小丘をズームアップしました。

現在は城南宮道と交差するところで左折し(西方向)、鴨川に架かる 「小枝橋」 を渡って右折(北方向)して行く形になります。 今回の探訪場所の地図(Mapion)はこちらからご藍ください。

その交差点の北西角に「鳥羽伏見戦跡」の石標や説明碑、道標が建てられています。

道標には、「左り 京ミち」「城南離宮 右よど やわた」と刻されています。後者は京都側から歩いてきたときに見える側面側への記載です。

慶応4年(1868)正月3日に 鳥羽・伏見の戦いが発生した場 所なのです。城南宮の資料館を拝見したときに、鳥羽・伏見の戦い、特に城南宮と小枝橋のこのあたりの戦いの様子を絵図に表した史料を目にしました。城南宮所蔵の椎原小弥太国寧の奮戦記の図があります。

そのときの模様を一書には次のように説明しています。

”・・・・奮戦記の図を見ると、この表参道に4門の大砲が並んで、薩軍100人余りが物々しく守備している。ことのおこりはこうである。戊辰正月3日の午後4時ころ、小枝橋付近で、德川慶喜上洛の先発隊を率いる大目付滝川具挙が「勅命で通る」というと、薩軍の椎原小弥太は「いや、そんなことは聞いていない、通すわけにはいかん!」と議論、おりから日没も真近く、はや薄暮れてゆく。滝川は、「もはや、これまで、押して罷り通る」といい放って、威嚇的に大砲を隊の先頭に出して前進しはじめた。このとき、表参道の4門のアームストロング砲がいっせいに火を噴いたのである。”いくつかの史料を総合すると、薩長軍から砲撃を開始したようです。 (資料2)

小枝橋の東南詰めから眺めた鴨川

橋を渡り道なりにしばらく歩きます。

そして、 「恋塚浄禅寺」 を訪ねます。ここは 恵光山と号する浄土宗西山派のお寺 です。

なぜ「恋塚」なのか?

平安末期に北面の武士だった 遠藤盛遠 が人妻に横恋慕して、その結果、 夫の身代わりとなる袈裟御前その人、恋する人を間違って殺害 してしまいます。己の犯した罪を慚愧した 盛遠はそれを機縁に仏門に入る のです。出家した盛遠が 文覚上人 です。寺伝では、「開基は天養元年(1144)とも寿永元年(1182)とも云われるが、文覚上人により、袈裟御前の墓(恋塚)とこれを護持する知法庵が建立されたのが基である」 (資料3) といいます。

朱塗りの門の手前に上掲の石標が立ち、その傍にある石仏

なぜか石仏の頭頂がぽっかりお椀の内側のようになっています。不思議・・・。

朱塗りの表門を入ると、 北方向に観音堂、その東側に地蔵堂 が並んでいます。

まずは本堂を拝観しました。

本堂の外見から山門方向の眺め

写真撮影の許可が得られましたので、ご紹介できます。感謝です。

本尊は阿弥陀如来立像。身丈98cm、平安時代の慈覚大師作と伝わる仏像です。

講師によると、鳥羽離宮との関わりが考えられる仏像だとか。

脇侍の観音菩薩、勢至菩薩は少し前かがみの姿勢で、いま正に一歩歩みだそうとしているお姿です 。

苦しみ悩む人々に救いの手を差し伸べに歩み出そうと・・・・。

本堂には、 「袈裟御前木像」 が安置されています。身丈35cm、江戸時代の作品。

こちらは 円光大師像 でしょう。身丈90cm。江戸時代の作品。 (資料2)

「観音堂」 内には 「十一面観世音菩薩立像」 とその両側に 三十三体観音菩薩像が並べて安置 されています。

十一面観音立像は、身丈174cm、右手首まで一材で彫られた一木造の像 で、 平安時代中期 に造立されたと推定されています。 (資料1,2)

ここ浄禅寺の鳥羽地蔵尊は庶民の宗教行事 「京の六地蔵めぐり」の一つ として、信仰をあつめているのです。身丈227cm、 寺伝では平安時代・小野篁作と伝わるようです。学術的には室町時代の造立 とみられています。

京都六地蔵は平清盛による設置という伝承があります 。

つまり、「平安時代の初め、小野篁が一本の桜の木から、六体の地蔵尊像を刻み、木幡の里(現在の伏見六地蔵)に安置した。77代・後白河天皇は、この六地蔵を厚くご信仰になり、宝祚長久、王城守護、疫病退散の祈願と、都を往来する旅人の安全を願って、平清盛に命じ、 都街道の入口六カ所に六角堂を建てさせ、一体ずつ御尊像を分置された 」ということなのです。 (資料2)

地蔵堂の傍を含めお寺には、数多くの地蔵尊石仏や石造阿弥陀如来坐像2躯などが安置されています。石造阿弥陀如来坐像2躯は定印をとり、14世紀頃の造立と推定されるそうです。 (資料1)

一つ失敗。 五輪塔(袈裟の首塚、通称、恋塚と呼ばれ、袈裟御前のお墓) を拝見する時間がありませんでした。他の箇所を写真に撮っていて、講師の説明を聞くチャンスを逃したのだと思います・・・残念。再訪の課題が残りました。

行かれたら、恋塚をぜひ拝見してください。

一つ、興味深いことがあるのです。

今回の出発点の 赤池から鳥羽街道を南下していくと、「恋塚寺」があります。ここには袈裟御前の墓と伝わる宝篋印塔があるのです 。私はこちらの方を一度先に訪問しています。それも、同じ講師の講座に参加した時に知ったのです。そのときに、こちらの恋塚浄禅寺があるということはその時聞いていました。今回実現した次第です。

両方を同じ日に訪れられるのも興味深いかもしれません。

鳥羽地蔵尊御詠歌

あめかぜもいとはでわたす とばのどう みのりのふねのかじにまかせて

一書で知り、確かめたことですが、兼好法師が『徒然草』第132段に、鳥羽作道のことに触れているのです。そのまま引用してみます。

「鳥羽の作道は、鳥羽殿建てられて後の号 (な) にはあらず。昔よりの名なり。元良親王、元日の奏賀の声、甚だ殊勝にして、大極殿より鳥羽の作道まで聞えけるよし、李部王 (りほうわう) の記に侍るとかや」

現在の史料からは学術的に確認できず、未詳のことのようです。 (資料4)

いつ頃から名称が使われたかにこだわっているのは、おもしろいものです。私もルーツにはこだわりたくなるという好奇心がありますので。

つづく

参照資料

1) 「京都の歴史散策26~鳥羽作道を歩く~」(龍谷大学の公開講座)

(龍谷大学非常勤講師 松波宏隆氏作成の講座レジュメ))

2) 『新版 京・伏見 歴史の旅』 山本眞嗣著 山川出版社 p161,162,p166-169

3) 「恋塚浄禅寺」リーフレット(拝観時にいただいたもの)

4) 『新訂 徒然草』 西尾実・安良岡康作校注 岩波文庫 p219

『京の古道を歩く』 増田 潔 著 光村推古書院 p233

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

鳥羽離宮って何? :「フィールド・ミュージアム・京都」

鳥羽離宮 都市史07 目次ページ 上記見出しはその第一項です。

鳥羽離宮の南殿間取図を載せます。 :「3D京都」

羅生門 芥川龍之介 :「青空文庫」

羅生門 (1950年の映画) :ウィキペディア

法然上人に8つ目の大師号が加諡 :「浄土宗」

文覚 :ウィキペディア

遠藤盛遠(文覚上人)と袈裟御前の逸話、「人形劇平家物語」を元に記事にしてみた

Vamosさんの興味深いまとめかたのブログ記事をみつけました。ご紹介です。

恋塚碑 MI023 : 「フィールド・ミュージアム・京都」

門を入るとき、さらりと見ただけで、通過してしまったもの。資料としてメモ。

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 京都 鳥羽作道を歩く -2 行住院、實相寺、上鳥羽城跡2ヵ所、妙連寺、矢取地蔵尊、羅城門跡 へ

探訪 [再録] 京都 鳥羽作道を歩く -3 九条大路跡、皇嘉門大路跡、西寺跡、道祖神社 へ

探訪 [再録] 京都 鳥羽作道(鳥羽街道)を歩く Part2 -1 恋塚寺、月の桂、鳥羽の大石、一念寺、草津の湊 へ

探訪 [再録] 京都 鳥羽作道(鳥羽街道)を歩く Part2 -2 飛鳥田神社、妙教寺(古淀城址)、唐人雁木旧趾ほか へ

探訪 [再録] 京都 鳥羽作道(鳥羽街道)を歩く Part2 -3 淀城址、予杼神社、絵図から へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.