PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 山歩き

2015年8月末(28~30) 、天候不順の中、同好会の夏山山行で 白山に登りました。その山行記録を兼ねて、まとめていたものを再録し、ご紹介します。 (再録理由は付記にて)

この山行は、残念ながら快晴の空の下での白山とその眺望ではありません。しかし、一度は登ってみたかった白山です。小雨の中でしたが、御前峰(2,702m)の頂上・三角点まで登れ、私の一応の目標はクリアできました。天候不良で登山を途中で断念せざるをえないとならなかっただけでも良かったというところです。

冒頭の場面は、朝JR米原駅東口前を出発し、 別当出合の駐車場 に到着した時の写真(8.28/11:30頃着)です。

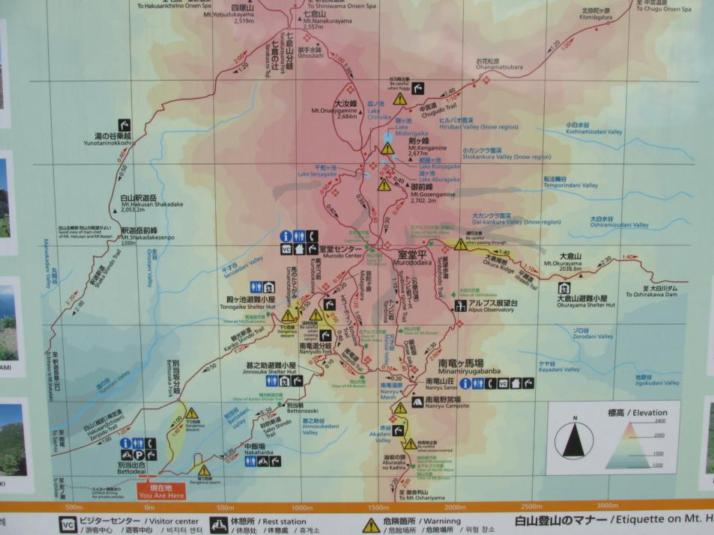

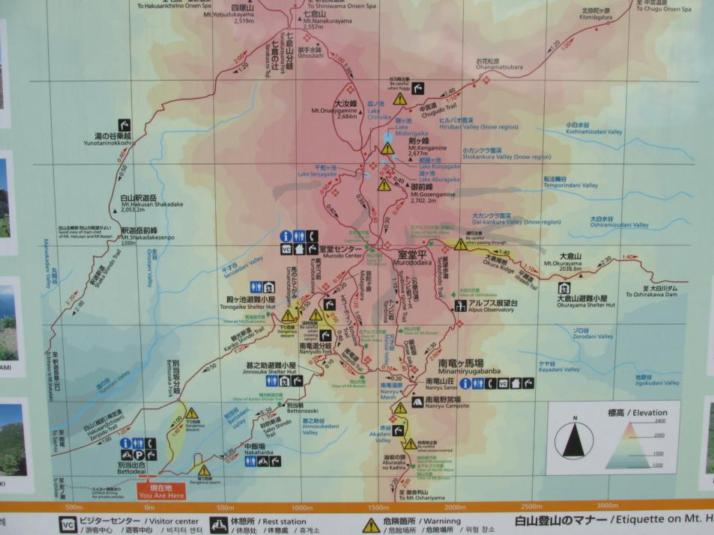

これは、 別当出合登山センター前にある登山道案内板

別当出合にある登山口標識

別当出合にある登山口標識

白山国立公園は、石川・福井・岐阜・富山の4県にまたがり、白山を中心とした面積47,700haの山岳自然公園です。白山は富士山・立山とともに日本三大名山(霊山)の一つ 。私にとっては御前峰に登るだけになりましたが、これで何とか晩秋の富士山、真夏の立山、晩夏の白山と、この三山には登ることができました。 (資料1)

「私のふるさとの山は白山であった。・・・つまり私の故郷の町のどこからでも見えた。真正面に気高く美しく見えた。それは名の通り一年の半分は白い山であった」と 深田久弥 は「白山」の一文に記しています (資料2) 。 加賀の白山と呼ばれるのは、「そこから見た姿が一番すぐれていたからであろう」とも 。

白山に登ってみたかったのは、深田久弥が「白山」の次に書いている「荒島岳」を快晴の冬の日に登り、山頂から白山の姿を眺めて、この山に登って見たいと思ったのがきっかけでした。

標識の先に見える 吊橋

別当谷に架かるこの橋をまずは渡っていよいよ登り始めます。

ヨウシュヤマゴボウ

ヨウシュヤマゴボウ

吊橋から景色が、ほんの少し近くなります。

「中飯場」で小休止

このあたりから、高山植物が目にとまるようになってきました。植物の名前が判然としません。後で手許の高山植物についての本を開いて見ても、多すぎて分かりづらい。

本を参照し、たぶん・・・と思えるものだけ一応名前を添えてみます。

間違いがあるかもしれません。教えていただけるとうれしいです。

キオン

中飯場から「砂防新道」を登ります。

万才谷・不動滝と甚之助谷の出会う箇所には、「柳谷導流落差工」が施工されています 。この景色がよく見える山道の傍に、 説明板 が掲示されています。

これは、「甚之助谷と万才谷から流出する洪水や土石流を、谷の中心部に流れるように導くと同時に、洪水や土石流のエネルギーを落差工で減少させて、渓床や渓岸斜面の浸食や崩壊を防ぐために作られた構造物」 (説明板) だそうです。

また、左端には、 「甚之助谷地すべり」についての状況と対策の説明 が写真入りで記されています。

手取川の源流、白山の標高1,600~2,100mに位置する大規模地すべり地域であり、現在も年間10cmを超える移動が続いているそうです、平成21年から万才谷の流水が地下水流として地すべりブロックに浸透しないための対策として、排水トンネルを施工し、赤谷に排水を導く工事を継続しているそうです。

中央の写真は「白山を西から撮影した、手取川水系牛首川の最上流の航空写真」だとか。

エゾイチゲ

エゾイチゲ

「別当覗」(1750m)の標識

「別当覗」(1750m)の標識

ここで小休止しました。

タカネトウチクソウ

タカネトウチクソウ

ここからの眺め。前方の山肌が抉られたようになっているところが、別当の大崩れでしょうか。

全体の遠望はこんな景色の広がりです。

ハクサンボウフウ

ハクサンボウフウ

「甚之助避難小屋」 にて、小休止

ここからの景色をしばし眺めました。

エゾノシモツケソウ

エゾノシモツケソウ

「室堂」に向かう分岐。階段道を登っていくと2kmで「室堂センター」に至ります 。

これが「黒ボコ岩」経由の登山道なのでしょう。

私たちは右手方向、 「南竜ヶ馬場」1kmに向かいます 。

ハクサンフウロほか

ハクサンフウロほか

ミヤマトリカブト

「エコーライン・室堂」と「南竜ヶ馬場・別山」への分岐点の標識

宿泊する「南竜山荘」まであと少し!

ニッコウキスゲ

ニッコウキスゲ

赤い屋根の建物が見えてきました。

最初に見える建物が「南龍ヶ馬場セントラルロッジ」 ここは南竜総合受付のある建物です。

前方の景色

同じ場所でパノラマ合成した全景

宿泊はこの最初の建物より少し高いところにある2階建ての山荘です。

南竜山荘の2階が宿泊の部屋でした。中央に通路があり左右が上下二段になっています。

この時期比較的間になって空いていたので、同好会メンバーだけで大きな部屋を利用することができました。

二階のテラスから、 南竜ヶ馬場のキャンプ場の方を眺めた景色

何とか1日目は無事到着。この日は雨に降られることはなくて、何とか一部に青空も見ながら、曇天の中を登ってきました。予報は夜から天気が崩れていくようでした。

残念ながらこれが的中。

白山を「ハクサン」と呼ぶようになったのは江戸時代の頃のようです 。

古代・万葉集の時代から「ハクサン」は「しらやま」と称されていました。折口信夫著『萬葉集辭典』は、「しらやま[白山]」の見出しで「又、しらね。加賀國白山。最高峰が御前嶽で、白山神社がある」と説明しています。「白山からおろす風」を「しらやまかぜ[白山風」」と称していたのです。 (資料3)

ある和歌のデータベースを検索参照し、手許の本その他でも確認した歌の事例をご紹介しましょう (資料4) 。

『万葉集』にはこんな歌が収録されています。 (資料5)

栲衾 (たくふすま) 白山風の寝なへども、

子ろが襲衣 (おそぎ) のあろこそ、吉(え)しも 3059

(白山風が烈しう吹いて、寝ないで居るけれども、さふ言ふ寒い晩に、

いとしい人が、上に引つかけて居た、記念の著物のあるのが、嬉しいことだ)

大伴家持の『家持集』には、白山を詠み込んだ歌が2首あります。 (資料6)

あら玉の年もわたりてあるがうへにふりつむ雪のきえぬ白山 271番

しら山のみねなればこそ白ゆきのかのこまだらにふりてみゆらめ 274番

『古今和歌集』には、短歌5首、長歌1首が収録されています。 (資料7)

凡河内躬恒 (おおしこうちのみつね) は、

こしのくにへまかりける人によみてつかはしける

よそにのみこひやわたらむしら山のゆき見るべくもあらぬわが身は 383番

と、越の国に行く人に送る歌を詠じている一方で、自分自身も出向いているのです。

こしの国へまかりける時しら山を見てよめる

きえはつる時しなければこしぢなる白山の名は雪にぞありける 414番

「こしぢ」は北国街道のことです。

藤原兼輔 (かねすけ) も同様に

おほえのちふるが、こしへまかりけるむまのはなむけによめる

君かゆくこしの白山しらねども雪のまにまにあとはたづねむ 391番

歌の並びからすると、躬恒の歌に対して宗岳大頼 (むねおかのおおより) による返歌と思われる歌が収録されています。

君をのみ思ひこしぢのしら山はいつかは雪のきゆる時ある 979番

紀貫之もまた、1首詠んでいます。

こしなりける人につかはしける

思ひやるこしの白山しらねどもひと夜も夢にこえぬよぞなき 980番

壬生忠岑 (みぶのただみね) は長歌の中の一節に「越の国なる白山のかしらはしろくなりぬとも」」と詠み込んでいます。1004番

上記のデータベースで検索すると、平安時代に詠まれた最後の事例は、西行の『聞書集』に収録された歌でした。

「詞書」は漢文で「論文:若心決定如教修行、不越于坐三摩地現前」。

そしてその歌は、

わけいればやがてさとりぞあらはるる月のかけしくゆきのしらやま 142番

鎌倉時代の1303年頃に編纂された 『歌枕名寄』の巻廿九:北陸道 には、「しらやま」を詠み込んだ歌が上記のものを含めて44首収録されています。 ご興味があれば、こちらをご覧ください。7413~7433と7533番です。

「しらね」は「こしのしらね」をはじめ様々なバリエーションがあるようですが、こちらはどこまでが「白山」と関係するのか、不分明なところもあります。「しらね」で検索し関連の有無を判別してみるのも、おもしろいかもしれません。

勿論、その後の時代にも「白山」は和歌や俳句に詠まれていきます。

松尾芭蕉は、元禄2年3月に『おくのほそ道』の旅に出て、越後路から金沢・敦賀を経て8月下旬には大垣に着いています。この紀行文には句として収録されていませんが、白山の姿を眺めて、一句詠んでいます。 (資料8)

風かほるこしの白根を國の花 (柞原) 544

「風かをる越の白嶺を国の華」と記すこともあるようです。

凡河内躬恒の歌で「白山の名は雪にぞありける」と詠まれていますが、「白山の白は雪の意味」だそうです。「白は万年雪であるとともに神のしるしで白山自体が神としてあがめられ、御前峰山頂には白山比咩 (ひめ) 神社の奥宮がある」 (資料9) のです。

『俳枕 東日本』に編者が挙げている現代の俳句からいくつか引用してみます。 (資料9)

白山に月傾くと瑠璃鳴くや 角川源羲

白山の鷹舞ひ出でぬ雪卸 宮下翠舟

その上に白山すわる花野かな 新田祐久

白山の開基は、養老元年(717)に僧泰澄によってなされたと言われています。このとき泰澄は36歳だったそうです。

白山比咩神社の祭神は比咩神です。「比咩は姫であり、越中立山の雄勁な山勢の雄山(おやま)神に対して、加賀白山の優美な山容を比咩神として崇めたと伝えられる」 (資料2,10) のです。

夏山山行のためのトレーニングを兼ね、毎年事前に伊吹山に登るのが同好会の恒例になっています。この伊吹山を快晴下に登ったことのご紹介は既にしました。

最後に、 (岩波文庫) に収録しています 。おもしろいので、序でにご紹介します。

水うみにて、伊吹の山の雪いと白く見ゆるを

名に高き 越の白山 ゆき馴れて

伊吹の岳を なにとこそ見ね 82

つづく

参照資料

1) リーフレット「白山 国立公園」 白山観光協会

2) 『日本百名山』 深田久弥著 新潮文庫 p366-369

3) 『折口信夫全集 第六巻 萬葉集辭典』 中公文庫

4) 和歌 データベース 国際日本文化研究センター

5) 『折口信夫全集 巻五 口譯萬葉集』 中公文庫

6) 「家持集 群書類従本」 :「作品」

7) 『古今和歌集』 窪田章一郎校注 角川ソフィア文庫

8) 『芭蕉俳句集』 中村俊定校注 岩波文庫

9) 『俳枕 東日本』 平井照敏編 河出文庫 p250-251

10) 泰澄 :「白山比咩神社」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

白山中心部の登山コースと植物観察

白山信仰の歴史 :「ぐるっと白山1300年特設サイト」

白山市高山植物保全事業 NPO白山高山植物研究会 ホームページ

白山登山の初心者のための基本情報 :「きまっし金沢」(金沢の総合情報)

撮りたかったが撮れなかった写真事例が載っています。

白山比咩神社 ホームページ

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

登る [再録] 白山・御前峰 -2 室堂・奥宮・御前峰、そして下山 へ

2015年8月末(28~30) 、天候不順の中、同好会の夏山山行で 白山に登りました。その山行記録を兼ねて、まとめていたものを再録し、ご紹介します。 (再録理由は付記にて)

この山行は、残念ながら快晴の空の下での白山とその眺望ではありません。しかし、一度は登ってみたかった白山です。小雨の中でしたが、御前峰(2,702m)の頂上・三角点まで登れ、私の一応の目標はクリアできました。天候不良で登山を途中で断念せざるをえないとならなかっただけでも良かったというところです。

冒頭の場面は、朝JR米原駅東口前を出発し、 別当出合の駐車場 に到着した時の写真(8.28/11:30頃着)です。

これは、 別当出合登山センター前にある登山道案内板

別当出合にある登山口標識

別当出合にある登山口標識

白山国立公園は、石川・福井・岐阜・富山の4県にまたがり、白山を中心とした面積47,700haの山岳自然公園です。白山は富士山・立山とともに日本三大名山(霊山)の一つ 。私にとっては御前峰に登るだけになりましたが、これで何とか晩秋の富士山、真夏の立山、晩夏の白山と、この三山には登ることができました。 (資料1)

「私のふるさとの山は白山であった。・・・つまり私の故郷の町のどこからでも見えた。真正面に気高く美しく見えた。それは名の通り一年の半分は白い山であった」と 深田久弥 は「白山」の一文に記しています (資料2) 。 加賀の白山と呼ばれるのは、「そこから見た姿が一番すぐれていたからであろう」とも 。

白山に登ってみたかったのは、深田久弥が「白山」の次に書いている「荒島岳」を快晴の冬の日に登り、山頂から白山の姿を眺めて、この山に登って見たいと思ったのがきっかけでした。

標識の先に見える 吊橋

別当谷に架かるこの橋をまずは渡っていよいよ登り始めます。

ヨウシュヤマゴボウ

ヨウシュヤマゴボウ

吊橋から景色が、ほんの少し近くなります。

「中飯場」で小休止

このあたりから、高山植物が目にとまるようになってきました。植物の名前が判然としません。後で手許の高山植物についての本を開いて見ても、多すぎて分かりづらい。

本を参照し、たぶん・・・と思えるものだけ一応名前を添えてみます。

間違いがあるかもしれません。教えていただけるとうれしいです。

キオン

中飯場から「砂防新道」を登ります。

万才谷・不動滝と甚之助谷の出会う箇所には、「柳谷導流落差工」が施工されています 。この景色がよく見える山道の傍に、 説明板 が掲示されています。

これは、「甚之助谷と万才谷から流出する洪水や土石流を、谷の中心部に流れるように導くと同時に、洪水や土石流のエネルギーを落差工で減少させて、渓床や渓岸斜面の浸食や崩壊を防ぐために作られた構造物」 (説明板) だそうです。

また、左端には、 「甚之助谷地すべり」についての状況と対策の説明 が写真入りで記されています。

手取川の源流、白山の標高1,600~2,100mに位置する大規模地すべり地域であり、現在も年間10cmを超える移動が続いているそうです、平成21年から万才谷の流水が地下水流として地すべりブロックに浸透しないための対策として、排水トンネルを施工し、赤谷に排水を導く工事を継続しているそうです。

中央の写真は「白山を西から撮影した、手取川水系牛首川の最上流の航空写真」だとか。

エゾイチゲ

エゾイチゲ

「別当覗」(1750m)の標識

「別当覗」(1750m)の標識

ここで小休止しました。

タカネトウチクソウ

タカネトウチクソウ

ここからの眺め。前方の山肌が抉られたようになっているところが、別当の大崩れでしょうか。

全体の遠望はこんな景色の広がりです。

ハクサンボウフウ

ハクサンボウフウ

「甚之助避難小屋」 にて、小休止

ここからの景色をしばし眺めました。

エゾノシモツケソウ

エゾノシモツケソウ

「室堂」に向かう分岐。階段道を登っていくと2kmで「室堂センター」に至ります 。

これが「黒ボコ岩」経由の登山道なのでしょう。

私たちは右手方向、 「南竜ヶ馬場」1kmに向かいます 。

ハクサンフウロほか

ハクサンフウロほか

ミヤマトリカブト

「エコーライン・室堂」と「南竜ヶ馬場・別山」への分岐点の標識

宿泊する「南竜山荘」まであと少し!

ニッコウキスゲ

ニッコウキスゲ

赤い屋根の建物が見えてきました。

最初に見える建物が「南龍ヶ馬場セントラルロッジ」 ここは南竜総合受付のある建物です。

前方の景色

同じ場所でパノラマ合成した全景

宿泊はこの最初の建物より少し高いところにある2階建ての山荘です。

南竜山荘の2階が宿泊の部屋でした。中央に通路があり左右が上下二段になっています。

この時期比較的間になって空いていたので、同好会メンバーだけで大きな部屋を利用することができました。

二階のテラスから、 南竜ヶ馬場のキャンプ場の方を眺めた景色

何とか1日目は無事到着。この日は雨に降られることはなくて、何とか一部に青空も見ながら、曇天の中を登ってきました。予報は夜から天気が崩れていくようでした。

残念ながらこれが的中。

白山を「ハクサン」と呼ぶようになったのは江戸時代の頃のようです 。

古代・万葉集の時代から「ハクサン」は「しらやま」と称されていました。折口信夫著『萬葉集辭典』は、「しらやま[白山]」の見出しで「又、しらね。加賀國白山。最高峰が御前嶽で、白山神社がある」と説明しています。「白山からおろす風」を「しらやまかぜ[白山風」」と称していたのです。 (資料3)

ある和歌のデータベースを検索参照し、手許の本その他でも確認した歌の事例をご紹介しましょう (資料4) 。

『万葉集』にはこんな歌が収録されています。 (資料5)

栲衾 (たくふすま) 白山風の寝なへども、

子ろが襲衣 (おそぎ) のあろこそ、吉(え)しも 3059

(白山風が烈しう吹いて、寝ないで居るけれども、さふ言ふ寒い晩に、

いとしい人が、上に引つかけて居た、記念の著物のあるのが、嬉しいことだ)

大伴家持の『家持集』には、白山を詠み込んだ歌が2首あります。 (資料6)

あら玉の年もわたりてあるがうへにふりつむ雪のきえぬ白山 271番

しら山のみねなればこそ白ゆきのかのこまだらにふりてみゆらめ 274番

『古今和歌集』には、短歌5首、長歌1首が収録されています。 (資料7)

凡河内躬恒 (おおしこうちのみつね) は、

こしのくにへまかりける人によみてつかはしける

よそにのみこひやわたらむしら山のゆき見るべくもあらぬわが身は 383番

と、越の国に行く人に送る歌を詠じている一方で、自分自身も出向いているのです。

こしの国へまかりける時しら山を見てよめる

きえはつる時しなければこしぢなる白山の名は雪にぞありける 414番

「こしぢ」は北国街道のことです。

藤原兼輔 (かねすけ) も同様に

おほえのちふるが、こしへまかりけるむまのはなむけによめる

君かゆくこしの白山しらねども雪のまにまにあとはたづねむ 391番

歌の並びからすると、躬恒の歌に対して宗岳大頼 (むねおかのおおより) による返歌と思われる歌が収録されています。

君をのみ思ひこしぢのしら山はいつかは雪のきゆる時ある 979番

紀貫之もまた、1首詠んでいます。

こしなりける人につかはしける

思ひやるこしの白山しらねどもひと夜も夢にこえぬよぞなき 980番

壬生忠岑 (みぶのただみね) は長歌の中の一節に「越の国なる白山のかしらはしろくなりぬとも」」と詠み込んでいます。1004番

上記のデータベースで検索すると、平安時代に詠まれた最後の事例は、西行の『聞書集』に収録された歌でした。

「詞書」は漢文で「論文:若心決定如教修行、不越于坐三摩地現前」。

そしてその歌は、

わけいればやがてさとりぞあらはるる月のかけしくゆきのしらやま 142番

鎌倉時代の1303年頃に編纂された 『歌枕名寄』の巻廿九:北陸道 には、「しらやま」を詠み込んだ歌が上記のものを含めて44首収録されています。 ご興味があれば、こちらをご覧ください。7413~7433と7533番です。

「しらね」は「こしのしらね」をはじめ様々なバリエーションがあるようですが、こちらはどこまでが「白山」と関係するのか、不分明なところもあります。「しらね」で検索し関連の有無を判別してみるのも、おもしろいかもしれません。

勿論、その後の時代にも「白山」は和歌や俳句に詠まれていきます。

松尾芭蕉は、元禄2年3月に『おくのほそ道』の旅に出て、越後路から金沢・敦賀を経て8月下旬には大垣に着いています。この紀行文には句として収録されていませんが、白山の姿を眺めて、一句詠んでいます。 (資料8)

風かほるこしの白根を國の花 (柞原) 544

「風かをる越の白嶺を国の華」と記すこともあるようです。

凡河内躬恒の歌で「白山の名は雪にぞありける」と詠まれていますが、「白山の白は雪の意味」だそうです。「白は万年雪であるとともに神のしるしで白山自体が神としてあがめられ、御前峰山頂には白山比咩 (ひめ) 神社の奥宮がある」 (資料9) のです。

『俳枕 東日本』に編者が挙げている現代の俳句からいくつか引用してみます。 (資料9)

白山に月傾くと瑠璃鳴くや 角川源羲

白山の鷹舞ひ出でぬ雪卸 宮下翠舟

その上に白山すわる花野かな 新田祐久

白山の開基は、養老元年(717)に僧泰澄によってなされたと言われています。このとき泰澄は36歳だったそうです。

白山比咩神社の祭神は比咩神です。「比咩は姫であり、越中立山の雄勁な山勢の雄山(おやま)神に対して、加賀白山の優美な山容を比咩神として崇めたと伝えられる」 (資料2,10) のです。

夏山山行のためのトレーニングを兼ね、毎年事前に伊吹山に登るのが同好会の恒例になっています。この伊吹山を快晴下に登ったことのご紹介は既にしました。

最後に、 (岩波文庫) に収録しています 。おもしろいので、序でにご紹介します。

水うみにて、伊吹の山の雪いと白く見ゆるを

名に高き 越の白山 ゆき馴れて

伊吹の岳を なにとこそ見ね 82

つづく

参照資料

1) リーフレット「白山 国立公園」 白山観光協会

2) 『日本百名山』 深田久弥著 新潮文庫 p366-369

3) 『折口信夫全集 第六巻 萬葉集辭典』 中公文庫

4) 和歌 データベース 国際日本文化研究センター

5) 『折口信夫全集 巻五 口譯萬葉集』 中公文庫

6) 「家持集 群書類従本」 :「作品」

7) 『古今和歌集』 窪田章一郎校注 角川ソフィア文庫

8) 『芭蕉俳句集』 中村俊定校注 岩波文庫

9) 『俳枕 東日本』 平井照敏編 河出文庫 p250-251

10) 泰澄 :「白山比咩神社」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

白山中心部の登山コースと植物観察

白山信仰の歴史 :「ぐるっと白山1300年特設サイト」

白山市高山植物保全事業 NPO白山高山植物研究会 ホームページ

白山登山の初心者のための基本情報 :「きまっし金沢」(金沢の総合情報)

撮りたかったが撮れなかった写真事例が載っています。

白山比咩神社 ホームページ

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

登る [再録] 白山・御前峰 -2 室堂・奥宮・御前峰、そして下山 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[山歩き] カテゴリの最新記事

-

登る [再録] 白山・御前峰 -2 室堂・奥… 2018.01.18

-

歩く 比叡アルプス -2 崇福寺跡・志賀… 2016.12.05

-

歩く 比叡アルプス -1 北白川・地蔵谷 … 2016.12.02

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.