PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 歩く [再録]

2015年10月17日(土) 同好会の月例企画に参加し、 醍醐山・音羽山を歩きました。このときにまとめたものを再録しご紹介します。 (再録理由は付記にて)

冒頭の景色は 京都市の地下鉄東西線の醍醐駅から地上に出たところ です。外環状線の道路を挟む パセオ・ダイゴローの建物 です。 所在地は伏見区 になります。

こちらは東に広がる住宅地域への架橋です。

まずは団地の間の遊歩道を通り、 旧奈良街道に面した醍醐寺総門に向かいます 。

醍醐寺総門

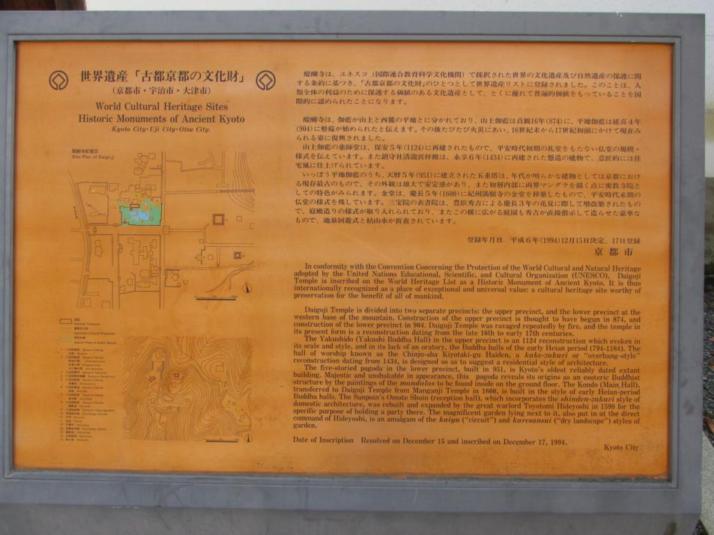

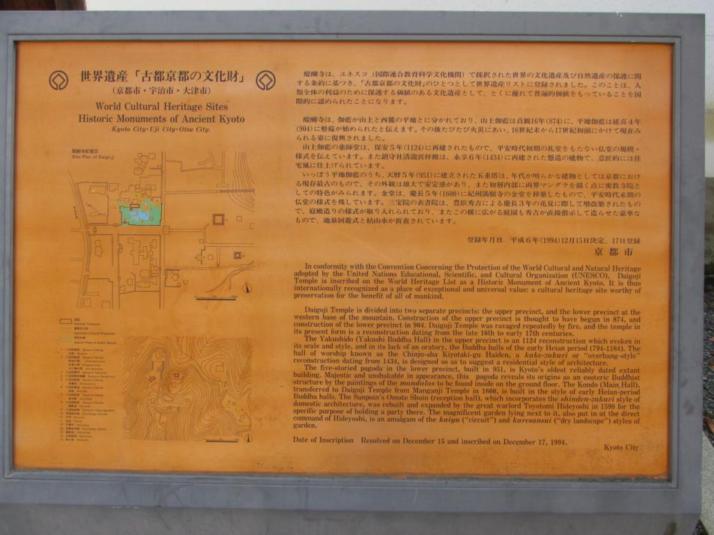

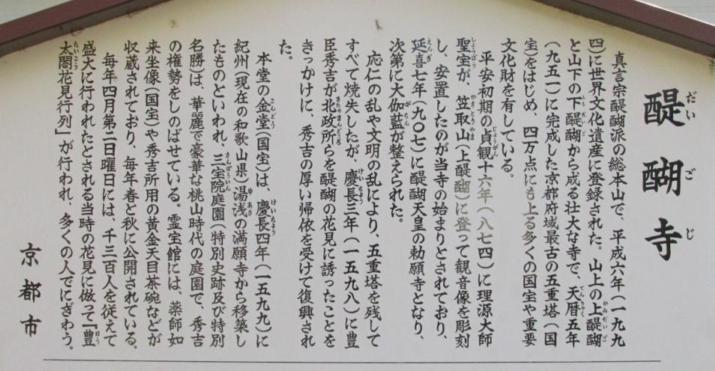

総門の傍に、 世界遺産 「古都京都の文化財」の説明板と醍醐寺の駒札が掲示されています。古都京都の文化財の一つとして、醍醐寺も世界遺産として、平成6年(1994)12月17日に登録されています。

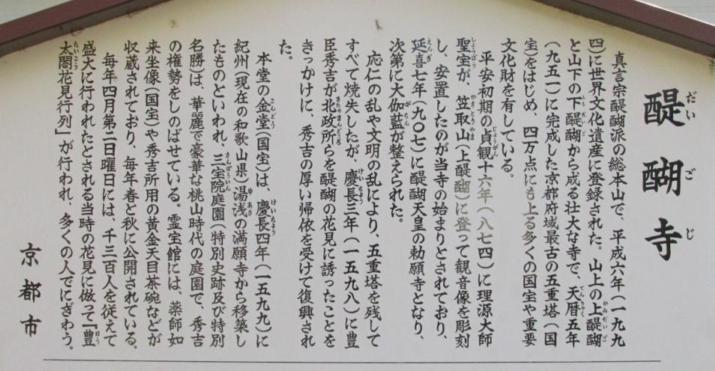

「醍醐寺」は、伽藍が山上と西麓の平地とに分かれており、山上伽藍は貞観16年(874)に、平地伽藍は延喜4年(904)に整備が始められたと伝えます。 その後たびたび火災にあい、16世紀末から17世紀初頭にかけて現在みられる姿に復興されました。

山上伽藍の 「薬師堂」 は、保安5年(1124)に再建されたもので、平安時代初期の礼堂をもたない仏堂の規模・様式を伝えています。また鎮守社清瀧宮拝殿は、永享6年(1434)に再建された懸造の建物で、意匠的には住宅風に仕上げられています。

いっぽう平地伽藍のうち、天暦5年(951)に建立された 「五重塔」 は、年代が明かな建物としては京都における現存最古のもので、その外観は雄大で安定感があり、また初層内部に両界マンダラを描く点に密教寺院としての特色がみられます。 「金堂」 は、慶長5年(1600)に紀州満願寺の金堂を移築したもので、平安時代末期の仏堂の様式を残しています。 「三宝院の表書院」 は、豊臣秀吉による慶長3年の花見に際して増改築されたもので、寝殿造りの様式が取り入れられており、またこの横に広がる庭園も秀吉が直接指示して造らせた豪華なもので、 地泉回遊式と枯山水が折衷されています 」 (説明板の転記)

世界遺産の説明板と駒札を対比的に読んで、おもしろいことに気づきました。世界遺産は文化財の視点だけで作庭を含む建造物についての説明に限定されています。駒札から抜けている要素の要点をまとめてみます。

* 醍醐寺は真言宗醍醐派の総本山

*理源大師聖宝が笠取山(上醍醐)に登って観音像を安置したのが当寺の始まり

*現在、醍醐寺の所蔵品は多くを霊宝館に保管して、春と秋に公開

ということでしょう。

「霊宝館」 は醍醐天皇1000年遠忌を記念して昭和5年(1930)に建立されたものです。

総門の内側参道から、旧奈良街道を見た景色

旧奈良街道には京阪バスの路線が通っています。

総門から幅広い参道(桜の馬場)を進むと、左側(北側)に 「三宝院」の表門と拝観受付所 があります。醍醐寺の塔頭の一つです。

平安時代、永久3年(1115)権僧正勝覚(14世座主)の創建です。

古くから醍醐寺は真言系の修験の中心となっていた のです。一方、修験道には独自の立場で活動する人々もいたようですが、江戸時代に幕府は修験道法度を定め、真言系当山派と天台系本山派のいずれかに属させたのです。 三宝院が山伏修験道当山派の総本山 となりました。しかし、明治維新後神仏分離令に続き、 明治5年(1872)に修験禁止令が出され、修験道が禁止されます 。当山派という名称は醍醐寺のホームページで見つけられません。明治の時点で、 真言宗醍醐派 という宗派に統合されてしまったようです。だが修験道の実践者が存在するのは事実でしょう。山伏姿が宗教行事の中でニュースに登場するのですから。 (資料1,2,3,4,5)

唐門(国宝)

三間一戸の檜皮葺の平唐門。中央の門扉には五三の太閤桐が輝いています。その左右には複弁十二葉の菊花文が同じサイズで配されています。秀吉がでんと控えている感じ。 (資料1)

参道の先に、 「西大門(仁王門)」 が見えます。 この門は下醍醐の入口になります。

三間一戸、入母屋造り、本瓦葺の楼門です。左右の金剛力士立像(重文)は平安時代の作です。 (資料1)

三宝院とこの門から入った下醍醐境内、霊宝館はそれぞれ別個の拝観扱いなのです。つまり、個別に拝観料が必要。

今回はウォーキング目的なので、

今回はウォーキング目的なので、

この仁王門を眺めて、外周を右から回り込むようにして上醍醐への入口に向かいます。

仁王門の前で右に行くと、

「右上のだいごみち」の道標 があります。

ここを左折して下醍醐境内の境界外の道を東に進みます。

途中、フェンスごしに見える門

途中、フェンスごしに見える門

観音堂(旧大講堂)

醍醐寺は西国三十三所第十一番札所です。

観音堂(旧大講堂)

醍醐寺は西国三十三所第十一番札所です。

こちらも醍醐天皇1000年遠忌を記念して昭和5年(1930)に建立されたもの。

いよいよ 上醍醐への登山口 になりますが、 ここはまだ下醍醐の一部 です。

醍醐山の山上に准胝観音が祀られていますので、「西国第十一番霊場」の石標が立っています 。

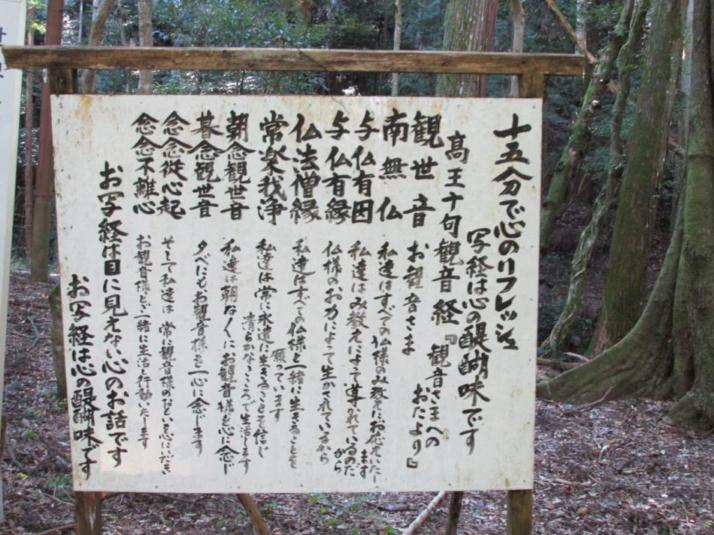

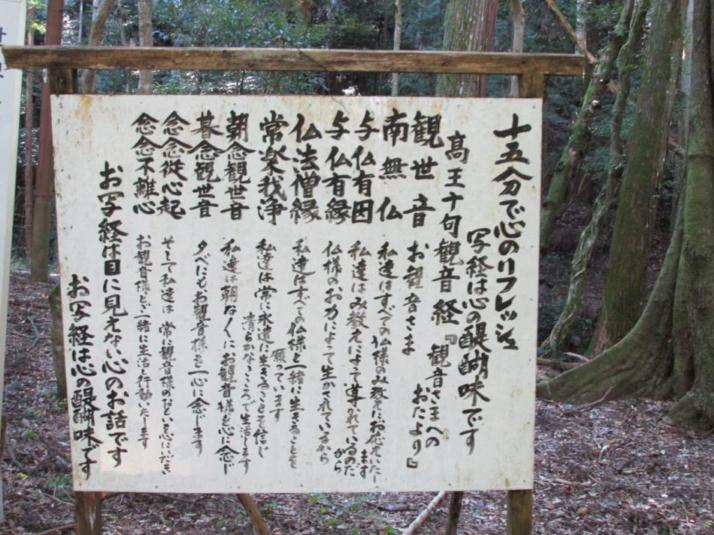

石標の先、坂道の右手にあるのが「高王十句観音経」の経文を記した写経PR板。

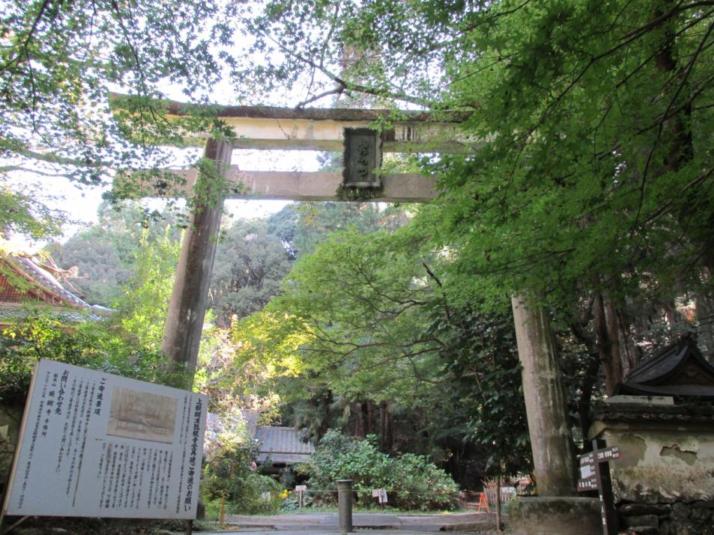

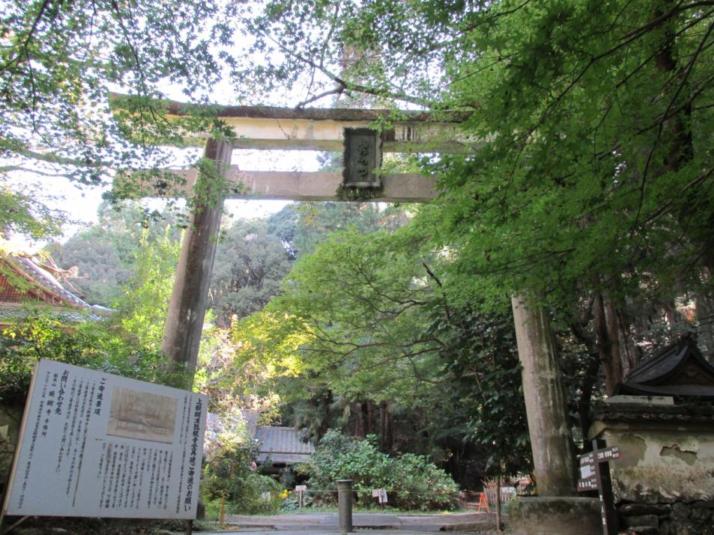

なぜか鳥居が坂道の先に。

醍醐山の山上に醍醐一山の鎮守社「清滝宮」があります 。その参道にもなるからでしょう。たぶん。

一方、下醍醐の境内にも、「清滝宮」が祀られています。

鳥居をくぐると、左側に「 成身院 (じょうしんいん) 」があります。通称が「 女人堂 (にょにんどう) 」です。ここまでが下醍醐になります。

現在のお堂は江戸初期の再建といわれるもので、 本尊には山上の准胝観音の分身が祀られています 。

昔は女性が山に登れないことから、ここで山上の諸仏を拝んだそうです。

本堂正面には、 「第十一番上醍醐寺」としてご詠歌の扁額 が掛かっています。享和元年(1801)に奉納されたものです。

逆縁ももらさで救う願(がん)なれば准胝堂はたのもしきかな

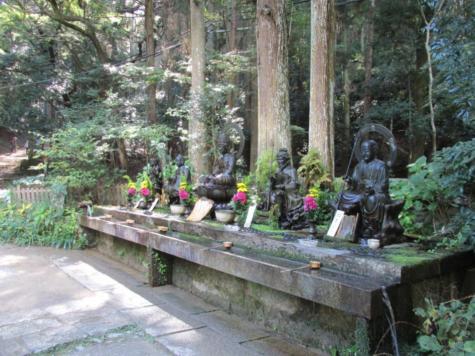

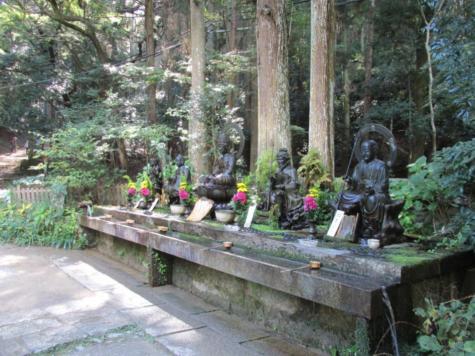

本堂の前には、五体の像が祀られています。

右から地蔵菩薩、役行者、弥勒菩薩、理源大師、不動明王です。

理源大師は醍醐寺を開山した人、役行者は修験道の元祖ともいうべき人。

弥勒菩薩は、釈迦入滅後56億7000万年後に現れるとされる未来仏です。

「社会が混乱するという末法の時代に入ったとされた平安時代の11世紀初めには、未来仏である弥勒菩薩の信仰がより盛んになりました。」 (資料6)

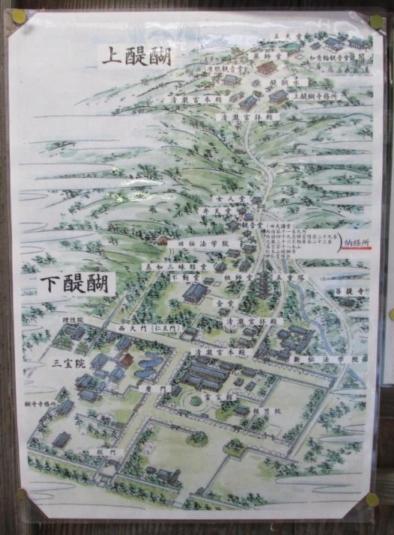

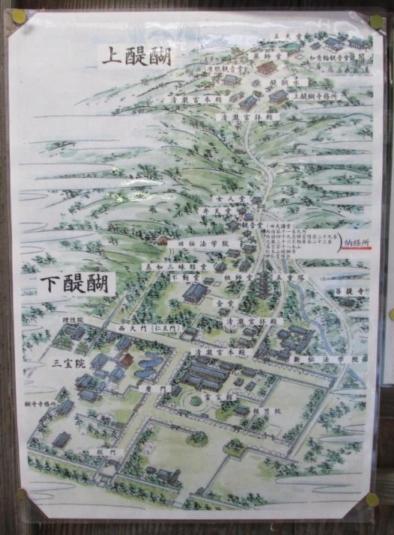

入山の受付所の傍に、この 鳥瞰図の案内 が掲示されています。同種の案内が 醍醐寺のHPに「境内のご案内」として掲載されています。クリックしてご覧ください。

醍醐山の山頂をめざして、いよいよ参道の山道を登ります。

丁単位で距離を表示する石標が目に止まります。 「一丁」の文字の上に太く陰刻されているのは「准胝観音」を示す種字のようです。

その背後に 「三光共立会本部」という見慣れない名称の石標 も立っています。これが何かはネット検索の対象にしてみました。

「丁」表示の石標と合わせて、 一定間隔で別の種類の石標が参道の反対側に続きます 。

これが、その一つ。何が記されているのか私には判別ができません。 「金剛」という文字 がその一部として刻まれているのが識別できる程度です。

金剛という語句から連想するのは、金剛菩薩、金剛界五仏、金剛願・金剛宝・金剛幡・金剛悲の四地蔵、そして金剛石・・・・。

途中に道標もあります。

5丁目を越えてしばらく登ると、

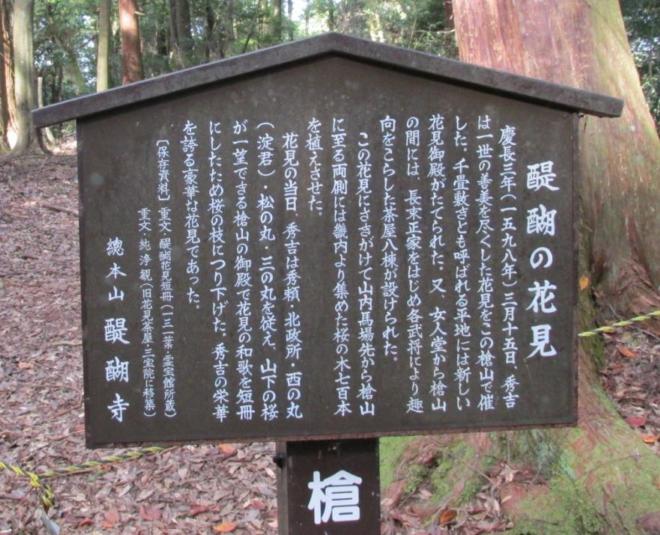

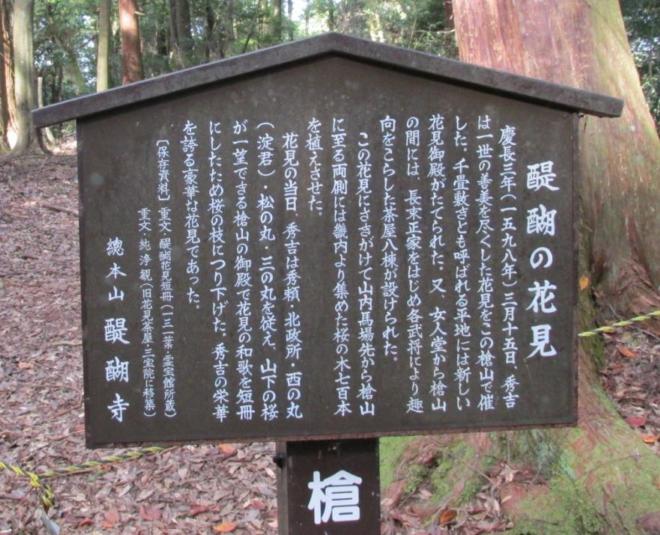

「槍山」です。ここが「豊太閤花見跡」と称される場所。

慶長3年(1598)年3月15日 、あの秀吉がここで花見をしたといいます。

最初にご紹介した 桜の馬場から登山口を経由し五丁以上の先のここまで、道の両側に桜の木700本が植樹された というのです。さらに、 女人堂からこの槍山までの間に、名だたる武将が智恵を絞り趣向をこらした茶屋を建てた のです。八棟の茶屋に秀吉はゆるゆると立ち寄り、茶を喫し歓談しつつ、桜の花を愛で、この槍山まで登ってきたといいます。

小瀬甫庵が寛永3年(1626)までに書き継いだ『太閤記』 は、この時の茶屋について次のように詳述しています。茶屋に関わる部分を抽出してみます。

「石橋の左に当て、さび渡りたる堂に、益田少将此所を便りとして、茶屋をいとなみ一献すすめ奉る。・・・岩下聊 (いささ) か平かなる所に、松杉の大木、椎檜の老木数千本茂りあふて、日影を知ぬ地有。新庄雑齋是を寄なりと悦びつつ、茶屋を建置、物さびたる茶具などを以 (もって) 御茶を上奉りぬ。殿下一入 (ひとしお) に興じ給ふ。三番に小川土佐守茶屋を営みしが、是は前の両人に事替 (かわっ) て、手のこもりたる事をもし侍らず。三間廿間にあらましき、かやぶきして、垣はよしを以 (もって) かこひこめ、そさうなる畳をしき渡し、幕屏風をあまた所に置けり。・・・・秀吉公小川が倫をはなれたる作分 (つくりぶん) なるなりと感じ給ふ。土佐守茶屋より十五六町も上に、岩堀の便おかしき所あり。増田右衞門尉これに茶屋をしつらひ渡しつつ、・・・・五番徳善院玄以は、有べき式のかりやかた営み奉りぬ。いかにも大やうに、大躰のよきを本意とせり。六番長束太輔茶屋は、晩日に及ぶべきを兼て期せしに依て、御膳の用意なり。・・・・七番御牧勘兵衛茶屋、是もけつこうを盡 (つく) しけり。八番新庄東玉種々の異風躰をいとなみ、御機嫌を望にけり。鞍馬のふこおろしなどを沙汰し、其下に岩つたふ流れを手水に用ゐ、山居の興を盡せり。・・・・」 (資料7)

茶屋を営んだ亭主が、智恵を絞り、様々に工夫している様子が窺えます。史実がどこまでかはわかりませんが、当時の雰囲気が感じ取れます。

醍醐の花見の日によめる

あらためて名を変へて見ん深雪山埋(うづ)もる花もあらわれにけり 秀吉

花もまた君のためにと咲きいでて世にならびなき春にあふらし 淀君

醍醐山山頂まで、まだ3分の1にも至りません。

つづく

参照資料

1) 『昭和京都名所圖會 洛南』 竹村俊則著 駸々堂

2) 醍醐寺 ホームページ

3) 三宝院 :ウィキペディア

4) 修験道 :ウィキペディア

5) 当山派 :ウィキペディア

6) 『仏像の見方ハンドブック』 石井亜矢子著 池田書店 p46

7) 『太閤記 下』 小瀬甫庵著 桑田忠親校注 岩波文庫 p202-205

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

近代仏教教団と修験道 修験道と仏教 :「悠久」

「三光共立会本部」というキーワードから検索した出会いとして・・・。

修験道 :「金峯山寺四国別院 聖天寺」

修験道入門 :「醍山青年連合会」

金峯山修験本宗 総本山金峯山寺 ホームページ

本山修験宗総本山 聖護院門跡 ホームページ

羽黒修験道とは :「羽黒町観光協会」

紙本著色醍醐花見図〈/六曲屏風〉 :「文化遺産オンライン」

太閤秀吉が演出した空前絶後の「醍醐の花見」 :「キリン食生活文化研究所」

豊太閤花見行列(ほうたいこうはなみぎょうれつ) :「醍醐寺」

豊太閤花見行列 :「京都観光研究所」

世界遺産 醍醐寺 豊太閤花見行列-2014 :YouTube

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ -2 上醍醐登山道(参道)~上醍醐(醍醐山山頂)へ

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ -3 横峰峠・高塚山・牛尾観音・音羽山山頂・逢坂関址ほか へ

2015年10月17日(土) 同好会の月例企画に参加し、 醍醐山・音羽山を歩きました。このときにまとめたものを再録しご紹介します。 (再録理由は付記にて)

冒頭の景色は 京都市の地下鉄東西線の醍醐駅から地上に出たところ です。外環状線の道路を挟む パセオ・ダイゴローの建物 です。 所在地は伏見区 になります。

こちらは東に広がる住宅地域への架橋です。

まずは団地の間の遊歩道を通り、 旧奈良街道に面した醍醐寺総門に向かいます 。

醍醐寺総門

総門の傍に、 世界遺産 「古都京都の文化財」の説明板と醍醐寺の駒札が掲示されています。古都京都の文化財の一つとして、醍醐寺も世界遺産として、平成6年(1994)12月17日に登録されています。

「醍醐寺」は、伽藍が山上と西麓の平地とに分かれており、山上伽藍は貞観16年(874)に、平地伽藍は延喜4年(904)に整備が始められたと伝えます。 その後たびたび火災にあい、16世紀末から17世紀初頭にかけて現在みられる姿に復興されました。

山上伽藍の 「薬師堂」 は、保安5年(1124)に再建されたもので、平安時代初期の礼堂をもたない仏堂の規模・様式を伝えています。また鎮守社清瀧宮拝殿は、永享6年(1434)に再建された懸造の建物で、意匠的には住宅風に仕上げられています。

いっぽう平地伽藍のうち、天暦5年(951)に建立された 「五重塔」 は、年代が明かな建物としては京都における現存最古のもので、その外観は雄大で安定感があり、また初層内部に両界マンダラを描く点に密教寺院としての特色がみられます。 「金堂」 は、慶長5年(1600)に紀州満願寺の金堂を移築したもので、平安時代末期の仏堂の様式を残しています。 「三宝院の表書院」 は、豊臣秀吉による慶長3年の花見に際して増改築されたもので、寝殿造りの様式が取り入れられており、またこの横に広がる庭園も秀吉が直接指示して造らせた豪華なもので、 地泉回遊式と枯山水が折衷されています 」 (説明板の転記)

世界遺産の説明板と駒札を対比的に読んで、おもしろいことに気づきました。世界遺産は文化財の視点だけで作庭を含む建造物についての説明に限定されています。駒札から抜けている要素の要点をまとめてみます。

* 醍醐寺は真言宗醍醐派の総本山

*理源大師聖宝が笠取山(上醍醐)に登って観音像を安置したのが当寺の始まり

*現在、醍醐寺の所蔵品は多くを霊宝館に保管して、春と秋に公開

ということでしょう。

「霊宝館」 は醍醐天皇1000年遠忌を記念して昭和5年(1930)に建立されたものです。

総門の内側参道から、旧奈良街道を見た景色

旧奈良街道には京阪バスの路線が通っています。

総門から幅広い参道(桜の馬場)を進むと、左側(北側)に 「三宝院」の表門と拝観受付所 があります。醍醐寺の塔頭の一つです。

平安時代、永久3年(1115)権僧正勝覚(14世座主)の創建です。

古くから醍醐寺は真言系の修験の中心となっていた のです。一方、修験道には独自の立場で活動する人々もいたようですが、江戸時代に幕府は修験道法度を定め、真言系当山派と天台系本山派のいずれかに属させたのです。 三宝院が山伏修験道当山派の総本山 となりました。しかし、明治維新後神仏分離令に続き、 明治5年(1872)に修験禁止令が出され、修験道が禁止されます 。当山派という名称は醍醐寺のホームページで見つけられません。明治の時点で、 真言宗醍醐派 という宗派に統合されてしまったようです。だが修験道の実践者が存在するのは事実でしょう。山伏姿が宗教行事の中でニュースに登場するのですから。 (資料1,2,3,4,5)

唐門(国宝)

三間一戸の檜皮葺の平唐門。中央の門扉には五三の太閤桐が輝いています。その左右には複弁十二葉の菊花文が同じサイズで配されています。秀吉がでんと控えている感じ。 (資料1)

参道の先に、 「西大門(仁王門)」 が見えます。 この門は下醍醐の入口になります。

三間一戸、入母屋造り、本瓦葺の楼門です。左右の金剛力士立像(重文)は平安時代の作です。 (資料1)

三宝院とこの門から入った下醍醐境内、霊宝館はそれぞれ別個の拝観扱いなのです。つまり、個別に拝観料が必要。

今回はウォーキング目的なので、

今回はウォーキング目的なので、この仁王門を眺めて、外周を右から回り込むようにして上醍醐への入口に向かいます。

仁王門の前で右に行くと、

「右上のだいごみち」の道標 があります。

ここを左折して下醍醐境内の境界外の道を東に進みます。

途中、フェンスごしに見える門

途中、フェンスごしに見える門 観音堂(旧大講堂)

醍醐寺は西国三十三所第十一番札所です。

観音堂(旧大講堂)

醍醐寺は西国三十三所第十一番札所です。

こちらも醍醐天皇1000年遠忌を記念して昭和5年(1930)に建立されたもの。

いよいよ 上醍醐への登山口 になりますが、 ここはまだ下醍醐の一部 です。

醍醐山の山上に准胝観音が祀られていますので、「西国第十一番霊場」の石標が立っています 。

石標の先、坂道の右手にあるのが「高王十句観音経」の経文を記した写経PR板。

なぜか鳥居が坂道の先に。

醍醐山の山上に醍醐一山の鎮守社「清滝宮」があります 。その参道にもなるからでしょう。たぶん。

一方、下醍醐の境内にも、「清滝宮」が祀られています。

鳥居をくぐると、左側に「 成身院 (じょうしんいん) 」があります。通称が「 女人堂 (にょにんどう) 」です。ここまでが下醍醐になります。

現在のお堂は江戸初期の再建といわれるもので、 本尊には山上の准胝観音の分身が祀られています 。

昔は女性が山に登れないことから、ここで山上の諸仏を拝んだそうです。

本堂正面には、 「第十一番上醍醐寺」としてご詠歌の扁額 が掛かっています。享和元年(1801)に奉納されたものです。

逆縁ももらさで救う願(がん)なれば准胝堂はたのもしきかな

本堂の前には、五体の像が祀られています。

右から地蔵菩薩、役行者、弥勒菩薩、理源大師、不動明王です。

理源大師は醍醐寺を開山した人、役行者は修験道の元祖ともいうべき人。

弥勒菩薩は、釈迦入滅後56億7000万年後に現れるとされる未来仏です。

「社会が混乱するという末法の時代に入ったとされた平安時代の11世紀初めには、未来仏である弥勒菩薩の信仰がより盛んになりました。」 (資料6)

入山の受付所の傍に、この 鳥瞰図の案内 が掲示されています。同種の案内が 醍醐寺のHPに「境内のご案内」として掲載されています。クリックしてご覧ください。

醍醐山の山頂をめざして、いよいよ参道の山道を登ります。

丁単位で距離を表示する石標が目に止まります。 「一丁」の文字の上に太く陰刻されているのは「准胝観音」を示す種字のようです。

その背後に 「三光共立会本部」という見慣れない名称の石標 も立っています。これが何かはネット検索の対象にしてみました。

「丁」表示の石標と合わせて、 一定間隔で別の種類の石標が参道の反対側に続きます 。

これが、その一つ。何が記されているのか私には判別ができません。 「金剛」という文字 がその一部として刻まれているのが識別できる程度です。

金剛という語句から連想するのは、金剛菩薩、金剛界五仏、金剛願・金剛宝・金剛幡・金剛悲の四地蔵、そして金剛石・・・・。

途中に道標もあります。

5丁目を越えてしばらく登ると、

「槍山」です。ここが「豊太閤花見跡」と称される場所。

慶長3年(1598)年3月15日 、あの秀吉がここで花見をしたといいます。

最初にご紹介した 桜の馬場から登山口を経由し五丁以上の先のここまで、道の両側に桜の木700本が植樹された というのです。さらに、 女人堂からこの槍山までの間に、名だたる武将が智恵を絞り趣向をこらした茶屋を建てた のです。八棟の茶屋に秀吉はゆるゆると立ち寄り、茶を喫し歓談しつつ、桜の花を愛で、この槍山まで登ってきたといいます。

小瀬甫庵が寛永3年(1626)までに書き継いだ『太閤記』 は、この時の茶屋について次のように詳述しています。茶屋に関わる部分を抽出してみます。

「石橋の左に当て、さび渡りたる堂に、益田少将此所を便りとして、茶屋をいとなみ一献すすめ奉る。・・・岩下聊 (いささ) か平かなる所に、松杉の大木、椎檜の老木数千本茂りあふて、日影を知ぬ地有。新庄雑齋是を寄なりと悦びつつ、茶屋を建置、物さびたる茶具などを以 (もって) 御茶を上奉りぬ。殿下一入 (ひとしお) に興じ給ふ。三番に小川土佐守茶屋を営みしが、是は前の両人に事替 (かわっ) て、手のこもりたる事をもし侍らず。三間廿間にあらましき、かやぶきして、垣はよしを以 (もって) かこひこめ、そさうなる畳をしき渡し、幕屏風をあまた所に置けり。・・・・秀吉公小川が倫をはなれたる作分 (つくりぶん) なるなりと感じ給ふ。土佐守茶屋より十五六町も上に、岩堀の便おかしき所あり。増田右衞門尉これに茶屋をしつらひ渡しつつ、・・・・五番徳善院玄以は、有べき式のかりやかた営み奉りぬ。いかにも大やうに、大躰のよきを本意とせり。六番長束太輔茶屋は、晩日に及ぶべきを兼て期せしに依て、御膳の用意なり。・・・・七番御牧勘兵衛茶屋、是もけつこうを盡 (つく) しけり。八番新庄東玉種々の異風躰をいとなみ、御機嫌を望にけり。鞍馬のふこおろしなどを沙汰し、其下に岩つたふ流れを手水に用ゐ、山居の興を盡せり。・・・・」 (資料7)

茶屋を営んだ亭主が、智恵を絞り、様々に工夫している様子が窺えます。史実がどこまでかはわかりませんが、当時の雰囲気が感じ取れます。

醍醐の花見の日によめる

あらためて名を変へて見ん深雪山埋(うづ)もる花もあらわれにけり 秀吉

花もまた君のためにと咲きいでて世にならびなき春にあふらし 淀君

醍醐山山頂まで、まだ3分の1にも至りません。

つづく

参照資料

1) 『昭和京都名所圖會 洛南』 竹村俊則著 駸々堂

2) 醍醐寺 ホームページ

3) 三宝院 :ウィキペディア

4) 修験道 :ウィキペディア

5) 当山派 :ウィキペディア

6) 『仏像の見方ハンドブック』 石井亜矢子著 池田書店 p46

7) 『太閤記 下』 小瀬甫庵著 桑田忠親校注 岩波文庫 p202-205

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

近代仏教教団と修験道 修験道と仏教 :「悠久」

「三光共立会本部」というキーワードから検索した出会いとして・・・。

修験道 :「金峯山寺四国別院 聖天寺」

修験道入門 :「醍山青年連合会」

金峯山修験本宗 総本山金峯山寺 ホームページ

本山修験宗総本山 聖護院門跡 ホームページ

羽黒修験道とは :「羽黒町観光協会」

紙本著色醍醐花見図〈/六曲屏風〉 :「文化遺産オンライン」

太閤秀吉が演出した空前絶後の「醍醐の花見」 :「キリン食生活文化研究所」

豊太閤花見行列(ほうたいこうはなみぎょうれつ) :「醍醐寺」

豊太閤花見行列 :「京都観光研究所」

世界遺産 醍醐寺 豊太閤花見行列-2014 :YouTube

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ -2 上醍醐登山道(参道)~上醍醐(醍醐山山頂)へ

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ -3 横峰峠・高塚山・牛尾観音・音羽山山頂・逢坂関址ほか へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[歩く [再録]] カテゴリの最新記事

-

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ … 2018.01.20

-

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ … 2018.01.20

-

登る [再録] 滋賀・湖北 伊吹山 2017.12.21

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.