PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 歩く [再録]

五大力堂手前の手水舎の近くから尾根道に入り進むと、「横峰峠」にでます 。横峰峠のところまで府道782号線の舗装道路が登ってきていて、尾根道との分岐になっています。 左側の尾根道を歩み、途中で高塚山に立ち寄ることになりました。

尾根道からの分岐点には、こんな 簡単な標識 を作ってくれた人がいます。なければ分岐を見過ごしてしまいそう。

高塚山への道の途中で 伏見区から山科区にかけての街並み が見えます。

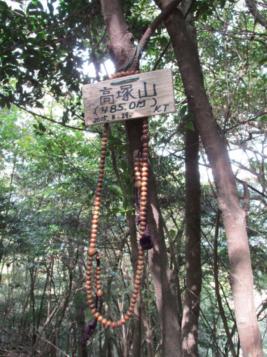

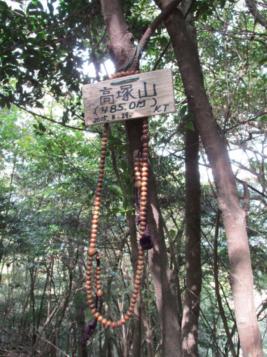

高塚山の三角点と山頂に掛けられた私製の木札 。なぜか立派な数珠が掛けてあります。

再び、分岐点まで戻り、 牛尾観音への尾根道を行きます 。 その通過点が「桜の馬場」 です。

けっこう広い平地に出ます。そこが 「桜の馬場」

です。

けっこう広い平地に出ます。そこが 「桜の馬場」

です。

ここから牛尾観音への山道を登って行きます。途中で2通りの登り道に分かれます。

いずれを登っても、この道になります。ここからはあと少しです。

牛尾観音は牛尾山の山腹にあります。この牛尾山は音羽山の一支峰という位置づけになります。

「一説に小野の仁海僧正が亡母追善のために牛皮曼荼羅を描き、その尾を当山に埋めたので、牛尾山と名づけたとつたえる」 (資料1) そうです。

境内の入口付近に、 竹垣と石標 が見え、その先に 「手水屋」 があります。

この 手水屋の木鼻と蟇股 はけっこう深い彫り物になっています。

大杉堂

手水屋の左斜め前、境内に入る左側に、 「大杉坊大権現」と「八頭竜神王」の提灯をずらりと吊したお堂 があります。

大杉坊大権現(天狗)は火を司る男性神であり、八頭龍神王(八頭龍王尊)は水を司る女性神だとか 。

「大杉坊」「宇賀神」と記された扁額が掛けてあります。 (資料2)

この日は、 牛尾観音の本堂と境内で行事が行われていました 。境内には大勢の人々が参集し、本堂の正面の縁と向拝の場所を使い、ある大学のクラブの人たちが、 和太鼓のパフォーマンスを奉納している場面 に出会いました。山伏姿の人が司会をされていました。しばらくその演奏を見聞してから、境内の一隅で昼食休憩です。

事後に調べてみると、 この10月17日は、秋季御開帳・大般若経転読法要(本尊の公開) が行われる行事日だったのです。

「牛尾観音」は通称で、正式には「法厳寺」というお寺です 。 山号は かつては牛尾山、現在は 「牛王山」 だそうです。 真言宗系で単立の本山修験宗のお寺 。

本尊は十一面千手観音 、天智天皇の自刻とされるもので秘仏です。脇壇には行叡居士や延鎮法師の像を安置され、 不動明王・毘沙門天像も 安置されているそうです、 (資料1,2,3)

本堂の向拝の木鼻と蟇股はなかなか見応えと力強さのあるものです。

現在の本堂は元禄2年(1689)の再建によるもの だとか。

垂仁天皇(前29~70)の指示により大国ノ不遅が牛尾山の山頂に祠を建立したのがはじまりとされ、奈良時代、光仁天皇の宝亀元年(770)に賢心法師により開基されたと伝わっています。平安時代前期には、清水寺の開山延鎮法師が仏閣を建立し、清水の奧の院とも称されたことがあるようです。もとは現在地よりも400m余山上に伽藍が建立されていたそうです。しかし中世に衰微し、その後現在の地に移ったといいます。

豊臣秀吉による再興、その後に衰微、そして再び近世に再興されて現在に至るのです。大石内蔵助が仇討成就の祈願をしたお寺でもあり、勤王の志士らが密議に利用した寺でもあるそうです。 (資料1,2,3)

平安中期以降に、観音信仰が流行し、この寺も霊場として栄え、今は「京都通称寺」の会員となっているお寺です。 (資料1,3)

本堂の前方左方向で境内の端近くに 「護摩堂」 があります。ここには 不動明王像 が 祀られています。

護摩堂の建物からみて正面の左側に 「大弁財天」の石標 が立っており、

建物の左斜め方向には石鳥居を備えた 「天龍王神」の石碑 が祀られています。

この石標の陰になりますが、手水鉢があり、その傍に置かれた石板には次の語句が刻されています。

如来同智 明王智水 身内身外 正理清淨 祐峯

この石鳥居の対極は、本堂の正面に向かって右側になりますが、本堂の右斜め奥に、もう一つの石鳥居が見えます。行事が行われていたので、近づけませんでした。

手水屋の右側、上掲の竹垣の内側に、この観音像と南無大師遍照金剛像が安置されています。

観音像の背後の塀には「西国三十三ヶ所霊場」の寺名一覧が掲示され、南無大師遍照金剛像の背後には「四国八十八所霊場」の寺名一覧が掲示されています。

このそれぞれの像の周囲は御砂踏み場となっています 。それぞれの霊場の砂が集めて納められているので、それぞれの周囲を巡れば、各霊場を巡った功徳があるという主旨の説明があります。信仰心があっても遠方まで出かけるゆとりのない人々にはありがたい場所といえるでしょう。

南無大師遍照金剛像の前を通り過ぎ、 突き当たりにあるこの簡便な標識が牛尾観音から音羽山への登山道を示しています。幅の細い階段状の登山道があります。こ こを登れると、

さらにこの標識のところを進みます。

さらにこの標識のところを進みます。

途中にある道標

鉄塔の傍を通過します。

鉄塔の傍を通過します。

こんな瘤のできた木が目にとまりました。

こんな瘤のできた木が目にとまりました。

音羽山山頂まで900mという道標 が見えます。

さらに、この道標も

まずは、ちょっと「パノラマ台」に立ち寄ってから、音羽山山頂に行くことに。

滋賀県側瀨田川の景色が遠望できる場所です。道標からそれほどの距離はありませんでした。

眺望を楽しんで、パノラマ台から引き返し、音羽山へ。

平らな広い場所に出て、音羽山頂上が間近になります。

音羽山山頂の三角点

音羽山山頂の三角点

この山頂にも鉄塔があります。琵琶湖側の風景が見えます。

デジカメをズームアップすると 「琵琶湖大橋」 が望めます。

京都側の景色 をしばらく眺めていました。

京都にはほかに東山清水の音羽山、洛北一乗寺の音羽山があります 。

この音羽山は古来、歌枕として知られた名山 です。 北は逢坂山に接し、南は醍醐山に連なっています 。

現在はこの山の中央を新幹線のトンネルが東西方向に通じていますので、この山頂から新幹線が上下線で走っているのを遠望できます。

平安時代にこんな歌が詠まれています。 (資料1,4)

音羽山をこえける時に郭公のなくをききてよめる

おとは山けさこえくれば郭公こずゑはるかに今ぞなくなる 紀 友則 古今集 142

石山にまうでける時、音羽山の紅葉を見てよめる

秋風のふきにし日よりおとは山峰のこずゑも色づきにけり 紀 貫之 古今集 256

おとはの山のほとりにて、人とわかるとてよめる

おとは山こだかくなきて郭公君が別れををしむべらなり 紀 貫之 古今集 384

山夕立

夕立は早や山科の奧晴れて音羽になびく浮き雲の空 冷泉為尹 為尹卿千首 夏歌

山頂から再び、道標のところまで戻り、下山に入ります。

途中で、道標を辿りつつ下山。

逢坂山関址

この手前の国道脇で、大津駅方向に向かうメンバーと別れます。

そのため古来の歌枕書は「あふさか(逢坂・相坂)」を近江国としてきたそうです。私たちは逢坂という漢字で覚えています。一般にはこの字を書くのですが、藤原定家は「相坂」と書くことが多かったとか。 (資料5、以下引用歌も同じ)

一番良く知られている歌はやはりこれでしょう。

これやこの行くも帰るも別れつつ知るも知らぬも逢坂の関 蝉丸 後撰集・雑一

あれっと思われた方、

これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも逢坂の関 じゃないのかと・・・。

『百人一首』には、蝉丸の歌として第三句がこちらの文言で収載されています。上の方は『後撰集』の記載なのです。

文意がどう変化するかが興味深いところです。

後撰集: これがまあ、行く人も帰る人も、また知っている人も知らぬ人も、再びここで逢うという逢坂の関なのだなあ。 (資料5)

百人一首: これがかの有名な逢坂の関だ。旅立つ人も帰ってくる人も、知り合い同士も見知らぬ同士も、ここで出会って別れるといわれているよ。 (資料6)

この逢坂の関は大化2年(646)に設置されたそうです。 『万葉集』巻十五に次の歌が載っています。

我妹子 (わぎもこ) に逢坂山を越えてきて泣きつつ居れどあふよしもなし

紀貫之 が詠んだ有名な歌は

逢坂の関の清水にかげ見えて今や引くらむ望月の駒 拾遺集・秋

「信濃望月の牧場から馬を引いて上京する駒牽きの行事のために逢坂の関まで駒迎えに出かけた光景を屏風の絵にし、それを歌によんだ」 (資料5) というものです。

貫之は、「かつ越えて別れもゆくか逢坂は人だのめなる名にこそありけれ」 (古今集・離別歌 390) というのも詠んでいます。

同様に、 清少納言 が当意即妙の返歌を詠んだものとして有名な歌があります。

夜をこめて鳥の空音ははかるともよに逢坂の関はゆるさじ 後拾遺集 940

です。『百人一首』の62番。藤原行成との教養人同士のハイレベルな社会的応酬を歌で交わしたというエピソードのあるものです。

文意は「夜の明けないうちに、鶏の鳴きマネをして、函谷関(かんこくかん)はだませたとしても、逢坂の関はそうはいきません。私はけっして逢いませんよ」 (資料6)

中国、斎の孟嘗君 (もうしょうくん) のとった戦術を下敷きにしているのです。清少納言が己の知識をはばからずに堂々と披露している応答です。

蝉丸神社への石段傍

逢坂の関のすぐ近くにあります。蝉丸は逢坂の関の傍に住んでいた隠者だといわれています。

「盲目ながら琵琶の名手で、じつは醍醐天皇のご落胤だという伝説もある」 (資料6) のです。

その蝉丸を祀ったのがこの蝉丸神社です。 祭神は蝉丸大神猿田彦命 です。

なのですが、蝉丸神社は2つあります。もう一つは、「関蝉丸神社」です。

こちらは「探訪 [再録] 滋賀・大津を歩く その2 -3 蝉丸神社(関蝉丸神社・下社)」というブログ記事にまとめて再録しご紹介しています。 こちらからご覧いただけるとうれしいです。

この前を通り、京阪電車大谷駅に 。今回のウォーキングの終着点です。

音羽山山頂から逢坂山辺りの地図(国土地位理院)はこちらをご覧ください。

逢坂関址・蝉丸神社付近はこちらの地図(Mapion)をご覧ください。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 『昭和京都名所圖會 洛南』 竹村俊則著 駸々堂 p309-311

2) 法厳寺(牛尾観音)(山科区) :「京都風光」

3) 牛尾観音(法厳寺) :「京の通称寺」公式ホームページ

4) 『古今和歌集』 窪田章一郎校注 角川ソフィア文庫

5) 『歌枕歌ことば辞典 増補版』 片桐洋一著 笠間書院 p26-27

6) 『こんなに面白かった「百人一首」』 吉海直人著 PHP文庫 p52-53

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

本山修験宗総本山 聖護院門跡 ホームページ

大杉坊大権現の天狗杉 牛尾山法厳寺(ほうごんじ)のスギ :「京都市都市緑化協会」

南無大師返照金剛 :「大師寺」

清少納言 62番 :「ちょっと差がつく百人一首講座」

函谷関 :ウィキペディア

孟嘗君 :ウィキペディア

蝉丸 千人万首 :「やまとうた」

今昔物語の蝉丸伝説(巻第二十四の第二十三話)を掲載されています。

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ -1 醍醐寺総門~成身院女人堂~槍山(醍醐の花見)へ

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ -2 上醍醐登山道(参道)~上醍醐(醍醐山山頂)へ

五大力堂手前の手水舎の近くから尾根道に入り進むと、「横峰峠」にでます 。横峰峠のところまで府道782号線の舗装道路が登ってきていて、尾根道との分岐になっています。 左側の尾根道を歩み、途中で高塚山に立ち寄ることになりました。

尾根道からの分岐点には、こんな 簡単な標識 を作ってくれた人がいます。なければ分岐を見過ごしてしまいそう。

高塚山への道の途中で 伏見区から山科区にかけての街並み が見えます。

高塚山の三角点と山頂に掛けられた私製の木札 。なぜか立派な数珠が掛けてあります。

再び、分岐点まで戻り、 牛尾観音への尾根道を行きます 。 その通過点が「桜の馬場」 です。

けっこう広い平地に出ます。そこが 「桜の馬場」

です。

けっこう広い平地に出ます。そこが 「桜の馬場」

です。

ここから牛尾観音への山道を登って行きます。途中で2通りの登り道に分かれます。

いずれを登っても、この道になります。ここからはあと少しです。

牛尾観音は牛尾山の山腹にあります。この牛尾山は音羽山の一支峰という位置づけになります。

「一説に小野の仁海僧正が亡母追善のために牛皮曼荼羅を描き、その尾を当山に埋めたので、牛尾山と名づけたとつたえる」 (資料1) そうです。

境内の入口付近に、 竹垣と石標 が見え、その先に 「手水屋」 があります。

この 手水屋の木鼻と蟇股 はけっこう深い彫り物になっています。

大杉堂

手水屋の左斜め前、境内に入る左側に、 「大杉坊大権現」と「八頭竜神王」の提灯をずらりと吊したお堂 があります。

大杉坊大権現(天狗)は火を司る男性神であり、八頭龍神王(八頭龍王尊)は水を司る女性神だとか 。

「大杉坊」「宇賀神」と記された扁額が掛けてあります。 (資料2)

この日は、 牛尾観音の本堂と境内で行事が行われていました 。境内には大勢の人々が参集し、本堂の正面の縁と向拝の場所を使い、ある大学のクラブの人たちが、 和太鼓のパフォーマンスを奉納している場面 に出会いました。山伏姿の人が司会をされていました。しばらくその演奏を見聞してから、境内の一隅で昼食休憩です。

事後に調べてみると、 この10月17日は、秋季御開帳・大般若経転読法要(本尊の公開) が行われる行事日だったのです。

「牛尾観音」は通称で、正式には「法厳寺」というお寺です 。 山号は かつては牛尾山、現在は 「牛王山」 だそうです。 真言宗系で単立の本山修験宗のお寺 。

本尊は十一面千手観音 、天智天皇の自刻とされるもので秘仏です。脇壇には行叡居士や延鎮法師の像を安置され、 不動明王・毘沙門天像も 安置されているそうです、 (資料1,2,3)

本堂の向拝の木鼻と蟇股はなかなか見応えと力強さのあるものです。

現在の本堂は元禄2年(1689)の再建によるもの だとか。

垂仁天皇(前29~70)の指示により大国ノ不遅が牛尾山の山頂に祠を建立したのがはじまりとされ、奈良時代、光仁天皇の宝亀元年(770)に賢心法師により開基されたと伝わっています。平安時代前期には、清水寺の開山延鎮法師が仏閣を建立し、清水の奧の院とも称されたことがあるようです。もとは現在地よりも400m余山上に伽藍が建立されていたそうです。しかし中世に衰微し、その後現在の地に移ったといいます。

豊臣秀吉による再興、その後に衰微、そして再び近世に再興されて現在に至るのです。大石内蔵助が仇討成就の祈願をしたお寺でもあり、勤王の志士らが密議に利用した寺でもあるそうです。 (資料1,2,3)

平安中期以降に、観音信仰が流行し、この寺も霊場として栄え、今は「京都通称寺」の会員となっているお寺です。 (資料1,3)

本堂の前方左方向で境内の端近くに 「護摩堂」 があります。ここには 不動明王像 が 祀られています。

護摩堂の建物からみて正面の左側に 「大弁財天」の石標 が立っており、

建物の左斜め方向には石鳥居を備えた 「天龍王神」の石碑 が祀られています。

この石標の陰になりますが、手水鉢があり、その傍に置かれた石板には次の語句が刻されています。

如来同智 明王智水 身内身外 正理清淨 祐峯

この石鳥居の対極は、本堂の正面に向かって右側になりますが、本堂の右斜め奥に、もう一つの石鳥居が見えます。行事が行われていたので、近づけませんでした。

手水屋の右側、上掲の竹垣の内側に、この観音像と南無大師遍照金剛像が安置されています。

観音像の背後の塀には「西国三十三ヶ所霊場」の寺名一覧が掲示され、南無大師遍照金剛像の背後には「四国八十八所霊場」の寺名一覧が掲示されています。

このそれぞれの像の周囲は御砂踏み場となっています 。それぞれの霊場の砂が集めて納められているので、それぞれの周囲を巡れば、各霊場を巡った功徳があるという主旨の説明があります。信仰心があっても遠方まで出かけるゆとりのない人々にはありがたい場所といえるでしょう。

南無大師遍照金剛像の前を通り過ぎ、 突き当たりにあるこの簡便な標識が牛尾観音から音羽山への登山道を示しています。幅の細い階段状の登山道があります。こ こを登れると、

さらにこの標識のところを進みます。

さらにこの標識のところを進みます。

途中にある道標

鉄塔の傍を通過します。

鉄塔の傍を通過します。

こんな瘤のできた木が目にとまりました。

こんな瘤のできた木が目にとまりました。

音羽山山頂まで900mという道標 が見えます。

さらに、この道標も

まずは、ちょっと「パノラマ台」に立ち寄ってから、音羽山山頂に行くことに。

滋賀県側瀨田川の景色が遠望できる場所です。道標からそれほどの距離はありませんでした。

眺望を楽しんで、パノラマ台から引き返し、音羽山へ。

平らな広い場所に出て、音羽山頂上が間近になります。

音羽山山頂の三角点

音羽山山頂の三角点

この山頂にも鉄塔があります。琵琶湖側の風景が見えます。

デジカメをズームアップすると 「琵琶湖大橋」 が望めます。

京都側の景色 をしばらく眺めていました。

京都にはほかに東山清水の音羽山、洛北一乗寺の音羽山があります 。

この音羽山は古来、歌枕として知られた名山 です。 北は逢坂山に接し、南は醍醐山に連なっています 。

現在はこの山の中央を新幹線のトンネルが東西方向に通じていますので、この山頂から新幹線が上下線で走っているのを遠望できます。

平安時代にこんな歌が詠まれています。 (資料1,4)

音羽山をこえける時に郭公のなくをききてよめる

おとは山けさこえくれば郭公こずゑはるかに今ぞなくなる 紀 友則 古今集 142

石山にまうでける時、音羽山の紅葉を見てよめる

秋風のふきにし日よりおとは山峰のこずゑも色づきにけり 紀 貫之 古今集 256

おとはの山のほとりにて、人とわかるとてよめる

おとは山こだかくなきて郭公君が別れををしむべらなり 紀 貫之 古今集 384

山夕立

夕立は早や山科の奧晴れて音羽になびく浮き雲の空 冷泉為尹 為尹卿千首 夏歌

山頂から再び、道標のところまで戻り、下山に入ります。

途中で、道標を辿りつつ下山。

逢坂山関址

この手前の国道脇で、大津駅方向に向かうメンバーと別れます。

そのため古来の歌枕書は「あふさか(逢坂・相坂)」を近江国としてきたそうです。私たちは逢坂という漢字で覚えています。一般にはこの字を書くのですが、藤原定家は「相坂」と書くことが多かったとか。 (資料5、以下引用歌も同じ)

一番良く知られている歌はやはりこれでしょう。

これやこの行くも帰るも別れつつ知るも知らぬも逢坂の関 蝉丸 後撰集・雑一

あれっと思われた方、

これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも逢坂の関 じゃないのかと・・・。

『百人一首』には、蝉丸の歌として第三句がこちらの文言で収載されています。上の方は『後撰集』の記載なのです。

文意がどう変化するかが興味深いところです。

後撰集: これがまあ、行く人も帰る人も、また知っている人も知らぬ人も、再びここで逢うという逢坂の関なのだなあ。 (資料5)

百人一首: これがかの有名な逢坂の関だ。旅立つ人も帰ってくる人も、知り合い同士も見知らぬ同士も、ここで出会って別れるといわれているよ。 (資料6)

この逢坂の関は大化2年(646)に設置されたそうです。 『万葉集』巻十五に次の歌が載っています。

我妹子 (わぎもこ) に逢坂山を越えてきて泣きつつ居れどあふよしもなし

紀貫之 が詠んだ有名な歌は

逢坂の関の清水にかげ見えて今や引くらむ望月の駒 拾遺集・秋

「信濃望月の牧場から馬を引いて上京する駒牽きの行事のために逢坂の関まで駒迎えに出かけた光景を屏風の絵にし、それを歌によんだ」 (資料5) というものです。

貫之は、「かつ越えて別れもゆくか逢坂は人だのめなる名にこそありけれ」 (古今集・離別歌 390) というのも詠んでいます。

同様に、 清少納言 が当意即妙の返歌を詠んだものとして有名な歌があります。

夜をこめて鳥の空音ははかるともよに逢坂の関はゆるさじ 後拾遺集 940

です。『百人一首』の62番。藤原行成との教養人同士のハイレベルな社会的応酬を歌で交わしたというエピソードのあるものです。

文意は「夜の明けないうちに、鶏の鳴きマネをして、函谷関(かんこくかん)はだませたとしても、逢坂の関はそうはいきません。私はけっして逢いませんよ」 (資料6)

中国、斎の孟嘗君 (もうしょうくん) のとった戦術を下敷きにしているのです。清少納言が己の知識をはばからずに堂々と披露している応答です。

蝉丸神社への石段傍

逢坂の関のすぐ近くにあります。蝉丸は逢坂の関の傍に住んでいた隠者だといわれています。

「盲目ながら琵琶の名手で、じつは醍醐天皇のご落胤だという伝説もある」 (資料6) のです。

その蝉丸を祀ったのがこの蝉丸神社です。 祭神は蝉丸大神猿田彦命 です。

なのですが、蝉丸神社は2つあります。もう一つは、「関蝉丸神社」です。

こちらは「探訪 [再録] 滋賀・大津を歩く その2 -3 蝉丸神社(関蝉丸神社・下社)」というブログ記事にまとめて再録しご紹介しています。 こちらからご覧いただけるとうれしいです。

この前を通り、京阪電車大谷駅に 。今回のウォーキングの終着点です。

音羽山山頂から逢坂山辺りの地図(国土地位理院)はこちらをご覧ください。

逢坂関址・蝉丸神社付近はこちらの地図(Mapion)をご覧ください。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 『昭和京都名所圖會 洛南』 竹村俊則著 駸々堂 p309-311

2) 法厳寺(牛尾観音)(山科区) :「京都風光」

3) 牛尾観音(法厳寺) :「京の通称寺」公式ホームページ

4) 『古今和歌集』 窪田章一郎校注 角川ソフィア文庫

5) 『歌枕歌ことば辞典 増補版』 片桐洋一著 笠間書院 p26-27

6) 『こんなに面白かった「百人一首」』 吉海直人著 PHP文庫 p52-53

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

本山修験宗総本山 聖護院門跡 ホームページ

大杉坊大権現の天狗杉 牛尾山法厳寺(ほうごんじ)のスギ :「京都市都市緑化協会」

南無大師返照金剛 :「大師寺」

清少納言 62番 :「ちょっと差がつく百人一首講座」

函谷関 :ウィキペディア

孟嘗君 :ウィキペディア

蝉丸 千人万首 :「やまとうた」

今昔物語の蝉丸伝説(巻第二十四の第二十三話)を掲載されています。

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ -1 醍醐寺総門~成身院女人堂~槍山(醍醐の花見)へ

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ -2 上醍醐登山道(参道)~上醍醐(醍醐山山頂)へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[歩く [再録]] カテゴリの最新記事

-

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ … 2018.01.20

-

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ … 2018.01.18

-

登る [再録] 滋賀・湖北 伊吹山 2017.12.21

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.