PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照

寺院の境内の多くには、鐘楼があり、 梵鐘 が吊り下げてあります。

今回は、 京の洛南、伏見・深草 にある 「瑞光寺」の梵鐘から 始めます。

梵鐘のほぼ全体

を撮りました。

梵鐘のほぼ全体

を撮りました。 龍がいます!

龍がいます!

梵鐘の縦帯と称する箇所に 龍を見つけたのです。梵鐘の表面にこれほど大きな姿の龍像を象っているのに出会ったのはここだけです。ということで、最初にご紹介。

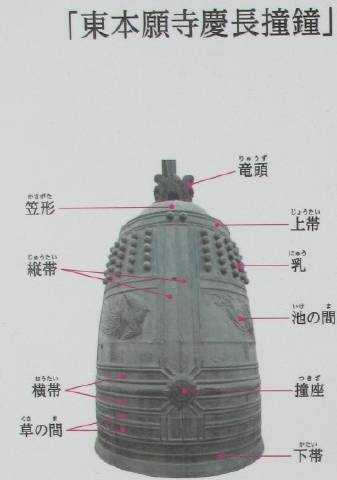

梵鐘の各部名称については、ネット情報でわかりやすい情報を得ましたので補遺にご紹介しています。ご覧ください。参照資料の中にも説明を含む記事があります。

「梵鐘」 という言葉について調べてみますと、梵鐘の 梵は古代インドのサンスリット語のBRAHMAを音訳した漢字 だそうです。 神聖・清浄の意味を持ち、清らかさを表す言葉 だと言います。また、古代インドのサンスクリット語そのものは梵語と称されてきています。つまり、梵鐘は神聖・清浄な鐘という意味になるようです。 (資料1,2,3)

それと、梵鐘を吊り下げる部分が撮りやすかったことも理由の一つです。

この部分、 「龍頭(リュウズ)」 と称されます。その名の通り、ここには龍頭が様々にデフォルメされたバリエーションを見ることができます。どの鐘にもある部分、懸吊装置です。

ところがこれがなかなかうまく撮れません。

梵鐘の表面を見回しても龍像を見つけることはなく、龍頭だけというのがほとんどです。

見上げることになりますので、その龍頭がうまく撮れないというのが残念なところ。

ここではたまたま龍頭が撮りやすかった事例を含めて、鐘楼・梵鐘で見つけた龍をご紹介していきます。龍頭だけのご紹介事例は、梵鐘の表面に龍像がいなかったとご理解ください。(私が見落としたというケースはあり得ます)

洛南でもう一カ所 気づきました。 北西方向の上鳥羽へ 飛びます。

2014.2.27

2014.2.27「實相寺」 (日蓮宗、鍋ヶ淵町)というお寺です。

近鉄京都線上鳥羽駅から歩いて20分ほどのところにあるお寺。

龍頭はこんな感じ。

梵鐘の下辺、 下帯と称されるところに、龍が 陽刻されています。

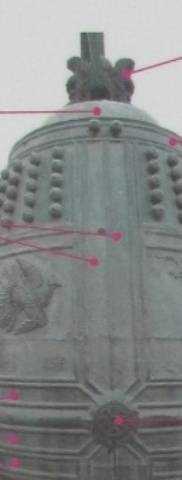

ここから、 洛中に飛びましょう。めざすは「東本願寺」 。

2017.3.1

2017.3.1

訪れた時は、この梵鐘が境内の一隅に 仮置き されている時でしたので、 眼の高さくらいでこの龍頭を撮ることができました。 傍に仮設の案内板があり、 1602年に鋳造された鐘で、「東本願寺撞鐘(梵鐘)」 と明示されていました。

2020.11.18

2020.11.18再訪した時には、 阿弥陀堂門に近いところ に建つ買い物広場の建物の南側に 展示保存されて いました。東側から撮った全景です。

案内板

も詳しい説明で掲示されています。

案内板

も詳しい説明で掲示されています。

次は、寺町通三条へ 。

2014.2.17

寺町通三条上ルに 「天性寺」 (浄土宗、天性寺前町)があります。

この梵鐘の池ノ間には天女が陽刻されています。一方、 梵鐘の下辺 を眺めますと、

下帯に龍がいます。

寺町通をさらに北上し、 「阿弥陀寺」に飛びます。

2014.2.17

2014.2.17

龍の表情がちょっとユーモラス で親しみを感じます。

余談です。 この梵鐘の縦帯の箇所に3つの小さな孔 が見えます。

過去に史跡探訪講座に参加して知った余所のお寺での私の経験からの推測です。

ここに太平洋戦争末期の痕跡が残っていると考えられます。当時寺院の鐘すらが国策としての金属供出の対象物にされたそうです。回収後、鐘の金属成分分析などの必要性から、サンプル収集として鐘に小孔を穿ったとのこと。孔が穿たれたけれど、鋳つぶされずに終戦となり、戦後に返還された鐘を眼にしていました。そういう鐘が各地にあるようです

たぶんこの梵鐘もその例ではないか・・・・と思います(未確認ですが)。

さて、洛東へ。 まずは、三条通を東に 粟田口まで飛びます。

「佛光寺本廟」 (真宗佛光寺派、鍛冶町) の山門 が三条通南側に北面する形で見えます。

ここの 龍頭

はこんな感じです。

ここの 龍頭

はこんな感じです。

梵鐘を見ますと、 円形の撞座の上の縦帯には 、 蓮華座の上に「南無阿弥陀仏」の名号 が陽刻されています。この鐘を撮った時には、名号に眼が向かっていました。

しかし、よく見ると、下帯の部分に

龍がいます。機会を見つけてこれらの龍にフォーカスを当てて撮ってみたいと思っています。

余談ですが、龍頭の向きについて です。

東本願寺の梵鐘が一つの対比事例に なります。

2017.3.1

2017.3.1こちらは 仮置きされていた時の梵鐘の全景 です。それに対して、

こちらは 現在の掲示案内写真の部分拡大 です。

池ノ間に天女と鳥(鳳)が象られているのですが、両図を対比すると90度向きがずれています。

案内板の写真の 撞座と梵鐘を吊すために龍頭に穿たれた孔が同じ向きに なっています。

つまり、 龍頭の長軸線が鐘を撞く方向と直交する形に なっています。

それに対して、 こちらは現在、東本願寺の鐘楼で使用されている梵鐘 です。

こちらをご覧いただくと、 龍頭は撞座と同じ方向を向いています 。それは、龍頭の孔に通された太い吊り金具がU字形に見えることからわかります。 龍頭の長軸線と鐘を撞く方向が一致しています。

梵鐘の龍頭の付き方には、この二種類がある ことに気づきます。

この龍頭の付き方が、鐘が撞かれたときの鐘の響きとどのように相関するのか?

ネット検索して調べてみた範囲では、情報に出会えず不詳です。

しかし、次の点について解説している記事を入手しました。それを参考にしますと、和鐘の基本的な形状は奈良時代から江戸時代まで変化はありません。しかし鐘を撞く方向(2つの撞座を結ぶ線)と龍頭の長軸線の方向が、奈良から平安時代前期の鐘は、原則直交する形式だそうです。平安時代後期以降の鐘では、鐘を撞く方向と龍頭の長軸線の方向が原則同一方向に変化していると言います。 (資料2)

この2種類の形式の梵鐘について、文化遺産オンラインのサイトの「梵鐘」の項で、事例を手軽に見られて参考になります。アクセスしてみて、ぜひご覧ください。 (資料4)

次回は洛東の続きから始めます。

つづく

参照資料

1) 梵鐘の歴史と音色について :「株式会社ナベヤ」

2) 梵鐘 :ウィキペディア

3) 梵鐘の概要 :「織田文化歴史館」

4) 梵鐘 :「文化遺産オンライン」

補遺

梵鐘の各部名称 :「山口ケーブルビジョン」

元政庵 瑞光寺 :「日蓮宗 いのちに合掌」

正覚山實相寺 ホームページ

真宗大谷派 東本願寺 ホームページ

浄土宗天性寺 :「寺町専門店会商店街振興組合」

織田信長が眠る寺・阿弥陀寺 :「京都ツウ読本」

佛光寺本廟 ホームページ

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

「観照 辰年 時空を跨ぎ龍の棲息地へ」 記事一覧

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照] カテゴリの最新記事

-

観照 庭の花 オーシャンブルーが再び… 2024.09.26 コメント(2)

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探し… 2024.09.24

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探し… 2024.09.21

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.