PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照

2018.7.14

綾小路通西洞院東入ル、あるいは綾小路通新町西入ルは、そこは 「矢田町」 。

「伯牙山」 のあるところです。

かつては「琴割山」と称され てきて、明治4年(1871)に「伯牙山」に改称したそうです。

中国・春秋時代の琴の名手・伯牙は、鐘子期という伯牙の琴演奏の真価を味わえる友人を無くした時、琴の弦を断ち二度と琴を弾かなくなったと言います。この逸話が親友を示す「知音」の由来になったと言います。 (資料1)

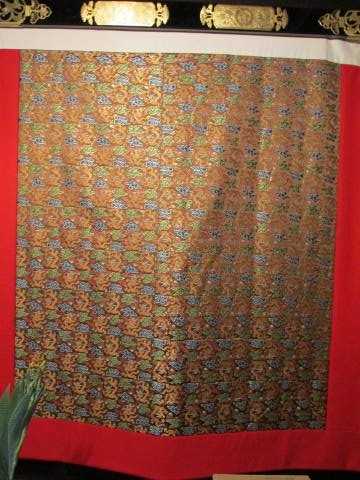

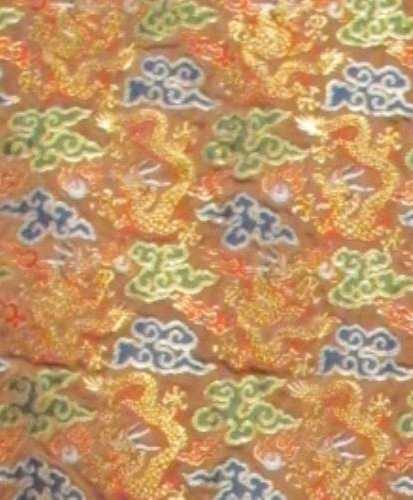

宵山の会所飾りで見たのがこの 龍文様の錦の前懸 です。

強引に拡大して みました。ここに 龍がびっしりといます!!

2023.7.17

2023.7.172023年の巡行時の伯牙山 の正面、「慶寿裂」と称される前懸の下に、上掲懸装品が使われています。

余談です。この景色は、河原町通御池の辻(交差点)の北東側から撮った景色 です。

山鉾の巡行方向は、河原町通を北に進んできて、この写真のビルの右方向になる御池通に90度曲がって西へ巡行します。この先の御池通には観覧席が設けられています。

すると、この伯牙山の向きが違いますね。

これは山の場合、この辻で単に90度曲がって御池通に進むのではなく、山自体を舁き手の人々が方に担ぎ上げて、 辻で数回くるくると回し、山の各側面を観覧者が見られるパフォーマンス を行うのです。

鉾と鉾の形式の山が「辻回し」をする代わりになっていると、私は解釈しています。

どの山も行われています。それが辻で見物する楽しみでもあります。

洛中洛外図の巡行風景を見ますと、かつての巡行は山を担いで巡行したのでしょうが、現在の山には、小型の車輪が設けてありますので、直線方向は押していくことで巡行できる形です。

西洞院通に引き返し、北に 向かいます。綾小路通の一筋北は四条通です。

四条通の南側歩道から、四条通を横断して西洞院通上ルには「蟷螂山」、四条通の北側の西方向には「四条傘鉾」、東方向には「郭巨山」が見えます。

私の宵山巡りの経験では、 四条傘鉾と郭巨山では龍を見つけていません 。見落としているのかもしれませんが・・・・。そこで、四条傘鉾と郭巨山はスキップします。

四条通を横断し、西洞院通上ルは「蟷螂(トウロウ)山町」 。 蟷螂はカマキリ を意味します。

「蟷螂山」

2017.7.15

「蟷螂山」

2017.7.15蟷螂山は「蟷螂の斧を以て隆車の隧を禦がんと欲す」という中国の故事に由来 し、南北朝時代に、足利義詮軍に挑んで戦死した 公卿、四条隆資(1292~1352)の戦いぶりを象徴した と言います。四条隆資はこの辺りに住んでいた公卿で、 四条家の御所車を模した そうです。 (資料2)

山に小型の御所車が搭載され、御所車の屋根に大きなカマキリが 乗っています。

このカマキリはカラクリ人形 で、 前脚と翅が動く仕掛け になっています。御所車の車輪も回転するようです。カマキリの動きは見物していますが、車輪は記憶がありません。

カマキリも巡行中、始終動かされるわけではないようですので、見られるかどうか、観覧者には運不運がありますね。

2022.7.13

2022.7.13蟷螂山の山建てを見物しているときに撮ったものです。

御所車の御簾が巻き上げた状態です。 御簾の左右にご注目!

御所車の 左側面の御簾の両側には降龍 が装飾されています。

2017.7.15

2017.7.15右側面は、逆に昇龍 が装飾されています。いずこでも、 昇龍・降龍は一対 です。

2017.7.15

2017.7.15御所車の右側面 です。御簾は下がっています。 宵山で普通にみる景色 です。

御所車を牛に曳かせる 轅(ナガエ)の根元のすぐ傍に、 龍頭 が彫刻されています。

同様に、 左側の轅の傍にも龍頭が 見えます。

2023.7.17

2023.7.17

2023年の巡行風景 。宵山での保護のための覆屋がない本来の姿が良いですね。

四条通に戻って東に進み、 新町通を上ルと「小結棚町」 です。

そこに 「放下鉾」 があります。鉾の上に立つ真木の中程の 「天王座」に放下僧の像を祀ることに由来する鉾名 です。駒形提灯に見える赤色の文様が、鉾頭に掲げられ、日・月・星の三光が下界を照らす形を象徴しています。この形が州浜に似ていることから 「すはま鉾」という別称も あります。

2023.7.17

2023.7.172023年の巡行 の時の景色です。河原町通御池の交差点で 「辻回し」の準備をしている場面 です。車輪の車軸は固定されていますので、車輪は前後方向に回転するだけ。そこで、車輪に対して割竹を敷き並べ、水を撒いて、その上を滑らせるて強引に一定の角度回転させるのです。

2022.7.13

2022.7.13この鉾の天水引に着目してください。

2017.7.15

2017.7.15天水引が四側面に 懸けてあります。そこに 雲龍文様が刺繍されています 。

2023.7.17

2023.7.172023年の巡行の時の下水引で龍は無縁です。しかし

2017.7.15

2017.7.152017年は、龍を描いた下水引が 懸けられました。

放下鉾から新町通を北へ。四条通から一筋北側の錦小路通に右折します。

「天神山町」に「霰天神山」がありますが、龍と出会っていませんのでスキップします。

祇園祭・前祭 山鉾地図 (資料3)

ここで一区切りとします。次回は前祭・宵山巡りの最後です。

つづく

参照資料

*京都市作成の駒札

1) 祇園祭 伯牙山の名宝 :「京都文化博物館」

2) 蟷螂山 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)

3) 祇園祭山鉾巡行路 前祭 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)

補遺

放下鉾保存会 公式アカウント :「instagram」

祇園祭 山鉾篇 :「フィールド・ミュージアム京都」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

「観照 辰年 時空を跨ぎ龍の棲息地へ」 記事一覧

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照] カテゴリの最新記事

-

観照 大阪 あべのハルカス 16階から… 2024.06.15

-

観照 大阪 あべのハルカス美術館 [徳… 2024.06.14

-

観照 京都・下京 風俗博物館 2024年2月… 2024.06.09 コメント(3)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.