全462件 (462件中 1-50件目)

-

スプリングエフェメラル大地に萌える

落ち葉や枯れ草をかき分けて一斉に芽吹きます。大きな草花が現れる前に花を咲かせ木の葉が茂り緑が大地を覆うころ静かに眠りにつきます。フクジュソウ アズマイチゲ キバナノアマナエゾエンゴサクオオバナノエンレイソウ

2009年04月13日

コメント(1)

-

花笑みという言葉

何気なく開いた本に花笑みという意味がわからない文が出てきた。調べると花が咲くこと、蕾がほころぶことをいうとある。実にすばらしい言葉と感心させられて似た言葉を調べてみると花が微笑む。花笑(かしょう、はなえみ)。山笑うなど自然の情景に笑うという言葉たくさんあるのに驚きました。北海道日高地方ではまだ早春という感じだが僅かに草木が微笑み始めてます。フクジュソウ 東から西へと常に太陽に向って花が動きます。ふきのとう 雄花(左)と雌花(右)が並んでいました。夫婦でしょうか?。ザゼンソウ だるまさんを思い出します。

2009年04月10日

コメント(4)

-

装飾花のないノリウツギ、ヒダカノリウツギ

意識して散策していると装飾花のないノリウツギが意外とあるもんですね。両性花ばかりのタイプを品種ヒダカノリウツギという名が付いている。装飾化ばかりなのがミナヅキ(園芸種?)というそうです。ヒダカノリウツギ。ノリウツギ、ミナヅキ。花の咲き始めてから折に触れいろいろなところで観察してきたのだが当然のことだが装飾化の多少が連続していてわけることができないのもある。頭の毛と一緒だね。フサフサからツルツルまでそれぞれの主観によって分けるより仕方がないようだ。界 : 植物界 Plantae 門 : 被子植物門 Magnoliophyta 綱 : 双子葉植物綱 Magnoliopsida 目 : バラ目 Rosales 科 : アジサイ科 Hydrangeaceae 属 : アジサイ属 Hydrangea 種 : ヒダカノリウツギ Hydrangea paniculata Sieb. et Zucc. f. debilis (Nakai ex Hara) Sugimoto これはノリウツギ?かミナヅキか?。

2008年12月11日

コメント(3)

-

野生のピーナッツ?。ヤブマメ

界 : 植物界 Plantae 門 : 被子植物門 Magnoliophyta 綱 : 双子葉植物綱 Magnoliopsida 亜綱: バラ亜綱 Rosidae 目: バラ目 Rosales 科: マメ科 Fabaceae 属: ヤブマメ属 Amphicarpaea種: ヤブマメ Amphicarpaea bracteata subsp. edgeworthii なんともしたたかなすごい能力を身につけた植物である。地上にも種子をつけるにも関わらず閉鎖花を地中に潜り込んで1cm前後のジャガイモのような種子を作る。地上に落ちた豆は翌年芽吹くかどうかは運次第だが地中の豆は植え付けた状態だから翌年の発芽はほぼ確実だろう。この地中の豆は食べられるというが食べた人おるのかな?どんな味がするのか知りたい気がするのだが・・・地中に潜る前のヤブマメの閉鎖花(左)、先のほうの閉鎖花は既に地中に潜っている。ヤブマメの閉鎖花(手前の紫色)と1cm前後の大きさの種子

2008年12月07日

コメント(3)

-

アカミノエンレイソウが咲いてます。

アカミノエンレイソウ写したのが5月中旬なので今頃はかなり赤い果実(子房)が膨らんでいることでしょう。赤い実が熟すととてもおいしそうに見え小鳥たちがついばみそうです。そうなればアカミノエンレイソウが日本中広範囲に生育するかもしれません。ついでにアオミノエンレイソウとクロミノエンレイソウも載せてみます。この3変種は色で識別できるから見つけるのはいとも簡単ですがアオミノエンレイソウとクロミノエンレイソウの組み合わせでの混在や、アカミノエンレイソウとクロミノエンレイソウで混在はありますがなぜかアオミノエンレイソウとアカミノエンレイソウの混生はまだ見たことがありません。(アオミノエンレイソウといっても青色ではなく緑色です。)

2008年06月04日

コメント(2)

-

緑の中にミヤマザクラ(シロザクラ)輝いています。

ミヤマザクラ(シロザクラ)低地ではミヤマザクラはもう散ってしまいましたが今は400mあたりが満開です。木の葉の緑が濃くなりミヤマザクラの白い花がまぶしく輝いています。残雪もかなり少なくなりミヤマザクラが後を追うように白い点々がだんだん上昇していきます。6月いっぱいは楽しめそうです。話は変わるがここでは誰でも知っていそうなソメイヨシノは育ちません。だから多分ソメイヨシノを見ても何の桜か識別できないでしょう。

2008年05月30日

コメント(5)

-

エゾキスミレが咲いてます。

スミレの同定は難解でフォルダーの中で眠ったままになっているのがたくさんある。その中でエゾキスミレはだれが見ても瞬時に同定できる個性的なスミレです。と書いてみたが間違っていたりして・・・。私は花よりもやや肉厚で光沢のある葉のほうがとても美しいと感じています。

2008年05月24日

コメント(6)

-

エゾノウワミズザクラが咲きました。

エゾノウワミズザクラウワミズザクラ、エゾノウワミズザクラ、シウリザクラの3種はとてもよく似ています。厳密に同定するには検索表が必要になるのだが木肌がそれぞれ違います。また、私の住んでいるところはウワミズザクラは自生していません。ここではシウリザクラかエゾノウワミズザクラかを識別するだけで済みます。幸いなことにシウリザクラの開花時期が6月10日前後だからほとんど間違うことはないと思う。今見ることができる野生の桜はカスミザクラとシロザクラそれにチシマザクラかな。ソメイヨシノのように一斉に咲くことがないので長~い期間楽しめます。

2008年05月22日

コメント(5)

-

エゾノハナシノブ(絶滅危惧種)が咲いてます。

ハナシノブ科ハナシノブ属エゾノハナシノブ別名:ヒダカハナシノブ、ミヤマハナシノプ絶滅危惧II類(VU)(絶滅の危険が増大している種)別名ヒダカハナシノブ、ミヤマハナシノプを品種や変種として分類している図鑑もあります。山菜とりの時期が過ぎたころから咲きだす。花芽がなければただのシダにしか見えないので結構踏みつけられている。トケイソウを少し小さくした鮮やかな紫はとても美しいので車で走っていてもすぐ見つけられます。絶滅危惧種といっても盗掘にさえ合わなければなくなることはないと思うのだが?。真面目に庭で育ててみたい人がいたら種子を採取してあげるよ。そしてたくさん増えたら山に少し帰そうね。(hh2カバノアナタケ直販で検索すると私のことがわかります。そのサイトからメールください。)わたしは食料以外植える趣味は全くなく自然まかせです。

2008年05月21日

コメント(3)

-

タンポポはなぜ寝るのだろう?。

タンポポはなぜか綿帽子になる前に必ず地面に寝そべってしまう。何とかの物質が作用して・・・などと書かれているが理由は書かれていない。舌がもつれそうなホルモンなどの物質の名前を羅列されてもどうしようもない。私が知りたいのは寝るメカニズムのことでなくなぜ寝る必要があるのかってことのその理由が知りたいのだが。

2008年05月19日

コメント(5)

-

ミドリニリンソウ3種。

ヒダカエンレイソウの写真を撮ろうと出かけたんだが残念な結果になりました。およそ1時間も探したんですが・・・。私の地形選定がいかにでたらめかが思い知らされた1時間でした。一応、アカミ、クロミ、アオミ、チシマ、シロバナ、オオバナのエンレイソウは写してきたがなんとなく虚しさが漂う。このまま帰るのもしゃくなのでよつばのクローバより見つけやすいミドリニリンソウで気を静めます。キンポウゲ科イチリンソウ属ミドリニリンソウ

2008年05月11日

コメント(5)

-

シラオイエンレイソウが絶滅危惧IA類とは知らなかった。

エンレイソウの類、牛も馬も食べない。鹿だって食べないからものすごく群生している。絶滅危惧IA類(CR)ごく近い将来に絶滅する危険性が極めて高い種と言われてもピンとこない。シロバナエンレイソウ(ミヤマエンレイソウ)とオオバナノエンレイソウとの自然交雑種とされていたんだが最近はムラサキエンレイソウとエゾミヤマエンレイソウとの自然交雑種となっている。同定は花弁が波打っていることとめしべが雄しべより長~いってことぐらいかな。それにムラサキエンレイソウとエゾミヤマエンレイソウが近くになければならないと思っているのだがエゾミヤマエンレイソウとチシマエンレイソウの子房の識別難しい。暗紫色と濃紫色といわれてもこれが連続しているように思えるんだが?。これからいろんなエンレイソウの子房を写してくることにします。

2008年05月06日

コメント(2)

-

ヒダカイワザクラ、サマニイワザクラ、ソラチコザクラ、ユキワリコザクラ、エゾオオサクラソウ、オオサクラソウ

今このあたりの野山で咲いているサクラソウだよ。桜も咲いている。いつもより10日ほど早く咲いてキタコブシと一緒になってしまった。オオサクラソウ、エゾオオサクラソウユキワリコザクラ、ソラチコザヒダカイワザクラ、サマニユキワリ

2008年05月05日

コメント(2)

-

ソラチコザクラが咲きました。

岩壁に咲くソラチコザクラ数千株はあると思われる中でたった一輪だけが咲いておりました。すでに虫に食べられた跡がある。これが刺激になってあわてて咲いたのだろう?。今日はキバナノアマナやスミレの類を探索しようと出かけたのですが農道脇にレブンコザクラのようなサクラソウを見つけ急きょ山へ入ることにしました。それにしてもなんでこんなところに咲いているのだろう?。ユキワリコザクラ、ユウバリコザクラ、サマニコザクラ、レブンコザクラ?。園芸種かもしれないので同定するのはやめることにします。

2008年04月19日

コメント(4)

-

ヒメイチゲが咲いてます。

ヒメイチゲ キンポウゲ科イチリンソウ属ヒメイチゲの根生葉を見たことありますか?。根出葉とも言いますが、決して根から葉が出ているわけではありません。茎から出ているのだが見た目が根から出ているように見えるので根生葉と言います。花を守るように出てきた葉は3出複葉で線状披針形や披針形だったりします。葉のギザギザはそろっておりません。これを不揃いな鋸歯などと表現します。ヒメイチゲの果実です。5月の下旬ころに再び訪れると見ることができます。

2008年04月18日

コメント(2)

-

まだ名前のない野生植物があるのです。

梅沢俊も同定できていないから本当に名前がないかもしれない。梅俊の図鑑に「仮の和名をヒダカサイシンとしておく」と書いてある。だから学名がわからない。私はウマノスズクサ科のフォルダーにオクエゾサイシンとして入れたままにしていた。どなたかが教えてくれることを期待しながら今回、おもいきってのせてみることにします。

2008年04月17日

コメント(4)

-

ナニワズが咲いてます。

ジンチョウゲ科 ジンチョウゲ属 ナニワズ雌雄異株となっているが判断がつきません。雌花より雄花のほうが大きいというのが唯一の相違か?。なんとも心もとないことだ。裏返しになっているが別に倒したわけではない、昨年もこのようになって咲いていたので起こしてあげたのだが今年も上を向くことなくやはり裏返しで寝そべったまま咲いている。なんかグータラな自分自身を見ているようだ。

2008年04月11日

コメント(5)

-

エゾエンゴサクが咲きました。

ケマンソウ科 キケマン属 学名:Corydalis ambigua Cham. et Schltdl. 私の持っている本は古いせいか「ケシ科キケマン属」や「ケシ科ムラサキケマン属」となっている。日本の野生植物 平凡社。原色牧野植物大図鑑 北隆社。原色日本植物図鑑 保育社など。最も新しく購入した図鑑「新北海道の花」(2008年3月出版)もケシ科となっている。この図鑑はフィールド版なので日常リュックに入れて持ち歩いているのだが装丁が丈夫でなかったようで半年ほどで背がはがれバラバラになってしまってます。でも、地域に密着した図鑑はとてもありがたい。同定の確認は一瞬で済んでしまう。全国版だとこうはいかない。何時間かけても決められない種もあり、再び実物を見に出かけることもある。ネットで調べることもあるがなかなか的確に把握できない。葉脈が見えない、花丙が映っていない、トリミングしているから生育場所が理解できないなどなど私のくだらない写真がいい例だ。種によってはここが写っていなければ同定は難しいよって部分がある。また、雰囲気とか質感というのか?。これも重要なのだがなかなか伝えられない。これは写真の限界というのかもしれない。

2008年04月10日

コメント(3)

-

地球温暖化を警告するのなら言葉が違うのではないか?。

私にとって「温暖」という言葉はとても良いイメージを持っている。温暖な気候。温暖な国、地域、所などと聞くと住んでみたい憧れの地なのだ。地球温暖化などと言われても私の住む北海道がぽかぽか暖かくなるのなら有りがたいことである。いくら警告されてもよいイメージを捨て去ることはできない。もし人間の営みによる地球温暖化が自然界に甚大な被害をもたらすと警告するならば言葉を変えるべき。地球過熱化とか熱帯化。酸素欠乏化なんてのも効き目がありそうだ。界 : 植物界 Plantae 門 : 被子植物門 Magnoliophyta 綱 : 双子葉植物綱 Magnoliopsida 亜綱 : モクレン亜綱 Magnoliidae 目 : キンポウゲ目 Ranunculales 科 : キンポウゲ科 Ranunculaceae 属 : イチリンソウ属 Anemone 種 : アズマイチゲ Anemone raddeana アズマイチゲの昨年の開花は4月8日 >> 3年前は4月16日今年は3月25日モニタリングはおよそ半径20メートル円内ににおいて全株のおよそ20%開花した状態の日付です。開花といっても花弁状のがくのことですが。

2008年03月25日

コメント(7)

-

花粉症に効く野草、スギナ、つくし

雑草駆除に苦労するスギナだが花粉症対策としての利用はごく最近のこと。たぶんまだ花粉症に効くなどと書かれた本はないのでは?。薬効: 栄養茎(問荊 もんけい) 利尿、鎮咳(ちんがい)、解熱。外用として皮膚疾患、うるしかぶれ。参考資料 北海道の薬草図鑑(北海道新聞社)、原色薬草図鑑(北隆館)などそのほか私の持っている薬草関連の本には花粉症のことは記載されていません。ましてつくしにも効果があるなんてこと夢にも思わない。広く知れ渡ったのは2006年2月6日の朝日新聞の記事だそうです。ウィキペディアの記事参照時期が来れば足の踏み場がないほどたくさん出てくる。山菜料理を味わい花粉症が緩和されるのならこんな楽しいことはないのだが?。スギナの副作用について「国立健康・栄養研究所」を参照されるとよい。健康食品の安全性・有効性情報

2008年03月17日

コメント(7)

-

去年咲いたネコヤナギ無事冬を越す。

去年の12月中旬に狂い咲きしたエゾヤナギが厳しい冬を乗り越えた。マイナス20度を越す酷寒と雪の重みに耐え花を落とすことなく咲き誇っている。12月20日の日記>>野生の生き物は強くたくましい。なんとも表現しがたい感動を覚える。私だったらとうに凍え死んでいるでしょう。やはり羽毛のような毛が防寒の役に立っているのだろう。私も全身に羽毛が生えていたら服なんかいらない。でも、少々都合の悪い部分もあるが・・・。

2008年03月13日

コメント(5)

-

快楽植物という分類

毒草、薬草図鑑などは写真と簡単な検索表だけで調べるにはとても根気がいる。冬眠中、民族と植物に関する書物を読んでいた。こちらも図や写真が豊富に用いられているが書かれている内容がとても興味深い。人間と植物の歴史的、文化的なことなど読んでいるとアドレナリンがドドーッと吹き出してくる。「チョウセンアサガオ」が園芸店で売られている。エンジェルトランペット、名前そのものが快楽的だ。これは大麻など比較にならないほど幻覚性が強いと思っているのだが規制されていない。酒も快楽を目的に利用されていて特に我が国は酔っ払いには寛大だ。日本が「酔っぱらい天国」という汚名をこうむったことがあるのを知っていますか。でも、禁酒法が社会秩序を余計乱れてしまったなんて国もある。菌類にも幻覚性の強いのがたくさんある。ヒトヨダケ科のワライダケやテングダケ科のベニテングダケなど・・・誤食によって異次元の世界をさまよったなんてことがあるらしい。写真は似ているが食べられるキノコです。ヒトヨダケ科キララタケ テングダケ科タマゴタケ

2008年03月09日

コメント(5)

-

エゾコゴメグサ

界: 植物界 Plantae 門: 被子植物門 Magnoliophyta 綱: 双子葉植物綱 Magnoliopsida 亜綱: キク亜綱 Asteridae 目: ゴマノハグサ目 Scrophulariales 科: ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae 属: コゴメグサ属 Euphrasia 種: エゾコゴメグサ Euphrasia maximowiczii Wettst. var. yezoensis Hara実に長い冬眠生活。日が長くなりなんとなく春らしい気配が感じられるようになってきました。そろそろ目覚めの時かもしれない。エゾコゴメグサ: エゾノダッタンコゴメグサとの相違がよくわからないです。そのうち同一種だったなんてことになりかねない?。この植物ばかりでなくほかのコゴメグサ属の学名=和名も混乱している。ミヤマコゴメグサ、マルバコゴメグサ、ホソバコゴメグサ、トガクシコゴメグサ、コバノコゴメグサ、コケコゴメグサなど親切に別名が記載されていればありがたいのだが・・・。ブログも放置しておくとすごいことになっている。ロボット君に巡回させて書きこんでいるから削除してもきりがない。面倒だからそのままにしておくことにする。好きなようにすれ。

2008年03月07日

コメント(2)

-

ワレモコウ、北海道に生育しているの?

チシマワレモコウ Sanguisorba grandiflora (左と右下)ナガボノシロワレモコウ Sanguisorba tenuifolia var. alba肝心のワレモコウはまだ見たことがありません。北海道に生育しているのだろうか?。はなはだ疑問に感じています。我もこう在りたいなどと説明があったりするがどこを見るとそう思えるのだろう?。花丙を長くのばし他の雑草より頭一つ抜け出しているからなの?それともこうべを垂れている姿かな?吾木香、この漢字が正しいとすれば木香は漢方薬の材料だから意味が全く異なる。私は根を掘り起こしてみたことないが日本の本州の形に似ているらしい。つまり吾とは、我が国のことあらわしているようだ?。結論:ワレモコウとは、根の形からつけられた名前である。勝手に推測したが信じられてはかなり困ることになりそうだ。

2008年01月12日

コメント(4)

-

ネコヤナギが咲いてます。

これから真冬になるというのに驚きました。2007/12/19私たちは衣服で温度調整をしているせいか寒暖の差をあまり感じられないが植物など野生生物は敏感なようです。累積温度とか日照時間で芽生えや開花時期を知るらしいのだがかなり混乱しているようだ。しばらくたな晒しになっていた「時間はどこで生まれるのか」を読みました。かなり面白いです。でもわかりません。それでも面白いです。色即是空 空即是色どうです、素晴らしい言葉を覚えたでしょう。この本のおかげです。私は間もなく悟りの境地にたどりつこうとしております。

2007年12月20日

コメント(4)

-

タンチョウの生息地

別寒辺牛タンチョウ生息地保護林ベカンベウシと読みます。北海道の地名はとても難解です。無理して漢字にすることもないと思うのだが?。この地名、晩生内(オソキナイ)も読めないと思うよ。ついでにヤリキレナイという川もある。4日間この周辺で仕事をしていたがタンチョウを見ることができませんでした。残念!この風景を見て子供のころ谷地坊主にのって遊んだことを懐かしく思い出す。坊主の頭をぴょんぴょん飛ぶだけの単純なことだけどベッドの上で飛んでいる感触を味わえる。伏流水?湧水?よくわからないがいたるところに湧き出している。こんなところに落ちたら大変なことになりそうだ。

2007年12月18日

コメント(5)

-

ツルニンジン。ジイソブとバアソブ

キキョウ科ツルニンジン属ツルニンジンジイソブ:左2枚 バアソブ:右単にツルニンジンと言えばジイソブのことを指します。バアソブ、はっきり特徴が出ている場合はジイソブと分類しています。がく裂片の反りの状態。花の外面の色の違いに注目し、また内面の斑点の濃度も確認します。ただいま冬眠中ですが時々目覚めます。月曜日からオホーツク海に面した山の中に入ります。温暖化のせいでしょうか?。まだ枯草が見えているとのことなかなか完全冬眠とはいかないようです。

2007年12月08日

コメント(5)

-

昼下がりの白鳥

この河畔に集まる野鳥たちはのんびりしています。ここにいれば安全だということが分かっているかのように全く人間を怖がりません。この時期、山野草は枯れはてて私の仕事も終わりました。ヒグマのようにそろそろ冬眠に入ろうかと思っている。時々起きて読書なぞしながら春になるのを静かに待つことにします。何せ、一行も読んでいない本がある。「時間は実在するか」「時間はどこで生まれるのか」、つい衝動買いしてしまった本。そんなの解ったら天地がひっくり返るほど大騒ぎになっているだろうと思った瞬間に興味を無くした。「暮らしを支える植物の事典」「日本の消えゆく植物たち」「世界のエンレイソウ」この3冊は最近買ったばかり。これから存分に時間をかけて何度も読み返そうと思っている。はーるよこい、はーやくこい。ん?時間は実在するの?。

2007年11月19日

コメント(6)

-

とうとうノハラナデシコが侵入してきました。

ナデシコ科ナデシコ属ノハラナデシコ Dianthus armeria Linn.ナデシコ科マンテマ属ムシトリナデシコ Silene armeria Linn.昨年までこのあたり一帯にノハラナデシコは見当たらなかった。(単に見つけられなかっただけかもしれないが)ここは4,5年前林道の整備で表土がはがされたり盛りつけられたりしたところで、またソラチコザクラが岩肌のすきまに根を張り群生しているところでもある。確認できたのはこの二株だけ、でも来年はどうなっているのかな?。悩むことないよね。るる555さん言っていたレットイットビーって。

2007年11月17日

コメント(3)

-

オニハマダイコンは寒さに強いです。

アブラナ科オニハマダイコン属オニハマダイコン Cakile edentura(Bigel)Hook北海道では1900年代に私の住む日高地方の海岸で見つかったそうです。誰が最初に見つけたのか?。それはそのあたりに住む漁師か住民でしょう。むかし帰化植物を忌み嫌っていた時期がある。別に知識や理由などあったわけではなく単純な差別化です。どうも人間という動物は分類するのが好きな生物のようだ。(学術的なことなら必要不可欠のことだろうが)ボーダーレスとは反対に国、人種、県人会・・・際限なく細分化し排他的な孤立化を目指す。このような分類が差別化につながるっているような気がしてならない?。なんか話があらぬ方向へ行ってしまったようだが、外来種とか帰化植物などの定義は今もまったくわかっていません。自然界、あるがままに、なすがままに・・・。

2007年11月16日

コメント(4)

-

ガマズミの実は霜が降りるとおいしくなります。

スイカズラ科ガマズミ属ガマズミ Viburnum dilatatum Thunb.霜が降りる頃から渋みがとれて程よい酸味になり甘みも増します。食べ方は一粒ずつ取るのではなく枝を引きよせそのまま口に頬張ります。時々虫も一緒に食べて異様な味がすることもあるが気にしなくてよい。すぐ吐き出してまたすぐ頬張れば口の中はすっきりする。栄養的なことは知らないが体がシャキッとして疲れがとれたような気がします。のどの渇きも癒されます。嘘ではないよ。散策で疲れた時試してごらん。

2007年11月15日

コメント(4)

-

ミズキ、ミズキ科からハナイカダ科になる。

ハナイカダ科ミズキ属ミズキもともとミズキ科の定義や属について多くの意見があった植物。私が参考にしている文献は原 寛(1911-1986)執筆。(ヤマボウシ Benthamidia japonica Hara など学名に名を残しています。)クロンキスト体系ではミズキ科ハナイカダ属、アオキ属、ミズキ属、サンシュユ属、ヤマボウシ属、ゴゼンタチバナ属APG植物分類体系ではミズキ科がなくなりハナイカダ属がハナイカダ科として独立、ここにミズキ属として含まれています。またアオキ属も独立してアオキ科になってます。

2007年11月14日

コメント(4)

-

山は真冬です。

山は雪で覆われた。あー、まもなく厳しい冬がやってくる。ナキウサギ、食料きちんと集めたの?。いつものようにハクチョウやってきていつもの川で休みます。私の住む里、変わることなく静かです。

2007年11月13日

コメント(3)

-

カマツカ属ワタゲカマツカ

バラ科カマツカ属ワタゲカマツカ Pourthiaea villosa Decne. var. villosaカマツカ、ケカマツカ、ワタゲカマツカの3変種、北海道にも生育しているそうです。でもこの3変種を厳格に区別することは厳しいと言われています。私の住んでいる日高地方が北限のようで個体数が少なく同定するにはなお無理なこと。ほぼ間違いないと思われるワタゲカマツカを載せてみます。果柄に綿毛が残っています。またわずかに綿毛が残っている果実も確認しました。ところで食べて見た事ありますか?。ビタミンいっぱいでおいしそうに見えるでしょう。小鳥になって試してみませんか?。わたし、食べてから半月経ちますが何の変化もなく生きていますから毒ではないようです。デジタルカメラはボデーを換えてもレンズを生かせる一眼レフが最も良い。ニコン デジタル一眼 全機種キャノン デジタル一眼 全機種この2社、イベントなど報道陣が集まる場所には修理部門がテントを張って迅速に対応している。サポート体制が別格なこの2社から選ぶのが最も無難だろう。

2007年11月11日

コメント(2)

-

トチノキ科、カエデ科はムクロジ科になる

ムクロジ科トチノキ属トチノキ Aesculus turbinata Blumeカエデ科とトチノキ科がムクロジ科 Sapindaceaeになってます。ゲノム解析でこうなったのだから仕方がないが結構混乱しますね。セイヨウトチノキ(マロニエ)は全道各地で見られるが野生のトチノキは西南部方面だけのようです。

2007年11月10日

コメント(3)

-

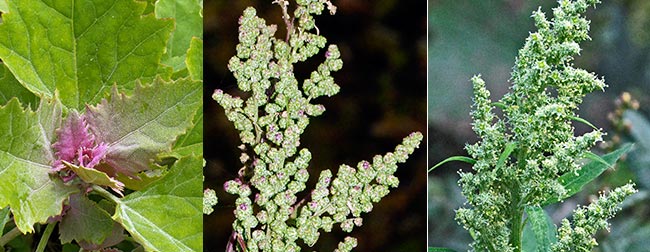

アカザ科がなくなりヒユ科アカザ属、知らなかったよ?。

ヒユ科アカザ属アカザ Chenopodium album var. centrorubrum植物の分類は学者の数だけあるとか、何とも複雑な世界だ。私の身近に山菜愛好家がいる。彼の分類は単純明快な分類法を用いている。もっぱら食に重点を置いて食べられるかそうでないかの二分類法隣のおばちゃんは好みの花以外は皆むしり取る。農作物と雑草の分類法と同じだ。ところが植物分類学となると複雑すぎてただ文献を読み漁っているだけで精一杯だ。残念だが人に説明できるほど知識や能力はない。今主流になりつつあるAPG植物分類体系。これがすさまじい勢いで進展している。分類図を何げなく眺めているとヒユ科の中に旧アカザ科を含むとある。驚きましたね。何に驚いたかって?。それは流れについていけなくなった自分の無能にですよ。学名を記載したのは初めてのような気がする。表記法が規定されているのでついつい億劫になる。読み方は別に規定されていないから好きなように読んでもいいよ。ラテン語、つまりローマ字読みでも英語でもフランシ語でも構わないそうだ。

2007年11月09日

コメント(2)

-

大いなる発心をする前に・・・

植物の種子は発芽の機を見極めるため地中に眠り続けている。記録によると1000年以上も休眠していたという驚くべき種子がある。「大いなる発心をする前に大いに沈黙する必要がある。」いまやこのブログ、日記とは言えず週記か?否、月記と成り果てている。「大いなる構想を練る」そのための沈思黙考?。と言いたいがまことに情けないことだが単に怠けているだけである。地上の様子をうかがい発芽の機が熟すのを静かに待ち続けている種子とは大きく違う。しばらくぶりの更新で植物名が抜け落ちてました。春の女神さん、教えていただき感謝します。スイカズラ科ガマズミ属ミヤマガマズミウコギ科ウコギ属ケヤマウコギ(オニウコギ)セリ科マルバトウキ属マルバトウキ *マルバトウキ属は日本に1種だけ世界では約60種。

2007年10月26日

コメント(4)

-

イワレンゲ属の花たち

ベンケイソウ科イワレンゲ属アオノイワレンゲベンケイソウ科イワレンゲ属ウスベニレンゲ 2007/10/7毎年のことだが桧山地方から転々と北海道を一周して後志地方で一年を終えます。先週は積丹の民宿で一週間滞在して相変わらず泥まみれになってはいずりまわっておりました。積丹岬で植物を探索していると観光客に質問されたり嘲笑されたり、かなり恥ずかしい思いをしたが、この人たち岬までぞろぞろ歩いて10分も立ち止まることなくまたぞろぞろ引き返してくる?。いったい何を見に来たのだろう?。おまけに「こんなところで草写している、アハハハ」。そんなこと勝手でしょ、ほっといてくれ。この時期、日々枯草が多くなっていくので気が焦る。しばらく日記の更新ができなくご心配をかけたようだが元気で働いています。

2007年10月09日

コメント(5)

-

ホソバノツルリンドウが咲きました。

リンドウ科ホソバノツルリンドウ属ホソバノツルリンドウリンドウ科ツルリンドウ属ツルリンドウ (右)ホソバノツルリンドウ:4数性でガク筒に4条の翼あり花冠の先は4裂、おしべは4ツルリンドウ :5数性でガク筒に5条の翼あり花冠の先は5裂、おしべは5日本ではどちらの属も一種のみ。非常によく似ているので同じ属のように見えるが種子の違いにより別属とされます。ホソバノツルリンドウは朔果、ツルリンドウは液果。

2007年09月22日

コメント(6)

-

カケスを写してみました。

ニコンD40X 18~55mmズームレンズ 2007/09/22デジタル一眼を買って後悔している。D40Xとタムロンの90mmマクロの組み合わせがまずかった。オートフォーカスが作動しないことを知らなかったのです。それに被写界深度が浅すぎる。花も葉も茎もきっちり写すには思い切り絞り込まなければならない。これでは手持ち撮影は無理というもの18~55mmと55~200mmのズームを買い足したのだがやはり長いレンズは使えない。今は18~55mmのレンズのみを使っている。山野草を写すのなら50mm前後のマクロが最適なような気がする。(人それぞれだと思うが私の場合、混生している周囲の植物や環境も写しこむタイプ。)小鳥にあまり寄るべきではないが1m以下まで近づけば長いレンズは必要ない。55mmでカケスにレンズを向けたが無意味な恐怖を与えてしまったかもしれない。

2007年09月22日

コメント(2)

-

路傍の美しい野生植物

時間に余裕があるのなら道道や町道を走ると思いもよらぬ山野草に出会えます。シオガマギク、エゾコゴメグサ、ガンコウラン海岸線を走る町道の斜面に咲いてます。もちろんガンコウランの実はおいしく頂きました。たまには遠回りして帰るのもいいもんです。

2007年09月17日

コメント(2)

-

野生のツユクサにもいろんな色があります。

ツユクサ科ツユクサ属ツユクサ畑の雑草としてとても嫌われています。常にむしり取られる運命にあるにもかかわらず絶えることなくしたたかに生き続けています。

2007年09月17日

コメント(4)

-

チドリケマン(ナガミノツルケマン)が咲いてます。

ケシ科キケマン属チドリケマン 2007/9/15チドリケマン:北海道では以前ツルケマンの変種ナガミノツルケマンとされていた植物です。(ナガミノツルキケマンともいいます。)北海道ではツルケマンやナガミノツルケマンがまだ確認されていないようです。チドリケマンは北海道の固有種ということになりそうです。写真は国道の側溝のわずかなすきまに咲いていました。法面に広く生育しているのだが下草刈りのため無残な姿をさらしている。

2007年09月16日

コメント(0)

-

エゾマツムシソウが咲いてます。

マツムシソウ科マツムシソウ属エゾマツムシソウエゾマツムシソウ:マツムシソウの変種ということだが?。マツムシソウの葉の裂片は鈍頭だがエゾマツムシソウの先は鋭いそうです。あれ まつ虫が ないている ちんちろ ちんちろ ちんちろりん あれ すず虫が なきだした りんりん りんりん りーんりん秋の夜ながを なきとおす ああ おもしろい 虫のこえ

2007年09月15日

コメント(1)

-

今週写したリンドウ科の花

リンドウ科センブリ属チシマセンブリリンドウ科ハナイカリ属ハナイカリリンドウ科リンドウ属エゾリンドウリンドウ科リンドウ属チシマリンドウ道東方面は収穫の秋です。農村地帯はジャガイモを積んだダンプでにぎわっている。だがでんぷん工場からの廃液がとても不快なにおいを発し町を覆い尽くしています。これはかなり辛いものがある。辛いと言えばブログ記事と関係ない広告もかなり辛いものがある。今、年間一万円くらいの予算でサーバー稼働率の高い有料ブログを物色中です。

2007年09月15日

コメント(2)

-

コモチミミコウモリ

キク科コウモリソウ属コモチミミコウモリ)コモチミミコウモリ:生育地は北海道だけのようです。子持ちという名前の由来は葉柄基部にムカゴがつくことによります。また、ミミは葉柄基部が耳の形をしている(写真中)。先週までいずれ湖底に沈む樹木の調査に夕張に行っておりました。得体の知れない人たちがたくさんいます。昆虫採集や化石採掘など調査という名の盗掘のように思えてならない。今週は斜里岳周辺をうろうろすることになりました。高いところは嫌いなので頂上へは登らず山裾で仕事をしています。ヘルメットをかぶった怪しげなおっさんがいたらそれは私ですから石を投げないでください。

2007年09月09日

コメント(4)

-

タカネナデシコ、エゾカワラナデシコがまだ咲いてます。

ナデシコ科ナデシコ属タカネナデシコ高山帯で写したというだけできちんと同定したわけではありません。いつものごとくかなりいい加減です。ナデシコ科ナデシコ属エゾカワラナデシコ海岸や山地や草地、岩場、低地から高地までまでいたるところで見られしばしばお花畑のような群生も見られます。エゾカワラナデシコ、ヒロハカワラナデシコ、タカネナデシコなどきちんと同定しようとなると中間的なものが必ず現われる頭の中が混乱して、またまたいつものいい加減な分類で納得してしまう。

2007年09月04日

コメント(2)

-

シロツリフネとツリフネどこで分けるのだろう?。

ツリフネソウ科ツリフネソウ属シロツリフネソウツリフネソウ科ツリフネソウ属ツリフネソウ?ツリフネソウ科ツリフネソウ属ツリフネソウ家の周りのツリフネソウを観察してみたら白から赤紫まで花色が連続している。またキツリフネと自然交雑したように見えるのもある。まだまだ観察を続けなければならないようだ。

2007年09月03日

コメント(4)

-

サワギキョウが咲いてます。

キキョウ科ミゾカクシ属サワギキョウサワギキョウ、ツリガネニンジン、トリカブトなど紫色の花が多くなると秋を感じます。

2007年09月02日

コメント(0)

-

チシマワレモコウ。ナガボノシロワレモコウ

バラ科ワレモコウ属チシマワレモコウ(左、中)バラ科ワレモコウ属ナガボノシロワレモコウ(右)チシマワレモコウ:ナガボノシロワレモコウの高山型で花穂が短く小葉の幅が広いです。ナガボノシロワレモコウ:農地の側溝など低地から山地まで湿り気のあるところでよく生えています。

2007年09月02日

コメント(2)

全462件 (462件中 1-50件目)