PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(93)ユネスコ【世界遺産】

(252)美術館・博物館

(1927)楽しい『海外旅行』の話

(384)国内旅行

(36)アメリカ・カナダ

(103)「韓国」

(173)フランス

(40)ペルー

(150)アルゼンチン

(17)ブラジル

(8)スロベニア

(25)クロアチア

(67)ボスニア・ヘルツェゴビナ

(8)モンテネグロ

(6)ドイツ

(2)ネパール

(9)ベトナム

(2)カンボジア

(4)南アフリカ

(32)ジンバブエ

(28)ボツワナ

(13)メキシコ

(115)ロシア

(66)香港・マカオ

(17)インドネシア

(55)ニュージーランド

(61)マレーシア

(48)政治・経済

(50)旅のアイテム

(190)見逃せないニュース

(153)『感謝』

(37)映画

(57)「読書」

(71)スポーツ

(135)テレビ

(101)話題の人

(52)近況報告

(791)歌舞伎

(97)大相撲

(395)東京寺社&庭園散歩♪

(180)テーマ: 歌舞伎大好き!(1107)

カテゴリ: 歌舞伎

大正時代から昭和時代にかけての歌舞伎座の第三期には、どんな興行があったのでしょうか

歌舞伎座のあゆみ

昭和時代前期の歌舞伎座

第三期歌舞伎座の興行・・・とは?

松竹は、

錚々たる名優たちを、

巧みに各座に振り分けたが、

とりわけ歌舞伎座では、

毎日、

変化に富んだ座組みと、

豪華で隅々まで、

適材適所を揃えた

名舞台が見られるようになった

しかし、

関東大震災を機に、

観客が歌舞伎に馴染みの薄い

山の手の新興富裕層へと変わったこと、

昭和4年に始まる世界恐慌で、

不況が慢性化したことなど、

厳しい環境があった

昭和3年8月に上演された

『東海道中膝栗毛』は、

3月に歌舞伎座で宝塚少女歌劇団が上映した

日本初のレビュー

『モン・パリ』に着想を得たものだが、

二世市川猿之助と、

六世大谷友右衛門の

弥次喜多コンビによるテンポの早い喜劇は、

大評判となり、

以後、

盛夏の歌舞伎座の名物として、

昭和12年まで続く。

同じ昭和3年には、

「お子様方のお芝居」という

子供向けの公演も企画され、

第二回には、

名子役、大谷広太郎(四世中村雀右衛門)の

『天下太郎』が評判となって、

これも連作を生んだ。

こうした大衆化路線とあわせて、

昭和7年6月には、

「短い時間で顔揃いの芝居を安く見せる」という主旨で、

昼夜二部制興行も試行されている。

一方で、

歌舞伎座ならではの特色を発揮したのが、

歌舞伎座系、

帝劇系、

市村座系の俳優を、

一堂に揃えた豪華版興行である。

正月、

3月〜4月、

10月〜11月などには、

いつも大一座の興行が行われたが、

とりわけ

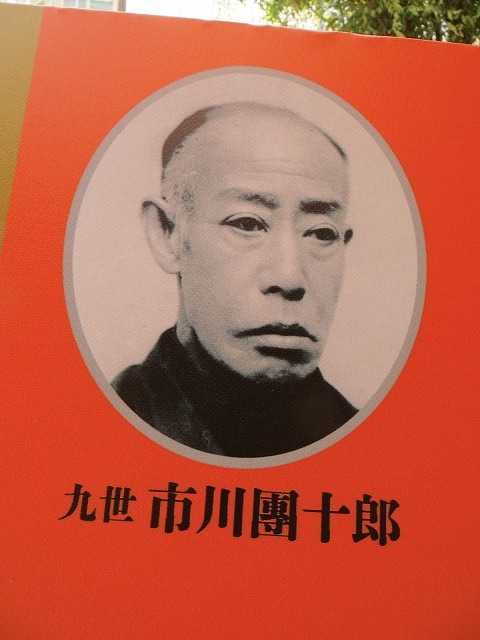

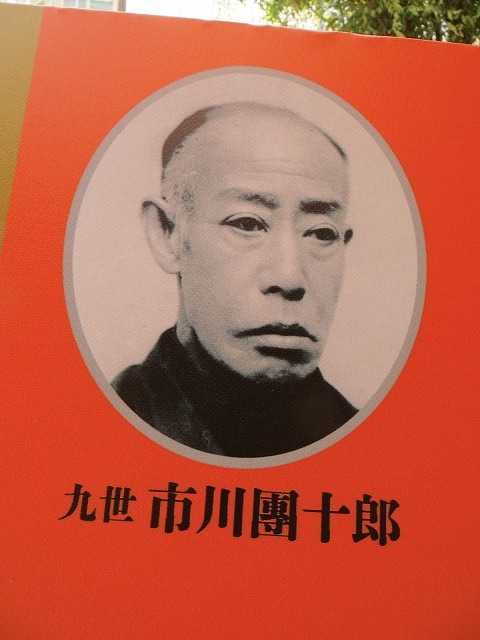

昭和7年11月の「九代目團十郎三十周年追悼興行」、

昭和10年3月の「五代目尾上菊五郎三十三回忌追善興行」、

昭和11年11月の「三代目中村歌右衛門建碑記念興行」などは、

盛大に挙行され、

大入りを収めた。

戦後に復活された「團菊祭」も、

昭和11年4月以来、

毎年の恒例となった。

・・・つづく・・

(写真撮影:ほしのきらり。)

世界遺産にぽち

歌舞伎座のあゆみ

昭和時代前期の歌舞伎座

第三期歌舞伎座の興行・・・とは?

松竹は、

錚々たる名優たちを、

巧みに各座に振り分けたが、

とりわけ歌舞伎座では、

毎日、

変化に富んだ座組みと、

豪華で隅々まで、

適材適所を揃えた

名舞台が見られるようになった

しかし、

関東大震災を機に、

観客が歌舞伎に馴染みの薄い

山の手の新興富裕層へと変わったこと、

昭和4年に始まる世界恐慌で、

不況が慢性化したことなど、

厳しい環境があった

昭和3年8月に上演された

『東海道中膝栗毛』は、

3月に歌舞伎座で宝塚少女歌劇団が上映した

日本初のレビュー

『モン・パリ』に着想を得たものだが、

二世市川猿之助と、

六世大谷友右衛門の

弥次喜多コンビによるテンポの早い喜劇は、

大評判となり、

以後、

盛夏の歌舞伎座の名物として、

昭和12年まで続く。

同じ昭和3年には、

「お子様方のお芝居」という

子供向けの公演も企画され、

第二回には、

名子役、大谷広太郎(四世中村雀右衛門)の

『天下太郎』が評判となって、

これも連作を生んだ。

こうした大衆化路線とあわせて、

昭和7年6月には、

「短い時間で顔揃いの芝居を安く見せる」という主旨で、

昼夜二部制興行も試行されている。

一方で、

歌舞伎座ならではの特色を発揮したのが、

歌舞伎座系、

帝劇系、

市村座系の俳優を、

一堂に揃えた豪華版興行である。

正月、

3月〜4月、

10月〜11月などには、

いつも大一座の興行が行われたが、

とりわけ

昭和7年11月の「九代目團十郎三十周年追悼興行」、

昭和10年3月の「五代目尾上菊五郎三十三回忌追善興行」、

昭和11年11月の「三代目中村歌右衛門建碑記念興行」などは、

盛大に挙行され、

大入りを収めた。

戦後に復活された「團菊祭」も、

昭和11年4月以来、

毎年の恒例となった。

・・・つづく・・

(写真撮影:ほしのきらり。)

世界遺産にぽち

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[歌舞伎] カテゴリの最新記事

-

想い出の歌舞伎俳優 写真 東京:歌舞伎… 2024.01.12

-

歌舞伎 平家女護嶋 あらすじ 市川團十… 2024.01.11

-

新春歌舞伎公演 内容・・・とは? 十三… 2024.01.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.