カテゴリ: 日本史全般

<石川家関係史料>

あれまあ。今日もまた蔵の登場か~。きっとそう思うでしょ。でもそうではなく、今日は蔵の中身がテーマです。「角田市郷土資料館」には、この地の縄文時代から江戸時代までの歴史資料が陳列してありました。今日はそのうちの江戸時代の史料、つまり宮城県南部の角田市を治めていた石川氏関係史料の紹介です。

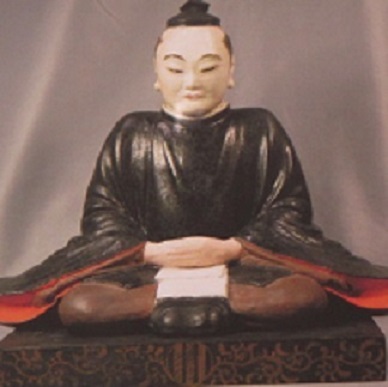

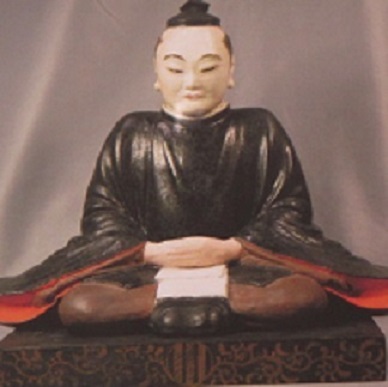

これが角田石川氏初代石川昭光の木像です。彼は仙台藩祖伊達政宗の叔父に当たり、現在の福島県石川郡を治めていた石川氏を継いだ人です。ところが秀吉の小田原攻めに参陣しなかったため領地を没収され、甥の政宗に泣きついて臣下となったのです。政宗は昭光に1万石を与え、仙台藩一門筆頭格として扱いました。昭光は角田の初代館主になり、さらに政宗の次女牟宇姫が昭光の孫第三代館主宗敬に嫁いで、両家の縁がますます深まったのです。

昭和36年に撮影された旧角田館の跡地です。江戸時代に入ると、幕府が発令した「一国一城令」により、各藩には一つの城を置くことしか許されませんでした。その例外が、仙台藩と阿波藩(徳島)で、仙台藩内には仙台城(青葉城)、白石城、岩出山城があり、この他にも角田、涌谷、登米などに館や要害と呼ばれる建物が置かれました。それらも実質は城だったのです。角田の石川氏はその後二万一千石以上に加増されます。これは大名並みの扱いでした。

石川氏伝来の甲冑1

石川氏伝来の甲冑2

石川氏伝来の胴着。

これらは「目の下頬当」と呼ばれる、顔面を防御する武具です。装飾の意味もあったのでしょう。

これは「大袖」と呼ばれる肩と腕を防御する武具で、左肩用です。

馬の背に置いた鞍(くら)です。

馬に乗る際に足を置いた鐙(あぶみ)です。

これは母衣(ほろ)と呼ばれる防具です。馬に乗った際背中に着けると風でこの母衣が広がり、背後から射られた矢を防ぐことが出来ます。「幌」の語源でしょうか。

陣貝です。出陣の際などにこの法螺貝を吹いて合図しました。

伊達家の家紋の一つである「三つ引紋」が入った大盥(おおたらい)です。

これは耳盥(みみだらい)と呼ばれる容器です。女性の洗顔用でしょうか。

これは鏡掛けです。鏡は金属製のものの表面を磨いてあります。伊達家の家紋の一つである「竹に雀紋」などが見られます。漆と金箔の蒔絵が見事ですね。

説明には「乱れ箱」とありました。大きなお盆のように見えます。

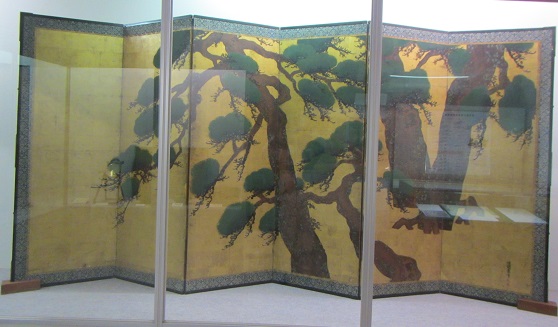

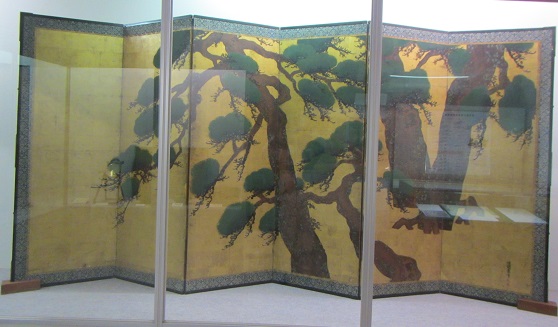

仙台藩お抱え絵師だった東東洋の「松図屏風」その一です。

同じく「松図屏風」のその二です。カメラを構えた私が写っています。

この他にも縄文時代以降の貴重な発掘資料がたくさん展示してありましたが、それらはいずれ紹介する予定です。<続く>

あれまあ。今日もまた蔵の登場か~。きっとそう思うでしょ。でもそうではなく、今日は蔵の中身がテーマです。「角田市郷土資料館」には、この地の縄文時代から江戸時代までの歴史資料が陳列してありました。今日はそのうちの江戸時代の史料、つまり宮城県南部の角田市を治めていた石川氏関係史料の紹介です。

これが角田石川氏初代石川昭光の木像です。彼は仙台藩祖伊達政宗の叔父に当たり、現在の福島県石川郡を治めていた石川氏を継いだ人です。ところが秀吉の小田原攻めに参陣しなかったため領地を没収され、甥の政宗に泣きついて臣下となったのです。政宗は昭光に1万石を与え、仙台藩一門筆頭格として扱いました。昭光は角田の初代館主になり、さらに政宗の次女牟宇姫が昭光の孫第三代館主宗敬に嫁いで、両家の縁がますます深まったのです。

昭和36年に撮影された旧角田館の跡地です。江戸時代に入ると、幕府が発令した「一国一城令」により、各藩には一つの城を置くことしか許されませんでした。その例外が、仙台藩と阿波藩(徳島)で、仙台藩内には仙台城(青葉城)、白石城、岩出山城があり、この他にも角田、涌谷、登米などに館や要害と呼ばれる建物が置かれました。それらも実質は城だったのです。角田の石川氏はその後二万一千石以上に加増されます。これは大名並みの扱いでした。

石川氏伝来の甲冑1

石川氏伝来の甲冑2

石川氏伝来の胴着。

これらは「目の下頬当」と呼ばれる、顔面を防御する武具です。装飾の意味もあったのでしょう。

これは「大袖」と呼ばれる肩と腕を防御する武具で、左肩用です。

馬の背に置いた鞍(くら)です。

馬に乗る際に足を置いた鐙(あぶみ)です。

これは母衣(ほろ)と呼ばれる防具です。馬に乗った際背中に着けると風でこの母衣が広がり、背後から射られた矢を防ぐことが出来ます。「幌」の語源でしょうか。

陣貝です。出陣の際などにこの法螺貝を吹いて合図しました。

伊達家の家紋の一つである「三つ引紋」が入った大盥(おおたらい)です。

これは耳盥(みみだらい)と呼ばれる容器です。女性の洗顔用でしょうか。

これは鏡掛けです。鏡は金属製のものの表面を磨いてあります。伊達家の家紋の一つである「竹に雀紋」などが見られます。漆と金箔の蒔絵が見事ですね。

説明には「乱れ箱」とありました。大きなお盆のように見えます。

仙台藩お抱え絵師だった東東洋の「松図屏風」その一です。

同じく「松図屏風」のその二です。カメラを構えた私が写っています。

この他にも縄文時代以降の貴重な発掘資料がたくさん展示してありましたが、それらはいずれ紹介する予定です。<続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[日本史全般] カテゴリの最新記事

-

遥かなる南の島々 追補版(8) 2021.05.22 コメント(2)

-

アイヌの話(9) 2021.03.09

-

旅・歴史と美を訪ねて(28) 2019.12.16 コメント(13)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.