カテゴリ: 日本史全般

<海を渡る>

これは私達の祖先が日本列島にやって来た際のルート。この時はもう大陸から分離されていたため、海を渡って来るしかなかった。きっと不安に満ちた厳しい旅だったと思う。

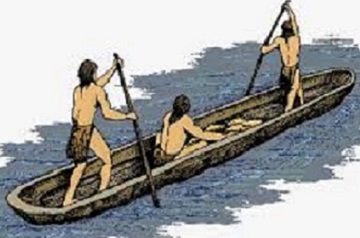

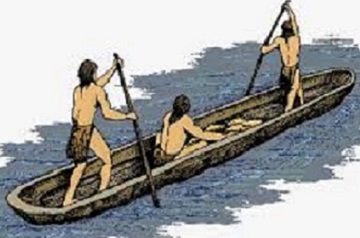

縄文人が乗っていたのは丸木舟だった。彼らは石斧で木を切り倒して半分に割り、中を削ったり燃やしたりして舟を作った。この舟で縄文人は物を運んだ。例えば青森の三内丸山遺跡には、新潟から翡翠が、秋田から接着剤のアスファルトが、北海道から石器の材料となる黒曜石が運ばれて来た。日本海や津軽海峡を渡るには、きっと各地に中継地点があったはずだ。

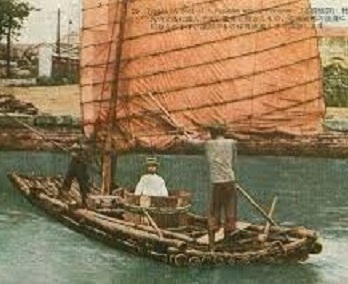

弥生人は稲を携えて日本列島にやって来た。丸木舟よりは安定した舟だったのではないか。それに縄文時代のように近海を渡るのではなく、外洋を乗り切る必要がある。考えられるのは筏のような舟。簡単な帆柱があれば速力も上がる。中国の山東半島の稲が、日本の稲であるジャポニカ種に似てるのでそこが起源であり、そこから直接来たと考えるのが妥当。一部は朝鮮半島から島伝いにやって来た人たちもいただろう。

これは今年の春に実験された「葦船」。台湾から沖縄の最西端にある与那国島まで渡った。距離は60kmほどある。人間は30kmの間に島影が見えないと不安になるらしい。太古の人々はその不安に打ち克って日本列島にやって来た勇気ある人々だ。

草を束ねて作ったこの舟は激しい海流に流され、予定時間をオーバーして与那国島に着いた。だが私たちの遠い祖先は、ライフジャケットも地図も持ってはいなかったのだ。

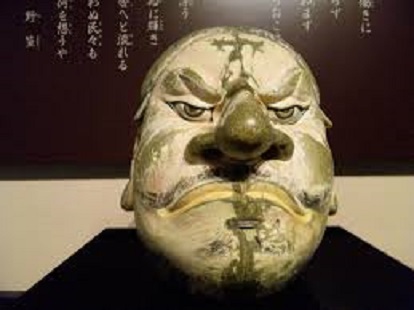

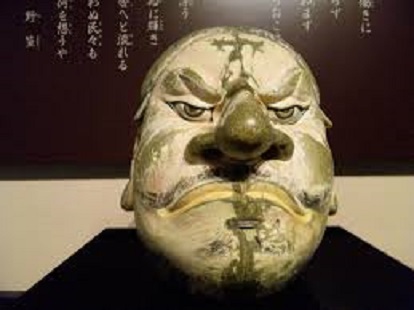

これは埴輪の船。丸木舟よりはましで、「波切り用」の板もついている。船べりには両側に8つずつ「ろ」を漕ぐための装置が見える。20人近くの人が乗り込んで船を漕いだのだろう。だが「構造船」ではないため、外洋では転覆・沈没することもあったに違いない。古墳時代、この船に乗って兵士たちはどこへ出かけたのか。恐らくは各地の豪族たちの連携体制も徐々に形成されて行ったはずだ。

これは古代の城柵の一つである秋田城の城門で、天平5年(733年)に築造されている。ロシアの沿海州にあった渤海国の使節を接待する施設が、福岡県、能登半島、そしてこの秋田城内にあった。日本海を通じての交流が既にあったのだ。

これに先立つ斉明天皇4年(658年)から3年間、鉞国国司の阿倍比羅夫は渡島(北海道)まで遠征して、アムール川河口付近からやって来た異民族をけん制し、秋田のエミシを討伐している。当時陸路は厳しく、日本海沿いに船で行くしかなかった。後に比羅夫は天皇の命令で朝鮮半島へ渡り、新羅と戦っている。恐らくは古墳時代の船よりはより頑丈な船がこの時代にはあったのではないか。

やがて朝鮮半島は高句麗に統一される。この際滅ぼされた百済や新羅に加え、高句麗の王族など約200万人が3世紀に亘って我が国に渡来したようだ。弥生人どころの比でない膨大な数だ。彼らは我が国に先進技術をもたらし、やがて関東(埼玉県高麗郡など)へも移住させられた。

一方、古代東北には関東などから人が移住して新しい郡が作られた。征服されたエミシの一部は宮廷の警備を担当したり、九州(大分県佐伯市)などへ移住させられた。こうしてさらに混血が進むことになる。佐伯(さいき)はさえぐ(=ふさぐ)が語源。エミシは強い兵士。朝廷が怖がるわけだ。

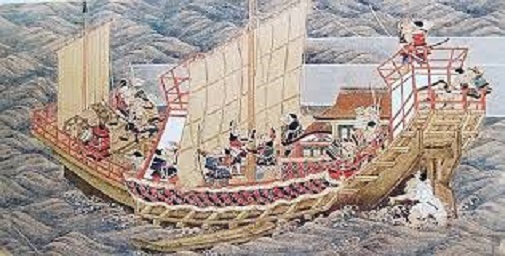

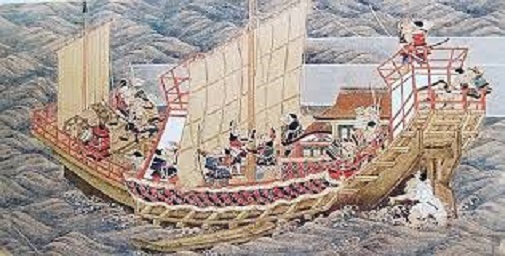

これは遣唐使船。中国の優れた政治体制や先進技術・文化を学ぶため小野妹子や阿倍仲麻呂などが海を渡った。ルートは何通りかあったがいずれも命がけの旅で、暴風で沈没することもしばしばあった。逆に中国からは高僧が我が国を訪れた。唐招提寺を開いた鑑真和上もその一人。彼は暴風雨などで船が難破し、6度目でようやく日本に渡れた時は盲目になっていた。

遣唐使は遣隋使から変わったものだが、航海の危険性が極めて高いことや、中国から学ぶべき点も少なくなったと判断されたことから、長期に亘った交流に終止符が打たれた。

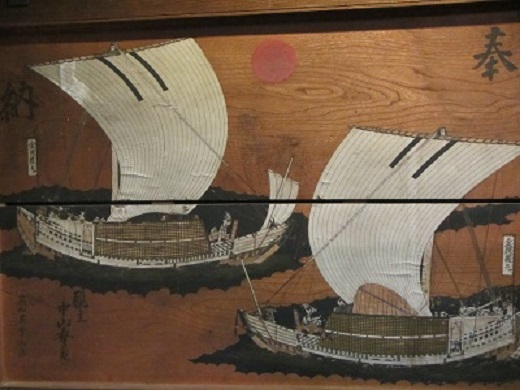

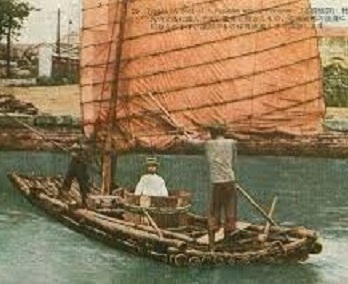

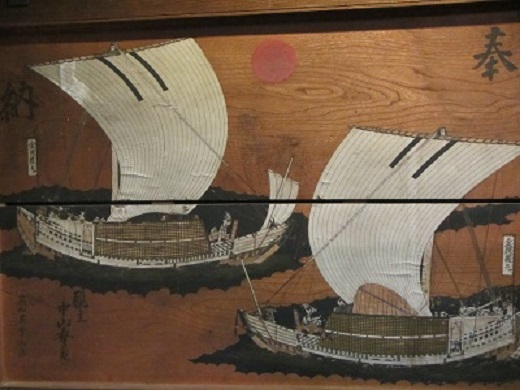

これはご朱印船。室町幕府から許された者だけが貿易に携わることが出来た。守護大名などが勝手に密貿易して財を築くことを恐れたのだろう。やがては泉州堺の商人たちが南洋に乗り出し、巨額の富を得る元にもなった。シャム(現在のタイ国)に渡って警備兵となった山田長政なども、このような船に乗って夢を叶えたのだろう。

再び時代は遡る。上段は青森県津軽半島の十三湖にあった中世の貿易港十三湊(とさみなと)の交易状況。日本海を渡って北は北海道、南は西国まで交流があった。また大陸との貿易も行われ、2段目の蝦夷錦(えぞにしき)や月琴(げっきん)などが我が国にもたらされた。この湊を支配していたのが安東(安藤)氏。東北の古代豪族でエミシの族長だった安倍氏の末裔と言われている。

これは岩手県平泉の中尊寺金色堂の内部。奥州藤原氏の祖はエミシの族長安倍頼時の娘と結婚した藤原経清。陸奥国国司まで上り詰めた奥州藤原氏の膨大な富は、金の産出や大量の強い馬によって築かれた。だがその陰には、十三湊の貿易があった。珍しい大陸の産物を都に持参すれば、さらに富と信用が増した。

源頼朝はその巨富を奪うために奥州藤原氏を滅亡させ、邪魔な弟義経を殺す必要があったのだ。こうして日本は古代から中世へと移行し、政治も貴族から武士の手に渡った。

2枚の絵馬はいずれも青森県立郷土館で撮影したもの。十三湊以来、日本海を通じての交流や貿易が盛んだった東北地方では、江戸時代になるとますますその傾向が強くなる。いわゆる北前船による西回り航路が完成して、物品は遠路大坂まで運ばれた。

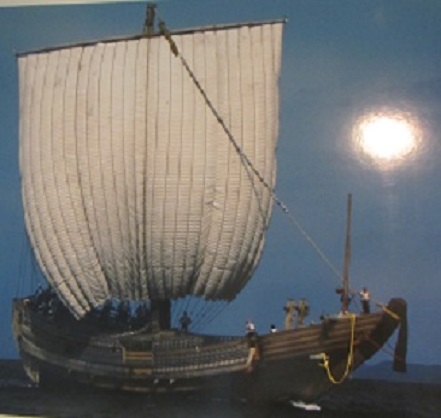

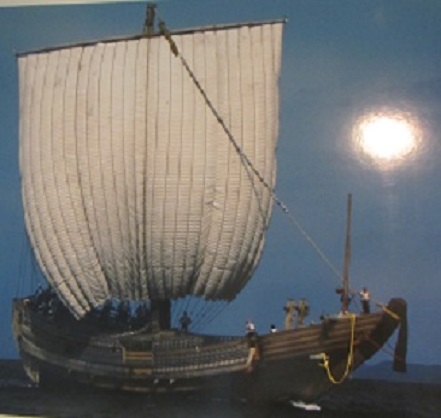

帆船は風がないと走れない。それで各地に風待港が設けられた。佐渡島の宿根木(しゅくねぎ)もそんな風待港の一つ。私は206kmのウルトラマラソン「佐渡島一周」を3度完走しているが、この宿根木集落にある博物館で北前船を見た。ウルトラマラソンの途中に博物館を見たのは初めてだが、実に大きくて立派な船だった。

北前船で運ばれたのは米や紅花などの東北の産品ばかりではない。蝦夷が島(北海道)のアイヌがもたらした昆布やニシンの干物、鷹の尾羽(矢に使う)、海獣の皮なども大量に積み込まれた。ラッコやトナカイはアイヌ語だ。サケ(酒)やハシ(箸)は逆に日本語からアイヌ語になったもの。ただし日本語の神とアイヌ語のカムイ(神居)がとても良く似ているのはなぜだろう。

仙台藩の藩祖である伊達政宗は領内の沼地を干拓して米を増産した。62万石が実高100万石を超えたそうだ。政宗はその米を江戸に運んだ。北上川や阿武隈川を改修し、貞山堀などの水路を整備し、銚子から利根川を遡り運河で江戸へ至る航路を開発したのだ。仙台藩の繁栄を知った津軽藩や南部藩も東回り航路を使うようになった。こうして江戸も大坂以上の繁栄を見るようになったのだ。

日本人の船の旅の話を最後に、このシリーズを終えることにしたい。長期間のお付き合いに心から感謝しつつ。<完>

これは私達の祖先が日本列島にやって来た際のルート。この時はもう大陸から分離されていたため、海を渡って来るしかなかった。きっと不安に満ちた厳しい旅だったと思う。

縄文人が乗っていたのは丸木舟だった。彼らは石斧で木を切り倒して半分に割り、中を削ったり燃やしたりして舟を作った。この舟で縄文人は物を運んだ。例えば青森の三内丸山遺跡には、新潟から翡翠が、秋田から接着剤のアスファルトが、北海道から石器の材料となる黒曜石が運ばれて来た。日本海や津軽海峡を渡るには、きっと各地に中継地点があったはずだ。

弥生人は稲を携えて日本列島にやって来た。丸木舟よりは安定した舟だったのではないか。それに縄文時代のように近海を渡るのではなく、外洋を乗り切る必要がある。考えられるのは筏のような舟。簡単な帆柱があれば速力も上がる。中国の山東半島の稲が、日本の稲であるジャポニカ種に似てるのでそこが起源であり、そこから直接来たと考えるのが妥当。一部は朝鮮半島から島伝いにやって来た人たちもいただろう。

これは今年の春に実験された「葦船」。台湾から沖縄の最西端にある与那国島まで渡った。距離は60kmほどある。人間は30kmの間に島影が見えないと不安になるらしい。太古の人々はその不安に打ち克って日本列島にやって来た勇気ある人々だ。

草を束ねて作ったこの舟は激しい海流に流され、予定時間をオーバーして与那国島に着いた。だが私たちの遠い祖先は、ライフジャケットも地図も持ってはいなかったのだ。

これは埴輪の船。丸木舟よりはましで、「波切り用」の板もついている。船べりには両側に8つずつ「ろ」を漕ぐための装置が見える。20人近くの人が乗り込んで船を漕いだのだろう。だが「構造船」ではないため、外洋では転覆・沈没することもあったに違いない。古墳時代、この船に乗って兵士たちはどこへ出かけたのか。恐らくは各地の豪族たちの連携体制も徐々に形成されて行ったはずだ。

これは古代の城柵の一つである秋田城の城門で、天平5年(733年)に築造されている。ロシアの沿海州にあった渤海国の使節を接待する施設が、福岡県、能登半島、そしてこの秋田城内にあった。日本海を通じての交流が既にあったのだ。

これに先立つ斉明天皇4年(658年)から3年間、鉞国国司の阿倍比羅夫は渡島(北海道)まで遠征して、アムール川河口付近からやって来た異民族をけん制し、秋田のエミシを討伐している。当時陸路は厳しく、日本海沿いに船で行くしかなかった。後に比羅夫は天皇の命令で朝鮮半島へ渡り、新羅と戦っている。恐らくは古墳時代の船よりはより頑丈な船がこの時代にはあったのではないか。

やがて朝鮮半島は高句麗に統一される。この際滅ぼされた百済や新羅に加え、高句麗の王族など約200万人が3世紀に亘って我が国に渡来したようだ。弥生人どころの比でない膨大な数だ。彼らは我が国に先進技術をもたらし、やがて関東(埼玉県高麗郡など)へも移住させられた。

一方、古代東北には関東などから人が移住して新しい郡が作られた。征服されたエミシの一部は宮廷の警備を担当したり、九州(大分県佐伯市)などへ移住させられた。こうしてさらに混血が進むことになる。佐伯(さいき)はさえぐ(=ふさぐ)が語源。エミシは強い兵士。朝廷が怖がるわけだ。

これは遣唐使船。中国の優れた政治体制や先進技術・文化を学ぶため小野妹子や阿倍仲麻呂などが海を渡った。ルートは何通りかあったがいずれも命がけの旅で、暴風で沈没することもしばしばあった。逆に中国からは高僧が我が国を訪れた。唐招提寺を開いた鑑真和上もその一人。彼は暴風雨などで船が難破し、6度目でようやく日本に渡れた時は盲目になっていた。

遣唐使は遣隋使から変わったものだが、航海の危険性が極めて高いことや、中国から学ぶべき点も少なくなったと判断されたことから、長期に亘った交流に終止符が打たれた。

これはご朱印船。室町幕府から許された者だけが貿易に携わることが出来た。守護大名などが勝手に密貿易して財を築くことを恐れたのだろう。やがては泉州堺の商人たちが南洋に乗り出し、巨額の富を得る元にもなった。シャム(現在のタイ国)に渡って警備兵となった山田長政なども、このような船に乗って夢を叶えたのだろう。

再び時代は遡る。上段は青森県津軽半島の十三湖にあった中世の貿易港十三湊(とさみなと)の交易状況。日本海を渡って北は北海道、南は西国まで交流があった。また大陸との貿易も行われ、2段目の蝦夷錦(えぞにしき)や月琴(げっきん)などが我が国にもたらされた。この湊を支配していたのが安東(安藤)氏。東北の古代豪族でエミシの族長だった安倍氏の末裔と言われている。

これは岩手県平泉の中尊寺金色堂の内部。奥州藤原氏の祖はエミシの族長安倍頼時の娘と結婚した藤原経清。陸奥国国司まで上り詰めた奥州藤原氏の膨大な富は、金の産出や大量の強い馬によって築かれた。だがその陰には、十三湊の貿易があった。珍しい大陸の産物を都に持参すれば、さらに富と信用が増した。

源頼朝はその巨富を奪うために奥州藤原氏を滅亡させ、邪魔な弟義経を殺す必要があったのだ。こうして日本は古代から中世へと移行し、政治も貴族から武士の手に渡った。

2枚の絵馬はいずれも青森県立郷土館で撮影したもの。十三湊以来、日本海を通じての交流や貿易が盛んだった東北地方では、江戸時代になるとますますその傾向が強くなる。いわゆる北前船による西回り航路が完成して、物品は遠路大坂まで運ばれた。

帆船は風がないと走れない。それで各地に風待港が設けられた。佐渡島の宿根木(しゅくねぎ)もそんな風待港の一つ。私は206kmのウルトラマラソン「佐渡島一周」を3度完走しているが、この宿根木集落にある博物館で北前船を見た。ウルトラマラソンの途中に博物館を見たのは初めてだが、実に大きくて立派な船だった。

北前船で運ばれたのは米や紅花などの東北の産品ばかりではない。蝦夷が島(北海道)のアイヌがもたらした昆布やニシンの干物、鷹の尾羽(矢に使う)、海獣の皮なども大量に積み込まれた。ラッコやトナカイはアイヌ語だ。サケ(酒)やハシ(箸)は逆に日本語からアイヌ語になったもの。ただし日本語の神とアイヌ語のカムイ(神居)がとても良く似ているのはなぜだろう。

仙台藩の藩祖である伊達政宗は領内の沼地を干拓して米を増産した。62万石が実高100万石を超えたそうだ。政宗はその米を江戸に運んだ。北上川や阿武隈川を改修し、貞山堀などの水路を整備し、銚子から利根川を遡り運河で江戸へ至る航路を開発したのだ。仙台藩の繁栄を知った津軽藩や南部藩も東回り航路を使うようになった。こうして江戸も大坂以上の繁栄を見るようになったのだ。

日本人の船の旅の話を最後に、このシリーズを終えることにしたい。長期間のお付き合いに心から感謝しつつ。<完>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[日本史全般] カテゴリの最新記事

-

遥かなる南の島々 追補版(8) 2021.05.22 コメント(2)

-

アイヌの話(9) 2021.03.09

-

旅・歴史と美を訪ねて(28) 2019.12.16 コメント(13)

Re:歴史旅・途中下車(7)(10/01)

たくちゃん9000

さん

よくこれだけのことをブログに纏め上げたものと感心しながら読ませていただきました。

いくら好きなこと、興味のあること、研究の為とはいいながら、限られたブログ上では大変だったと思います。

私には到底できないことだから、なおのこと真剣に読ませていただきました。

多分覚えきれないと思いますがこれが何かの時に繋がると思います。

ありがとうございました。

ますますマックスさんを尊敬します♪

(2016.10.01 07:12:24)

いくら好きなこと、興味のあること、研究の為とはいいながら、限られたブログ上では大変だったと思います。

私には到底できないことだから、なおのこと真剣に読ませていただきました。

多分覚えきれないと思いますがこれが何かの時に繋がると思います。

ありがとうございました。

ますますマックスさんを尊敬します♪

(2016.10.01 07:12:24)

Re[1]:歴史旅・途中下車(7)(10/01)

マックス爺

さん

たくちゃん9000さんお早うございます!!

日曜日の早朝からコメントを、ありがとうございます♪

>よくこれだけのことをブログに纏め上げたものと感心しながら読ませていただきました。

☆ふふふ。この内容は昨日細部を決め、写真も

選んだものでした。毎日苦しみながらの連載でした

が、なかなか面白かったですよ(^^♪

>いくら好きなこと、興味のあること、研究の為とはいいながら、限られたブログ上では大変だったと思います。

>私には到底できないことだから、なおのこと真剣に読ませていただきました。

☆どうもありがとうございます。書き手にとっては

何よりも嬉しい言葉です。(笑)

>多分覚えきれないと思いますがこれが何かの時に繋がると思います。

>ありがとうございました。

>ますますマックスさんを尊敬します♪

☆あらまあ。それはどうも(^^♪

そんな大したものではないのですが。(笑)

-----

(2016.10.01 08:53:59)

日曜日の早朝からコメントを、ありがとうございます♪

>よくこれだけのことをブログに纏め上げたものと感心しながら読ませていただきました。

☆ふふふ。この内容は昨日細部を決め、写真も

選んだものでした。毎日苦しみながらの連載でした

が、なかなか面白かったですよ(^^♪

>いくら好きなこと、興味のあること、研究の為とはいいながら、限られたブログ上では大変だったと思います。

>私には到底できないことだから、なおのこと真剣に読ませていただきました。

☆どうもありがとうございます。書き手にとっては

何よりも嬉しい言葉です。(笑)

>多分覚えきれないと思いますがこれが何かの時に繋がると思います。

>ありがとうございました。

>ますますマックスさんを尊敬します♪

☆あらまあ。それはどうも(^^♪

そんな大したものではないのですが。(笑)

-----

(2016.10.01 08:53:59)

Re:歴史旅・途中下車(7)(10/01)

お散歩うさぎさん

さん

こんにちは。

途中下車ですごいブログ記事が・・・さすがですね。

うさぎさんの28日の記事にもコメントいただき有難うございました。

彦根城は西の守りのかなめだったのでしょうね。

コメントのお返事はこちらへの書き込みで失礼いたします。

(2016.10.01 10:23:01)

途中下車ですごいブログ記事が・・・さすがですね。

うさぎさんの28日の記事にもコメントいただき有難うございました。

彦根城は西の守りのかなめだったのでしょうね。

コメントのお返事はこちらへの書き込みで失礼いたします。

(2016.10.01 10:23:01)

Re[1]:歴史旅・途中下車(7)(10/01)

マックス爺

さん

お散歩うさぎさんさん今日は~!!

いつもコメントを、ありがとうございます♪

>こんにちは。

>途中下車ですごいブログ記事が・・・さすがですね。

☆ふふふ。とんでもありません。爺はなにせ暇人

なもので(^^♪

>うさぎさんの28日の記事にもコメントいただき有難うございました。

>彦根城は西の守りのかなめだったのでしょうね。

>コメントのお返事はこちらへの書き込みで失礼いたします。

☆わざわざどうもありがとうございます。

お忙しいようですが、頑張ってくださいね(^^♪

>

-----

(2016.10.01 10:50:13)

いつもコメントを、ありがとうございます♪

>こんにちは。

>途中下車ですごいブログ記事が・・・さすがですね。

☆ふふふ。とんでもありません。爺はなにせ暇人

なもので(^^♪

>うさぎさんの28日の記事にもコメントいただき有難うございました。

>彦根城は西の守りのかなめだったのでしょうね。

>コメントのお返事はこちらへの書き込みで失礼いたします。

☆わざわざどうもありがとうございます。

お忙しいようですが、頑張ってくださいね(^^♪

>

-----

(2016.10.01 10:50:13)

Re:歴史旅・途中下車(7)(10/01)

すずめのじゅんじゅん

さん

こんばんは~

梅雨みたいな空です

秋晴れの日来て欲しいです

マックスさん

疲れませんでしたか

スラスラ書けるのも凄い記憶力と表現がいりますね

読ませて頂きながら勉強してる気分です (2016.10.01 18:46:36)

梅雨みたいな空です

秋晴れの日来て欲しいです

マックスさん

疲れませんでしたか

スラスラ書けるのも凄い記憶力と表現がいりますね

読ませて頂きながら勉強してる気分です (2016.10.01 18:46:36)

Re[1]:歴史旅・途中下車(7)(10/01)

マックス爺

さん

すずめのじゅんじゅんさん今晩は~!!

コメントありがとうございます♪

>こんばんは~

>梅雨みたいな空です

>秋晴れの日来て欲しいです

☆あらまあ。今日もお天気が悪かったですか。

仙台は朝以外は青空になりましたよ~(^^♪

>マックスさん

>疲れませんでしたか

>スラスラ書けるのも凄い記憶力と表現がいりますね

>読ませて頂きながら勉強してる気分です

☆ふふふ。私でもこれだけ調べて書けば疲れますよ。

記憶してるのだって一部分だけで、後は調べながら

書いていますので。それに間違いもしますしね。(笑)

(2016.10.01 19:23:14)

コメントありがとうございます♪

>こんばんは~

>梅雨みたいな空です

>秋晴れの日来て欲しいです

☆あらまあ。今日もお天気が悪かったですか。

仙台は朝以外は青空になりましたよ~(^^♪

>マックスさん

>疲れませんでしたか

>スラスラ書けるのも凄い記憶力と表現がいりますね

>読ませて頂きながら勉強してる気分です

☆ふふふ。私でもこれだけ調べて書けば疲れますよ。

記憶してるのだって一部分だけで、後は調べながら

書いていますので。それに間違いもしますしね。(笑)

(2016.10.01 19:23:14)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.