カテゴリ: 考古学・日本古代史

<東北の古代史と蝦夷>

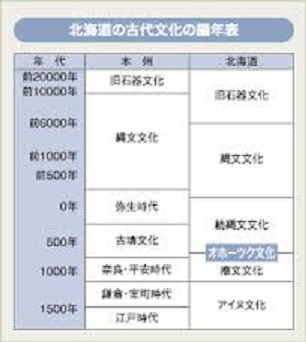

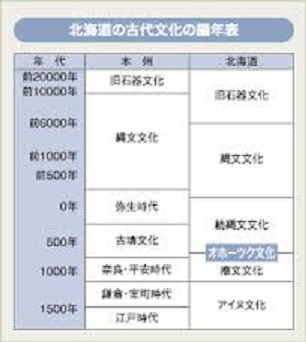

今日もこの比較表から始まる。東北と北海道の時代区分の違いだ。何度かこの表を見比べてもらうことになるだろう。

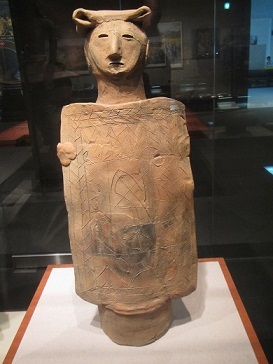

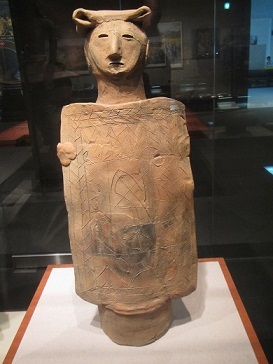

国宝合掌土偶(八戸市立是川縄文館)

今回のシリーズのために調べているうちに、北海道にも縄文文化があったことを知って驚いた。縄文人がいたのは本州だけに限らなかったのだ。そして接着剤としてのアスファルトが秋田や新潟から、翡翠が新潟から北海道へ渡っていたことも分かった。縄文時代から人は日本海や津軽海峡を、丸木舟で渡っていたのだ。考えれば、恐るべき航海技術ではないか。彼らは方角も海流も理解していたのだ。

弥生時代の意外に早い時期に、米作りの技術が青森県まで到達していたことは既に書いた。先住民族である縄文人と弥生人の混血は東北地方ではまだ中央部ほど進まなかったのではないか。そして弥生時代もまだ狩猟に携わっていた人は多かったはずだ。なぜなら当時の水田は谷間や湿地などに多く、広大な山野は手付かず状態だったはず。つまり農業主体の民と狩猟主体の民が住み分けていたと私は考えているのだが。

雷神山古墳

これは宮城県名取市にある雷神山古墳。東北最大の前方後円墳で、墳丘の長径は168mある。被葬者は仙台平野一帯を支配した首長で、4世紀末から5世紀前半にかけて築造されたと考えられている。前方後円墳の存在は東北の豪族が中央の権力者と交流があった証。前方後円墳があるのは太平洋側では岩手県の南部までで、それ以北の墓の形態は全く異なる。中央の文化がまだそこに到達してなかったのだ。

1) 2)

3) 4)

いずれも多賀城市の東北歴史博物館に展示されている埴輪のレプリカ。1)は盾を持つ兵士。2)は短刀を腰に差した兵士。3)は土器を持つ女性。4)は農具を持つ農民。

稲作が進むと集落をまとめるために、権力者が誕生する。そして次第に仕事が分業化されて来る。東北にもこれだけ立派な埴輪を古墳に立てる権力者がいたことに驚く。仙台市太白区大野田の春日社古墳からは、中央から伝えられた「隼人の盾」の痕跡が見つかっている。現物は腐ったが、色と模様が土に残っていたのだ。この時代の東北南部には、中央の権力者と結びついた豪族がいた証拠と言えよう。

これは古代の城柵がどう北上したかが分かる地図。つまり大和朝廷が「蝦夷」を征服して行った行程が分かる地図とも言えよう。蝦夷はエミシと読み、後世のエゾとは異なる。中央にとって異民族と感じた東北のエミシとは何かが今日の本論なのだが、果たしてどこまで迫れるか。

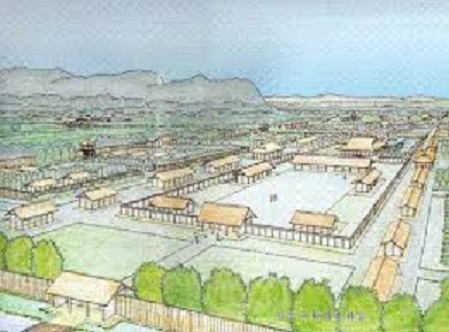

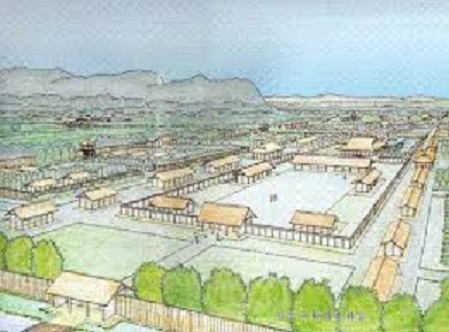

これは地図の最南端、仙台市太白区の郡山遺跡の復元図。遺構は第1期と第2期があり、付属寺院がある第2期の建物は、陸奥国国府だったと考えられている。ここには小さな池が設けられ、恭順したエミシを饗応したようだ。それは飛鳥の宮と同様の機能だった由。瓦葺きの寺院はエミシを驚かせ、酒肴による連夜の接待はエミシの心を和らげたはずだ。

これは国府多賀城の南門復元図。名取川と広瀬川の間にあった郡山官衙は、洪水のために流されたようだ。そこで国府を多賀城市の小高い山の上に移した。築造は元亀元年(724年)と伝えられている。国府には付属寺院があり、城下には縦横に道路が張り巡らされ、少し離れた場所に国司の館があった。この城は平安時代初期までに2度建て替えられている。

これは宮城県北部にあった伊治城の想定図。伊治は「これはり」と読み、後の栗原(くりはら)郡に繋がるようだ。この城にいたのが元エミシだった伊治公アザ麻呂。(アザは此の下に口)城を訪れた牡鹿郡大領だった道嶋大盾の暴言に怒って殺害し、さらには多賀城の国府を襲って火を放った。宝亀11年(780年)のことだ。落城した多賀城は、間もなく再建されている。

これは盛岡市に復元された志波城の南門。征夷大将軍だった坂上田村麻呂が平安初期に築造した。つまり当時の大和朝廷の太平洋側の最前線に当たる。後に雫石川の氾濫によって城域の一部が流出し、やむなく徳丹城を築造して南下撤退する。文室綿麻呂(ふんやのわたまろ)が岩手県北部と青森県南部のエミシを征伐して、手向かう者がいなくなったことも撤退の理由になったようだ。

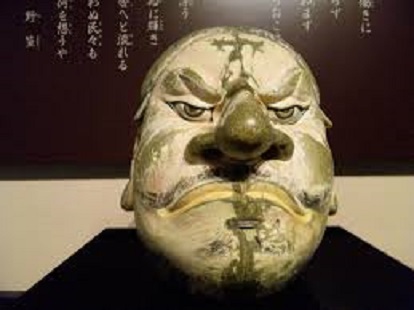

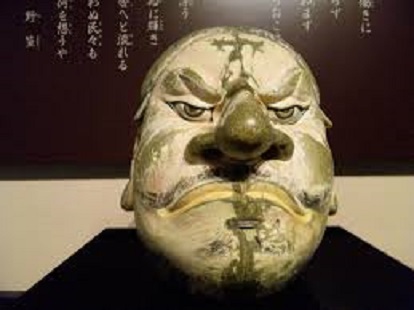

これは悪路王の面だが、岩手県の胆沢(現在の奥州市)で坂上田村麻呂と戦った阿弖流為(アテルイ)の顔と言われている。エミシの族長だった彼は、大和朝廷から大墓公(たものきみ)と言う称号を与えられていたが、エミシの権益を守るため延暦8年(789年)から十数年間に亘って副将の母礼(モレ)と共に戦った。後に恭順し、田村麻呂と一緒に都に上る。

田村麻呂は優れた人物である阿弖流為を助けるために命乞いをするが、怖がった貴族達は天皇に斬首を進言。河内国の大和川河畔で母礼と共についに斬首された。延暦21年(802年)の出来事だった。エミシの英雄阿弖流為の首の行方は不明だが、近年これを憐れんだ関西の人たちが田村麻呂が建立した清水寺の舞台の下に慰霊碑を建てている。

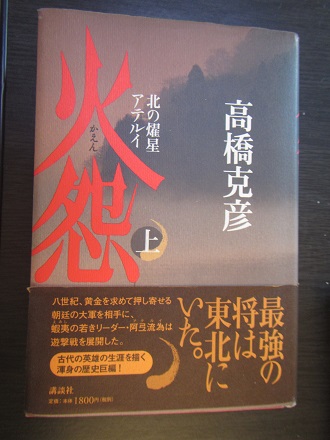

この辺の事情は高橋克彦の小説『火怨』に詳述されている。もちろん歴史書と違うが、エミシの実態が分かるだろう。都の人々にとって東北の民は「まつろわぬ」民。つまり、言うことを聞かない野蛮な民で恭順させる必要があった。そして王の民として、多大な税を納めさせるのだ。

このエミシがアイヌかどうか、歴史家の判断が定まっていない。アイヌだと主張する研究者も半分はいるようだ。阿弖流為は馬に乗って戦ったが、元々アイヌ語には「ウマ」の言葉はなく、日本語から借用したもの。そして北海道に初めて馬が入ったのは1789年らしい。

エミシがアイヌかどうかはまだ証明されていない。阿弖流為の首が見つかり、DNA分析が出来たらきっと分かるはずだが果たしていつのことになるか。さて蝦夷には「強い人」の意味もある。蘇我蝦夷がその例だ。わが東北人の祖先だった縄文人。そしてその末裔のエミシの謎が解けるのは、果たしていつの日だろうか。

これは蕨手(わらびて)刀。青森県の古墳から発掘されたものだ。蕨手刀は北海道から九州に到る全国各地で200振りほど出土しているが、そのうち70本は岩手県内での発掘品。この地で製作されたと考えるのが妥当だろう。そしてアイヌには製鉄技術はない。エミシがアイヌではなかったことの証明にはならないだろうか。<続く>

今日もこの比較表から始まる。東北と北海道の時代区分の違いだ。何度かこの表を見比べてもらうことになるだろう。

国宝合掌土偶(八戸市立是川縄文館)

今回のシリーズのために調べているうちに、北海道にも縄文文化があったことを知って驚いた。縄文人がいたのは本州だけに限らなかったのだ。そして接着剤としてのアスファルトが秋田や新潟から、翡翠が新潟から北海道へ渡っていたことも分かった。縄文時代から人は日本海や津軽海峡を、丸木舟で渡っていたのだ。考えれば、恐るべき航海技術ではないか。彼らは方角も海流も理解していたのだ。

弥生時代の意外に早い時期に、米作りの技術が青森県まで到達していたことは既に書いた。先住民族である縄文人と弥生人の混血は東北地方ではまだ中央部ほど進まなかったのではないか。そして弥生時代もまだ狩猟に携わっていた人は多かったはずだ。なぜなら当時の水田は谷間や湿地などに多く、広大な山野は手付かず状態だったはず。つまり農業主体の民と狩猟主体の民が住み分けていたと私は考えているのだが。

雷神山古墳

これは宮城県名取市にある雷神山古墳。東北最大の前方後円墳で、墳丘の長径は168mある。被葬者は仙台平野一帯を支配した首長で、4世紀末から5世紀前半にかけて築造されたと考えられている。前方後円墳の存在は東北の豪族が中央の権力者と交流があった証。前方後円墳があるのは太平洋側では岩手県の南部までで、それ以北の墓の形態は全く異なる。中央の文化がまだそこに到達してなかったのだ。

1) 2)

3) 4)

いずれも多賀城市の東北歴史博物館に展示されている埴輪のレプリカ。1)は盾を持つ兵士。2)は短刀を腰に差した兵士。3)は土器を持つ女性。4)は農具を持つ農民。

稲作が進むと集落をまとめるために、権力者が誕生する。そして次第に仕事が分業化されて来る。東北にもこれだけ立派な埴輪を古墳に立てる権力者がいたことに驚く。仙台市太白区大野田の春日社古墳からは、中央から伝えられた「隼人の盾」の痕跡が見つかっている。現物は腐ったが、色と模様が土に残っていたのだ。この時代の東北南部には、中央の権力者と結びついた豪族がいた証拠と言えよう。

これは古代の城柵がどう北上したかが分かる地図。つまり大和朝廷が「蝦夷」を征服して行った行程が分かる地図とも言えよう。蝦夷はエミシと読み、後世のエゾとは異なる。中央にとって異民族と感じた東北のエミシとは何かが今日の本論なのだが、果たしてどこまで迫れるか。

これは地図の最南端、仙台市太白区の郡山遺跡の復元図。遺構は第1期と第2期があり、付属寺院がある第2期の建物は、陸奥国国府だったと考えられている。ここには小さな池が設けられ、恭順したエミシを饗応したようだ。それは飛鳥の宮と同様の機能だった由。瓦葺きの寺院はエミシを驚かせ、酒肴による連夜の接待はエミシの心を和らげたはずだ。

これは国府多賀城の南門復元図。名取川と広瀬川の間にあった郡山官衙は、洪水のために流されたようだ。そこで国府を多賀城市の小高い山の上に移した。築造は元亀元年(724年)と伝えられている。国府には付属寺院があり、城下には縦横に道路が張り巡らされ、少し離れた場所に国司の館があった。この城は平安時代初期までに2度建て替えられている。

これは宮城県北部にあった伊治城の想定図。伊治は「これはり」と読み、後の栗原(くりはら)郡に繋がるようだ。この城にいたのが元エミシだった伊治公アザ麻呂。(アザは此の下に口)城を訪れた牡鹿郡大領だった道嶋大盾の暴言に怒って殺害し、さらには多賀城の国府を襲って火を放った。宝亀11年(780年)のことだ。落城した多賀城は、間もなく再建されている。

これは盛岡市に復元された志波城の南門。征夷大将軍だった坂上田村麻呂が平安初期に築造した。つまり当時の大和朝廷の太平洋側の最前線に当たる。後に雫石川の氾濫によって城域の一部が流出し、やむなく徳丹城を築造して南下撤退する。文室綿麻呂(ふんやのわたまろ)が岩手県北部と青森県南部のエミシを征伐して、手向かう者がいなくなったことも撤退の理由になったようだ。

これは悪路王の面だが、岩手県の胆沢(現在の奥州市)で坂上田村麻呂と戦った阿弖流為(アテルイ)の顔と言われている。エミシの族長だった彼は、大和朝廷から大墓公(たものきみ)と言う称号を与えられていたが、エミシの権益を守るため延暦8年(789年)から十数年間に亘って副将の母礼(モレ)と共に戦った。後に恭順し、田村麻呂と一緒に都に上る。

田村麻呂は優れた人物である阿弖流為を助けるために命乞いをするが、怖がった貴族達は天皇に斬首を進言。河内国の大和川河畔で母礼と共についに斬首された。延暦21年(802年)の出来事だった。エミシの英雄阿弖流為の首の行方は不明だが、近年これを憐れんだ関西の人たちが田村麻呂が建立した清水寺の舞台の下に慰霊碑を建てている。

この辺の事情は高橋克彦の小説『火怨』に詳述されている。もちろん歴史書と違うが、エミシの実態が分かるだろう。都の人々にとって東北の民は「まつろわぬ」民。つまり、言うことを聞かない野蛮な民で恭順させる必要があった。そして王の民として、多大な税を納めさせるのだ。

このエミシがアイヌかどうか、歴史家の判断が定まっていない。アイヌだと主張する研究者も半分はいるようだ。阿弖流為は馬に乗って戦ったが、元々アイヌ語には「ウマ」の言葉はなく、日本語から借用したもの。そして北海道に初めて馬が入ったのは1789年らしい。

エミシがアイヌかどうかはまだ証明されていない。阿弖流為の首が見つかり、DNA分析が出来たらきっと分かるはずだが果たしていつのことになるか。さて蝦夷には「強い人」の意味もある。蘇我蝦夷がその例だ。わが東北人の祖先だった縄文人。そしてその末裔のエミシの謎が解けるのは、果たしていつの日だろうか。

これは蕨手(わらびて)刀。青森県の古墳から発掘されたものだ。蕨手刀は北海道から九州に到る全国各地で200振りほど出土しているが、そのうち70本は岩手県内での発掘品。この地で製作されたと考えるのが妥当だろう。そしてアイヌには製鉄技術はない。エミシがアイヌではなかったことの証明にはならないだろうか。<続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[考古学・日本古代史] カテゴリの最新記事

-

いのちを生きる(3) 2022.02.15 コメント(4)

-

小さな郷土史と縄文への旅(2) 2021.07.15 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.